Результат интеллектуальной деятельности: Способ прогнозирования характера течения воспалительных заболеваний нервной системы у детей

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к области медицины, а именно клинической лабораторной диагностике и инфекционным болезням центральной нервной системы (ЦНС) у детей и может найти применение в широкой клинической практике для прогноза характера течения и исходов как воспалительных (энцефалиты), так и воспалительно-демиелинизирующих (диссеминированный энцефаломиелит) заболеваний ЦНС у детей в остром периоде.

Актуальность проблемы инфекционно-воспалительных и воспалительно-демиелинизируюших заболеваний центральной нервной системы у детей обусловлена их неуклонным ростом в детской популяции, непредсказуемостью их течения и высокой частотой инвалидизации, что требует модификации терапевтических подходов. Для прогнозирования характера течения инфекционно-воспалительных и воспалительно-демиелинизирующих заболеваний у детей используют клинические и лабораторные методы, а также методы нейровизуализации, однако на сегодняшний день не предложены эффективные методы прогнозирования характера течения и исходов этих заболеваний в остром периоде. В связи с этим представляется актуальной разработка наиболее эффективных способов раннего прогнозирования характера течения воспалительных заболеваний ЦНС у детей в остром периоде с целью своевременной коррекции проводимой терапии для предотвращения и минимизации развития необратимых изменений.

В настоящее время известен способ прогнозирования тяжести поражения ЦНС при вирусных энцефалитах у детей на основании клинико-неврологических данных, включающих оценку сознания ребенка, состояние витальных функций, степени выраженности общемозговой и очаговой неврологической симптоматики [Сорокина М.Н. Вирусные менингиты и энцефалиты у детей / Н.М. Сорокина, Н.В. Скрипченко - М.: Медицина, 2004. - С. 92-150.]. Однако данный метод учитывает исключительно клинические данные и не отражает степень повреждения структурных элементов ЦНС, не учитывает нарушение их функционального состояния и, кроме того, не определяет характер исхода заболевания.

Известен способ прогнозирования течения и исходов диссеминированных энцефаломиелитов у детей и подростков на основании оценки структурных нарушений мозга с помощью методов нейровизуализации, особенно МРТ в Т1, Т2-режимах взвешенного изображения, Flair-последовательности, которые позволяют оценить распространенность воспалительного поражения ткани мозга, остроту процесса и отслеживать динамику очагов в процессе саногенеза [Старшинов Я.Ю. Клинико-лучевые и иммунологические особенности энцефаломиелитов у детей: Автореф. дис. К.м.н. - СПб., 2003. - 23 с. 4, 5]. Однако, несмотря на высокие диагностические возможности, методы нейровизуализации не позволяют точно прогнозировать характер течения и исходы воспалительных и воспалительно-демиелинизирующих заболеваний, так как объем поражения ЦНС в острый период не всегда коррелирует с выраженностью резидуальных изменений в периоде реконвалесценции и повреждением нервной ткани на клеточном уровне.

Известен способ прогнозирования тяжести и типа повреждения ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста, основанный на определении содержания глиального фибриллярного кислого протеина в сыворотке крови детей, перенесших церебральную ишемию в перинатальном периоде (Блинов Д.В. Показатели содержания глиофибриллярного кислого протеина в сыворотке крови после церебральной ишемии в перинатальном периоде. Акушерство, гинекология и репродукция 2014; Т 8; №1: 6-11). Автором было проведено исследование концентрации GFAP в сыворотке крови у детей первых 6 месяцев жизни, перенесших церебральную ишемию в раннем неонатальном периоде. Установлена достоверная связь увеличения содержания GFAP в сыворотке крови детей, перенесших церебральную ишемию, со степенью тяжести состояния при рождении согласно шкале Апгар. Недостатками данного способа является его использование только у детей первых 6-и месяцев жизни, не в остром периоде заболевания, без учета инфекционного фактора в повреждении ЦНС. Кроме того определение нейроспецифического белка осуществлялось в крови пациента, тогда как для воспалительных заболеваний центральной нервной системы в остром период наиболее целесообразно определение нейроспецифических белков в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), как среде наиболее близкой к повреждаемым структурам ЦНС.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ прогнозирования неблагоприятных исходов в виде неврологического дефицита у новорожденных доношенных детей старше 4-х суток жизни, перенесших асфиксию в ранний неонатальный период, путем определения уровня нейроспецифических белков (GFAP и белок S100) в цереброспинальной жидкости (Blennow М., Savman K., Ilves P., Thoresen М., Rosengren L. Brain-specific proteins in the cerebrospinal fluid of severely asphyxiated newborn infants. Acta Paediatr. 2001; 90: 1171-1175). Согласно данным исследования концентрация GFAP у детей с асфиксией (n=22) составила 1428 нг/л (427-49706), у детей контрольной группы 538 нг/л (458-1051), р=0,0023, а концентрация белка S100 - 2,0 мг/л (0,25-66,3) у детей с асфиксией и 0,5 мг/л (0,4-0,8) у детей контрольной группы (n=8), р=0,0015. При этом у детей с тяжелой энцефалопатией (n=8) значения нейроспецифических белков были достоверно выше, чем в группах детей с легкими (n=9) и умеренными (n=5) проявлениями энцефалопатии в неонатальный период. Оценка уровней нейроспецифических белков в ранний неонатальный период у тех же детей при наблюдении в отдаленном периоде (до 4-х лет жизни) показала достоверно более высокие концентрации у детей с летальным исходом из группы с тяжелыми проявлениями энцефалопатии в раннем неонатальном периоде. У детей с неврологическими проявлениями в отдаленном периоде (спастичность, эпилепсия, сенсоневральная тугоухость, грубая задержка психомоторного развития) также наблюдалось более значительное повышение нейроспецифических белков, чем в группе детей без неврологического дефицита. Однако в данном исследовании оцениваются только последствия асфиксии, перенесенной в раннем неонатальном периоде, не учитывается инфекционный фактор в повреждении ЦНС, не приводятся конкретные значения нейроспецифических белков у детей с летальными исходами и при неврологическом дефиците различной степени тяжести, которые могли бы с высокой чувствительностью и специфичностью прогнозировать формирование резидуальных последствий. Таким образом, данный способ не обеспечивает точности диагностики.

С целью устранения вышеуказанных недостатков авторы предлагают принципиально новый способ прогнозирования характера течения воспалительных заболеваний нервной системы у детей. Технический результат, достигаемый в данном способе, заключается в повышении точности раннего и своевременного прогнозирования характера течения заболевания за счет учета лабораторных показателей - уровня метаболита витамина D 25(OH)D и концентрации астроцитарных нейроспецифических белков GFAP и белка S100 в ЦСЖ.

Этот результат достигается тем, что путем определения уровней нейроспецифических белков у детей, в остром периоде заболевания в ЦСЖ определяют уровень метаболита витамина D (25(OH)D) и нейроспецифических белков: глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) и белка S100, полученные значения вносят в формулы расчета линейной дискриминантной функции - ЛДФ 1 (осложненное течение) и ЛДФ 2 (неосложненное течение):

ЛДФ1=-318,25+(-13,69×1)+0,065×Х2+17,06×Х3,

ЛДФ2=-276,22+(-12,15×Х1)+0,054×Х2+15,99×Х3;

где

X1 - концентрация GFAP, нг/мл;

Х2 - концентрация белка S100, нг/л;

Х3 - концентрация 25(OH)D, нг/мл;

и при значении ЛДФ 1 больше ЛДФ 2 прогнозируют осложненное течение заболевания, а при значении ЛДФ2 больше ЛДФ1 - неосложненное

Предлагаемый способ основан на статистически значимой классификационно способной на 80% модели прогноза вероятности развития неблагоприятного течения энцефалитов и диссеминированных энцефаломиелитов.

Выбор предлагаемых лабораторных показателей не был очевидным и был получен экспериментальным путем в результате анализа содержания нейроспецифических белков:, GFAP, белка S-100; и метаболита витамина D 25(OH)D в ликворе в произвольно отобранной группе детей с энцефалитами и диссеминированными энцефаломиелитами, поступившими в стационар ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России в 2016-2017 годах.

Занимаясь данной проблемой, мы обнаружили, что у части больных, поступивших в клинику ФГБУ ДНКЦИБ с воспалительными и воспалительно - демиелинизирующими заболеваниями, развиваются такие тяжелые неврологические последствия, как парезы/ параличи, выраженная энцефалопатия, а у части пациентов имеет место хронизация заболевания с повторными обострениями.

Авторами впервые выявлены изменения концентрации в ЦСЖ нейроспецифических белков GFAP и S100, как индикаторов повреждения глиальных клеток ЦНС, и уровня 25(OH)D у детей с воспалительными и воспалительно -демиелинизирующими заболеваниями.

Авторами обнаружено, что использование только совокупности концентраций GFAP, белка S100 и уровня 25(OH)D в ЦСЖ позволяет на ранней стадии заболевания прогнозировать характер течения энцефалитов и диссеминированных энцефаломиелитов, а именно формирование выраженного неврологического дефицита в виде парезов/параличей/тяжелой энцефалопатии и/или хронизация заболевания с повторными обострениями.

Авторами впервые выявлена и доказана прогностическая ценность определения в ЦСЖ глиального фибриллярного кислого протеина (GFAP) и белка S-100, как критериев степени повреждения астроглии, а также уровня метаболита витамина Д при воспалительных и воспалительно-демиелинизирующих заболеваниях у детей. Авторами разработаны формулы расчета линейной дискриминантной функции, учитывающие концентрации в ликворе в остром периоде заболевания нейроспецифических белков и концентрации 25(OH)D для прогноза осложненного, или неосложненного характера течения воспалительных и воспалительно-демиелинизирующих заболеваний нервной системы у детей.

Новизна и неочевидность использования совокупности концентраций нейроспецифических белков (GFAP, S100) и 25(OH)D, позволила выявить авторам прогностическую значимость оценки выбранных лабораторных показателей и с большой точностью прогнозировать неосложненный, или осложненный характер течения воспалительных и воспалительно-демиелинизирующих заболеваний у детей.

Способ осуществляется следующим образом. При поступлении в стационар ребенка с диагнозом «Энцефалит», «Диссеминированный энцефаломиелит» в остром периоде заболевания проводят диагностическую люмбальную пункцию с определением стандартных показателей общего белка и цитоза. В ЦСЖ определяют концентрации GFAP, белка S100 и 25(OH)D. Определение GFAP, белка S100 осуществляется методом иммуноферментного анализа, концентрации 25(OH)D - иммунохемилюминесцентным методом. Подставляя значения предикторных признаков у конкретного больного в формулы, проводится решение уравнений. Больного следует отнести в ту группу, для которой значение ЛДФ (линейная дискриминантная функция) оказалось большим.

Проведено клинико-лабораторное обследование 15 детей в возрасте от 3 до 17 лет, госпитализированных с диагнозом энцефалит и диссеминированный энцефаломиелит в клинику ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России с 2016 по 2017 год. В остром периоде заболевания всем детям был выполнен стандартный анализ ЦСЖ и определение в его составе концентрации GFAP, белка S100 и уровня 25(OH)D.

Наблюдение детей в отдаленном периоде в течение 1 года от начала заболевания позволило разделить обследованных детей на 2 группы в зависимости от характера течения заболевания. В 1-ю группу включены 8 детей с осложненным течением заболевания: развитием тяжелого неврологического дефицита и/или хронизацией заболевания с повторными обострениями. Из 8 детей с грубым неврологическим дефицитом у 7 (87,5%) имела место грубая пирамидная симптоматика в виде парезов: тетрапарез (n=2), парапарез с нарушением функции тазовых органов (n=2), гемипарез (n=2), у 2 (25%) имела место выраженная энцефалопатия, у 2 (25%) наблюдалось обострение заболевания в течение 1 года наблюдения. Во вторую группу включены 7 детей с неосложненными течением Э и ДЭМ (умеренно выраженная неврологическая симптоматика: астеноневротический синдром, легкие пирамидные и экстрапирамидные расстройства) и без развития повторных обострений в течение 1 года наблюдения.

Анализ лабораторных данных ЦСЖ выявил существенное различие средних значений концентраций нейроспецифических белков в группах с грубой неврологической симптоматикой и умеренным неврологическим дефицитом (GFAP 2,2±4,4 и 0,4±0,2 нг/мл; S100 841±583 и 337±185 нг/л, в 1-й и 2-й группах соответственно). Отличия выявлены также между группами при исследовании концентрации 25(OH)D (35,6±2,1 и 33,5±2,1 нг/мл, в 1-й и 2-й группах соответственно). Эти факты стали побудительным мотивом для разработки математико-статистической модели прогноза вероятности развития осложнения с использованием дискриминантного анализа из пакета по статистической обработке данных Statistica 7 for Windows.

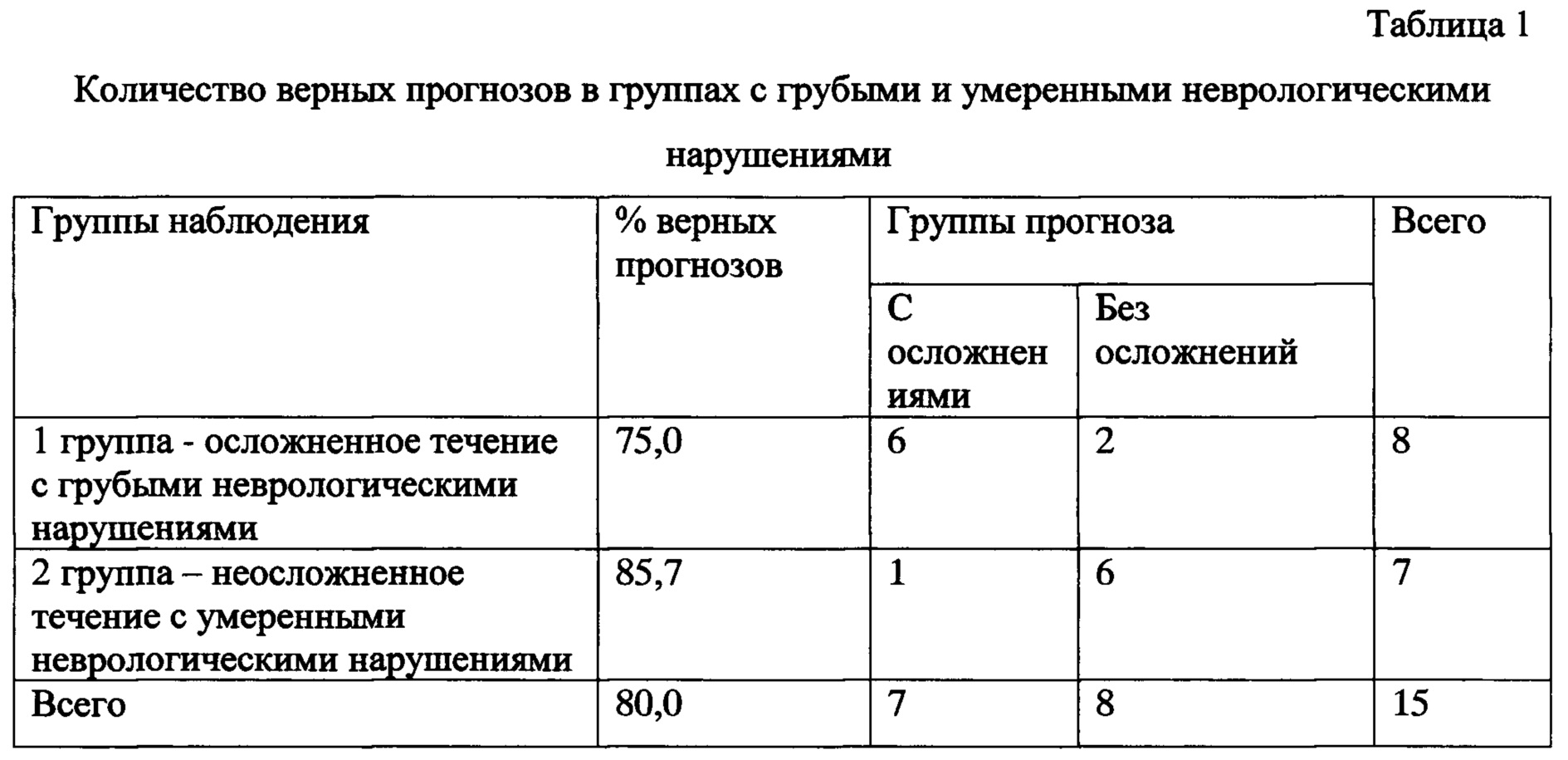

В результате рассчитана статистически значимая (Р<0,05) и классификационно способная на 80,0% модель прогноза вероятности развития неблагоприятного течения энцефалитов и диссеминированных энцефаломиелитов у детей в остром периоде заболевания, учитывающая значения концентрации GFAP, белка S100 и метаболита витамина D 25(OH)D в ЦСЖ, полученной при диагностической люмбальной пункции (табл. 1).

Большую квалификационную способность модель продемонстрировала в отношении 2-й группы с неосложненным течением заболевания, доля верных прогнозов составила 85,7% (6 из 7 больных). В 1-й группе с неблагоприятным характером течения заболевания, прогностическая способность составила 75,0% (из 8 больных, у которых наблюдалось неблагоприятное течение заболевания, безошибочно по модели определены 6).

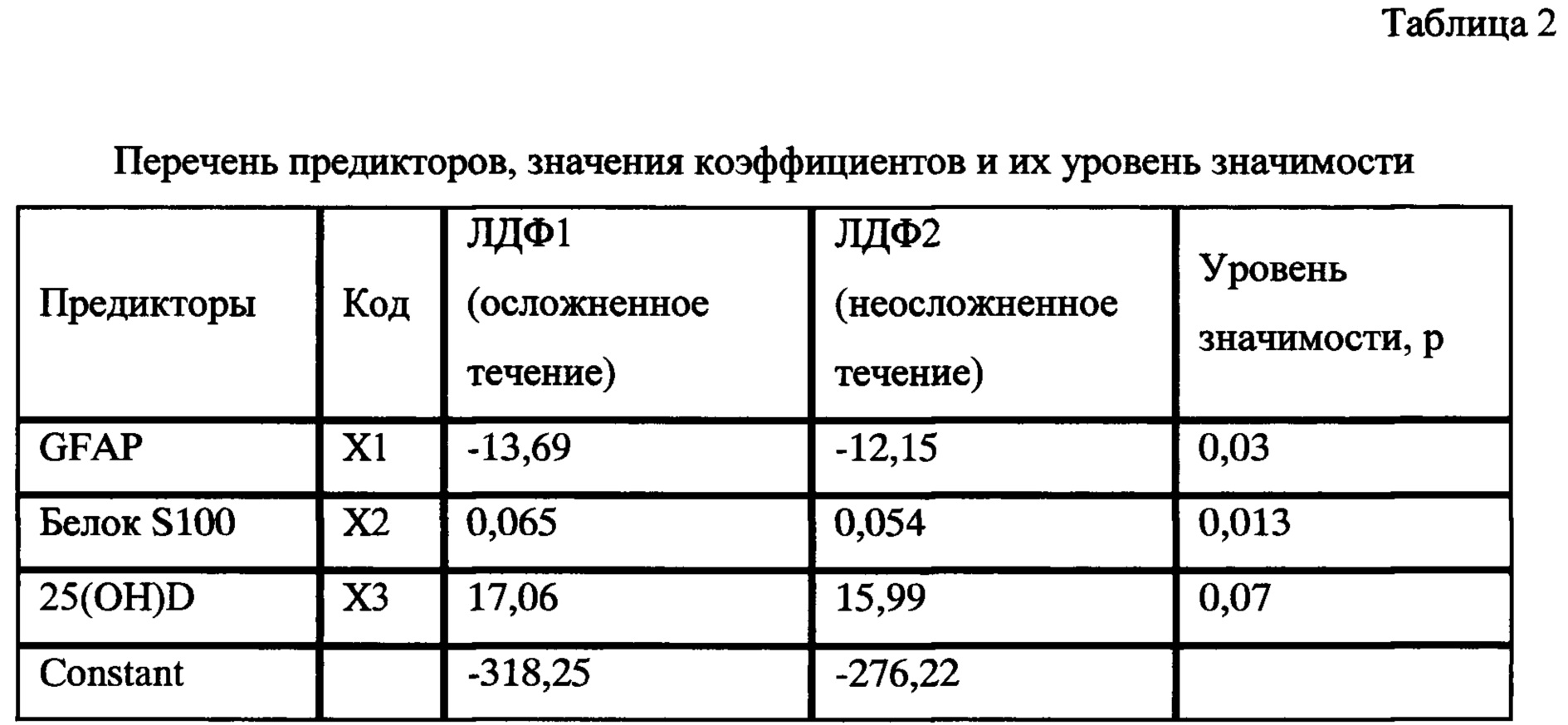

Статистически значимыми предикторами стали: концентрации GFAP, белка S100 и 25(OH)D (табл. 2).

Формула расчета имеет вид:

ЛДФ1=-318,25+(-13,69×X1)+0,065×Х2+17,06×Х3,

ЛДФ2=-276,22+(-12,15×X1)+0,054×Х2+15,99×Х3;

В качестве примеров приводим выписки из историй болезни пациентов, поступивших в клинику ФГБУ ДНКЦИБ с диагнозом «Энцефалит», «Диссеминированный энцефаломиелит». Пример 1

Пациент Т. 6 лет 5 месяцев. Ребенок поступил на отделение с жалобами на выраженную вялость, тремор в конечностях, сильную головную боль, снижение аппетита, снижение массы тела. При поступлении состояние тяжелое. В неврологическом статусе обращала на себя внимание выраженная скованность, заторможенность в движениях, положительные менингеальные знаки - ригидность затылочных мышц до «доски», положительные симптомы Кернига и нижний симптом Брудзинского, со стороны черепно-мозговых нервов - горизонтальный крупноразмашистый нистагм с обеих сторон больше справа, сходящееся косоглазие, больше справа, зрачки S=D; ограничение объема движений позвоночника в шейном и поясничном отделах: диффузная мышечная гипотония; гиперрефлексия; гиперестезия в дистальных отделах конечностей; пирамидные знаки - клонусы стоп, надколенной чашки; экстрапирамидные расстройства - интенционный тремор в конечностях. Анализ ЦСЖ: цитоз 629/мкл, белок 1,7 г/л; 25(OH)D - 31,61 нг/мл, GFAP - 0,405 нг/мл, белок S100 - 481 нг/л. Полученные значения 25(OH)D, GFAP и белка S100 в ЦСЖ подставлены в расчетные формулы. В результате значение ЛДФ2 (251), оказалось больше, чем ЛДФ1 (248), что прогнозировало неосложненный характер течения заболевания. На фоне комплексной антибактериальной, противовирусной, патогенетической и симптоматической терапии отмечалась быстрая положительная динамика в виде нормализации сна, восстановления аппетита, уменьшения выраженности менингеальных знаков и проявлений экстрапирамидных расстройств, восстановления чувствительности. Ребенок выписан в удовлетворительном состоянии с улучшением. Диагноз при выписке: острый менингоэнцефалит сочетанной вирусно-бактериальной этиологии (боррелии + ВЭБ + ВГ 6 типа). Приведенный пример доказывает эффективность предложенного способа раннего прогнозирования неосложненного характера течения заболевания.

Пример 2

Пациент Е, 8 лет 10 мес. Поступил на 5-е сутки от начала заболевания с жалобами на лихорадку, слабость в ногах, перестал вставать на ноги. При поступлении: сознание ясное, выраженная эмоциональная лабильность, афты на слизистой рта, яркая гиперемия зева. В неврологическом статусе: выраженные менингеальные симптомы, со стороны черепно-мозговых нервов без патологии, объем активных движений в конечностях отсутствуют, объем пассивных движений в конечностях полный, мышечная гипотония и гипорефлексия в нижних конечностях (поза лягушки); нарушение функции тазовых органов по типу задержка мочи и стула. При обследовании: Анализ ЦСЖ: цитоз 3/мкл, белок 0,5 г/л, 25(OH)D - 33,18 нг/мл, GFAP - 1,5 нг/мл, белок S100 - 903 нг/л. Полученные значения 25(OH)D, GFAP и белка S100 в ЦСЖ подставлены в расчетные формулы. В результате значение ЛДФ1 (298) оказалось больше, чем ЛДФ2 (295), что прогнозировало осложненный характер течения заболевания. На фоне комплексной этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии к моменту выписки состояние с улучшением, но сохранялись проявления нижнего спастического парапареза, динамическая атаксия, энурез, ребенок мог сидеть, но не ходить. Диагноз: острый вирусный энцефаломиелит сочетанной герепесвирусной этиологии (ВЭБ, ВПГ 1 типа). Осложнение: нижний спастический парапарез, нарушение функций тазовых органов. По данным динамического наблюдения в течение 1 года отмечалась медленная положительная динамика в виде расширения объема активных движений (мог самостоятельно ходить короткое время), сохранился нижний спастический парапарез, энурез. Приведенный пример также доказывает эффективность предложенного способа раннего прогнозирования осложненного характера течения воспалительных заболеваний ЦНС в остром периоде заболевания.

Пример 3

Пациент В., 14 лет. При поступлении: состояние тяжелое за счет нарушения сознания до сопора. При осмотре определялись положительные менингеальные знаки. Со стороны черепно-мозговых нервов без патологии. Сухожильные рефлексы симметричные, оживлены. Двусторонний положительный рефлекс Бабинского со стоп. Мышечный тонус изменен по пирамидному типу в правой нижней конечности. Брюшные рефлексы отсутствуют. При обследовании: анализ ЦСЖ: цитоз 71/мкл, белок 0,854 г/л, 25(OH)D - 31,66 нг/мл, GFAP - 0,328 нг/мл, белок S100 - 664 нг/л. Полученные значения 25(OH)D, GFAP и белка S100 в ЦСЖ подставлены в расчетные формулы. В результате значение ЛДФ2 (262,8) оказалось больше, чем ЛДФ1 (261,2), что прогнозировало неосложненный характер течения заболевания. На фоне комплексной этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии отмечалась четкая положительная динамика. По мере купирования проявлений отека головного мозга к 14-15-му дню болезни отмечались явления сенсомоторной афазии; клиника смешанной тетраплегии (преимущественно центрального характера). На момент выписки - общемозговая симптоматика, симптомы афазии полностью регрессировали, восстановились двигательные функции, при ходьбе сохранялась легкая атаксия при резких поворотах. Выписан с диагнозом: острый герпетический менингоэнцефалит. Осложнения: отек головного мозга, острый судорожный приступ в анамнезе, смешанный монопарез правой верхней конечности. При наблюдении в течение 1 года в неврологическом статусе сохранялись умеренные пирамидные расстройства, интеллектуально полностью сохранен. Данный пример доказывает, что, несмотря на крайне тяжелое состояние ребенка при поступлении предлагаемый нами способ прогнозировал течение заболевания без формирования тяжелых неврологических осложнений, что подтвердилось наблюдением в течение года.

Данный способ может найти применение в широкой клинической практике для прогноза характера течения и исходов как воспалительных (энцефалиты), так и воспалительно-демиелинизирующих (диссеминированный энцефаломиелит) заболеваний ЦНС у детей в остром периоде. Это приведет к своевременной коррекции терапии и улучшению исходов заболевания.