Результат интеллектуальной деятельности: Пероральный способ вакцинопрофилактики сибирской язвы

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, к иммунопрофилактике инфекционных болезней и может быть использовано для вакцинопрофилактики сибирской язвы в очагах заражения. Успех вакцинопрофилактики как меры борьбы с возникновением и распространением инфекционных болезней в ряде случаев зависит не только от напряженности иммунитета, формирующегося у отдельного человека, но и от полноты охвата прививками угрожаемых контингентов, зачастую весьма значительных по численности. В сложных эпидемических ситуациях, помимо полноты охвата коллектива прививками, определяющим фактором эффективности вакцинопрофилактики является скорость осуществления прививочной кампании. Например, блестящий успех в ликвидации завозной вспышки оспы в Москве в 1960 г. в огромной степени был обусловлен тем, что органам здравоохранения удалось привить практически все население Москвы и Московской области в рекордно короткое время (Воробьев, А.А Массовые способы иммунизации / А.А. Воробьев, В.А. Лебединский. - М.: Медицина, 1977. - 256 с.). Это свидетельствует о том, что противоэпидемическая практика нуждается в методах иммунизации, которые позволяют быстро привить большие контингенты, обеспечивая в предельно короткие сроки их резистентность к инфицированию. Задача по разработке таких методов, которые принято называть методами массовой вакцинации, не может быть решена только путем совершенствования самих вакцинных препаратов. Обязательным является и совершенствование способов их введения в организм прививаемых, так как способы, используемые в настоящее время для вакцинопрофилактики сибирской язвы, далеко не в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к ним в чрезвычайных эпидемических ситуациях.

Весьма желательным является также отсутствие необходимости в привлечении к проведению прививок специалистов-медиков высокой квалификации, особенно врачей.

Массовая иммунизация исключает возможность проведения прививок в стенах специализированных медицинских учреждений не только в связи с их ограниченной пропускной способностью, но и потому, что необходимость их посещения нарушит ритм жизни этого учреждения, а в некоторых ситуациях может оказаться попросту нереальной. В связи с этим способы введения вакцинного материала, избираемые для этой цели, должны допускать возможность проводить прививки в приспособляемых помещениях либо (что еще лучше) вообще не предъявлять к месту их осуществления особых требований.

Вакцинопрофилактика сибирской язвы у нас в стране в настоящее время осуществляется путем введения вакцинного препарата подкожно по эпидемиологическим показаниям (живая или комбинированная вакцина) или накожно (плановая вакцинация живой вакциной) (Руководство по вакцинопрофилактике особо опасных инфекций / под ред. И.В. Борисевича, И.В. Дармова. - Киров: ООО «Кировская областная типография», 2011 г. - 152 с.). Кроме этого, в 60-е гг. XX в. интенсивно разрабатывался ингаляционный (аэрозольный) метод вакцинации.

Предпочтительными, несомненно, признаются способы введения вакцинных препаратов, которые позволяют провести прививочную кампанию с наименьшими затратами, складывающимися из стоимости используемой аппаратуры и препаратов, а также времени, затрачиваемого привлекаемым персоналом, и уровня его квалификации.

С этой точки зрения сформулированным требованиям меньше всего отвечает подкожный способ введения вакцинных препаратов с помощью шприца, в первую очередь вследствие его весьма низкой производительности. Продолжительность прививки одного человека составляет около 1-2 мин, поэтому бригада медиков-вакцинаторов, состоящая из 2-3 человек, способна за час привить не более 30-60 человек. При проведении подкожных прививок шприцевым способом требуется соблюдение строгих правил асептики, а это можно обеспечить лишь в стенах медицинских учреждений или в специально приспособленных и тщательно убранных помещениях. К тому же подкожные инъекции могут осуществлять только врачи или опытный средний медицинский персонал. С точки зрения возможности возникновения осложнений этот способ является наиболее опасным.

Те же недостатки присущи накожному способу вакцинации. Его осуществление требует от вакцинатора большого умения. Чересчур глубокие насечки ведут к удалению вакцинного материала с кровью и лимфой, а излишне поверхностные не обеспечивают его проникновения в организм. В связи с этим к проведению иммунизации могут быть допущены только достаточно подготовленные медицинские работники. Невысока и производительность этого способа - один вакцинатор в идеальных условиях может привить в течение часа не более 20-40 человек. В последние годы предложен ряд образцов нового инструментария, предназначенного как для повышения производительности накожного способа вакцинации, так и для упрощения техники самой прививки, однако их внедрение в практику не снижает требований к соблюдению правил асептики. Хотя вероятность возникновения нагноительных процессов ниже, чем при использовании подкожного (шприцевого) способа введения вакцин, опасность распространения «шприцевых инфекций» при этом сохраняется.

Несомненным преимуществом накожного способа по сравнению с подкожным следует считать более низкую реактогенность. Именно это явилось фактором, способствующим его внедрению в практику при проведении иммунизации живой сибиреязвенной вакциной. Однако впоследствии было установлено, что в ряде случаев при замене подкожного способа вакцинации накожным снижается не только реактогенность, но и иммунологическая эффективность, причем иногда весьма существенно.

К массовым методам можно отнести безыгольный (струйный) способ введения, который хотя и не может быть отнесен к категории «физиологических», так как при его применении нарушается целостность кожных покровов, тем не менее отличается от накожного и подкожного способов рядом особенностей, делающих его вполне пригодным для осуществления массовой экспрессной вакцинации.

Принцип безыгольной инъекции основан на способности тонкой струи жидкости, находящейся под большим давлением, проникать в кожу и через кожу -в подлежащие ткани. Для осуществления этого принципа не требуется преднамеренного введения в кожу или через кожу каких-либо приспособлений (иглы, троакара, скарификатора), обеспечивающих проникновение препарата через кожные покровы. В этом случае тонкая струя жидкости, обладающая кинетической энергией, сама образует канал в кожном покрове и проникает в ткани организма. При этом в зависимости от диаметра формируемой струи, ее направленности по отношению к поверхности введения, давления, при котором она формируется, физико-химических свойств жидкости (главным образом вязкости) возможно введение препарата на любую глубину. Техническое осуществление этих условий достигается аппаратами, названными безыгольными (струйными) инъекторами, а способ введения препаратов с их помощью - безыгольной (струйной) инъекцией.

Безыгольный способ инъекции имеет и недостатки: у части вакцинируемых (примерно у 10%) на месте введения препарата может появиться точечное кровотечение, что не исключает передачу «шприцевых» инфекций; может развиться местная реакция (гиперемия, отек), особенно при использовании корпускулярных вакцин, в том числе содержащих адъюванты типа минеральных сорбентов, которая более выражена, чем при применении игольного способа введения из-за задержки части препарата в эпидерме кожи. К тому же современный безыгольный инъектор является относительно сложным по конструкции аппаратом, поэтому требует овладения навыком работы с ним и определенных физических усилий.

При безыгольном (струйном) способе с учетом массовости применения необходимы относительно большие экономические затраты, он вызывает отрицательные эмоции в момент проведения инъекций и может осуществляться только с соблюдением всех правил асептики, т.е. квалифицированным медицинским персоналом.

Что касается аэрозольного метода вакцинации, то он до сих пор не нашел своего практического применения при сибиреязвенной инфекции и требует для своего осуществления специального оборудования, помещений и обученного персонала.

Перечисленных недостатков лишен пероральный способ иммунизации, при котором введение вакцинного материала не сопровождается нарушением целостности тканей, отделяющих внутреннюю среду организма от внешней, в связи с чем некоторые авторы предлагают называть его физиологическим, или способом иммунизации через физиологические пути. Этот способ наиболее отвечает требованиям, предъявляемым к массовым экспрессным методам вакцинации.

Идея энтеральной вакцинации против сибирской язвы впервые была выдвинута еще Пастером совместно с Шамберланом и Ру в своем докладе Французской академии наук в 1880 г., но, к сожалению, не нашла практической реализации до настоящего времени.

Исследования по пероральной иммунизации, проведенные в последние годы с новых позиций и базирующиеся на достижениях современной иммунологии, свидетельствуют о том, что пероральная иммунизация в принципе может не уступать по эффективности другим способам введения антигенов, если конструирование препарата и его применение основаны на научных принципах, учитывающих механизм пероральной вакцинации. Предпочтение при разработке метода следует отдать живым вакцинам как наиболее эффективным при пероральном введении (Воробьев, А.А Теоретические и практические аспекты проблемы пероральной иммунизации на современном этапе // ЖМЭИ. - 1973, №7. - С. 3-15). Большим преимуществом перорального метода является его безвредность и, как правило, менее выраженная реактогенность, причем местные реакции имеют специфические особенности. Для проведения широких прививочных кампаний с помощью перорального метода не требуется специальных условий, оборудования и аппаратуры; в данном случае достаточно минимальных сил квалифицированного медицинского персонала (обеспечение прививаемых вакциной и контроль за ее приемом).

Возможность широкого охвата прививками при пероральном способе обусловлена не только высокой его производительностью, но и привлекательностью по сравнению с другими способами иммунизации, так как прививаемые охотнее идут на прием вакцины через рот, чем на уколы или другие манипуляции. Это имеет особенно важное значение для неорганизованных коллективов, поскольку процент охвата населения прививками, как известно, является одним из условий эффективности прививочной профилактики. Кроме того, такие преимущества пероральной иммунизации, как хорошая переносимость прививок, невозможность передачи «шприцевых инфекций» (вирусный гепатит, малярия, сифилис, СПИД и др.), меньшая вероятность осложнений и аллергизации выдвигают этот метод на первый план при массовом проведении вакцинации.

Одним из решающих моментов, определяющих эффективность пероральной вакцинации является правильный выбор вида и формы препаратов пероральных вакцин, а также соблюдение требований, предъявляемых к их конструированию и применению (Воробьев, А.А Массовые способы иммунизации / А.А. Воробьев, В.А. Лебединский. - М.: «Медицина», 1977. - 256 с.). При конструировании перорального вакцинного препарата против сибирской язвы прежде всего должна учитываться локализация «входных ворот» для вакцинного штамма и действие на него агрессивных секретов желудочно-кишечного тракта, являющегося важным органом иммунитета, в структуру которого входят лимфоидная ткань, аппендикс, регионарные лимфатические узлы, расположенные по наружной поверхности кишечника и в брыжейке. Поэтому введение заключенной в твердые желатиновые капсулы сибиреязвенной вакцины в кишечник должно давать наибольший иммунный ответ при пероральной вакцинации.

Реализация возможностей, заложенных в пероральном способе иммунизации, во многом определяется в научно обоснованном выборе эффективной дозы пероральной вакцины и разработкой специальной формы препарата, защищающей от неблагоприятных условий желудочно-кишечного тракта.

Задачей изобретения является создание простого массового способа иммунизации против сибирской язвы.

Поставленная задача решается благодаря тому, что препарат живой сибиреязвенной лиофилизированной вакцины находится внутри твердых желатиновых капсул, которые защищают его от негативного действия секретов и ферментов желудочно-кишечного тракта.

Возможность осуществления заявленного изобретения показана следующими примерами.

Пример 1. Влияние секретов и ферментов желудочно-кишечного тракта на живые споры вакцинного сибиреязвенного штамма СТИ-1

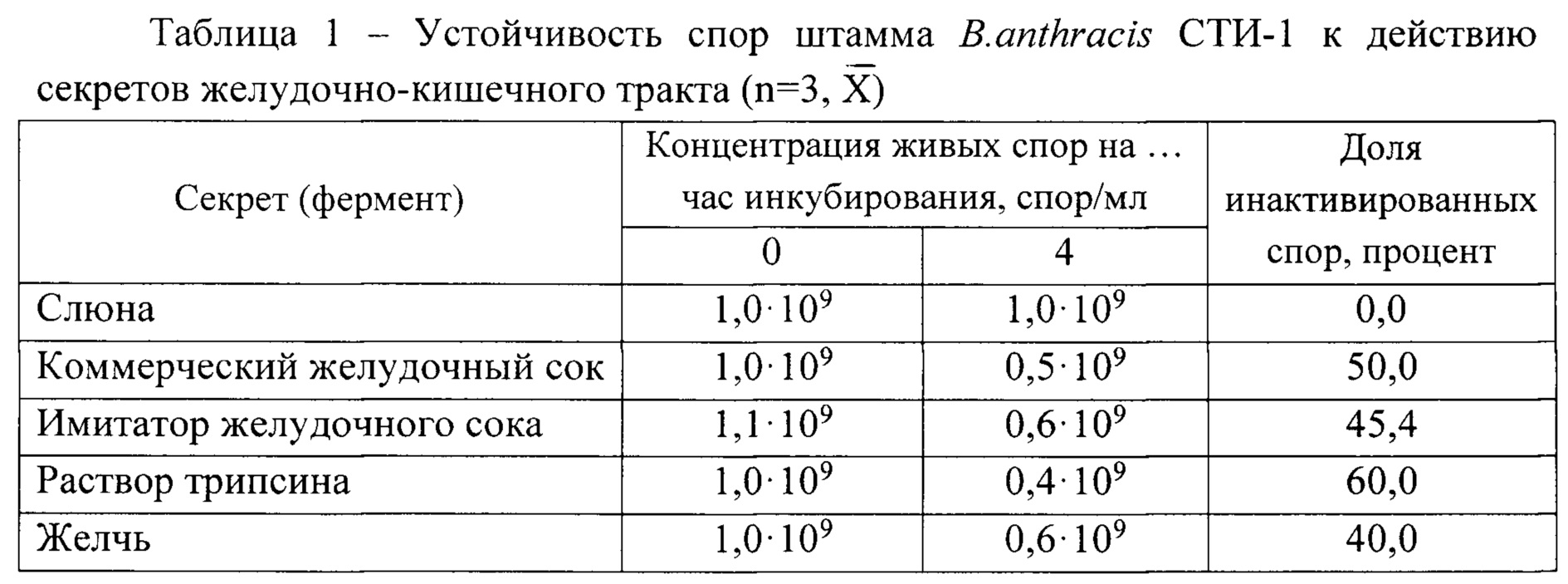

Разработка перорального способа иммунизации начиналась с изучения устойчивости живых спор штамма B. anthracis СТИ-1 к неблагоприятным факторам желудочно-кишечного тракта. Для решения этого вопроса была проведена серия опытов in vitro, в которых определяли устойчивость спор вакцинного штамма к слюне, желудочному соку, желчи и трипсину. При проведении этих экспериментов использовали человеческую слюну, коммерческий желудочный сок, желчь крупного рогатого скота и кристаллический трипсин, разведенный в дистиллированной воде, а также смесь пепсина с раствором соляной кислоты (имитатор желудочного сока).

Ввиду наличия в ряде секретов желудочно-кишечного тракта посторонней микрофлоры, оценку количества живых спор штамма B. anthracis СТИ-1 проводили путем высева на диагностическую среду, содержащую ферментативный гидролизат рыбной муки, L-сорбит, бромтимоловый синий и полимиксина сульфат.(Микробиологическая диагностика сибирской язвы / Л.И. Маринин [и др.]. - М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 1999. - 224 с.)

Данная среда позволила дифференцировать сибиреязвенный микроб от близкородственных сапрофитов и сопутствующей микрофлоры. Колонии штамма СТИ-1 при выращивании на диагностической среде имели зеленую окраску, а посторонняя микрофлора и близкородственные - сине-зеленую окраску. В ходе экспериментов по 1 мл регидратированной вакцины на основе штамма СТИ-1 смешивали с 4 мл каждой из агрессивных жидкостей. Далее образцы инкубировали при температуре 37°С в течение 4 часов. Результаты исследований (таблица 1) показали, что только слюна не обладает инактивирующим действием на живые споры штамма B. anthracis СТИ-1. Все остальные вещества снижают концентрацию живых спор до 40-60%.

Пример 2. Получение инкапсулированной формы сибиреязвенной вакцины для перорального применения

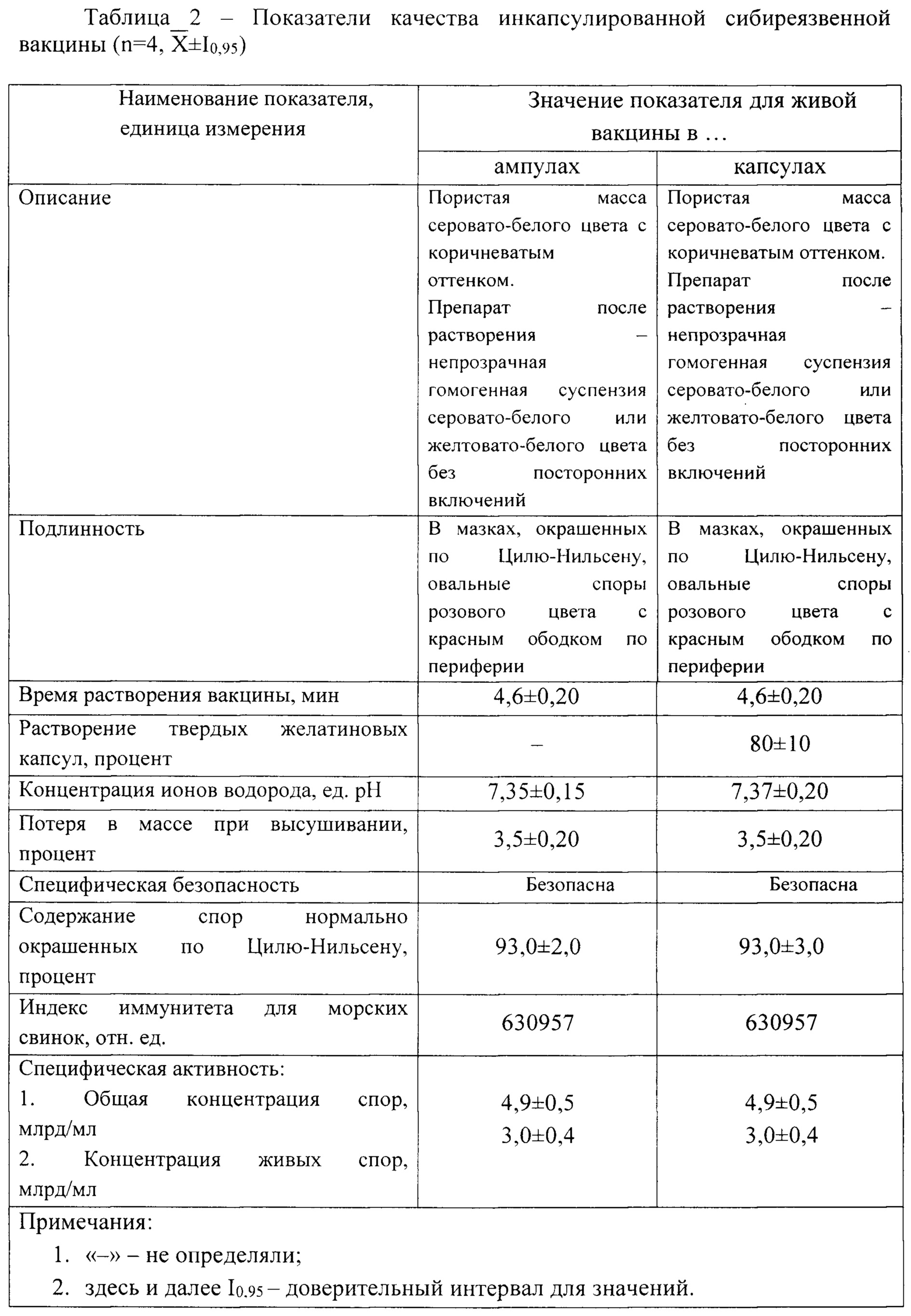

Процесс получения живой сухой лиофилизированной сибиреязвенной вакцины осуществляли по стандартной технологии (Промышленный регламент 08461522-19-14).

Для получения готовой формы вакцины были использованы твердые желатиновые кишечнорастворимые капсулы, устойчивые к действию желудочного сока. Процесс капсулирования лиофилизированного препарата проводили вручную с помощью специально изготовленной воронки в ламинарном боксе. Содержимое одной ампулы лиофилизированной вакцины после измельчения засыпали в корпус капсулы и уплотняли стерильной стеклянной палочкой. После расфасовки на корпус капсулы устанавливали крышку и сжимали до полного закрытия. Для герметизации капсул место соединения крышки и корпуса протирали влажной стерильной салфеткой для размягчения и склейки желатина. Показатели качества инкапсулированной вакцины приведены в таблице 2. По всем основным параметрам инкапсулированная вакцина не отличается от коммерческой живой сухой сибиреязвенной вакцины.

Пример 3. Определение эффективной иммунизирующей дозы инкапсулированной живой сухой сибиреязвенной вакцины для перорального применения

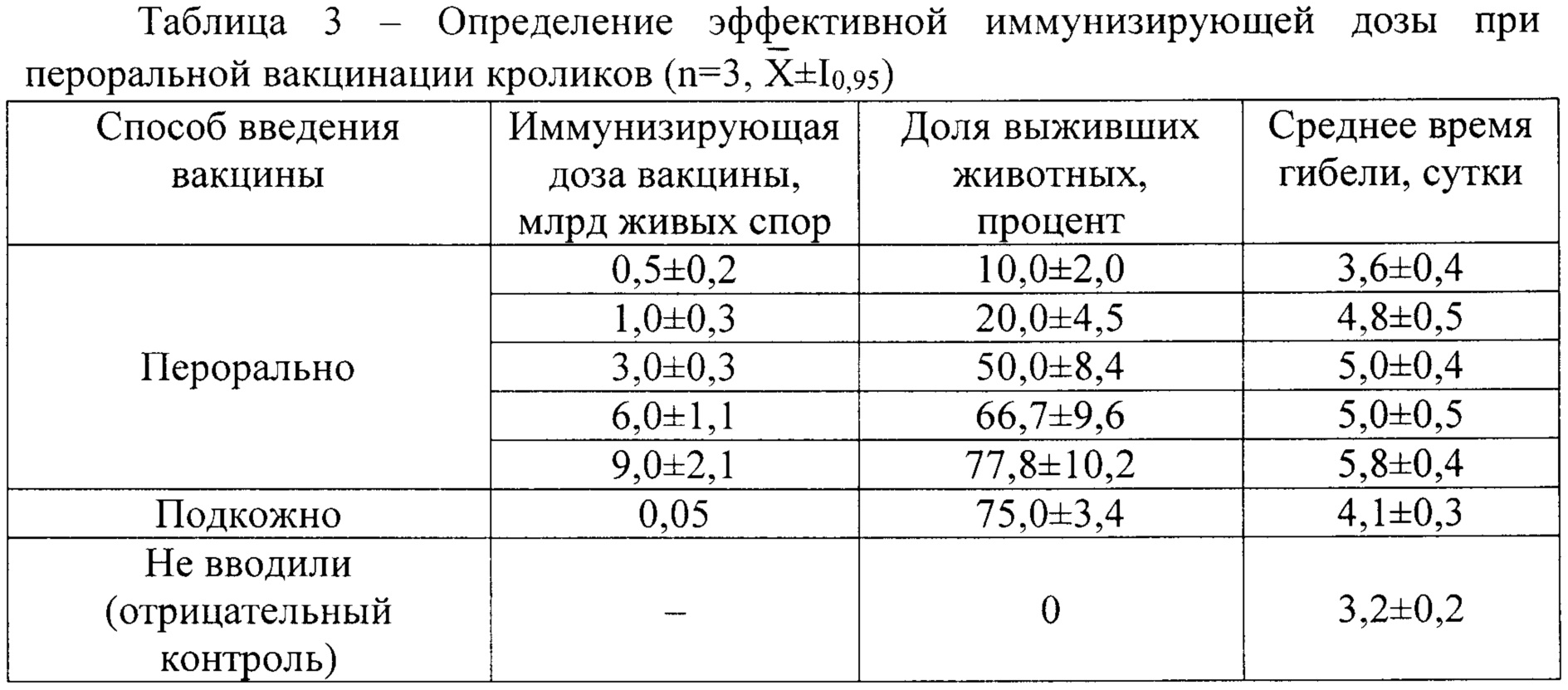

В качестве адекватной лабораторной модели, которой можно без особых затруднений вводить капсулы с вакцинным препаратом были выбраны беспородные кролики обоего пола, так как по сравнению с морскими свинками введение твердых желатиновых капсул размером «1» в пищевод этих животных является менее трудоемким процессом. Кроме этого, при выборе кроликов в качестве основной лабораторной модели учитывалась степень их восприимчивости к сибиреязвенной инфекции и частота исследования при биологических исследованиях. Животных вакцинировали дозами 0,5, 1,0, 3,0, 6,0 и 9,0 млрд живых спор. За животными после вакцинации наблюдали 21 сутки. Контрольных животных вакцинировали подкожно дозой 50 млн спор (одна человеко-доза). На 22 сутки после вакцинации кроликов заражали подкожно высоковирулентным штаммом B. anthracis Ч-7 в дозе 30 ЛД50. В качестве отрицательного контроля использовали группу неиммунизированных кроликов. Наблюдение за животными осуществляли в течение 10 суток после их заражения. Результаты исследования представлены в таблице 3.

Инкапсулированная вакцина в дозе 9,0 млрд живых спор защищает более 70% кроликов при подкожном заражении высоковирулентным штаммом B. anthracis Ч-7 в дозе 30 ЛД50, что соответствует уровню защиты при подкожном введении сибиреязвенной вакцины.

Пример 4. Изучение безвредности инкапсулированной живой сухой сибиреязвенной вакцины для перорального применения

Высокая реактогенность избранного метода иммунизации может существенно осложнить ситуацию в связи с одномоментным появлением значительного числа лиц с выраженными поствакцинальными реакциями, а тем более с осложнениями, так как это может привести к нарушению деятельности коллектива и к большим затруднениям в работе органов здравоохранения. Уровень реактогенности зависит не только от вакцинного препарата, но и от способа его введения, так как в условиях проведения массовой экспрессной иммунизации вряд ли можно рассчитывать на возможность серьезного обследования состояния здоровья лиц, подлежащих вакцинации. Немаловажна также экономическая сторона вопроса.

Пероральное введение относится к числу наиболее простых и щадящих способов иммунизации, при котором обычно не наблюдается поствакцинальных осложнений типа анафилактического шока и аллергических реакций, представляющих опасность для вакцинируемых (Воробьев, А.А Массовые способы иммунизации / А.А. Воробьев, В.А. Лебединский. - М.: «Медицина», 1977. - 256 с.). При проведенных исследованиях по поиску оптимальных доз пероральной сибиреязвенной вакцины для лабораторных животных не наблюдалось поствакцинальных осложнений (температурные реакции, снижение аппетита и т.д.).

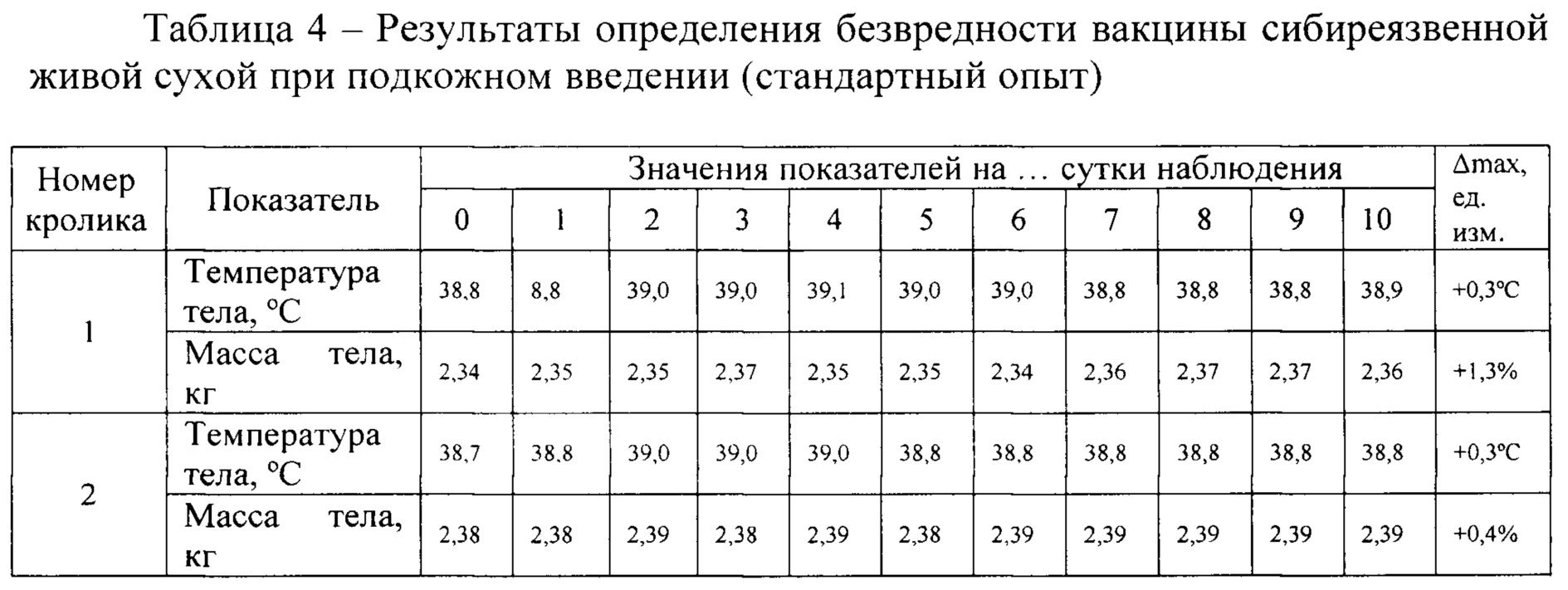

На первом этапе исследования проводили с использованием стандартной методики определения безвредности препарата при его подкожном введении (Фармакопейная статья предприятия Р N 001273/01-230911).

Вакцину извлекали из капсул в асептических условиях, делали последовательные разведения живой сибиреязвенной вакцины стерильным физиологическим раствором до концентрации 250 млн спор/мл. Перед введением препарата кроликов термометрировали и взвешивали ежесуточно в течение трех суток и за 30 мин до исследования. Двум кроликам массой 2,0-2,5 кг вводили шприцем подкожно в область внутренней поверхности бедра по 250 млн спор сибиреязвенной вакцины в объеме 1 мл. Наблюдение за животными вели постоянно в течение 10 суток, ежедневно контролируя температуру и массу тела животных (таблица 4).

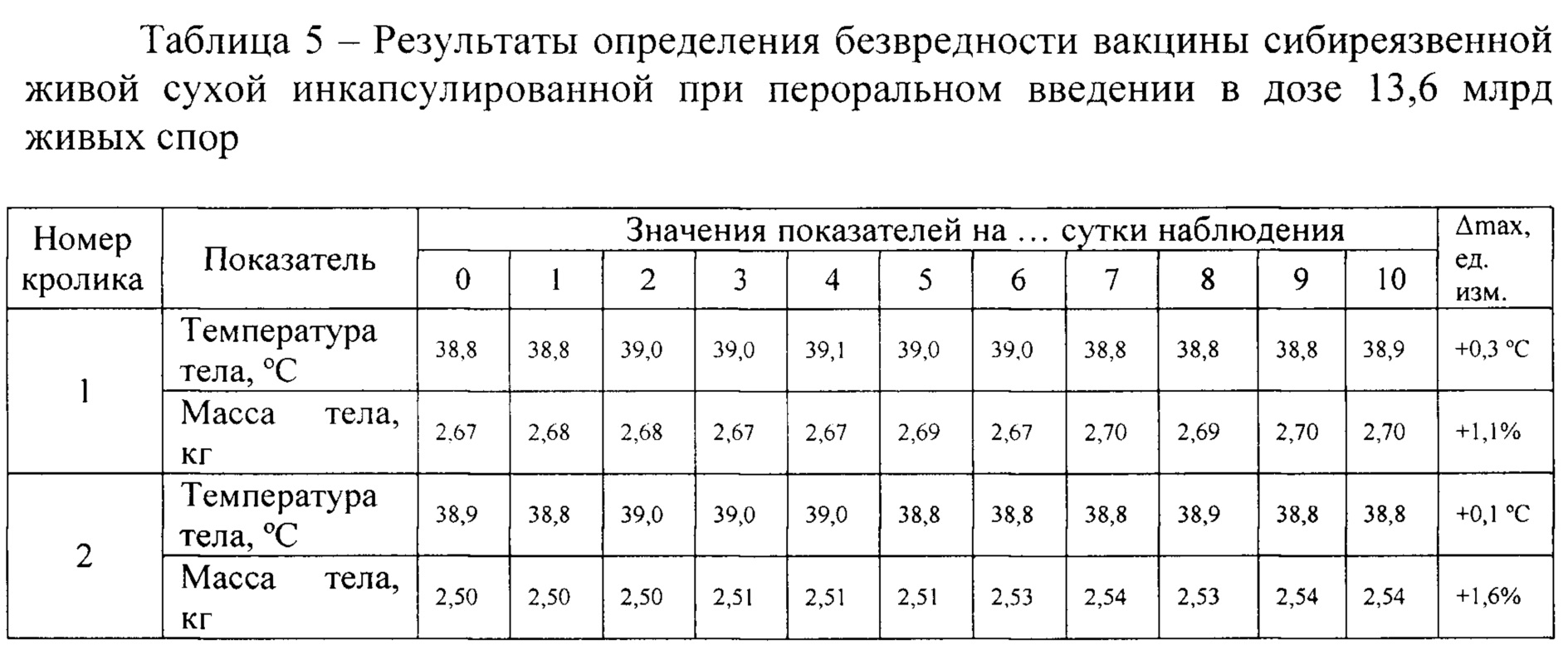

По окончании срока наблюдения все кролики были здоровы, в месте введения вакцины инфильтратов и абсцессов не наблюдалось. Падения массы тела животных свыше 10% в течение первых 8 суток и повышения температуры тела более чем на 1°С на 1-2 сутки после введения вакцинного препарата не отмечалось. На втором этапе была определена специфическая безопасность живой сибиреязвенной инкапсулированной вакцины при ее пероральном введении в максимальной дозе. У кроликов ежедневно, как и в стандартном опыте, проводили измерение температуры и массы тела. Результаты проведенного исследования представлены в таблице 5.

По окончании срока наблюдения все кролики были здоровы. Пероральная вакцинация в максимальной дозе (13,2 млрд живых спор) не вызывала падения массы тела животных свыше 10% в течение первых 8 суток и повышения температуры тела более чем на 1°С на 1-2 сутки после введения вакцинного препарата. Изучение безвредности пероральной живой сибиреязвенной вакцины свидетельствует о том, что общие поствакцинальные реакции носят такой же характер и выражены в такой же степени, как при введении аналогичной вакцины парентерально.

Пример 5. Исследование напряженности по титру антител после подкожной и пероральной вакцинации

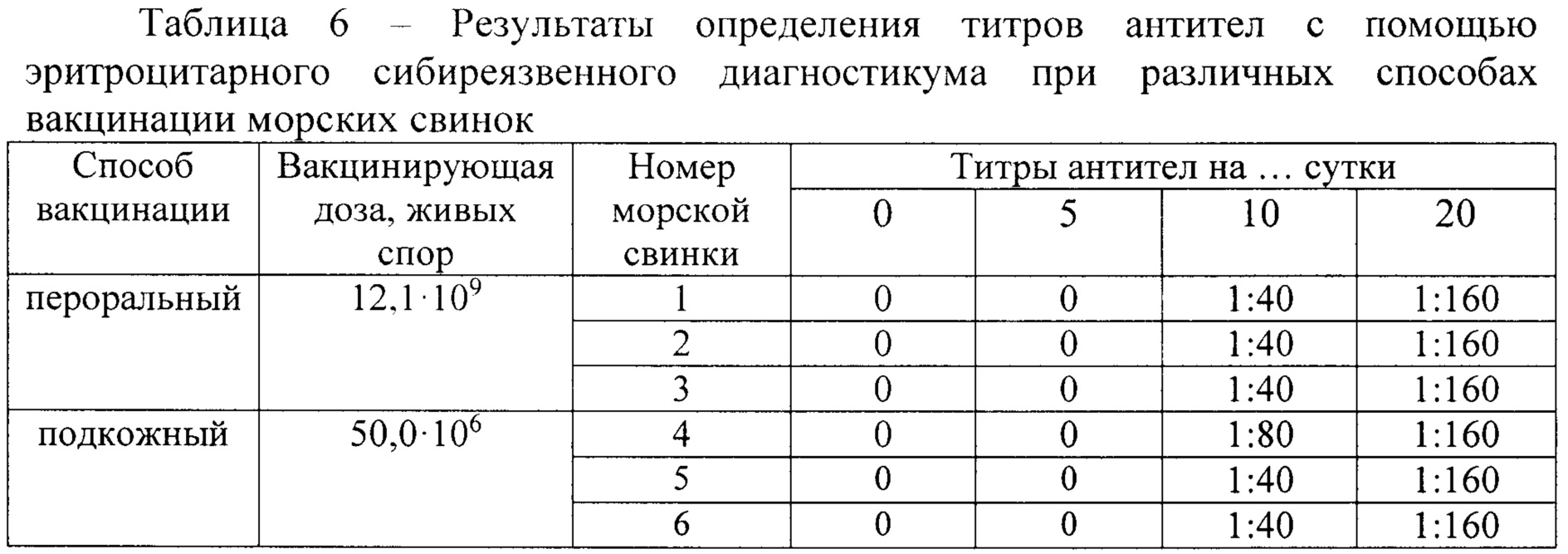

Морских свинок вакцинировали перорально в дозе 12 млрд спор и подкожно в дозе 50 млн спор. Затем через час (нулевая проба), через 5, 10 и 20 суток из сердца животных осуществляли забор крови с помощью шприца. На каждое исследование использовали по три морских свинки. Из отобранных проб крови получали сыворотку, в которой определяли титры антител с помощью диагностикума эритроцитарного сибиреязвенного антигенного сухого производства ФГУЗ Волгоградского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.

Подготовку диагностикума и постановку реакции РНГА делали в соответствии с прилагаемой к диагностикуму инструкции. Для исследования одной сыворотки использовали один ряд лунок планшета. После постановки реакции планшеты тщательно встряхивали и оставляли при температуре 37°С на один час до полного оседания эритроцитов в контроле. Результаты исследований представлены в таблице 6.

Из полученных результатов следует, что иммунологическая эффективность пероральной и подкожной вакцинации, о чем свидетельствуют титры антител, не отличается до двадцатых суток наблюдения за лабораторными животными.

Способ вакцинопрофилактики сибирской язвы, характеризующийся пероральным применением эффективного количества живой сухой лиофилизированной сибиреязвенной вакцины, содержащей споры штамма B. anthracis СТИ-1 и заключенной в твердые желатиновые кишечнорастворимые капсулы с общей концентрацией спор 4,9±0,5 млрд/мл и концентрацией живых спор 3,0±0,4 млрд/мл.