Результат интеллектуальной деятельности: Способ прогнозирования риска развития пароксизма у больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий на фоне профилактической антиаритмической терапии

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, в частности, к кардиологии и может быть использовано для прогнозирования пароксизмов фибрилляции предсердий (ФП).

ФП является одной из наиболее часто встречающихся аритмий. С 2017 года нарушения ритма и проводимости относятся к социально-значимым заболеваниям. За последние 20 лет число больных с данной патологией возросло на 13 %. У лиц старше 40 лет риск развития ФП составляет 25 %. Риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов с ФП в 2 раза выше, чем без нее. В 85 % всех случаев ФП является причиной тромбоэмболии в артерии большого круга кровообращения. Согласно рекомендациям 2017 года, одним из направлений стратегии лечения ФП является контроль ритма, где огромная роль отводится подбору антиаритмической терапии (ААТ) после восстановления синусового ритма (СР).

В доступной литературе имеются лишь единичные нерандомизированные ретроспективные исследования, которые оценивают эффективность ААТ у больных с пароксизмальной формой ФП. Так, в работе Эрлиха А.Д., 2016 г. показано, что у больных, длительно принимающих ААТ, СР удерживается в два раза лучше по сравнению с плацебо, а в течение года сохранение СР на фоне приема амиодарона составляет 69 %, соталола – 39 %, лаппаконитина гидробромида – 57 % (Эрлих А.Д. Изучение доказательной базы использования лаппаконитина гидробромида у пациентов с ФП. Кардиология. 2016;3:48-53. doi:10.18565/ cardio.2016.3.48-53). Статистический анализ послеоперационных результатов эффективности после одной или нескольких процедур радиочастотной абляции у больных с ФП оценен у авторов: Ревишвили А.Ш., Нардая Ш.Г., Рзаев Ф.Г. и др., 2014г. (Ревишвили А.Ш., Нардая Ш.Г., Рзаев Ф.Г. и др. Электрофизиологические и клинические предикторы эффективности радиочастотной аблации легочных вен и левого предсердия у пациентов с персистирующей формой ФП. Анналы аритмологии. 2014;11(1):46-53. doi:10.15275/annaritmol.2014.1.6.). Однако имеющаяся информация описывает лишь уже случившиеся события и не дает достаточного представления о профилактике пароксизмов.

Замена и/или коррекция ААТ проводится в результате ее неэффективности. К сожалению, в настоящее время осуществление контроля за ритмом с помощью постоянного подкожного мониторирования у большинства пациентов невозможно. Поэтому оценка эффективности профилактической ААТ чаще всего осуществляется на основании клинической симптоматики (жалобы на эпизоды неправильного ритма). В настоящее время в доступной литературе нет достоверных методик, позволяющих прогнозировать риск развития пароксизма ФП и, соответственно, своевременно провести коррекцию профилактической ААТ.

Известен способ диагностики сердечно-сосудистой системы пациента на основе анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). Регистрируют кардиоинтервалы (КИ) пациента, измеряют их длительность, образуют динамический ряд КИ путем исключения из него экстрасистол, длительность которых Тэ превышает удвоенное значение минимальной длительности КИ 2Tmin, рассчитывают среднюю длительность КИ Тср в динамическом ряду с удаленными экстрасистолами и заменяют экстрасистолы на КИ с длительностью Тср, формируют автокорреляционную функцию динамического ряда КИ, преобразовывают ее в автокорреляционную матрицу. О состоянии сердечно-сосудистой системы пациента судят по величине обобщенного показателя состояния здоровья пациента, в котором вводится новое представление индекса напряженности регуляторных систем организма пациента с учетом максимального и минимального собственных значений автокорреляционной матрицы и возраста пациента в годах (RU 2442529, МПК А61В 5/0295, А61В 5/0452, опубл. 20.02.2012). Способ диагностирования оценивался на контрольной выборке пациентов с наличием и отсутствием пароксизмов ФП. Имеется существенный недостаток этого метода. Дело в том, что анализ ВСР должен проводиться на синусовом ритме (в нашем случае пароксизм ФП являлся критерием исключения). При сердечных аритмиях (экстрасистолия, фибрилляция и трепетание предсердий) в формировании продолжительности кардиоциклов и их последовательности принимают участие совершенно другие механизмы, отличные от регуляции СР. Поэтому современные методы анализа ВСР касаются исключительно синусовых кардиоциклов. (Методика подбора антиаритмических препаратов при мерцательной аритмии с учетом динамики ВСР. Корнелюк И. В., Никитин Я. Г. РНПЦ «Кардиология». Опубликовано: «Медицинская панорама» № 8, октябрь 2003.) Большое количество экстрасистол на ритмограмме расцениваются, как артефакты и не дают целостного представления о ВСР. Данный способ не позволяет спрогнозировать возникновение следующего пароксизма фибрилляции предсердий.

Известен способ прогнозирования восстановления СР у больных с ФП, в котором определяют показатели временного и спектрального анализа ВРС путем анализа 5-ти мин. Записи ЭКГ на фоне аритмии. С помощью компьютерной программы «Диагностическая система прогнозирования восстановления ритма при ФП на основе анализа ВСР (ДИСК_3)» производят построение алгоритма «деревья решений». Прогнозирование проводят путем сопоставления измеренных временных и частотных показателей ВРС больного с их пороговыми значениями. После чего больных ФП разделяли по исходу аритмии на две группы: с благоприятным либо неблагоприятным прогнозом для восстановления синусового ритма (RU 2485880, МПК А61В 5/00, опубл. 27.06.2013). Данный способ позволяет произвести раннее прогнозирование восстановления синусового ритма. Его технический результат заключается в возможности раннего прогнозирования восстановления СР у больных с пароксизмом ФП за счет анализа показателей ВСР на фоне аритмии с применением компьютерной программы. Недостатком данного способа, аналогично вышеуказанному, является недопустимость анализа ВСР на фоне аритмии. Данный способ прогнозирует возможность восстановления СР у больных на фоне пароксизма ФП. В нашем случае мы предлагаем способ прогнозирования риска развития пароксизма ФП у больных с пароксизмальной формой ФП (вне пароксизма, то есть на СР), получающих с профилактической целью антиаритмическую терапию.

Технический результат заявленного изобретения заключается в возможности своевременного прогнозирования риска развития пароксизма у больных с пароксизмальной формой ФП на фоне профилактической АТТ, а также повышении эффективности профилактической ААТ за счет исследования некоторых показателей ВСР (SDNN, Rmssd, Дельта Х, Амо).

Сущность способа прогнозирования риска развития пароксизма у больных с пароксизмальной формой ФП на фоне профилактической АТТ заключается в исследовании некоторых показателей ВСР: SDNN, Rmssd, Дельта Х, Амо не реже 1 раза в 3 мес. Данные показатели ВСР доступны и регистрируются на ЭКГ во II стандартном отведении (с последующей ручной обработкой) или при обработке результатов, полученных при суточном мониторировании по Холтеру.

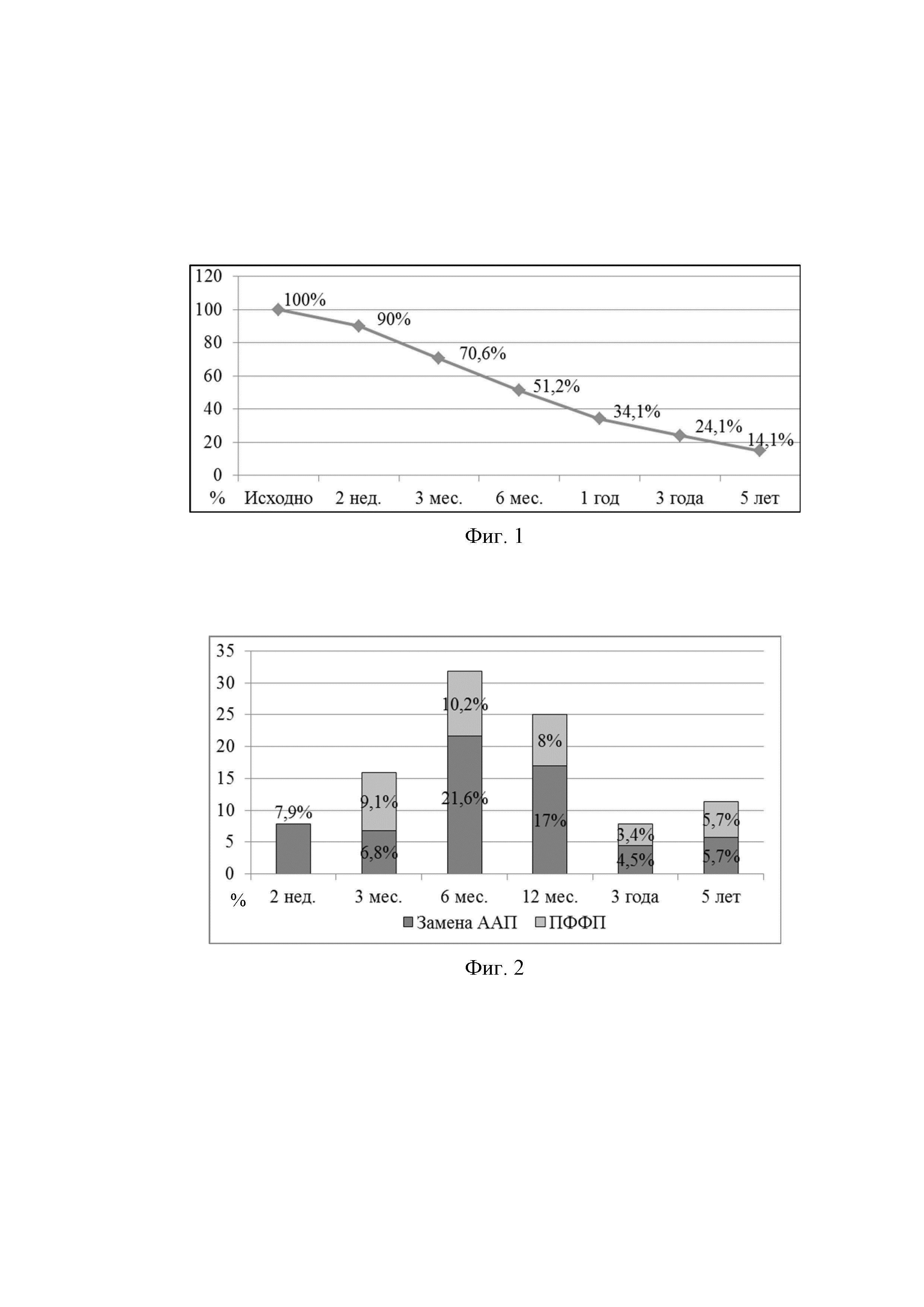

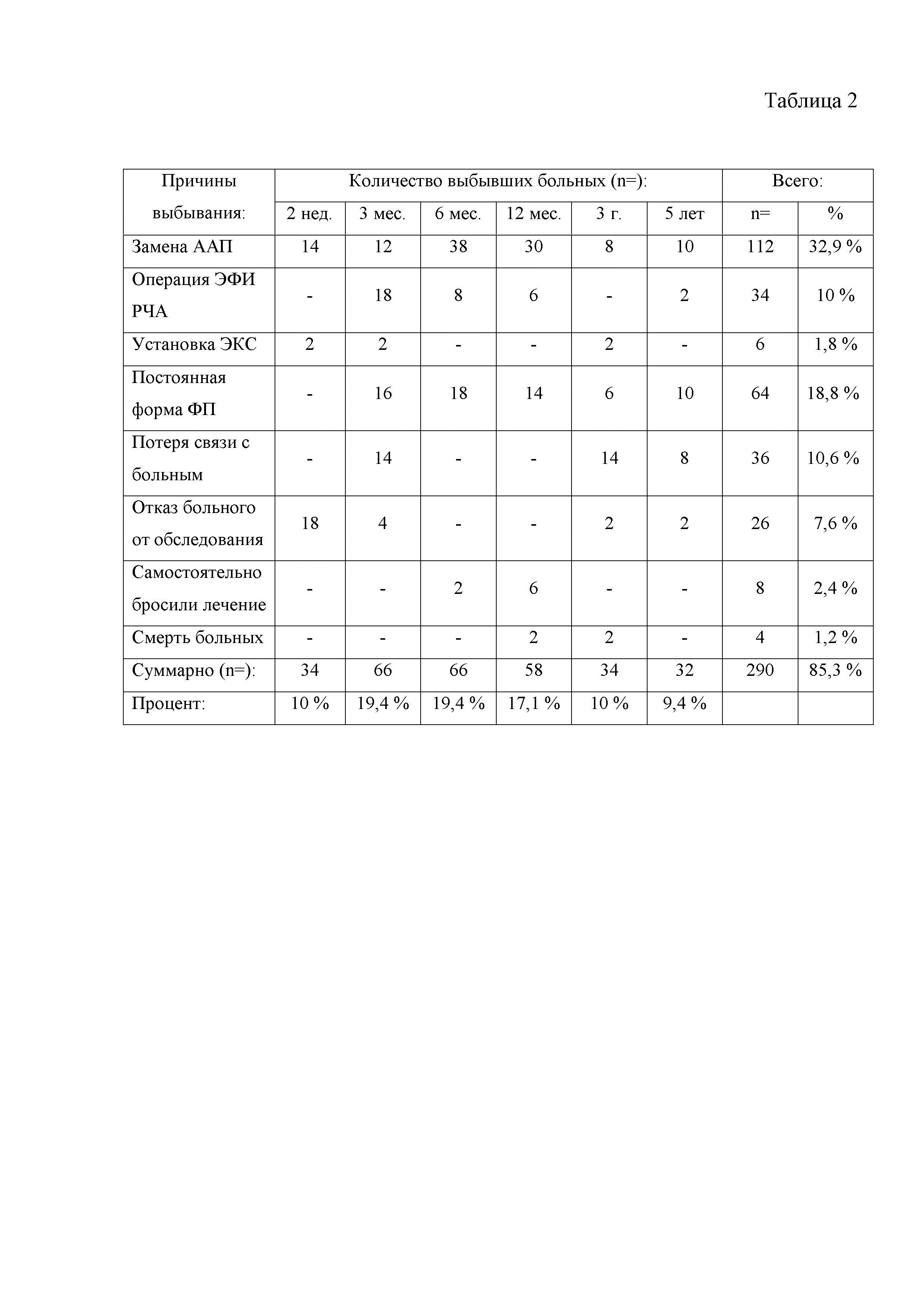

В табл. 1 представлено количество обследованных больных с пароксизмальной формой ФП, получающих исходную ААТ; табл. 2 – причины и этапы выбывания больных; на фиг. 1 – количество больных с пароксизмальной формой ФП, получавших исходную ААТ; фиг. 2 –соотношение выбывших больных на контрольных точках; в табл. 3 представлено количество больных на соответствующих контрольных точках; на фиг. 3 – ВСР у больных с ПФФП, выбывших на этапах исследования.

Новизна заявленного способа заключается в следующем:

1. Впервые было проведено динамическое пятилетнее наблюдение за эффективностью профилактической ААТ у больных с пароксизмальной формой ФП.

2. Впервые проведен анализ взаимосвязи исходных показателей ВСР с результатом профилактической ААТ через 5 лет.

Способ осуществляют следующим образом.

Проводят анализ некоторых показателей ВСР: SDNN, Rmssd, Дельта Х, Амо не реже 1 раза в 3 мес. Данные показатели ВСР доступны и регистрируются на ЭКГ во II стандартном отведении (с последующей ручной обработкой) или при обработке результатов, полученных при суточном мониторировании по Холтеру.

Апробация способа.

Проведено исследование, посвященное изучению влияния некоторых антиаритмических препаратов на ВСР у больных с пароксизмальной формой ФП. В исследовании участвовало 500 пациентов мужского (n=228) и женского (n=272) пола.

Критерии включения: мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет, с диагнозом: ишемическая болезнь сердца (ИБС). Стенокардия напряжения II–III функциональный класс (ФК). Пароксизмальная форма ФП (на СР). Все пациенты получали профилактическую ААТ.

Критерии исключения: пароксизм ФП, клапанная патология сердца, синдром слабости синусового узла: тахи-брадиформа, хронические заболевания в стадии обострения, онкологические заболевания, сахарный диабет, больные с патологией легких, печени и почек, гипертрофия левого желудочка > 1,4 см; интервал QT>440 мс; фракция выброса < 50 %; хроническая сердечная недостаточность – IIБ-III ст., III–IV ФК.

Всем пациентам осуществлялась регистрация ЭКГ на аппарате SCHILLER AT-1 (Швейцария) во II стандартном отведении в течение 5 мин с последующей механической обработкой и оценкой показателей ВСР. Больным с пароксизмальной формой ФП, получающим профилактическую ААТ, регистрация ВСР проводилась не ранее, чем через 7 дней от начала ААТ (у пациентов, получающих кордарон – через 30 дней).

Эффективность подобранной ААТ оценивалась на контрольных точках: 2 нед., 3 мес., 6 мес., 12 мес., 3 г. и 5 лет. Наблюдение за пациентами продолжалось в течение 5 лет.

Через 5 лет наблюдения сформировалась группа больных, которые продолжали получать исходную ААТ – группа оставшихся. В этой группе был проведен ретроспективный анализ исходных показателей ВСР между группой оставшихся и группой больных, выбывших из исследования за соответствующие временные интервалы: 2 нед., 3 мес., 6 мес., 12 мес., 3 г. и 5 лет.

Пациенты были разделены на 11 групп: Первую группу сравнения (n=80), здоровых (Здор.), составили лица, проходившие профилактический осмотр, при котором не было выявлено заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вторую группу сравнения (n=80), контрольную (Контр.), составили пациенты без нарушений ритма с диагнозом «ИБС. Стенокардия напряжения II-III ФК», постоянно получающие с антиангинальной целью метопролол в дозе 25 мг×2 раза в день (р/д). С третьей по одиннадцатую группу составили пациенты с диагнозом «ИБС. Стенокардия напряжения II-III ФК. ПФФП», постоянно принимающие профилактическую ААТ: третья (n=86) – метопролол в дозе 25мг×2р/д (Мет.); четвертая (n=30) – лаппаконитин гидробромид в дозе 25мг×3р/д (ЛГ); пятая (n=44) – комбинация лаппаконитин гидробромид 25мг×3р/д и метопролол 25мг×2р/д (ЛГ+Мет.); шестая (n=20) – комбинация лаппаконитин гидробромид 25мг×3р/д и дилтиазем 60мг×3р/д (ЛГ+Дилт.); седьмая (n=20) – комбинация лаппаконитин гидробромид 25мг×3р/д и соталол 80мг×2р/д (ЛГ+Сот.); восьмая (n=32) – амиодарон в поддерживающей дозе 200мг×1р/д, 5 дней в неделю (дн/нед) (Амиод.); девятая (n=60) – комбинация амиодарон в поддерживающей дозе 200мг×1р/д, 5 дн/нед и метопролол 25мг×2р/д (Амиод.+Мет.); десятая (n=60) – соталол 80мг×2р/д (Сот.); одиннадцатая (n=20) – комбинция дигоксин в поддерживающей дозе 0,125мг×1р/д, 5 дн/нед и метопролол 25мг×2р/д (Диг.+Мет.).

Статистическая обработка полученных результатов проводилась в приложении MS Excel с использованием встроенных функций, а также в программе «STATISTICA 10». Вычисляли статистическое значение и ошибку среднего значения (М±m). Для выявления различий между группами использовался t-критерий Стьюдента. В качестве границы статистической значимости принимали р<0,05. Критерий χ2 Пирсона использовался как непараметрический метод оценки значимости различий относительных показателей. В качестве границы статистической значимости принимали р<0,05. Определялся относительный риск (ОР). При ОР>1 имеется прямая связь между фактором и исходом. Оценивались показатели 95 %-го доверительного интервала (ДИ) с определением верхней и нижней границы. Если значения границ находились по одну сторону от 1, то связь между фактором и исходом являлась статистически значимой p<0,05. Определялись: число больных, которых необходимо лечить (NNT), чувствительность (Se) и специфичность (Sp).

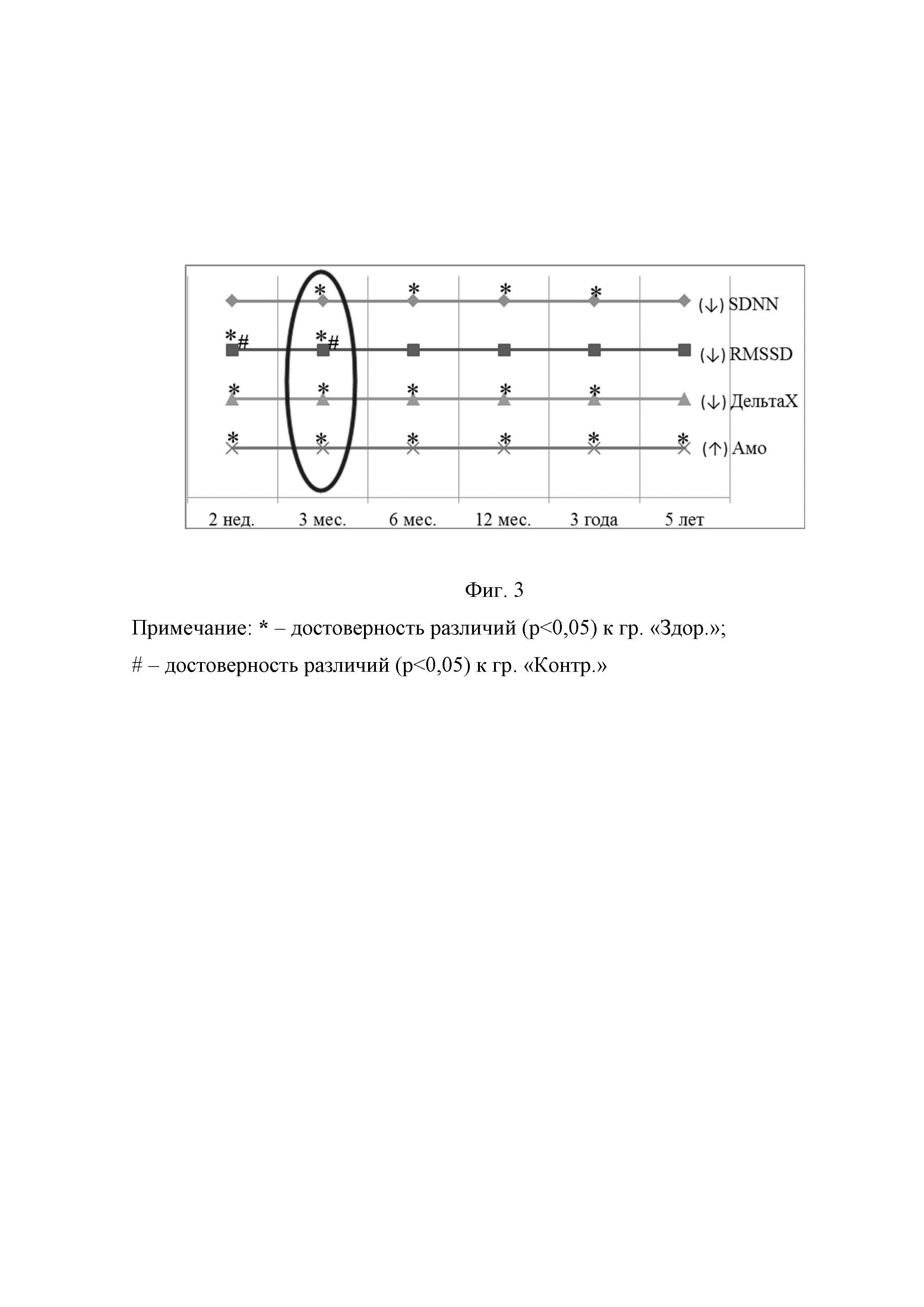

Результаты исследования представлены на табл. 1. Причиной выбывания из исследования большей части больных (n=176; 51,7 %) были участившиеся пароксизмы ФП. При этом у 32,9 % (n=112) проведена замена ААП, а у 18,8 % (n=64) затянувшийся пароксизм ФП трансформировался в постоянную форму ФП (табл. 2). Через 5 лет 14,1 % (n=48) больных продолжали получать исходную ААТ (таким образом, к концу 5 г. исследования сформировалась группа оставшихся больных на исходной ААТ) (фиг.1).

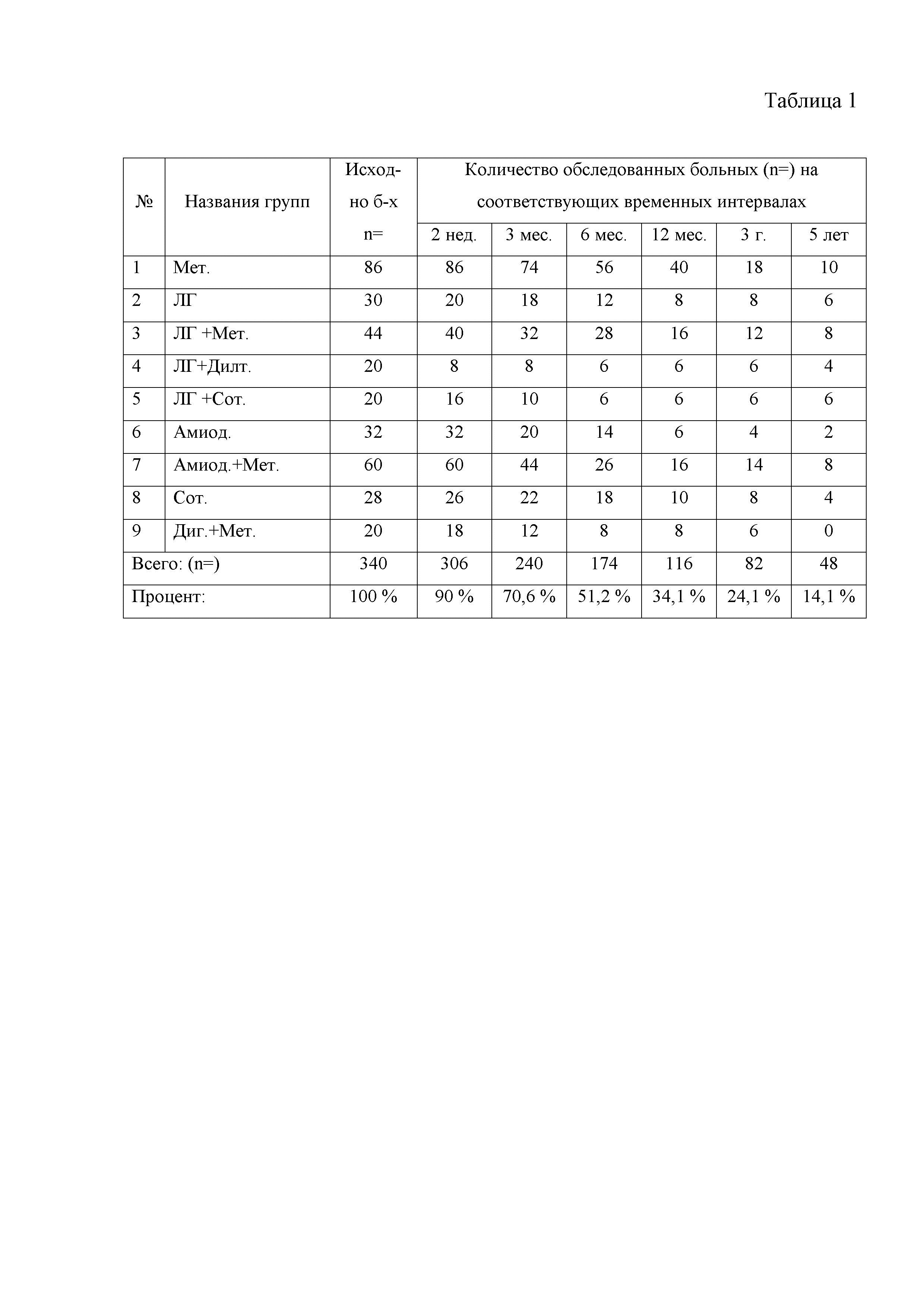

По причине развития пароксизмальной формы ФП, преобладающее большинство, 9,1 % (n=16) было на этапе 3 мес. На первом этапе контроля (2 нед.) не было зафиксировано случаев выбывания больных по причине развития пароксизмальной формы ФП. По результатам ретроспективного анализа были получены следующие результаты. На этапе 6 мес. выбыло максимальное количество больных, 31,8 % (n=56), причем преобладающую часть, 21,6 % (n=38) составили больные, выбывшие из исследования по причине замены ААП (фиг. 2).

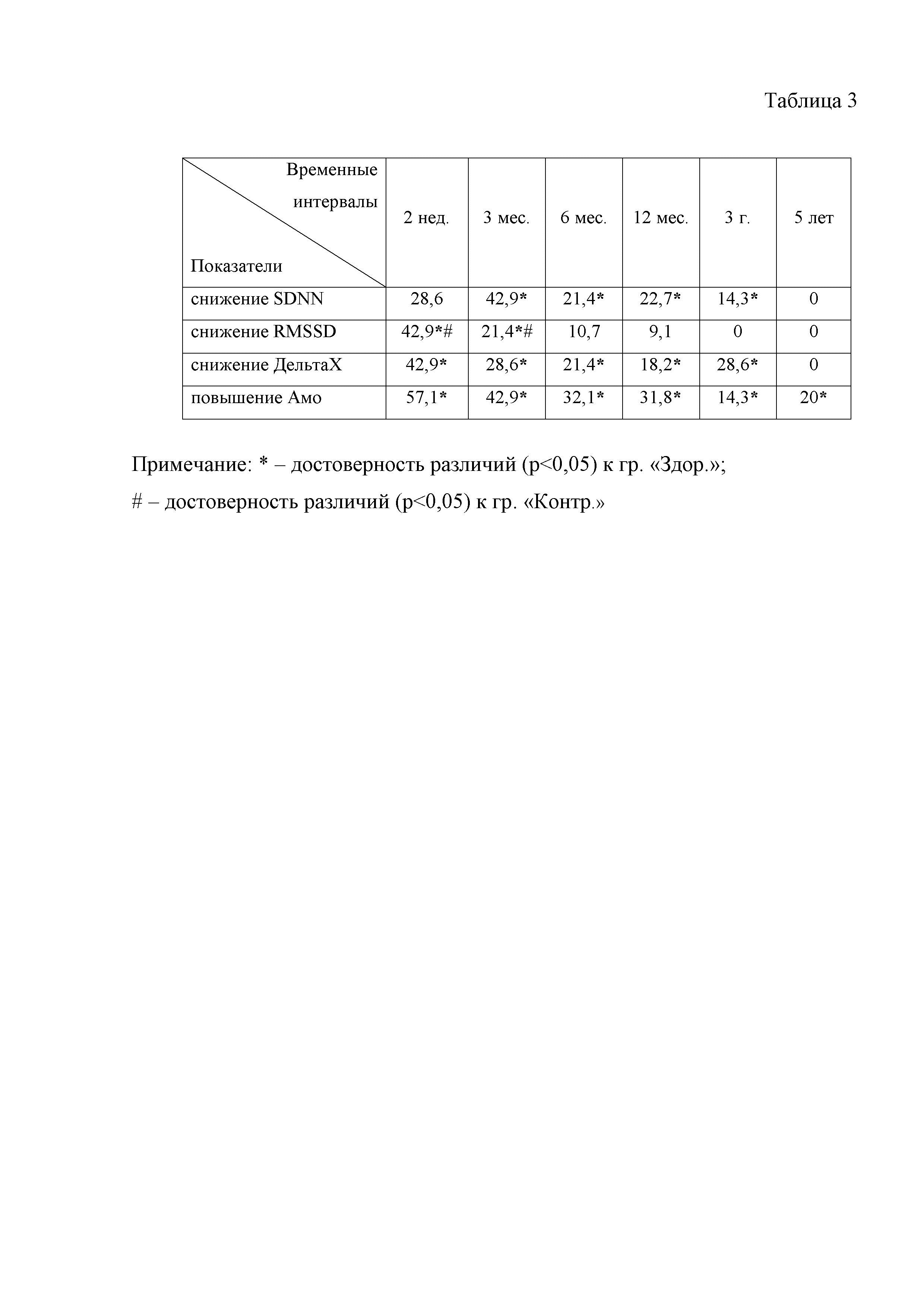

Учитывая, что регистрация ЭКГ с целью оценки ВСР у обследованных больных проводилась исходно, то в зависимости от этапов выбывания больных были проанализированы следующие показатели ВСР: SDNN, Rmssd, Дельта Х, Амо. Оценка данных показателей проводилась по отношению к группам «Здор.» и «Контр.». В табл. 3 представлено количество больных (в %) на соответствующих контрольных точках.

У больных, выбывших через 2 нед. от начала исследования наблюдалось уменьшение: Rmssd у 42,9 % больных (p<0,05) по сравнению с группами «Здор.» и «Контр.»; Дельта Х у 42,9 % больных (p<0,05) по сравнению с группами «Здор.», «Контр.», что характеризует снижение парасимпатических влияний на сердце (ПСВС), а так же увеличение Амо у 57,1 % (p<0,05) по сравнению с группой «Здор.», что указывает на преобладание симпатических влияний на сердце (СВС).

При ретроспективном анализе группы оставшихся с группой больных, выбывших через 2 нед., наблюдалась прямая связь между сниженнием Rmssd, Дельта Х и возникновением пароксизма ФП. Относительный риск (ОР) развития ФП в 3,9 раза превосходил сохранение синусового ритма (СР) у больных с пароксизмальной формой ФП на профилактической ААТ с 95 % ДИ от 1,234 до 12,330. Число больных, которых необходимо лечить (NNT), составило 2,241; чувствительность (Se) – 0,429; специфичность (Sp) – 0,917.

Снижение SDNN у 42,9 % больных (p<0,05) по сравнению с группой «Здор.», исходно регистрировалось у больных, выбывших через 3 мес, характеризует уменьшение ВСР. Снижение показателей: Rmssd у 21,4 % больных (p<0,05) по сравнению с группами «Здор.», «Контр.» и Дельта Х у 28,6 % больных (p<0,05) по сравнению с группой «Здор.», характеризует ослабление ПСВС. О преобладании симпатикотонии свидетельствует увеличение Амо у 42,9 % больных (p<0,05) по сравнению с гр. «Здор.».

При сравнении группой оставшихся с группой больных, выбывших через 3 мес., наблюдалась прямая связь между возникновением пароксизма ФП и снижением: SDNN, где ОР развития ФП в 1,9 раза превосходил сохранение СР с 95 % ДИ от 1,087 до 3,330; NNT – 2,899; Se – 0,381; Sp – 0,857; Дельта Х, где ОР развития ФП в 2 раза превосходил сохранение СР с 95 % ДИ от 1,168 до 3,426; NNT – 2,571; Se – 0,333; Sp – 0,917; Rmssd, где ОР развития ФП в 1,9 раза превосходил сохранение СР с 95 % ДИ от 1,058 до 3,235; NNT – 2,902; Se – 0,286; Sp – 0,917; и повышением Амо, с ОР развития ФП в 1,8 раза превосходящим сохранение СР с 95 % ДИ от 1,007 до 3,283; NNT – 3,333; Se – 0,476; Sp – 0,792.

У больных, выбывших через 6 мес., 12 мес. и 3 г., по сравнению с группой «Здор.» (p<0,05), исходно наблюдалось снижение ВСР, о чем свидетельствовало уменьшение SDNN у 21,4 %, 22,7 %, 14,3 % больных соответственно; ослабление ПСВС за счет снижения Дельта Х у 21,4 %, 18,2 %, 28,6 % больных соответственно; преобладание СВС на что указывало увеличение Амо у 32,1 %, 31,8 %, 14,3 % больных соответственно.

При сравнении группой оставшихся с группой больных, выбывших через 6 мес., 12 мес. и 3 г. наблюдалась прямая связь между возникновением пароксизма ФП и снижением Дельта Х, соответственно: через 6 мес., где ОР развития ФП в 1,4 раза превосходил сохранение СР с 95 % ДИ от 1,053 до 1,852; NNT – 4,065; Se – 0,265; Sp – 0,917; через 12 мес., где ОР развития ФП в 1,3 раза превосходил сохранение СР с 95 % ДИ от 1,020 до 1,555; NNT – 5,429; Se – 0,239; Sp – 0,917; через 3 г., где ОР развития ФП в 1,2 раза превосходил сохранение СР с 95 % ДИ от 1,025 до 1,505; NNT – 5,670; Se – 0,244; Sp – 0,917.

У больных, выбывших из исследования через 5 лет, исходно регистрировалась только симпатикотония. У 20 % этих пациентов выявлено увеличение Амо (p<0,05) по сравнению с группой «Здор.». В ходе исследования установлено, что некоторые показатели ВСР, зарегистрированные исходно, наблюдаются у больных, выбывших по причине развития ФП в соответствующий временной интервал (фиг. 3).

Показатели: SDNN, Rmssd, Дельта Х, Амо, зарегистрированные в группе оставшихся, не отличались от соответствующих показателей в сравнении с группами «Здор.» и «Контр.». Однако у больных, выбывших на этапе 2 нед., отмечалось снижение ПСВС за счет уменьшения Rmssd и Дельта Х у 42,9 % больных (p<0,05) по сравнению с группой оставшихся. У больных, выбывших из исследования через 3 мес., по сравнению с группой оставшихся, наблюдалось снижение ВСР, о чем свидетельствовало уменьшение SDNN у 42,9 % больных (p<0,05), а так же ослабление ПСВС за счет уменьшения Дельта Х у 28,6 % больных (p<0,05)

Представленное исследование показывает значимость оценки некоторых показателей ВСР для прогнозирования эффективности ААТ. На этапе 2 нед. не было выявлено снижения SDNN. Снижение показателя SDNN было зарегистрировано у больных, выбывших на этапах: 3 мес., 6 мес., 12 мес. и 3 г. (фиг. 3). Кроме этого, в ходе исследования получено, что на этапе 2 нед. отсутствовали больные, выбывшие по причине возникновения пароксизма ФП. Соответственно, можно сделать вывод о том, что если исходно регистрируется снижение показателя SDNN, можно прогнозировать высокий риск перехода пароксизма ФП в постоянную форму ФП.

Наибольшей информативностью в отношении развития пароксизма ФП обладали показатели, характеризующие парасимпатические влияния на сердце. Если исходно выявлялось снижение Дельта Х и Rmssd, то в ближайшие 2 нед. пароксизм ФП возникал у 7,9 % больных, а на 3-м мес. – у 15,9 % (суммарно за 3 мес. – 23,8 %) больных. Показатель Rmssd информативен в определении прогноза в течение первых 3-х мес. от момента исследования, в отличие от Дельта Х, снижение которого при первоначальном исследовании определяло неблагоприятный прогноз возможности развития ФП на протяжении 3 лет. По данным исследований у больных, у которых наблюдалось снижение Дельта Х и не имелось достоверных изменений показателя Rmssd, пароксизм ФП в 100 % случаев заканчивался восстановлением СР с последующей заменой ААТ, перехода в постоянную форму ФП у данных больных зафиксировано не было.

Из показателей, характеризующих СВС, наиболее информативным оказалась Амо. Регистрация повышенной Амо при первоначальном исследовании указывало на риск возникновения у больных ФП на протяжении 5 лет, причем преимущественно с переходом в пароксизмальную форму ФП. У всех больных, выбывших по причине установления пароксизмальной формы ФП, достоверно отличались только отрицательные (в прогностическом плане) значения Амо. У больных, выбывших из исследования по причине замены ААП достоверно не выделялся ни один показатель, следовательно, изолированное снижение Амо не имеет прогностического значения.

Оценка ВСР важна на этапе подбора ААТ. Если у больных выявляется снижение ПСВС, на что указывает уменьшение Дельта Х и Rmssd, особенно в сочетании с низким SDNN, отражающим общую вариабельность, то возможность сохранения СР в течение полугода составляет 51,2 %.

Согласно проведенному ретроспективному анализу исходных показателей ВСР (SDNN, Rmssd, Дельта Х, Амо), установлено, что:

– снижение общего показателя ВСР – SDNN в 1,9 раза увеличивает риск развития ФП в течение первых 3 мес.;

– снижение ПСВС за счет уменьшения Rmssd в 3,9 раза увеличивает риск развития ФП в течение первых 2 нед., в 1,9 раза – в течение первых 3-х мес.; снижение Дельта Х в 3,9 раза увеличивает риск развития ФП в течение 2 нед., в 2 раза – в течение 3 мес., в 1,4 раза – в течение 6 мес., в 1,3 раза – в течение 12 мес., в 1,3 раза – в течение 3 лет;

– повышение СВС за счет увеличения Амо в 1,8 раза увеличивает риск развития ФП в течение первых 3-х мес.

У лиц, выбывших на контрольной точке 3 мес., показатели: SDNN, Дельта Х, Rmssd, Амо имеют наибольшее прогностическое значение в плане развития пароксизма ФП. Отсюда следует, что больные с пароксизмальной формой ФП должны проходить обследование – регистрацию показателей ВСР не менее чем 1 раз в 3 месяца, чтобы заблаговременно предупредить риск развития пароксизма ФП.

Таким образом, изучены статистические показатели ВСР: SDNN, SDSD, Mean, Mо, Pnn50 %, Дельта Х (ΔX), Rmssd, ИВР, ВПР, Aмo, ИН, ПАПР. Однако по полученным результатам, прогностическое значение имеют только четыре из этих показателей: SDNN, Rmssd, Дельта Х (ΔX), Aмo.

Способ прогнозирования риска развития пароксизма у больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий на фоне профилактической антиаритмической терапии, включающий анализ показателей вариабельности сердечного ритма при проведении ЭКГ во II отведении или суточном мониторировании по Холтеру, не реже 1 раза в 3 месяца, причем в качестве показателей вариабельности сердечного ритма используют SDNN, Rmssd, Дельта Х, Амо и при снижении SDNN и Rmssd в 1,9 раза, снижении Дельта Х в 2 раза, увеличении Амо в 1,8 раза прогнозируют риск развития фибрилляции предсердий в течение первых 3 месяцев.