Результат интеллектуальной деятельности: Способ оценки гидратации роговицы глаза

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к офтальмологии и предназначено для неинвазивной оценки гидратации роговицы глаза.

Одна из главнейших функций роговицы - поддержание ее прозрачности. Это зависит от правильной организации коллагеновых волокон, погруженных в матрикс, состоящий из протеогликанов, гликопротеинов, неорганических солей и воды. Наиболее существенное значение принадлежит протеогликанам, которые составляют до 10% сухого веса роговицы. В строме роговицы содержится 75-80% воды, что превышает ее содержание в других видах соединительной ткани. Это определяется наличием отрицательных зарядов на цепочках глюкозаминогликанов, которые притягивают положительно заряженный полюс диполя молекулы воды. Гидратация цепочек глюкозаминогликанов увеличивает их размер, увеличивает расстояние между коллагеновыми волокнами и таким образом нарушает правильность их построения, что ведет к потере прозрачности роговицы. Метаболические процессы в роговице должны обеспечивать предупреждение нарушения ее прозрачности. В нормальных условиях слезная жидкость и водянистая влага передней камеры изотоничны строме роговицы. Однако гигроскопичность глюкозаминогликанов обусловливает поступление воды в строму роговицы за счет наличия положительных зарядов вокруг глюкозаминогликанов. Метаболизм роговицы должен обеспечить удаление избыточной воды, это обеспечивается гликолитическим процессом. Энергия, полученная в результате деградации глюкозы, используется для активации насоса, который транспортирует ионы НСО3- и Na+ из стромы через эндотелий в водянистую влагу передней камеры, то есть вода извлекается эндотелиальным насосом. Таким образом, роговица в норме находится в состоянии динамического равновесия между гигроскопическим притягиванием глюкозаминогликанов и активностью насоса эндотелия. Если снижается уровень кислорода или появляются вещества, нарушающие работу метаболического насоса, то растет уровень гидратации стромы, что ведет к нарушению организационной структуры коллагена и, соответственно, снижению прозрачности роговицы. Эндотелиальные клетки специализируются на выкачивании воды из стромы в стекловидное тело и тем самым создают активный поток посредством жидкостного насоса и обеспечивают гомеостаз роговицы. С другой стороны, изменения эндотелия роговицы в виде потери клеточной популяции, уменьшения толщины клеток приводят к потере способности эндотелия регулировать стромальную гидратацию. Это может происходить при различных патологических состояниях, после оперативных вмешательств на глазу или под воздействием лекарственных средств.

В связи с вышеизложенным задача оценки гидратации роговицы глаза является актуальной в клинической офтальмологии для диагностирования степени повреждения роговицы при тех или иных патологических процессах, при прогнозировании исходов оперативных вмешательства, оценке эффективности лекарственных препаратов и т.д.

В настоящее время состояние роговицы оценивают различными способами, такими как биомикроскопическая функциональная флюоресцеиновая проба (Волков В.В., Шиляев В.Г. Способ диагностики поражений роговицы. Общая и военная офтальмология. Л., 1980, с. 63-67); флюоресцентная диагностика поражений роговицы с помощью введения в конъюнктивальную полость контрастного вещества фотосенсибилизатора октакатионного фталоцианина с проведением биомикроскопии, при возбуждении флуоресценции лазерным излучением с длиной волны 675 нм с плотностью мощности 20 мВт/см2, с получением видеофлюоресцентного изображения, проведения спектроскопии и оценкой интенсивности флюоресценции (патент RU 2355285, 21.06.2007); кератотопографическая проба (Современные лазерные технологии в диагностике и лечении повреждений органа зрения и их последствий: Материалы научно-практ. конф. - М., 1999. - с. 27); оптическое Шеймпфлюг сканирование роговицы инфракрасным излучением с оценкой денситометрического эпителиального пика и оптической плотности в слоях стромы роговицы (патент RU 2604711, 10.12.16).

В последние годы в различных областях медицины для диагностики патологических состояний биологических тканей находит применение субтерагерцевый и терагерцевый диапазоны (от 30 ГГц до 10 ТГц) неионизирующего электромагнитного излучения (Бецкий О.В., Креницкий А.П. и др. Биофизические эффекты волн терагерцевого диапазона и перспективы развития новых направлений в биомедицинской технологии: терагерцевая терапия и терагерцевая диагностика // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. - 2003. - №12. - с. 3-6; Назаров М.М., Шкуринов А.П., Кулешов Е.А., Тучин В.В. Терагерцевая импульсная спектроскопия биологических тканей // Квантовая электроника - 2008; 38 (7) - с. 647-654).

В отношении воздействия терагерцевого излучения на ткань роговицы имеются немногочисленные сообщения (Benett D.B. et all. Terahertz sensing in corneal tissues// Journal of Biomedical Optics. - 2011; 16(05), 057003; Заболотний А.Г., Сахнов C.H., Парахуда C.E., Смолянская О.А., Езерская А.А., Гейко И.А. Изучение взаимодействия терагерцевого излучения с глазной поверхностью - фиброзной оболочкой глазного яблока, роговицей и склерой, в эксперименте. Вестник ОГУ №12 (148) / декабрь 2012), которые касаются изучения взаимодействия терагерцевого излучения с глазной поверхностью.

В связи с этим в настоящее время большой интерес представляет исследование возможностей применения терагерцевого излучения при диагностике и лечении офтальмопатологии переднего отрезка глаза, в частности роговицы.

Ближайшим аналогом предлагаемого способа является способ оценки гидратации роговицы с помощью терагерцевого излучения (Селиверстов С.В. Энергетическое разрешение интегрированного с антенной терагерцевого NbN микроболометра на горячих электронах. Дисс. к.ф-м.н., Москва, 2016, стр. 78-81). Автор отметил, что при использовании в качестве источника излучения лавинно-пролетного диода, работающего на частоте 95 ГГц, и детектора на основе диода с барьером Шоттки, уменьшение процентного содержания воды в роговице приводит к уверенно регистрируемому уменьшению отраженного излучения. Однако чувствительность предлагаемого подхода позволяет регистрировать изменение процентного содержания воды в роговице на 1%, что может быть недостаточно для диагностики изменений содержания воды в роговице на ранней стадии течения заболеваний глаза.

Задачей предлагаемого способа является усовершенствование способа определения гидратации роговицы и оценки состояния слезной пленки с помощью терагерцевого излучения.

Техническим результатом предлагаемого способа является повышение точности определения изменений содержания воды в роговице с возможностью более ранней диагностики патологических изменений роговицы при различных заболеваниях с учетом толщины слезной пленки.

Технический результат достигается за счет оценки гидратации роговицы по величине коэффициента отражения, определяемого по амплитуде отраженного терагерцевого излучения с помощью датчика гетеродинного детектирования с гетеродинами на основе оптической генерации терагерцевого сигнала при использовании излучения терагерцевого диапазона, получаемого с помощью оптического фотосмешения двух излучений от полупроводниковых лазерных источников ближнего инфракрасного диапазона с фазовой синхронизацией.

В микроволновом и субтерагерцевом диапазоне максимум поглощения воды примерно соответствует частоте 20 ГГц (длина волны 15 мм), поэтому максимальная спектральная чувствительность отраженного излучения к концентрации воды в биологической ткани также достигается вблизи этого значения. При использовании в качестве диагностического электромагнитного излучения с длинами волн миллиметрового диапазона необходимо принимать во внимание, что размер пятна фокусировки излучения, ограниченный дифракционным пределом, определяет локальность области диагностики и анализа. Диаметр роговицы глаза человека является почти абсолютной константой и составляет 10±0,56 мм, поэтому использование для определения гидратации роговицы в качестве зондирующего излучения с частотами ниже 30 ГГц (соответствующая длина волны 10 мм) будет неприменимо из-за неизбежного вклада в полезный сигнал отраженных компонент от других структур глаза.

Преимуществом предлагаемого нами способа является точная настройка частоты зондирующего терагерцевого излучения с помощью подбора разности длин волн излучений полупроводниковых лазерных источников, используемых для оптического фотосмешения. При заданной длине волны генерации одного из лазерных источников длина волны другого используемого в оптическом фотосмешении лазера подбирается таким образом, чтобы, с одной стороны, их разность была как можно ближе к значению, при котором достигается максимум спектральной чувствительности (20 ГГц), а с другой стороны, чтобы диаметр пятна сфокусированного на исследуемой роговице излучения результирующей субтерагерцевой частоты не превышал ее размера. Таким подбором достигается максимальная спектральная чувствительность при сохранении локальности области анализа. Воздействие на всю поверхность роговицы, не выходя за границы лимба, позволяет не смешивать сигналы от разнородных тканей и тем самым также повышать точность исследования. Кроме того, для дополнительного повышения точности желательно воздействие проводить сразу после моргания, поскольку в это время толщина слезной пленки максимальна.

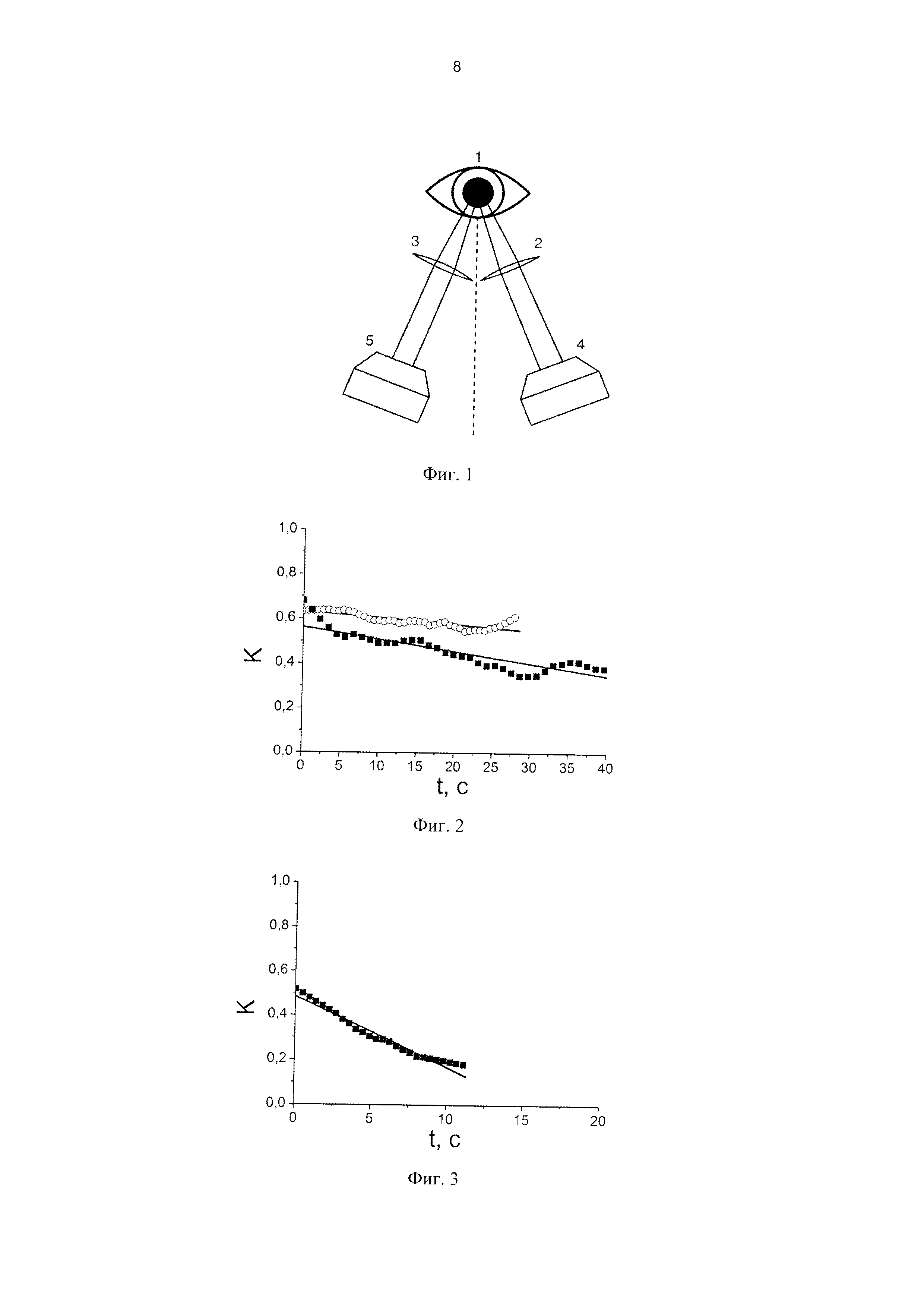

Схема осуществления способа представлена на Фиг. 1, где 1 - глаз пациента, 2 - коллимирующая система детектора, 3 - фокусирующая система источника, 4 - детектор, 5 - источник.

Способ осуществляют следующим образом.

Пациент располагается так, чтобы исследуемая роговица находилась в фокальной плоскости источника зондирующего излучения. На всю поверхность роговицы, не выходя за пределы лимба, воздействуют излучением с частотой, выбранной из диапазона 30-90 ГГц, на основе подбора разности длин волн излучений фазово-синхронизованных полупроводниковых лазерных источников ближнего инфракрасного диапазона, используемых для оптического фотосмешения. Определяют величину коэффициента отражения по амплитуде отраженного излучения с помощью датчика гетеродинного детектирования с гетеродинами на основе оптической генерации субтерагерцевого сигнала. Оценивают гидратацию роговицы по величине коэффициента отражения. Воздействие электромагнитным излучением проводят предпочтительно непосредственно после моргания.

Тестовые испытания с помощью предложенного способа были проведены на кадаверных роговицах и глазах с использованием излучения на различных частотах в диапазоне от 30 ГГц до 1 ТГц. В испытаниях измеряли коэффициент отражения роговицы и одновременно вес образца с помощью высокоточных весов. Это позволило сопоставить значение коэффициента отражения на разных частотах воздействующего излучения с уровнем гидратации образца и выбрать диапазон частоты излучения, который составил от 30 до 90 ГГц. Результаты показали, что чувствительность метода увеличивается при уменьшении частоты зондирующего излучения.

Кроме того, тестовые испытания предлагаемого способа, проведенные на глазах 5 пациентов мужского пола в возрасте от 22 до 45 лет, носящих очки или не пользующихся ими, а также проведенные в разное время суток, показали высокую чувствительность способа и вариативность подхода.

Пример 1. Пациент - мужчина 45 лет.

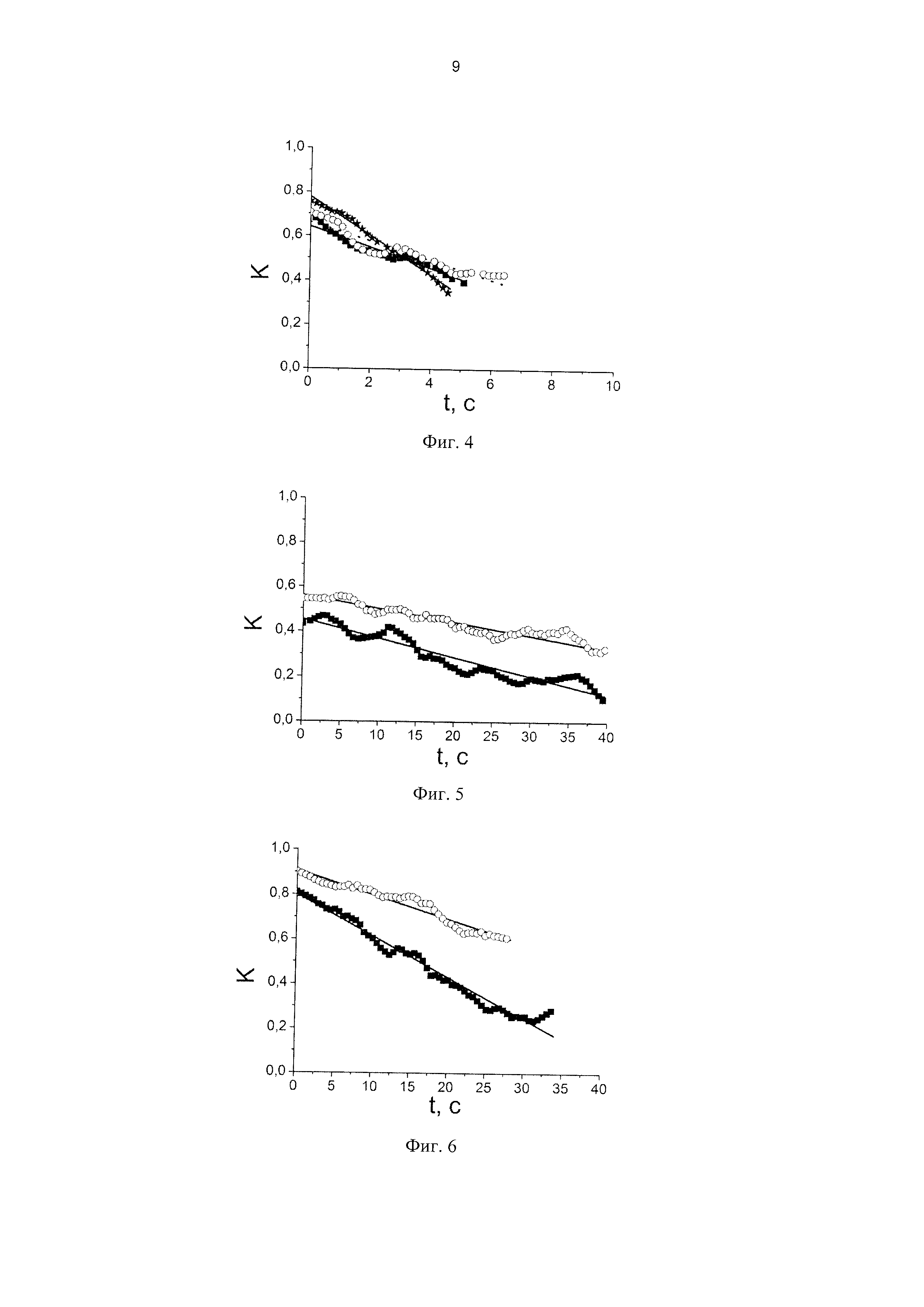

Приведено две серии измерений коффициента отражения К в зависимости от времени t, прошедшего с момента моргания. Первая серия - в 12:00 (верхняя линия на графике), вторая - в 12:30 (нижняя линия на графике). Точки на графике - экспериментальные данные, линии - их линейная аппроксимация (Фиг. 2). На Фиг. 3 приведена серия измерений коэффициента отражения K в зависимости от времени t, прошедшего с момента моргания в 19:00. Точки - экспериментальные данные, линия - их линейная аппроксимация.

Пример 2. Пациент - мужчина 22 года, пользуется очками. Проведено 3 серии измерений коффициента отражения K в зависимости от времени t, прошедшего с момента моргания. Время начала первой серии измерений - 13:00, последующие - через 30 минут каждая. Точки - экспериментальные данные, линии - их линейная аппроксимация (Фиг. 4).

Пример 3. Пациент - мужчина 26 лет, очками не пользуется. Приведено две серии измерений коффициента отражения K в зависимости от времени t, прошедшего с момента моргания. Время начала измерений - 15:00 (верхняя линия на графике) и 15:30 (нижняя линия на графике). Точки - экспериментальные данные, линии - их линейная аппроксимация (Фиг. 5).

Пример 4. Пациент - мужчина 26 лет, очками также не пользуется. Приведено две серии измерений коффициента отражения K в зависимости от времени t, прошедшего с момента моргания. Время начала измерений - 16:00 (верхняя линия на графике) и 16:30 (нижняя линия на графике). Точки - экспериментальные данные, линии - их линейная аппроксимация (Фиг. 6).

Анализ полученных данных свидетельствует, что в момент открытия глаза (t=0) амплитуда отраженного сигнала и, соответственно, коэффициент отражения роговицы максимальны. С течением времени, которое в зависимости от состояния глаза пациента составляет от 5 до 40 секунд (см. графики из приведенных выше примеров), происходит высыхание пленки слезной пленки, ее утоньчение и разрыв, что приводит к заметному уменьшению амплитуды отраженного терагерцевого сигнала. Соответствующее изменение коэффициента отражения, определяющего процентное содержание воды в роговице и рассчитанного по отношению амплитуды отраженного излучения к амплитуде падающего на роговицу, может быть аппроксимировано линейной зависимостью.

Полученные результаты по оценке степени гидратации роговицы подтверждают данные об уменьшении гидратации роговицы с возрастом (пример с измерениями 45-летнего и 26-летнего) и изменения в течение суток в сторону уменьшения, что можно объяснить уменьшением объема слезопродукции и, соответственно, истончением слезной пленки.

Применение предлагаемого способа определения гидратации роговицы в дальнейшем можно использовать с различными целями, в частности, для диагностирования степени повреждения роговицы при тех или иных патологических процессах, при прогнозировании исходов оперативных вмешательств, оценке эффективности лекарственных препаратов.