Результат интеллектуальной деятельности: ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННАЯ СИСТЕМА СДВ, ДВ И СВ ДИАПАЗОНОВ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к области электротехники и радиотехники, а именно к технике связи сверхдлинноволнового (СДВ), длинноволнового (ДВ) и средневолнового (СВ) диапазонов и охватывает частоты СДВ диапазона от ƒ=3 кГц до ƒ=30 кГц с длиной волны от λ=100 км до ƒ=10 км; ДВ - от ƒ=30 кГц до ƒ=300 кГц с длиной волны от λ=10 км до λ=1 км; СВ - от ƒ=300 кГц до ƒ=3000 кГц с длиной волны от λ=1 км до λ=100 м и может быть использовано для связи с погруженными и удаленными подводными объектами, а также для пеленгации излучения для самолетов, кораблей и судов. Радиоволны этого диапазона распространяются между двумя концентрическими, сферическими поверхностями - Земля и ионосфера (слой D с высотой 60 км - днем и слой Е с высотой 90 км - ночью), как в сферическом волноводе. Распространение происходит в форме волн, связанных с земной поверхностью так, что силовые линии электрического поля электромагнитной волны опираются на земную поверхность. В связи с чем, поляризация излучаемого поля - вертикальная, т.к. горизонтальная поляризация поля вблизи проводящей поверхности Земли почти равна нулю. Поэтому антенна для диапазонов СДВ, ДВ и СВ должна быть вертикальная или такая, которая создает вертикальную составляющую излучаемого поля.

Чтобы возбудить волновод «Земля - ионосфера» необходимым условием для передающей антенны является создание вертикального электрического вектора. Антенны, как известно, работают в режиме собственной длины волны, т.е. длина антенны  Для данных диапазонов используются антенны типа Г- и Т- образные, а также зонтичные высотой для СВ диапазона не менее 100 м, а для СДВ не менее 300 м. Исходя из реальных размеров антенн, отношение длины антенны к длине волны составляют сотые и тысячные единицы

Для данных диапазонов используются антенны типа Г- и Т- образные, а также зонтичные высотой для СВ диапазона не менее 100 м, а для СДВ не менее 300 м. Исходя из реальных размеров антенн, отношение длины антенны к длине волны составляют сотые и тысячные единицы  Следовательно, сопротивление излучения RΣ, определяющее мощность излучения в СДВ, ДВ и СВ диапазонах очень мало и наглядно видно из выражения

Следовательно, сопротивление излучения RΣ, определяющее мощность излучения в СДВ, ДВ и СВ диапазонах очень мало и наглядно видно из выражения  , где

, где  - действующая высота антенны, причем

- действующая высота антенны, причем  .

.

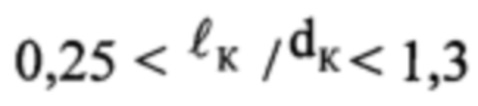

На фиг. 1 представлены две реальные СДВ радиостанции с антенными системами находящиеся в эксплуатации:

- первая представляется радиостанцией «КАТЛЕР» (США) мощностью 2000 кВт, содержит генератор, модулятор, информационный блок и две зонтичные антенны высотой 300 метров и занимает площадь 1800 м × 3500 м;

- вторая антенна радиостанции «ЕСАМИ» (США) содержит генератор, модулятор и информационный блок, антенну Г-образную из двух секций высотой 300 метров и площадью 1000 м × 1450 м.

Недостатками существующих представленных прототипов СДВ, ДВ и СВ антенных систем являются:

- очень низкий КПД антенных устройств;

- для повышения КПД используют режим перенапряжения;

- высокие массогабаритные характеристики.

Целью изобретения является снижение массогабаритных характеристик и повышение КПД антенных систем.

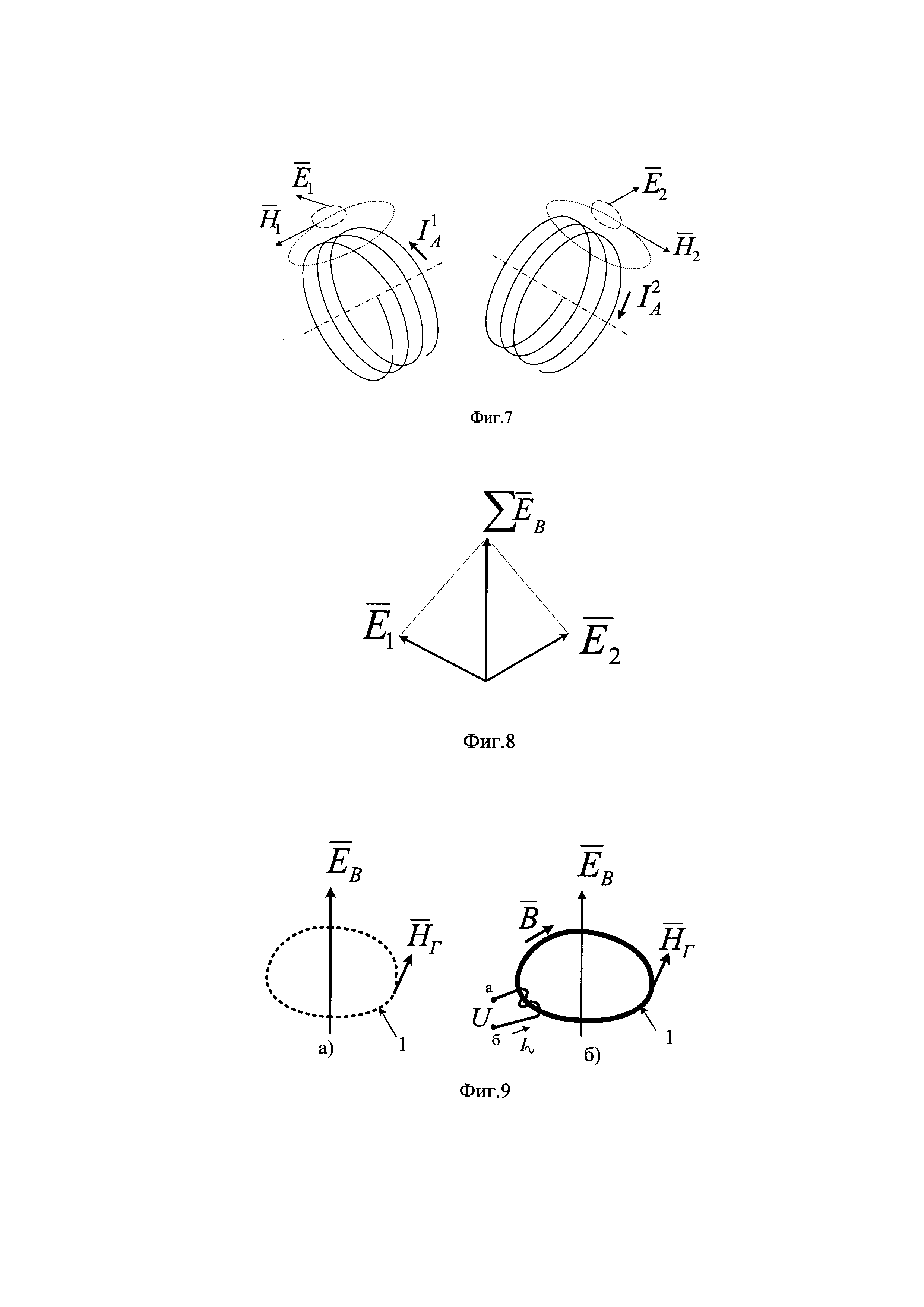

На фиг. 2 представлены широко используемые вертикальные антенны, где на фиг. 2.а приведен несимметричный вибратор 1 питаемый генератором 2, который заземлен одной клеммой на землю 3 [1, 2]. Представлена эпюра распределения тока IA вдоль  длины плеча несимметричного вибратора. Наилучшим случаем является четверть волновое распределение тока, но для этого необходимо иметь высоты антенн от 25 км в СДВ диапазоне до 250 м в СВ диапазоне. Выполнить данные условия невозможно, поэтому выполняется условие

длины плеча несимметричного вибратора. Наилучшим случаем является четверть волновое распределение тока, но для этого необходимо иметь высоты антенн от 25 км в СДВ диапазоне до 250 м в СВ диапазоне. Выполнить данные условия невозможно, поэтому выполняется условие  . Как видно, эпюра тока распределяется в виде треугольника. Для увеличения тока в эпюре вертикальной части используют горизонтальную часть в виде Г- (фиг. 2.б), Т-образной и зонтичных антенн. Действительно, наилучшая эпюра тока, имеющая практически прямоугольную форму у зонтичной антенны (фиг. 2.в) [1, 2, 3, 4].

. Как видно, эпюра тока распределяется в виде треугольника. Для увеличения тока в эпюре вертикальной части используют горизонтальную часть в виде Г- (фиг. 2.б), Т-образной и зонтичных антенн. Действительно, наилучшая эпюра тока, имеющая практически прямоугольную форму у зонтичной антенны (фиг. 2.в) [1, 2, 3, 4].

На фиг. 3 представлена вертикальная часть антенн 1 длиной  с обоснованием электрического вертикального вектора

с обоснованием электрического вертикального вектора  , который формируется горизонтальным магнитным вектором

, который формируется горизонтальным магнитным вектором  , образованным током в антенне IA, работой генератора 2.

, образованным током в антенне IA, работой генератора 2.

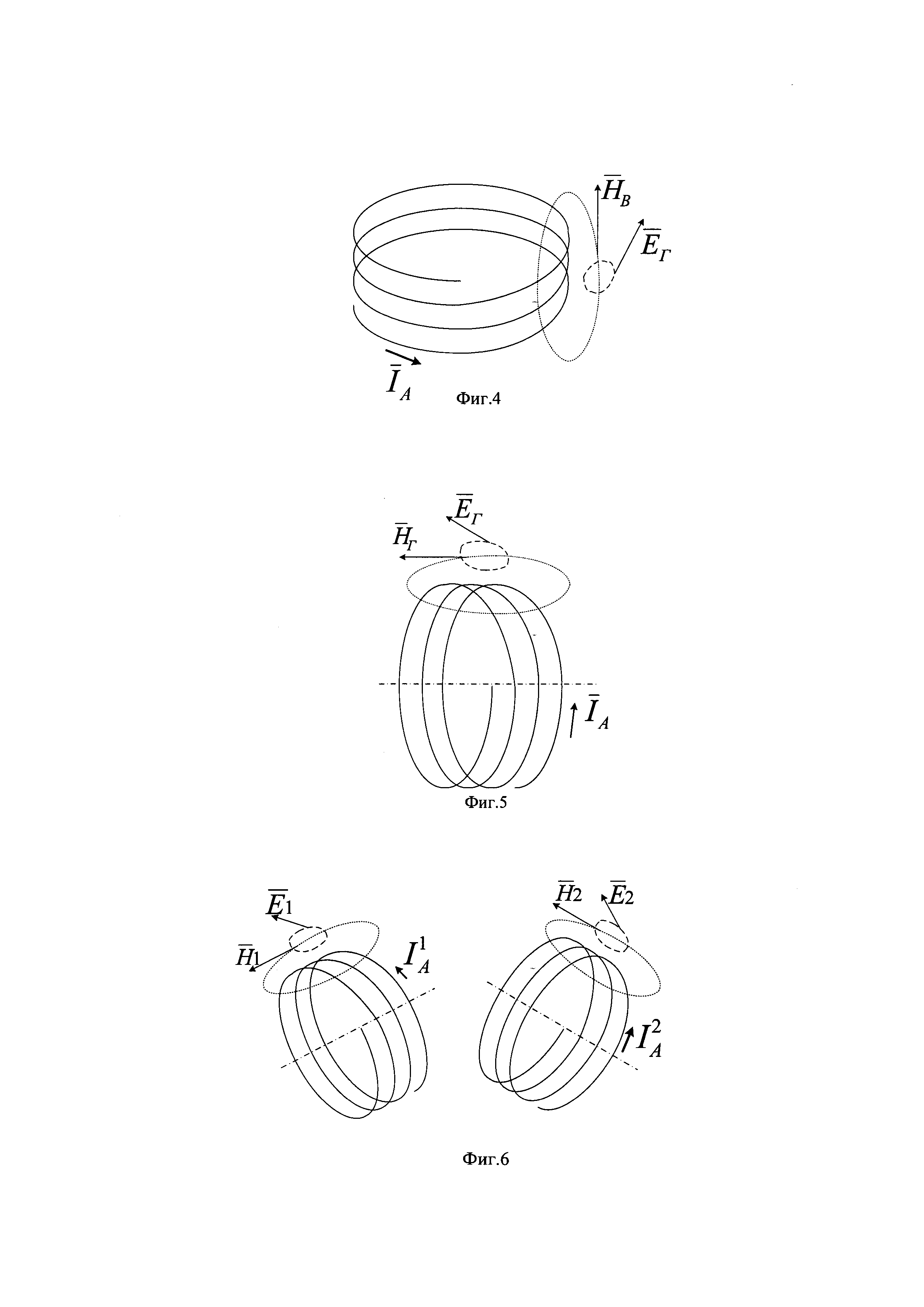

На фиг. 4 представлена горизонтально расположенная рамочная антенна многовитковой конструкции, которая формирует вертикальный магнитный вектор  и горизонтальный электрический вектор

и горизонтальный электрический вектор  с переменным током в рамке IA. Создать вертикальный вектор электрический для возбуждения не удается.

с переменным током в рамке IA. Создать вертикальный вектор электрический для возбуждения не удается.

На фиг. 5 представлена вертикально расположенная рамочная антенна многовитковой конструкции, которая формирует горизонтальный магнитный вектор  и горизонтальный электрический вектор

и горизонтальный электрический вектор  , переменным током в рамке IA. Создать вертикальный вектор электрический для возбуждения не удается.

, переменным током в рамке IA. Создать вертикальный вектор электрический для возбуждения не удается.

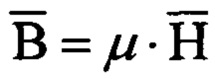

На фиг. 6 и 7 представлены две рамочные антенны, расположенные под углом 45° к поверхности земли, но с противоположным наклоном относительно друг друга, при этом векторы электрические располагаются также под углом 45° относительно поверхности земли и могут образовать путем сложения суммарный вертикальный вектор  , представленный на фиг. 8. Однако такой путь создания вертикального электрического вектора является сложным конструктивно и имеет большие энергетические потери.

, представленный на фиг. 8. Однако такой путь создания вертикального электрического вектора является сложным конструктивно и имеет большие энергетические потери.

На фиг. 9 представлена модель вертикального вектора  и конструктивные особенности разработки где на варианте а) дана картина требуемого расположения векторов

и конструктивные особенности разработки где на варианте а) дана картина требуемого расположения векторов  и

и  в пространстве для возбуждения сферического волновода Земля - ионосфера, а на варианте б) даны конструктивные особенности решения требуемого расположения векторов

в пространстве для возбуждения сферического волновода Земля - ионосфера, а на варианте б) даны конструктивные особенности решения требуемого расположения векторов  и

и  в пространстве; причем на б) представлен магнитопровод 1 в котором, действует магнитный поток

в пространстве; причем на б) представлен магнитопровод 1 в котором, действует магнитный поток  , последний возбуждается переменным током I в витках провода охватывающего магнитопровод 1; расположенный горизонтально магнитопровод 1 возбуждает в пространстве вертикальный электрический вектор

, последний возбуждается переменным током I в витках провода охватывающего магнитопровод 1; расположенный горизонтально магнитопровод 1 возбуждает в пространстве вертикальный электрический вектор  .

.

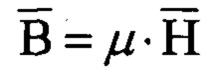

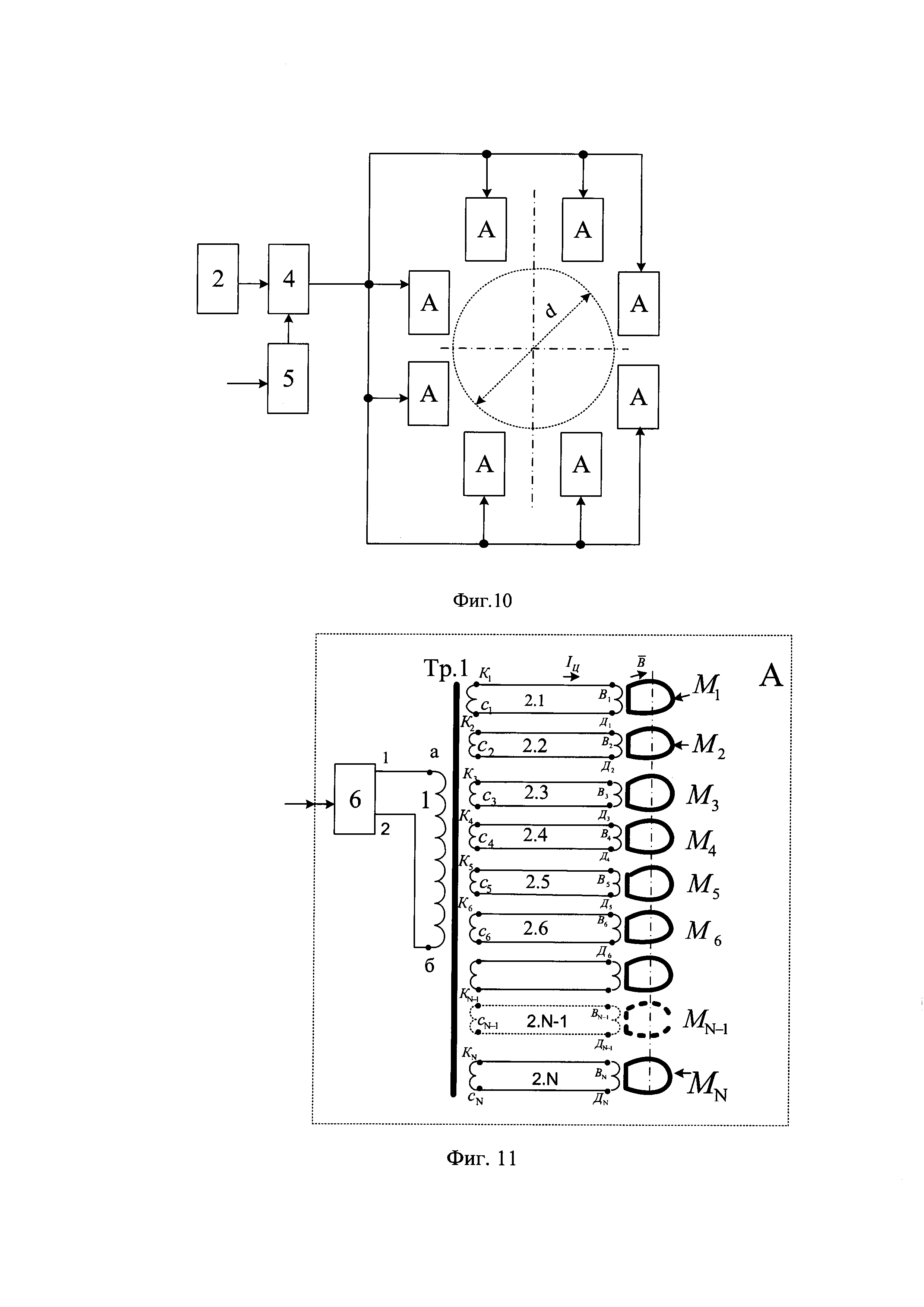

На фиг. 10 представлена передающая антенна система СДВ, ДВ и СВ диапазонов, содержащая восемь формирователей вертикальной составляющей электрического поля А, 2 - генератор СДВ, ДВ и СВ частот, 4 - модулятор, 5 - информационный блок, при этом выход генератора СДВ, ДВ и СВ частот 2 соединен через первый вход модулятора 4 с входами восьми формирователей вертикальной составляющей электрического поля А, выход информационного блока 5 соединен со вторым входом модулятора 4; восемь формирователей вертикальной составляющей электрического поля А образуют синфазную систему излучателей и размещены в пределах радиуса с диаметром d=100 метров

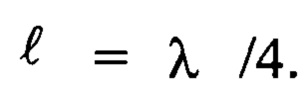

На фиг. 11 представлен формирователь вертикальной составляющей электрического поля А содержащий: 6 - усилитель мощности, Тр.1 - трансформатор с одной первичной обмоткой 1 и N идентичных вторичных обмоток: начиная с первой вторичной обмотки 2.1 до N - 2.N; N магнипроводов: начиная с первого магнитопровода M1 по N магнитопровод - MN; при этом вход формирователя вертикальной составляющей электрического поля А соединен с входом усилителя мощности 6; первый выход усилителя мощности 6 соединен с клеммой «а» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1, а второй выход усилителя мощности 6 соединен с клеммой «б» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1; первая вторичная обмотка 2.1 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к1» соединена с клеммой «в1» обмотки возбуждения магнитного потока  в первом магнитопроводе M1, а клемма «c1» первой вторичной обмотки 2.1 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д1» обмотки возбуждения магнитного потока

в первом магнитопроводе M1, а клемма «c1» первой вторичной обмотки 2.1 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д1» обмотки возбуждения магнитного потока  в первом магнитопроводе M1; вторая вторичная обмотка 2.2 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к2» соединена с клеммой «в2» обмотки возбуждения магнитного потока

в первом магнитопроводе M1; вторая вторичная обмотка 2.2 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к2» соединена с клеммой «в2» обмотки возбуждения магнитного потока  во втором магнитопроводе M2, а клемма «с2» второй вторичной обмотки 2.2 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д2» обмотки возбуждения магнитного потока

во втором магнитопроводе M2, а клемма «с2» второй вторичной обмотки 2.2 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д2» обмотки возбуждения магнитного потока  во втором магнитопроводе M2; третья вторичная обмотка 2.3 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к3» соединена с клеммой «в3» обмотки возбуждения магнитного потока

во втором магнитопроводе M2; третья вторичная обмотка 2.3 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к3» соединена с клеммой «в3» обмотки возбуждения магнитного потока  в третьем магнитопроводе M3, а клемма «c3» третьей вторичной обмотки 2.3 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д3» обмотки возбуждения магнитного потока

в третьем магнитопроводе M3, а клемма «c3» третьей вторичной обмотки 2.3 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д3» обмотки возбуждения магнитного потока  в третьем магнитопроводе M3; четвертая вторичная обмотка 2.4 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к4» соединена с клеммой «в4» обмотки возбуждения магнитного потока

в третьем магнитопроводе M3; четвертая вторичная обмотка 2.4 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к4» соединена с клеммой «в4» обмотки возбуждения магнитного потока  в четвертом магнитопроводе M4, а клемма «с4» четвертой вторичной обмотки 2.4 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д4» обмотки возбуждения магнитного потока

в четвертом магнитопроводе M4, а клемма «с4» четвертой вторичной обмотки 2.4 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д4» обмотки возбуждения магнитного потока  в четвертом магнитопроводе M4; пятая вторичная обмотка 2.5 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к5» соединена с клеммой «в5» обмотки возбуждения магнитного потока

в четвертом магнитопроводе M4; пятая вторичная обмотка 2.5 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к5» соединена с клеммой «в5» обмотки возбуждения магнитного потока  в пятом магнитопроводе M5, а клемма «с5» пятой вторичной обмотки 2.5 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д5» обмотки возбуждения магнитного потока

в пятом магнитопроводе M5, а клемма «с5» пятой вторичной обмотки 2.5 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д5» обмотки возбуждения магнитного потока  в пятом магнитопроводе M5; шестая вторичная обмотка 2.6 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к6» соединена с клеммой «в6» обмотки возбуждения магнитного потока

в пятом магнитопроводе M5; шестая вторичная обмотка 2.6 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к6» соединена с клеммой «в6» обмотки возбуждения магнитного потока  в шестом магнитопроводе M6, а клемма «c6» шестой вторичной обмотки 2.6 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д6» обмотки возбуждения магнитного потока

в шестом магнитопроводе M6, а клемма «c6» шестой вторичной обмотки 2.6 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д6» обмотки возбуждения магнитного потока  в шестом магнитопроводе M6; N-1 вторичная обмотка 2.N-1 первого трансформатора Тр.1 клеммой «кN-1» соединена с клеммой «вN-1» обмотки возбуждения магнитного потока

в шестом магнитопроводе M6; N-1 вторичная обмотка 2.N-1 первого трансформатора Тр.1 клеммой «кN-1» соединена с клеммой «вN-1» обмотки возбуждения магнитного потока  в N-1 магнитопроводе MN-1, а клемма «cN-1» N-1 вторичной обмотки 2.N-1 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «дN-1» обмотки возбуждения магнитного потока

в N-1 магнитопроводе MN-1, а клемма «cN-1» N-1 вторичной обмотки 2.N-1 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «дN-1» обмотки возбуждения магнитного потока  в N-1 магнитопроводе MN-1; N вторичная обмотка 2.N первого трансформатора Тр.1 клеммой «кN» соединена с клеммой «вN» обмотки возбуждения магнитного потока

в N-1 магнитопроводе MN-1; N вторичная обмотка 2.N первого трансформатора Тр.1 клеммой «кN» соединена с клеммой «вN» обмотки возбуждения магнитного потока  в N магнитопроводе MN, а клемма «cN» N вторичной обмотки 2.N первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «дN» обмотки возбуждения магнитного потока

в N магнитопроводе MN, а клемма «cN» N вторичной обмотки 2.N первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «дN» обмотки возбуждения магнитного потока  в N магнитопроводе MN.

в N магнитопроводе MN.

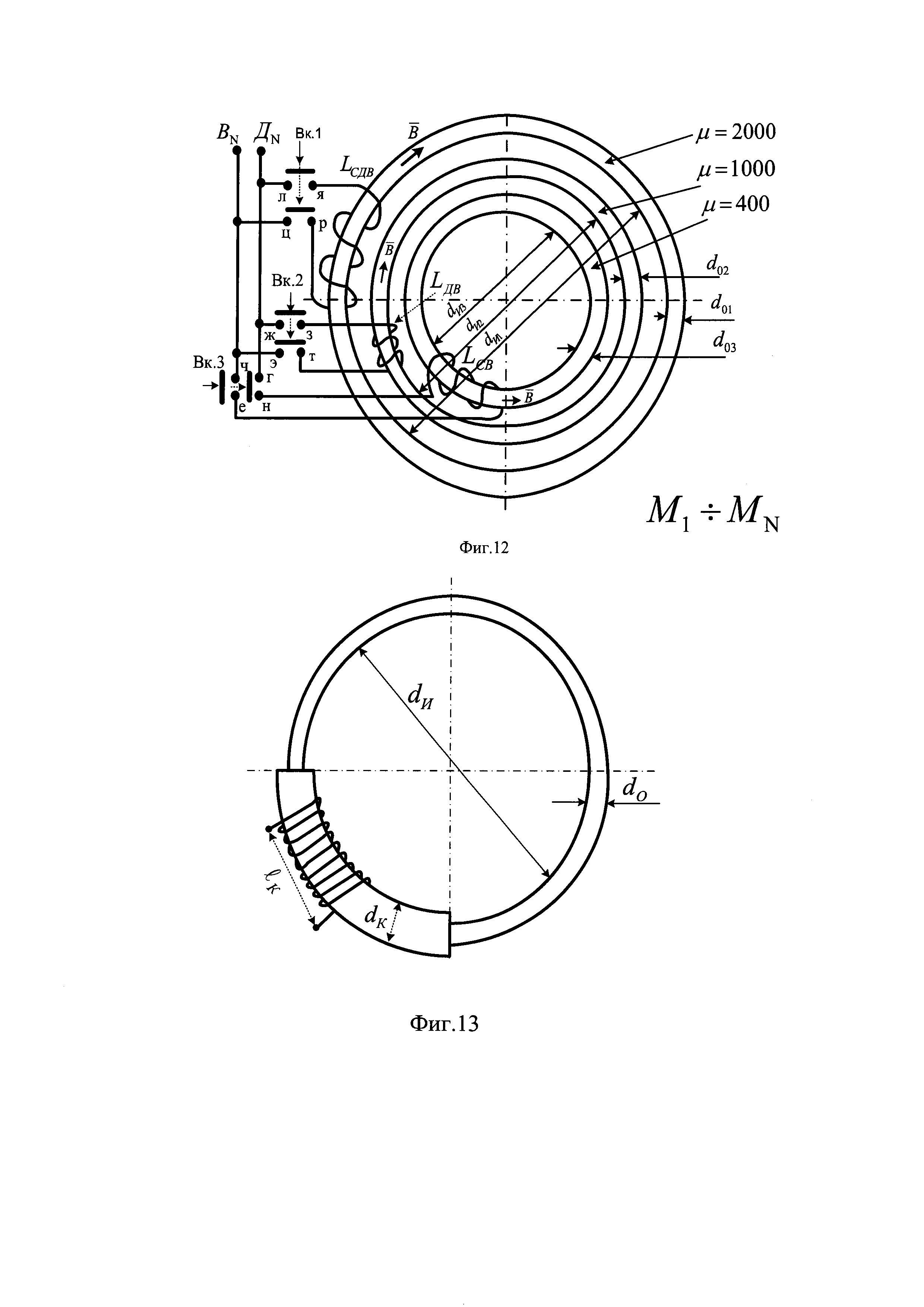

На фиг. 12 представлен магнитопровод любой от первого M1 до N магнитопровода MN, содержащий три ферритовых кольца, лежащие в одной плоскости параллельной поверхности земли: первое ферритовое кольцо диаметром dИ1=3 метра, магнитной проницаемостью μ=20000 и сечением d01=0,2 метра; второе ферритовое кольцо диаметром dИ2=2,5 метра магнитной проницаемостью μ=1000 и сечением d02=0,2 метра; третье ферритовое кольцо диаметром dИ3=2 метра, магнитной проницаемостью μ=400 и сечением d03=0,2 метра; Вк.1, Вк.2 и Вк.3 - три двухконтактных включателя; LСДВ, LДВ и LСВ - три индуктивности возбуждения магнитного потока  в трех ферритовых кольцах; при этом каждый магнитопровод из MN входной клеммой «дN» соединен параллельно с клеммой «л» первого двухконтактного включателя Вк.1, с клеммой «ж» второго двухконтактного включателя Вк.2 и с клеммой «г» третьего двухконтактного включателя Вк.3; а входной клеммой «вN» соединен параллельно с клеммой «ц» первого включателя Вк.1, с клеммой «э» второго включателя Вк.2 и с клеммой «ч» третьего включателя Вк.3; клемма «я» первого двухконтактного включателя Вк.1 соединена через индуктивность LСДВ с клеммой «р» первого двухконтактного включателя Вк.1; клемма «з» второго двухконтактного включателя Вк.2 соединена через индуктивность LДВ с клеммой «т» второго двухконтактного включателя Вк.2; клемма «н» третьего двухконтактного включателя Вк.3 соединена через индуктивность LСВ с клеммой «е» третьего двухконтактного включателя Вк.3.

в трех ферритовых кольцах; при этом каждый магнитопровод из MN входной клеммой «дN» соединен параллельно с клеммой «л» первого двухконтактного включателя Вк.1, с клеммой «ж» второго двухконтактного включателя Вк.2 и с клеммой «г» третьего двухконтактного включателя Вк.3; а входной клеммой «вN» соединен параллельно с клеммой «ц» первого включателя Вк.1, с клеммой «э» второго включателя Вк.2 и с клеммой «ч» третьего включателя Вк.3; клемма «я» первого двухконтактного включателя Вк.1 соединена через индуктивность LСДВ с клеммой «р» первого двухконтактного включателя Вк.1; клемма «з» второго двухконтактного включателя Вк.2 соединена через индуктивность LДВ с клеммой «т» второго двухконтактного включателя Вк.2; клемма «н» третьего двухконтактного включателя Вк.3 соединена через индуктивность LСВ с клеммой «е» третьего двухконтактного включателя Вк.3.

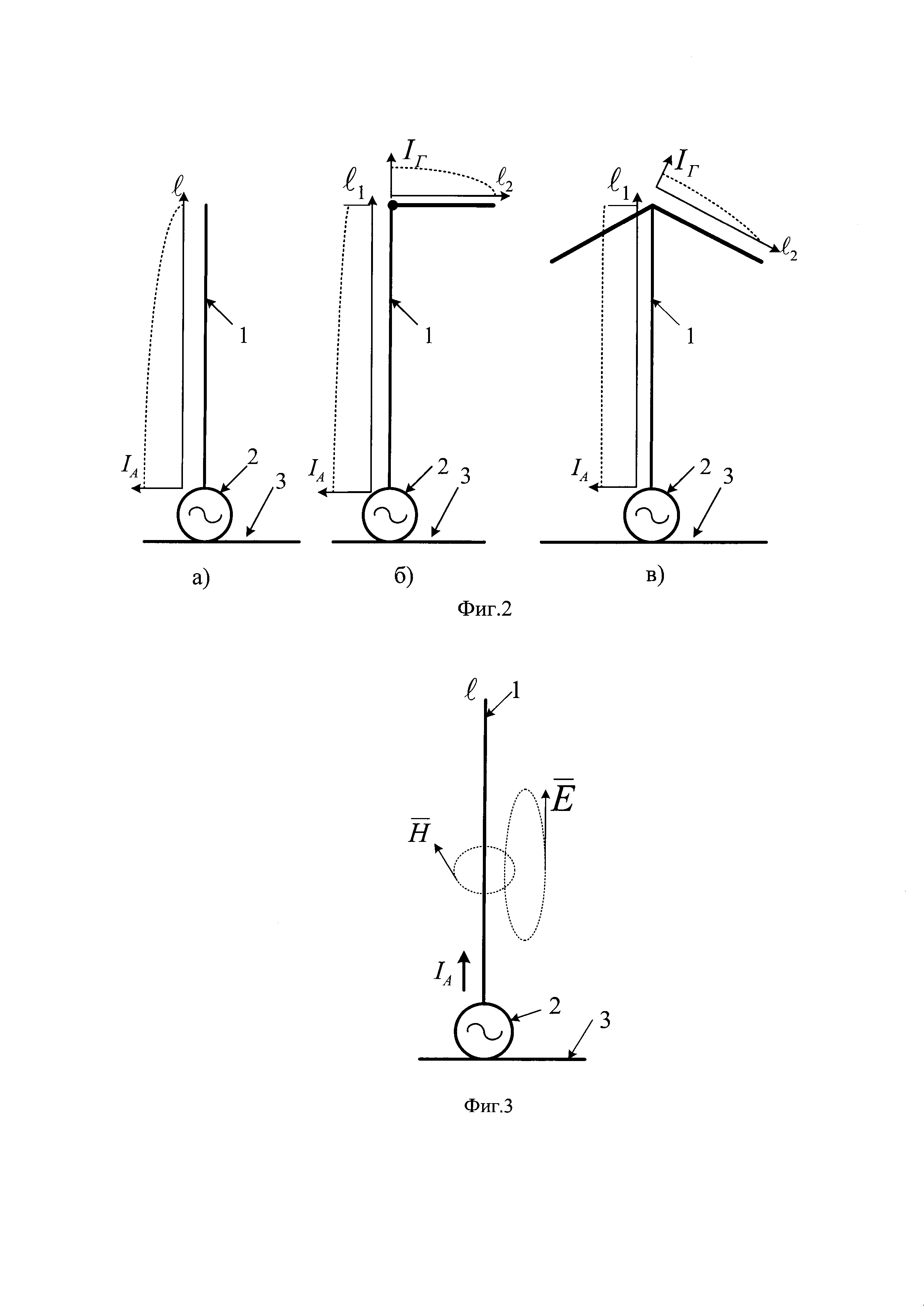

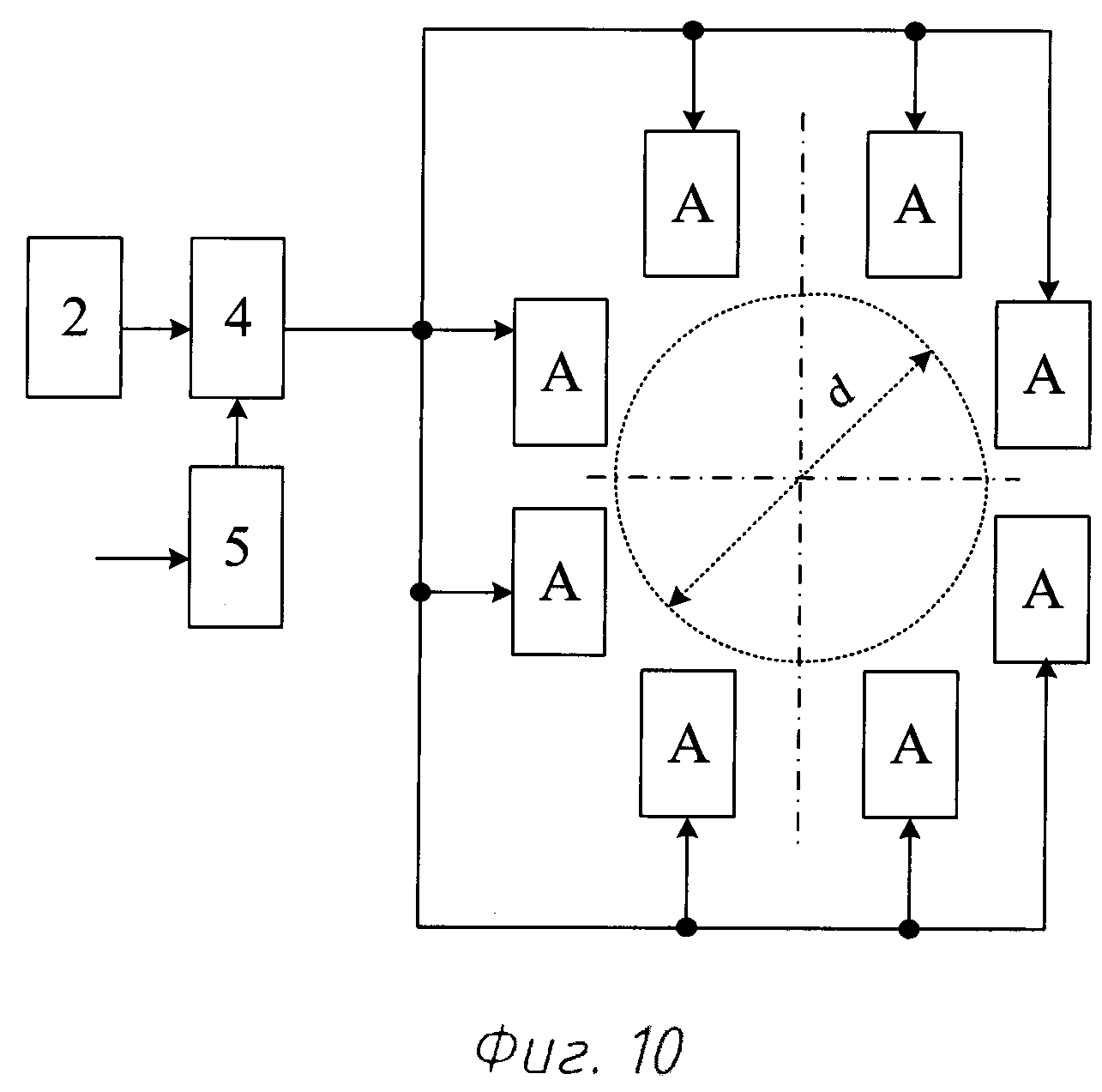

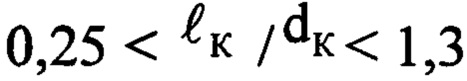

На фиг. 13 представлено одно из ферритовых колец в любом из N магнитопроводов MN, содержащее ферритовое кольцо радиусом dИ и сечением d0, катушку возбуждения L с длиной катушки  намотки на ферритовом сердечнике диаметром dК; при этом утолщение части ферритового кольца осуществлено непосредственно под длиной намотки катушки исходя из требований: отношения длины катушки

намотки на ферритовом сердечнике диаметром dК; при этом утолщение части ферритового кольца осуществлено непосредственно под длиной намотки катушки исходя из требований: отношения длины катушки  к ее диаметру dК определяемое на основании неравенства -

к ее диаметру dК определяемое на основании неравенства -  .

.

Работа передающей антенной системы.

Генератор частот СДВ, ДВ и СВ 2 на выходе возбуждает напряжение заданной частоты (фиг. 10). Данная частота поступает на вход модулятора 4, где под действием поступающей через вход блока информации 5 модулируется. Модулированная частота генератора поступает с выхода модулятора 4 одновременно и параллельно на вход восьми формирователей вертикальной составляющей электрического поля А. Восемь формирователей вертикальной составляющей электрического поля А образуют синфазную систему излучателей и размещены в пределах радиуса с диаметром d=100 метров. Работа формирователей идентична. Принцип работы сформирован и представлен на фиг. 11. Модулированная частота генератора СДВ, ДВ и СВ 2 поступает через вход формирователя А и далее на вход усилителя мощности 6. Усилитель мощности 6 соединен с первичной обмоткой 1 трансформатора Тр.1. Трансформатор Тр.1 имеет N вторичных обмоток с первой 2.1 по N обмотку 2.N. Каждая из N обмоток питает одну из трех обмоток в каждом из магнитопроводов начиная с первого M1 по N магнитопровод MN (фиг. 12). Магнитопроводы расположены параллельно относительно друг друга и на расстоянии 0,2 метра друг от друга, и параллельно поверхности земли. Так, что возбуждаемый обмотками с током генератора магнитный поток  в магнитопроводе расположен горизонтально, а вектор электрического поля окажется вертикальным (фиг. 9,б). В результате возбуждения в N магнитопроводах вертикальных составляющих можно добиться заданного уровня мощности излучения.

в магнитопроводе расположен горизонтально, а вектор электрического поля окажется вертикальным (фиг. 9,б). В результате возбуждения в N магнитопроводах вертикальных составляющих можно добиться заданного уровня мощности излучения.

Возбуждение вертикальной составляющей в каждом из магнитопроводов происходит следующим образом. Первый выход усилителя мощности 6 соединен с клеммой «а» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1, а второй выход усилителя мощности 6 соединен с клеммой «б» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1; первая вторичная обмотка 2.1 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к1» соединена с клеммой «в1» обмотки возбуждения магнитного потока  в первом магнитопроводе M1, а клемма «с1» первой вторичной обмотки 2.1 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д1» обмотки возбуждения магнитного потока

в первом магнитопроводе M1, а клемма «с1» первой вторичной обмотки 2.1 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д1» обмотки возбуждения магнитного потока  в первом магнитопроводе M1; вторая вторичная обмотка 2.2 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к2» соединена с клеммой «в2» обмотки возбуждения магнитного потока

в первом магнитопроводе M1; вторая вторичная обмотка 2.2 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к2» соединена с клеммой «в2» обмотки возбуждения магнитного потока  во втором магнитопроводе M2, а клемма «с2» второй вторичной обмотки 2.2 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д2» обмотки возбуждения магнитного потока

во втором магнитопроводе M2, а клемма «с2» второй вторичной обмотки 2.2 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д2» обмотки возбуждения магнитного потока  во втором магнитопроводе M2; третья вторичная обмотка 2.3 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к3» соединена с клеммой «в3» обмотки возбуждения магнитного потока

во втором магнитопроводе M2; третья вторичная обмотка 2.3 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к3» соединена с клеммой «в3» обмотки возбуждения магнитного потока  в третьем магнитопроводе M3, а клемма «с3» третьей вторичной обмотки 2.3 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д3» обмотки возбуждения магнитного потока

в третьем магнитопроводе M3, а клемма «с3» третьей вторичной обмотки 2.3 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д3» обмотки возбуждения магнитного потока  в третьем магнитопроводе M3; четвертая вторичная обмотка 2.4 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к4» соединена с клеммой «в4» обмотки возбуждения магнитного потока

в третьем магнитопроводе M3; четвертая вторичная обмотка 2.4 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к4» соединена с клеммой «в4» обмотки возбуждения магнитного потока  в четвертом магнитопроводе M4, а клемма «с4» четвертой вторичной обмотки 2.4 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д4» обмотки возбуждения магнитного потока

в четвертом магнитопроводе M4, а клемма «с4» четвертой вторичной обмотки 2.4 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д4» обмотки возбуждения магнитного потока  в четвертом магнитопроводе M4; пятая вторичная обмотка 2.5 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к5» соединена с клеммой «в5» обмотки возбуждения магнитного потока

в четвертом магнитопроводе M4; пятая вторичная обмотка 2.5 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к5» соединена с клеммой «в5» обмотки возбуждения магнитного потока  в пятом магнитопроводе M5, а клемма «c5» пятой вторичной обмотки 2.5 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д5» обмотки возбуждения магнитного потока

в пятом магнитопроводе M5, а клемма «c5» пятой вторичной обмотки 2.5 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д5» обмотки возбуждения магнитного потока  в пятом магнитопроводе M5; шестая вторичная обмотка 2.6 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к6» соединена с клеммой «в6» обмотки возбуждения магнитного потока

в пятом магнитопроводе M5; шестая вторичная обмотка 2.6 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к6» соединена с клеммой «в6» обмотки возбуждения магнитного потока  в шестом магнитопроводе M6, а клемма «c6» шестой вторичной обмотки 2.6 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д6» обмотки возбуждения магнитного потока

в шестом магнитопроводе M6, а клемма «c6» шестой вторичной обмотки 2.6 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д6» обмотки возбуждения магнитного потока  в шестом магнитопроводе M6; N-1 вторичная обмотка 2.N-1 первого трансформатора Тр.1 клеммой «кN-1» соединена с клеммой «вN-1» обмотки возбуждения магнитного потока

в шестом магнитопроводе M6; N-1 вторичная обмотка 2.N-1 первого трансформатора Тр.1 клеммой «кN-1» соединена с клеммой «вN-1» обмотки возбуждения магнитного потока  в N-1 магнитопроводе MN-1, а клемма «cN-1» N-1 вторичной обмотки 2.N-1 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «дN-1» обмотки возбуждения магнитного потока

в N-1 магнитопроводе MN-1, а клемма «cN-1» N-1 вторичной обмотки 2.N-1 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «дN-1» обмотки возбуждения магнитного потока  в N-1 магнитопроводе MN-1; N вторичная обмотка 2.N первого трансформатора Тр.1 клеммой «кN» соединена с клеммой «вN» обмотки возбуждения магнитного потока

в N-1 магнитопроводе MN-1; N вторичная обмотка 2.N первого трансформатора Тр.1 клеммой «кN» соединена с клеммой «вN» обмотки возбуждения магнитного потока  в N магнитопроводе MN, а клемма «cN» N вторичной обмотки 2.N первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «дN» обмотки возбуждения магнитного потока

в N магнитопроводе MN, а клемма «cN» N вторичной обмотки 2.N первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «дN» обмотки возбуждения магнитного потока  в N магнитопроводе MN.

в N магнитопроводе MN.

Каждый из N магнитопроводов содержит три ферритовые кольца (фиг. 12), лежащие в одной плоскости. Каждое кольцо ферритовое имеет собственную магнитную проницаемость. Внешнее, самое большое из трех колец, настроено на СДВ частотный диапазон, как имеющий наибольшую длину волны, и потому имеет магнитную проницаемость 2000. Среднее ферритовое кольцо настроено на диапазон ДВ частот и потому имеет магнитную проницаемость 1000. Внутреннее ферритовое кольцо, наименьшее, настроено на диапазон СВ частот и потому имеет магнитную проницаемость 400. Первое ферритовое кольцо диаметром dИ1=3 метра, сечением d01=0,2 метра; второе ферритовое кольцо диаметром dИ2=2,5 метра, сечением d02=0,2 метра; третье ферритовое кольцо диаметром dИ3=2 метра, сечением d03=0,2 метра; Вк.1, Вк.2 и Вк.3 - три двухконтактных включателя; LСДВ, LДВ и LСВ - три индуктивности возбуждения магнитного потока  в трех ферритовых кольцах; при этом каждый магнитопровод из MN входной клеммой «дN» соединен параллельно с клеммой «л» первого двухконтактного включателя Вк.1, с клеммой «ж» второго двухконтактного включателя Вк.2 и с клеммой «г» третьего двухконтактного включателя Вк.3; а входной клеммой «вN» соединен параллельно с клеммой «ц» первого включателя Вк.1, с клеммой «э» второго включателя Вк.2 и с клеммой «ч» третьего включателя Вк.3; клемма «я» первого двухконтактного включателя Вк.1 соединена через индуктивность LСДВ с клеммой «р» первого двухконтактного включателя Вк.1; клемма «з» второго двухконтактного включателя Вк.2 соединена через индуктивность LДВ с клеммой «т» второго двухконтактного включателя Вк.2; клемма «н» третьего двухконтактного включателя Вк.3 соединена через индуктивность LCB с клеммой «е» третьего двухконтактного включателя Вк.3.

в трех ферритовых кольцах; при этом каждый магнитопровод из MN входной клеммой «дN» соединен параллельно с клеммой «л» первого двухконтактного включателя Вк.1, с клеммой «ж» второго двухконтактного включателя Вк.2 и с клеммой «г» третьего двухконтактного включателя Вк.3; а входной клеммой «вN» соединен параллельно с клеммой «ц» первого включателя Вк.1, с клеммой «э» второго включателя Вк.2 и с клеммой «ч» третьего включателя Вк.3; клемма «я» первого двухконтактного включателя Вк.1 соединена через индуктивность LСДВ с клеммой «р» первого двухконтактного включателя Вк.1; клемма «з» второго двухконтактного включателя Вк.2 соединена через индуктивность LДВ с клеммой «т» второго двухконтактного включателя Вк.2; клемма «н» третьего двухконтактного включателя Вк.3 соединена через индуктивность LCB с клеммой «е» третьего двухконтактного включателя Вк.3.

Каждое ферритовое кольцо имеет одинаковую конструктивную особенность представленную на фиг. 13. Ферритовое кольцо имеет одинаковое сечение равное d0 по практически всей длине кольца и только в районе размещения возбуждающей обмотки L длиной  имеет увеличенный dК диаметр. Это связано с требованиями к диаметру обмотки или катушки индуктивности L. Известно, что магнитные свойства ферритов зависят от формы тел и эта зависимость определяется соотношением между длиной и площадью сечения сердечника. Причем форму сердечника можно определить по экспериментальным кривым, выражающим зависимость μд=ƒ(l/d), где l - длина сердечника, a d - диаметр его сечения. А μд - называется действующей магнитной проницаемостью с учетом длины и сечения сердечника. Хорошие результаты дает следующая формула

имеет увеличенный dК диаметр. Это связано с требованиями к диаметру обмотки или катушки индуктивности L. Известно, что магнитные свойства ферритов зависят от формы тел и эта зависимость определяется соотношением между длиной и площадью сечения сердечника. Причем форму сердечника можно определить по экспериментальным кривым, выражающим зависимость μд=ƒ(l/d), где l - длина сердечника, a d - диаметр его сечения. А μд - называется действующей магнитной проницаемостью с учетом длины и сечения сердечника. Хорошие результаты дает следующая формула  . А отношения длины катушки

. А отношения длины катушки  и ее диаметра dК вычисляется из неравенства при

и ее диаметра dК вычисляется из неравенства при  . Форму можно определить из результатов экспериментально полученных измерений приведенных на рисунке в виде зависимости действующей магнитной проницаемости μд сердечника от отношения его длины

. Форму можно определить из результатов экспериментально полученных измерений приведенных на рисунке в виде зависимости действующей магнитной проницаемости μд сердечника от отношения его длины  к диаметру [1]. (см. приложение)

к диаметру [1]. (см. приложение)

Исходя из указанных теоретических предпосылок, представленных Выше, на фиг. 13 представлено одно из ферритовых колец в любом из N магнитопроводов MN, содержащее ферритовое кольцо радиусом dИ и сечением d0, катушку возбуждения L с длиной катушки  намотки на ферритовом сердечнике диаметром dК; при этом утолщение части ферритового кольца осуществлено непосредственно под длиной намотки катушки исходя из требований: отношения длины катушки

намотки на ферритовом сердечнике диаметром dК; при этом утолщение части ферритового кольца осуществлено непосредственно под длиной намотки катушки исходя из требований: отношения длины катушки  к ее диаметру dК определяемое на основании неравенства -

к ее диаметру dК определяемое на основании неравенства -  .

.

Совокупность существенных признаков заявляемого устройства обеспечит достижение поставленной цели. Авторам неизвестны технические решения из области радиосвязи, антенной техники, содержащие признаки, эквивалентные отличительным признакам заявляемого устройства. Авторам неизвестны технические решения из других областей техники, обладающие свойствами заявляемого технического решения. Таким образом, заявляемое техническое решение, по мнению авторов, обладает критерием существенных признаков.

Литература:

1. Муравьев Ю.К. Справочник по расчету проволочных антенн. - Л.: Военная академия связи, 1978. - 392 с.

2. Айзенберг Г.З. Коротковолновые антенны. - М: Радио и связь, 1985 г., с. 201-215.

3. Вершков М.В. Миротворский О.Б Судовые антенны. - Л: Судостроение, 1990 г.

4. Воронин А.Л. Теория антенн-фидерных систем линий радиосвязи. Венно-морская академия. - Л: 1976 г., с. 105-126.