Результат интеллектуальной деятельности: Способ прогнозирования типа рубцевания для выбора оптимального варианта пластической реконструкции рубцовых дефектов век

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для выбора оптимального варианта реконструктивной хирургии рубцовых дефектов век.

Медико-социальная реабилитация пациентов с Рубцовыми дефектами век травматического и послеоперационного характера остается сложной проблемой офтальмологии, обусловленной большим объемом и морфологическим разнообразием утраченных тканей. Исход реконструктивно-восстановительной блефаропластики определяется типом послеоперационного рубцевания. Среди них различают неосложненный тип - с образованием нормотрофических рубцов в пределах только операционной зоны (раны), не изменяющих рельеф кожи, не содержащих видимых кровеносных сосудов и по цвету не отличающихся от здоровых тканей; осложненный - с образованием гипертрофических рубцов, выходящих за пределы раны, возвышающихся над поверхностью реципиентной зоны, заметно отличающихся по цвету и рельефу от здоровых тканей, с возникновением вторичных рубцовых деформаций век, требующих повторных реконструкций (Егорова Э.В., Гущина М.Б., Терещенко А.В., Молоткова И.А. 2005 г., Катаев М.Г. 2013 г.)

До недавнего времени предлагаемые хирургические методы устранения рубцовых дефектов век были в основном представлены многоэтапными операциями, что значительно удлиняло период медицинской реабилитации оперированных пациентов, так как проведение каждого нового этапа пластической реконструкции возможно только через 6 месяцев и более после предшествующего этапа (Лантух В.В., Лантух Е.В. 2001, Филатова И.А. 2007).

С целью минимизации затрат и ускорению сроков реабилитации больных с рубцовыми дефектами век в последние годы офтальмохирурги стали отдавать предпочтение методам одноэтапной пластической реконструкции век с помощью сложносоставных аутотрансплантатов. Традиционными являются двухлойные сложносоставные аутотрансплантаты, включающие как правило кожный лоскут (свободный, либо перемещенный на питающей сосудистой ножке) с различных поверхностей лица: висок, лоб, носогубный треугольник, предушная зона и т.д. и свободный слизистый лоскут с губы, щеки верхнего неба (Зайкова М.В. с соавт.1987, Егорова Э.В. 2007, Доватур Р.В. 1954).

Однако у значительной части пациентов (25-60%) из-за недостаточной капилляро-трофической активности тканей в реципиентоной зоне приживление двухслойных аутотрансплантатов завершается образованием осложненных рубцов, деформирующих веко и требующих повторных операций (Гундорова Р.А., Быков В.П., Вериго Е.Н., Катаев М.Г. 1992, Гущина М.Б., 2007).

Для устранения указанного недостатка в настоящее время разработан и используется в офтальмохирургии для одноэтапной реконструктивной блефаропластики рубцовых дефектов век сложносоставной трехслойный аутотрансплантат, который помимо свободного кожного и слизистого лоскутов, включает васкуляризированный лоскут височной мышцы на питающем сосудистом основании. Это обеспечивает создание в реципиентной зоне оптимального сосудисто-трофического ложа, обеспечивающего кровоснабжение свободного кожного и слизистого лоскутов (Патент РФ на изобретение №2611940).

По сравнению с двухслойным аутотрансплантатом, трехслойный сложносоставной аутотрансплантат значительно повышает возможности образования неосложненных рубцов и уменьшает необходимость в повторных операциях. Вместе с тем при использовании трехслойного аутотрансплантата возрастает сложность и длительность самой операции и анестезиологического пособия.

В настоящее время оба варианта сложносоставных аутотрансплантатов остаются в офтальмохирургии востребованными. В связи с этим возникает необходимость дифференцированного выбора того или иного метода одноэтапной реконструктивной блефаропластики, способного при рациональных медицинских затратах обеспечить оптимальный результат операции. Решение данной задачи возможно только путем объективного дооперационного прогнозирования типа рубцевания.

Существует способ прогнозирования результатов пластической реконструкции дефектов век на основе оценки размеров дефектов, их формы, расположения относительно линий «Лангера». Благоприятным (неосложненным типом рубцевания) считают прогноз пластической реконструкции при исходно-линейных, веретенообразных и S-образных дефектах, располагающихся в параллельном и косом направлении относительно линии Лангера. Неблагоприятными (осложненным типом рубцевания) для прогноза являются дефекты век овальной, эпителиальной и неправильной формы перпендикулярного направления к линии Лангера (Грищенко С.В. 2012). К недостаткам данного способа прогнозирования следует отнести малую информативность из-за отсутствия полного соответствия между формой, размерами, линией расположения дефекта и сосудисто-трофической активностью тканей в реципиентной зоне века, которая считается главным критерием, определяющим тип рубцевания в процессе приживления любых аутотрансплантатов.

Ближайшим аналогом - прототипом к предложенному способу является способ прогнозирования формирования патологического рубца при заживлении операционной раны (Патент №2694009. Опубл. 08.07.2019). По прототипу проводят лазерное исследование методом лазерной флуоресцентной спектроскопии с использованием источника на длине волны λе=365 нм. Исследования проводят первый раз в период с 6 по 9 сутки и второй раз в период с 17 по 21 день после операции. При этом выявляют значения интенсивности флюоресценции коллагена и эластина If и значения интенсивности обратно рассеянного излучения Ie, уменьшенного светофильтром в β~103раз. По полученным данным определяют индекс тканевого содержания коллагена и эластина операционной раны ηp и интактной ткани по известной формуле. Затем определяют индексы тканевого содержания коллагена и эластина μn при проведении исследования на n сутки и μm, при проведении исследований через m дней по формуле

μn(m)=ηp/ηu,

где n - день проведения первого исследования в период 6-9 сутки после операции, am- день проведения второго исследования в период 17-21 сутки. При значении соотношения μn/μm≤0,35 прогнозируют развитие келоидного рубца, при 0,35<μn/μm<0,6 - развитие гипертрофического рубца, а при μn/μm>0,6 прогнозируют образование нормотрофического рубца.

Недостатки прототипа:

- прогнозирование проводят уже после выполнения хирургии, что исключает возможность персонализированного дооперационного выбора рационального варианта выполнения хирургического вмешательства.

- из-за отсутствия достоверного критерия, позволяющего до операции планировать оптимальный вариант хирургии, остается большим удельный вес пациентов, нуждающихся в повторных операциях по коррекции осложненного послеоперационного рубцевания.

- удлиняется период реабилитации и увеличиваются затраты, связанные с необходимостью послеоперационного проведения медикаментозного лечения, направленного на улучшение результатов формирования рубца,

- необходимость проведения измерений в два этапа, что увеличивает трудоемкость,

- необходимость повторной явки пациента на обследование, что не всегда соблюдают пациенты после выписки.

Задачей предлагаемого изобретения является создание высокоинформативного доступного способа дооперационного прогнозирования типа рубцевания для персонализированного выбора оптимального варианта сложносоставного аутотрансплантата для одноэтапной реконструктивной блефаропластики рубцовых дефектов век.

Технический результат - возможность выбора оптимального варианта блефаропластики рубцовых дефектов век перед операцией, повышение эффективности одноэтапной сложносоставной двух- и трехслойной пластической реконструкции в сочетании с рациональными медицинскими затратами.

Способ осуществляется следующим образом: за 1 день до операции методом лазерной допплеровской флоуметрии на аппарате ЛАКК-2 (НЛП «Лазма», Россия) определяют показатели микроциркуляции пораженного века в перф. ед. в 3-х точках: внутренней, средней и наружной, отступив 3 мм от края рубцового дефекта. Затем из полученных трех показателей рассчитывают среднеарифметическое значение показателя микроциркуляции пораженного века (среднее ПМПВ).

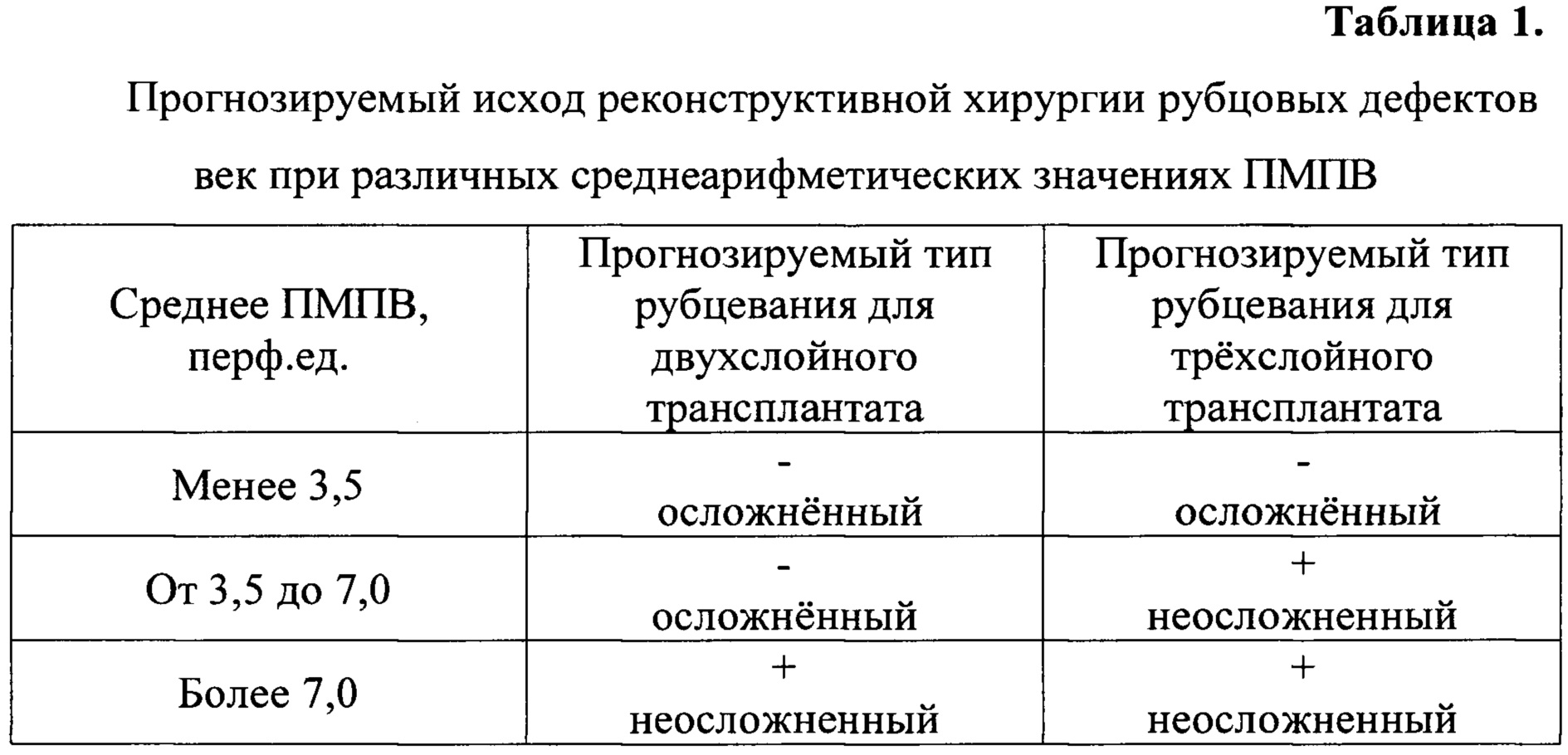

Если среднее ПМПВ менее 3,5 перф. ед., то прогнозируют осложненный тип послеоперационного рубцевания при одноэтапной блефаропластике с применением как двухслойного, так и трехслойного сложносоставного аутотрансплантата. В данной ситуации проведение одноэтапной пластической реконструкции рубцовых дефектов век считают неэффективным.

Если среднее ПМПВ от 3,5 до 7,0 перф. ед. включительно, то прогнозируют неосложненный характер послеоперационного рубцевания только для одноэтапной блефаропластики с применением трехслойного сложносоставного аутотрансплантата.

Если среднее ПМПВ более 7,0 перф. ед., то прогнозируют неосложненный характер послеоперационного рубцевания при применении как двухслойного, так и трехслойного сложносоставного аутотрансплантата. В таком случае, в целях с уменьшения медицинских затрат, упрощения хирургической технологии, сокращения длительности наркоза и операции в целом, предпочтение отдают реконструктивной блефаропластике с использованием двухслойного аутотрансплантата.

Вышеуказанные прогнозируемые типы рубцевания в зависимости от полученного среднеарифметического значения ПМПВ показаны в таблице 1.

Статистическая обработка данных проводилась в статистическом пакете «IBM SPSS Statistics 20». Данные представлены в виде М±σ, где М - среднее значение, σ - стандартное отклонение. Использовались логистическая регрессия и анализ ROC-кривых.

Объектом исследования явились 80 глаз 80 пациентов в возрасте от 34 до 72 лет (в среднем 58±9 лет), оперированных по поводу оперированных одноэтапно по поводу рубцовых дефектов век с различными результатами, полученными при использовании для блефаропластики сложносоставных трансплантатов: двухслойного (40 чел.) и трехслойного (40 чел.).

Для создания алгоритма выбора тактики хирургического лечения у всех этих 80 пациентов исследовалось течение послеоперационного периода (6 месяцев после хирургии) в зависимости от следующих факторов:

1. возраст пациента (лет),

2. среднее ПМПВ до операции (перф. ед.),

3. среднеарифметическое из трех аналогичных показателей микроциркуляции здорового века до операции (среднее ПМЗВ, перф. ед.),

4. площадь утраченных тканей (ПУТ, см2).

Исходом хирургии через 6 месяцев после оперативного лечения считалось одно из двух состояний: осложненный или неосложненный характер послеоперационного рубцевания.

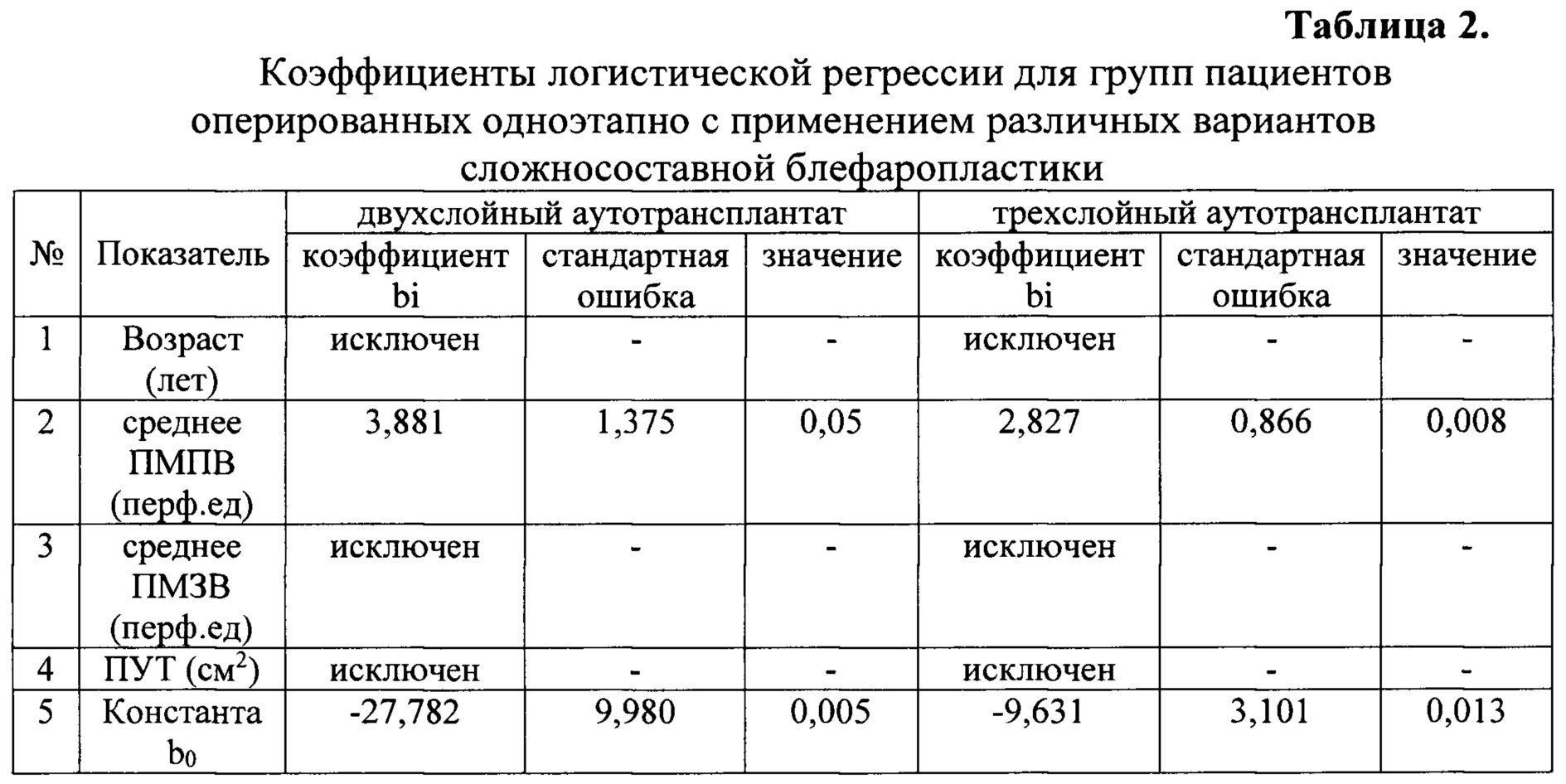

Далее для каждого типа операции методом бинарной логистической регрессии была построена своя модель зависимости исхода хирургии от указанных выше факторов. Логистическая регрессия применялась в модификации с методом обратного исключения, т.е. на начальном этапе модель строится на основе всех выбранных факторов, а затем за несколько итераций из нее исключаются те факторы, которые не вносят улучшения в модель, т.е. не проходят проверку на значимость по стандартному частному F-тесту. Применялся стандартный критерий исключения (Т-исключения≥0,1).

Точка отсечения, являющаяся ориентиром для принятия решения при прогнозировании, находилась с помощью ROC-анализа из условия максимальной суммарной чувствительности и специфичности модели.

В таблице 2 представлены результаты построения логистической регрессии.

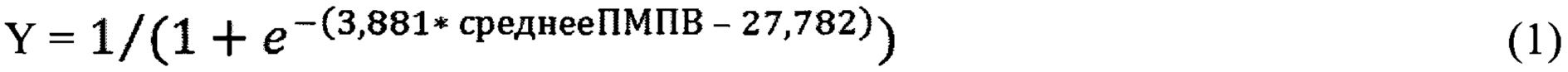

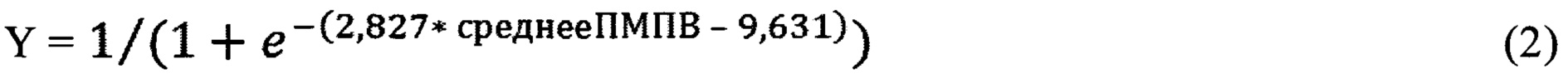

Проведенный регрессионный анализ с обратным исключением факторов выявил прогностическую значимость только среднего ПМПВ. Остальные факторы были исключены алгоритмом программы SPSS 20 из модели как не вносящие улучшений в прогноз. На основе фактора среднего ПМПВ и были сформированы прогностические модели:

- для двухслойного аутотрансплантата:

где Y - значение точки отсечения для модели при двухслойном аутотрансплантате;

- для трехслойного аутотрансплантата:

где Y - значение точки отсечения для модели при трехслойном аутотрансплантате.

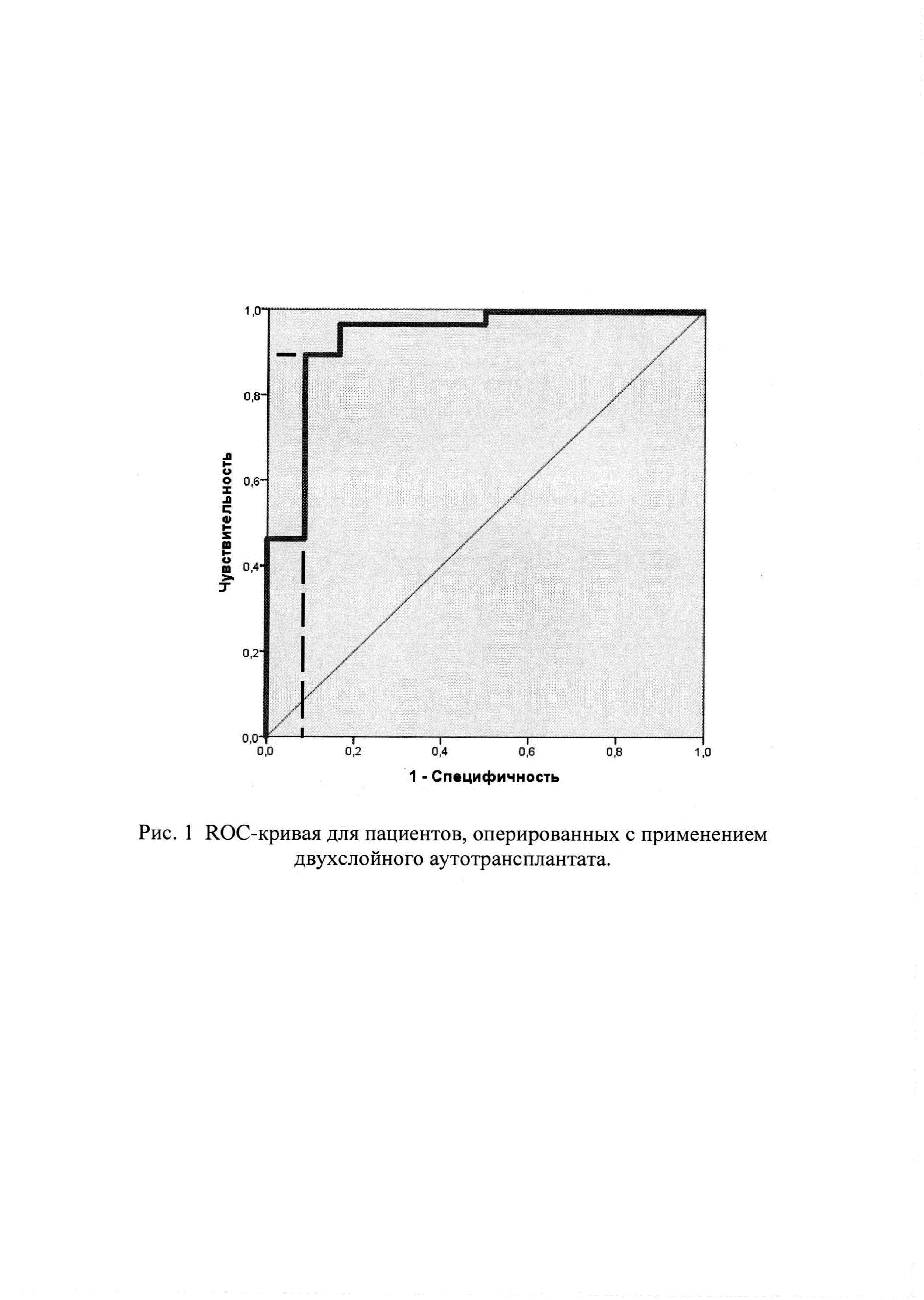

ROC-кривая для группы пациентов, оперированных с применением двухслойного аутотрансплантата представлена на Рис. 1.

Максимальную суммарную чувствительность и специфичность данная модель имеет в точке отсечения 0,35, при этом чувствительность равна 0,9, специфичность - 0,92.

Подставив значение точки отсечения в (1), имеем следующее уравнение: 0,35=1/(1+е-(3.881* среднееПМПВ - 27,782)). Решив уравнение, получим критическое значение среднего ПМПВ=7,0 перф. ед.

Таким образом, в случае если у пациента среднее ПМПВ≥7,0 перф. ед., делают прогноз, что при применении двухслойного аутотрансплантата у него будет наблюдаться неосложненный характер послеоперационного рубцевания, в противном случае прогнозируют осложненный характер рубцевания.

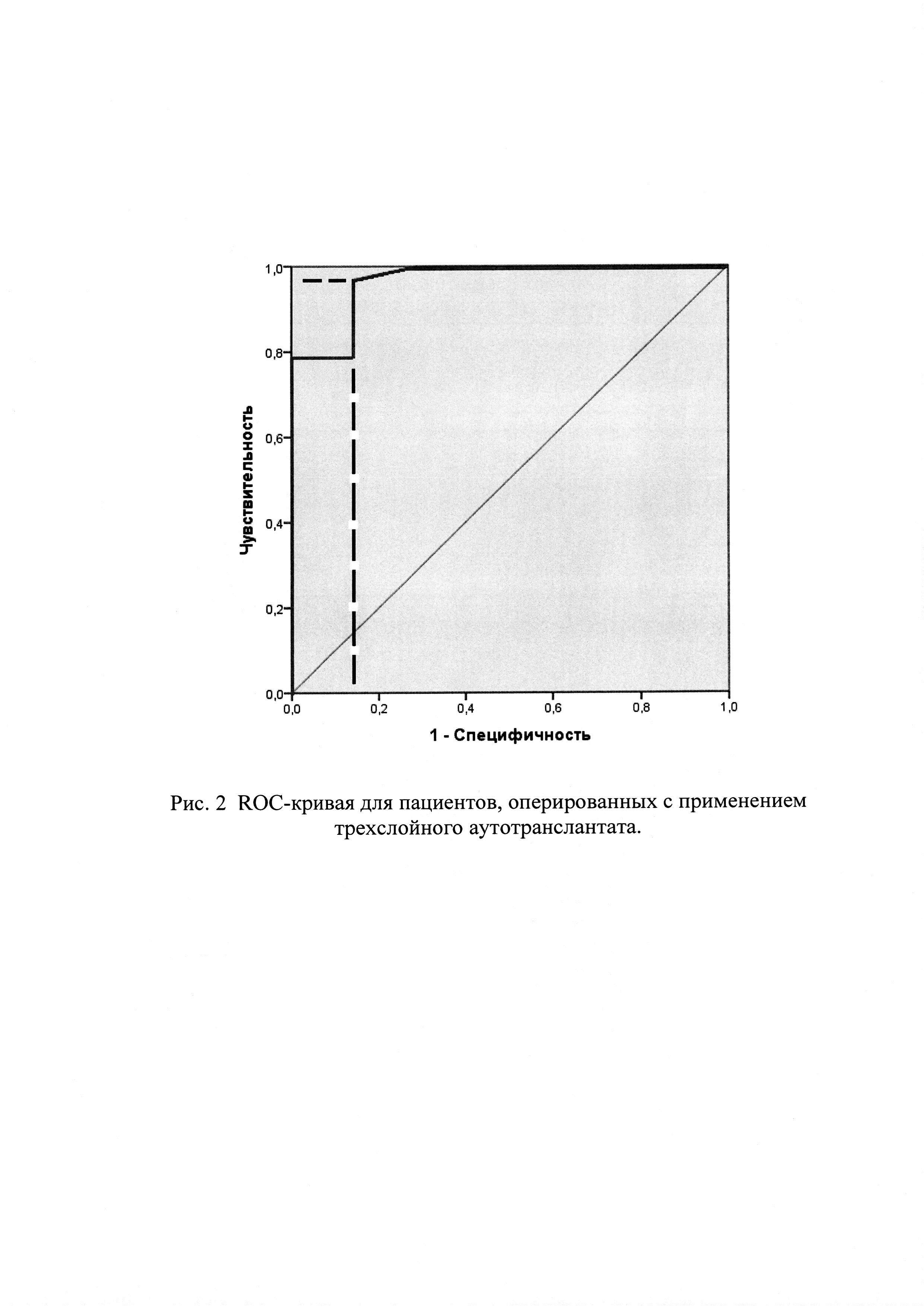

ROC-кривая для группы пациентов, оперированных с применением трехслойного аутотранслантата представлена на Рис. 2.

Максимальную суммарную чувствительность и специфичность данная модель имеет в точке отсечения 0,55, при этом чувствительность равна 0,97, специфичность - 0,86.

Подставив значение точки отсечения в (2), имеем следующее уравнение: 0,55=1/(1+е-(2,827*среднееПМПВ-9,631)). Решив уравнение, получим критическое значение среднего ПМПВ=3,5 перф. ед.

Таким образом, если у пациента среднее ПМПВ>3,5 перф. ед. делают прогноз, что при применении трехслойного аутотрансплантата у него будет наблюдаться неосложненный характер послеоперационного рубцевания, в противном случае прогнозируют осложненный характер послеоперационного рубцевания.

Преимущества предлагаемого способа:

1. Возможность прогнозирования типа послеоперационного рубцевания до выполнения операции.

2. Высокая точность дооперационного прогноза типов рубцевания при различных вариантах одноэтапной сложносоставной реконструктивной блефаропластики рубцовых дефектов век: чувствительность - 0,9, специфичность - 0,92.

3. Интерпретацию результатов прогноза может провести любой пластический офтальмохирург.

4. Позволяет доступным способом до выполнения операции персонализировать выбор оптимального варианта одноэтапной сложносоставной блефаропластики.

5. Обеспечивает оптимальный уровень как хирургической, так и послеоперационной реабилитации пациентов с Рубцовыми дефектами век в сочетании с наиболее рациональными медицинскими затратами.

6. Отпадает необходимость в длительном консервативном лечении рубцов век до и после операции.

7. Получен объективный критерий - среднее ПМПВ менее 3,5 перф. ед. - для определения противопоказаний к одноэтапной пластической реконструкции рубцовых дефектов век.

Пример 1. Пациент В., 1979 года рождения, поступил с диагнозом: посттравматическая рубцовая колобома нижнего века, лагофтальм правого глаза (последствия тяжелого дорожно-транспортного происшествия и неадекватной первичной хирургической обработки).

За 1 день до операции пациенту методом лазерной допплеровской флоуметрии выполнили исследования показателей микроциркуляции пораженного века в внутренней, средней и наружной точках, отступив 3 мм от края рубцового дефекта. Среднее ПМПВ оказалось 5,6 перф. ед., что в математической модели соответствует прогнозу осложненного типа рубцевания при одноэтапной реконструктивной блефаропластике двухслойным аутотрансплантатом и неосложненного - при трехслойном аутотрансплантате.

Пациенту выполнена одноэтапная реконструктивная блефаропластика трехслойным сложносоставным аутотрансплантатом. Приживление пересаженного аутотрансплантата проходило без осложнений и закончилось формированием к 1-му месяцу после операции нежного тонкого (нормотрофического) рубца, не отличающегося по цвету и рельефу от здоровой кожи. К 3-му месяцу послеоперационного периода восстановилась нормальная подвижность века, ширина глазной щели соответствовала здоровому глазу. При отдаленном наблюдении (1 год) получен хороший косметический и эстетический стабильный результат.

Пример 2. Пациентка Ч., 1959 года рождения, поступила с диагнозом: рубцовый дефект нижнего века после хирургического удаления базалиомы и первичной реконструктивной блефаропластики, выполненной в глазном отделении областной больницы по месту жительства.

За 1 день до операции пациентке методом лазерной допплеровской флоуметрии выполнили исследования показателей микроциркуляции пораженного века в внутренней, средней и наружной точках, отступив 3 мм от края рубцового дефекта. Рассчитано среднее ПМПВ 8,22 перф. ед., что соответствует неосложненному типу рубцевания при обоих вариантах одноэтапной сложносоставной блефаропластики. Для минимизации операционного уровня травмы и затратной эффективности, пациентке была выполнена одноэтапная реконструктивная блефаропластика сложносоставным двухслойным аутотрансплантатом. При наблюдении в раннем послеоперационном периоде характерные для реконструктивной блефаропластики осложнения (гематома, инфицирование, прорезывание швов, частичный некроз трансплантата) отсутствовали. Через 1 месяц после операции диагностировано неосложненное приживление сложносоставного двухслойного аутотрансплантата с образованием нежного (нормотрофического) рубца. В последующие сроки наблюдения (3, 6 месяцев и 1 год) такие поздние осложнения, как деформирующие рубцы, вызывающие выворот века и другие деформации глазной щели, требующие повторных операций, отсутствовали. Получен хороший косметический и эстетический результат операции.

Пример 3. Пациент Г., 1984 года рождения, поступил с диагнозом: рубцовый дефект верхнего века, лагофтальм правого глаза после криминальной травмы и неадекватной первичной хирургической обработки.

За 1 день до операции пациенту методом лазерной допплеровской флоуметрии выполнили исследования показателей микроциркуляции пораженного века в внутренней, средней и наружной точках, отступив 3 мм от края рубцового дефекта. Среднее ПМПВ составляло 4,7 перф. ед., что соответствует в математической модели прогнозу неосложненного типа рубцевания только при применении трехслойного аутотрансплантата. Пациенту выполнена одноэтапная реконструктивная блефаропластика с помощью сложносоставного трехслойного аутотрансплантата. Послеоперационный период (ранний и поздний) протекал без осложнений. Через 1 месяц после операции на границе аутотрансплантата и реципиентной зоны сформировался нежный (неосложненный) рубец, по цвету и рельефу не отличающийся от окружающей здоровой кожи. Через 3 месяца после операции форма верхнего века была правильной, появилась его подвижность, но ширина глазной щели оставалась на 2 мм уже, чем на здоровой стороне. Через 6 месяцев реконструктивной блефаропластики: полное восстановление подвижности века, нормальная ширина глазной щели. Сформированный рубец был незаметный, аутотрансплантат практически не отличался от окружающих здоровых тканей при полном отсутствии каких-либо рубцовых деформаций.

Способ прогнозирования типа рубцевания для выбора оптимального варианта пластической реконструкции рубцовых дефектов век, включающий проведение исследования пораженной ткани, отличающийся тем, что за день до операции методом лазерной допплеровской флоуметрии определяют показатели микроциркуляции пораженного века в перф. ед. в внутренней, средней и наружной точках, отступив 3 мм от края рубцового дефекта, затем из полученных трех показателей рассчитывают среднеарифметическое значение показателя микроциркуляции пораженного века (среднее ПМПВ), и если среднее ПМПВ менее 3,5 перф. ед., то прогнозируют осложненный тип рубцевания при применении как двухслойного, так и трехслойного сложносоставного аутотрансплантата, если среднее ПМПВ от 3,5 до 7,0 перф. ед. включительно, то прогнозируют неосложненный тип рубцевания только при применении трехслойного сложносоставного аутотрансплантата, если среднее ПМПВ более 7,0 перф. ед., то прогнозируют неосложненный тип рубцевания при применении как двухслойного, так и трехслойного сложносоставного аутотрансплантата.