Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАДИОСВЯЗИ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах наземной радиосвязи по принципу «каждый с каждым».

Известно два основных способа радиосвязи: симплексный и дуплексный. [1. Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи: Учеб. Пособие. М.: Высш. шк., 2009, с. 62].

В симплексном способе радиосвязи между двумя пунктами передача и прием сообщений ведется поочередно на одной несущей частоте.

Невозможность одновременных приема-передачи сообщений является недостатком способа.

В дуплексном способе радиосвязи двусторонняя связь осуществляется путем передачи и приема сообщений одновременно в двух пунктах, но на разных несущих частотах.

Недостатком способа является увеличение вдвое потребного частотного ресурса.

Известен сотовый способ радиосвязи, в соответствии с которым двусторонняя связь между двумя подвижными станциями (абонентами) осуществляется путем передачи и приема сообщений одновременно, на разных несущих частотах передачи и приема через базовую приемо-передающую станцию. Для обеспечения многостанционного доступа применяют частотное, временное, кодовое разделение каналов в соответствии с установленными протоколами [1, с. 111].

Недостатком способа является необходимость привлечения значительного частотного ресурса, расширение рабочей полосы частот, необходимой для обеспечения многостанционного доступа.

Из известных способов наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ радиосвязи с пространственным разделением каналов. [2. Баланис К.А., Иоанидес П.И. Введение в смарт-антенны. М.: Техносфера, 2012, с. 61-80]. Способ включает передачу на одном временном интервале на частоте передачи «вверх» сигналов абонентских станций с помощью всенаправленных приемо-передающих антенн, многоканальный прием этих сигналов с помощью приемо-передающей решетки базовой станции, при этом максимум диаграммы направленности каждого парциального канала приема формируют в направлении каждой абонентской станции с обнулением или ослаблением сигналов от прочих абонентских станций. По принятому в каждом канале сигналу определяют станцию-получателя. После чего, с помощью решетки базовой станции, выполняют передачу принятого сигнала на частоте передачи «вниз» с формированием максимума диаграммы направленности в направлении станции-получателя и обнулением или ослаблением сигналов в направлении прочих абонентских станций, затем принимают сигналы базовой станции этой станцией-получателем с помощью ее антенны.

Формирование канальной (парциальной) диаграммы направленности решетки базовой станции выполняют путем весовой обработки принимаемых или передаваемого сигналов. В приемном парциальном канале принятые радиосигналы умножают на весовые коэффициенты приема, суммируют по совокупности антенн и преобразуют в принятое сообщение. В передающем парциальном канале принятое сообщение преобразуют в радиосигнал, который умножают на весовые коэффициенты передачи. Затем суммируют радиосигналы по совокупности парциальных каналов и излучают.

В приемо-передающей решетке базовой станции применяют всенаправленные в горизонтальной плоскости антенны, например вертикальные вибраторы. Принципиально возможна установка двух решеток, приемной и передающей.

В описании способа-прототипа весовые коэффициенты приема-передачи могут быть определены с применением различных критериев, основные из которых: максимального усиления мощности принятого сигнала и максимального увеличения уровня сигнал-шум за счет подавления помехи. В частности, возможно применение критерия максимального правдоподобия, принятого в способе совместного приема радиосигналов совокупности источников излучения. [3. Сычев М.И. Пространственно-временная обработка радиосигналов на основе параметрического спектрального анализа. Антенны, вып.1(47), 2001, с. 70-73].

Согласно [3] определяют амплитудно-фазовое распределение сигналов K' источников излучения на выходах N элементов приемной решетки с представлением в виде матрицы D размером N×K', столбцы которой являются амплитудно-фазовыми распределениями полей отдельных источников.

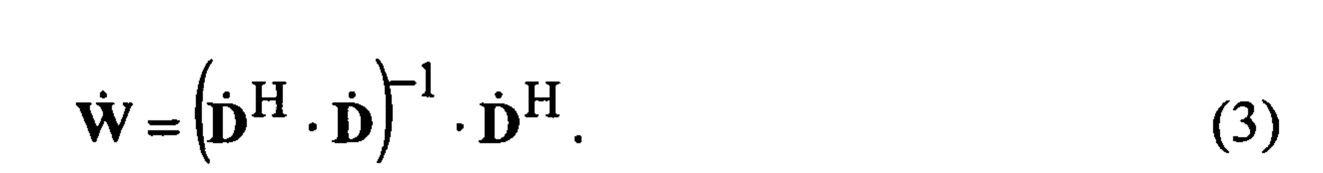

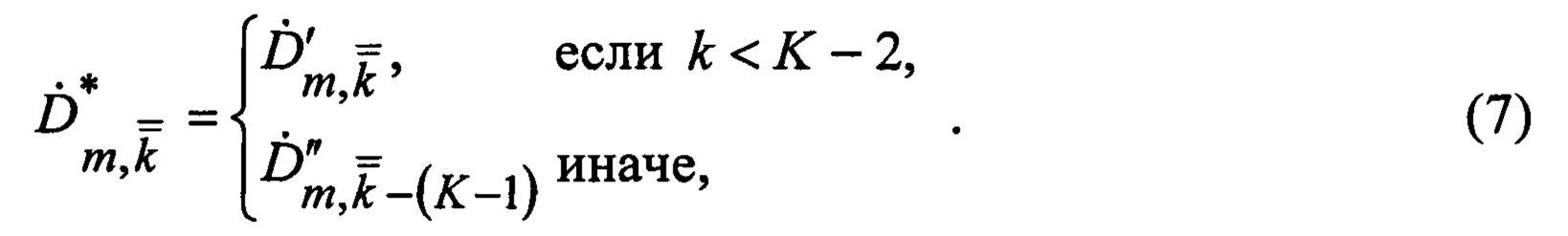

Исходя из совместного амплитудно-фазового распределения всех принимаемых в рассмотрение сигналов, определяют матрицу весовых коэффициентов приема по формуле

где Н - операция сопряжения по Эрмиту, -1 - операция обращения матрицы.

Соответствующая строка матрицы  есть искомые весовые коэффициенты для приема сигнала требуемого источника излучения на фоне прочих.

есть искомые весовые коэффициенты для приема сигнала требуемого источника излучения на фоне прочих.

Способу-прототипу присущи следующие недостатки. Не обеспечивается одновременная связь каждой абонентской станции с каждой другой абонентской станцией по причине всенаправленности антенн этих станций; увеличенный расход частотно-спектрального ресурса вследствие использования двух рабочих частот, на прием и передачу; низкая надежность, так как выход из строя базовой станции приводит к потери связи между всеми абонентами.

Технической задачей данного изобретения является обеспечения одновременной связи по принципу «каждый с каждым» при сокращении потребного частотного ресурса и повышении надежности связи.

Поставленная задача решается за счет того, что в известном способе радиосвязи с пространственным разделением каналов, включающем многоканальную передачу и прием радиосигналов с помощью передающей и приемной решетки антенн-вертикальных вибраторов, в каждом передающем парциальном канале передаваемое сообщение преобразуют в радиосигнал, который умножают на весовые коэффициенты передачи, полученные радиосигналы суммируют по совокупности парциальных каналов и излучают с помощью антенн передающей решетки, излученные радиосигналы принимают с помощью антенн приемной решетки, в каждом приемном парциальном канале принятые радиосигналы умножают на весовые коэффициенты приема, суммируют по совокупности антенн и преобразуют в принятое сообщение, новым является то, что, излучение и прием радиосигналов выполняют одновременно на одной частоте с помощью передающей и приемной решетки каждой станции системы связи разнесенных в дальнюю волновую зону с числом антенн в передающей решетке не менее числа станций, а в приемной решетке не менее удвоенного и предварительно уменьшенного на единицу числа станций, предварительно первоначально определяют весовые коэффициенты передачи парциального канала станции-отправителя по принципу взаимности приема-передачи исходя из обеспечения совместного приема в местах размещения антенн передающей решетки станции-отправителя радиосигнала точечного изотропного излучателя из центра приемной решетки станции-получателя на фоне независимых радиосигналов таких же излучателей из центров прочих приемных решеток, затем, с учетом весовых коэффициентов передачи, определяют весовые коэффициенты приема парциального канала станции-получателя исходя из обеспечения совместного приема радиосигнала станции-отправителя на фоне всех прочих радиосигналов, образующихся при передаче в направлении станции-получателя от станций-отправителей.

Поставленная задача решается также за счет того, что в каждой станции решетки разносят по вертикали и устанавливают их соосно.

Поставленная задача решается также за счет того, что в каждой станции решетки разносят по горизонтали с размещением передающей решетки на биссектрисе максимального угла между соседними прямыми линиями, проходящими через центр приемной решетки этой станции и центры приемных решеток прочих станций, или на перпендикуляре к линии соединения для системы связи из двух станций.

По сути, в настоящем изобретении предлагается каждую станцию системы связи превратить в базовую станцию способа-прототипа с условием одновременного приема и передачи сообщений на одной частоте. Для этого требуется обеспечить развязку принимаемых и излучаемых радиосигналов. Достигается развязка пространственным разносом передающей и приемной решетки и при допустимой, единицы-десятки метров, его величине, преимущественно обработкой сигналов с соответствующими весовыми коэффициентами передачи и приема. Согласно предлагаемому техническому решению при передаче и приеме передающая и приемная решетка станции рассматриваются как дополнительный, к прочим станциям системы связи, объект. В этом принципиальное отличие от способа-прототипа, где такого объекта нет.

В основу операции определения весовых коэффициентов положены принципы приема радиосигналов совокупности источников излучения [3] и взаимности приема-передачи [4. Драбкин А.Л. и др. Антенно-фидерные устройства. М., Сов. радио, 1974, с. 108-111].

В результате выполнения операций предлагаемым способом происходит следующее.

При передаче энергия излучения передающей антенной решетки станции-отправителя концентрируется в центр приемной решетки станции-получателя при одновременном нулевом излучении в центры приемных решеток прочих станций, включая собственную приемную решетку станции-отправителя сообщения.

Формированием нуля излучения в центр собственной приемной решетки, не предусмотренным в способе-прототипе, достигается снижение напряженности поля в местах расположения приемных антенн.

Число контролируемых направлений передачи (максимума и нулей), равно числу станций, соответственно и число антенн передающей решетки должно быть не менее этого.

При приеме число принимаемых антеннами сигналов увеличивается, общее их количество при связи по принципу «каждый с каждым» равно квадрату числа станций, включая сигналы от собственных передающих решеток. Согласно предлагаемому способу из указанного множества изначально исключаются сигналы, формируемые в направлениях не связанных с рассматриваемой станцией, так как, во-первых, от соответствующих излучателей, формируется ноль передачи, а, во-вторых, они значительно удалены. В тоже время все излучения собственной передающей решетки учитывают в силу ее относительной близости и не полной компенсации сигналов от нее в антеннах приемной решетки, когда нуль излучения формируется в центр приемной решетки.

С учетом исключаемых общее число принимаемых в рассмотрение сигналов равно удвоенному и предварительно уменьшенному на единицу числу станций. Число антенн приемной решетки должно быть не менее этого.

Весовые коэффициенты приема и передачи определяют с учетом указанных вариантов совместного приема.

Предлагаемое разнесение решеток по вертикали направлено на обеспечение исходного максимального ослабления излучения передающей решетки в элементах приемной решетки вследствие коллинеарной ориентации осей вибраторов, а в горизонтальной плоскости - на обеспечение максимального углового расстояния между всеми возможными направлениями прихода радиосигналов.

По причине фиксированного закрепления каналов связи отпадает необходимость их коммутации, что обязательно в способе-прототипе, а выход из строя одной или части станций по предлагаемому способу не влечет за собой полной потери связи.

Учет указанных закономерностей в соответствии с предложенными новыми действиями, условиями и порядком их выполнения, позволяет решить поставленную техническую задачу: обеспечить одновременную связь по принципу «каждый с каждым» при сокращении потребного частотного ресурса и повышении надежности связи.

Указанные преимущества и особенности настоящего изобретения поясняются вариантом его осуществления со ссылками на прилагаемые фигуры.

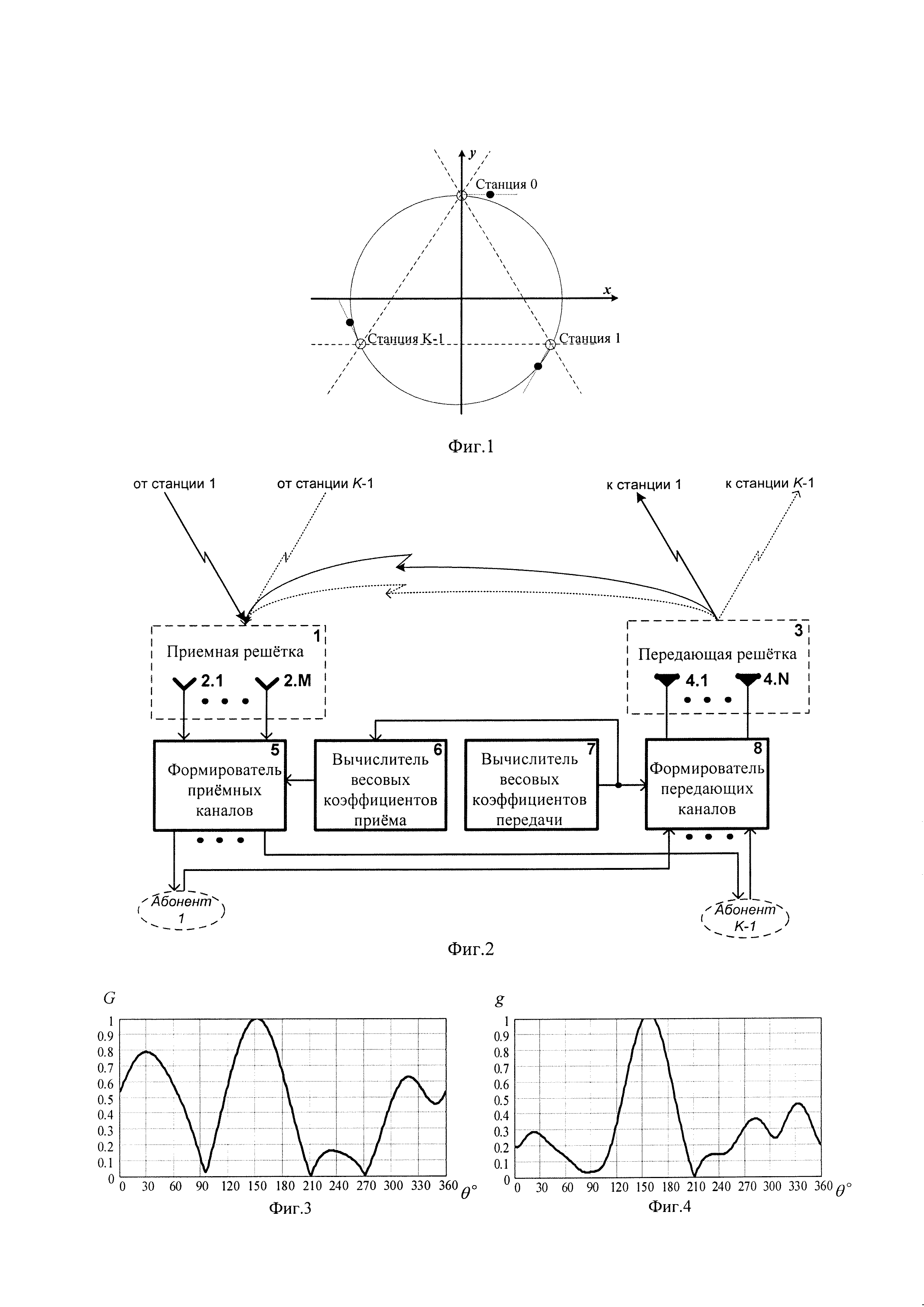

На фиг. 1 показан пример взаимного положения станций, кружками показано положение их приемных, а точками передающих решеток;

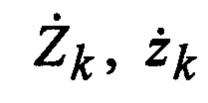

на фиг. 2 представлена функциональная схема станции связи;

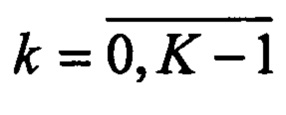

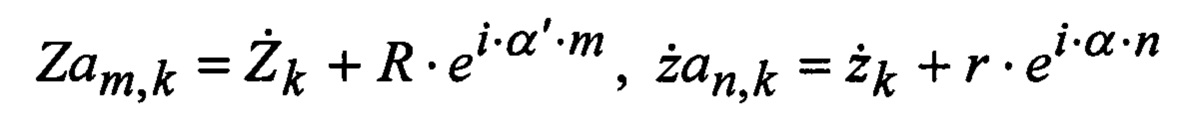

на фиг. 3, 4 - диаграммы направленности передающего и приемного парциального канала, как функции азимута в точки приема или излучения.

На фиг. 1 станции расположены эквидистантно на окружности заданного радиуса; K - число станций; x, у - абсцисса и ордината декартовой системы координат. При разнесении в горизонтальной плоскости передающую решетку (точки) размещают на биссектрисе максимального угла между соседними прямыми линиями, проходящими через центр приемной решетки (кружки) этой станции и центры приемных решеток прочих станций.

На фиг. 2 в состав станции входит приемная решетка 1 из антенн 2.1-2.М, передающая решетка 3, состоящая из антенн 4.1-4.N, формирователь приемных каналов 5, вычислитель весовых коэффициентов приема 6, вычислитель весовых коэффициентов передачи 7, формирователь передающих каналов 8.

Антенны 2.1-2.М приемной решетки 1 подключены к первым входам формирователя приемных каналов 5. Антенны 4.1-4.N передающей решетки 3 подключены к выходам формирователя передающих каналов 8. Ко второму входу формирователя приемных каналов 5 подключен выход вычислителя весовых коэффициентов приема 6, вход которого соединен с выходом вычислителя весовых коэффициентов передачи 7 и первым входом формирователя передающих каналов 8. Выходами станции являются выходы формирователя приемных каналов 5, сигналы которых передают абонентам 1-(K-1), входами - вторые входы формирователя передающих каналов 8, на которые передают сигналы от абонентов.

Элементы станции могут быть выполнены согласно способу-прототипу, в частности формирователи 5, 8 с применением предлагаемых блок-схем [2, рис. 4.16, 4.18, 4.20].

Принцип радиосвязи по предлагаемому способу поясним применительно к системе, состоящей из K=3 станций связи, расположенных согласно фиг. 1.

Со станции 0 с номером k=0 одновременно и на одной частоте осуществляется дуплексная радиосвязь в прямом и обратном направлении с другими станциями системы, здесь со станцией 1 с номером k=1 и станцией 2 с номером k=2. Аналогично для других станций.

Передача сообщений от абонентов станции 0, фиг. 2, осуществляется путем формирования соответствующих пространственных передающих парциальных каналов (условно говоря, лучей) в формирователе 8 и антенн 4.1-4.N передающей решетки 3. Направления передачи показаны на фиг. 1 исходящими стрелками, задаются изначально и неизменны: от абонента 1 через формирователь 8 к станции 1,…, от абонента K-1 через формирователь 8 к станции K-1.

Прием сообщений абонентами станции 0, фиг. 2, происходит в обратном порядке: первоначально путем преобразования электромагнитных волн в принятые радиосигналы антеннами 2.1-4.М приемной решетки 1, затем формированием соответствующих парциальных приемных каналов в формирователе 5. Направления приема показаны на фиг. 2 входящими стрелками, задаются изначально и неизменны: от станции 1 через приемную решетку 1 и ее антенны 2.1-2.М через формирователь 5 к абоненту 1,…, от станции K-1 через приемную решетку 1 и ее антенны 2.1-2.М через формирователь 5 к абоненту K-1.

В формирователях приемных 5 и передающих 8 каналов реализуются операции способа-прототипа. В каждом передающем парциальном канале передаваемое сообщение преобразуют в радиосигнал, который умножают на весовые коэффициенты передачи, полученные радиосигналы суммируют по совокупности парциальных каналов; в каждом приемном парциальном канале принятые радиосигналы умножают на весовые коэффициенты приема, суммируют по совокупности антенн и преобразуют в принятое сообщение.

Важнейшие подготовительные операции, предшествующие непосредственному проведению сеансов связи, состоят в определении весовых коэффициентов передачи и приема. Рассмотрим соответствующие преобразования применительно к станции связи k=0.

Весовые коэффициенты передачи определяют в вычислителе весовых коэффициентов передачи 7.

Весовые коэффициенты передачи парциальных каналов станции-отправителя k=0 определяют по принципу взаимности, исходя из обеспечения совместного приема в местах размещения антенн передающей решетки станции-отправителя радиосигнала точечного изотропного излучателя из центра приемной решетки станции-отправителя и независимых радиосигналов таких же излучателей из центров передающих решеток прочих k=1, k=2 станций. Весовые коэффициенты, соответствующие приему сигнала от станции-получателя на фоне сигналов от других K-1 станций и сигнала из центра собственной приемной решетки, используют как коэффициенты передачи парциального канала.

Детализируем операцию определения весовых коэффициентов передачи. Введем следующие обозначения:

- координаты центра приемной и передающей решетки в горизонтальной плоскости, реальная часть - по оси x абсцисс, мнимая - по оси у ординат;

- координаты центра приемной и передающей решетки в горизонтальной плоскости, реальная часть - по оси x абсцисс, мнимая - по оси у ординат;

Hk, hk - высота подъема центра приемной и передающей решетки над земной поверхностью, где  - номер станции при общем количестве K;

- номер станции при общем количестве K;

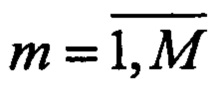

- координаты антенн приемной и передающей решетки в горизонтальной плоскости, где R, r - радиус приемной и передающей решетки,

- координаты антенн приемной и передающей решетки в горизонтальной плоскости, где R, r - радиус приемной и передающей решетки,  - номер приемной антенны при общем количестве М,

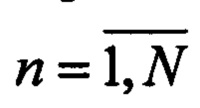

- номер приемной антенны при общем количестве М,  - номер передающей антенны при общем количестве N, α=2⋅π/М,

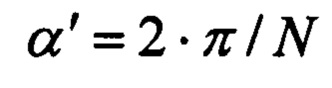

- номер передающей антенны при общем количестве N, α=2⋅π/М,  - квант углового положения антенн приемной и передающей решетки;

- квант углового положения антенн приемной и передающей решетки;

λ - длина волны излучения;

k - номер станции-отправителя, k'=0,1,…,K-1 - текущий номер станции.

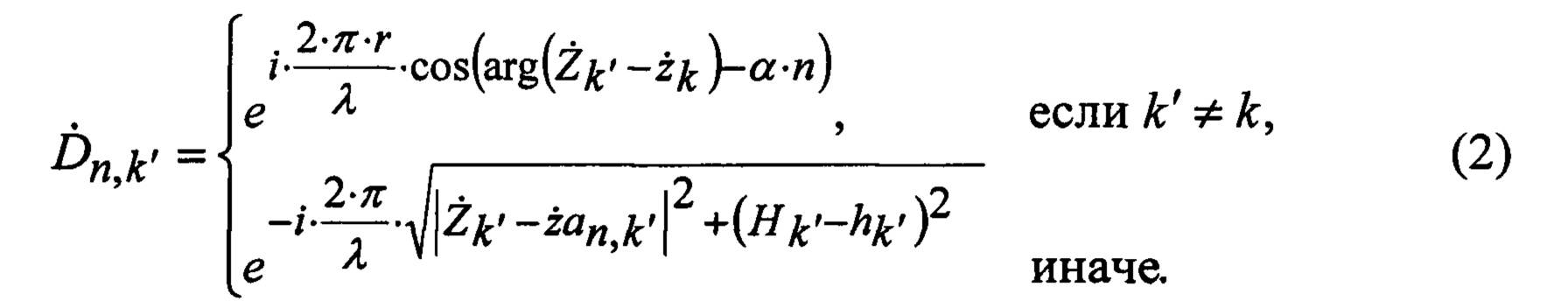

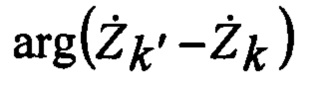

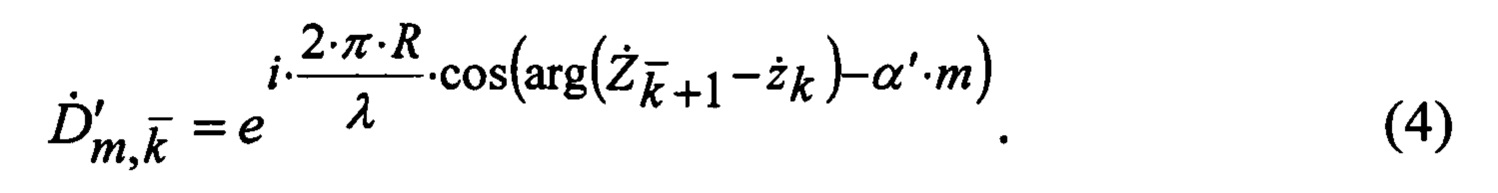

По методике [3], исходя из набегов фаз в рассматриваемых условиях при общем количество принимаемых сигналов равном K определяют амплитудно-фазовое распределение в местах расположения передающих антенн

Верхняя часть формулы (2) соответствует приему сигналов от удаленных станций. Величина  есть угол визирования этих станций от станции-отправителя. Нижняя часть формулы описывает процесс приема сигнала в местах расположения передающих антенн из центра приемной решетки собственной станции. Здесь, из-за относительной близости, важны конкретные расстояния от передающих до приемных антенн станции.

есть угол визирования этих станций от станции-отправителя. Нижняя часть формулы описывает процесс приема сигнала в местах расположения передающих антенн из центра приемной решетки собственной станции. Здесь, из-за относительной близости, важны конкретные расстояния от передающих до приемных антенн станции.

В соответствии с формулами (1), (2) определяют весовые коэффициенты передачи

Номер строки матрицы весовых коэффициентов передачи  при нумерации от 0 до K-1, соответствует номеру станции, в направлении которой формируется максимум излучения.

при нумерации от 0 до K-1, соответствует номеру станции, в направлении которой формируется максимум излучения.

Весовые коэффициенты приема определяют в вычислителе весовых коэффициентов приема 5.

В соответствии с фиг. 2 при приеме учитывают сигналы от удаленных (K-1) станций и сигналы собственной передающей решетки при передаче сообщений на эти станции. Общее количество сигналов равно K'=2⋅(K-1).

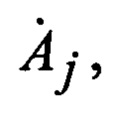

Введем удобную в этом случае нумерацию текущего номера станции

При приеме сигналов удаленных станций амплитудно-фазовое распределение в местах расположения приемных антенн станции-получателя k=0 определяется аналогично верхней части соотношения (2) исходя из взаимного положения станций по формуле

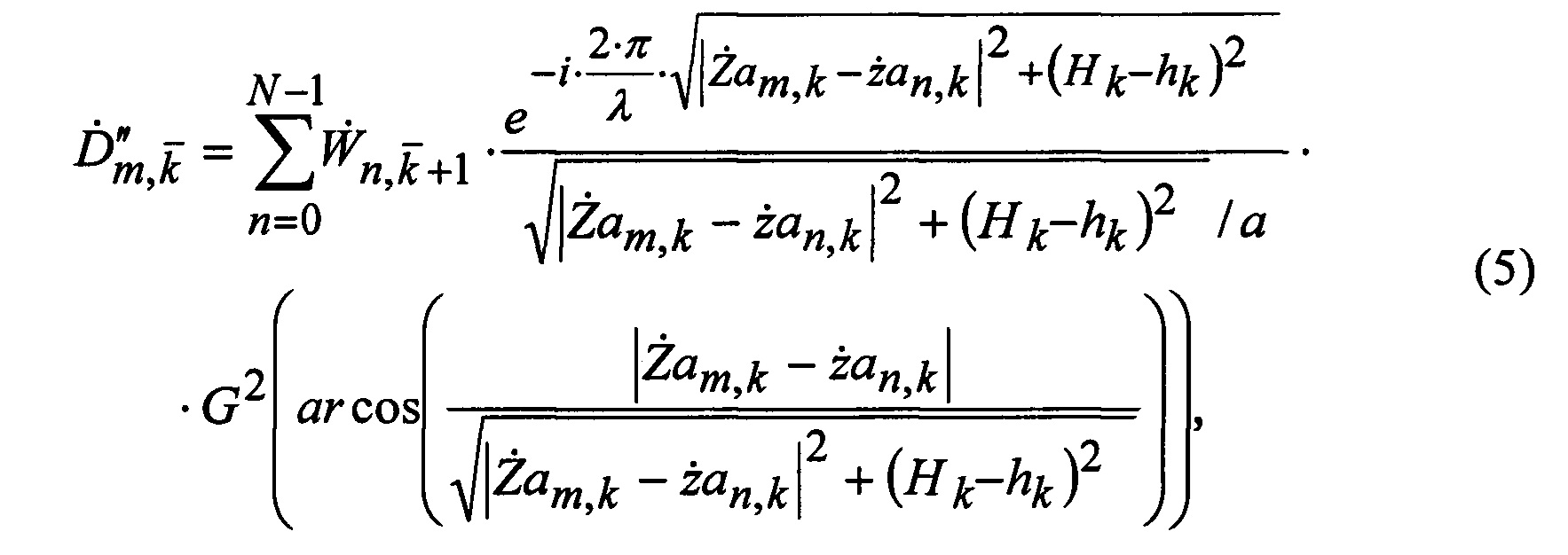

Когда осуществляется прием от собственной передающей решетки при относительной близости ее к решетке приемной и не полной компенсации излучений в приемных антеннах, вследствие концентрации энергии в центр решетки, а не в места расположения приемных антенн, учитывают дополнительные сопутствующие факторы. К ним относятся: фазовые набеги и ослабления сигналов при распространении радиоволн между элементами решеток; диаграммы направленности антенн-вертикальных вибраторов; ранее определенное амплитудно-фазовое распределение в антеннах передающей решетки.

С учетом указанных особенностей амплитудно-фазовое распределение в местах расположения приемных антенн от собственного передатчика определяют по формуле

где а - нормировочный коэффициент равный среднему расстоянию между станциями.

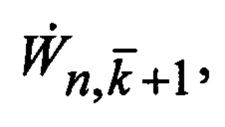

В формуле (5) амплитудно-фазовое распределение в антеннах передающей решетки учитывается первым множителем  фазовые набеги и ослабление сигналов при распространении радиоволн в свободном пространстве вторым множителем, а диаграммы направленности вертикальных вибраторов в вертикальной плоскости третьим множителем G2(⋅).

фазовые набеги и ослабление сигналов при распространении радиоволн в свободном пространстве вторым множителем, а диаграммы направленности вертикальных вибраторов в вертикальной плоскости третьим множителем G2(⋅).

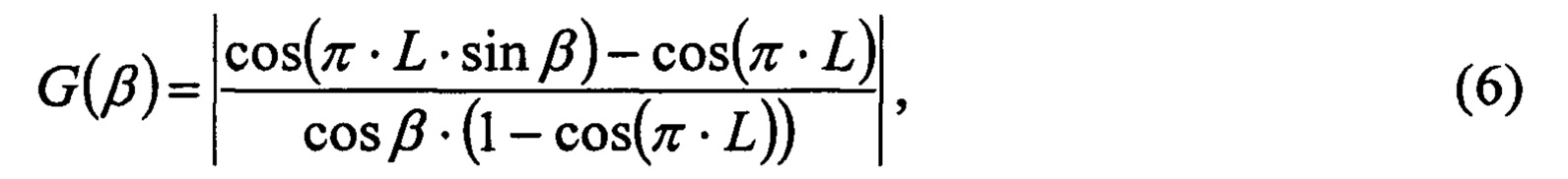

Диаграмма направленности вертикального вибратора определяется [4, стр. 54] по формуле

где β - угол между осью вибратора и вектором Пойтинга потока электромагнитной энергии.

Затем объединяют амплитудно-фазовые распределения полей отдельных источников (4), (5) по формуле

где

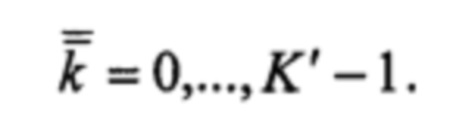

После чего определяют весовые коэффициенты приема

В строках 0 и 1 матрицы  содержатся весовые коэффициенты приема от станций 1 и 2. Строки 2, 3 в данном способе избыточны, но могут использоваться для контроля передаваемых со станции сообщений.

содержатся весовые коэффициенты приема от станций 1 и 2. Строки 2, 3 в данном способе избыточны, но могут использоваться для контроля передаваемых со станции сообщений.

Последующий процесс радиосвязи проиллюстрируем на примере системы связи из K=3 станций при следующих других исходных данных:

радиус системы связи Rs = 10 км, соответственно расстояние между станциями а=2⋅Rs⋅sin(π/K) = 17,32 км;

рабочая частота f0 = 1000 МГц, соответственно длина волны λ = 0,3 м;

разнос приемной и передающей решетки 5 м;

число антенн приемной и передающей решетки М = 7, N = 5;

их радиусы R=0,50⋅λ, r=0,35⋅λ;

длина вибратора-антенны 0,25⋅λ;

мощность излучения каждой передающей антенны, по каждому сообщению с учетом коэффициента направленного действия антенн Р = 1 Вт.

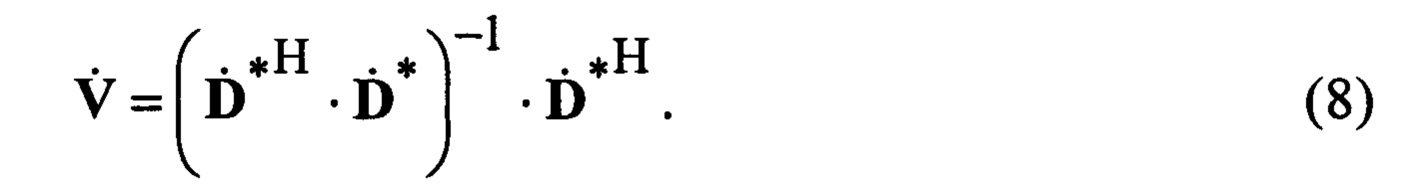

Обозначим  где j=0,…,5 - комплексные амплитуды сигналов со случайной начальной фазой передаваемых в направлениях соответственно: от станции 0 к станции 1; 0→2; 1→0, 1→2; 2→0 и 2→1.

где j=0,…,5 - комплексные амплитуды сигналов со случайной начальной фазой передаваемых в направлениях соответственно: от станции 0 к станции 1; 0→2; 1→0, 1→2; 2→0 и 2→1.

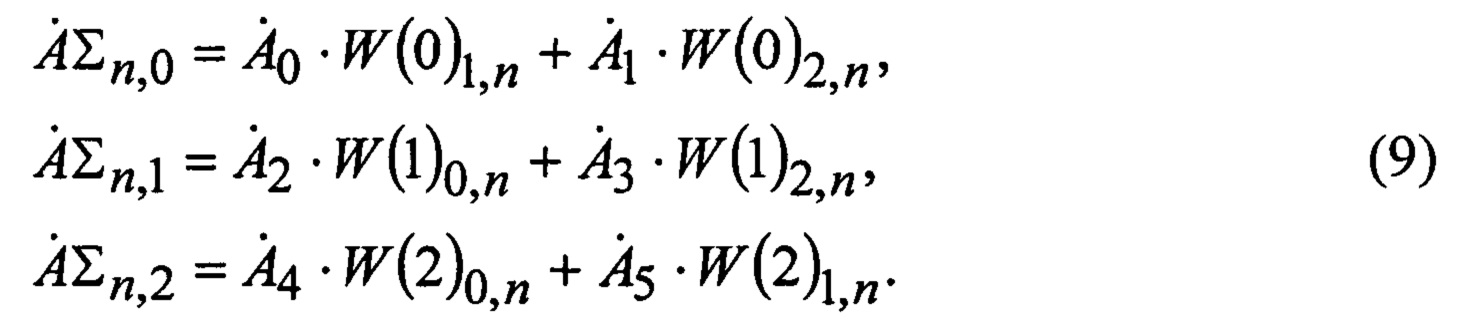

Амплитудно-фазовое распределение в передающих решетках станций 0, 1, 2 образуется как сумма соответствующих передаваемых сигналов

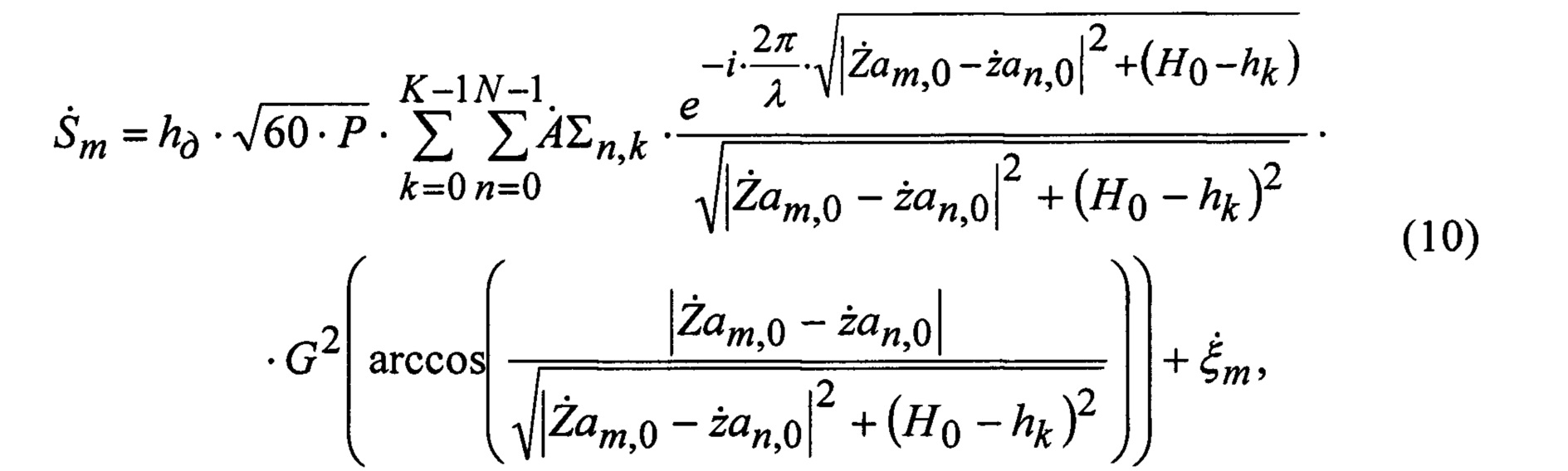

Сигналы, принимаемые антеннами приемной решетки станции 0, образуются в результате суммирования излучений (9) всех станций

где  - действующая высота антенн,

- действующая высота антенн,  - шумы приема.

- шумы приема.

Оценку комплексных амплитуд получают в парциальных каналах приема умножением на матрицу коэффициентов приема (8)

где  - коэффициент нормировки.

- коэффициент нормировки.

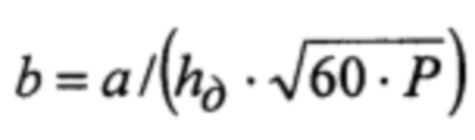

Нормировками а, b обеспечивается калибровка коэффициента передачи сообщений с приведением его к единичному значению когда

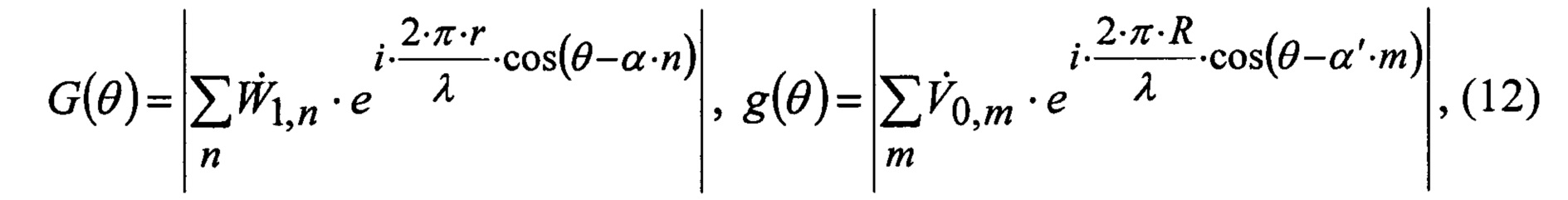

На фиг. 3, 4 показаны диаграммы направленности передающего и приемного парциального канала станции 0 при передаче в направлении 0→1 и приеме в обратном направлении 1→0 при горизонтальном разносе приемной и передающей решетки. Расчеты выполнены по формулам

где θ - азимут точки приема или излучения.

В обоих диаграммах максимумы формируются в районе 150 град, в направлении станции 1, и нули приема 210 град в направлении станции 2. На фиг. 3 имеется и нуль передачи в направлении 270 град на собственную приемную решетку. На фиг. 4 в районе 90 град, направление на собственный передатчик, наблюдается закономерное снижение уровня.

Оценка качества радиосвязи предложенным способом выполнена методом статистического имитационного моделирования исходя из результатов оценки модулей комплексных амплитуд (11). Истинные значения амплитуд передаваемых сигналов установлены равными Aj=1+0,01⋅j, шумы приема 4,5 мВ, что соответствует напряженности поля шумов на входе приемных антенн 2 мкВ/м. Средний уровень сигнала в приемных антеннах от собственного передатчика составил 2,3 мВ и 83,7 мВ соответственно при вертикальном и горизонтальном разносе решеток, что далеко от предела блокирования приемных устройств. Получены несмещенные оценки амплитуд со средним квадратичным значением 2 мВ, как при горизонтальном так и при вертикальном разносе. Это соответствует отношению сигнал/шум примерно 500 раз, что гарантирует высокое качество связи.

Таким образом, предложенное техническое решение обеспечивает одновременную радиосвязь по принципу «каждый с каждым» при сокращении потребного частотного ресурса и повышении надежности связи.