Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ЦИТОРЕДУКТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ТРЕТЬЕГО КУРСА НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к области медицины, а именно к способам интерпретации результатов лабораторных анализов, и может быть использовано при раке яичников (далее - РЯ) для улучшения результатов лечения путем увеличения или изменения курсов неоадъювантонй химиотерапии при неблагоприятных значениях маркеров.

Выбор тактики лечения РЯ определяется в соответствии со стадией опухолевого процесса согласно классификации по системам FIGO и TNM.

Схема лечения больных РЯ включает в себя выполнение циторедуктивной операции и адъювантной химиотерапии (далее - XT) с применением таксанов и платиновых производных. У пациенток с распространенными стадиями заболевания (IIIc-IV) в эту схему включают неоадъювантную XT, что увеличивает вероятность оптимального объема циторедукции.

Главной задачей хирургического вмешательства является обеспечение максимальной циторедукции, поскольку показатели общей и безрецидивной выживаемости напрямую зависят от объема остаточной опухоли (Chi D.S., Franklin С.С., Levine D.A., Akselrod F., Sabbatini P., Jarnagin W.R. et al., Improved optimal cytoreduction rates for stages IIIC and IV epithelial ovarian, fallopian tube, and primary peritoneal cancer: a change in surgical approach, Gynecol. Oncol. - 2004. - 94: 650-654). Например, медиана выживаемости больных РЯ, у которых удалось достичь оптимальной циторедукции, в два и более раз выше в сравнении со случаями наличия остаточной опухоли большего размера (Chang S.J., Hodeib М., Chang J., Bristow R.E. Survival impact of complete cytoreduction to no gross residual disease for advanced-stage ovarian cancer: a meta-analysis. Gynecol Oncol. - 2013. - 130: 493-498). Существуют разные мнения относительно величины cut off (точки дискриминации) для определения оптимальной циторедукции: от 0 до 3 см в наибольшем диаметре остаточной опухоли. Однако GOG группа (Gynecologic Oncology Group) рекомендует считать показателем оптимальной циторедукции величину максимального диаметра остаточной опухоли, не превышающую 1 см (Ozols R.F., Bundy B.N., Greer В.Е., Fowler J.M., Clarke-Pearson D., Burger R.A., et al. Phase III trial of carboplatin and paclitaxel compared with cisplatin and paclitaxel in patients with optimally resected stage III ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group study. // J Clin Oncol. - 2003. - 21:3194-3200).

В целом, применение неоадъювантной XT позволяет уменьшить размеры опухоли, снизить выраженность полисерозитов, улучшить резектабельность и, как следствие, увеличить вероятность благоприятного прогноза течения заболевания (Chang S.J., Hodeib М., Chang J., Bristow R.E. Survival impact of complete cytoreduction to no gross residual disease for advanced-stage ovarian cancer: a meta-analysis. Gynecol Oncol. - 2013. - 130: 493-498). Количество курсов неоадъювантной XT варьирует от двух до шести и основывается на субъективных клинических данных. При этом, несмотря на выполнение неоадъювантной XT, доля случаев нерадикальной циторедукции остается высокой, достигая 30-45% (Bogani G., Matteucci L., Tamberi S., Arcangeli V., Ditto A., Maltese G. et al. The impact of number of cycles of neoadjuvant chemotherapy on survival of patients undergoing interval debulking surgery for stage IIIC-IV unresectable ovarian cancer: results from a multi-institutional study. // Int J Gynecol Cancer. - 2017. - 27 (9): 1856-1862). В то же время увеличение числа курсов неоадъювантной XT у части больных могло бы улучшить резектабельность, повышая, таким образом, шанс достигнуть оптимальной циторедукции. Однако объективные клинико-лабораторные показатели, способные предсказать результат хирургического вмешательства после выполнения неоадъювантной XT, до сих пор не разработаны. Это является препятствием для персонализации количества курсов неоадъювантной химиотерапии.

Таким образом, проблема оценки эффективности неоадъювантной XT и прогноза достижения оптимального циторедуктивного хирургического лечения больных РЯ остается актуальной. Наличие объективного метода прогнозирования оптимальности циторедукции при выполнении неоадъювантной XT у больных распространенными стадиями РЯ позволит индивидуализировать тактику лечения с целью увеличения оптимальности циторедукции и, как следствие, улучшения прогноза течения заболевания.

Известен метод прогнозирования оптимальности циторедукции, основанный на определении предоперационных значений СА125 у больных РЯ. Авторы рассматривали различные пороговые уровни СА125 с расчетом положительного прогностического значения (далее - ППЗ) и отрицательного прогностического значения (далее - ОПЗ) с целью распределения больных РЯ на группы с высокой и низкой вероятностью достижения оптимальной циторедукции. Был установлен оптимальный дискриминационный уровень СА125, составляющий 500 ед/мл. Предоперационные уровни маркера, превышающие это значение, соответствовали низкой вероятности выполнения оптимальной циторедукции (22%), а уровни маркера ниже 500 ед/мл - высокой вероятности достижения оптимальной циторедукции - 73% (Chi D.S., Venkatraman E.S., Masson V., Hoskins W.J. The ability of preoperative serum CA-125 to predict optimal primary tumor cytoreduction in stage III epithelial ovarian carcinoma. // Gynecol Oncol. - 2000. - 77(2):227-31).

Однако найденная авторами закономерность не позволяет провести исчерпывающее разграничение в отношении прогноза циторедукции, а дает лишь вероятность того или иного исхода хирургического вмешательства. Кроме того, авторами не была проведена оценка сывороточных уровней маркера НЕ4, способного дать дополнительную информацию о состоянии опухолевого процесса на этапах мониторинга. Кроме того, авторы не связывают выявленную закономерность ни с количеством курсов неоадъювантной химиотерапии, ни с самим фактом ее проведения.

Известен способ предикции шансов выполнения оптимальной циторедуктивной операции у больных распространенным РЯ (Fagotti A., Ferrandina G., Fanfani F., Ercoli A., Lorusso D., Rossi M., Scambia G.A. Laparoscopy-Based Score to Predict Surgical Outcome in Patients With Advanced Ovarian Carcinoma: A Pilot Study // Ann Surg Oncol. 2006 13(8): 1156-61), основанный на лапароскопическом методе. 64 больным распространенным РЯ была выполнена лапароскопия для оценки вероятности достижения оптимальной циторедукции (остаточная опухоль ≤1 см), а на втором этапе - стандартная лапаротомия. Чувствительность, специфичность, ППЗ, ОПЗ и общая точность были рассчитаны для каждого лапароскопического параметра. На основе статистической обработки 7 лапароскопических параметров было выбрано для включения в финальную модель. Каждому параметру было присвоено количественное значение, основанное на статистической значимости, и для каждого пациента был табулирован общий прогностический индекс. Для оценки возможности разработанной модели предсказывать исход операции использовали ROC-анализ. Базовыми лапароскопическими параметрами оказались: наличие опухолевого поражения сальника, перитонеальный канцероматоз, диафрагмальный канцероматоз, мезентериальная ретракция, инфильтрация желудка и/или кишечника и метастазы в печень. На их основе был разработан финальный предиктивный индекс. В финальной модели, если у пациентки предиктивный индекс был ≥8, то у нее удавалось достичь субоптимальной циторедукции в 100% случаев (ППЗ - 100%, ОПЗ - 70%).

Однако предложенный авторами лапароскопический метод прогноза достижения оптимальной циторедукции является инвазивным (дополнительное хирургическое вмешательство) и дорогостоящим. Кроме того, этот метод оценки заявленных параметров является визуальным и, таким образом, зависит от квалификации хирурга-лапароскописта.

Описан метод прогноза достижения оптимальной циторедукции при хирургическом вмешательстве (WO/2014/153442 METHODS AND SYSTEMS FOR TREATMENT OF OVARIAN CANCER) с использованием сигнатуры спектра генов в опухолевой ткани, включающей представителей сигнальных путей TGF-β / Smad; RTK / Ras / MAPK / Egr-1; AMPK / Egr-1; Hedgehog / Gli, по которым можно прогнозировать исход хирургического вмешательства. Заявляемая авторами сигнатура разделена на 2 списка генов, экспрессия которых была повышена (список 1) или понижена (список 2) в опухолях пациенток, у которых не удавалось достичь оптимальной циторедукции. Используя такой подход, авторы показали, что у больной РЯ прогнозируется оптимальная циторедукция, если уровень продуктов экспрессии, по меньшей мере, одного маркерного гена, включенного в список 1, или уровень фосфорилированного SMAD2/SMAD3 не превышают эталонный показатель, или уровень продуктов экспрессии гена из списка 2 не меньше эталонного уровня. Если же уровень продуктов экспрессии, по меньшей мере, одного маркерного гена из списка 1, или уровень фосфорилированного SMAD2/SMAD3 выше эталонного, или содержание продуктов экспрессии из списка 2 меньше эталонного показателя, то велика вероятность не достичь оптимальной циторедукции при хирургическом вмешательстве.

Однако представленный алгоритм базируется на молекулярно-генетических исследованиях и, как следствие, требует высокотехнологичного дорогостоящего оборудования и реактивов, которые имеются лишь в единичных клиниках. Таким образом, в настоящее время представленный метод является высоко финансово затратным и не может быть масштабирован.

Самым близким к заявляемому способу является способ прогнозирования субоптимального объема (>1 см остаточной опухоли) циторедуктивного хирургического вмешательства у больных распространенным РЯ, раком фаллопиевой трубы и брюшины (R.S. Suidan, Ramirez Р.Т., Sarasohn D.M., Teitcher J.B., Mironov S., Iyer R.B., et al. A multicenter prospective trial evaluating the ability of preoperative computed tomography scan and serum CA-125 to predict suboptimal cytoreduction at primary debulking surgery for advanced ovarian, fallopian tube, and peritoneal cancer // Gynecol. Oncol. - 2014. - 134: 455-461), основанный на результатах компьютерной томографии (КТ) и сывороточных уровней СА-125. КТ-сканирование брюшной полости/таза и определение сывороточных уровней СА-125 проводили за 35 и 14 дней до операции соответственно. Исходно были оценены четыре клинических и 20 рентгенологических критериев. Авторы показали, что при многофакторном анализе три клинических и шесть рентгенологических критериев были значимо ассоциированы с субоптимальным удалением опухолевых масс: возраст ≥60 лет (р=0,01), СА-125 ≥500 ед/мл (р<0,001); ASA 3-4 (р<0,001); надпочечные забрюшинные лимфатические узлы >1 см (р<0,001); опухолевые поражения в спайках/утолщениях тонкой кишки (р<0,001); поражения >1 см в нижних отделах кишечника (р=0,03), в основании верхней брыжеечной артерии (р=0,003), периселезеночной области (р<0,001) и сальниковой сумки (р<0,001).

Каждому критерию был присвоен «оценочный балл». У пациенток с общим баллом 0, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 и ≥9 доля субоптимальных циторедукций составляла 5%, 10%, 17%, 34%, 52% и 74% соответственно. Прогностическая модель, объединяющая эти девять факторов, имела предсказательную точность 0,758.

Однако, разработанная авторами прогностическая модель расчета вероятности субоптимальной циторедукции, включающая детализированный анализ результатов, основана на субъективных оценках зон поражения и, таким образом, зависит от квалификации КТ-специалиста и разрешающей способности использованного оборудования. Кроме того, авторы измеряли уровни только одного серологического маркера - СА 125 и не связывали исход оперативного вмешательства с количеством курсов и самим фактом проведения неоадъювантной XT.

В заявляемом способе предлагается алгоритм прогнозирования исхода циторедуктивной операции у больных распространенным РЯ после выполнения трех курсов неоадъюватной XT. Уровни опухолеассоциированных маркеров СА 125 и НЕ4, которые необходимо учитывать при прогнозе исхода циторедукции, оценивают с помощью доступного иммунохемилюминесцентного метода. Исследование уровней СА 125 и НЕ4 в сыворотке крови (СК) позволяет прогнозировать максимально достижимый объем циторедукции при последующем хирургическом вмешательстве, что позволяет персонализировать тактику лечения больной (в частности, при необходимости увеличить число курсов неоадъюватнной XT).

Техническим результатом заявленного способа является разработка алгоритма прогнозирования оптимальной циторедукции у пациенток после завершения третьего курса неоадъювантной XT.

Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается за счет того, что также как и в известном способе, проводят оценку СА 125.

Особенность заявляемого способа заключается в том, что определяют концентрации двух количественных уровней маркеров, и если СА125 >535 ед/мл и/или НЕ4 >205 пмоль/л, то результатом операции будет достигнута лишь субоптимальная или неоптимальная циторедукция.

Оценка характера операции в зависимости от объема остаточной опухоли яичников включала следующие критерии:

оптимальная циторедуктивная операция - отсутствие визуальных признаков остаточной опухоли в брюшной полости, малом тазу и забрюшинном пространстве или не более 1 см в наибольшем измерении остаточной опухолевой массы;

субоптимальная циторедуктивная операция - наличие остаточной опухоли от 1 см до 2 см;

неоптимальная циторедуктивная операция - наличие остаточной опухоли более 2 см в наибольшем измерении (Онкология Национальное руководство, под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова. - «Гэотар-Медиа» - 2008. - 1060 с.).

Изобретение поясняется подробным описанием, таблицами и клиническими примерами.

Способ прогнозирования исхода циторедуктивной операции у больных РЯ осуществляется следующим образом.

Берут образец СК больной РЯ после завершения третьего курса неоадъювантной XT, т.е. перед операцией. Количественное определение уровней СА125 и НЕ4 проводят в образце СК пациентки иммунохемилюминесцентным методом на иммуноанализаторе, (например, ARCHITECT i1000SR Abbott Diagnostics, США) в соответствии с инструкциями к прибору и наборам реагентов.

У больной РЯ по совокупности полученных результатов определения уровней опухолеассоциированных маркеров после завершения третьего курса неоадъювантной XT прогнозируют исход предстоящего хирургического вмешательства, и если:

- полученное значение СА125 >535 ед/мл и/или НЕ4 >205 пмоль/л, то результатом операции будет субоптимальная или неоптимальная циторедукция;

Реализация предлагаемого способа занимает 3,5 часа.

Преимущества данного способа демонстрируется представленными ниже данными.

Структура обследованных групп больных:

- больные РЯ, которым определяли сывороточные уровни СА125 и НЕ4 до и после каждого курса неоадъюватнной XT (n=40); среди них оптимальной циторедукции удалось достичь 13 пациенткам (32,5%), еще в 13 наблюдениях (32,5%) имела место субоптимальная циторедукция и в 14 наблюдениях (35%) - неоптимальная циторедукция.

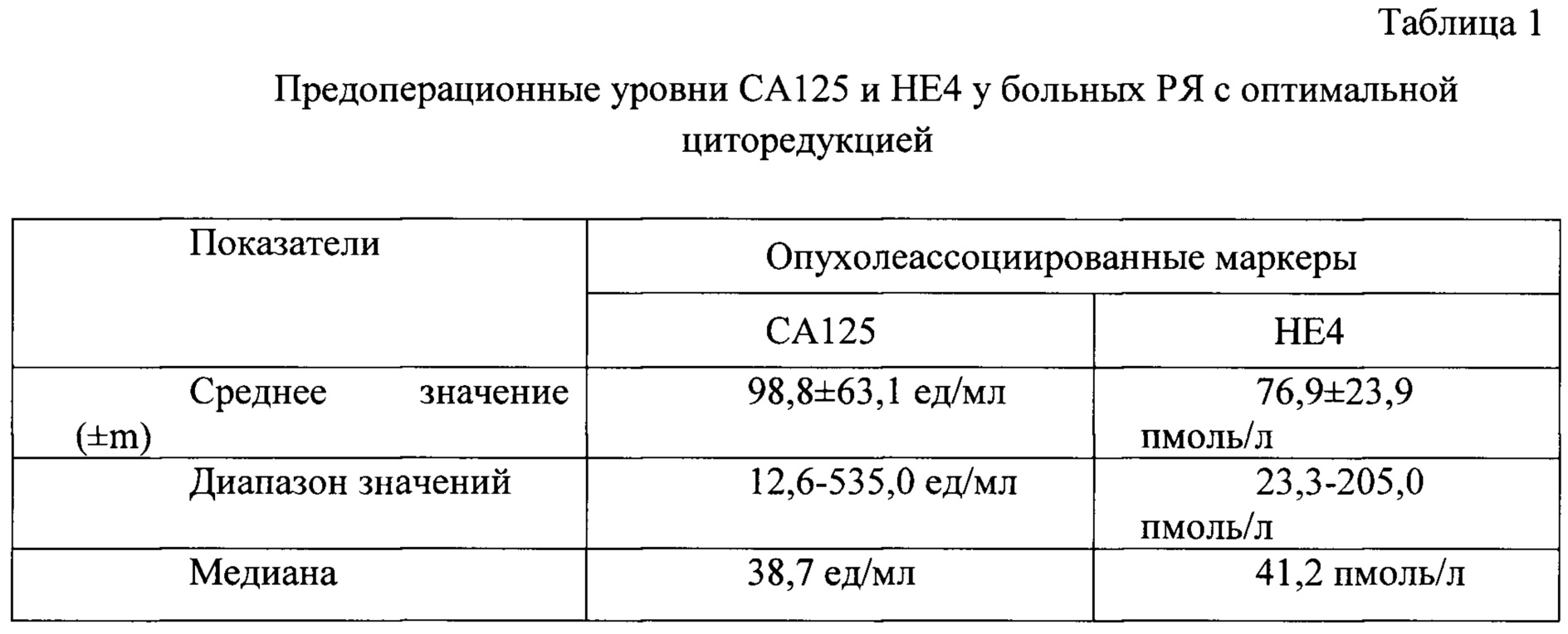

Сывороточные уровни СА125 и НЕ4 после выполнения 3-х курсов неоадъювантной XT у больных РЯ, которым удалось достичь оптимальной циторедукции, представлены в таблице 1. Так, средние уровни СА125 и НЕ4 в этой группе больных РЯ, которым удалось достичь оптимальной циторедукции, составили 98,8±63,1 ед/мл и 76,9±23,9 пмоль/л, а медианы - 38,7 ед/мл и 41,2 пмоль/л, соответственно. При этом максимальное значение СА125 достигало 535,7 ед/мл, а НЕ4 - 205,8 пмоль/л (табл. 1).

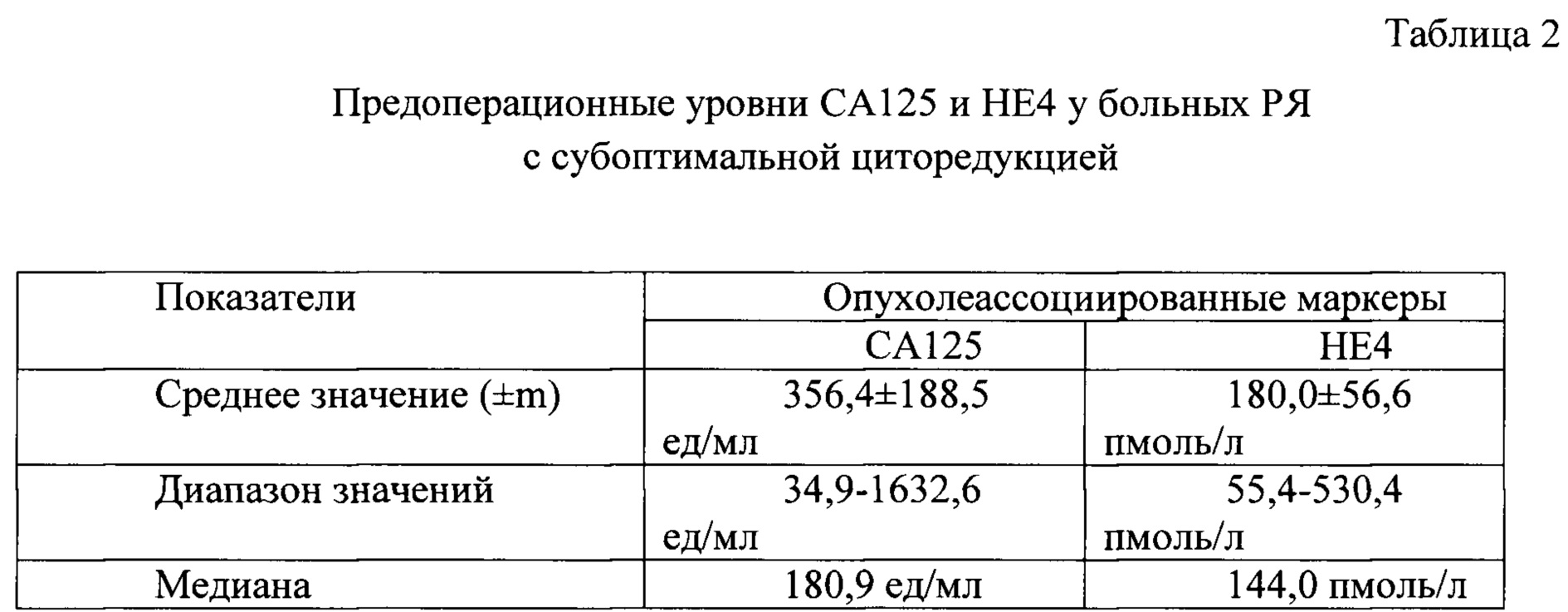

Во второй группе больных РЯ, у которых удалось достичь субоптимальной циторедукции, средние значения обоих маркеров после завершения неоадъювантной химиотерапии перед выполнением операции оказались более чем в 2 раза выше в сравнении с группой пациенток с оптимальной циторедукцией и составили 356,4±188,5 ед/мл - для СА 125, 180,0±56,6 пмоль/л - для НЕ4 (табл. 2). Медианы СА125 и НЕ4 в группе больных с субоптимальной циторедукцией имели более, чем трехкратное превышение по сравнению с медианами в первой группе пациенток (180,9 vs 38,7 ед/мл и и 144,038,7 ед/мл vs 41,2 пмоль/л, соответственно). Максимально зарегистрированные значения СА 125 оказались почти на порядок, и для НЕ4 - более чем в три раза выше в сравнении с этими показателями в группе больных РЯ с оптимальной циторедукцией (табл. 2).

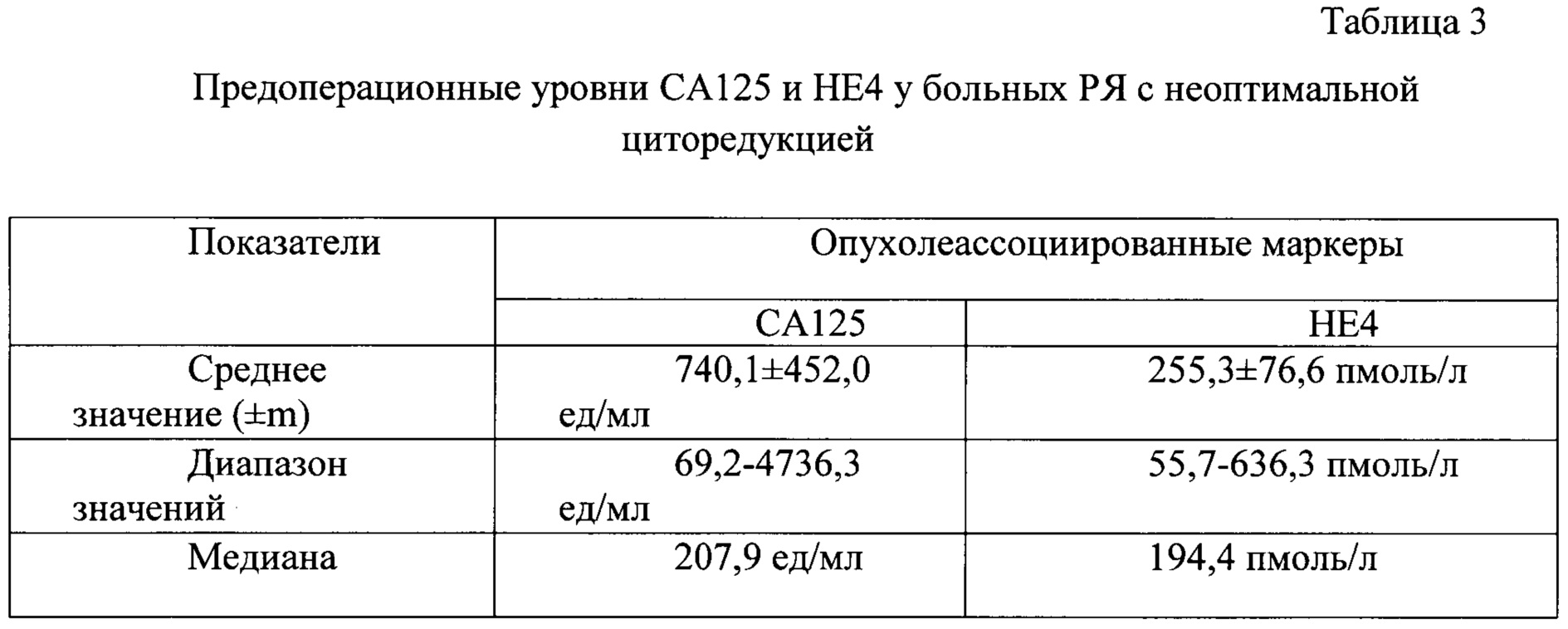

Самые высокие уровни обоих маркеров после выполнения трех курсов неоадъювантной XT выявлены в группе пациенток с неоптимальной циторедукцией (табл. 3). Зарегистрированы широкие границы диапазонов значений обоих маркеров: уровни СА125 - от 69,2 до 4736,3 ед/мл, а НЕ4 - от 55,7 до 636,3 пмоль/л. Средний уровень СА125 составил 740,1±452,0 ед/мл, НЕ4 - 255,3±76,6 пмоль/л. Медианы СА125 и НЕ4 были равны 207,9 ед/мл и 194,4 пмоль/л, соответственно.

Таким образом, ни у одной больной распространенным РЯ с достигнутой в результате оперативного вмешательства оптимальной циторедукцией после проведения 3-х курсов неоадъювантной XT уровни СА 125 не превышали 535 ед/мл, и/или НЕ4 - не превышали 205 пмоль/л. У больных РЯ, у которых операция завершилась субоптимальной или неоптимальной циторедукцией предоперационные уровни обоих маркеров могли быть как выше, так и (у части пациенток) ниже указанных дискриминационных уровней СА 125 и НЕ4.

Примеры конкретного использования предлагаемого способа.

Пример 1. Пациентка О., 51 года, в мае 2012 г. отметила дискомфорт в нижних отделах живота и малого таза, по поводу чего обратилась к гинекологу. По данным УЗИ было выявлено новообразование яичников, асцит, плеврит; заключение цитологического исследования плевральной жидкости - специфический экссудат с наличием комплексов аденогенного рака; по данным цитологического исследования пунктата лимфатических узлов - метастазы аденогенного рака. Исходный уровень СА125 составил 3015,1 ед/мл, а НЕ4 - 2410,6 пмоль/л. В результате комплексного обследования был поставлен диагноз РЯ IV стадии.

На первом этапе лечения было проведено три курса неоадъювантной XT по схеме таксаны + производные платины. После ее завершения уровень СА125 оказался равен 655,9 ед/мл, а НЕ4 - 416,0 пмоль/л. Далее была выполнена операция в объеме экстирпации матки с придатками и резекции большого сальника, по результатам которой была достигнута неоптимальная циторедукция. Таким образом, уровни обоих маркеров превышали дискриминационные значения, используемые в разработанном способе (СА125 - 535 ед/мл, НЕ4 - 205 пмоль/л), что прогнозировало невозможность достижения оптимальной циторедукции при выполнении операции.

Пример 2. Пациентка Л., 57 лет, в мае 2012 г. отметила болевые ощущения в правой половине живота. По данным комплексного обследования был выявлен РЯ IV стадии, асцит, плеврит, метастатическое поражение надключичных и паховых лимфоузлов. Исходное значение СА125 составило 457,8 ед/мл, а НЕ4 - 146,7 пмоль/л. На первом этапе лечения было выполнено три курса неоадъювантной XT по схеме таксаны + производные платины. После завершения неоадъювантной XT значение СА125 составило 74,6 ед/мл, а НЕ4 - 42,3 пмоль/л. Согласно вышеописанному нами способу, при уровнях СА125 <535 ед/мл и НЕ4 <205 пмоль/л результат циторедуктивной операции может быть любым, в том числе и оптимальным.

Пациентке было выполнено хирургическое вмешательство в объеме экстирпации матки с придатками, субтотальной резекция большого сальника, частичной тазовой перитонэктомии, в результате которой была достигнута оптимальная циторедукция.

Пример 3. Больная И., 57 лет, в 2007 г. отметила чувство дискомфорта в малом тазу. При обследовании по месту жительства выявлен РЯ IV стадии, асцит, метастатическое поражение надключичных лимфоузлов слева и влагалища. Сывороточные концентрации СА125 и НЕ4 до начала лечения составили 11140,0 ед/мл и 1022,0 пмоль/л, соответственно. После обсуждения пациентки на консилиуме было принято решение о проведении на первом этапе лечения неоадъювантной XT. По завершении трех курсов XT уровень СА125 снизился до 2139,4 ед/мл, а НЕ4 - до 150,3 пмоль/л., что, тем не менее, прогнозировало невозможность достижения оптимальной циторедукции при выполнении операции.

Далее пациентке было выполнено хирургическое вмешательство в объеме экстирпации матки с придатками и субтотальной резекции большого сальника. По результатам операции была достигнута неоптимальная циторедукция, что согласуется с описанным нами способом.

Использование в клинической практике заявляемого способа позволяет спрогнозировать максимально достижимый объем циторедукции при последующем хирургическом вмешательстве и персонализировать тактику лечения пациентов (в частности, при необходимости увеличить число курсов неоадъюватнной XT).

Использование изобретения имеет, таким образом, социальный, медицинский эффект, так как позволяет провести более адекватное предоперационное лечение, способное в ряде случаев, хирургам достичь оптимальной циторедукции, что в свою очередь, может увеличить длительность безрецидивного течения опухолевого процесса и общую продолжительность жизни пациенток. Экономический эффект от использования изобретения состоит в персонализации количества курсов неоадъювантной химиотерапии и снижении затрат на лечение рецидивов благодаря увеличению времени безрецидивного течения.

Способ прогноза объема циторедуктивной операции у больных распространенным раком яичников после завершения третьего курса неоадъювантной химиотерапии, включающий измерение в сыворотке крови серологического маркера СА125, отличающийся тем, что определяют концентрации двух количественных уровней маркеров, и если СА125 >535 ед/мл и/или НЕ4 >205 пмоль/л, то результатом операции будет достигнута лишь субоптимальная или неоптимальная циторедукция.