Результат интеллектуальной деятельности: Способ диагностики недифференцированной дисплазии соединительной ткани у беременных женщин

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству, и может быть использовано для диагностики недифференцированной дисплазии соединительной ткани (нДСТ) у женщин в 22 - 36 недель гестации.

Актуальность проблемы определяется тем, что дисплазия соединительной ткани - группа наследуемых или врожденных нарушений соединительной ткани мультифакторной природы, характеризующаяся генетической неоднородностью и относительно доброкачественным течением, объединенная в синдромы и фенотипы на основе общности внешних и/или висцеральных признаков - встречается в пределах от 20 до 80% у населения России (Кадурина Т.И., Горбунова. В.Н. Дисплазия соединительной ткани: руководство для врачей. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2009. - 703 с. Роль дисплазии соединительной ткани в акушерско-гинекологической практике / А.С. Гаспаров и др. // Казанский медицинский журнал. - 2014. - Т. 95, №6. - С. 897-904).

Дисплазия соединительной ткани может стать причиной осложнений беременности и родов, таких как: невынашивание беременности, высокая частота преэклампсии и эклампсии, преждевременные роды, дородовое излитие околоплодных вод, предлежание плаценты, истмико-цервикальная недостаточность, плацентарная недостаточность, хроническая внутриутробная гипоксия плода, несостоятельность рубца на матке, аномалии родовой деятельности, гипотонические кровотечения, родовой травматизм, разрывы промежности и влагалища (Влияние цитрата магния на течение беременности при дисплазии соединительной ткани / Н.В. Керимкулова и др. // Гинекология. - 2013. - Т. 15, №5. - С. 76-82. Козинова О.В. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани и беременность: автореф. дис.… д-ра мед. наук. - М., 2009. - 43 с. Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms and pregnancy / G. Galazios, D. Papazoglou., P. Tsikouras., G. Kolios // J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. - 2009. - Vol. 22, N 5. - P. 627-633).

Соединительная ткань составляет около 50% массы тела, входит во все органы и системы организма, образует скелет, наружные покровы, сухожилия, хрящи, связки, стенку сосудов. Основными компонентами соединительной ткани являются коллаген, эластин, гликозоаминогликаны, протеогликаны и неколлагеновые структурные гликопротеины (Серов В.В., Шахтер А.Б. Соединительная ткань. - М.: Медицина, 1981. - 312 с.).

Изменения показателей биополимеров соединительной ткани, в частности коллагена, в течение гестационного периода у женщин с нДСТ значительны и значимы в вопросах формирования патологического течения беременности, в частности плацентарной недостаточности (Влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани на исходы беременности и родов: клинические аспекты, морфологические и иммуногистохимические особенности плаценты / Н.В. Керимкулова и др. // Земский врач. - 2013. - №3 (20). - С. 28-31.

Перетятко Л.П., Н.В. Никифорова, Н.В. Керимкулова Клинические и структурные особенности последов у женщин с недифференцированной дисплазией соединительной ткани // Клиническая медицина - 2015. Сборник материалов международной научной конференции, 2 сессия [Электронный ресурс] под ред. Г.А. Батрак. - М.: Изд.: ООО «Русальянс «Сова», 2015).

Вопросы верификации диагноза нДСТ, прогнозирования динамики течения синдромов и заболеваний при нДСТ, риска возможных осложнений, способов коррекции следует считать крайне актуальными, принимая во внимание широкий диапазон проявлений недифференцированных форм дисплазии соединительной ткани, прогредиентный характер течения, полиорганность поражения, неблагоприятные исходы данной патологии.

Известен способ диагностики дисплазии соединительной ткани путем осмотра наружной области глаз. При выявлении короткой глазной щели от 26 до 23 мм диагностируют дисплазию соединительной ткани (RU 2 400 137 С1 Д. Х.-Д. Хубиева, М.Л. Чередниченко, А.В. Ягода, Н.Н. Гладких, 27.09.2010). Недостатком метода является то, что диагностика недифференцированной дисплазии соединительной ткани может быть лишь в офтальмологической практике.

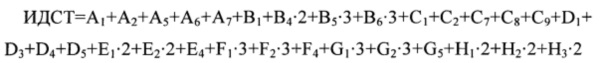

Имеется способ выявления дисплазии соединительной ткани у детей (RU 2 493 768, С1, В.Г. Арсентьев, Н.П. Шабалов, 27.09.2013). В педиатрии и ревматологии детского возраста определяют фенотипические признаки, выявляя индекс дисплазии соединительной ткани (ИДСТ) по формуле ,

,

где А - данные анамнеза: A1 - медленное заживление ран и рубцов; А2 - боли в суставах; А5 - чувство недостатка воздуха; А6 - повышенная утомляемость; А7 - синячковость, носовые кровотечения, кровоточивость; В - общий осмотр; B1 - длина тела выше 95 центиля; В4 - грыжи, диастазы мышц; В5 - астеническое телосложение; Вб - гипоплазия мускулатуры и жировой ткани; С - кожа: C1 - атрофические стрии, видимая сосудистая сеть; С2 - повышенная растяжимость кожи; С7 - экхимозы, положительная проба щипка; C8 - сухая морщинистая кожа; С9 - поперечные складки на животе; D - голова: D1 - долихоцефалия; D3 - длинная/короткая шея; D4 - аномалии ушных раковин; D5 - высокое/готическое небо; Е - туловище: E1 - деформация грудной клетки; Е2 - сколиоз; Е4 - грудной кифоз; F - лицо: F1 - широко/близко расположенные глаза; F2 - патология глаз; F4 - скошенность подбородка; G - руки: G1 - гипермобильность суставов; G2 - длинные пальцы, положительные симптомы большого пальца; G3 - короткие/кривые мизинцы; Н - ноги: H1 - увеличение длины стопы, плоскостопие; Н2 - гипермобильность суставов; Н3 - сандалевидная щель. При значение ИДСТ 30-40 определяют повышенную диспластическую стигматизацию. Диагностические баллы определяются по мере выраженности от 0 до 3 за каждый признак. Способ позволяет повысить точность скрининговой диагностики ДСТ у детей с учетом выраженности фенотипических признаков. Недостатком метода является то, что диагностика ДСТ может быть лишь в педиатрии и ревматологии детского возраста.

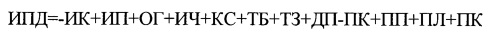

Существует способ предварительной диагностики синдрома ДСТ по комплексной оценке морфотипических признаков, ассоциированных с дисплазией соединительной ткани (RU 2341184 C1, И.В. Гайворонский, Э.К. Айламазян, С.В. Барабанов, М.Ю. Смирнова, Г.М. Зиятдинова, Д.А. Ниаури, 20.12.2008). Проводят комплексную оценку морфотипических признаков, ассоциированных с дисплазией соединительной ткани, путем выявления и количественной характеристики совокупности таких признаков. Для оценки выбирают только признаки, поддающиеся объективному измерению и характеризуемые количественными показателями. В качестве оценки степени выраженности каждого признака принимают величину относительного отклонения, соответствующего количественного показателя у обследуемого от среднестатистической нормы этого показателя, выраженного в величинах среднеквадратического отклонения. Полученные оценки используют для расчета интегрального показателя диспластичности (ИПД) по формуле:

, где ИК - оценка величины индекса Кетле, ИП - оценка величины индекса Пенье, ОГ - оценка величины показателя общей гибкости, ИЧ - оценка величины индекса Чижина, КС - оценка величины высоты кожной складки на кисти, ТБ - оценка величины показателя по тесту большого пальца, ТЗ - оценка величины показателя по тесту запястья, ДП - оценка величины отношения длины третьего пальца кисти к длине кисти, ПК - оценка величины степени подвижности в суставах кисти, ПП - оценка величины угла разгибания в пястно-фаланговом суставе пятого пальца, ПЛ - оценка величины угла разгибания в локтевом суставе, ПК - оценка величины угла разгибания в коленном суставе. При значении ИПД менее 1,8 оценивают выраженность морфотипических признаков, ассоциированных с дисплазией соединительной ткани как низкую (вариант нормы), от 1,9 до 5,9 - как среднюю с вероятностью наличия (или возможного развития) отдельных клинических проявлений ДСТ и выше 5,9 как высокую с вероятностью наличия развернутого синдрома ДСТ. Недостатком метода является то, что отдельно взятые признаки нестрого специфичны для нДСТ и нуждаются в клинической оценке, проведении уточняющего дифференциально-диагностического поиска. К недостаткам метода можно отнести также длительность и сложность математических расчетов.

, где ИК - оценка величины индекса Кетле, ИП - оценка величины индекса Пенье, ОГ - оценка величины показателя общей гибкости, ИЧ - оценка величины индекса Чижина, КС - оценка величины высоты кожной складки на кисти, ТБ - оценка величины показателя по тесту большого пальца, ТЗ - оценка величины показателя по тесту запястья, ДП - оценка величины отношения длины третьего пальца кисти к длине кисти, ПК - оценка величины степени подвижности в суставах кисти, ПП - оценка величины угла разгибания в пястно-фаланговом суставе пятого пальца, ПЛ - оценка величины угла разгибания в локтевом суставе, ПК - оценка величины угла разгибания в коленном суставе. При значении ИПД менее 1,8 оценивают выраженность морфотипических признаков, ассоциированных с дисплазией соединительной ткани как низкую (вариант нормы), от 1,9 до 5,9 - как среднюю с вероятностью наличия (или возможного развития) отдельных клинических проявлений ДСТ и выше 5,9 как высокую с вероятностью наличия развернутого синдрома ДСТ. Недостатком метода является то, что отдельно взятые признаки нестрого специфичны для нДСТ и нуждаются в клинической оценке, проведении уточняющего дифференциально-диагностического поиска. К недостаткам метода можно отнести также длительность и сложность математических расчетов.

Наиболее близким по техническому решению к заявляемому способу является способ диагностики нДСТ путем оценки у гинекологических больных результатов определения гормонального статуса пациенток, биохимических маркеров распада коллагена, в том числе С-концевых телопептидов, оксипролина (ОП) в крови и моче, гликозаминогликанов, фибронектина (Значимость биохимических маркеров распада коллагена в прогнозировании рецидива пролапса гениталий у женщин с дисплазией соединительной ткани / И.Ю. Ильина и др. // Вестник Российского государственного медицинского университета. - 2012. - №1. - С. 44-46). Недостатками способа являются возможность его применения лишь в гинекологической практике у женщин с пролапсом гениталий, а также значительная стоимость исследований.

Техническим результатом патентуемого способа является расширение арсенала диагностических средств и упрощение определения недифференцированной дисплазии соединительной ткани у беременных женщин в сроках 22-36 недель гестации. Заявляемый технический результат достигается тем, что у беременных в сроках 22-36 недель гестации в периферической венозной крови определяют уровень N-терминального пропептида проколлагена III типа (PIIINP) и при значении этого показателя более 52 пг/мл, но менее 101 пг/мл диагностируют нДСТ с точностью 91%.

Новизна заявляемого способа заключается в том, что впервые предлагается диагностика нДСТ по уровню N-терминального пропептида проколлагена III типа (PIIINP) в периферической венозной крови у беременных женщин в сроках 22-36 недель гестации.

По литературным данным использовалось определение PIIINP для диагностики цирроза печени (Knudsen C.S., Heickenclorff L., Nexo E. Measurement of amino terminal propeptide of type III procollagen (PIIINP) employing the AD VIA Centaur platform // Clin. Chim. Lab. Med. - 2014. - T. 52 (2). - P. 237-241), а также для определения PIIINP маркера костного метаболизма при сращении переломов длинных костей (Побел Е.А., Бенгус Л.М., Дедух Н.В. Маркеры костного метаболизма при сращении переломов длинных костей // Остеопороз и остеопатии. - 2012. - №2. - С. 25-32).

При дисплазии соединительной ткани показатель содержания PIIINP раннее не изучался.

В настоящее время установлено, что 95% всего коллагена в организме человека составляют коллагены I, II и III типов, которые образуют очень прочные фибриллы. Значительное содержание именно этих типов коллагена объясняется тем, что они являются основными структурными компонентами органов и тканей, которые испытывают постоянную или периодическую механическую нагрузку (кости, сухожилия, хрящи, межпозвоночные диски, кровеносные сосуды), а также участвуют в образовании стромы паренхиматозных органов. Поэтому коллагены I, II и III типов часто называют интерстициальными. Молекула PIIINP является показателем как синтеза, так и деградации коллагена типа III. Иногда удаление PIIINP из вновь синтезированного коллагена типа III происходит не полностью, и пропептид может оставаться присоединенным к некоторым молекулам, известным как коллаген типа IIIpN.

Мы считаем, что N-терминальный пропептид коллагена III типа (PIIINP) может рассматриваться в качестве перспективного биохимического маркера для диагностики нДСТ у беременных.

Способ осуществляется следующим образом.

У женщин, поступивших в акушерскую клинику, в 22-36 недель гестации, натощак берут периферическую венозную кровь в количестве 0,5 мл, центрифугируют при 1500 об/мин в течение 15 минут. На исследование идет 0,1 мл сыворотки крови. Определение (PIIINP) производят набором реактивов фирмы Cloud - Clone Corp. (USA) в течение 4 часов. Результат измеряют в пг/мл. При значении PIIINP более 52 пг/мл, но менее 101 пг/мл диагностируют недифференцированную дисплазию соединительной ткани.

Использование предполагаемого способа позволяет с высокой точностью - 91%, чувствительностью - 88%, специфичностью - 95% диагностировать наличие синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани у беременных женщин.

Отличительными признаки способа являются: определение уровня N-терминального пропептида проколлагена III типа у беременных в сроке 22 - 36 недель гестации. При значении этого показателя более 52 пг/мл, но менее 101 пг/мл диагностируют недифференцированную дисплазию соединительной ткани.

Сущность заявляемого способа поясняется следующими примерами.

Пример 1. Женщина Л., 37 лет, поступила в акушерскую клинику по поводу угрожающих преждевременных родов при беременности 23 недели 5 дней, отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза. Беременность настоящая вторая. Первая беременность закончилась преждевременными родами в 35 недель беременности путем плановой операции кесарева сечения в связи с дородовым излитием околоплодных вод и миопией высокой степени с изменениями на глазном дне. Выраженность недифференцированной дисплазии соединительной ткани характеризовалась следующими синдромами и заболеваниями: вегето-сосудистой дистонией по гипотоническому типу, миопией высокой степени с изменениями на глазном дне, сколиотической болезнью, кососмещенным тазом, нарушением прикуса, варикозной болезнью нижних конечностей, плоскостопием, симптомом «запястья», симптомом «большого пальца», гипермобильностью суставов. При обследовании заявленным способом было установлено, что показатель содержания PIIINP составил 52,2 пг/мл, что согласно нашим данным соответствует наличию недифференцированной дисплазии соединительной ткани у пациентки. Беременность завершилась преждевременными родами в 32 недели. Роды осложнились дородовым излитием околоплодных вод. Женщина прооперирована в связи с дородовым излитием околоплодных вод (4 сут 2 ч), рубцом на матке, миопией высокой степени с изменениями на глазном дне. Родился недоношенный ребенок мужского пола массой 2000 грамм, ростом 45 см. Послеродовой период осложнился подапоневротической гематомой передней брюшной стенки (по УЗИ имело место гипоэхогенное образование 67*24*67 мм). Проводилось лечение. Морфологическое исследование плаценты подтверждало нДСТ следующими параметрами: ложный узел пуповины, отек стенки вены пуповины, дилятация вены пуповины, нарушение созревания ворсинчатого хориона по диссоциированному типу; тромбоз краевого синуса; отложение фибрина в зонах некроза эпителия ворсин с формированием ишемических инфарктов; образование синцитиальных почек; субамниальный отек париетальной оболочки с прилежащей зоной фибриноидного некроза; фрагментация ядер клеток стромы; очаговая пролиферация клеток стромы с вторичной гиповаскуляризацией и склерозом промежуточных и терминальных ворсин.

Пример 2. Женщина К., 32 года, поступила в акушерскую клинику в связи с угрожающими преждевременными родами при беременности 31 неделя 3 дня. Беременность настоящая вторая. В анамнезе 1 своевременные роды. Выраженность недифференцированной дисплазии соединительной ткани характеризовалась следующими признаками и заболеваниями: дискинезией желчевыводящих путей, гастродуоденитом, кариесом, сколиотической болезнью, симфизиопатией, симптомом «запястья», варикозной болезнью нижних конечностей, выраженным венозным рисунком грудной клетки, стриями кожи, истмико-цервикальной недостаточностью при данной беременности. Обследование заявленным способом установило, что показатель содержания PIIINP составляет 100,8 пг/мл, что согласно нашим данным соответствует наличию недифференцированной дисплазии соединительной ткани у пациентки. Беременность завершилась преждевременными родами в 36 недель беременности. Роды были быстрыми и длились 4 часа. Родился недоношенный ребенок массой 2710 грамм, ростом 47 см. Гистологическое исследования плаценты представляло собой совокупность признаков нДСТ, а именно: дилятация вены пуповины, незрелые промежуточные и терминальные ворсины, диссоцированное развитие ворсин, фибриноидный некроз и очаговая лимфоцитарная инфильтрация базальной пластинки, умеренное отложение фибрина в зонах некроза эпителия ворсин с рассеянной мелкоочаговой петрификацией.

Пример 3. Женщина Д., 31 год, поступила в акушерскую клинику в связи с угрожающими преждевременными родами при беременности 35 недель. Настоящая беременность первая. Фенотипические признаки нДСТ: невусы (10), стрии, варикозное расширение вен нижних конечностей, перегиб желчного пузыря, дополнительная перегородка в пузыре, сколиотическая болезнь, неправильный прикус, вегето-сосудистая дистония по гипертоническому типу, протрузия позвоночных дисков L5-S1, ранний токсикоз, угрожающий самопроизвольный ранний выкидыш, угрожающий самопроизвольный поздний выкидыш, угрожающие самопроизвольные преждевременные роды. При обследовании заявленным способом было установлено, что показатель содержания PIIINP составил 75,1 пг/мл, что согласно нашим данным соответствует наличию недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Беременность завершилась преждевременными родами в сроке 35 недель 2 дня. Роды осложнились дородовым излитием околоплодных вод, дискоординацией родовой деятельности, разрывом шейки матки 1 степени. Родился недоношенный ребенок массой 2400 граммов, ростом 44 см. Морфологическими особенностями плаценты и пуповины являлись: ложный узел пуповины, отек стенки вены пуповины, дилятация вены пуповины, фибриноидный некроз и очаговая лимфоцитарная инфильтрация базальной пластинки, пролиферативный виллузит, псевдоинфаркты, тромбоз венозного синуса, образование синцитиальных почек. Все указанное в совокупности является признаками недифференцированной дисплазии соединительной ткани.

Пример 4. Женщина С., 28 лет, поступила в акушерскую клинику по поводу угрожающих преждевременных родов при беременности 36 недель. Беременность настоящая 2. В анамнезе 1 преждевременные роды в 33 недели беременности. Фенотипические признаки нДСТ: миопия, вегето-сосудистая дистония по гипотоническому типу, гипермобильность суставов, стрии кожи, кариес в анамнезе. При обследовании заявленным способом было установлено, что показатель содержание PIIINP составил 38,6 пг/мл, что, по нашим данным, не соответствует наличию недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Беременность завершилась преждевременными родами в сроке 36 недель 3 дня. Роды осложнились длительным безводным промежутком (12 ч 50 мин), были быстрыми (5 ч 25 мин). Родился недоношенный ребенок массой 2800 грамм ростом 47 см. Гистологическое исследование плаценты не подтвердило нДСТ, имея следующие показатели: дополнительная артерия пуповины, гипоплазия плаценты 2 степени, мелкоочаговый базальный децидуит, очаговый фибриноидный некроз и истончение базальной пластинки, отек стромы и дилятация вен стволовых ворсин, формирующиеся псевдоинфаркты с петрификацией зон некроза эпителия промежуточных ворсин. Указанное свидетельствовало о хронической субкомпенсированной плацентарной недостаточности.

Пример демонстрирует необходимость верификации указанных клинических признаков, так как показатель PIIINP и гистологическое исследование плаценты не подтверждают наличие недифференцированной дисплазии соединительной ткани.

Пример 5. Женщина X., 23 года поступила в акушерскую клинику по поводу угрожающих преждевременных родов при беременности 22 недели 2 дня. Беременность настоящая 2. В анамнезе 1 артифициальный аборт. Соматические заболевания: хронический бронхит, ожирение 1 степени. Фенотипических признаков нДСТ не обнаружено. При обследовании заявленным способом было установлено, что показатель PIIINP составил 152,7 пг/мл, что, по нашим данным, не соответствует наличию недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Беременность завершилась преждевременными родами в сроке 26 недель. Роды осложнились длительным безводным промежутком (17 сут 8 ч 25 мин), были быстрыми (4 ч 40 мин), имел место разрыв шейки матки 1 степени. Родился недоношенный ребенок массой 487 граммов, ростом 32 см. Гистологическое исследование плаценты не подтверждало недифференцированную дисплазию соединительной ткани, имея следующие показатели: вирусно-бактериальный базальный децидуит, экссудативный распространенный париетальный децидуохориоамнионит, плацентарный хорионит, субхориальный интервиллезит, отложение фибрина в зонах некроза эпителия ворсин. Указанное свидетельствовало о хронической субкомпенсированной плацентарной недостаточности и риске анте-интранатального инфицирования.

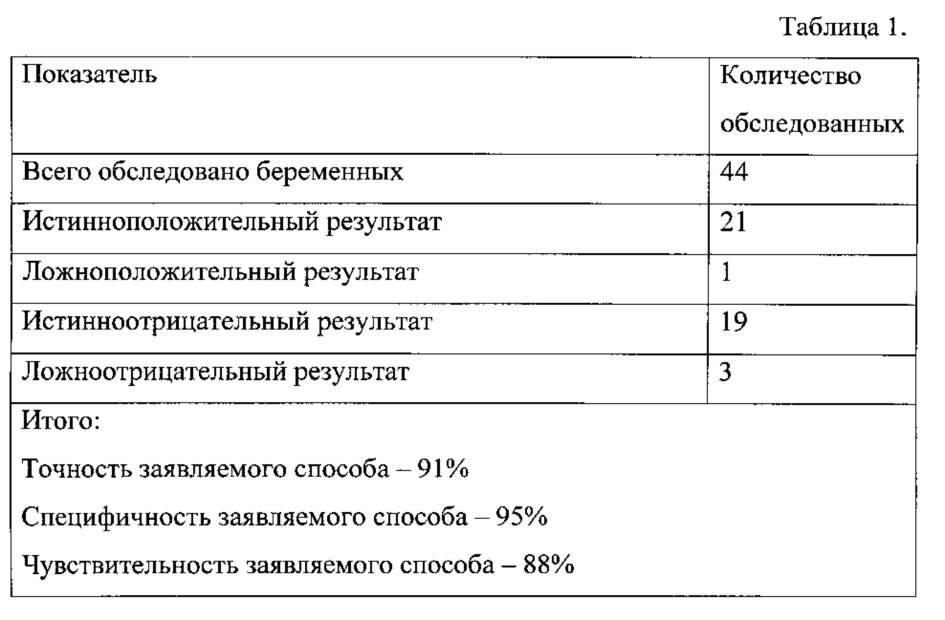

Указанным способом проведено обследование 44 беременных женщин. У 22 обследованных женщин содержание PIIINP было более 52 пг/мл, но менее 101 пг/мл, что соответствовало наличию недифференцированной дисплазии соединительной ткани. При этом диагноз нДСТ гистологически не подтвердился у 1 пациентки (ложноположительный результат). У 22 женщин уровень PIIINP в крови был менее 52 пг/мл или более 101 пг/мл, что соответствовало отсутствию недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Однако ложноотрицательный результат был зарегистрирован у 3 пациенток. Таким образом, точность диагностики нДСТ у женщин в сроки гестации 22-36 недель составила 91%, чувствительность - 88%, специфичность - 95%.

Данные исследования приведены в таблице 1.

Преимущества заявляемого способа:

1. Высокая точность, чувствительность и специфичность.

2. Небольшой объем крови, необходимый для исследования (0,5 мл).

3. Небольшой временной интервал выполнения исследования.

4. Простота и доступность выполнения методики.

5. Экономическая эффективность по расходу реактивов и трудозатратам специалистов.

Способ диагностики недифференцированной дисплазии соединительной ткани у женщин, включающий биохимическое определение продукта метаболизма коллагена в периферической венозной крови, отличающийся тем, что у беременных в сроке 22-36 недель гестации определяют уровень N-терминального пропептида проколлагена III типа и при значении этого показателя более 52 пг/мл, но менее 101 пг/мл диагностируют недифференцированную дисплазию соединительной ткани.