Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛООТДАЧИ В ИСПАРИТЕЛЕ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к технике проведения тепло- и массообменных процессов, а именно испарению жидких сред (жидкостей, растворов, суспензий) в режиме кипения, и может быть использовано в химической, нефтехимической, пищевой и фармацевтической промышленности, в испарителях, теплообменниках, дистилляторах, опреснителях, сушилках, выпарных и массообменных аппаратах.

Известен способ испарения жидких сред посредством распылительной сушки, при котором жидкий или пастообразный материал диспергируется механическими или пневматическими форсунками или центробежными дисками и образовавшиеся капли, падая, испаряются и сушатся в восходящем потоке газообразного теплоносителя (Касаткин, А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: учеб. вузов / А.Г. Касаткин. - Изд. 10-е, стер., дораб. - М.: ООО ТИД «Альянс», 2004. - С. 622-623.).

Известен способ опреснения соленой воды, включающий ее подачу в систему опреснения, дальнейшее разбрызгивание соленой воды в испарительную камеру и испарение капель в испарительной камере с выделением соли (патент РФ №2335345, МПК В05В 1/08, C02F 1/12, 10.10.2008 г.).

Общими недостатками испарения жидких сред при движении капель в потоке газообразного теплоносителя являются малые значения коэффициентов тепло- и массоотдачи от газообразного теплоносителя к поверхности капли жидкости, что определяет низкую интенсивность этих процессов, и малое время контакта капли с теплоносителем, что, в свою очередь, определяет низкую удельную производительность по упаренной влаге и повышенный расход энергии, связанный с низкой эффективностью использования тепла.

Известен способ испарения капель жидкости в испарителе, вначале подаваемых для предварительного подогрева до температуры перехода жидкости в сфероидальное состояние на поверхность нагревателя, температура которого в 2,5÷3 раза превышает температуру кипения испаряемой жидкости, а затем поступающих для испарения на греющую поверхность в виде вращающегося диска, температура которой в 1,2÷2,3 раза превышает температуру кипения испаряемой жидкости (патент РФ №131983, МПК B01D 1/22, 10.09.2013 г.).

Недостатком данного способа испарения капель жидкости в режиме кипения является ограниченные интенсивность теплоотдачи и производительность процесса испарения.

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является способ испарения жидкости в испарителе путем смачивания жидкостью нагретой твердой поверхности, регулирования подводимой к испарителю жидкости и равномерного распределения жидкости на входе в испаритель, отличающийся тем, что жидкость подают на нагретую поверхность в виде капель, при этом регулирование подводимой жидкости осуществляют так, что период подачи капель больше времени их испарения, а равномерное распределение жидкости определяется условием

l=(2,5÷5)dк,

где l - расстояние между подаваемыми каплями; dк - диаметр капли, при этом температура нагретой поверхности

t=(1,2÷2,3)tкип,

где t - температура нагретой поверхности; tкип - температура кипения жидкости при рабочем давлении (патент РФ №2462286, МПК B01D 1/22, 27.09.2012 г.).

Недостатком реализации данного способа испарения жидкости в испарителе является ограниченная интенсивность теплоотдачи, обусловливающая низкую производительность процесса испарения.

Задача, на которую направлено предлагаемое изобретение - разработка способа испарения, позволяющего увеличить интенсивность теплоотдачи в испарителе.

Техническим результатом является повышение производительности процесса испарения.

Технический результат достигается тем, что в способе повышения интенсивности теплоотдачи в испарителе, заключающемся в смачивании нагретой твердой поверхности равномерно распределенной на входе в испаритель жидкостью, подаваемой в виде капель так, что период подачи капель больше времени их испарения, а равномерное распределение жидкости определяется условием

где l - расстояние между подаваемыми каплями, мм,

dк - диаметр капли, мм,

при этом температура нагретой поверхности

где t - температура нагретой поверхности, °С,

tкип - температура кипения жидкости при рабочем давлении, °С,

причем непосредственно перед смачиванием нагретой твердой поверхности в жидкость вводят снег и/или ледяную крошку в количестве не менее 0,3 объемных долей от общего объема жидкости.

Сущностью изобретения является введение в испаряемую на нагретой твердой поверхности испарителя жидкость снега или ледяной крошки в количестве не менее 0,3 объемных долей от общего объема жидкости. При этом снег или ледяная крошка вводится в жидкость непосредственно перед ее подачей в виде капель на нагретую твердую поверхность. Возможно также введение смеси снега и ледяной крошки.

В результате введения в жидкость снега и/или ледяной крошки она, в момент плавления в ней снега и/или льда, насыщается «льдоподобной» структурой - ассоциативной, то есть надмолекулярной структурой, которая образуется в талой воде за счет водородных связей в центрах их образования. Причем основное количество этих центров сосредоточено вблизи межфазной поверхности, что приводит к образованию вблизи этой поверхности множества ассоциатов (ассоциативных структур), имеющих развитую границу раздела. При этом испарение жидкости, в основном, происходит «на стыках» между ассоциатами, характеризуемыми минимальным внутренним давлением. Таким образом, в результате взаимодействия испаряемой жидкости со снегом и/или ледяной крошкой уменьшается время испарения капель жидкости на нагретой твердой поверхности, что приводит к увеличению интенсивности теплоотдачи в испарителе и, следовательно, к повышению производительности процесса испарения.

Этому же способствует обстоятельство, в силу которого период подачи капель жидкости больше времени их испарения на нагретой твердой поверхности, а равномерное их распределение по поверхности определяется условием (1), что исключает вероятность слияния капель друг с другом в процессе их испарения, обеспечивая максимально развитую межфазную поверхность, и позволяет испаряемой жидкости проявлять ассоциативные свойства еще более выражено.

Так как твердая фаза воды (снег и/или ледяная крошка) является источником «льдоподобной» структуры в талой воде, необходимо, чтобы введение снега и/или ледяной крошки в испаряемую жидкость осуществлялось непосредственно перед подачей капель на поверхность. Это способствует максимально быстрой доставки испаряемой жидкости, содержащей талую воду, насыщенную «льдоподобной» структурой, в зону ее испарения на нагретой поверхности, при которой любое термическое воздействие (нагрев), приводящее к потере испаряемой жидкостью ассоциативных свойств, сводится к минимуму.

Количество вводимого в испаряемую жидкость снега и/или ледяной крошки, равное не менее 0,3 объемным долям от общего объема жидкости, позволяет ей стабильно проявлять выраженные ассоциативные свойства при температуре нагретой твердой поверхности, определяемой условием (2), во всем его диапазоне, что, в свою очередь, позволяет уменьшить время испарения в режиме кипения капель жидкости и стабильно поддерживать в этом диапазоне высокую интенсивность теплоотдачи в испарителе.

Необходимо также отметить, что уменьшение времени испарения жидкости в реальных технологических аппаратах обеспечивает прямо пропорциональное увеличение производительности протекающих в них процессов испарения. Именно поэтому температура нагретой твердой поверхности определяется условием (2), так как только в этом случае производительность процесса испарения по сравнению с прототипом значительно повышается.

Уменьшение температуры поверхности ниже заявленного предела, равного 1,1 температуры кипения испаряемой жидкости, приводит к уменьшению времени испарения в режиме кипения капель жидкости, проявляющей выраженные ассоциативные свойства. Однако данный температурный режим испарения согласно предлагаемому способу не обеспечивает по сравнению с прототипом достаточного преимущества по производительности.

Увеличение температуры поверхности выше заявленного предела, равного 2 температурам кипения испаряемой жидкости, приводит к тому, что жидкость полностью утрачивает свои ассоциативные свойства, так как время ее испарения сравнивается со временем испарения «чистой» жидкости, не содержащей в своем объеме снег и/или ледяную крошку. При этом интенсивность теплоотдачи, равно как и производительность процесса испарения по сравнению с прототипом не увеличиваются.

Таким образом, поставленная задача, на которую направлено предлагаемое изобретение, а также заявляемый технический результат могут быть достигнуты только при совокупности всех заявляемых в способе признаков.

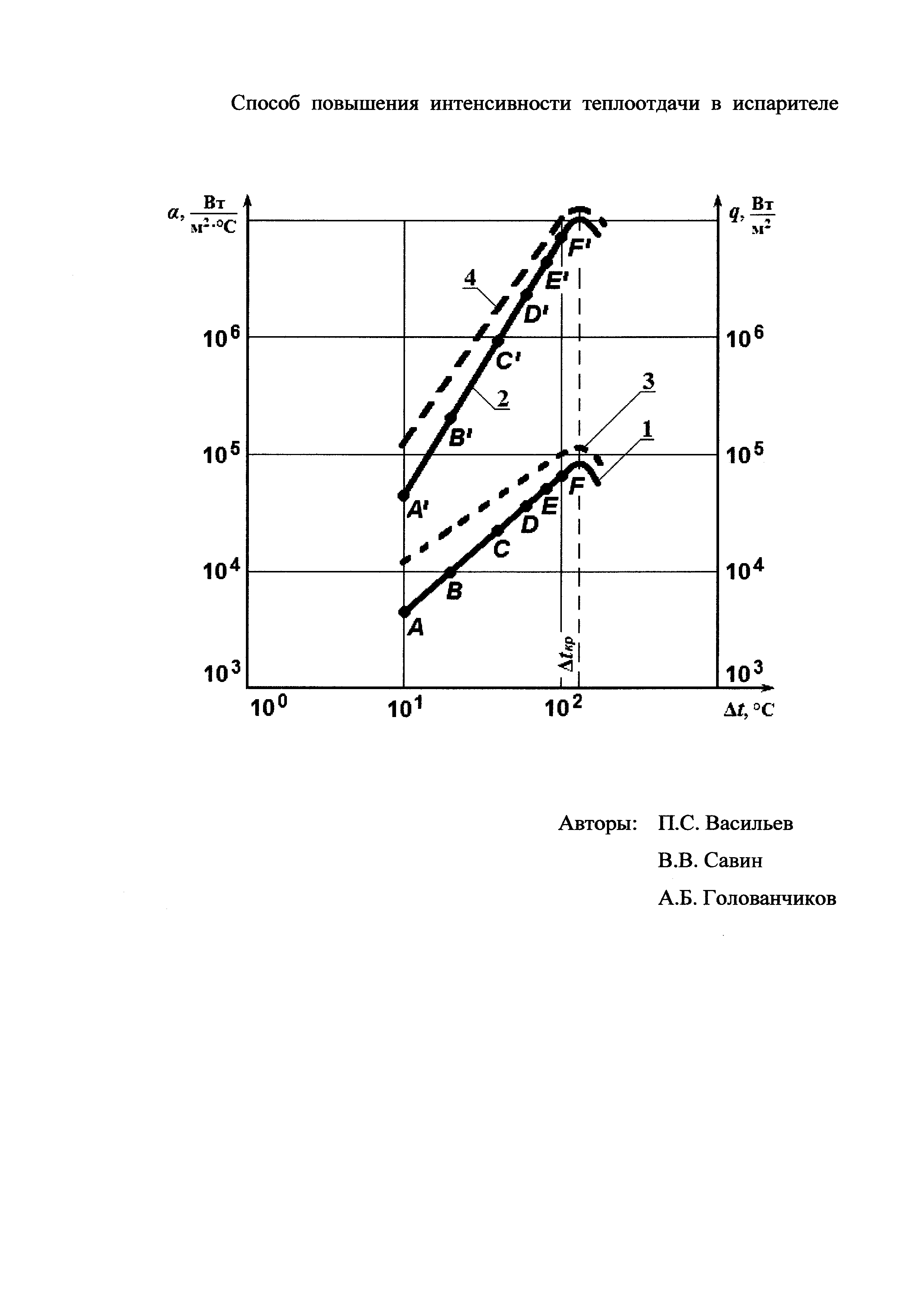

На графике представлены результаты экспериментальных исследований по определению коэффициентов теплоотдачи и удельного теплового потока в зависимости от температурного напора для талой и дистиллированной воды, где 1 - кривая значений коэффициентов теплоотдачи при испарении в режиме кипения капель дистиллированной воды; 2 - кривая значений удельного теплового потока при испарении в режиме кипения капель дистиллированной воды; 3 - кривая значений коэффициентов теплоотдачи при испарении в режиме кипения капель смеси дистиллированной и талой воды в различных соотношениях; 4 - кривая значений удельного теплового потока при испарении в режиме кипения капель смеси дистиллированной и талой воды в различных соотношениях.

Способ повышения интенсивности теплоотдачи в испарителе осуществляется следующим образом. Непосредственно перед подачей испаряемой жидкости на нагретую твердую поверхность в нее вводят снег и/или ледяную крошку в количестве не менее 0,3 объемных долей от общего объема жидкости, что позволяет насытить ее «льдоподобной» структурой. Затем испаряемую жидкость, согласно условию (1), равномерно распределяют по поверхности в виде капель таким образом, что время их испарения на ней меньше периода их подачи. Это обстоятельство исключает вероятность слияния капель друг с другом в процессе их испарения на нагретой поверхности, который, согласно условию (2), осуществляется в режиме кипения, что обеспечивает максимальную межфазную поверхность, позволяя испаряемой жидкости проявлять ассоциативные свойства еще более выражено.

Диапазон температур нагретой твердой поверхности по условию (2) определяет оптимальное сочетание температуры и времени термического воздействия на испаряемую жидкость, содержащую в своем составе снег и/или ледяную крошку в количестве не менее 0,3 объемных долей от общего объема жидкости, при котором время ее испарения за счет проявления ярко выраженных ассоциативных свойств уменьшается, а производительность процесса увеличивается.

Для осуществления капельной подачи испаряемой жидкости необходимо, чтобы до момента ее подачи на нагретую твердую поверхность вся твердая фаза перешла в жидкое агрегатное состояние, то есть весь объем снега и/или ледяной крошки превратился в талую воду. В противном случае в реальных технологических аппаратах это может вызвать конструктивные сложности обеспечения капельной подачи жидкости.

Предлагаемый способ может быть реализован в технологических аппаратах, предназначенных для работы с жидкими средами (жидкостями, растворами, суспензиями) на основе воды и водных растворов, для которых добавление талой воды не приводит к значительному изменению их свойств, определяемых технологическим регламентом.

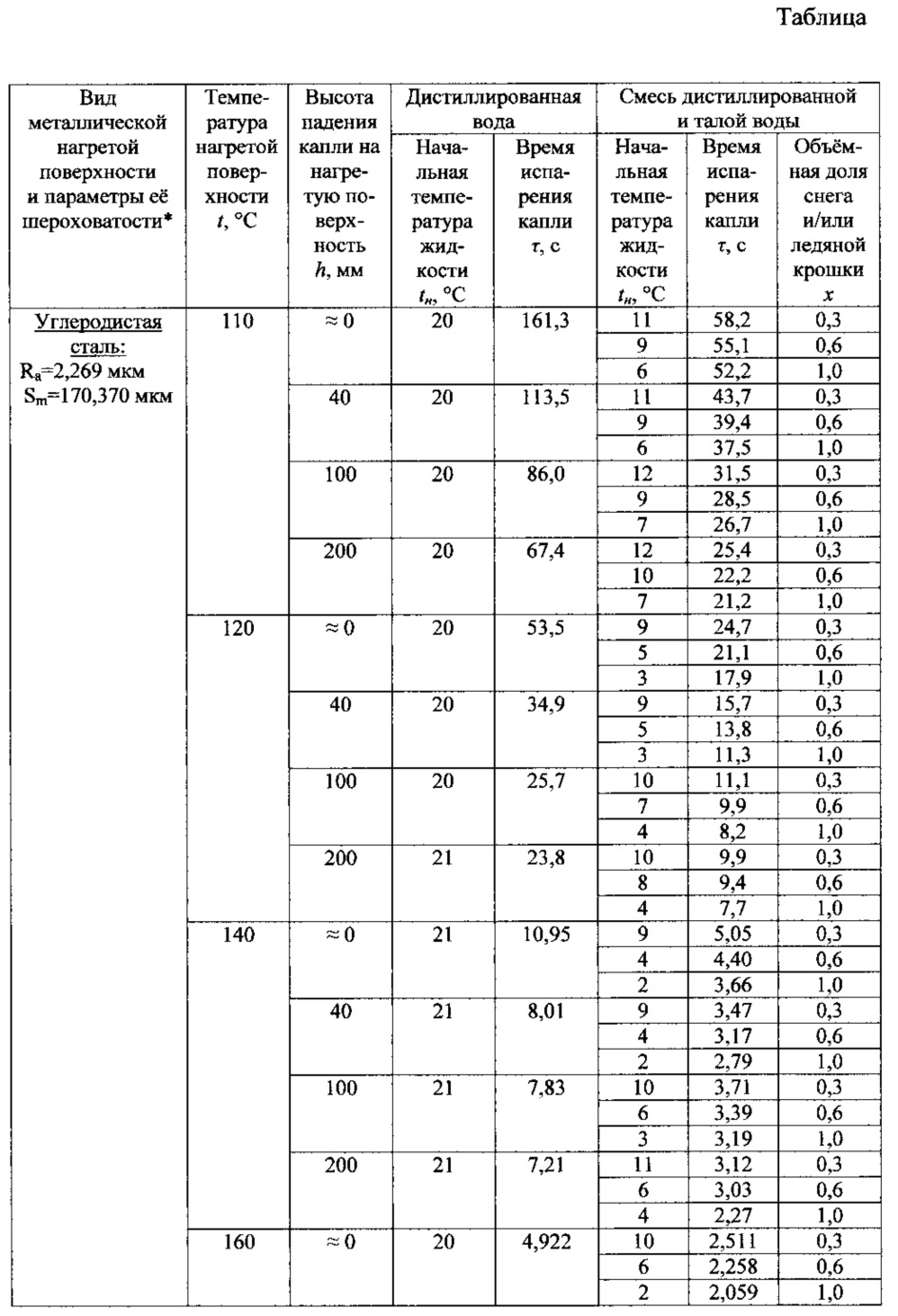

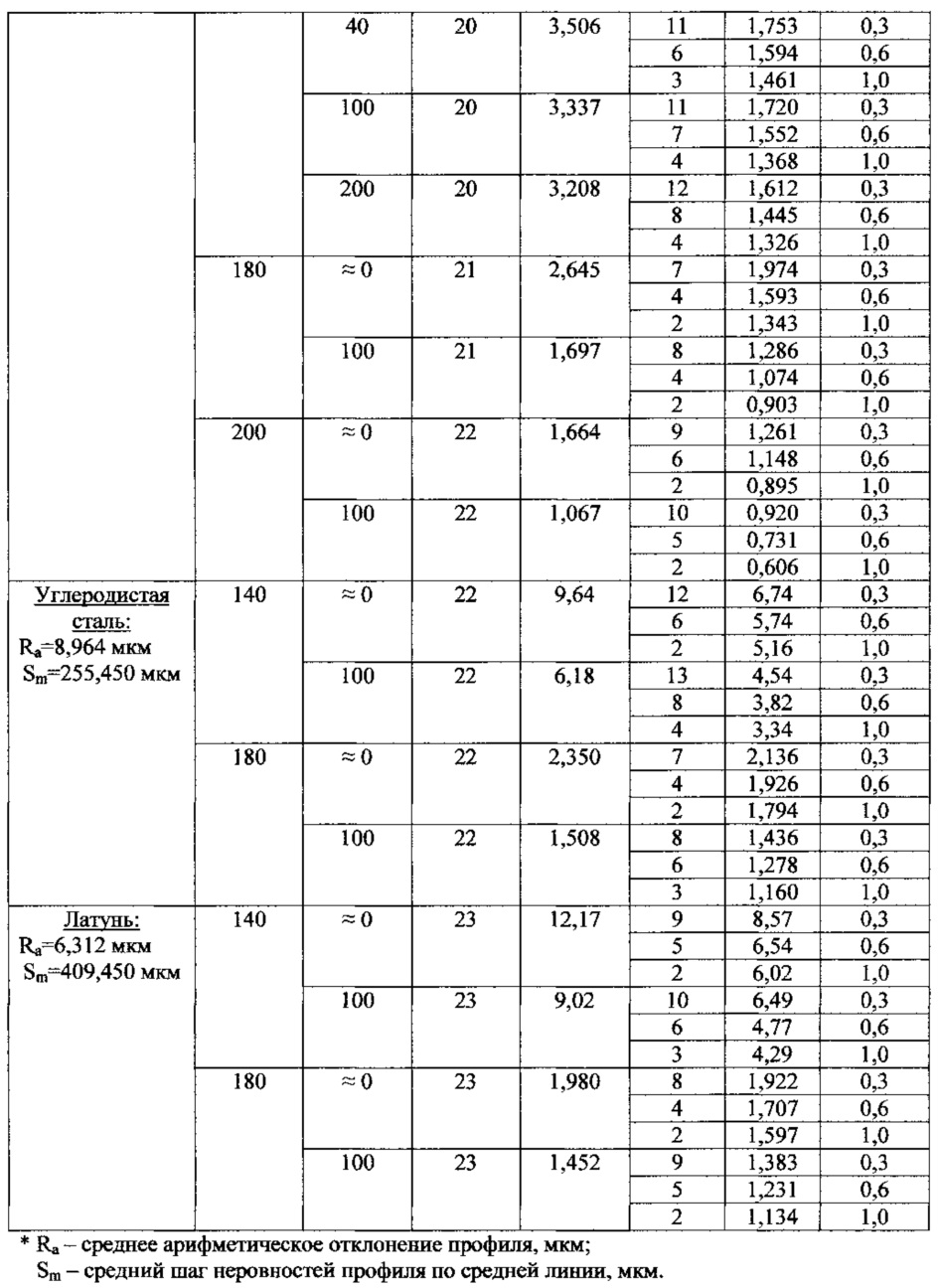

Были проведены опытные исследования по испарению в режиме кипения одиночных капель талой воды, а также капель смеси талой и дистиллированной воды при атмосферном давлении на различных горизонтальных нагретых металлических поверхностях разной шероховатости и проведено их сравнение при тех же условиях с данными по испарению в режиме кипения одиночных капель дистиллированной воды, представляющими собой обобщение собственных опытных данных и данных, взятых из описания к способу, выбранному за прототип.

Параметры шероховатости металлических поверхностей определялись с помощью профилографа-профилометра. Температура нагретых поверхностей изменялась в диапазоне от 100°С и до 260÷280°С и контролировалась хромель-копелевыми термопарами и инфракрасным термометром-пирометром. Размеры (dк) используемых в экспериментах капель воды, получаемых из калиброванных насадок, определялись как среднестатистические весовым методом и составляли: 2,800 мм; 3,783 мм; 4,234 мм; 4,840 мм. Высота падения капель на нагретые поверхности изменялась от высоты, примерно равной радиусу капли (так называемое «мягкое» нанесение капли на поверхность), до 200 мм. Весь процесс испарения капель жидкости фиксировался с помощью высокоскоростной видеокамеры, подключенной к персональному компьютеру, что позволило при частоте съемки до 5000 кадров в секунду замерять время испарения капель в секундах с точностью до третьего знака после запятой и постоянно изменяющийся в процессе испарения диаметр влажного пятна контакта кипящих на нагретых поверхностях капель жидкости в миллиметрах также до третьего знака после запятой. Талую воду, а также смесь талой и дистиллированной воды в экспериментах получали при добавлении нужного количества снега и/или ледяной крошки в мерную емкость дозатора, из которого жидкость в виде отдельных капель подавалась на нагретые металлические поверхности.

В таблице, в качестве примера, приведены в сравнении значения времени испарения в режиме кипения на нагретых поверхностях из углеродистых сталей и латуни капель, размером 4,234 мм, дистиллированной, талой воды и смеси дистиллированной и талой воды в различных соотношениях.

Как видно из таблицы, время испарения в режиме кипения капель жидкости, состоящей из смеси дистиллированной и талой воды в различных соотношениях, для диапазона температур нагретых поверхностей, определяемого условием (2), в среднем в 2 раза меньше, чем для капель, состоящих только из дистиллированной воды.

Для получения такого эффекта объемная доля твердой фазы, то есть снега и/или ледяной крошки, в испаряемой жидкости должна быть не менее 0,3, так как в противном случае жидкость при испарении практически не проявляет ассоциативных свойств при температурах нагретых поверхностей, определяемых условием (2). Разница по времени испарения жидких смесей, объемные доли твердой фазы в которых были равны 0,3 и 1,0 соответственно, в среднем составила 30%. Это позволяет сделать важный вывод о том, что для значительного повышения производительности реальных технологических аппаратов, которая прямо пропорционально зависит от времени испарения перерабатываемых жидких сред, в них достаточно вводить снег и/или ледяную крошку в количестве, примерно равном всего 0,3÷0,4 объемным долям от общего объема жидкости.

Необходимо отметить, что как только весь снег и/или ледяная крошка в мерной емкости дозатора таяли, то есть как только весь объем твердой фазы переходил в жидкую фазу, время испарения смесей, содержащих талую воду в различных соотношениях, практически сразу же сравнивалось со временем испарения «чистой» дистиллированной воды. Это обстоятельство экспериментально подтверждает тот факт, что источником «льдоподобной» структуры в талой воде является именно находящаяся в ней твердая фаза.

Помимо сравнения по времени испарения кипящих на нагретых металлических поверхностях капель дистиллированной воды и смеси дистиллированной и талой воды в различных соотношениях, пример которого представлен в таблице, аналогично сравнивались значения площадей влажных пятен их контакта с этими поверхностями. Так как пятно контакта капли при ее растекании по горизонтальной поверхности по форме приближенно к кругу, то величина площади оценивалась по его диаметру, среднеинтегральное значение которого для смеси с талой водой было на 10÷15% меньше, чем для «чистой» дистиллированной воды. Таким образом, ассоциативные свойства жидкости оказывают влияние и на ее поверхностные свойства.

Интенсивность процесса теплоотдачи при испарении капель жидкости в режиме кипения оценивалась по величине значений коэффициентов теплоотдачи и удельного теплового потока.

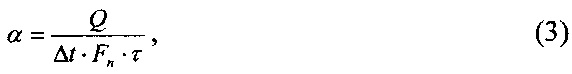

Величина коэффициентов теплоотдачи от нагретых металлических поверхностей к испаряемой капле воды определялся по следующему соотношению, Вт/(м2⋅°С):

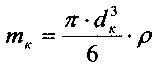

где Q=mк⋅cp⋅(tкип-tн)+mк⋅r - общее количество теплоты, необходимое для испарения капли, Дж;

- масса капли, кг;

- масса капли, кг;

ρ - плотность воды, кг/м3;

ср - удельная массовая теплоемкость воды, Дж/(кг⋅°С);

r - удельная теплота фазового перехода (скрытая теплота парообразования) воды, Дж/кг;

tн - начальная температура воды в капле, °С;

Δt = t-tкип - температурный напор, то есть движущая сила процесса теплоотдачи, °С;

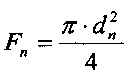

- площадь влажного пятна контакта кипящей на нагретой поверхности капли, м2;

- площадь влажного пятна контакта кипящей на нагретой поверхности капли, м2;

dn - среднеинтегральный диаметр влажного пятна контакта кипящей на нагретой поверхности капли, м;

τ - время испарения капли, с.

Величина удельного теплового потока определялась по следующему соотношению, Вт/м2:

Результаты сравнительного расчета по соотношениям (3) и (4) представлены на графике в логарифмической системе координат.

Значения коэффициентов теплоотдачи (кривая 3) и удельного теплового потока (кривая 4) для смеси дистиллированной и талой воды в различных соотношениях в среднем в 2,4÷2,6 раза больше, чем для «чистой» дистиллированной воды. При этом для значений интервала температурного напора Δt=10÷20°С коэффициенты теплоотдачи имеют значения α=13000÷24000 Вт/(м2⋅°С), а удельный тепловой поток достигает значений q = 0,13÷0,48 МВт/м2, что в среднем в 2,8÷3,2 раза выше соответствующих значений для «чистой» дистиллированной воды (участки АВ на кривой 1 и А'В' на кривой 2). Для значений интервала температурного напора Δt = 40÷60°С коэффициенты теплоотдачи имеют значения α = 44000÷62000 Вт/(м2⋅°С), а удельный тепловой поток достигает значений q=1,76÷3,72 МВт/м2, что в 2,1÷2,7 раза выше соответствующих значений для «чистой» дистиллированной воды (участки CD на кривой 1 и C'D' на кривой 2). Для значений интервала температурного напора Δt = 80÷100°С коэффициенты теплоотдачи имеют значения α=84000÷100000 Вт/(м2⋅°С), а удельный тепловой поток достигает значений q = 6,72÷10 МВт/м2, что в 1,4÷2 раза выше соответствующих значений для «чистой» дистиллированной воды (участки EF на кривой 1 и E'F' на кривой 2).

Таким образом, предлагаемый способ повышения интенсивности теплоотдачи в испарителе путем введения в испаряемую жидкость непосредственно перед ее подачей на нагретую твердую поверхность снега и/или ледяной крошки в количестве не менее 0,3 объемных долей от общего объема жидкости позволяет повысить производительность процесса испарения.