Результат интеллектуальной деятельности: Способ оценки обсемененности пародонта патогенными бактериями с применением полимеразной цепной реакции в реальном времени

Вид РИД

Изобретение

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области клинико-лабораторной диагностики, в частности к определению степени обсемененности пародонта патогенными бактериями с помощью ПЦР в реальном времени. Предметом изобретения является состав тест-системы для определения Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis и Treponema denticola, а также принцип использования порогового значения, позволяющего отличить патологическую обсемененность пародонта (способную служить причиной возникновения пародонтита) от нормальной, встречающейся у лиц без выраженного поражения пародонта или склонности к нему. Изобретение может быть использовано для интерпретации результатов определения обсемененности пародонта патогенами Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis и Treponema denticola с целью выявления причины возникновения хронического пародонтита у индивидуального пациента, оценки риска возникновения у него этого заболевания в будущем и эффективности лечения как агрессивного, так и хронического пародонтита.

Уровень техники

Обсемененность пародонта патогенными бактериями рассматривается в качестве одной из основных причин возникновения пародонтита. Микробиоценоз полости рта человека обладает высокой структурной и функциональной устойчивостью, формируя биопленку. С момента опубликования работы [1] общепринятым считается, что наиболее важными инфекционными агентами, вызывающими пародонтит являются бактерии Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter (Actinobacillus) actinomycetemcomitans, Treponema denticola, Tannerella (Bacteroides) forsythensis и Prevotella intermedia. Наиболее развернутой отечественной работой, описывающей вклад каждой из перечисленных бактерий в развитие и течение воспалительного процесса на пародонте, является статья [2].

Известен патент РФ №2381746 «Способ диагностики степени тяжести пародонтита» [3]. Изобретение относится к стоматологии и применяется для диагностики степени тяжести пародонтита. Метод состоит в том, что измеряют длины корней зубов на нижней и на верхней челюсти, а именно одного из одноименных зубов челюсти: клык, премоляр, первый и второй моляры. Способ позволяет увеличить возможности диагностики при сглаженной клинической картине пародонтита. По утверждениям авторов, заявленный способ диагностики степени тяжести пародонтита решает задачу создания соответствующего способа, осуществление которого обеспечивает достижение технического результата, заключающегося в возможности диагностики степени тяжести пародонтита, когда стадия обострения в явном виде себя не проявляет.

Эффективность предложенного способа диагностики пародонтита авторы объясняют выполненными ими наблюдениями за механизмом функционирования пародонта в качестве системы крепления зубов и обеспечения жевательной функции.

В результате авторами установлена корреляция между степенью тяжести воспалительного процесса в пародонте, степенью деструкции костной ткани межальвеолярной перегородки и анатомическим строением зубов, а именно длиной корней зубов. На основании статистических данных, полученных при обследовании больных, авторами доказано, что метрическая характеристика зубов, а именно длина корня, может использоваться для предсказания тяжести протекания пародонтита даже в случаях, когда обострение заболевания в явном виде себя не проявляет, а клиническая картина сглажена.

При осуществлении изобретения патента РФ №2381746 в качестве дополнительного средства авторами использовался метод ПЦР с электрофоретической системой детекции (ПРЦ-система «Дентал» производства ЗАО «Гентех», Москва) для выявления пародонтопатогенов Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponema denticola, Tannerella forsythensis и Prevotella intermedia.

Использованный метод не дает возможности проводить количественную характеристику обсемененности пародонта конкретными видами бактерий. Имела место качественная индикация обсемененности пародонта патогенами без указания чувствительности метода.

Известен способ диагностики воспалительных заболеваний пародонта, в соответствии с которым при биохимическом исследовании смешанной нестимулированной слюны определяют содержание кальция, фосфора, активность щелочной фосфатазы, общей и татрарезистентной кислой фосфатазы. В зависимости от совокупности их значений диагностируют гингивит или пародонтит легкой или среднетяжелой степени тяжести (патент РФ №2329509 [5]). Ранее предложенные способы диагностики воспалительных заболеваний пародонта на основании биохимических показателей слюны и крови сложны при сборе материала и постановке лабораторных тестов. Кроме того, они требуют более одного дня исполнения, что не позволяет использовать их для экспресс-диагностики. Состав слюны непостоянен во времени и зависит от многих факторов. В частности, как указывается в описании изобретения, забор нестимулированной слюны следует проводить не менее чем через два часа после приема пищи, в полости рта не должно быть травм и т.п. Таким образом, использование слюны в качестве объекта исследования снижает точность определения.

Известен также способ диагностики степени тяжести пародонтита, который включает определение в крови из десны содержания фосфатидилинозитов в нмоль на 1 мг белка. При их концентрации 7 нмоль констатируют отсутствие патологии. При повышении до 10 нмоль диагностируют легкую степень, при концентрации от 10 до 15 нмоль диагностируют среднюю тяжесть, а выше 15 нмоль - тяжелую степень тяжести пародонтита (патент РФ №2269138 [6]).

Выявленные в результате патентного поиска способы диагностики степени тяжести пародонтита позволяют оценить степень тяжести пародонтита в стадии обострения, когда заболевание визуально ярко выражено и имеются заметные изменения в составе крови или слюны, что снижает чувствительность способов. В результате известные способы не позволяют выявить заболевание, когда оно в явном виде себя не проявляет, т.е. при сглаженной клинике обострения заболевания. Кроме того, выявленные известные способы выполняют диагностику опосредовано, так как исследуют не непосредственно зубочелюстной блок, а биологические вещества (кровь, слюна), характеристики которых частично изменяются при наличии данного заболевания. Это также снижает их достоверность.

Известен патент СССР SU 1483369 «Способ диагностики пародонтита» [7], описывающий способ повышения точности диагностики пародонтита. Согласно описанию изобретения у больного натощак отбирают ротовую жидкость, центрифугируют ее и исследуют тиобарбитуровым методом содержание сиаловых кислот. Фотометрирование приводят при длине волны 459 нм, а расчет осуществляют с помощью калибровочной кривой, построенной по N-ацетилнейраминовой кислоте. При обнаружении содержания сиаловых кислот в ротовой жидкости 56,6 мг/л и более диагностируют пародонтит. По утверждению авторов, изобретение позволяет повысить точность диагностики до 72% и проводить оценку эффективности приводимого лечения. Однако очевидно, что хотя описанный способ является количественным, он не позволяет идентифицировать обсемененность пародонта отдельными видами бактерий, в частности различить в составе микробиома пародонта патогенную, нейтральную и протекторную компоненты.

Известен патент РФ №2324182 «Способ диагностики патологических изменений микрофлоры полости рта» [9]. Изобретение предназначено для диагностики патологических изменений микрофлоры полости рта. Для осуществления способа исследуют ДНК, выделенную из ротовой жидкости или зубного налета больного, методом ПЦР ДНК с применением олигонуклеотидов, специфичных для Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsythensis. При этом проводят одновременную идентификацию трех указанных видов микробов и при наличии положительной реакции на два и более из указанных видов диагностируют патологические изменения микрофлоры полости рта. По утверждению авторов, использование изобретения позволяет прогнозировать высокий риск заболевания при обнаружении патологических изменений микрофлоры полости рта, проводить своевременные профилактические и лечебные мероприятия, контролировать эффективность лечения заболеваний пародонта. Авторы констатируют, что, что развитие воспаления десен и пародонтита связано с размножением специфических микроорганизмов в составе зубного налета. Из нескольких сот видов микрофлоры полости рта ряд бактериальных видов регулярно встречается в зубном налете и обладает выраженной патогенностью в отношении тканей пародонта. К числу таких патогенных бактерий относят, в частности, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Bacteroides forsyfhus (В. forsythus), Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis). Эти бактерии регулярно (до 80-90%) выявляются в десневой жидкости больных пародонтитами (особенно - при агрессивных формах) в отличие от здоровых лиц (10-30%), в частности, согласно данным [10]. Так, при обследовании молодых пациентов с патологией пародонта выявили A. actinomycetemcomitans в 40% образцов субгингивального зубного налета [11]. При этом была отмечены корреляции между наличием A. actinomycetemcomitans, кровоточивостью десен и наличием зубного камня у больных. Известны способы диагностики патологических изменений микрофлоры полости рта путем микробиологического обследования [12]. Однако почти все представители микрофлоры пародонта являются анаэробами. Поэтому хранение и транспортировка образцов биологического материала для последующего культивирования микроорганизмов из пародонта сложны и неприменимы в условиях клинических лабораторий. Кроме того, культивирование микробного консорциума сложного состава резко ограничивает долю видов, подлежащих идентификации, в связи с различной способностью видов микробов к выживанию. Известны способы диагностики патологических изменений микрофлоры полости рта путем микроскопии биоматериала зубного налета, позволяющая различить отдельные виды микроорганизмов по их характерному виду: размеры, форма, наличие оболочки, жгутиков и др. [12]. Однако эти способы является трудоемкими, а их результаты в большой зависят от квалификации исследователя. Кроме того, они не позволяют выработать объективный количественный критерий, по которому можно было бы судить о патологических изменениях микрофлоры. В последние годы, по мере расшифровки последовательностей ДНК в микробных хромосомах, появилась возможность идентифицировать различные патогенные микроорганизмы по минимальным различиям в консервативных участках генома. Ранее были предложены способы диагностики зубных микроорганизмов, основанные на этом принципе. В последние 10 лет в микробиологии стал широко применяться метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), основанный на избирательном размножении искомых участков ДНК, специфичных для заданных микроорганизмов. ПЦР является оптимальным методом диагностики анаэробных бактерий, в том числе и пародонтопатогенов, что было продемонстрировано в эпидемиологических исследованиях групп здоровых лиц и стоматологических больных [13, 14]. Известен способ мультиплексной ПЦР ДНК (применение нескольких видов специфических ДНК-зондов в общем реакционном объеме), заключающийся в том, что за время одного исследования определяют один из нескольких видов пародонтопатогенов (например, A. actinomycetemcomitans, В. forsythus, P. gingivalis), предложенный Tran и Rudney [15]. Недостатком всех описанных в патентах способов ПЦР-диагностики пародонтита по составу патогенных бактерий является отсутствие критериев патологических изменений микрофлоры полости рта. Способ носит качественный характер, не позволяя отличить патологическую степень обсемененности от нормальной, совместимой с полностью со здоровым состоянием пародонта. По сходству существенных признаков, в том числе и по виду идентифицируемых микроорганизмов, был принят авторами в качестве прототипа заявляемого изобретения. Технический результат изобретения заключается в повышении точности диагностики патологических изменений микрофлоры полости рта.

Авторы патента РФ №2324182 [9] предлагают диагностировать патологические изменения микрофлоры полости рта путем исследования ДНК, выделенной из биологических образцов полости рта, методом ПЦР ДНК с применением олигонуклеотидов, специфичных для A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, Т. forsythensis с электрофоретической детекцией результата реакции. Они предлагают проводить одновременную идентификацию трех указанных видов микробов и при наличии положительной реакции на два и более из указанных видов констатировать наличие патологических изменений микрофлоры полости рта. Таким образом, существенными признаками, заявленными авторами патента РФ №2324182 [9], являются одновременная идентификация трех видов пародонтопатогенов методом ПЦР и новый критерий диагностики патологических изменений микрофлоры полости рта. Авторы выявили, что корреляция между стандартным показателем поражения пародонта (стандартный клинический критерий CPITN) и числом выявляемых микробных видов у больных проявляет лучшую статистическую корреляцию, чем критерий CPITN и наличие одного какого-либо патогена, выявляемого с помощью ПЦР с электрофоретической системой детекции. Авторы предлагают установить критерий патологических изменений микрофлоры полости рта как наличие положительной реакции на два и более из указанных видов пародонтопатогенов в исследуемом образце. При этом, как и авторы патента №2381746 [3], они не указывают чувствительности предлагаемого ими метода или методики его определения, что позволяет считать предложенный ими метод чисто качественным.

Анализируя данные публикаций в международных научных журналах, можно утверждать, что изобретательский уровень вышеописанных патентов РФ, описывающих методы ПЦР-диагностики микробиома пародонта, существенно отстает от современных представлений о структуре и механизмах поддержания стабильности микробного консорциума. Появление методов NGS (глубокого секвенирования) в формате пиросеквенирования (платформы Solid, Illumina/454 и Proton) революционным образом ускоряет и упрощает решение этой задачи. Короткий срок существования этих методов (с 2011 г) позволил собрать с их помощью лишь ограниченное число данных. Тем не менее, целесообразно привести несколько примеров получения с помощью методов NGS данных, радикально меняющих представления о составе микробных консорциумов. Так, в 2011 г была опубликована работа американских авторов «Корреляционный анализ взаимодействия бактерий в составе биопленок» [16], в которой описываются методы исследования межвидовых ассоциаций в биопленке с применением технологий NGS. Используя корреляционный анализ представленности видов, авторам удалось идентифицировать группировки бактерий, обеспечивающие стабильность микробного сообщества полости рта в целом. Авторы рассматривают зубной налет в качестве модели микробного сообщества слизистых человека, характеризующегося средней степенью разнообразия видового состава. При этом авторы активно пользовались статистическим сопоставлением серий образцов, полученных от лиц со здоровым и пораженным пародонтом. Помимо гибридизации на чипах высокой плотности HOMIM, включающих специфические зонды на несколько тысяч видов бактерий, включая также некультивируемые, авторы пользовались редко используемым методом перекрестной гибридизации, позволяющим непосредственно оценивать склонность бактерий формировать устойчивые комплексы. Авторы идентифицировали два типа автономных микробных сообщества, характерные для здоровых лиц, и один тип, характерный для лиц с ХП. Эти бактериальные сообщества не встречались одновременно, что свидетельствует об их антагонистическом отношении друг к другу при любых условиях среды, встречающихся в ротовой полости. Основываясь на результатах молекулярного анализа, авторы ввели в культуру ранее неизвестный микроорганизм Tannerella sp. ОТ286 (клон - BU063), характерный для пациентов со здоровым пародонтом. Было установлено, что ОТ286 хорошо растет на чашках с кровяным агаром.

Для характеристики микробных сообществ пародонта авторы [16] последовательно использовали два метода: перекрестную ДНК-ДНК гибридизацию для выявления наиболее важных культивируемых микроорганизмов и методику HOMIM. Перекрестная гибридизация позволила выявить 40 культивируемых видов представителей микрофлоры пародонта, тогда как с помощью микрочипа HOMIM было идентифицировано 274 группы видов бактерий полости рта ранга вида, включая ранее некультивируемые. Материал для выделения суммарной ДНК, используемой при перекрестной гибридизации, был получен из образцов подъязычного налета 2565 пациентов с ХП. Материал для HOMIM был получен с 90 участков здоровой и 513 участков пораженной поверхности пародонта. Авторы опубликовали первичные и нормализованные данные своего исследования в базе данных GEO под номером GSE32159.

Первым этапом анализа был учет непрореагировавших зондов, находившихся в составе микрочипа. Поскольку выпадение сигналов могут существенно снижать достоверность результатов, были разработаны различные методики, позволяющие использовать результаты даже не вполне удачных экспериментов, не допуская статистических искажений. Авторы оценивали число сигналов, не полученных по техническим причинам, используя байезианский принцип (BPGA) и взвешенный корреляционный анализ взаимодействий (WGCNA).

Для проверки достоверности данных WGCNA анализа использовались результаты перекрестной ДНК-ДНК гибридизации, а также ранее опубликованные данные о существовании бактериальных ассоциаций пародонтальной микрофлоры. Анализ попарной корреляции дал максимальную величину коэффициента Пирсона В=9 при величине R=0,4. Иерархическое объединение в кластеры привело к изъятию из рассмотрения 9 образцов, не характерных для микрофлоры пародонта, после для анализа использовалось 2556 образцов. В результате удалось идентифицировать несколько кластеров бактериальных видов, характерных как для здорового, так и для пораженного пародонта. К числу наиболее устойчивых было отнесено 4 бактериальных сообщества в составе 12, 5, 5 и 13 видов соответственно.

Затем было выполнено сравнение представленности выявленных видов в биологических материалах от здоровых и больных лиц с применением технологии HOMIM. Кластер 1 (51 образец) при попарном сравнении показывал значения коэффициента Пирсона В=5 при R=0,9. Кластер 2 (37 образцов) характеризовался В=6 при R=0,85. Таким образом, удалось добиться высоких значений R, хотя сообщество состояло только из несколько видов. Большинство видов в консорциумах оказалось связано так тесно, что их невозможно было отделить их друг от друга.

Микрочип HOMIM включал в себя зонды на большинство известных видов пародонтальной микрофлоры, в том числе на виды, не поддающиеся культивированию. Некоторые из них могут играть важную роль в формировании биопленки полости рта и развитии различных заболеваний. Попытка использовать этот тип анализа позволила вычленить еще два устойчивых кластера примерно одинакового размера, характерных для здоровых индивидуумов. Также два кластера было выявлено при анализе больных. При анализе распространенности кластеров у пациентов было установлено, что один из них встречается в 10 раз чаще, чем другой: соотношение составило 467 к 47.

С целью демонстрации реальности существования и физиологической значимости выявленных бактериальных консорциумов авторы провели эксперимент по введению в культуру вида бактерии, впервые идентифицированного с помощью метагеномного анализа в качестве потенциального пародонтопротектора. Штамм Tannerella sp.ОТ 286 относится к ранее неизвестной таксономической группировке, приблизительно равной виду в пределах рода Tannerella. Высокая степень обсемененности этим видом характерна для здорового, но не больного пародонта. Поведение этого нового вида-кандидата по отношению к человеку существенно отличается от его родственника Tannerella forsythensis - одного из наиболее важных пародонтопатогенов. Чтобы выделить этот организм, были отобраны биологические материалы от больных, обогащенных им, по результатам гибридизации. Авторы предположили, что рост этой бактерии в культуре может быть существенно эффективнее при условии ее нахождения в консорциуме, включающем Prevotella oris ОТ411 и Prevotella sp. ОТ658. Напротив, наличие в материале Propionibacterium acnes ОТ530 и Lactobacillius casei ОТ568 оказывало угнетающее действие на выживание Tannerrella sp. ОТ286 в культуре.

Используя Prevotella oris ОТ311 в качестве помощника, авторам удалось выделить несколько смешанных колоний, содержащих Tannerrella sp. ОТ286 в качестве одного из компонентов. Эти колонии были использованы во втором раунде обогащения, где на разные секторы чашки с обогащенной Tannerrella sp. ОТ286 смешанной культурой были высеяны помощник (Prevotella oris ОТ311) и антагонист (Lactobacillius ОТ586). Как и ожидалось, соседство с Lactobacillius ОТ586 подавляло рост Tannerrella sp. ОТ286 в отличие от сектора чашки с Prevotella oris ОТ311. Для окончательной проверки чистоты культуры Tannerrella sp.ОТ286 было проведено выделение ее суммарной ДНК, ПНР 16S рДНК и секвенирование на капиллярном секвенаторе. Чистую культуру удавалось поддерживать как минимум в течение 10 пассажей на чашках с кровяным агаром.

Описанная работа представляет собой пример современного комплексного исследования микробных сообществ с применением как молекулярных методов, так и приемов классической микробиологии. Ее важным результатом является идентификация устойчивых группировок внутри сообщества зубной биопленки. В настоящее время имеются сведения о наличии в ней не менее 700 видов бактерий. Около 35% не удается культивировать ни в каких условиях, вся доступная о них информация получена путем анализа их 16S рРНК. Авторам удалось установить, что состав микробных консорциумов на пораженных участках пародонта отличается от состава здоровых участков пародонта тех же пациентов.

Исследование устойчивых сообществ в составе зубного налета было выполнено с помощью процедуры Weighted Gene Co-expression Network Analysis (WGCNA). Это биологический метод, который зарекомендовал себя для описания механизмов скоординированной экспрессии генов с применением гибридизации на микрочипах в рамках такого направления, как метаболомика. Авторы применили те же принципы для изучения корреляции в представленности видов бактерий в консорциуме. Кластеры видов могут формироваться за счет многих причин: физической агрегации, формирования трофических цепей, комплексов, обеспечивающих защиту от абиогенных факторов и факторов иммунной системы макрохозяина, а также защиту от антагонистического воздействия других бактерий.

Сначала Duran-Pinedo et al, 2011 [16] проанализировали результаты перекрестной ДНК-ДНК гибридизации патогенов по Сокранскому [1]. С применением методов классической микробиологии показано, что бактерии пародонта имеют тенденцию формировать устойчивые комплексы. Эти комплексы могут быть связаны с высоким или низким уровнем сохранности пародонта. Выявленные авторами [16] бактериальные комплексы в целом соответствовали описанию Сокранского. В частности, они подтвердили существование красного, голубого и желтого комплексов по Сокранскому. Последний из них включает виды Streptococcus sanguis, Str. oralis, Str. mitis, Str. gordonii и Str. intermedius. Зеленый комплекс в составе Capnocytophaga sp., Campylobacter concisus, Eikenella corrodens и Aggregatibacter actynomycetemcomitans серотипа А и оранжевый комплекс в составе Campinobacter gracilis, Parvimonas micra, Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium periodonticum, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Campylobacter showae, Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum и Streptococcus constellatus комплексов по данным [16] необходимо рассматривать в качестве единого сообщества.

«Красный комплекс» по Сокранскому включает виды, считающиеся наиболее пародонтопатогенными: Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola и Tannerella forsythensis. По данным [16], Tannerella forsythensis оказалась ключевым организмом в этом модуле. Авторы не смогли выявить ассоциации «красного комплекса» по Сокранскому с другими видами пародонтальной микрофлоры. Таким образом, по мнению авторов [16], использование результатов HOMIM подтвердило существующее представление об архитектуре связей бактерий в сообществе. При этом достоверность выводов существенно повысилась, поскольку HOMIM не только позволяет идентифицировать большее количество видов, но и включает в себя ранее некультивируемые виды, которые могут вносить важный вклад в стабилизацию сообщества в целом.

При анализе групп здоровых лиц и пациентов с ХП как методом перекрестной гибридизации, так и HOMIM не было выявлено одного какого-либо комплекса, характерного для всей выборки. Это свидетельствует о том, что существуют функционально альтернативные варианты комплексов, способные замещать друг друга.

Авторы высказали мнение, что макроконсорциумы здоровых пациентов обладают меньшей устойчивостью, чем пациентов с ХП. Высокоупорядоченные микросообщества формируют архитектуру сообщества в целом, которое, однако, не обладает высокой стабильностью к внешним воздействиям. Если эти группировки хотя бы временно нарушаются, связь сообщества быстро фрагментируется на несвязные подсообщества, которые, однако, сохраняют внутреннюю устойчивость и изменяют свою численность скоординированно. Высокоупорядоченная группировка может стать отдельной единицей или потерпеть исчезнуть. Микроконсорциумы, напротив, более стабильны в норме, чем при патологии, что должно быть принято в расчет при выработке стратегии лечения.

Успешный эксперимент авторов по выделению штамма Tannerella sp. ОТ286 - представителя нового вида-кандидата, основанный на анализе связей в сообществе, выявленных с помощью HOMIM, свидетельствует об адекватности предлагаемой ими модели. Ранее авторы [17] продемонстрировали, что «некультивируемые» организмы, не растущие на искусственных средах в чистом виде, формировали колонии в присутствии других организмов. Они предположили, что этот механизм может иметь широкое распространение в лабораторной практике. Следуя этой идее, Duran-Pinedo et al. [16] выбрали организмы-помощники, которые облегчили рост Tannerella sp. ОТ286 в искусственной слюной среде. Была выбрана бедная селективная среда, не позволяющая развиваться сапроторофной микрофлоре. При этом ожидалось, что Prevotella oris и Prevotella sp. компенсируют метаболическую неполноценность Tannerella sp. ОТ286.

Эти результаты очевидным образом подтверждают высокую ценность анализа взаимодействий в сложном микробном сообществе с применением высокопроизводительных методов постгеномного анализа в качестве инструмента для формулирования гипотез, которые могут быть затем экспериментально проверены с применением микробиологических методов.

Характеризуя методическую базу, имевшуюся у исследователей в 2010-2011 г., необходимо сказать, что они смогли проанализировать с помощью перекрестной гибридизации ДНК материал 2565 индивидуальных образцов поддесневого налета пациентов с ХП. Для этого они денатурировали суммарную геномную ДНК из образцов в виде полос на специальной мембране, установленной в прибор Miniblotter 45. Затем мембрана в этом же приборе поворачивалась на 90° и те же образцы наносилась в виде линий во втором направлении. Устройство MiniSlot позволяло меченым фрагментам ДНК проникать в толщу мембраны, осаждаясь на ее поверхности в виде продольных линий. Для гибридизации использовались зонды на основе целых бактериальных геномов, меченные дигоксигенином, или образцов суммарной 16S рДНК в виде гетерогенных ПЦР-продуктов. Сигнал гибридизации детектировали с помощью конъюгата антител к дигоксигенину со щелочной фосфатазой.

С использованием HOMIM удалось идентифицировать 276 видов бактерий. Зонды на 16S рДНК (олигонуклеотиды, соответствующие нижней цепи в позициях 18-20 н.т. от начала гена 16S) были нанесены на стеклянные пластины, активированные бифункциональным альдегидом.

Выделенную ДНК использовали для ПЦР и выделяли 16S рДНК с применением обратного праймера, меченного цианиновым флуорофором (Су3-dCTP). Меченые ПЦР-продукты 16S рДНК использовали в качестве зондов для гибридизации со стеклянной подложкой. После удаления несвязавшегося зонда пластинки сканировали на флуоресцентном сканере Axon 4000 В. Первичные данные собирались в формате GenePix Pro. В итоге для нашего анализа взаимодействий были использованы данные по 89 образцам здорового пародонта и 514 пораженных участков пародонта.

Серия патентов РФ №2420589 [19], №2420591 [20], №2420592 [21], №2510856 [22] и №2510857 [23] содержат описание наборов синтетических олигонуклеотидов для выявления ДНК пародонтопатогенных микроорганизма Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus (Aggregatibacter) actinomycetemcomitans, Candida albicans и Treponema denticola методом ПЦР. Однако в описания не содержится описания методологии интерпретации результатов ПЦР в интересах пародонтологической (стоматологической) практики. Описанный в прочих печатных источниках опыт также не позволяет использовать их для диагностики состояния пародонта, а тем более для предсказания динамики его изменения.

Заключая изложенное, необходимо констатировать, что в настоящее время ни в действующих патентах, ни в научных публикациях не описаны методы применения ПЦР в реальном времени для количественной детекции пародонтопатогенов в смывах пародонта. В патентах и публикациях отечественных авторов делается попытка подменить понятие количественного определения конкретного бактериального патогена его качественным выявлением, причем чувствительность электрофоретической детекции не определяется. Вместо этого авторы подсчитывают число видов, которые были детектированы. В результате у пародонтологов-практиков отсутствует возможность отличить патологический уровень обсемененности от нормального, что практически делает бессмысленным использование ПЦР для оценки эффективности лечения пародонтита. Именно поэтому несмотря на большое число опубликованных работ по исследованию молекулярных маркеров пародонтита (пародонтопатогенные бактерии, транскрипты сигнальных факторов и генетические детерминанты генома человека) в настоящее время молекулярная диагностика все еще не находит применения в парадонтологической практике. Вместе с тем, актуальность использования молекулярных методов в оценке состояния пародонтита полностью сохраняется. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что несмотря на утверждения ряда опубликованных работ о высокой эффективности новых методов лечения пародонтита: фотодинамической терапии, терапевтического лазера, аппаратов типа «Вектор», а также новых типов антибиотиков, распространенность пародонтита не только не снижается, но и неуклонно растет. Причем рост повсеместно фиксируется в странах с высоким уровнем экономического развития (Европа, США, Япония), где основная часть населения охвачена высококачественным стоматологическим наблюдением и обслуживанием. Из сказанного косвенно следует, что используемая в диагностике система критериев состояния пародонта не позволяет объективно оценивать динамику развития заболевания, систематически переоценивая результативность терапевтических и хирургических методов. По-видимому, причиной этой переоценки является то, что квалифицированно выполненные пародонтологами гигиенические мероприятия, обычно сопутствующие новым схемам лечения, сами по себе обеспечивают заметное улучшение состояния пародонта. Это улучшение не является стойким: не устранив фундаментальных причин заболевания, врачу удается добиться успеха лишь на несколько месяцев. Однако в зависимости от методики учета результатов теста факт кратковременного улучшения вполне может приводить к статистически подтвержденной положительной оценке процедуры в целом даже несмотря на наличие формально адекватных контролей.

Имеющиеся в патентной литературе описания ПЦР-тест систем для выявления пародонтопатогенов не позволяют интерпретировать результаты анализа в интересах практической медицины.

Таким образом, можно утверждать, что по изобретательскому уровню заявляемое изобретение не затрагивает каких-либо принципов, описываемых в цитируемых патентах и других источниках.

Раскрытие изобретения

Смывы пародонтальных карманов получают, отбирая содержимое из наиболее глубоких участков с помощью стерильных бумажных эндодонтических штифтов (размер №25), которые затем помещают в пробирку с реактивом «Проба-Рапид» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия) объемом 0,5 мл и транспортируют в лабораторию в охлажденном состоянии, в течение 6 час. Забор проводят в двух повторностях от каждого пациента, на стадии выделения ДНК и проведения ПЦР-анализа каждая повторность обрабатывается отдельно.

Суммарную ДНК пародонтального смыва пациентов выделяют при помощи набора реагентов «Проба-ГС» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия) в соответствии с инструкцией к набору реагентов. Препарат ДНК, соответствующий 1/10 объема одного смыва (50 мкл), растворяют в 50 мкл элюирующего раствора (комплектация «Проба-ГС»). В качестве матрицы для проведения одной ПЦР-реакции используют 5 мкл полученного препарата.

Для получения реакционной смеси для проведения ПЦР используют следующие объемы ингредиентов.

1. Смесь готовят в стрипованных пробирках Scintific Specialties Inc. (SSI) Part # 3135-00 UltraFlux Flat Cap PCR Tubes 200 uL, unit 1×125 tube strips with caps.

2. Промаркировать ряды пробирок для каждого исследуемого образца с учетом отрицательного контрольного образца (К(-)) и положительного контрольного образца (К(+)) и 2 пробирки для контроля фона флуоресценции.

3. В пробирки внести буфер «Н» объемом 20 мкл, в состав которого входят все компоненты смеси для проведения ПЦР реакции за исключением ДНК-полимеразы и ДНК-матрицы.

Состав буфера «Н» (для получения 20 мкл смеси), мкл:

18 - ПЦР буфер (Комплект реагентов для ПЦР амплификации, ООО «НПО ДНК-Технология», Россия),

1,695 – вода,

0,27 - dNTP25 мкМ,

0,014 - праймер for, 100 мкM,

0,014 - праймер rev, 100 мкM,

0,007 - зонд (Fam), 50 мкM.

4. В каждую пробирку внести каплю расплавленного парафина, отделив реакционную смесь.

5. Подготовить раствор Tag-полимеразы (Комплект реагентов для ПЦР амплификации, ООО «НПО ДНК-Технология», Россия), встряхнув пробирку на вортексе и сбросив капли со стенок.

6. Внести в каждую промаркированную пробирку (кроме пробирок контроля фона) по 10 мкл раствора Tag-полимеразы, не повреждая слой парафина.

7. Добавить в каждую пробирку по капле минерального масла, не повреждая слой парафина.

8. В пробирку с исследуемым образцом внести по 5 мкл препарата ДНК, не повреждая слой парафина.

9. В пробирку с положительным контролем (К(+)) внести 5 мкл положительного контрольного образца ДНК, в пробирки с отрицательным контролем (К(-)) и контролем фона внести 5 мкл отрицательного контрольного образца или воды соответственно, не повреждая слой парафина.

10. Центрифугировать пробирки на микроцентрифуге или вортексе 3-5 сек.

11. Установить пробирки в термоциклер ДТ-322 (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия), установив объем реакционной смеси «35 мкл».

Для идентификации конкретных последовательностей используют следующие олигонуклеотидные праймеры и зонды:

Для идентификации последовательностей используют следующие олигонуклеотидные праймеры и зонды, описанные в действующих патентах: P. intermedia - РФ №2420589 [19], P. gingivalis - №2420591 [20], A. actinomycetemcomitans - №2420592 [21], Т. denticola - №2510857 [23].

Для каждого препарата ДНК, выделенного из смыва, проводят реакцию с шестью парами праймеров/зондом. Реакцию проводят со следующими параметрами циклирования: Программа амплификации (50 циклов):

Настройки анализа, устанавливаемые на приборе:

Метод - Геометрический (Ср) (BF), cr=9, vt=10, tp=30, tv=5

Для каждой реакции программное обеспечение термоциклера автоматически вычисляет величину порогового цикла Ct.

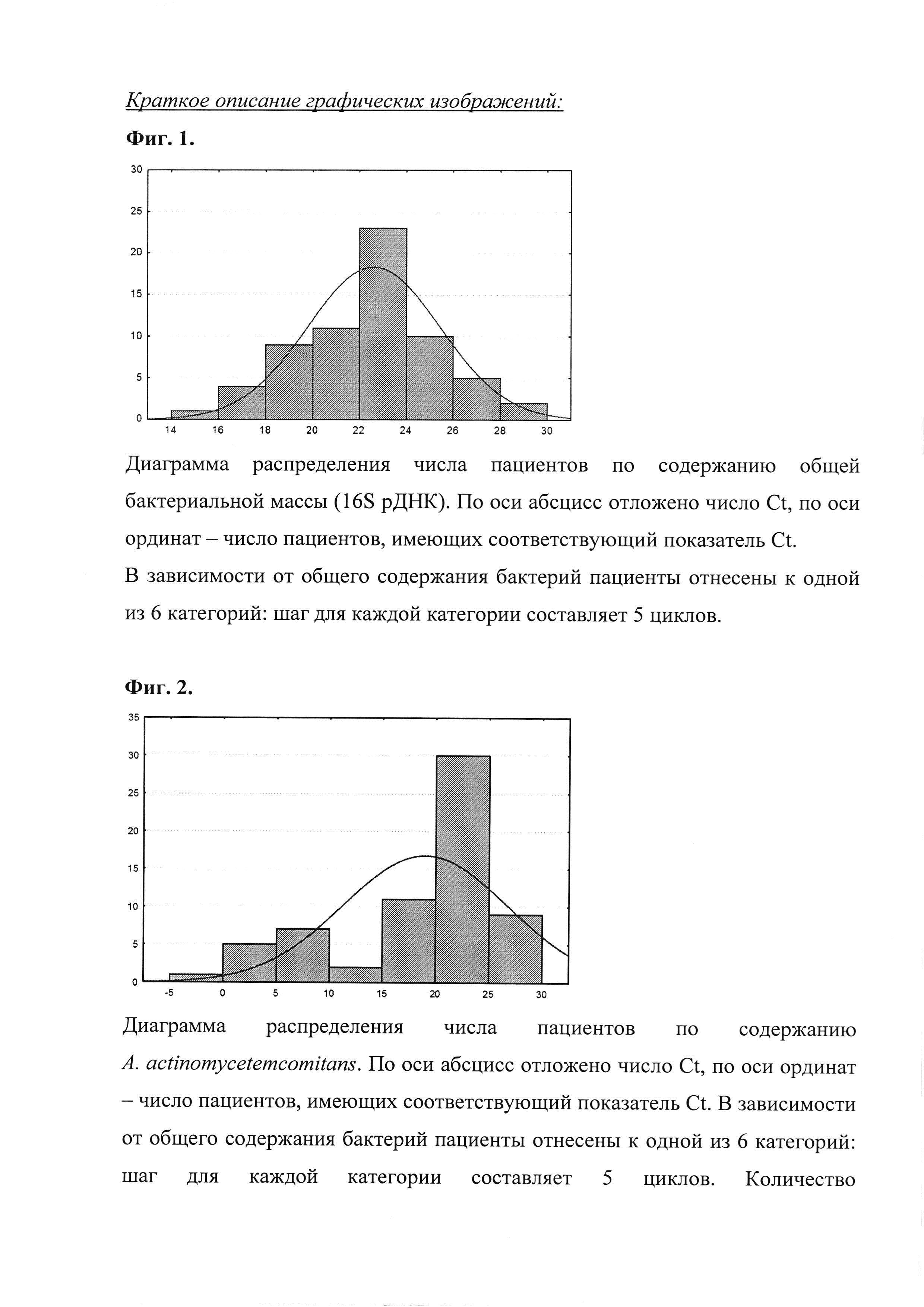

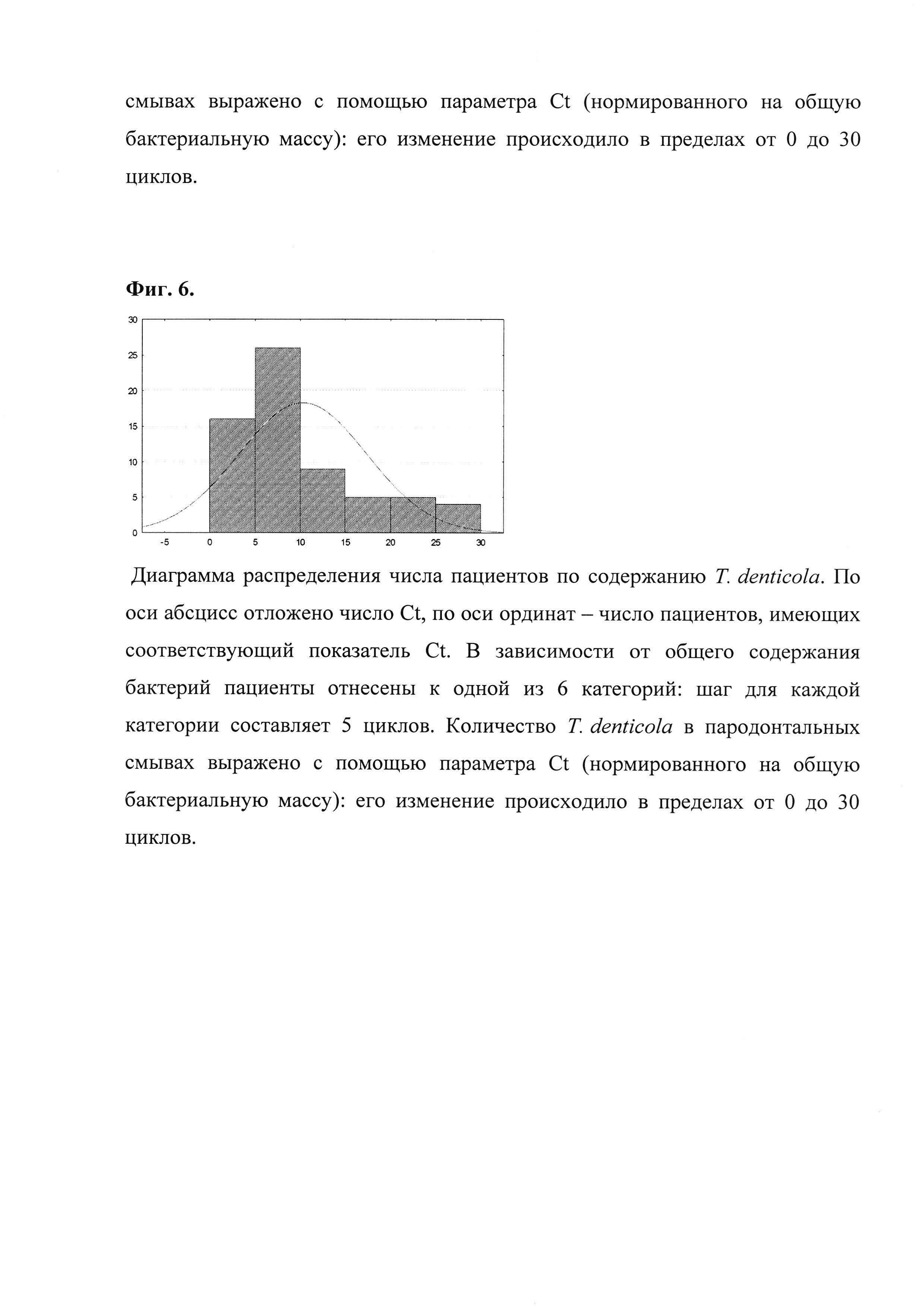

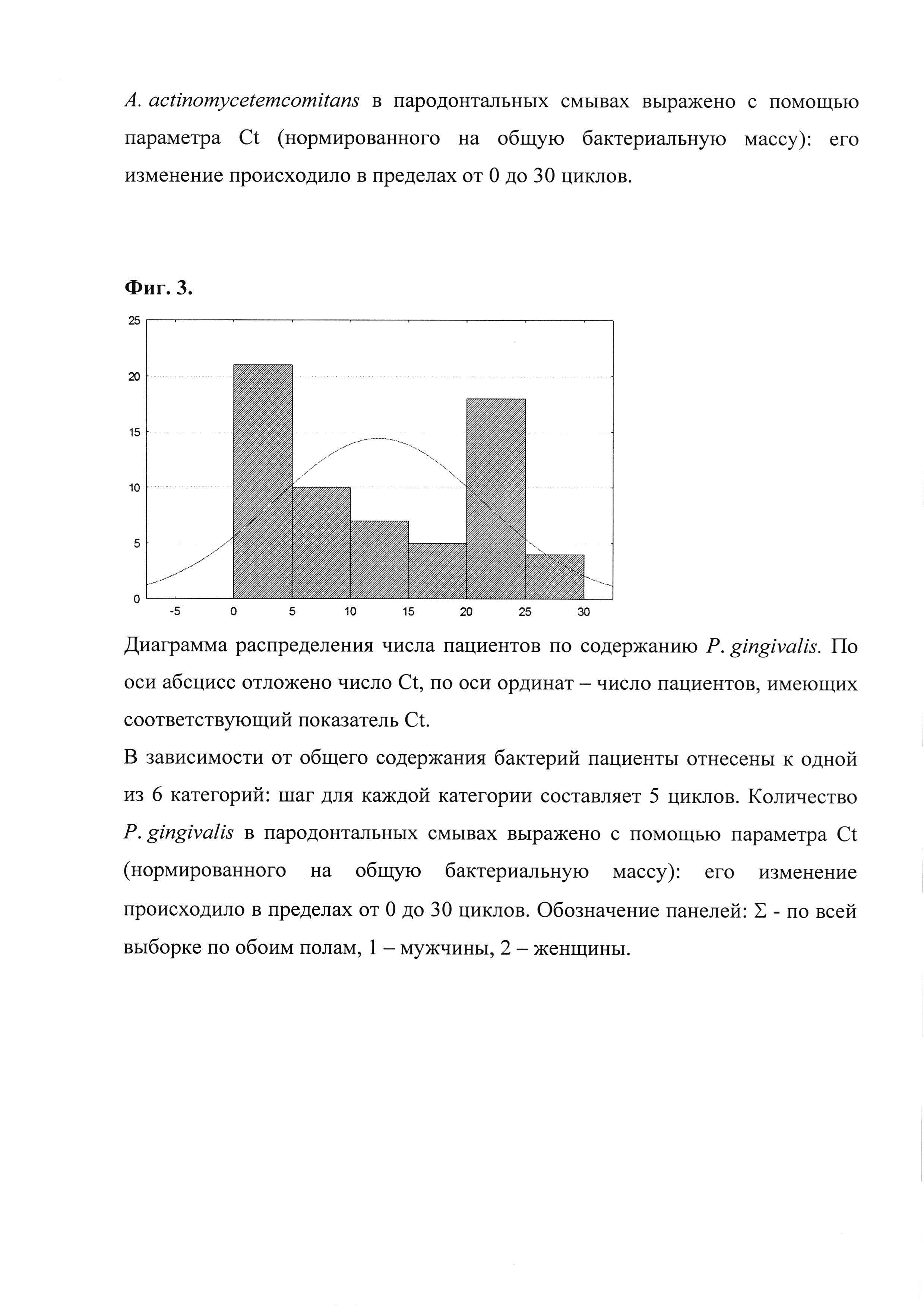

С целью нормировки сигнала (учета разброса в количестве взятого биоматериала и эффективности экстракции ДНК) для каждого образца определяют величину «относительного Ct». Для этого из величины абсолютного Ct для специфического набора праймеров и зонда, усредненного по двум образцам одной серии, вычитают усредненную величину Ct общей бактериальной массы для тех же двух образцов серии.

Патологическая обсемененность пародонта фиксируется при условии, что величина относительного Ct составляет 15,0 циклов или менее.

Для доказательства статистически достоверной корреляции между степенью обсемененности пародонта патогенами и степенью поражения пародонта были выполнены прямые расчеты с применением непараметрического критерия Краскала-Уоллиса. Непараметрический критерий был выбран для этой цели с учетом отклонения распределения больных от нормального по степени выраженности заболевания. Прежде всего, с его помощью был подтвержден общеизвестный факт большего риска развития хронического пародонтита у пациентов по мере увеличения их возраста (р=0,0006). Затем было установлено, что корреляция степени выраженности заболевания и колонизации пародонта A. actinomycetemcomitans дает величину р=0,05, для P. gingivalis - 0,0091, для Т. forsythensis - р=0,0023, для Т. denticola - р=0,0002. Таким образом, подтверждается тезис о наибольшей степени корреляции между обсемененностью пародонта Т. denticola и риском развития хронического пародонтита. Следовательно, именно Т. denticola должна рассматриваться в качестве наиболее значимого этиологического фактора хронического пародонтита. В меньшей мере на эту роль может претендовать Т. forsythensis и в еще меньшей - P. gingivalis.

При анализе представленности различных видов пародонтопатогенов на пародонте пациентов с различной степенью выраженности воспалительной патологии использовался также критерий Манна-Уитни. Проводилось попарное сравнение всех выборок пациентов со степенью выраженности заболевания от 1 до 5 для каждого вида бактерий. При этом различий между группами 0 (здоровый пародонт) и 1 (гингивит) найдено не было. При сравнении групп 0 и 3 единственным видом, показавшим небольшое доминирование у больных, оказалась Т. forsythensis (Z=l,98 при р=0,05). При сравнении групп 0 и 4 также небольшие различия были найдены для всех исследованных пародонтопатогенов, кроме P. intermedia, причем наибольшие отличия были найдены для Т. forsythensis (Z=2,68 при р=0,007). При сравнении других пар были найдены различия подобной же степени. Наиболее значимыми оказались сравнения представленности Т. forsythensis (Z=2,74 при р=0,006) и Т. denticola (Z=2,54 при р=0,001) в группах 1 и 4.

Степень обсемененности пародонта A. actinomycetemcomitans давала слабую корреляцию с тяжестью заболевания при сравнении групп 2 и 4 (Z=2,49 при р=0,01) и групп 3 и 4 (Z=l,98 при р=0,05). При этом P. intermedia оказалась в равной мере представлена у пациентов всех групп, а P. gingivalis давала минимальное, статистически недостоверное доминирование у более тяжелых больных. Полученные наблюдения подтверждают гипотезу о максимальной этиологической важности Т. forsythensis и Т. denticola в качестве факторов, повышающих риск развития хронического пародонтита.

С целью обобщения полученных данных была построена корреляционная матрица и вычислен коэффициент Спирмана, позволяющий выделить наиболее яркие связи между анализируемыми параметрами.

Обращает на себя внимание коэффициент Спирмана при сравнении бактериальной массы на пародонте и гноетечением (-0,3) и кровоточивостью (-0,24) (отрицательный коэффициент в данном случае обусловлен лишь тем, что параметр Ct связан с количеством бактерий обратной логарифмической функцией). При этом повышение общей бактериальной массы коррелирует с обсемененностью пародонта A. actinomycetemcomitans (0,60), в меньшей мере также P. gingivalis (0,32) и P. intermedia (0,38), но не наиболее опасными пародонтопатогенами Т. forsythensis (0,02) и Т. denticola (0,10).

Хотя предыдущие данные свидетельствуют о различном характере поведения различных бактерий в ответ на изменение состояния пародонта, при расчете коэффициента Спирмана становится заметной парная положительная корреляция между обсемененностью всеми исследованными видами пародонтопатогенов: P. gingivalis - Т. forsythensis (0,47), P. gingivalis - Т. denticola (0,48), P. intermedia - Т. denticola (0,43), Т. forsythensis - Т. denticola (0,59). Обращает на себя внимание, что обсемененность пародонта A. actinomycetemcomitans не коррелирует с наличием других пародонтопатогенов: коэффициенты Спирмана для этого вида при сравнении с другими пародонтопатогенами не превышают 0,3. Склонность к коинфекции с другими пародонтопатогенами несколько менее присуща и P. intermedia: коэффициенты Спирмана для этого вида при сравнении с другими пародонтопатогенами не превышают 0,37.

Осуществление изобретения

Клинический материал был собран на базе МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Было обследовано 112 пациентов жителя Москвы и Московской области в возрасте от 18 до 85 года. В исследуемую выборку было включено 92 пациента. Основным критерием для постановки диагноза хронический генерализованный пародонтит (ХГП) являлось разрушение зубодесневого прикрепления. Степень тяжести устанавливали на основании глубины пародонтальных карманов и степени деструкции костной ткани.

Так, для легкой степени ХГП глубина пародонтальных карманов составляла до 3 мм, а рентгенологическая картина подтверждала признаки начальной деструкции межзубных перегородок.

При средней степени ХГП глубина пародонтальных карманов варьировала от 3 до 6 мм, а при обследовании зачастую выявляли патологическую подвижность зубов 1-2 степени. Деструкция кортикальной пластинки и костной ткани межзубных перегородок при рентгенологическом исследовании составляла до 1/2 длины корня.

Тяжелая степень ХГП характеризовалась наличием пародонтальных карманов более 6 мм, патологической подвижностью зубов 2-3 степени, а при рентгенологическом исследовании выявляли деструкцию кортикальной пластинки и костной ткани на протяжении 50-70% длины корня. Клинические данные о состоянии пародонта пациентов выражали в баллах, как описано в работе [18]: степень выраженности заболевания (от 1 до 5), глубина пародонтального кармана (от 0 до 4), гноетечение (от 0 до 2), подвижность (от 0 до 3), кровоточивость (от 0 до 3). Возраст пациентов учитывался путем включения их в одну из групп: 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70 или 70-80 лет.

Смывы пародонтальных карманов исследовали отбирая содержимое из наиболее глубоких участков с помощью стерильных бумажных эндодонтических штифтов (размер №25), которые затем помещали в пробирку с реактивом «Проба-Рапид» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия) объемом 0,5 мл и транспортировали в лабораторию в охлажденном состоянии, в течение 6 час. Забор проводили в двух повторностях от каждого пациента, на стадии выделения ДНК и проведения ПЦР-анализа каждая повторность обрабатывалась отдельно.

Суммарную ДНК пародонтального смыва пациентов выделяли при помощи набора реагентов «Проба-ГС» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия) в соответствии с инструкцией к набору реагентов. Препарат ДНК, соответствующий 1/10 объема одного смыва (50 мкл), растворяли в 50 мкл элюирующего раствора (комплектация «Проба-ГС»). В качестве матрицы для проведения одной ПЦР-реакции использовали 5 мкл полученного препарата.

С целью нормировки сигнала (учета разброса в количестве взятого биоматериала и эффективности экстракции ДНК) для каждого образца определяли величину «относительного Ct». Для этого из величины абсолютного Ct для специфического набора праймеров и зонда, усредненного по двум образцам одной серии, вычитали усредненную величину Ct общей бактериальной массы для тех же двух образцов серии. Статистической обработке подвергали данные, выраженные в форме относительного Ct.

Патологическая обсемененность пародонта фиксируется при условии, что величина относительного Ct составляет 15,0 циклов или менее.

Источники информации

1.  L.A., Haffajee A.D., Socransky S.S. Comparison of the microbiota of supra- and subgingival plaque in health and periodontitis. J. Clin. Periodontal. 2000. V. 27. №9. P. 648-657.

L.A., Haffajee A.D., Socransky S.S. Comparison of the microbiota of supra- and subgingival plaque in health and periodontitis. J. Clin. Periodontal. 2000. V. 27. №9. P. 648-657.

2. Грудянов А.И., Овчинникова В.В. Состав пародонтопатогенной микрофлоры при пародонтите разных степеней тяжести по данным полимеразной цепной реакции. Стоматология. 2008. №3. С. 20.

3. Уварова Л.В., Еловикова Т.М. Патент РФ №2381746. Способ диагностики степени тяжести пародонтита. Заявка от 17.11.2008. Опубл. 20.02.2010 (прекратил действие).

4. Чуйко А.Н., Уварова Л.В. Метод конечных элементов. Пародонтология. 2008. Т. 46 №1. С. 25-40.

5. Грудянов А.И., Зорина О.А., Петрухина Н.Б. Снегирев М.В. Патент РФ №2269138. Способ диагностики степени тяжести пародонтита. Заявка от 16.02.2004. Опубл. 27.01.2006. (прекратил действие).

6. Житков М.Ю., Емиленко Е.А., Емиленко Г.И., Зидра СИ. Тихомирова Н.С., Захаров А.Н., Тихонов М.С. Патент РФ №2329509. Способ диагностики воспалительных заболеваний тканей пародонта. Заявка от 14.07.2006. Опубл. 20.07.2008. (прекратил действие).

7. Максимовский Ю.М., Воробьева Л.Ф., Змудзе И.А., Портнов Ф.Г. Патент СССР SU 1483369. Способ диагностики пародонтита. Опубл. 30.05.1989.

8. Леонтьев В.К., Дурдыниязов М.К., Алимский А.В. Патент РФ №2057342. Способ диагностики хронических генерализованных пародонтитов у многорожавших женщин. Заявка от 12.03.1993. Опубл. 27.03.1996. (прекратил действие).

9. Чухловин А.Б., Бобров А.П., Григорьянц А.П., Соловьева A.M., Матело С.К., Тотолян А.А. Патент РФ №2324182. Способ диагностики патологических изменений микрофлоры полости рта. Заявка от 13.11.2006. Опубл. 10.05.2008.

10. Kumar P.S., Griffen A.L, Barton J.A., Paster B.J., Moeschberger M.L., Leys E.J. New bacterial species associated with chronic periodontitis. J. Dental Res. 2003. V. 82. P. 338-344.

11. Maida C, Campus G., Piana A., Solinas G., Milia E., Castiglia P. Periodontal status in an Italian young adult population. Prevalence and relationship with periodontopathic bacteria. New Microbiol. 2003. V. 26. №l. P. 47-56.

12. Ушаков P.B., Царев B.H. Местное антимикробное лечение в стоматологии. М: МИА - 2004 - 136 с.

13. Amano A., Kuboniwa М., Nakagawa I., Akiyama S., Morisaki I., Hamada S. Prevalence of specific genotypes of Porphyromonas gingivalis fimA and periodontal health status. J. Dent. Res. 2000. V. 79. №9. P. 1664-1668.

14. Sirinian G., Shimizu Т., Sugar C, Slots J., Chen C. Periodontopathic bacteria in young healthy subjects of different ethnic backgrounds in Los Angeles. J. Periodontal. 2002. V. 73. №3. P. 283-288.

15. Tran S.D., Rudney J.D. Improved Multiplex PCR Using Conserved and Species-Specific 16S rRNA Gene Primers for Simultaneous Detection of Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteroides forsythus and Porphyromonas gingivalis. J. Clin. Microbiol. 1999. V. 37. - P. 3504-3508.

16. Duran-Pinedo A.E., Correlation network analysis applied to complex biofilm communities. PLoS One. 2011. V. 6. №12: P. 28438

17. Kaeberlein Т., Lewis K., Epstein S.S. Isolating "uncultivable" microorganisms in pure culture in a simulated natural environment. Science. 2002. V. 296. №5570. P. 1127-1129.

18. Armitage G.C. Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. Annals of periodontology. 1999. №4. P. 1-6.

19. Зорина О.А., Кулаков A.A., Грудянов A.M., Петрухина Н.Б., Борискина О.А., Авраамова Т.В., Турчанинова М.А., Ребриков Д.В. Патент РФ №2420589. Набор синтетических олигонуклеотидов для выявления ДНК пародонтопатогенного микроорганизма Prevotella intermedia методом полимеразной цепной реакции. Заявка от 21.04.2010. Опубл. 10.06.2011.

20. Зорина О.А., Кулаков А.А., Грудянов А.И., Петрухина Н.Б., Борискина О.А., Авраамова Т.В., Турчанинова М.А., Ребриков Д.В. Патент РФ №2420591. Набор синтетических олигонуклеотидов для выявления ДНК пародонтопатогенного микроорганизма Porphyromonas gingivalis методом полимеразной цепной реакции. Заявка от 21.04.2010. Опубл. 10.06.2011.

21. Зорина О.А., Кулаков А.А., Грудянов А.И., Петрухина Н.Б., Борискина О.А., Авраамова Т.В., Турчанинова М.А., Ребриков Д.В. Патент РФ №2420592. Набор синтетических олигонуклеотидов для выявления ДНК пародонтопатогенного микроорганизма Actinobacillus actinomycetemcomitans методом полимеразной цепной реакции. Заявка от 21.04.2010. Опубл. 10.06.2011.

22. Ребриков Д.В., Зорина О.А., Петрухина Н.Б., Борискина О.А., Беркутова И.С., Аймадинова Н.К. Патент РФ №2510856. Набор синтетических олигонуклеотидов для выявления ДНК пародонтопатогенного микроорганизма Candida albicans методом полимеразной цепной реакции. Заявка от 24.02.2012. Опубл. 10.04.2014.

23. Ребриков Д.В., Зорина О.А., Петрухина Н.Б., Борискина О.А., Беркутова И.С., Аймадинова Н.К. Патент РФ №2510857. Набор синтетических олигонуклеотидов для выявления ДНК пародонтопатогенного микроорганизма Treponema denticola методом полимеразной цепной реакции. Заявка от 24.02.2012. Опубл. 10.04.2014.

Способ оценки обсемененности пародонта патогенными бактериями, отличающийся тем, что из смыва пародонта выделяют суммарную ДНК, исследуют ее методом полимеразной цепной реакции в реальном времени с праймерами и зондами на Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythensis и Treponema denticola, для каждой реакции автоматически вычисляется абсолютная величина порогового цикла Ct, после чего проводится нормировка сигнала, при которой для каждого образца определяют величину относительного Ct, для этого из величины абсолютного порогового цикла Ct для специфического для данной последовательности набора праймеров и зонда вычитают величину порогового цикла Ct общей бактериальной массы; патологическая обсемененность пародонта фиксируется при условии, что величина относительного Ct составляет 15,0 циклов или менее.