Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТРОМБОЗОВ ГЛУБОКИХ ВЕН ГОЛЕНИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно ультразвуковой диагностике в ортопедии и травматологии. Может быть использовано для оценки внутрипросветного состояния магистральных глубоких вен голени в раннем послеоперационном периоде с целью предупреждения тромбоэмболического осложнения, которое является одной из основных послеоперационных угроз для жизни пациентов в раннем послеоперационном периоде после эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава и проведения других хирургических операций на нижних конечностях.

Эти осложнения ухудшают результаты лечения, могут служить непосредственной причиной летальных исходов, провоцируют повышение частоты других осложнений и значительно повышают финансовые затраты на лечение. Одним из грозных осложнений и причин летальности является тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), источником которой более чем в 90% случаев является тромбоз в системе нижней полой вены, а именно глубоких вен нижних конечностей. Основным методом диагностики эмбологенного венозного тромбоза является ультразвуковое дуплексное компрессионное ангиосканирование. Российский флебологический консенсус («Профилактика послеоперационных венозных тромбоэмболических осложнений». Москва. - 2001). заслуженно признал основным методом диагностики тромбозов вен ультразвуковое дуплексное сканирование (УДС) с цветным кодированием кровотока. Этот метод имеет сбалансированное количество достоинств и ограничений, приближающее его к «золотому стандарту» неинвазивного исследования венозной системы. Информативность и достоверность метода УДС, по данным К. Кэрен, Д. Гинсбург, оценивалась в эпизодах проксимального тромбоза 96-98%, дистальной локализации - до 60%. Однако до 80% всех случаев тромбоз глубоких вен возникает и протекает бессимптомно (Kearon С, Ginsberg J.S., Hirsh J. The role of venous ultrasonography in the diagnosis of suspected deep venous thrombosis and pulmonary embolism. Ann Intern Med 1998; 129:1044-9).

Малое число исследований, посвященных роли УЗИ в оценки риска возникновения тромбоэмболии, характера внутрипросветного состояния при локации глубоких вен нижних конечностей, особенно в раннем послеоперационном периоде, оставляет массу нерешенных вопросов, делая настоящую проблему актуальной, а исследования в этом направлении своевременными.

Известен способ визуализации состояния просвета венозного русла, основанный на эффекте «спонтанного контрастирования» в виде замедления кровотока в просвете венозного русла. Однако с помощью этого способа невозможно провести достоверную диагностику и верифицировать претромботическое состояние, так как эффект «спонтанного контрастирования» может встречаться и при отсутствии значимых патологических изменений (Зубарев А.Р., Богачев В.Ю. Митьков В.В Ультразвуковая диагностика заболеваний вен нижних конечностей. М., Видар, 1999, 104 с.)

Известен способ претромботических изменений венозного русла в виде «феномена дрожания желе» в автореферате диссертации «Особенности УЗ исследования вен нижних конечностей у пострадавших с переломами костей таза и нижних конечностей», автор Межебицкая Л.О., Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы, 2011 год, которые соответствуют нарушению гемостаза. Однако этот способ направлен на выявление признаков возможного тромбообразования, но не в труднодоступных для исследования дистальных сегментах глубоких вен голени.

Тромбоз глубоких вен, расположенных выше коленного сустава - опасное состояние, поскольку в этом месте менее крупные по диаметру вены голени впадают в более крупную по диаметру подколенную вену, и тромб при распространении в подколенную вену может стать свободно флотирующим (подвижным) и оторваться с развитием эмболии. В то же время выявление тромбообразования в глубоких венах голени представляет определенные трудности.

Известен способ диагностики тромбозов глубоких вен, включающий ультразвуковое дуплексное сканирование, при котором исследование пациента проводят в состоянии спокойного клиностаза, при этом сканируют области клапанных синусов бедренной вены. Причем сканирование выполняют до и при проведении провокационной пробы Вальсальвы и трехкратной мануальной компрессии датчиком. При этом выявляют эхопозитивные включения в области первого и второго клапанных синусов, оценивают степень заполнения клапанного синуса эхопозитивными включениями и их интенсивность. При выявлении заполнения клапанного синуса не более 1/3 и при полном исчезновении эхопозитивного образования при проведении проб, диагностируют повышенную тромбогенность, соответствующую первой степени заболевания, при заполнении клапанного синуса более 1/2 и полном исчезновении эхопозитивного образования или уменьшении его интенсивности при проведении проб диагностируют предтромбологическое состояние, соответствующее второй степени заболевания, а при заполнении всего клапанного синуса эхопозитивным образованием, которое не исчезает при проведении проб, диагностируют тромбоз клапанного синуса, соответствующий третьей степени заболевания [патент RU №2423921 МПК6, А61В 8/06].

Однако в результате выполнения этого способа возможно только выявление тромботических структур непосредственно в бедренной вене - как коротком и диагностически «легком» для ультразвуковой визуализации участке венозного ствола. Способ не может быть использован при прогнозировании или диагностике наличия тромботических структур в дистальных сегментах глубоких вен голени, как наиболее трудной области ультразвукового исследования в раннем послеоперационном периоде, из-за гипертрофии подкожной клетчатки, значимого послеоперационного отека нижней конечности, повышенной пневмотизации мягких тканей. Между тем известно, что наиболее часто тромбоз начинается в венах голени.

Известен способ диагностики тромбоза глубоких вен нижних конечностей, при котором проводят измерение соотношения между размерами контура мягких тканей голени на рентгенограмме в прямой проекции между горизонтальными рентгеноконтрастными метками до и после наложения на нижнюю треть бедра и подколенную ямку компрессирующей манжеты с давлением 40 мм рт. ст. Причем положение конечности в момент исследования определяют по совпадению вертикальных рентгеноконтрастных меток. Если после наложения на подколенную область компрессионной манжеты расстояние между горизонтальными рентгеноконтрастными метками увеличивается, то определяют тромбоз глубоких вен конечности. Способ позволяет более достоверно проводить диагностику тромбоза глубоких вен нижних конечностей при переломах голени (патент на изобретение RU №2218074, МПК6, А61В 5/02). Однако этот способ связан с проведением лучевой диагностики, при этом осуществление его с применением компрессирующей манжеты в послеоперационном периоде трудновыполнимо по вышеперечисленным причинам.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ диагностики внутрисосудистого тромбообразования путем ультразвукового дуплексного ангиосканирования с компрессионным воздействием датчика с использованием цветового дуплексного картирования, в том числе и глубоких вен нижних конечностей, который позволяет выявить тромбозы, наблюдать в динамике процесс формирования, нарастания, организации и лизиса тромба непосредственно в сканируемом просвете вены [Флебология. Руководство для врачей. Савельев B.C., Гологорский В.А., Кириенко А.И., и др.: Под редакцией В.С.Савельева. - М.: Медицина, 2001. С.- 226]. При этом выявляют эхопозитивные тромботические массы непосредственно в просвете сосуда. Однако способ не позволяет выявить скрыто протекающий процесс образования тромба в дистальных сегментах глубоких вен голени в ранние сроки послеоперационного периода путем выявления признаков-маркеров этого процесса.

Как известно, образование тромба начинается с момента, когда под действием тромбина фибриноген превращается в фибрин, который образует основной каркас сгустка крови и тромба. В процессе превращения фибриногена в фибрин образуется нерастворимый фибрин-полимер, в котором молекулы фибрин-мономера ковалентно связаны между собой (Зубаиров Д.М. Молекулярные основы свертывания крови и тромбообразования. Казань: ″ФЭН″, 2000. С - 364). Диагностика скрытого внутрисосудистого процесса тромбообразования на ранних этапах с последующим назначением терапии позволила бы снизить число венозных тромбозов и тромбоэмболических осложнений.

Известно, что клиническая диагностика тромбоза глубоких вен голени, как указывалось выше, представляет особенно значительные трудности. Асимптомное течение заболевания с отсутствием жалоб и клинических признаков тромбоза глубоких вен голени, скрытого внутрисосудистого раннего этапа процесса тромбообразования не позволяет своевременно его диагностировать. Известно, что у пациентов после пластических ортопедических операций между 3-м и 7-м днями велика вероятность возникновения асимптомного тромбоза глубоких вен, который в 95% случаев локализуется в венах голени и только в 5% случаев - в проксимальных венах [Ciccone W. J. 2nd, Fox P.S., Neumyer M. et al. Ultra - 17. sound surveillance for asymptomatic deep venous thrombosis after total joint replacement // J. Bone Joint Surg. Am. 1998. V. 80. №8. P. 1167-1174]. Тромбоз глубоких вен голени нередко выявляется только в случае развития ТЭЛА, когда проводится диагностический поиск источника эмболии. В свою очередь, клинические признаки ТЭЛА имеются лишь у 30% пациентов с венозными тромбозами, а с учетом асимптомной ТЭЛА частота ее составляет 50-60% от всех венозных тромбозов [6, 7]. Таким образом, асимптомное течение венозного тромбоза и ТЭЛА является причиной низкой их клинической диагностики.

С другой стороны, присутствие у пациентов после операций по поводу травм нижних конечностей или после эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава на ранних сроках послеоперационного периода таких клинических признаков, как отечность голени и ее болезненность, часто маскирует признаки образования тромба в глубоких венах голени. Ультразвуковой метод исследования вен голени имеет ограничения, которые распространяются и на пациентов реанимационного отделения, когда из-за тяжести состояния и проводимых лечебных мероприятий невозможно провести исследование полипозиционно - с поворотами пациента на бок и живот. Исследование в положении на спине позволяет визуализировать только передние большеберцовые, частично задние большеберцовые и медиальные икроножные вены голени, а камбаловидная, малые берцовые, верхняя и средняя треть задних большеберцовых вен оказываются не доступны для исследования. Кроме того, у пациентов с ожирением также имеются трудности визуализации вен голени.

Таким образом, особенностью течения тромбозов глубоких вен голени объясняют сложность ультразвуковой диагностики, а в ранний послеоперациoнный период и невозможность ее проведения, способы проведения такой диагностики не известны.

Задачей, которую решает данное изобретение, является проведение раннего экспресс-диагностирования и определение начальных этапов формирования тромбозов глубоких вен голени в раннем послеоперационном периоде в дистальных сегментах глубоких вен голени.

Техническим результатом заявляемого способа является выявление тромбоза на раннем послеоперационном этапе в дистальных сегментах глубоких вен голени путем выявления признаков-маркеров этого процесса. Это позволяет предупредить дальнейшее развитие тромбозов у пациентов в раннем послеоперационном периоде после эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава и проведения других хирургических операций на нижних конечностях и дифференцировать подходы к дополнительному исследованию и назначению терапии у таких пациентов.

Этот технический результат достигается тем, что при ультразвуковой диагностике тромбозов глубоких вен голени в раннем послеоперационном периоде, включающей выявление эхопозитивных структур в просвете вены с помощью дуплексного ангиосканирования с компрессионным воздействием, отличающийся тем, что дуплексное ангиосканирование проводят в серошкальном В-режиме в первые сутки послеоперационного периода из доступа в месте расположения подколенной вены в режиме реального времени, а компрессионное воздействие осуществляют мануально в дистальном сегменте голени, причем, при выявлении гомогенного просвета подколенной вены, диагностируют отсутствие тромботических структур непосредственно в подколенной вене и отсутствие процесса тромбообразования в дистальных сегментах глубоких вен голени, а при выявлении в просвете подколенной вены мелких, подвижных с током крови, разнокалиберных с максимальным размером до 0,8-1,0 мм эхопозитивных структур, которые ускоряются проксимально при мануальной компрессии дистального сегмента голени, диагностируют начальный этап формирования тромбозов в дистальных сегментах глубоких вен голени.

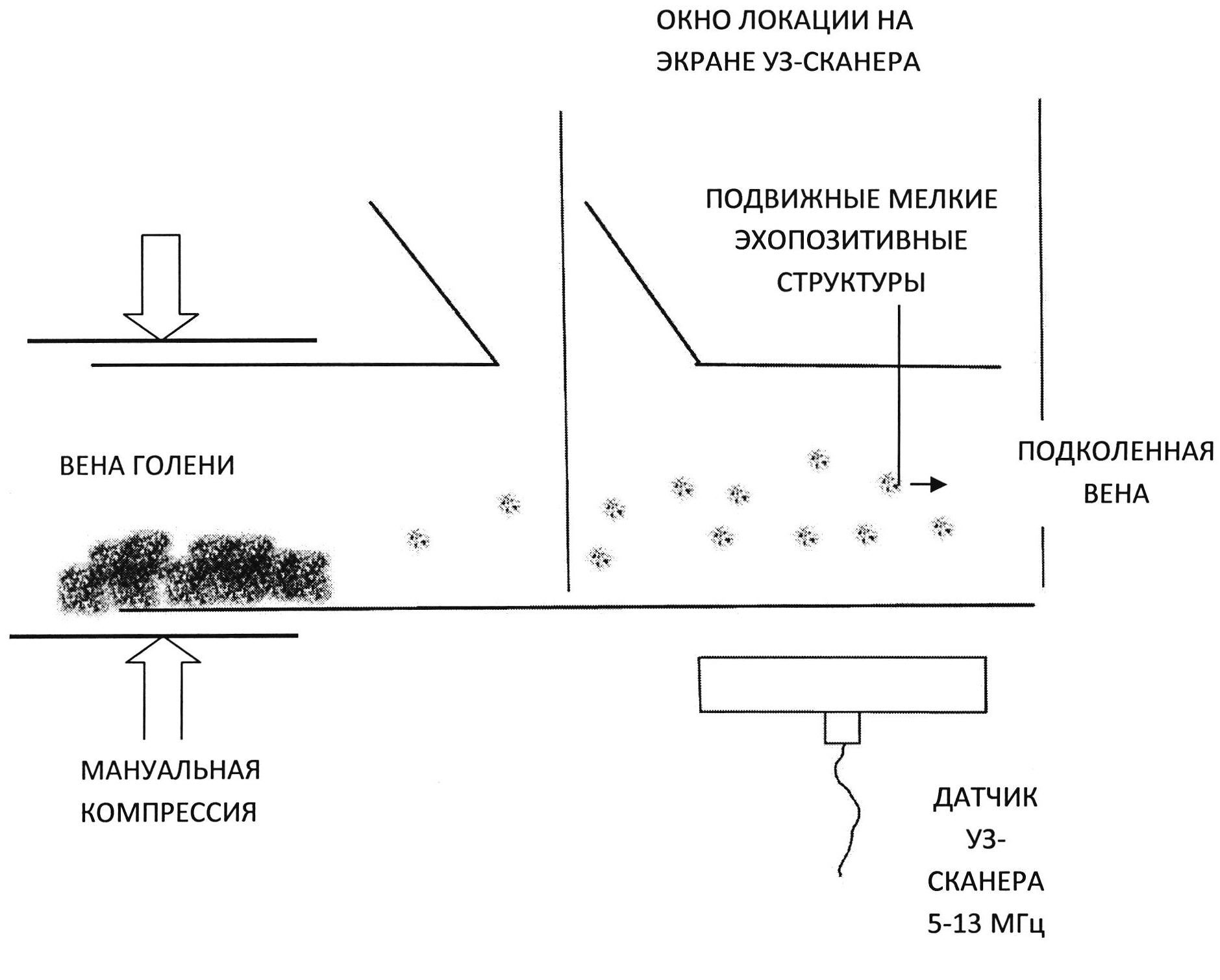

Способ осуществляют следующим образом. Из-за ограниченного движения в послеоперационном периоде исследуют в состоянии спокойного клиностаза в положении конечности пациента полусогнутой в коленном суставе, с небольшой ротацией кнаружи, просвет подколенной вены. Используют У3-сканер высокого класса (ACCUVIX-V10), с наличием высокоплотного датчика частотой 5-13 МГц. Датчик в поперечной, а затем в продольной оси соотносят с вектором оси венозного ствола в зоне интереса. Используют метод ультразвукового дуплексного сканирования в В-режиме серой шкалы. Цветное картирование кровотока используется как вспомогательный визуальный факт обнаружения нормативного кровотока в виде цветового прокрашивания просвета сосуда с характерными устоявшимися признаками (в норме венозный кровоток всегда антеградный, направленный к сердцу и в нашем случае он нужен лишь для регистрации факта его присутствия). Во многих случаях особенно на раннем этапе тромбообразования, цветное картирование, огибая в виде общего цветового потока тромбы небольших размеров, может дать иллюзию полного прокрашивания на экране монитора, и тем самым создается риск получить ложно-отрицательный результат исследования - как отсутствие тромбоза раннего этапа. Таким образом он нужен в большей степени для определения факта полной или неполной окклюзии просвета, т.е его роль имеет значение вспомогательного инструмента. В последующем на поздних этапах обнаружения тромбоза его роль несколько возрастает и при обнаружении уже сформированного тромба в В-режиме дополнительно определяют границы дефекта с помощью цветового картирования. Для значимой регистрации и обнаружения внутрипросветных структур - предпочтительно использование В-режима (серая шкала), с использованием функции оптимизации изображения с целью отсечения артефактов. Исследования проводят в режиме реального времени, так как при этом получают наиболее полную информацию вследствие того, что процесс имеет не постоянно динамический характер, а имеет вид кратковременных, секундных выбросов, соответствующих патологическому состоянию при наличии процесса тромбообразования. Процесс исследования записывается в виде режима кинопетли на электронные носители, с обязательной архивацией в базу данных. На рис. 1 схематично изображена мануальная компрессия дистального сегмента голени и локация подвижных, мелких эхопозитивных структур в просвете подколенной вены, где 1 - вена голени, 2 - мануальная компрессия, 3 - датчик УЗ-сканера 5-13 МГц, 4 - подколенная вена, 5 - подвижные мелкие эхопозитивные структуры в просвете подколенной вены, 6 - окно локации на экране УЗ-сканера.

При выявлении гомогенного просвета вены, соответствующего норме, в исследуемой зоне диагностируют стабильную ситуацию, отсутствие эхопозитивных тромботических структур непосредственно в подколенной вене, диагностируют отсутствие тромбоза в дистальных сегментах глубоких вен голени и дальнейший диагностический процесс в дистальном направлении идет в обычном режиме. При визуализации в просвете мелких, подвижных с током крови, эхопозитивных структур, разнокалиберных, с максимальным размером до 0,8-1,0 мм, ускоряющихся проксимально при дистальной мануальной компрессии, диагностируют начальный этап формирования тромбозов в дистальных сегментах глубоких вен голени.

Мелкие, подвижные с током крови, гиперэхогенные структуры, разнокалиберные, с максимальным размером до 0,8-1,0 мм, которые ускоряются проксимально при дистальной мануальной компрессии голени визуально напоминают снежную метель. В соответствии с такой ассоциацией этот симптом авторы назвали «симптом снежной метели», который является маркером возникшего процесса тромбообразования. При обнаружении таких включений наиболее тщательно исследуются глубокие вены голени, в которых, в зонах доступных для локации, как показали исследования, при наличии такой симптоматики определяются неокклюзионные внутрипросветные структуры слабоэхогенного характера, определяемые как начальные этапы формирования тромбоза. При тщательном и внимательном исследовании на экране монитора У3-сканера, удается определить момент и процесс отрыва мелких фрагментов от проксимальной части вышеупомянутых структур при мануальной дистальной компрессии. Процесс исследования записывается в виде режима кинопетли на электронные носители, с обязательной архивацией в базу данных. Данный симптом определяется только в первые сутки послеоперационного периода. Возможна ситуация, когда с помощью ультразвукового исследования в глубоких венах голени внутрипросветные структуры слабоэхогенного характера определить невозможно. В этом случае при обнаружении «симптома снежной метели» в подколенной вене их определяют другими способами, например, с помощью лучевой диагностики. Причем во всех случаях выявления симптома «снежной метели» был выявлен и начальный этап формирования тромбоза в глубоких венах голени. В дальнейшем обязательно назначался ультразвуковой мониторинг на фоне консервативного медикаментозного лечения. На 3-5 сутки на фоне лечебного процесса данный симптом уже не выявляется, причем при ультразвуковом исследовании отмечается относительное уменьшение объема ранее обнаруженных тромботических структур в просвете венозного русла и в динамике при цветном картировании отмечается уменьшение дефекта наполнения (что только косвенно указывает на начальные процессы реканализации). В случае проведения ультразвукового исследования вен нижних конечностей пациентов на 2-5 сутки после операции (минуя первые сутки) данный симптом выявить не удается, при этом иногда возможно определить только уже четко сформированные тромботические структуры в просвете глубоких вен голени, что влечет за собой более поздний срок назначения лечебных доз антикоагулянтов и процессы реканализацци наблюдаются в гораздо более поздние сроки. Таким образом, лоцируемые мелкие эхопозитивные структуры в просвете подколенной вены, как уже говорилось выше, являются маркерами начального этапа формирования тромбоза, при котором тромб имеет низкую акустическую и морфологическую плотность, поэтому происходит отрыв его мелких фрагментов.

Заявляемым способом в первые сутки послеоперационного периода обследовано 44 пациента, подвергшихся оперативному вмешательству по поводу эндопротезирования крупных суставов, с обязательным условием проведения ультразвукового ангиосканирования в сроках не позднее 1 суток послеоперационного периода. Из них эндопротезирование коленного сустава - 39, тазобедренного сустава - 5. У 42-х исследуемых заявляемым способом пациентов был выявлен вышеописанный симптом, причем у 38 (90,4%) пациентов был обнаружен «симптом снежной метели», в дальнейшем были достоверно обнаружены тромботические структуры в просвете глубоких вен голени. У 6-и пациентов (9,6%) при ультразвуковом исследовании достоверно определить тромбы в просвете глубоких вен голени не удалось, из-за выраженного отека и анатомической особенности, при этом у 4-х пациентов был выявлен «симптом снежной метели», лоцировалось замедление кровотока в глубоких венах голени, повышение эхогенности, неполное окрашивание просвета, и в совокупности косвенных признаков и присутствия симптома «снежной метели» в просвете подколенной вены диагностировалось формирование тромбоза в дистальных сегментах глубоких вен голени на ранних этапах. При этом значимых изменений коагулограммы и биохимических показателей, которые могли бы быть достоверными признаками раннего этапа тромбоза, не наблюдалось и отправной точкой в верификации диагноза и последующей медикаментозной коррекции являлось заключение на основе заявленного способа ультразвукового дуплексного исследования вен нижних конечностей. У 2-х пациентов симптома не выявлено, дальнейшие исследования подтвердили отсутствие процесса тромбообразования. Послеоперационный процесс протекал нормально.

Ниже представлены клинические примеры, демонстрирующие значимость данного метода в плане раннего обнаружения тромботических изменений в просвете дистального русла глубоких вен нижних конечностей.

1. Пациент В. 1947 г. р. №4969, поступила с диагнозом левосторонний гонартроз. В предоперационном периоде при УДС значимых структурных изменений вен нижних конечностей не выявлено. Коагулограмма: Протромбиновое время - 10,9, МНО - 0,99, Тромбиновое время - 14,3, Антитромбин - 118, Д-димер - 42. В предоперационном периоде тромбопрофилактика - Клексан-0,4 п/к 1 раз вечером.

Оперирована 23.10.2012 г.; тотальное эндопротезирование левого коленного сустава.

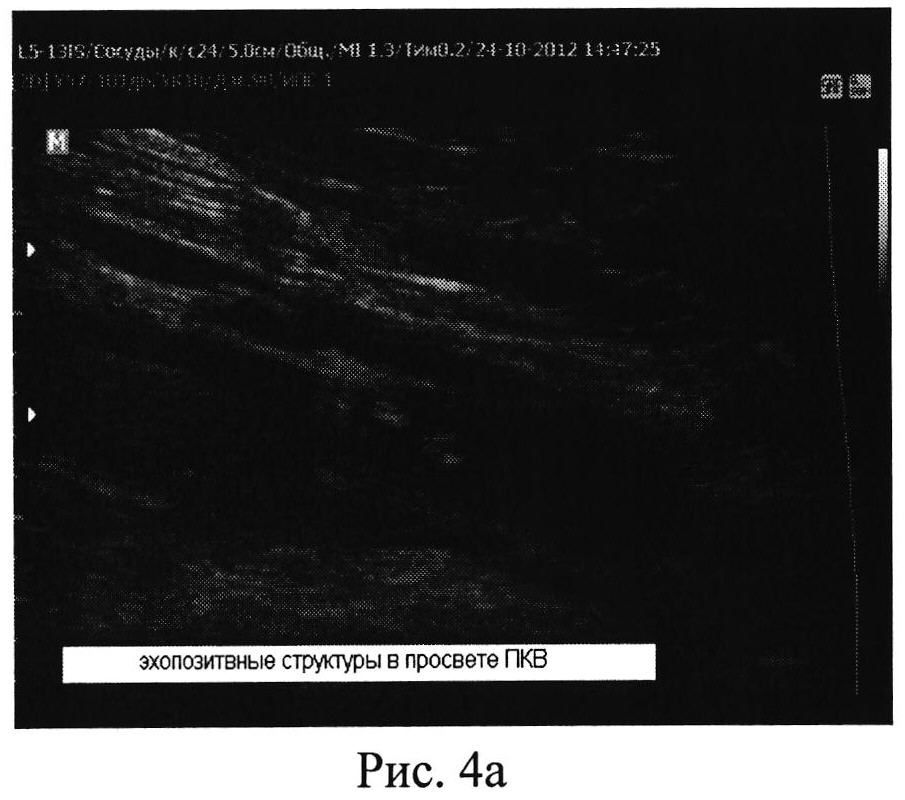

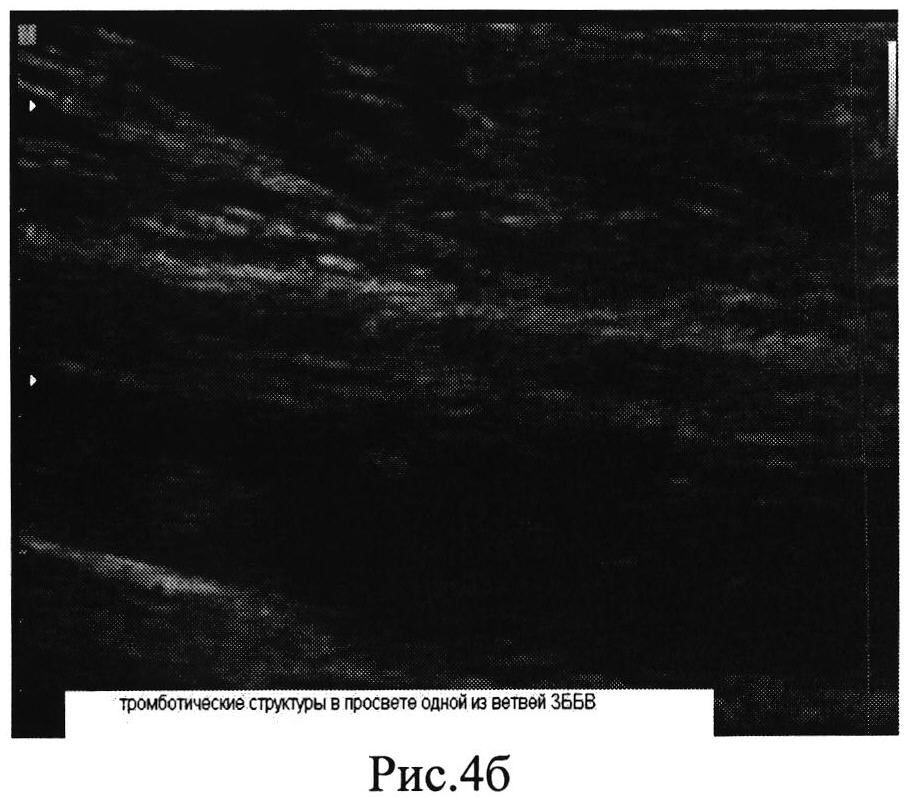

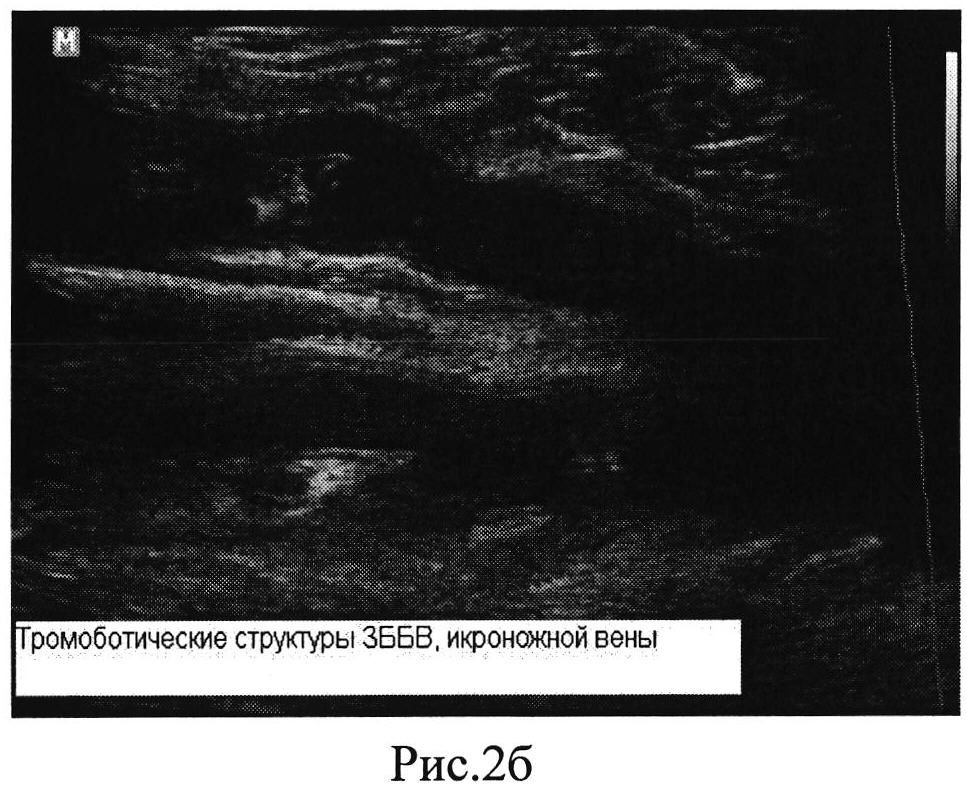

УДС от 24.10.2012 года: Проходимость подвздошно-бедренного сегмента сохранена. В просвете подколенной вены при дистальной компрессии выявлены подвижные мелкие эхопозитивные структуры с максимальным размером до 0,8-1,0 мм, ускоряющиеся с током крови при мануальной компрессии в дистальном сегменте голени (рис. 2а). На основании этого продолжено обследование, в просвете одной из ветвей с/3 задней большеберцовой вены, икроножной вены лоцируются низкоэхогенные структуры без окклюзии просвета. Заключение: УЗ-признаки сегментарного неокклюзионного флеботромбоза с/3 ЗББВ слева, начальные этапы формирования (рис. 2б). Консультация ангиохирурга 24.10.12; последующая коррекция лечения. В условиях реанимации подключен Гепарин 5000 Ед/мл, Клексан 0,4 - 2 р/день. УЗИ в динамике 28.09.12 г. - исчезновение подвижных мелких эхопозитивных структур - симптома «снежной метели» в просвете подколенной вены, сохранение признаков флеботромбоза в системе глубоких вен голени, с начальными признаками реканализации.

2. Пациент Ф. 1941 г. р. №4438, поступил с диагнозом правосторонний гонартроз. В предоперационном периоде при УДС: Проходимость глубоких и поверхностных вен н/к сохранена, внутрипросветных структур не выявлено; невыраженное расширение притоков БПВ голени. Б/х анализы: Гематокрит - 39,4, Тромбоциты - 199, Тромбокрит - 0,17, (без паталогических сдвигов).

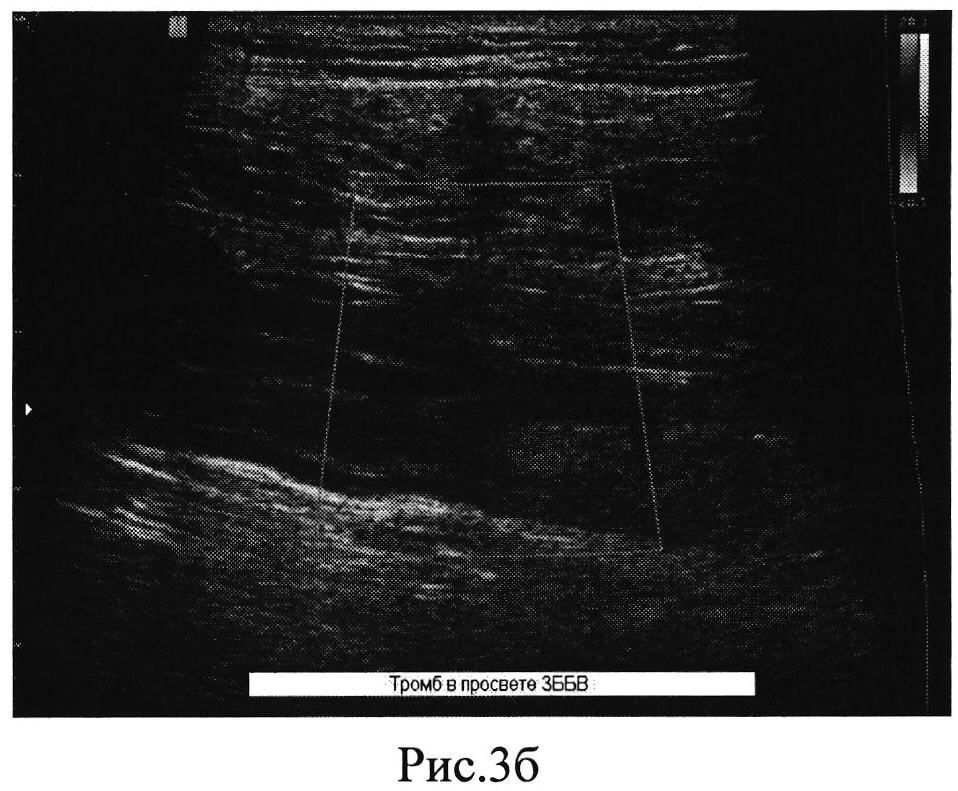

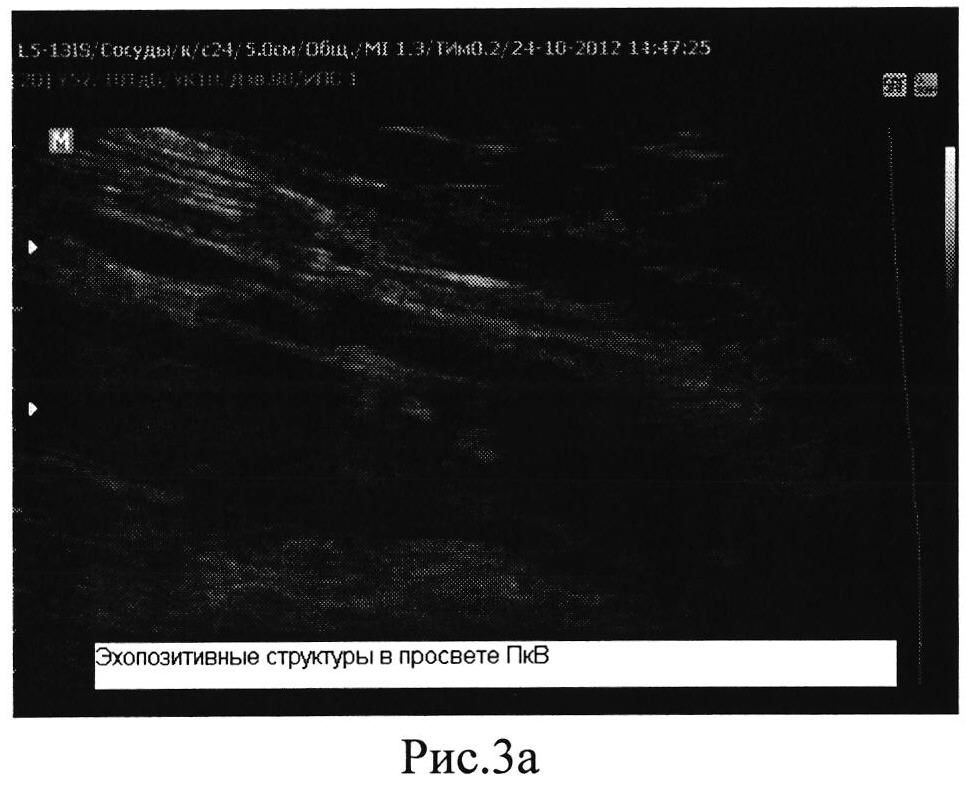

Оперирован 26.09.2012 г., тотальное эндопротезирование правого коленного сустава. УДС от 27.09.2012 г: Проходимость подвздошно-бедренного сегмента сохранена. В просвете подколенной вены при дистальной компрессии - подвижные мелкие эхопозитивные структуры с максимальным размером до 0,8-1,0 мм (рис. 3а). При дальнейшем исследовании в просвете одной из ветвей с/3 ЗББВ слабоэхогенные структуры, без окклюзии просвета (рис. 3б). Заключение: УЗ-признаки сегментарного неокклюзионного флеботромбоза задней большеберцовой вены, икроножных вен справа. Консультация ангиохирурга 27.09.12, коррекция лечения: Клексан 0,4 - 2 р/день, варфарин 5,0 мг 1 р/день в течение 7 дней. УЗИ в динамике 30.09.12 г. - Исчезновение подвижных мелких эхопозитивных структур - симптома «снежной метели» в просвете подколенной вены, сохранение признаков флеботромбоза в системе глубоких вен голени. Назначены дополнительные процедуры.

3. Пациентка К. 1950 г. р. №2992, поступила с диагнозом правосторонний гонартроз. В предоперационном периоде при УДС варикозная болезнь вен нижних конечностей. Оперирована 07.06.2012 г. Б/х анализы: Гематокрит - 34,14, Тромбоциты - 226, Тромбокрит - 0,23 (без патологических сдвигов).

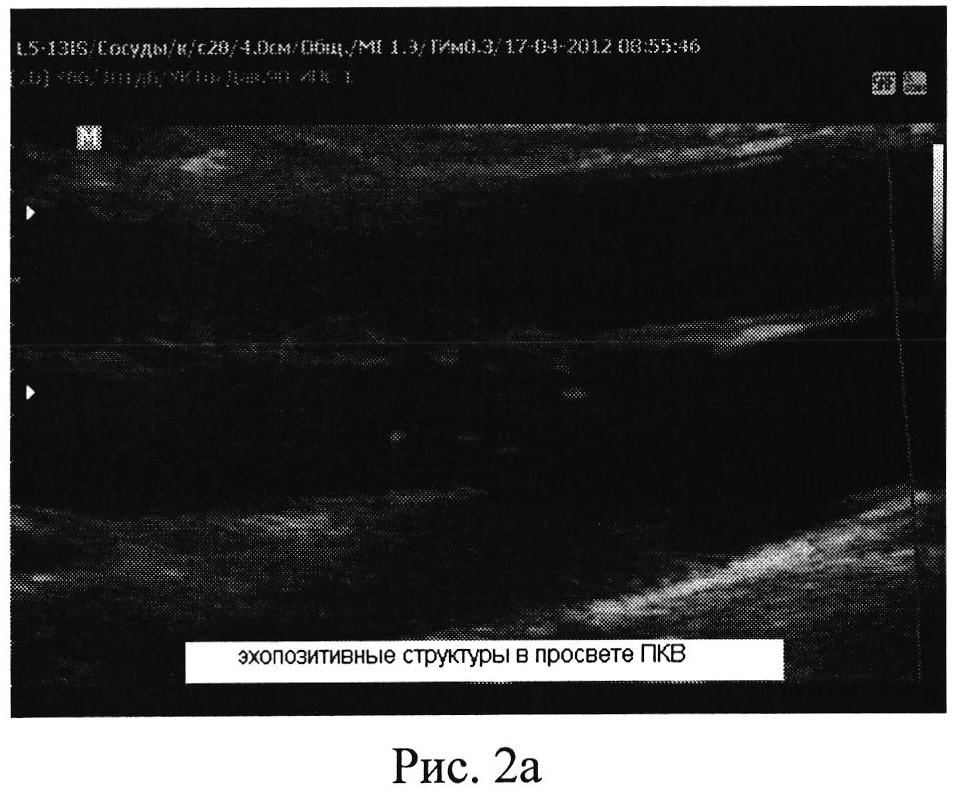

УДС от 08.06.2012. Проходимость глубоких и поверхностных вен обеих нижних конечностей сохранена. В просвете ПКВ при дистальной компрессии подвижные мелкие эхопозитивные структуры с максимальным размером до 0,8-1,0 мм - «симптом снежной метели» (рис. 4а). В просвете одной из ветвей с/3 ЗББВ слабоэхогенные структуры, без окклюзии просвета. Заключение: признаки сегментарного неокклюзионного флеботромбоза с/3 задней большеберцовой вены справа. Консультация ангиохирурга 08.06.12 - коррекция лечения: Варфарин 5,0 мг 1 р/день в течение 7 дней. УЗИ в динамике 10.06.12 г. - исчезновение симптомов «снежной метели» в просвете ПКВ. Отмечаются нечеткие пристеночные изоэхогенные включения в просвете одной из ветвей ЗББВ, ЦДК -кровоток в неполном, но в достаточном объеме. Эхографические признаки начального этапа реканализации.

Таким образом, определяя данным способом характер изменений в просвете крупного вышележащего сосуда - подколенной вены, проксимальнее места возможного формирования флеботромбоза, в виде «симптома снежной метели», являющегося маркером начального этапа тромбоза, возможно диагностировать начало процесса формирования тромботических структуры на раннем этапе их формирования. Лечебные дозы антикоагулянтов, назначенные в ранние сроки, приводят к тому, что происходит исчезновение визуальной картины мелких гиперэхогенных структур - «симптома снежной метели», вследствие чего, как минимум, не происходит манифестации тромботического процесса, а в 4-х случаях наблюдали полное и быстрое исчезновение слабоэхогенных структур в просвете глубоких вен голени, что расценивалось нами как удовлетворительные процессы реканализации.

Наличие подвижных с током крови групп мелких гиперэхогенных структур, лоцируемых при дистальной мануальной компрессии голени, является маркером при диагностировании наличия тромботического осложнения в дистальном сегменте глубоких вен, тем самым настораживая и ориентируя врача - оператора к максимальной концентрации внимания в поиске и визуализации патологических внутрипросветных структур в наиболее труднодоступной зоне, а именно в глубоких венах голени. Способ позволяет прогнозировать и повысить точность выявления тромбоза глубоких вен дистального сегмента на этапах раннего формирования, при обнаружении данной патологии скорректировать лечебный процесс и перейти от профилактических доз, к адекватным лечебным мероприятиям, тем самым на ранних этапах лечебно-диагностического процесса предотвратить возможность возникновения тромбоэмболии.

Способ ультразвуковой диагностики тромбозов глубоких вен голени в раннем послеоперационном периоде, включающий выявление эхопозитивных структур в просвете вены с помощью дуплексного ангиосканирования с компрессионным воздействием, отличающийся тем, что дуплексное ангиосканирование проводят в серошкальном В-режиме в первые сутки послеоперационного периода из доступа в месте расположения подколенной вены в режиме реального времени, а компрессионное воздействие осуществляют мануально в дистальном сегменте голени, причем при выявлении гомогенного просвета подколенной вены диагностируют отсутствие тромботических структур непосредственно в подколенной вене и отсутствие процесса тромбообразования в дистальных сегментах глубоких вен голени, а при выявлении в просвете подколенной вены мелких, подвижных с током крови, разнокалиберных с максимальным размером до 0,8-1,0 мм эхопозитивных структур, которые ускоряются проксимально при мануальной компрессии дистального сегмента голени, диагностируют начальный этап формирования тромбозов в дистальных сегментах глубоких вен голени.