Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРЕСБИОПИИ В СОЧЕТАНИИ СО СМЕШАННЫМ АСТИГМАТИЗМОМ С СОХРАНЕНИЕМ АСФЕРИЧНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ РОГОВИЦЫ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к офтальмологии и может быть использовано при коррекции пресбиопии в сочетании со смешанным астигматизмом. Проблема коррекции пресбиопии в сочетании со смешанным астигматизмом является одной из актуальных в офтальмологии. Пресбиопия - это дефект зрения вследствие достижения преклонного возраста, является следствием потери эластичных свойств хрусталика, что вызывает уменьшение объема аккомодации и ухудшение зрения вблизи. Пресбиопией в сочетании со смешанным астигматизмом страдают около 6% всех пресбиопов. Все это делает проблему коррекции пресбиопии в сочетании со смешанным астигматизмом одной из актуальных проблем офтальмологии.

Известен «Способ хирургической коррекции пресбиопии в сочетании со смешанным астигматизмом» по патенту RU №2314073, A61F9/01, приоритет от 25.04.2006 г.

Способ включает воздействие на роговицу глаза излучением эксимерного лазера с формированием оптических поверхностей и поверхностей переходной зоны (ППЗ) путем последовательного послойного удаления участков роговицы. Первую оптическую поверхность в виде поверхности гиперболического параболоида формируют в два этапа. Сначала формируют вогнутую часть поверхности гиперболического параболоида, лежащую в пределах всей оптической зоны (ОЗ), путем образования подлежащей удалению центральной зоны (ЦЗ). Центр симметрии ЦЗ совмещают с центром ОЗ. Далее формируют выпуклую часть поверхности гиперболического параболоида путем образования не подлежащей воздействию ЦЗ. Центр симметрии ЦЗ совмещают с центром ОЗ, а ее ось симметрии - со слабой осью астигматизма. Вторую оптическую поверхность формируют в виде выпуклой сферической поверхности, ее оптическая ось совпадает с центром ОЗ, а диаметр второй оптической поверхности равен 0,28-0,55 диаметра ОЗ. Первую поверхность переходной зоны (ППЗ) формируют в виде части выпуклой наружной поверхности первого кольцевого тороида шириной 0,04-0,2 диаметра зоны воздействия. Внешний край первой ППЗ сопрягают с участком роговицы, не подлежащим воздействию. Вторую ППЗ формируют в виде части вогнутой внутренней поверхности второго кольцевого тороида такой же ширины. Внутренний край второй ППЗ сопрягают с внешним краем первой оптической поверхности, а внешний край второй ППЗ - с внутренним краем первой ППЗ.

Однако данный способ обладает некоторыми недостатками: наличие существенного светового ореола, сферической аберрации, а также восстановление остроты зрения для дали больше, чем для близи.

Задачей изобретения является разработка способа хирургической коррекции пресбиопии в сочетании со смешанным астигматизмом с целью обеспечения высоких зрительных функций вдаль и вблизи, а также уменьшения светового ореола и минимизации сферической аберрации.

Техническим результатом, достигаемым изобретением, является уменьшение светового ореола, минимизация сферической аберрации, а также восстановление зрения как для дали, так и для близи. Указанный технический результат решается тем, что в способе хирургической коррекции пресбиопии в сочетании со смешанным астигматизмом, включающем воздействие излучения эксимерного лазера с длиной волны 193-222 нанометра, с энергией в импульсе 0.8-2.1 миллиджоуля, с диаметром лазерного пятна 0.5-1.5 мм, длительностью импульсов 5-8 наносекунд, частотой следования импульсов от 30 до 500 герц на роговицу глаза, оптические поверхности и поверхности переходной зоны (ПЗ) образуют путем последовательного послойного удаления участков роговицы, первоначально формируют первую оптическую поверхность в виде гиперболического параболоида, сначала формируют его вогнутую часть, лежащую в пределах всей оптической зоны (ОЗ), путем образования центральной зоны (ЦЗ), подлежащей удалению, и двух симметричных периферийных зон, не подлежащих удалению, при этом ЦЗ ограничена двумя диаметрально противоположными дугами окружности с радиусом наружной зоны воздействия и двумя кривыми линиями, являющимися участками двух симметричных ветвей первой гиперболы, размечают ЦЗ, подлежащую удалению, совмещая центр симметрии ЦЗ с центром оптической зоны, ось симметрии, проходящую через вершины гипербол, совмещают с сильной осью астигматизма, с каждым последующим послойным воздействием уменьшают площадь ЦЗ путем уменьшения расстояния между вершинами гипербол от величины, равной диаметру зоны воздействия, до нуля, затем продолжают формирование первой оптической поверхности путем образования второй выпуклой части поверхности гиперболического параболоида, образуя две симметричные периферийные зоны, подлежащие воздействию, и центральную зону (ЦЗ), не подлежащую воздействию, при этом ЦЗ ограничена двумя диаметрально противоположными дугами окружности с радиусом наружной зоны воздействия и двумя кривыми линиями, являющимися участками двух симметричных ветвей второй гиперболы, размечают ЦЗ, не подлежащую воздействию, совмещая центр симметрии ЦЗ с центром оптической зоны, ось симметрии, проходящую через вершины второй гиперболы, совмещают со слабой осью астигматизма, с каждым последующим послойным воздействием увеличивают площадь ЦЗ путем увеличения расстояния между вершинами гипербол от нуля до величины, равной диаметру зоны воздействия; затем формируют вторую оптическую поверхность, оптическая ось которой совпадает с центром оптической зоны; затем формируют первую поверхность переходной зоны (ППЗ), в пределах участка зоны воздействия (ЗВ), лежащую в интервале от 0.04 до 0.2 диаметра ЗВ, соединенного внешним краем первой ППЗ с участком роговицы, не подлежащим воздействию, в виде части выпуклой наружной поверхности (ЧВНП) первого кольцевого тороида, образованного вращением первого плоского сегмента круга, обращенного дугой сегмента в сторону оптической оси, вокруг оптической оси без пересечения этой оси, при этом дуга окружности этого сегмента опирается на хорду, расположенную под углом к оптической оси и лежащую с оптической осью в одной плоскости, причем первую ППЗ образуют посредством кругов, подлежащих удалению, с центром в центре оптической зоны, внешний диаметр которых послойно уменьшается; затем формируют вторую ППЗ, в пределах участка ЗВ, лежащую в интервале от 0.04 до 0.2 диаметра ЗВ, соединенного внутренним краем второй ППЗ с внешним краем первой оптической поверхности, а внешним краем второй ППЗ с внутренним краем первой ППЗ, в виде части вогнутой внутренней поверхности (ЧВВП) второго кольцевого тороида, посредством вращения второго плоского сегмента круга, обращенного дугой сегмента в сторону противоположной оптической оси, вокруг оптической оси, без пересечения этой оси, при этом дуга окружности этого сегмента опирается на хорду, расположенную под углом к оптической оси, равным углу наклона хорды ЧВНП, и лежащую с оптической осью в одной плоскости, причем эту поверхность образуют посредством кругов, подлежащих удалению, с центром в центре оптической зоны, внешний диаметр которых послойно уменьшается; согласно изобретению отношение диаметра второй оптической поверхности к диаметру ОЗ лежит в интервале от 0.85 до 0.95 диаметра ОЗ, в виде выпуклого эллипсоида вращения с отрицательной конической константой от -0,1 до -0,4.

Уменьшение светового ореола происходит за счет того, что вторая оптическая поверхность имеет вид выпуклого эллипсоида вращения и отношение ее диаметра к диаметру ОЗ лежит в интервале 0,85 до 0,95 диаметра ОЗ; восстановление зрения как для дали, так и для близи обеспечивается формированием двух оптических поверхностей, вторая из которых имеет форму эллипсоида, минимизация сферической аберрации достигается тем, что поверхность второй оптической зоны имеет отрицательную коническую константу от -0,1 до -0,4.

Предложенная авторами совокупность существенных отличительных признаков является необходимой и достаточной для однозначного положительного решения поставленной технической задачи: создание способа хирургической коррекции пресбиопии в сочетании со смешанным астигматизмом с целью обеспечения высоких зрительных функций вдаль и вблизи без дополнительной очковой коррекции, уменьшения светового ореола, при минимизации сферической аберрации.

Изобретение поясняется чертежами Фиг.1-27. На них показаны:

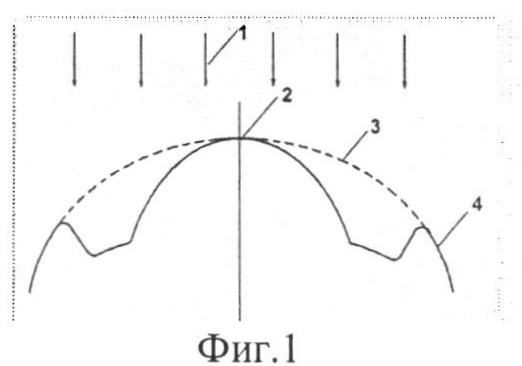

Фиг.1 - фронтальный разрез зоны воздействия излучения.

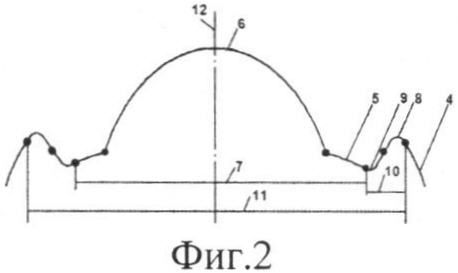

Фиг.2 - фронтальный разрез расположения оптических и переходных зон.

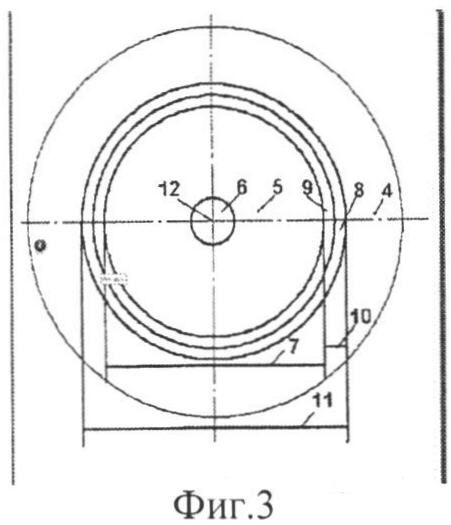

Фиг.3 - вид сверху на зону воздействия роговицы.

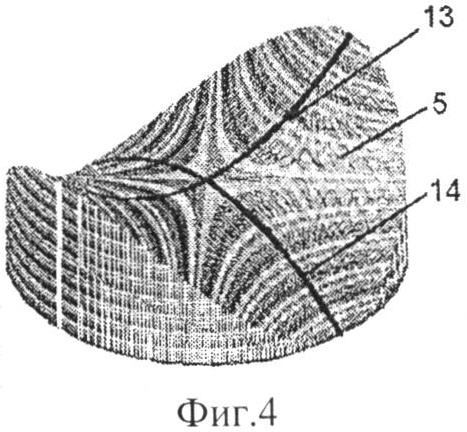

Фиг.4 - изометрическая проекция поверхности 5.

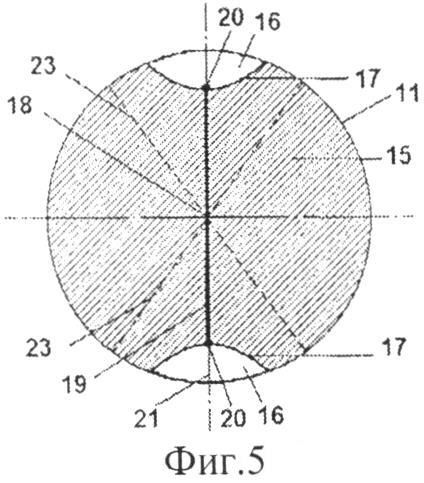

Фиг.5 - образование вогнутой части поверхности 5.

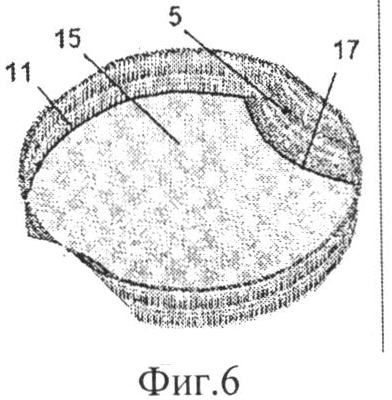

Фиг.6 - изометрическая проекция образования вогнутой части поверхности 5.

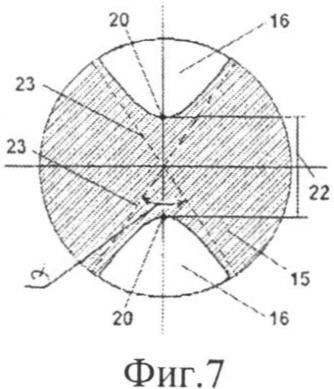

Фиг.7 - совмещение осей астигматизма.

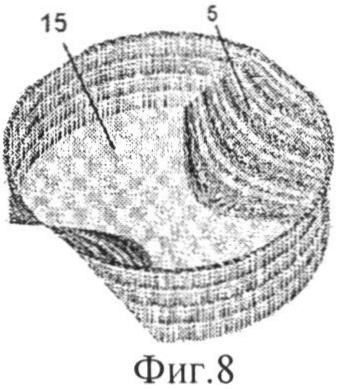

Фиг.8 - изометрическая проекция вогнутой части гиперболического параболоида.

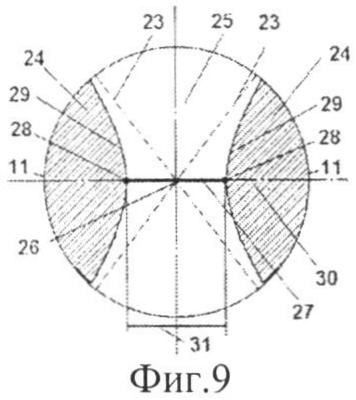

Фиг.9 - образование вогнутой части поверхности 5.

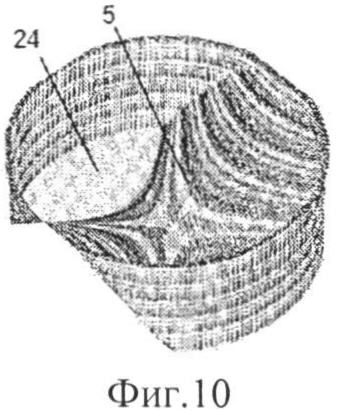

Фиг.10 - изометрическая проекция образования выпуклой части поверхности 5.

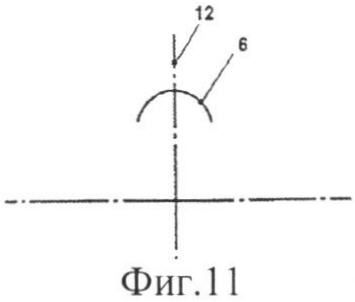

Фиг.11 - структура второй оптической поверхности 6.

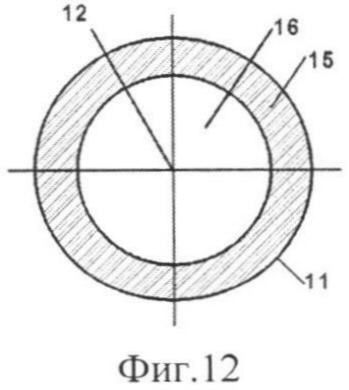

Фиг.12 - образование второй оптической поверхности.

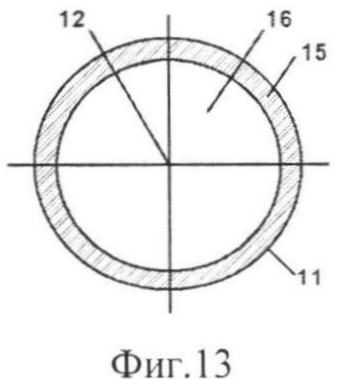

Фиг.13 - увеличение площади центральной зоны 30.

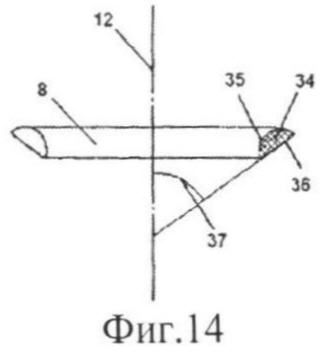

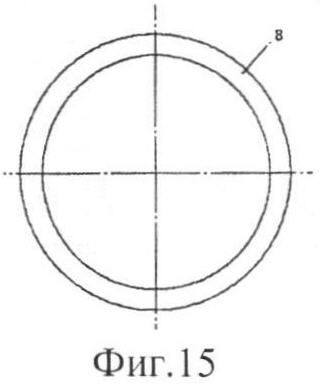

Фиг.14 - образование первой поверхности 8 переходной зоны.

Фиг.15 - вид сверху на поверхность 8.

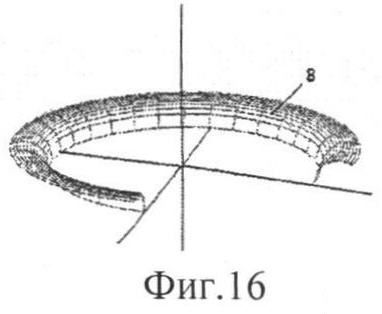

Фиг.16 - изометрическая проекция поверхности 8.

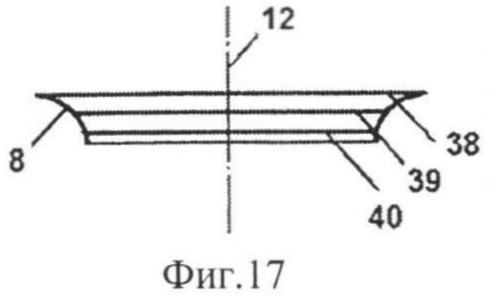

Фиг.17 - фронтальный разрез поверхности 8.

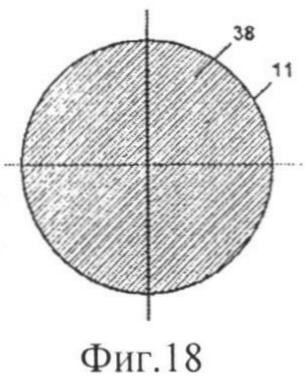

Фиг.18 - образование круговой зоны 35.

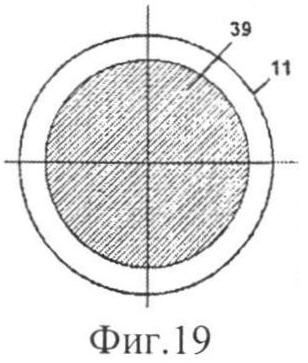

Фиг.19 - уменьшение круговой зоны 36.

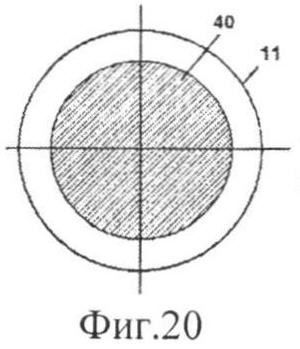

Фиг.20 - дальнейшее уменьшение круговой зоны 37.

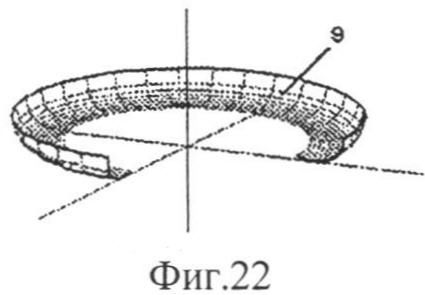

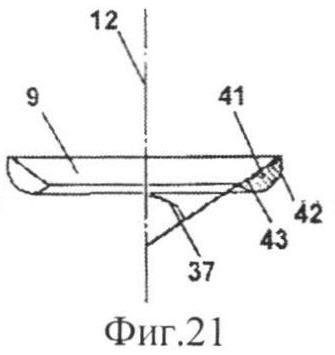

Фиг.21 - образование второй поверхности 9 переходной зоны.

Фиг.22 - изометрическая проекция поверхности 9.

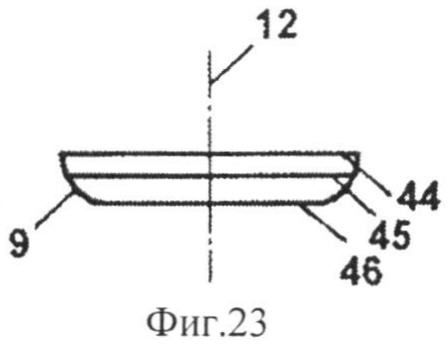

Фиг.23 - фронтальный разрез поверхности 9.

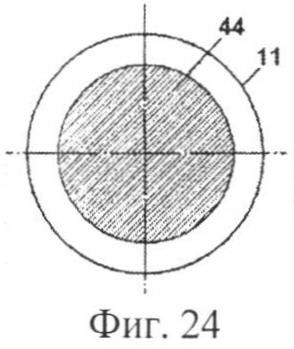

Фиг.24 - образование круговой зоны 41.

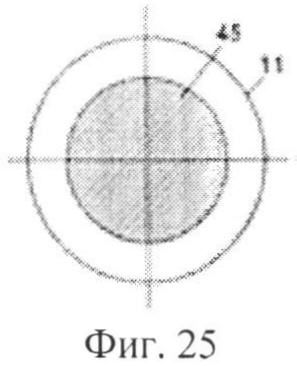

Фиг.25 - уменьшение круговой зоны 42.

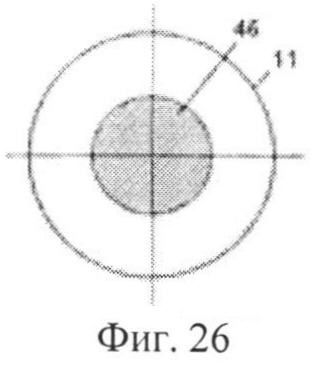

Фиг.26 - уменьшение круговой зоны 43.

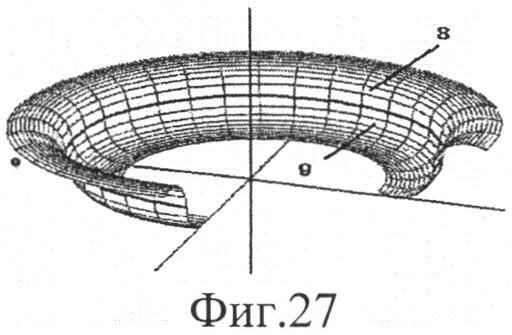

Фиг.27 - изометрическая проекция сопряжения поверхностей.

Предложенный авторами способ осуществляется следующим образом.

Способ заключается в воздействии излучением 1 эксимерного лазера на роговицу глаза 2 путем последовательного послойного удаления участков 3 (Фиг.1) роговицы 2. На роговице 2 образуют участки 4, не подлежащие удалению (Фиг.2).

На Фиг.2 представлены:

Первая оптическая поверхность 5.

Вторая оптическая поверхность 6.

Оптическая зона 7.

Первая поверхность 8 переходной зоны.

Вторая поверхность 9 переходной зоны.

Переходная зона 10.

На Фиг.2 точками показаны границы поверхностей 5, 6, 8, 9, 4.

Под частью поверхности роговицы 2, подлежащей удалению, понимается участок роговицы определенной формы, подвергаемый воздействию лазерного излучения 1 и удаляемый в результате этого воздействия.

Под частью поверхности роговицы, не подлежащей удалению, понимается участок роговицы определенной формы, не подвергаемый воздействию лазерного излучения и не удаляемый.

Под оптической поверхностью понимают границу раздела двух сред с различными показателями преломления, которая служит для изменения хода лучей при создании высококачественного оптического изображения на сетчатке глаза.

Под слоем роговицы подразумевается участок роговицы, форма которого изменяется при однократном воздействии пространственно-упорядоченной серии импульсов лазерного излучения.

Вид сверху на зону воздействия представлен на Фиг.3.

Поверхности 5, 6, 8, 9 показаны на Фиг.2, 3.

Под оптической зоной 7 понимается зона, в которой образуют оптические поверхности 5, 6 (Фиг.3).

Под зоной воздействия 11 понимается зона, в которой образуют оптические поверхности и поверхности переходной зоны.

Оптическая ось 12 является осью симметрии всех образуемых оптических поверхностей и поверхностей переходных зон (Фиг.2, 3).

Оптические поверхности 5, 6 и поверхности переходной зоны 8, 9 образуют путем последовательного послойного удаления участков роговицы. Имеются также участки 4 роговицы 2, не подлежащие удалению, расположенные на периферии роговицы.

Реализацию способа целесообразно разделить на несколько этапов.

Образуют первую оптическую поверхность 5, лежащую в пределах всей оптической зоны 7, в виде гиперболического параболоида. На Фиг.4 представлена изометрия поверхности 5. Седлообразная поверхность гиперболического параболоида имеет вогнутую часть 13 и выпуклую часть 14 (Фиг.4).

Первоначально формируют первую вогнутую часть оптической поверхности гиперболического параболоида, лежащую в пределах всей оптической зоны (ОЗ), путем образования центральной зоны (ЦЗ) 15, подлежащей удалению, и двух симметричных периферийных зон 16, не подлежащих удалению. При этом ЦЗ 15 ограничена двумя диаметрально противоположными дугами окружности с радиусом наружной зоны воздействия 11 и двумя кривыми линиями, являющимися участками двух симметричных ветвей первой гиперболы 17 (Фиг.5).

Размечают ЦЗ 15, подлежащую воздействию, совмещая центр симметрии ЦЗ 18 с центром 12 оптической зоны 7, ось симметрии 19, проходящую через вершины 20 гипербол 17, совмещают с сильной осью астигматизма 21 (Фиг.5).

Изометрическая проекция образования вогнутой части поверхности 5 и положения ЦЗ 15, подлежащей воздействию, показана на Фиг.6.

Периферийные зоны 16 при осуществлении лазерного воздействия не подвергаются удалению при образовании первого изменяемого по форме слоя роговицы и каждого из последующих изменяемых по форме слоев роговицы, необходимых для создания поверхности 5.

На Фиг.5 для удобства изложения показан случай, когда сильная ось 21 астигматизма вертикальна. На практике возможны случаи с иным расположением осей астигматизма (на фигуре не показано).

С каждым последующим послойным воздействием уменьшают площадь ЦЗ 15 путем уменьшения расстояния 22 между вершинами 20 гипербол от величины, равной диаметру зоны воздействия, до нуля (Фиг.7). Все первые гиперболы имеют общие асимптоты 23, при этом угол, образованный перекрещивающимися асимптотами, лежит в интервале от 6 градусов до 84 градусов.

На Фиг.5, 7 две симметричные периферийные зоны 16, не подлежащие удалению, не заштрихованы, а ЦЗ 15 заштрихована.

Изометрическая проекция вогнутой части гиперболического параболоида представлена на Фиг.8.

Продолжают формирование оптической поверхности гиперболического параболоида путем образования второй выпуклой части поверхности гиперболического параболоида.

Образуют две симметричные периферийные зоны, подлежащие воздействию 24, и центральную зону (ЦЗ) 25, не подлежащую воздействию (Фиг.9).

При этом ЦЗ 25 ограничена двумя диаметрально противоположными дугами окружности с радиусом наружной зоны воздействия 11 и двумя кривыми линиями, являющимися участками двух симметричных ветвей второй гиперболы 29 (Фиг.9).

Размечают ЦЗ 25, не подлежащую воздействию, совмещая центр симметрии ЦЗ 26 с центром 12 оптической зоны 7, ось симметрии 27, проходящую через вершины 28 вторых гипербол 29, совмещают со слабой осью астигматизма 30 (Фиг.5).

Центральная зона 25 при осуществлении лазерного воздействия не подвергается удалению при образовании первого изменяемого по форме слоя роговицы и каждого из последующих изменяемых по форме слоев роговицы, необходимых для создания поверхности 5.

С каждым последующим послойным воздействием увеличивают площадь ЦЗ путем увеличения расстояния 31 между вершинами 28 гипербол 29 от нуля до величины, равной диаметру зоны воздействия (Фиг.9).

Все вторые гиперболы имеют общие асимптоты 23, совпадающие с асимптотами первых гипербол.

На Фиг.9 две симметричные периферийные зоны 24, подлежащие удалению, заштрихованы, а ЦЗ 25 не заштрихована. Пространственная совокупность всех ЦЗ роговицы, не подлежащих удалению, у которых площадь последующей ЦЗ больше площади предыдущей ЦЗ, создает выпуклую часть оптической поверхности гиперболического параболоида.

Изометрическая проекция образования выпуклой части поверхности 5 и положения периферийных зон 24, подлежащих воздействию, показана на Фиг.10.

Последовательное создание вогнутой и выпуклой части поверхности гиперболического параболоида приводит к образованию оптической поверхности гиперболического параболоида 5, позволяющей получить высокие зрительные функции при зрении вдаль.

Затем формируют вторую оптическую поверхность 6, оптическая ось которой совпадает с центром оптической зоны, отношение диаметра второй оптической поверхности к диаметру ОЗ лежит в интервале от 0.85 до 0.95 диаметра ОЗ, в виде выпуклого эллипсоида с отрицательной конической константой от -0,1 до -0,4 (Фиг.11). Поверхность 6 включает в себя центр 12 оптической зоны 7.

Поверхность 6 получают путем образования концентрических колец 32 с центром в центре оптической зоны, ограниченных окружностью с радиусом зоны воздействия 11, содержащих круговую центральную зону 33, не подлежащую удалению (Фиг.12). На Фиг.12 зона 33 не заштрихована, а концентрическое кольцо 32 заштриховано.

Зона 33 при осуществлении лазерного воздействия не подвергается удалению при образовании первого изменяемого по форме слоя роговицы и каждого из последующих изменяемых по форме слоев роговицы, необходимых для создания поверхности 6.

С каждым удаляемым слоем производится увеличение площади центральной зоны 33 и сокращение площади зоны 32 (Фиг.13).

Пространственная совокупность всех круговых слоев роговицы, не подлежащих удалению, у которых диаметр последующего слоя роговицы больше диаметра предыдущего, создает оптическую поверхность в виде выпуклого эллипсоида вращения. Поверхность 6 позволяет получить высокие зрительные функции при зрении вблизи.

Далее формируют поверхности 8, 9 переходной зоны, которые являются поверхностями кольцевых тороидов. Под кольцевым тороидом понимается поверхность, образованная вращением круга вокруг оптической оси без пересечения этой оси. В предлагаемом изобретении поверхности 8, 9 являются частями кругового тороида и образуются путем вращения сегментов круга вокруг оптической оси без пересечения этой оси.

Первую поверхность 8 переходной зоны формируют в виде части выпуклой наружной (ЧВНП) поверхности первого кольцевого тороида (Фиг.14). Поверхность 8 образуют вращением первого плоского сегмента 34, обращенного выпуклостью в сторону оптической оси, вокруг оси 12 поверхности 8 без пересечения оси 12. Дуга окружности 35 сегмента 34 опирается на хорду 36, расположенную под углом 37 к оси 12 и лежащую с осью 12 в одной плоскости (Фиг.14). Вид сверху на поверхность 8 на Фиг.15. Поверхность 8 в изометрической проекции приведена на Фиг.16.

Поверхность 8 формируют путем образования круговых зон 38, подлежащих удалению, ограниченных окружностью с радиусом зоны воздействия 11, с центром 12.

Фронтальный разрез поверхности 8, поясняющий образование круговых зон 38, приведен на Фиг.17. В последующем в каждом слое послойно уменьшают площадь круговой зоны 38, подлежащей удалению. Позициями 39, 40 показано уменьшение круговых зон 38. Фиг.18, 19, 20 показывают послойное уменьшение площади круговых зон 38, 39, 40 (на фигурах заштрихованы).

Поверхность переходной зоны 8 сопрягают с участком роговицы 4, не подлежащим лазерному воздействию.

Затем формируют вторую поверхность 9 переходной зоны в виде части вогнутой внутренней поверхности (ЧВВП) второго кольцевого тороида. Поверхность 9 образуют вращением второго плоского сегмента 41, обращенного в сторону противоположной оптической оси, вокруг оптической оси 12 без пересечения этой оси (Фиг.21). Дуга окружности 42 сегмента 41 опирается на хорду 43, расположенную под углом 37 к оптической оси 12 ЧВВП второго тороида (Фиг.21). Поверхность 9 в изометрической проекции приведена на Фиг.22.

Поверхность 9 формируют путем образования круговых зон 41, подлежащих удалению.

Фронтальный разрез поверхности 9, поясняющий образование круговых зон 44, приведен на Фиг.23. В последующем в каждом слое послойно уменьшают площадь круговой зоны 44, подлежащей удалению. Позициями 45, 46 показано уменьшение круговых зон 44 (Фиг.24-26). Послойное уменьшение площадей круговых зон 44-46 на фиг.24-26 показано заштрихованными участками.

Вторую поверхность переходной зоны 8 сопрягают с первой поверхностью 9 переходной зоны. Изометрическая проекция этого сопряжения приведена на Фиг.27.

При этом следует отметить, что внутренний край ЧВНП совмещают с внешним краем ЧВВП, а внутренний край ЧВВП совмещают с наружным краем оптической поверхности 5.

Эксимерлазерное воздействие на роговицу осуществляют со следующими параметрами: длина волны излучения эксимерного лазера 193-222 нанометра, с энергией в импульсе 0.8-2.1 миллиджоуля с диаметром лазерного пятна 0.5-1.5 мм, с длительностью импульсов 5-8 наносекунд, частотой следования импульсов от 30 до 500 герц.

Предложенный способ характеризуется следующими клиническими примерами. Пример 1: Больная О., 54 года.

Состояние до операции:

Острота зрения вдаль: Vis OS=0,4 sph+1,0 D cyl - 1,5 D ах 0°=0,9

Острота зрения вблизи: Vis OS=0,2 sph+1,5 D cyl+1,5 D ax 90°=0,9

Кривизна роговицы: 43,0 D - 0°, 40,5 D - 90°, средняя - 41,75 D.

Толщина роговицы: 567 мкм.

Диагноз: Смешанный астигматизм, пресбиопия.

Проведена операция ЛАЗИК в соответствии с предложенным изобретением.

Состояние после операции:

Острота зрения вдаль: Vis OS=0,9

Острота зрения вблизи: Vis OS=0,9

Кривизна роговицы: 41,5 D - 0°, 41,5 D - 90°, средняя - 41,5 D.

Пример 2: Больной Е., 58 лет.

Состояние до операции:

Острота зрения вдаль: Vis OS=0,1 sph -1,0 D cyl+2,5 D ax 90°=0,6

Острота зрения вблизи: Vis OS=0,2 sph+1,5 D cyl+2,5 D ax 90°=0,6

Кривизна роговицы: 42,0 D - 90° 44,5 D - 0°, средняя - 43,25 D.

Толщина роговицы: 528 мкм.

Диагноз: Смешанный астигматизм, пресбиопия.

Проведена операция ЛАЗИК в соответствии с предложенным изобретением.

Состояние после операции:

Острота зрения вдаль: Vis OS=0,6

Острота зрения вблизи: Vis OS=0,6

Кривизна роговицы: 43,0 D - 90°, 43,0 D - 0°, средняя - 43,0 D.

Пример 3: Больная К., 56 лет.

Состояние до операции:

Острота зрения вдаль: Vis OS=0,1 sph+1,5 D cyl - 3,5 D ax 0°=0,8

Острота зрения вблизи: Vis OS=0,2 sph+0,5 D cyl+3,5 D ax 90°=0,8

Кривизна роговицы: 42,75 D - 0° 39,25 D - 90°, средняя- 42,0 D.

Толщина роговицы: 563 мкм.

Диагноз: Смешанный астигматизм, пресбиопия.

Проведена операция ЛАЗИК в соответствии с предложенным изобретением.

Состояние после операции:

Острота зрения вдаль: Vis OS=0,8

Острота зрения вблизи: Vis OS=0,6 sph+0,5 D=0,8

Кривизна роговицы: 41,5 D - 0° 41,5 D - 90°, средняя - 41,5 D.

Наличие поверхностей 5, 6 обеспечивает высокие зрительные функции при зрении вблизи и вдаль.

Особенности второй оптической поверхности: ее форма в виде выпуклого эллипсоида вращения и достаточно широкий диаметр от 0,85 до 0,95 диаметра ОЗ; позволяют уменьшить эффект кругового ореола.

Параметры конической константы от -0,1 до -0,4 второй оптической поверхности позволяют минимизировать сферическую аберрацию.

Вся совокупность существенных отличительных признаков изобретения, указанных в формуле изобретения, в том числе и параметры излучения, обеспечивают однозначное положительное решение заявленной технической задачи.

Использование предлагаемого изобретения в ФГБУ МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н.Федорова позволило подтвердить однозначное положительное решение заявленной технической задачи, разработку способа хирургической коррекции пресбиопии в сочетании со смешанным астигматизмом с сохранением асферичности поверхности роговицы для обеспечения высоких зрительных функций вдаль и вблизи без дополнительной очковой коррекции при уменьшении светового ореола и одновременной минимизации сферической аберрации.

Способ хирургической коррекции пресбиопии в сочетании со смешанным астигматизмом, включающий воздействие излучения эксимерного лазера с длиной волны 193-222 нм, энергией в импульсе 0,8-2,1 мДж, диаметром лазерного пятна 0,5-1,5 мм, длительностью импульсов 5-8 нс, частотой следования импульсов от 30 до 500 Гц на роговицу глаза с формированием двух оптических поверхностей: первоначально формируют первую оптическую поверхность в виде гиперболического параболоида, сначала формируют его вогнутую часть, лежащую в пределах всей оптической зоны (ОЗ), путем образования подлежащей удалению центральной зоны (ЦЗ) и двух не подлежащих удалению симметричных периферийных зон, при этом ЦЗ ограничена двумя диаметрально противоположными дугами окружности с радиусом зоны воздействия (ЗВ) и двумя кривыми линиями, являющимися участками двух симметричных ветвей первой гиперболы, центр симметрии ЦЗ совмещают с центром ОЗ, ось симметрии, проходящую через вершины первой гиперболы, совмещают с сильной осью астигматизма, с каждым последующим послойным воздействием уменьшают площадь ЦЗ путем уменьшения расстояния между вершинами первой гиперболы от величины, равной диаметру зоны воздействия, до нуля, затем продолжают формирование первой оптической поверхности путем образования второй выпуклой части поверхности гиперболического параболоида, при этом образуют две подлежащие удалению симметричные периферийные зоны и не подлежащую удалению центральную зону (ЦЗ), при этом ЦЗ ограничена двумя диаметрально противоположными дугами окружности с радиусом ЗВ и двумя кривыми линиями, являющимися участками двух симметричных ветвей второй гиперболы, центр симметрии ЦЗ совмещают с центром ОЗ, ось симметрии, проходящую через вершины второй гиперболы, совмещают со слабой осью астигматизма, с каждым последующим послойным воздействием увеличивают площадь ЦЗ путем увеличения расстояния между вершинами второй гиперболы от нуля до величины, равной диаметру зоны воздействия, при этом асимптоты первой и второй гипербол совпадают, затем формируют вторую оптическую поверхность, оптическая ось которой совпадает с центром ОЗ, после этого формируют поверхности переходной зоны: первую поверхность переходной зоны (ППЗ), сопряженную внешним краем с участком роговицы, не подлежащим воздействию, формируют в виде части выпуклой наружной поверхности (ЧВНП) первого кольцевого тороида; вторую ППЗ, сопряженную внутренним краем с внешним краем первой оптической поверхности, а внешним краем - с внутренним краем первой ППЗ, формируют в виде части вогнутой внутренней поверхности (ЧВВП) второго кольцевого тороида; отличающийся тем, что вторую оптическую поверхность формируют в виде выпуклого эллипсоида вращения с отрицательной конической константой от -0,1 до -0,4, при этом отношение диаметра второй оптической поверхности к диаметру ОЗ лежит в интервале от 0,85 до 0,95 диаметра ОЗ.