Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ ТЕРМОЭМИССИОННЫЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КАНАЛ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к термоэмиссионному методу преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть использовано при создании ядерных энергетических установок с многоэлементными термоэмиссионными электрогенерирующими каналами, предназначенными, например, для энергопитания космических аппаратов.

Наиболее распространена конструкция электрогенерирующих сборок (ЭГС) с последовательно соединенными электрогенерирующими элементами (ЭГЭ). В общем случае они представляют собой корпус в виде металлической несущей трубки, общей коллекторной изолирующей трубки из керамики и установленных внутри корпуса последовательно соединенных коммутационными перемычками электрогенерирующих элементов - диодов, включающих эмиттер и коллектор. В межэлектродный зазор диодов подают рабочее тело, например цезий. Основной проблемой создания таких ЭГС является обеспечение длительного ресурса работы (см. патенты РФ №2195741, 2223571, 2160481).

Известны термоэмиссионные преобразователи, содержащие в вакуумном объеме эмиттер, выполненный из тугоплавкого металла (например, вольфрама), и металлический коллектор, установленные друг против друга на расстоянии 0,1-0,5 мм, металлокерамический переходник и источник пара рабочего тела, например цезия. В работах (И.П.Стаханов, А.С.Степанов, В.П.Пащенко, Ю.К.Гуськов. Плазменное термоэмиссионное преобразование энергии. М.: Атомиздат, 1968. Ф.Г.Бакшт, Г.А.Дюжев, А.М.Марциновский и др. / Под редакцией Б.Я.Мойжеса и Г.Е.Пикуса. М.: Наука, 1973) подробно изложены физические основы работы термоэмиссионных преобразователей, режимы и особенности низковольтной цезиевой дуги, возникающей в межэлектродном зазоре преобразователя.

В таких устройствах преобразование тепловой энергии в электрическую осуществляется за счет термоэлектронной эмиссии с поверхности эмиттера, нагретого до высоких (1500-2000 К) температур.

Термоэлектронная эмиссия электронов с рабочей поверхности эмиттера в вакуумный межэлектродный зазор определяется формулой Ричардсона-Дэшмана:

J=AT2e-(φ/kT),

где J - плотность тока с эмиттера. А/см2, Т - температура, K, φ - работа выхода материала эмиттера, k - постоянная Больцмана. А - постоянная Ричардсона, равная 120 А·см-2 град-2.

В случае термоэлектронной эмиссии электроны попадают в межэлектродный зазор термоэмиссионного преобразователя, преодолевая потенциальный барьер на границе металл-вакуум.

Термоэмиссионный преобразователь работает следующим образом. Первоначально устанавливаются рабочие температуры эмиттера в интервале 1500-2000 К, коллектора в интервале 700-1000 К, далее в межэлектродный зазор подаются пары рабочего тела (цезия) до давления 10-700 Па. Атомы цезия, адсорбируясь на поверхности электродов, снижают работу выхода электродов, а также, ионизируясь в межэлектродном промежутке за счет ударной или поверхностной ионизации, компенсируют возникающий в межэлектродном промежутке отрицательный электронный заряд, благодаря которому осуществляется эффективная электронная проводимость с эмиттера на коллектор.

Недостатком термоэмиссионных преобразователей является недостаточная эффективность в области низких температур 1500 К и ниже вследствие недостаточной эмиссии с поверхности эмиттера электронного тока.

С целью повышения эффективности отдельные термоэмиссионные элементы (диоды) соединяются в многоэлементную последовательную цепочку, что позволяет в результате повышения выходного рабочего напряжения и соответственно снижения приборных потерь повысить выходную электрическую мощность термоэмиссионного электрогенерирующего канала.

Наиболее близким прототипом является многоэлементный термоэмиссионный электрогенерирующий канал (см. Ponomarev-Stepnoi N.N., Nikolaev Yu. V. et al. «COMPERATIVE ANALYSIS OF SINGLE-CELL AND MULTI-CELL OF THERMIONIC NPS», Proceedings of the 10th Symposium on Space Nuclear Power and Propulsion, M. El-Genk ed., American Institute of Physics, NM, AIP Conference Proc., No. 271, Part Three, pp.1347-1353).

В этой работе описан многоэлементный термоэмиссионный электрогенерирующий канал, содержащий в вакуумном объеме последовательно соединенные элементарные термоэмиссионные элементы (диоды), содержащие эмиттер, выполненный из монокристалла вольфрама, коллектора из молибдена, установленных друг против друга на расстоянии 0,5 мм, металлокерамический переходник и резервуар с источником пара цезия.

Недостатком термоэмиссионных преобразователей является недостаточная эффективность в области низких температур 1500 К и ниже вследствие недостаточной эмиссии с поверхности эмиттера электронного тока.

Техническим результатом, на который направлено изобретение, является повышение эффективности устройства, в том числе в области низких рабочих температур, что приведет к увеличению ресурса работы устройства за счет конструктивного выполнения эмиттера, которое позволит дополнительно к термолектронной эмиссии использовать термотуннельную эмиссию.

Для этого предложен многоэлементный термоэмиссионный электрогенерирующий канал, содержащий последовательно соединенные с помощью коммутационных перемычек электрогенерирующие элементы, каждый из которых состоит из расположенных напротив друг друга цилиндрических эмиттера и коллектора, общие для всех электрогенерирующих элементов коллекторную изоляцию и корпус, соединенный с резервуаром для подачи паров рабочего тела в межэлектродный зазор, при этом эмиттеры выполнены из коаксиально расположенных слоев из двух материалов - тугоплавкого металла и ориентированного пиролитического графита, интеркалированного атомами бария или цезия, С-ось которого перпендикулярна к рабочей поверхности эмиттера, а число электрогенерирующих элементов выбирают таким, чтобы обеспечить выходное рабочее напряжение канала 3-10 вольт.

При этом число электрогенерирующих элементов составляет 3-10.

При этом в качестве тугоплавкого металла эмиттера используют вольфрам.

Принцип работы канала заключается в следующем. Рабочая эмиссионная поверхность эмиттера формируется из двух частей в разных пропорциях, которые работают на разных физических принципах. Одна часть эмиттера состоит из тугоплавкого металла (например, вольфрама), а вторая часть выполнена из ориентированного пиролитического графита, интеркалированного барием или щелочным металлом (например, цезием) и расположенного перпендикулярно к эмиссионной поверхности эмиттера. Расположение этих частей может быть различным. Эмиттер может быть составлен из чередующихся коаксиальных слоев, графит может заполнять центральную часть эмиттера и т.д. Электрогенерирующие элементы (диоды) соединяются в последовательную многоэлементную цепочку до набора выходного напряжения на электродах канала в 3-10 вольт, при котором термотуннельный эмиссионный механизм начинает эффективно испускать электроны сквозь потенциальный барьер.

При подаче на электроды термоэмиссионного канала внешнего небольшого перепада электрического потенциала до 10 вольт на той части рабочей поверхности эмиттера, которая представляет собой боковую поверхность графена, в связи с ультрамалым размером острия на боковой поверхности графена, покрытого, например, барием 4·10-7 см (40 ангстрем), возникает электрическое поле высокой напряженности (106 В/см и выше). Под действием поля высокой напряженности в межэлектродном зазоре преобразователя происходит испускание электронов из графита (боковой поверхности графенов), интеркалированных барием или щелочным металлом (цезием), так называемая автоэлектронная эмиссия, механизмом которой является квантомеханическое туннелирование электронов сквозь потенциальный барьер на границе графен - низковольтная цезиевая плазма.

Известны работы, которые подтверждают такой механизм работы и возможность получения высоких плотностей электронного тока в аналогичных условиях работы (см. Каландаришвили А.Г. Источники рабочего тела для термоэмиссионных преобразователей энергии. - 2-е издание, доп. - М.: Энергоатомиздат, 1993 г., - стр.230; Макаров А.Н., Лям А.Л., Баранов Г.Д. Эмиттер на основе цезированного графита, Журн. техн. физики, 1977, Т.47, Вып.12, с.2522-2525; Каландаришвили А.Г., Кашия В.Г. Исследование плазменного диода с эмиттером из барированного графита. Журн. техн. физики, 1991, Т.61, Вып.4, с.190-193).

В этих работах было показано, что поверхность эмиттера из ориентированного пиролитического графита, интеркалированного барием или цезием вдоль оси А, обладает высокой эмиссионной способностью (около 30…75 А/см2) при температуре 900…1500 К, когда на электроды диода приложено напряжение до 10 вольт.

Механизм электронной эмиссии из эмиттера, выполненного из ориентированного пиролитического графита перпендикулярно оси С и интеркалированного атомами бария или цезия, связан с тем, что каждая углеродная сетка графита оказывается полностью покрытой монослоем ионов бария или цезия. Эти элементы выбраны нами, т.к. атомы цезия обладают наименьшим потенциалом ионизации - 3,89 вольт, а барий имеет высокую энергию десорбции из графита. В связи с малым радиусом изгиба острия графитовой сетки вокруг острия образуется высокое электрическое поле с напряженностью около 107 В/см. Когда межэлектродный зазор заполняется парами цезия и на электроды от внешнего источника подается напряжение около 10 вольт, в межэлектродном зазоре образуется низковольтная цезиевая дуга, и у эмиттера образуется двойной электрический слой, к которому приложена напряженность около 107 В/см, что приводит к высокой плотности электронного тока (около 30…75 А/см2) за счет автоэлектронной эмиссии с поверхности графита, интеркалированного добавками бария или цезия.

При автоэлектронной эмиссии, механизмом которой является термотуннельная эмиссия, отсутствуют энергетические затраты на возбуждение электронов, свойственные другим видам эмиссии. Электроны преодолевают потенциальный барьер на границе эмиттера, не проходя над ним за счет кинетической энергии теплового движения, как при термоэлектронной эмиссии, а путем туннельного просачивания сквозь барьер, сниженный и суженный электрическим полем. Электронная волна (волны де Бройля), встречая на пути потенциальный барьер, частично отражается и частично проходит сквозь него. По мере увеличения внешнего ускоряющего поля понижается высота потенциального барьера над уровнем Ферми и одновременно уменьшается ширина барьера. В результате увеличивается число электронов, просачивающихся в единицу времени сквозь барьер, соответственно увеличивается т.н. прозрачность барьера (отношение числа электронов, прошедших сквозь барьер, к полному числу электронов, падающих на барьер) и соответственно плотность тока термотуннельной эмиссии.

Характерные свойства автоэлектронной эмиссии - высокие плотности тока j (до 1010 А/см2) и экспоненциальная зависимость j от напряженности электрического поля и величины работы выхода. Автоэлектронная эмиссия слабо зависит от температуры, с ростом температуры Т эмиссия пропорциональна Т2. С дальнейшим ростом Т и понижением Е-напряженности электрического поля у поверхности эмиттера т.н. термоавтоэлектронная эмиссия переходит в термоэлектронную эмиссию, усиленную полем за счет Шоттки-эффекта.

Автоэлектронная эмиссия из металлов в вакуум следует т.н. закону Фаулера-Нордхейма:

J=C1E2exp(-C2/E),

где C1 и С2 - коэффициенты, зависящие от величины потенциала работы выхода электронов.

По экспериментальным данным по термотуннельной эмиссии критическое напряжение при токах около 30…100 А/см2 находится в интервале около 3…10 вольт. Поэтому для получения таких величин выходного напряжения достаточно последовательной многоэлементной сборки из 3-10 таких термоэмиссионных элементов (диодов).

Соотношение рабочих поверхностей эмиттера, выполненных из тугоплавкого металла и графита, выбирается таким образом, чтобы комбинация электрических и тепловых свойств межэлектродного зазора, в котором возникает низковольтная цезиевая дуга, обеспечивала бы оптимальные характеристики устройства.

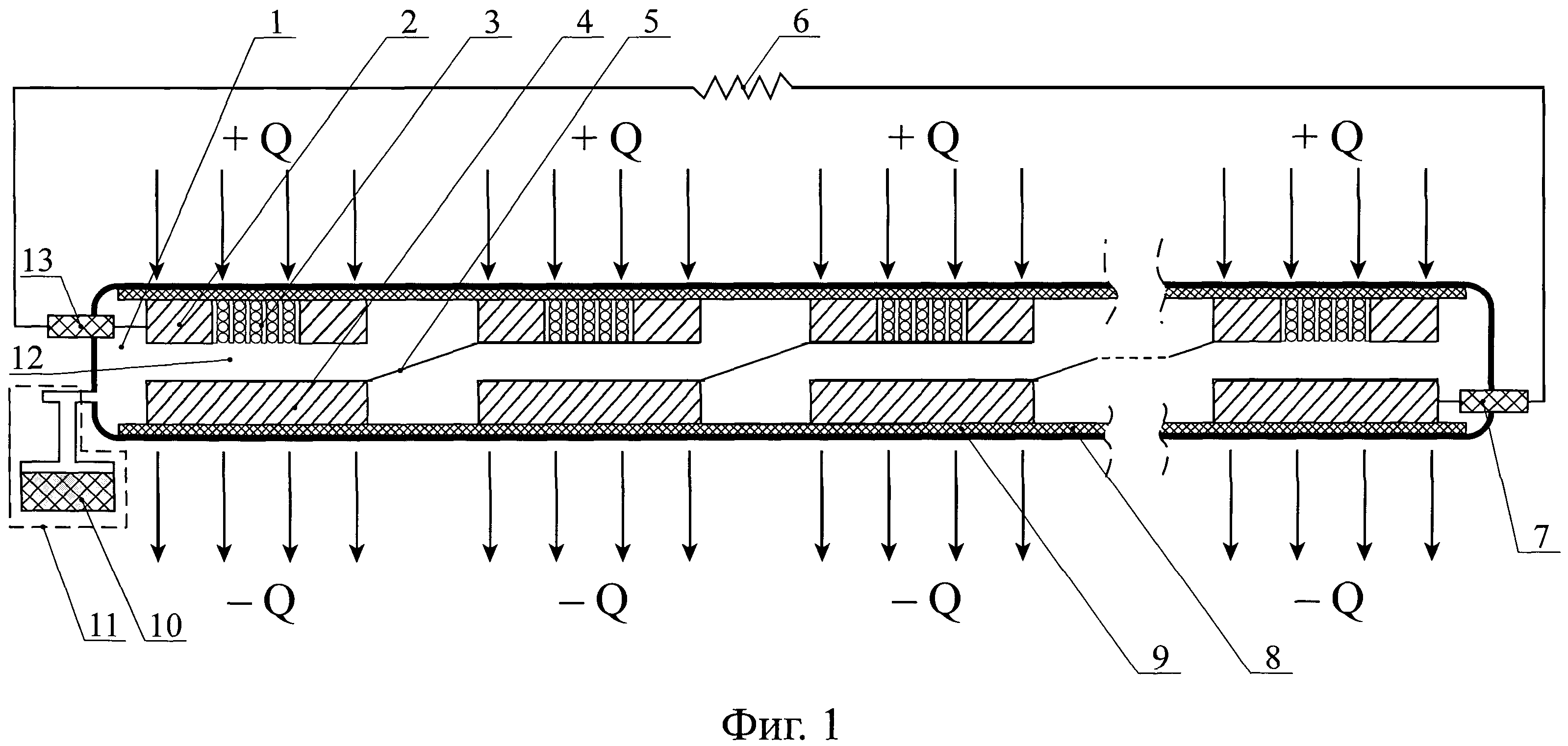

На фиг.1 показана схема выполнения многоэлементного термоэмиссионного электрогенерирующего канала, где

1. Вакуумный рабочий объем.

2. Металлическая часть эмиттера, выполненная, например, из вольфрама.

3. Органическая часть эмиттера, выполненная из ориентированного пиролитического графита, интеркалированного атомами бария или щелочного металла (например, цезия), С-ось которого перпендикулярна к эмиссионной рабочей поверхности электрогенерирующего элемента (диода).

4. Металлический коллектор.

5. Коммутационная перемычка между отдельными электрогенерирующими элементами (диодами).

6. Резистивная нагрузка.

7. Металлокерамический переходник.

8. Коллекторная изоляция.

9. Металлический корпус.

10. Резервуар рабочего тела, например цезия.

11. Электрический нагреватель.

12. Межэлектродный зазор.

13. Металлокерамический переходник.

Многоэлементный термоэмиссионный преобразователь представляет собой металлический корпус 9, внутри которого расположена керамическая коллекторная изоляция 8 и установленные напротив друг друга на расстоянии 0,1-0,5 мм эмиттеры и коллекторы 4, составляющие электрогенерирующие элементы - диоды, последовательно соединенные между собой коммутирующими перемычками 5. Эмиттер выполнен составным из тугоплавкого металла, например вольфрама 2, и из ориентированного пиролитического графита, интеркалированного атомами бария или щелочного металла (например, цезия), С-ось которого перпендикулярна к эмиссионной рабочей поверхности электрогенерирующего элемента 3. На фигуре показан вариант выполнения центральной части эмиттера из графита. Расположение частей 2 и 3 может быть различным, эмиттер может представлять собой чередующиеся слои 2 и 3, слой 3 может быть внешним. Соотношение рабочих поверхностей эмиттера из разных материалов определяется исходя из получения оптимальных выходных параметров устройства. Вакуумный объем канала 1 соединен с резервуаром рабочего тела, например цезия 10.

Многоэлементный термоэмиссионный преобразователь, который в вакуумном рабочем объеме 1 содержит последовательно соединенные 3-10 термоэмиссионные электрогенерирующие элементы (диоды), работает следующим образом. Первоначально устанавливаются рабочие температуры эмиттеров в интервале 1500-2000 К и коллекторов 4 - 700-1000 К. Далее в межэлектродный зазор 12 подаются пары рабочего тела - цезия из резервуара 10 до давления 10-700 Па путем нагрева с помощью электрического нагревателя 11. Атомы цезия, адсорбируясь на поверхности электродов, снижают работу выхода электронов, а также, ионизируясь в межэлектродном зазоре 12 за счет ударной или поверхностной ионизации, компенсируют возникающий в межэлектродном зазоре отрицательный электронный заряд, благодаря которому осуществляется эффективная электронная проводимость с эмиттера на коллектор. Электронный ток через металлокерамические переходники 7 и 13, соединенные соответственно с коллектором и эмиттером, подается на полезную нагрузку 6.

В этих условиях в межэлектродном зазоре поджигается низковольтная цезиевая дуга, а эмиссионный ток через преобразователь будет состоять из двух составляющих:

I=IТЭ+ITT,

где IТЭ - электронный ток, связанный с эмиссией электронов из металлической части эмиттера, которая покрыта атомами цезия, ITT - электронный ток, связанный с термотуннельной эмиссией с поверхности интеркалированного барием или цезием графита в результате туннелирования электронов сквозь потенциальный барьер.

При подаче на электроды разности потенциала до 10 вольт и при наличии в межэлектродном зазоре низкотемпературной цезиевой плазмы в приэмиттерном двойном электрическом слое вблизи поверхности графеновых слоев генерируется напряженность поля 105-107 В/см, что позволяет реализовать автоэлектронную эмиссию, механизмом которой является квантомеханическое туннелирование электронов сквозь потенциальный барьер.

Такой многоэлементный термоэмиссионный преобразователь позволяет существенно повысить эффективность преобразования.