Результат интеллектуальной деятельности: Способ прогнозирования восстановления функции лицевого нерва при невропатии у детей

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к области медицины, а именно к функциональным методам диагностики и может найти широкое применение в клинической практике, в инфекционных стационарах, неврологических отделениях для прогнозирования восстановления функции нерва при невропатии лицевого нерва у детей.

Идиопатическая невропатия лицевого нерва (НЛН) или «паралич Белла» является самой распространенной краниальной невропатией, встречается с частотой 15-30 случаев на 100000 населения, что обусловлено его ходом в узком костном лицевом канале пирамиды височной кости и особенностями васкуляризации, создающими предпосылки для компрессии, отека и ишемии Основным синдромом заболевания, независимо от уровня поражения, является моторный дефицит мимических мышц половины лица (прозопарез, прозоплегия). Лицо больного асимметрично, кожные складки на пораженной стороне сглажены, угол рта опущен, глазная щель шире, при зажмуривании век глаз не закрывается (лагофтальм), а глазное яблоко отходит вверх и к наружи, при этом становится видна белая полоска склеры (симптом Белла), снижен надбровный и роговичный рефлексы. Тяжесть поражения при НЛН классифицируется по степеням в соответствии с общепринятой шести бальной шкалой House-Brackmann Диагноз и прогноз восстановления функции мимических мышц у пациентов с НЛН зависит в первую очередь от клинических симптомов. В 80% случаев при НЛН происходит значительное восстановление функции нерва в течение 4-6 недель. В 20% случаев восстановление может занимать до 6-12 месяцев с возможными осложнениями в виде контрактур и патологических синкенезий, что связано с выраженным повреждением нерва с вовлечением функционально значимого количества аксонов и последующей денервацией мимических мышц.

Электронейромиография (ЭНМГ) является «золотым стандартом» оценки функционального состояния периферического нейромоторного аппарата и широко используется как для подтверждения клинического диагноза и установления уровня поражения, так и для прогноза течения и исхода заболевания, а также оценки эффективности лечения

Нейровизуализация лицевого нерва (НЛН) в клинической практике используется редко, а использование методов нейровизуализации с целью прогноза восстановления функции лицевого нерва при НЛН не изучено. Интракраниальную часть лицевого нерва визуализируют с помощью трактографии в основном для преоперативной подготовки при операциях по удалению опухолей головного мозга. Экстракраниальную часть лицевого нерва возможно хорошо визуализировать с помощью ультразвукового исследования -нейросонографии (НСГ). НСГ черепно-мозговых нервов - это новый, развивающийся метод диагностики поражения краниальных нервов в режиме реального времени с использованием датчиков высокого разрешения. В настоящее время для НСГ доступно 4 краниальных нерва: зрительный, лицевой, блуждающий и добавочный.

Известен способ прогнозирования восстановления при идиопатической нейропатии лицевого нерва (Возможности электромиографии в прогнозировании восстановления при идиопатической нейропатии лицевого нерва. Савицкая Н.Г., Остафийчук А.В., Супонева Н.А., Янкевич Д.С. Нервно-мышечные болезни. 2012. №4. С. 36-43.). Авторами определены, что наиболее чувствительным ЭНМГ-параметром в острейшем периоде (до 5 дней) НЛН является определение порога вызывания моторного ответа и исследование мигательного рефлекса; в остром периоде (от 10 до 14 дней) - измерение процентного соотношения падения амплитуды М-ответа пораженной стороны по отношению к здоровой; начиная с 21 дня - наличие неврогенных изменений в мышцах. Недостатками данного способа являются: авторы используют данный метод только у взрослых. Использование только параметров ЭНМГ не дает полной картины состояния лицевого нерва, степень его повреждения в виде отека и увеличения его диаметра, значительно снижает чувствительность данного метода в прогнозировании восстановления функции нерва. Также авторами предложено использовать игольчатую ЭМГ для оценки неврогенных изменений в мышцах, что неприемлемо в детской практике по причине интенсивных болевых ощущений в области лица.

Известен способ нейровизуализации лицевого нерва (НЛН) [Tawfik Е.А., Walker F.O., Cartwright M.S. Neuromuscular ultrasound of cranial nerves. J Clin Neurol. 2015 Apr; 11(2):109-21. doi: 10.3988/jcn.2015.11.2.109.]. Для НСГ лицевого нерва доступны 2 зоны сканирования: в зоне шилососцевидного отростка (ШСО) и в толще околоушной слюнной железы (ОСЖ) По данным доступной литературы НСГ лицевого нерва у здоровых детей и детей с НЛН не проводилось. Также авторы не применяют метод нейровизуализации для прогнозирования восстановления функции нерва и данный метод можно рассматривать как методику проведения нейровизуализации лицевого нерва в различных точках доступа сканирования. Недостатком данного способа является отсутствие оценки функционального состояния лицевого нерва с помощью ЭНМГ для исключения невральной патологии.

Известен способ нейровизуализации лицевого нерва и прогнозирования восстановления при идиопатической нейропатии (Lo Y.L., Fook-Chong S., Leoh Т.Н., Dan Y.F., Lee M.P., Gan H.Y., Chan L.L. High-resolution ultrasound in the evaluation and prognosis of Bellʹs palsy. Eur. J. Neurol. 2010 Jun l; 17(6):885-9. doi:10.1111/j.l468-1331.2010.02950.x). Авторами определены параметры утолщения нерва при его невропатии, однако, данные параметры не коррелируют со степенью тяжести поражения нервных волокон и прогнозом восстановления функции нерва. Недостатками данного способа являются: авторы используют данный метод только у взрослых и без нормированных показателей в виде ЭНМГ и НСГ коэффициентов.

Известен способ прогнозирования восстановления функций лицевого нерва при его невропатии (Электромиография: прогноз и оценка эффективности терапии при параличе Белла. Савицкая Н.Г., Янкеви Д.С., Остафийчук А.В., Павлов Э.В. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2011. №3. С.60-64.), который основан на показателях в острейшем периоде (до 5-го дня) - порог возбудимости нерва, в остром периоде (с 10-го по 14-й день) - процентное соотношение падения амплитуды М-ответа на больной стороне по отношению к здоровой и обратимость нарушенной возбудимости, начиная с 21-го дня - денервационные изменения в мышцах. Однако авторы используют данный метод только у взрослых и без использования методов нейровизуализации, что не дает полной картины состояния лицевого нерва, степень его повреждения в виде отека и увеличения его диаметра. Недостатком данного способа является использование ЭНМГ с исследованием порога возбудимости нерва в острейший период (до 5-го дня заболевания), что не имеет высокой чувствительности и является лишней и болезненной манипуляцией. Также авторами предложено использовать игольчатую ЭМГ для оценки денервационных изменений в мышцах, что неприемлемо в детской практике по причине интенсивных болевых ощущений в области лица.

Наиболее близким к предлагаемому способу является аналог «Нейросонография лицевого нерва у детей с идиопатической нейропатией». (Климкин А.В., Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017. Т. 117. №12. С. 52-56.), в котором с целью прогнозирования восстановления функции лицевого нерва при невропатии у детей осуществляют одновременно исследования ЭНМГ и НСГ.

Исследования выполняется в режиме реального времени линейными датчиками с частотой 15 МГц в 2-х зонах сканирования: 1-я зона - область ШСО, датчик расположен во фронтальной плоскости сразу ниже пальпируемого ШСО для получения продольного изображения лицевого нерва у места его выхода из шилососцевидного отверстия; 2-я зона - область ОСЖ, датчик расположен в сагиттальной плоскости ниже мочка уха для получения продольного изображения лицевого нерва внутри ОСЖ. Однако в данном способе отсутствует стандартизация получаемых параметров нейровизуализации, что значительно снижает чувствительность метода в оценке структуры лицевого нерва и межиндивидуальных особенностей. Индивидуальная оценка абсолютных показателей нейровизуализации в клинической практике и в особенности в педиатрической практики является недостаточно надежной в связи с высокой межиндивидуальной вариабельностью их значений. Кроме того, такая оценка не дает полное представление о степени отека лицевого нерва по сравнению со здоровой стороной. Таким образом, способ не обеспечивает точности прогноза.

С целью устранения выше указанных недостатков авторы предлагают принципиально новый способ прогнозирования восстановления функций лицевого нерва при его невропатии, технический результат, достигаемый в данном способе заключается в обеспечении точности оценки за счет стандартизации НСГ параметров с измерением с двух сторон и расчетом НСГ коэффициента

Результат достигается тем, что путем проведения электронейромиографии (ЭНМГ) и нейросонографии (НСГ) на 10-15 день заболевания, измеряют диаметр лицевого нерва с двух сторон в области сосцевидного отростка с помощью ультразвукового линейного датчика, затем рассчитывают коэффициенты: ЭНМГ-отношение амплитуд М-ответа больной стороны к здоровой в процентах, нейровизуализаци (НСГ)- отношение диаметра нерва здоровой стороны к больной в процентах и при ЭНМГ-коэффициенте ≤21% в сочетании с НСГ-коэффициентом ≤75% прогнозируют неблагоприятное восстановление функции лицевого нерва.

Занимаясь профессионально на протяжении нескольких лет мы обнаружили, что НСГ лицевого нерва в области ШСО является необходимым к ЭНМГ исследованию неинвазивным методом при диагностике тяжести повреждения нервных волокон и прогнозировании исходов при НЛН. Авторами показано, что только сочетание НСГ и ЭНМГ обеспечивает точность прогнозирования восстановления функции нерва. Авторами впервые разработаны нормированные параметры в виде ЭНМГ и НСГ коэффициентов, которые нивелирует межиндивидуальную вариабельность и большие разбросы норм в педиатрической практике, а также способствует точности прогнозирования исходов при НЛН у детей. Использование высокочастотного ультразвукового линейного датчика повышает точность измерения диаметра лицевого нерва и повышает точность дифференцировки нерва с окружающими тканями.

Авторами впервые проведен статистический анализ (ROC анализ), были получены пороговые параметры и сочетания НСГ и ЭНМГ паттернов благоприятного и неблагоприятного прогноза восстановления функции лицевого нерва у детей с НЛН в остром периоде заболевания: для благоприятного прогноза характерен диаметр лицевого нерва в области ШСО <1,8 мм, ЭНМГкф m. orbicularis oculi >22%, тогда как для неблагоприятного прогноза характерен диаметр лицевого нерва в области ШСО ≥1,8 мм, ЭНМГкф m. orbicularis oculi ≤21%.

Авторами впервые предложено измерение диаметра лицевого нерва с двух сторон в области сосцевидного отростка именно для расчета НСГ коэффициента, который нами рассчитан и используется для прогнозирования восстановления функции нерва. Измерение диаметра нерва дает объективную картину состояния лицевого нерва и степень его повреждения в виде отека.

Способ осуществляется следующим образом: при поступлении на отделение пациента с подозрением на НЛН, проводится клинический осмотр неврологом и при подтверждении диагноза НЛН на 10-15 день заболевания проводится ЭНМГ исследование с супрамаксимальной стимуляцией лицевого нерва ниже слухового прохода, регистрацию М-ответа с круговой мышцы глаза с двух сторон и НСГ с измерением диаметра лицевого нерва с двух сторон в области сосцевидного отростка с помощью ультразвукового линейного датчика 15 МГц, затем рассчитывают коэффициенты: ЭНМГ-отношение амплитуд М-ответа больной стороны к здоровой в процентах, нейровизуализаци (НСГ)-отношение диаметра нерва здоровой стороны к больной в процентах.

Нами обследовано 65 детей с НЛН, из них 29 (44%) мальчиков и 36 (56%) девочек (средний возраст 11,5±4,9 лет) и 57 здоровых детей группы сравнения, из них 25 (43%) мальчиков и 32 (57%) девочек (средний возраст 12,5±5,2 лет). У детей контрольной группы при клиническом осмотре не наблюдалось признаков поражения лицевого нерва и очаговой неврологической симптоматики, а также анамнестически у данных детей в течение жизни не было эпизодов НЛН.

В динамике на 10-15 день и на 30 день от начала заболевания степень тяжести пареза мимической мускулатуры оценивалась по шкале House-Brackmann: I - парез отсутствует (норма); II - легкий парез, асимметрия лица в покое отсутствует; III - умеренный парез, зажмуривание глаза возможно, однако в покое отчетливо выявляется асимметрия лица; IV - средняя степень пареза, невозможность поднять бровь, неполное закрывание глаза; V - выраженный парез, движения на пораженной стороне лица едва заметны; VI - паралич мимической мускулатуры.

Дети с НЛН при динамическом наблюдении были разделены на две группы: 1 группа (n=54) - благоприятное восстановление, у детей данной группы полное восстановление функции мимических мышц наблюдалось в течение 1 месяца и 2 группа (n=11) - неблагоприятное восстановление функции нерва, в этой группе у детей наблюдался прозопарез различной степени выраженности и длительное восстановление функции мышц лица, более 1 месяца.

Всем детям с НЛН проводилось ЭНМГ исследование на 10-15 день от начала заболевания. ЭНМГ выполнялось на многофункциональном комплексе для проведения нейрофизиологических исследований «Нейрон-Спектр-5» производства фирмы «Нейрософт» (Россия, г. Иваново). Исследования пациентам проводилось в положении лежа на кровати, при комнатной температуре. Проводилась стандартная стимуляционная ЭНМГ с регистрацией М-ответа с m. orbicularis oculi с двух сторон при супрамаксимальной стимуляции лицевого нерва ниже мочка уха. Проводилась регистрация и оценка амплитуды негативного пика М-ответа (мВ). Рассчитывался ЭНМГ-коэффициент (ЭНМГкф) по отношению амплитуд М-ответа больной стороны к здоровой в процентах (%) [Hsieh R. 2009].

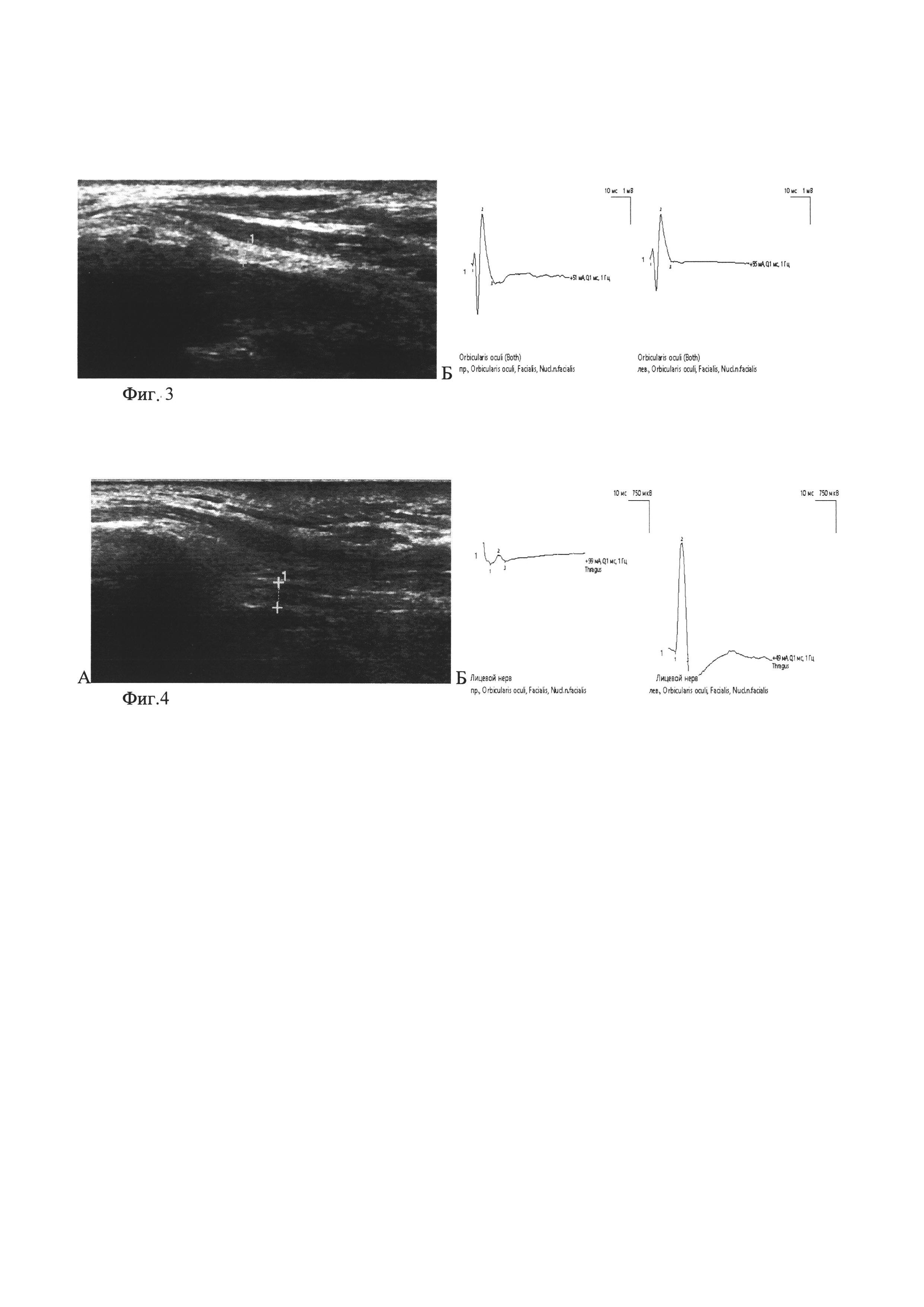

Всем детям с НЛН проводилось НСГ исследование лицевого нерва на стороне поражения на 10-15 день от начала заболевания, а также проводилось НСГ исследование лицевого нерва с 2-х сторон детям группы контроля. НСГ выполнялось в режиме реального времени с использованием ультразвуковой системы General Electric, Logiq Е9 (производство - США) линейными датчиками с частотой 15 МГц. Исследование проводилось в положении лежа на спине, голова на подушке повернута влево для исследования справа и наоборот. НСГ проводилось линейным датчиком в 2-х зонах сканирования: 1-я зона - область ШСО, датчик расположен во фронтальной плоскости сразу ниже пальпируемого ШСО для получения продольного изображения лицевого нерва у места его выхода из шилососцевидного отверстия; 2-я зона - область ОСЖ, датчик расположен в сагиттальной плоскости ниже мочка уха для получения продольного изображения лицевого нерва внутри ОСЖ (фиг. 1 Зоны НСГ исследования лицевого нерва у здорового ребенка 15 лет. А - положение датчика при исследовании лицевого нерва в области ШСО; Б - НСГ изображение лицевого нерва в области ШСО, диаметр нерва 1,5 мм (пунктирная линия); В - положение датчика при исследовании лицевого нерва в области ОСЖ; Г - НСГ изображение лицевого нерва в области ОСЖ (на рисунке отмечен - parotid), диаметр нерва 0,6 мм (пунктирная линия, стрелка).

Нерв определялся как линейная гипоэхогенная трубчатая структура с гиперэхогенными стенками. Дифференциация нерва от сосуда производилась с помощью применения метода цветного допплеровского картирования. Измерение диаметра нерва проводилось в наиболее толстой его части с включением гиперэхогенных стенок при 2-х и более кратном повторном измерении. Результаты измерений были округлены до 0,1 мм.

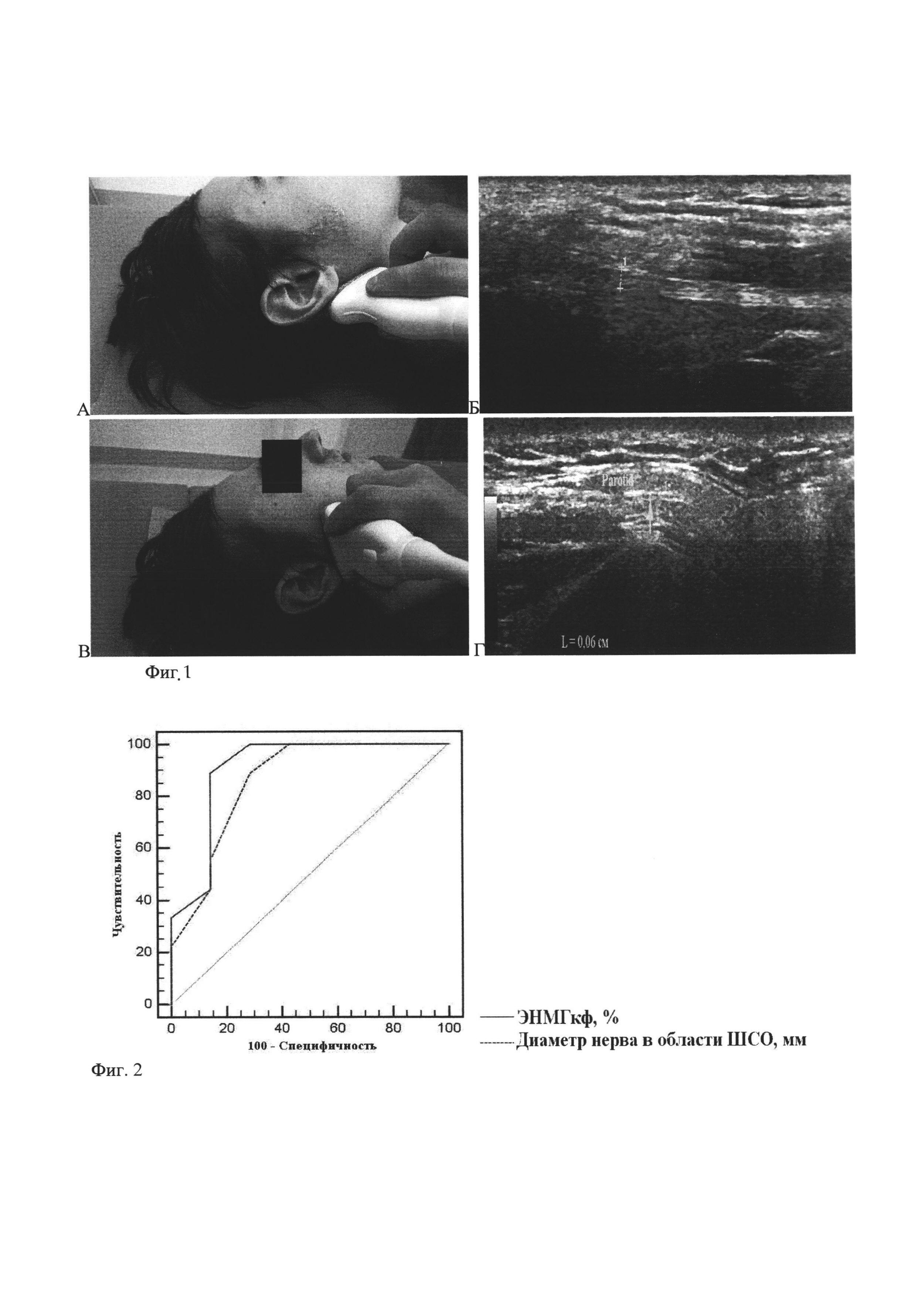

Статистическая обработка данных исследования осуществлена с помощью пакета программ по статистической обработке данных Statistica, 10 версия. Оценка значимости различия средних значений и частоты проявления признаков в различных группах проводилась с помощью таких непараметрических методов оценки гипотез как непараметрический U-критерий Манна - Уитни. Анализ прогностической значимости ЭНМГ показателей и НСГ показателей осуществлялся с использованием ROC-анализа пакета программ MedCalc 15.2.2 (MedCalc Software, Бельгия). Оценивались величины площадей под ROC-кривыми (AUROC), значения чувствительности и специфичности. Учитывались модели с хорошей (при AUROC 0,7-0,8) и очень хорошей (при AUROC > 0,8) предсказательной способностью при оптимальных уровнях чувствительности и специфичности.

Нами показано, что у детей 1-й группы (благоприятное восстановление) наблюдалось полное восстановление функции мимических мышц в течение 1 месяца, тогда как у детей 2-й группы (неблагоприятное восстановление) наблюдался прозопарез различной степени выраженности и длительное восстановление функции мышц лица более 1 месяца. Во 2-ой группе к 1 месяцу после манифестации прозопареза в 9% случаев (1 ребенок) наблюдался парез V степени, в 36% случаев (4 ребенка) наблюдался парез IV степени, в 55% случаев (5 детей) наблюдался парез III степени.

При дисперсионном анализе средних значений ЭНМГ и НСГ параметров лицевого нерва в группе контроля и двух группах детей с НЛН выявлены значимые различия между 2-ой группой и 1 -ой группой детей с НЛН по диаметру нерва в области ШСО и ЭНМГкф (р<0,01) (таблица 1). При этом диаметр нерва у детей во 2-ой группе был толще в среднем на 30% (на 0,5 мм), а ЭНМГкф была снижена в среднем на 50% по сравнению с 1-ой группой. Различий по НСГ параметрам между 1-ой группой детей с НЛН и группой контроля выявлено не было.

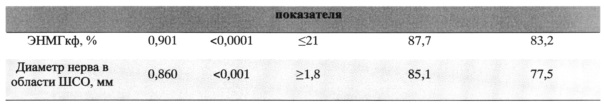

Проведенный ROC-анализ диаметра нерва в области ШСО и ЭНМГкф m. orbicularis oculi в отношении развития неблагоприятного прогноза восстановления функции у детей с НЛН показал достоверную связь их значений с неблагоприятным прогнозом (фиг. 2 ROC-кривые, полученные в результате анализа ЭНМГкф и диаметра лицевого нерва в области ШСО в отношении развития неблагоприятного прогноза восстановления функции лицевого нерва у детей с НЛН). При этом значение диаметра нерва в области ШСО ≥1,8 мм, ЭНМГкф m. orbicularis oculi ≤21% оказались моделями с очень хорошей предсказательной способностью (AUROC > 0,8) (таблица 2). На основании полученных данных выявлена 85% чувствительность и 77% специфичность метода измерения диаметра нерва в области ШСО с помощью НСГ в прогнозе неблагоприятного восстановления функции лицевого нерва у детей с НЛН.

В результате проведенного анализа были получены сочетания НСГ и ЭНМГ паттернов благоприятного и неблагоприятного прогноза восстановления функции лицевого нерва у детей с НЛН в остром периоде заболевания. Для благоприятного прогноза характерен диаметр лицевого нерва в области ШСО <1,8 мм, ЭНМГкф m. orbicularis oculi >22%, тогда как для неблагоприятного прогноза характерен диаметр лицевого нерва в области ШСО ≥1,8 мм, ЭНМГкф m. orbicularis oculi ≤21%.

Нами впервые получены нормальные НСГ значения диаметра лицевого нерва в области ШСО и ОСЖ у детей в возрасте от 7 до 18 лет. Диаметр лицевого нерва у детей в области ШСО в среднем составил 1,5±0,1 мм, в области ОСЖ 0,5±0,1 мм.

ЭНМГ-исследование обладает наибольшей информативностью на 10-14 сутки от начала НЛН, при этом ЭНМГкф наиболее информативный показатель, при этом ЭНМГкф ≤21 в остром периоде указывает на выраженное повреждение нерва и неблагоприятное длительное восстановление функции нерва (более 1 месяца).

По результатам нашего исследования утолщение лицевого нерва в области ШСО до 2,0 мм у детей с неблагоприятным прогнозом восстановления может быть обусловлено более выраженным повреждением нерва и соответственно более значимым отеком и набуханием, что при визуализации с помощью НСГ сопровождается увеличением диаметра нерва.

В доступной нам литературе подобных способов прогнозирования восстановления функции лицевого нерва мы не обнаружили, а совокупность предложенных признаков, новизна, неочевидность, изобретательский уровень, эффективность позволяет нам представить способ, как заявочный материал на изобретение.

Эффективность предлагаемого способа подтверждается следующими примерами.

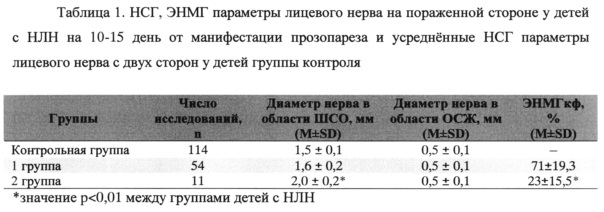

Пример 1. Больная И, 6 лет, поступила 15.05.2017 г. в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России. Диагноз: невропатия левого лицевого нерва. Жалобы при госпитализации на слабость лицевой мускулатуры слева, с нарушением мимических движений, невозможностью полностью закрыть глаз на левой стороне. При ЭНМГ исследовании в остром периоде заболевания (на 11 день от манифестации прозопареза) амплитуда М-ответа m. orbicularis oculi на стороне прозопареза (слева) 1,6 мВ, на здоровой стороне (справа) 1,8 мВ, ЭНМГкф - 88%, при НСГ в области ШСО, диаметр нерва 1,5 мм, НСГ-кф - 95% (фиг. 3 НСГ и ЭНМГ паттерн с благоприятным прогнозом восстановления функции лицевого нерва у ребенка 6 лет с НЛН в остром периоде заболевания (на 11 день от манифестации прозопареза): А - НСГ изображение лицевого нерва в области ШСО, диаметр нерва 1,5 мм (пунктирная линия); Б - Амплитуда М-ответа т.orbicularis oculi на стороне прозопареза (слева) 1,6 мВ, на здоровой стороне (справа) 1,8 мВ, ЭНМГкф -88%). Через 20 дней наблюдалось полное восстановление функции мимических мышц слева.

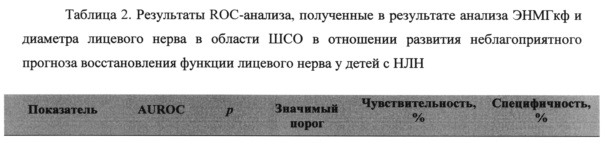

Пример 2. Больной С, 11 лет, диагноз - Невропатия правого лицевого нерва от 01.02.18. У пациента на фоне переохлаждения 01.02.2018 г. появилась асимметрия лица (слабость лицевой мускулатуры справа). Госпитализирован в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России с диагнозом «невропатия правого лицевого нерва от 01.02.18». При ЭНМГ исследовании в остром периоде заболевания (на 14 день от манифестации прозопареза) амплитуда М-ответа m. orbicularis oculi на стороне прозопареза (справа) 0,2 мВ, на здоровой стороне (слева) 2,5 мВ, ЭНМГкф - 8%, при НСГ в области ШСО, диаметр нерва 2,1 мм, НСГ-кф - 71% (фиг. 4 НСГ и ЭНМГ паттерн с неблагоприятным прогнозом восстановления функции лицевого нерва у ребенка 11 лет с НЛН в остром периоде заболевания (на 14 день от манифестации прозопареза): А - НСГ изображение лицевого нерва в области ШСО, диаметр нерва 2,1 мм (пунктирная линия); Б - Амплитуда М-ответа m. orbicularis oculi на стороне прозопареза (справа) 0,2 мВ, на здоровой стороне (слева) 2,5 мВ, ЭНМГкф - 8%.). Через 23 дня наблюдался прозопарез 4 балла по шкале Хаус-Бракмана, при динамическом наблюдении через 4 месяца частичное восстановление до 2 баллов и проявления контракты мышц лица.

Благодаря применению предложенного способа возрастет точность оценки поражения лицевого нерва у детей, а следовательно и точность прогноза восстановления функции лицевого нерва, что позволит проводить своевременную коррекцию проводимой нейрометаболической терапии и соответственно уменьшить сроки пребывания в стационаре пациентов. Данный способ может найти широкое применение в клинической практике, в инфекционных стационарах, неврологических отделениях.

Способ прогнозирования восстановления функции лицевого нерва при невропатии у детей, включающий проведение электронейромиографии (ЭНМГ) и нейровизуализации (НСГ) на 10-15 день заболевания, отличающийся тем, что измеряют диаметр лицевого нерва с двух сторон в области сосцевидного отростка с помощью высокочастотного ультразвукового линейного датчика, затем рассчитывают коэффициенты в процентах: ЭНМГ - отношение амплитуд М-ответа больной стороны к здоровой, нейровизуализация (НСГ) - отношение диаметра нерва здоровой стороны к больной и при ЭНМГ-коэффициенте ≤21% в сочетании с НСГ-коэффициентом ≤75% прогнозируют неблагоприятное восстановление функции лицевого нерва.