Результат интеллектуальной деятельности: Способ прогнозирования неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение 12 месяцев у больных хронической сердечной недостаточностью с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в кардиологии, ангиологии, кардиохирургии, реабилитологи для прогнозирования риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение 12 месяцев у больных хронической сердечной недостаточностью с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда с учетом определения уровня растворимого ST2 (sST2) в крови.

Одной из наиболее частых причин госпитализаций, инвалидизации и смертности трудоспособного населения экономически развитых стран является хроническая сердечная недостаточность (ХСН), распространенность которой в общей популяции составляет 1,5-2,0%, а среди лиц старше 65 лет достигает 6-10% [1]. При этом основной этиологической причиной развития ХСН является ишемическая болезнь сердца (ИБС). Главным способом лечения ИБС остается реваскуляризация миокарда, обеспечивающая сохранение жизни пациентов, улучшение ее качества и отдаленного прогноза заболевания [2]. Однако, после реваскуляризации миокарда в 5-20% случаев развивается рецидив стенокардии, что приводит к увеличению экономических затрат государства, связанных с выполнением повторных вмешательств [3].

В последние десятилетия для оптимизации диагностики, прогнозирования и повышения эффективности терапии ХСН активно изучаются перспективные возможности применения биомаркерной стратегии ранней персонифицированной диагностики кардиоваскулярной патологии [4]. Учитывая отсутствие «универсального» маркера для прогнозирования неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных ХСН с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда, большой интерес исследователей в последние годы направлен на поиск такого маркера, который будет обладать максимальной чувствительностью, специфичностью и диагностической точностью, и наименьшей зависимостью от влияния внешних и внутренних факторов. И в этом смысле особый интерес представляют данные по плазменной концентрации нового биомаркера - растворимой изоформы ST2, который рассматривается как маркер миокардиального стресса и воспаления при клинических состояниях, связанных, прежде всего, с сердечной недостаточностью [5]. Согласно данным Sabatine M.S. et al. (2008), sST2 обладает большей прогностической ценностью в отношении фатальных кардиоваскулярных исходов, чем уровень NT-proBNP [6]. В отличие от NT-proBNP уровень экспрессии sST2 не зависит от таких факторов как индекс массы тела, пол, возраст, статус курения, наличия сопутствующих заболеваний (главным образом почечной дисфункции) и имеет самую низкую среди основных кардиобиомаркеров внутри- и межиндивидуальную изменчивость.

Известно, что у больных ХСН с промежуточной и сниженной фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) резервные способности миокарда значительно снижены, и физическая нагрузка может привести к выраженным изменениям гемодинамики и перегрузке объемом ЛЖ, возникающими вследствие миокардиального стресса [7], вероятно, повышенной выработке ряда нейромедиаторов и, возможно, sST2, однако, исследования по данной проблеме в научной литературе единичны [6]. С другой стороны, клиническая симптоматика ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ на фоне оптимальной медикаментозной терапии в состоянии покоя нередко отсутствует и проявляется главным образом во время физических нагрузок, что затрудняет своевременную диагностику и в конечном итоге отражается на прогнозе у данной когорты пациентов. Определение биомаркера sST2 на пике физической нагрузки в данной когорте пациентов может значительно улучшить прогностическую значимость такового, вследствие чего, определение содержания в крови растворимой изоформы ST2 на пике физической нагрузки представляется перспективным в отношении прогнозирования неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

Вышеизложенное обусловливает необходимость разработки надежного неинвазивного способа прогнозирования неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда. Способность ранней стратификации риска развития неблагоприятного течения ХСН была бы в высшей степени полезной для выявления и отбора пациентов, в отношении которых наиболее оправдана тактика интенсификации терапевтических вмешательств [8].

Прогностическая значимость sST2 на пике физической нагрузки в стратификации риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда ранее не изучалась. В научной литературе есть данные исследования, посвященного оценке диагностической значимости биомаркера NT-proBNP при физической нагрузке как после теста 6-минутной ходьбы (ТШХ), так и при стресс-ЭхоКГ с велоэргометрией для диагностики наличия у больных ХСН I-II ФК по NYHA с сохраненной, промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ [9]. Однако в данном исследовании вопросы, касающиеся прогнозирования риска развития неблагоприятных сердечнососудистых событий у больных ХСН с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда не изучались, не говоря о том, что возможности применения sST2 ни с целью диагностики, ни с целью прогнозирования не рассматривались.

Известен способ прогнозирования течения ХСН у больных ИБС, характеризующийся тем, что в сыворотке крови определяют содержание белка апоптоз-опосредуемого фактора - растворимого Fas-лиганда - и при наличии уровня растворимого Fas-лиганда более 99,9 пг/мл прогнозируют неблагоприятное течение заболевания. Недостатком данного способа является достаточно невысокая чувствительность и специфичность (чувствительность - 69%, специфичность - 63%, AUC - 0,71, р=0,0005) в отношении прогнозирования неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных ХСН.

В проанализированной патентной и научной медицинской литературе адекватного прототипа не обнаружено.

Задача изобретения - разработка неинвазивного высокоинформативного способа прогнозирования неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение 12 месяцев у больных ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда.

Поставленная задача решается путем определения сразу после проведения ТШХ в сыворотке крови с помощью иммуноферментного анализа содержания sST2 у больных ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда. При выявлении уровня sST2 34,58 нг/мл и более прогнозируют высокий риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение последующих 12 месяцев.

Предложенный способ прогнозирования течения ХСН основан на том, что в его основе лежит тот факт, что 6-минутная ходьба в обычном темпе для здоровых людей не является серьезной нагрузкой и не вызывает каких-либо нарушений в работе сердца, а у больных ХСН резервные способности миокарда значительно снижены, и физическая нагрузка приводит к выраженным изменениям гемодинамики и перегрузке объемом ЛЖ, возникающими вследствие возникновения миокардиального стресса [7] и гиперэкспрессии ряда нейромедиаторов, в том числе, sST2, выработка которых в состоянии покоя не стимулируется. В свою очередь, известно, что sST2 отвечает за апоптоз и фиброзирование ткани, развитие неблагоприятного сердечного ремоделирования, которые лежат в основе прогрессирования ХСН, риска развития ее декомпенсации и неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [10, 11].

Таким образом, оценка содержание в крови нового биомаркера sST2 сразу после физической нагрузки в виде теста 6-минутной ходьбы является ранним предиктором стратификации риска развития ишемического ремоделирования ЛЖ и апоптоза миокарда, приводящих к развитию неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

Преемствами предлагаемого изобретения являются возможности:

- оценить персональный риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение 12 месяцев у больных с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда и ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ, еще на доклинической стадии заболевания;

- определить приоритетную группу больных с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда и ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ для диспансерного наблюдения с организацией эффективных целевых мероприятий, направленных на профилактику развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и предотвращения у этих пациентов высокой преждевременной смертности;

- оптимизировать тактику длительного проспективного наблюдения за больными, подвергшимися инвазивным вмешательствам на коронарных артериях, за счет доклинической диагностики повышенного риска развития неблагоприятных сердечнососудистых событий;

Существенные признаки проявили в заявляемой совокупности новые свойства, явным образом не вытекающие из уровня техники в данной области и не очевидные для специалиста. Идентичной совокупности признаков в проанализированной литературе не обнаружено. Предлагаемое изобретение может быть использовано в здравоохранении для повышения точности прогнозирования.

Исходя из вышеизложенного, следует считать изобретение соответствующим условиям патентоспособности "Новизна", "Изобретательский уровень", "Промышленная применимость".

Изобретение будет понятно из следующего описания и приложенной к нему фигуры.

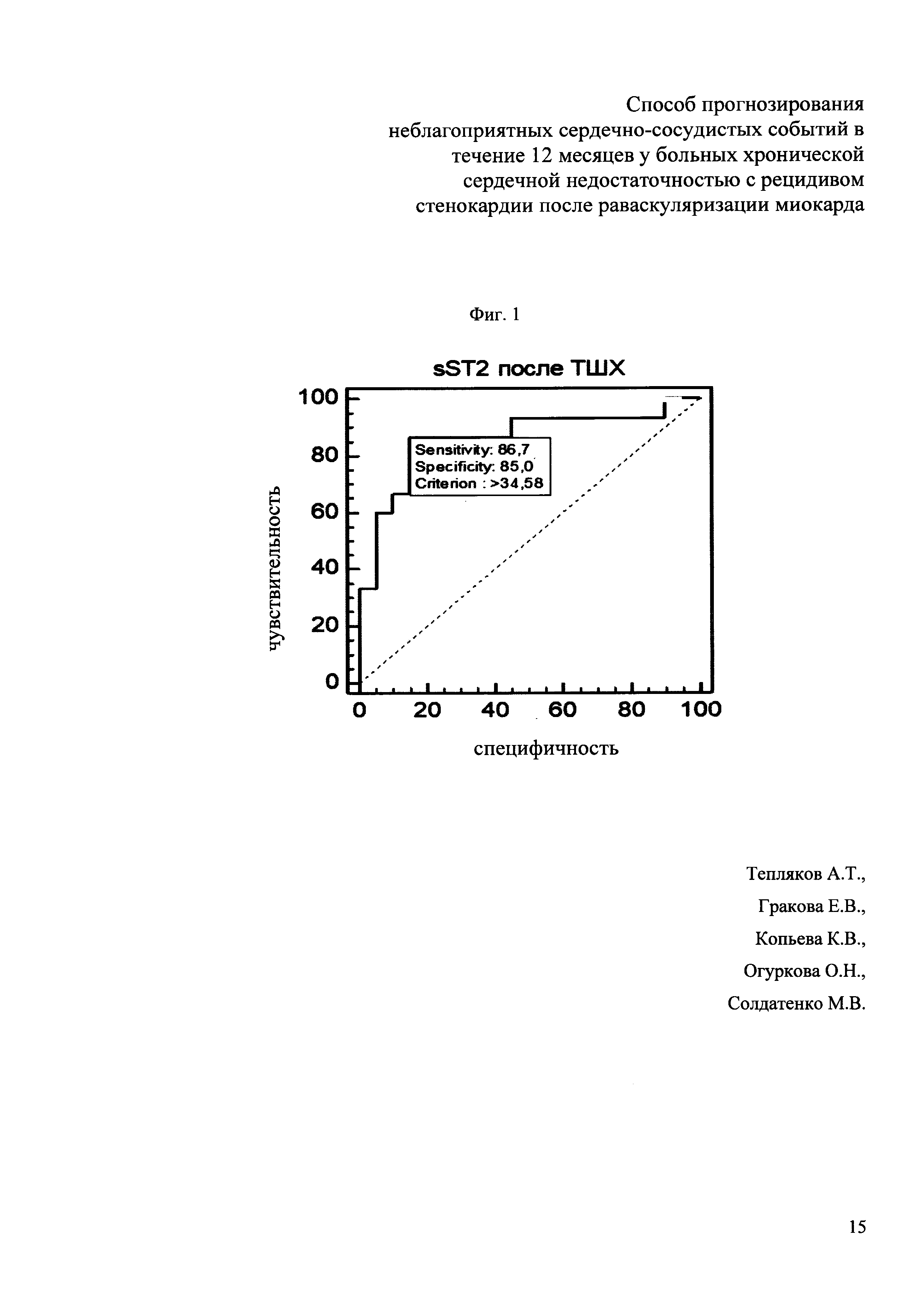

На фиг. 1 представлены результаты ROC-анализа. Изображена характерологическая кривая (ROC-кривая) чувствительности и специфичности значений концентрации растворимого ST2 после проведения ТШХ в стратификации риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение 12-ти последующих месяцев наблюдения у пациентов ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда. По данным анализа установлено, что определение динамики содержания в крови sST2 после проведения ТШХ позволило достичь более высоких уровней специфичности и чувствительности. По оси абсцисс отложены значения специфичности (%), по оси ординат - чувствительности (%). По данным анализа, после проведения ТШХ «точкой отсечения» - cut off, характеризующей развитие неблагоприятных сердечно-сосудистых событий с чувствительностью данного критерия 86,7% при специфичности 85,0%, является плазменная концентрация растворимого ST2 34,58 нг/мл (AUC - 0,86, р<0,0001).

Способ осуществляется следующим образом:

У пациента ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда утром натощак проводится тест с физической нагрузкой посредством выполнения ТШХ. Сразу по окончании теста у больного из кубитальной вены в вакуумные системы для забора крови забирается венозная кровь в объеме 10 мл для определения содержания sST2.

Определение содержания растворимого ST2 в человеческой сыворотке в условиях in vitro проводится методом иммуноферментного анализа (ELISA). Используется коммерческий набор фирмы Critical Diagnostics Presage® ST2 Assay. Сбор и хранение образцов: центрифугирование и отделение сыворотки от форменных элементов крови проводилось в течение 4-х часов с момента забора крови. Для получения сыворотки периферическую кровь центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 минут. Аликвоты образцов хранили при - 24°С.

Подготовка реагентов и непосредственное проведение анализа выполнялись соответственно инструкции коммерческого набора фирмы Critical Diagnostics Presage® ST2 Assay.

На момент включения в исследование все больные получали базисную терапию -иАПФ, β-адреноблокаторы, антагонисты кальция, аспирин, клопидогрел, статины, в соответствии с настоящими рекомендациями по лечению ИБС (2014 г) и ХСН (четвертый пересмотр, 2013 г). Состояние коронарного русла оценивалось по данным селективной коронароангиографии.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета программ STATISTICA 10.0 (Statsoftlns, USA). Для оценки распределения количественных признаков был использован критерий Шапиро-Уилка. Количественные признаки представлены в виде медианы с квартилями [Q25; Q75]. Для определения чувствительности и специфичности уровней биомаркеров в стратификации риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий использовали ROC-анализ.

Критический уровень p-value для всех используемых методов статистического анализа принимали равным 0,05.

В исследование было включено 35 пациентов (29 мужчины и 5 женщин) с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда и ХСН I-III ФК (по NYHA) с ФВ ЛЖ 44 [35; 50] %, в среднем возрасте 62 [57; 67] года. Все пациенты не менее чем за 6 месяцев (11 [10; 14] мес.) до включения в исследование перенесли Q-инфаркт миокарда (ИМ) и им выполнялась реваскуляризация миокарда. В исследование включали пациентов, состояние которых сохранялось стабильным в течение не менее 2-3-х недель на постоянной базовой оптимальной терапии, включавшей ингибиторы АПФ или антагонисты рецепторов к ангиотензину II, β-адреноблокаторы, диуретики, при необходимости антагонисты альдостерона, статины в соответствии с рекомендациями [12]. Всего 20 (57,1%) больным выполнялась повторная реваскуляризация миокарда: в 15 (42,8%) случаях выполнено стентирование коронарных артерий, а в 5 (14,3%) случаях -коронарное шунтирование.

Исследование было проведено после одобрения протокола Локальным этическим комитетом НИИ кардиологии (из протокола №93 заседания Комитета по биомедицинской этике от 25 мая 2012 г). Все пациенты подписывали информированное согласие на участие в исследовании и дальнейшее проспективное наблюдение, дающее право на обезличенную обработку данных. После включения в исследование больные ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда выполняли ТШХ, после окончания которого сразу забиралась кровь. В дальнейшем пациенты находились под наблюдением в течение 12 месяцев.

Через 12 месяцев состояние больных оценивали в динамике с анализом частоты наступления неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, включавшей: смерть от сердечно-сосудистых причин, прогрессирование ХСН на 1 и более ФК (по результатам теста 6-минутной ходьбы), прогрессирование коронарного атеросклероза, рестеноз стента/шунта, повторное эндоваскулярное или хирургическое вмешательство, развитие желудочковой экстрасистолии IV и V градаций по Lown, фибрилляции предсердий, а также комбинация конечных точек. Клиническое течение заболевания оценивали как благоприятное, если в течение исследуемого периода на фоне адекватно проводимой терапии у пациента отсутствовали неблагоприятные сердечно-сосудистые события.

Группы статистически значимо не различались по показателям липидного спектра и ЭхоКГ и были сопоставимы.

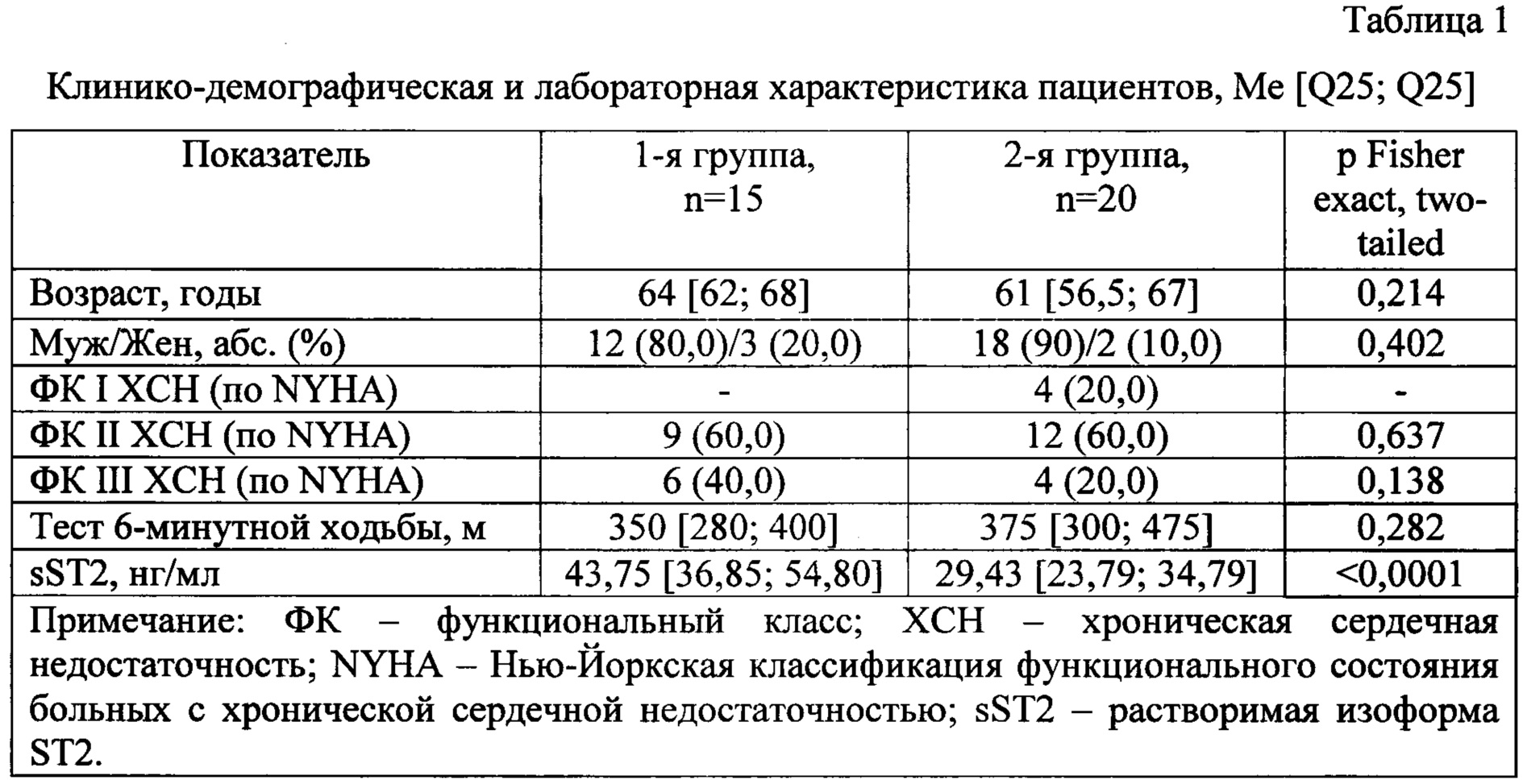

Через 12 месяцев обследованные больные, с целью выявления возможности ассоциации уровня sST2 с наступлением неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, ретроспективно были распределены на две группы. В 1-ю группу (n=15) вошли пациенты с неблагоприятным течением ХСН ишемического генеза, а во 2-ю группу (n=20) - пациенты с благоприятным течением патологии (без неблагоприятных сердечнососудистых событий). После проведения ТШХ у больных с неблагоприятным течением ХСН уровень sST2 достигал 43,75 [36,85; 54,80] нг/мл, а у пациентов с благоприятным течением - 29,43 [23,79; 34,79] нг/мл (таблица 1).

В течение 12 месяцев наблюдения в 1-й группе зарегистрированы неблагоприятные сердечно-сосудистые события: рецидивы стенокардии возникли у 5 (33,3%) больных, необходимость в повторной реваскуляризации в результате рестенозов стентов/шунтов -в 3 (20,0%) и прогрессирования коронарного атеросклероза в одном (6,7%) случаях, еще в одном (6,7%) случае зарегистрирован нeQ-ИМ, прогрессирование ХСН (по результатам ТШХ) зарегистрировано в 3 случаях (20,0%), возникновение фибрилляции предсердий в одном случае (6,7%) и жизнеугрожающих желудочковых аритмий в 5 случаях (33,3%), при этом в 3 (20%) случаях потребовалась имплантация устройства для кардиоресинхронизирующей терапии с функцией дефибриллятора (КРТ вместе с ИКД). Всего в данной группе зарегистрирован 1 смертельный исход (6,7%) вследствие развившегося острого Q-ИМ через 11 месяцев после эндоваскулярной реваскуляризации миокарда.

Во 2-й группе за весь период наблюдения неблагоприятных сердечно-сосудистых событий не было зарегистрировано ни в одном из случаев.

По данным ROC-анализа (фиг. 1), после проведения ТШХ «точкой отсечения» - cut off, характеризующей развитие неблагоприятных сердечно-сосудистых событий с чувствительностью данного критерия 86,7% при специфичности 85,0%, является плазменная концентрация растворимого ST2 34,58 нг/мл (AUC - 0,86, р<0,0001). Следовательно, уровень sST2 после физической нагрузки (после проведения ТШХ) обладает большей прогностической значимостью в отношении развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда.

Предложенный способ определения прогноза заболевания иллюстрируется следующими клиническими примерами, свидетельствующими о том, что у больных ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда содержание sST2 34,58 нг/мл и более после физической нагрузки является более важным прогностическим маркером развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение ближайших 12 месяцев наблюдения.

ПРИМЕР 1: Пациент С, 62 года поступил в отделение сердечной недостаточности НИИ кардиологии в декабре 2016 г. с жалобами на давящие боли в области сердца при ходьбе на 100-150 м, купирующиеся после приема нитроглицерина (НТГ) в течение 1-2 минут (потребность НТГ до 7-10 раз в сутки), на повышение АД до 160/100 мм рт. ст., перебои в работе сердца без четкой связи с физическими нагрузками, продолжительностью до 1-2 минут.

Диагноз ИБС верифицирован 11 лет назад, когда пациент перенес острый передний Q-инфаркт миокарда. В 2009 году, по поводу стенозирующего атеросклероза коронарных артерий выполнялась прямая реваскуляризация миокарда: маммарокоронарное шунтирование (МКШ) передней нисходящей артерии (ПНА), аортокоронарное шунтирование (АКШ) правой коронарной артерии (ПКА) и ветви тупого края (ВТК). В 2013 перенес повторный нeQ-инфаркт миокарда, проходил стационарное лечение по месту жительства. С января 2016 г - рецидив стенокардии, 29.02.2016 гг - повторный задний Q-ИМ.

На момент поступления пациент получал лечение: кардиомагнил 75 мг, бисопролол 2,5 мг, эналаприл 5 мг вечером, аторвастатин 20 мг на ночь.

В настоящую госпитализацию по результатам коронарошунтографии установлено, что шунты на ВТК и ПКА не функционируют, в связи с чем выполнялось стентирование ВТК в средней трети стентом с антипролиферативным покрытием «Xience» 3,0×23 мм и баллонная дилатация ВТК в дистальной трети.

Клинический диагноз: Основное: ИБС: стенокардия напряжения. ФК III. Постинфарктный кардиосклероз (2005, 2013, 29.02.2016 гг.). МКШ на ПНА, АКШ на ПКА и ВТК (20.07.2009 г). Атеросклероз коронарных артерий (ПНА 50-60% в проксимальной трети и 100% в средней трети, ПКА 100%, ВТК 75% в средней трети). Шунты на ВТК и ПКА не функционирует (27.09.2016 г.). Операция 05.12.2016 г.: стентирование ВТК в средней трети стентом с антипролиферативным покрытием «Xience» 3,0×23 мм и баллонная дилатация ВТК в дистальной трети. НК I. NYHA III. Фоновое: Гипертоническая болезнь III стадии, медикаментозно достигнутые целевые уровни артериального давления (АД). Атеросклероз сонных артерий (бляшки до 30%). Атеросклероз бедренных артерий (бляшки до 30%). Гиперхолестеринемия. Риск 4.

Назначено лечение: конкор 2,5 мг/сутки, фозикард 2,5 мг 2 раза в день, кардиомагнил 75 мг в обед, брилинта 90 мг 2 раза в сутки, аторвастатин 40 мг.

Дистанция ТШХ составляла 290 метров. При исследовании уровня sST2 в сыворотке крови у пациента с рецидивом стенокардии и ХСН после проведения ТШХ он составил 37,06 нг/мл (>34,58 нг/мл), что позволяло прогнозировать высокий риск неблагоприятного течения заболевания.

Действительно, через 6 месяцев после повторной реваскуляризации миокарда у больного отмечено нарастание одышки (дистанция ТШХ составила 140 метров), возникли пароксизмы нестойкой желудочковой тахикардии. В связи с прогрессированием ХСН и развитием жизнеугрожающей желудочковой аритмии (желудочковая экстрасистолия IVa градации по Lown) выполнена имплантация устройства для кардиоресенхронизирующей терапии с функцией дефибриллятора.

ПРИМЕР 2: Пациент К., 55 лет поступил в отделение сердечной недостаточности НИИ кардиологии в июне 2016 г с жалобами на давящие боли в области сердца при ходьбе до 200 м, купирующиеся в покое в течение 5 минут, на повышение АД до 160/90 мм рт. ст.

Диагноз ИБС верифицирован 5 лет назад, когда пациент перенес острый заднебоковой Q-инфаркт миокарда. В 2012 году - повторный ИМ. В 2013 году по поводу стенозирующего атеросклероза коронарных артерий выполнялась прямая реваскуляризация миокарда: АКШ ВТК и диагональной артерии (ДА), задней межжелудочковой ветви (ЗМЖВ), МКШ ПНА. Через год - рецидив стенокардии, по данным коронарографии выявлена окклюзия шунта к ПКА, выполнена безуспешная попытка механической реканализации, с 2015 года - прогрессирование стенокардии, 26.05.15 г. проведено стентирование ПКА двумя стентами с антипролиферративным покрытием Resolut Integrity 3.0*38 мм. Повторный рецидив стенокардии через 6 месяцев, госпитализирован в НИИ кардиологии в июне 2016 г.

На момент поступления пациент получал лечение: кардиомагнил 75 мг, бисопролол 2,5 мг, лизиноприл 5 мг вечером, амлодипин 5 мг утром, розувастатин 10 мг на ночь.

В настоящую госпитализацию по результатам коронарошунтографии выявлен рестеноз стентов ПКА и прогрессирование атеросклероза с развитием стеноза огибающей артерии в средней трети 75%, в связи с чем выполнялось повторное стентирование стентирование ПКА в средней трети стентом с антипролиферативным покрытием «Xience» 3,0×23 мм и стентирование огибающей артерии (OA) стентом с антипролиферативным покрытием «Калипсо» 3,0×18 мм.

Клинический диагноз: Основное: ИБС: стенокардия напряжения. ФК III. Постинфарктный кардиосклероз (2011, 2012 гг.). МКШ на ПНА, АКШ на ПКА, ВТК, ЗМЖВ. Шунт на ПКА не функционирует (2014 г.). Стентирование ПКА двумя стентами с антипролиферративным покрытием Resolut Integrity 3.0×38 мм (26.05.2015 г.). Атеросклероз коронарных артерий (ПНА 75% в проксимальной трети, рестеноз стентов ПКА в дистальной трети 75%, ВТК 100% в средней трети, OA 75% в проксимальной трети). Шунты на ВТК и ПКА не функционирует (27.09.2016 г.). Операция 21.06.2016 г.: стентирование ПКА в средней трети стентом с антипролиферативным покрытием «Xience» 3,0×23 мм и стентирование OA стентом с антипролиферативным покрытием «Калипсо» 3,0×18 мм. НК I. NYHA III. Фоновое: Гипертоническая болезнь III стадии, медикаментозно достигнутые целевые уровни АД. Атеросклероз сонных артерий (бляшки 40-50%). Атеросклероз бедренных артерий (бляшки до 30%). Гиперхолестеринемия. Нарушение толерантности к глюкозе. Риск 4.

Назначено лечение: бисопролол 5 мг в сутки, лизиноприл 5 мг 2 раза в день, амлодипин 5 мг, гидрохлоротиазид 12,5 мг утром, ацекардол 100 мг в обед, клопидогрель 75 мг в сутки, розувастатин 20 мг.

Дистанция ТШХ составляла 320 метров. При исследовании sST2 в сыворотке крови у пациента его уровень после проведения ТШХ составлял 28,15 нг/мл (<34,58 нг/мл), что позволяет предсказывать отсутствие неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение 12 месяцев. Действительно, в течение 12 месяцев наблюдения у пациента не зарегистрированы неблагоприятные сердечно-сосудистые события.

На примере приведенных клинических случаев убедительно продемонстрировано, что гиперэкспрессия растворимого ST2 34,58 нг/мл и более, выявленная сразу после окончания теста 6-минутной ходьбы, у больных ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда имеет прогностическое значение в отношении прогнозирования развития неблагоприятных сердечнососудистых событий в течение 12 месяцев.

Предлагаемый способ был апробирован у 35 больных ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда и позволяет прогнозировать риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение 12 месяцев и выделять особые когорты пациентов с повышенным риском для целевого более интенсивного наблюдения и осуществления обоснованного патогенетического лечения, направленного на профилактику развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и предотвращение у этих пациентов высокой преждевременной смертности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агеев Ф.Т., Даниелян М.О., Мареев В.Ю., Беленков Ю.Н. Больные с хронической сердечной недостаточностью в Российской амбулаторной практике: особенности контингента, диагностики и лечения (по материалам исследования ЭПОХА-О-ХСН). Журнал Сердечная Недостаточность. 2004; 5(1): с. 4-7.

2. Breslow J.L. Cardiovascular disease burden increases, NIH funding decreases / J.L. Breslow // Nature Medicine, 1997 Jun. - Vol. 3, N 6. - p. 600-601.

3. Dena M. Bravata, Allison L. Gienger, Kathryn M. McDonald, et al. Systematic Review: The Comparative Effectiveness of Percutaneous Coronary Interventions and Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Annals of Internal Medicine. 2007. - №147. - c. 703-716.

4. Тепляков A.T., Гракова E.B., Березикова E.H., Шилов С.Н., Копьева К.В., Калюжин В.В. Ранние маркеры прогрессирования сердечной недостаточности и апоптоза: роль в прогнозировании риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных, перенесших инфаркт миокарда. Бюллетень сибирской медицины. 2016. т. 15. №1. с. 37-46.

5. Wojtczak-Soska K., Pietrucha Т., Sakowicz A., Lelonek М. Soluble ST2 protein in chronic heart failure is independent of traditional factors. Archives of Medical Science: AMS, 9(1), p. 21-26. http://doi.org/10.5114/aoms.2013.33344

6. Sabatine M.S., Morrow D.A., Higgins L.J. et al. Complementary roles for biomarkers of biomechanical strain ST2 and N-terminal prohormone B-type natriuretic peptide in patients with ST-elevation myocardial infarction // Circulation. - 2008. - Vol. 117. - P. 1936-1944.

7. Ginnessi D. Multimarker approach for heart failure management. Perspectives and limitations //Pharmacological Research. - 2011. - Vol. 64, - p. 11-24.

8. Ky В. French В., Levy W.C., Sweitzer N.K., Fang J.C., Wu A.H., Goldberg L.R., Jessup M., Cappola T.P. Multiple biomarkers for risk prediction in chronic heart failure. Circ. Heart Fail. 2012, 5, p. 183-190.

9. Базаева E.B. Клиническая картина, параметры систолической и диастолической функций миокарда левого желудочка и уровней биохимических маркеров у больных с хронической сердечной недостаточностью с различной величиной фракции выброса левого желудочка. Автореф. дис. … канд. мед. Наук. - Москва, 2017 - с. 20-21.

10. Rehman S.U., Mueller Т., Januzzi J.L. Characteristics of the novel interleukin family biomarker ST2 in patients with acute heart failure. J. Am. Coll. Cardiol. 2008: 52(18): 1458-65. doi:10.1016/j.jacc.2008.07.042.

11. Shah R.V., Januzzi J.L. ST2: a novel remodeling biomarker in acute and chronic heart failure. Curr Heart Fail Rep. 2010; 7(1): 9-14. doi:10.1007/s11897-010-0005-9

12. Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Арутюнов Г.П., Коротеев А.В., Мареев Ю.В., Овчинников А.Г. Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН (четвертый пересмотр). Журнал Сердечная Недостаточность. Том 14, №7(81), 2013 г.

Способ прогнозирования неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение 12 месяцев у больных хронической сердечной недостаточностью с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда, характеризующийся тем, что в сыворотке крови больных после проведения теста 6-минутной ходьбы определяют содержание растворимого ST2 и при значении уровня растворимого ST2 34,58 нг/мл и более прогнозируют высокий риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.