Результат интеллектуальной деятельности: СЕЛЕКТИВНЫЙ БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ФРАГМЕНТОВ ОДНОЦЕПОЧЕЧНЫХ АНТИТЕЛ ВЕРБЛЮЖЬИХ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА ОПУХОЛЕВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ CD47/CD44, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к области биотехнологии, онкологии и может быть использовано для элиминации раковых стволовых клеток и предотвращения рецидивов опухолей.

Основной причиной смертности больных с онкопатологией в настоящее время является развитие рецидивов заболевания после удаления первичной опухоли, в том числе устойчивых к химио- и радиотерапии. В общем случае это связано с тем, что в организме пациента остается некоторое количество опухолевых клеток, способных к неограниченной пролиферации и формированию новой опухоли. А происходящая в ходе химио- и радиотерапии селекция способствует выживанию резистентных клеток. Долгое время считалось, что причиной возникновения злокачественных новообразований служит накопление генетических повреждений в клетках ткани того или иного органа, что при неблагоприятных обстоятельствах приводит к спонтанному выходу поврежденной клетки из-под контроля антипролиферативных стимулов и началу неконтролируемого деления. Достоверность такого сценария подтверждалась тем, что раковые клетки в рамках одной опухоли, несмотря на определенную гетерогенность, имеют явно выраженное клональное происхождение, т.е. происходят от общего предшественника. Не так давно в экспериментах с раковыми клетками, полученными от больных острым миелоидным лейкозом, было показано наличие обособленной группы раковых клеток, обладающих способностью вызывать развитие болезни при трансплантации иммунодефицитным мышам. Анализ опухолей различных этиологий подтвердил, что практически в каждом случае в опухоли присутствует клеточная популяция, для которой характерна туморогенность, в то время, как большая часть опухолевых клеток не способна давать начало развитию новой опухоли. Такая находка привела к возникновению новой теории опухолеобразования. Согласно ей большинство опухолей возникает не вследствие накопления мутаций в соматических клетках органа, а в результате «поломки» систем регуляции в клетках-предшествениках, т.е. стволовых клетках. Таким образом, развитие опухоли частично копирует развитие органа, в той части, что в составе опухоли также есть четкая иерархическая организация клеток, на вершине которой находятся раковые стволовые клетки (РСК) - относительно малочисленная популяция, способная к неограниченной пролиферации, симметричным и асимметричным делениям и обладающая туморогенностью. Важным следствием такой теории является объяснение частоты возникновения рецидивов опухолей за счет неодинаковой чувствительности простых и стволовых опухолевых клеток к противораковой терапии. Была показана резистентность раковых стволовых клеток к многим распространенным химиотерапевтическим препаратам, радиотерапии, а особенности антигенного состава поверхности таких клеток позволяют им избегать воздействия иммунотерапевтических агентов. В ходе проведения комплексной терапии онкопатологии, в результате которой оказывается удалена или погибает основная масса опухолевых клеток, раковые стволовые клетки претерпевают селекцию и дают начало новой опухоли, обладающей повышенной устойчивостью к терапии. Более того, для раковых стволовых клеток характерна способность к неприкрепленному росту, что указывает на них как на основную причину образования вторичных опухолевых очагов (метастазов). Все вышеперечисленное указывает на то, что раковые стволовые клетки должны служить приоритетной мишенью для разработки терапевтических средств, направленных на предотвращение развития рецидивов злокачественных новообразований.

Для раковых стволовых клеток различной этиологии характерен различный фенотип, при этом существуют поверхностные маркеры, свойственные раковым стволовым клеткам, происходящим из определенного органа. В качестве маркеров, характерных для РСК, были определены CD44, CD47, CD123, CD133, CD326, IGFR1 а также некоторые белки сигнального пути Notch/Wnt (С. Naujokat, Targeting Human Cancer Stem Cells with Monoclonal Antibodies Clinical & Cellular Immunology, 2012, S5-007). Многие из этих молекул также экспрессируются и на поверхности обычных раковых клеток и уже становились мишенями для поиска новых противораковых терапевтических средств. За счет представленности на всех раковых клетках, а также на некоторых нормальных клетках организма введенное пациенту терапевтическое моноклональное антитело против ракового рецептора оказывается в значительной степени «оттитровано» на простые раковые клетки, что снижает его терапевтический потенциал в отношении РСК. Вместе с тем, в опытах на клеточных культурах была показана эффективность действия таких антител (анти-CD133, анти-CD44) также и в отношении раковых стволовых клеток.

Например, известен способ приготовления лекарственного средства для уничтожения раковых стволовых клеток, основанный на использовании анти-CD44 антитела, (Fab') 2, Fab, Fab' фрагментов, IgG или его изотипа IgM (патент ЕР 1692183 (В1), опубл. 2010-09-08).

Описан подход к лечению рака груди, основанный на использовании моноклонального антитела к CD47, известного маркера стволовых клеток лейкозов и солидных опухолей (международная заявка на изобретение WO 2013119714 А1, опубл. 15.08.2013).

Существующие подходы к противораковой терапии с использованием моноклональных антител обладают рядом недостатков. К ним можно отнести высокую стоимость производства рекомбинантных антител, которое осуществляется с использованием эукариотических линий-продуцентов, низкую эффективность получения работающих клонов антител, связанную с необходимостью скринирования сотен и тысяч клонов гибридом или, в случае использования механизмов отбора, например, фагового дисплея, необходимости получения обширных библиотек scFv-фрагментов слитых вариабельных участков легкой (Vl) и тяжелой (Vh) цепей иммуноглобулинов, с последующей селекцией вариантов, обладающих необходимой аффинностью и специфичностью. Помимо перечисленных недостатков, рекомбинантные антитела обладают большим размером, ограничивающим их способность проникать в различные ткани, что понижает эффективность их действия в отношении РСК.

Для повышения специфичности действия терапевтического агента на основе моноклональных антител именно в отношении РСК исследователями предпринимались попытки создания комбинированного препарата - бифункционального антитела, эффективно связывающегося с двумя рецепторами, характерными для РСК.

Описан слитой белок, включающий компонент А и компонент В, в котором компонент А содержит CD47-блокатор и компонент В содержит полипептид, который связывается с рецепторами TRAIL или Fas, и, необязательно, содержащий линкер между компонентами А и В. CD47-блокатор может представлять собой производное антитела - VHHCD47, а компонент В содержит человеческий TRAIL или его фрагмент (международная заявка на изобретение WO 2014121093).

Известно изолированное биспецифическое антитело, первое плечо которого содержит аминокислотную последовательность, связывающую CD47, а второе плечо включает аминокислотную последовательность, которая связывает ассоциированный с опухолью антиген (ТАА), такой как CD20, CD22, CD40, BAFFR, CD5, CD32b, ICOSL, IL6R и/или IL21R. Биспецифическое антитело ингибирует взаимодействие между CD47 и сигнально-регуляторным белком альфа (SIRPa). Данное антитело может быть указано в качестве ближайшего аналога (международная заявка WO 2014087248 А2, опубл. 2014-06-12).

Описание изобретения

Настоящее изобретение представляет собой бифункциональный агент, состоящий из двух фрагментов вариабельных частей VHH-антител верблюжьих, которые способны распознавать и избирательно связываться с клеточными рецепторами CD47 и CD44. VHH-фрагменты соединяются в единую полипептидную цепь при помощи полипептидного линкера, вида (Gly4Ser)4, либо иного линкера, позволяющего разнести в пространстве VHH-фрагменты таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственное связывание каждого из них со своим белком-мишенью. Бифункциональный агент может иметь вид VHHCD47-linker-VHHCD44, либо VHHCD44-linker-VHHCD47.

Техническим результатом изобретения является терапевтический агент на основе нового перспективного класса одноцепочечных миниантител, обладающий повышенной специфичностью, биодоступностью, высокоэффективно и избирательно поражающий раковые стволовые клетки, оказывая при этом минимальное воздействие на нормальные клетки организма пациента, а также более дешевый в производстве по сравнению с традиционными моноклональными антителами.

VHHCD47 представляет собой VHH-фрагмент, способный избирательно и с высокой аффинностью связываться с поверхностным клеточным рецептором CD47 и блокировать его взаимодействие с естественным лигандом SIRPa - рецептором фагоцитов. Такая блокада позволяет предотвратить передачу фагоцитам сигнала, супрессирующего процесс фагоцитоза опухолевой клетки.

VHHCD44 представляет собой VHH-фрагмент, способный избирательно и с высокой аффинностью связываться с поверхностным клеточным рецептором CD44 и блокировать его взаимодействие с гиалуроном. CD44 часто гиперэкспрессирован на поверхности раковых стволовых клеток (РСК) и необходим для эффективного поддержания стволового фенотипа.

Бифункциональный агент, содержащий VHH-фрагменты, подавляющие CD47 и CD44, оказывается способным предпочтительно связываться с клетками, экспрессирующими оба рецептора одновременно, а одновременная экспрессия CD47 и CD44 характерна для раковых стволовых клеток. Как следствие, бифункциональный агент оказывается способным подавлять субпопуляцию РСК, на чем и основывается его терапевтический эффект.

Ключевыми требованиями к такому биспецифичному агенту будут редкость сочетания РСК-ассоциированных рецепторов на нормальных клетках и не-РСК клетках опухоли, прямое ингибирующее действие терапевтических антител на пролиферацию РСК, связанное с активацией или ингибированием прохождения сигналов через связываемые поверхностные рецепторы, и высокая биодоступность препарата в различных тканях. Последнее требование обусловлено наличием «нишевого» окружения РСК, которое формируется из более дифференцированных раковых клеток или клеток иммунной системы организма. Находясь в сформированном окружении, в ряде случаев вдали от первичного опухолевого очага, РСК могут оказаться защищены от терапевтических агентов - крупных макромолекул, таких, как полноразмерные рекомбинантные антитела.

Чтобы удовлетворить первое требование к РСК-направленным биспецифичым терапевтическим агентам, необходимо произвести выбор оптимального сочетания маркеров-мишеней.

В качестве первой мишени используют поверхностный рецептор CD47. CD47, он же IAP (integrin-associated protein, интегрин-ассоциированный белок) - поверхностный белок, представленный на нормальных клетках организма, однако гораздо в большей степени распространенный на различных опухолевых клетках, что делает его выгодной противораковой мишенью. Этот рецептор способен связываться с несколькими лигандами, в частности тромбоспондином и рецепторами семейства SIRP. Взаимодействуя с тромбоспондином-1 (TSP-1) и интегринами, CD47 участвует в регуляции клеточной адгезии и транс-эпителиальной миграции нейтрофилов. Связывание же с рецепторами семейства SIRP обуславливает влияние CD47 на компоненты иммунной системы. Один из представителей семейства SIRP, SIRPa, который обладает наибольшим сродством к CD47, экспрессирован на клетках иммунной системы, макрофагах и дендритных клетках (DC). Связывание SIRPa с CD47 приводит к негативной регуляции функций иммунной клетки, в частности подавлению фагоцитоза. Считается, что CD47 выступает в роли своеобразного «пропуска», который сигнализирует макрофагам и дендритным клеткам о том, что несущая его клетка является «своей» и не должна быть атакована. В частности, такой механизм используется организмом для выведения из кровотока выработавших свой срок эритроцитов - по мере старения, на поверхности эритроцитов снижается количество CD47, а имеющиеся молекулы агрегируют и утрачивают способность связываться с SIRPa. В конечном счете постаревший эритроцит становится мишенью для макрофагов. Этот биологический механизм активно используется раковыми клетками для защиты от иммунной системы хозяина. У большого процента опухолевых клеток, особенно при развитии неоплазий кроветворной системы, опухолей яичников, толстой кишки или груди обнаруживаются чрезвычайно высокие (в 10-50 раз выше, чем у нормальной ткани) уровни экспрессии CD47. Данные исследований показывают, что для CD47, экспрессированного на поверхности опухолевых клеток, в наименьшей мере характерно агрегирование в комплексы, т.е. он сохраняет функциональную активность в отношении SIRPa и приводит к подавлению способности иммунной системы атаковать опухолевые клетки как за счет фагоцитоза, так и за счет сниженной представленности опухолевых антигенов на комплексах MHCII дендритных клеток. В свою очередь это приводит к подавлению образования противоопухолевых CD4+ хелперных лимфоцитов, необходимых для формирования комплексного иммунного ответа. Такие свойства CD47 используют при разработке новых экспериментальных подходов к противоопухолевой терапии - моноклональные антитела, блокирующие взаимодействие CD47 и SIRPa, показали высокую эффективность в качестве компонента адьювантной терапии опухолей в опытах на животной модели с ксенотрансплантированными опухолями. Отдельно стоит отметить, что взаимодействие с разными лигандами - TSP1 и SIRPa - происходит за счет связывания с разными участками внеклеточного домена CD47. Испытание различных вариантов антител на внеклеточный домен CD47, в частности, блокирующих и активирующих TSP-1-зависимую передачу сигнала показали, что в некоторых линиях опухолевых клеток, в частности слабодифференцированных клетках неоплазий кроветворной системы, TSP-1-активирующие антитела приводили к подавлению клеточной пролиферации и апоптозу. Такой эффект был специфичен для опухолевых клеток и не затрагивал нормальные.

Имеющиеся данные свидетельствуют в пользу того, что CD47 наиболее часто бывает гиперэкспрессирован на поверхности раковых стволовых клеток, участвуя в формировании клеточного окружения, необходимого для существования РСК, и защищая ее от атак иммунной системы.

В качестве приоритетной мишени для тестирования настоящего изобретения используют опухоли молочной железы. Среди всех онкопатологий рак молочной железы является одним из самых распространенных - он составляет более 11% от всех злокачественных новообразований и является ведущей (более 20%) онкологической патологией у женщин. Для рака молочной железы характерна достаточно высокая частота рецидивов - в среднем, без учета стадии, на которой он был обнаружен, частота рецидивов составляет 11% в течение 5 лет после прохождения лечения и 20% в течение 10 лет.

В ходе изучения причин возникновения и особенностей развития опухолей молочной железы при анализе клеточного состава первичных опухолей и большинства клеточных линий рака молочной железы были обнаружены популяции клеток, обладающих высокой туморогенностью и отличительными особенностями, характерными для раковых стволовых клеток. Для РСК опухолей молочной железы характерна экспрессия маркера CD44, пониженная экспрессия CD24 и отсутствие экспрессии поверхностных маркеров линейной дифференцировки. Помимо этого для стволовых клеток рака молочной железы отмечается повышенная активность клеточного фермента альдегиддегидрогеназы (ALDH), фермента, отвечающего за окисление внутриклеточных альдегидов, который активен в стволовых клетках, где он участвует в превращении ретинола в ретиноевую кислоту. Клетки с подобным фенотипом обладают способностью вызывать развитие опухолей у иммунодефицитных мышей даже при введении в небольшом количестве (300-3000 клеток), в то время как для несортированной (суммарной) клеточной культуры туморогенным потенциалом обладали только количества от 10∧5 до 10∧6 клеток. Кроме того, такие клетки, при культивации ex vivo оказывались способны образовывать маммосферы - трехмерные структуры, способные к росту без прикрепления к субстрату.

Из всех маркеров, представленных на поверхности стволовых клеток опухолей молочной железы, в качестве потенциальной мишени для противоопухолевой терапии наибольший интерес представляет рецептор CD44. Это рецептор участвует в организации клеточной адгезии к глюкозаминогликанам, гиалуроновой кислоте и некоторым другим лигандам, обладает, кроме того, способностью образовывать комплексы с рецепторами ростовых факторов, в частности EGFR, HER2 и VEGF, и участвует в проведении про-пролиферативных сигналов. CD44 был впервые определен как маркер стволовых клеток именно рака груди, а позднее обнаружен на поверхности РСК новообразований других органов - желудка, поджелудочной железы, простаты, яичников, толстой кишки, а также стволовых клеток острого миелоидного лейкоза. Считается, что CD44 участвует в осуществлении некоторых функций, характерных исключительно для РСК, например самовоспроизводства (несимметричных делений), организации микроокружения РСК, прохождению эпителиально-мезенхимальной транзиции, обеспечивающей повышенную мобильность РСК, а также устойчивости к про-апоптотическим сигналам. Моноклональные антитела против CD44 в опытах на иммунодефицитных мышах показали способность подавлять развитие опухолей молочной железы, снижать количество детектируемых РСК, а в некоторых случаях приводили к полному уничтожению опухоли, в частности опухолей с тройным негативным фенотипом, для которых в норме характерно наиболее тяжелое течение и самая высокая летальность.

В настоящем изобретении используют альтернативный подход, основанный на применении особого класса антител - мини-антител, лишенных легкой цепи, т.н. VHH (variable heavy-heavy) - антител, встречающихся у млекопитающих семейства верблюжьих. За счет наличия единственного вариабельного домена в составе тяжелой цепи иммуноглобулина, обладающего большей протяженностью, чем у обычных антител, VHH-антитела отличаются высокой аффинностью к своим лигандам, а также весьма просты в плане создания иммунных библиотек вариабельных фрагментов для последующего отбора высокоспецифичных вариантов антител при помощи фагового или рибосомального дисплея. Вариабельные домены (Vl) VHH-антител достаточно миниатюрны для того, чтобы проникать в большинство тканей, и настолько стабильны, что в некоторых случаях могут даже эффективно усваиваться из кишечника. При этом scFv-фрагменты VHH-антител могут быть эффективно экспрессированы в бактериальных клетках-продуцентах, что позволяет существенно снизить стоимость производства терапевтического препарата на их основе. Благодаря миниатюрным размерам каждого фрагмента бифункциональный агент к CD47/CD44 обладает меньшим размером, а значит большей биодоступностью, чем моноклональное антитело против одной мишени, большей специфичностью действия при меньшей стоимости производства. Мишени CD47 и CD44 выступают как в качестве маркера, определяющего специфичность разрабатываемого терапевтического средства, так и в качестве эффектора противораковой терапии, поскольку эти рецепторы не только гиперэкспрессированы на поверхности опухолевых клеток, но и способны приводить к подавлению роста или апоптозу популяций стволовых раковых клеток в случае активации/подавления прохождения сигнала при помощи специфичных антител.

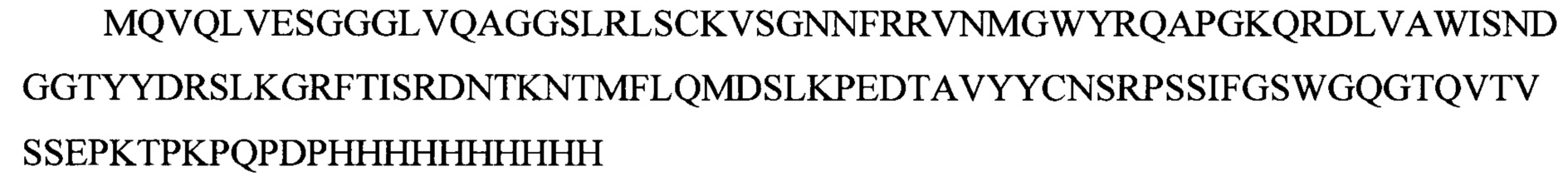

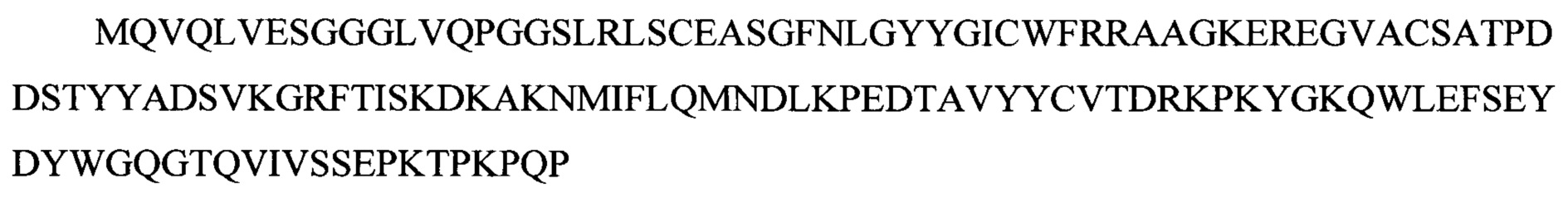

SEQ ID NO: 1 - VHHCD47:

SEQ ID NO: 2 - VHHCD44:

Для получения бифункционального агента была проведена троекратная иммунизация альпак рекомбинантными антигенами CD47, CD44, проведен забор генетического материала иммунизированных животных, из которого затем получены библиотеки фрагментов вариабельных частей одноцепочечных антител. Из этих библиотек затем приготовлены фаговая и РНК-библиотеки для проведения селекции аффинных фрагментов антител. Оба метода были использованы для проведения раундов селекции, в ходе которых были отобраны фрагменты, проявляющие наибольшую аффинность в отношении целевых антигенов. Для отбора блокирующих антител против CD47 был применен метод конкурентной элюции, позволивший отобрать варианты антител, сочетающие высокую аффинность и блокирующее действие в отношении лиганда рецептора. Для каждого целевого антигена в ходе селекции было отобрано по 5 вариантов антител, характеризующихся наибольшей аффинностью и специфичностью, которые были затем экспрессированы в виде растворимых форм, подвергнуты очистке и протестированы на способность связываться с мишенью in vitro и in vivo - на панели клеточных линий рака молочной железы.

Пример 1

Для проверки эффективности онкосупрессорного действия полученных фрагментов антител в отношении субпопуляции РСК опухолей молочной железы, из клеточной линии MDA-MB-231 были выделены фракции CD44+ клеток, которые были протестированы на уровень туморогенности на бестимусных мышах (образовывали опухоли при инъекции от 1×104 клеток). Полученные фрагменты вариабельных частей антител были протестированы на способность подавлять рост РСК in vitro, и показана их активность против CD44 и CD47.

Пример 2

Тестирование активности биспецифического агента также было проведено in vivo на бестимусных мышах, в результате которого он показал высокую степень опухолевой специфичности и способность значительно снижать рост опухоли молочной железы.

Настоящий бифункциональный агент может стать основой нового класса противораковых терапевтических средств, нацеленных на избирательное уничтожение раковых стволовых клеток - популяции опухолевых клеток, отвечающих за возникновение рецидивов, отдаленных метастазов и развитие химио- и радиорезистентности опухоли после проведения традиционной терапии. Медицинское применение его в сочетании с традиционными терапевтическими подходами позволит существенно улучшить средний прогноз пяти- и дестятилетней выживаемости пациентов, перенесших рак молочной железы, и, в конечном счете, снизить уровни смертности населения от одного из самых распространенных видов рака. За счет использования одновременного нацеливания на два поверхностных рецептора, чья экспрессия в сочетании характерна исключительно для РСК, будет достигнута высокая специфичность действия препарата, что приведет к возрастанию избирательности действия на РСК даже в условиях наличия в организме пациента большой массы опухолевых клеток, экспрессирующих один из опухолевых маркеров. Использование поверхностных рецепторов CD44 и CD47, чье блокирование или активация само по себе приводит к подавлению пролиферативной активности РСК, ее терминальной дифференцировке, апоптозу, а в случае CD47 - активному уничтожению РСК средствами иммунной системы пациента, обеспечивает высокое прямое противоопухолевое действие полученных препаратов. Созданный биспецифичный противоопухолевый агент предназначен для проведения адьювантной терапии после проведения резекции опухоли молочной железы или для проведения конкурентной терапии вместе с химио- или радиотерапевтическим лечением таких опухолей.