Результат интеллектуальной деятельности: Способ дифференциальной диагностики доброкачественных, первичных и вторичных злокачественных опухолей головного мозга

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для предоперационной дифференциальной диагностики первичных и вторичных злокачественных, а также доброкачественных опухолей головного мозга.

При развитии злокачественной опухоли в организме активируется эндогенный протеолиз (см.  Е. Proteasen in Malignomen. DMW: Deutsche med. Wochenschr. 2004. 129(8): 391-395; Katarina Wolf et. al. Multi-step pericellular proteolysis controls the transition from individual to collective cancer cell invasion. Nature Cell Biol. 2007; 9(8): 893-904). Злокачественные опухоли также выделяют в окружающую среду свои метаболиты, в их числе огромный перечень протеолитических ферментов, которые оказывают токсическое влияние на белки и клетки организма-носителя. Активность ферментов, синтезируемых и секретируемых злокачественной опухолью, в большинстве случаев не контролируется эндогенными ингибиторами (см. Зорин Н.А. и др. Роль альфа-2-макроглобулина при онкологических заболеваниях. Вопросы онкологии. 2004. 50(5): 515-519; Katarina Wolf et. al. Multi-step pericellular proteolysis controls the transition from individual to collective cancer cell invasion. Nature Cell Biol. 2007. 9(8): 893-904).

Е. Proteasen in Malignomen. DMW: Deutsche med. Wochenschr. 2004. 129(8): 391-395; Katarina Wolf et. al. Multi-step pericellular proteolysis controls the transition from individual to collective cancer cell invasion. Nature Cell Biol. 2007; 9(8): 893-904). Злокачественные опухоли также выделяют в окружающую среду свои метаболиты, в их числе огромный перечень протеолитических ферментов, которые оказывают токсическое влияние на белки и клетки организма-носителя. Активность ферментов, синтезируемых и секретируемых злокачественной опухолью, в большинстве случаев не контролируется эндогенными ингибиторами (см. Зорин Н.А. и др. Роль альфа-2-макроглобулина при онкологических заболеваниях. Вопросы онкологии. 2004. 50(5): 515-519; Katarina Wolf et. al. Multi-step pericellular proteolysis controls the transition from individual to collective cancer cell invasion. Nature Cell Biol. 2007. 9(8): 893-904).

На начальном этапе инициации протеолиза практически всегда решающим звеном является активация ферментов трипсинового типа, которая инициирует действие других протеиназ и биологически активных веществ. Протеиназы трипсинового типа серинового ряда имеют преимущество в биохимических взаимодействиях в связи с небольшими энергетическими затратами (см. Кондранина Т.Г. и др. Белки острой фазы воспаления и маркеры эндотоксемии, их прогностическая значимость в гинекологической практике. Российский вестник акушера-гинеколога. 2009; (3): 26-30) и поэтому первыми становятся участниками патологического процесса. Большинство трипсиноподобных протеиназ серинового ряда входят в число соединений, участвующих в острофазовом ответе и способных первыми дать информацию об изменениях в системе гемостаза. Протеиназы трипсинового типа серинового ряда включают большой перечень узко- и широко специализированных белков, которые содержатся в крови и тканях, освобождаются из клеток при дегрануляции.

Активирующие факторы (ферменты, токсины) превращают трипсиноген в трипсин, который, в свою очередь, становится активатором проферментов не только трипсинового типа, но и многих других. Трипсиноподобные ферменты лизируют клеточные мембраны, способствуют выходу лизосомных гидролаз и углублению клеточных деструкций.

Трипсиноподобные ферменты вызывают также протеолитический некробиоз клеток, что приводит к повреждению стенок сосудов, кровоизлияниям и способствует быстрому распространению ферментного аутолиза в пораженном органе и за его пределами (см. Мерзликин Н.В. и др. Панкреатит: монография / под ред. профессора Н.В. Мерзликина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014). Патологический процесс приобретает лавинообразный характер, скорость которого зависит от соотношения механизмов активации протеолиза и его ингибирования.

Факт активации протеиназ трипсинового типа при злокачественных новообразованиях давно доказан (см. Франциянц Е.М. и др. Изучение трипсиноподобных протеиназ и ингибиторов ликвора при лечении злокачественных глиом локальной химиотерапией. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (материалы конф. «Фундаментальные исследования», Израиль (Тель-авив) 16-23 октября 2012, №10, 2012, с. 107; см. Франциянц Е.М. и др. Исследование трипсиноподобных протеиназ и их ингибиторов в плазме крови больных раком носоглотки в динамике лучевого лечения. Паллиативная медицина и реабилитация. 2013; (1): 31-36; Маслов А.А. и др. Трипсиноподобные протеиназы, кининовая система и ингибиторы в плазме крови больных при раке желудка и лимфоме селезенки. Журнал "Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований" №10 (часть 1), 2014 год. Биологические науки. Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии, ОАЭ (ДУБАЙ) 16-23 октября 2014 г., с. 127 (дата обращения 2014-08-15)).

При доброкачественных новообразованиях не происходит резкого подъема протеолитической активности, т.к. эти опухоли инкапсулированы и чаще всего не вступают в метаболический конфликт с организмом носителя, по крайней мере, до возможного их озлокачествления.

В сообщении Франциянц Е.М. и соавт. (Франциянц Е.М., Балязин В.А., Сагертьянц Э.В., Мусиенко Н.В., Ткачев Г.Н., Мстибовская Е.А. Гидролитическая активность плазмы и иммунокомпетентных клеток крови больных с опухолями мозга. Нейрохирургия. 2001; (2): 39-42) целью работы являлось изучение состояния гидролитической системы в плазме и иммунокомпетентных клетках крови больных со злокачественными и доброкачественными новообразованиями мозга. Материалом исследования служили плазма крови, лимфоциты и нейтрофилы крови больных с анапластическими глиомами и менингиомами, в которых определялись активность катепсина Д, общая антитриптическая активность и активность кислотостабильных ингибиторов протеиназ, активность кислой и щелочной фосфатаз. Авторами установлено, что при злокачественных новообразованиях основные нарушения в функционировании отдельных звеньев гидролитической системы наблюдались в лимфоцитах крови, а при доброкачественном процессе - в нейтрофилах.

Однако авторы не ставили своей целью разработку способа диагностики злокачественных и доброкачественных новообразований головного мозга. Использованные методы не применялись для дифференциальной диагностики доброкачественных, первичных и вторичных злокачественных опухолей головного мозга.

В сообщении М.Б. Долгушина и соавт. (см. Долгушин М.Б., Оджарова А.А., Тулин П.Е., Невзоров Д.И., Нечипай Э.А., Кобякова Е.А., Бекяшев А.Х. ПЭТ с 18F-холином в комплексной диагностике опухолей головного мозга. Мат. конф. «Лучевая диагностика в онкологии. Новые диагностические лучевые технологии в онкологии» 06-08 ноября, 2014 г. Учебно-методические материалы. Издательство "Человек и его здоровье". ISBN 978-5-9905495-3-1) авторы посредством позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ), с использованием различных радиофармпрепаратов (РФП) предоставили интересную информацию об определении функционального состояния опухолей. По скорости транспорта аминокислот, участвующих в делении ядра клетки и формировании цепей ДНК, М.Б. Долгушин и соавт. смогли оценить пролиферативную активность тканей головного мозга. Низкий уровень поглощения аминокислот в нормальной ткани головного мозга при использовании данных РФП в ПЭТ позволил авторам четко отграничить активно пролиферирующую ткань злокачественной опухоли от нормальной ткани головного мозга. Методика двухэтапного ПЭТ-сканирования с 18F-Холином головного мозга у больных с внутримозговыми опухолями позволила авторам определять степень их злокачественности, которая зависела от уровня накопления РФП на первом и втором этапах определения. Метод действительно может иметь прогностическое значение при диагностике опухолевой активности новообразований головного мозга.

Однако М.Б. Долгушин и соавт. ставили своей целью только оценить диагностическую ценность ПЭТ с 18F-Холином у больных с глиальными опухолями головного мозга и им это удалось, т.к. предложенным методом можно определять границы имеющейся опухоли. В задачу авторов не входил поиск критерия дифференциальной диагностики между первичными и вторичными злокачественными новообразованиями, а также доброкачественными опухолями головного мозга, использованный метод не применялся для достижения означенной цели. К тому же необходимость использования различных радиофармпрепаратов повышает степень токсического воздействия на организм больного при обследовании.

Известен способ В.А. Балязина и соавт. (см. Патент RU №2154830 С1, опубл. 20.08.2000 «Способ диагностики доброкачественных и злокачественных глиальных опухолей»), который мы выбрали в качестве прототипа, в нем ставилась цель диагностики глиальных опухолей различной степени злокачественности. Суть его состоит в следующем. При исследовании сыворотки крови больного ставили реакцию пассивной гемагглютинации с доброкачественным, анапластическим и глиобластомным эритроцитарными диагностикумами с полиантигенными препаратами тканей соответствующих глиальных новообразований. При наличии положительных результатов с доброкачественным и анапластическим диагностикумом или только с доброкачественным диагностировали доброкачественные глиальные опухоли, при наличии положительных реакций со всеми диагностикумами диагностируют злокачественные опухоли - анапластические глиомы, а при наличии положительных реакций с анапластическим и глиобластомным диагностикумами - злокачественные опухоли - глиобластомы.

Авторам удавалось диагностировать доброкачественные глиальные опухоли, а в группе злокачественных опухолей дифференцировать анапластические глиомы и глиобластомы. Однако этот способ специфичен только в отношении глиальных опухолей. Способ не применялся для дифференциальной диагностики любой злокачественной опухоли головного мозга от метастазов в головной мозг и доброкачественной опухоли головного мозга любого происхождения. Кроме того, способ достаточно трудоемок, требует наличия специального оборудования, хорошо обученного персонала, продолжительность определения даже без предварительной подготовки не менее 6 часов.

Ни один из используемых ранее критериев не позволяет осуществлять дифференциальную диагностику доброкачественных, первичных и вторичных злокачественных опухолей головного мозга. В доступной литературе также не обнаружено нами сведений о возможности единовременной дифференциальной диагностики доброкачественных, первичных и вторичных злокачественных опухолей головного мозга.

Целью изобретения является разработка способа предоперационной дифференциальной диагностики доброкачественной, первичной или вторичной злокачественной опухоли головного мозга по анализу плазмы крови больного с диагнозом «новообразование головного мозга».

Поставленная цель достигается тем, что за 3 дня до операции в плазме крови больного определяют общую БАЭЭ-эстеразную активность трипсиноподобных протеиназ и при ее значении в пределах 305,9-360,1 мЕ/мл диагностируют доброкачественную опухоль головного мозга, при ее значении в пределах 1228,6-1433,4 мЕ/мл диагностируют первичную злокачественную опухоль головного мозга, а при ее значении в пределах 2052,9-2401,1 диагностируют вторичную злокачественную опухоль головного мозга.

Изобретение «Способ дифференциальной диагностики доброкачественных, первичных и вторичных злокачественных опухолей головного мозга» является новым, так как оно неизвестно из уровня медицины в области предоперационной дифференциальной диагностики доброкачественных, первичных и вторичных злокачественных опухолей головного мозга.

Новизна изобретения заключается в том, что при поступлении в стационар в цитратной плазме крови больного определяют общую БАЭЭ-эстеразную активность трипсиноподобных протеиназ (АТП) и при величине, соответствующей норме, диагностируют доброкачественную опухоль, при величине выше нормы от 3,8 до 5,3 раз диагностируют первичную злокачественную опухоль, а при величине выше нормы от 5,9 до 9,4 раз диагностируют вторичную злокачественную опухоль головного мозга.

В открытых источниках информации России, стран СНГ и зарубежья указаний на аналогичный способ прогнозирования развития тромботических осложнений в период до операции нами не обнаружено.

Способ осуществляется следующим образом.

За 3 дня до операции у больного производится взятие крови в стандартную пробирку с 3,8% цитратом натрия (голубая крышка) в соотношении 9:1 для получения цитратной плазмы крови. Цитратную кровь центрифугируют, получают цитратную плазму и используют ее для определения общей активности трипсиноподобных протеиназ в тот же день. Определение проводят унифицированным кинетическим методом.

Кинетический метод определения общей БАЭЭ-эстеразной активности трипсиноподобных протеиназ (АТП) (см. Пасхина Т.С. Определение компонентов кининовой системы: методические рекомендации. М., 1987) заключается в следующем. Отбирают 30 мкл цельной плазмы крови, доводят до 2,0 мл 0,05 М трис-HCl буфером рН 8,0, туда же вносят раствор низкомолекулярного синтетического субстрата N-α-бензоил-L-аргинина этилового эфира (БАЭЭ) в том же буфере и регистрируют реакцию его гидролиза протеиназами сыворотки (плазмы) крови на спектрофотометре в течение 30 минут при длине волны 253 нанометра против контроля на реактивы, не содержащего плазмы крови. Расчет результата производится по формуле, указанной в описании метода, в миллиэстеразных единицах на 1 мл исследуемой жидкости за 1 минуту реакции: мЕ/мл по системе СИ. Одна миллиэстеразная единица соответствует гидролизу 1 мкмоль субстрата БАЭЭ за 1 минуту. Статистическую обработку цифровых данных проводили при помощи пакета сертифицированных прикладных программ Statistica v. 10. Достоверность различий между количественными показателями вычисляли с помощью t-критерия Стьюдента. Определение не требует высокой квалификации персонала и длительного времени. Для проведения анализа требуется 35-40 минут и обычное лабораторное оборудование.

Нами были обследованы 164 больных с новообразованием головного мозга, поступивших на оперативное лечение в отделение опухолей центральной нервной системы ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России. Все больные прошли полное общепринятое обследование, после которого были подвергнуты операции по удалению новообразования головного мозга.

За 3 дня до операции у больных брали кровь из локтевой вены натощак, по общепринятым правилам, помещали в стандартную пластиковую пробирку, содержащую 3,8% цитрат натрия (голубая крышка), перемешивали, центрифугировали 10 мин при 3000 об/мин для получения бесклеточной плазмы, полученную плазму отбирали и использовали для определения. Для проведения анализа необходимо 30 мкл бесклеточной плазмы крови.

Результаты сравнивали с нормой здоровых доноров. Нормой считали величину общей активности трипсиноподобных протеиназ (АТП) в плазме крови здоровых доноров, полученную со станции переливания крови.

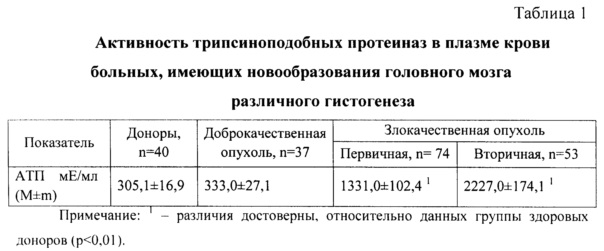

У доноров (см. таблица 1) общая активность трипсиноподобных протеиназ (АТП) плазмы крови колебалась в пределах от 246 мЕ/мл до 414 мЕ/мл (в среднем 305,1±16,9 мЕ/мл). Тендерных и возрастных различий у доноров не установлено.

У 37 больных из 164 активность трипсиноподобных протеиназ была в пределах от 258 мЕ/мл до 402 мЕ/мл (в среднем 333,0±27,1 мЕ/мл), что практически не отличалось от нормы здоровых доноров. После удаления опухоли головного мозга и гистологического исследования операционного материала полученные заключения во всех 37 случаях констатировали доброкачественное новообразование головного мозга.

У 74 больных из 164 активность трипсиноподобных протеиназ была в пределах от 1158 мЕ/мл до 1626 мЕ/мл (в среднем 1331,0±102,4), что превышало норму доноров от 3,8 до 5,3 раз. После удаления опухоли головного мозга и гистологического исследования операционного материала полученные заключения во всех 74 случаях констатировали первичные злокачественные опухоли головного мозга.

У 53 больных из 164 активность трипсиноподобных протеиназ была в пределах от 1794 мЕ/мл до 2868 мЕ/мл (в среднем 2227,0±174,1), что превышало норму доноров от 5,9 до 9,4 раз. После удаления опухоли головного мозга и гистологического исследования операционного материала полученные заключения во всех 53 случаях констатировали вторичные злокачественные опухоли головного мозга.

Ретроспективный анализ позволил сделать вывод: регистрируемая до операции величина активности трипсиноподобных протеиназ (АТП) плазмы крови у больных, имеющих новообразования головного мозга, во всех случаях совпала с результатами гистологического анализа, полученного после изучения операционного материала. Величина АТП, находящаяся в пределах нормативных значений, указывает на неагрессивную (доброкачественную) природу новообразования головного мозга (подтверждено гистологическими заключениями). Значение АТП от 1228,6 до 1443,4 мЕ/мл свидетельствует о том, что новообразование является первичным злокачественным, что подтверждено гистологическими анализами операционного материала. Значение АТП от 2052,9 до 2401,1 мЕ/мл позволяет предполагать вторичное злокачественное новообразование, что также подтверждалось гистологическим анализом операционного материала во всех случаях.

Специфичность способа дифференциальной диагностики доброкачественных, первичных и вторичных злокачественных опухолей головного мозга для доброкачественных опухолей 97,2%, для первичных злокачественных опухолей - 98,6% и для вторичных злокачественных опухолей - 98,1%.

В качестве примера приводим выписки из историй болезни.

Пример №1. Пациентка С., 04.01.1959 г.р. Пол женский. Отделение опухолей центральной нервной системы РНИОИ.

Жалобы на ноющие головные боли с преимущественной локализацией в левой теменно-затылочной области.

Анамнез заболевания: периодические головные боли появились в ноябре 2014 года. Наблюдалась и лечилась у невролога, терапевта. В апреле 2015 интенсивность головной боли стала нарастать, продолжала лечиться у терапевта и невролога. В связи с отсутствием эффекта от проводимого лечения (сосудистые, антигипертензивные препараты) пациентка выполнила МРТ головного мозга (26.05.2015) - выявлена MP-картина опухоли левой затылочной области.

Неврологический статус: Сознание ясное.

На момент осмотра: патологии в неврологическом статусе не выявлено.

Шкала Карновского - 90 баллов.

МРТ головного мозга (26.05.2015) - выявлена MP-картина опухоли левой затылочной области.

Анализ крови от 22.06.2015: взята цитратная кровь, получена цитратная плазма, проведено определение общей БАЭЭ-эстеразной активности трипсиноподобных протеиназ (АТП).

Результат: 348,0 мЕ/мл, т.е. практически соответствует норме здоровых доноров.

Предварительный диагноз: (D32.0) Опухоль (предположительно доброкачественная?) левой затылочной области. Кл. гр. 2.

Сопутствующий: Артериальная гипертензия 2 ст.2 ст., риск 3. ХСН 2, ФК 1.

Операция 25.06.2015: выполнена краниотомия в левой затылочной области, удаление опухоли с применением интраоперационной нейронавигации и с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта твердой мозговой оболочки тахокомбом.

Гистологическое исследование №50890-1/15 от 01.07.2015: фиброзная менингиома, фиброзный вариант с псаммомными тельцами.

Окончательный диагноз: Менингиома.

Состояние при выписке: удовлетворительное.

Неврологический статус при выписке: Сознание ясное. Черепно-мозговые нервы - без выявленной патологии, произвольные движения (объем и сила) в норме, чувствительная сфера - без выявленных расстройств. Менингиальной симптоматики и патологических стопных знаков нет.

Пример №2. Пациентка Б., 15.03.1951 г. рожд., пол женский. Отделение опухолей центральной нервной системы РНИОИ.

Жалобы: на общую слабость, головокружение, онемение, слабость в левой ноге.

Анамнез заболевания: около 3-х недель назад появились и стали нарастать вышеуказанные жалобы, при МРТ головного мозга от 13.02.2015 г. - МРТ признаки многоузловой кистозно-солидной опухоли правой теменной доли головного мозга (размер кистозной части - 21 на 16 на 18 мм, солидной части - 23 на 20 на 15 мм, без дислокации срединных структур. МР-картина паттерна кольцевидного контрастного усиления и прилежащего солидного, контрастируемого объемного процесса в теменной доле правого полушария с выраженным перифокальным отеком.

Больная обратилась в РНИОИ, при СРКТ ОГК, брюшной полости и малого таза от 17.02.2015 - патологии не выявлено.

Неврологический статус при поступлении: Сознание ясное. Выявляется левосторонняя пирамидная недостаточность до умеренного пареза в ноге, левосторонняя легкая гемигипестезия.

Шкала Карновского - 70 баллов.

Структура многоузлового поражения не исключает метастатического поражения головного мозга, менее вероятна первичная малигнизированная глиальная опухоль (глиобластома, GRADE 4). Фоновый процесс - энцефалопатия с признаками дисциркуляторного генеза и мелкими участками демиелинизации.

Анализ крови от 24.02.2015: взята цитратная кровь, получена цитратная плазма, проведено определение общей БАЭЭ-эстеразной активности трипсиноподобных протеиназ (АТП).

Результат: 1368,0 мЕ/мл, т.е. у больной повышение общей БАЭЭ-эстеразной активности трипсиноподобных протеиназ (АТП) крови в 4,5 раза, относительно нормы доноров.

Предварительный диагноз: (С71.3) Глиобластома? центральных извилин справа. Кл. гр. 2.

Операция 27.02.2015: выполнена краниотомия в правой теменной области с заходом за среднюю линию, удаление кистозно-солидной опухоли в проекции центральных извилин в пределах видимых здоровых тканей с использованием стереотаксической и флюоресцентной интраоперационной нейронавигации.

Гистологические исследование №13956-85/15 от 03.03.2015: глиобластома с некрозом, обилие глиальных многоядерных клеток.

Окончательный диагноз: Глиобластома.

Состояние при выписке: удовлетворительное.

Неврологический статус при выписке: сохраняется левосторонняя пирамидная недостаточность до пареза в руке (3 балла), плегия в левой ноге.

Шкала Карновского - 60 баллов.

Пример №3. Пациент П., 29.01.1958 г. рожд., пол женский. Отделение опухолей центральной нервной системы РНИОИ.

Жалобы: головная боль, слабость в правых конечностях (больше в руке).

Жалобы появились около 1 месяца назад. При обследовании (МРТ головного мозга от 06.11.2014) выявлен метастаз правой лобной доли головного мозга.

Неврологический статус: легкая общемозговая симптоматика, умеренный правосторонний гемипарез, более выраженный в ноге.

Индекс по Шкале Карновского - 70 баллов.

МРТ головного мозга от 01.12.2014: солидно-кистозное новообразование (злокачественное) левой прецентральной извилины 20×19×30 мм с выраженным перифокальным отеком, смещение срединных структур вправо на 7 мм.

Анализ крови от 01.12.2014: взята цитратная кровь, получена цитратная плазма, проведено определение общей БАЭЭ-эстеразной активности трипсиноподобных протеиназ (АТП).

Результат: 2364,0 мЕ/мл, т.е. у больного повышена общая БАЭЭ-эстеразная активность трипсиноподобных протеиназ (АТП) крови в 7,8 раз против нормы.

Предварительный диагноз: (С79.3) Новообразование левой теменной доли головного мозга, ст. 4, кл. гр. 2. (Метастаз? Без выявленного первичного очага).

Операция 04.12.2014: Костно-пластическая краниотомия в левой теменной области с удалением опухоли левой теменной доли головного мозга.

Гистологические исследование №92603-10/14: метастаз мелкоацинарной аденокарциномы.

Состояние при выписке: удовлетворительное.

Неврологический статус при выписке с положительной неврологической симптоматикой: уровень сознания - ясное, легкий общемозговой синдром, парез в правой руке (46.). Зрачки равновеликие, фотореакции живые. Координация движений: поза Ромберга - неустойчив, ПНП без промахивания. Менингеальный синдром отрицательный.

Индекс по Шкале Карновского - 80 баллов.

Данным способом был поставлен дифференциальный диагноз пациентам.

Изобретение является промышленно применимым, так как может быть воспроизведено и многократно повторено в любой клинической лаборатории лечебных учреждений системы здравоохранения.

Технико-экономическая эффективность «Способа дифференциальной диагностики доброкачественных, первичных и вторичных злокачественных опухолей головного мозга» заключается в возможности дифференциальной диагностики новообразования головного мозга до операции, что позволит обеспечить наиболее эффективную медикаментозную и техническую подготовку к оперативному лечению больного, имеющего новообразование головного мозга, и сократить сроки пребывания больного в стационаре.

Способ дифференциальной диагностики доброкачественных, первичных и вторичных злокачественных опухолей головного мозга, включающий биохимическое исследование, отличающийся тем, что за 3 дня до операции в плазме крови больного определяют общую БАЭЭ-эстеразную активность трипсиноподобных протеиназ и при ее значении в пределах 305,9-360,1 мЕ/мл диагностируют доброкачественную опухоль головного мозга, при ее значении в пределах 1228,6-1433,4 мЕ/мл диагностируют первичную злокачественную опухоль головного мозга, а при ее значении в пределах 2052,9-2401,1 диагностируют вторичную злокачественную опухоль головного мозга.