Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ АТРОФИИ РЕТИНАЛЬНОГО ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно, к офтальмологии, и может быть использовано в экспериментальной офтальмологии для моделирования атрофии ретинального пигментного эпителия с целью анализа эффективности различных способов лечения и профилактики данной патологии.

В эру массового применения анти-VEGF - терапии в мировой практике офтальмологами было отмечено развитие атрофических изменений на фоне многократного введения ингибиторов ангиогенеза и их влияние на функциональный результат лечения.

Эффективность анти-VEGF-препаратов в купировании экссудативной реакции не вызывает сомнения. Однако существует необходимость определения продолжительности лечения, используя ингибиторы ангиогенеза в адекватном количестве. В одном из самых масштабных исследований САТТ и IVAN была проанализирована и выявлена прямая зависимость развития макулярной атрофии от многократного введения ингибиторов ангиогенеза. [Ranibizumab and Bevacizumab for Treatment of Neovascular Age-related Macular Degeneration Comparison of Age-related Macular Degeneration Treatments Trials (CATT) Research Group Daniel F. Martin et al. Ophthalmology July 2012 Vol. 119, Issue 7, P. 1388-1398.] Однако этот вопрос все еще остается дискуссионным т.к. были проведены исследования, которые не выявили существенной связи между количеством инъекций ингибитора ангиогенеза и развитием на фоне их применения вторичной атрофии.

В соответствии с этим представляется актуальным изучение и анализ механизмов развития вторичной атрофии ретинального пигментного эпителия, а также поиск оптимального, безопасного метода ее лечения.

В современной офтальмологии идет активный поиск наиболее оптимальной по воспроизводимости экспериментальной модели атрофии РПЭ. На сегодняшний день разработано несколько моделей атрофии РПЭ, раскрывающих разные механизмы и патогенетические особенности ее возникновения.

Известен способ моделирования атрофии РПЭ, воссозданной путем активации врожденных механизмов апоптоза у мышей, крыс и кроликов. Системное внутривенное введение Полиинозин-полицитидиловой кислоты (Поли - И) активирует Toll-подобный 3 (TLR3) рецептор, что запускает процессы апоптоза и сопровождается образованием друз, географической атрофии и отслойки сетчатки. Выраженность дегенеративных изменений находилась в прямой корреляционной зависимости от количества введенной кислоты, далее результаты оценивались при помощи оптической когерентной томографии, электроретинографии и последующего гистологического исследования. [Ni М. et al. Animal Models of Dry Type Retinal Degeneration //Investigative Ophthalmology & Visual Science. - 2009. - T. 50. - №. 13. - C. 776-776.]

Известен способ моделирования географической атрофии сетчатки, при котором проводили коагуляцию сетчатки мышей диодным лазером с длиной волны 810 нм. Признаки географической атрофии (атрофия клеток РПЭ, увеличение лизосом РПЭ, потеря фоторецепторов, потеря внешнего ядерного слоя и истончение хориоидеи) у мышей определялись к 12 неделе. В данном исследовании результаты оценивали при помощи электроретинографии и последующего гистологического исследования. [Goverdhan S. et al. A Mouse Model of Geographic Atrophy Resembling Human Geographic Age-Related Macular Degeneration //Investigative Ophthalmology & Visual Science. - 2015. - T. 56. - №. 7. - C. 2365-2365].

Известен способ моделирования атрофии ретинального пигментного эпителия путем ретробульбарного введения NaIO3 в низких дозах. В эксперименте на мышах сначала in vitro, затем in vivo были получены доклинические модели географической атрофии сетчатки [Hanus J. et al. Retinal pigment epithelial cell necroptosis in response to sodium iodate //Cell death discovery. - 2016. - T. 2. - C. 16054.] Введение NaIO3 индуцирует окислительный стресс, что провоцирует процессы апоптоза и некроптоза: отмечаются изменения в виде первичного поражения клеток пигментного эпителия, и вторичного поражения фоторецепторного слоя в виде тяжелой географической атрофии, а затем с последующей атрофией хориокапиллярного слоя.

Ближайшим аналогом предполагаемого изобретения является способ моделирования атрофии ретинального пигментного эпителия путем введения Митомицина С и 0,25% этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) через трассклеральный доступ в субретинальное пространство у свиней. Изменения в виде атрофии пигментного эпителия в сопровождении с вторичной хориоидальной атрофией были зафиксированы спустя 1 неделю после введения препаратов. [DEL PRIORE L. V. et al. Retinal pigment epithelial debridement as a model for the pathogenesis and treatment of macular degeneration //American journal of ophthalmology. - 1996. - T. 122. - №. 5. - C. 629-643].

Вышеуказанные способы моделирования получали в результате химического, биологического или физического воздействия. Эти индуцированные модели ориентированы на гистологическую приближенность к существующим дегенеративным заболеваниям сетчатки, некоторые из которых недостаточно подкреплены функциональными и клиническими данными, необходимыми для адекватной оценки моделирования атрофии РПЭ. Необходима модель, подкрепленная полноценными клинико-функциональными и морфологическими данными и отражающая течение процесса, наиболее близкое к ее возникновению на фоне многократного применения ингибиторов ангиогенеза при лечении дегенеративных заболеваний сетчатки, что мотивирует на поиск новых способов ее воспроизведения.

Задачей изобретения является разработка простой, легкой в воспроизведении клинико-функциональной и морфологической модели атрофии сетчатки.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является получение простой, адекватной клинико-функциональной и морфологической модели атрофии сетчатки, отражающей течение процесса, наиболее близкое к ее возникновению на фоне анти -VEGF-терапии.

Технический результат достигается за счет введения в субретинальное пространство с формированием субретинального пузыря бевацизумаба в объеме 10 мкл, содержащем 0.025 мг препарата, который вводят на расстоянии 0.5 pd ниже диска зрительного нерва.

В качестве препарата для моделирования атрофии РПЭ нами был выбран Бевацизумаб (Авастин), как наиболее дешевый и доступный из существующих в медицине ингибиторов ангиогенеза.

Объем и количество вводимого бевацизумаба были определены при исследованиях на кроликах породы альбино. В ходе эксперимента было показано, что субретинальное введение бевацизумаба в объеме 10 мкл, содержащем 0.025 мг препарата с формированием субретинального пузыря, приводит к необратимым изменениям в виде дегенерации фоторецепторного слоя сетчатки и атрофии ретинального пигментного эпителия сетчатки.

Раствор вводят на расстоянии 0,5 pd ниже диска зрительного нерва для наилучшей воспроизводимости и повторяемости модели, визуализации с помощью оптической когерентной томографии, использования постоянного ориентира (диска зрительного нерва) и точной стандартизированной топографии зоны атрофии.

Способ осуществляют следующим образом

В субретинальное пространство на расстоянии 0,5 pd ниже диска зрительного нерва вводят бевацизумаб в объеме 10 мкл, содержащем 0.025 мг препарата, с формированием субретинального пузыря.

Для моделирования животных обезболивали внутримышечным введением Золетила и Ксилазина. Мидриаз достигали закапыванием Аппамида. Операцию проводили на правом глазу, оставляя парный глаз для контроля. Перед операцией в конъюнктивальную полость закапывали Вигамокс и Алкаин. Выделяли глазные мышцы и брали на швы-держалки. В проекции плоской части цилиарного тела выполняли склеротомии с установкой портов 23 Ga соответственно 2, 10 и 5 часам. На 5 часах устанавливали ирригационную канюлю. Проводили частичную витрэктомию. Бевацизумаб вводили при помощи шприца объемом 1 мл, соединенным с удлинительной трубкой (управляемой ассистентом) и канюлей 41G DORK (управляемой хирургом), предварительно срезанной под углом 45°. Канюлю вводили через верхне-височный порт в субретинальное пространство на расстоянии 0,5 pd ниже диска зрительного нерва. После правильного позиционирования кончика, который визуализировался побледнением сетчатки, препарат в объеме 10 мкл, содержащем 0.025 мг препарата бевацизумаба, вводили субретинально до образования пузыря, который хорошо визуализируется хирургом с помощью операционного микроскопа. После хирургического вмешательства всем кроликам субконъюнктивально вводили раствор Гентамицина и Дексаметазона в дозе 3 мг/кг и 0,2 мг/кг, соответственно. В последующие 7 дней в конъюнктивальную полость закапывали раствор Дексаметазона 0,1% 3р/д.

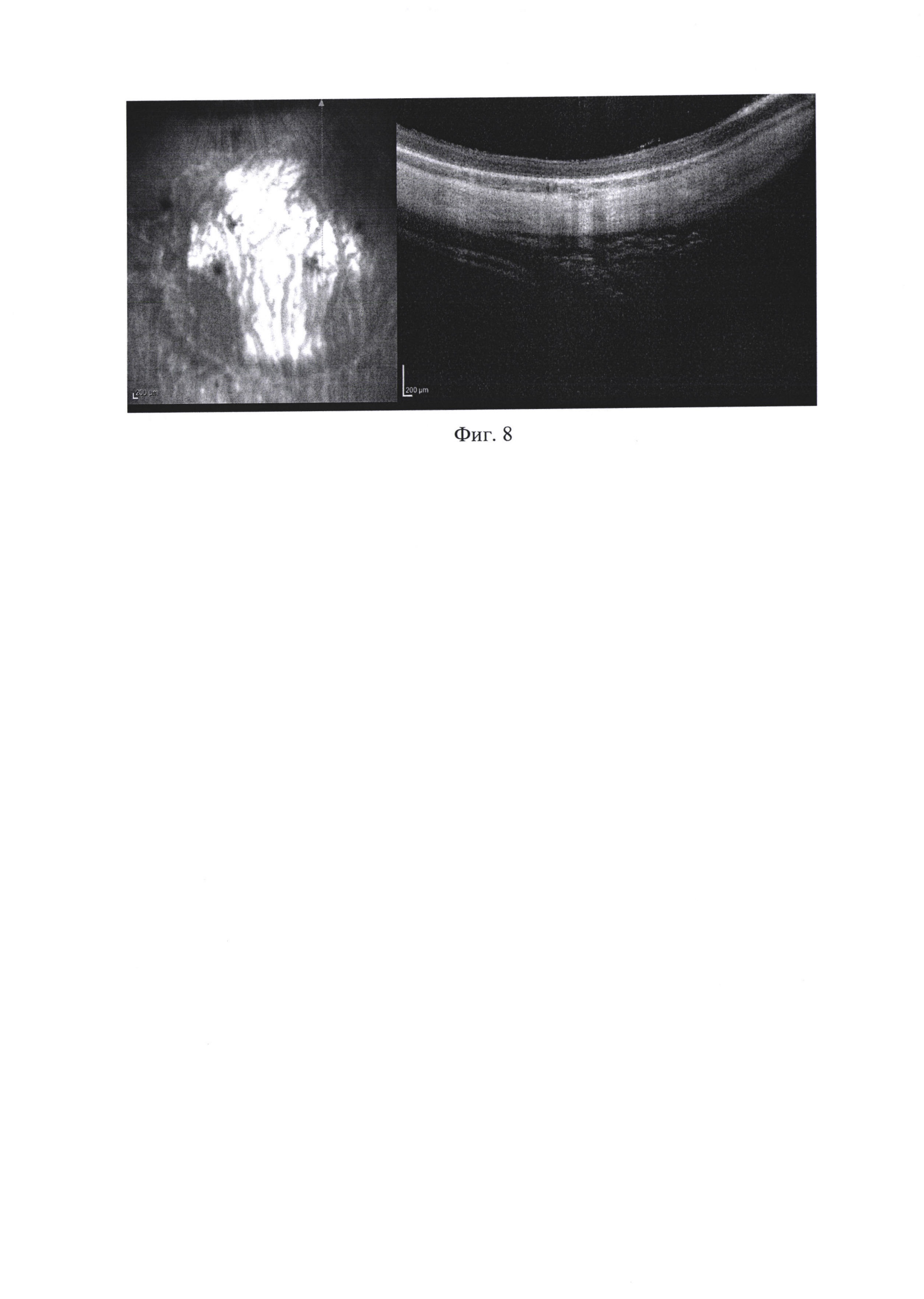

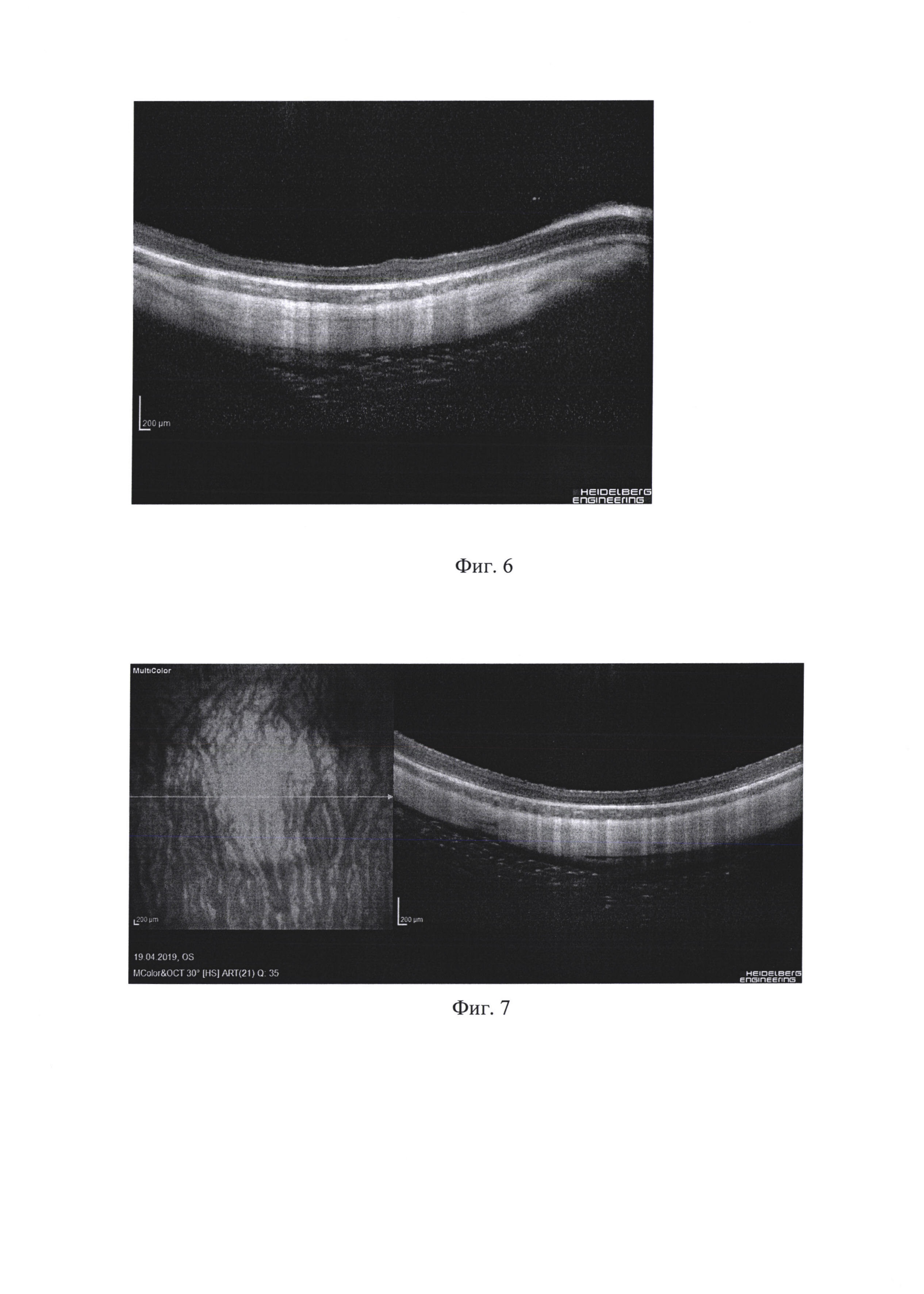

Экспериментальные исследования были проведены на 10 кроликах (10 глаз) породы альбино, массой 2,0-2,5 кг. Продолжительность эксперимента составила один месяц. Через месяц животных выводили из эксперимента методом воздушной эмболии после введения кролика в наркоз (согласно приказу МинВуза СССР №724 от 13.11.184). Глазные яблоки энуклеировали целиком, после чего фиксировали в нейтральном 10% растворе формалина в течение 1 суток. После фиксации глазные яблоки разрезали на 3 колодки таким образом, чтобы зона индуцированной атрофии оказывалась в центральной колодке. После стандартной гистологической проводки центральные колодки заливали в парафин. С парафиновых блоков готовили серийные срезы, которые окрашивали гематоксилином и эозином по стандартной методике. Обзорное микроскопическое исследование проводили на микроскопе, оборудованном цифровой фотокамерой при увеличении ×200-400. (Фиг. 1. Модель атрофии РПЭ. Атрофические изменения хориоидеи, тотальное исчезновение клеток пигментного эпителия, атрофические спонгиоз фоторецепторного слоя, разрежение клеточных элементов наружного и внутреннего ядерного слоев, отсутствие клеток ганглиозного слоя. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×200; Фиг. 2. Контрольная группа. Сетчатка нормального строения. Под сетчаткой определяется сохранный равномерный слой пигментного эпителия (указано стрелками). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×400).

Типичными морфологическими признаками, наблюдаемыми при экспериментальном моделировании атрофии, сетчатки являются выраженные атрофические изменения сетчатки, отсутствие клеток пигментного эпителия на мембране Бруха, дистрофические изменения во всех слоях сетчатки с нарушением ее гистоархитектоники (дегенеративные изменения в слое фоторецепторов, очаги клеточного разрежения в наружном и внутреннем ядерных слоях, исчезновение ганглиозных клеток).

В сроки наблюдения на 2 день, через 2 недели, 1 месяц, 3 и 6 месяцев после оперативного вмешательства проведена оптическая когерентная томография на обоих глазах.

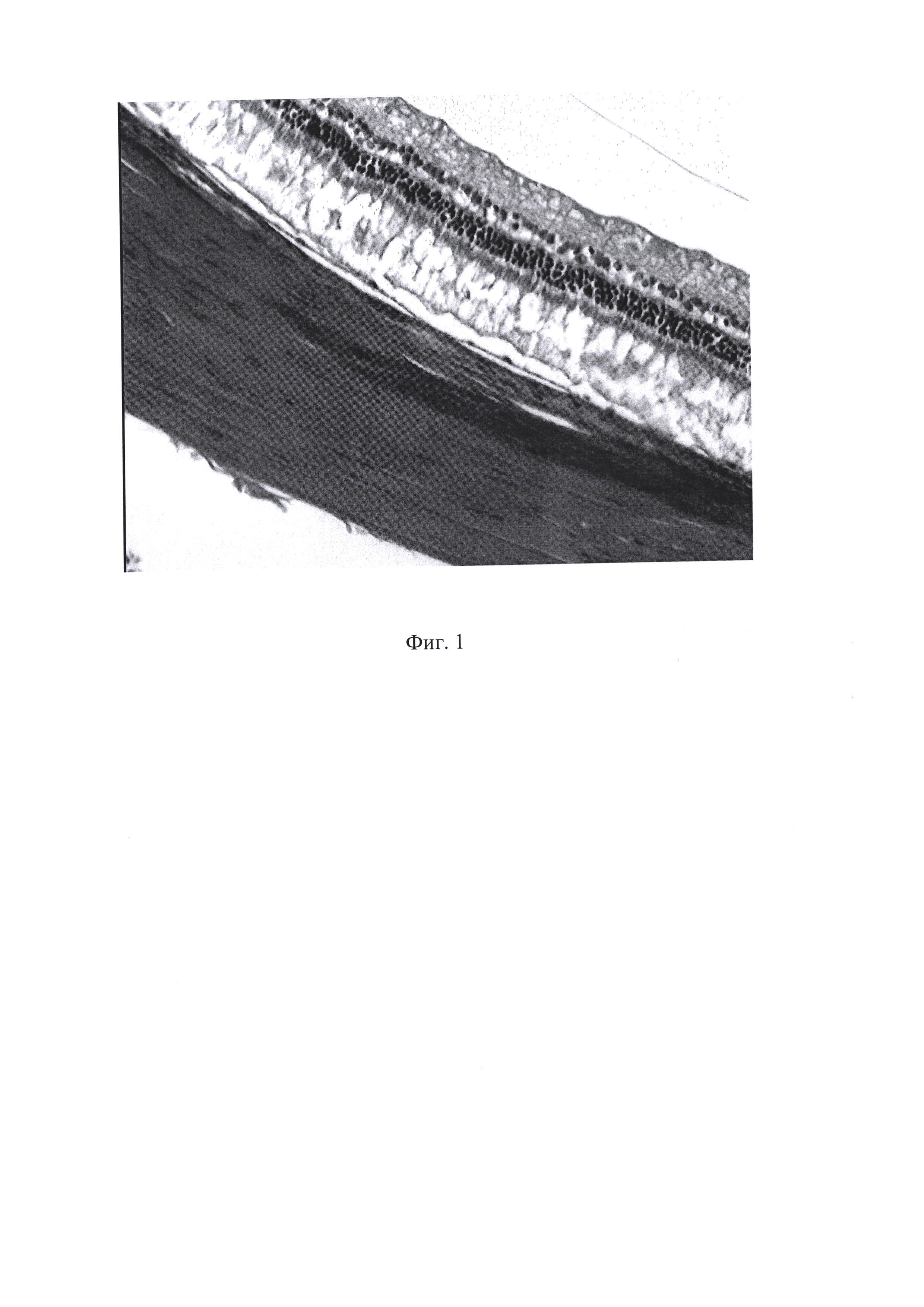

Через 2 дня после оперативного вмешательства на ОКТ-снимке визуализировалась отслойка нейросенсорной сетчатки с разрывом соответственно месту вкола, дезорганизация слоев сетчатки. На аутофлюоресенции определялась неравномерная гиперфлюоресценция - Фиг. 3.

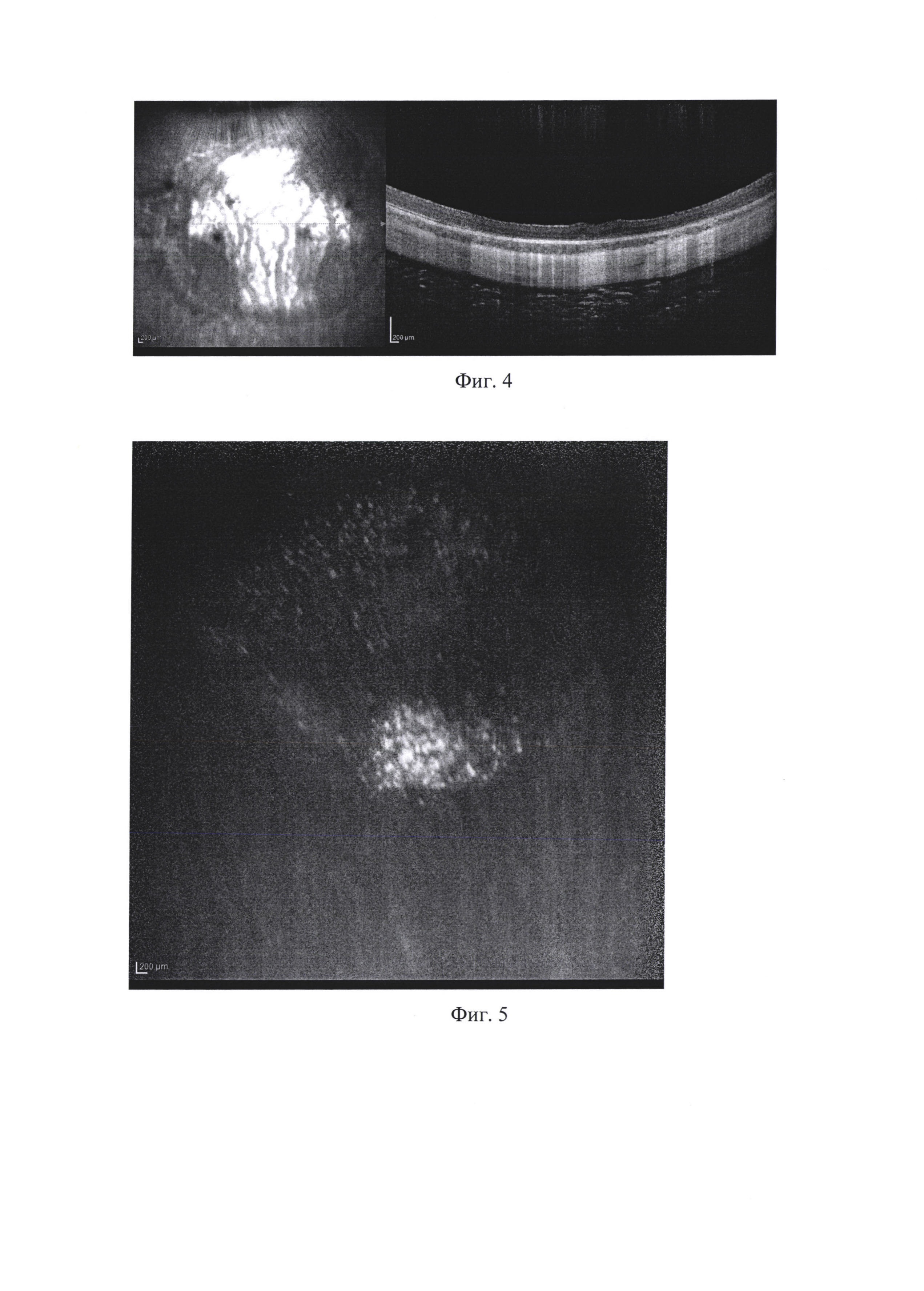

Через 2 недели отмечалось неравномерное прилегание нейроэпителия, самопроизвольное закрытие разрыва, повышение гиперрефлективности в исследуемой зоне. На аутофлюоресценции определялась зона гипофлюоресценции, соответствующая зоне атрофии, окруженной ободком крапчатой гиперфлюоресценции - Фиг. 4, 5.

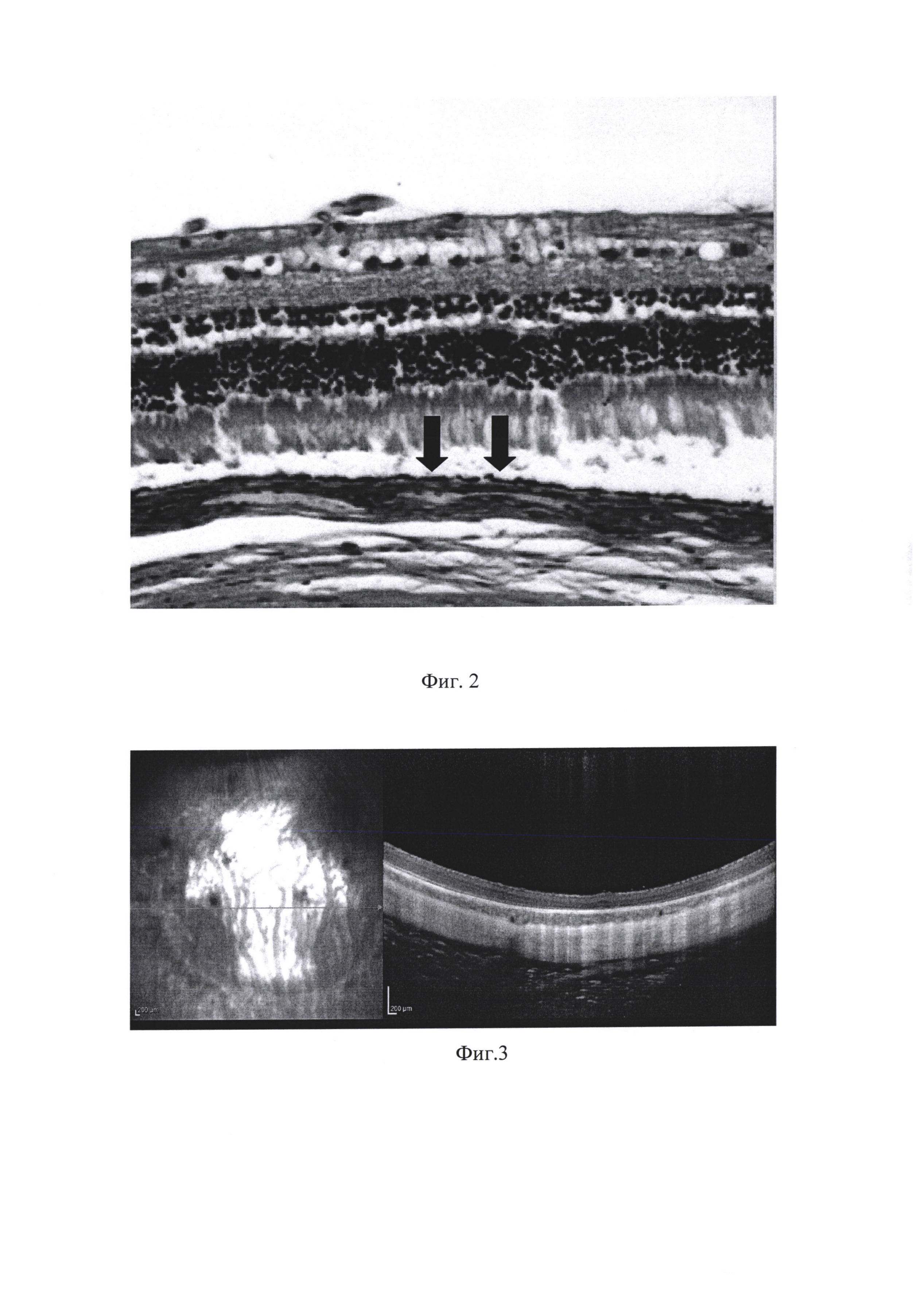

Через один месяц после оперативного вмешательства визуализировалась зона атрофии ретинального пигментного эпителия, приводящая к повышенному проникновению лазерного луча в подлежащие ткани. В зоне атрофии определялось истончение пигментного эпителия и хориоидеи, утрата хориокапилляров. На аутофлюоресценции глазного дна определялась зона гипофлюоресценции, соответствующая зоне атрофии - Фиг. 6. Эти изменения сохранялись к 3 - Фиг. 7 и 6 месяцу наблюдения - Фиг. 8.

До и после оперативного вмешательства проведена оценка состояния кровотока в сосудах глаза при помощи метода цветового дуплексного сканирования в режимах цветового доплеровского картирования (ЦДК) и импульсной допплерографии. Более выраженные изменения отмечаются в ЦАС (средний показатель максимальной систолической скорости Vsyst в ЦАС - 8,2±0,4 см/с) по сравнению с парным интактным глазом (12,2±0,6 см/с; р<0,001). Регистрируется нарушение гемодинамики и дефицит кровотока в системе ретинальных и хориоидальных сосудов в глазах с атрофией ретинального пигментного эпителия (РПЭ).

Функциональную активность сетчатки оценивали

электроретинографическими методами по стандартам ISCEV с помощью диагностической системы Roland Consult RETIport/scan21 (Германия). Регистрировали скотопическую, максимальную и колбочковую ЭРГ на одиночные вспышки и ритмическую ЭРГ (РЭРГ) на световые мелькания частотой 30 Гц, а также паттерн ЭРГ (ПЭРГ) устойчивого состояния на черно-белые альтернирующие шахматные ячейки с угловым размером 0,8 градусов у здоровых кроликов (до создания атрофии) и через 3 месяца после моделирования. Анализировали амплитудные и временные показатели биопотенциалов и колбочковый глиальный индекс Кг, рассчитанный по отношению амплитуды b-волны колбочковой ЭРГ на одиночные стимулы к амплитуде ритмического ответа на световые мелькания 30 Гц.

Функциональную активность РПЭ оценивали по активности фоторецепторов сетчатки, так как их нормальное функционирование зависит от состояния РПЭ и адекватности хориоидального кровообращения. Изменение биоэлектрической активности фоторецепторов по данным ЭРГ является косвенным маркером патологии клеток РПЭ и позволяет опосредованно судить о характере их нарушения.

На глазах с атрофией регистрировали ЭРГ с субнормальными амплитудами а- и b-волн, которые были на 20-40% ниже исходных значений у каждого животного, что свидетельствовало об угнетении функциональной активности фоторецепторов, ON-биполярных клеток и клеток Мюллера, а также ганглиозных клеток сетчатки (по динамике ПЭРГ). Наиболее выраженным и характерным для данной модели атрофии было снижение амплитуды а-волны максимальной и колбочковой ЭРГ, по сравнению с более умеренным угнетением амплитуды b-волны, РЭРГ и ПЭРГ, что указывает на значительные изменения, прежде всего, на уровне фоторецепторов и РПЭ сетчатки. Эти изменения указывали также на нарушение интерфейса фоторецепторы/РПЭ. Повышение индекса b/а максимальной ЭРГ отражает нарушение передачи зрительных сигналов от фоторецепторов к биполярным клеткам пострецепторной сетчатки (интерфейс наружная / внутренняя сетчатка). Колбочковый глиальный индекс на глазах с атрофией был снижен в среднем до 0,6-0,7 отн. ед. при значениях нормы 1-1,2. Такая динамика глиального индекса через 4 месяца после создания экспериментальной модели свидетельствует о существенном нарушении глио-нейрональных взаимоотношений и угнетении функции глиальных клеток Мюллера в сетчатке при введении в субретинальное пространство раствора бевацизумаба, подавляющего активность VEGF факторов, в объеме 0.01 мл.

Таким образом, моделирование атрофии РПЭ с помощью однократного субретинального введения бевацизумаба в объеме 10 мкл, содержащем 0.025 мг, позволяет получить выраженные изменения функциональной активности сетчатки, прежде всего, в слое фоторецепторов, наряду с дефицитом ретинального и хориоидального кровообращения, что характерно для усугубления дегенеративного процесса под влиянием антиангиогенной терапии. Относительная простота воспроизведения модели атрофии позволяет широко использовать ее в экспериментальных исследованиях.

Способ моделирования атрофии ретинального пигментного эпителия, включающий введение препарата в субретинальное пространство, отличающийся тем, что в качестве препарата используют бевацизумаб в объеме 10 мкл, содержащем 0,025 мг препарата, который вводят кроликам породы альбино на расстоянии 0,5 pd ниже диска зрительного нерва с сформированием субретинального пузыря.