Результат интеллектуальной деятельности: Способ снижения энергии лазерного воздействия на сетчатку пациента с активной ретинопатией недоношенных

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, и может быть использовано в офтальмологии для снижения энергии лазерного воздействия на сетчатку пациента в ходе транспупиллярной паттерновой лазерной коагуляции сетчатки при лечении активного периода «пороговой» ретинопатии недоношенных, задней агрессивной ретинопатии недоношенных на стадии ранних клинических проявлений и стадии манифестации заболевания.

Проблема ретинопатии недоношенных (РН) не теряет своей актуальности, несмотря на высокий уровень оказания современной неонатальной помощи. Увеличение количества недоношенных и особенно глубоко недоношенных младенцев с низкой и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) влечет рост заболеваемости РН [Катаргина, Л.А. Ретинопатия недоношенных / В.В. Нероев, Л.А. Катаргина // Офтальмология: национальное руководство. - М., 2013. - С.580-591; Сидоренко, Е.И. Факторы риска и частота ретинопатии у глубоко недоношенных детей в условиях использования современных перинатальных технологий / Е.И. Сидоренко, Д.Н. Дегтярев, И.Б. Асташева, И.Г. Кан, Л.В. Шарипова, О.В. Ионов // Российская детская офтальмология. - 2012. - №3. - С. 5-9].

При этом увеличивается доля «пороговой» РН с локализацией патологического процесса в первой зоне сетчатки, а также задней агрессивной РН, при которых площадь аваскулярной зоны сетчатки занимает 65-80% от ее общей площади [Нероев, В.В. Особенности течения и результаты лечения активной ретинопатии недоношенных у детей с экстремально низкой массой тела при рождении /В.В. Нероев, Л.В. Коголева, Л.А. Катаргина // Российский офтальмологический журнал. - 2011. - №4. - С. 50-53.].

Общепризнанным методом лечения активного периода «пороговой» РН и задней агрессивной РН является транспупиллярная лазерная коагуляция сетчатки (ЛКС). Применение данной технологии позволило увеличить точность постановки лазерных аппликатов, определило возможность дозирования мощности лазерного воздействия и позволило проводить ЛКС за один сеанс, независимо от локализации патологического процесса [Терещенко, А.В. Диагностика, мониторинг, лечение и оценка эффективности транспупиллярной аргоновой лазеркоагуляции сетчатки при 3 пороговой стадии и задней агрессивной ретинопатии недоношенных / А.В. Терещенко, Ю.А. Белый, М.С. Терещенкова, И.Г. Трифаненкова // Вестн. Оренбургского гос. ун-та. - 2006. - №11. - С. 283-287].

Технология паттерновой сканирующей ЛКС была внедрена в клиническую практику лечения активной РН в 2009 году и за десять лет активного применения доказала свою высокую эффективность и безопасность. Своевременное проведение ЛКС пороговых стадий обеспечивает регресс заболевания в 96% случаев, на стадии ранних клинических проявлений задней агрессивной РН - в 80%, на стадии манифестации задней агрессивной РН - в 62% случаев [Терещенко, А.В. Современная система диагностики, лечения и организации высокотехнологичной офтальмологической помощи детям с активными стадиями ретинопатии недоношенных: Автореф. дис. … докт. мед. наук. / А.В. Терещенко. - М., 2014. - 54 с.].

С появлением на отечественном рынке новых паттерновых офтальмокоагуляторов значительно расширились границы лазерного лечения различной патологии, в том числе и РН. Одной из передовых возможностей новых приборов является модуль управления, с помощью которого можно менять тип, конфигурацию и положение лазерных паттернов.

Однако, сложность проведения лазерного лечения в непосредственной близости у вала пролиферации, индивидуальная для каждого пациента, неповторяющаяся форма вала пролиферации, отсутствие оптимальной постановки квадратичных паттернов при повороте глаза ребенка и/или изменении положения линзы являются основными причинами эффекта «неравномерной» коагуляции и увеличения длительности проведения транспупиллярной паттерновой ЛКС.

Важным критерием лазерного лечения является оптимальный подбор диаметра лазерного пятна при проведении транспупиллярной ЛКС, особенно, если учитывать, что роговичная контактная линза «Quad Pediatric Fundus Lens» («Volk», США), используемая у недоношенных младенцев, увеличивает диаметр лазерного пятна в 1,95 раза. Для достижения лазерных аппликатов «среднего» размера необходимо использовать пятно диаметром в 300 мкм, что позволит избежать формирования грубых посткоагуляционных рубцов [Балашевич Л.И., Измайлов А.С.Диабетическая офтальмопатия. Санкт-Петербург: Человек, 2012, 396 с].

При этом при проведении стандартной паттерновой ЛКС всегда используются матричные (квадратные) паттерны (5*5, 4*4, 3*3, 2*2), а выбор размера применяемого паттерна зависит от локализации патологического процесса и площади аваскулярной зоны сетчатки. Как правило, в случаях наличия границы аваскулярной сетчатки в первой и задней части второй зоны глазного дна наиболее часто используются матричные паттерны с большим количеством лазерных аппликатов - 5*5 и 4*4, а при проведении ЛКС на периферии сетчатки лазерное лечение проводится паттернами 3*3 и 2*2, либо с применением одиночных лазерных аппликатов (режим одиночного импульса).

Ниже представлена сравнительная характеристика наиболее часто используемых паттернов.

При работе с паттернами с большим количеством лазерных коагулятов (более 12) несомненным преимуществом является: равномерное распределение коагулятов на идеальной поверхности (при отсутствии сферических и стыковочных искажений), высокая скорость нанесения лазерных аппликатов. При этом существует ряд недостатков, к которым относятся: высокие сферические искажения при работе на сферичной поверхности глаза, сложность позиционирования квадратичных паттернов вблизи от демаркационного вала и вала экстраретинальной пролиферации (ЭРП) вследствие разнообразной формы вала (волнообразной, зигзагообразной, V-образной, округлой, овальной, островоподобной, кратерообразной и т.д.), высокие риски расфокусировки отдельных коагулятов, что требует увеличения использования режима одиночного импульса и, как следствие, увеличивает длительность сеанса лазерного лечения у недоношенного младенца.

Нелинейные паттерны (окружность, круг, сектор, дуга) идеально подходят при необходимости равномерного заполнения области, подходящей под форму паттерна, однако, на большой площади крайне затруднительно обеспечить равномерность коагуляции при стыковке таких паттернов.

Линейный паттерн (в виде линии) хорошо совместим с квадратичной и/или треугольной решеткой. Но важным недостатком при работе с линейным паттерном большой протяженности линии (более 6 коагулятов) являются высокие сферические искажения (неравномерность коагуляции в паттерне). Маленький же размер линейного паттерна (менее 6 коагулятов) не дает преимущества по времени в сравнении с одиночными импульсами (вследствие необходимости ориентации паттерна по поверхности сетчатки).

Регулярные паттерны (прямоугольники, квадраты) оптимальны для лазерного лечения РН. Они обеспечивают оптимальную и интуитивно понятную стыковку паттернов на плоскости и не требуют смены ориентации при фиксированном положении линзы и глаза пациента. Однако даже при минимальном повороте линзы и/или глаза пациента стыковка элементов квадратичного паттерна становится затруднительной. Следует отметить, что достоинства регулярных паттернов проявляются только при размещении на плоской поверхности. Изменение положения или ориентации паттерна на сферической поверхности нивелирует его достоинства.

При этом использование паттернов с большим количеством аппликатов (более 12) ограничено в связи с затруднением их постановки на сферичную поверхность сетчатки, значительными искажениями положения паттерна при работе на периферии сетчатки, расфокусировкой отдельных коагулятов в пределах матричной решетки и появлением участков с неравномерной коагуляцией (гипо- и/или гиперкоагуляция) в крайних точках практически во всех больших паттернах (более 12 аппликатов), что приводит к наиболее частому использованию при проведении транспупиллярной патерновой ЛКС у детей с активными стадиями РН матричных решеток 3*3.

Следует отметить, что важным недостатком всех квадратичных паттернов, в том числе и паттерна 3*3, является невозможность точного сопоставления (стыковки) соседних паттернов на поверхности сетчатки при проведении ЛКС от центра сетчатки к периферии, а также сложность оптимальной стыковки паттернов при изменении положения глаза младенца в случаях отведения глаза в зону, необходимую для выполнения ЛКС.

Основополагающим при проведении транспупиллярной ЛКС является максимально возможный эффект от проведенного лазерного лечения (регресс заболевания после ЛКС), который достигается путем нанесения минимального, но при этом достаточного количества лазерных аппликатов.

Поиск «оптимальной» формы и размера паттерна, обоснованного математическими расчетами, с помощью которого можно оптимально позиционировать аппликаты в аваскулярной зоне сетчатки независимо от площади патологического процесса и формы вала пролиферации привел к клиническому и математическому обоснованию гексагональной формы паттерна.

В заявляемом способе под гексагональной формой паттерна (гексагональным паттерном) понимается паттерн, состоящий из семи лазерных коагулятов (= аппликатов), шесть из которых расположены в вершинах правильного шестиугольника, а седьмой - в его центре. Рисунок лазеркоагуляции гексагональными паттернами на сетчатке пациента напоминает пчелиные соты.

Конфигурация и оптимальное сопоставление друг с другом гексагональных паттернов ЛКС позволяет повторить любую форму патологической аваскулярной зоны сетчатки, ограниченной валом пролиферации, (волнообразную, зигзагообразную, V - образную, округлую, овальную, островоподобную, кратерообразную и любую другую) независимо от локализации (от первой зоны до зубчатой линии), при этом при изменении положения глаза и/или угла линзы для оптимального сопоставления рядом друг с другом соседних паттернов не требуется его замена, а при изменении положения глаза пациента достаточен незначительный поворот паттерна, который осуществляется на сенсорном экране.

Укладка лазерных аппликатов шестиугольниками для сплошных поверхностей, таких, которой является поверхность аваскулярной зоны сетчатки при ретинопатии недоношенных, является идеальной. При этом при выборе данной формы паттерна расстояние между всеми соседними точками получается одинаковым в отличие от квадратных или прямоугольных паттернов. Излишне плотная укладка квадратных или прямоугольных паттернов приводит к увеличению объема коагуляции, а, следовательно, к увеличению необоснованно применяемой суммарной энергетической нагрузки на структуры глаза.

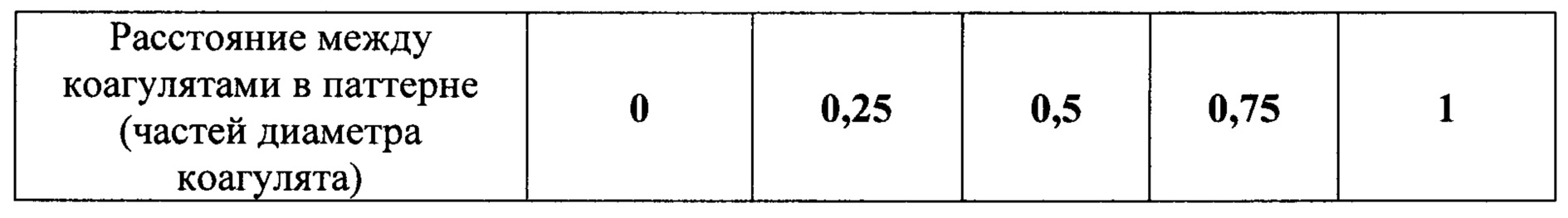

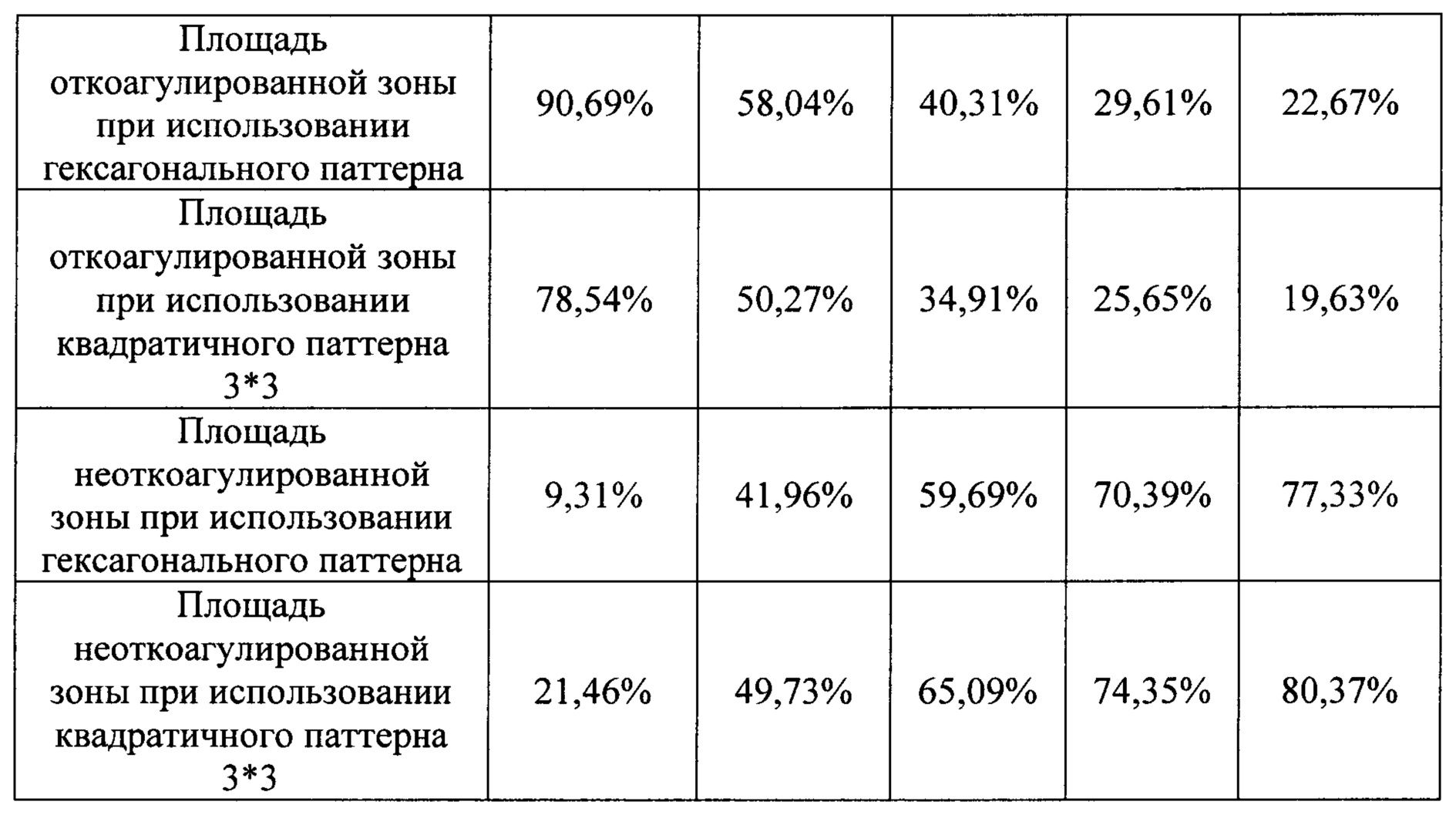

В гексагональном паттерне укладка аппликатов наиболее плотная по сравнению с квадратичным паттерном 3*3 (9 аппликатов)) Исходя из формулы вычисления площади квадрата: S=(2r+d)2, - при использовании паттерна в виде матричной решетки 3*3, принимая расстояние между лазерными аппликатами в паттерне за ноль, площадь сетчатки, покрытой лазерными коагулятами, будет равна 78.54%, а площадь интактной сетчатки - 21.46%.

При использовании гексагонального паттерна («соты»), производя расчеты по формуле вычисления площади треугольника: S=√3r2, - принимая расстояние между лазерными аппликатами в паттерне за ноль, площадь сетчатки, покрытой лазерными коагулятами, будет равна 90.69%, а площадь интактной сетчатки - 9.31%.

Соответственно, увеличивая расстояние между соседними коагулятами в паттерне на 0.25 и больше, можно «раздвигать» гексагональный паттерн и проводить «тканесберегающее» лечение, уменьшая площадь сетчатки, покрытой лазерными коагулятами (=аппликатами), сохраняя при этом клинический эффект лечения.

Авторам в общедоступных источниках не удалось обнаружить способа снижения энергии лазерного воздействия на сетчатку пациента с активной ретинопатией недоношенных в ходе транспупиллярной паттерновой лазерной коагуляции сетчатки.

Задачей изобретения является снижение энергии лазерного воздействия на сетчатку пациента с активной ретинопатией недоношенных с применением гексагональной формы паттерна.

Техническим результатом заявляемого способа является уменьшение суммарной энергетической нагрузки на сетчатку глаза недоношенного младенца с активными стадиями «пороговой» ретинопатии недоношенных и задней агрессивной ретинопатии недоношенных на ранних клинических проявлений и стадии манифестации заболевания, оптимальное сопоставление друг с другом соседних лазерных паттернов, минимизация использования режима одиночного импульса, уменьшение продолжительности сеанса лазеркоагуляции сетчатки и, соответственно, наркозного пособия недоношенному ребенку, с сохранением эффективности и дозированности лазерного воздействия.

Технический результат достигается тем, что, согласно изобретению, выполняют транспупиллярную паттерновую лазерную коагуляцию сетчатки, используя гексагональные паттерны с количеством лазерных аппликатов в одном паттерне 7, с диаметром одного лазерного аппликата 300 мкм, расстоянием между лазерными аппликатами в паттерне 0,5 диаметра лазерного аппликата, при этом гексагональные паттерны наносят на всю поверхность аваскулярной зоны сетчатки.

Технический результат достигается за счет того, что:

1) гексагональная решетка по типу «пчелиных сот» (Circle - filled 7 spots) представляет собой правильный шестиугольник с точкой в центре, что позволяет каждому аппликату (коагуляту) в паттерне находиться на одинаковом расстоянии друг от друга;

2) возможность плавного поворота паттерна при изменении положения глаза младенца позволяет провести дозированный и точный «докинг» каждого последующего гексагонального паттерна к предыдущему, что позволит исключить наличие аваскулярных зон, не подвергшихся лазерному лечению, и позволит сохранить регулярность лазерной коагуляции;

3) при проведении гексагональной лазерной коагуляции сетчатки коагуляты в гексагональном паттерне расположены более плотно, каждый коагулят соседствует с шестью коагулятами, находящимися на расстоянии шага коагуляции (расстояние между соседними коагулятами в паттерне). Для квадратной решетки коагулят имеет только четыре соседних коагулята. Расстояние от точки, равноудаленной от центров коагулятов в треугольной решетке (из которых складывается шестиугольник гексагонального паттерна) равно 1/ √3 (0.577), а в квадратной - 1/ √2 (0.707) от расстояния между центрами коагулятов, что позволяет расширить расстояние между соседними коагулятами в гексагональном паттерне с сохранением равнозначного клинического эффекта лечения (оптимально плотная упаковка лазерных аппликатов в паттерне);

4) использование во время лазерного лечения только одного вида паттерна позволяет хирургу не отвлекаться на смену формы и конфигурации лазерных паттернов, что сокращает общее время лечения и уменьшит пребывание ребенка под наркозом;

5) минимальное количество использования одиночных коагулятов вследствие сохранения регулярности нанесения лазерных паттернов на аваскулярную зону сетчатки (не более 3%);

6) оптимальный докинг и шестиугольная форма гексагонального паттерна позволяет повторить любую форму (волнообразную, зигзагообразную, V-образную, округлую, овальную, островоподобную, кратерообразную) аваскулярной сетчатки и исключить захват васкуляризированной зоны сетчатки с отсутствием риска расфокусировки отдельных коагулятов;

7) возможность выполнения всего объема лазеркоагуляции за один сеанс с сокращением времени лазерного лечения и, как следствие, уменьшение времени пребывания ребенка в наркозе.

Заявленный технический результат может быть получен только при использовании всей совокупности приемов предложенного нами способа.

Способ осуществляется следующим образом.

Гексагональную лазерную коагуляцию сетчатки проводят транспупиллярно с использованием роговичной контактной линзы «Quad Pediatric Fundus Lens» («Volk», США), в положении ребенка лежа на боку, под аппаратно-масочным наркозом (кислородно-воздушной смесью с севофлураном). Во время наркозного пособия дополнительно используют местную (эпибульбарная) анестезию с использованием раствора «Алкаин» 0,5% однократно за 2-3 минуты до начала лазерного лечения.

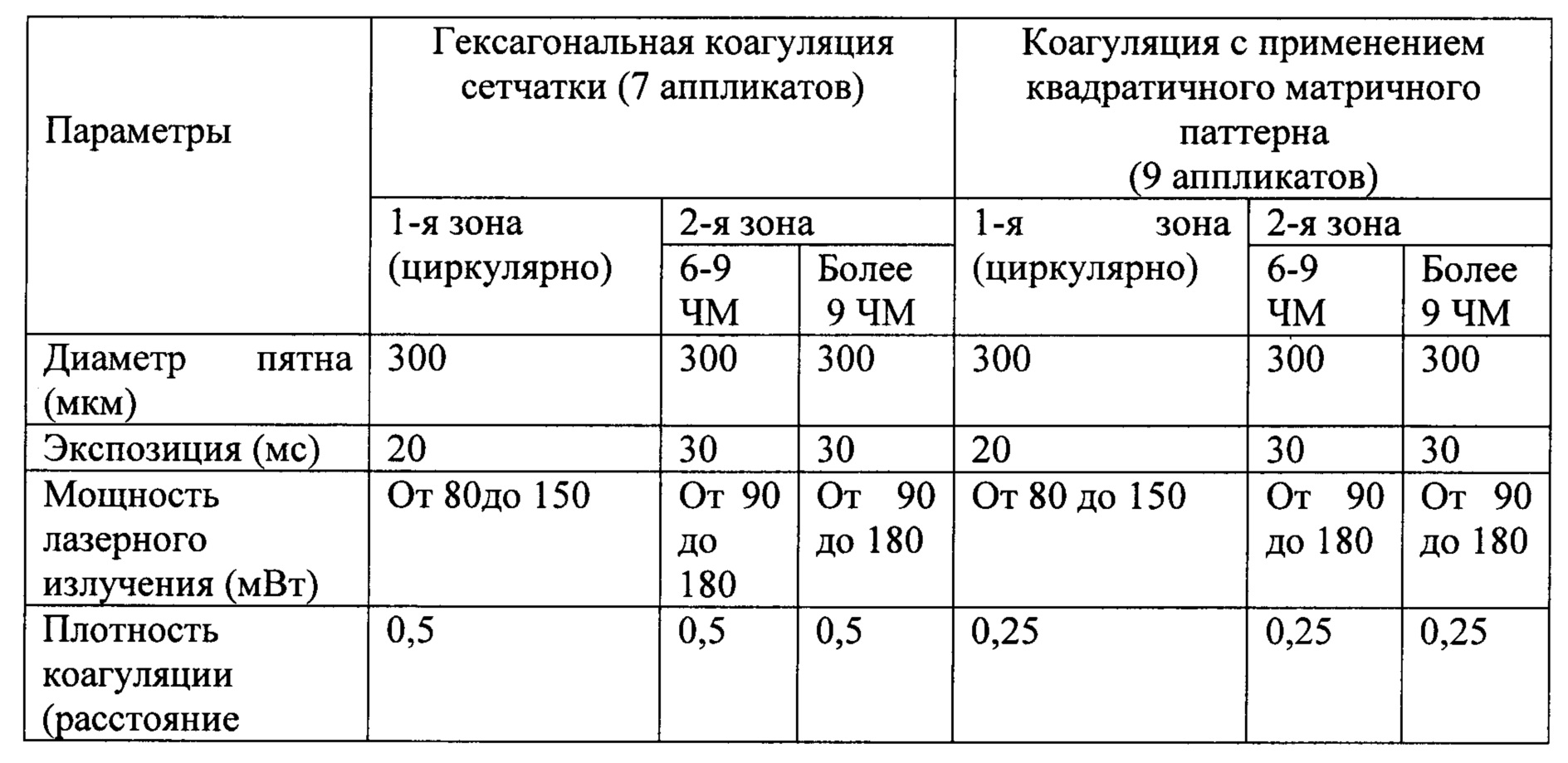

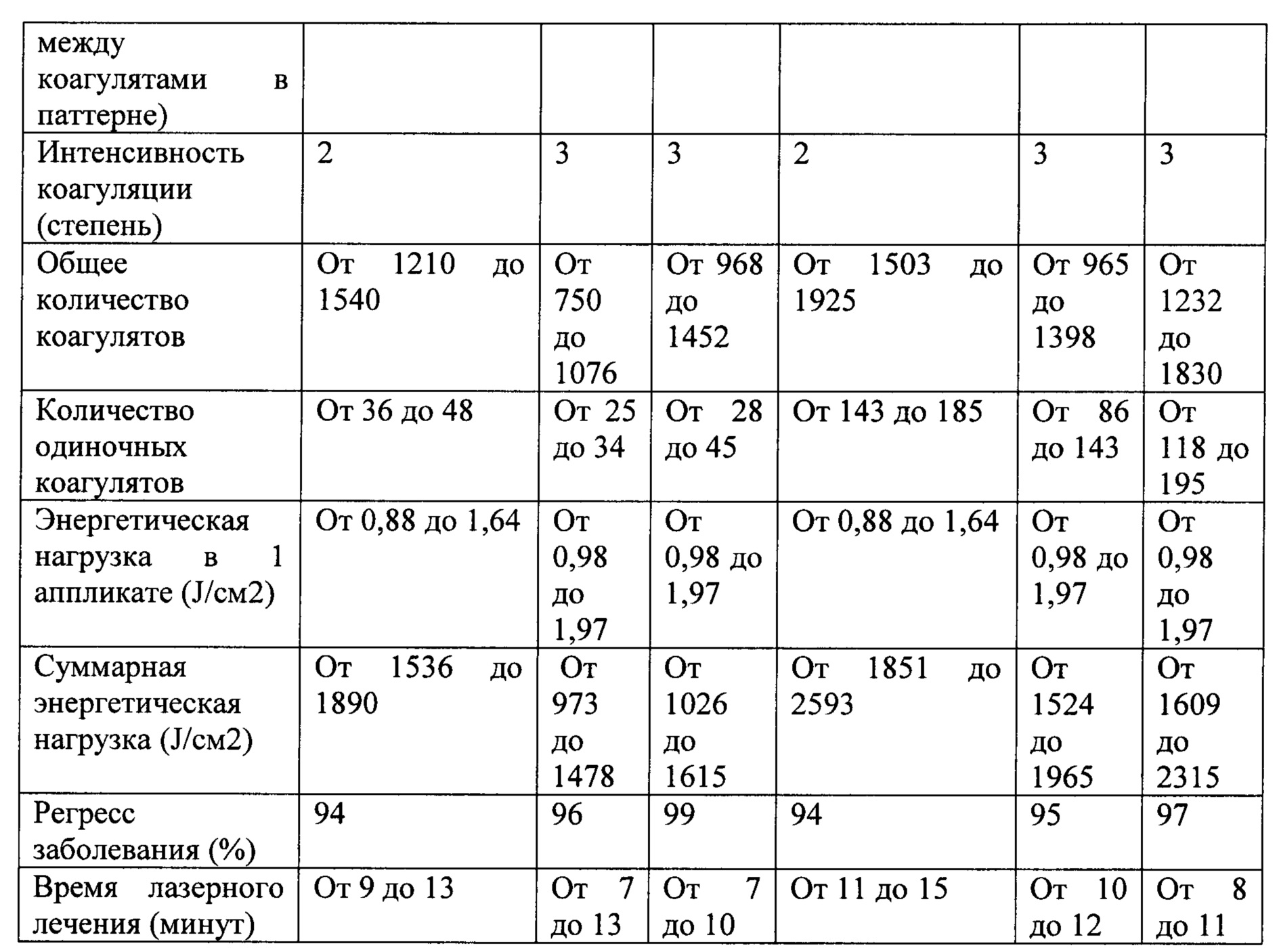

Паттерновую лазерную коагуляцию аваскулярной зоны сетчатки гексагональными паттернами осуществляют согласно дифференцированному подходу в зависимости от стадии РН с учетом степени интенсивности коагуляции (мощность, экспозиция); плотности коагуляции (интервал между лазерными аппликатами) [Терещенко, А.В. Современная система диагностики, лечения и организации высокотехнологичной офтальмологической помощи детям с активными стадиями ретинопатии недоношенных: Автореф. дис. … докт. мед. наук. / А.В. Терещенко. - М, 2014. - 54 с.].

Паттерновую ЛКС проводят по следующему алгоритму: после установки контактной роговичной линзы и достижения достаточной визуализации аваскулярной зоны тестируют коагулят в режиме одиночного импульса в непосредственной близости от демаркационного вала. На основании тестирования определяют оптимальные энергетические параметры (мощность излучения) для достижения требуемой интенсивности коагуляции. В течение всего периода проведения лазерного лечения используют только один вид паттерна - гексагональный (7 лазерных аппликатов).

Благодаря возможности ротации паттернов при изменении положения глаза каждый последующий гексагональный паттерн позиционируют рядом с предыдущем на том же расстоянии, что и интервал между коагулятами в паттерне - 0,5 диаметра коагулята. Это позволяет достичь оптимального повторения любой конфигурации аваскулярной сетчатки, ограниченной валом пролиферации, независимо от его локализации.

На III «пороговой» стадии активного периода РН выполняют паттерновую коагуляцию всей аваскулярной зоны III степени интенсивности (по классификации L'Esperance) с использованием лазерного пятна 300 мкм. Экспозицию 30 мс используют при проведении ЛКС во второй и третьей зонах сетчатки, экспозицию 20 мс - в первой зоне сетчатки. Плотность гексагональной паттерновой ЛКС - 0,5 диаметра коагулята.

При задней агрессивной РН на стадии ранних клинических проявлений выполняют паттерновую ЛКС II степени интенсивности (по классификации L'Esperance) гексагональными паттернами с диаметром лазерного пятна 300 мкм, экспозицией 20 мс, плотностью 0,5 коагулята.

При задней агрессивной РН на стадии манифестации выполняют паттерновую ЛКС III степени интенсивности (по классификации L'Esperance) гексагональными паттернами с диаметром лазерного пятна 300 мкм, экспозицией 30 мс, плотностью 0,5 диаметра коагулята.

Во всех случаях весь объем лазерной коагуляции выполняют за один сеанс лечения.

Изобретение поясняется следующими клиническими данными.

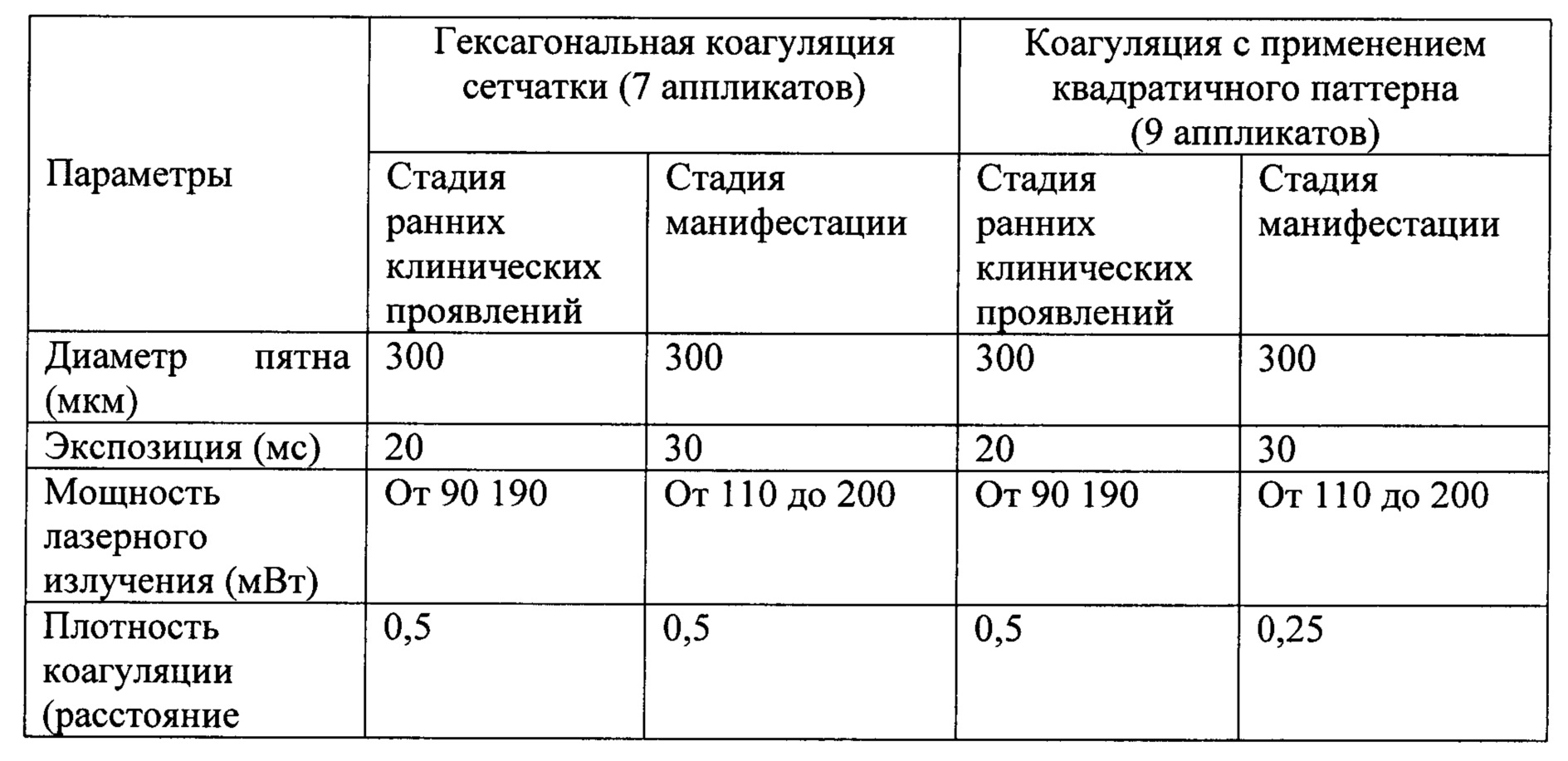

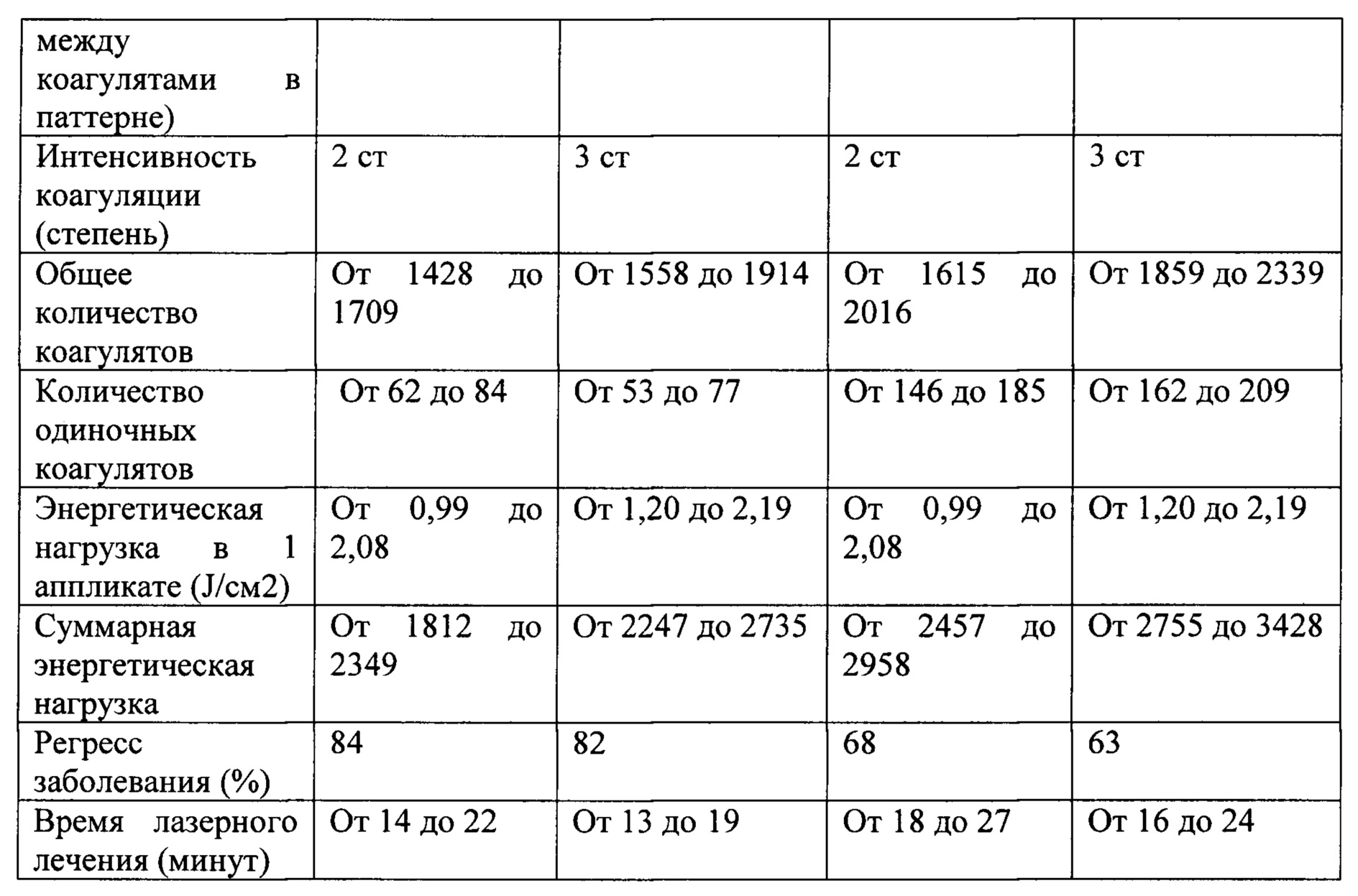

За период 2017-2018 гг. в Калужском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» у 123 недоношенных младенцев была диагностирована 3 «пороговая» стадия активной РН, в 15-ти случаях процесс носил монолатеральный характер; у 19-ти-младенцев (34 глаз) была диагностирована задняя агрессивная РН, из них стадия ранних клинических проявлений выявлена в 11 случаях (22 глаз), стадия манифестации - у 8 детей (16 глаз). Срок гестации при рождении варьировал от 24 до 31 недели, масса тела при рождении - от 512 до 1347 грамм. Возраст детей на момент первичного поступления в КФ МНТК варьировал от 4 до 8 недель жизни, постконцептуальный возраст (ПКВ) - 30-35 недель. Вышеуказанные пациенты составили две группы, в одной выполняли паттерновую ЛКС по заявляемому способу, в другой - паттерновую ЛКС матричными паттернами по стандартной технологии (А.В. Терещенко, 2014). (таблица 1 и 2).

От родителей было получено добровольное информированное согласие на выполнение лечебно-диагностических мероприятий. Всем детям проводилось комплексное диагностическое обследование, включавшее непрямую бинокулярную офтальмоскопию и цифровую ретиноскопию с использованием широкопольной цифровой ретинальной педиатрической видеосистемы «RetCam-3» («Massie Research Laboratories Inc», Dublin, CA).

При цифровой ретиноскопии у пациентов с 3 «пороговой» стадией активного периода РН на границе первой и второй зон или во второй зоне глазного дна определялась новообразованная фиброваскулярная ткань в виде непрерывного вала протяженностью от 6 до 12 часовых меридианов. Выявлялись резкое расширение и штопорообразная извитость сосудистых шунтов и коллатералей, определялись интра- и преретинальные кровоизлияния перед валом ЭРП. Вал ЭРП представлял собой розово-серую пролиферативную ткань в виде гребней, занимающих по протяженности не менее 6-ти последовательных часовых меридианов.

Стадия ранних клинических проявлений задней агрессивной РН характеризовалась васкуляризацией сетчатки в первой или задней части второй зоны глазного дна. Регистрировалась вазодилятация магистральных сосудов сетчатки, а также повышенная извитость и расширение концевых сосудов на границе с аваскулярной сетчаткой. В васкуляризированной сетчатке определялись множественные расширенные, извитые и петлеобразные артериовенозные шунты. Наблюдалось формирование вала пролиферации с назальной стороны. Стадия ранних клинических проявлений представляет особый интерес из-за наличия множественных «шунтов», которые распространяются в аваскулярную зону сетчатку и обратно.

Клиническая картина задней агрессивной РН на стадии манифестации характеризовалась васкуляризацией сетчатки в первой зоне, из ДЗН выходили резко расширенные, полнокровные и извитые сосуды. Обширная аваскулярная зона сетчатки была ограничена широким проминирующим валом ЭРП с множественными интра- и преретинальными геморрагиями, как в области вала, так и в васкуляризированной части сетчатки.

В группе, где выполняли паттерновую ЛКС гексагональными паттернами, согласно ранее представленным математическим расчетам, плотность коагуляции (интервал между лазерными аппликациями) при работе с гексагональными паттернами составила 0,5 диаметра коагулята (300 мкм) между соседними коагулятами в паттерне. Во всех случаях использовался только один вид паттерна - гексагональный (7 аппликаций).

В группе где выполняли паттерновую ЛКС матричными паттернами, использовали паттерны 5*5, 4*4, 3*3, 2*2, а также одиночные лазерные коагуляты.

Технические особенности проведения транспупиллярной паттерновой лазерной коагуляции сетчатки у детей с «пороговыми» стадиями ретинопатии недоношенных

Технические особенности проведения транспупиллярной паттерновой лазерной коагуляции сетчатки у детей с задней агрессивной ретинопатией недоношенных

Эффективность лазерного лечения оценивали по клиническим признакам (уменьшение, уплощение и исчезновение демаркационного вала, регресс экстраретинальной фиброваскулярной пролиферации).

В раннем послеоперационном периоде (до 3 суток) во всех группах и на всех стадиях был диагностирован реактивный синдром, выражающийся в преходящем увеличении кровенаполнения центральных и периферических ретинальных сосудов. Однако степень реактивного наполнения ретинальных сосудов в меньшей степени была выражена в случаях ранее проведенной гексагональной паттерновой ЛКС.

Через 2 недели при 3-й «пороговой» стадии и стадии манифестации задней агрессивной РН наблюдалось уплощение демаркационного вала, кроме того, в группе гексагональной ЛКС наблюдалось истончение и уменьшение высоты ЭРП. Во всех случаях была зафиксирована постепенная резорбция ретинальных геморрагий. Через 3 недели после гексагональной и стандартной паттерновой ЛКС у пациентов с 3-й «пороговой» стадией РН и задней агрессивной РН на стадии манифестации вала ЭРП зафиксировано не было, определялись лишь очаги пролиферации в отдельных сегментах.

Отличительными особенностями послеоперационного периода паттерновой ЛКС у детей на стадии ранних клинических проявлений задней агрессивной РН в сроки 7-10 дней после вмешательства при положительной динамике процесса были: значительное уменьшение сосудистой активности на глазном дне, уменьшение выраженности ишемического отека сетчатки.

Через 1 месяц после лечения на 3-й «пороговой» и стадии манифестации задней агрессивной РН вал ЭРП не определялся. По мере пигментации коагулятов отмечалось формирование зоны хориоретинальной атрофии с неоднородной пигментацией, визуализировались участки посткоагуляционной атрофии с сохранением межретинальных «мостиков» между коагулятами паттерновой матричной решетки. В группе гексагональной ЛКС эффекта гиперкоагуляции и зон «сливной» атрофии в аваскулярной зоне сетчатки, в отличие от стандартной паттерновой ЛКС матричными (квадратичными) паттернами, зафиксировано не было.

Через 1,5-2 месяца у пациентов с ранними клиническими проявлениями задней агрессивной РН определялось увеличение зоны васкуляризированной сетчатки за счет «прорастания» концевых сосудов в зону, подвергнутой лазерному лечению.

Дальнейшее наблюдение за течением процесса через 3 и 6 месяцев во всех группах исследования после проведенного лазерного лечения указывало на продолженный рост ретинальных сосудов в зону коагуляции (ранее аваскулярную зону).

Гексагональная паттерновая лазерная коагуляция по типу «пчелиных сот» обеспечила регресс заболевания при 3 «пороговой» стадии на 112-ти глазах (97%), при задней агрессивной РН на стадии ранних клинических проявлений - на 10-ти глазах (86%), на стадии манифестации - на 6-ти глазах (75%). При этом регресс заболевания при проведении стандартной паттерновой ЛКС с использованием квадратичной матричной решетки на 3 «пороговой» стадии был достигнут на 109-ти глазах (96%), при задней агрессивной РН на стадии ранних клинических проявлений - на 8-ми глазах (80%), на стадии манифестации - на 4 глазах (66,7%).

Таким образом, заявляемый способ обеспечивает уменьшение суммарной энергетической нагрузки на сетчатку глаза недоношенного младенца с активными стадиями «пороговой» ретинопатии недоношенных и задней агрессивной ретинопатии недоношенных на ранних клинических проявлений и стадии манифестации заболевания, оптимальное сопоставление друг с другом соседних гексагональных паттернов, минимизацию использования режима одиночного импульса, уменьшение продолжительности сеанса лазеркоагуляции сетчатки и, соответственно, наркозного пособия недоношенному ребенку с сохранением эффективности и дозированности лазерного воздействия.

Способ лазерного воздействия на сетчатку пациента с активной ретинопатией недоношенных в ходе транспупиллярной паттерновой лазерной коагуляции сетчатки, заключающийся в том, что используют гексагональные паттерны с количеством лазерных аппликатов в одном паттерне 7, с диаметром одного лазерного аппликата 300 мкм, расстоянием между лазерными аппликатами в паттерне 0,5 диаметра лазерного аппликата, при этом гексагональные паттерны наносят на всю поверхность аваскулярной зоны сетчатки.