Результат интеллектуальной деятельности: Способ синхронизации устройств в накопительных электронных синхротронах источников синхротронного излучения

Вид РИД

Изобретение

Область техники

Изобретение предназначено для получения точных синхронизирующих импульсов для устройств, располагаемых по периметру кольца электронного синхротрона-накопителя. Изобретение может быть использовано в системах временной синхронизации множества разнесенных по периметру электронного синхротрона отдельных сетевых узлов с опорной точкой отсчета времени.

Уровень техники

Синхронизация строится на технологии синхронных событий (см. например, Korhonen Т., Review of Accelerator Timing Systems, International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems, 1999, Trieste, Italy, pp. 167-170). Система синхронизации включает в себя генератор событий, передатчики и приемники таймерных сигналов. Генератор событий, как правило, синхронизируется с высокочастотным задающим генератором ускоряющей секции. События в виде отдельных импульсов или пакетов данных распространяются к приемникам таймерных сигналов, распределенным по прилегающей к синхротрону площади. Сигналы распространяются по оптическим или медным кабелям. При необходимости сокращения общей длины соединений используются размножители и маршрутизаторы таймерных сигналов, преобразователи уровней сигналов и прочее коммуникационное оборудование.

В силу того, что электронные синхротроны характеризуются значительными размерами, в периметре достигая до 2 км, например, PETRAIII -лаборатория DESY, Германия (Bieler М. et al, PETRA III OPERATION, Proceedings of IPAC2017, 2017, Copenhagen, Denmark, pp.2589-2591), данная система обладает тем недостатком, что использование для передачи сигнала кабелей большой длины приводит к заметной температурной зависимости времени распространения сигнала.

Ближайшим аналогом (прототипом) может служить, к примеру, способ синхронизации, лежащий в основе, системы синхронизации ускорительного комплекса КЕКВ (см. Naito Т. et.al., The Synchronizing Scheme for KEKB, Proceedings of the ICALEPCS'97 Conference, 1997) Так, известная система синхронизации использует инструментарий системы EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System) и большой набор входных/выходных контроллеров, распределенных по локальным станциям. Система включает ускоряющую секцию кольца электронного синхротрона-накопителя, штатную таймерную систему, содержащую задающий генератор, генератор событий, разветвитель сигналов и приемник таймерных сигналов - синхронизируемое устройство. Способ синхронизации заключается в том, что импульс, сгенерированный в центральной системе, передается по оптоволоконной системе с фазовой стабилизацией к приемникам таймерных сигналов, таким образом синхронизируя их работу. Используется оптоволоконный кабель с тепловым коэффициентом 0.04ррm/°С. Измерения на термостабилизированных оптических кабелях показывают, что только на этих кабелях нестабильность задержки может достигать трехсот пикосекунд на километр длины. Каждый приемник и передатчик имеют тепловые коэффициенты 0.45пс/°С и 0.5пс°С соответственно. Однако такая система способна обеспечить требуемую стабильность импульса в диапазоне температур 0 - 30°С при длине кабеля порядка 200 м. Для кабеля длиной около 2-х километров, который необходим для синхронизации удаленных устройств, невозможно обеспечить требуемую стабильность без использования системы обратной связи.

Недостаток прототипа заключается в том, что данный способ требует создания достаточно дорогостоящей системы синхронизации и требует большого количества кабелей, передатчиков и приемников, что применяется обычно только в быстрых таймерных системах, для передачи наиболее важных сигналов.

Помимо недостатков известного способа синхронизации, возникающих из-за температурной зависимости времени распространения сигнала при передаче сигнала по оптоволоконным или медным кабелям большой длины, используемые электронные устройства, например, декодеры, разветвители сигналов и пр., также добавляют случайную составляющую ко времени распространения. Измерения на термостабилизированных оптических кабелях показывают, что только на этих кабелях нестабильность задержки может достигать трехсот пикосекунд на километр длины.

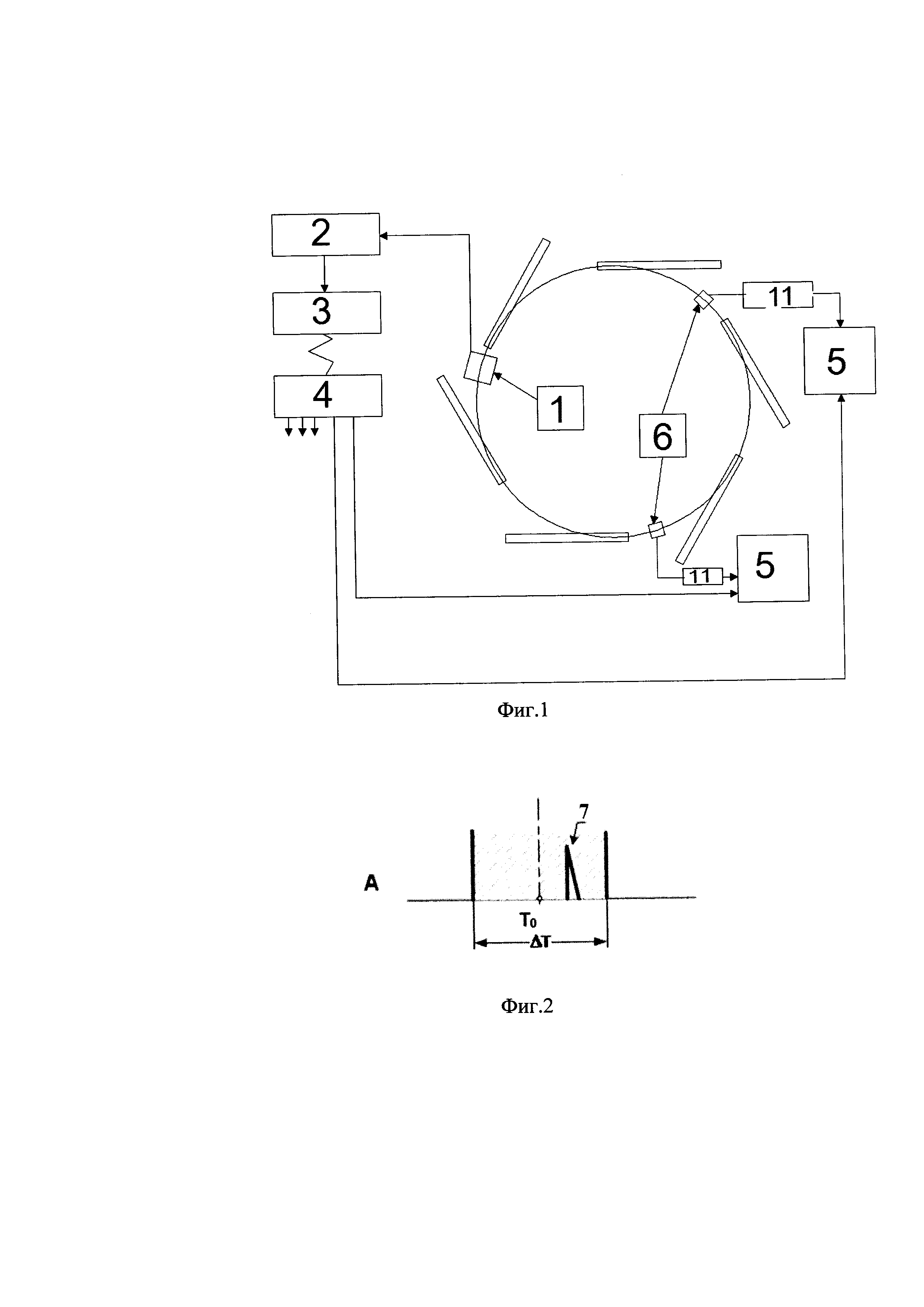

Исходя из этого, возникает техническая проблема, заключающаяся в нестабильности времени задержки сигнала. Сигнал должен достигнуть исполнительного устройства в момент времени Т0. В реальности, из-за перечисленных выше причин, время появления импульса характеризуется интервалом неопределенности ΔТ длительностью до нескольких сотен пикосекунд.

Раскрытие сущности

Техническим результатом настоящего изобретения является решение обозначенной выше технической проблемы - сокращение интервала неопределенности ΔT и, следовательно, повышение точности синхронизации со ста пикосекунд до единиц пикосекунд.

Для достижения указанного технического результата предложен способ синхронизации устройств в накопительных электронных синхротронах источников синхротронного излучения, заключающийся в том, что сигналы от одного или нескольких датчиков тока пучка электронов, расположенных по периметру накопительного синхротрона, преобразуют широкополосным сигнальным трактом, формируя цепочку логических синхроимпульсов, а выбор синхроимпульса для синхронизации устройств осуществляют при поступлении привязанного к фазе ВЧ резонатора синхротрона управляющего импульса, генерируемого штатной таймерной системой, содержащей задающий генератор, генератор событий и распределительные устройства.

Кроме того, формируют синхроимпульсы P1...Pk-1, Pk, Рk+1...PN, P1...N, где N - число сгустков электронов пучка от повторяющихся сигналов датчиков тока с периодом TRF и нужный для синхронизации устройства синхроимпульс Рk выбирают подачей с опережением управляющего импульса, который приходит на синхронизируемое устройство в интервале Т0±ДТ/2 и формирует с задержкой TDEL, образуемой преобразователями и логическими элементами, сигнал разрешения длительностью TEN, при этом момент времени Т0 выбирают таким образом, чтобы время начала сигнала разрешения, находящееся в интервале между Т0+ΔТ/2+TDEL и Т0-ΔТ/2+TDEL попадало в промежуток между двумя синхроимпульсами Pk-1 и Рk, а длительность сигнала разрешения TEN выбирают равным периоду следования синхроимпульсов TRF.

Суть изобретения состоит в том, что в дополнение к сигналам штатной таймерной системе, построенной по схеме звезды, кольцевой, или по древовидной схеме, в способе использует сигналы от датчиков тока пучка электронов синхротрона-накопителя, обладающие более стабильными временными параметрами, чем сигналы штатной таймерной системы, распространяющиеся по медным или оптическим кабелям.

Поскольку сигналы от датчиков тока представляют собой цепочку неотличимых друг от друга импульсов, импульсы штатной таймерной системы используются при синхронизации для выделения нужного, то есть предназначенного для синхронизации, импульса тока пучка.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 - схема синхронизации электронного синхротрона в общем виде,

где:

1 - ускоряющая секция кольца электронного синхротрона-накопителя, выполненная в виде ВЧ-резонатора;

2 - задающий генератор;

3 - генератор событий;

4 - разветвитель сигналов;

5 - приемник таймерных сигналов - синхронизируемое устройство;

6 - датчик тока пучка;

11 - широкополосный сигнальный тракт.

Фиг. 2. Погрешность синхронизации таймерным сигналом, где:

7 - управляющий импульс.

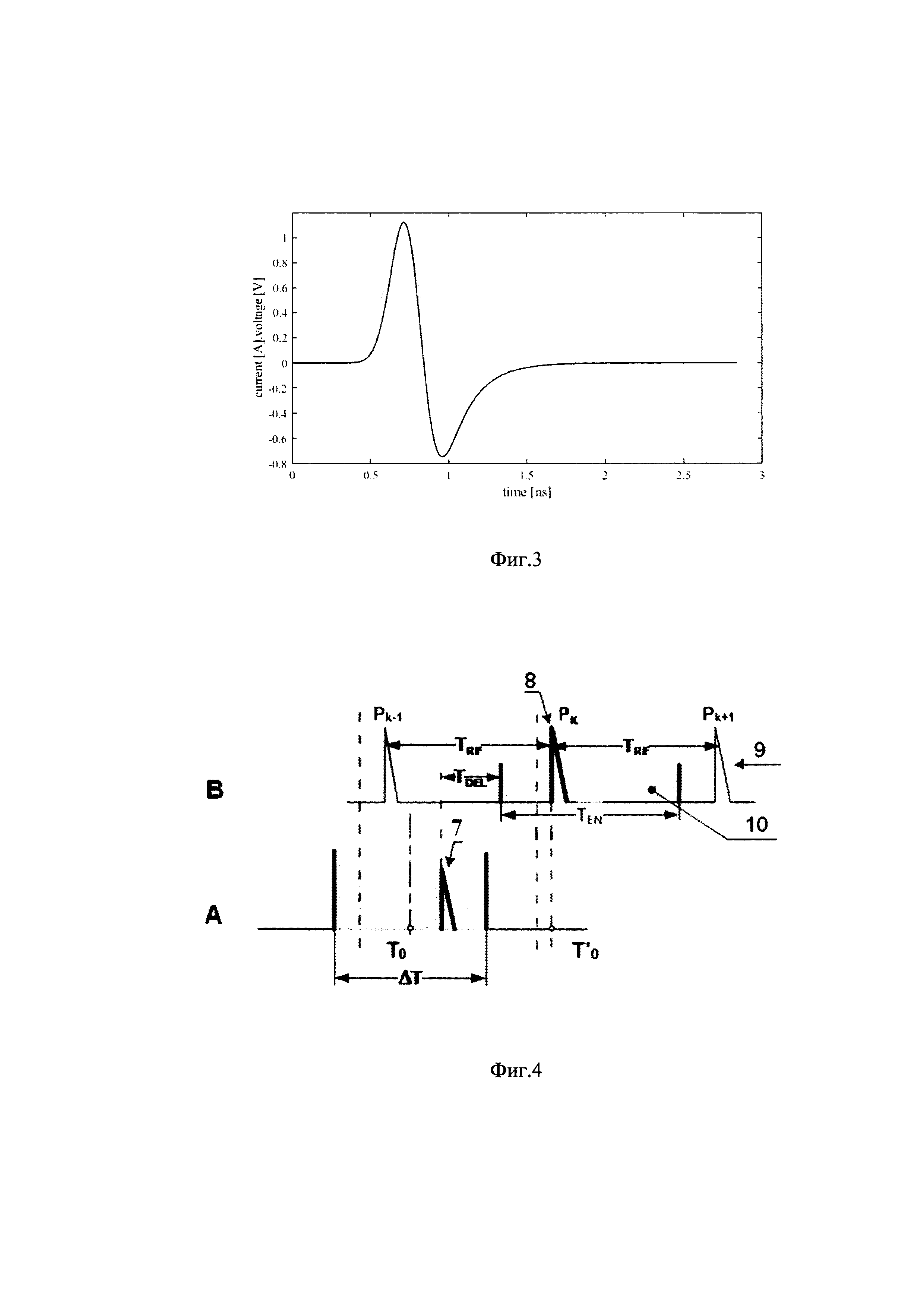

Фиг. 3. Форма импульса с реального датчика тока.

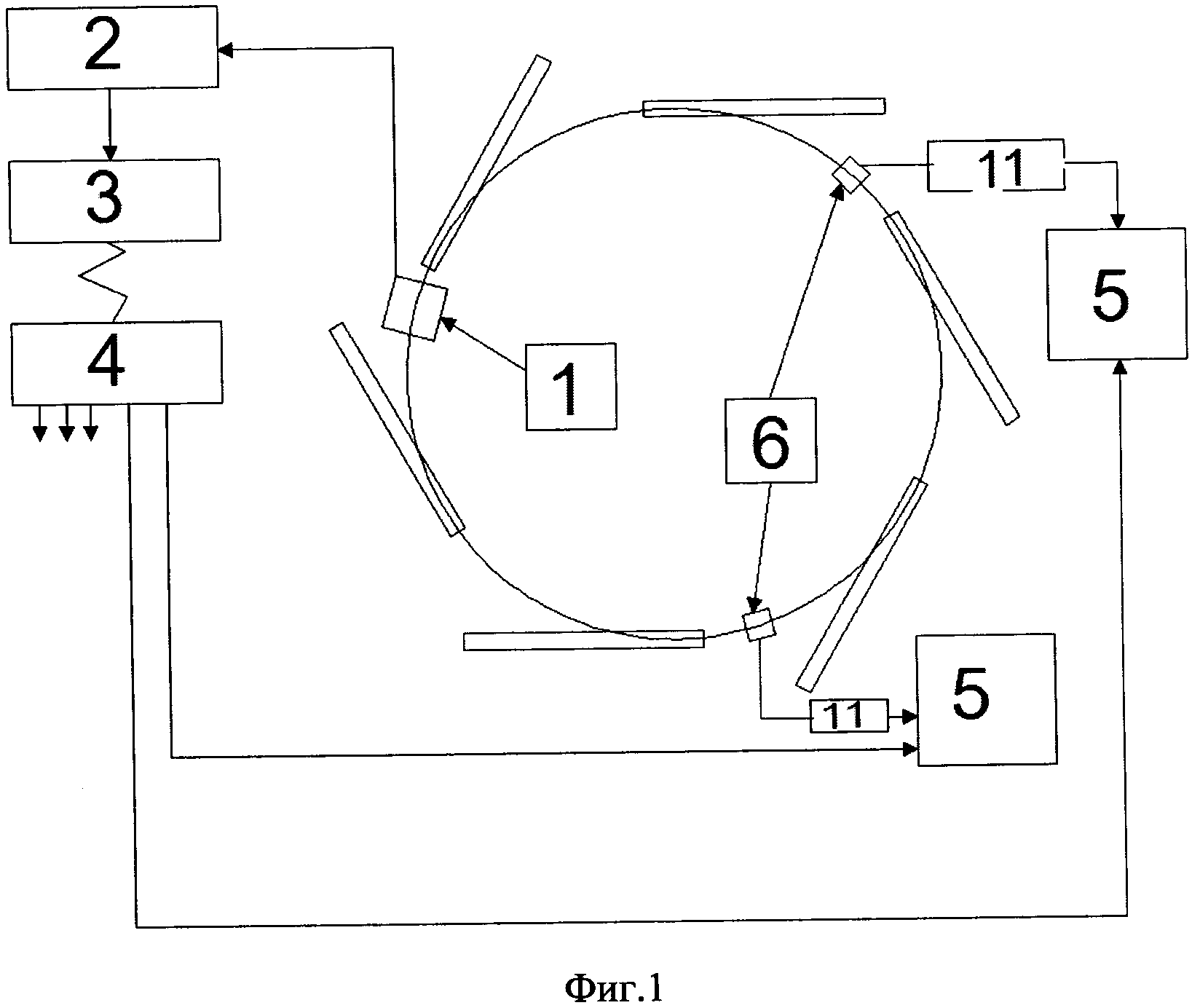

Фиг. 4. Временная диаграмма сигналов синхронизации, где на верхнем графике В показано генерирование циркулирующими в кольце синхротрона электронами повторяющегося сигнала тока с интервалом TRF с формированием синхроимпульсов Pk-1, Pk, Pk+1 и т.д., а на нижнем графике А показан управляющий импульс аналогично фиг. 2, где:

8 - требуемый синхроимпульс тока пучка;

9 - следующий за синхроимпульсом импульс тока пучка;

10 - разрешающий сигнал.

Задача синхронизации - синхронизировать все соответствующие компоненты в сколь угодно большом ускорительном комплексе. Часть этой задачи, как правило - управлять инжекцией при помощи запуска источника частиц (пушки) и запуск в нужные моменты компонентов передаточной системы пучка, таких как импульсные магниты инжекции и экстракции пучка. Также компоненты диагностики пучка как мониторы положения, датчики тока, мониторы профилей и т.д. должны быть синхронизированы с процессом проведения пучка в канале.

Другие задачи синхронизации связаны с синхронизацией компонентов с меньшими требованиями к разрешающей способности, например, запуск магнитов на ускоряющих участках. Кроме того, к этой категории относятся такие операционные последовательности, как заполнение накопительного кольца, последовательность измерений и синхронизация орбиты. Такие задачи синхронизации часто относят к «медленным» или «программным». Другим распространенным применением таймерных систем является передача временных меток в процессы системы управления, например, для обеспечения корреляционных измерений, выполняемых одновременно в разных местах. Для достижения этих целей на разных ускорителях применяется множество методов. Подход к синхронизации зависит от требуемого разрешения и точности, а также от масштабов ускорительного комплекса. В некоторых случаях достаточно одного уровня точности для удовлетворения всех потребностей, в других случаях используются сочетания быстрых и медленных методов синхронизации.

Одной из основных задач «быстрой» синхронизации является контроль процесса инжекции. Этот тип синхронизации в основном включает в себя устройства для управления быстрым пучком, такие как электронная пушка и импульсные магниты, а также диагностические устройства, например, мониторы положения пучка, датчики тока, затворные камеры и т.д.

Для синхронизации управления впрыском требуется генерация опорных сигналов (фидуциалов), например, таких как сигнал, указывающий частоту вращения накопительного кольца, или сигнал срабатывания источника частиц. Эти сигналы обычно генерируются из основного высокочастотного сигнала с помощью преобразования с понижением частоты (подсчет) для обеспечения фазовой синхронизации с пучком. Сигналы также обычно синхронизируются с фазой линии электропередачи переменного тока. Сгенерированные фидуциалы должны быть доведены до оборудования.

В принципе задачи «медленной» синхронизации ничем не отличаются от задач «быстрой». Основное различие заключается в том, что требования к временному разрешению более низкие. Кроме того, часто существуют другие типы задач для «медленных» систем, такие как запуск программных процедур, когда требование точности не так велико. Например, медленная синхронизация часто используется для планирования инжекции и измерений путем регулирования задержек в быстрой системе синхронизации. Часто разделение (по крайней мере, в электронных машинах) заключается в том, что медленная таймерная система обеспечивает синхронизацию во временных масштабах одного периода обращения пучка в кольце, в то время как система быстрой синхронизации работает в масштабах одного сгустка (банча).

Способы передачи и носители сигнала, доступ к устройству и настройка синхронизации различных компонентов - это те технологические решения, которые необходимо принимать во внимание при разработке таймерных систем.

Требования работы ускорителя, естественно, диктуют выбор в большинстве случаев.

Для синхронизации устройств, опорные сигналы таймерных систем должны быть переданы к расположению устройства через весь ускорительный комплекс.Общим и самым простым способом является распределение основной полосы частот, в котором ВЧ-сигнал и таймерные фидуциалы создаются в одном месте и распространяются, используя либо медный кабель, либо оптическое волокно. Итоговая синхронизация выполняется с помощью синхронного счетчика для восстановления фазовой привязки к ВЧ. Этот метод, например, такой как описан в ближайшем аналоге, может применяться на высоких частотах и достигать достаточно высокой точности. Однако, как уже отмечалось ранее, распределение в этом случае как правило дорогостоящее и требует большого количества аппаратуры. Так же часто применяется модулированная передача, в которой закодированы фидуциалы на несущий сигнал. Главные часы синхронизации (ВЧ или субгармонические с фиксированной фазой) служат носителем, а фидуциалы восстанавливают из потока данных со специальным приемником модули [fermi], [tesla]. Этот метод упрощает монтаж проводки и, следовательно, снижает стоимость. Но для высоких частот трудно достичь временного разрешения которое будет удовлетворять всем потребностям с помощью этого метода. В конструкции Fermilab (Woodbury K. et al., Integrate Finite State Machine and RF Timing Modules for VMEBUS and VXIBUS Instrumentation, Proceedings of the ICALEPCS'95 Conference, 1995) предусмотрены модули, которые декодируют глобальные часы и события, закодированные на глобальных часах с использованием манчестерского кодирования (импульсно-кодовая модуляция). Эти модули предоставляют собой синхронизирующие сигналы для оборудования, синхронизируют программное обеспечение (прерывания) и вспомогательные аппаратные временные метки.

Идея системы событий в основном такая же, как и в модулированной опорной передаче. Таймерные опорные сигналы кодируются кодами событий в генераторе событий, который затем последовательно передает коды через весь комплекс [lhc]. Существуют варианты, в которых события передаются непрерывно [slac] или только когда фидуциальный сигнал возникает на стороне генерации, таким примером может служить система событий APS [Frank R. et al., The Advanced Photon Source Injection Timing System, Proceedings of the ICALEPCS'95 Conference, 1995]. Система событий APS состоит из карты генератора событий, которая принимает аппаратные и программные триггеры. Входные триггеры кодируются в 8-битные коды событий и передаются (с отключением) на несколько приемников событий с использованием оптического волокна. Приемники событий могут быть запрограммированы для обработки принятых событий по-разному. Приемники имеют несколько различных типов выходов, включая импульсы фиксированной ширины (до 14), каналы задержки и асинхронный выход, приемники также могут генерировать прерывания VME для облегчения программного обеспечения и создания аппаратных вспомогательных временных меток. Карты событий APS хорошо интегрированы в систему управления EPICS, обеспечивая гибкость аппаратных триггеров, запуск программного обеспечения (поканальная обработка) и аппаратное обеспечение механизма вспомогательных временных меток высокого разрешения. Архитектура APS, была также выбрана для SwissLightSource (SLS), только с более быстрыми компонентами, но сохраняющая режим совместимости. Временное разрешение, которое может быть достигнуто с помощью системы событий зависит от частоты, с которой эти коды событий могут быть переданы. Например, SLS система событий использует гигабитные передатчики и приемники для передачи 16-битного слова (кадра) с частотой 50 МГц.

Система синхронизации задействована во многих аспектах ускорительных операций, хотя часто это не очень заметно (что свидетельствует о том, что она работает должным образом). Например, последовательность заполнения накопительного кольца является задачей, которая предполагает правильную настройку системы синхронизации.

Дополнительная инжекция также является задачей для системы синхронизации, хотя и не очень отличается от обычного заполнения. С дополнительной инжекцией, тепловая нагрузка на эксперимент с пучками может оставаться постоянной и, следовательно, качество данных может быть улучшено. Сбор данных может быть прерван в тех случаях пока колебания пучка не будут затухать. Система событий или аналогичная система может легко это сделать, при условии, что эксперименты смогут принимать синхронизированные события.

В диагностике ускорителя система синхронизации также может играть большую роль, например, в использовании системы событий для запуска и остановки сбора события, например, прерывание пучка и чтение буфера для выявления причины потери пучка.

Синхронизация магнитных структур также является общей задачей, где задействована таймерная система. С сохраненным пучком, управление магнитами должно проводиться синхронно, чтобы избежать его потери. Чтобы хорошо поддерживать функциональность, система синхронизации должна быть хорошо интегрирована в систему управления.

Планирование заполнения буфера хранения является примером приложения высокого уровня для таймерной системы, например, в Double Annular Ф Factory for Nice Experiments (DAФNE или DAFNE) или SwissLightSource (SLS).

Независимо от метода, используемого для распределения синхронизации опорных сигналов, дрейфы в распространении задержек могут быть проблемой, если установка большая. Любые тепловые изменения, влияющие на кабели, вносят медленный фазовый дрейф в синхронизирующие сигналы. Это можно преодолеть с помощью контроля температуры синхронизирующих кабелей, однако, если установка очень большая, точный контроль температуры трудно достижим.

Когда распределение сигнала выполняется с помощью оптического волокна, сигналы должны быть преобразованы из электрического в оптические и на приемнике обратно в электрические. Преобразование вызывает дополнительные дрожания и фазовые сдвиги, которые должны учитываться при оценке производительности системы.

Предлагаемая в настоящей заявке более точная синхронизация возможна при использовании в качестве временных маркеров сигналов с датчиков тока пучка электронов синхротрона-накопителя, обладающих более стабильными временными параметрами, чем сигналы штатной таймерной системы, в дополнение к штатной таймерной системе.

Поскольку сигналы от датчиков тока представляют собой цепочку неотличимых друг от друга импульсов, импульсы штатной таймерной системы используются при синхронизации для выделения заданного сигнала с датчика тока пучка 6, то есть импульса тока пучка, предназначенного для синхронизации.

Сигнал с датчика тока пучка электронов представляет собой цепочку коротких импульсов, форма которых определена и стабильна (фиг. 3). Каждый импульс обладает высокой определенностью по времени, поскольку период оборота пучка из-за эффекта автофазировки привязан к частоте высокочастотного поля ускоряющего резонатора. Стабильность частоты fRF ускоряющего поля составляет δf/fRF 10-9...10-11 при его синхронизации со стандартом частоты, например, с сигналами GPS или ГЛОНАС, частота колебаний поля несколько сотен мегагерц, например, пятьсот мегагерц, в то время как период колебаний TRF - две наносекунды.

Таким образом, если бы пучок состоял из единственного электрона, занимающего равновесную фазу, время его пролета через любую точку орбиты было бы известно с точностью dt=1/(fRF+δf)-1/fRF=TRF*δf/fRF=2*10-18ceк без учета погрешности определения координаты. На практике точность определения центра тяжести сгустка электронов составляет единицы пикосекунд (см. приведенные ниже Примеры осуществления), что является пределом точности при синхронизации с сигналом тока пучка.

Для полноценного решения задачи синхронизации требуется однозначно выбрать один из множества импульсов тока пучка. Для этого нужный импульс тока выбирается с помощью штатного таймерного сигнала и привязанного к нему (заданного для него) сигнала разрешения. Как показано на фиг.4 на верхнем графике (В), электроны, циркулируя в кольце синхротрона, генерируют повторяющийся сигнал тока с периодом следования, равным периоду колебаний ускоряющего поля TRF, формируя импульсы P1... Рk-1, Pk, Pk+1...PN, где: P1...N - импульсы тока пучка, N - число сгустков на орбите синхротрона.

Нужный для синхронизации импульс тока пучка Рk, выбирается подачей с опережением сигнала от штатного таймера (верхний график В фиг. 4)

Сигнал таймера приходит в интервале Т0±ΔТ/2 и формирует с задержкой TDEL, образуемой преобразователями и логическими элементами, сигнал разрешения длительностью TEN. Момент времени Т0 и длительность разрешающего сигнала TEN выбираются таким образом, чтобы время начала разрешающего импульса, находящееся в интервале между Т0+ΔТ/2+TDEL и Т0-ΔT/2+TDEL попадало в промежуток между двумя импульсами тока РK-1 и РK. При этом в интервал времени TEN попадает единственный импульс РK, определяющий время синхронизации Т'0 устройства, где Т'0 - время прихода сигнала Рk, обеспечивая точность и однозначность срабатывания устройства синхронизации. С учетом того, что достаточным условием для этого будет равенство TEN периоду следования импульсов тока пучка TRF.

Примеры осуществления изобретения.

Использование синхроимпульса тока пучка с длительностью не более ста пикосекунд и стабильностью положения не хуже единиц пикосекунд обеспечивает заданную точность синхронизации в тех случаях, когда требуется:

- точная синхронизация нескольких устройств или

- синхронизация устройств с моментом прохождения сгустка электронов определенной точки орбиты, или

- синхронизации с одним конкретным сгустком из сотни сгустков, одновременно находящихся в кольце накопителя.

Для работы предложенной в качестве примера реализации заявляемого в настоящей заявке способа синхронизации системы синхронизации использовали сигналы с одного или нескольких датчиков тока пучка, расположенных по периметру накопительного синхротрона. Сигналы с датчиков тока проходили через широкополосный сигнальный тракт, выполненный из стандартной аппаратуры и формирующий короткий логический импульс, уточняющий время относительно основного синхронизирующего импульса от расположенного на большом расстоянии генератора событий. В результате удалось достичь повышения точности синхронизации со ста пикосекунд до единиц пикосекунд (см. фиг. 2 и 4).

Так, например, для спектроскопии с временным разрешением на основе импульсного лазера, улучшение точности синхронизации со ста пикосекунд до единиц пикосекунд с использованием предложенной методики позволяет повысить разрешающую способность данного метода на порядок.

Предложенная методика синхронизации позволяет также упростить схему синхронизации измерителя поперечного профиля пучка методом лазерного сканирования, а также обеспечить запускающий или реперный импульсы для трековых камер (streak camera), работающих с пикосекундным разрешением.

Изобретение позволяет осуществлять точную синхронизацию, используя в качестве синхроимпульса - сигнал от датчиков тока пучка. Технический результат достигается за счет применения циркулирующего в электронном синхротроне электронного пучка в качестве носителя точной таймерной информации для синхронизации устройств и процессов в электронных синхротронах.

Приведенное выше описание изобретения направлено на то, чтобы позволить любому специалисту в данной области техники реализовать или использовать данное изобретение. Настоящее изобретение не ограничивается описанными примерами осуществления и охватывает множество вариантов, соответствующих раскрытым в данном описании принципам и новым признакам.