Результат интеллектуальной деятельности: Способ прогнозирования риска перфорации крыши носа при эндоскопических эндоназальных хирургических вмешательствах

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно к медицинской визуализации, и может быть использовано в работе диагностических, ЛОР и нейрохирургических отделений стационаров для выявления анатомических особенностей строения решетчатой кости и полости носа необходимых при планировании тактики эндоскопических хирургических вмешательств.

Прототипом является:

Методика оценки глубины ольфакторной ямки, разработанная Keros Р. (Uber die praktische bedeutung der niveauunterschiede der lamina cribrosa des ethmoids. Laryngol. Rhinol. Otol - 1965. - Vol. 41. - P. 808-813). Автор выделил три типа расположения продырявленной пластинки (ольфакторных ямок) относительно медиальных краев этмоидальной ямки: высокое положение (продырявленная пластинка располагается на 1-3 мм ниже крыши решетчатого лабиринта); среднее положение (продырявленная пластинка лежит ниже крыши решетчатого лабиринта на 4-7 мм); низкое положение (продырявленная пластинка находится ниже крыши решетчатого лабиринта на 8-16 мм) /Фиг. 3Б, 4Б/.

Недостатком данной методики оценки глубины ольфакторной ямки является то, что данный способ измерения не показывает истинного соотношения анатомических структур, при таком способе измерения не учитывается соотношение положения плоскости этмоидальной ямки и продырявленной пластинки (горизонтальное или косое), имеющее существенное значение для объективной оценки абсолютной глубины ольфакторной ямки, которая является крышей полости носа. Последняя необходима для оценки топографии передней черепной ямки перед эндоскопическими хирургическими вмешательствами для предупреждения ее повреждения /Фиг. 4А, Б/.

Технический результат заключается в оценке анатомо-топографических особенностей структур решетчатой кости, расположения крыши носа с помощью компьютерной томографии для планирования тактики эндоназальных хирургических вмешательств и прогнозирования развития ятрогенной назоликвореи.

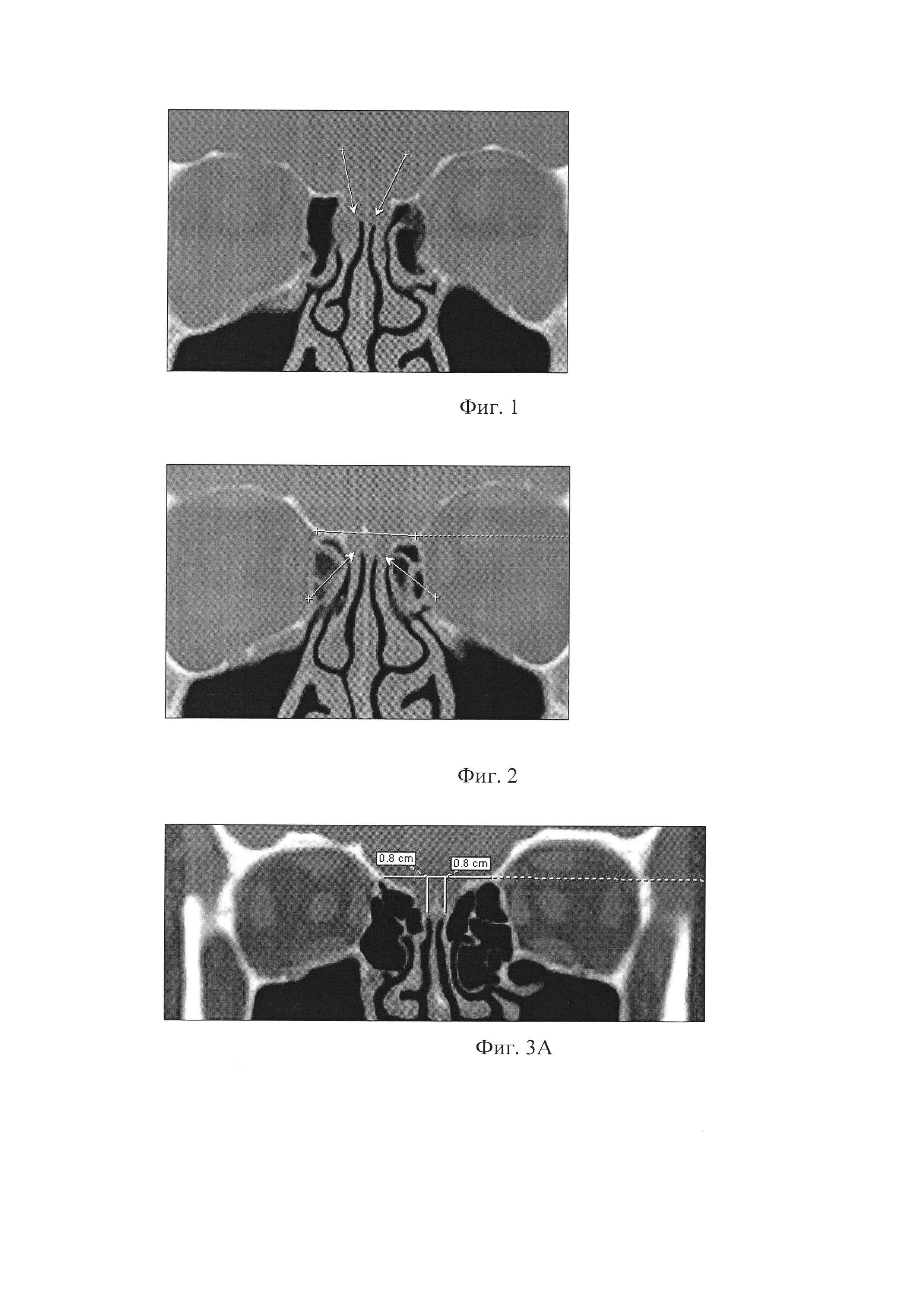

Технический результат достигается тем, что для оценки глубины ольфакторных ямок проводится компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух в стандартной аксиальной с последующей 3D реконструкцией или в коронарной проекциях, измеряется глубина ольфакторных ямок, оценивается симметричность и конфигурация ольфакторных ямок /Фиг. 1/.

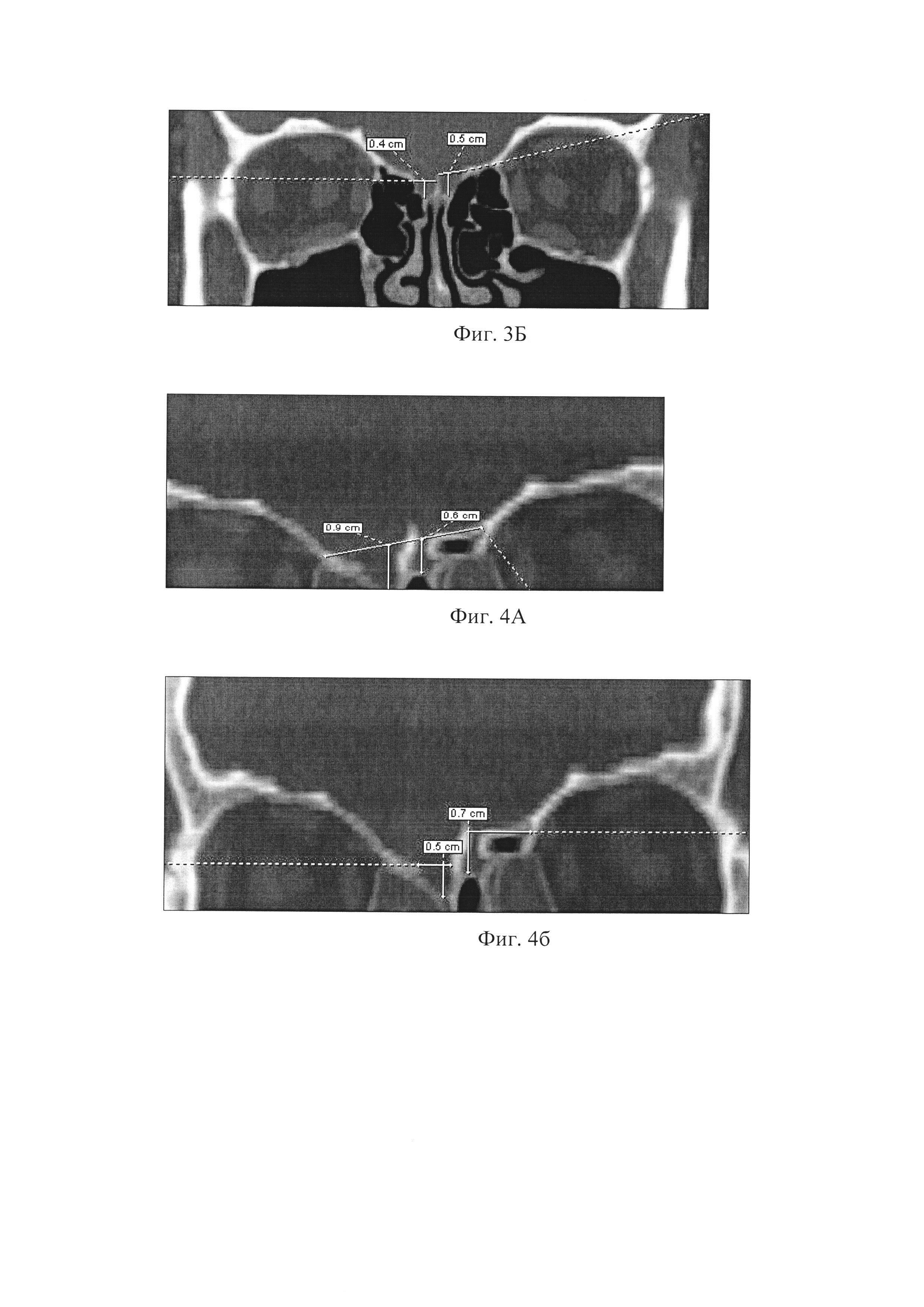

Глубина ольфакторных ямок измеряется от линии, соединяющей между собой латеральные края этмоидальных пластинок до наиболее нижних точек ольфакторных ямок /Фиг. 2, 3А/, оценивается их симметричность, а также их соотношение с расположением крыши полости носа.

Нами было проведено обследование 65 пациентов со спонтанной назальной ликвореей в возрасте от 11 до 78 лет, находившихся на лечении в ЛОР-отделении БМУ Курская областная клиническая больница в период с 2003 по 2017 гг., средний возраст которых составил 49,1 лет. Из них 84,6% были женщины и 15,4% мужчины. У 50 человек (76,9%) была диагностирована этмоидальная спонтанная назоликворея. Средняя глубина ольфакторной ямки составила 8,087±2,11 мм. При глубине ольфакторных ямок более 11 мм (три пациента - 6%), мы диагностировали низкое положение крыши полости носа, если от 6 мм до 10,9 мм (25 пациентов -50%) - среднее положение, если менее 5,9 мм (пять пациентов - 10%) - высокое. У десяти пациентов было выявлено сочетание среднего и низкого положения крыши полости носа (20%) и у семи пациентов среднего и высокого (14%).

При высоком расположением крыши полости носа риск перфорации ее при инструментальном вмешательстве значительно ниже, чем при низком расположении крыши полости носа.

Изобретение поясняется фигурами.

На Фиг. 1. КТ черепа в коронарной проекции. Определяется низкое расположение ольфакторных ямок с обеих сторон. Стрелками отмечены ольфакторные ямки.

На Фиг. 2. КТ черепа в коронарной проекции. Ориентиры для измерения глубины ольфакторных ямок: линия, соединяющая латеральные края этмоидальных пластинок; стрелками обозначены максимально нижние точки обонятельных ямок.

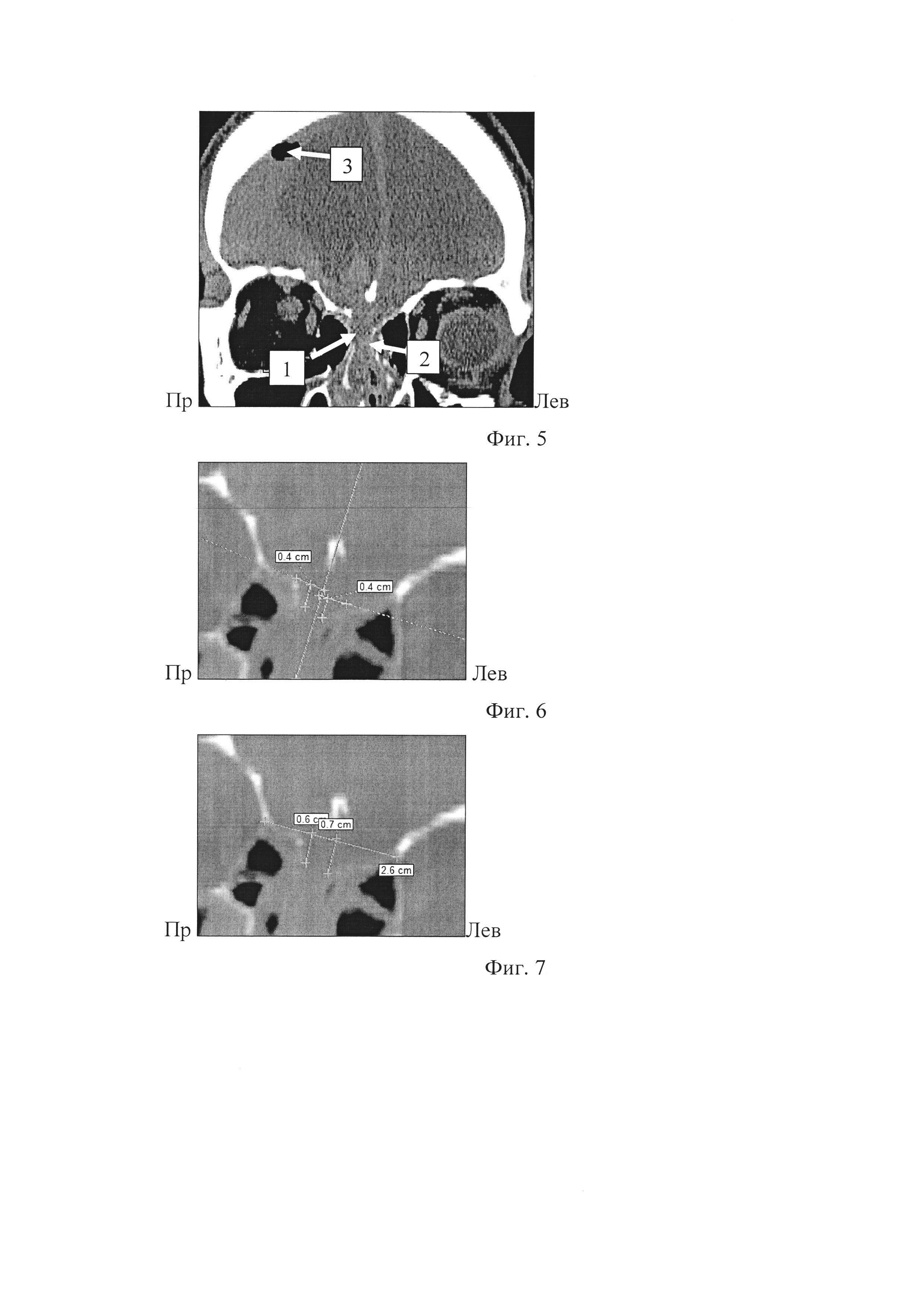

На Фиг. 3А. КТ околоносовых пазух в коронарной проекции, пациент А. Ольфакторные ямки относительно полости носа располагаются на одном уровне.

На Фиг. 3Б. КТ околоносовых пазух в коронарной проекции, пациент А. Глубина ольфакторных ямок измерена по Keros Р. - глубина ольфакторных ямок различная, однако относительно крыши носовой полости они располагаются симметрично с обеих сторон.

На Фиг. 4А. КТ околоносовых пазух в коронарной проекции, пациент Б. Крыша носовой полости объективно располагается ниже справа, глубина ольфакторных ямок различная (справа глубже).

На Фиг. 4Б. КТ околоносовых пазух в коронарной проекции, пациент Б. Глубина ольфакторных ямок измерена по Keros Р. Слева ольфакторная ямка глубже, что не отражает объективное расположение крыши носовой полости.

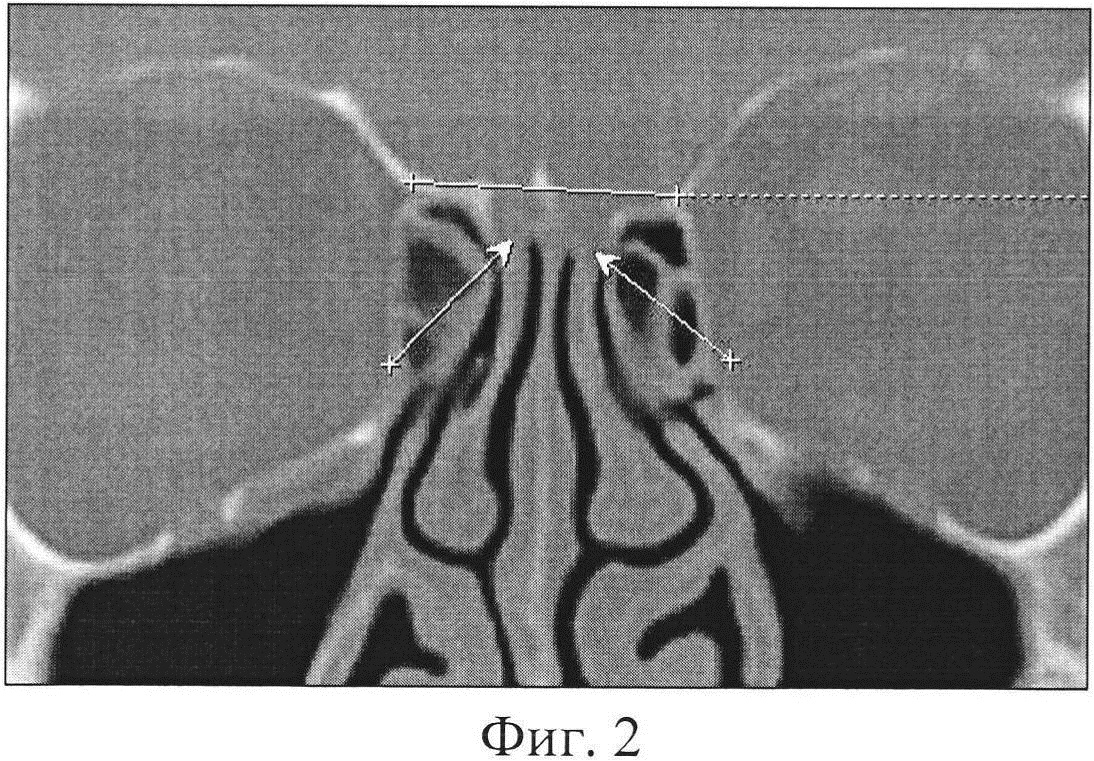

На Фиг. 5. КТ околоносовых пазух в коронарной проекции. Состояние после септотомии и перфорации ситовидной пластинки (1), ольфакторные ямки глубокие, положение плоскости ситовидной пластинки асимметричное (справа горизонтальное, слева косое), в ходе операции инструмент перфорировал крышу носовой полости и проник в полость черепа, в полости носа содержимое неоднородной плотности, включающее кровь и ликвор (2), в полости черепа на фоне субдуральной гематомы визуализируются пузырьки воздуха (3). Перед оперативным вмешательством не была учтена топография крыши носа.

На Фиг. 6. КТ околоносовых пазух в коронарной проекции, реконструкция в костном окне. Состояние после септотомии и перфорации ситовидной пластинки. Глубина ольфакторных ямок измерена по Keros Р. -глубина ольфакторных ямок одинаковая, 4 мм, однако относительно полости носа они расположены не симметрично.

На Фиг. 7. КТ околоносовых пазух в коронарной проекции, реконструкция в костном окне. Состояние после септотомии и перфорации ситовидной пластинки. Глубина ольфакторных ямок измерена относительно латеральных краев этмоидальных пластинок до наиболее нижних точек ольфакторных ямок - глубина ольфакторных ямок различная, справа 6 мм, слева 7 мм, относительно полости носа они расположены не симметрично. При таком способе измерения крыша полости носа расположена низко и является потенциально опасным местом для перфорации медицинским инструментом.

Способ осуществляется следующим образом. Пациенту выполняется компьютерное томографическое исследование околоносовых пазух в коронарной проекции с толщиной среза 0,625 мм или в аксиальной проекции с толщиной среза 0,625 мм и последующей трехмерной реконструкцией в костном режиме. Во время исследования пациент должен находиться в неподвижном состоянии. Технические условия: kV - 120, mA - 120, размер матрицы 512×512. Исследование проводится, лежа на спине в подголовниках для исследования головного мозга и околоносовых пазух в аксиальной и коронарной проекциях, а также в коронарной проекции, лежа на спине или животе с реконструкцией в костном и мягкотканом окнах. Плоскость КТ-сканирования в аксиальной проекции устанавливается таким образом, чтобы уровень первого (проксимального) скана проходил в области нижней части верхнечелюстных синусов по линии, соединяющей нижние части верхнечелюстных синусов и остистый отросток второго шейного позвонка, а последний (дистальный) уровень - немного выше области основного синуса. При КТ-сканировании в коронарной проекции плоскость сканирования устанавливается так, чтобы первый (проксимальный) КТ-срез проходил по линии, соединяющей передний край орбит и наружную поверхность лобной кости, а последний (дистальный) срез - по заднему контуру основной пазухи.

Далее на рабочей станции томографа производится измерение глубины ольфакторных ямок относительно латеральных отделов этмоидальных ямок, оценка их симметричности.

После проведения измерений, оценки положения плоскости решетчатой пластинки дают заключение о расположении крыши полости носа: высокое, среднее или низкое. Чем ниже расположена пластинка, тем выше находится общий носовой ход, который имеет протяженность от дна носовой полости до верхней стенки решетчатой кости (т.е. до этмоидальной пластинки) (Гогниашвили Г., Хоземанн В., 2007). В связи с этим манипулирование на решетчатом лабиринте выше средней носовой раковины в медиальном направлении, даже с применением оптических систем, может привести к перфорации ситовидной пластинки решетчатой кости и проникновению инструмента в переднюю черепную ямку. Выявленное низкое расположение крыши полости носа расценивают как предрасполагающий фактор к развитию ятрогенной назоликвореи при эндоскопическом эндоназальном вмешательстве, требующем абсолютной точности при выполнении данной манипуляции.

Примеры конкретного выполнения

Пациент О., 35 лет, поступил на стационарное лечение для пластики перегородки носа. Перед оперативным лечением был выполнен визуальный осмотр полости носа.

В ходе операции была повреждена решетчатая пластинка с последующим развитием внутричерепных осложнений.

При проведении компьютерной томографии определяется «ремоделирование» ольфакторной ямки решетчатой кости в передних отделах в виде локального расширения и углубления в правых отделах; на этом отрезке визуализируется нарушение целостности продырявленной пластинки на протяжении около 18 мм, верхушка петушиного гребня смещена краниально. Отмечается деформация носового отростка лобной кости в виде его «вдавления», деформация костей носа с формированием локального дефекта между ними слева от средней линии шириной до 4 мм и свободно лежащий костный фрагмент в мягких тканях спинки носа размерами около 4 мм. Парасагиттально и в лобно-височно-теменной области справа определяются субдуральные скопления геморрагического содержимого с пузырьками воздуха толщиной до 15 мм. Срединные структуры смещены влево до 18 мм. Гомолатеральный желудочек сдавлен, контралатеральный компенсаторно расширен. В желудочковой системе визуализируется геморрагическое содержимое. Плотность по ходу межполушарной щели повышена. Дифференцировка серого и белого вещества мозга сглажена, субарахноидальные пространства полушарий мозга сужены, извилины уплощены, борозды сглажены. В верхнечелюстных и клиновидных пазухах содержится кровь. В просвете полости носа содержимое неоднородной плотности (с участками ликворной плотности) /Фиг. 5/.

Заключение: последствия перелома костей носа с деформацией костных структур, вариант анатомического строения решетчатой кости («глубокой» ольфакторной ямке), травматическое (ятрогенное) повреждение продырявленной пластинки решетчатой кости, правосторонняя полушарная субдуральная гематома с прорывом крови в желудочковую систему и субарахноидальное пространство, пневмоцефалия, гемосинуу, признаки набухания вещества мозга и ятрогенной назоликвореи.

При контрольном исследовании, после удаления субдуральной гематомы спустя сутки в глубинных отделах правой гемисферы большого мозга и затылочной доле визуализирована зона вторичной посткомпрессионной ишемии, признаки назоликвореи сохранялись. Спустя двое суток при компьютерно-томографическом исследовании: прогрессирование вторичной ишемии с признаками геморрагической трансформации; пневмоцефалия; отек вещества мозга; нарастание внутренней гидроцефалии; гемосинус и признаки назоликвореи сохранялись.

Таким образом, приведенный пример доказывает возможность использования способа для оценки анатомо-топографических особенностей строения структур решетчатой кости с помощью компьютерной томографии для планирования тактики эндоназальных хирургических вмешательств и прогнозирования развития ятрогенной назоликвореи в клинической практике врачей рентгенологов, оториноларингологов и нейрохирургов /Фиг. 6, 7/.