Результат интеллектуальной деятельности: Способ протонной лучевой терапии внутриглазных злокачественных новообразований

Вид РИД

Изобретение

Изобретение используется в медицинской технике и относится к области применения лучевой терапии пучками заряженных частиц в офтальмологии, конкретно к лечению злокачественных новообразований пучками ускоренных протонов.

Аналогами изобретения являются технология облучения внутриглазных новообразований по статье P. Chauvel "Treatment of Eye Tumors", помещенной в сборнике под ред. U. Linz, Ion Beams in Tumor Therapy (изд. Chaptman & Hall, Weinheim, 1995, pp. 116-126), где, в частности, рекомендуется применение координатной системы лазеров для позиционирования мишени на многих этапах выполнения методики, и данные специального лечебного кресла, подробно приведенные другим аналогом изобретения, швейцарской фирмой-изготовителем  Engineering AG (Flaach, Switzerland), в буклете «Еуе Treatment Chair ЕТС», Quotation No. 13038, 28th October 2015 г. Наиболее близким аналогом способа является общая схема облучения внутриглазных мишеней, опубликованная в статье М. Goitein, Т. Miller, Planning proton therapy of the eye (Nuclear Instruments and Methods Phys. Res. 1983, Vol. A598 pp. 628-634), которая в основном применяется до сих пор и выбрана нами за прототип.

Engineering AG (Flaach, Switzerland), в буклете «Еуе Treatment Chair ЕТС», Quotation No. 13038, 28th October 2015 г. Наиболее близким аналогом способа является общая схема облучения внутриглазных мишеней, опубликованная в статье М. Goitein, Т. Miller, Planning proton therapy of the eye (Nuclear Instruments and Methods Phys. Res. 1983, Vol. A598 pp. 628-634), которая в основном применяется до сих пор и выбрана нами за прототип.

Следует отметить, что предложенная этими авторами методика позиционирования мишени (опухоли) на установке мало изменялась за более 30 лет с момента ее создания и нуждается в существенных доработках. Схема проведения протонной лучевой терапии включает в себя следующие канонические этапы: сбор данных о пациенте (топометрия), составление дозно-анатомического плана, позиционирование мишени (опухоли) на позиционере лучевой установки и собственно облучение мишени пучком протонов. Эти последовательные этапы находятся в постоянной причинно-следственной связи друг с другом. Однако такая связь плохо соблюдается аналогами изобретения. Неточности в положении мишени и окружающих ее внемишенных радиочувствительных структур глаза, допускаемые на разных этапах позиционирования глаза и в процессе дозно-анатомического планирования, достигают 2-3 мм, но это не отвечает высокой точности механических операций, выполняемых в настоящее время с точностью 0,1-0,3 мм.

Недостатком аналогов является также излишнее количество несовпадений положения наблюдаемых рентгеновских маркеров с заданиями дозно-анатомического плана облучения, что приводит к избыточному числу итераций при составлении плана лечения, и как следствие, к чрезмерному количеству симуляций (репетиций) при подготовке сеансов облучения пациентов.

Целью изобретения является сокращение числа итерационных операций дозно-анатомического планирования облучения и позиционирования мишени (опухоли) на пучке протонов путем устранения систематических ошибок, допускаемых при этих действиях, и соответственно, уменьшение вероятности поражения протонным излучением здоровых тканей и близлежащих органов.

Поставленная цель достигается тем, что топометрия дополняется измерением индивидуального угла между зрительной и оптической осями глаза и при позиционировании уточняется положение зрачков глаз на горизонтали с помощью системы цифровых видеокамер и вносятся соответствующие поправки в позиционирование облучаемой мишени.

В случае офтальмологии существенно изменяется характер подготовительных этапов, которые для протонной терапии давно стали каноническими, но имеют свои особенности из-за малых размеров и особой подвижности органа.

После анализа необходимых диагностических данных о характере и стадии заболевания, нужно получить описание и геометрию патологического очага (топометрию органа и мишени). Т.к. сама опухоль прозрачна для рентгеновских лучей, по периметру основания опухоли хирург подшивает на склеру (внешнюю оболочку глаза) рентгеноконтрастные маркеры, которые будут нужны для точного позиционирования мишени при использовании рентгеновского метода центрации. Замеряются расстояния маркеров как от опухоли и лимба глаза, так и друг от друга. Необходимая иммобилизация головы пациента производится с помощью термопластической маски и стоматологической капы. При усадке пациента маску прикрепляют к головодержателю - подголовному модулю кресла позиционера.

При позиционировании глаза его положение связывается с координатной системой лазеров и контролируется по паре ортогональных рентгеновских снимков положение глаза.

Существенное отличием от прототипа при этих действиях - это отсутствующий в прототипе и его аналогах учет важной особенности анатомии глаза. Считается очевидным, что взгляд пациента направляется на объект по оси симметрии глаза. Поэтому за зрительную ось ошибочно принимается оптическая (геометрическая) ось глаза. Это предположение не только затягивает время подготовки облучения, заставляя устранять несоответствия, если они замечены, но и может существенно отразиться на результатах облучения.

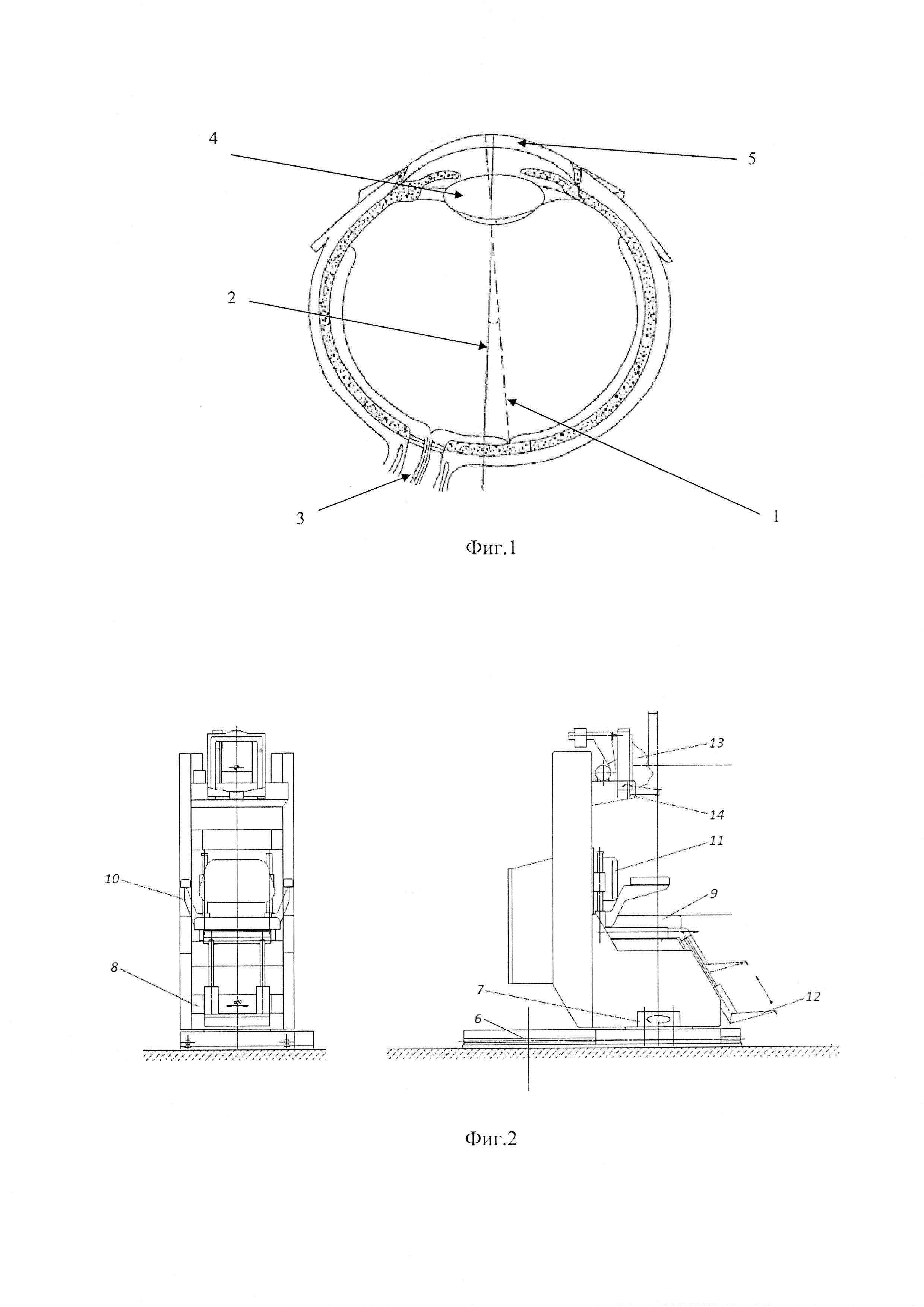

Известно из анатомии и физиологии процесса зрения, что истинное направление взгляда на наблюдаемый объект проходит через центральную ямку желтого пятна глаза (фовеа), которая расположена около оси симметрии глаза, примерно в 2 мм от нее. Вследствие этого зрительная линия, обычно называемая зрительной осью глаза (поз. 1 фиг. 1), не проходит точно ни через центр глаза, ни даже через центр зрачка. Угол между зрительной и оптической осями (поз. 2 фиг. 1) глаза (так называемый угол гамма) не мал и может достигать 15, его среднее значение 5-6°, как показано на фиг. 1 - анатомическая схема поперечного сечения глаза, выполненная с учетом различия между оптической (поз. 1) и зрительной (поз. 2) осями.

В прототипе это не учитывается, то есть методика позиционирования глаза с самого начала заключает в себе неверное предположение о том, что зрительное направление глаза совпадает с его оптической осью. Это вносит погрешность как в определение базового положения центра головы относительно изоцентра установки, так и в положение точки, на которую фиксируется взгляд пациента.

Этот недостаток отражается на точности выполнения всех канонических этапов позиционирования мишени для облучения. В последовательности действий по прототипу заключительный момент для позиционирования глаза возникает, когда пациенту предлагают перевести взгляд на светящуюся фиксационную точку, а при расчетах ее положения в прототипе не вносится поправка на величину угла гамма. Учет этого момента является существенным признаком изобретения.

Известно, что для определения горизонтальной линии, соединяющей центры вершин роговиц (передних полюсов) глаза используются направленные навстречу друг другу лучи лазеров. Во время усадки пациента заранее отъюстированные лучи разделены переносицей, но не это отражается на точности позиционирования, так как юстировка глаза при боковом освещении по касанию роговицы глаза лучом лазера сама по себе не точна.

Для осуществления предлагаемого способа за положением зрачков нужно наблюдать только с переднего направления. Использование этой возможности является существенным признаком изобретения. Анализ показывает, что установка глаза по центру зрачка не только намного точнее, чем по касанию лучами поверхности роговицы, но и только так соблюдается причинно-следственная связь с определением угла гамма.

Известно, что в начале юстировки глаз ставится в т.н. нулевое направление, когда взгляд пациента направляется на ось пучка протонов. В такой юстировке глаза также заложена ошибка на ненулевое значение угла гамма. На фиг. 1 видно, что зрачок смещен от оси глаза на 0,5 мм.

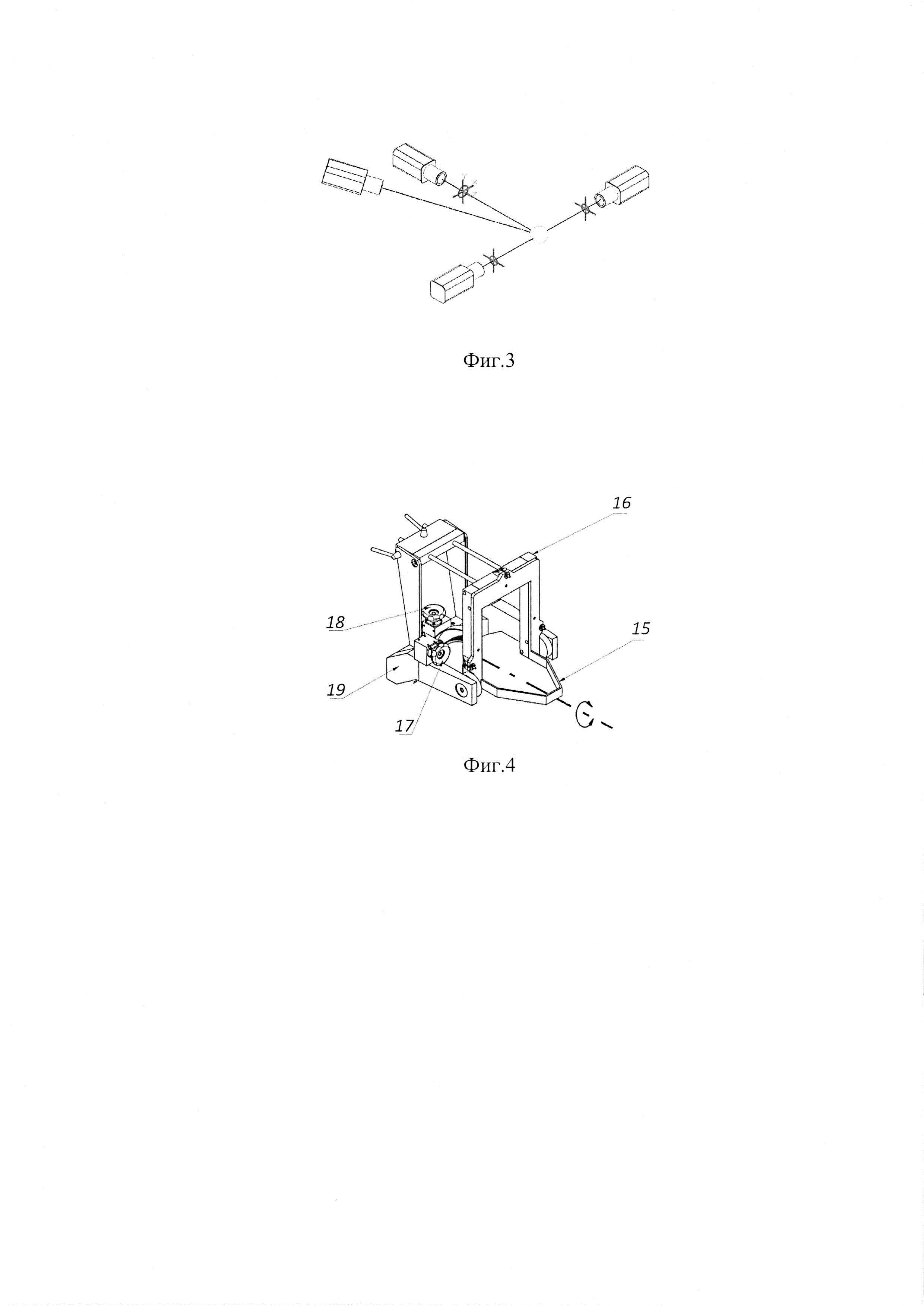

Известно, что для контроля за соблюдением неподвижности глаза во время облучения, перед пациентом устанавливается одна или даже несколько видеокамер. Единственная цель этого - наблюдение за глазом пациента, чтобы немедленно выключить пучок протонов, если пациент не удержит глаз в неподвижном положении. Эти же камеры могут быть приспособлены к решению задачи изобретения. Но для возникающих поправок нужно поворачивать подголовник на кресле вокруг направления оси пучка. Однако эта возможность не предусмотрена даже на последней широко рекламируемой модели указанного выше аналога, специального медицинского кресла ETC, используемого в настоящее время на установке протонной терапии OPTIS2 Института Поля Шеррера (Виллиген, Швейцария), показанной на фиг. 2. Кресло ETC имеет степени свободы перемещения по трем осям ортогональной системы координат плюс наклоны - «кивки» головы вокруг горизонтальной оси, но этого не достаточно для приведения линии, соединяющей зрачки глаз, в горизонтальное положение.

В результате предложенных методических и отчасти конструктивных изменений возникает новое физическое свойство, а именно, учитывается оптика распространения лучей света через преломляющие среды глаза, которая в прототипе и была заменена простым геометрическим проведением луча света прямолинейно через преломляющие среды глаза. Другое упрощение, допущенное в прототипе, не учитывает разницы между точностью касательного и нормального определения координат точек поверхности прозрачной сферы. Эти различия оказались существенными, так как мизерные погрешности, порядка миллиметра или даже его долей, многочисленны и оказались не такими уж мизерными по сравнению с радиусом глаза около 10 мм. А на удалении от глаза, где располагается точка фиксации взгляда, это уже сантиметры. В итоге все действия планирования и позиционирования переходят на более высокий уровень, позволяющий объединить их в единый программно-аппаратный комплекс, новые подходы которого отражают предлагаемые методические изменения.

Сущность заявляемого изобретения поясняется иллюстрациями и чертежами. Известная анатомическая схема поперечного сечения глаза, на котором проявляется разница между оптической и зрительной осями глаза, образующие между собой т.н. угол гамма, и относительным расположением структур глаза, показана на фиг. 1 (цитируется по монографии В.В. Вит. Строение зрительной системы человека. Одесса, «Астропринт», 2003 г.), В соответствии с анатомическим строением глаза, зрительная линия всегда проходит через центральную ямку желтого пятна глаза и узловые точки, т.е. на эту линию не попадают ни центр зрачка, ни центр глаза. Однако во всех аналогах изобретения эта разница не учитывается. На фиг. 1 отмечен также ряд анатомических структур глаза, которые являются органами риска (поз. 3 - зрительный нерв, поз. 4 - хрусталик, поз. 5 - роговица), т.к. страдают отдаленными последствиями облучения, особенно при неточном соблюдении заданного направления оси пучка протонов.

На фиг. 2. показано кресло позиционера, выполненное фирмой  Engineering А и включенное в состав действующей лучевой установки OPTIS-2 поз. 6 - направляющие продольного перемещения кресла, поз. 7 - механизм поворота вокруг вертикальной оси, поз. 8 - основание кресла, поз. 9 - сиденье, поз. 10 - подлокотники, поз. 11 - спинка, поз. 12 - упор для ног, поз. 13 - устройство иммобилизации головы, поз. 14 - механизм наклона головы.

Engineering А и включенное в состав действующей лучевой установки OPTIS-2 поз. 6 - направляющие продольного перемещения кресла, поз. 7 - механизм поворота вокруг вертикальной оси, поз. 8 - основание кресла, поз. 9 - сиденье, поз. 10 - подлокотники, поз. 11 - спинка, поз. 12 - упор для ног, поз. 13 - устройство иммобилизации головы, поз. 14 - механизм наклона головы.

Схема расположения видеокамер, включенных в программно-аппаратный комплекс системы позиционирования, приведена на фиг. 3. Система состоит из четырех видеокамер, которые обеспечивают процедуру позиционирования, фактически создавая визуализацию изоцентра и систему координат позиционера. Так как оба глаза разделены переносицей, две камеры направлены навстречу друг другу. Другая пара камер, одновременно с их использованием для точного позиционирования правого или левого глаза по положению зрачка, контролирует направление взора и изменение положения глаза во время облучения.

На фиг. 4 показано одно из возможных решений механических частей комплекса позиционирования. Это подголовный модуль (головодержатель), он предназначен для иммобилизации зоны интереса (головы) и обеспечивает дополнительные степени свободы наклоном влево-вправо и кивком вперед-назад головы пациента на углы ±6°. Подголовный модуль представляет собой несущую раму (фиг. 4, позиция 19) и имеет крепления для индивидуальных средств иммобилизации, таких как подголовник, стоматологическая капа и термопластичная маска (позиции 15 и 16). Повороты выполняются ручным приводом на основе зубчатых передач (позиции 17 и 18).

Возможность осуществления изобретения подтверждается простой методикой определения индивидуального значения угла гамма, хотя специальная аппаратура для таких измерений в обычных клиниках не предусмотрена. Однако угол гамма может быть рассчитан, если внести незначительные дополнения в действия, штатно выполняемые на этапе топометрии. Место пересечения зрительной и оптической осей глаза в оптических узловых точках определяется по обычно имеющимся данным о рефракции глаза пациента, дополняя их обычными ультразвуковыми измерениями передне-задней длины глаза. При этом обычно замеряются также расстояния от вершины роговицы до переднего и заднего полюса хрусталика, и необходимо, чтобы все эти данные заносились в протокол топометрии. После этого направление зрительной оси может быть рассчитано, если измерять не только межзрачковое расстояние для дали, что делается всегда, но и межзрачковое расстояние для близи (по стандартной терминологии).

Действия, выполняемые всегда на компьютерной системе дозно-анатомического планирования, должны производиться уже с поправкой на рассчитанную величину угла гамма. По этому плану корректируется положение фиксационной точки, на которую направляется взгляд пациента под контролем видеокамер, и наконец, делается рентгеновский снимок, подтверждающий правильную установку мишени.

Если положение маркеров на рентгеновском снимке не совпадает с запланированным, то дозно-анатомическое планирование продолжается введением поправок на предполагаемые неточности планирования и позиционирования. Этот процесс повторяют, пока путем ряда итерационных действий планирования не добиваются совмещения заданного и видимого положения маркеров.

Осуществление изобретения требует также доработки конструкции специального медицинского кресла небольшим поворотом подголовника вокруг оси пучка. Такая доработка не требует сложных конструктивных решений, т.к. диапазон нужных поворотов невелик и не превосходит ±5°, как следует из опыта работы с лазерным эквивалентом этих действий

Необходимость доработок способа стала понятна в процессе лечения больных увеальной меланомой, выполнявшейся авторами изобретения в период 2006-2009 г., когда на протонный пучок синхротрона Института теоретической и эксперисентальной физики (ИТЭФ, Москва) врачи НИИ глазных болезней имени Гельмгольца выполняли лечение увеальной меланомы. Тогда был накоплен опыт, легший в основу изобретения. При использовании методики лечения, разработанной по прототипу, рентгеновские изображения маркеров опухоли часто не совпадали с их запланированным положением и совпадение достигалось лишь после повторений процедур позиционирования, длящихся до 60 минут. Если же пациент не выдерживал длительной подготовки облучения, симуляция или сеанс облучения переносился на следующий день. На это жалуются и врачи, продолжающие работать по прототипу за рубежом.

Однако уже тогда удавалось повысить точность дозно-анатомического планирования. Для этого данные топометрии дополнялись уточненными анатомическими данными, а именно, приблизительным учетом ожидаемого угла гамма, вводя его известное среднее значение 6°, а также более подробными измерениями маркеров (оценивались их азимутальные координаты). Это позволило выполнять предварительное планирование заранее и начинать позиционирование больного уже при наличии предварительного плана облучения.

Непосредственный технический результат проделанной работы состоял в следующем. Ускорив начало лечения составлением предварительного дозно-анатомического плана, удалось избежать повторных симуляций для всех 15 пролеченных больных, более чем вдвое (до 10-20 минут) было сокращено время подготовки и самого облучения. Повысилось качество лечения и его комфортность для пациента и одновременно была снижена длительность, а следовательно и стоимость курса лечения.

Осуществление изобретения требует также доработки конструкции специального медицинского кресла небольшим поворотом подголовника вокруг оси пучка. Такая доработка не требует сложных конструктивных решений, т.к. диапазон нужных поворотов невелик и не превосходит ±5°, как следует из опыта работы, выполнявшихся с лазерным эквивалентом этих действий. Тогда толщина лазерного луча составляла 2 мм и с ними возникали указанные поправки положения горизонтальной оси.

Таким образом, технический результат изобретения достигается за счет изменений способа использования существующего устройства, а именно:

- Индивидуальный расчет угла гамма обеспечивается расширением объема топометрической информации, включая в нее дополненные ультразвуковые измерения, определение межзрачкового расстояния вблизи и данные рефракции глаза.

- Установка горизонтальной линии зрачков выполняется группой цифровых видеокамер, в дополнение к обычной их функции контроля за стабильностью положения глаза во время облучения.

- Поворот иммобилизованной в подголовном модуле головы пациента вокруг оси пучка приводит положения глаза пациента в соответствие с показаниями цифровых видеокамер.

- Поворот иммобилизованной в подголовном модуле головы пациента вокруг оси пучка приводит положения глаза пациента в соответствие с показаниями цифровых видеокамер.

В результате увеличивается точность попадания пучка протонов на злокачественную опухоль и не происходит травматизация близлежащих здоровых тканей и органов, сокращается время реабилитации пациентов.

Перечень фигур

Фиг 1. Анатомическая схема поперечного сечения глаза, выполненная с учетом различия между оптической и зрительной осями.

Фиг 2. Схема специального медицинского кресла ETC, используемое на установке протонной терапии OPTIS2

Фиг 3. Схема расположения видеокамер программно-аппаратного комплекса визуализации положения изоцентра лучевой установки при позиционировании опухоли на пучке.

Фиг 4. Подголовный модуль.