Результат интеллектуальной деятельности: Способ прогнозирования нуждаемости в проведении повторного хирургического вмешательства после остеосинтеза пяточной кости

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может быть использовано для прогнозирования нуждаемости в проведении повторных хирургических вмешательств, после открытой репозиции и внутренней фиксации (ORIF) перелома пяточной кости на фоне хронических нарушений кровообращения нижних конечностей, при возникновении гнойных осложнений в зоне операционного доступа.

Использование расширенного бокового доступа для открытой репозиции переломов пяточной кости позволяет достичь анатомической репозиции отломков суставных поверхностей и в последующем выполнить внутреннюю фиксацию специальной пластиной [9]. Оперативное лечение больных с переломами пяточной кости, не учитывающее особенности кровоснабжения нижних конечностей и имеющуюся сопутствующую патологию у этих пострадавших, почти в 30% случаев приводит к осложнениям в раннем послеоперационном периоде [12]. В ряде случаев у пациентов присутствуют заболевания и факторы риска, приводящие к нарушению кровообращения дистальных отделов нижних конечностей, в том числе в зоне планируемого операционного доступа (хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей, табакокурение и т.д.) - предполагающие не обоснованный научно отказ от расширенного латерального доступа в пользу малоинвазивного оперативного, или вовсе консервативного лечения, обрекая пациента на раннее первичное артродезирование в подтаранном суставе [10, 11].

Важность прогнозирования нуждаемости в проведении повторных хирургических вмешательств после ORIF пяточной кости определяется тем, что такой прогноз позволяет своевременно корректировать лечебно-диагностическую тактику, объем и целесообразность оперативного лечения пострадавших с переломами пяточной кости на фоне хронического нарушения кровообращения нижних конечностей.

В клинической практике раннее прогнозирование вариантов заживления операционной раны и необходимость повторных ревизионных оперативных вмешательств после ORIF пяточной кости осуществляется на основании возраста больного, наличия курения, заболеваний периферических сосудов, характера перелома по классификации Sanders, состояния мягких тканей, наличия опыта у хирурга и др. [1, 5-8].

Лантух Т.А. с соавт. (2014) занимались оценкой риска развития хирургических осложнений при оперативном лечении внутрисуставных переломов пяточной кости [2]. Однако авторы не обосновали целесообразность и объем инструментального исследования больных этой категории на фоне нарушения периферического кровообращения.

Таким образом, в указанных работах не решается задача прогнозирования нуждаемости в проведении повторных хирургических вмешательств после остеосинтеза пяточной кости у пострадавших с переломами пяточной кости на фоне хронического нарушения кровообращения нижних конечностей.

С целью объективизации полученных данных, а также определения объема оперативного вмешательства, целесообразности применения медикаментозной и немедикаментозной терапии в период стационарного лечения, необходимо проведение ряда инструментальных исследований, а именно: рентгенография пяточной кости и компьютерная томография пяточной кости.

Кроме того, для объективного обследования кровообращения зоны предполагаемого оперативного вмешательства необходимо выполнение таких исследований, как: дистанционная инфракрасная полипозиционная термометрия (ДИПТ), посегментарная манометрия с определением лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) и транскутанная оксиметрия (ТрОк).

При обследовании кровообращения зоны предполагаемого оперативного вмешательства следует подчеркнуть важность оценки компенсаторных возможностей микроциркуляторного русла, при проведении функциональных проб с регистрацией показателей методом ТрОк. Наиболее распространенными считают ортостатические пробы (ОртПр), результаты которых фиксируют после поднятия нижней конечности (первая ОртПр) в лежачем положении на 30-45 в течение 3-6 минут и опускания нижней конечности в течение 3-6 минут (вторая ОртПр) [4].

Известен «Способ прогнозирования послеоперационного нагноения раны» [3], посвященный прогнозу нагноения раны на основе лабораторных критериев. Сущность данного способа заключается в том, что в крови больного до операции и после нее на 4-5 сутки определяют уровень малонового диальдегида и активность супероксиддисмутазы. При увеличении концентрации малонового диальдегида по сравнению с предоперационными данными и уменьшении активности супероксиддисмутазы или сохранении приблизительно равной показателям до операции прогнозируют послеоперационное нагноение раны. Использование способа обеспечивает упрощение исследования, которое может быть воспроизводимо в любой биохимической лаборатории, при этом повышается достоверность исследования за счет выявления предикторов воспалительного повреждения ткани, а не косвенных признаков этого повреждения.

Недостатком данного способа является отсутствие каких-либо других анализируемых, в том числе анамнестических критериев и данных объективной оценки кровообращения в зоне предполагаемого доступа, что не позволяет обеспечить точность прогнозирования нуждаемости в проведении повторных хирургических вмешательств, после остеосинтеза пяточной кости у пострадавших с ее переломами.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является «Шкала оценки рисков возможного хирургического лечения переломов пяточной кости ABCDEF» [2].

В качестве оцениваемых с прогностической целью используются следующие критерии или параметры с присвоением им балльной оценки: возраст, пузыри (волдыри, фликтены), сопутствующие заболевания (связанные или не связанные с приемом лекарственных препаратов), табакокурение, энергия травмы, число внутрисуставных фрагментов (исходя из классификации Sander's). По результатам суммы баллов прогнозируется возможный исход, следовательно - вариант лечебной тактики.

Недостатком данного способа является недостаточная точность прогнозирования. Это обусловлено тем, что прогноз осуществляется на основании эмпирического анализа (не анализируют данные объективного исследования), не определена диагностическая эффективность оцениваемых критериев и факторов, а также тем, что факторы, учитываемые в качестве критериев прогноза риска нагноения, не позволяют достоверно осуществлять ранний прогноз, т.к. они не обоснованы математически и носят мнемонический характер. При этом в данном способе не учитываются другие, очевидно значимые факторы и критерии - результаты объективного обследования кровообращения зоны предполагаемого оперативного вмешательства.

Таким образом, данный способ прогнозирования характера заживления послеоперационной раны и нуждаемости в проведении повторного хирургического вмешательства (ПХВ) после остеосинтеза пяточной кости не является обоснованным в отношении конкретного больного, не использует доступные современные методы его обследования. Кроме того, прототип посвящен отбору на оперативное лечение в принципе, а не прогнозированию раннего послеоперационного результата, что не обеспечивает точности в отношении прогноза.

Технический результат, на достижение которого направлено настоящее изобретение, заключается в повышении точности прогнозирования нуждаемости в проведении ПХВ, после остеосинтеза пяточной кости из расширенного латерального доступа на фоне хронического нарушения кровообращения нижних конечностей различной этиологии с возможностью последующей коррекции лечебной тактики.

Технический результат достигается тем, что способ прогнозирования нуждаемости в проведении ПХВ после ORIF пяточной кости, включающий обследование пациента в предоперационном периоде, согласно изобретению осуществляют на основе оценки нуждаемости в ПХВ, для чего проводят дистанционную полипозиционную инфракрасную термометрию с определением проксимально-дистального градиента (ПДГ), далее проводят посегментарную манометрию с определением ЛПИ, затем выполняют ТрОк, измеряя транскутанное напряжение кислорода как базальное, так и при первой ОртПр, его плато после первой ортостатической пробы, при второй ортостатической пробе, разницу между базальным значением и второй ортостатической пробой, плато после второй ортостатической пробы, далее вычисляют линейные дискриминантные функции по формулам

F1=-97,8556+29,7001*rtr+101,6612*abi-0,0459*toll-0,1662*ponk+1,0880*pall-1,8754*dtrp+0,5974*pfin,

F2=-94,5315+29,2303*rtr+100,7026*abi-0,5313*toll-0,5118*ponk+1,5190*pall-2,2998*dtrp+0,6757*pfin,

где F1 - первая классификационная дискриминантная функция, соответствует группе пациентов, не требующих ПХВ;

F2 - вторая классификационная дискриминантная функция, соответствует группе пациентов, требующих ПХВ;

rtr - ПДГ, °С;

abi - ЛПИ, отн.ед.;

torb - базальное значение уровня кислорода при ТрОк, мм рт.ст.;

toll - уровень кислорода при первой ОртПр, мм рт.ст.;

ponk - плато уровня кислорода после первой ОртПр, мм рт.ст.;

pall - уровень кислорода второй ОртПр, мм рт.ст.;

dtrp - разница уровней кислорода между базальным значением и второй ОртПр, мм рт.ст.;

pfin - плато уровня кислорода после второй ОртПр, мм рт.ст.,

Затем сравнивают полученные значения первой и второй дискриминантных функций, при этом функция, значение которой оказывается больше, указывает на принадлежность пациента к соответствующей группе.

В качестве закономерного результата нуждаемости в проведении ПХВ после ORIF пяточной кости из расширенного латерального доступа на фоне хронического нарушения кровообращения нижних конечностей различной этиологии, можно рассматривать разработку математической многомерной модели прогнозирования нуждаемости в ПХВ в связи с развитием гнойных осложнений.

Для достижения этой цели нами был использован дискриминантный анализ - метод многомерной статистики, применяемый для решения задач классификации, позволяющий отнести объект с определенным набором признаков к одному из известных классов.

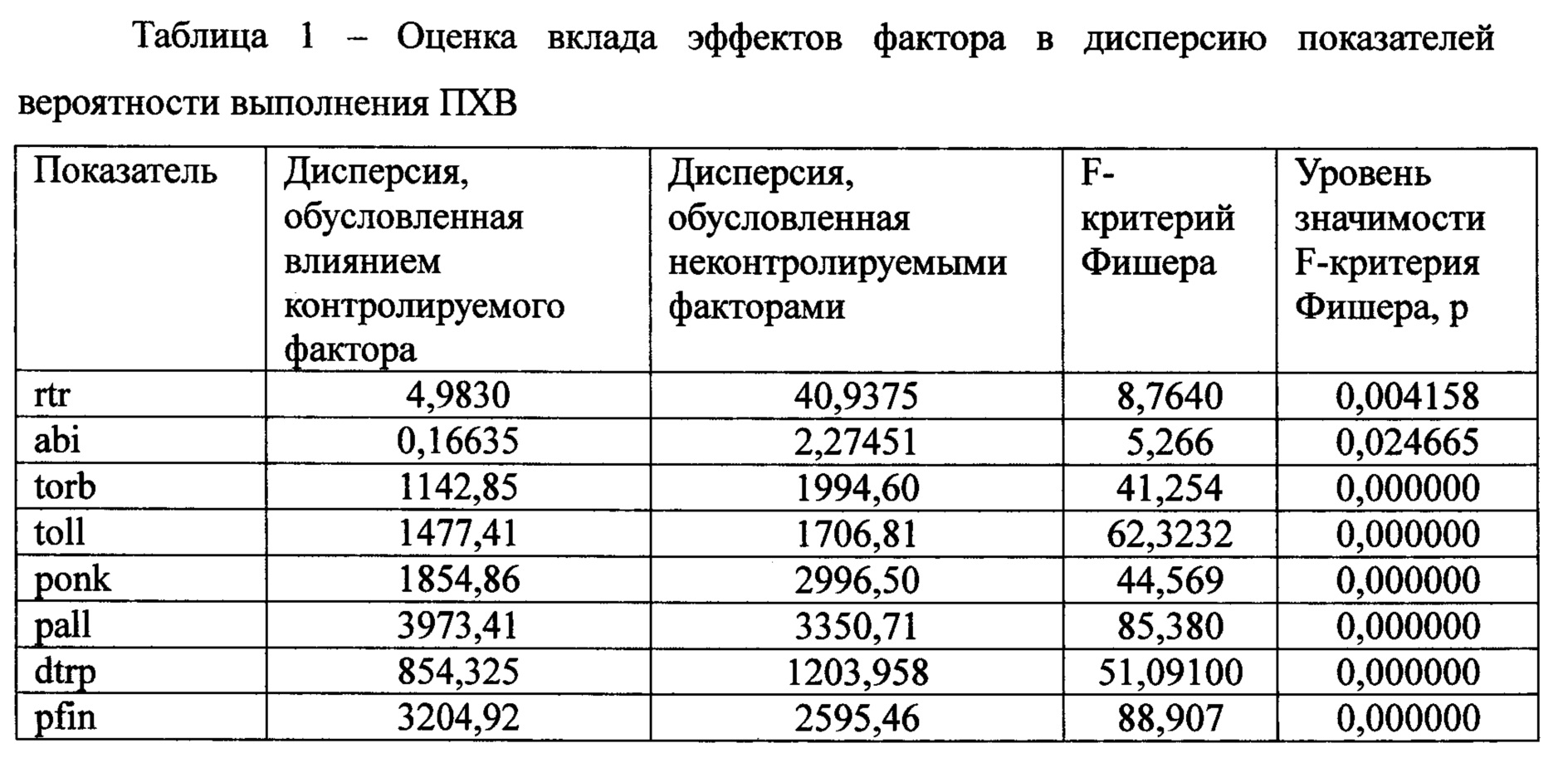

В целях отбора группы наиболее информативных признаков, включаемых в конечные модели, оценена информативность каждого признака методом однофакторного дисперсионного анализа, произведена их экспертная оценка, опробован ряд моделей с различным набором признаков.

Оценка связи возникновения осложнений и нуждаемости в ПХВ с показателями, измеренными в ходе нашего исследования, оцененных в количественной и порядковой шкалах, проведена с использованием однофакторного дисперсионного анализа. Изучалось разложение дисперсии показателей на составляющие:

- дисперсию вследствие влияния контролируемого фактора (вариант возникновения потребности в ПХВ и осложнений и: нет или да);

- дисперсию, вызываемую действием неконтролируемых, случайных факторов и ошибками измерения.

По доле дисперсии, обусловленной контролируемым фактором, определялась степень и значимость влияния на каждый из показателей и соответственно связь с данным количественным показателем. Результаты дисперсионного анализа для информативных признаков прогнозирования нуждаемости в проведении ПХВ приведены в табл. 1.

где rtr - ПДГ, °C;

abi - ЛПИ, отн.ед.;

torb - базальное значение уровня кислорода при ТрОк, мм рт.ст.;

toll - уровень кислорода при первой ОртПр, мм рт.ст.;

ponk - плато уровня кислорода после первой ОртПр, мм рт.ст.;

pall - уровень кислорода второй ОртПр, мм рт.ст.;

dtrp - разница уровней кислорода между базальным значением и второй ОртПр, мм рт.ст.;

pfin - плато уровня кислорода после второй ОртПр, мм рт.ст.

Анализ результатов дисперсионного анализа показывает, что для построения дискриминантной модели прогнозирования вероятности выполнения ПХВ может быть использован ряд показателей, имеющих статистически достоверную связь с прогнозированием нуждаемости в проведении ПХВ. Наиболее тесная связь выявлена с показателями базального уровня кислорода при ТрОк (F=41,254; р<0,0001), уровня кислорода при первой ОртПр (F=62,323; р<0,0001), плато уровня кислорода после первой ОртПр (F=44,569; р<0,0001), уровня кислорода при 2-ой ОртПр (F=85,380; р<0,0001), разницей уровней кислорода между базальным значением и второй ОртПр (F=51,091; р<0,0001), плато уровня кислорода после второй ОртПр (F=88,907; р<0,0001). Несколько менее такие показатели, как ПДГ (F=8,764; р<0,01) и ЛПИ (F=5,266; р<0,05).

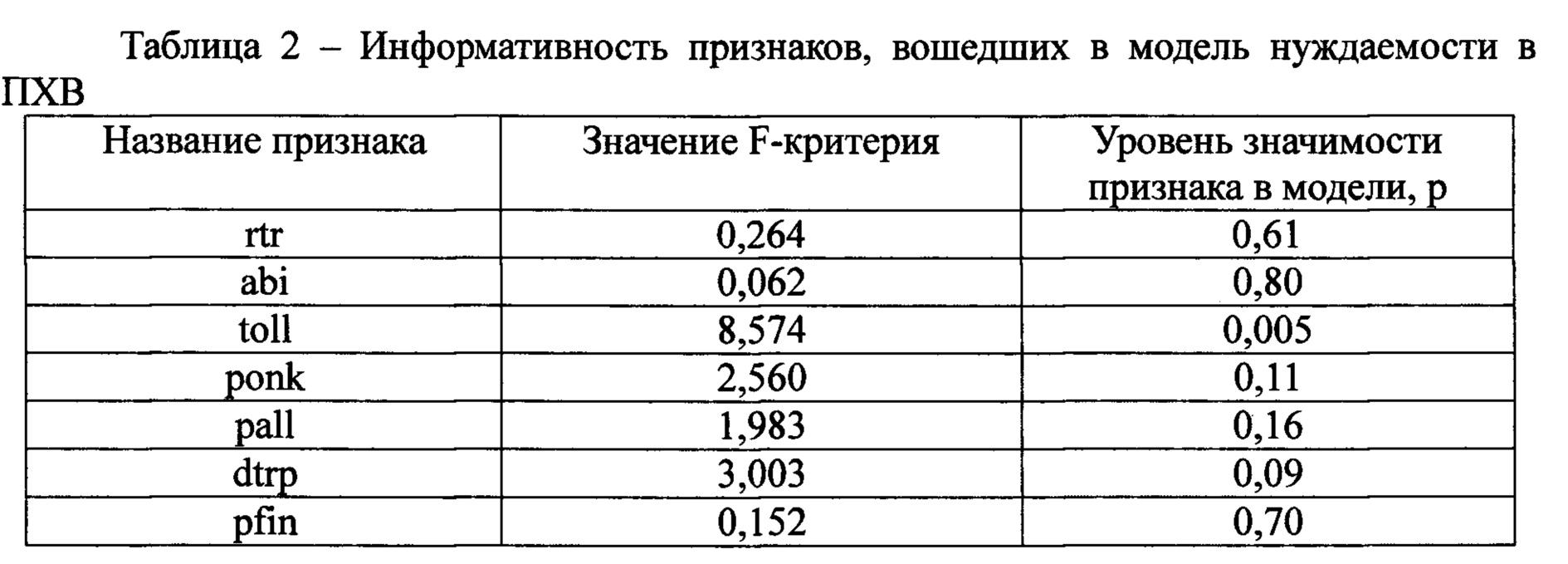

Окончательная дискриминантная модель прогнозирования нуждаемости в проведении ПХВ содержат 7 переменных, указанных в табл. 2.

Полученная модель прогнозирования нуждаемости в проведении ПХВ статистически достоверна (критерий F(7,66)=6,232; р<,00001).

Самьм информативным показателем для прогнозирования нуждаемости в проведении ПХВ в полученной дискриминантной модели, таким образом, оказался уровень кислорода при первой ОртПр (р<0,01). Данная переменная имеет наибольшие отношения межгрупповой и внутригрупповой дисперсий.

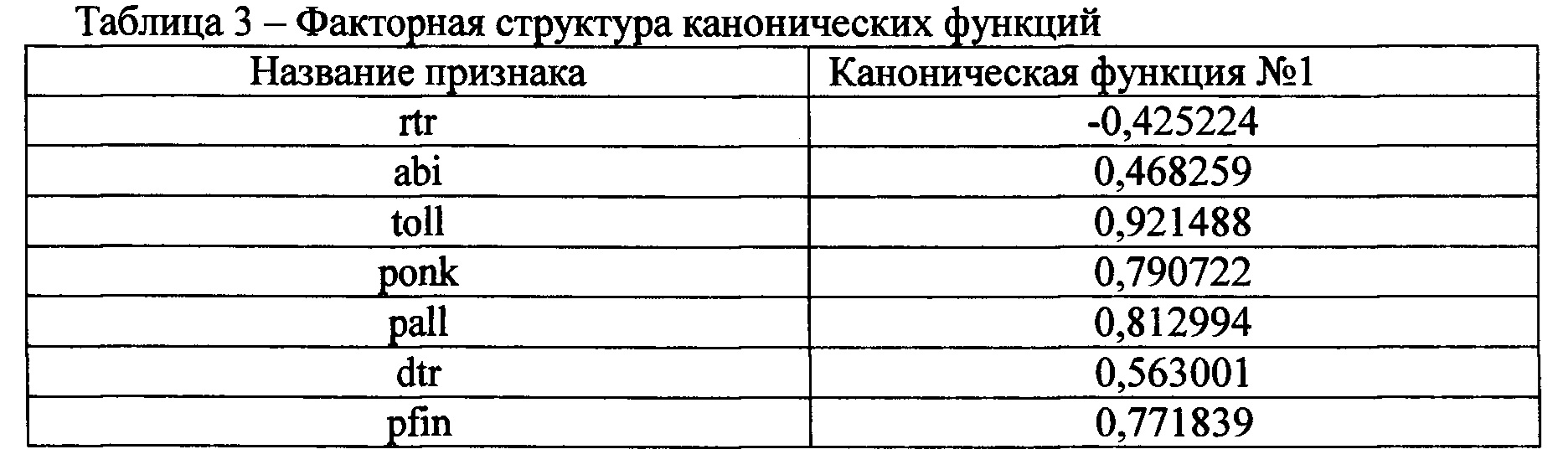

В ходе выполнения канонического анализа получена одна каноническая линейная дискриминантная функция (КЛДФ) с уровнем значимости р<0,001 (критерий хи-квадрат Пирсона - 34,76; число степеней свободы df=7). Характер факторной структуры канонической функции (табл. 3) позволил интерпретировать ее как фактор уровень кислорода при первой ОртПр: наиболее тесная корреляционная связь данной канонической функции выявлена с данной переменной (r=0,92).

При условии равной априорной вероятности принадлежности пациента к рассматриваемым группам получены линейные классификационные дискриминантные функции

F1=-97,8556+29,7001*rtr+101,6612*abi-0,0459*toll-0,1662*ponk+1,0880*pall-1,8754*dtrp+0,5974*pfin,

F2=-94,5315+29,2303*rtr+100,7026*abi-0,5313*toll-0,5118*ponk+1,5190*pall-2,2998*dtrp+0,6757*pfin,

где rtr - ПДГ, °С;

abi - ЛПИ, отн. ед.;

toll - уровень кислорода при первой ОртПр, мм рт.ст.;

ponk - плато уровня кислорода после первой ОртПр, мм рт.ст.;

pall - уровень кислорода второй ОртПр, мм рт.ст.;

dtrp - разница уровней кислорода между базальным значением и второй ОртПр, мм рт.ст.;

pfin - плато уровня кислорода после второй ОртПр, мм рт.ст.

Первая классификационная дискриминантная функция, соответствует группе пациентов, не требующих ПХВ, вторая - пациентов, требующих ПХВ.

Для практического применения полученной дискриминантной модели используется расчет значений данных классификационных функций по результатам обследования пациента. Функция, значение которой оказывается больше, указывает на группу, вероятность принадлежности пациента к которой выше.

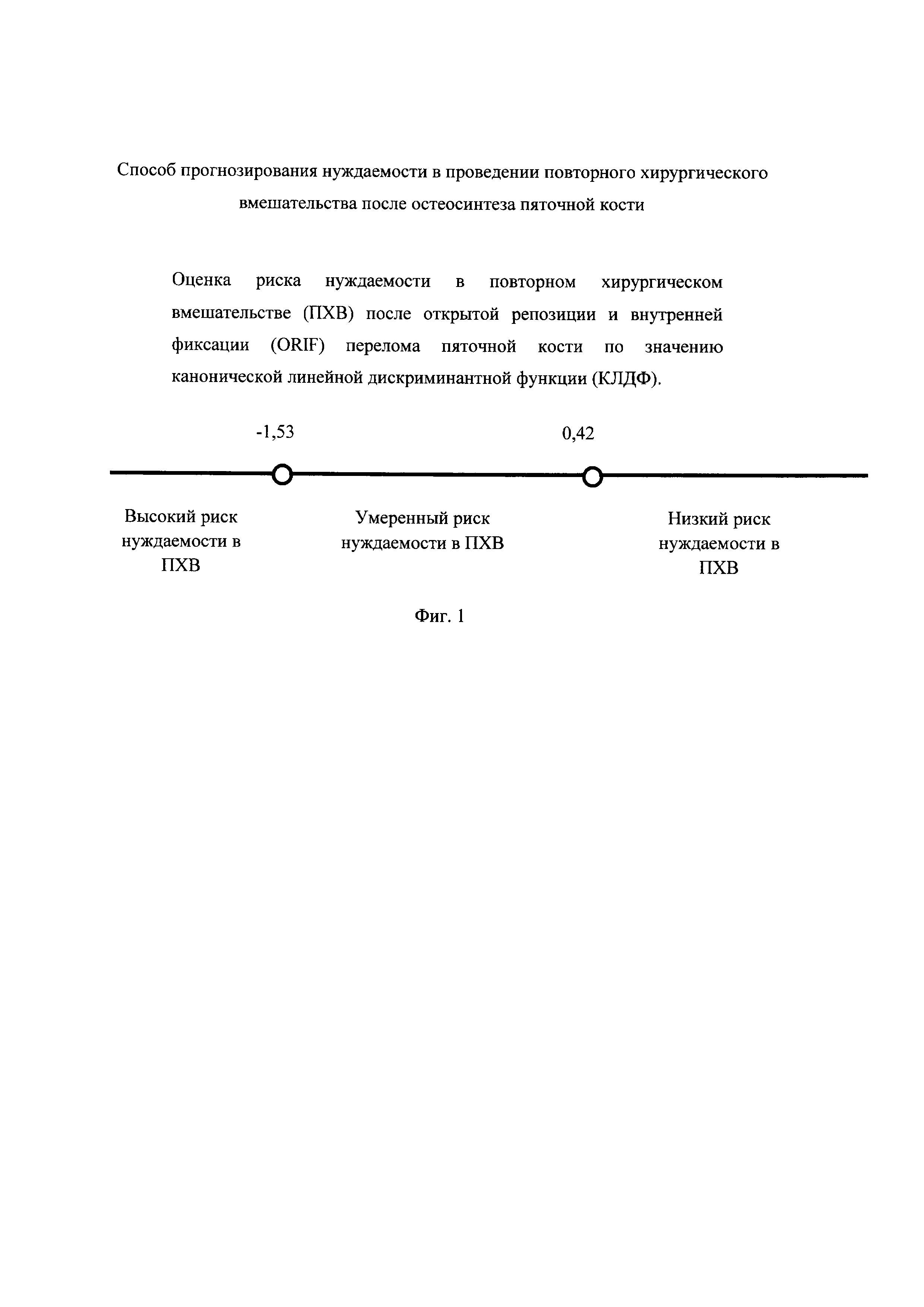

Заявленный способ поясняется следующими иллюстрациями:

На фиг. 1 представлена шкала оценки риска нуждаемости в ПХВ после ORIF перелома пяточной кости по значению канонической дискриминантной функции - КЛДФ;

Способ прогнозирования нуждаемости в проведении ПХВ после ORIF пяточной кости осуществляют следующим образом: у больного рассчитывают ПДГ после проведения ДИПТ. Далее проводят посегментарную манометрию с определением ЛПИ и транскутанную оксиметрию. После определения базального уровня кислорода, выполняют ОртПр, измеряя и фиксируя уровень кислорода на этапах проведения: при первой ОртПр, плато уровня кислорода после первой ОртПр, уровень кислорода второй ОртПр, разницу уровней кислорода между базальным значением и второй ОртПр, плато уровня кислорода после второй ОртПр. Затем, используя полученные из результатов анализа значения, рассчитывают линейные классификационные дискриминантные функции по следующим формулам:

F1=-97,8556+29,7001*rtr+101,6612*abi-0,0459*toll-0,1662*ponk+1,0880*pall-1,8754*dtrp+0,5974*pfin,

F2=-94,5315+29,2303*rtr+100,7026*abi-0,5313*toll-0,5118*ponk+1,5190*pall-2,2998*dtrp+0,6757*pfin,

где rtr - ПДГ, °C;

abi - ЛПИ, отн. ед.;

toll - уровень кислорода при первой ОртПр, мм рт.ст.;

ponk - плато уровня кислорода после первой ОртПр, мм рт.ст.;

pall - уровень кислорода второй ОртПр, мм рт.ст.;

dtrp - разница уровней кислорода между базальным значением и второй ОртПр, мм рт.ст.;

pfin - плато уровня кислорода после второй ОртПр пробы, мм рт.ст.

Затем сравнивают полученные значения первой и второй дискриминантных функций. Функция, значение которой оказывается больше, указывает на принадлежность пациента к соответствующей группе больных, не нуждающихся или нуждающихся в ПХВ после ORIF перелома пяточной кости на фоне хронических нарушений кровообращения нижних конечностей.

Способ прогнозирования нуждаемости в проведении повторных хирургических вмешательств после остеосинтеза пяточной кости поясняется следующими примерами:

Пример 1

Пациент Т., 44 лет, поступил по поводу закрытого внутрисуставного импрессионного перелома правой пяточной кости со смещением отломков. Отрицает наличие курения. Со слов пациента - на учете у сосудистого хирурга не состоит. Травма полечена в результате падения с высоты более 2 метров. При ходьбе отмечает боль в икроножных мышцах через 30 минут после начала движения. При ускорении ходьбы с переходом на бег - чувство судорог в икроножных мышцах. Выявлено отсутствие симметрии и снижение волосяного покрова голеней. Кожный покров обеих голеней и стоп бледный. Пульсация подколенной артерии и тыльной артерии стопы правой нижней конечности - снижена. Пациент является активным курильщиком в течение 14 лет.

При поступлении выполнено общеклиническое и рентгенологическое обследование. Перелом классифицирован как II тип по классификации Каплана (угол  9°). СКТ заднего отдела стопы - не выполнено. По классификации Фонтейна-Покровского IIa ст.

9°). СКТ заднего отдела стопы - не выполнено. По классификации Фонтейна-Покровского IIa ст.

Через 5 суток с момента поступления, выполнена ORIF из расширенного латерального доступа с пластикой аутотрансплантатом из крыла подвздошной кости.

Через 4 суток с момента ORIF выявлено: воспаление краев послеоперационной раны. На фоне проводимого лечения, включающего в себя: смену асептических салфеток над послеоперационной раной, антибиотикотерапию, антикоагулянты, антигипоксанты и препараты, улучшающие реологические свойства крови, а также сеансы гипербарической оксигенации - заживление вторичным натяжением. Швы сняты на 11 сутки с момента операции. Количество к/д - 17. Общий срок нетрудоспособности - 3,5 месяца.

Результаты исследований:

rtr - 1,60°С; abi - 1,01; toll - 18; ponk - 29; pall - 27; dtrp - (-)1; pfin - 25.

По приведенным формулам расчета классификационных дискриминантных функций получены значения: F1=93,182372 и F2=89,746306. Наибольшее значение приняла функция, соответствующая группе больных, не нуждающихся в ПХВ.

Таким образом, у данного пациента на основании заключения разработанного способа низка вероятность нуждаемости в ПХВ. Отсутствие проведения ПХВ подтверждает прогноз - у пациента не проводили ПХВ.

Пример 2

Пациент К., 55 лет, поступил по поводу закрытого внутрисуставного импрессионного перелома левой пяточной кости со смещением отломков. Травма получена при прыжке со строительных лесов (до 2 метров) за 1 час до поступления в стационар. Со слов пациента - за три года до настоящего обращения в стационар, в поликлинике по месту жительства поставлен диагноз: облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей. При ходьбе отмечает боль в икроножных мышцах через 10-15 минут от начала движения. Выявлено снижение и нарушение симметричности волосяного покрова кожного покрова голеней.

При поступлении выполнено общеклиническое и рентгенологическое обследование. Перелом классифицирован как II тип по классификации Каплана. По классификации Фонтейна-Покровского - IIa ст. Выполнена закрытая ручная репозиция пяточной кости, с гипсовой лонгетной иммобилизацией. СКТ заднего отдела стопы - не выполнена. Консультация сосудистого хирурга не была назначена.

Срок с момента поступления до операции - 8 суток. В раннем послеоперационном периоде развилось осложнение в виде краевого некроза. На 21-ый день после ORIF -площадь краевого некроза = 8 см2. Умеренная краевая эпителизация. Выполнено повторное хирургическое вмешательство - ревизия послеоперационной раны, некрэктомия. Рана зажила вторичным натяжением через 23 дня с момента ПХВ. Количество к/д - 48. Общий срок нетрудоспособности - 4 месяца.

Результаты исследований:

rtr - 3,0°C; abi - 0,80; toll - 11; ponk - 19; pall - 20; dtrp - (-)3; pfin -17.

По приведенным формулам расчета классификационных дискриминантных функций получены значения: F1=106,75256 и F2=106,91928. Наибольшее значение приняла функция, соответствующая группе больных нуждающихся в ПХВ.

Таким образом, у данного пациента на основании заключения разработанного способа высока вероятность нуждаемости в ПХВ. Проведение ПХВ подтверждает прогноз - у пациента проводили ПХВ.

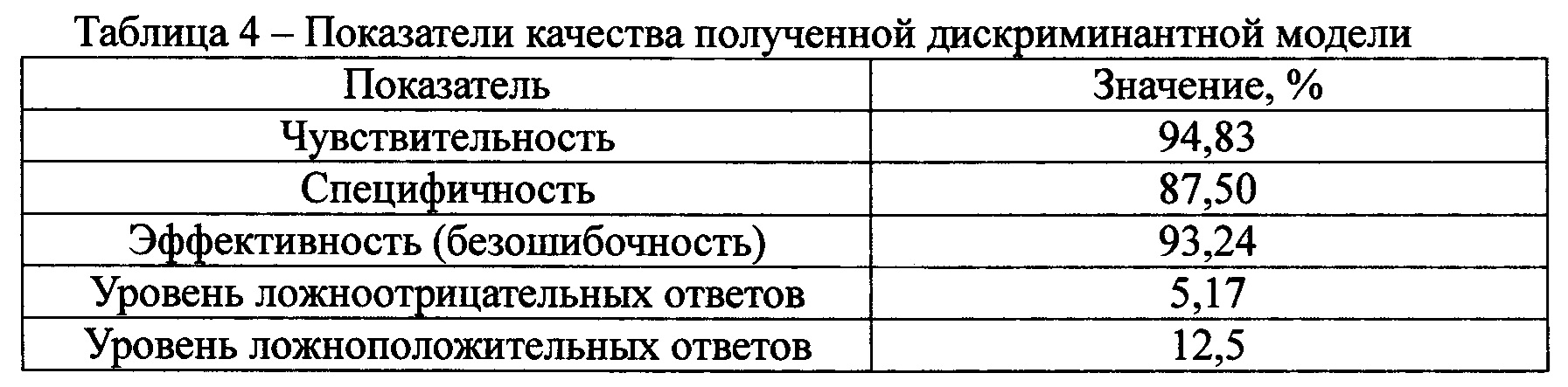

Верификация полученной модели проводилась на основании распознавания моделью имеющейся группы больных (табл. 4).

Эффективность полученной модели составляет 93%, что подтверждает возможность достаточно качественного прогноза нуждаемости в ПХВ.

Анализ матрицы факторной структуры канонических переменных, координат центроидов исследуемых групп, а также коэффициентов канонической линейной дискриминантной функции (КЛДФ) показывает, что в пользу высокой нуждаемости в ПХВ свидетельствуют: высокие значения уровня кислорода второй ОртПр и плато уровня кислорода после 2-й ОртПр, а также низкие значения ПДГ, ЛПИ, уровня кислорода при первой ОртПр, плато уровня кислорода после первой ОртПр и разницы уровней кислорода между базальным значением и второй ОртПр.

Построение КЛДФ позволяет предложить шкалу риска проведения ПХВ. КЛДФ рассчитывается следующим образом:

КЛДФ=-2,92032+0,24117*rtr+0,49211*abi+0,24917*toll+0,17745*ponk-0,22125*pall+0,21787*dtrp-0,04021*pfin,

где rtr - ПДГ, °C;

abi - лодыжечно-плечевой индекс, отн.ед.;

toll - уровень кислорода при первой ОртПр, мм рт.ст.;

ponk - плато уровня кислорода после первой ОртПр, мм рт.ст.;

pall - уровень кислорода второй ОртПр, мм рт.ст.;

dtrp - разница уровней кислорода между базальным значением и второй ОртПр, мм рт.ст.;

pfin - плато уровня кислорода после второй ОртПр, мм рт.ст.

Оценка риска в соответствии с полученными координатами центроидов групп пациентов с вероятностью выполнения ПХВ после ORIF пяточной кости проводится следующим образом (см. фиг. 1): на оси выделенной дискриминантной канонической функции при ее значении, меньшем -1,53, риск нуждаемости в ПХВ высок: относительный риск (ОР), рассчитанный по результатам оценки имеющейся матрицы наблюдений, составил 25,8. При значениях КЛДФ в интервале от -1,53 до 0,42 риск нуждаемости в ПХВ умеренный (ОР=4,8). Минимальный риск (ОР=0,03) - при значениях КЛДФ более 0,42. Расчет КЛДФ для пациента Т. (пример 1) показал наличие высокого риска (КЛДФ=-1,45) нуждаемости в ПХВ, что совпадает как с оценкой - классификационных ЛДФ, так и с проведением ПХВ в раннем послеоперационном периоде после открытой репозиции и внутренней фиксации (ORIF) перелома пяточной кости.

Таким образом, предложенный способ прогнозирования нуждаемости в проведении ПХВ после ORIF пяточной кости позволяет на основании вычисления ПДГ, расчета ЛПИ, проведения ТрОк, с высокой точностью оценить риск нуждаемости в ПХВ в раннем послеоперационном периоде после ORIF перелома пяточной кости.

Таким образом, предложенный способ прогнозирования нуждаемости в проведении ПХВ после ORIF пяточной кости позволяет на основании вычисления ПДГ, расчета ЛПИ и проведения ТрОк с высокой точностью оценить риск развития осложнений требующих ПХВ в раннем послеоперационном периоде после ORIF перелома пяточной кости, определения целесообразности оперативного лечения с применением расширенного латерального доступа и необходимости, фармакологической коррекции в до- и послеоперационном периоде с сеансами гипербарической оксигенации.

Предлагаемый способ прогнозирования нуждаемости в проведении повторных хирургических вмешательств после остеосинтеза пяточной кости экономичен и может быть рекомендован для занесения в перечень обязательного обследования для всех пациентов, которым планируется ORIF перелома пяточной кости.

Источники информации

1. Коробушкин Г.В. Оптимизация лечения больных с повреждениями костей стопы: дис. … д-ра мед. наук / Г.В. Коробушкин. - М., 2015. - 369 с.

2. Лантух Т.А. Показания и противопоказания к хирургическому лечению внутрисуставных переломов пяточной кости: дис. … канд. мед. наук / Т.А. Лантух. - М., 2014. - 126 с.

3. Способ прогнозирования послеоперационного нагноения раны: патент 2310850, Российская Федерация, № RU 2006115211; заявл. 02.05.2006; опубл. 20.11.2007.

4. Ступин В.А. Транскутанная оксиметрия в клинической практике: метод. рекомендации / В.А. Ступин, А.И. Аникин, С.Р. Алиев. - М, 2010. - 57 с.

5. Coughlin M.J. Mann's Surgery of the Foot and Ankle / M.J. Coughlin, C.L. Saltzman, R.B. Anderson. - 9 ed. St. Luis: Elsevier Health Sciences, 2014. – 2304 p.

6. Folk J.W. Early wound complications of operative treatment of calcaneus fractures: analysis of 190 fractures / J.W. Folk, A.J. Starr, J.S. Early // J. Orthop. Trauma. - 1999. - Vol.13, №5. - P.477-486.

7. Morbidity associated with ORIF of intra-articular calcaneus fractures using a lateral approach / E.J. Harvey, L. Grujic, J.S. Early et al. // Foot Ankle Int. - 2001. - Vol.22, №11. - P.868-873.

8. Multidetector CT evaluation of calcaneal fractures / K. Badillo, J.A. Pacheco, S.O. Padua et al. // Radiographics. - 2011. - Vol.31, №1. - P.81-92.

9. Outcome Determining Factors for displaced Intra-articular Calcaneal Fractures treated operatively / S.A. Nawfar, K.X. Chan, H.M. Idham et al. // Malaysian Orthop. J. - 2015. - Vol.9, №3. - P. 8-16.

10. Percutaneous reduction, screw fixation, and calcium sulfate cement grafting was effective for displaced intra-articular calcaneal fractures / L. Chen, G. Zhang, J. Hong, et al. // J. Bone Joint Surg. Am. - 2012. - Vol.94-A, №10. - P.941.

11. Sanders R. Displaced intra-articular fractures of the calcaneus / R. Sanders // J. Bone Joint Surg. Am. - 2000. - Vol.82, №2. - P.225-250.

12. Schepers T. Displaced Intra-articular Fractures of the Calcaneus: with an emphasis on minimally invasive surgery / T. Schepers. - Rotterdam: T. Schepers, 2009. - 166p.