Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения функционального состояния системы гемостаза

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно к гемокоагулогии, и может быть использовано для выявления лиц группы риска развития гемокоагуляционных осложнений.

Известен инструментальный способ оценки функционального состояния системы гемостаза - тромбоэластография (ТЭГ), заключающийся в графической (фотооптической или механической) регистрации вязкостных характеристик крови и плазмы в процессе их свертывания, с последующим определением показателей тромбоэластограммы. характеризующих исследуемый процесс [Авторское свидетельство СССР N1520450, М.кл. G01N 33/86, опубл. 07.11.89, БИ N41].

Недостатками данного способа являются низкая чувствительность и воспроизводимость, невозможность выявлять тонкие сдвиги в системе свертывания крови и проводить аналитическую оценку выявленных нарушений.

Известен способ определения функционального состояния системы гемостаза путем регистрации электрокоагулограммы крови [см. кн. Коблов Л.Ф. Методы и приборы для исследования гемостаза. - М: Медицина, 1975, с. 75-79], заключающийся в регистрации изменения электрического сопротивления пробы крови, залитой в ячейку с двумя электродами. Ячейка совершает колебательные движения, благодаря чему кровь попеременно замыкает и размыкает электроды. Запись результата исследований имеет вид ряда периодических импульсов с частотой следования 0,1 Гц (6 импульсов в минуту), огибающая которых характеризует процесс свертывания крови. Амплитуда импульсов соответствует сопротивлению крови, находящейся в данный момент между электродами измерительной ячейки. При оценке электрокоагулограммы учитывают следующие показатели: TI - время начала свертывания: Т2 - время конца свертывания; Т - продолжительность свертывания; Ам - величина максимальной амплитуды; Ао - величина минимальной амплитуды. По изменениям этих параметров получают представления о различных нарушениях свертывающей системы крови.

Недостатками данного способа являются инерционность, сравнительно низкие точность и чувствительность измерений вследствие протекания интенсивных побочных физико-химических процессов, сопутствующих перемещению электродов и исследуемой среды относительно друг друга.

Известен способ определения функционального состояния системы гемостаза [см. патент РФ №2109297, G01N 33/86, 1998], заключающийся в том, что проводят измерения амплитуд записи процесса свертывания крови в его начале, затем спустя одну, две и три минуты от его начала определяют скорости свертывания крови за вторую и третью минуты, вычисляют обратные им величины и сравнивают все четыре с одноименными показателями свертывания крови в норме. При наличии разнонаправленных отклонений диагностируют нарушение функционального состояния системы гемостаза.

Недостатками способа являются низкая точность и длительность его выполнения.

За прототип принят способ определения функционального состояния системы гемостаза [см. патент РФ №2430380, G01N 33/86, 2011], заключающийся в том, что проводят измерение амплитуды записи процесса свертывания крови в его начале, определяют показатели начала и конца процесса свертывания электрокоагулограммы крови и сравнивают их с одноименными показателями процесса свертывания крови в норме и при разнонаправленных отклонениях диагностируют нарушения функционального состояния системы гемостаза, регистрируют текущую амплитуду сопротивления крови в первый момент времени и измеряют второе сопротивление крови в кратный момент времени от первоначального значения времени, по двум сопротивлениям и моментам времени находят предельное сопротивление крови и постоянную времени, по которым вычисляют сопротивление крови в начале и конце процесса свертывания и по найденным параметрам определяют показатели начала и конца процесса свертывания крови.

Недостатками прототипа являются сравнительно низкие точность и чувствительность измерения и длительность измерения.

Технической задачей способа являются повышение метрологической эффективности, а именно точности измерений, и сокращение времени исследования.

Поставленная техническая задача достигается следующим образом.

В способе определения функционального состояния системы гемостаза, заключающемся в том, что проводят измерение амплитуды записи процесса свертывания крови в его начале, определяют показатели начала и конца процесса свертывания электрокоагулограммы крови и сравнивают их с одноименными показателями процесса свертывания крови в норме и при разнонаправленных отклонениях диагностируют нарушения функционального состояния системы гемостаза, в отличие от прототипа, определяют предельное напряжение по калибровочной характеристике, калибровку проводят априори для двух измеренных и известных значений верхней и нижней границ адаптивного диапазона, калибровочной характеристикой служит функция постоянной времени, компенсирующая неопределенность предельного напряжения, выбранного произвольно, и связывающая эталонную и измеренную характеристики за счет нормирования измеренных значений известными, по калибровочной характеристике находят действительные значения постоянной времени и предельного напряжения крови, по которым последовательно строят калибровочную характеристику постоянной времени, эталонную характеристику и определяют показатели начала и конца процесса свертывания крови.

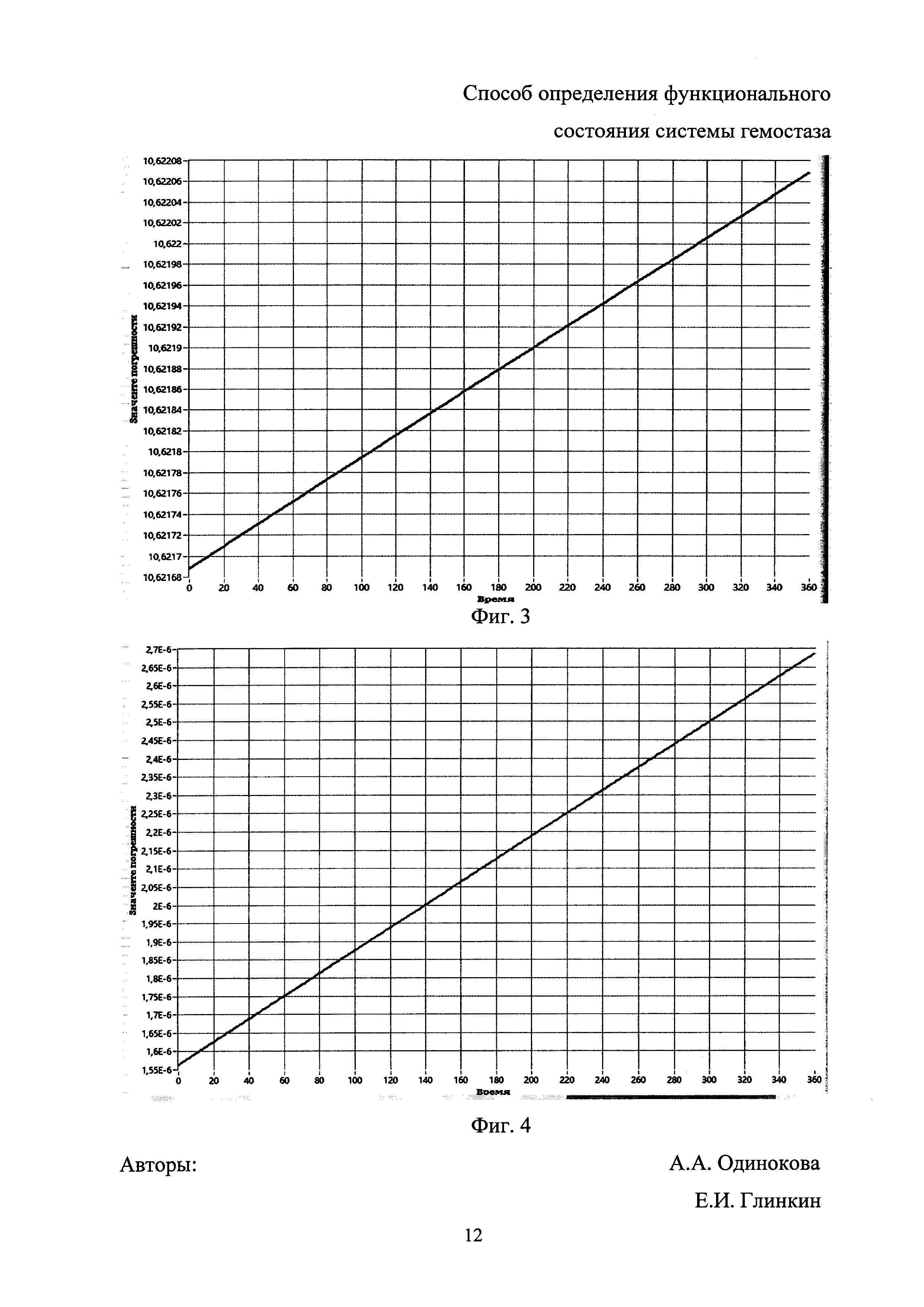

Сущность предлагаемого способа поясняют фиг. 1, 2.

1. Определяют предельное напряжение крови U0 по калибровочной функции T0i(u).

2. Калибровку проводят априори для двух известных эталонных Uэi (фиг. 1 кривая 1) и измеренных Ui,  (фиг. 1 кривая 2) значений верхней и нижней границ адаптивного диапазона процесса гемостаза. У пациентов с известным значением амплитуды напряжения крови Uэ1, Uэ2 для интервалов времени измерения t1 и t2 регистрируют измеренные значения амплитуды напряжения крови U1 и U2.

(фиг. 1 кривая 2) значений верхней и нижней границ адаптивного диапазона процесса гемостаза. У пациентов с известным значением амплитуды напряжения крови Uэ1, Uэ2 для интервалов времени измерения t1 и t2 регистрируют измеренные значения амплитуды напряжения крови U1 и U2.

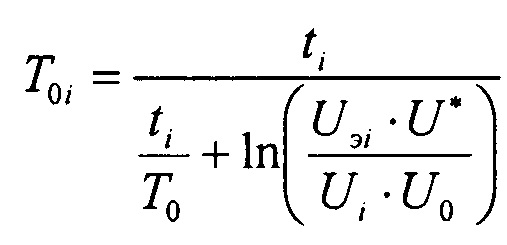

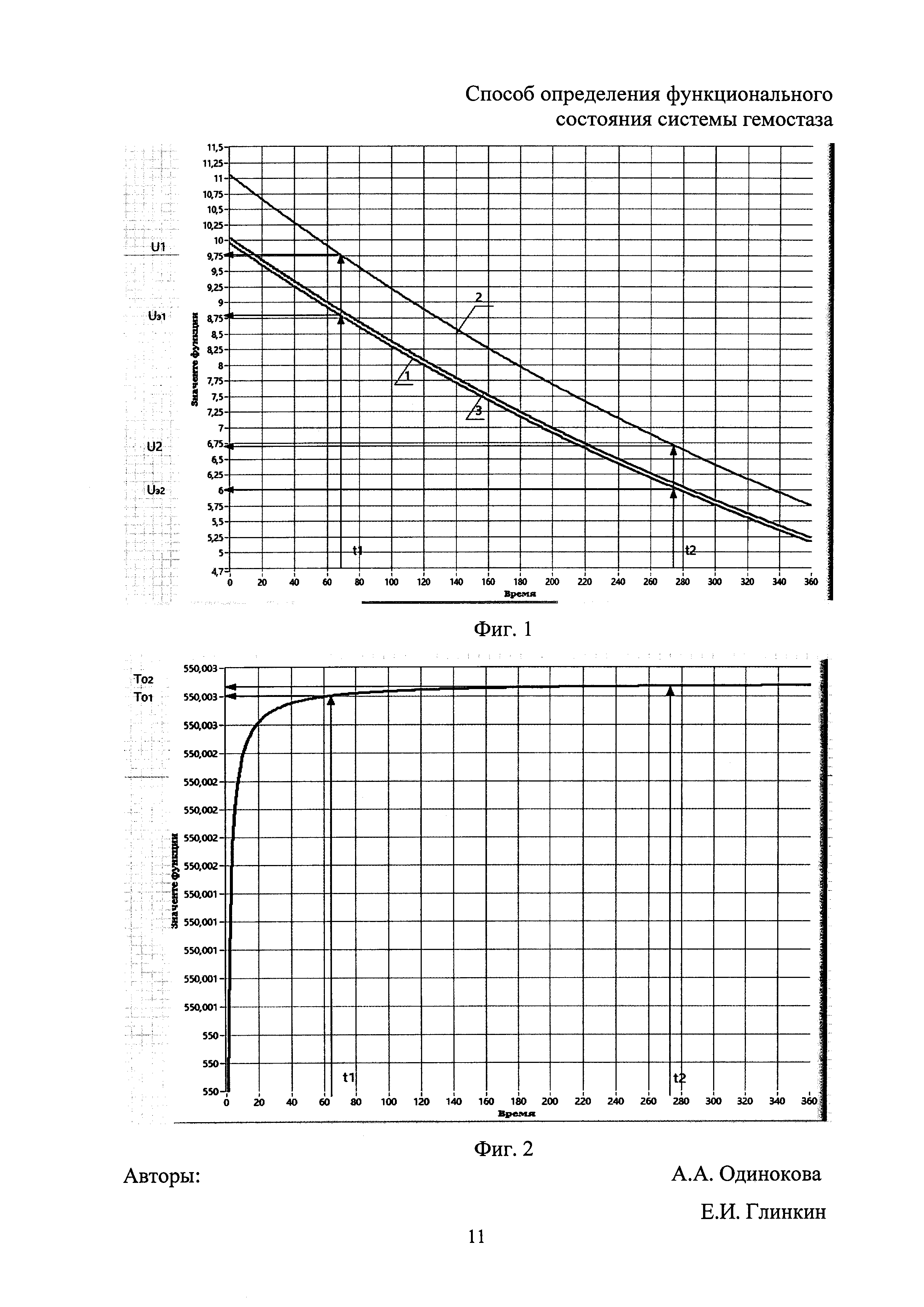

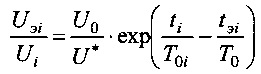

3. Калибровочной характеристикой служит характеристика T0i (фиг. 2) постоянной времени, компенсирующая неопределенность предельного напряжения U*, выбранного произвольно, и связывающая эталонную Tэi и измеренную Ti зависимости за счет нормирования измеренных значений известными

По калибровочной характеристике T0i восстанавливают характеристику Ui, тождественную эталонной

,

,

которая максимально приближена к эталонной кривой Uэi:

.

.

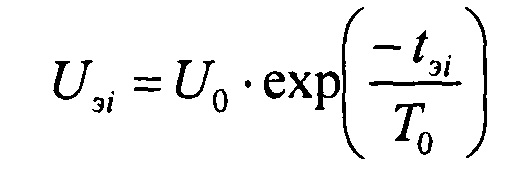

Эталонная характеристика Uэi=U и характеристика ей тождественная Ui получены из экспоненциальной динамической характеристики с искомыми информативными параметрами Т0, U0:

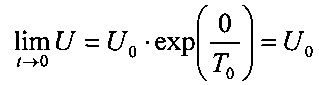

где T0 - постоянная времени процесса гемостаза и U0 - предельное напряжение крови. Физический смысл информативных параметров следует из предельных соотношений:

,

,

т.е. U0 - предельное напряжение крови для t=0;

,

,

т.е. Т0 - постоянная времени.

На практике один из информативных параметров исследуемой характеристики, как правило, неизвестен. В этом случае один параметр задается произвольно U*, а второй принимает вид функции T0i, которая компенсирует незнание первого информативного параметра. С помощью этой функции калибруется измеренная кривая.

Задаем произвольно параметр U*=const вместо неизвестного действительного значения постоянной времени U0. Для компенсации произвольности константы U* постоянную времени T0 превратиться в характеристику T0i, компенсирующую незнание предельного напряжения U0.

Калибровочной функцией для известных параметров T0, U0 служит экспоненциальная динамическая характеристика (2).

Калибровочную характеристику T0i выразим из системы уравнений с известными параметрами Т0, U0 характеристики Uэi, являющейся эталонной (получено путем аппроксимации экспериментальных данных), и характеристики Ui, являющейся измеренной, с произвольной константой U* и характеристикой T0i:

Поделим одно уравнение системы на другое, чтобы выразить калибровочную характеристику:

.

.

В соответствии с закономерностями калибровки и tэi=ti, следует калибровочная характеристика T0i, связывающая между собой эталонную и измеренную кривые:

Следовательно, калибровочной характеристикой служит функция постоянной времени, компенсирующая неопределенность предельного напряжения крови, выбранной произвольно (фиг. 2).

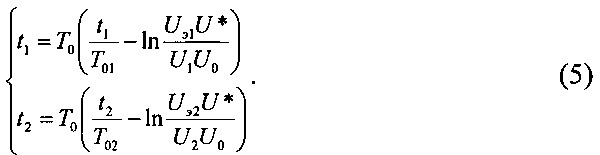

4. По калибровочной характеристике T0i находят действительные значения предельного напряжения крови U0 и постоянной времени T0, которые являются информативными параметрами, доставляющими оптимум калибровочной характеристике. Из характеристики (4) составим систему уравнений для  :

:

Поделив одно уравнение системы (5) на другое

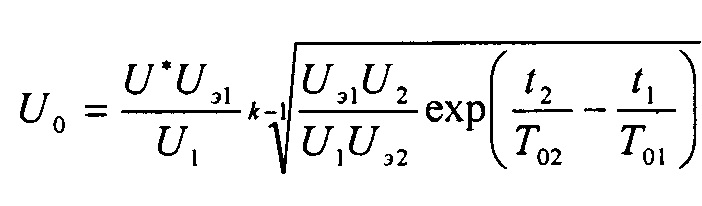

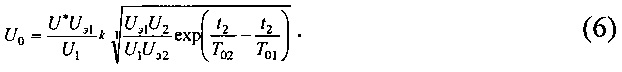

и прологарифмировав, определяют алгоритм предельного напряжения крови U0:

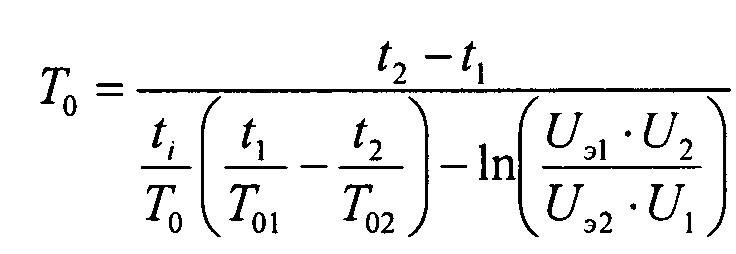

Выразив U0 из первого и второго уравнений системы (5) и приравняв их друг другу, находят алгоритм определения постоянной времени:

5. По действительным значениям постоянной времени T0 и предельного напряжения крови U0, последовательно строят калибровочную характеристику T0i постоянной времени эталонную характеристику Uэi. Результатом калибровки служит тождественность измеряемой характеристики Ui эталонной Uэi, т.е. Ui≡Uэi.

Для информативных параметров (6) и (7) строят (аппроксимируют) калибровочную характеристику T0i (4) (фиг. 2), по которой находят согласно (3) откалиброванную характеристику Tdi (фиг. 1 кривая 3), тождественную эталонной искомой характеристике.

По найденным информативным параметрам определяют начало и конец процесса свертывания крови:

Полученные значения начала Tн и конца Tк процесса гемокоагуляции сравнивают по величине с одноименными параметрами процесса гемокоагуляции здоровых людей. При обнаружении разнонаправленных отклонений от нормы диагностируют нарушение функционального состояния системы гемостаза.

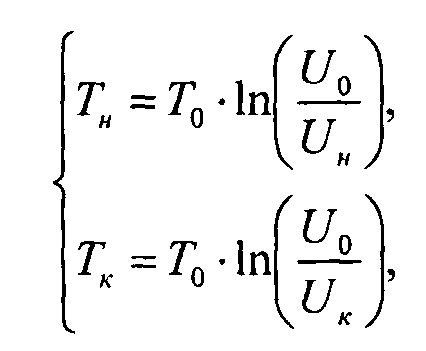

1. Докажем метрологическую эффективность предлагаемого способа относительно прототипа по методической погрешности ε1 (фиг. 3):

Из графика (фиг. 3) видно, что методическая погрешность прототипа больше 10%.

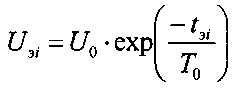

Оценим методическую погрешность ε2, между эталонной 1 и откалиброванной 3 характеристиками (фиг. 1)

Из графика (фиг. 4) видно, что относительная погрешность не превышает 2,8⋅Е-6%, за счет использования калибровочной характеристики в адаптивном диапазоне с нормированными значениями на границах.

2. Оценим метрологическую эффективность по времени свертывания.

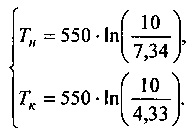

Время начала свертывания по эталонной характеристике (фиг. 1, кривая 1) Tн1=170, время конца свертывания Tк1=460 для нормированных амплитуд Uн=7,34 Uк=4,33. Найденные по алгоритмам (6) и (7) предельные параметры U0=10, T0=550.

Найдем действительные значения времени (фиг. 1, кривая 3) по алгоритмам (8):

Тн=170,09 и Тк=460,36.

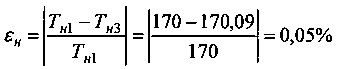

Вычислим погрешность времени начала свертывания между характеристиками (3) и (1)

и конца свертывания

.

.

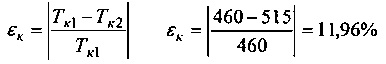

По характеристике (2) (фиг. 1, кривая 2) для нормированных порогов амплитуд Uн=7,34 Uк=4,33 находим время свертывания прототипа Тн2=225 и Tк2=515.

Оценим погрешность времени конца свертывания между эталонной 1 и измеренной 2 характеристиками

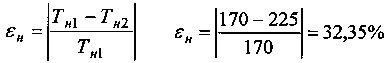

и погрешность начала свертывания

.

.

Эффективность η по точности времени свертывания рассчитывают как отношение первой ко второй погрешности  , из которого видно, что эффективность предлагаемого решения на четыре порядка выше прототипа, т.к. соответствуют ηк=6,69Е-3 и ηн=1,55Е-3.

, из которого видно, что эффективность предлагаемого решения на четыре порядка выше прототипа, т.к. соответствуют ηк=6,69Е-3 и ηн=1,55Е-3.

Таким образом, определение действительных значений за счет нормирования измеренных значений известными по калибровочной характеристике постоянной времени, в отличие от известных решений, снижает методическую погрешность на десятки порядков, точность времени свертывания повышает на 3 порядка, а оперативность сокращает в три раза, что в итоге повышает метрологическую эффективность компьютерных анализаторов для автоматизации выявления лиц группы риска развития гемокоагуляционных осложнений.