Результат интеллектуальной деятельности: Способ оценки качества цементирования скважины в низкотемпературных породах

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к газовой и нефтяной промышленности и может быть использовано при освоении северных месторождений углеводородов, в частности при контроле теплоизолирующей способности теплоизолированной обсадной колоны (ТОК) и оценке качества цементирования скважин, пробуренных в районах низкотемпературных пород (НП).

Известен способ контроля технического состояния эксплуатационных скважин, цементирования скважин с использованием стандартных геофизических методов (Методика контроля технического состояния эксплуатационных скважин, Полозков А.В., Потапов А.Г., Коротаев Ю.П. и др., ООО «ВНИИГАЗ», М., 2000). Известный способ определяет основные положения по осуществлению контроля технического состояния эксплуатационных газовых скважин на месторождениях с указанием общего комплекса и конкретных работ, необходимых к выполнению. В способе определяют геокриологические условия по месторождениям, рассматривают соответствие выбранных конструкций скважин сложным горногеологическим условиям, требования к качеству цементирования, крепления, методы контроля за текущим состоянием цементного камня, герметичностью газовых скважин с выявлением причин межколонных давлений, негерметичности, отказов подземного оборудования. Однако этот способ неприменим при использовании теплоизолированной обсадной колонны, а также в обсадных колоннах, диаметр которых более 426 мм.

Наиболее близким к предлагаемому является способ оценки качества крепления скважин в интервалах многолетнемерзлых и низкотемпературных пород (патент РФ №2085727, кл. Е21В 47/00, опубл. 27.07.1997), включающий измерение температуры в скважине в процессе затвердевания цемента. Способ предусматривает контроль тепловыделения при его гидратации в цементном кольце при известных температурах окружающих скважину многолетнемерзлых пород (ММП) и НП, температур бурового раствора при бурении ствола под спуск ТОК, продавочной жидкости внутри цементируемой колонны, температур колонны перед спуском и при спуске ее в скважину, выходящих бурового и тампонажного растворов на устье скважины при цементировании обсадной колонны. По перечисленным параметрам в исследуемом интервале определяют удельное тепловыделение тампонажного раствора в затрубном пространстве скважины на момент исследования во время затвердевания цемента. В исследуемом интервале также определяют тепло, выделяемое цементным кольцом и перераспределенное между ним и окружающими скважину породами, продавочной жидкостью и обсадной колонной за время, прошедшее после окончания цементирования, до затвердевания цемента при его гидратации. Способ также позволяет определить предельное суммарное количество тепла гидратации, которое выделяет 1 кг тампонажного раствора при заполнении заколонного за ТОК пространства в разные моменты исследования во время контролируемого процесса затвердевания цемента. Недостатком известного способа является отсутствие необходимого контроля и замеров температуры как непосредственно внутри теплоизолированной колонны, так и в цементном кольце, с учетом теплообмена в скважине, характерного при использовании ТОК.

Задача предлагаемого изобретения состоит в разработке способа оценки качества цементирования скважины в низкотемпературных породах, позволяющего использовать теплоизолированные обсадные колонны.

Технический результат изобретения - расширение функциональных возможностей, заключающихся в использовании теплоизолированной обсадной колонны на оптимальной глубине. Дополнительный технический результат изобретения заключается в повышении качества крепления и герметизирующей способности зацементированного ствола скважины, а также теплоизолирующей способности направления, используемого на скважине.

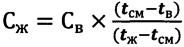

Сущность изобретения заключается в следующем. Способ оценки качества цементирования скважины в низкотемпературных породах, оснащенной теплоизолированной обсадной колонной и термоизмерительным устройством, заключается в том, что в скважине после ее бурения выделяют различающиеся по условиям участки hi, где i=[1…n] - номер исследуемого участка, учитывающие устойчивость пород, их кавернозность, поглощающие способности, тепловые условия. Перед закачкой цемента на устье скважины производят термометрические исследования, включающие измерение температур отобранных равных объемов проб продавочной жидкости и воды, которые помещают в термос и перемешивают, после чего регистрируют установившуюся температуру смеси продавочной жидкости и воды, определяют объемную теплоемкость продавочной жидкости как:

где - Сж - объемная теплоемкость продавочной жидкости, отобранной пробы на устье при закачке в скважину (кДж/м3°C),

- Св - объемная теплоемкость воды, (кДж/м3°C);

- tж - температура продавочной жидкости на устье скважины, (°С);

- tв - температура воды на устье скважины, (°C);

- tсм - температура смеси продавочной жидкости и воды, (°C).

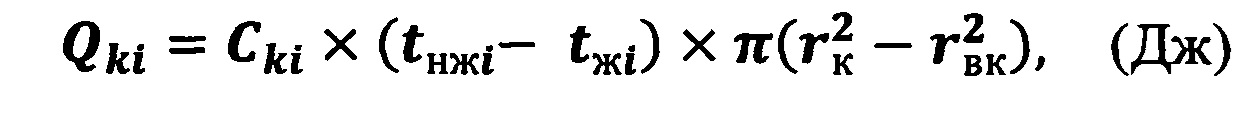

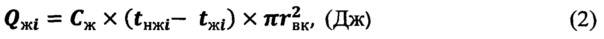

По данным термометрических исследований в процессе цементирования ТОК для каждого выделенного участка hi ствола скважины определяют количество суммарного тепла Qжi, перераспределенного между цементным кольцом ТОК и объемом продавочной жидкости, находящейся внутри колонны в границах этого участка:

где: - tнжi - температура продавочной жидкости внутри ТОК в границах i-го выделенного участка в начале периода схватывания цемента при цементировании ТОК, (°C);

- tжi - температура продавочной жидкости внутри ТОК в границах i-го выделенного участка после окончания закачки цемента и в период гидратации цемента при цементировании ТОК, (°C);

- rвк - внутренний радиус трубы цементируемой ТОК, (м).

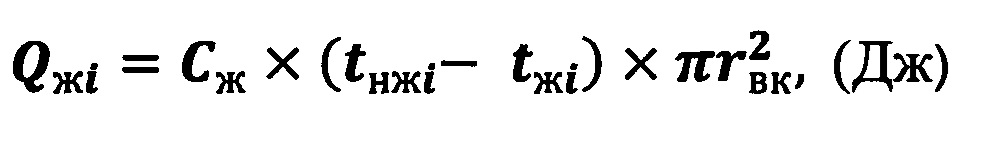

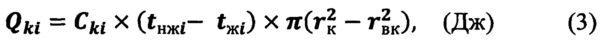

Затем определяют количество тепла Qкi, необходимого для нагрева внутренней поверхности цементируемой ТОК, в произвольный момент времени проведения исследования после закачки цемента в скважину выделенного i-го участка:

где:

- Скi - теплоемкость внутренней колонны, (Дж/м3°C);

- τк - внешний радиус трубы цементируемой ТОК, (м).

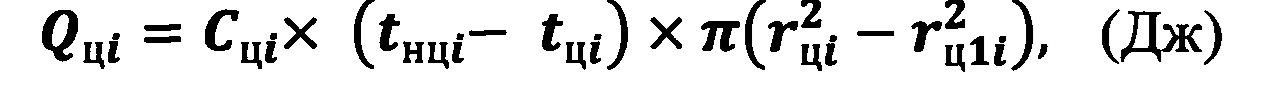

После чего определяют количество тепла Qцi, необходимого для нагрева выделенного i-ого участка цементного кольца цементируемой ТОК:

где:

- Сцi - теплоемкость выделенного i-ого участка цементного кольца, (Дж/м3°C);

- tнцi - температура на внутренней поверхности цементного кольца в начале периода схватывания цемента, (°C);

- tцi - температура на внешней поверхности выделенного i-ого участка цементного кольца в начале периода схватывания цемента, (°C);

- rцi - наружный радиус выделенного i-ого участка цементного кольца, (м);

- rц1i - внутренний радиус выделенного i-ого участка цементного кольца, (м).

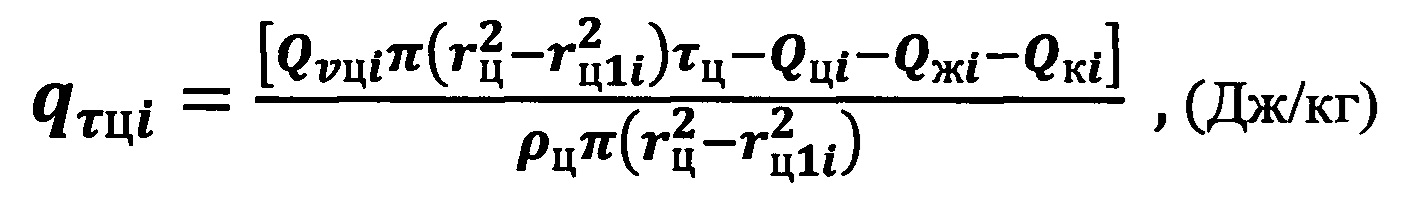

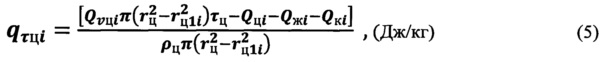

Определяют суммарное удельное тепловыделение qτцi при гидратации цемента в затрубном пространстве скважины 1 кг тампонажного раствора на момент исследования выделенного i-го участка при цементировании:

где:

- Qνцi - суммарное выделенное количество тепла при гидратации цементного кольца исследуемого метрового интервала i-го участка;

- ρц - плотность тампонажного раствора в затрубном пространстве скважины, (кг/м3);

- τц - время проведения исследования при гидратации цемента.

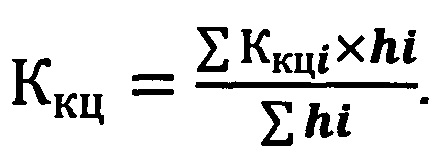

С учетом оценки суммарной величины удельного тепловыделения qτцi при гидратации цемента в затрубном пространстве определяют показатель коэффициента качества цементирования Ккцi ТОК на глубине hi выделенного i-го участка;

где:

- qп - предельное суммарное количество удельного тепловыделения, которое выделяет 1 кг тампонажного раствора при заполнении всего затрубного пространства во время цементирования при гидратации в цементном кольце, (Дж/кг);

- по полученным значениям показателя коэффициента качества цементирования Ккцi для всех исследуемых i-ых участков обсадной колонны судят о качестве цементирования ТОК в целом:

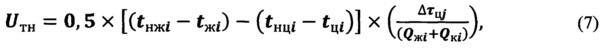

Кроме того, дополнительно определяют термическое сопротивление теплоизоляции:

где Uтн - термическое сопротивление теплоизоляции по исследуемым интервалам i проведения контроля качества цементирования при спуске ТОК, (м⋅ч°C/кДж); где

- Δτцj - - время проведения текущего исследования в j-й момент времени, (где j=1, 2, 3, , m);

- по показателю термического сопротивления судят о качестве крепления исследуемого интервала спуска ТОК, причем качество цементирования в исследованном интервале спуска считают хорошим при значениях термического сопротивления Uтн, отличающихся от регламентируемой величины Uтн изготовленных и испытанных теплоизолированых труб от 5 до 10% с учетом оценки погрешности.

По предлагаемому способу при использовании ТОК с термометрическим измерительным устройством (ТИУ), в скважине после ее бурения под теплоизолированное направление выделяют интервалы плотных пород и интервалы развития каверн и поглощающих горизонтов. Перед закачкой цемента на устье скважины производят отбор равных объемов проб продавочной жидкости и воды. В момент отбора измеряют их температуры, затем помещают данные пробы в термос, перемешивают и регистрируют установившуюся температуру смеси продавочной жидкости и воды. По полученным данным определяют объемную теплоемкость продавочной жидкости из следующего выражения (1).

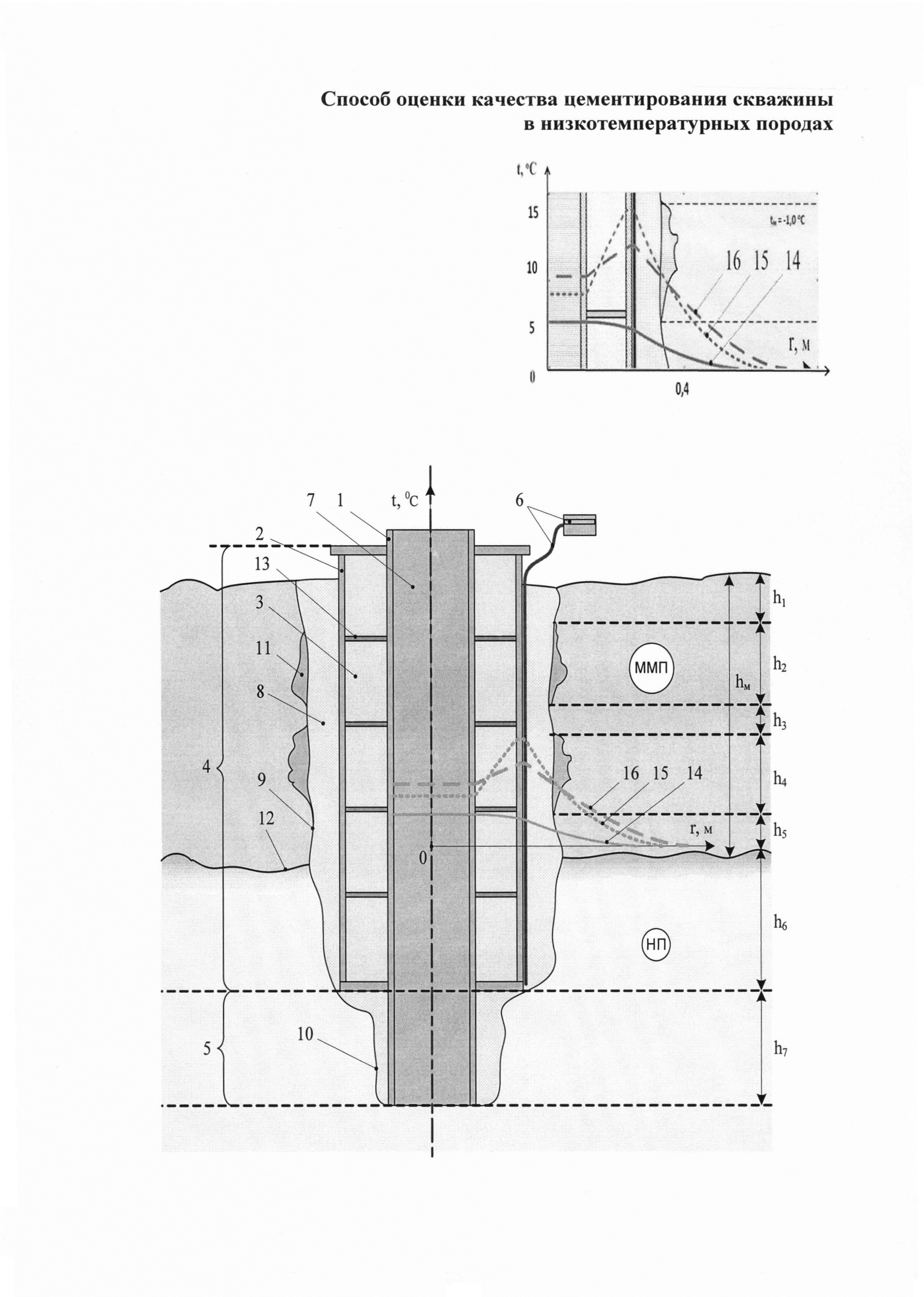

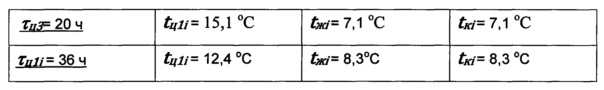

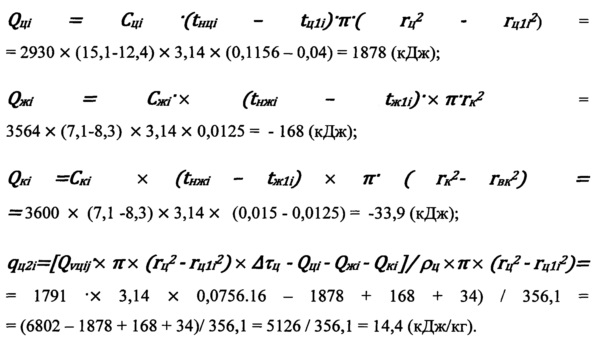

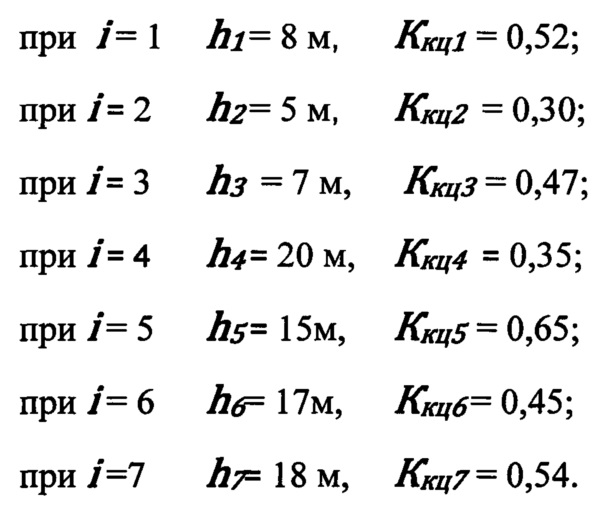

Термометрию в скважине проводят как в процессе промывки и простоев до начала цементирования, так и при цементировании в процессе закачки в скважину цемента и продавочной жидкости, а также в процессе окончательного затвердевания цемента (ОЗЦ) в заколонном пространстве. Для каждого выделенного интервала i (i=1,2,…,n,) ствола скважины (в качестве примера n=7, см. чертеж), определяют количество суммарного тепла Qжi, перераспределенного между цементным кольцом ТОК и объемом продавочной жидкости, находящейся внутри колонны в границах одного метра в исследуемом интервале по формуле (2).

Далее определяют количество тепла Qкi, пошедшего на нагрев внутренней поверхности цементируемой ТОК в j-й момент времени проведения исследования (где j=1, 2, 3, , m) в границах одного метра в каждом исследуемом i-ом интервале после закачки цемента в скважину, используя выражение (3).

Количество тепла Qцi, пошедшего на нагрев i-го участка цементного кольца цементируемой ТОК определяют с помощью выражения (4).

С учетом оценки суммарного количества удельного тепловыделения используемого тампонажного материала на скважине, определенного по формуле (5), при соответствующих температурных условиях в заколонном пространстве qп определяют показатель качества цементирования Ккцi ТОК на глубине hi в исследуемом интервале, (где i=[1…n])- номер исследуемого участка из выражения используя выражение (6).

По полученным значениям показателя качества цементирования Ккцi, вычисленного для всех интервалов i обсадной колонны, судят о качестве цементирования ТОК. О качестве цементирования ТОК судят по полученным значениям показателя термического сопротивления Uтн, (определенным по формуле (7). Если показатель термического сопротивления не отличается от регламентируемой величины термического сопротивления изготовленных и испытанных теплоизолированых труб с учетом оценки погрешности определения Uтн, более, чем на 5-10% (т.е. не меньше Uтн, регламентируемой величины изготовленных теплоизолированных труб используемых в крепи), то качество цементирования в исследованных интервалах с учетом теплоизолирующей способности крепи признают удовлетворительным.

Среднее значение Ккц по всем исследованным интервалам в теплоизолированной колонне не должно быть меньше соответствующей величины, регламентируемой для скважин в зонах ММП и НП в исследуемом интервале Н=Σhi для i=1, 2, 3 n. Определение качества цементирования ТОК в низкотемпературном интервале производят на основе количественных оценок по пределам изменения показателя коэффициента качества цементирования Ккцi:

По показателю коэффициента качества цементирования Ккцi определяют:

- зону с поглощением бурового и цементного растворов при Ккцi≥1,1;

- зону с хорошим Ккцi колонны при 1,1>Ккцi≥0,7;

- зону с удовлетворительным Ккцi колонны при 0,7>Ккцi≥0,4;

- зону с плохим качеством Ккцi колонны при 0,4>Ккцi≥0,1;

- зону с отсутствием цемента за колонной или его схватывания при 0,1>Ккцi≥0.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором показана верхняя секция скважины со спущенной в пробуренный ствол ТОК.

В нижней секции ствол имеет меньший диаметр, в который спущена обсадная труба без теплоизоляции.

Верхняя секция скважины включает - внутреннюю трубу - 1, которая имеет удлиненное направление; наружную трубу-оболочку - 2; теплоизоляцию - 3; теплоизолированную секцию - 4, имеющую, например, удлиненное направление и нетеплоизолированную секцию - 5; ТИУ - 6 с термометрическим кабелем. Внутренняя труба 1 наполнена продавочной жидкостью - 7; за наружной трубой-оболочкой расположено цементное кольцо - 8; ствол скважины под теплоизолированную секцию - 9; ствол скважины под нетеплоизолированную секцию и ее цементное кольцо - 10. Каверны - 11 заполнены буровым раствором. На чертеже показана граница раздела толщ ММП и нижезалегающих НП - 12, а также стыки двустенных теплоизолированных труб - 13. Позиции 14-16 на чертеже отражают расчетные зависимости распределения температур от радиуса у подошвы ММП, в начальный момент времени τц1=0 ч (после окончания закачки цемента в заколонное пространство), и в последующие моменты времени в процессе схватывания (гидратации) τц2=20 ч, и в момент окончательного затвердевания цемента τц3=36 ч) соответственно. Кроме того, на чертеже в толще ММП - hм выделены различающиеся участки hi, (h1…h5) в области цементирования и теплоизолирующей способности, а в зоне НП - различающиеся участки h6 и h7.

Протяженность hi исследуемых участков ТОК по глубине определяется стабильностью значений tжi, tнжi, tц1i, tнцi на них. При существенном изменении значений приведенных температур при исследовании ТОК на разных глубинных hi участках выделяют интервалы в отдельные зоны, в которых проводят тепловые исследования, а именно, с учетом конкретных условий (в зонах с различной протяженностью hi при различной кавернозности ствола с различными тепловыми условиями, начальными температурами пород и различными температурами их нагрева при проведении исследований), например, в зонах, выделенных по телу обсадных труб (ТОТ) и в зонах расположения стыков труб в ТОК.

В изобретении используют технологию бурения ствола до проектной глубины, в том числе первоначально до глубины спуска двухсекционного направления долотом большого размера с последующим разбуриванием под спуск нетеплоизолированной секции с использованием долота меньшего диаметра. При этом может использоваться технология, которая обеспечивает наименьшее растепление ММП и, соответственно, кавернозность ствола, как в мерзлых породах, так и в ниже расположенных НП, где лед отсутствует.

Изобретение может быть применено для верхней секции скважины, снабженной ТОК с ТИУ (6), размещенным за наружной трубой (2), а также со спуском кабеля ТИУ и за нижней секцией с установкой на устье прибора, регистрирующего температуры.

В соответствии с изобретением термометрия проводится также в устьевой зоне с проведением замеров температур:

- бурового раствора на входе-выходе перед спуском ТОК;

- промывочной жидкости при осуществлении промывки после спуска ТОК перед цементированием;

- на устье цементного раствора и продавочной жидкости при цементировании;

а также: - в цементном кольце при схватывании-гидратации цемента с использованием ТИУ.

- во время контроля температуры и внутри цементируемой колоны при спуске термометрического кабели в продавочный раствор внутри цементируемой колонны направления.

По проведенным замерам температур tц1 за наружной стенкой ТОК в цементном кольце и tж продавочной жидкости внутри ТОК контролируют тепловое взаимодействие скважины с окружающими породами при ОЗЦ в течение времени τц проведения исследования при схватывании, гидратации цемента.

При этом в зоне расположения ТОК по глубине выделены исследуемые интервалы hi с различными температурами tнцi, tц1i, tцi в цементном кольце, а также с различными диаметрами ствола по данным кавернометрии. Например, по кавернограмме выделены участки с разным диаметром ствола с наличием каверн в интервалах h2 и h4 и без каверн - h1, h3, h5, h6 и h7.

На чертеже также показано распределение температур в продавочной жидкости tнж, tж (в исследуемом интервале h5 у подошвы ММП по расчетному примеру в начальный момент времени τц1=0 ч, (после окончания закачки цемента в заколонное пространство) и в последующие моменты времени τц2=20 ч и τц3=36 ч при его схватывании.

С помощью ТИУ (например, в виде оптоволоконного кабеля) осуществляют контроль температур tц1 в цементном кольце (на его внутреннем радиусе rц1=0,20 м) непрерывно или в определенные моменты времени от τцоi до τц3i в исследуемых интервалах i, в примере для интервала h5, а также в продавочном растворе находящемся внутри цементируемой колонны.

В продавочной жидкости внутри ТОК замеры температур tнж, tж фиксируют, например, по результатам замера температур глубинным геофизическим термометрическим прибором высокочувствительной термометрии (ВЧТ) tнж - в начальный момент времени τцi=0 ч и tж - в конечные моменты времени τцi=20 ч и 36 ч, используя непрерывную запись температур или аппроксимируя tж в промежуточные моменты времени (если непрерывную запись температур не проводят) с учетом характера изменения на радиусе rц1=0,20 м температуры tц1.

Причем начальная температура tнж продавочной жидкости в момент τц=0 после окончания ее закачки в скважину может оцениваться по замеренной температуре продавочной жидкости на устье.

Согласно предлагаемому изобретению удельное тепловыделение цемента qцi определяют при его гидратации в интервале расположения ТОК аналитическим расчетным методом, а на нетеплоизолированных участках (нижняя секция удлиненного направления, см. чертеж) - термометрическим методом, а также с использованием методов стандартных газодинамических исследований (ГИС).

С использованием ТИУ, например, термометрического кабеля за ТОК, проводят контроль температуры tж, tц1 в процессе ОЗЦ с осуществлением контроля технического состояния теплоизоляции ТОК, с определением ее термического сопротивления Uтн.

После окончания закачки цемента за ТОК определяют Uтн по замеренным температурам продавочной жидкости внутри колонны и с помощью ТИУ, размещенного на наружной стенке ТОК в цементном кольце. Термическое сопротивление ТОК определяют по температурам tнж, tж, tнц, tц1, контролируемым после окончания закачки цемента в скважину, в течение времени схватывания τцj цемента (в конкретные интервалы времени Δτцj в исследуемом i-ом интервале расположения теплоизолированных труб в скважине), а также при контроле изменения в i-ом интервале температур внутри колонны, а именно, в продавочной жидкости на начальный момент времени и на конечный момент времени при одновременном контроле температур на внутренней и внешней поверхностях цементного кольца ТОК, tнцi и tц1i.

Тепло от продавочной жидкости в цементное кольцо через ТОК может передаваться как из продавочной жидкости, так и в обратном направлении в зависимости от нагрева и теплообмена в крепи скважины при ОЗЦ. Направление потока тепла в скважине при ОЗЦ в исследуемом интервале может менять направление значения при определении Uтн, поэтому перепад температур между цементным кольцом и продавочной жидкостью может приниматься как абсолютная величина: (tнжi-tж1i)-(tнцi-tц1i)j, где j - момент времени проведения исследования, а знак этой величины показывает, в каком направлении перетекает тепло от цементного кольца в продавочную жидкость внутри колонны или в обратном направлении в процессе гидратации цемента. Это учитывается в формуле (7) при определении Uтн.

Индекс j, указанный в формуле (7), означает, что отмеченные температуры могут определяться в любой момент проведения исследований, в том числе в разных интервалах i по длине ТОК.

Удобнее проводить исследования в начальный момент времени τцj после окончания закачки цемента, продавочной жидкости и в конце ОЗЦ, при контроле температуры внутри цементируемой колонны и качества цементирования теплоизолированной и нетеплоизолированной ее частей.

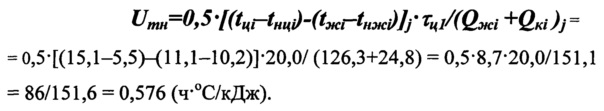

Сначала рассмотрим пример обработки результатов термометрии предлагаемым способом при определении термического сопротивления Uтн при цементировании ТОК.

После окончания закачки цемента в скважину (заколонное пространство) проводят термометрию, например, в первоначальный момент (0 час).

После окончания цементирования теплоизолированной обсадной колонны при простое через τцj=20,0 ч проводят замер температуры геофизическим глубинным термометром внутри цементируемой ТОК. На исследуемой глубине (интервал исследования i) температура tжi составила 10,2°C и такую же температуру имела и внутренняя стальная труба ТОК.

По замерам температур ТИУ на наружной стенке ТОК в течение 20,0 ч (на момент времени τцj=20,0 ч) температура в цементном кольце на радиусе rц1=0,20 м изменилась от tнцi=5,5°C до tц1i=-15,1°C.

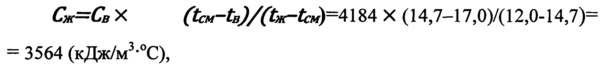

Для определения термического сопротивления ТОК необходимо знать объемную теплоемкость продавочной жидкости Сж. Методом отбора проб продавочной жидкости на устье и известной объемной теплоемкости воды Св=4184 кДж/м3°С и измеренной температуры воды tв=17,0°C, а также температуры tж=12,0°C отобранной пробы бурового раствора и замеренной температуры их смеси tсм=14,7°C, помещенной в термос, определяют теплоемкость Сж продавочной жидкости, которая закачана при цементировании внутрь ТОК:

где tж, - температура (0,5 л) продавочной жидкости;

tв - температура (0,5 л) воды (°C);

tсм - температуры смеси (объем 1,0 л) продавочной жидкости и воды (°C);

Св, - теплоемкость воды (кДж/м3°C);

Сж - теплоемкость продавочной жидкости, отобранной пробы на устье при закачке в скважину (кДж/м3°C).

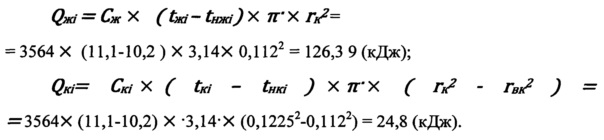

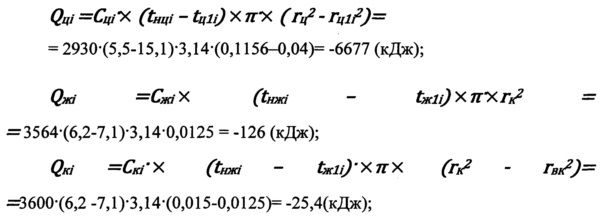

При проведении испытаний для оценки термического сопротивления Uтн ТОК в рассмотренном примере начальная температура продавочной жидкости, tнжi, в исследуемом интервале при простое скважины при ОЗЦ в течение времени τцj от 0 до 20,0 ч повысилась с 10,2°C до tжi=11,1°C. При этом за 20,0 ч внутри колонны в i-ом интервале произошел нагрев продавочной жидкости и стальной трубы (ТОК), на который было затрачено, соответственно, тепло Qжi и Qкi:

Термическое сопротивление Umн ТОК определяют с учетом времени нагрева (первый временной интервал исследования j составляет 20 ч), при гидратации цемента (время ОЗЦ) по данным термометрии при контроле температуры tцi, tжi,:

Получаемые из выражения (7) значения «+» или «-» перед Uтн указывают, что переток тепла идет из цементного кольца в продавочную жидкость через ТОК или наоборот из продавочной жидкости в цементное кольцо.

При проведенном исследовании теплоизолированных труб на промысловом стенде до спуска в скважину их термическое сопротивление Uтн=0,61 ч⋅°C/кДж. Расхождение в определении теплоизолирующей способности труб ТОК, а именно, их термического сопротивления, полученного на стенде и в скважине незначительно, что подтверждает хорошее их техническое состояние после спуска в скважину и цементирования. Кроме того, при исследовании предлагаемым способом отмечается высокая точность определения Uтн в скважине при ее цементировании: расхождение в определении Uтн составило 0,034⋅ч⋅°C/кДж.

Пример оценки качества цементирования и крепления теплоизолированной обсадной колонны предлагаемым способом.

При оценке качества цементирования обсадной колонны замеряют температуры закачиваемых в скважину промывочного, тампонажного растворов и продавочной жидкости при подготовке к креплению и при креплении скважины теплоизолированной обсадной колонной в ММП и НП, а также выходящих на устье за цементируемой ТОК растворов до окончания продавки цементного раствора.

После промывки ствола под спуск ТОК проводят стандартный каротаж с определением литологии разреза, льдистости, обводненности и наличия газогидратных пород (например, по методике «МОСК», описанной в Методике контроля технического состояния эксплуатационных скважин, ОАО «Газпром», ООО «ВНИИГАЗ», М., 2000). Затем проводят кавернометрию ствола с выявлением каверн, с определением объема и конфигурации ствола по глубине в интервале залегания ММП в НП.

Полученные данные при проведении геофизических исследований разреза в ММП и НП применяют для оценки качества крепления и цементирования при использовании ТОК, в том числе при оценке тепломассобмена скважины с ММП и НП при креплении, а также при использовании комбинированной ТОК, включающей в верхней секции теплоизолированные трубы при наличии в верхней части просадочных льдистых ММП, а в нижней части нетеплоизолированной секции обычных одностенных обсадных труб. Предлагаемые решения по выявлению ММП за направлением по ГИС с выявлением их льдистости, позволяют определить оптимальные глубины спуска теплоизолированной секции.

При спуске ТОК в скважину на ее наружной трубе закрепляют ТИУ, а также термометрический кабель. ТИУ может быть спущен и в термометрическую трубку, закрепленную на наружной стенке ТОК для проведения замеров температур в заколонном пространстве. Использование, например, иногда стальной трубки, закрепленной на наружной стенке направления для спуска в нее ТИУ позволяет предотвратить случаи разрушения ТИУ и выход его из строя, которые иногда происходят при спуске и креплении, цементировании направления на скважине.

Термометрию в скважине проводят, например, с помощью ТИУ-термометрического кабеля, установленного за ТОК, как в процессе промывки и простоях до начала цементирования, так и при цементировании при продавке в скважину цемента и продавочной жидкости, а также в процессе схватывая цемента в течение времени τц.

Оценку качества цементирования теплоизолированной секции ТОК и ее нетеплоизолированной нижней секции проводят с использованием показателя качества цементирования по формуле (8).

При термометрическом способе контроля хорошим признают качество цементирования нетеплоизолированных колонн и ТОК при показателе коэффициента качества цементирования 0,7≤Ккцi<1,1; удовлетворительным при 0,7>Ккцi≥0,4, если Ккцi≥1,1, считают, что произошло поглощение промывочного и цементного раствора при цементировании. Если Ккцi<0,4, качество цементирования считают плохим, при котором заколонное пространство может быть не полностью заполнено цементом.

Для нетеплоизолированной секции ТОК оценка качества цементирования может быть проведена термометодом, описанным, например, в патенте РФ №2085727.

Удельное предельное тепловыделение цемента, qпi, используемого на скважине в качестве тампонажного материала, определяют с учетом тепловых условий в исследуемых интервалах hi и при проведении сравнения с величинами qп, полученными при исследовании образцов в лаборатории на стенде при соответствующих тепловых условиях.

Оценку качества цементирования и крепления ТОК в процессе ОЗЦ, согласно предлагаемому способу проводят по замерам температур в скважине при ОЗЦ термометодом, путем оценки теплоизолирующей способности цементируемой ТОК с определением ее термического сопротивления и качества цементирования в ММП и НП. Спускаемую перед цементированием в заколонное цементируемое пространство скважины ТОК с ТИУ, контролируют, измеряя температуры промывочного раствора и закачиваемого цемента, затем отбирают пробы продавочной жидкости, закачиваемой внутрь колонны, и в процессе цементирования контролируют температуру устьевыми термометрами.

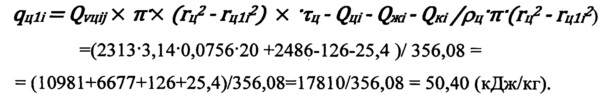

После закачки цемента при простое скважины для момента времени τц1=20 ч определяют Qνцij - количесво тепла, выделенное цементом при гидратации, и  - удельное тепловыделение цемента.

- удельное тепловыделение цемента.

Качество цементирования ТОК (для верхней секции удлиненного направления, например, с наружным радиусом ТОТ rнт=rц1=0,20 м и внутренним радиусом TOT-ТОК равным rвк=0,112 м,) оценивают путем определения удельного тепловыделения qц цемента в заколонном пространстве, которое определяют с учетом рассчитанной объемной плотности Qvi источников тепла в цементном кольце в исследуемом зацементированном заколонном пространстве в i-ом интервале при проведенных предварительно измерениях температур в цементном кольце за ТОК и в продавочной жидкости - внутри ТОК в этом интервале.

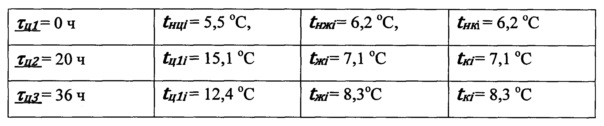

Сначала проводят замеры температур в интервале h5 (см. чертеж), в разрезе которого выявлены мерзлые породы с начальной температурой «-1,0°C» и массовой льдистостью М=30 кг/м3 при радиусе ствола, определенном по кавернограмме и равном rц=0,34 м (соответствует в исследованном интервале наружному радиусу цементного кольца), и замеренным температурам tнцi, tц1i, tнжi, tжi, tнкi, tкi в разные моменты времени: τцi=0 ч; 20,0 ч; 36,0 ч.

- где tнкi и tкi температура ТОК в начальный и конечный моменты периода схватывания цемента, (°C).

Затем проведем оценку качества цементирования ТОК в отмеченном интервале h5 (см. чертеж) на момент исследования τцi=20,0 ч.

По проведенным замерам температур определяют тепло, которое пошло на нагрев продавочной жидкости и ТОК (внутренней ее стальной трубы, нагрев теплоизоляции и наружной ТОК из-за малости тепла не учитывают), тепло которое выделилось при схватывании цемента, при его гидратации и перераспределение тепла в цементном кольце, внутри ТОК и в окружающих породах.

С учетом перераспределения тепла в различных зонах определяют удельное тепло  гидратации цемента и оценивают качество цементирования ТОК в исследуемых интервалах i=5 с учетом геокриологических и тепловых условий, влияющих на теплообмен скважины с окружающими породами в процессе гидратации, схватывания цемента.

гидратации цемента и оценивают качество цементирования ТОК в исследуемых интервалах i=5 с учетом геокриологических и тепловых условий, влияющих на теплообмен скважины с окружающими породами в процессе гидратации, схватывания цемента.

Теплоемкость теплоизоляции ТОТ и наружной оболочки этой теплоизоляции в исследовании в рассмотренных примерах не учитываем из-за их малости.

На глубине h5 в мерзлом интервале при проведении исследования (см чертеж, (кривая 15) на момент времени τц2=20 ч определяют выделяющееся в цементном кольце удельное тепло  . Толщина исследуемого интервала i составляет hi5=15 м, в котором отмечают характерные «стабильные тепловые условия». Так при замере температур в этом интервале на момент времени τц1=0 ч замеренные температуры составляли tнцi=5,5°C, tнжi=6,2°C, tнкi=6,2°C, а в момент времени исследования τц2=20 ч они были равны tнцi=15,1°C, tнжi=7,1°C, tнкi=7,1°C. Как видим за счет выделения тепла гидратации

. Толщина исследуемого интервала i составляет hi5=15 м, в котором отмечают характерные «стабильные тепловые условия». Так при замере температур в этом интервале на момент времени τц1=0 ч замеренные температуры составляли tнцi=5,5°C, tнжi=6,2°C, tнкi=6,2°C, а в момент времени исследования τц2=20 ч они были равны tнцi=15,1°C, tнжi=7,1°C, tнкi=7,1°C. Как видим за счет выделения тепла гидратации  эти температуры за время от τц1=0 ч до τц2=20 ч повысились.

эти температуры за время от τц1=0 ч до τц2=20 ч повысились.

При проведении исследования в интервале hi5, представленном мерзлыми суглинистыми породами, продолжительностью 20 ч, при определении  лед протаивал при изменении температур в породах, прилегающих к цементному кольцу, от температуры tф1=-1,0°C до tф2=0°C и Δtф=0-(-1.0)=1,0°C (принимают абсолютное значение Δtф=1,0°C).

лед протаивал при изменении температур в породах, прилегающих к цементному кольцу, от температуры tф1=-1,0°C до tф2=0°C и Δtф=0-(-1.0)=1,0°C (принимают абсолютное значение Δtф=1,0°C).

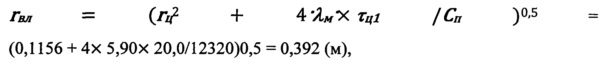

Суммарная теплоемкость пород с учетом свойств мерзлых пород при теплообмене скважины с ними, а также при теплоемкости минеральной составляющей мерзлой породы (Смн), например, равной 2300 кДж/м3⋅°C, и протаивании льда при повышении температуры породы от -1,0 до 0°C в зоне от rц=0,34 м до rвл теплового влияния скважины в исследуемом интервале при удельной массе льда М=30 кг/м3 и тепла фазового перехода - I=334 кДж/кг составит:

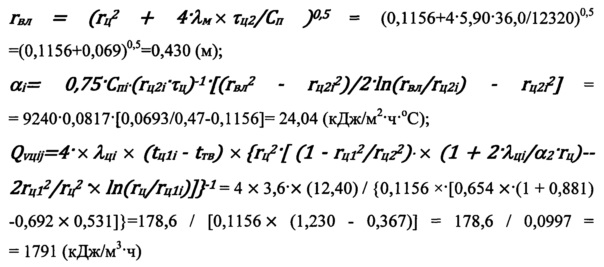

Отмеченная теплоемкость учитывается при расчете теплообмена скважины при ее креплении, схватывании цемента за время Δτц1=20 ч с окружающими породами, при этом р адиус влияния rвл за указанное время определяют из формулы:

где λМ - коэффициент теплопроводности мерзлых пород (ккал/м⋅ч⋅°C).

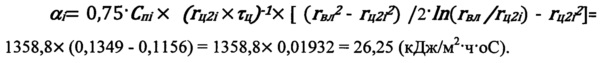

С учетом полученного значения радиуса влияния rвл=0,392 м определяют коэффициент теплоотдачи αi от скважины, начиная от наружной стенки цементного кольца в окружающие породы:

С учетом определенного радиуса rвл теплового влияния, на котором температура в мерзлых породах равняется tтв=0°C, коэффициент теплоотдачи α2 от наружной стенки цементного кольца в окружающие породы на радиусе rц=0,34 м составляет α2=26,25 (кДж/м2⋅ч⋅°C).

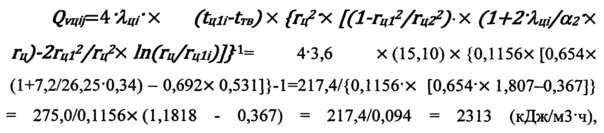

С учетом отмеченной теплоотдачи в окружающие породы определяют объемную плотность Qvцij источников тепла в цементном кольце в исследуемом интервале i=2 на момент времени проведения исследования при схватывании, гидратации τц2=0 ч:

где λцi - коэффициент теплопроводности цементного кольца (ккал/(м⋅ч⋅°C).

Далее определяют значение удельного тепловыделения цемента  за 20 ч с учетом рассчитанной средней величины Qvi, характеризующей объемную плотность источников тепла в цементном кольце в исследуемом интервале h2 при плотности цемента ρц=1500 кг/м3 и с учетом теплообмена цементного кольца при схватывании цемента с продавочной жидкостью внутри цементируемой колонны и ее внутренней стальной колонны.

за 20 ч с учетом рассчитанной средней величины Qvi, характеризующей объемную плотность источников тепла в цементном кольце в исследуемом интервале h2 при плотности цемента ρц=1500 кг/м3 и с учетом теплообмена цементного кольца при схватывании цемента с продавочной жидкостью внутри цементируемой колонны и ее внутренней стальной колонны.

Затем определяют перераспределение тепла, выделившегося при гидратации в исследуемом интервале, и количество тепла, необходимого для нагрева цементного кольца Qцi, и продавочной жидкости Qжi внутри ТОК, а также внутренней стальной колонны Qкi. С учетом полученных значений Qцi, Qжi, Qкi проводят оценку удельного тепловыделения цемента  . Количество тепла, пошедшее на нагрев цементного кольца, продавочной жидкости и наружной колонны составит:

. Количество тепла, пошедшее на нагрев цементного кольца, продавочной жидкости и наружной колонны составит:

Для определения полного удельного тепловыделения  в течение 36 ч необходимо определить тепловыделение за период время τц от 20 до 36 ч.

в течение 36 ч необходимо определить тепловыделение за период время τц от 20 до 36 ч.

В качестве примера определим Qvuij и  для момента времени τц3=36 ч при Δτц=τц3-τц2=16 (ч).

для момента времени τц3=36 ч при Δτц=τц3-τц2=16 (ч).

По результатам замеренных температур на моменты времени τц2=20 ч и τц3=36 ч:

определяют объем ную плотность Qvцij тепловых источников в цементном кольце и удельное тепло  гидратации, выделяющееся в течение времени Δτц2=16 ч с учетом измеренных температур в моменты времени τц2=20 и τц3=36 ч в течение 36 ч теплового воздействия проведения исследований.

гидратации, выделяющееся в течение времени Δτц2=16 ч с учетом измеренных температур в моменты времени τц2=20 и τц3=36 ч в течение 36 ч теплового воздействия проведения исследований.

Результаты расчета Qvцij и  приводятся ниже:

приводятся ниже:

С учетом значений замеренных температур при Δτц=16 ч определяют:

Учитывая гидратацию цем ента за время исследования от 0 до 20 ч (Δτц1=20 ч), количество удельного тепла qц1i гидратации в исследованном интервале составило 50,40 кДж/кг, а в процессе продолжения исследования за время Δτц2=16 ч, соответственно, qц2i=14,4 кДж/кг.

За время 36-40 ч обычно выделяется не менее 70-80% тепла гидратации, а за время Δτц2=36 ч по рассмотренному примеру суммарное количество qцi составило qцi=qц1i+qц2i=50,4+14,4=64,8 (кДж/кг).

Учитывая результаты испытаний образцов цемента на стенде, который использовался на скважинах (предельное возможное удельное тепловыделение цемента, qп, составляет около 100 кДж/кг), полученный показатель коэффициента качества цементирования в интервале i=1 составляет

Ккц1=qц/qп=64,88/100=0,65 в интервале протяженностью h5=15 м. При Ккц5=0,65 в исследованном интервале i=2 и, учитывая, что после 36 ч, тепловыделение и схватывание цемента еще будут продолжаться и Ккц2 достигнет значения 0,7 и выше, качество цементирования в интервале h2 считается хорошим.

В интервале спуска ТОК в верхней секции по способу выделено 5 интервалов hi qцi (i=1…5), по которым проведены исследования Кц, а в нижней нетеплоизолированной секции Кц определено по 2 интервалам qцi(i=6…7), результаты представлены ниже:

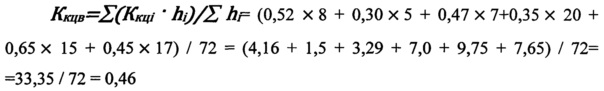

Таким образом, в зоне спуска ТОК величина суммарного индекса Ккц качества цементирования ТОК, определенная (см. 8), составила Ккцв верхней секции:

Качество цементирования верхней теплоизолированной секции длиной 72 м оценивается как удовлетворительное.

По нижней нетеплоизолированной секции направления (термическое сопротивление Uнт нетеплоизолированной трубы - нижней секции составляет не более 0,005⋅ч⋅°C/кДж с учетом небольшого слоя цемента глины на внутренней стенке трубы около 2 см) по термометрическому методу оценки качества цементирования величина коэффициента качества цементирования (в интервале h7=18 м) составила Ккцн=0,54 и, соответственно, в целом качество цементирования направления оценивается также как удовлетворительное.

По результатам исследования при глубине спуска теплоизолированной секции, в рассмотренном примере до 90 м, значение коэффициента верхней секции направления Ккц=0,47 удовлетворительное, а по состоянию теплоизолирующей способности ТОК при Uт=0,564⋅ч⋅°C/кДж, как хорошее. Учитывая, что термическое сопротивление обсадных труб по результатам их испытаний до спуска составляло uт=0,61⋅ч⋅°C/кДж, а значение Uт, полученное при испытании ТОК в скважине отличается не более чем на 7,5%, то и качество крепления можно оценить в целом как удовлетворительное.

Проведенные же исследования стандартными методами показали, что качество цементирования нижней секции удлиненного направления оценивается также как удовлетворительное и в целом качество крепления обсадной двухсекционной колонны интервала с ММП и НП оценивается как удовлетворительное.

Использование данного технического решения позволяет осуществить технический контроль за теплоизолирующей способностью (термическим сопротивлением) цементируемой теплоизолированной обсадной колонны и оценить качество ее цементирования термометрическим методом в ММП и НП, когда другие стандартные геофизические методы (например, акустический) не работают, например, в случае большого диаметра обсадной колонны - 508 мм и более.

Изобретение позволяет осуществлять на скважинах оперативный контроль качества теплоизоляции ТОК непосредственно после ее спуска в скважину при цементировании. Предлагаемое решение позволяет контролировать тепловое взаимодействие скважины с ММП и НП, как в процессе строительства скважины, так и в процессе ее дальнейшей эксплуатации при использовании ТИУ, установленного на скважине.

Проведение непрерывного контроля температуры tц1 в цементном кольце на наружной стенке ТОК (при установке на ней кабеля волоконно-оптической термометрии) и, соответственно, его удельного тепловыделения  при гидратации позволяет повысить точность определения

при гидратации позволяет повысить точность определения  , а также оценить теплоизолирующую способность ТОК в процессе ее цементирования.

, а также оценить теплоизолирующую способность ТОК в процессе ее цементирования.

Изобретение позволяет также определить термическое сопротивление теплоизоляции ТОТ в зоне стыков, с учетом того, что теплоизоляция (теплоизолирующая способность колонны) в зоне стыков ТОТ (в местах соединений ТОТ в колонне) может значительно отличаться от теплоизолирующей способности по телу ТОТ, в том числе может быть хуже в зависимости от используемой на скважине технологии теплоизоляции стыков. При контроле теплоизоляции ТОК может быть обнаружен брак в теплоизоляции стыков при креплении.

Зная термическое сопротивление теплоизоляции ТОК по телу ТОТ и в местах их стыков, возможно осуществление полного контроля технического состояния ТОК по их теплоизолирующей способности (по величине Uтн) в скважине.