Результат интеллектуальной деятельности: Способ моделирования реконструкции передней крестообразной связки коленного сустава

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к экспериментальной медицине и может быть использовано для воспроизведения модели повреждения передней крестообразной связки коленного сустава и последующей ее реконструкции у животных с целью совершенствования техник выбора, проведения и фиксации трансплантатов, а также изучения биопластических процессов в сухожильных трансплататах в стандартных условиях и при применении разного рода биостимуляторов.

Несмотря на то что в настоящее время хирургия передней крестообразной связки (ПКС) находится на высоком техническом уровне, сроки возврата пациентов к труду и спорту после артроскопической пластики ПКС претерпели не столь существенные изменения и остаются достаточно длительными. Поэтому решающее значение в перспективе будет иметь поиск путей и способов ускорения приживления (интеграции) в костных каналах сухожильных трансплантатов, используемых для пластики ПКС, и их скорейшей структурной перестройки - «лигаментизации». Решение этих проблем позволит интенсифицировать и ускорить процесс реабилитации после операции. По мнению Ekdahl М. (Ekdahl М. Graft healing in anterior cruciate ligament reconstruction / M. Ekdahl, J.H. Wang, M. Ronga, F.H. Fu // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. - 2008. - Vol. 16. - P. 935-947) без применения биотехнологий начать агрессивную реабилитацию в срок до 12 недель не представляется возможным из-за слабой биологической интеграции сухожильного трансплантата.

Для оправданного и эффективного применения биологических стимуляторов пластических процессов, а также определения оптимальных сроков для оценки их эффективности необходимо учитывать динамику морфологических изменений в самом сухожильном трансплантате после его установки, а также в зоне его соприкосновения с костным каналом.

Поскольку прямым доказательством эффективности той или иной биотехнологии служат данные гистологического исследования биологических образцов, а их изъятие у пациентов, по понятным причинам, крайне затруднено, удобным способом объективизировать результаты применения биостимуляторов является создание экспериментальной животной модели реконструкции ПКС.

Известен способ создания экспериментальной модели пластики ПКС (Росков Р.В. Пластика передней крестообразной связки коленного сустава консервированными сухожильными гомотрансплантатами. Дис. … канд. мед. наук / Росков Рафаэль Викторович; ЛИТО им. P.P. Вредена. - Л., 1970. - 265 с.), где автор для изучения регенерации связок коленного сустава использовал хорошо воспроизводимую экспериментальную модель пластики ПКС у кроликов с применением различного рода трансплантатов, что является неоспоримым преимуществом данной работы. Однако используемые исследователем сухожильные трансплантаты и способы их консервирования (общий сгибатель пальцев стопы, заготовленный как аллотрансплантат, консервированный замораживанием, или в парафине, или в растворе РГДМ в разных сериях опытов, а также то же сухожилие в виде предварительно замороженного аутотрансплантата) не применяются у человека. Также автор при выполнении операций формировал стандартные костные каналы в большеберцовой и бедренной костях диаметром 2,5 мм, что вряд ли соответствовало плотному прилеганию сухожилия к костной стенке в каждом случае. Для крепления сухожилия осуществлялось проведение его концов под боковыми связками с трансоссальной их фиксацией нитями, что ставит под сомнение качество натяжения трансплантата. Учитывая вышесказанное, для обеспечения неподвижности трансплантата в костных каналах автор использовал гипсовую иммобилизацию оперированной конечности до 30 суток, что может давать искаженные гистологические результаты по сравнению с активным (без иммобилизации) ведением послеоперационного периода.

Наиболее близким по технической сущности и назначению является способ (Bachy М, Sherifi I., Zadegan F. et al. Anterior cruciate ligament surgery in the rabbit. Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2013, 8:27), который также предполагает создание экспериментальной модели пластики ПКС у кролика. Авторы справедливо считают кролика для создания модели наиболее экономически рентабельным животным, а разработанную модель хорошо воспроизводимой и подходящей для тестирования на ее основе различных биотехнологий. Несмотря на заявление авторов, что созданная ими экспериментальная модель точно копирует пластику ПКС у человека, в ней есть ряд существенных недостатков. Во-первых, исследователи использовали в качестве трансплантата только аллосухожилие длинного разгибателя пальцев, которое не применяется при пластике ПКС у человека. Во-вторых, данное сухожилие протягивали в костные каналы в виде единственного пучка, тогда как у человека применяют двух- или четырехпучковые трансплантаты. В-третьих, при сверлении костных каналов всегда использовали сверло диаметром 2 мм, что позволяет усомниться в точном соответствии диаметра костного канала и трансплантата в каждом конкретном случае. В-четвертых, авторы не указывали на анатомически точное расположение костных каналов, соответствующее местам прикрепления нативной ПКС. Наконец, фиксацию трансплантата производили путем трансоссальной его фиксации нерассасывающимися нитями на выходе из большеберцового и бедренного каналов, что приводило к дополнительной травматизации кости и не могло обеспечить абсолютной неподвижности трансплантата в условиях отсутствия внешней иммобилизации. Исходя из описанных недостатков, данный способ не может быть признан оптимальным с точки зрения соответствия пластике ПКС в клинике, а соответственно, проводить на его базе изучение биологических процессов с целью дальнейшей экстраполяции полученных данных применительно к пациентам некорректно.

Основная задача изобретения состоит в создании экспериментальной модели, максимально приближенной к стандартной методике ауто- и аллопластики ПКС в клинике для изучения регенераторного потенциала алло- и аутотрансплантатов в стандартных условиях и в условиях воздействия на них биостимуляторов для изучения эффективности последних.

Технический результат предлагаемого изобретения состоит в возможности наиболее достоверной оценки регенераторного потенциала сухожильных трансплантатов и окружающей их костной ткани при последующем гистологическом исследовании, а также качестве приживления сухожильных трансплантатов после реконструкции ПКС у кролика с целью оптимизации лечения пациентов с разрывами ПКС.

Результат изобретения достигается тем, что трансплантаты для восстановления ПКС у кролика забирают и готовят способами, принятыми в клинической практике. Так, для аутопластики передней крестообразной связки у животных, как и у человека, используют аутотрансплантат, приготовленный из предварительно забранного с оперируемой конечности сухожилия полусухожильной мышцы. Аллотрансплантат, предварительно забранный из конечности сородича, выведенного из эксперимента ранее, в виде сухожилия сгибателя стопы и пальцев, подвергают аналогичной человеческим аллосухожилиям стерилизации и консервации в среде Белякова. При сверлении костных каналов осуществляют строгое соответствие диаметра сверла и предварительно измеренного диаметра двухпучкового трансплантата. Костные каналы формируют анатомично, т.е. точки их начала в полости коленного сустава точно соответствуют местам большеберцового и бедренного прикрепления нативной передней крестообразной связки. После проведения трансплантата в костные каналы для его фиксации на выходах из большеберцового и бедренного костных каналов используют специально подготовленные накортикальные шовные титановые пластины, аналогичные используемой системе шовной накортикальной фиксации типа EndoButton у человека.

На чертежах изображены:

Фиг. 1 - Вид нативной передней крестообразной связки коленного сустава кролика (фото).

Фиг. 2 - Выделенное сухожилие полусухожильной мышцы кролика (фото).

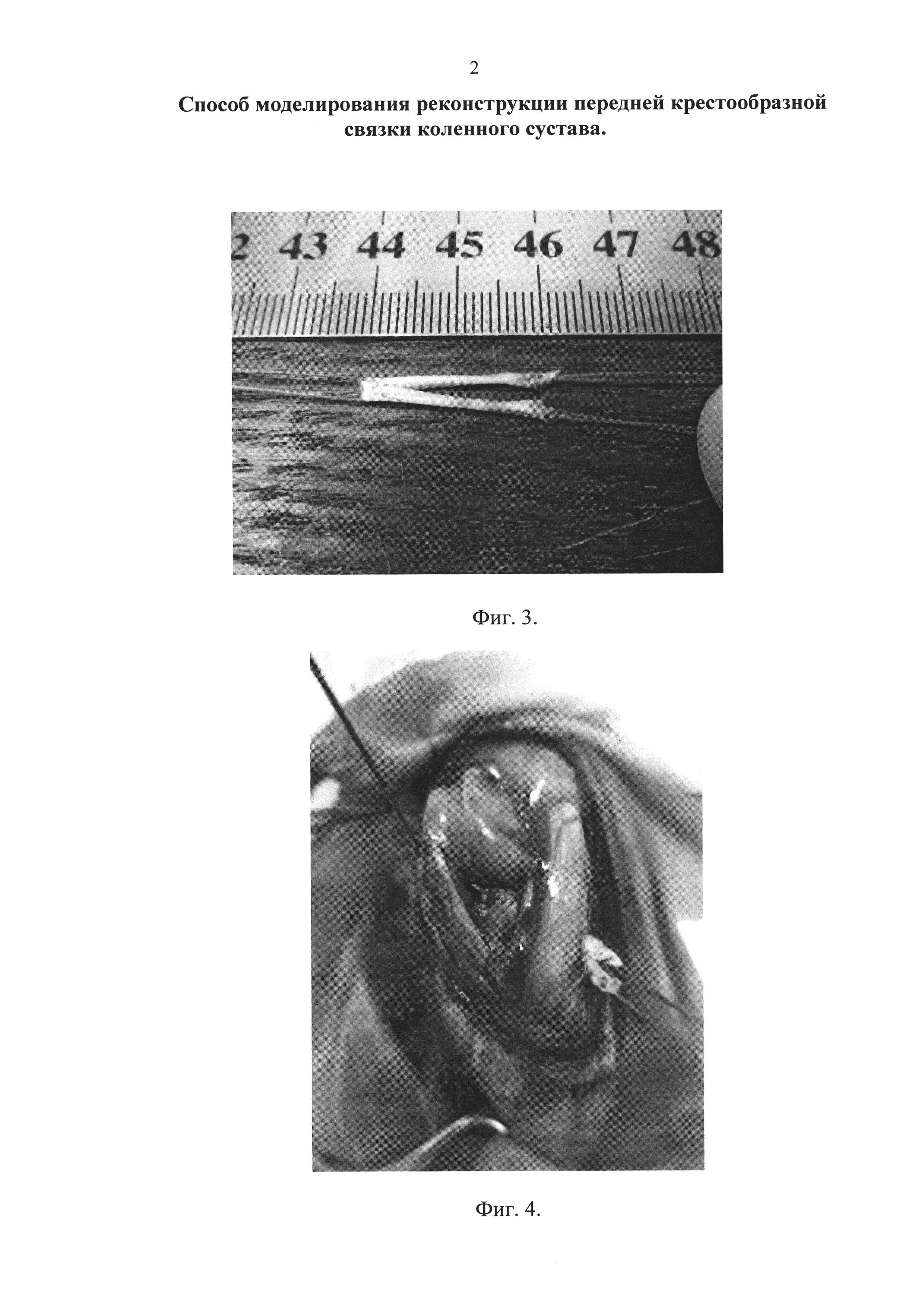

Фиг. 3 - Приготовленный аутотрансплантат (фото).

Фиг. 4 - Заведение трансплантата в костные каналы (фото).

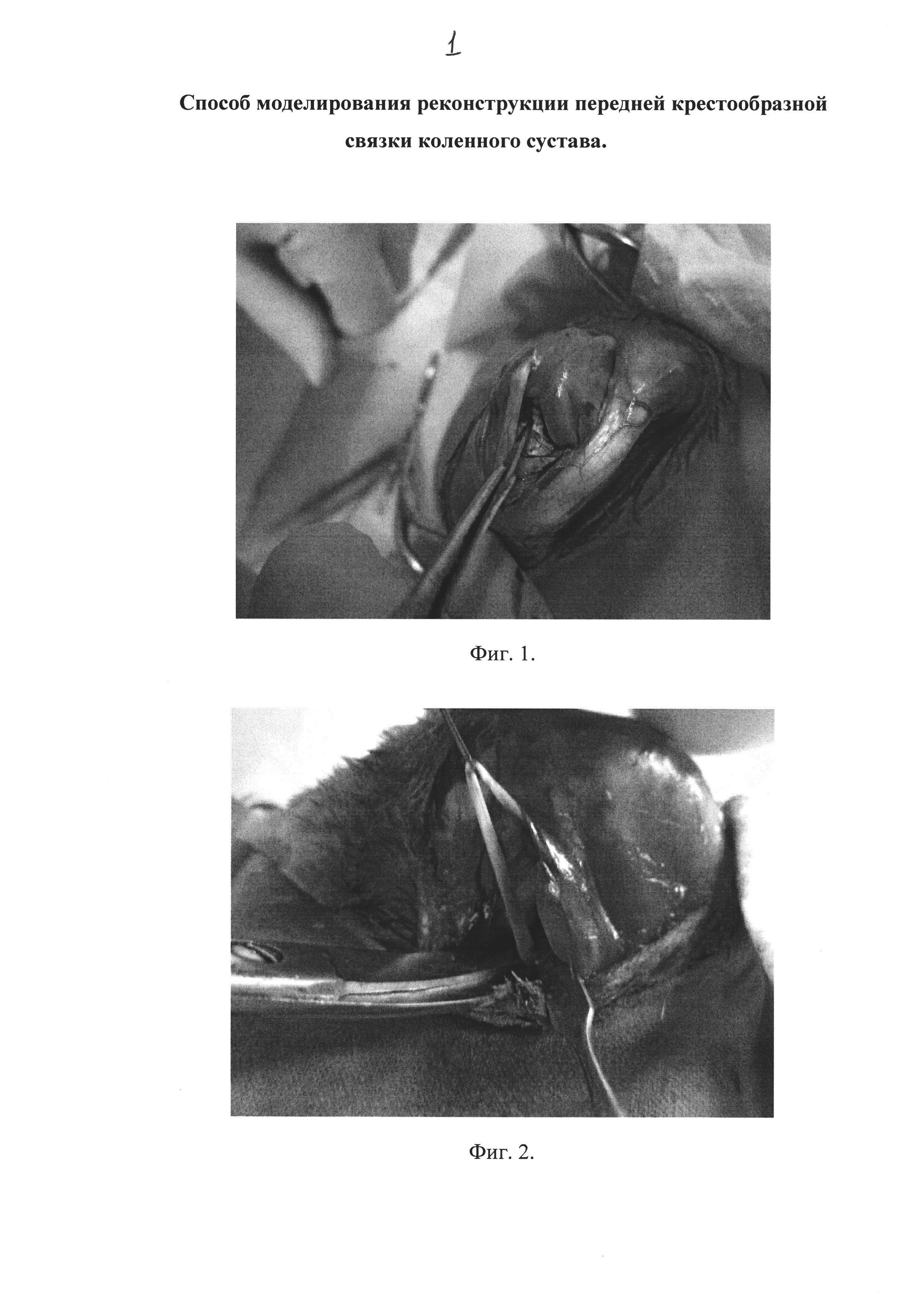

Фиг. 5 - Фиксация трансплантата при помощи накортикальной титановой пластины (фото).

Для обоснования способа проведено экспериментальное исследование на двенадцати половозрелых кроликах породы Шиншилла весом 2500-2800 грамм из вивария ФГБУ «РНИИТО им. P.P. Вредена» в соответствии с правилами, принятыми Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных целей - Council Directive 86/609/ЕЕС of 24 November 1986 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes (Official Journal L 358, 18/12/1986 P. 0001-0028) и требованиями «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приказ МЗ СССР N 755 от 12.08.77 "О мерах по дальнейшему совершенствованию форм работы с использованием "экспериментальных животных").

В соответствии с исследованием двенадцать кроликов были разделены на две группы (контрольная и опытная) по шесть особей в каждой. Каждую из групп, в зависимости от типа используемого трансплантата, разделили на две подгруппы - «ауто» и «алло» по три животных в каждой. Кроликам контрольной группы реконструкцию ПКС выполняли стандартным способом, а кроликам опытной группы - заявляемым способом. Отличие способов заключается в точности позиционирования бедренного канала, степени соответствия диаметра костных каналов и сухожильного трансплантата и способе его фиксации.

Способ осуществляется следующим образом.

Под внутривенным наркозом в положении кролика на спине после обработки кожи антисептиком (Клиндезин-элит ОП РЕД, Германия) выполняют срединный разрез кожи 7 см в проекции правого коленного сустава. Рассекают апоневроз и капсулу сустава с латеральной стороны. В положении разгибании скакательной конечности кролика коленную чашечку вывихивают в медиальную сторону, обеспечивая тем самым хорошую визуализацию переднего отдела коленного сустава с жировым телом, межмыщелковой вырезкой, поперечной связкой менисков и крестообразными связками. При помощи остроконечного скальпеля иссекают жировое тело в переднем отделе коленного сустава и нативную ПКС, а ее остатки в местах прикрепления удаляют при помощи костной ложечки - в целях подготовки ложа для последующего проведения сухожильного трансплантата (фиг. 1).

При выполнении вмешательства кроликам «аутоподгрупп» из этого же операционного доступа тупым путем выделяют полусухожильную мышцу с сухожилием. Сухожилие полусухожильной мышцы берут на лигатуру и отсекают от места своего прикрепления к медиальному мыщелку большеберцовой кости и мышечного брюшка, последнее подшивают к мышцам внутренней группы бедра (фиг. 2).

При проведении операций животным «аллоподгрупп» в качестве трансплантата используют аллосухожилия сгибателя стопы и пальцев, которые забирают заранее у сородичей, подвергают обработке и стерилизации путем консервирования в среде Белякова с контролем стерильности и соблюдением срока годности. Во время операции заранее подготовленное аллосухожилие просто извлекают из консервирующего раствора в стерильном пакете с последующей пятиминутной экспозицией в стерильном физиологическом растворе.

После обработки аутосухожилия от остатков мышечной ткани на препаровочной базе из последнего формируют двухпучковый аутотрансплантат путем складывания сухожилия вдвое с проведением в образовавшуюся петлю нерассасывающейся лигатуры Mersilene 2/0-лигатуры «тяги». Образовавшийся трансплантат имеет длину 20-25 мм, а диаметр - 2,0-2,5 мм. Диаметр трансплантата животным опытной группы измеряли путем протягивания трансплантата за лигатуру «тяги» в отверстия с шагом 0,5 мм в стандартной металлической измерительной пластине последовательно до достижения точного соответствия диаметра отверстия и трансплантата. Концы трансплантата прошивают нерассасывающимися нитями Ethibond 2/0, служившими «прошивными» лигатурами. Аналогично готовят и аллотрансплантат (фиг. 3). Измерение диаметра ауто- и аллотрансплантатов кроликам контрольной группы не производили.

От основания медиального мыщелка большеберцовой кости в место нативного большеберцового прикрепления ПКС (анатомично) «снаружи-внутрь» сверлом 1 мм формируют костный канал, который после оценки правильности точек входа и выхода, а также его направления рассверливают сверлом, по диаметру соответствующим толщине трансплантата. Большеберцовый канал в обеих группах формируют одинаково - анатомично - для предупреждения т.н. переднего импинджемент-синдрома в контрольной группе, наличие которого может привести к механическому повреждению трансплантата, что непосредственно повлияет на результат эксперимента. Однако, если в опытной группе диаметр костного канала точно соответствует диаметру трансплантата, то в контрольной группе его принимают за среднее значение, равное 2,5 мм, так как стандартная методика не предполагает осуществление точного соответствия диаметра трансплантата диаметру костного канала.

Аналогичной техникой - сначала тонким сверлом, а потом с рассверливанием канала более толстым сверлом формируют канал в бедренной кости «изнутри-кнаружи». У животных основной группы бедренный канал формируют таким образом, что место входа в него со стороны суставной полости выбирают в точном соответствии месту прикрепления нативной ПКС. В контрольной группе начало бедренного канала принимают произвольным и располагают в одной из точках медиальной поверхности латерального мыщелка бедренной кости. Выбор конечного диаметра бедренного канала осуществляют в разных группах по принципу, аналогичному таковому при формировании большеберцового канала.

Для крепления трансплантата ПКС у кроликов опытной группы применяют методику накортикальной фиксации на титановых шовных пластинах. По одной пластине располагают на выходе соответственно из бедренного и большеберцового костных каналов. К пластинам подвязывают в состоянии натяжения заранее прошитый лигатурами трансплантат. Трансплантат не теряет натяжения до его полного врастания в стенку костного канала. Для исключения проваливания пластины вглубь костного канала в рамках данного эксперимента, учитывая что диаметр костного канала варьирует в пределах 2-2,5 мм, титановые пластины изготавливают размерами 5×3×1 мм по длине, ширине и толщине соответственно. Вдоль длинной оси титановой пластины на равном удалении от ее центра путем просверливания формируют два отверстия по 1 мм диаметром для пропускания в них лигатур.

С помощью лигатуры «тяги» ауто- или аллотрансплантат проводят в костные каналы (фиг. 4) и фиксируют на внешнем кортикальном слое бедренной кости путем завязывания «прошивных» лигатур на шовной титановой пластине наподобие обычной пуговицы (фиг. 5). Коленную чашечку вправляют. После придания коленному суставу положения сгибания 90 градусов трансплантат в состоянии натяжения фиксируют на выходе из большеберцового канала путем завязывания прошивных лигатур на такой же шовной титановой пластине.

В контрольной группе фиксацию производят без применения шовных титановых пластин - сначала тангенциально к большеберцовому и бедренному каналам, отступя по 3 мм от края отверстия, рассверливают дополнительные (по одному) костные каналы диаметром 1 мм. После этого «прошивные» лигатуры и лигатуры «тяги» заряжают в тонкую хирургическую иглу, проводят через сформированные каналы и завязывают - выполняют стандартную трансоссальную фиксацию.

Рану послойно ушивают. Кожу обрабатывают антисептиком. Иммобилизацию в обеих группах не применяют.

Животных из обеих групп выводят из эксперимента на 15-е сутки. Под действием смертельной дозы анестетика после выключения сознания у кролика оценивают тесты нестабильности коленного сустава - тест «переднего выдвижного ящика» и тест Лахмана. У всех животных опытной группы в обеих подгруппах оба указанных теста были отрицательными, что указывало на отсутствие нестабильности в раннем послеоперационном периоде. В контрольной группе в «аутоподгруппе» у двух животных также отмечался хороший результат, но у одного кролика оба теста нестабильности были положительными. В контрольной «аллоподгруппе» у одного кролика выявили хороший результат, у второго - нестабильность в одном из тестов (тест «переднего выдвижного ящика»), у третьего - в обоих тестах. Такие результаты были обусловлены ненадежной фиксацией трансплантата, что в условиях отсутствия внешней иммобилизации привело к его расшатыванию.

После посмертного вскрытия полостей коленных суставов у всех 6-ти кроликов опытной группы трансплантаты ПКС были натянуты и не имели следов повреждения. У 2-х кроликов «аутоподгруппы» контрольной группы наблюдалась аналогичная картина, у одного визуализировали значимое ослабление тонуса трансплантата с его поверхностным разволокнением, появившимся ввиду неправильного позиционирования бедренного канала и наличия повышенного трения о верхне-латеральный край межмыщелковой вырезки бедренной кости. У одного кролика из контрольной «аллоподгруппы» трансплантат был натянут и не имел признаков повреждения. У второго трансплантат был ослаблен, но также не имел повреждений. И, наконец, у третьего кролика аллотрансплатат ПКС был полностью порван на уровне его вхождения в бедренный канал, что явилось следствием несоответствия диаметра трансплантата диаметру костного канала.

Таким образом, заявляемый способ моделирования реконструкции передней крестообразной связки коленного сустава является надежным, максимально приближенным к таковому в клинике и позволит на своей основе производить совершенствование техник выбора, проведения и фиксации трансплантатов, а также изучение биопластических процессов в сухожильных трансплататах в стандартных условиях и при применении разного рода биостимуляторов.