Результат интеллектуальной деятельности: Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, и система для его реализации

Вид РИД

Изобретение

Изобретения относятся к авиационной технике, а именно к системам охлаждения тепловыделяющей бортовой аппаратуры, выполненной в виде отдельных модулей и расположенной вне авиационного носителя (самолета, вертолета), и может быть использована для обеспечения необходимого температурного режима тепловыделяющей аппаратуры подвесных авиационных контейнеров и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В связи с тем, что функционирующая бортовая аппаратура выделяет тепло, возникает необходимость ее охлаждения в целях обеспечения необходимого температурного режима и нормальных условий работы системы.

Известны принципы охлаждения бортовой аппаратуры подвесных авиационных оптико-электронных контейнеров, представленные в книге Воронина Г.И. и Вербы М.И. «Кондиционирование воздуха на летательных аппаратах» (издательство «Машиностроение», Москва, 1965 г., стр. 70, раздел 3.6 «Бортовые системы кондиционирования на ракетах и управляемых снарядах»).

Известны жидкостные системы охлаждения аппаратуры, представленные в книге Бадылькеса И.С., Бухтера Б.З. и др. «Холодильная техника» (издательство «Госторгиздат» 1960 г., стр. 287, раздел «Мокрые воздухоохладители»), в книге Константинова Л.И., Мельниченко Л.Г. «Судовые холодильные установки» (Москва, «Пищевая промышленность», 1978 г., стр.121 «Схемы узлов подачи промежуточного жидкого хладоносителя») и др., но широкого распространения такие системы не получили, поскольку применение жидкостей требует дополнительных объемов для их хранения, кроме того, используемые в данных системах незамерзающие жидкости в течение двух-трех лет теряют свои качества и требуют перезаправки и дозаправки, а некоторые из них даже могут вызвать непроизвольное возгорание.

Также известна система охлаждения бортовой аппаратуры подвесного авиационного оптико-электронного контейнера (патент РФ №2429994, 27.09.2011, МПК: B64D 13/08 (2006.01), G12B 15/02 (2006.01)), которая содержит заполненный хладагентом испарительный контур с компрессором, дроссельными регулирующими устройствами и теплообменником, конденсатор с устройством подачи прямоточного забортного воздуха и автономную, герметичную, замкнутую вкруговую внутри корпуса подвесного авиационного оптико-электронного контейнера систему циркуляции воздуха. Система циркуляции воздуха содержит теплообменник испарительного контура, охлаждаемую аппаратуру и вентиляторы. Испарительный контур в линии всасывания компрессора содержит, по меньшей мере, один дополнительный теплообменник с дроссельным регулирующим устройством, который расположен в отдельном герметичном корпусе, подвижном относительно корпуса контейнера. Передача хладагента в теплообменник обеспечивается использованием гибких элементов и автоматических регуляторов распределения хладагента по контурам. В качестве хладагента в испарительном контуре используется хладагент с критической температурой выше 130°С, например R 142b или F 142b.

Основным недостатком этой системы является то, что при разгерметизации хладонового контура система выходит из строя и не обеспечивает дальнейшее охлаждение тепловыделяющей бортовой аппаратуры.

Наиболее близкой по технической сущности к заявляемой системе является система охлаждения бортовой аппаратуры подвесных авиационных оптико-электронных контейнеров по патенту США №4869071 от 26.09.1989 г., МПК: B64D 13/00 (2006.01); B64D 13/08 (2006.01); F25B 1/10 (2006.01); В60Н 1/32 (2006.01), которая принята за прототип. Данная система включает контур циркуляции забортного воздуха, охладитель воздуха (или теплообменник), воздухозаборник, влагоотделитель, откачивающий и нагнетающий воздуховоды, элементы конструкции системы охлаждения, такие как воздушная заслонка (или клапан), устройства контроля температуры внутри корпуса контейнера, устройства контроля высоты и скорости полета (или средства определения параметров полета), блок управления системой охлаждения (или диспетчер), температурные датчики, вентилятор и клапан выброса (или разгрузочный вентиль). При этом охладитель воздуха расположен в контуре циркуляции, а вентилятор размещен между охладителем воздуха и откачивающим воздуховодом и предназначен для нагнетания выходящего воздуха из корпуса контейнера. Источником сжатого воздуха, циркулирующего в воздушном контуре данной системы, является внешний атмосферный воздух, который поступает в контур циркуляции за счет скоростного напора при полете носителя. Система производит контроль температуры внутри корпуса контейнера, высоты и скорости полета по показаниям средств определения параметров полета. Создание одинаковых температурных режимов тепловой нагрузки обеспечивается разделением зоны траектории полета на три диапазона эксплуатационных режимов. Необходимые параметры воздушного потока, поступающего к охладителю воздуха в зависимости от диапазона эксплуатационного режима, обеспечиваются управлением элементами системы охлаждения, такими как воздушная заслонка (клапан), расположенная в воздухозаборнике, вентилятор и клапан выброса (разгрузочный вентиль), путем удаления излишнего воздуха из воздушного контура. Влагоотделитель в контуре циркуляции воздуха предназначен для снижения влажности внешнего атмосферного воздуха. В данном решении роль несущей конструкции выполняет сам подвесной авиационный оптико-электронный контейнер.

К недостаткам прототипа следует отнести:

- использование для обдува электронной аппаратуры внешнего атмосферного воздуха, который отрицательно влияет на работоспособность и надежность встроенной бортовой аппаратуры.

- наличие в воздушном контуре влагоотделителя и теплообменника, что создает дополнительное аэродинамическое сопротивление потоку в контуре и требует установки мощного вентилятора.

Задача, на которую направлено заявляемое техническое решение, заключается в разработке способа воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры летательных аппаратов с использованием потока набегающего воздуха для полетов на относительно небольших скоростях (100-180 км/ч) и высотах полета (до 3300 м) летательного аппарата, а также упрощении конструкции системы охлаждения бортовой аппаратуры, увеличении ее надежности, снижении ее массогабаритных характеристик.

Техническим результатом изобретения является уменьшение массогабаритных и энергозатратных характеристик, а также обеспечение равномерного распределения воздушного потока между воздушными термоплатамит

Технический результат достигается за счет того, что в способе воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, включающем тепловой контакт между тепловыделяющими поверхностями аппаратуры и воздушными термоплатами, движение атмосферного воздуха через проточные полости воздушных термоплат, формируют зону для прохождения и распределения потока атмосферного воздуха через проточные полости воздушных термоплат, разбивают ее на независимые участки с шагом, зависящим от выделяющегося тепла на единицу площади, через проточные полости воздушных термоплат пропускают скоростной воздушный поток атмосферного воздуха, возникающий при движении летательного аппарата, причем воздушный поток направляют последовательно от первого участка по направлению движения летательного аппарата к последующим участкам.

Технический результат достигается и за счет того, что в системе для реализации способа воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, включающей несущую конструкцию, воздушный канал, состоящий из воздуховодов и воздухозаборника с установленной в нем заслонкой для перекрытия доступа воздуха, систему управления, электрически связанную с узлом управления заслонкой, датчики температуры, установленные на поверхности тепловыделяющей аппаратуры, несущая конструкция представляет собой объемную крепежную раму, образованную ярусами, каждый из которых состоит, по крайней мере, из четырех силовых профилей, установленных по принципу колодезной кладки с консолями, на которых установлены теплообменники, выполненные в виде воздушных термоплат, каждая из которых установлена под углом 45° по ходу движения воздушного потока и имеет две термостатируемые поверхности, на которых размещена тепловыделяющая аппаратура, в систему введен воздушный тракт, состоящий из коллектора, образованного внутренней частью колодезной кладки силовых профилей, и проточных полостей воздушных термоплат, при этом в коллекторе установлены герметизирующие перегородки, разделяющие его на независимые участки, каждый из которых снабжен воздуховодом, установленным в угловых зонах крепежной рамы, и диффузором.

Сущность изобретения заключается в следующем. При движении летательного аппарата создается встречный поток воздуха, который можно использовать для охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной вне авиационного носителя. Для этого аппаратура устанавливается с двух сторон на воздушные термоплаты. Тепло от прибора передается на воздушную термоплату, с которой снимается за счет проходящего через ее проточную полость наружного воздуха. Для обеспечения равномерного распределения воздушного потока между термоплатами формируется коллектор, разделенный герметизирующими перегородками на несколько частей.

Сущность изобретения поясняется чертежами (фиг. 1-4) и таблицами 1-5.

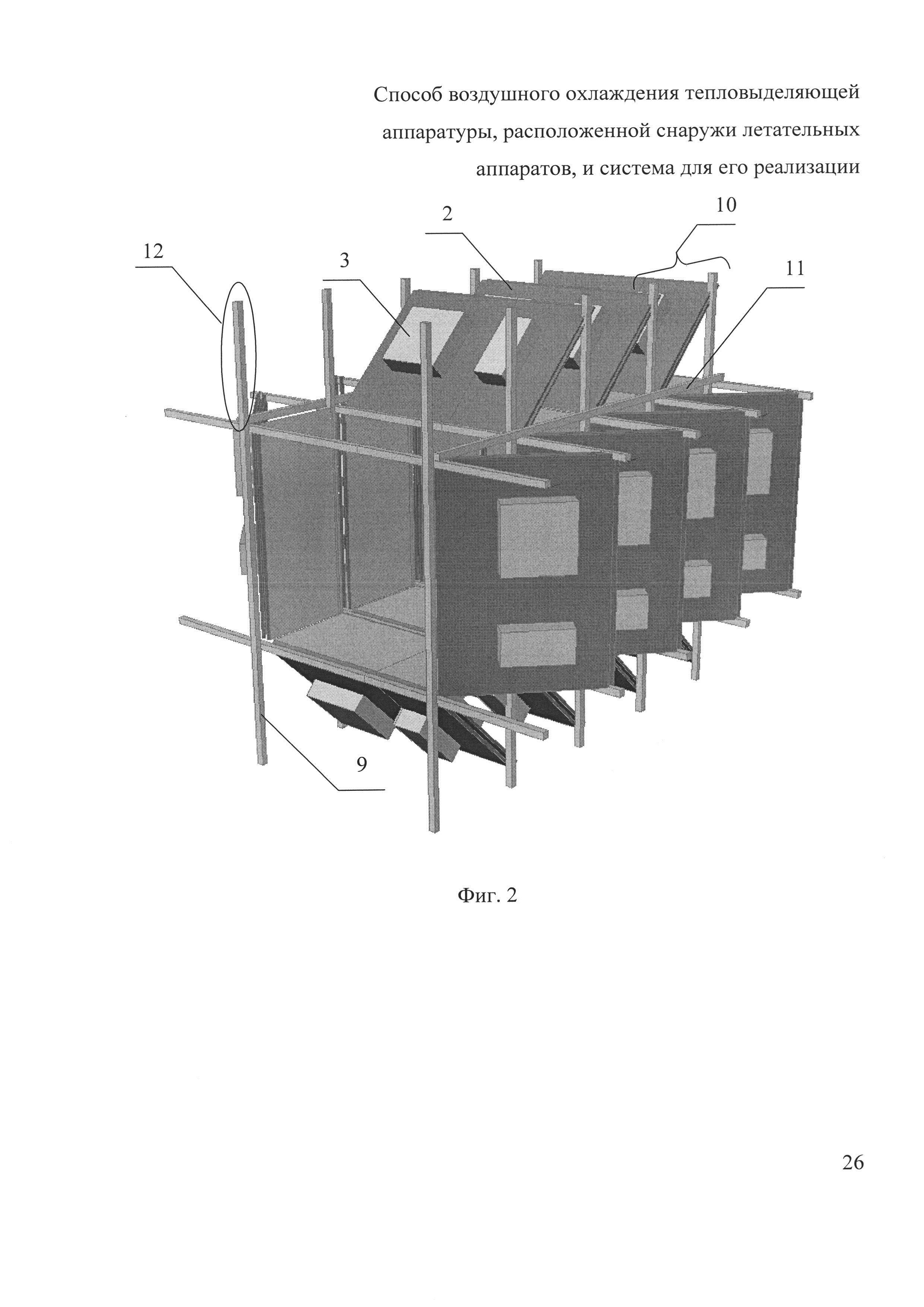

На фиг. 1. представлена принципиальная схема системы воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов.

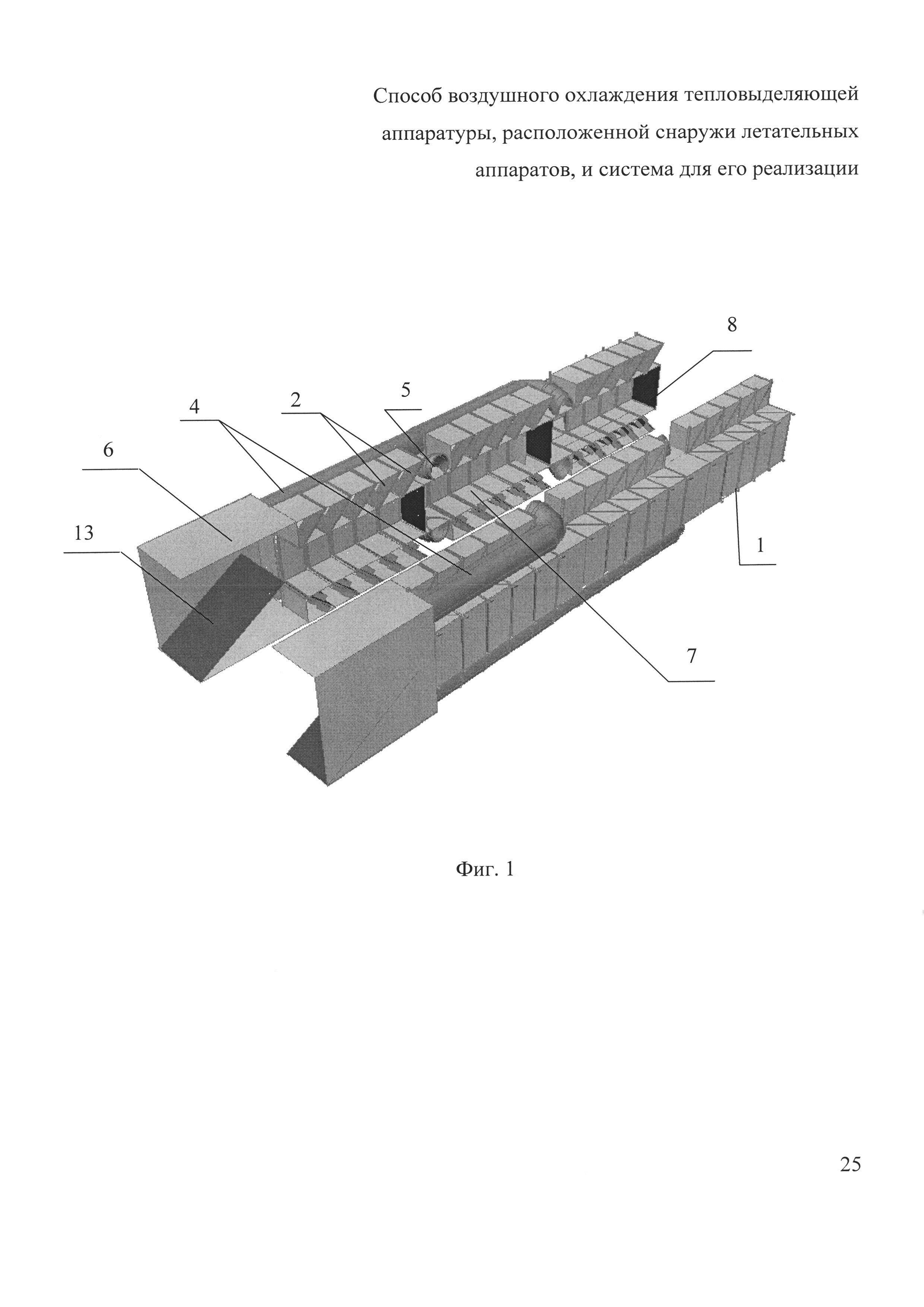

На фиг. 2 представлена крепежная рама с установленными на ней теплообменниками (воздушными термоплатами) с тепловыделяющей аппаратурой.

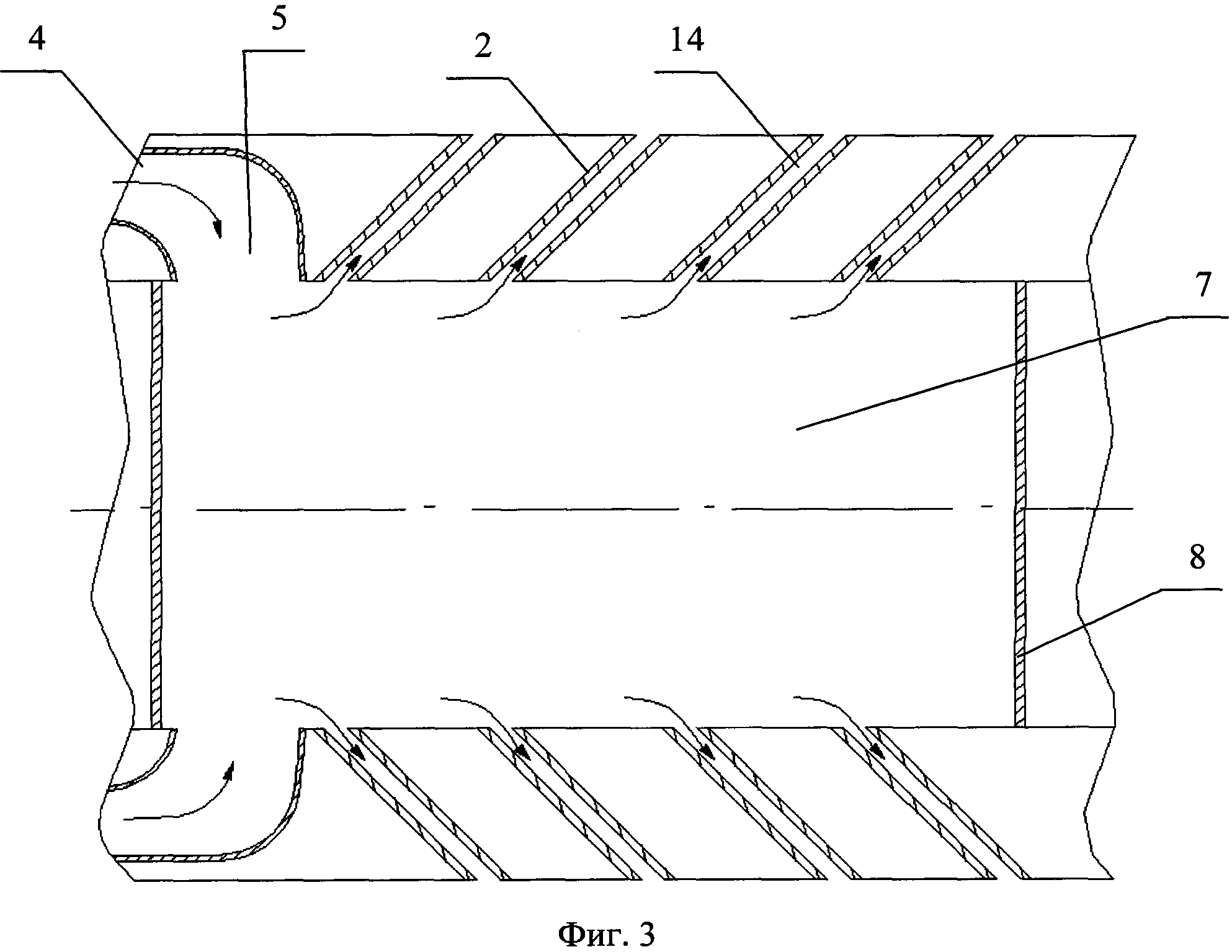

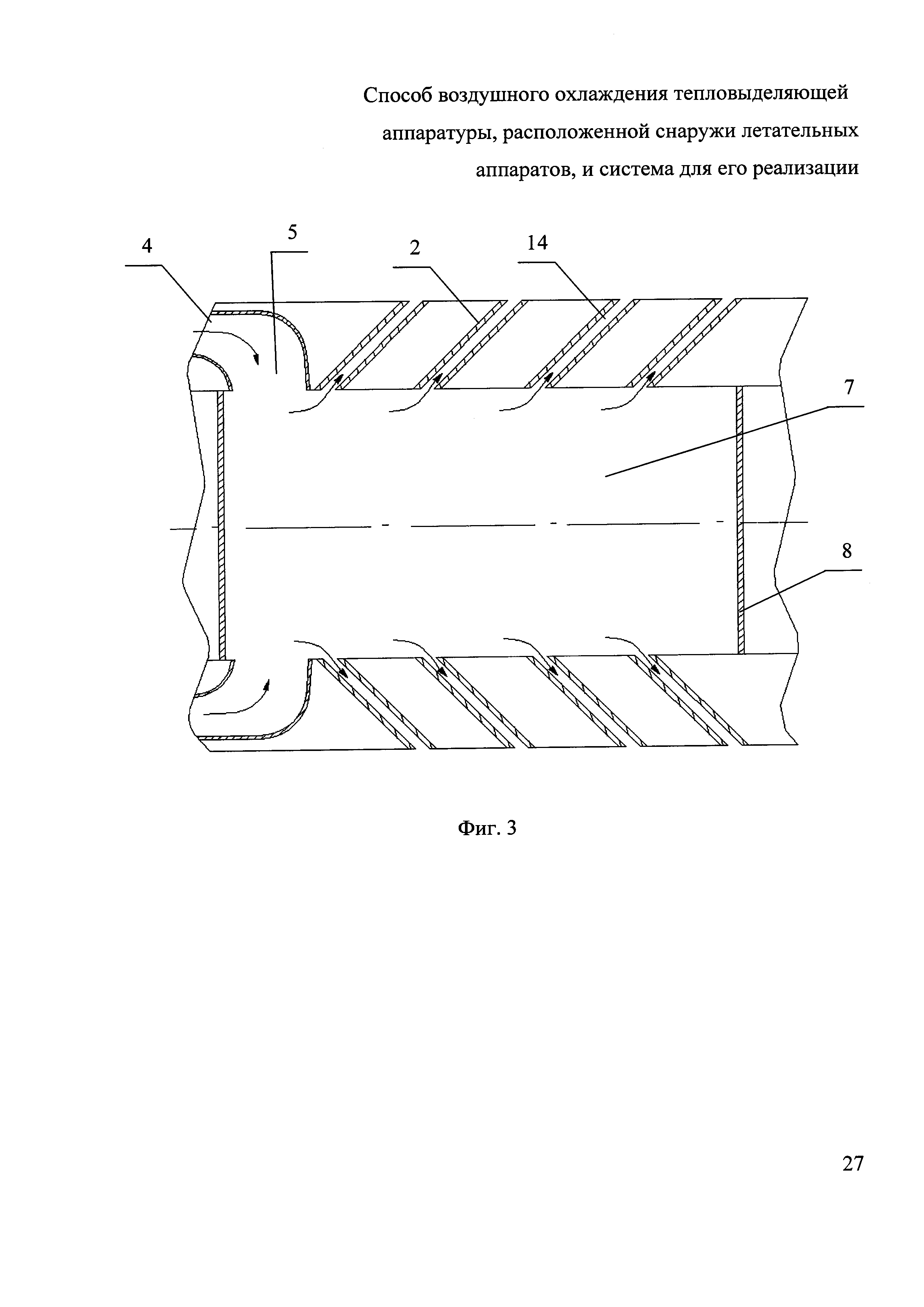

На фиг. 3 представлен воздушный тракт (один независимый участок). Стрелками обозначено направление движения воздуха.

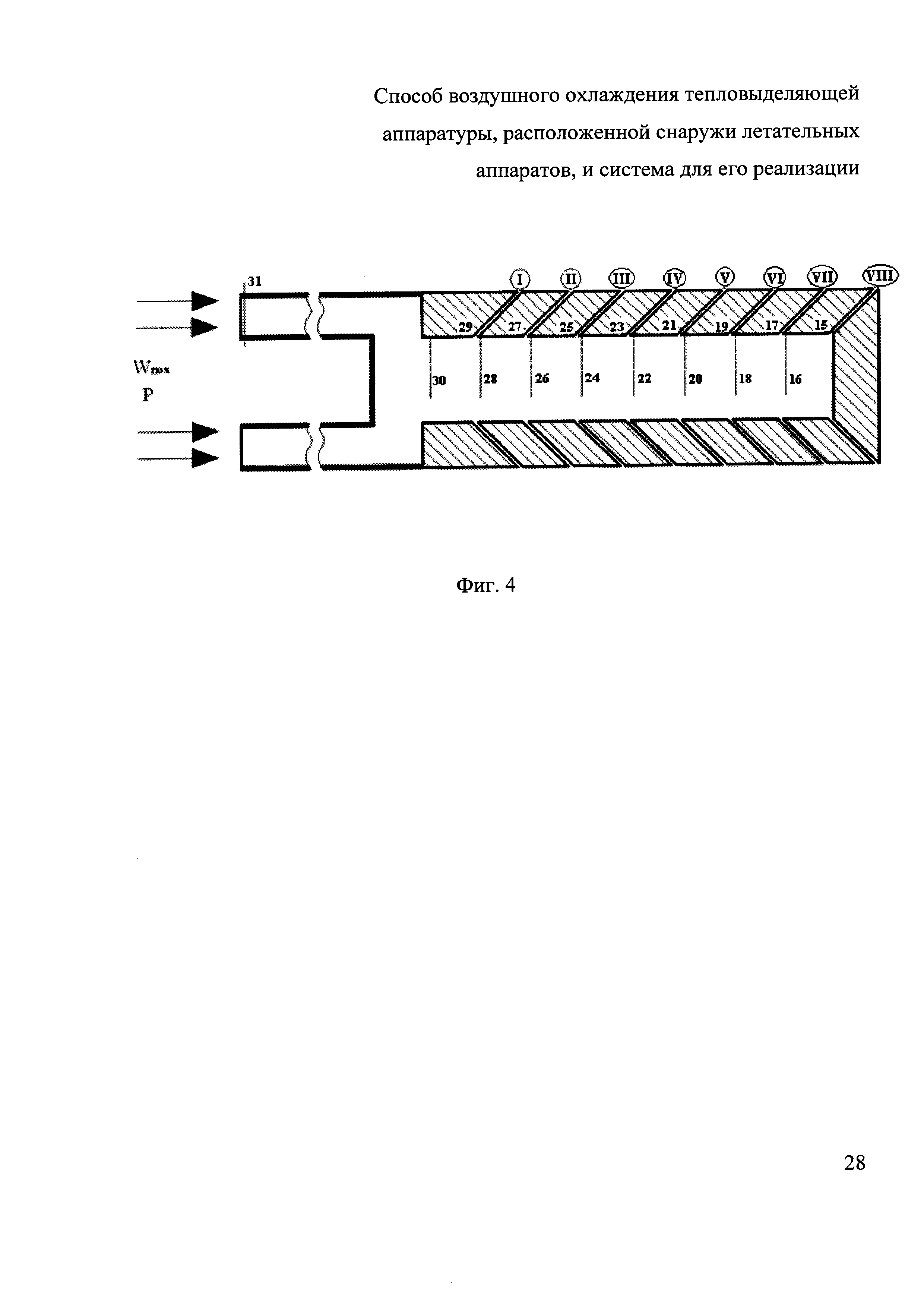

На фиг. 4 представлена расчетная схема одного независимого участка воздушного тракта

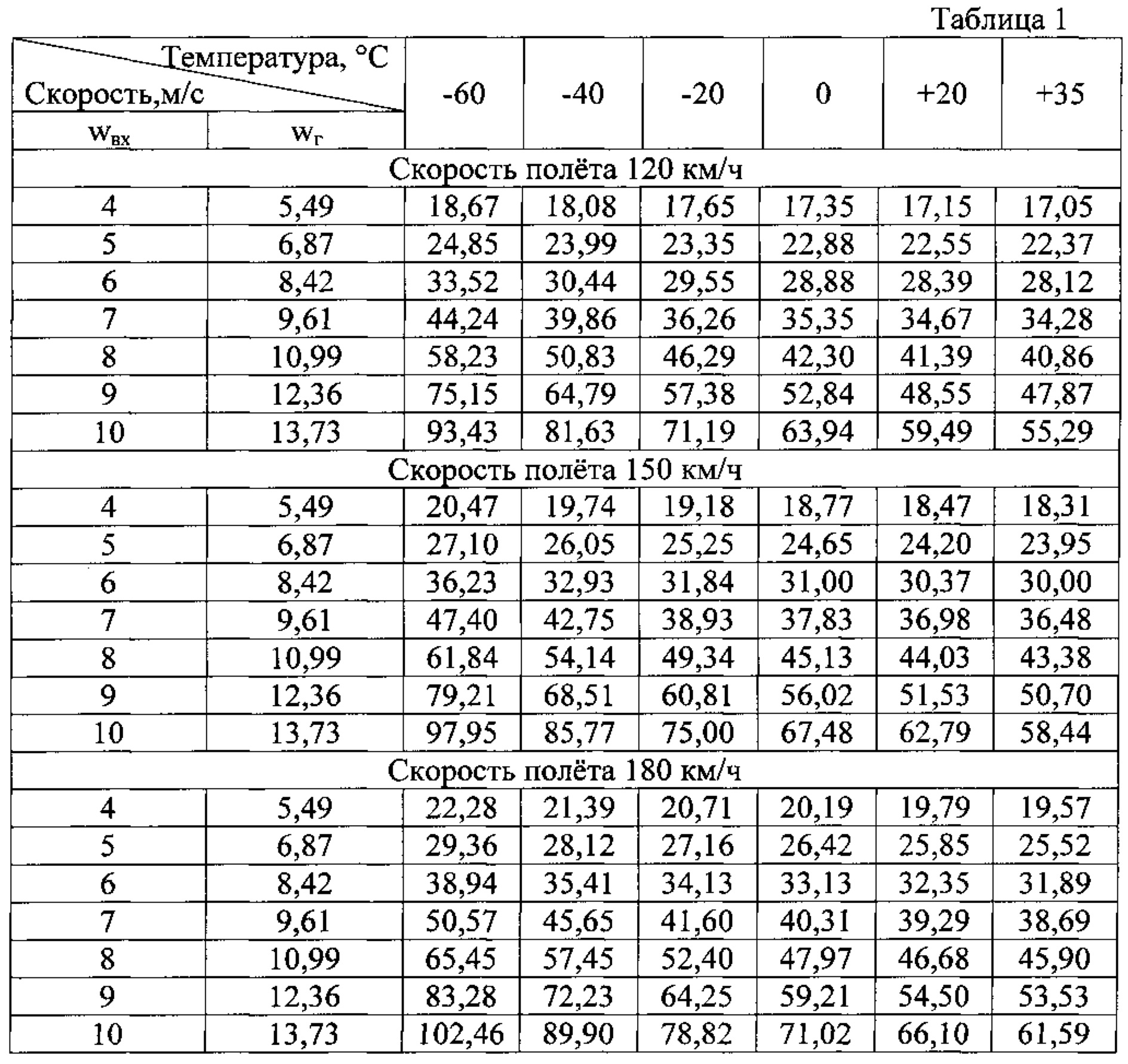

В таблице 1 приведены расчетные значения суммарного гидравлического сопротивления проточной полости воздушной термоплаты для конкретных значений скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры воздуха и скорости полета при полете на высоте 2000 м.

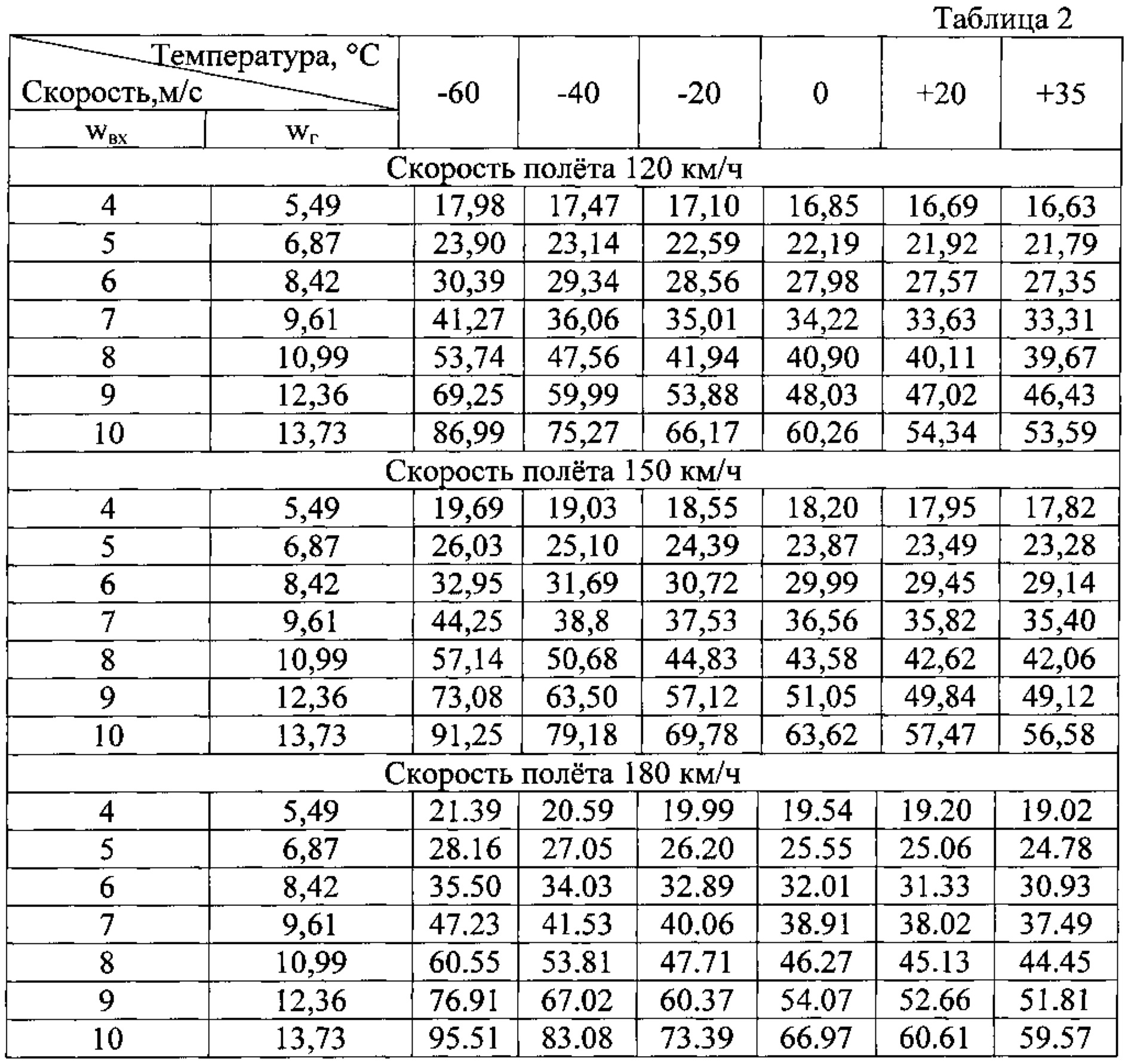

В таблице 2 приведены расчетные значения суммарного гидравлического сопротивления проточной полости воздушной термоплаты для конкретных значений скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры воздуха и скорости полета при полете на высоте 3300 м.

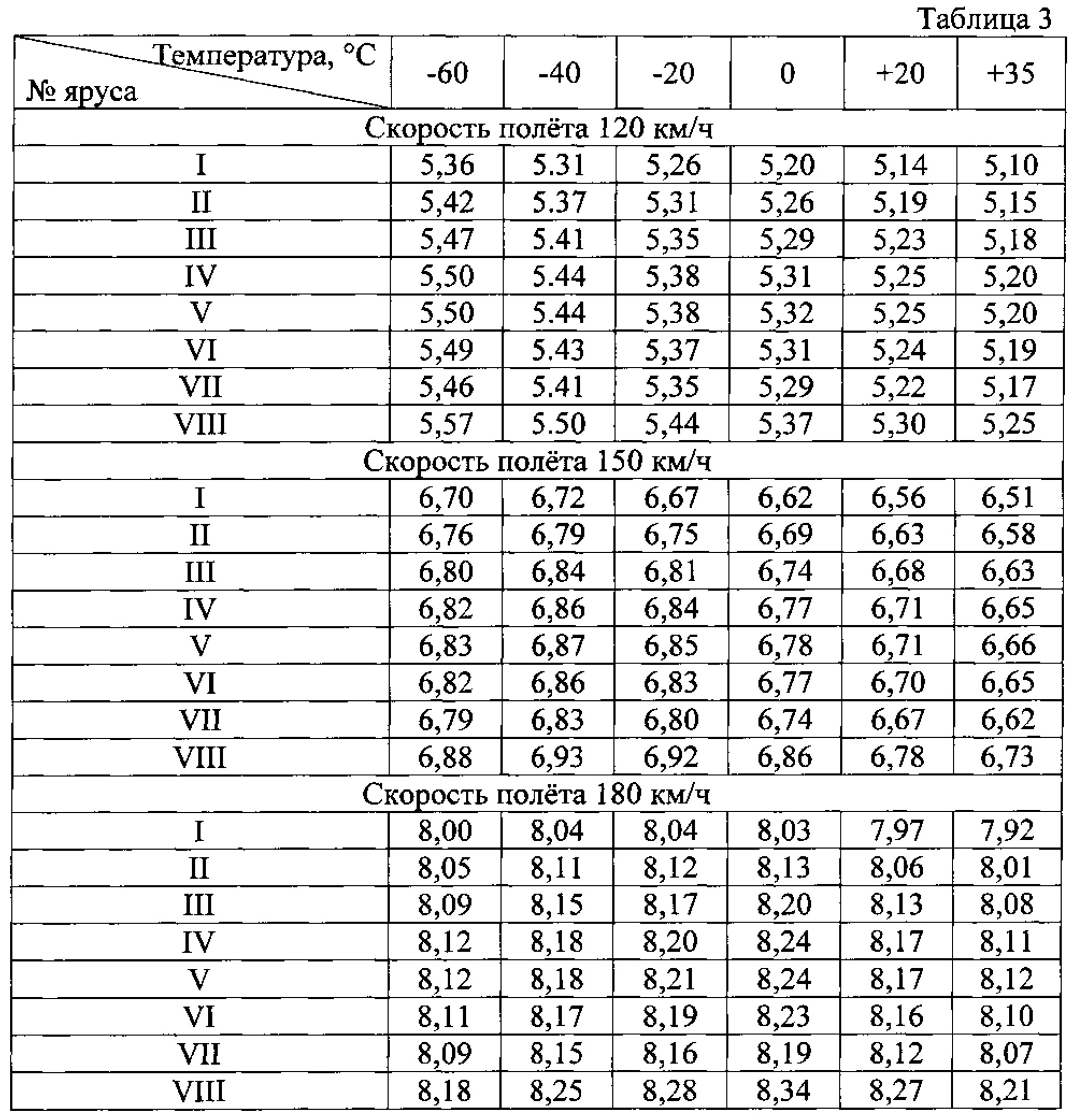

В таблице 3 приведены расчетные значения скоростей воздуха на входе в проточные полости воздушных термоплат для конкретных значений скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры воздуха и скорости полета при полете на высоте 2000 м.

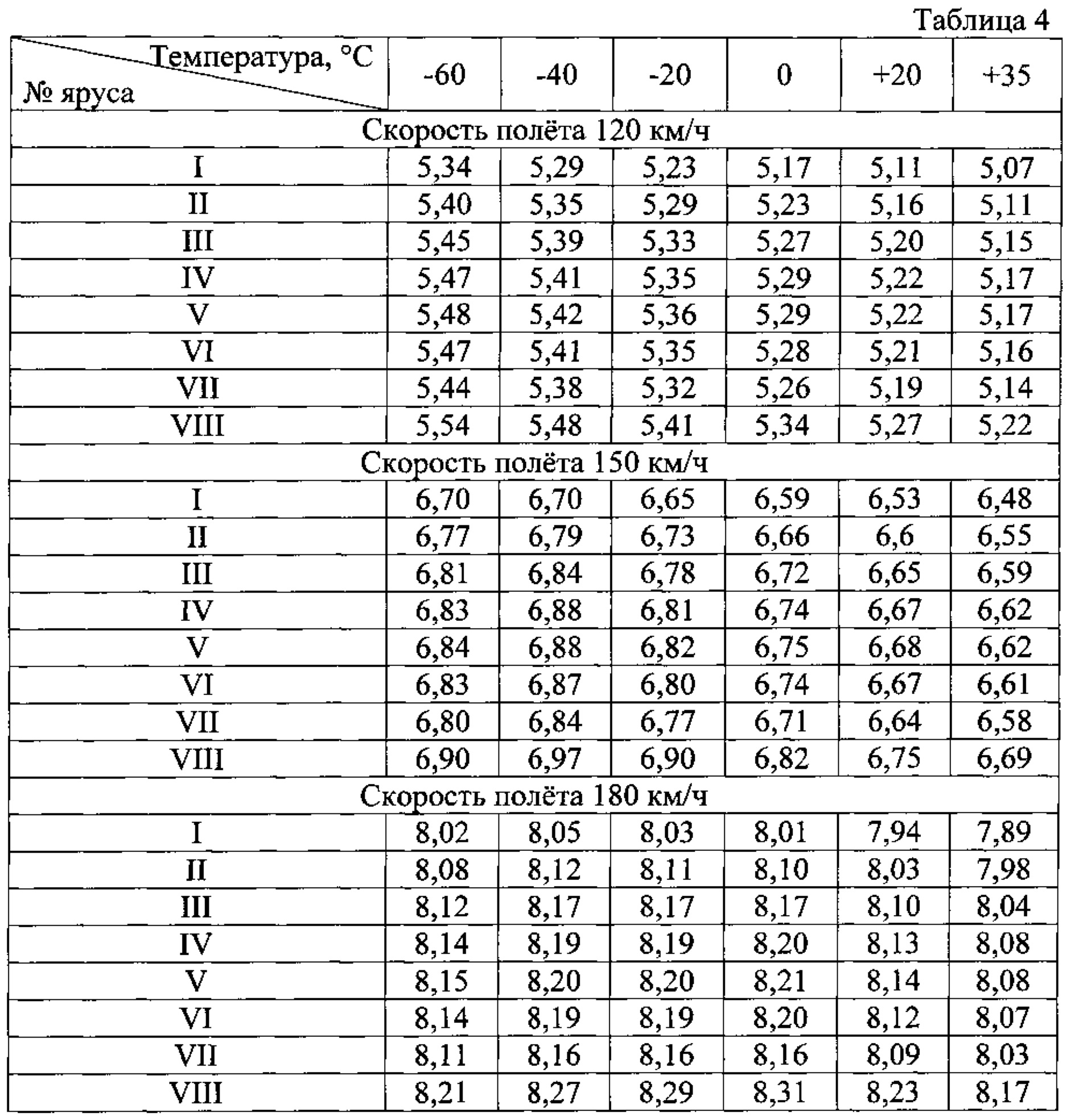

В таблице 4 приведены расчетные значения скоростей воздуха на входе в проточные полости воздушных термоплат для конкретных значений скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры воздуха и скорости полета при полете на высоте 3300 м.

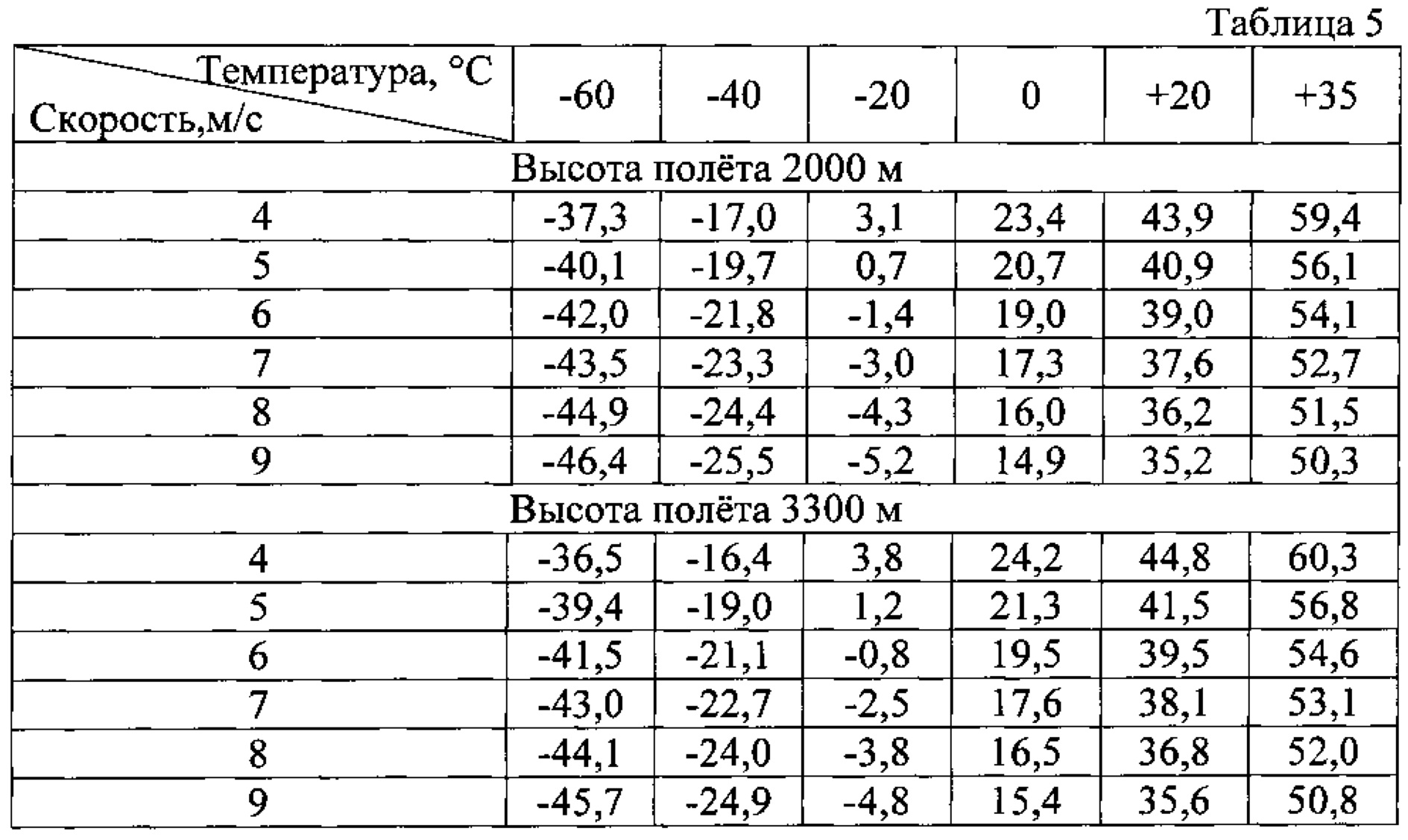

В таблице 5 приведены расчетные значения температур поверхности воздушных термоплат на участке с гофром для конкретных значений скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры воздуха и высоты полета.

На фиг. 1-4 приняты следующие обозначения:

1 - крепежная рама;

2 - теплообменники (воздушные термоплаты);

3 - тепловыделяющая аппаратура;

4 - воздуховоды;

5 - диффузоры;

6 - воздухозаборник;

7 - коллектор;

8 - герметизирующие перегородки;

9 - силовые профили;

10 - ярусы;

11 - горизонтальные стойки;

12 - консоли;

13 - заслонка;

14 - проточные полости воздушных термоплат;

15-31 - расчетные сечения;

I-VIII - номера ярусов.

Система воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры (фиг. 1) выполнена в виде единого блока и состоит из крепежной рамы (1), на которой установлены теплообменники (воздушные термоплаты) (2) для охлаждения тепловыделяющей аппаратуры (3), воздуховодов (4), диффузоров (5), воздухозаборника (6), коллектора (7) для распределения потоков воздуха между воздушными термоплатами (2) тепловыделяющей аппаратуры (3) и герметизирующих перегородок (8).

Крепежная рама (фиг. 2) представляет собой объемную конструкцию из силовых профилей (9) и образует по длине ярусы (10), скрепленные горизонтальными стойками (11). Каждый ярус (10) состоит из 4 силовых профилей (9), установленных по принципу колодезной кладки с консолями (12) для установки теплообменников (2) для охлаждения тепловыделяющей аппаратуры (3).

Все свободные площади со стороны внутренней части колодезной кладки, кроме проходных сечений воздушных термоплат (2), закрыты тонкостенными перегородками так, что центральная часть колодезной кладки силовых профилей (8) с установленными теплообменниками (2) является коллектором (7) для распределения потоков воздуха между воздушными термоплатами (2) для тепловыделяющей аппаратуры (3).

В систему введен воздушный тракт, состоящий из коллектора (7), образованного внутренней частью колодезной кладки силовых профилей (8), и проточных полостей (14) воздушных термоплат.

Для обеспечения равномерного расхода через воздушные термоплаты (2) в коллекторе (7) предусмотрены перегородки (8), разделяющие его на независимые участки (фиг. 1, 3). Воздух к участкам, расположенным за первым по направлению движения летательного аппарата, поступает по отдельным воздуховодам (4), установленным в угловых зонах крепежной рамы (1), и диффузорам (5).

Теплообменники для охлаждения тепловыделяющей аппаратуры (3) выполнены в виде воздушных термоплат (2). Воздушные термоплаты установлены под углом 45° по ходу движения воздушного потока.

Выбор угла установки воздушных термоплат под углом 45° по ходу движения воздушного потока обусловлен снижением гидравлического сопротивления системы с учетом существующих габаритов и компоновки, устанавливаемой тепловыделяющей аппаратуры (3).

Расстояние между ними определяется, исходя из компоновочных соображений, удобства установки аппаратуры, размещения элементов аппаратуры и кабельной сети.

Боковые поверхности теплообменников (2), кроме входных и выходных сечений воздушных термоплат, закрыты тонкостенными перегородками.

Воздушная термоплата (2) состоит из двух крышек, двух рамок, промежуточной пластины и гофрированных вкладышей, соединенных в единую сборку методом диффузионной пайки в вакууме. Проточная полость (14) воздушной термоплаты включает в себя входной участок, участок с гофрированными вкладышами и выходной участок.

Контроль температуры поверхностей тепловыделяющей аппаратуры осуществляется с помощью температурных датчиков (на фигурах не показаны), установленных на поверхностях тепловыделяющей аппаратуры.

Во избежание попадания в воздушный коллектор (6) грязи и посторонних предметов при нахождении летательного аппарата на земле и во время спуска и набора высоты в воздухозаборнике (12) предусмотрена заслонка (13), перекрывающая доступ воздуха в коллектор системы воздушного охлаждения. Система управления, электрически связанная с узлом управления заслонкой, и сам узел на фигурах не показаны.

Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, заключается в следующем. Тепловыделяющую аппаратуру (3) с установленными на ее поверхности датчиками температуры (на фигурах не показаны) размещают на термостатируемых поверхностях воздушных термоплат (2), обеспечивая, таким образом, тепловой контакт между тепловыделяющими поверхностями аппаратуры (3) и воздушными термоплатами (2). Формируют зону для прохождения и распределения потока атмосферного воздуха через проточные полости воздушных термоплат (14) (фиг. 3). Сформированная зона представляет собой воздушный тракт, который состоит из коллектора (7), образованного внутренней частью колодезной кладки силовых профилей (9) и проточных полостей воздушных термоплат (14). Затем разбивают сформированную зону (воздушный тракт) на независимые участки с помощью герметизирующих перегородок (8) с шагом, зависящим от количества выделяющегося тепла на единицу площади.

При наборе высоты, при которой исключается возможность попадания в воздушный коллектор (7) грязи и посторонних предметов, заслонка (13), установленная в воздухозаборнике (6), открывается с помощью системы управления (на фигурах не показана), электрически связанной с узлом управления заслонкой (на фигурах не показан). За счет открытия заслонки (13) поток набегающего воздуха поступает в воздуховоды (4) и коллектор (7), и система воздушного охлаждения работает в штатном режиме. Скоростной воздушный поток атмосферного воздуха, возникающий при движении летательного аппарата, проходит сначала через воздухозаборник (6), затем попадает в воздуховоды (4), диффузоры (5) и коллектор (7), из которого распределяется через проточные полости (14) воздушных термоплат, которые установлены на консолях (12) крепежной рамы (1) в несколько ярусов (10), которые в свою очередь соединены посредством горизонтальных стоек (11). Проходя проточные полости воздушных термоплат (14), воздух охлаждает термостатируемые поверхности воздушных термоплат (2), а следовательно и тепловыделяющую аппаратуру (3), которая на них установлена (с обеспечением их теплового контакта). Воздушный поток направляют последовательно от первого участка по направлению движения летательного аппарата к последующим участкам. На спуске при достижении высоты, при которой появляется возможность попадания в воздушный коллектор (7) грязи и посторонних предметов, заслонка (13), установленная в воздухозаборнике (6), закрывается, перекрывая поступление набегающего воздушного потока, обеспечивающего охлаждение тепловыделяющей аппаратуры (3).

Тепловые и гидравлические расчеты показывают, что с помощью подобной системы возможно поддерживать температуру поверхности тепловыделяющей аппаратуры не выше 60°С при температуре окружающего воздуха не выше 35°С при скоростях 120-180 км/ч на высотах 2000 до 3300 м при общем тепловыделении оборудования 50 кВт.

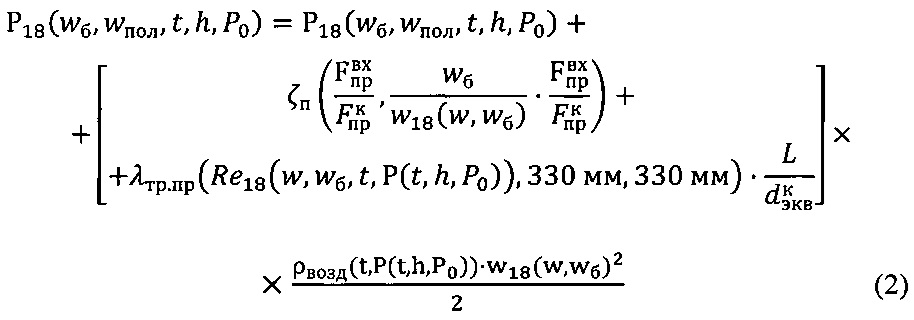

Расчетная схема одного независимого участка воздушного тракта представлена на фиг. 4. Порядок расчета одного участка заключается в следующем.

Исходные данные:

Тепловая нагрузка тепловыделяющей аппаратуры независимого участка: Q=13,04 кВт;

Количество воздушных термоплат на независимом участке: NТП=8×4=24 шт.;

Высота полета: 2000-3300 м;

Скорость полета: 120-180 км/ч

Температура окружающей среды toc от «минус» 60°С до «плюс» 35°С;

Температура стенки воздушной термоплаты, контактирующей с тепловыделяющей аппаратурой, не должна превышать tст=60°С

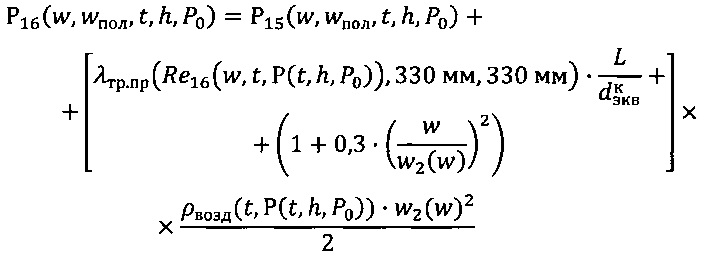

Расчет гидравлического сопротивления одной воздушной термоплаты: Суммарное гидравлическое сопротивление проточной полости воздушной термоплаты:

ΔPΣ(w,wпол,t,P(t,h,P0)=ΔPвх+ΔРг+ΔРвых

1) Гидравлическое сопротивление входного участка:

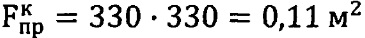

Площадь проходного сечения входного участка воздушной термоплаты:

Эквивалентный диаметр входного участка воздушной термоплаты:

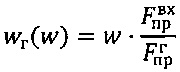

Скорость воздуха во входном участке воздушной термоплаты в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату:

wвх(w)=w

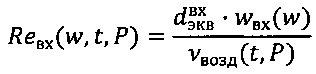

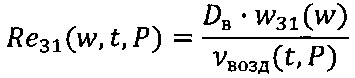

Число Рейнольдса для входного участка воздушной термоплаты в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры и давления воздуха:

Гидравлическое сопротивление входного участка воздушной термоплаты в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры и давления воздуха:

где bвх=315 мм - ширина входного участка воздушной термоплаты;

hвх=14,5 мм - высота входного участка воздушной термоплаты;

Lвх=19 мм - длина входного участка воздушной термоплаты;

λтр.пр(Re,b,h) - коэффициент гидравлического сопротивления каналов прямоугольного сечения.

2) Гидравлическое сопротивление участка с гофром:

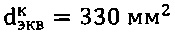

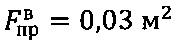

Площадь проходного сечения участка воздушной термоплаты с гофром:

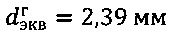

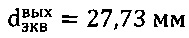

Эквивалентный диаметр одного канала гофра воздушной термоплаты:

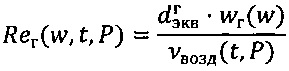

Скорость воздуха на участке воздушной термоплаты с гофром в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату:

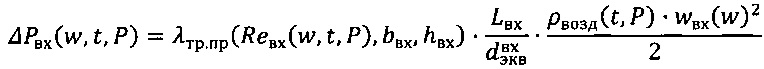

Число Рейнольдса для участка воздушной термоплаты с гофром в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры и давления воздуха:

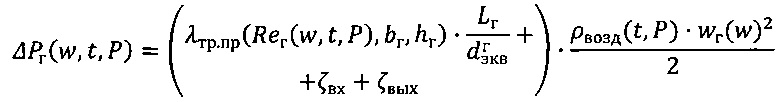

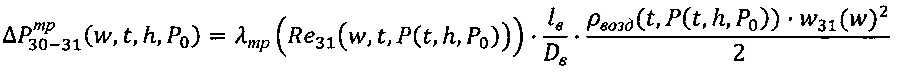

Гидравлическое сопротивление участка воздушной термоплаты с гофром в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры и давления воздуха:

где bг=1,45 мм - ширина одного канала гофра воздушной термоплаты;

hг=6,8 мм - высота одного канала гофра воздушной термоплаты;

Lг=172 мм - длина участка воздушной термоплаты с гофром;

ζвх=1,0; ζвых=0,5 - коэффициенты гидравлического сопротивления на входе и выходе из каналов гофра.

3) Гидравлическое сопротивление выходного участка:

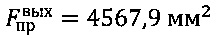

Площадь проходного сечения выходного участка воздушной термоплаты:

Эквивалентный диаметр выходного участка воздушной термоплаты:

Скорость воздуха на выходном участке воздушной термоплаты в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату:

wвых(w)=w

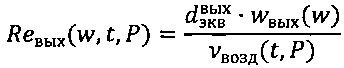

Число Рейнольдса для выходного участка воздушной термоплаты в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры и давления воздуха:

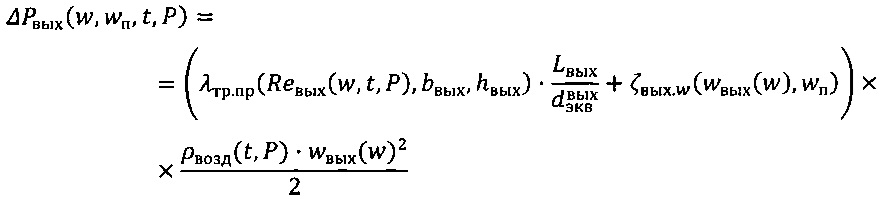

Гидравлическое сопротивление выходного участка воздушной термоплаты в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры и давления воздуха и скорости полета:

где bвых=315 мм - ширина выходного участка воздушной термоплаты;

hвых=14,5 мм - высота выходного участка воздушной термоплаты;

Lвых=115 мм - длина выходного участка воздушной термоплаты.

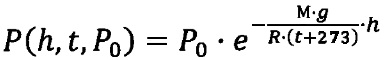

Зависимость давления воздуха от высоты полета, температуры окружающей среды и атмосферного давления на уровне моря:

,

,

где P0 - атмосферное давление на уровне моря;

М=28,96 г/моль - молярная масса воздуха;

g=9,807 м/с2 - ускорение свободного падения;

R=8,3143 Дж/(моль⋅К) - универсальная газовая постоянная.

В таблицах 1 и 2 представлены результаты расчетов.

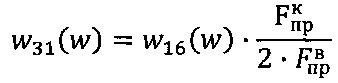

Расчет распределения скоростей через воздушные термоплаты:

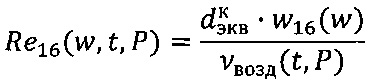

Площадь проходного сечения коллектора -

Эквивалентный диаметр коллектора -

Расстояния между входами в воздушные термоплаты - L=90 мм

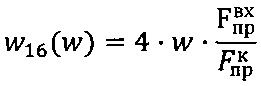

Пусть скорость воздуха во входном участке дальней от входа воздушной термоплаты (в сечении 15) равна w.

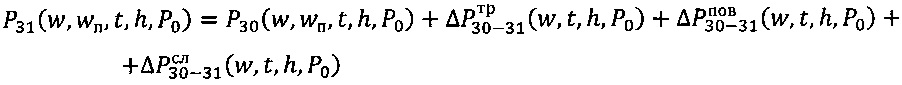

Давление воздуха в сечении 15:

P15(w,wпол,t,h,P0)=P(t,h,P0)+ΔPΣ(w,wпол,t,P(t,h,P0)),

где P(t,h,P0) - атмосферное давление воздуха при температуре t на высоте h при давлении на уровне моря Р0;

ΔPΣ(w,wпол,t,P(t,h,Р0)) - гидравлическое сопротивление проточной полости воздушной термоплаты при прохождении через нее воздуха со скоростью на входе w с температурой t и давлением P(t,h,Р0) при скорости полета wпол.

Скорость в коллекторе в сечении 16:

Число Рейнольдса для течения в коллекторе в сечении 16:

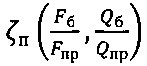

Для определения давления воздуха в коллекторе в сечении 16 примем допущение, что раздача через дальние от входа в коллектор воздушные термоплаты аналогична потерям на боковое сопротивление раздающего тройника. Таким образом, потери давления между сечениями 15 и 16 определяются следующим образом:

Пусть скорость воздуха в сечении 17 равна wб.

Давление воздуха в сечении 17:

Р17(w,wпол,t,h,P0)=P(t,h,P0)+ΔPΣ(wб,wпол,t,P(t,h,P0))

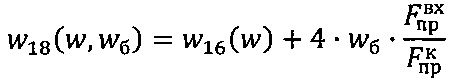

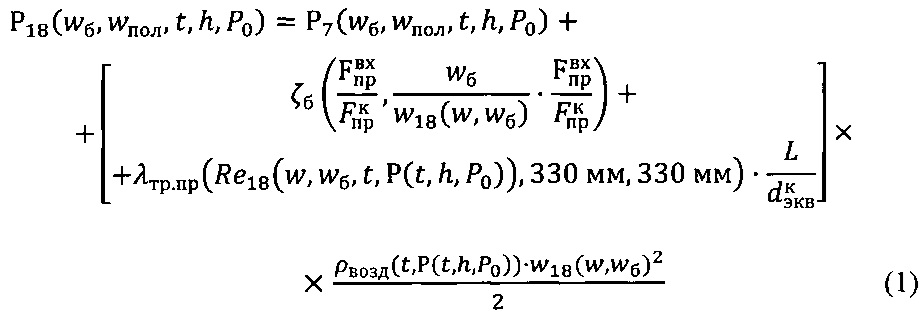

Скорость в коллекторе в сечении 18:

Для определения давления воздуха в сечении 18 примем допущение, что раздача через термоплаты аналогична потерям на боковое сопротивление тройника.

Таким образом, с одной стороны давление в сечении 18 определяется следующим образом:

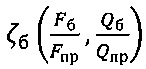

где  - коэффициент гидравлического сопротивления бокового

- коэффициент гидравлического сопротивления бокового

ответвления тройника.

С другой стороны давление в сечении 18 определяется как:

где  - коэффициент гидравлического сопротивления тройника на проход.

- коэффициент гидравлического сопротивления тройника на проход.

Приравнивая правые части уравнений (1) и (2), получаем уравнение для определения wб.

Аналогично расчету давления воздуха в сечениях 17 и 18 проводится расчет для остальных сечений i=(19; 21; 23; 25; 27; 29) и j=(20; 22; 24; 26; 28; 30).

Площадь воздуховода -

Диаметр воздуховода - DB=162 мм

Скорость в воздуховоде в сечении 31:

Число Рейнольдса для течения в коллекторе в сечении 31:

Гидравлическое сопротивление на участке между сечениями 16 и 17 складывается из потерь на трение, потерь на поворот и потерь на соединение двух потоков:

- гидравлические потери на трение:

где lB=1 м - длина воздуховода.

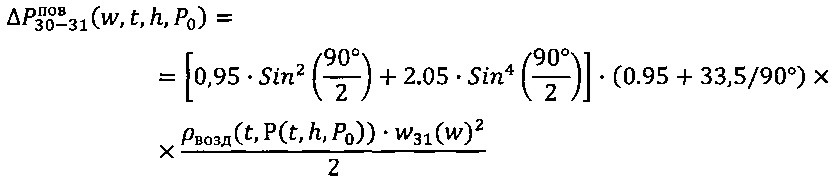

- гидравлические потери на поворот:

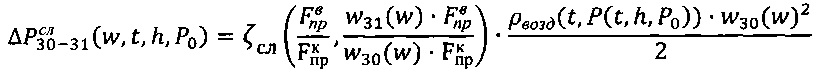

- гидравлические потери на слияние потоков:

где  - коэффициент гидравлического сопротивления тройника на слияние потоков.

- коэффициент гидравлического сопротивления тройника на слияние потоков.

Таким образом, давление воздуха в сечении 31 (на входе в коллектор) определяется как:

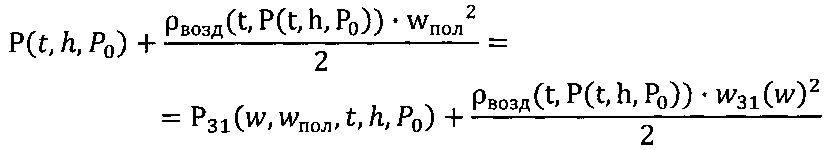

Запишем уравнение Бернулли для торможения набегающего потока при входе в коллектор:

Решая это уравнение для зафиксированной скорости и высоты полета, температуры окружающей среды и давления воздуха на уровне моря, определяем скорость в сечении 15, а следовательно, и распределение скоростей воздуха через проточные полости воздушных термоплат.

В таблицах 3, 4 приведены результаты расчета.

Тепловой расчет воздушной термоплаты

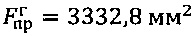

Площадь охлаждающей поверхности:

Fохл=993007,8 мм2

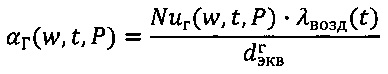

Коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха для канала с гофром в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры и давления воздуха:

где Nuг(w,t,P) - число Нуссельта для канала с гофром в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры и давления воздуха.

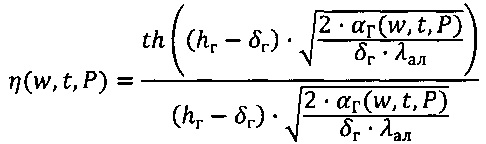

Коэффициент эффективности ребра в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры и давления воздуха:

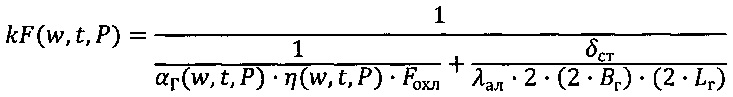

Теплосъем на градус логарифмического перепада температуры в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры и давления воздуха:

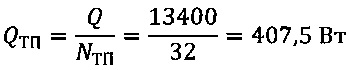

Тепловая нагрузка, приходящаяся на одну воздушную термоплату:

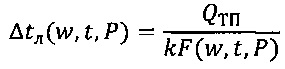

Логарифмический перепад температуры в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры и давления воздуха:

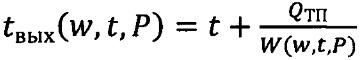

Температура воздуха на выходе из участка с гофром в зависимости от скорости воздуха на входе в воздушную термоплату, температуры и давления воздуха:

,

,

где

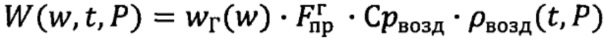

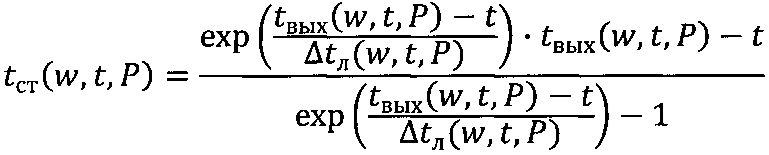

Температура поверхности термоплаты на участке, где установлены гофрированные вкладыши (участок с установленной тепловыделяюще аппаратурой), в зависимости от скорости воздуха на входе в термоплату, температуры и давления воздуха:

Расчетные значения температуры поверхности термоплаты на участке, где установлены гофрированные вкладыши, для конкретных значений скорости воздуха на входе в термоплату, температуры и давления воздуха представлены в таблице 5.