Результат интеллектуальной деятельности: Способ прогнозирования развития острого послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы после панкреатодуоденальной резекции у онкологических больных

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для раннего выявления у больных раком головки поджелудочной железы предпосылок к развитию острого послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы после панкреатодуоденальной резекции.

Острый послеоперационный панкреатит часто развивается как осложнение после операций в области панкреогепатодуоденальной зоны (см. Полушин Ю.С. и др. Острый послеоперационный панкреатит. - СПб.: ООО «Изд. ФОЛИАНТ», 2003). В значительном числе случаев это осложнение может развиться у больных, оперированных по поводу онкологического заболевания указанной области, в частности рака поджелудочной железы. Ранняя диагностика этого послеоперационного осложнения приобретает решающее значение для сохранения жизни пациента, организм которого поражен и истощен злокачественной опухолью.

Известно, что при развитии злокачественной опухоли активизируется эндогенный протеолиз (см.  . Proteasen in Malignomen. DMW: Deutsche med. Wochenschr. 2004. 129(8): 391-395; Katarina Wolf et. al. Multi-step pericellular proteolysis controls the transition from individual to collective cancer cell invasion. Nature Cell Biol. 2007; 9(8): 893-904). К нему присоединяется активность ферментов, синтезируемых и секретируемых злокачественной опухолью, которые в большинстве случаев не контролируются эндогенными ингибиторами (см. Зорин Н.А. и др. Роль альфа-2-макроглобулина при онкологических заболеваниях. Вопросы онкологии. 2004. 50(5): 515-519; Katarina Wolf et. al. Multi-step pericellular proteolysis controls the transition from individual to collective cancer cell invasion. Nature Cell Biol. 2007. 9(8): 893-904).

. Proteasen in Malignomen. DMW: Deutsche med. Wochenschr. 2004. 129(8): 391-395; Katarina Wolf et. al. Multi-step pericellular proteolysis controls the transition from individual to collective cancer cell invasion. Nature Cell Biol. 2007; 9(8): 893-904). К нему присоединяется активность ферментов, синтезируемых и секретируемых злокачественной опухолью, которые в большинстве случаев не контролируются эндогенными ингибиторами (см. Зорин Н.А. и др. Роль альфа-2-макроглобулина при онкологических заболеваниях. Вопросы онкологии. 2004. 50(5): 515-519; Katarina Wolf et. al. Multi-step pericellular proteolysis controls the transition from individual to collective cancer cell invasion. Nature Cell Biol. 2007. 9(8): 893-904).

Независимо от причин активации протеолитических ферментов в послеоперационный период развивается острый аутолиз поджелудочной железы, который представляет опасность для жизни пациента. Поступление в кровь и забрюшинное пространство неконтролируемых ферментов оказывает токсическое действие на органы, не пораженные злокачественным заболеванием, что становится причиной полиорганной недостаточности. Фаза ферментной токсемии предшествует проявлению клинических симптомов послеоперационного панкреатита, может осложниться панкреатогенным шоком и стать причиной неблагоприятных исходов. Современное определение острого панкреатита, в том числе послеоперационного, звучит так: «Острое асептическое воспаление поджелудочной железы, в основе которого лежит аутолиз ткани под воздействием ферментов с вовлечением в процесс окружающих тканей забрюшинного пространства и брюшной полости, а также комплекса органных систем внебрюшинной локализации» (см. Недашковский Э.В. Острый панкреатит: руководство для врачей / под ред. проф. Э.В. Недашковского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009 (библиотека врача-специалиста)).

Решающим звеном в начальном этапе инициации протеолиза в поджелудочной железе является активация ферментов трипсинового типа, которая обусловливает действие других протеиназ и биологически активных веществ (см. Недашковский Э.В. Острый панкреатит: руководство для врачей / под ред. проф. Э.В. Недашковского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009 (библиотека врача-специалиста)). Активирующие факторы превращают трипсиноген в трипсин, который сам становится активатором панкреатических проферментов. Ферменты трипсинового типа переваривают клеточные мембраны, способствуют выходу лизосомных гидролаз и углублению клеточных деструкций. Трипсиноподобные ферменты вызывают также протеолитический некробиоз панкреоцитов, что приводит к обширным кровоизлияниям и способствует быстрому распространению ферментного аутолиза в поджелудочной железе и за ее пределами (см. Мерзликин Н.В. и др. Панкреатит: монография /под ред. профессора Н.В. Мерзликина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014). Патологический процесс приобретает лавинообразный характер, скорость которого зависит от соотношения механизмов активации и ингибирования.

Плазмин является сериновой протеиназой трипсинового типа с широкой субстратной специфичностью, задействованной во многих пластических процессах. Плазмин известен своей важной ролью в регуляции функций и плотности межклеточного матрикса, ангиогенезе, созревании половых клеток, санации полостей, тканей и жидкостей организма, развитии воспаления и злокачественных опухолей (см. Добровольский А.Б., Титаева Е.В. Система фибринолиза: регуляция активности и физиологические функции ее основных компонентов. Обзор. Биохимия. 2002. 67(1): 116-126). Однако биологические функции плазмина выполняются адекватно только в случае его нормального баланса с проферментом плазминогеном и ингибиторами. Увеличение количества плазминогена рассматривается как проявление защитной реакции организма, поскольку при активации плазмина из предшественника одновременно освобождается ангиостатин, тормозящий ангиогенез в опухоли. Плазминоген является единственным источником ангиостатина (см. Парфенова Е.В. и др. Система активаторов плазминогена в ремоделировании сосудов и ангиогенезе. Обзор. Биохимия. 2002. 67(1): 139-156). Увеличение содержания плазмина при малом количестве профермента и недостатке ингибирования считается неблагоприятным признаком, т.к., несмотря на то, что он является ключевым ферментом, обеспечивающим стабильность и «чистоту» интерстициальных пространств, при росте активности он же обеспечивает инициацию аутолиза как косвенно (через активацию других зимогенов, включая факторы роста), так и непосредственно, участвуя в гидролизе белков, лизисе мембранных и клеточных структур.

Известен способ выявления информационно значимых признаков острого послеоперационного панкреатита путем комплексного обследования больного (см. Полушин Ю.С., Суховецкий А.В., Сурков М.В. и др. Острый послеоперационный панкреатит. - СПб.: ООО «Изд. ФОЛИАНТ», 2003). Авторы применяли комплексное обследование с расчетом диагностического индекса после определения ряда показателей в крови больного в 1 сутки после операции. Обследование включало определение в крови активности амилазы, γ-глутамилтранпептидазы, лактатдегидрогеназы и СОЭ, а также данные о длительности операции и ЧСС. Этот способ действительно имел лучшие показатели совпадения диагноза, чувствительности, коэффициента парной корреляции и давал большой процент среднего совпадения диагноза на независимой выборке. Благодаря применяемому способу у авторов была возможность оценивать состояние органопатии поджелудочной железы на объективной основе и рассматривать вопрос о клинической классификации острого послеоперационного панкреатита с новых позиций. Значимость клинических и лабораторных признаков с математической обработкой определяемых показателей в раннем послеоперационном периоде весьма велика для ранней постановки диагноза панкреатита как осложнения послеоперационного периода.

Однако дисфункция поджелудочной железы и начало острого послеоперационного панкреатита определялись после комплексного обследования больного, что требовало значительных временных затрат и взятия довольно большого объема крови для определения четырех показателей. На выполнение четырех анализов, математическую обработку данных требуется более 5-6 часов. Попытка прогноза послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы с помощью перечисленного комплекса мероприятий показала его эффективность в 27,3% (у 3 больных из 11 с развившимся панкреатитом культи поджелудочной железы результат обследования совпал с клинической картиной). В связи с этим, мы сочли указанный способ неприменимым для раннего прогнозирования послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы после панкреатодуоденальной резекции по поводу рака поджелудочной железы. В доступной литературе мы не обнаружили сведений о простых и эффективных способах прогноза развития острого послеоперационного панкреатита культи после резекции поджелудочной железы, не являющихся дополнительной нагрузкой для больного, не требующих большого количества плазмы крови и времени на выполнение.

Ранее в нашем институте был создан способ предоперационной диагностики острого послеоперационного панкреатита после операций на желудке и спленэктомии у онкологических больных (см. Патент RU №2466399, опубл. 10.11.2012, Бюл. №31). Способ предназначен для определения предрасположенности к послеоперационному панкреатиту больных раком желудка с показаниями к спленэктомии и осуществлялся путем расчета коэффициента «прекалликреин/калликреин» после исследования плазмы крови указанных больных. В процессе операции «резекция желудка» и «спленэктомия» возможно интраоперационое травмирование поджелудочной железы, располагающейся вплотную к этим органам и, как следствие, развитие послеоперационного панкреатита. Способ прекрасно себя оправдал, однако нет возможности применять его для прогнозирования острого послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы у больных раком головки поджелудочной железы после операции «панкреатодуоденальная резекция». Использование коэффициента «прекалликреин/калликреин» возможно только при сохранении целостности поджелудочной железы, а после ее резекции этот показатель изменяется непредсказуемо, т.е. в ряде случаев происходит полное истощение предшественника калликреина крови на несколько дней (от 6-7 до 12-15 дней) до восстановления белковосинтетической функции органа, в других случаях наблюдалось резкое увеличение и профермента, и фермента. По нашему мнению, это может зависеть от величины опухоли, резецированной части поджелудочной железы и состояния оставшейся культи. Попытка предоперационного прогнозирования с помощью коэффициента «прекалликреин/калликреин» при раке головки поджелудочной железы не дала нужной информации, поскольку поражение злокачественной опухолью органа (одного из двух основных источников прекалликреина и калликреина; второй - печень), как и его последующая резекция, существенно влияло на содержание этих белков в плазме крови. Для своевременной профилактики послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы прогноз необходим не позднее 1 суток после панкреатодуоденальной резекции.

Техническим результатом изобретения является ранее прогнозирование развития острого послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы после панкреатодуоденальной резекции и, в свою очередь, своевременное проведение адекватных профилактических и лечебных мероприятий.

Поставленный технический результат достигается тем, что в плазме крови больного за 1 сутки до панкреатодуоденальной резекции определяют активность плазмина, содержание плазминогена, вычисляют коэффициент плазминоген/плазмин и при его значениях ниже 1,0 прогнозируют развитие послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы на 2-4 день после операции, а при его значениях 1,1 и выше прогнозируют течение послеоперационного периода после панкреатодуоденальной резекции без осложнения.

Изобретение «Способ прогнозирования развития послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы после панкреатодуоденальной резекции у онкологических больных» является новым, так как оно не известно из уровня достижений медицины в области прогнозирования послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы.

Новизна изобретения заключается в том, что в плазме крови больного, полученной за 1 сутки до операции, определяют содержание плазминогена и активность плазмина, вычисляют индекс «плазминоген/плазмин» (ПГ/П) и при его значениях, равных 1,0 и ниже, прогнозируют развитие острого послеоперационного панкреатита культи на 2-4 день послеоперационного периода. Величина коэффициента ПГ/П, равная 1,1 и выше, позволяет прогнозировать течение послеоперационного периода без развития острого послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы.

Изобретение является промышленно применимым, так как может быть воспроизведено и многократно повторено в любой клинической лаборатории лечебных учреждений системы здравоохранения.

Принцип метода. Определение проводили унифицированным казеинолитическим методом, основанном на способности плазмина расщеплять белковые субстраты в слабощелочной среде при 37°С (см. Пасхина Т.С. Методы биохимических исследований. М., Мед., 1987).

Способ осуществляется следующим образом.

Утром, натощак, за 1 день до удаления опухоли у больного производили взятие 0,9 мл крови в пробирку, содержащую 3,8% цитрат натрия в соотношении 9:1, после центрифугирования отделяли цитратную плазму и 0,1 мл использовали для определения плазминогена и плазмина. Плазму крови разводили в 20 раз стандартным физиологическим раствором, инкубировали с 2% казеином при 37°С. Реакцию останавливали 10% трихлоруксусной кислотой (в контроль вносили до инкубации), пробы охлаждали, центрифугировали и в супернатанте определяли количество белковых продуктов деградации казеина при длине волны спектрофотометра 280 нм против контроля на реактивы. Для определения плазминогена плазму крови перед добавлением казеина активировали стрептокиназой в течение 5 минут при 37°С. Расчет: калибровочная кривая по тирозину. Результаты выражали в казеиновых единицах на 1 мл плазмы крови по системе СИ. Коэффициент плазминоген/плазмин (ПГ/П) рассчитывали в каждом конкретном случае и сравнивали с результатами обработки плазмы крови 39 доноров, полученной с Ростовской-на-Дону станции переливания крови.

Для осуществления способа, включая расчет, требуется 2 часа и обычное лабораторное оборудование.

В качестве примеров приводим выписки из 4 историй болезни.

Пример №1. Больной К., дата рождения 02.03.1948. Пол мужской. Отделение абдоминальной онкологии-1 РНИОИ.

Дата поступления в стационар - 03.03.2014 г.

Дата выписки из стационара - 31.03.2014 г.

Жалобы при поступлении: на общую слабость, недомогание, снижение массы тела, периодические боли в эпигастрии.

Проведенное ранее лечение: не лечился.

Результаты обследования

КТ 25.12.2013 - КТ-признаки tumor головки поджелудочной железы, дилатация холедоха и Вирсунгова протока. Холецистит, инфильтрация стенки желчного пузыря. Одиночные кисты правой доли печени.

МРТ 19.02.2014 - MP-картина tumor головки поджелудочной железы, кисты правой доли печени, кисты почек.

ФГС 20.02.2014 - анацидный гастрит, не ассоциированный с HP.

Консультация терапевта 27.02.2014 - Гипертоническая болезнь 3 стадии, степень АГ1, риск очень высокий. ИБС: постинфарктный кардиосклероз (БДУ). ХСН IIA ст., ФК 2.

Предварительный диагноз при поступлении: рак головки поджелудочной железы, кл. гр. 2.

Исследование цитратной плазмы крови от 05.03.2014 за 1 сутки до операции: содержание плазминогена - 3,162 КЕ/мл, активность плазмина - 4,557 КЕ/мл. Коэффициент ПГ/П - 0,7.

Операция 06.03.2014 - панкреатодуоденальная резекция.

Гистологический анализ от 13.03.2014: ацинарноклеточный рак G2 с нейроэндокринным компонентом.

Окончательный диагноз: Рак головки поджелудочной железы T3N0M0, стадия 2, клиническая группа 2.

Сопутствующий диагноз: Гипертоническая болезнь 3 стадии, степень АГ1, риск очень высокий. ИБС: постинфарктный кардиосклероз (БДУ). ХСН IIA ст., ФК 2.

В раннем послеоперационном периоде проводилось стандартное лечение, включающее инфузионно-трансфузионную терапию общим объемом до 2,5-3,0 литров/сутки, антибиотики широкого спектра действия, аналоги сандостатина, ингибиторы трансаминаз, блокаторы Н2-рецепторов, спазмолитики, рациональное обезболивание.

На фоне проводимой терапии на 3 сутки после операции у больного усилились боли в эпигастральной области, появилась стойкая гипотония до 60/90 мм рт.ст., отмечено повышение температуры тела до 38,0-38,5°С. На фоне пареза кишечника отмечено увеличение количества отделяемого по назогастральному зонду до 1,5-2,0 л.

Лабораторно: в анализе крови отмечен лейкоцитоз до 18,0×106/л со сдвигом лейкоцитарной формулы влево до миелоцитов, амилаземия до 840 ммоль/л. Количество серозно-геморрагического отделяемого по дренажам из брюшной полости составило до 800 мл/сут. При исследовании отделяемого из брюшной полости выявлено превышение в нем уровня содержания амилазы более чем в 3 раза.

Клинически ситуация расценена как развитие острого послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы. Проведена коррекция медикаментозного лечения: увеличена доза октреотида с 0,1 до 0,3 мг подкожно, 3 раза в день, увеличен объем инфузионной терапии до 4,5 л/сутки с включением раствора альбумина 10-20%, антибиотикотерапия проводилась в соответствии с данными полученного бактериологического исследования о чувствительности микрофлоры.

В течение 7 дней больному проводилось полное парентеральное питание. В течение 3-4 дней состояние больного улучшилось, купировался болевой синдром, нормализовалось АД и температура тела, появилась перистальтика, стали отходить газы, был самостоятельный стул.

Лабораторно: в анализе крови отмечено уменьшение количества лейкоцитов до 10,0×109 с нормализацией лейкоцитарной формулы, амилаза в крови в пределах нормы (до 100 ммоль/л). Количество отделяемого из брюшной полости уменьшилось, при этом превышения уровня содержания амилазы по сравнению с содержанием ее в крови не выявлено.

Выписка: в удовлетворительном состоянии.

Пример №2. Больная К., дата рождения 15.03.1961. Пол женский. Отделение абдоминальной онкологии-1 РНИОИ.

Дата поступления в стационар - 21.10.2014 г.

Дата выписки из стационара - 23.11.2014 г.

Жалобы при поступлении на общую слабость, тошноту.

Проведенное ранее лечение: чрескожная чреспеченочная холангиостомия как первый этап оперативного лечения.

Результаты обследования

УЗИ органов брюшной полости от 30.09.2014 - состояние после холецистостомии, внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Холедох не дифференцируется, в его проекции проводник. Диффузные изменения поджелудочной железы и паренхимы печени. Киста правой почки.

СРКТ от 11.08.2014 - Печень без очагов. Холедох расширен до 2,1 см, содержимое - диффузно-неоднородное отмечается сужение дистального отдела.

ФГС 19.09.2014 - поджелудочная железа не увеличена, структура однородна, содержимое холедоха повышенной плотности, объемное образование в просвете четко не визуализируется.

Предварительный диагноз при поступлении: рак головки поджелудочной железы с переходом на холедох, кл. гр. 2.

Исследование цитратной плазмы крови от 22.10.2014 за 1 сутки до операции: содержание плазминогена - 2,139 КЕ/мл, активность плазмина - 2,790 КЕ/мл. Коэффициент ПГ/П - 0,8.

Операция 23.10.2014 - панкреатодуоденальная резекция.

Гистологический анализ от 7.11.2014: аденокарцинома G2.

Окончательный диагноз: Рак головки поджелудочной железы T4N1M0, стадия 3, клиническая группа 2.

Сопутствующий диагноз: нет.

Ранний послеоперационный период протекал тяжело.

С 1 суток у больной отмечены сильные боли в эпигастральной области, плохо купирующиеся наркотическими анальгетиками, вздутие живота, выраженный парез кишечника, артериальная гипотония до 70/40 мм рт.ст., повышение температуры тела до 39°С. Обращало на себя внимание большое количество серозно-геморрагического отделяемого по дренажам из брюшной полости (до 800 мл/сут.).

В анализах крови отмечены резко выраженный лейкоцитоз до 25×106/л и гиперамилаземия до 1200 ммоль/л.

Ситуация расценена как развитие острого послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы.

Консервативная терапия включала дезинтоксикационную массивную инфузионно-трансфузионную терапию с использованием форсированного диуреза. Общий объем инфузионной терапии составил до 4,5-5,0 л/сутки с включением 20% раствора альбумина. Октреотид вводился по 0,3 мг подкожно 3 раза в день, антибиотикотерапия проводилась первоначально антибиотиками широкого спектра действия в максимальных терапевтических дозах, затем в соответствии с данными бактериологического исследования микрофлоры и определения чувствительности к антибиотикам. Больной проводилось полное парентеральное питание.

На 6-е сутки после операции по дренажу из брюшной полости, стоящему в зоне ПКА, выделилось одномоментно до 400 мл характерного «панкреатического» отделяемого с хлопьями фибрина. Состояние пациентки постепенно улучшилось, нормализовались АД и температура тела, появилась перистальтика, стали отходить газы, был самостоятельный стул.

Лабораторно: в анализе крови отмечено уменьшение количества лейкоцитов. В зоне дренажа сформировался наружный панкреатический свищ, по которому отделялось в сутки до 100 мл сока поджелудочной железы. Количество отделяемого панкреатического сока постепенно уменьшалось, полностью прекратилось через 5 недель после операции.

Выписка: на 27 сутки в удовлетворительном состоянии, рекомендовано наблюдение хирурга и онколога по месту жительства.

Пример №3. Больной Л. Дата рождения 10.06.58. Пол мужской. Отделение абдоминальной онкологии-1 РНИОИ.

Дата поступления в стационар - 14.04.2014

Дата выписки из стационара - 08.05.2014

Жалобы при поступлении на общую слабость, боли в эпигастрии.

Проведенное ранее лечение: не лечился.

Результаты обследования

ФГДС от 11.04.2014, заключение: Hp (-), pH 2.5 - выраженный эрозивный бульбит. Поверхностный гастрит с единичными хроническими эрозиями в антральном отделе. Эндоскопические признаки грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 1 ст. Эрозивный кардиоэзофагит 1 ст. Косвенные признаки хронического панкреатита.

УЗИ органов брюшной полости от 10.04.2014, заключение: образование в проекции головки поджелудочной железы (t-r). Расширение Вирсунгова протока. Умеренно выраженная гепатомегалия, диффузные изменения паренхимы печени. Микролиты почек. Кисты левой почки.

МРТ брюшной полости от 11.04.2014, заключение: t-r головки поджелудочной железы в области сфинктеров, ворот печени, парааортальных лимфоузлов.

Предварительный диагноз при поступлении - рак поджелудочной железы.

Исследование цитратной плазмы крови от 15.04.2014 за 1 сутки до операции: содержание плазминогена - 13,30 КЕ/мл, активность плазмина - 4,0 КЕ/мл. Коэффициент ПГ/П - 3,3.

Операция 16.04.2014 - панкреатодуоденальная резекция.

Гистологический анализ от 28.04.2014: протоковая аденокарцинома G2 поджелудочной железы с инвазией слизистой 12-перстной кишки.

Окончательный диагноз: Рак головки поджелудочной железы T4N1M0, стадия 3, клиническая группа 2.

Сопутствующий диагноз: нет.

Выписка без осложнений, в удовлетворительном состоянии. Последняя явка на осмотр 15.02.2015: признаков панкреатита не обнаружено.

Пример №4. Больной Ч. Дата рождения 02.08.1947. Пол мужской. Отделение абдоминальной онкологии-1 РНИОИ.

Дата поступления в стационар 17.04.2015

Дата выписки из стационара 05.05.2015

Жалобы при поступлении: на общую слабость, боли в эпигастрии, дискомфорт в правом подреберье.

Проведенное ранее лечение: 08.04.2015 чрескожная чреспеченочная холангиостомия как первый этап оперативного лечения.

Результаты обследования

УЗИ брюшной полости от 09.01.2015, заключение: образование головки поджелудочной железы, состояние поле ЧЧХС. Дилатация Вирсунгова протока. Состояние после холецистэктомии. Печень без очаговых изменений. Нефроптоз 2 степени справа.

КТ брюшной полости от 01.04.2015, заключение: поджелудочная железа имеет в области головки кистозное образование 6×5 см с неоднородным содержимым, сдавливающим холедох.

Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь 2 ст, сахарный диабет 2 типа.

Предварительный диагноз при поступлении: рак головки поджелудочной железы.

Исследование цитратной плазмы крови от 18.04.2015

за 1 суток до операции: содержание плазминогена - 4,743 КЕ/мл, активность плазмина - 1,953 КЕ/мл. Коэффициент ПГ/П - 2,4

Операция 20.04.2015 - лапаротомия, панкреатодуоденальная резекция.

Гистологический анализ от 28.04.2015: муцинозная аденокарцинома в сочетании с очагами ацинарной G2 аденокарциномы. Гиперплазия островкового аппарата поджелудочной железы.

Окончательный диагноз: рак головки поджелудочной железы.

В раннем послеоперационном периоде проводилось стандартное лечение: лекарственная терапия (дезинтоксикационная, антибактериальная, противовоспалительная), обезболивание. Признаков острого послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы не наблюдалось.

Выписка: без осложнений, в удовлетворительном состоянии.

Предлагаемым способом был составлен прогноз 67 больных с диагнозом «Рак поджелудочной железы», находившихся на лечении в отделении абдоминальной онкологии №1 ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России и подвергавшихся операции «панкреатодуоденальная резекция».

Установлено, что за 1 сутки до операции у 9 больных содержание плазминогена составляло от 0,372 до 4,371 КЕ/мл, активность плазмина - от 2,790 до 9,579 КЕ/мл. У всех 9 больных активность плазмина превышала содержание плазминогена от 18,3% до 144%, что принято считать неблагоприятным признаком.

У 58 больных с послеоперационным периодом, протекавшим без развития острого послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы, анализ цитратной плазмы крови до операции показал содержание плазминогена от 2,697 до 15,44 КЕ/мл. Коэффициенты баланса ПГ/П составляли до операции от 1,3 до 3,3.

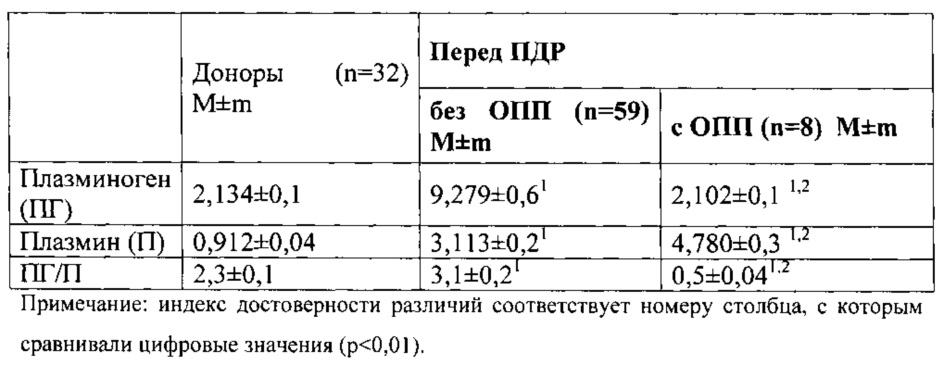

У практически здоровых доноров (норма) содержание плазминогена было от 1,674 до 2,511 КЕ/мл, в среднем - 2,134 КЕ/мл, плазмина - от 0,093 до 1,023 КЕ/мл, что в среднем составляло 0,912 КЕ/мл.

Для удобства оценки результатов данные сведены в таблицу.

Таким образом, был рассчитан прогноз развития острого послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы по результатам исследования плазмы крови больных раком головки поджелудочной железы по анализу, сделанному за 1 сутки до операции «панкреатодуоденальная резекция», т.к. получена хорошая воспроизводимость способа.

Технико-экономическая эффективность изобретения «Способ прогнозирования развития острого послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы после панкреатодуоденальной резекции у онкологических больных» заключается в возможности прогнозирования развития послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы за 1 сутки до операции «панкреатодуоденальная резекция», что позволяет своевременно начинать проведение адекватных профилактических и лечебных мероприятий.

Специфичность способа для прогнозирования острого послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы - 88,9%, для прогнозирования течения послеоперационного периода без указанного осложнения - 100%.

Способ прогнозирования развития острого послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы после панкреатодуоденальной резекции у онкологических больных, включающий исследование крови, отличающийся тем, что в плазме крови больного за 1 сутки до панкреатодуоденальной резекции определяют активность плазмина, содержание плазминогена, вычисляют коэффициент плазминоген/плазмин и при его значениях ниже 1,0 прогнозируют развитие послеоперационного панкреатита культи поджелудочной железы на 2-4 день после операции, а при его значениях 1,1 и выше прогнозируют течение послеоперационного периода после панкреатодуоденальной резекции без осложнения.