Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СИНХРОНИЗАЦИИ ЧАСОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Предлагаемые способ и устройство относятся к технике связи и радиолокации и могут быть использованы, для сличения шкал времени, разнесенных на большие расстояния.

Известны способы и устройства синхронизации часов (авт. свид. СССР №№591799, 614.416, 970.300, 1.180.835, 1.244.632, 1.278.800; патенты РФ №№2.001423, 2.003.157, 2.040.035, 2.146.833, 2.177.167, 2.310.221, 2.350.998; 2.383.914, 2.539.914; патент США №7.327.699, 7.426.156; патент Великобритании №1.517.661; патент Германии №3.278.943; патент ЕР №0.564.220; Губанов B.C., Финкельштейн A.M., Фридман П.А. Введение в радиоастрометрию. - М., 1983 и др.).

Из известных способов и устройств наиболее близкими к предлагаемым является «Способ синхронизации часов и устройство для его реализации» (патент РФ №2.539.914, G04C 11/00, 2013), которые и выбраны в качестве прототипов.

Известные способ и устройство обеспечивают сличение шкал времени, разнесенных на большие расстояние и основаны на использовании дуплексного метода связи через геостационарный ИСЗ-ретранслятор и корреляционной обработке шумоподобных сигналов.

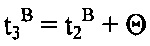

При этом подавление ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальным и комбинационным каналам, основано на использовании двух гетеродинов 22 и 23, частоты fГ2 и fГ3 которых разнесены на удвоенное значение второй промежуточной частоты (фиг. 4).

fГ2-fГ3=2fпр2

и выбраны симметричными относительно частоты f2 основного канала приема

f2-fГ3=fГ2-f2==fпр2.

Это обстоятельство приводит к удвоению числа дополнительных каналов приема, но создает благоприятные условия для их подавления за счет корреляционной обработки канальных напряжений.

Однако под влиянием различных дестабилизирующих факторов, в том числе и эффекта Доплера, когда ИСЗ ретранслятор совершает определенные движения относительно предполагаемого устойчивого положения, указанная симметричность нарушается и снижается помехоустойчивость и точность синхронизации удаленных шкал времени.

Технической задачей изобретения является повышение помехоустойчивости и точности синхронизации удаленных шкал времени путем обеспечения симметричности частот fГ2 и fГ3 второго и третьего гетеродинов относительно частоты f2 основного канала приема

f2-fГ3=fГ2-f2==fпр2.

Поставленная задача решается тем, что способ синхронизации часов, основанный, в соответствии с ближайшим аналогом, на одновременном приеме разнесенными наземными пунктами шумоподобных СВЧ-сигналов с борта искусственного спутника Земли, когерентном их преобразовании к видеочастоте, цифровой регистрации принятых сигналов и определении временной задержки прихода одного и того же сигнала в пункты синхронизации методом корреляционной обработки зарегистрированных сигналов, по величине которой производится сличение шкал времени, при этом в начальный момент времени t1 по часам первого пункта с помощью кодовой последовательности формируют шумоподобный СВЧ-сигнал, регистрируют его на этом же пункте, сформированный сигнал преобразуют на частоту f1, усиливают его по мощности, излучают усиленный сигнал в направлении на искусственный спутник Земли - ретранслятор, в тот же момент времени t1 по часам второго пункта с помощью такой же кодовой последовательности формируют такой же шумоподобный СВЧ-сигнал, регистрируют его на втором пункте, принимают бортовой аппаратурой ИСЗ-ретранслятора сигнал на частоте f1, переизлучают его на первый и второй пункты на частоте f2 с сохранением фазовых соотношений, в произвольный момент времени t3 по часам второго пункта аналогично формируют и регистрируют шумоподобный СВЧ-сигнал, сформированный сигнал преобразуют на частоту f1, усиливают его по мощности, излучают усиленный сигнал в направлении того же ИСЗ-ретранслятора, в такой же момент времени t3 по часам первого пункта с помощью той же кодовой последовательности формируют такой же шумоподобный СВЧ-сигнал, регистрируют его на первом пункте, принимают бортовой аппаратурой ИСЗ-ретранслятора сигнал на частоте f1 и переизлучают его на первый и второй пункты на частоте f2 с сохранением фазовых соотношений, зарегистрированный зондирующий сигнал пропускают через блок регулируемой задержки, перемножают его с зарегистрированным ретранслированным сигналом, выделяют низкочастотное напряжение, формируя тем самым корреляционную функцию R(τ), где τ - текущая временная задержка, изменением задержки τ поддерживают корреляционную функцию R(τ) на максимальном уровне, фиксируют временную задержку τi (i=1, 2, 3, 4) между двумя парами зарегистрированных зондирующих и ретранслируемых сигналов, по величине которой производится сличение шкал времени, при этом принимаемый сигнал на несущей частоте f2 преобразуют по частоте с использованием частот fг2 и fг3 второго и третьего гетеродинов, которые разносят на удвоенное значение второй промежуточной частоты

fг2-fг3=2fпр2

и выбирают симметричными относительно частоты f2 основного канала приема

f2-fг3=fг2-f2,

выделяют напряжение второй промежуточной частоты

fпр2=f2-fг3 и fпр2=fг2-f2,

подвергают их корреляционной обработке, формируют напряжение U(τ), пропорциональное корреляционной функции R(τ), сравнивают его с пороговым напряжением и в случае его превышения формируют постоянное напряжение, которое используют для разрешения дальнейшей обработки первого напряжения второй промежуточной частоты, отличается от ближайшего аналога тем, что напряжение второго и третьего гетеродинов перемножают между собой, выделяют первое узкополосное напряжение удвоенной второй промежуточной частоты, удваивают фазу первого напряжения второй промежуточной частоты, выделяют второе узкополосное напряжение удвоенной второй промежуточной частоты, сравнивают первое и второе узкополосное напряжение удвоенной второй промежуточной частоты по фазе, формируют управляющее напряжение положительной или отрицательной полярности, воздействуют им на управляющие входы гетеродинов так, чтобы выполнялось их симметричность относительно частоты f2 основного канала приема

f2-fг3=fг2-f2=fпр2.

Поставленная задача решается тем, что устройство синхронизации часов, содержащее, в соответствии с ближайшим аналогом, ИСЗ-ретранслятор, первый и второй наземные пункты, каждый из которых содержит последовательно включенные эталон временим и частоты, первый гетеродин, первый смеситель, второй вход которого через переключатель соединен с первым выходом генератора псевдослучайного сигнала, усилитель первой промежуточной частоты, первый усилитель мощности, дуплексер, вход-выход которого связан с приемопередающей антенной, второй усилитель мощности, второй смеситель, второй вход которого через второй гетеродин соединен с первым выходом эталона времени и частоты, и первый усилитель второй промежуточной частоты, последовательно включенные второй клиппер, второй вход которого соединен с третьим выходом эталона времени и частоты, второй блок памяти и первый коррелятор, при этом ко второму выходу генератора псевдослучайного сигнала последовательно подключены первый клиппер, второй вход которого соединен со вторым выходом эталона времени и частоты и первый блок памяти, выход которого подключен ко второму входу первого коррелятора который выполнен в виде последовательно подключенных к выходу первого блока памяти блока регулируемой задержки, перемножителя, второй вход которого соединен с выходом второго блока памяти, фильтра нижних частот и экстремального регулятора, выход которого соединен со вторым входом блока регулируемой задержки, ко второму выходу которого подключен микропроцессора выходу второго усилителя мощности последовательно подключены третий смеситель, второй вход которого соединен с выходом третьего гетеродина, второй усилитель второй промежуточной частоты, второй коррелятор, второй вход которого соединен с выходом первого усилителя второй промежуточной частоты, пороговый блок и ключ, второй вход которого соединен с выходом первого усилителя второй промежуточной частоты, а выход подключен к первому входу второго клиппера, частоты fг2 и fг3 второго и третьего гетеродинов разнесены на удвоенное значение второй промежуточной частоты

fг2-fг3=2fпр2

и выбраны симметричными относительно частоты f2 основного канала приема

f2-fг3=fг2-f2=fпр2,

отличается от ближайшего аналога тем, что оно снабжено вторым перемножителем, двумя узкополосными фильтрами, удвоителем фазы, фазовым детектором и инверсным усилителем, причем к выходу второго гетеродина последовательно подключены второй перемножитель, второй вход которого соединен с выходом третьего гетеродина, первый узкополосный фильтр, фазовый детектор, инверсный усилитель, первый и второй выходы которого соединены с управляющими входами второго и третьего гетеродинов соответственно, к выходу ключа последовательно подключены удвоитель фазы и второй узкополосный фильтр, выход которого соединен со вторым входом фазового детектора.

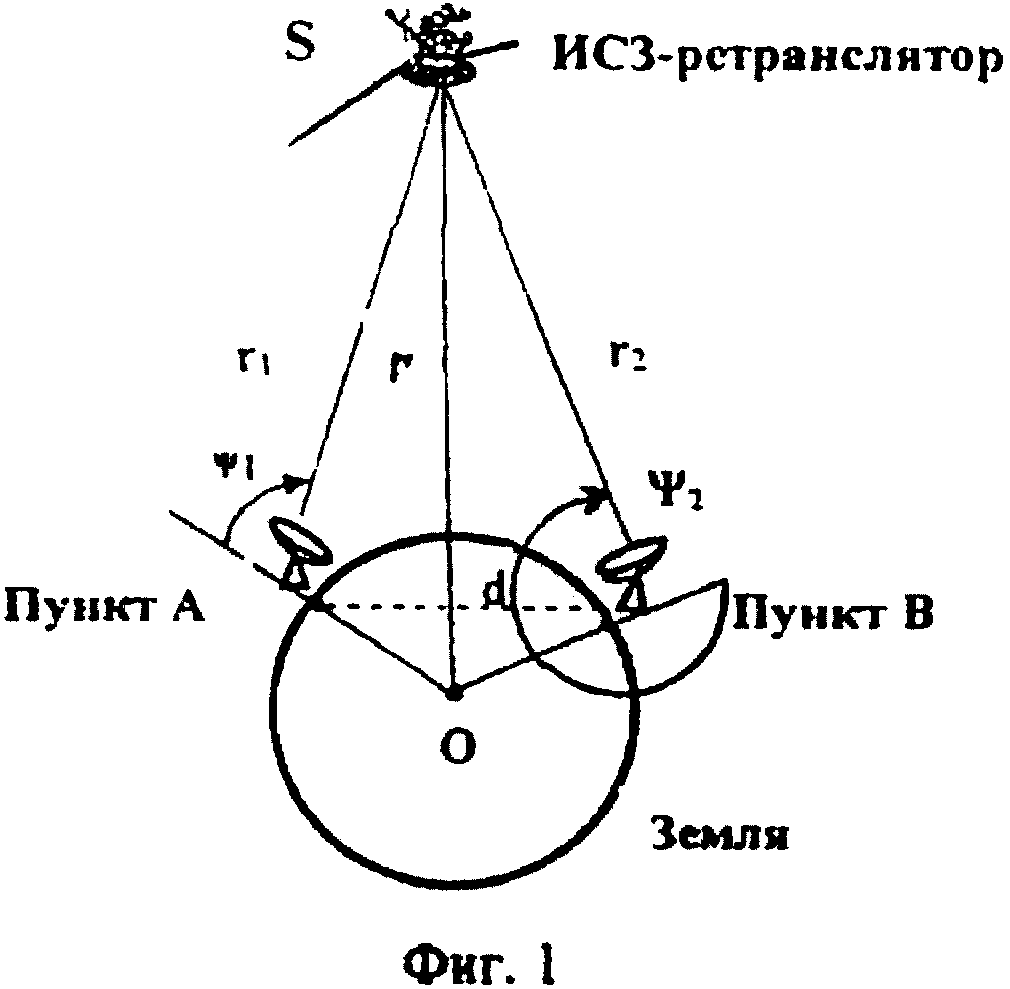

Геометрическая схема расположения наземных пунктов А, В и ИСЗ-ретранслятора S изображена на фиг. 1, где введены следующие обозначения:

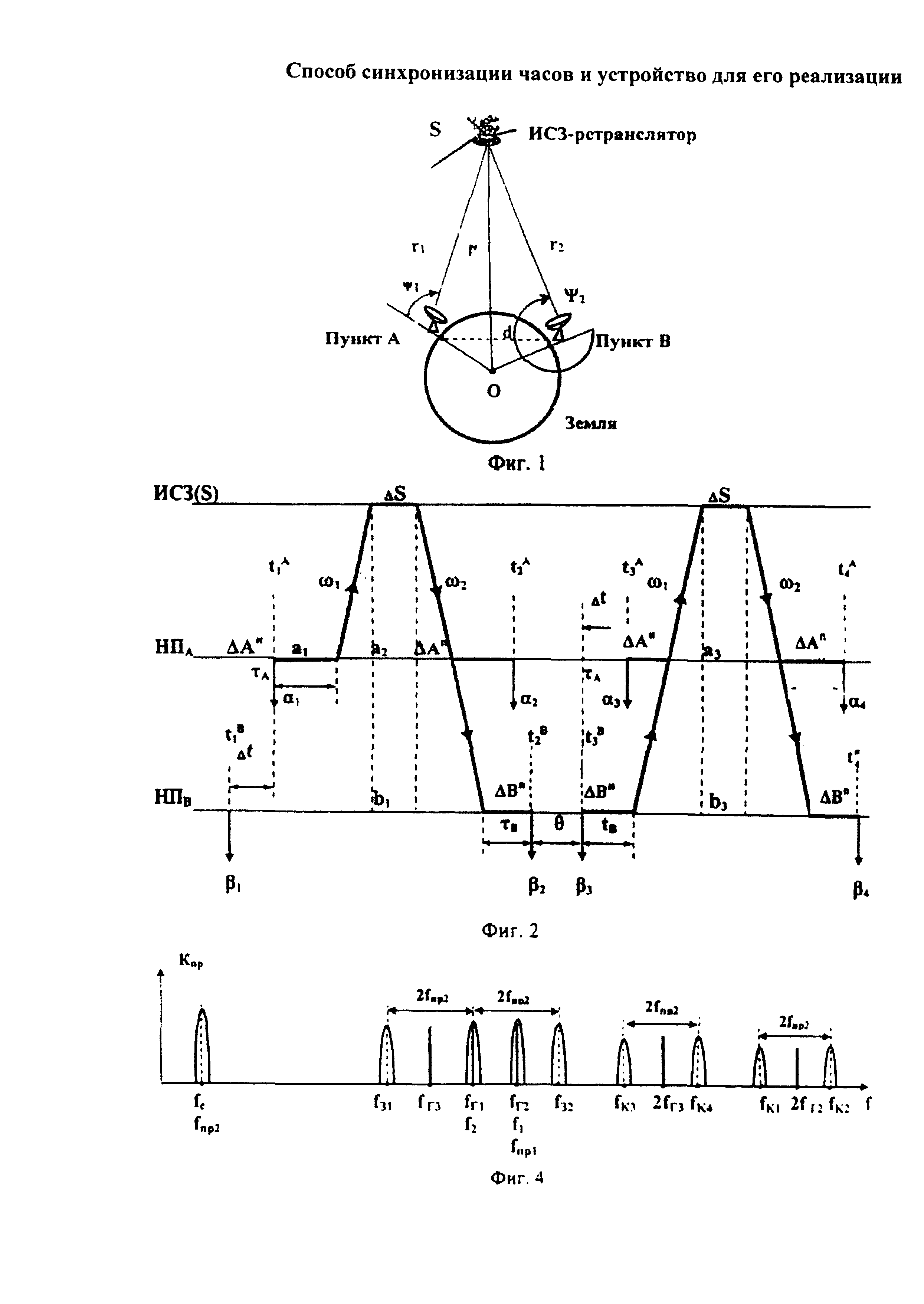

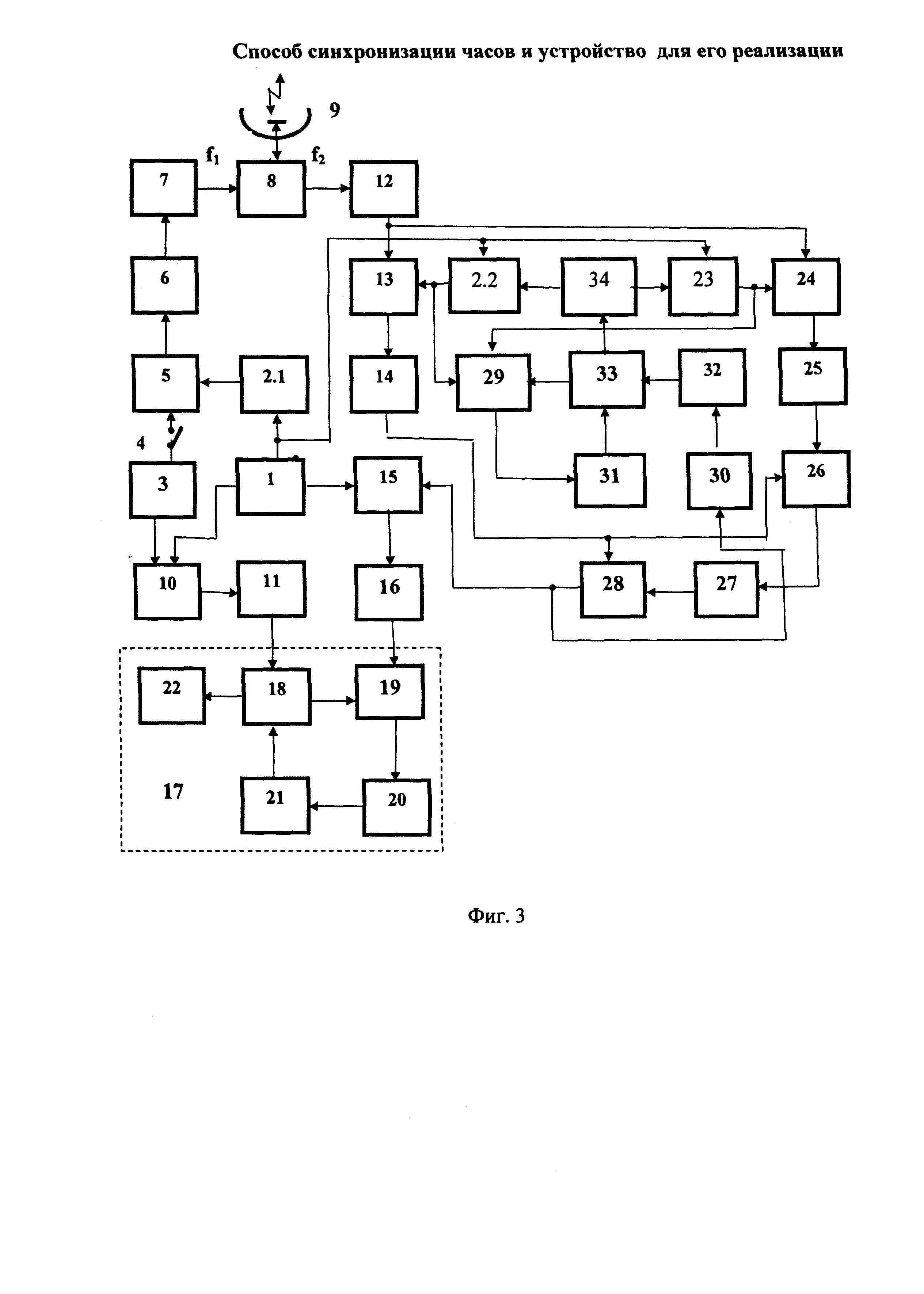

О - Центр масс Земли; d - база интерферометра; r - радиус-вектор ИСЗ. Временная диаграмма дуплексного метода сличения часов представлена на фиг.2, где введены следующие обозначения: S, А, В - шкала времени ИСЗ-ретранслятора и пунктов А и В соответственно. Структурная схема устройства синхронизации часов, реализующего предлагаемый способ синхронизации часов, представлена на фиг. 3. Частотная диаграмма, иллюстрирующая преобразование сигналов, показана на фиг. 4.

Устройство синхронизации часов содержит ИСЗ-ретранслятор, первый А и второй В наземные пункты, каждый из которых содержит последовательно включенные эталон 1 времени и частоты, первый гетеродин 2.1, первый смеситель 5, второй вход которого через переключатель 4 соединен с первым выходом генератора 3 псевдошумового сигнала, усилитель 6 первой промежуточной частоты, первый усилитель 7 мощности, дуплексер 8, вход-выход которого связан с приемопередающей антенной 9, второй усилитель 12 мощности, второй смеситель 13, второй вход которого соединен через второй гетеродин 2.2 с первым выходом эталона 1 времени и частоты, и первый усилитель 14 второй промежуточной частоты, последовательно включенные второй клиппер 15, второй вход которого соединен с третьим выходом эталона 1 времени и частоты и первый блок 16 памяти, выход которого подключен ко второму входу первого коррелятора 17. При этом ко второму выходу генератора 3 псевдослучайного сигнала последовательно подключены первый клиппер 10, второй вход которого соединен со вторым выходом эталона 1 времени и частоты, и первый блок 11 памяти, выход которого подключен ко второму взоду первого коррелятора 17, который выполнен в виде последовательно подключенных к выходу первого блока 11 памяти блока 18 регулируемой задержки, первого перемножителя 19, второй вход которого соединен с выходом второго блока 16 памяти, фильтра 20 нижних частот и экстремального регулятора 21, выход которого соединен со вторым входом блока 18 регулируемой задержки, ко второму выходу которого подключен микропроцессор 22. К выходу второго усилителя 12 мощности последовательно подключены третий смеситель 24, второй вход которого через третий гетеродин 23 соединен с первым выходом эталона 1 времени и частоты, второй усилитель 25 второй промежуточной частоты, второй коррелятор 26, второй вход которого соединен с выходом первого усилителя 14 второй промежуточной частоты, пороговый блок 27 и ключ 28, второй вход которого соединен с выходом первого усилителя 14 второй промежуточной частоты, а выход подключен к первому входу второго клиппера 15. К выходу второго гетеродина 2.2 последовательно подключен второй перемножитель 29, второй вход которого соединен с выходом третьего гетеродина 23, первый узкополосный фильтр 31, фазовый детектор 33 и инверсный усилитель 34, первый и второй выходы которого подключены к управляющим входом второго 2.2 и третьего 23 гетеродинов соответственно. К выходу ключа 28 последовательно подключены удвоитель 30 фазы и второй узкополосный фильтр 32, выход которого соединен со вторым входом фазового детектора 33. Синхронизация часов по предлагаемому способу осуществляется следующим образом:

- в момент времени  по часам первого пункта А с помощью кодовой последовательности формируют шумовой СВЧ-сигнал (сигнал α1);

по часам первого пункта А с помощью кодовой последовательности формируют шумовой СВЧ-сигнал (сигнал α1);

- регистрируют его на этом же пункте;

- сформированный сигнал преобразуют на частоту f1;

- усиливают его по мощности;

- излучают усиленный сигнал в направлении на ИСЗ-ретранслятор;

- в тот же момент времени  по часам второго пункта В с помощью той же кодовой последовательности формируют такой же шумовой СВЧ-сигнал (сигнал β1);

по часам второго пункта В с помощью той же кодовой последовательности формируют такой же шумовой СВЧ-сигнал (сигнал β1);

- регистрируют его на втором пункте В (сигнал β1, который, однако, не отправляют на ретрансляцию);

- принимают бортовой аппаратурой ИСЗ-ретранслятора сигнал на частоте f1 (сигнал α1);

- переизлучают его в пунктах А и В на частоте f2 с сохранением фазовых соотношений на интервале tc;

- принимают ретранслированный сигнал в обоих пунктах;

- преобразуют его на видеочастоту;

- регистрируют его в моменты времени  и

и  соответственно (сигналы α2, β2);

соответственно (сигналы α2, β2);

- в произвольный момент времени  по часам второго пункта аналогично формируют и регистрируют шумовой СВЧ-сигнал (сигнал β3);

по часам второго пункта аналогично формируют и регистрируют шумовой СВЧ-сигнал (сигнал β3);

- сформированный сигнал преобразуют на частоту f1;

- усиливают его по мощности;

- излучают усиленный сигнал в направлении того же ИСЗ-ретранслятора;

- в тот же момент времени  по часам первого пункта А с помощью той же кодовой последовательности формируют такой же шумовой СВЧ-сигнал (сигнал α3);

по часам первого пункта А с помощью той же кодовой последовательности формируют такой же шумовой СВЧ-сигнал (сигнал α3);

- регистрируют его на первом пункте А (сигнал α3, который, однако, не ретранслируют);

- принимают бортовой аппаратурой ИСЗ-ретранслятора сигнал на частоте f1 (сигнал α3);

- переизлучают его на пункты А и В на частоте f2 с сохранением фазовых соотношений;

- принимают ретранслированный сигнал на обоих пунктах;

- преобразуют его на видеочастоту;

- регистрируют в моменты времени  и

и  соответственно (сигналы α4, β4).

соответственно (сигналы α4, β4).

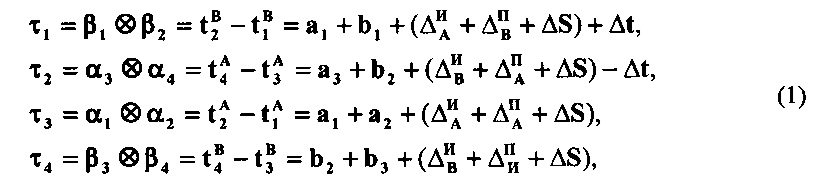

Корреляционной обработкой двух пар зарегистрированных сигналов в измерителе 17 определяют на каждом пункте следующие временные задержки:

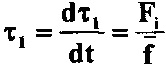

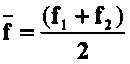

и соответствующие им частоты интерференции Fi (i=l, 2, 3, 4), которые определяют производные этих задержек:

,

,

где  ;

;

aj,bl (j=1, 2, 3) - время распространения сигнала между ИСЗ и пунктами А и В соответственно (фиг. 1);

,

,  - задержки сигналов в излучающей аппаратуре обоих пунктов;

- задержки сигналов в излучающей аппаратуре обоих пунктов;

,

,  - задержки сигналов в приемо-регистрирующей аппаратуре;

- задержки сигналов в приемо-регистрирующей аппаратуре;

Δs - задержка сигналов в бортовом ретрансляторе ИСЗ;

Δt=tB-tA - искомая разность показаний часов в один и том же физический момент;

Полагая aj и bj линейными функциями с производными

получаем:

получаем:

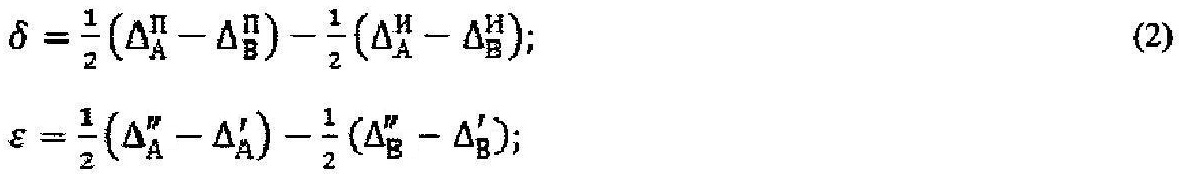

где

,

,  - задержки сигнала в атмосфере на частотах f1 и f2 соответственно;

- задержки сигнала в атмосфере на частотах f1 и f2 соответственно;

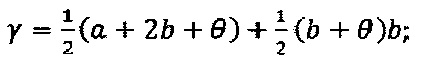

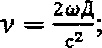

ν - релятивистская поправка (эффект Саньяка);

с - скорость света;

ω - угловая скорость вращения Земли;

Д - площадь четырехугольника OA'SB', образуемого в экваториальной плоскости центром масс Земли, проекциями пунктов А и В и

ИСЗ-ретранслятора.

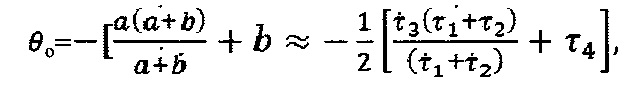

Поправку γ за подвижность ИСЗ-ретранслятора во времени единичного измерения проще всего свести к нулю соответствующим выбором свободного параметра θ:

который следует в начале измерений рассчитывать по приближенным эфемеридным данным, а затем уточнить по результатам текущих измерений. Что касается поправки δ за аппаратные задержки, то ее можно найти путем калибровки по методу «нулевой базы».

Атмосферная поправка ε также учитывается.

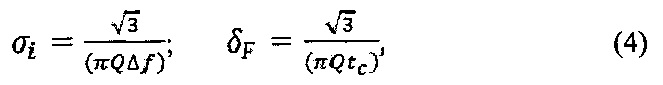

Оценим ошибки измерения временных задержек τi (i=1, 2, 3, 4).

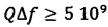

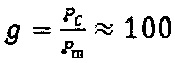

Радиоинтерферометрическое отношение сигнал/шум составит

а ошибки измерения временной задержки τ и частоты интерференции F имеют вид

где Δf - полоса принимаемых и регистрируемых частот псевдошумового сигнала;

Pс, Pш - мощности сигнала и шума на входе приемника;

tc - интервал когерентности сигнала при его ретрансляции.

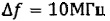

Тогда для получения ошибки στ=0,1нс необходимо, чтобы  . Например, при

. Например, при  получаем Q≥500, что вполне достижимо даже при использовании наземных приемо-передающих антенн малого диаметра.

получаем Q≥500, что вполне достижимо даже при использовании наземных приемо-передающих антенн малого диаметра.

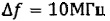

Для Q=500,  и

и  согласно (4) оказывается достаточным и tс=5 10-6 с. Как легко показать, такое время когерентности обеспечивается уже при нестабильности гетеродина бортового ретранслятора

согласно (4) оказывается достаточным и tс=5 10-6 с. Как легко показать, такое время когерентности обеспечивается уже при нестабильности гетеродина бортового ретранслятора  .

.

Что касается ошибки измерения частоты интерференции F, то при использовании в качестве ретранслятора ИСЗ-геостационара обычно выполняются следующие ограничения:  , поэтому для вычисления γ с ошибкой 0,1 нс необходимо F знать с ошибкой σF=3 Гц. Тогда, используя формулы (4) и (5), получаем tc=0,4⋅10-3, что требует более высокой стабильности бортового гетеродина

, поэтому для вычисления γ с ошибкой 0,1 нс необходимо F знать с ошибкой σF=3 Гц. Тогда, используя формулы (4) и (5), получаем tc=0,4⋅10-3, что требует более высокой стабильности бортового гетеродина  .

.

Принцип работы аппаратуры заключается в следующем.

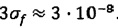

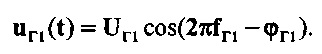

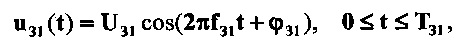

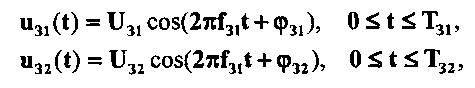

На первом шаге единичных измерений псевдошумовой сигнал α1 (фиг. 2), созданный генератором 3 с помощью стандарта 1 частоты и времени

где Uc, fc, ϕc, Tc - амплитуда, несущая частота, начальная фаза и длительность сигнала;

ϕk(t)={0,π} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с кодовой последовательностью M(t), причем ϕk(t)=const или kτэ<t<(k+1)τэ и может изменяться скачком при t=kτЭ, т.е. на границах между элементарными посылками (k=1, 2, …, N-1);

τЭ, N - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Tc(Tc=NτЭ).

Указанный сигнал поступает на вход клиппера 10, а затем регистрируется в буферном запоминающем устройстве 11. Регистрация синхронизируется стандартом 1 частоты и времени.

Сформированный сигнал uc(t) через замкнутый переключатель 4 поступает на первый вход первого смесителя 5, на второй вход которого подается напряжение первого гетеродина 2.1

На выходе смесителя 5 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 6 выделяется напряжение первой промежуточной (суммарной) частоты

где  ;

;

fпр1=fГ1+fc - первая промежуточная (суммарная) частота;

ϕпр1=ϕГ1+ϕс,

которое после усиления в усилителе 7 мощности через дуплексер 8 поступает в приемопередающую антенну 9 и излучается ею в направлении ИСЗ-ретранслятора на частоте f2=fпр1.

В тот же момент времени  по часам второго пункта В с помощью той же кодовой последовательности M(t) формируют такой же шумоподобный СВЧ-сигнал (сигнал β1). Регистрируют его на втором пункте В (сигнал β1, который, однако, не отправляется на регистрацию).

по часам второго пункта В с помощью той же кодовой последовательности M(t) формируют такой же шумоподобный СВЧ-сигнал (сигнал β1). Регистрируют его на втором пункте В (сигнал β1, который, однако, не отправляется на регистрацию).

Принимаемый бортовой аппаратурой ИСЗ-ретранслятора на частоте f1 (сигнал α1), переизлучают его на пункты А и В на частоте f2 с сохранением фазовых составляющих на интервале tc.

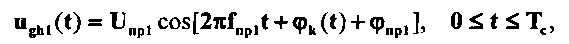

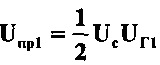

Ретранслированный сигнал (сигнал α1) на частоте f2

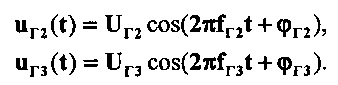

принимается приемо-передающей антенной 9 и через дуплексер 8 и усилитель 12 мощности поступает на первые входы второго 13 и третьего 24 смесителей. На вторые входы смесителей 13 и 24 подаются соответственно напряжения гетеродинов 22 и 23:

Причем частоты fГ2 и fГ3 указанных гетеродинов разнесены на удвоенное значение второй промежуточной частоты fГ2-fГ3=2fпр и выбраны симметричными относительно несущей частоты f2 основного канала приема f2-fГ3=fГ2-f2=fпр2.

Это обстоятельство приводит к удвоению числа дополнительных каналов приема, но создает благоприятные условия для их подавления за счет корреляционной обработки канальных напряжений.

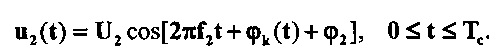

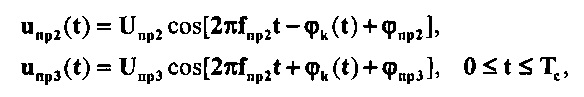

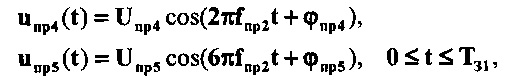

На выходе смесителей 13 и 24 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителями 14 и 25 выделяются напряжения второй промежуточной (разностной) частоты

где  ;

;

;

;

fпр2=fU2-f2=f2-fГ3 - вторая промежуточная (разностная) частота;

ϕпр2=ϕГ2-ϕ2,

ϕпр3=ϕ2-ϕГ3.

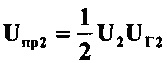

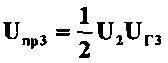

Напряжения uпр2(t) и uпр3(t) поступают на два входа второго коррелятора 26, на выходе которого формируется напряжение U(τ), пропорциональное корреляционной функции R(τ), которое сравнивается с пороговым напряжением Uпор в пороговом блоке 27. Пороговый уровень Uпор превышается только при максимальном напряжении Umax(τ). Так как канальные напряжения uпр2(t) и uпр3(t) образуются одним и тем же шумоподобным сигналом u2(t), принимаемым по двум каналам на одной и той же частоте f2, то между указанными канальными напряжениями существует сильная корреляционная связь. Кроме того, корреляционная функция R(τ) шумоподобных сигналов имеет ярко выраженный главный лепесток и относительно низкий уровень боковых лепестков. Поэтому на выходе коррелятора 26 формируется максимальное напряжение Umax(τ), которое превышает пороговый уровень Uпор в пороговом блоке 27 [Umax(τ)>Uпор]. При превышении порогового уровня Uпор в пороговом блоке 27 формируется напряжение, которое поступает на управляющий вход ключа 28 и открывает его. В исходном состоянии ключ 28 всегда закрыт.

При этом ретранслированный сигнал u2(t) (сигнал α2) с выхода первого усилителя 14 второй промежуточной частоты через открытый ключ 28 поступает на вход клиппера 15, где он клиппируется, и записывается в буферное запоминающее устройство 16.

На втором шаге (при передаче сигнала из пункта В) переключатель 4 должен быть разомкнут и сигнал α3 из генератора 3 через клиппер 10 поступает в то же запоминающее устройство 11.

Ретранслированный сигнал α4 записывается, как и сигнал α2, в запоминающее устройство 16. Затем в перерыве между актами измерения пары сигналов α1, α2 и α3, α4 подвергаются корреляционной обработке в измерителе 17 и вычисляются задержки τ2, τ3 и их производные  ,

,  .

.

Зарегистрированный зондирующий сигнал с выхода блока 11 памяти поступает через блок 18 регулируемой задержки на первый вход перемножителя 19, на второй вход которого подается зарегистрированный ретранслированный сигнал с выхода блока 16 памяти. Полученное на выходе перемножителя 19 напряжение пропускается через фильтр 20 нижних частот, на выходе которого формируется корреляционная функция R(τ). Экстремальный регулятор 21, предназначенный для поддержания максимального значения корреляционной функции R(τ) и подключенный к выходу фильтра 20 нижних частот, воздействует на управляющий вход блока 18 регулируемой задержки и поддерживает вводимую им задержку τ равной τi (i=1, 2, 3, 4), что соответствует максимальному значению корреляционной функции R(τ). Измерение значения τi поступают в микропроцессор 22, где определяются их производные.

Для обеспечения симметричности

f2-fг3=fг2-f2=fпр2,

используется система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), состоящая из перемножителя 29, узкополосных фильтров 31 и 32, удвоителя 30 фазы, фазового детектора 33 и инверсного усилителя 34.

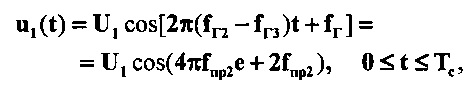

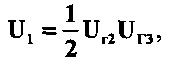

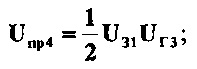

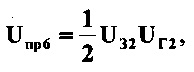

Напряжения uГ2(t) и uГ3(t) с выходов 2.2 и 23 поступают на два входа перемножителя 29, на выходе которого образуется гармоническое напряжение

где

fГ2-fГ3=2fпр2,

ϕΓ=ϕΓ2-ϕΓ3=2ϕпρ2,

которые выделяются узкополосным фильтром 31 и поступает на первый вход фазового детектора 33.

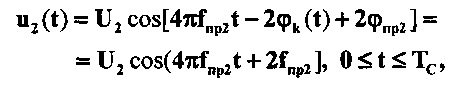

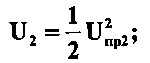

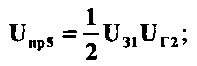

Напряжение uпр2(t) с выхода усилителя 14 второй промежуточной частоты через открытый ключ 28 подается на вход удвоителя 30 фазы, на выходе которого образуется гармоническое напряжение

где

2fk(t)={0,π},

которое выделяется узкополосным фильтром 32 и поступает на второй вход фазового детектора 33.

Если нарушается указанная симметрия, на выходе фазового детектора 33 формируется управляющее напряжение. Причем амплитуда и полярность управляющего напряжения зависят от степени и направления отклонения несущей частоты f2 от частот fг3 и fг3 второго 22 и третьего 23 гетеродинов. Указанное напряжение через инверсный усилитель 34 воздействует на управляющие входы второго 22 и третьего 23 гетеродинов так, чтобы выполнялось условие симметрии

fпр2=fU2-f2=f2-fГ3.

В пункте В аппаратура работает аналогично, только порядок шагов там обратный. Для вычисления разности показаний часов Δt по формуле (2) теперь достаточно обменяться между пунктами, полученными цифровыми данными, что можно делать по обычным телефонным или телеграфным каналам связи.

Описанные операции позволяют:

- достичь предельной точности измерений (около ±0,1 нс) с помощью РСДБ техники и техники ретрансляции, которая уже широко используется на практике;

- формировать необходимые для проведения измерений СВЧ-сигналы на наземных пунктах, что дает возможность постепенно наращивать точность измерений за счет оптимизации структуры сигнала и усовершенствования наземной техники регистрации без вмешательства в бортовую аппаратуру ИСЗ;

- повысить оперативность измерений, т.е. довести интервал времени от начала измерений до получения результатов вплоть до нескольких десятков секунд (практически до времени корреляционной обработки сигналов);

- избежать установки на борту ИСЗ высокостабильных хранителей времени и измерителей временных интервалов, ограничить бортовую аппаратуру только системой фазостабильной регистрации СВЧ-сигналов.

Известные технические решения обеспечивают повышение точности измерения относительного временного сдвига между зондирующим и ретранслированным шумоподобными сигналами. Это достигается путем автоматического отслеживания перемещения экстремума корреляционной функции указанных сигналов вдоль оси абсцисс.

С точки зрения техники измерения предлагаемая корреляционная экстремальная система является компенсационной измерительной системой, т.е. в ней измеряемая величина (временной интервал) сравнивается с некоторой эталонной величиной (временной задержкой). Компенсационный метод позволяет осуществлять измерение с очень высокой точностью. Предлагаемая корреляционная измерительная система обеспечивает методическую погрешность измерений равную долям процента.

Описанная выше работа устройства соответствует случаю приема полезных шумоподобных сигналов по основному каналу на частоте f2 (фиг. 4).

Если ложный сигнал (помеха) поступает, например, по первому зеркальному каналу на частоте fз1

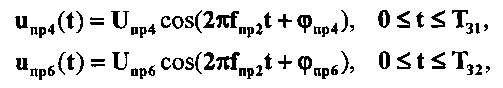

то усилителями 14 и 25 второй промежуточной частоты выделяются следующие напряжения:

где

fпр2=fГ3-fЗ1;

3fпр2=fГ2-fЗ1;

ϕпр4=ϕГ3-ϕЗ1,

ϕпр5=ϕГ2-ϕЗ1;

Однако только напряжение uпр4(t) попадает в полосу пропускания усилителя 14 второй промежуточной частоты. Выходное напряжение коррелятора 26 равно нулю, ключ 28 не открывается и ложный сигнал (помеха), принимаемый по первому зеркальному каналу на частоте fЗ1, подавляется.

По аналогичной причине подавляется и ложный сигнал (помеха), принимаемый по второму зеркальному каналу на частоте fЗ2 и по любому другому дополнительному каналу приема.

Если ложный сигнал (помеха) одновременно принимается по первому и второму зеркальным каналам:

то усилителями 14 и 25 второй промежуточной частоты выделяются следующие напряжения:

где

которые поступают на два входа коррелятора 26. Но ключ 28 в этом случае не открывается. Это объясняется тем, что разные ложные сигналы (помехи) uЗ1(t) и uЗ2(t) принимаются на разных частотах fЗ1 и fЗ2, поэтому между канальными напряжениями uпр4(t) и uпр6(t) существует слабая корреляционная связь. Кроме того, следует отметить, что корреляционная функция помех не имеет ярко выраженного лепестка, как это имеет место у сложных шумоподобных сигналов. Выходное напряжение коррелятора U(τ) в этом случае не превышает порогового уровня Uпор в пороговом блоке 27, ключ 28 не открывается и ложные сигналы (помехи), принимаемые одновременно по двум зеркальным каналам на частотах fЗ1 и fЗ2, подавляются.

По аналогичной причине подавляются и ложные сигналы (помехи), принимаемые одновременно по двум другим дополнительным каналам.

Таким образом, предлагаемые способ и устройство по сравнению с прототипами обеспечивают повышение помехоустойчивости и точности синхронизации удаленных шкал времени. Это достигается за счет обеспечения симметричности частот fГ2 и fГ3 второго и третьего гетеродинов относительно частоты f2 основного канала приема

fпр2=fU2-f2=f2-fГ3.

Указанная симметричность выполняется за счет фазовой автоматической подстройки частот fΓ2 и fГ3 гетеродинов 22 и 23.