Результат интеллектуальной деятельности: КОМПЛЕКСНОЕ УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ В МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Предлагаемое изобретение относится к технике радиолокации, радиосвязи, радионавигации и радиоуправления и может быть использовано в радиоэлектронных системах для решения задачи обнаружения сигналов.

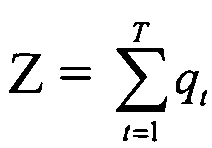

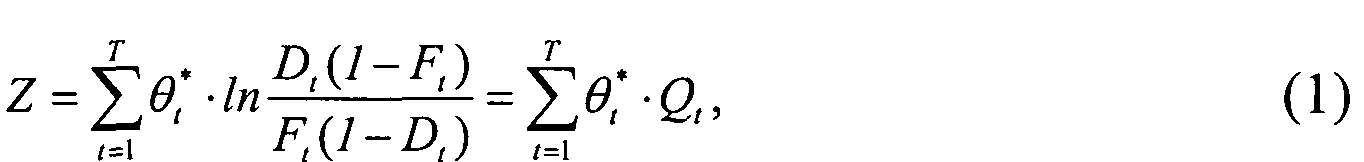

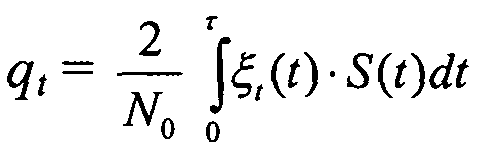

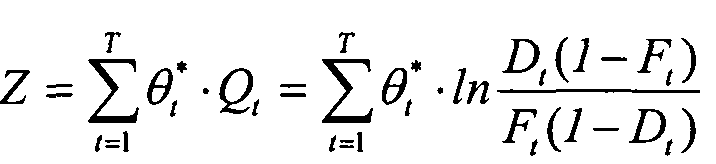

Известна оптимальная комплексная система обнаружителей (КСО), реализуемая на этапе первичной обработки сигналов [Сосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации. - М.: Радио и связь, 1992, С. 299, рис. 8.4]. Система содержит набор согласованных фильтров и умножителей (по числу Т объединяемых обнаружителей), сумматор и пороговое устройство. Аналоговые сигналы, поступающие на входы согласованных фильтров, после их прохождения и домножения на весовые коэффициенты преобразуются в корреляционные интегралы  , которые в виде аналоговых реализаций поступают на входы сумматора. На выходе сумматора формируется решающая статистика

, которые в виде аналоговых реализаций поступают на входы сумматора. На выходе сумматора формируется решающая статистика  , поступающая на вход порогового устройства, которое после ее сравнения с заданным порогом вырабатывает решение о наличии или отсутствии сигнала.

, поступающая на вход порогового устройства, которое после ее сравнения с заданным порогом вырабатывает решение о наличии или отсутствии сигнала.

Аналогичная КСО имеет место в многопозиционных радиолокационных станциях (МПРЛС) при централизованном обнаружении [Черняк B.C. Многопозиционная радиолокация. - М.: Радио и связь, 1993, С. 155], когда по линиям передачи данных (ЛПД) в центр обработки информации (ЦОИ) передаются корреляционные интегралы, сформированные всеми позициями МПРЛС, а решение о наличии или отсутствии сигнала принимается только в ЦОИ после суммирования этих корреляционных интегралов и сравнения полученной суммы с порогом. В случае превышения порога принимается решение о наличии сигнала, в противном случае - об отсутствии сигнала. Показано, что при таком объединении Т одинаковых обнаружителей, в случае независимости шумов в них, отношение сигнал/шум на выходе КСО увеличивается в T раз по сравнению с одним обнаружителем [Сосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации. - М.: Радио и связь, 1992, С. 299].

К недостаткам системы можно отнести ее громоздкость и сложность в реализации, особенно в многопозиционной радиолокационной станции, где требуется передавать в ЦОИ реализации корреляционных интегралов, что предъявляет высокие требования к пропускной способности ЛПД.

Значительно проще реализуется оптимизация КСО на этапе вторичной обработки сигналов [Сосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации. - М.: Радио и связь, 1992, С. 298, рис. 8.3]. Система содержит Т объединяемых обнаружителей и умножителей, сумматор и пороговое устройство. Каждый обнаружитель представляет собой согласованный фильтр и пороговое устройство и формирует предварительное (частное) решение  о наличии

о наличии  или отсутствии

или отсутствии  сигналов путем сравнения с порогом корреляционного интеграла qt, поступающего с выхода согласованного фильтра на пороговое устройство. Частные решения поступают на входы умножителей и после домножения на соответствующие весовые коэффициенты Qt поступают на входы сумматора. На выходе сумматора формируется решающая статистика

сигналов путем сравнения с порогом корреляционного интеграла qt, поступающего с выхода согласованного фильтра на пороговое устройство. Частные решения поступают на входы умножителей и после домножения на соответствующие весовые коэффициенты Qt поступают на входы сумматора. На выходе сумматора формируется решающая статистика  , поступающая на вход порогового устройства, которое после ее сравнения с заданным порогом вырабатывает общее решение о наличии или отсутствии сигнала.

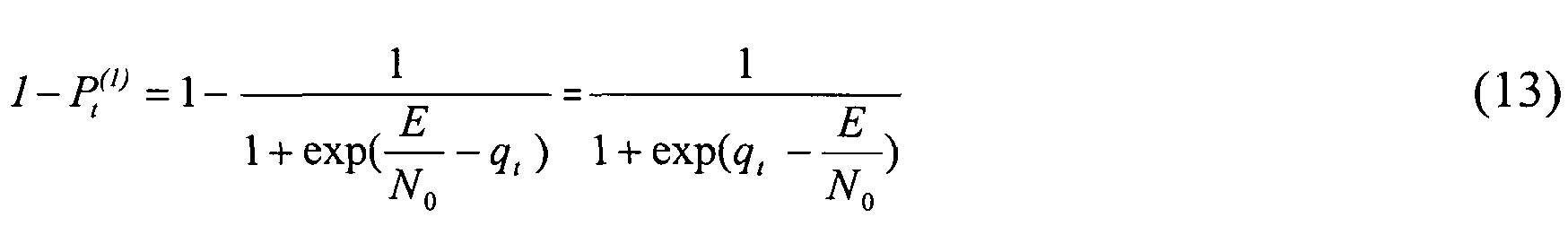

, поступающая на вход порогового устройства, которое после ее сравнения с заданным порогом вырабатывает общее решение о наличии или отсутствии сигнала.

По техническому решению наиболее близким к предлагаемому изобретению является комплексное устройство (система) обнаружения, аналогичное предыдущему и реализованное в МПРЛС при децентрализованной (распределенной) обработке информации [Черняк B.C. Многопозиционная радиолокация. - М.: Радио и связь, 1993, С. 155, 156], когда в каждой позиции принимаются предварительные (частные) решения об обнаружении сигналов путем сравнения корреляционного интеграла с порогом. Эти частные решения передаются по ЛПД в ЦОИ, поступают на входы умножителей и после домножения на соответствующие весовые коэффициенты Qt поступают на входы сумматора. На выходе сумматора формируется решающая статистика  , поступающая на вход порогового устройства, которое после ее сравнения с заданным порогом вырабатывает общее решение о наличии или отсутствии сигнала. Это устройство и выбрано в качестве прототипа.

, поступающая на вход порогового устройства, которое после ее сравнения с заданным порогом вырабатывает общее решение о наличии или отсутствии сигнала. Это устройство и выбрано в качестве прототипа.

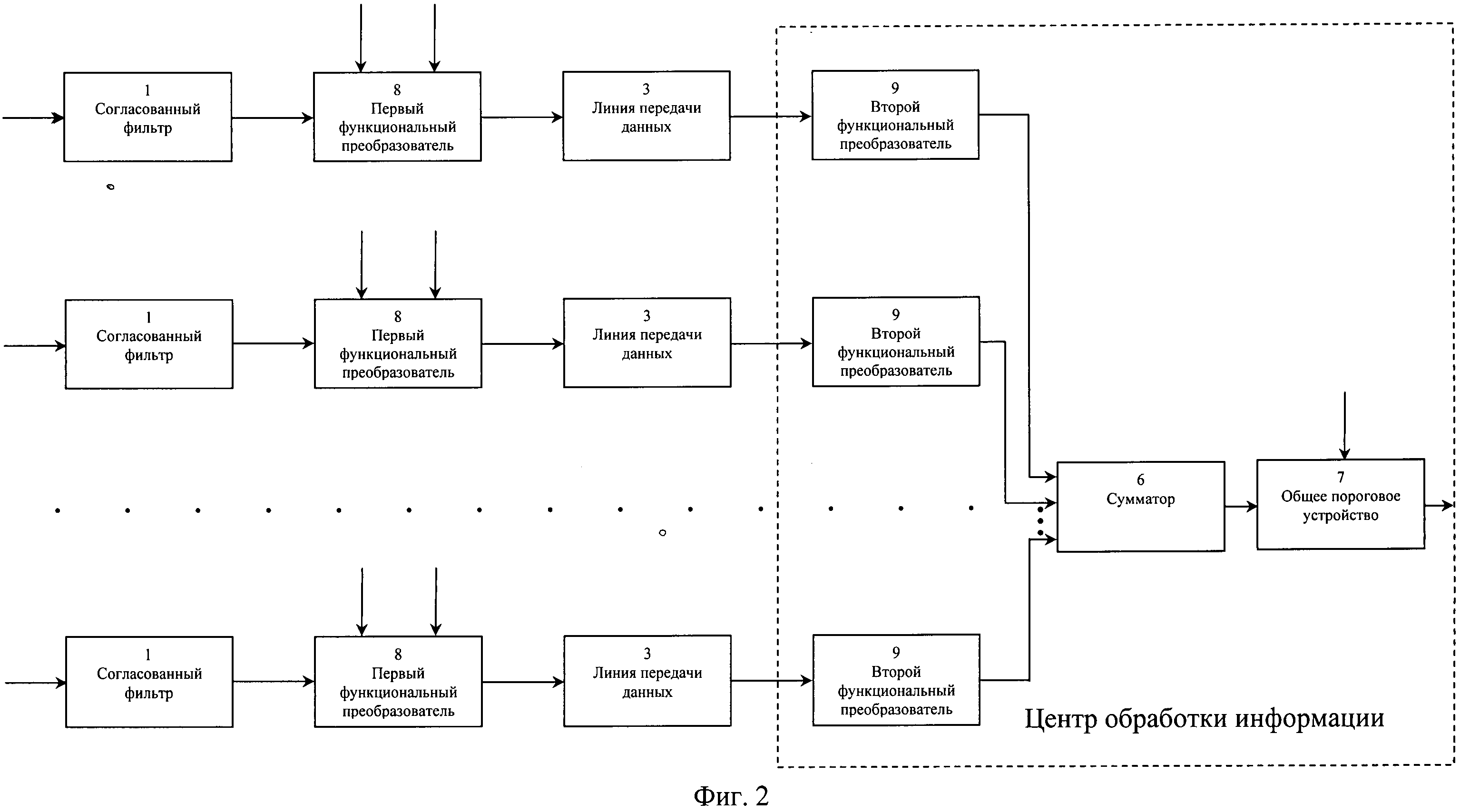

Блок-схема устройства-прототипа, составленная на основе принципа его работы и структурной схемы рис. 6.1 [Черняк B.C. Многопозиционная радиолокация. - М.: Радио и связь, 1993, С. 156], представлена на фиг. 1.

Устройство является T-канальным (по числу позиций МПРЛС), причем каждый канал содержит:

1 - согласованный фильтр, выход которого подключен ко входу порогового устройства 2;

2 - пороговое устройство, вход которого подключен к выходу согласованного фильтра 1, а второй вход является внешним входом сигнала порогового уровня. Выход порогового устройства 2 подключен к первому входу линии передачи данных (ЛПД) 3;

3 - линию передачи данных, первый вход которой подключен к выходу порогового устройства 2, второй и третий входы являются внешними входами сигналов вероятности ложной тревоги и правильного обнаружения соответственно. Первый выход ЛПД 3 подключен к первому входу блока умножения 5;

4 - блок расчета весового коэффициента (функциональный преобразователь), первый и второй входы которого подключены соответственно ко второму и третьему выходам ЛПД 3. Выход блока 4 подключен ко второму входу блока умножения 5;

5 - умножитель, первый вход которого подключен к первому выходу ЛПД 3, а второй вход - к выходу блока расчета весового коэффициента 4. Выход умножителя 5 каждого из каналов устройства подключен к соответствующему входу сумматора 6.

Сигналы с выходов умножителей 5 поступают в общую часть устройства, которая содержит:

6 - сумматор на Т входов, каждый из которых подключен к выходу соответствующего умножителя 5. Выход сумматора 6 подключен ко входу общего порогового устройства 7;

7 - общее пороговое устройство, вход которого подключен к выходу сумматора 6, второй вход является внешним входом сигнала порогового уровня, а выход является выходом устройства.

Устройство реализует алгоритм оптимального по критерию Неймана-Пирсона комплексирования обнаружителей на этапе вторичной обработки, который заключается в сравнении с порогом следующей решающей статистики [Сосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации. - М.: Радио и связь, 1992, С. 298]:

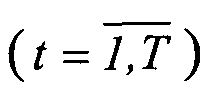

где t - номер обнаружителя (или позиции МПРЛС);

Т - количество объединяемых обнаружителей;

;

;  - частные решения объединяемых обнаружителей о наличии сигнала или его отсутствии;

- частные решения объединяемых обнаружителей о наличии сигнала или его отсутствии;

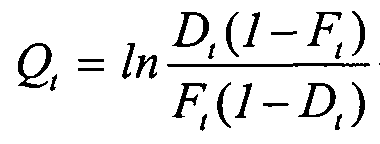

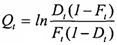

Dt, Ft - вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги соответственно;

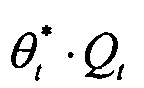

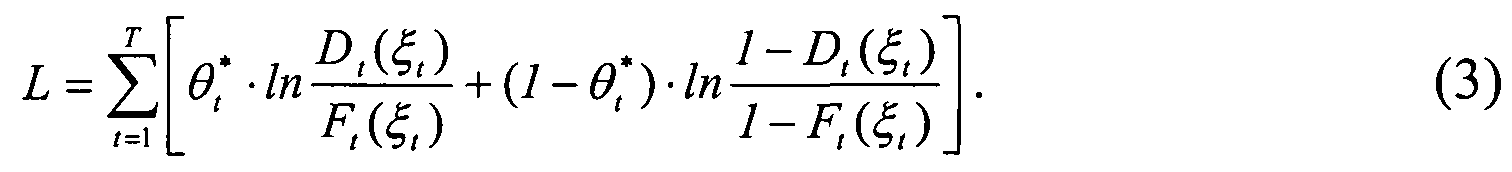

- весовые коэффициенты

- весовые коэффициенты  .

.

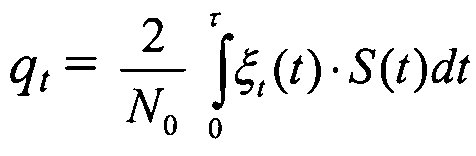

Устройство работает следующим образом (рассмотрим работу одного t-го канала устройства, поскольку каналы идентичны). Аналоговый входной сигнал ξt, в состав которого входит детерминированный сигнал S(t), поступает на вход согласованного фильтра 1, с выхода которого аналоговый сигнал в виде корреляционного интеграла  поступает на вход порогового устройства 2, где его значение сравнивается с величиной порога ht, поступающей на второй вход порогового устройства 2 в качестве внешнего сигнала. В зависимости от результата сравнения пороговое устройство 2 формирует частное решение

поступает на вход порогового устройства 2, где его значение сравнивается с величиной порога ht, поступающей на второй вход порогового устройства 2 в качестве внешнего сигнала. В зависимости от результата сравнения пороговое устройство 2 формирует частное решение  в виде 1 (если порог превышен - сигнал есть) или 0 (порог не превышен - сигнала нет), которое поступает на первый вход ЛПД 3. На второй и третий входы ЛПД 3 подаются внешние сигналы, соответствующие значениям вероятностей ложной тревоги Ft и правильного обнаружения Dt, которые после передачи их по ЛПД 3 с ее второго и третьего выходов поступают соответственно на первый и второй входы блока расчета весового коэффициента 4 (функционального преобразователя), с выхода которого значение коэффициента

в виде 1 (если порог превышен - сигнал есть) или 0 (порог не превышен - сигнала нет), которое поступает на первый вход ЛПД 3. На второй и третий входы ЛПД 3 подаются внешние сигналы, соответствующие значениям вероятностей ложной тревоги Ft и правильного обнаружения Dt, которые после передачи их по ЛПД 3 с ее второго и третьего выходов поступают соответственно на первый и второй входы блока расчета весового коэффициента 4 (функционального преобразователя), с выхода которого значение коэффициента  поступает на второй вход умножителя 5, на первый вход которого поступает частное решение

поступает на второй вход умножителя 5, на первый вход которого поступает частное решение  с первого выхода ЛПД 3. Результат перемножения

с первого выхода ЛПД 3. Результат перемножения  с выхода умножителя 5 поступает на соответствующий вход сумматора 6. Сформированная в сумматоре 6 решающая статистика

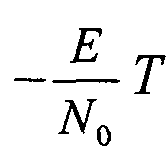

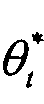

с выхода умножителя 5 поступает на соответствующий вход сумматора 6. Сформированная в сумматоре 6 решающая статистика  с его выхода подается на вход общего порогового устройства 7, где ее значение сравнивается с величиной порога h, поступающей на второй вход общего порогового устройства 7 в качестве внешнего сигнала. В зависимости от результата сравнения общее пороговое устройство 7 формирует общее решение θ* в виде 1 (если порог превышен - сигнал есть) или 0 (порог не превышен - сигнала нет).

с его выхода подается на вход общего порогового устройства 7, где ее значение сравнивается с величиной порога h, поступающей на второй вход общего порогового устройства 7 в качестве внешнего сигнала. В зависимости от результата сравнения общее пороговое устройство 7 формирует общее решение θ* в виде 1 (если порог превышен - сигнал есть) или 0 (порог не превышен - сигнала нет).

Недостатком прототипа является то, что он проигрывает в отношении сигнал/шум КСО, оптимизированной на этапе первичной обработки. Например, при комплексировании двух одинаковых обнаружителей детерминированного сигнала на фоне белого гауссовского шума с F=10-4, D=0,9 проигрыш составляет 1,6 дБ; а с ростом количества объединяемых обнаружителей проигрыш увеличивается [Сосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации. - М.: Радио и связь, 1992, С. 300]. Кроме того, по ЛПД в ЦОИ требуется передавать не только частные решения  в виде совокупности нулей и единиц (или только единиц), но и оценки вероятностей правильного обнаружения Dt и ложной тревоги Ft [Черняк B.C. Многопозиционная радиолокация. - М.: Радио и связь, 1993, С. 163], что предъявляет высокие требования к пропускной способности ЛПД.

в виде совокупности нулей и единиц (или только единиц), но и оценки вероятностей правильного обнаружения Dt и ложной тревоги Ft [Черняк B.C. Многопозиционная радиолокация. - М.: Радио и связь, 1993, С. 163], что предъявляет высокие требования к пропускной способности ЛПД.

Целью изобретения является сокращение объема передаваемой по ЛПД информации (снижение загрузки ЛПД) и повышение отношения сигнал/шум на выходе линейной части устройства до уровня, обеспечиваемого КСО, оптимизированной на этапе первичной обработки.

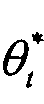

Покажем, что поставленной цели можно добиться путем использования в решающей статистике (1), а точнее в эквивалентной ей решающей статистике [Черняк B.C. Многопозиционная радиолокация. - М.: Радио и связь, 1993, С. 158]:

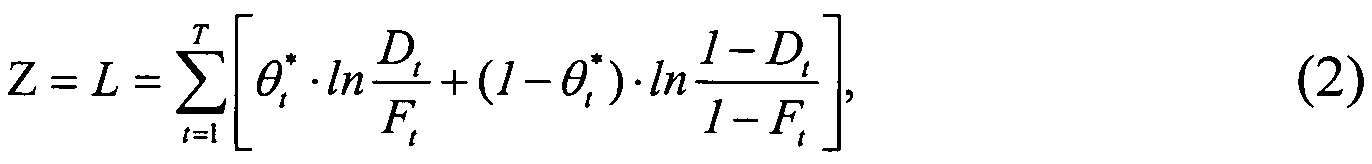

апостериорных вероятностей правильного обнаружения Dt(ξt) и ложной тревоги Ft(ξt), являющихся показателями текущего качества объединяемых обнаружителей (ξt - наблюдаемый процесс на входе t-го обнаружителя). Тогда по аналогии с (2) в КСО, оптимизированной по критерию Неймана-Пирсона на основе использования указанных апостериорных вероятностей, должна применяться решающая статистика в следующем виде:

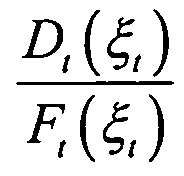

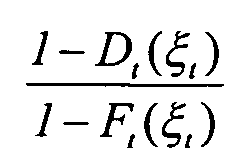

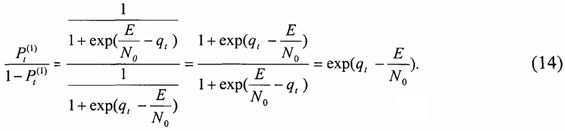

Как показывает анализ выражения (3), для этого должны быть известны отношения  (при принятии частного решения о наличии сигнала) и

(при принятии частного решения о наличии сигнала) и  (при принятии частного решения об отсутствии сигнала). Эти отношения характеризуют текущее качество частных решений объединяемых обнаружителей.

(при принятии частного решения об отсутствии сигнала). Эти отношения характеризуют текущее качество частных решений объединяемых обнаружителей.

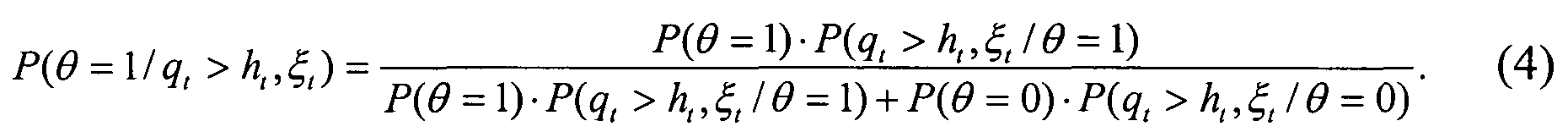

Для отыскания первого отношения рассмотрим апостериорную вероятность P(θ=1/qt>ht, ξt) наличия сигнала при условии, что корреляционный интеграл qt на выходе t-го обнаружителя превысил порог ht.

Применяя формулу Байеса, получим:

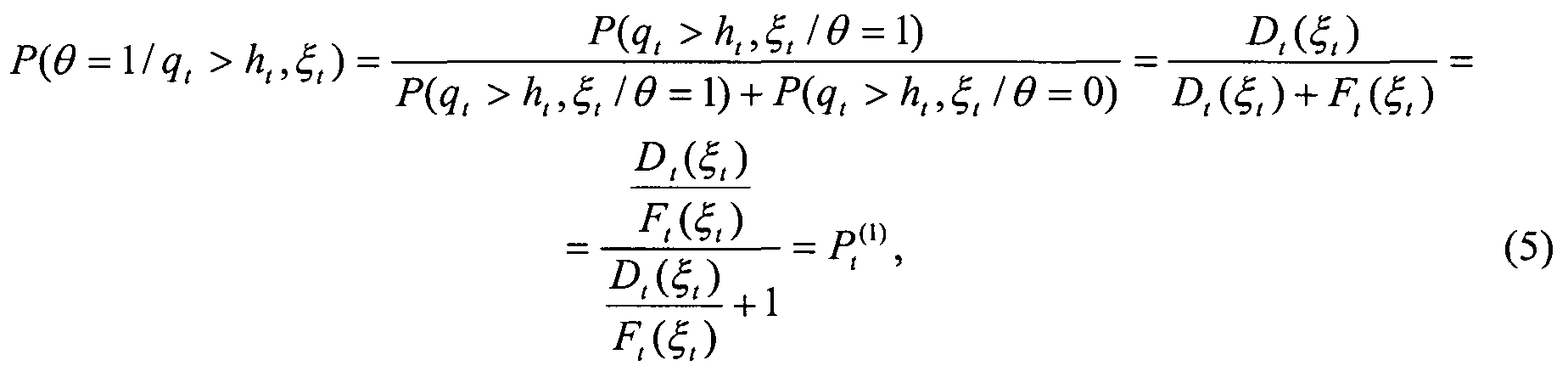

При равных априорных вероятностях наличия и отсутствия сигнала P(θ=1)=P(θ=0)=0,5 выражение (4) принимает вид:

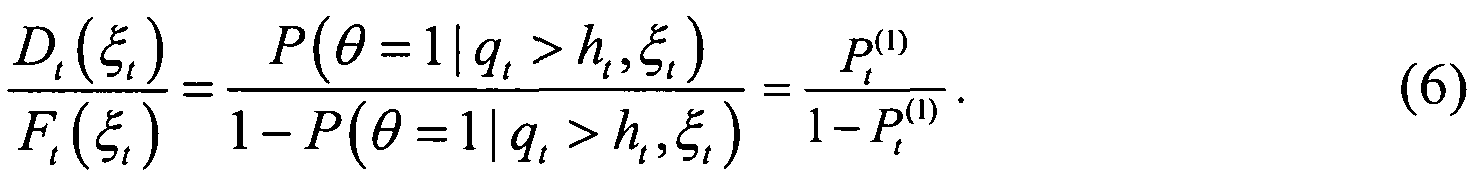

откуда следует формула для расчета отношения апостериорных вероятностей правильного обнаружения и ложной тревоги:

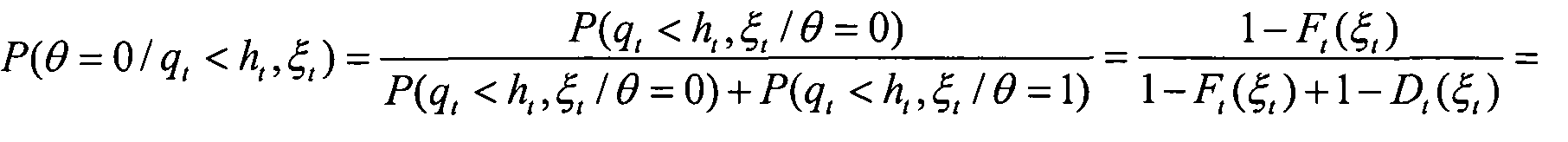

Аналогично (5) можно записать апостериорную вероятность принятия частного решения об отсутствии сигнала при условии, что корреляционный интеграл qt на выходе t-го обнаружителя не превысил порог ht:

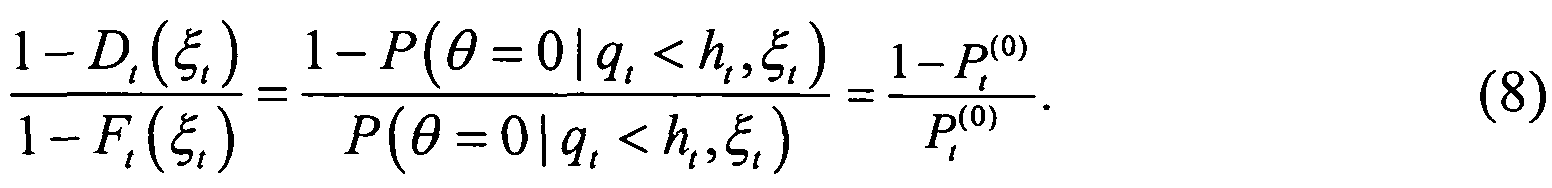

откуда получается формула для расчета второго отношения:

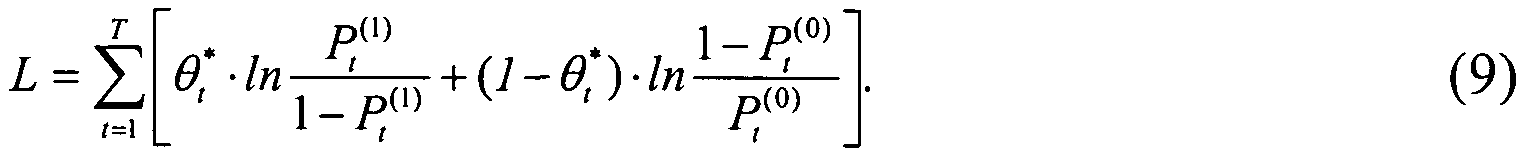

Таким образом, с учетом (6), (8) решающая статистика (3) может быть записана через апостериорные вероятности  ,

,  в следующем виде:

в следующем виде:

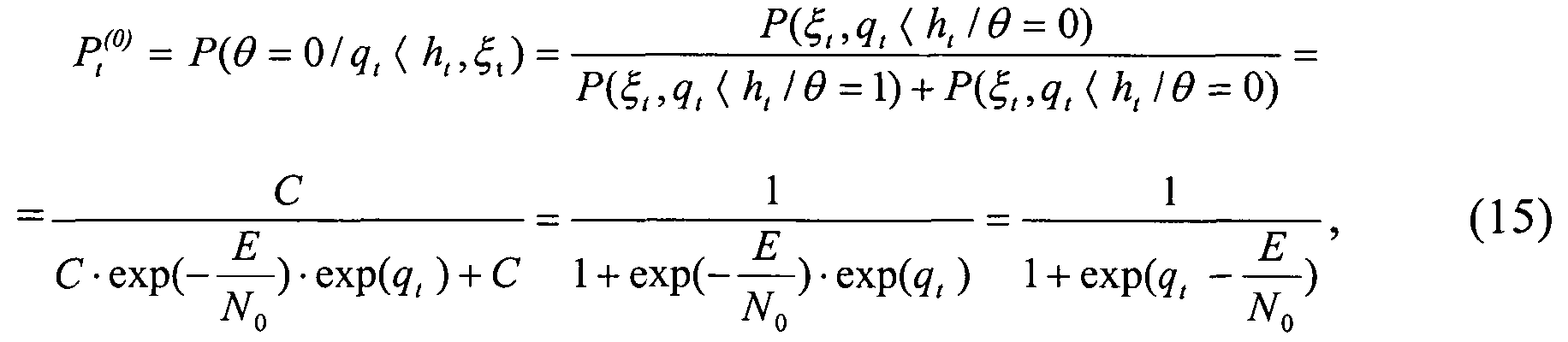

Рассмотрим подход к определению апостериорных вероятностей, основанный на использовании значений корреляционных интегралов qt на выходах обнаружителей.

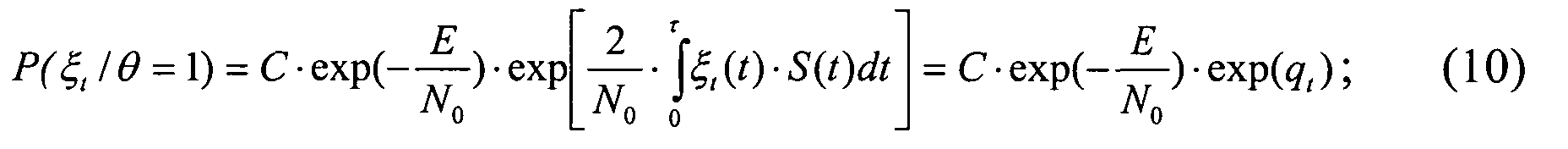

В соответствии с формулой (5.9) [Радиолокационные устройства (теория и принципы построения). Под ред. В.В. Григорина-Рябова. - М.: Сов. радио, 1970. С. 103] функции правдоподобия гипотез о наличии и отсутствии сигнала могут быть записаны в виде:

где С - константа;

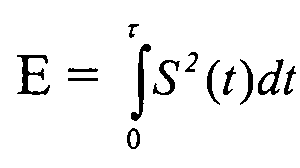

- энергия полезного сигнала;

- энергия полезного сигнала;

τ - длительность полезного сигнала;

S(t) - полезный детерминированный сигнал на входе обнаружителя;

N0 - спектральная плотность мощности шума;

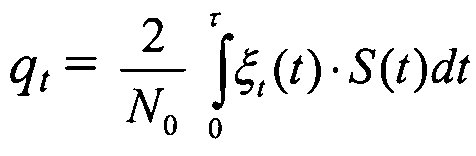

- корреляционный интеграл на выходе t-го обнаружителя.

- корреляционный интеграл на выходе t-го обнаружителя.

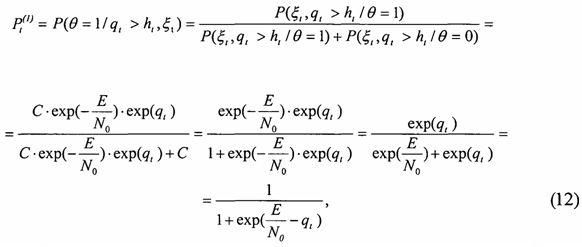

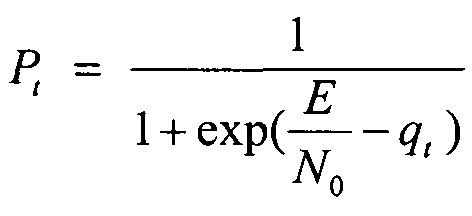

В соответствии с (4), (10), (11) выражение для апостериорной вероятности наличия сигнала при условии превышения корреляционным интегралом порога (qt>ht) имеет вид:

откуда

и

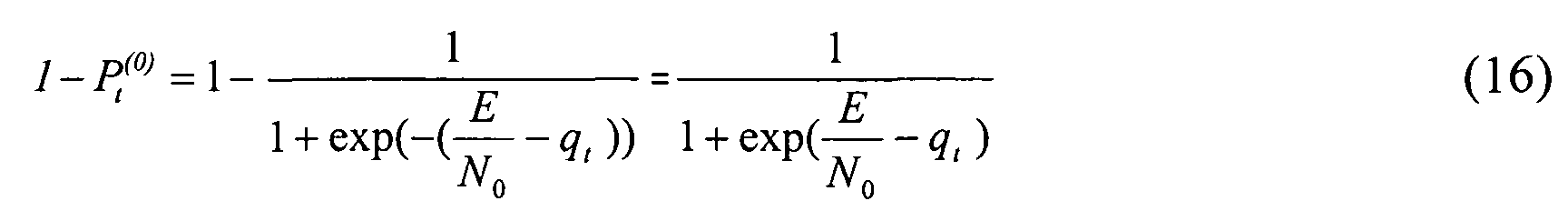

Аналогично выражение для апостериорной вероятности отсутствия сигнала при условии непревышения корреляционным интегралом порога (qt<ht) имеет вид6

откуда

и

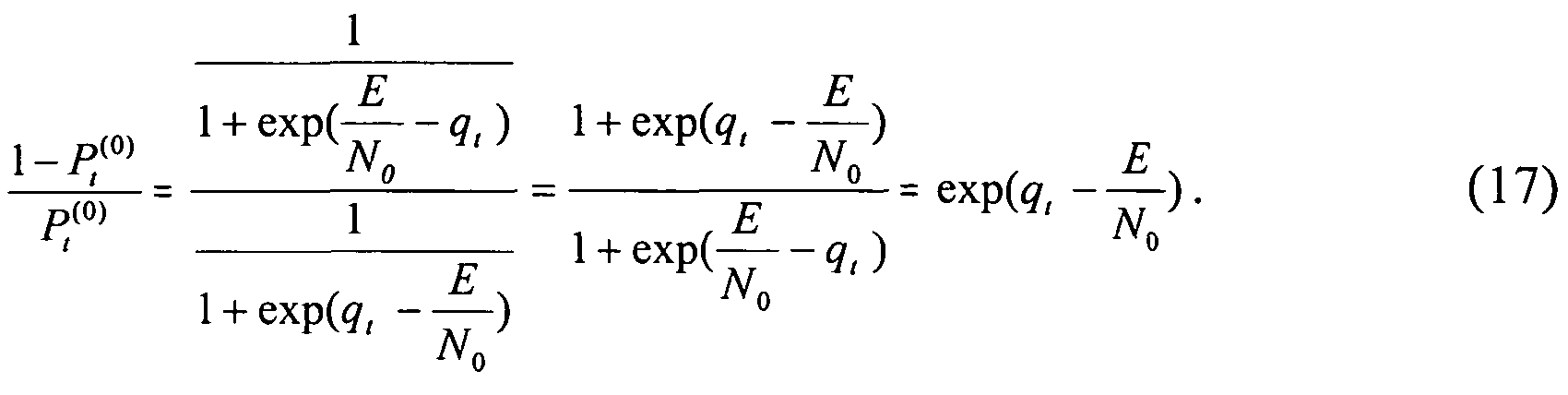

Сравнивая (14) и (17), видим, что выражения одинаковы. Следовательно, решающая статистика (9) может быть представлена в еще более простом виде:

где  - апостериорная вероятность наличия сигнала. (19)

- апостериорная вероятность наличия сигнала. (19)

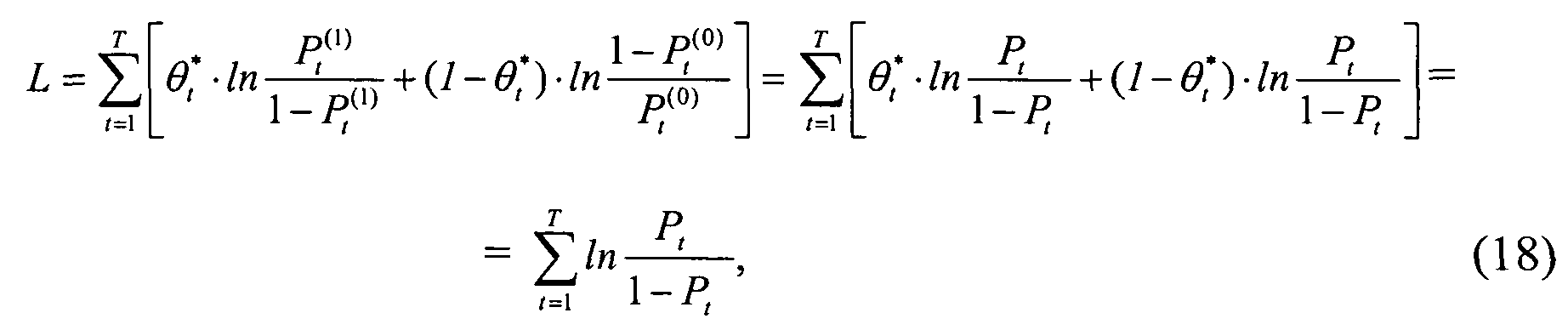

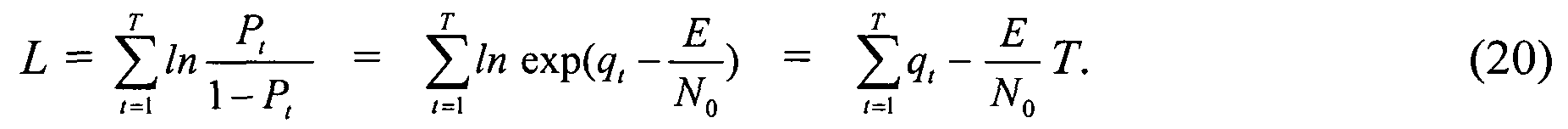

Покажем, что суммирование логарифмов отношения апостериорных вероятностей наличия и отсутствия сигнала (18) эквивалентно суммированию корреляционных интегралов, которое реализуется в КСО, оптимизированной на уровне первичной обработки.

Подставив (14) в (18) с учетом (19), получим:

При сравнении с порогом постоянная величина  может быть учтена в величине порога. Таким образом, суммирование логарифмов отношения апостериорных вероятностей наличия и отсутствия сигнала с последующим сравнением с порогом (для принятия общего решения о наличии либо отсутствии сигнала) равносильно суммированию корреляционных интегралов с последующим сравнением с порогом. Следовательно, предлагаемое устройство, основанное на решающей статистике (18), по отношению сигнал/шум на выходе системы эквивалентно КСО, оптимизированной на уровне первичной обработки, тогда как прототип по этому показателю существенно ей проигрывает.

может быть учтена в величине порога. Таким образом, суммирование логарифмов отношения апостериорных вероятностей наличия и отсутствия сигнала с последующим сравнением с порогом (для принятия общего решения о наличии либо отсутствии сигнала) равносильно суммированию корреляционных интегралов с последующим сравнением с порогом. Следовательно, предлагаемое устройство, основанное на решающей статистике (18), по отношению сигнал/шум на выходе системы эквивалентно КСО, оптимизированной на уровне первичной обработки, тогда как прототип по этому показателю существенно ей проигрывает.

Кроме того, в предлагаемом устройстве, как видно из анализа (18), отпадает необходимость передачи не только оценок вероятностей правильного обнаружения Dt и ложной тревоги Ft, но и частных решений  , а из каждой позиции МПРЛС достаточно передавать в ЦОИ только апостериорную вероятность наличия сигнала, рассчитываемую по формуле (19). Это существенно сокращает объем передаваемой по ЛПД информации (снижает загрузку линий передачи данных), что вместе с повышением отношения сигнал/шум на выходе устройства и является целью изобретения.

, а из каждой позиции МПРЛС достаточно передавать в ЦОИ только апостериорную вероятность наличия сигнала, рассчитываемую по формуле (19). Это существенно сокращает объем передаваемой по ЛПД информации (снижает загрузку линий передачи данных), что вместе с повышением отношения сигнал/шум на выходе устройства и является целью изобретения.

Цель изобретения достигается тем, что из известного многоканального устройства, содержащего общие для всех каналов сумматор и общее пороговое устройство, а в каждом канале согласованный фильтр, пороговое устройство, линию передачи данных, блок расчета весового коэффициента (функциональный преобразователь) и умножитель, исключены из каждого канала пороговое устройство, блок расчета весового коэффициента (функциональный преобразователь) и умножитель, а дополнительно введены в каждый канал первый и второй функциональные преобразователи, причем выход согласованного фильтра в каждом канале подключен ко входу первого функционального преобразователя, второй и третий входы которого являются входами внешних сигналов, а выход через линию передачи данных подключен ко входу второго функционального преобразователя, выход которого является выходом канала устройства и подключен к соответствующему входу сумматора, выход которого подключен ко входу общего порогового устройства, второй вход которого является внешним входом сигнала порогового уровня, а выход является выходом устройства.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое многоканальное устройство отличается тем, что из каждого канала исключены пороговое устройство, блок расчета весового коэффициента (функциональный преобразователь) и умножитель, вместо которых дополнительно введены первый и второй функциональные преобразователи, а также их связи с другими элементами устройства.

Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию изобретения «новизна».

Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями показывает, что вновь введенные элементы известны.

Однако при их введении в указанной связи с остальными элементами в заявляемое устройство оно проявляет новые свойства, что приводит к сокращению объема передаваемой по ЛПД информации (снижает загрузку линий передачи данных) и повышает отношение сигнал/шум на выходе устройства. Это позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критерию «существенные отличия».

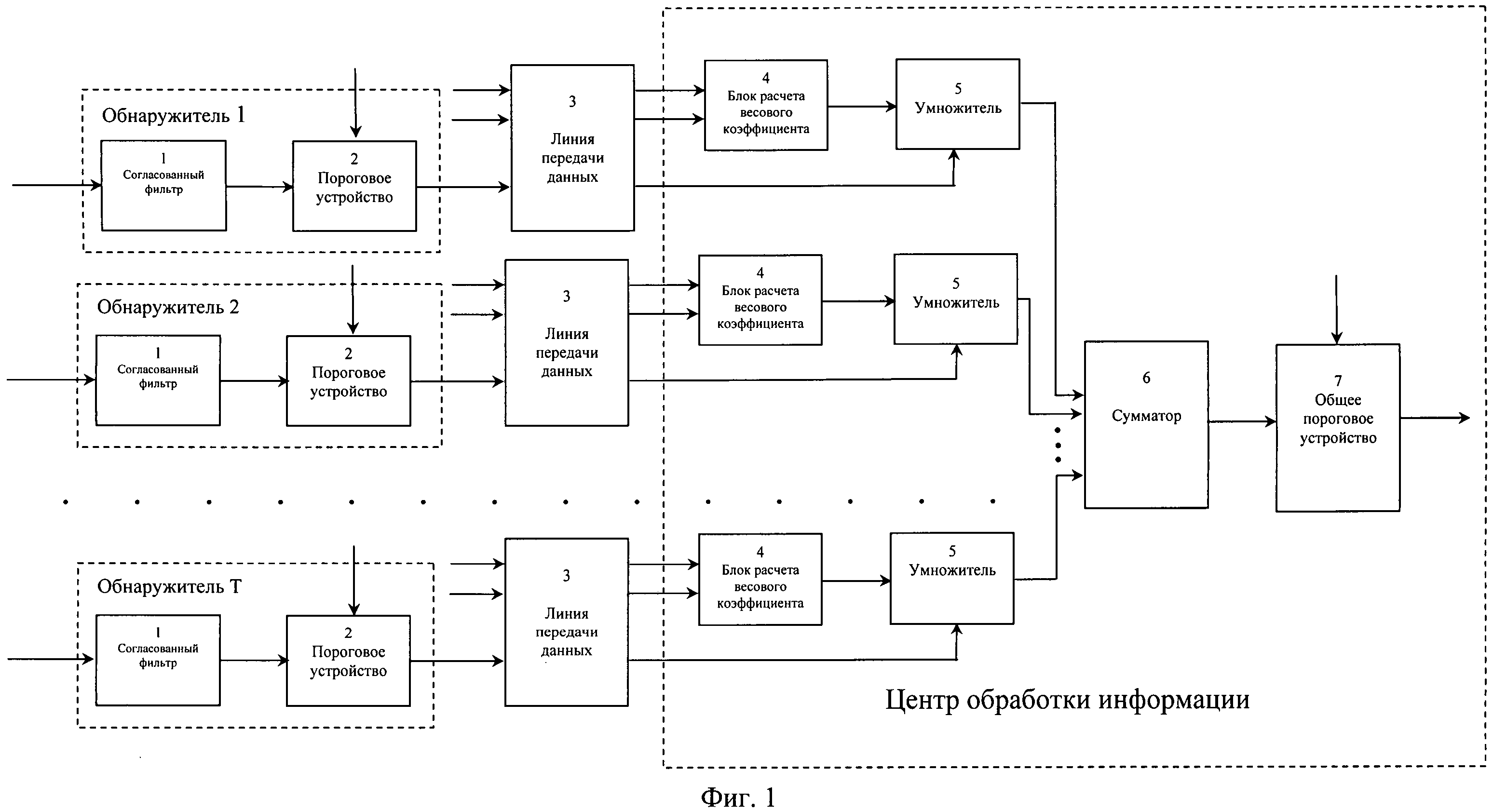

Блок-схема устройства представлена на фиг.2.

Устройство является Т-канальным (по числу позиций МПРЛС), причем каждый канал содержит:

1 - согласованный фильтр, выход которого подключен ко входу первого функционального преобразователя 8;

8 - первый функциональный преобразователь, вход которого подключен к выходу согласованного фильтра 1, второй и третий входы являются входами внешних сигналов, а выход подключен ко входу линии передачи данных 3;

3 - линия передачи данных, вход которой подключен к выходу первого функционального преобразователя 8, а выход - ко входу второго функционального преобразователя 9;

9 - второй функциональный преобразователь, вход которого подключен к выходу линии передачи данных 3, а выход является выходом канала устройства и подключен к соответствующему входу сумматора 6.

Общая часть устройства содержит:

6 - сумматор на Т входов, каждый из которых подключен к выходу соответствующего второго функционального преобразователя 9. Выход сумматора 6 подключен ко входу общего порогового устройства 7;

7 - общее пороговое устройство, вход которого подключен к выходу сумматора 6, второй вход является внешним входом сигнала порогового уровня, а выход является выходом устройства.

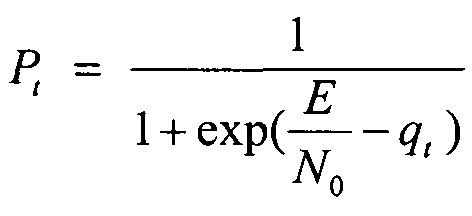

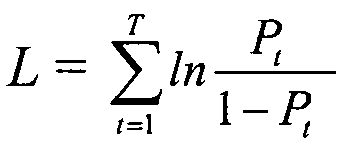

Устройство реализует алгоритм оптимального по критерию Неймана-Пирсона комплексирования обнаружителей на этапе вторичной обработки, который заключается в сравнении с порогом решающей статистики (18) и работает следующим образом (рассмотрим работу одного i-го канала устройства, поскольку каналы идентичны). Аналоговый входной сигнал ξt, в состав которого входит детерминированный сигнал S(t), поступает на вход согласованного фильтра 1, с выхода которого аналоговый сигнал в виде корреляционного интеграла  поступает на вход первого функционального преобразователя 8, который преобразует значения qt и поступающие на его второй и третий входы значения Е и N0 в апостериорную вероятность наличия сигнала Pt в соответствии с выражением

поступает на вход первого функционального преобразователя 8, который преобразует значения qt и поступающие на его второй и третий входы значения Е и N0 в апостериорную вероятность наличия сигнала Pt в соответствии с выражением  . Значение вероятности Pt по линии передачи данных 3 передается в центр обработки информации, где поступает на вход второго функционального преобразователя 9, который преобразует ее в выходной сигнал t-го канала устройства в соответствии с выражением

. Значение вероятности Pt по линии передачи данных 3 передается в центр обработки информации, где поступает на вход второго функционального преобразователя 9, который преобразует ее в выходной сигнал t-го канала устройства в соответствии с выражением  . Эти сигналы с выходов всех каналов устройства

. Эти сигналы с выходов всех каналов устройства  поступают на соответствующие входы сумматора 6. Сформированная на выходе сумматора 6 решающая статистика

поступают на соответствующие входы сумматора 6. Сформированная на выходе сумматора 6 решающая статистика  подается на вход общего порогового устройства 7, где ее значение сравнивается с величиной порога h, поступающей на второй вход общего порогового устройства 7 в качестве внешнего сигнала. В зависимости от результата сравнения общее пороговое устройство 7 формирует общее решение θ* в виде 1 (если порог превышен - сигнал есть) или 0 (порог не превышен - сигнала нет).

подается на вход общего порогового устройства 7, где ее значение сравнивается с величиной порога h, поступающей на второй вход общего порогового устройства 7 в качестве внешнего сигнала. В зависимости от результата сравнения общее пороговое устройство 7 формирует общее решение θ* в виде 1 (если порог превышен - сигнал есть) или 0 (порог не превышен - сигнала нет).