Результат интеллектуальной деятельности: КОНСТРУКЦИЯ ЛИНЗЫ И СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕДЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МИОПИИ

Вид РИД

Изобретение

Область техники

Настоящее изобретение относится к контактным линзам. Более конкретно настоящее изобретение относится к конструкции контактных линз и способу, предназначенным для замедления развития миопии посредством создания стимула к миопической рефракции на сетчатке глаз пациента, носящего контактные линзы.

Уровень техники

Контактная линза представляет собой тонкую линзу, изготовленную из оптически прозрачного материала, например из пластика или стекла, и прилегающую к роговице глаза для коррекции дефектов зрения. Существуют различные типы контактных линз, дизайн которых позволяет осуществлять коррекцию различных дефектов зрения, таких как миопия, гиперметропия, пресбиопия или астигматизм, и сочетания этих дефектов. Кроме того, контактные линзы подразделяются на "жесткие" линзы, располагающиеся на роговице глаза, и "мягкие" линзы, располагающиеся на роговице и окружающей склере.

Типичная контактная линза содержит центральную часть, представляющую собой оптическую часть линзы, и периферийную несущую часть. В несущей части обычно имеется переходная или смешанная зона, где сходятся оптическая и несущая части. Оптическая часть обычно простирается от центра линзы наружу на расстояние приблизительно 3,5-4 миллиметра (мм), где она сходится с несущей частью. Это соответствует сагиттальному радиусу, г, находящемуся в диапазоне от 0,0 мм в центре линзы до 3,5-4,0 мм на границе схождения оптической и несущей частей линзы. Несущая часть типичной контактной линзы начинается там, где кончается оптическая часть (например, при г, равном приблизительно 3,5-4,0 мм), и простирается наружу в радиальном направлении от центра линзы с г около 7,0. Таким образом, типичная контактная линза имеет общий диаметр около 14,0 мм.

Типичный дизайн контактной линзы предусматривает, что оптическая часть линзы обеспечивает оптическую силу для коррекции зрения. Несущая часть линзы служит для ее стабилизации и комфортной пригонки к роговице и/или лимбу глаза, но, как правило, не предназначена для коррекции зрения. Обычно считается, что центральное зрение является более острым, чем периферийное. В небольшом углублении вблизи центра сетчатки, известном как центральная ямка, сконцентрировано огромное количество фоторецепторов. Центральная ямка имеет в диаметре около 0,2 мм и вписывается в угол около 20 минут по обе стороны зрительной оси глаза. В периферийной области сетчатки острота зрения резко падает: уже на угловом расстоянии около 5 градусов от зрительной оси острота зрения уменьшается примерно на одну треть от ее значения в центре.

Несмотря на то, что выполнение контактных линз обычно не обеспечивает оптического воздействия на периферийное зрение, было выдвинуто предположение, что периферийная область сетчатки может оказывать важное влияние на систему эмметропизации, регулирующую рост глаза. Например, предположено, что нерезкость и дефокусировка в периферийной области сетчатки влияют на осевой рост глаза и играют определенную роль в развитии рефракционных ошибок, таких как миопия. Миопия - это медицинский термин, означающий близорукость. Миопия возникает вследствие избыточного роста глазного яблока вдоль его продольной оси. Люди с миопией видят близко расположенные к глазам предметы более четко, тогда как очертания более удаленных предметов кажутся нерезкими или расплывчатыми. Эти люди не могут четко видеть удаленные объекты без корригирующих линз. Поскольку избыточный осевой рост глазного яблока обычно происходит в детстве и юности, со временем близорукость, как правило, усиливается. Миопия превратилась в одну из наиболее распространенных проблем, связанных со зрением. Более того, люди с миопией имеют предрасположенность к ряду серьезных расстройств зрения, например, таких как отслойка сетчатки или глаукома. Это может быть обусловлено анатомическими деформациями, существующими в удлиненных миопических глазах. Крайние проявления этих расстройств фигурируют среди основных причин слепоты.

Общепринято, что миопия вызывается сочетанным влиянием факторов, относящихся к генетическим особенностям конкретного человека и к воздействию окружающей среды. Многообразный комплекс генетических факторов связан с развитием рефракционной ошибки. В настоящее время не существует методов лечения, которые на генетическом уровне предотвращали бы или замедляли развитие миопии. Исследователи предположили, что, аккомодационное отставание при ближнем зрении создает стимул к гиперметропической дефокусировке, что приводит к избыточному осевому росту глаза и, следовательно, к развитию миопии. Было предположено, что путем использования линзы, обеспечивающей осевую миопическую дефокусировку, можно устранить осевую гиперметропическую дефокусировку, приводящую к избыточному росту глаза. Например, исследователи показали, что у детей с миопией, носивших прогрессивные линзы, в течение трех лет наблюдалось замедленное развитие миопии по сравнению с детьми того же возраста и с теми же величинами рефракции, носивших монокулярные линзы в течение такого же периода времени. Прогрессивные линзы создают осевую миопическую дефокусировку. Предполагается, что осевая миопическая дефокусировка, обеспечиваемая прогрессивными линзами, устраняет осевую гиперметропическую дефокусировку, создаваемую оптической системой глаза, что способствует замедлению развития миопии.

Было также предположено, что осевой рост глаза, приводящий к развитию миопии, может стимулироваться периферийной гиперметропической дефокусировкой. Система оптической коррекции, предложенная для противодействия этому явлению, содержит линзу, дизайн которой обеспечивает устранение гиперметропической дефокусировки путем создания миопического периферийного (то есть внеосевого) сдвига рефракции без возникновения центрального (то есть осевого) эффекта. Для реализации этих функций в линзе предусмотрено (1) осевое распределение оптической силы, оптимизированное в отношении центральной рефракции таким образом, что любая центральная (осевая) дефокусировка сетчатки, создаваемая оптической системой глаза, сводится к минимуму с обеспечением максимально возможной остроты центрального зрения, и (2) внеосевое распределение оптической силы, рассчитанное на создание периферийной (внеосевой) миопической дефокусировки, корригирующей периферийную (внеосевую) гиперметропическую дефокусировку. Следовательно, данный способ предполагает только устранение периферийной (внеосевой) гиперметропической дефокусировки, создаваемой оптической системой глаза, и не рассчитан на получение какого-либо эффекта в отношении центральной (осевой) гиперметропической дефокусировки, создаваемой этой системой.

Несмотря на то, что данный способ может подходить для людей со сравнительно развитой миопией, он не подходит для тех людей, у которых миопия развита лишь незначительно или находится на ранней стадии развития. Применительно к рефракции при ближнем зрении (то есть при зрительной работе на близком расстоянии) можно отметить, что у людей, у которых миопия развита лишь незначительно или находится на ранней стадии развития, имеется незначительная (или совсем отсутствует) гиперметропия. В этих случаях периферийная миопическая дефокусировка является излишней и может стимулировать периферийную гиперметропию, что в действительности может ускорить развитие миопии. Следовательно, в этих случаях использование линзы, создающей периферийную миопическую дефокусировку, не является адекватным решением проблемы предотвращения или замедления развития миопии.

Из вышесказанного следует, что существует потребность в создании дизайна линз и способа, которые были бы эффективными для предотвращения или замедления развития миопии.

Раскрытие изобретения

В настоящем изобретении предлагаются линза и способ для предотвращения или замедления развития миопии. Линза содержит по меньшей мере одну оптическую часть и несущую часть. Оптическая часть простирается от центра линзы наружу до своей внешней периферии. Несущая часть соединяется с внешней периферией оптической части через свою переходную зону. Несущая часть простирается от внешней периферии оптической части наружу до своей внешней периферии. Линза имеет распределение оптической силы, обеспечивающее осевую и внеосевую миопическую дефокусировку для уменьшения осевой и внеосевой гиперметропической дефокусировки, создаваемой оптической системой глаза. Осевая и внеосевая миопическая дефокусировка создается благодаря приращению положительной (плюсовой) оптической силы для центральных и периферийных световых лучей, проходящих соответственно через область центрального зрения и периферийную область оптической части линзы.

Согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения линза содержит по меньшей мере одну оптическую часть и несущую часть. Оптическая часть простирается от центра линзы наружу до своей внешней периферии. Несущая часть соединяется с внешней периферией оптической части через свою переходную зону. Несущая часть простирается от внешней периферии оптической части наружу до своей внешней периферии. Линза имеет распределение оптической силы, описываемое составной математической функцией. Составная математическая функция, описывающая распределение оптической силы, лежит в основе осевой и внеосевой миопической дефокусировки, реализуемой для уменьшения осевой и внеосевой гиперметропической дефокусировки, создаваемой оптической системой глаза. Это распределение обеспечивает осевую и внеосевую миопическую дефокусировку благодаря приращению положительной (плюсовой) оптической силы для центральных и периферийных световых лучей, проходящих соответственно через область центрального зрения и периферийную область оптической части линзы.

Способ включает выбор первой математической функции для использования с целью описания первой части распределения оптической силы линзы, выбор второй математической функции для использования с целью описания второй части распределения оптической силы линзы и объединение первой и второй математических функций с целью получения составной функции. Составная математическая функция, описывающая распределение оптической силы, лежит в основе осевой и внеосевой миопической дефокусировки, реализуемой для уменьшения осевой и внеосевой гиперметропической дефокусировки, создаваемой оптической системой глаза. Это распределение обеспечивает осевую и внеосевую миопическую дефокусировку благодаря приращению положительной (плюсовой) оптической силы для центральных и периферийных световых лучей, проходящих соответственно через область центрального зрения и периферийную область оптической части линзы.

Эти и другие особенности и преимущества настоящего изобретения будут ясны из приведенного ниже описания, а также из приложенных чертежей и формулы изобретения.

Краткое описание чертежей

На чертежах представлено:

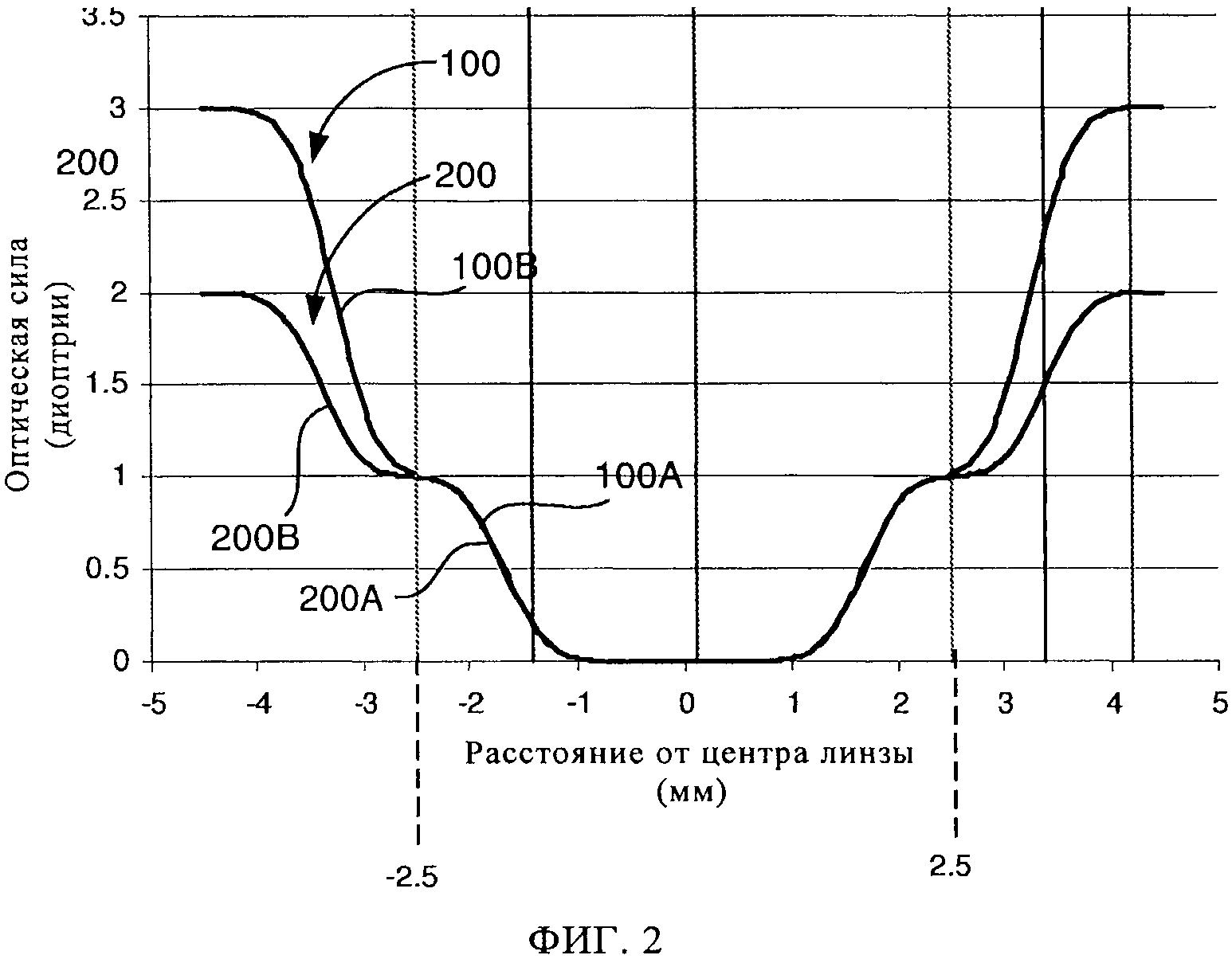

фиг.1 - вид сверху контактной линзы 1, соответствующей одному из вариантов настоящего изобретения и предназначенной для предотвращения или замедления развития миопии,

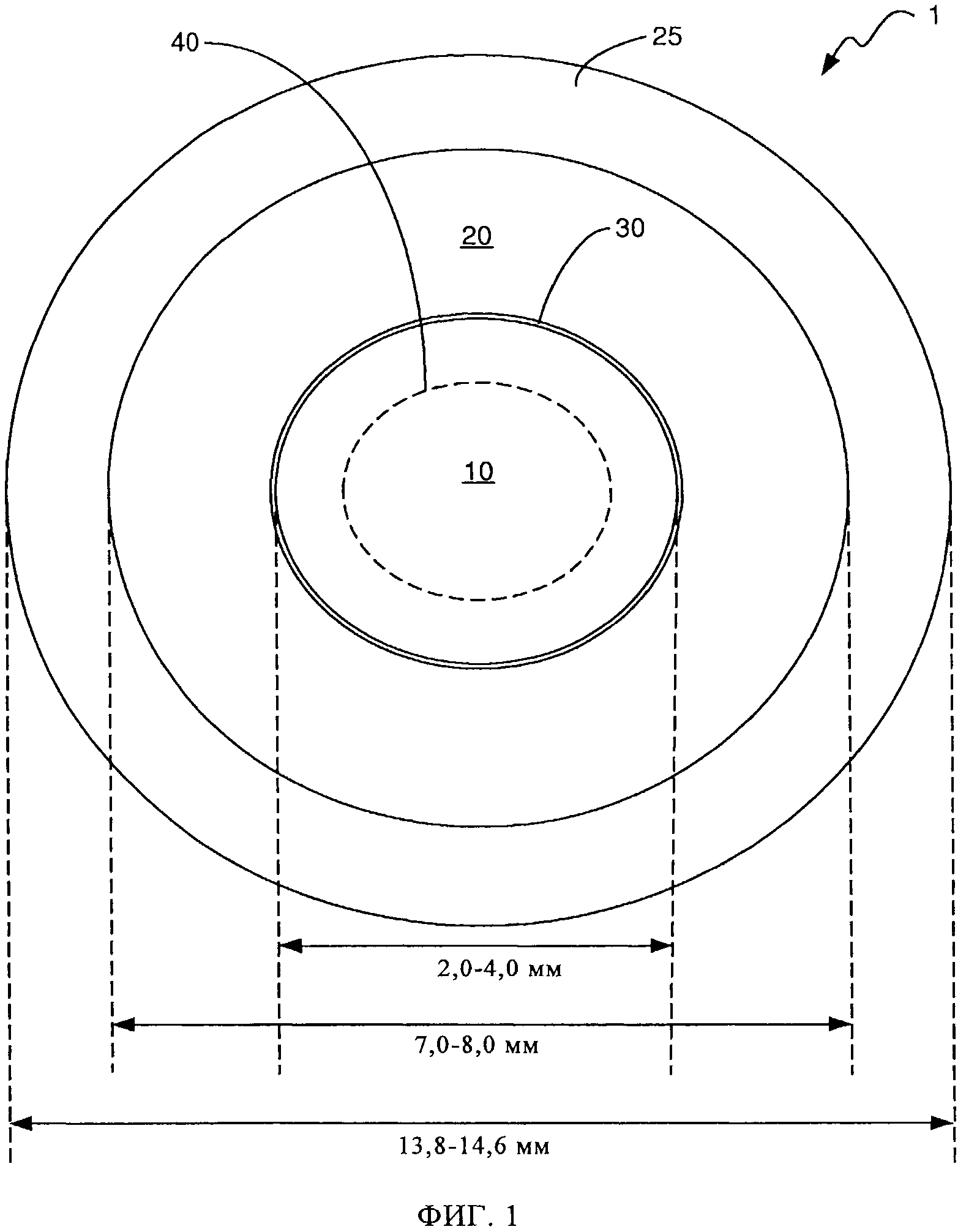

фиг.2 - два разных распределения оптической силы, подходящих для линзы, показанной на фиг.1, и обеспечивающих устранение стимула к осевой и внеосевой гиперметропии с целью предотвращения или по меньшей мере замедления развития миопии,

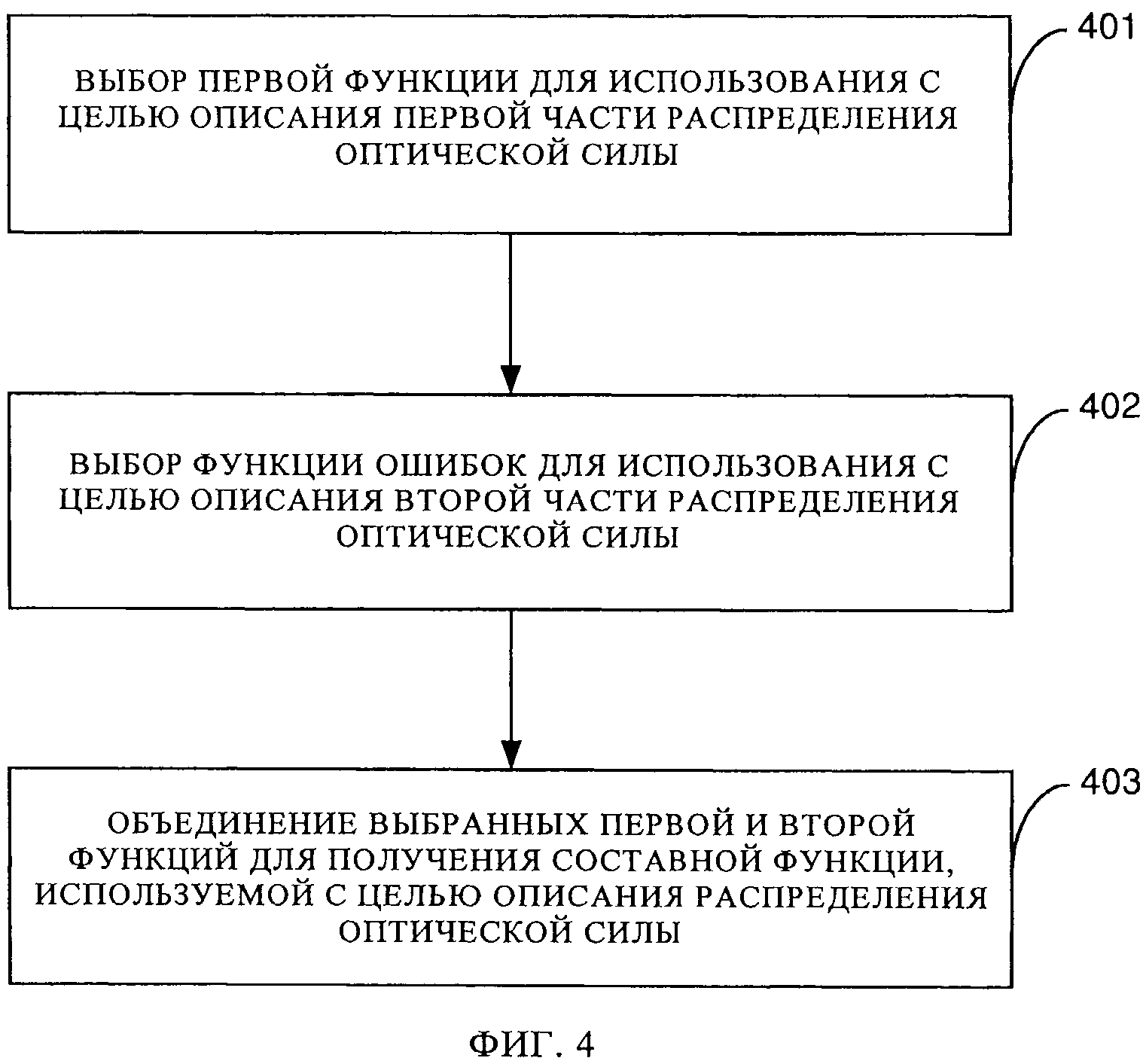

фиг.3 - еще один пример распределения оптической силы, подходящего для линзы, показанной на фиг.1, и обеспечивающего устранение стимула к осевой и внеосевой гиперметропии с целью предотвращения или замедления развития миопии,

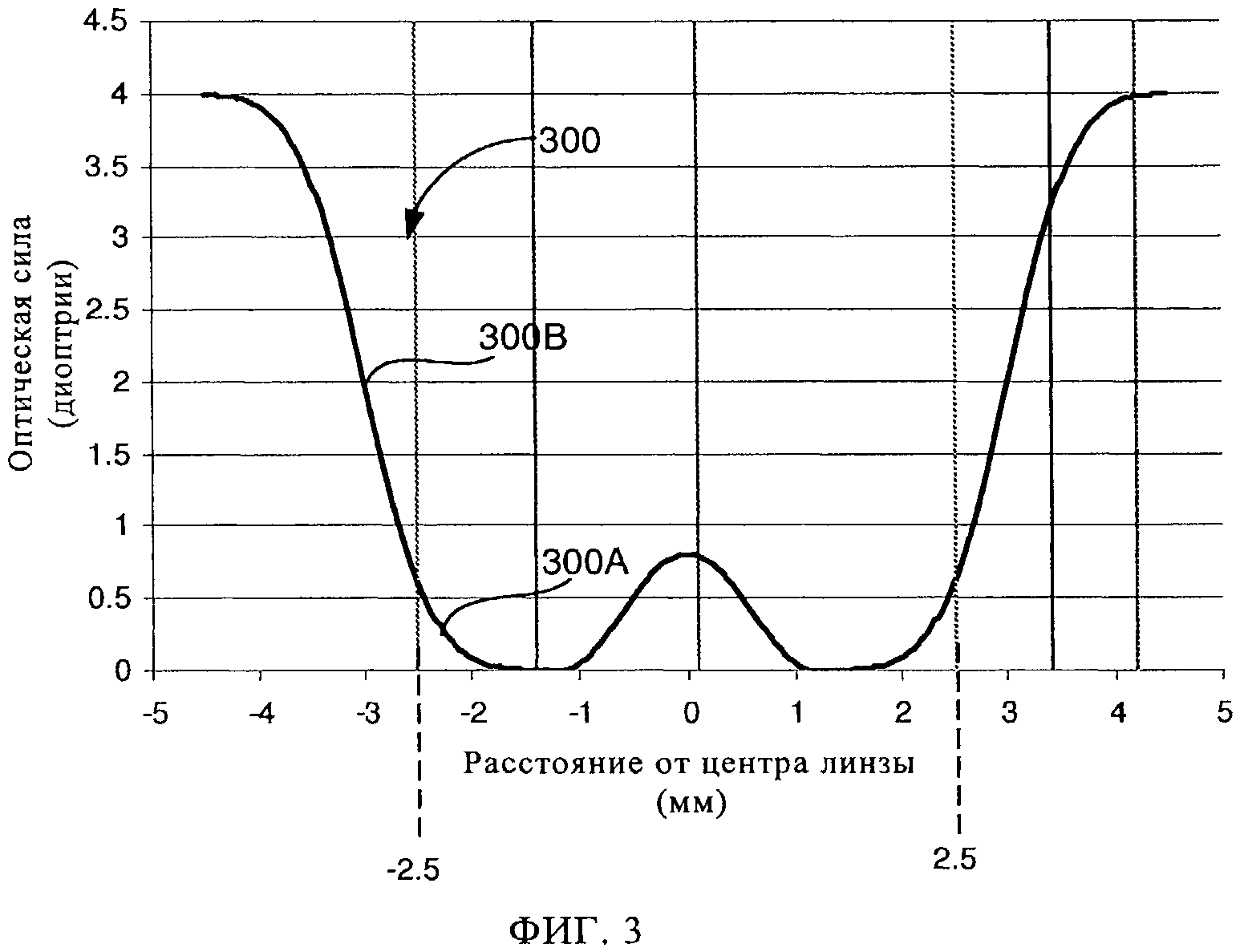

фиг.4 - блок-схема, представляющая соответствующий одному из вариантов настоящего изобретения способ создания дизайна линзы, обеспечивающей предотвращение или замедление развития миопии.

Подробное описание осуществления изобретения

Согласно настоящему изобретению, предлагается линза, создающая осевую и внеосевую миопическую дефокусировку с целью уменьшения осевой и внеосевой гиперметропической дефокусировки в глазу пациента. Использование осевой и внеосевой миопической дефокусировки для уменьшения осевой и внеосевой гиперметропической дефокусировки обеспечивает предотвращение или по меньшей мере замедление избыточного роста глазного яблока вдоль продольной оси. Кроме того, несмотря на то, что эта линза создает осевую миопическую дефокусировку, это не приводит к ощутимому ухудшению качества центрального зрения пациента.

Согласно настоящему изобретению были проведены эксперименты с использованием трех категорий линз: (1) линзы известных конструкций, обеспечивающие только осевую миопическую дефокусировку, (2) линзы известных дизайнов, обеспечивающие только внеосевую миопическую дефокусировку, и (3) линзы, конструкция которых соответствует настоящему изобретению и которые обеспечивают как осевую, так и внеосевую миопическую дефокусировку. Одной из целей экспериментов было определение, насколько ухудшается качество центрального зрения людей, носящих линзы категории (3), по сравнению со зрением людей, носящих линзы категорий (1) и (2). Другая цель экспериментов состояла в определении эффективности линз категории (3) в отношении предотвращения или замедления развития миопии.

Предполагалось, что линзам категории (3) будет присуще значительно большее ухудшение центрального зрения, чем линзам категорий (1) и (2). Это предположение является главной причиной того, почему попытки предотвращения или замедления развития миопии до сих пор ограничивались использованием линз категорий (1) или (2). Тем не менее, результаты экспериметов неожиданно продемонстрировали, что линзы категории (3) не вносят ощутимого ухудшения в центральное зрение. Как и следовало ожидать, результаты экспериментов показали, что линзы категории (3) эффективно предотвращают или замедляют развитие миопии.

В контексте настоящего описания термин "осевая" относится к точкам, расположенным вдоль продольной, зрительной оси глазного яблока. Термин "внеосевая" в контексте настоящего описания относится к точкам, не расположенным вдоль продольной, зрительной оси глазного яблока. Термин "миопическая дефокусировка" в контексте настоящего описания означает любое состояние рефракции, когда изображение удаленного предмета формируется перед сетчаткой. Термин "внеосевая миопическая дефокусировка" означает создаваемую линзой миопическую дефокусировку вне продольной, зрительной оси глазного яблока. В контексте настоящего описания термин "внеосевая миопическая дефокусировка" используется как эквивалентный термину "периферийная миопическая дефокусировка". Термин "осевая миопическая дефокусировка" означает создаваемую линзой миопическую дефокусировку на продольной, зрительной оси глазного яблока. В контексте настоящего описания термин "осевая миопическая дефокусировка" используется как эквивалентный термину "центральная миопическая дефокусировка".

Термин "гиперметропическая дефокусировка" в контексте настоящего описания означает любое состояние рефракции, когда изображение удаленного предмета формируется за сетчаткой. Термин "внеосевая гиперметропическая дефокусировка" в контексте настоящего описания означает создаваемую линзой гиперметропическую дефокусировку вне продольной, зрительной оси глазного яблока. В контексте настоящего описания термин "внеосевая гиперметропическая дефокусировка" используется как эквивалентный термину "периферийная гиперметропическая дефокусировка". Термин "осевая гиперметропическая дефокусировка" означает создаваемую линзой гиперметропическую дефокусировку на продольной, зрительной оси глазного яблока. В контексте настоящего описания термин "осевая гиперметропическая дефокусировка" используется как эквивалентный термину "центральная гиперметропическая дефокусировка".

На фиг.1 представлен вид сверху контактной линзы 1, соответствующей одному из вариантов настоящего изобретения и предназначенной для предотвращения или замедления развития миопии. Линза 1 содержит оптическую часть 10 и несущую часть 20. Несущая часть 20 включает переходную зону 30, связывающую несущую часть 20 с оптической частью 10.

Оптическая часть 10 имеет радиус г, который обычно находится в диапазоне от 0,0 мм в центре 2 линзы 1 до приблизительно 3,5-4,0 мм на внешней окружности 3 оптической части 10. Несущая часть 20 имеет внутренний радиус Г), совпадающий с радиусом г оптической части 10, и внешний радиус го, определяющий внешнюю окружность 11 несущей части 20 и обычно составляющий приблизительно 7,0-8,0 мм.

Оптическая часть 10 содержит область центрального зрения и периферийную область. Область центрального зрения располагается в центральной зоне оптической части 10, ограниченной штриховой окружностью 40. Периферийная область оптической части 10 располагается между областью центрального зрения и границей раздела, где оптическая часть 10 сходится с переходной зоной 30. Осевая миопическая дефокусировка создается областью центрального зрения оптической части 10, обеспечивающей положительную (плюсовую) оптическую силу для проходящих через нее центральных световых лучей. Центральные световые лучи, проходящие через область центрального зрения оптической части 10, обычно называют приосевыми, поскольку они проходят преимущественно вблизи продольной, зрительной оси глазного яблока. Внеосевая миопическая дефокусировка создается периферийной областью оптической части 10 линзы, которая также обеспечивает положительную (плюсовую) оптическую силу для проходящих через нее периферийных световых лучей.

Несмотря на то, что, как отмечалось выше, линза 1 создает как осевую, так и внеосевую миопическую дефокусировку, эксперименты показали, что это не приводит к ощутимому ухудшению центрального зрения человека. Выше также указывалось, что осевая и внеосевая дефокусировка, обеспечиваемая данной линзой, предотвращает или замедляет избыточный рост глаза. Эти преимущества достигаются благодаря использованию линзы, распределение оптической силы которой описывается либо сочетанием нескольких функций ошибок либо сочетанием по меньшей мере одной функции ошибок и по меньшей мере одной функции, не являющейся функцией ошибок, что подробно описывается ниже на примерах, представленных на фиг.2 и 3.

На фиг.2 представлены два разных распределения 100 и 200 оптической силы, подходящих для линзы, показанной на фиг.1. Дизайн линзы 1 может также обеспечивать распределение оптической силы, отличное от показанных на фиг.2. Распределения 100 и 200, показанные на фиг.2, являются лишь примерами распределений оптической силы, подходящих для достижения целей настоящего изобретения. Из настоящего описания специалисты в данной области смогут уяснить, как получить другие распределения оптической силы, обеспечивающие достижение целей настоящего изобретения. По горизонтальной оси отложено радиальное расстояние в миллиметрах от центра линзы 1. По вертикальной оси отложена оптическая сила, обеспечиваемая линзой 1, как функция расстояния от центра линзы 1. Оба распределения 100 и 200 являются радиально-симметричными относительно точки, совпадающей с центром линзы 1 или находящейся в непосредственной близости от него. Поэтому будут описаны только левые части распределений 100 и 200, показанных на фиг.2.

Кривая распределения 100 состоит из первого участка 100А и второго участка 100 В и представляет собой кривую функции ошибок Erf(х). Первый участок 100А и второй участок 100 В соединяются в точке, соответствующей радиусу, или полудиаметру, приблизительно в 2,5 мм от центра линзы 1. На первом участке 100А кривой распределения 100 оптическая сила соответствует дальнему зрению (то есть нулю диоптрий) в диапазоне от центра линзы 1 до точки, соответствующей радиусу приблизительно в 1,0 мм от центра линзы 1, после чего она постепенно возрастает до значения приблизительно 1,0 диоптрии, соответствующего радиусу приблизительно 2,5 мм от центра линзы 1. На втором участке 100 В кривой распределения 100 оптическая сила постепенно возрастает от значения приблизительно 1,0 диоптрии, соответствующего радиусу приблизительно 2,5 мм от центра линзы, до значения приблизительно 3,0 диоптрии, соответствующего радиусу приблизительно 4,0 мм от центра линзы.

Как и в случае распределения 100, кривая распределения 200 состоит из первого участка 200А и второго участка 200В и представляет собой кривую функции ошибок Erf(х). Первый участок 200А и второй участок 200 В соединяются в точке, соответствующей радиусу приблизительно в 2,5 мм от центра линзы 1. На первом участке 200А кривой распределения 200 оптическая сила соответствует дальнему зрению (то есть нулю диоптрий) в диапазоне от центра линзы до точки, соответствующей радиусу приблизительно в 1,0 мм, после чего она постепенно возрастает до значения приблизительно 1,0 диоптрии, соответствующего радиусу приблизительно 2,5 мм от центра линзы. На втором участке 200 В кривой распределения 200 оптическая сила постепенно возрастает от значения приблизительно 1,0 диоптрии, соответствующего радиусу приблизительно 2,5 мм от центра линзы, до значения приблизительно 2,0 диоптрии, соответствующего радиусу приблизительно 4,0 мм.

Средний диаметр значка ребенка составляет приблизительно 5,0 мм, что, в основном, соответствует диаметру области центрального зрения оптической части 10 линзы 1. Следовательно, распределения 100 и 200 рассчитаны таким образом, что увеличение оптической силы от приблизительно 1,0 диоптрии до приблизительно 3,0 диоптрии в случае распределения 100 или от приблизительно 1,0 диоптрии до приблизительно 2,0 диоптрии в случае распределения 200 имеет место за пределами области центрального зрения оптической части 10 линзы 1. Другими словами, это увеличение имеет место в периферийной области оптической части 10.

Сравнительно низкая положительная (плюсовая) величина оптической силы, характерная для области центрального зрения оптической части 10, обеспечивает устранение большей части, если не всей, осевой гиперметропической дефокусировки. Это способствует уменьшению или устранению стимула к осевой гиперметропии, и, как следствие, предотвращению или замедлению развития миопии. Кроме того, низкая положительная (плюсовая) величина оптической силы в области центрального зрения уменьшает напряжение при ближнем зрении и увеличивает глубину фокуса для центрального зрения. Поэтому люди не испытывают ощутимого ухудшения центрального зрения. Более высокая положительная (плюсовая) величина оптической силы в периферийной области оптической части 10 обеспечивает устранение большей части, если не всей, внеосевой гиперметропической дефокусировки. Кроме того, более высокая положительная (плюсовая) величина оптической силы в периферийной области оптической части 10 имеет своим следствием общее усиление стимула к внеосевой миопии, благодаря чему предотвращается или по меньшей мере замедляется рост глаза.

На фиг.3 представлен еще один пример распределения 300 оптической силы, подходящего для использования в целях настоящего изобретения. Как и в случае распределений 100 и 200, показанных на фиг.2, распределение 300 является радиально-симметричным относительно точки, совпадающей с центром линзы 1 или находящейся в непосредственной близости от него. Кривая распределения 300 состоит из первого участка 300А и второго участка 300 В, которые соединяются в точке, соответствующей радиусу приблизительно в 2,5 мм от центра линзы 1. Первый участок 300А соответствует косинусоидной функции, а второй участок 300 В - функции ошибок Erf(x). На первом участке 300А оптическая сила составляет приблизительно 0,8 диоптрии в центре линзы 1, после чего она постепенно уменьшается до значения, соответствующего дальнему зрению (то есть нулю диоптрий) на расстоянии приблизительно 1,5 мм от центра линзы. Оптическая сила на первом участке 300А остается соответствующей дальнему зрению приблизительно до расстояния 2,0 мм от центра линзы, после чего постепенно возрастает до значения приблизительно 0,25 диоптрии, соответствующего радиусу приблизительно 2,25 мм.

Косинусоидная функция, соответствующая участку 300А кривой распределения 300, определяет сравнительно низкую положительную (плюсовую) величину оптической силы в центре линзы 1, что дает больший стимул к гиперметропии, чем обеспечивают распределения 100 и 200, без ощутимого ухудшения качества центрального зрения пациента. Функция ошибок, соответствующая участку 300 В кривой распределения 300, определяет постепенный рост положительной (плюсовой) оптической силы, более значительный, чем в случае распределений 100 и 200. Этот рост имеет место в периферийной области оптической части 10 линзы 1. Распределение 300 обеспечивает более доминирующий стимул к гиперметропии, чем показанные на фиг.2 распределения 100 и 200, вследствие наличия у него большей зоны с положительной (плюсовой) оптической силой. По этой причине распределение 300 будет способствовать достижению более выраженного антимиопийного эффекта у некоторых пациентов.

Как и в случае распределений 100 и 200, описанных выше и представленных на фиг.2, распределение 300, показанное на фиг.3, обеспечивает сравнительно низкую положительную (плюсовую) величину оптической силы в области центрального зрения оптической части 10, что имеет своим следствием устранение большей части, если не всей, осевой гиперметропической дефокусировки. Это уменьшает стимул к осевой гиперметропии, благодаря чему предотвращается или замедляется развитие миопии. Кроме того, низкая положительная (плюсовая) величина оптической силы в области центрального зрения предотвращает напряжение при ближнем зрении и увеличивает глубину фокуса для центрального зрения. Поэтому люди не испытывают ощутимого ухудшения центрального зрения. Распределение 300 обеспечивает более высокую положительную (плюсовую) величину оптической силы в периферийной области оптической части 10, что имеет своим следствием устранение большей части, если не всей, внеосевой гиперметропической дефокусировки. Кроме того, более высокая положительная (плюсовая) величина оптической силы в периферийной области оптической части 10 имеет своим следствием усиление стимула к внеосевой миопии, благодаря чему предотвращается или по меньшей мере замедляется рост глаза.

Распределение оптической силы линзы 1 не ограничивается представленными примерами 100, 200 и 300. Распределение для линзы 1 может также характеризоваться, как изложено ниже, изменением приращения положительной (плюсовой) оптической силы в зависимости от радиального расстояния от центра линзы 1. В соответствии с обсуждавшимся выше и представленным на фиг.2 вариантом осуществления изобретения, в котором распределение описывается несколькими функциями ошибок, в данном распределении имеет место первое приращение положительной (плюсовой) оптической силы, которое варьируется от минимального первого положительного (плюсового) значения приблизительно 0,5 диоптрии до максимального первого положительного (плюсового) значения приблизительно 1,5 диоптрии в диапазоне радиального расстояния от центра линзы, простирающемся приблизительно от 1,5 мм (первое радиальное расстояние) до приблизительно 3,0 мм (второе радиальное расстояние). В данном распределении имеет место второе минимальное приращение положительной (плюсовой) оптической силы, равное первому максимальному положительному (плюсовому) значению оптической силы на втором радиальном расстоянии, и второе максимальное приращение положительной (плюсовой) оптической силы, которое по меньшей мере на 0,5 диоптрии превышает первое максимальное положительное (плюсовое) значение оптической силы на третьем радиальном расстоянии, которое по меньшей мере на 0,5 мм превышает второе радиальное расстояние.

В случае когда распределение оптической силы описывается функцией ошибок и по меньшей мере одной другой (например, косинусоидной) функцией, как описывалось выше со ссылкой на фиг.3, распределение оптической силы линзы 1 не ограничивается представленным примером 300 и может также характеризоваться, как изложено ниже, изменением приращения положительной (плюсовой) оптической силы в зависимости от радиального расстояния от центра линзы 1. В данном распределении имеет место первое приращение положительной (плюсовой) оптической силы, которое варьируется от максимального первого положительного (плюсового) значения приблизительно 1,5 диоптрии в точке, преимущественно совпадающей с центром линзы, до минимального первого положительного (плюсового) значения приблизительно 0 диоптрий в диапазоне радиального расстояния от центра линзы, простирающемся приблизительно от 1,0 мм (первое радиальное расстояние) до приблизительно 2,0 мм (второе радиальное расстояние). В данном распределении имеет место второе приращение положительной (плюсовой) оптической силы, варьирующееся от второго минимального положительного (плюсового) значения оптической силы, равного первому минимальному положительному (плюсовому) значению оптической силы на втором радиальном расстоянии, до второго максимального положительного (плюсового) значения оптической силы, равного или превышающего приблизительно 2,0 диоптрии на третьем радиальном расстоянии, равном или превышающем приблизительно 2,0 мм.

На фиг.4 показана блок-схема, представляющая соответствующий одному из вариантов настоящего изобретения способ создания дизайна линзы, обеспечивающей предотвращение или по меньшей мере замедление развития миопии. Выбирают первую функцию, описывающую первую часть распределения оптической силы, которое будет использовано в линзе (шаг 401). Эта функция будет представлять собой функцию ошибок или какую-нибудь другую функцию, например косинусоидную функцию. Выбирают вторую функцию, описывающую вторую часть распределения оптической силы, которое будет использовано в линзе (шаг 402). Эта функция будет представлять собой функцию ошибок. Первую и вторую функции объединяют для получения составной функции (шаг 403). Порядок выполнения процесса, представленного шагами 401-403, может отличаться от показанного на фиг.4, а некоторые шаги (например, 401 и 402) могут выполняться как части отдельного процесса.

Значения отдельных членов, используемых в функциях, могут определяться в ходе процесса выбора или после объединения функций для получения составной функции. Как правило, по завершении получения распределения оптической силы способом, описанным выше со ссылкой на фиг.4, осуществляют компьютерное программное моделирование, после чего в значения членов составной функции могут быть внесены поправки. После получения окончательного распределения оптической силы можно изготовить контактную линзу с таким распределением различными способами, например литьем под давлением, шлифованием и т.д. Настоящее изобретение не содержит ограничений в отношении способа изготовления линз или материала, из которого изготавливаются линзы. Например, линза может представлять собой мягкую контактную линзу, изготовленную из пластика, либо жесткую контактную линзу, изготовленную из жесткого материала, такого как стекло.

Следует отметить, что настоящее изобретение описано со ссылкой на несколько иллюстративных вариантов осуществления для демонстрации принципов и целей изобретения. Тем не менее, настоящее изобретение не ограничивается вариантами осуществления, представленными в настоящем описании. Из настоящего описания специалисту в данной области будет ясно, что в представленные в нем варианты осуществления могут быть внесены различные изменения в пределах объема настоящего изобретения.