Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБВОДНЕННОЙ СКВАЖИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к восстановлению обводненных скважин, в частности к скважинам, расположенных в низкопроницаемых терригенных отложениях, сложенных из влагонабухающих глин.

Коллекторы на месторождениях севера Западной Сибири, в которых расположены добывающие скважины, относятся к сложнопостроенным коллекторам, в нижней части которых размещены высокопроницаемые продуктивные залежи, а в верхней части - заглинизированные низкопроницаемые терригенные отложения, сложенные из влагонабухающих глин.

Из опыта ремонта таких скважин известно, что по мере снижения пластового давления в высокопроницаемую продуктивную залежь внедряются подошвенные воды, подстилающие эту залежь, происходит обводнение залежи и проводимые в скважине ремонтно-изоляционные работы по изоляции притока пластовых вод оказываются безрезультатными, вскрытие же вышерасположенных заглинизированных низкопроницаемых терригенных отложений, сложенных из влагонабухающих глин, известными методами, кумулятивной перфорацией или бурением бокового ствола с применением водных растворов, ведет к набуханию глин, препятствующих последующей добыче газа из пласта.

Для восстановления обводненных скважин проводятся ремонтно-изоляционные работы [Справочная книга по текущему и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин / А.Д. Амиров и др. - М.: Недра, 1979. - С.238-241].

Известен способ восстановления скважины, включающий производство ремонтно-изоляционных работ и вскрытие продуктивного пласта [Патент РФ №2273718, E21B 29/10, заявлено 02.07.04, опубликовано 10.04.06].

Недостатком этого способа является недостаточная эффективность восстановления обводненных скважин, так как при производстве ремонтно-изоляционных работ продольно-гофрированными пластырями не устраняется поступление пластовых вод в скважину, а вероятность разрушения ремонтируемого интервала эксплуатационной колонны, особенно в скважинах с наличием сплошной перфорации эксплуатационной колонны двойной плотностью, возрастает.

Известен способ восстановления обводненной скважины, включающий производство ремонтно-изоляционных работ и вскрытие продуктивного пласта [Патент РФ №2231630. E21B 43/00, E21B 43/32, заявлено 2002, опубликовано 2004].

Недостатком этого способа является недостаточная эффективность восстановления обводненных скважин, так как при перфорации эксплуатационной колонны перфораторами большой мощности вероятность нарушения герметичности цементного камня за колонной возрастает, при этом полное или частичное его разрушение способствует еще большему притоку пластовых вод к забою скважины.

Известен способ восстановления скважины, принятый за прототип, включающий производство ремонтно-изоляционных работ и вскрытие продуктивного пласта [Патент РФ №2370636. E21B 43/00, E21B 43/32, заявлено 21.04.08, опубликовано 20.10.09].

Недостатком этого способа является недостаточная эффективность восстановления обводненных скважин, так как при использовании в процессе ремонта технологических растворов на водной основе ведет к набуханию глин, содержащихся в продуктивном пласте.

Задача, стоящая при создании изобретения, состоит в повышении эффективности восстановления обводненной скважины.

Достигаемый технический результат, который получается в результате создания изобретения, состоит в устранении условий набухания глин, содержащихся в продуктивном пласте при прокладке радиального ствола в низкопроницаемых терригенных отложениях, сложенных из влагонабухающих глин.

Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что при восстановлении обводненной скважины первоначально в обводнившейся части пласта проводят ремонтно-изоляционные работы по изоляции притока пластовых вод и отсечению обводнившейся части ствола установкой цементного моста, затем в оставшейся необводненной части пласта проводят геофизические исследования, определяют интервалы более проницаемых участков продуктивного пласта, после чего на колонне бурильных труб спускают и устанавливают с помощью якорно-пакеруюшего устройства направляющую компоновку, снабженную сквозным каналом, ориентируют ее в направлении одного из проницаемых участков продуктивного пласта, затем из скважины извлекают колонну бурильных труб, в скважину на гибкой трубе спускают фрезерующую оснастку, состоящую из винтового забойного двигателя и гибкого вала, на нижнем торце которого размещена фреза, прорезают в стенке эксплуатационной колонны отверстие с использованием технологического раствора на углеводородной основе, извлекают из скважины на гибкой трубе фрезерующую оснастку, присоединяют к башмаку гибкой трубы посредством переводного рукава высокого давления гидромониторную насадку и спускают ее в скважину до выходного отверстия направляющей компоновки, струями с технологического раствора на углеводородной основе под высоким давлением размывают цементный камень за эксплуатационной колонной и последующим перемещением гидромониторной насадки в радиальном направлении размывают горную породу с образованием радиального ствола, после чего через гидромониторную насадку проводят очистку радиального ствола кислотным составом из смеси глинокислоты и органической кислоты, например, аскорбиновой, лимонной или муравьиной, с образованием расширяющего радиальный ствол каверны, затем извлекают из скважины гибкую трубу с рукавом высокого давления и гидромониторной насадкой, проводят поворот направляющей компоновки в той же плоскости, например, на 180 градусов, проницаемого участка продуктивного пласта и проводят аналогичные операции работы по прокладыванию следующего радиального ствола, далее приподнимают направляющую компоновку на высоту следующего интервала проницаемых участков продуктивного пласта и проводят аналогичные операции по прокладке последующих радиальных стволов, после этого в скважину до верхних радиальных стволов спускают лифтовую колонну из насосно-компрессорных труб с площадью проходного отверстия, равной сумме площадей проходных отверстий радиальных стволов, и скважину вводят в эксплуатацию.

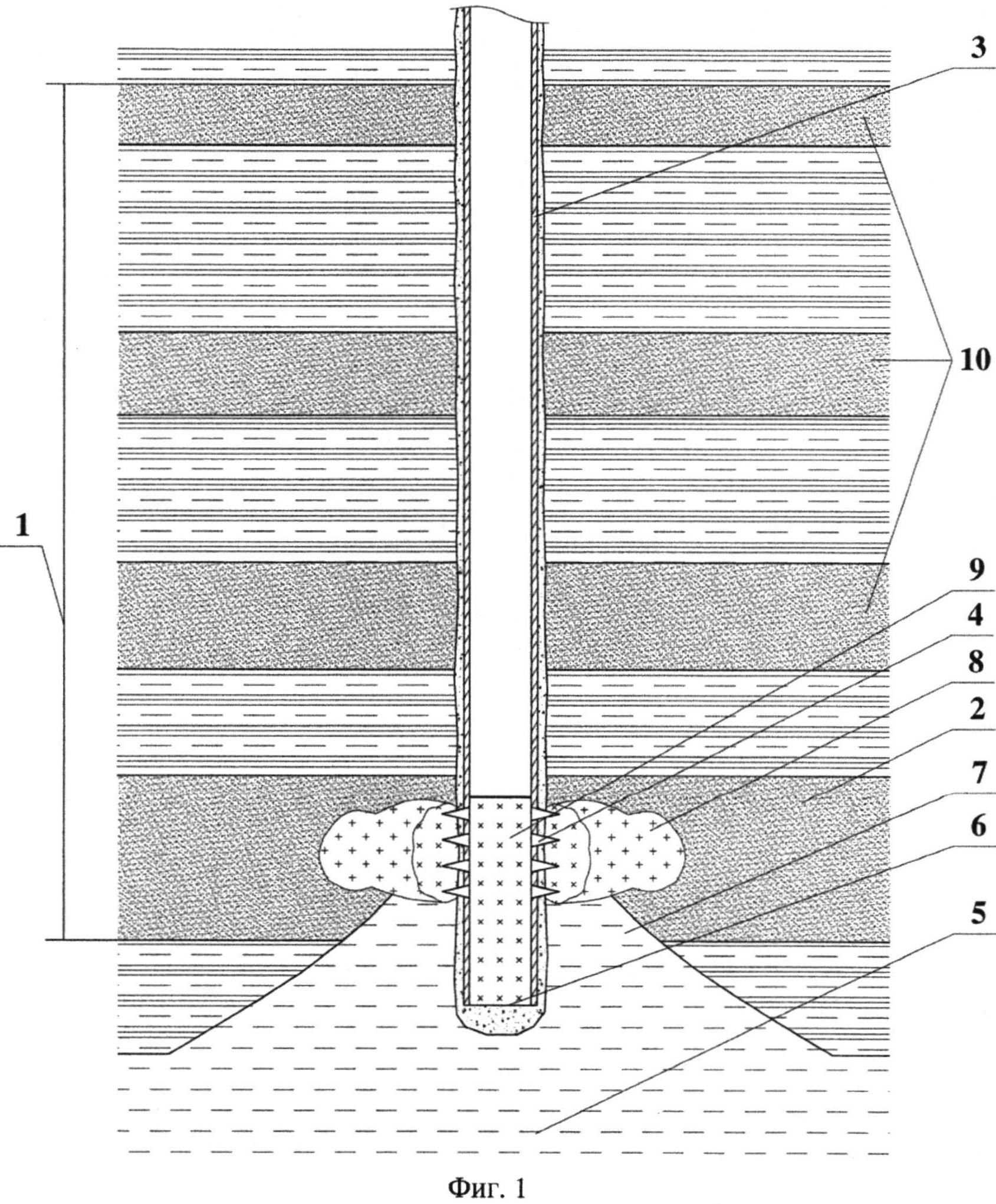

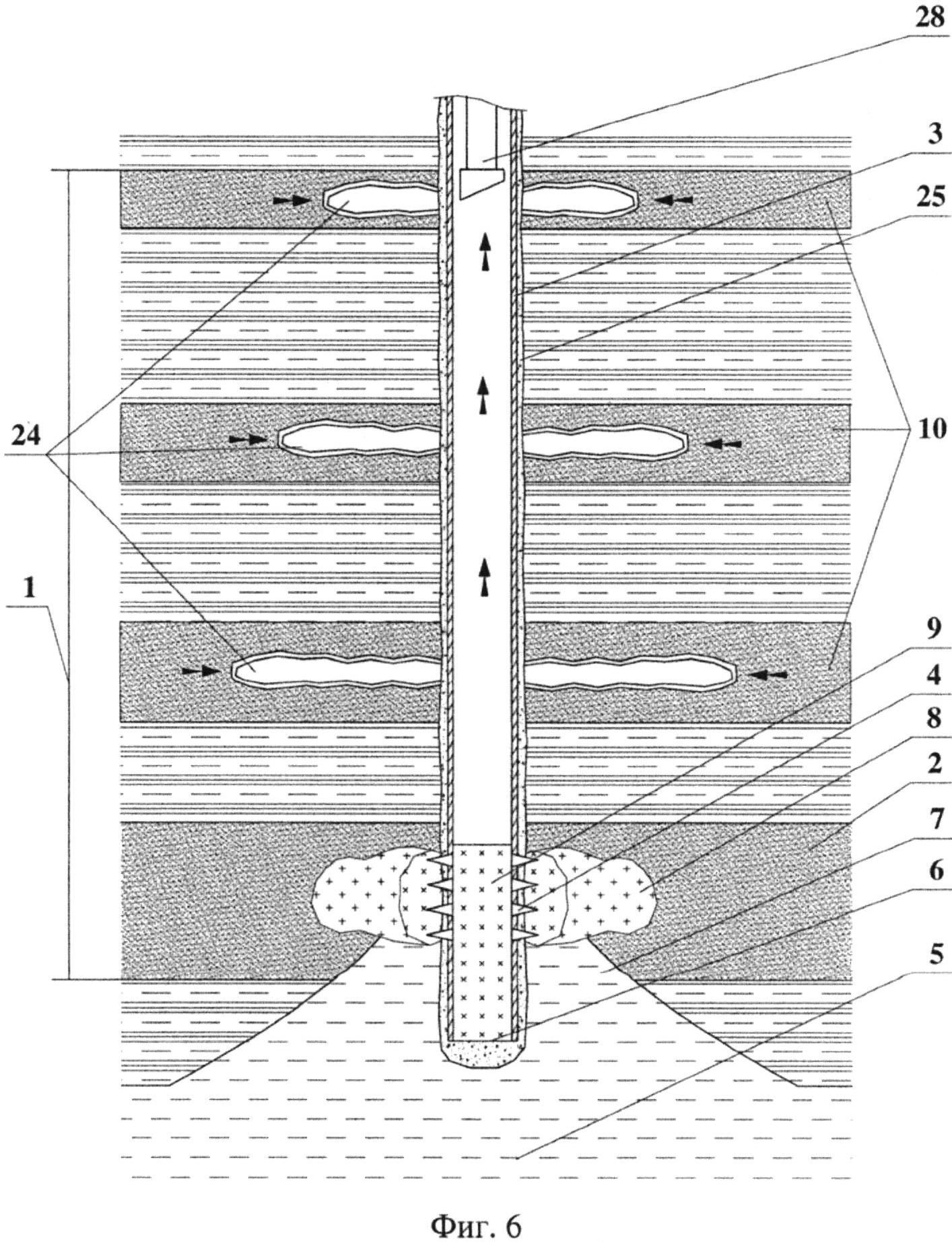

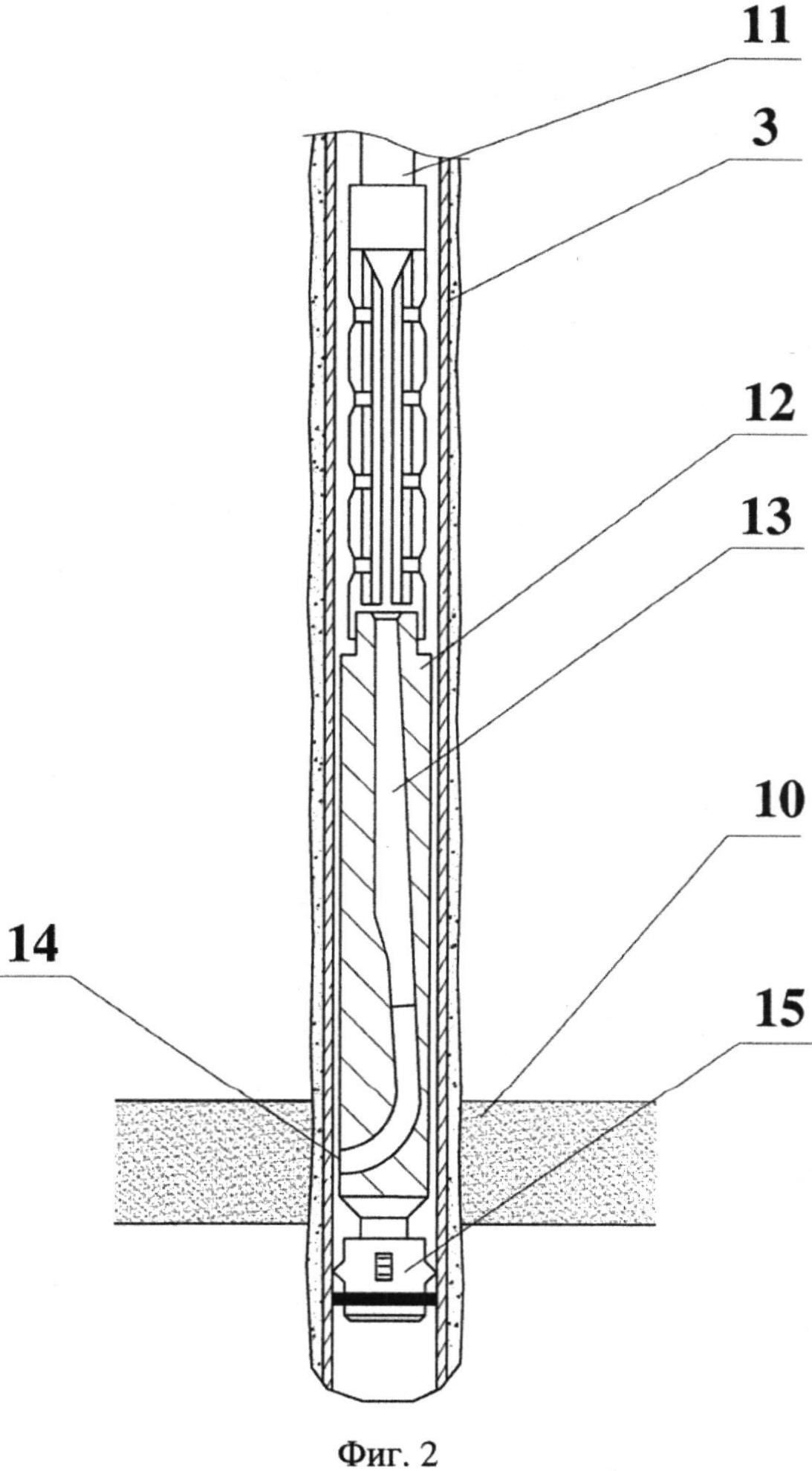

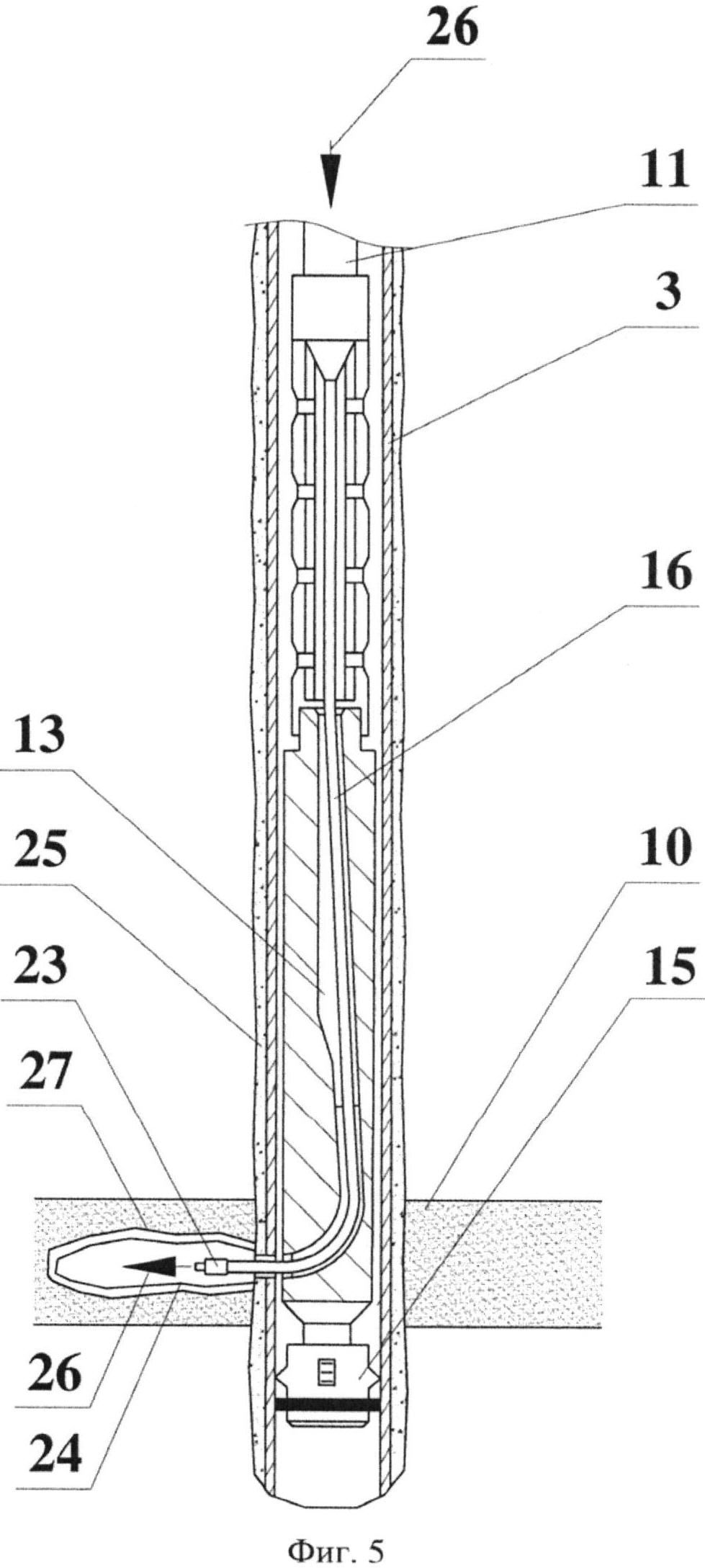

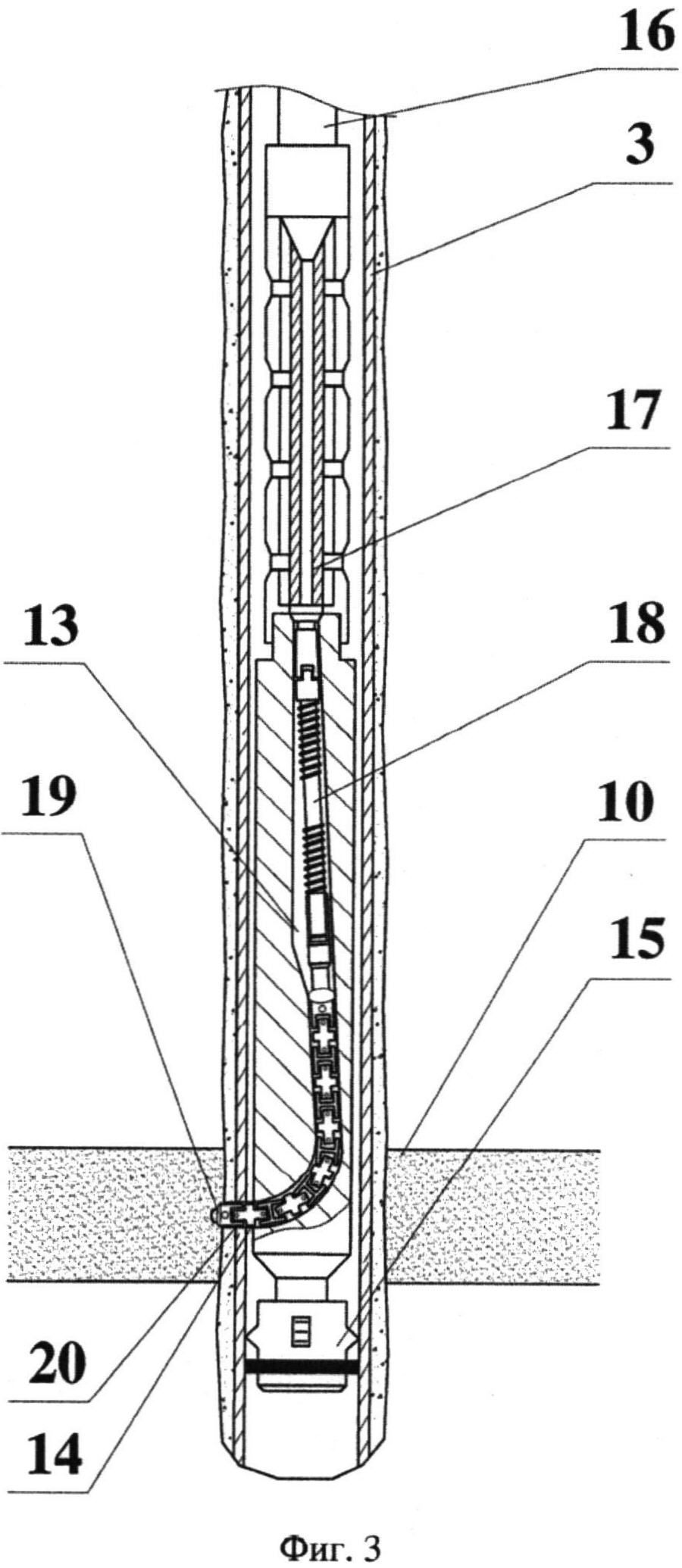

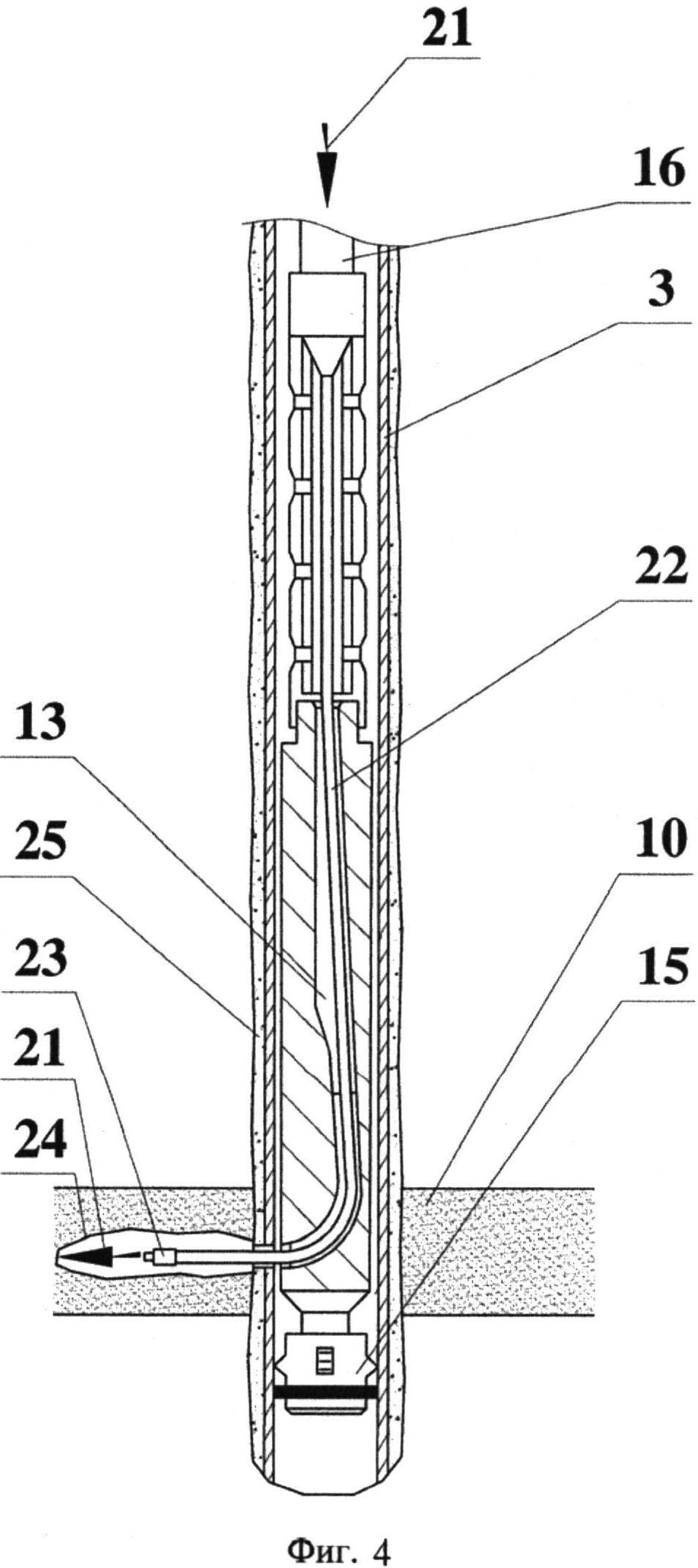

На фиг.1 показана схема ремонтно-изоляционных работ по изоляции притока пластовых вод и отсечению обводнившейся части ствола установкой цементного моста, на фиг.2 - то же при спуске в скважину направляющей компоновки; на фиг.3 - то же при прорезании в эксплуатационной колонне отверстия; на фиг.4 - то же при размывании цементного камня за эксплуатационной колонной и горных пород, окружающих скважину, жидкостью на углеводородной основе с образованием радиального ствола, на фиг.5 - то же при промывке радиального ствола кислотным составом с образованием каверн, на фиг.6 - то же при вводе восстановленной скважины в эксплуатацию.

Способ реализуется следующим образом.

В процессе эксплуатации скважины, расположенной в сложно построенном пласте 1, нижняя, наиболее продуктивная, часть 2 пласта вскрыта посредством перфорации эксплуатационной колонны 3 с образованием перфорационных отверстий 4, через которые происходит добыча газа.

По мере снижения пластового давления подошвенные воды 5, находящиеся первоначально ниже башмака 6 эксплуатационной колонны, начинают подтягиваться к перфорационным отверстиям 4 посредством конуса подошвенных вод 7, обводняя скважину.

Для устранения обводнения скважины в ней проводятся ремонтно-изоляционные работы, закачивая через перфорационные отверстия 4 водоизоляционную композицию 8 и закрепляя ее цементом с образованием во внутренней полости эксплуатационной колонны 3 цементного моста 9, перекрывающего перфорационные отверстия 4.

После чего проводят геофизические исследования, по результатам которых определяют интервалы более проницаемых участков Ю низкопроницаемой заглинизированной части пласта 1.

Далее на колонне бурильных труб 11 спускают направляющую компоновку 12, снабженную сквозным каналом 13, выполненным в ее корпусе. Размещают направляющую компоновку 12 в скважине таким образом, чтобы выходное отверстие 14 сквозного канала 13 было расположено в выбранном интервале одного из проницаемых участков 10 низкопроницаемой заглинизированной части пласта. Фиксируют направляющую компоновку 12 в эксплуатационной колонне 3 в выбранном положении посредством якорно-пакерующего устройства 15.

Затем из скважины извлекают колонну бурильных труб 11.

После чего в скважину на гибкой трубе 16 в полость сквозного отверстия 13 до выходного отверстия 14 спускают фрезерующую оснастку, состоящую из винтового забойного двигателя 17 и гибкого вала 18, на нижнем торце которого размещена фреза 19.

С помощью фрезерующей оснастки в стенке эксплуатационной колонны 3 прорезают отверстие 20 с использованием технологического раствора на углеводородной основе 21, например, газовым конденсатом, дизельным топливом, нефтью.

Извлекают из скважины на гибкой трубе 16 фрезерующую оснастку. Присоединяют к башмаку гибкой трубы 16 посредством переводного рукава высокого давления 22 гидромониторную насадку 23 и спускают ее в скважину. Длина переводного рукава высокого давления 22 выбирается из расчета максимально-возможной длины радиального ствола 24, проектируемого в выбранном интервале одного из проницаемых участков 10 низкопроницаемой заглинизированной части пласта.

Струями раствора на углеводородной основе 21, например, газовым конденсатом, дизельным топливом, нефтью, под высоким давлением, не превышающим давление гидроразрыва пласта, размывают цементный камень 25 за эксплуатационной колонной 3 и последующим перемещением гидромониторной насадки 23 в радиальном направлении размывают окружающую скважину горную породу проницаемого участка 10 низкопроницаемой части пласта с образованием радиального ствола 24 небольшого диаметра, зависящего от толщины выбранного интервала одного из проницаемых участков 10 низкопроницаемой заглинизированной части пласта.

После завершения образования радиального ствола 24 проводят очистку радиального ствола 24 промывкой его кислотным составом 26 из смеси глинокислоты, состоящей из соляной кислоты 10-12% концентрации и плавиковой кислоты 3-5% концентрации, а также органической кислоты, например, аскорбиновой кислоты 1-2% концентрации, или лимонной кислоты 1-3% концентрации, либо муравьиной кислоты 5-7% концентрации, с образованием за стенками радиального ствола 24 каверны 27, расширяющей радиальный ствол 24.

После этого извлекают из скважины гибкую трубу 16 с рукавом высокого давления 22 и гидромониторной насадкой 23, проводят поворот направляющей компоновки 12 в той же плоскости, например, на 180 градусов, в зависимости от направления простирания следующего выбранного интервала проницаемых участков 10 низкопроницаемой заглинизированной части пласта и проводят аналогичные операции по прокладыванию следующего радиального ствола.

Далее приподнимают направляющую компоновку 12 на высоту следующего выбранного интервала проницаемых участков 10 низкопроницаемой заглинизированной части пласта и проводят аналогичные операции по прокладке последующих радиальных стволов.

После завершения ремонтных работ по восстановлению обводненной скважины из нее извлекают гидромониторную насадку 23 и направляющую компоновку 12, в скважину до глубины верхнего радиального ствола спускают лифтовую колонну 28 из насосно-компрессорных труб диаметром, соответствующим площади проходного отверстия, равной сумме площадей проходных отверстий радиальных стволов.

Далее скважину осваивают и вводят в эксплуатацию.

Примеры реализации заявляемого способа.

Пример 1

Восстановление обводненной скважины с эксплуатационной колонной диаметром 168 мм проводили следующим способом. Первоначально в обводнившейся части пласта провели ремонтно-изоляционные работы по изоляции притока пластовых вод и отсечению обводнившейся части ствола установкой цементного моста. В качестве водоизолирующей композиции использовали состав на основе кремнийорганической жидкости ГКЖ-11Н, поливинилового спирта ПВС-В1Н с добавлением в качестве загустителя алюмосиликатные микросферы, а в качестве цементного раствора - состав на основе ПТЦ 1-100 с добавлением суперпластификатора СП-1. Затем в оставшейся необводненной части пласта провели геофизические исследования и определили интервалы более проницаемых участков продуктивного пласта. После чего на колонне бурильных труб диаметром 89 мм спустили и установили с помощью якорно-пакеруюшего устройства направляющую компоновку, снабженную сквозным каналом, соориентировали ее в направлении выбранного в интервале 696-700 м проницаемого участка продуктивного пласта. В качестве якорно-пакеруюшего устройства использовали пакер ПРО-ЯМО 168×35 НПФ «Пакер» (г. Октябрьский, Республика Башкортостан). Затем из скважины извлекли колонну бурильных труб и в скважину на гибкой трубе диаметром 48 мм спустили фрезерующую оснастку, состоящую из винтового забойного двигателя типа Д1-54 и гибкого вала, на нижнем торце которого была размещена фреза ФРП-57. В стенке эксплуатационной колонны диаметром 168 мм прорезали отверстие диаметром 60 мм с использованием газового конденсата. Из скважины извлекли на гибкой трубе фрезерующую оснастку и присоединили к башмаку гибкой трубы посредством переводного рукава высокого давления гидромониторную насадку, спустили ее в скважину до выходного отверстия направляющей компоновки. Струями газового конденсата под давлением 35 МПа размыли цементный камень за эксплуатационной колонной. Последующим перемещением гидромониторной насадки в радиальном направлении по выбранному проницаемому участку продуктивного пласта толщиной 4 м размыли горную породу с образованием радиального ствола диаметром 50 мм и длиной 100 м. После чего через гидромониторную насадку провели очистку радиального ствола кислотным составом из смеси глинокислоты, содержащую соляную и плавиковую кислоты соответственно 12% и 5% концентрациями, и аскорбиновой кислоты 1% концентрации с образованием расширяющего радиальный ствол каверны диаметром до 80 мм. Затем из скважины извлекли гибкую трубу с рукавом высокого давления и гидромониторной насадкой, провели поворот направляющей компоновки в той же плоскости на 180 градусов и провели аналогичные операции по прокладыванию следующего радиального ствола аналогичной конструкции. Далее приподняли направляющую компоновку на высоту 30 м и провели аналогичные операции по прокладке следующих радиальных стволов. После этого в скважину до верхних радиальных стволов спустили лифтовую колонну диаметром 114 мм и скважину ввели в эксплуатацию.

Пример 2

Восстановление обводненной скважины с эксплуатационной колонной диаметром 146 мм проводили следующим способом. Первоначально в обводнившейся части пласта провели ремонтно-изоляционные работы по изоляции притока пластовых вод и отсечению обводнившейся части ствола установкой цементного моста. В качестве водоизолирующей композиции использовали состав на основе кремнийорганической жидкости ГКЖ-10 и поливинилового спирта ПВС-18/11, а в качестве цементного раствора - состав на основе ПТЦ 1-50 с добавлением суперпластификатора С-3 и полипропилового волокна «Фибра». Затем в оставшейся необводненной части пласта провели геофизические исследования и определили интервалы более проницаемых участков продуктивного пласта. После чего на колонне бурильных труб диаметром 73 мм спустили и установили с помощью якорно-пакеруюшего устройства направляющую компоновку, снабженную сквозным каналом, соориентировали ее в направлении выбранного в интервале 682-690 м проницаемого участка продуктивного пласта. В качестве якорно-пакеруюшего устройства использовали пакер G типоразмера 146×35 фирмы Гайберсон. Затем из скважины извлекли колонну бурильных труб и в скважину на гибкой трубе диаметром 38 мм спустили фрезерующую оснастку, состоящую из винтового забойного двигателя типа Д1-48 и гибкого вала, на нижнем торце которого была размещена фреза типа типа ФРП-52. В стенке эксплуатационной колонны диаметром 146 мм прорезали отверстие диаметром 50 мм с использованием дизельного топлива. Из скважины извлекли на гибкой трубе фрезерующую оснастку и присоединили к башмаку гибкой трубы посредством переводного рукава высокого давления гидромониторную насадку, спустили ее в скважину до выходного отверстия направляющей компоновки. Струями дизельного топлива под давлением 35 МПа размыли цементный камень за эксплуатационной колонной. Последующим перемещением гидромониторной насадки в радиальном направлении по выбранному проницаемому участку продуктивного пласта толщиной 2 м размыли горную породу с образованием радиального ствола диаметром 20 мм и длиной 50 м. После чего через гидромониторную насадку провели очистку радиального ствола кислотным составом из смеси глинокислоты, содержащей соляную и плавиковую кислоты соответственно 10% и 3% концентрациями, и лимонной кислоты 3% концентрации с образованием расширяющего радиальный ствол каверны диаметром до 40 мм. Затем из скважины извлекли гибкую трубу с рукавом высокого давления и гидромониторной насадкой, провели поворот направляющей компоновки в той же плоскости на 90 градусов и провели аналогичные операции по прокладыванию следующего радиального ствола аналогичной конструкции. Далее приподняли направляющую компоновку на высоту 50 м и провели аналогичные операции по прокладке следующих радиальных стволов. После этого в скважину до верхних радиальных стволов спустили лифтовую колонну диаметром 89 мм и скважину ввели в эксплуатацию.

Пример 3

Восстановление обводненной скважины с эксплуатационной колонной диаметром 140 мм проводили следующим способом. Первоначально в обводнившейся части пласта провели ремонтно-изоляционные работы по изоляции притока пластовых вод и отсечению обводнившейся части ствола установкой цементного моста. В качестве водоизолирующей композиции использовали состав на основе кремнийорганической жидкости ГКЖ-10 и гидрофобизирующей добавки этилсиликат ЭТС-40, а в качестве цементного раствора - состав на основе ПТЦ 1-50 с добавлением суперпластификатора С-3. Затем в оставшейся необводненной части пласта провели геофизические исследования и определили интервалы более проницаемых участков продуктивного пласта. После чего на колонне бурильных труб диаметром 73 мм спустили и установили с помощью якорно-пакеруюшего устройства направляющую компоновку, снабженную сквозным каналом, соориентировали ее в направлении выбранного в интервале 679-680 м проницаемого участка продуктивного пласта. В качестве якорно-пакеруюшего устройства использовали пакер ПРО-ЯДЖ-0-140-35 НПФ «Пакер» (г. Октябрьский, Республика Башкортостан). Затем из скважины извлекли колонну бурильных труб и в скважину на гибкой трубе диаметром 33 мм спустили фрезерующую оснастку, состоящую из винтового забойного двигателя типа Д1-43 и гибкого вала, на нижнем торце которого была размещена фреза типа ФРП-47. В стенке эксплуатационной колонны диаметром 140 мм прорезали отверстие диаметром 45 мм с использованием нефти. Из скважины извлекли на гибкой трубе фрезерующую оснастку и присоединили к башмаку гибкой трубы посредством переводного рукава высокого давления гидромониторную насадку, спустили ее в скважину до выходного отверстия направляющей компоновки. Струями нефти под давлением 35 МПа размыли цементный камень за эксплуатационной колонной. Последующим перемещением гидромониторной насадки в радиальном направлении по выбранному проницаемому участку продуктивного пласта толщиной 1 м размыли горную породу с образованием радиального ствола диаметром 10 мм и длиной 25 м. После чего через гидромониторную насадку провели очистку радиального ствола кислотным составом из смеси глинокислоты, содержащей соляную и плавиковую кислоты соответственно 10% и 4% концентрациями, и муравьиной кислоты 7% концентрации с образованием расширяющего радиальный ствол каверны диаметром до 20 мм. Затем из скважины извлекли гибкую трубу с рукавом высокого давления и гидромониторной насадкой, провели поворот направляющей компоновки в той же плоскости на 45 градусов и провели аналогичные операции по прокладыванию следующего радиального ствола аналогичной конструкции. Далее приподняли направляющую компоновку на высоту 60 м и провели аналогичные операции по прокладке следующих радиальных стволов. После этого в скважину до верхних радиальных стволов спустили лифтовую колонну диаметром 73 мм и скважину ввели в эксплуатацию.

Особенностью предлагаемого способа восстановления обводненной скважины посредством прокладки радиальных стволов является то, что его проводят в сложно построенном пласте, имеющем несколько проницаемых участков низкопроницаемой заглинизированной части пласта, в том числе, сложенных из низкопроницаемых сильно заглинизированных терригенных отложений небольшой толщины, включающих влагонабухающие глины, причем прокладку каждого радиального ствола осуществляют с использованием жидкости на углеводородной основе, не оказывающей вредного влияния, в частности, не приводящей к набуханию влагосодержащих глин, а очистка радиального ствола от остатков горной породы и расширение радиального ствола осуществляются с использованием кислотного состава из смеси глинокислоты и органической кислоты, например, аскорбиновой, лимонной или муравьиной, хорошо разрушающего цементирующуюся составляющую низкопроницаемого терригенного коллектора. Тем самым обеспечивается увеличение эффективной площади и глубины вскрытия продуктивного пласта небольшой толщины при устранении условий набухания глин, содержащихся в этом коллекторе.

Способ восстановления обводненной скважины, при котором в обводнившейся части пласта первоначально проводят ремонтно-изоляционные работы по изоляции притока пластовых вод и отсечению обводнившейся части ствола установкой цементного моста, затем в оставшейся необводненной части пласта проводят геофизические исследования, определяют интервалы более проницаемых участков продуктивного пласта, после чего на колонне бурильных труб спускают и устанавливают с помощью якорно-пакеруюшего устройства направляющую компоновку, снабженную сквозным каналом, ориентируют ее в направлении одного из проницаемых участков продуктивного пласта, затем из скважины извлекают колонну бурильных труб, в скважину на гибкой трубе спускают фрезерующую оснастку, состоящую из винтового забойного двигателя и гибкого вала, на нижнем торце которого размещена фреза, прорезают в стенке эксплуатационной колонны отверстие с использованием технологического раствора на углеводородной основе, извлекают из скважины на гибкой трубе фрезерующую оснастку, присоединяют к башмаку гибкой трубы посредством переводного рукава высокого давления гидромониторную насадку и спускают ее в скважину до выходного отверстия направляющей компоновки, струями технологического раствора на углеводородной основе под высоким давлением размывают цементный камень за эксплуатационной колонной и последующим перемещением гидромониторной насадки в радиальном направлении размывают горную породу с образованием радиального ствола, после чего через гидромониторную насадку проводят очистку радиального ствола кислотным составом из смеси глинокислоты и органической кислоты, например, аскорбиновой, лимонной или муравьиной, с образованием расширяющей радиальный ствол каверны, затем извлекают из скважины гибкую трубу с рукавом высокого давления и гидромониторной насадкой, проводят поворот направляющей компоновки в той же плоскости, например, на 180 градусов, проницаемого участка продуктивного пласта и проводят аналогичные операции работы по прокладыванию следующего радиального ствола, далее приподнимают направляющую компоновку на высоту следующего интервала проницаемых участков продуктивного пласта и проводят аналогичные операции по прокладке последующих радиальных стволов, после этого в скважину до верхних радиальных стволов спускают лифтовую колонну из насосно-компрессорных труб с площадью проходного отверстия, равной сумме площадей проходных отверстий радиальных стволов, и скважину вводят в эксплуатацию.