Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРИЦЕЛЬНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, в частности к лучевой диагностике, и может быть использовано для исследования больных травматологического, ортопедического и неврологического профиля с патологией позвоночно-двигательных сегментов пояснично-крестцового отдела позвоночника.

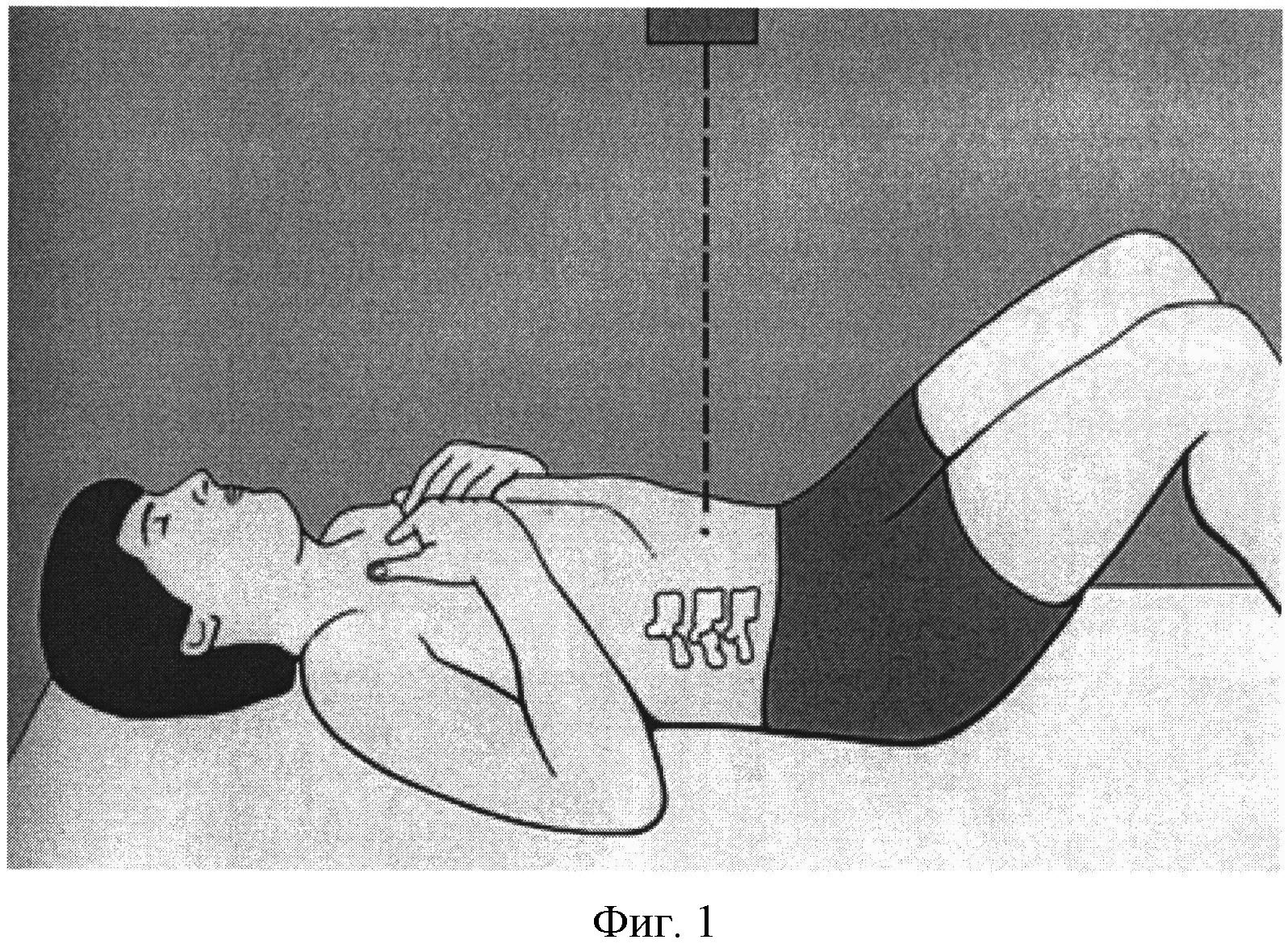

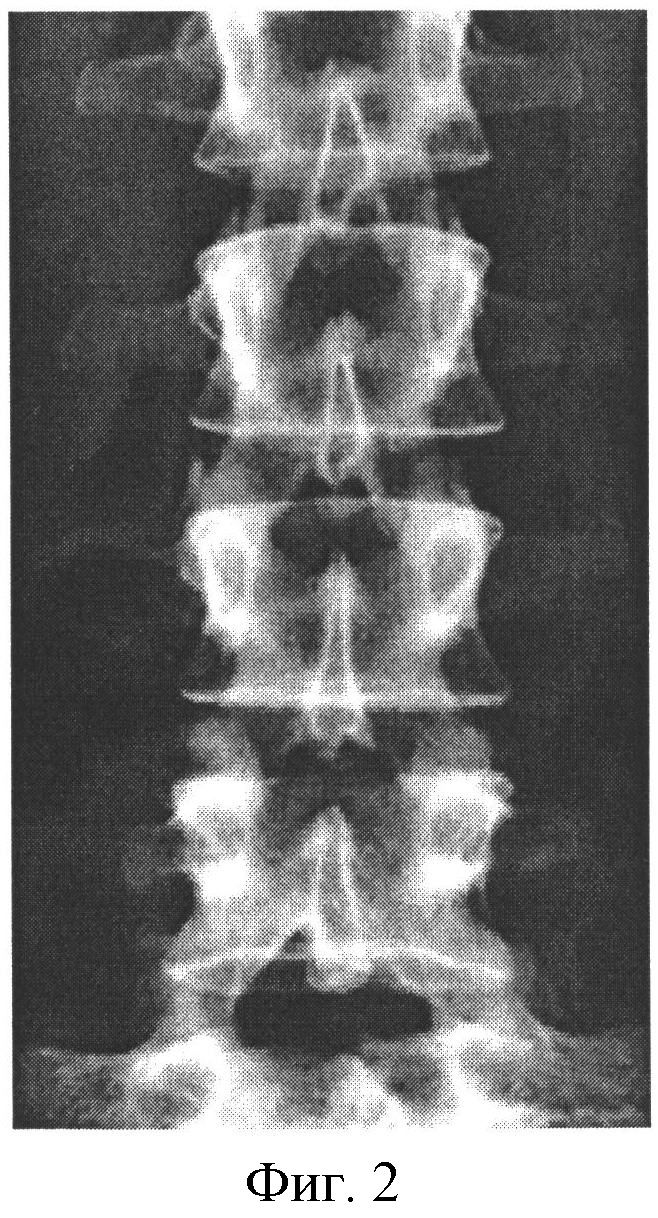

Известны несколько способов рентгенографической диагностики заболеваний позвоночника на поясничном уровне с использованием различных укладок пациента. В большинстве руководств по рентгенологии классическую укладку больного для выполнения передне-задней (прямой) проекции описывают следующим образом (фиг.1). Больной лежит на спине. Для выпрямления поясничного лордоза ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах. Кассета 30×40 см или 24×30 см расположена в кассетодержателе. Пучок рентгеновского излучения направляют отвесно и центрируют на пупок, что соответствует уровню 4 поясничного позвонка. [Greenspan, A. Orthpedic radoligy a practical approach / A.Greenspan - 3rd ed. - Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000. - P.1200.]. Однако, как правило, изображения тел нижних поясничных позвонков проекционно накладываются друг на друга и плохо видны на снимке, а межпозвонковые диски не выявляются вовсе. Контуры замыкательных пластинок «раздваиваются» (фиг.2).

В учебнике для рентгенолаборантов Glenda J.Bryan (1979) описана классическая укладка в горизонтальном положении пациента с наклоном рентгеновской трубки краниально на 20 градусов. В то же время предложено измерять угол наклона крестца на рентгенограмме в боковой проекции, выполненной в вертикальном положении пациента. Снимок в прямой передне-задней проекции предлагается производить в горизонтальном положении больного с наклоном трубки краниально на величину измеренного угла [Glenda, J.B. Diagnostic Radiography / a concise practical manual / J.B. Glenda - 3rd ed. - Edinburgh London and New York.: Churchill Livingstone, 1979. - 398 р.]. Недостатком является несоответствие угла наклона крестца, измеренного в положении стоя, углу наклона крестца у больного, лежащего на спине, согнув ноги в коленных и тазобедренных суставах.

Рентгенография позвоночника в вертикальном положении пациента (при направлении луча строго горизонтально) позволяет запечатлеть взаимоотношения тел поясничных позвонков под воздействием функциональной нагрузки [Dietze, R. Physik und Praxis der Rontgenaufhahmetechnik [Article in German] / K. Dietze, E., Kocher // Veb Gustav Fischer Verlag - Jena, 1977. - Р.903]. Как и в положении больного лежа, такой рентгеновский снимок не обеспечивает четкой визуализации замыкательных пластинок нижних поясничных позвонков и межпозвонковых пространств вследствие физиологического или патологического лордоза (кифоза) из-за наслоения рентгеновского изображения тел позвонков. Это приводит к большому количеству ошибок в интерпретации лучевых данных, обусловленных значительной вариабельностью патологических изменений, и требует выполнения большого количества рентгеновских снимков в других укладках для получения информации о состоянии пояснично-крестцовых сегментов позвоночника (фиг.6).

В руководствах описаны еще 2 способа рентгенографии пояснично-крестцового отдела позвоночника в вертикальном положении больного: диагностика подвывихов межпозвонковых суставов [United States Patent №5,582,189; Date of Patent: Dec. 10, 1996] и рентгенологическая укладка по Samuel-Barsoni, предназначенная для рентгенологического исследования позвоночника с учетом его физиологических изгибов [Ульрих Э.В. Словарь вертебрологических терминов / Э.В.Ульрих, А.Ю.Мушкин // Хирургия позвоночника. - 2007, №4. - С.87-101.]. Однако, несмотря на выполнение рентгенологического исследования в положении больного стоя (под действием физиологической нагрузки), недостатком первого способа является расположение рентгеновской кассеты позади испытуемого строго вертикально, что неизбежно приведет к возникновению геометрических искажений (фиг.7), а недостатком второго - отсутствие предварительного измерения угла наклона крестца, что не позволяет направить рентгеновский луч строго перпендикулярно к исследуемой зоне.

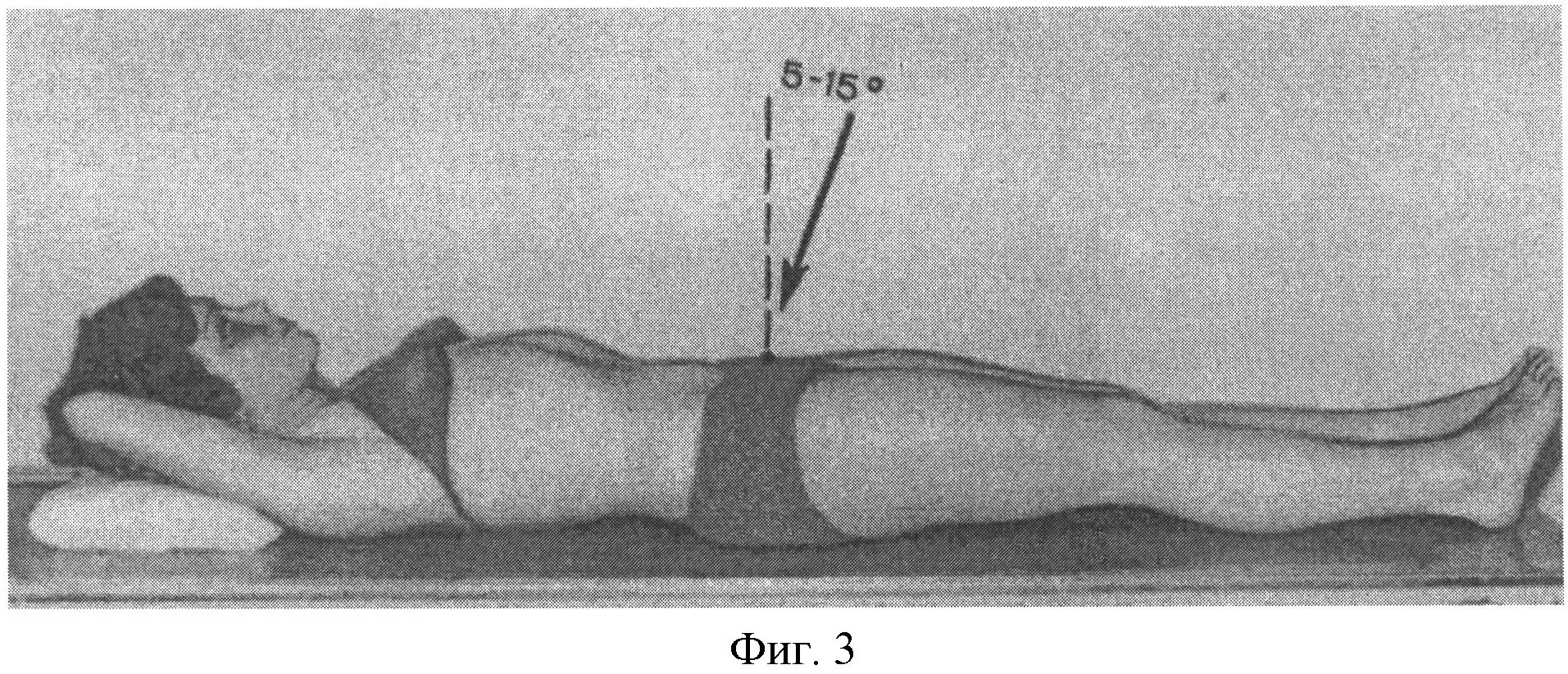

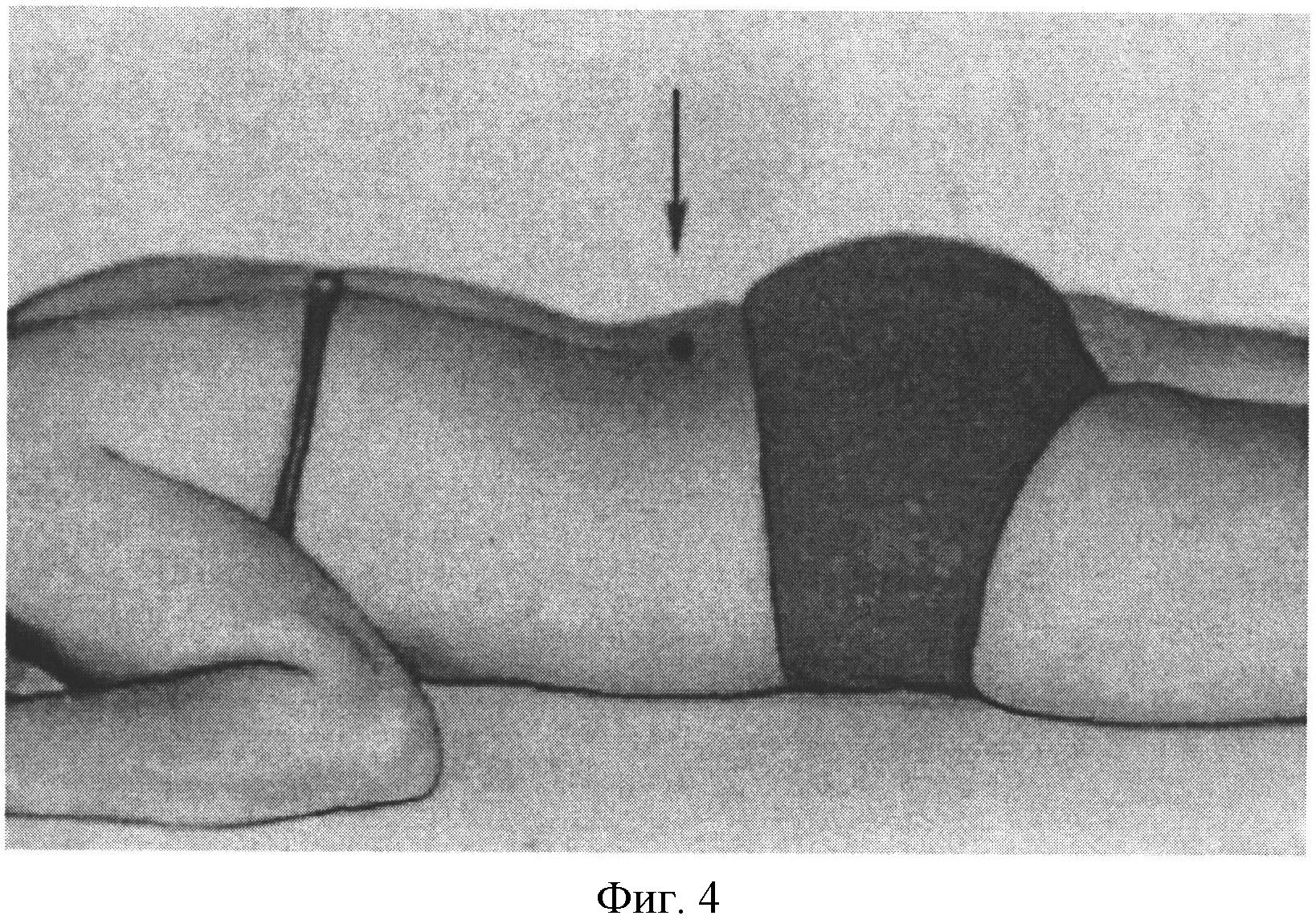

В авторитетном Российском руководстве А.Н.Кишковского с соавторами предложено проводить рентгенографию нижнепоясничных позвоночно-двигательных сегментов в прямой проекции в положении лежа на спине с наклоном рентгеновской трубки параллельно плоскости замыкательных пластинок тел исследуемых позвонков, то есть с отклонением рентгеновского луча от вертикали приблизительно на 5-15 градусов, а при выраженном лордозе - на 20-25 градусов (фиг.3). В этом же руководстве рекомендуется при выраженном лордозе выполнять рентгенограммы в горизонтальном положении больного лежа на животе с наклоном рентгеновской трубки краниально или каудально (фиг.4 и фиг.5) в зависимости от наклона поясничных позвонков [Кишковский, А.Н. / Атлас укладок при рентгенологических исследованиях. / А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская - Л.: Медицина, 1987. - 261 с].

Установленное приблизительное значение наклона рентгеновской трубки не всегда совпадает с истинным наклоном поясничных позвонков и крестца, а исследование выполняется без функциональной нагрузки. Такие рентгеновские снимки не обладают достаточной информативностью.

Таким образом, в настоящее время не существует способа рентгенологической диагностики патологических изменений пояснично-крестцовых сегментов позвоночника с функциональной нагрузкой и оптимальной визуализацией взаимоотношений структур позвоночника.

Технический результат изобретения состоит в повышении достоверности и эффективности способа рентгенологической диагностики патологии пояснично-крестцовых сегментов позвоночника путем выполнения прицельной рентгенографии пояснично-крестцового отдела позвоночника при вертикальном положении пациента, что обеспечивает естественную функциональную нагрузку массы тела и дает возможность визуализировать истинные взаимоотношения структур позвоночника. Прицельная рентгенография обеспечивается поворотом рентгеновской трубки в краниальном направлении под углом, точно соответствующим углу наклона крестца, величина которого должна быть предварительно рассчитана на рентгенограмме в боковой проекции, выполненной также в вертикальном положении больного. Данный способ позволяет:

1. соблюсти основной принцип рентгенологического исследования - выполнить снимки, как минимум, в двух взаимных перпендикулярных проекциях;

2. направить рентгеновский луч параллельно или перпендикулярно основной оси исследуемой структуры (тела позвонков и межпозвонкового пространства);

3. обеспечить визуализацию анатомических структур позвоночника без проекционного наслоения их друг на друга, чем существенно повысить информативность исследования;

4. зафиксировать на рентгенограммах истинные взаимоотношения структур позвоночника в поясничном отделе за счет физиологической нагрузки массы тела;

5. уменьшить дозу рентгеновского облучения больного за счет высокой информативности выполняемого исследования и сокращения количества дополнительных рентгеновских снимков;

6. уменьшить экономические затраты на обследование больного, так как предложенная методика рентгеновской визуализации нижних поясничных позвоночных сегментов в ряде случаев является конкурирующей с более дорогим КТ и МРТ-исследованием.

Результат достигается тем, что проводят рентгенологическое исследование, состоящее из двух этапов. При рентгенографии позвоночно- тазового комплекса в боковой проекции в вертикальном положении больного (наряду со стандартной оценкой) производят измерение истинного угла наклона крестца. Затем выполняют прицельную рентгенографию в передне-задней (прямой) проекции с наклоном рентгеновской трубки и кассеты на величину измеренного угла наклона крестца.

На фигурах изображены:

Фиг.1 - укладка для рентгенографии поясничного отдела позвоночника в прямой проекции (Greenspan А., 2000).

Фиг.2 - рентгенограмма пояснично-крестцового отдела позвоночника в передне-задней (прямой) проекции. Отмечается проекционное «раздвоение» замыкающих пластинок тела пятого поясничного позвонка (Greenspan А., 2000).

Фиг.3 - способ укладки пациента при рентгенографии пояснично-крестцового отдела позвоночника в передне-задней (прямой) проекции для изолированного изображения тел позвонков и межпозвонковых дисков при выраженном поясничном лордозе (Кишковский А.Н., 1987).

Фиг.4 - схематичное изображение хода пучка рентгеновского излучения при рентгенографии позвоночника в передне-задней (прямой) проекции в случае выраженного поясничного лордоза (Кишковский А.Н., 1987).

Фиг.5 - рентгенография нижних поясничных позвоночно-двигательных сегментов в прямой проекции в положении лежа с наклоном рентгеновской трубки (Кишковский А.Н., 1987).

Фиг.6 - функциональная рентгенография позвоночника в положении стоя в прямой проекции (Dietze R., 1977).

Фиг.7 - функциональная рентгенография позвоночника в положении стоя в прямой проекции (United States Patent №5,582,189; Date of Patent: Dec. 10, 1996).

Фиг.8 - рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в боковой проекции в вертикальном положении пациента (стоя).

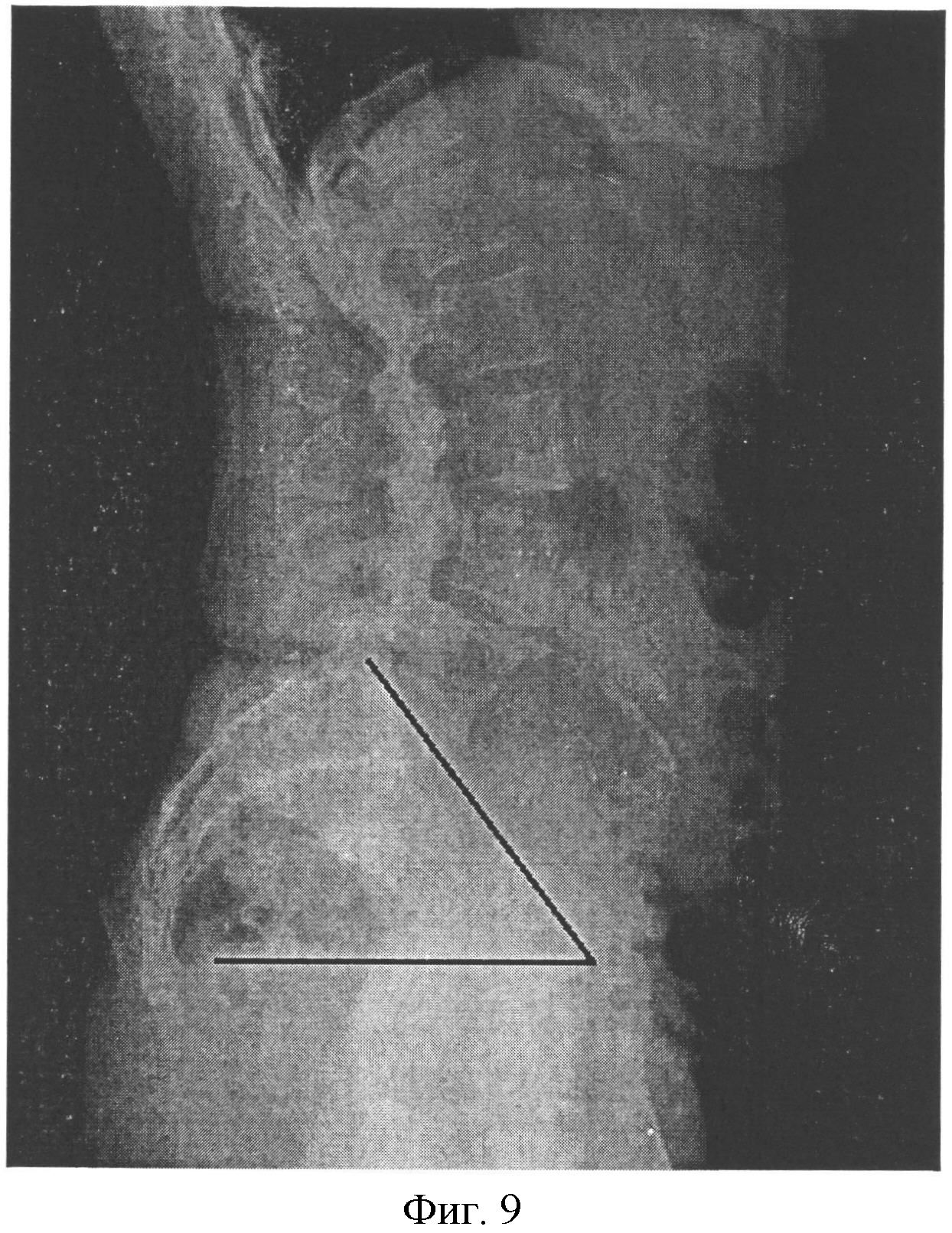

Фиг.9 - пример вычисления переменного тазового параметра Sacral slope (угол наклона крестца), отражающего наклон верхней замыкающей пластинки тела S1 позвонка к горизонтальной поверхности.

Фиг.10 - прицельная рентгенография с функциональной пробой поясничного отдела позвоночника в передне-задней проекции в вертикальном положении пациента с наклоном рентгеновской трубки краниально с учетом истинного угла наклона крестца.

Фиг.11 - больная К., 51 год. Рентгенограмма позвоночно-тазового комплекса в передне-задней (прямой) проекции. На рентгенограмме отмечается наложение изображений тел позвонков друг на друга, отсутствие межпозвонковых пространств, затрудняющих интерпретацию изображения и диагностику патологических изменений.

Фиг.12 - больная К., 51 год. Рентгенограмма позвоночно-тазового комплекса в боковой проекции.

Фиг.13 - больная К., 51 год. Прицельная рентгенограмма с функциональной пробой поясничного отдела позвоночника в передне-задней проекции при вертикальном положении пациента с наклоном рентгеновской трубки. Отсутствие наслоения структур позвоночника позволяет получить наиболее полную информацию о состоянии четвертого и пятого поясничных и первого крестцового позвонков в условиях функциональной осевой нагрузки. Определяется небольшое снижение высоты межпозвонкового пространства L5-S1, контуры замыкательных пластинок ровные.

Фиг.14 - пациент С., 61 год. Рентгенограмма позвоночно-тазового комплекса в передне-задней (прямой) проекции. На рентгенограмме визуализируется наслоение изображений тел L5 и S1 позвонков друг на друга, что затрудняет диагностику патологических изменений.

Фиг.15 - пациент С., 61 год. Рентгенограмма позвоночно-тазового комплекса в боковой проекции.

Фиг.16 - пациент С., 61 год. Прицельная рентгенограмма с функциональной нагрузкой поясничного отдела позвоночника в передне-задней проекции при вертикальном положении пациента с наклоном рентгеновской трубки. Визуализируется снижение высоты межпозвонкового пространства L5-S1. Контуры смежных замыкательных пластинок тел L5 и S1 позвонков неровные, визуализируются боковые краевые костные разрастания.

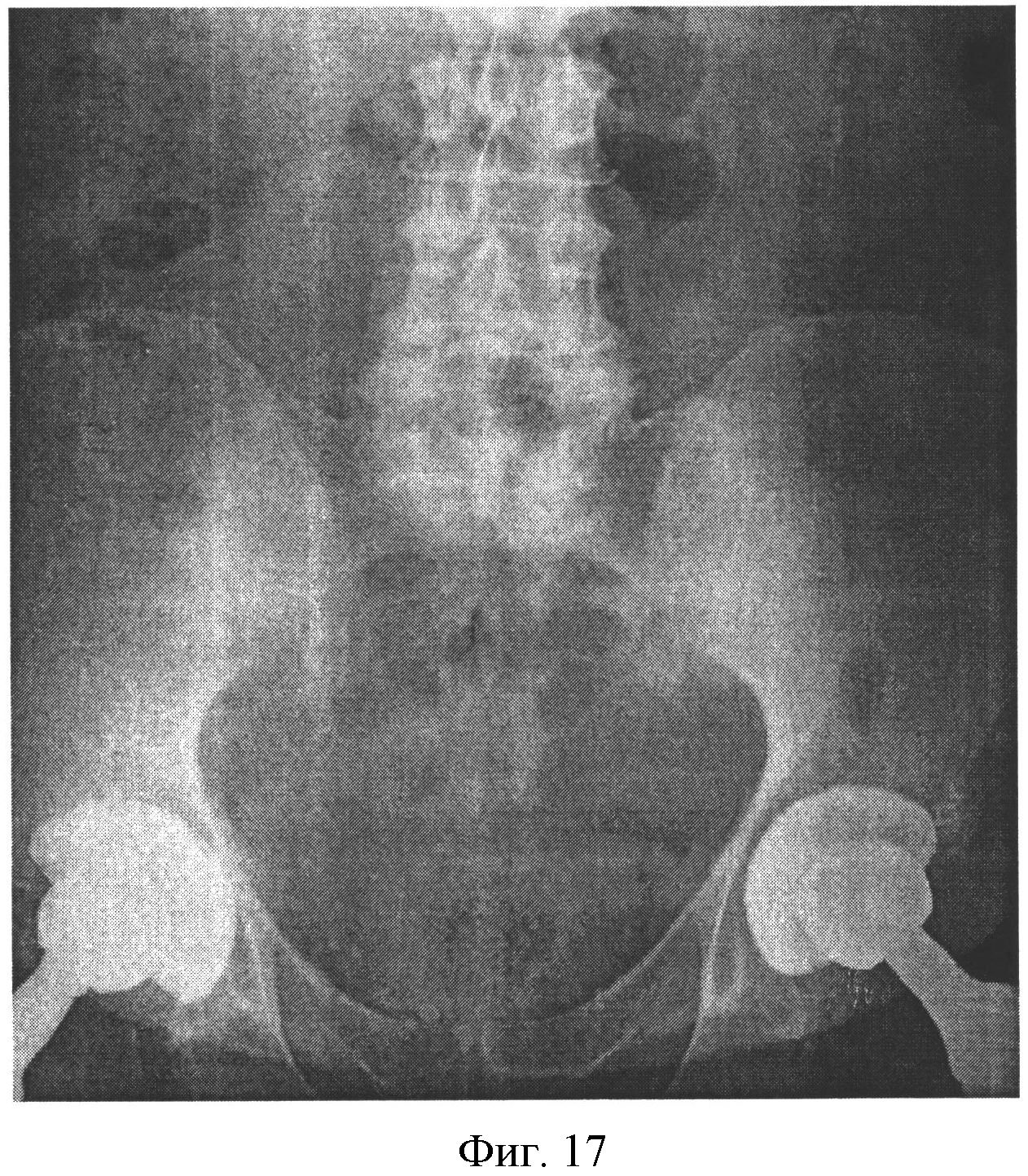

Фиг.17 - пациент К., 65 лет. Рентгенограмма позвоночно-тазового комплекса в передне-задней (прямой) проекции. На рентгенограмме визуализируется наслоение изображений тел L5 и S1 позвонков друг на друга, затрудняющее диагностику патологических изменений.

Фиг.18 - пациент К., 65 лет. Рентгенограмма позвоночно-тазового комплекса в боковой проекции. На рентгенограмме отмечается смещение тела L4 позвонка кпереди относительно тела L5 позвонка на 4 мм. Визуализируются передние краевые костные разрастания вдоль смежных замыкательных пластинок тел L5 и S1 позвонков, снижение высоты L4-L5 и L5-S1 межпозвонковых пространств.

Фиг.19 - пациент К., 65 лет. Прицельная рентгенограмма с функциональной пробой поясничного отдела позвоночника в передне-задней проекции при вертикальном положении пациента с наклоном рентгеновской трубки. Визуализируется снижение высоты межпозвонкового пространства L5-S1. Контуры смежных замыкательных пластинок тел L5 и S1 позвонков неровные, визуализируются боковые краевые костные разрастания смежных замыкательных пластинок.

Способ осуществляют следующим образом. Рентгенографию пояснично-крестцового отдела позвоночника в боковой проекции выполняют в вертикальном положении пациента (стоя) при кожно-фокусном расстоянии 115 см. Исследуемый стоит строго боком к кассете, руки сложены над головой или на груди. Кассета 30×40 см располагается в кассетодержателе. Луч центрируют на верхней ости подвздошной кости - уровень 4 поясничного позвонка (фиг.8).

На полученной рентгенограмме в боковой проекции производят вычисление переменного тазового параметра «Sacral slope» (угол наклона крестца), отражающего наклон верхней замыкательной пластинки тела позвонка S1 к горизонтали. Для вычисления угла наклона крестца на рентгенограмме пояснично-крестцового отдела позвоночника в боковой проекции проводят две линии. Первую линию проводят через крайнюю переднюю и заднюю точки краниальной поверхности тела первого крестцового позвонка. Вторую линию проводят строго горизонтально. Угол, образованный пересечением указанных линий, соответствует наклону крестца (фиг.9).

Вторым этапом осуществляют рентгенографию нижних поясничных позвоночно-двигательных сегментов в передне-задней проекции в вертикальном положении пациента (стоя) при кожно-фокусном расстоянии 115 см. Источник излучения располагают под углом к горизонтали с поворотом его в краниальную сторону (кверху), равным измеренному углу наклона крестца. Центральный луч при этом ориентируют параллельно верхней замыкательной пластинке тела позвонка S1 и направляют в центр кассеты, которую устанавливают позади пациента перпендикулярно направлению рентгеновского луча (фиг.10).

Выполнение рентгенографии поясничного отдела позвоночника таким способом позволяет увеличить информативность рентгенограммы, позволяет избежать дополнительных рентгеновских исследований и уменьшить дозу рентгеновского излучения для больного. При этом способе достоверность изображения всех исследуемых структур позвоночника достигается визуализацией без наложения изображения позвонков друг на друга в формате естественной физиологической нагрузки.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Больная К., 51 год. Диагноз при поступлении: двусторонний диспластический коксартроз, фиброзный анкилоз тазобедренных суставов. В результате клинического обследования диагностировано дегенеративно-дистрофическое заболевание поясничного отдела позвоночника (ДДЗП) с болевым вертеброгенным синдромом. Пациентке был выполнен комплекс диагностических процедур, включающий рентгенографию поясничного отдела позвоночника в прямой (фиг.11) и боковой (фиг.12) проекциях.

На рентгенограммах диагностированы признаки ДДЗП, а также выявлен компенсаторный гиперлордоз (76° по Cobb), ставший причиной низкой информативности передне-задней рентгенограммы (наложение изображений тел позвонков друг на друга, отсутствие межпозвонковых пространств).

При выполнении рентгенографии по предложенной методике (фиг.13) значимых дегенеративно-дистрофических изменений в виде остеофитов, узурации замыкающих пластинок, а также значительного снижения высоты межпозвонковых пространств не обнаружено.

По результатам повторного обследования было принято решение о преобладании дегенеративных изменений в задних отделах позвоночно-двигательных сегментов, развившихся вследствие длительно существующего компенсаторного гиперлордоза. При назначении этиотропной лекарственной терапии и физиотерапевтических процедур удалось достичь значительного уменьшения болевого синдрома, улучшения качества жизни пациентки.

Пациент С., 61 год. Диагноз при поступлении: дисплазия левой вертлужной впадины степени D (IV) по классификации Crowe, врожденный вывих левого бедра, укорочение левой нижней конечности на 4 см. В результате клинического обследования диагностировано дегенеративно-дистрофическое заболевание поясничного отдела позвоночника (ДДЗП) с болевым вертеброгенным синдромом. Пациенту был выполнен комплекс диагностических процедур, включающий рентгенографию поясничного отдела позвоночника в прямой (фиг.14) и боковой (фиг.15) проекциях.

При выполнении рентгенографии по предложенной методике (фиг.16) определялись признаки выраженных дегенеративно-дистрофических изменений в сегменте L5-S1 позвоночника, сопровождающихся значительным снижением высоты межпозвонкового пространства, неровностью контуров замыкающих пластинок за счет их узурации и краевых костных разрастаний.

Выявленные признаки на рентгенограмме свидетельствовали о наличии выраженных дегенеративных изменений в сегменте L5-S1 позвоночника, возникших на фоне избыточной компенсаторной антеверсии таза. При назначении этиотропной лекарственной терапии и физиотерапевтических процедур удалось достичь значительного уменьшения болевого синдрома, улучшения качества жизни пациента.

Пациент К., 65 лет. Диагноз при поступлении: дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника, функционирующие эндопротезы тазобедренных суставов. После выполнения двустороннего последовательного тотального эндопротезирования тазобедренных суставов больной предъявлял жалобы на боль в пояснице. В результате клинического обследования диагностировано дегенеративно-дистрофическое заболевание поясничного отдела позвоночника с болевым вертеброгенным синдромом. Пациенту был выполнен комплекс диагностических процедур, включающий рентгенографию поясничного отдела позвоночника в прямой (фиг.17) и боковой (фиг.18) проекциях.

При выполнении рентгенографии по предложенной методике (фиг.19) определялись признаки выраженных дегенеративно-дистрофических изменений в сегменте L5-S1 позвоночника: значительное снижение высоты межпозвонкового пространства, неровность контуров замыкательных пластинок за счет их узурации и краевые костные разрастания.

Выявленные изменения на рентгенограмме позволили диагностировать наличие остеохондроза, спондилеза в сегменте позвоночника L5-S1, являвшиеся причиной болевого синдрома.

На основании результатов рентгенологического обследования пациента была произведена коррекция лекарственной терапии, назначение физиотерапевтических процедур и комплекса лечебной физкультуры, что позволило достичь значительного уменьшения болевого синдрома, улучшения качества жизни.

Таким образом, предложенный способ рентгенографического исследования позволяет установить истинное состояние пояснично-крестцовых сегментов позвоночника. Выявление причины болевого синдрома, точная диагностика заболевания позвоночника на поясничном и крестцовом уровнях имеют ключевое значение для выбора тактики лечения и прогноза заболевания.

Способ прицельной рентгенографии поясничного отдела позвоночника под углом, точно соответствующим углу наклона крестца, заключающийся в проведении рентгенографии в вертикальном положении пациента, отличающийся тем, что проводят двухэтапное рентгенологическое исследование с функциональной нагрузкой, на первом этапе которого осуществляют рентгенографию позвоночно-тазового комплекса в боковой проекции, после чего на полученной рентгенограмме измеряют истинный угол наклона крестца, на втором этапе исследования проводят прицельную рентгенографию поясничного отдела позвоночника в передне-задней проекции, причем источник рентгеновского излучения располагают под углом, точно соответствующим углу наклона крестца, а рентгеновский луч направляют в краниальном направлении параллельно верхней замыкательной пластинке тела позвонка S1 в центр рентгеновской кассеты, которую располагают позади пациента таким образом, чтобы ее поверхность была перпендикулярна направлению рентгеновского луча.