Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СРЕДЫ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к области исследования свойств многокомпонентных сред, таких, например, как пористые флюидонасыщенные тела, флюидонасыщенный керн горной породы, различные флюидонасыщенные порошки или другие пористые тела, и может найти применение в различных отраслях промышленности, таких, например, как нефтегазовая и химическая промышленность.

Одной из важнейших характеристик многокомпонентных сред является количественный компонентный состав среды. Так, например, при исследовании свойств керна горной породы представляет интерес определение объемов всех компонент, присутствующих в образце - твердых, жидких, газообразных. В частности, представляет интерес определение производных этих величин таких, например, как пористость или коэффициенты флюидонасыщенности образца.

Коэффициент флюидонасыщенности пористой среды (под флюидом L понимается любая жидкость или газ) - SL равен отношению объема данного флюида в порах данного пористого тела VL к общему объему пустотного (пористого) пространства данного тела Vp:

.

.

Коэффициент флюидонасыщенности - важный параметр, характеризующий пористую среду и флюиды, заполняющие данное тело. Так, например, в нефтегазовой промышленности используются коэффициенты нефтенасыщенности и коэффициент водонасыщенности (или коэффициент насыщенности минерализованной водой). Оценка этих параметров необходима, например, при подсчете запасов нефти, прогнозировании оптимальных процессов добычи нефти, а также в ходе лабораторных исследований керна горной породы. Так, например, в ходе петрофизических лабораторных исследований керна горной породы представляет интерес определение начальной нефте-, водо- и газонасыщенности керна, поднятого на поверхность из скважины. Эти коэффициенты также являются важными измеряемыми величинами в ходе проведения экспериментов по измерению капиллярного давления методом полупроницаемой мембраны и при изучении фазовых проницаемостей в ходе совместной фильтрации жидкостей через керн горной породы.

Для измерения коэффициентов флюидонасыщенности используют различные методы.

Известен прямой метод определения начальной водо- и нефтенасыщенности пород, поднятых из скважины на поверхность с помощью применения экстракционно-дистилляционной отгонки воды и нефти (Определение физических свойств нефтесодержащих пород. Гудок B.C., Богданович Н.Н., Мартынов В.Г. М. ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007, с.87-91). Данный способ трудоемкий и времязатратный.

Известен прямой метод определения флюидонасыщенности керна с помощью измерения объема или массы втекающих в керн и вытекающих из керна флюидов (см., например, Saraf D.N. и др. "An Experimental Investigation of Three-Phase Flow of Water-Oil-Gas Mixtures Through Water-Wet Sandstone," paper SPE 10761 presented at the 1982 SPE California Regional Meeting, San Fran-Francisco, March 24-26). Недостатком объемного и гравиметрического метода является их малая точность при прокачке больших объемов флюидов через керн. Кроме того, эти методы не всегда удается адаптировать к измерениям в условиях повышенных давлений и температур.

Известен косвенный метод измерения водонасыщенности керна по измерению электрического сопротивления керна (Leverett M.C. and Lewis W.B.: "Steady Flow of Gas-Oil-Water Mixtures Through Unconsolidated Sands," Trans. AI ME (1941) 142, 107-16). Недостатком данного метода является его малая точность и влияние различных условий смачиваемости породы на определение коэффициента флюидонасыщенности.

Известен косвенный метод определения водонасыщенности («Способ определения водонасыщенности керна» RU 2315978 C1) и нефтенасыщенности («Способ определения нефтенасыщенности керна» RU 2360233 C1) пород с помощью рентгеновской спектроскопии поглощения. Недостатком данного метода является необходимость использования дорогостоящего оборудования.

Известен косвенный метод определения нефте- и водонасыщенности горных пород с помощью исследования сигнала ядерно-магнитного резонанса («Способ определения нефте- и водонасыщенности образцов горных пород», RU 2175764 C2). Недостатком данного метода является необходимость использования дорогостоящего оборудования.

Технический результат, достигаемый при реализации данного изобретения, заключается в повышении точности, надежности и скорости определения объемов компонент многокомпонентной среды.

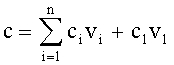

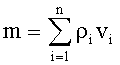

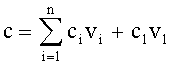

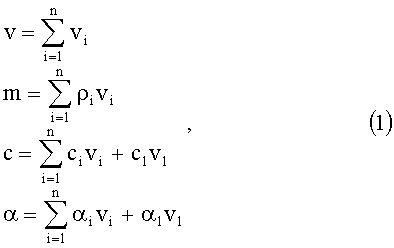

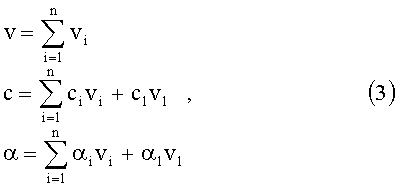

Для достижения указанного результата в соответствии с первым вариантом реализации изобретения измеряют массу и объем образца многокомпонентной среды, после чего образец помещают в ячейку дифференциального сканирующего калориметра. Ячейку калориметра заполняют жидкостью с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью. Осуществляют последовательное повышение и понижение температуры в ячейке калориметра и измеряют тепловой эффект, производимый за счет повышения и понижения температуры, после чего вычисляют суммарную теплоемкость образца и жидкости. Путем нагнетания жидкости в ячейку осуществляют ступенчатое повышение и понижение давления в ячейке с образцом и измеряют производимый за счет повышения и понижения давления тепловой эффект, после чего вычисляют суммарный коэффициент теплового объемного расширения образца и жидкости. Вычисляют объем компонент, составляющих образец, путем решения следующей системы линейных алгебраических уравнений:

где n - количество компонент, составляющих образец, vi - объемы компонент, составляющих образец, ρi - плотности компонент, составляющих образец; ci - объемные теплоемкости компонент, составляющих образец, αi - коэффициенты теплового объемного расширения компонент, составляющих образец, v - объем образца, m - масса образца, α - суммарный коэффициент теплового объемного расширения образца и жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью, находящихся в ячейке, c - суммарная теплоемкость образца и жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью, находящихся в ячейке, vl - объем ячейки калориметра, заполняемый жидкостью с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью, αl - коэффициент теплового объемного расширения заполняющей жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью, cl - объемная теплоемкость заполняющей жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью.

Предпочтительно после заполнения ячейки калориметра жидкостью с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью ячейку с образцом выдерживают до стабилизации теплового потока.

Предпочтительно после каждого повышения и понижения температуры ячейку с образцом выдерживают до стабилизации теплового потока.

Предпочтительно после каждого повышения и понижения давления ячейку с образцом выдерживают до стабилизации теплового потока.

В качестве образца может быть использован керн горной породы.

В качестве жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью, заполняющей ячейку, могут быть использованы вода, углеводородная жидкость или любой из жидких компонент, присутствующих в керне.

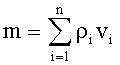

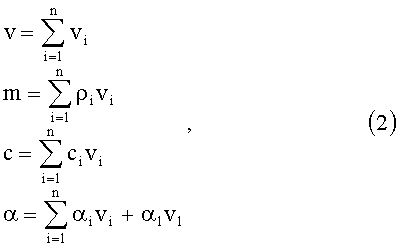

В соответствии с другим вариантом осуществления изобретения измеряют массу, объем и теплоемкость образца многокомпонентной среды, после чего образец помещают в ячейку дифференциального сканирующего калориметра. Ячейку калориметра заполняют жидкостью с известным коэффициентом теплового объемного расширения. Путем нагнетания в ячейку жидкости осуществляют ступенчатое повышение и понижение давления в ячейке и измеряют тепловой эффект, связанный с изменением давления. Вычисляют суммарный коэффициент теплового объемного расширения образца и жидкости. Производят вычисление объемов компонент, составляющих образец, путем решения системы линейных уравнений (2)

где n - количество компонент, составляющих образец, vi - объемы компонент, составляющих образец, ρi - плотности компонент, составляющих образец; ci - объемные теплоемкости компонент, составляющих образец, αi - коэффициенты теплового объемного расширения компонент, составляющих исследуемый образец, v - объем образца, m - масса образца, α - суммарный коэффициент теплового объемного расширения образца и жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения, находящихся в ячейке, c - суммарная теплоемкость образца и жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения, находящихся в ячейке, vl - объем ячейки калориметра, заполняемый жидкостью с известным коэффициентом теплового объемного расширения, αl - коэффициент теплового объемного расширения заполняющей жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения.

Предпочтительно после заполнения ячейки калориметра жидкостью с известным коэффициентом теплового объемного расширения ячейку с образцом выдерживают до стабилизации теплового потока.

Предпочтительно после каждого повышения и понижения давления ячейку с образцом выдерживают до стабилизации теплового потока.

В качестве образца может быть использован керн горной породы.

В качестве жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения, заполняющей ячейку, могут быть использованы вода, углеводородная жидкость или любой из жидких компонент, присутствующих в керне.

В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения измеряют объем образца многокомпонентной среды, после чего образец помещают в ячейку дифференциального сканирующего калориметра. Заполняют ячейку жидкостью с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью. Осуществляют последовательное повышение и понижение температуры в ячейке калориметра и измеряют тепловой эффект, производимый за счет повышения и понижения температуры, после чего вычисляют суммарную теплоемкость образца и жидкости. Путем нагнетания жидкости в ячейку осуществляют ступенчатое повышение и понижение давления в ячейке с образцом и измеряют производимый за счет повышения и понижения давления тепловой эффект, после чего вычисляют суммарный коэффициент теплового объемного расширения образца и жидкости. Вычисляют объем компонент, составляющих образец, путем решения следующей системы линейных алгебраических уравнений:

где n - количество компонент, составляющих образец, vi - объемы компонент, составляющих образец, ρi - плотности компонент, составляющих образец; ci - объемные теплоемкости компонент, составляющих образец, αi - коэффициенты теплового объемного расширения компонент, составляющих исследуемый образец, v - объем образца, α - суммарный коэффициент теплового объемного расширения образца и заполняющей жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью, находящихся в ячейке, c - суммарная теплоемкость образца и заполняющей жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью, находящихся в ячейке, vl - объем ячейки калориметра, заполняемый жидкостью с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью, αl - коэффициент теплового объемного расширения заполняющей жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью, cl - объемная теплоемкость заполняющей жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью.

Предпочтительно после заполнения ячейки калориметра жидкостью с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной теплоемкостью, ячейку с образцом выдерживают до стабилизации теплового потока.

Предпочтительно после каждого повышения и понижения температуры ячейку с образцом выдерживают до стабилизации теплового потока.

Предпочтительно после каждого повышения и понижения давления ячейку с образцом выдерживают до стабилизации теплового потока.

В качестве образца может быть использован керн горной породы.

В качестве жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью, заполняющей ячейку, могут быть использованы вода, углеводородная жидкость или любой из жидких компонент, присутствующих в керне.

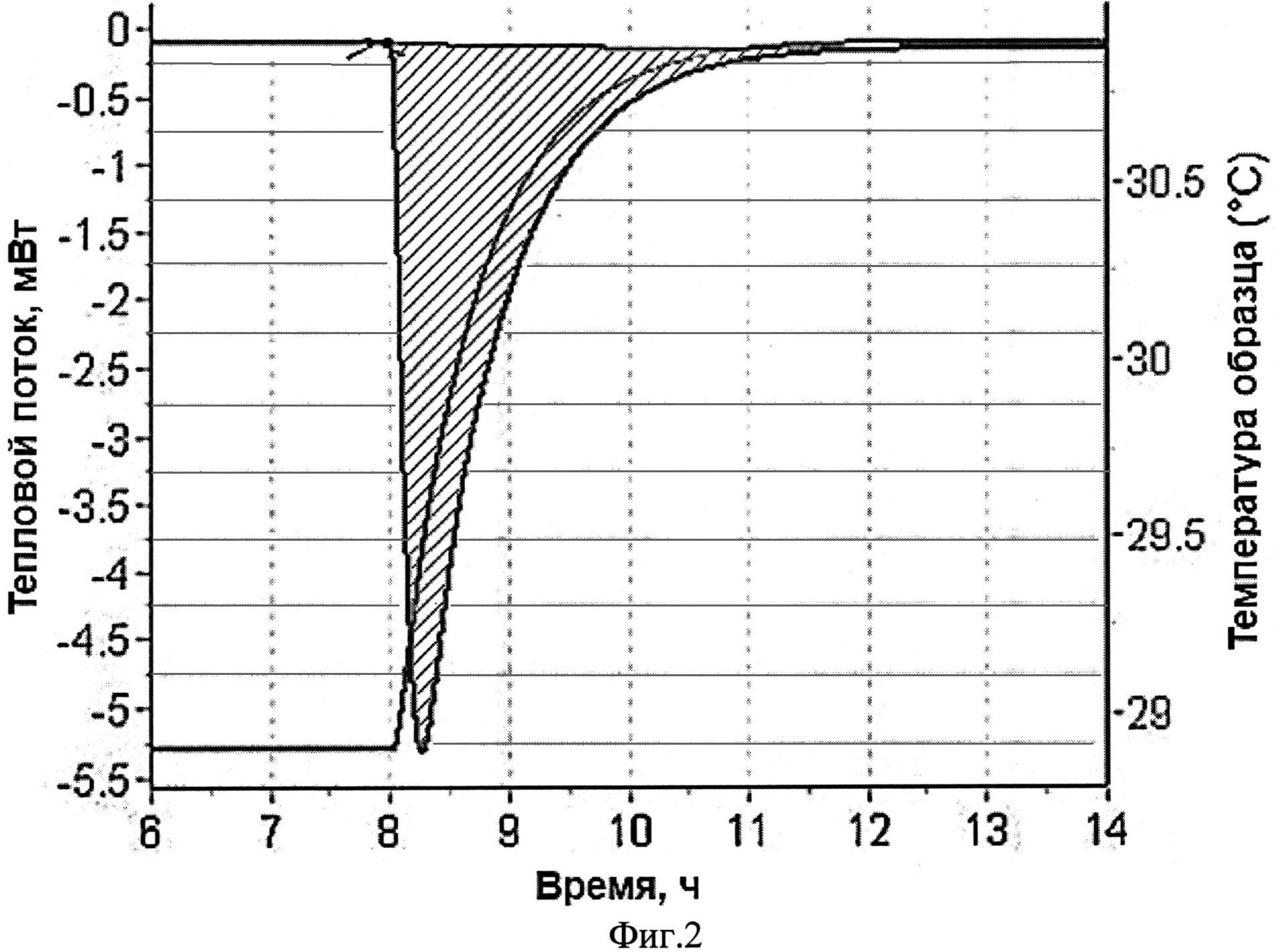

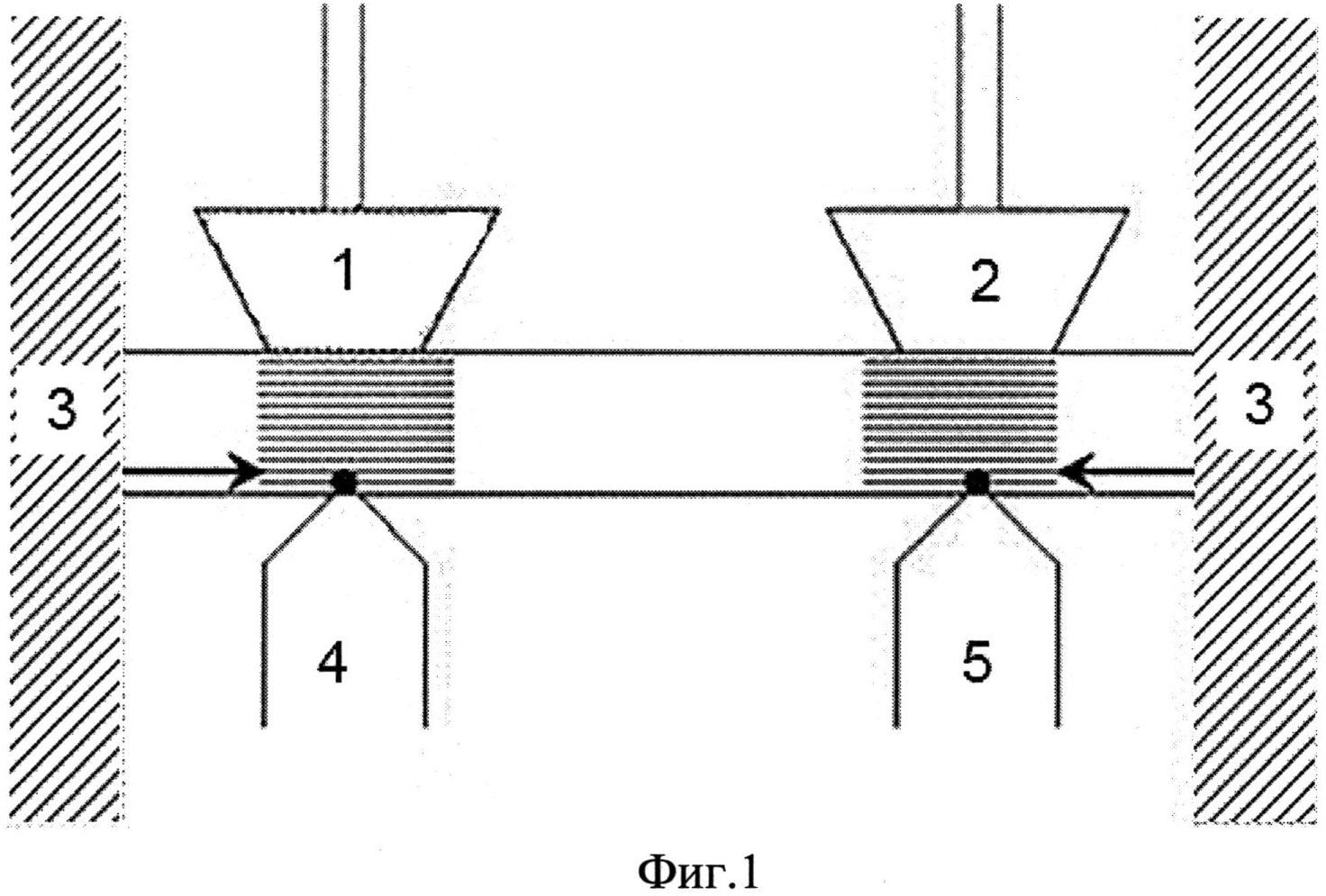

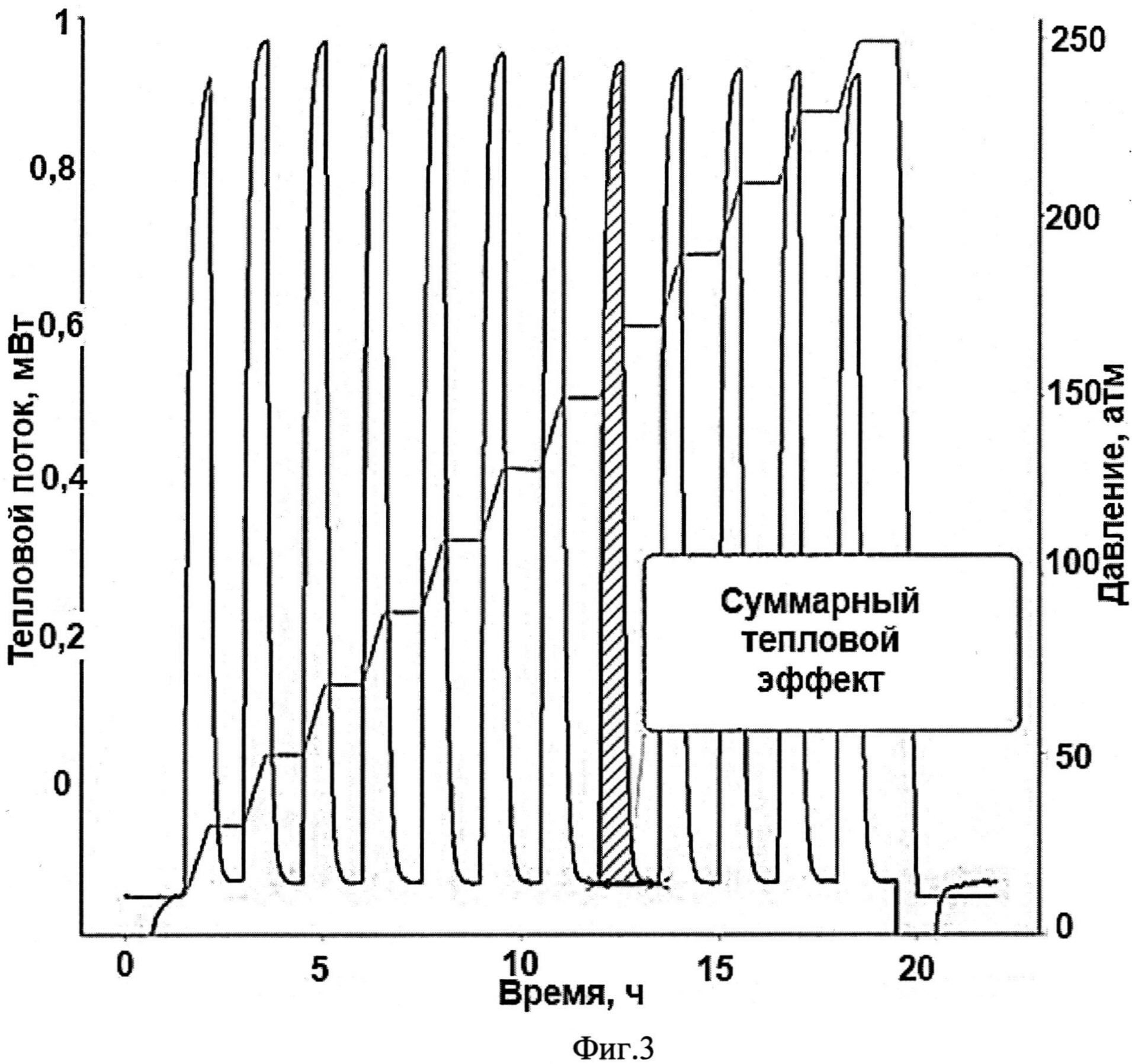

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 приведена схема типичного дифференциально-сканирующего калориметра, на фиг.2 - профиль температуры образца и теплового потока при измерении теплоемкости и измеряемый тепловой эффект (заштрихованная область), на фиг.3 - изменение теплового потока и тепловой эффект (заштрихованная область), получаемый при ступенчатом изменении давления.

Типичный дифференциально-сканирующий калориметр (ДСК) (см. фиг.1) оборудован двумя ячейками, в одну из которых - ячейку 1 - помещают исследуемый образец. Другая ячейка 2 является ячейкой сравнения и может, в зависимости от эксперимента, либо оставаться пустой, либо также заполняться. Ячейки теплоизолированы друг от друга, находятся при контролируемой температуре, которая может изменяться с помощью нагревателя 3 калориметра. Измерение разницы температур между каждой из ячеек и камерой калориметра осуществляется, как правило, с помощью термопар 4 и 5. Правильная калибровка калориметра позволяет рассчитать разницу тепловых потоков между ячейками калориметра и камерой калориметра. Суммирование разницы тепловых потоков по времени позволяет определить суммарный тепловой эффект, то есть разницу количества тепла, выделившегося или поглотившегося в каждой из ячеек. ДСК способны работать при различных температурах (диапазон зависит от модели калориметра), при этом некоторые ДСК могут быть оборудованы ячейками, позволяющими проводить измерения при повышенных давлениях. Для проведения измерений, описанных в данном изобретении, необходимо совместить ДСК с системой, способной создавать контролируемое давление в ячейках калориметра. В качестве такой системы могут быть использованы насосы различного типа, совмещенные с датчиками давления и подсоединенные к ячейкам калориметра посредством трубных соединений.

В качестве примера приведено описание осуществления вариантов изобретения для исследования керна горной породы. При исследовании начальной или текущей нефте-, водо- и газонасыщенности керна представляет интерес определение количественного состава всех четырех компонент - твердой компоненты (породы), нефти, воды и газа. Количество компонент может быть и меньшим, если, например газ, вода или нефть отсутствуют в образце.

В соответствии с первым вариантом осуществления изобретения измеряют массу и объем образца многокомпонентной среды, например керна горной породы. Помещают образец в ячейку 1 ДСК. Ячейку заполняют жидкостью с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью, например водой, углеводородной жидкостью или любым из жидких компонент, уже присутствующих в керне в качестве одной из компонент. Так, например, при исследовании керна, как правило, имеются образцы нефти и минерального раствора, насыщающих керн. Процесс заполнения ячейки жидкостью с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью может быть использован для проведения экспериментов по многофазной фильтрации или экспериментов по вытеснению жидкостей из образца.

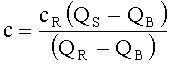

Для определения объемной теплоемкости образца и жидкости, заполняющей ячейку калориметра, осуществляют последовательное повышение и понижение температуры в ячейке и измеряют тепловой эффект, производимый за счет повышения и понижения температуры. Объемная теплоемкость тела (c) - физическая величина, определяющая отношение бесконечно малого количества теплоты, полученного единицей объема тела, к соответствующему приращению его температуры. Способы определения объемной теплоемкости тела с помощью ДСК хорошо известны (см., например, "Experimental evaluation of procedures for heat capacity measurement by differential scanning calorimetry" Ramakumar K., Saxena M., Deb S. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, V.66, Iss. 2, 2001, pp.387-397). Для определения теплоемкости с помощью ДСК обычно проводят три эксперимента - один эксперимент с пустой ячейкой, второй эксперимент с ячейкой, заполненной образцом сравнения с известной объемной теплоемкостью (cR), близкой по своему значению к теплоемкости изучаемого тела, а третий эксперимент - непосредственно с исследуемым образцом. В ходе проведения всех перечисленных экспериментов изменяется температура нагревательной камеры калориметра, содержащей измерительные ячейки, и фиксируется изменение теплового потока. Суммирование теплового потока по времени позволяет определять суммарный тепловой эффект. При измерении теплоемкости для повышения точности предпочтительно использовать метод, при котором температура образца меняется ступенчато, т.е. имеются два изотермических участка до повышения температуры и после повышения температуры, причем второй участок достаточно длительный и обеспечивает стабилизацию теплового потока. Площадь между кривой теплового потока и базовой линией соответствует измеряемому тепловому эффекту. Теплоемкость исследуемого объекта определяется по формуле

,

,

где QS, QB, QR - суммарные тепловые эффекты, полученные в экспериментах с образцом, без образца и с образцом сравнения соответственно. На фиг.2 показан профиль температуры образца и теплового потока при измерении теплоемкости и измеряемый тепловой эффект (заштрихованная область).

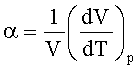

Для определения суммарного коэффициента теплового объемного расширения (КТОР) образца и жидкости, заполняющей ячейку калориметра, осуществляют ступенчатое повышение и понижение давления в ячейке с образцом путем нагнетания жидкости - жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью в ячейку и измеряют производимый за счет повышения и понижения давления тепловой эффект. Предпочтительно используют ту же жидкость с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью, которая использовалась для заполнения ячейки.

Коэффициент теплового объемного расширения - это физическая величина, характеризующая относительное изменение объема тела с увеличением температуры на один градус при постоянном давлении:

,

,

где V - объем, T - температура, p - давление. КТОР имеет размерность обратной температуры.

КТОР - важный термодинамический параметр, характеризующий свойства. Этот параметр часто необходим для описания моделей жидкостей, используемых, например, для моделирования свойств нефтегазовой залежи в нефтяной индустрии. КТОР для данного материала зависит от температуры и давления. Способы измерения КТОР с помощью ДСК описаны, например, в патенте US 6869214 B2 или в работе (S. Verdier, S.I. Andersen. "Determination of Isobaric Thermal Expansivity of Organic Compounds from 0.1 to 30 MPa at 30°C with an Isothermal Pressure Scanning Microcalorimeter").

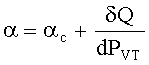

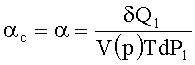

При повышении давления в ячейке калориметра путем нагнетания жидкости измеряемый суммарный тепловой эффект δQ связан с КТОР образца, находящегося в ячейке α, КТОР материала ячейки αc, температурой в ячейке T, объемом жидкости в ячейке V, а также шагом изменения давления dP следующим образом:

.

.

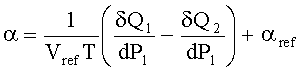

Если КТОР материала измерительной ячейки заранее неизвестен, то его можно определить с помощью дополнительного эксперимента. В дополнительном эксперименте часть жидкости в ячейке заменяют телом (R) с известным объемом vref и КТОР αref и проводят аналогичный эксперимент. КТОР исследуемого образца и КТОР материала ячейки калориметра находится из следующих уравнений:

где δQ1 - суммарный тепловой эффект, когда в ячейке калориметра находится исследуемый образец,

dP1 - изменение давления в случае, когда в ячейке калориметра находится исследуемый образец,

δQ2 - суммарный тепловой эффект, когда в ячейке калориметра находится исследуемый образец, часть которого заменена телом с известным объемом и коэффициентом объемного теплового расширения,

dP2 - изменение давления в случае, когда в ячейке калориметра находится исследуемый образец, часть которого заменена телом с известным объемом и коэффициентом объемного теплового расширения.

При этом для повышения точности желательно подбирать данное тело так, чтобы его КТОР был близок к КТОР исследуемого образца.

На фиг.3 показано изменение теплового потока и тепловой эффект (заштрихованная область), получаемый при ступенчатом изменении давления.

Затем решают систему уравнений (1) и находят объемы компонент, составляющих образец. При этом данные о плотности, объемной теплоемкости и КТОР каждой компоненты могут быть взяты из табличных значений или измерены отдельно. Так, например, при исследовании керна горной породы, как правило, имеется предварительная информация о составе твердой фазы; кроме того, обычно имеются образцы жидкостей (нефть, минеральный раствор), насыщающих керн, на которых известными методами, в том числе с помощью ДСК, могут быть проведены измерения этих величин.

В соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения измеряют массу, объем и теплоемкость образца многокомпонентной среды, например керна горной породы. Теплоемкость может быть определена, например, методом калориметрии, описанным в отношении первого варианта осуществления изобретения. Образец помещают в ячейку 1 ДСК. Путем нагнетания в ячейку жидкости с известным коэффициентом теплового объемного расширения, например воды, углеводородной жидкости или любой из жидкостей, входящих в состав образца в качестве одной из компонент, осуществляют ступенчатое повышение и понижение давления. Измеряют тепловой эффект, связанный с изменением давления, и вычисляют КТОР образца и жидкости в ячейке калориметра аналогично тому, как это описано для первого варианта осуществления изобретения.

Затем решают систему уравнений (2) и находят объемы компонент, составляющих образец. При этом данные о плотности, объемной теплоемкости и КТОР каждой компоненты могут быть взяты из табличных значений или измерены отдельно. Так, например, при исследовании керна горной породы, как правило, имеется предварительная информация о составе твердой фазы; кроме того, обычно имеются образцы жидкостей (нефть, минеральный раствор), насыщающих керн, на которых известными методами, в том числе с помощью ДСК, могут быть проведены измерения этих величин.

В соответствии с третьим вариантом осуществления изобретения измеряют объем образца многокомпонентной среды, например керна горной породы. Помещают образец в ячейку 1 ДСК. Оставшийся свободным объем ячейки калориметра заполняют жидкостью с известным коэффициентом теплового объемного расширения и известной объемной теплоемкостью, например водой, углеводородной жидкостью или любым из жидких компонент, уже присутствующих в керне в качестве одной из компонент. Так, например, при исследовании керна, как правило, имеются образцы нефти и минерального раствора, насыщающих керн. Осуществляют вытеснение жидкости из образца другой жидкостью или прокачку (фильтрацию) жидкости через образец.

Измеряют КТОР образца и жидкости, заполняющих ячейку калориметра - измерение КТОР аналогично тому, как это описано в отношении первого варианта осуществления изобретения.

Решают систему уравнения (3) и находят объемы компонент, составляющих образец. При этом данные о плотности, объемной теплоемкости и КТОР каждой компоненты могут быть взяты из табличных значений или измерены отдельно. Так, например, при исследовании керна горной породы, как правило, имеется предварительная информация о составе твердой фазы; кроме того, обычно имеются образцы жидкостей (нефть, минеральный раствор), насыщающих керн, на которых известными методами, в том числе с помощью ДСК, могут быть проведены измерения этих величин.