Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА В СКВАЖИНЕ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для повышения производительности добывающих и нагнетательных скважин.

Известен способ гидравлического разрыва пласта в скважине (патент RU №2358100, МПК Е21В 43/26, опубл. 10.06.2009 г.), включающий перфорацию стенок скважины каналами глубиной не менее протяженности зоны концентрации напряжений в породах от ствола существующей скважины и закачку в скважину гелеобразной жидкости разрыва «Химеко» порциями: первой - в объеме 3-8 м3; второй - в объеме 10-12 м3 и с крепителем трещин разрыва; третьей - в объеме 2-3 м3, после чего осуществляют продавку порций гелеобразной жидкости в пласт с расходом 0,5-1 м3/мин.

Недостатками данного способа являются:

- во-первых, небольшой радиус дренирования скважин, так как в первой порции закачивается всего 3-8 м3 гелеобразной жидкости разрыва, поэтому при закачке дальнейших порций гелеобразной жидкости разрыва с проппантом невозможно продавить проппант глубже уже образованной трещины пласта (развить трещину), кроме того, применяется гелеобразная жидкость разрыва «Химеко» с одной динамической вязкостью и крепителем трещин одной фракции;

- во-вторых, неравномерное распределение проппанта в трещине пласта, которое происходит из-за того, что крепитель трещин добавляют только при закачке второй порции гелеобразной жидкости разрыва в объеме 10-12 м3, которую затем продавливают в пласт, поэтому проппант концентрируется в основном только в определенной зоне трещины пласта, т.е. в той зоне трещины пласта, куда удалось осуществить продавку проппанта;

- в-третьих, низкая эффективность проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) вследствие неравномерной закрепленности трещины в пласте, т.е. трещина при последующей эксплуатации добывающей или нагнетательной скважины в короткий промежуток времени смыкается, что приводит к снижению производительности добывающих и нагнетательных скважин.

Наиболее близким по технической сущности является способ гидравлического разрыва пласта в скважине (патент RU №2473798, МПК Е21В 43/26, опубл. 27.01.2013 г.), включающий перфорацию стенок скважины в интервале пласта каналами глубиной не менее протяженности зоны концентрации напряжений в породах от ствола скважины, спуск колонны труб с пакером, посадку пакера над кровлей перфорированного продуктивного пласта, закачку в подпакерную зону гелированной жидкости разрыва, создание в подпакерной зоне давления гидроразрыва пласта и продавку в образовавшуюся трещину пласта гелированной жидкости разрыва с проппантом, причем перед проведением гидравлического разрыва пласта - ГРП колонну труб заполняют технологической жидкостью и определяют общий объем гелированной жидкости разрыва по формуле:

Vг=K·Hп,

где Vг - суммарный объем жидкости разрыва, м3;

К - коэффициент перевода (К=11-12), м3/м;

Нп - высота интервала перфорации пласта, м,

общий объем гелированной жидкости разрыва разделяют на две части, из которого 2/3 Vг - объем сшитого геля, а 1/3 Vг - линейный гель, процесс ГРП начинают с закачки в скважину по колонне труб гелированной жидкости разрыва - сшитого геля с динамической вязкостью 150-200 сПа до образования трещины разрыва в пласте, после создания трещины разрыва в пласте оставшийся от 2/3 Vг объем сшитого геля закачивают равными порциями в 3-5 циклов с добавлением проппанта фракции 12-18 меш. с расходом 1,5-2 м3/мин, причем проппант вводят в сшитый гель ступенчато с увеличением концентраций от 200 кг/м3 до 1000 кг/м3, далее, не останавливая процесс ГРП, в скважину по колонне труб, увеличив расход до 2,5-3 м3/мин, закачивают равными порциями в 3-5 циклов жидкость разрыва - линейный гель динамической вязкостью 30-50 сПа с добавлением проппанта фракции 20-40 меш. со ступенчатым увеличением концентрации от 200 кг/м3 до 1000 кг/м3, после закачки в колонну труб скважины последней порции линейного геля с проппантом производят их продавку в пласт технологической жидкостью, при этом в процессе продавки снижают расход технологической жидкости до 0,5-1 м3/мин в течение 1-3 мин и вновь возобновляют закачку с расходом 2,5-3 м3/мин до полной продавки линейного геля с проппантом в пласт, после чего производят выдержку в течение времени, необходимого для спада давления закачки на 70-80%, распакеровывают пакер и извлекают его с колонной труб из скважины.

Недостатками данного способа являются:

- во-первых, недостаточная эффективность гидравлического разрыва пласта, обусловленная тем, что постепенное увеличение концентрации проппанта с различными фракциями приводит к тому, что происходит «вдавливание фракций проппанта» как между собой, что ухудшает проводимость трещины, так и в прилегающие к поверхности трещины, т.е. зерна проппанта внедряются в породу, тем самым уменьшая эффективное раскрытие трещин, особенно это проявляется в рыхлых породах;

- во-вторых, некачественное крепление трещины в пласте, обусловленное тем, что создание длинных трещин разрыва в пласте с их последующим последовательным креплением проппантом различных фракций приводит к высокой продолжительности процесса смыкания трещин, заполненных проппантом, вследствие уплотнения зерен проппанта и оседания мелких фракций в нижней части трещин, что увеличивает вероятность формирования локальных каналов, или «карманов», в проппантной набивке с низким сжимающим трещину напряжением, что облегчает вынос проппанта при добыче;

- в-третьих, в процессе эксплуатации скважины в прискважинной зоне происходят сдвиговые перемещения фракций проппанта между собой с их разрушением, что снижает проводимость трещины в прискважинной зоне;

- в-четвертых, применение сшитого геля в качестве жидкости гидроразрыва увеличивает гидравлическое сопротивление, при этом трещины получаются короткими и широкими, что ограничивает их применение в высокопроницаемых пластах, особенно при расположении вблизи водоносных пластов и пропластков;

- в-пятых, по способу сначала циклически производится гидравлический разрыв пласта, а затем циклическое крепление образовавшихся трещин проппантом, при этом конечные участки трещин к моменту их заполнения проппантом успевают сомкнуться, что снижает пропускную способность трещин разрыва.

Техническими задачами изобретения являются повышение эффективности гидравлического разрыва пласта и качества крепления проппанта за счет создания структуры, неподвижно удерживающей зерна проппанта в призабойной зоне пласта, и, как следствие, минимизации выхода проппанта в ствол скважины, а также исключение разрушения проппанта в прискважиной зоне пласта с возможностью реализации способа в высокопроницаемых пластах.

Поставленные технические задачи решаются способом гидравлического разрыва пласта в скважине, включающим перфорацию стенок скважины в интервале пласта каналами глубиной не менее протяженности зоны концентрации напряжений в породах от ствола скважины, спуск колонны труб с пакером, посадку пакера над кровлей перфорированного продуктивного пласта, закачку в подпакерную зону гелированной жидкости разрыва, заполнение колонны технологической жидкостью, определение общего объема гелированной жидкости разрыва, создание в подпакерной зоне давления гидроразрыва пласта и продавку в образовавшуюся трещину пласта гелированной жидкости разрыва с проппантом, выдержку в течение времени, необходимого для спада давления на 70%, распакеровку и извлечение пакера с колонной труб из скважины.

Новым является то, что после определения общего объема гелированной жидкости разрыва закачивают в скважину по колонне труб гелированную жидкость разрыва - линейный гель - до образования трещин разрыва в пласте, оставшийся объем гелированной жидкости разрыва после образования трещин разрыва в пласте разделяют на две части: сшитый гель и линейный гель, затем циклически производят поочередную закачку сначала линейного, а затем сшитого геля с добавлением проппанта в 3-5 циклов, причем линейный гель закачивают равными порциями с расходом 4-6 м3/мин и концентрацией проппанта 400 кг/м3, а сшитый гель закачивают со ступенчатым увеличением объема закачки от 3 до 7 м3 с расходом 1-2 м3/мин и концентрацией проппанта 1200 кг/м3, при этом в последние порции линейного и сшитого гелей с проппантом добавляют стекловолокно в количестве 1,5% от веса проппанта в каждой из последних порций линейного и сшитого гелей и закачивают их в колонну труб, затем продавливают их в пласт технологической жидкостью и выдерживают в течение времени, необходимого для спада давления на 70%, производят распакеровку и извлекают пакер с колонной труб из скважины.

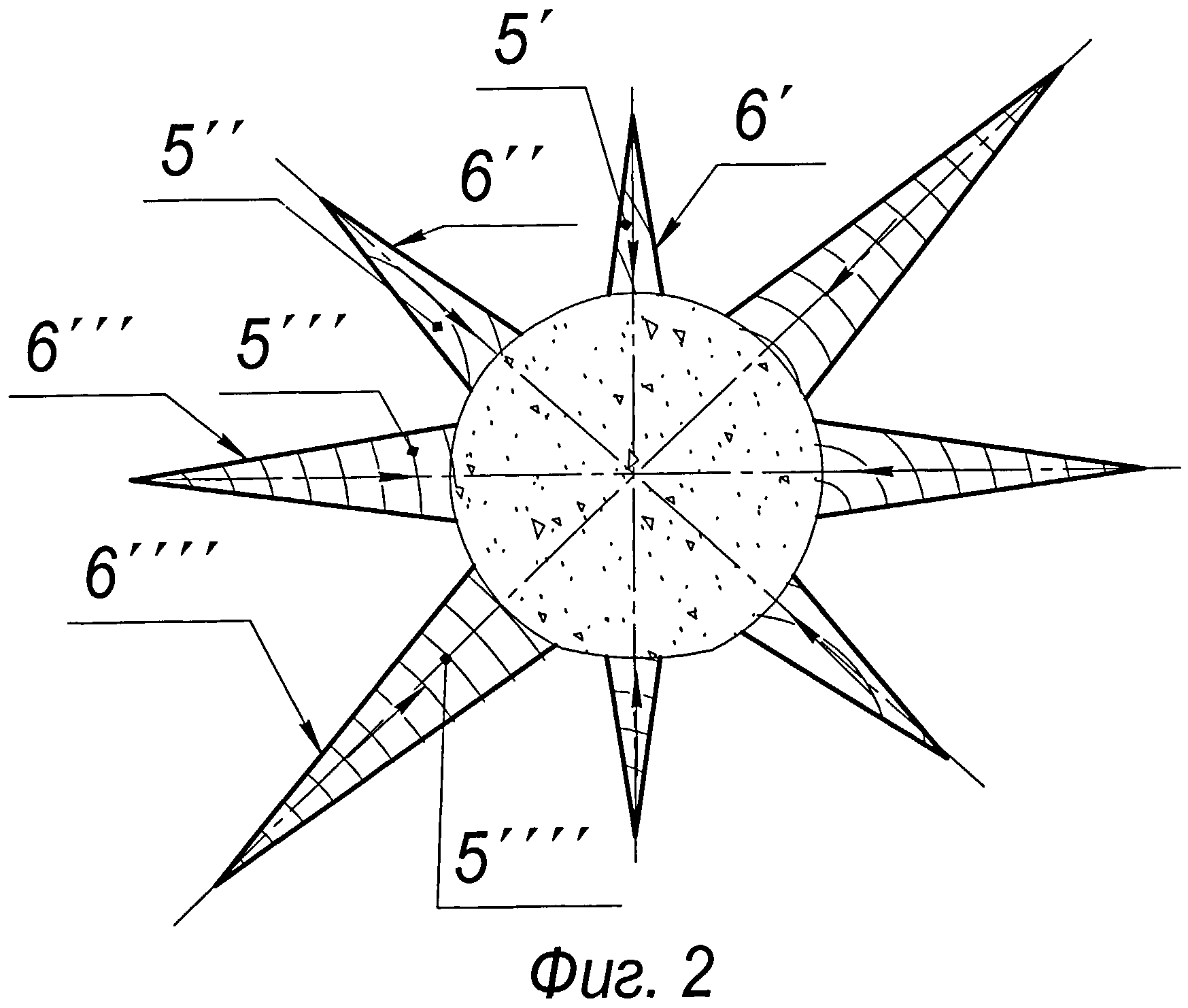

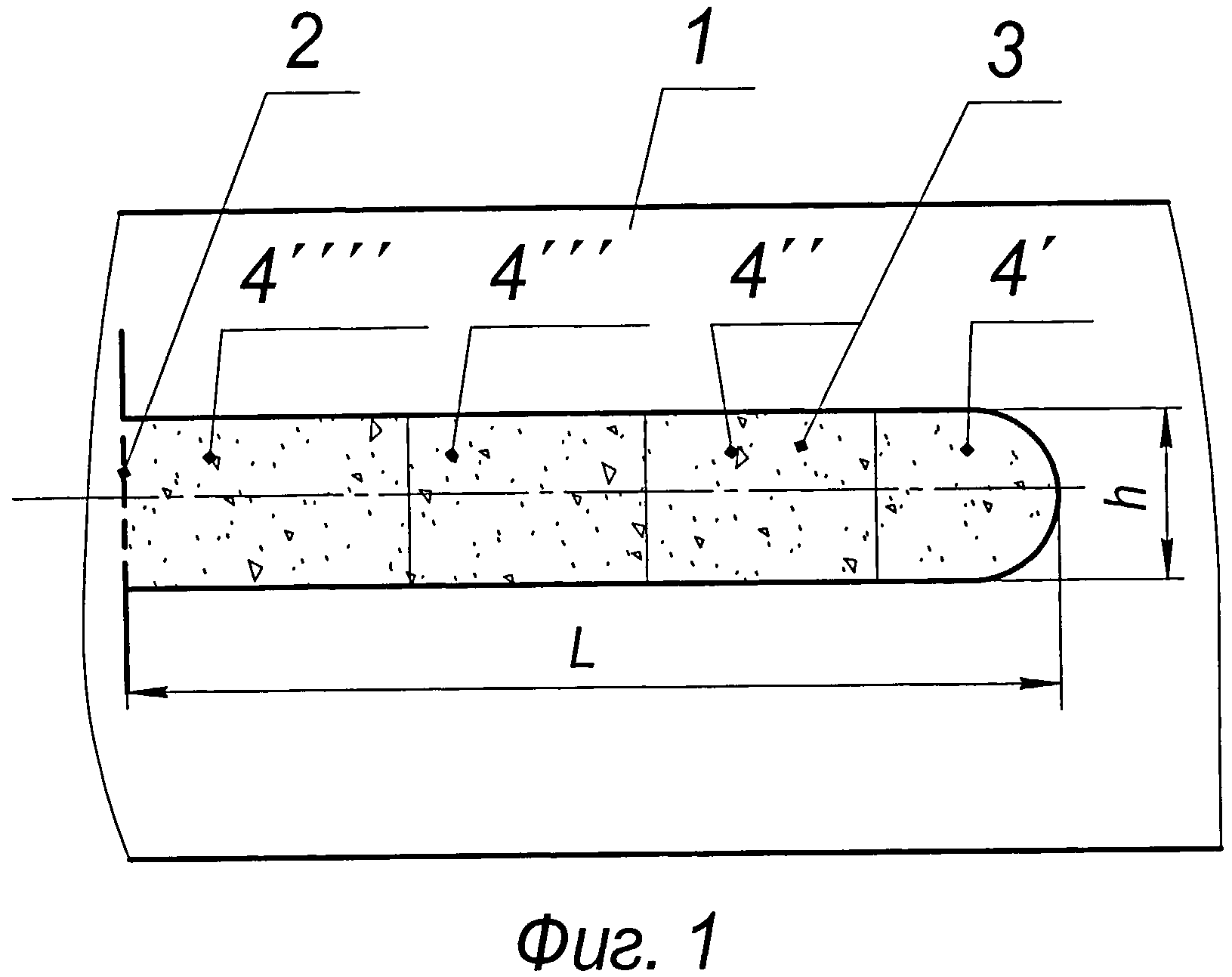

На фиг.1 и 2 показан процесс реализации способа гидравлического разрыва пласта.

Предлагаемый способ гидравлического разрыва пласта в скважине осуществляют следующим образом.

Способ гидравлического разрыва пласта (ГРП) в скважине включает перфорацию стенок скважины каналами глубиной не менее протяженности зоны концентрации напряжений в породах от ствола скважины любым известным способом, например, как описано в патенте RU №2358100, МПК Е21В 43/26, опубл. 10.06.2009 г.

Далее в скважину, в зону ГРП, производят спуск колонны труб, например колонны насосно-компрессорных труб 73 мм, с пакером так, чтобы пакер находился на 5-10 м выше кровли пласта 1 (см. фиг.1), подлежащего ГРП, а нижний конец колонны труб - на уровне кровли пласта 1, после чего производят посадку пакера любой известной конструкции, например проходной пакер с якорем с механической поворотной установкой ПРО-ЯМ2-ЯГ1(Ф) или ПРО-ЯМ3-ЯГ2(Ф) (на 100 МПа) производства научно-производственной фирмы «Пакер» (г.Октябрьский, Республика Башкортостан, Российская Федерация).

Таким образом, герметизируют заколонное пространство скважины с целью защиты стенок скважины от воздействия высокого давления, возникающего в процессе ГРП.

Далее колонну труб заполняют технологической жидкостью, например сточной водой плотностью 1180 кг/м3, и определяют общий объем гелированной жидкости разрыва по следующей формуле:

Vг=k·Нп,

где Vг - общий объем гелированной жидкости разрыва, м3;

k=11-12 - коэффициент перевода, м3/м, примем k=11;

Нп - высота интервала перфорации пласта, м.

В данной формуле коэффициент перевода получен опытным путем и зависит от физико-химических свойств пласта 1, в котором производят ГРП.

Например, высота интервала перфорации пласта 6 м. Подставляя в формулу Vг=k·Нп, получаем общий объем гелированной жидкости разрыва:

Vг=11(м3/м)·6(м)=66 м3.

Готовят гелированную жидкость разрыва - линейный гель - любым известным способом, например, как описано в патенте RU №2381252, МПК С09К 8/68, опубл. 10.02.2010 г.

Закачивают в скважину по колонне труб гелированную жидкость разрыва - линейный гель - с динамической вязкостью, например, 30 сП до образования трещин разрыва в пласте.

Закачку линейного геля производят через перфорационные каналы 2 с расходом, например, 4,0 м3/мин до достижения разрыва породы пласта 1 и образования трещины разрыва 3, о чем будет свидетельствовать падение давления закачки и увеличение приемистости пласта 1. Например, при закачке линейного геля достигли давления 33 МПа, вследствие образования трещины разрыва 3 произошло падение давления закачки линейного геля на 30%, т.е. до 23 МПа, при этом приемистость пласта 1 увеличилась на 15%, например с 4,5 до 5,2 м3/мин.

Использование линейного геля (30 сП) в качестве жидкости разрыва в сравнении с сшитым гелем (150 сП) создает меньшее сопротивление, вследствие сравнительно низкой вязкости. В результате закачки линейного геля, имеющего небольшую динамическую вязкость (30 сП) с высоким расходом, получаются длинные, но узкие трещины разрыва 3, например длиной 25 м и шириной 30 мм, что эффективно в высокопроницаемых пластах при расположении вблизи них водоносных пластов и пропластков.

В процессе образования трещины 3 по колонне труб в пласт 1 была закачана гелеобразная жидкость разрыва - линейный гель в объеме, например, 26 м3.

В результате остается гелеобразная жидкость разрыва в объеме 40 м3 (Vг2=Vг-Vг1=66-26=40 м3). Оставшийся объем гелированной жидкости разрыва (40 м3) разделяют на две равные части: сшитый гель и линейный гель.

Циклически, в 3-5 циклов, производят поочередную закачку порций линейного геля с добавлением проппанта и сшитого геля с добавлением проппанта. Например, используют проппант фракции 20-40 меш. в четыре цикла.

Готовят гелированную жидкость разрыва - сшитый гель - в объеме 20 м3 с добавлением в линейный гель, например, боратного сшивателя или используют любой известный сшитый гель, например, см. главу 3 монографии С.А. Рябоконя «Технологические жидкости для заканчивания и ремонта скважин (ОАО НПО «Бурение», 2006. С.153).

Используют проппант фракций 20-40 меш., который изготавливают по ГОСТ Р 51761-2005 «Проппанты алюмосиликатные. Технические условия» и выпускают на Боровичевском комбинате огнеупоров (г.Боровичи, Республика Беларусь).

Весь объем линейного геля (20 м3) закачивают равными порциями, как указано выше, в четыре цикла (4', 4", 4'", 4"") (20 м3/4=5 м3), т.е. по 5 м3 в порции с расходом не менее 4 м3/мин, например 4,5 м3/мин и с концентрацией проппанта 400 кг/м3.

При циклической закачке линейного геля происходит заполнение и уплотнение проппантом трещины разрыва 1 (см. фиг.1).

Объем сшитого геля (20 м3) закачивают также в четыре цикла (5', 5", 5'", 5""), но со ступенчатым увеличением объема закачки, например, на 1 м3 с расходом 1,5-2 м3/мин, например с расходом 1,7 м3/мин и концентрацией проппанта 1200 кг/м3.

Закачку сшитого геля начинают, например, с объема 3,5 м3, увеличивая объем закачки в каждой порции на 1,0 м3, т.е. 3,5 м3, 4,5 м3, 5,5 м3, 6,5 м3 с концентрацией проппанта 1200 кг/м3. При каждой циклической закачке сшитого геля с проппантом на конечном участке длинной и узкой трещины разрыва, заполненной и уплотненной проппантом, при закачке последнего с линейным гелем образуются вертикальные трещины (6', 6", 6'", 6"") (см. фиг.2).

Перед закачкой последних, четвертых, порций линейного геля с проппантом в объеме 5 м3 и сшитого геля с проппантом в объеме 6,5 м3 в них добавляют стекловолокно в количестве 1,5% от веса проппанта в каждой из последних порций линейного и сшитого гелей.

Стекловолокно применяют по ГОСТ 8325-93 «Стекловолокно. Нити крученые комплексные. Технические условия» или по ГОСТ 17139-2000 «Стекловолокно».

Определяют количество стекловолокна, которое необходимо добавить в последнюю порцию линейного геля объемом 5 м3 с проппантом концентрации 400 кг/м3:

400 кг/м3·5 м3=2000 кг, 2000 кг·1,5% /100%=30 кг.

Таким образом, перед закачкой в последнюю порцию линейного геля с проппантом добавляют 30 кг стекловолокна.

Определяют количество стекловолокна, которое необходимо добавить в последнюю порцию сшитого геля объемом 6,5 м3 с проппантом концентрации 1200 кг/м3:

1200 кг/м3·6,5 м3=7800 кг, 7800 кг·1,5%/100%=117 кг.

Таким образом, перед закачкой в последнюю порцию линейного геля добавляют 117 кг стекловолокна.

После закачки последней порции сшитого геля с проппантом концентрации 1200 кг/м3 с добавлением стекловолокна производят его продавку в пласт технологической жидкостью плотностью, например, 1180 кг/м3.

Стеклянные волокна, добавляемые в последние порции проппанта, создают в призабойной зоне пласта структуру, неподвижно удерживающую зерна проппанта, и исключающую их перемещение относительно друг друга и разрушение, поэтому пропускная способность трещины, закрепленной проппантом с добавлением стекловолокна, гораздо выше в сравнении с обычным проппантом, что особенно важно в прискважинной зоне пласта 1, это минимизирует выход проппанта в ствол скважины при последующем стравливании давления и освоении скважины.

Объем технологической жидкости, достаточный для полной продавки в пласт последней порции сшитого геля с проппантом и стекловолокном, соответствует полуторакратному внутреннему объему спущенной в скважину колонны труб, например 3,5 м3.

По окончании продавки технологической жидкостью линейного геля с добавлением проппанта и сшитого геля с добавлением проппанта и стекловолокна в пласт производят выдержку в течение времени, необходимого для спада давления закачки на 70% в течение 30-60 мин. Например, при продавке последней порции сшитого геля с проппантом и стекловолокном значение давления составляло 33 МПа.

33 МПа-(33·70%/100%)=33 МПа-23 МПа=10 МПа.

В течение 30 мин производят технологическую выдержку до спада давления до 10,0 МПа, производят распакеровку и извлекают пакер с колонной труб из скважины.

Пример 1.

В скважину, в зону ГРП, спускают колонну насосно-компрессорных труб (НКТ) 73 мм с пакером, производят посадку пакера на 7 м выше кровли пласта.

Заполняют колонну НКТ сточной водой плотностью 1180 кг/м3 и определяют общий объем гелированной жидкости при высоте интервала перфорации пласта 5 м.

Подставляя в формулу Vг=k·Нп, получаем общий объем гелированной жидкости разрыва:

Vг=11(м3/м)·5(м)=55 м3.

Закачивают в скважину по колонне труб гелированную жидкость разрыва - линейный гель - до образования трещин разрыва в пласте.

Закачку линейного геля производят через перфорационные каналы 2 с расходом 4,5 м3/мин до достижения разрыва породы пласта и образования трещины разрыва, о чем будет свидетельствовать падение давления закачки и увеличение приемистости пласта. При закачке линейного геля достигли давления 35 МПа, вследствие образования трещины разрыва произошло падение давления закачки линейного геля на 35%, т.е. до 23 МПа, при этом приемистость пласта 1 увеличилась на 25%, например с 4,5 до 5,4 м3/мин.

В процессе образования трещины 3 по колонне труб в пласт 1 была закачана гелеобразная жидкость разрыва - линейный гель в объеме 25 м3.

В результате остается гелеобразная жидкость разрыва в объеме 30 м3(Vг2=Vг-Vг1=55-25=30 м3). Оставшийся объем гелированной жидкости разрыва (30 м3) разделяют на две равные части: сшитый гель и линейный гель.

Циклически (в 3 цикла), производят поочередную закачку порций линейного геля с добавлением проппанта и сшитого геля с добавлением проппанта фракции 20-40 меш в три цикла.

Готовят гелированную жидкость разрыва - сшитый гель в объеме 15 м3.

Весь объем линейного геля (15 м3) закачивают равными порциями, как указано выше, в три цикла (15 м3/3=5 м3), т.е. по 5 м3 в порции с расходом 5 м3/мин и концентрацией проппанта 400 кг/м3.

Объем сшитого геля (15 м3) закачивают также в три цикла со ступенчатым увеличением объема закачки, например на 2 м3, с расходом 1,8 м3/мин и концентрацией проппанта 1200 кг/м3. Начинают закачку сшитого геля с объема 3,0 м3, увеличивая объем закачки в каждой порции на 1 м3, т.е. 3,0 м3, 5,0 м3, 7,0 м3 с концентрацией проппанта 1200 кг/м3.

Перед закачкой последней, третьей, порции линейного геля с проппантом в объеме 5 м3 и сшитого геля с проппантом в объеме 7,0 м3 в них добавляют стекловолокно в количестве 1,5% от веса проппанта в каждой из последних порций линейного и сшитого гелей.

Определяют количество стекловолокна, которое необходимо добавить в последнюю порцию линейного геля объемом 5 м3 с проппантом концентрации 400 кг/м3:

400 кг/м3·5 м3=2000 кг, 2000 кг·1,5%/100%=30 кг.

Таким образом, перед закачкой в последнюю порцию линейного геля с проппантом добавляют 30 кг стекловолокна.

Определяют количество стекловолокна, которое необходимо добавить в последнюю порцию сшитого геля объемом 6,5 м3 с проппантом концентрации 1200 кг/м3:

1200 кг/м3·7,0 м3=8400 кг, 8400 кг·1,5%/100%=126 кг.

Таким образом, перед закачкой в последнюю порцию линейного геля добавляют 126 кг стекловолокна. После закачки последней порции сшитого геля с проппантом концентрации 1200 кг/м3 с добавлением стекловолокна производят его продавку в пласт технологической жидкостью плотностью 1180 кг/м3 в объеме 3,0 м3.

Производят выдержку в течение времени, необходимого для спада давления закачки на 70%. При продавке последней порции сшитого геля с проппантом и стекловолокном значение давления составляет 30 МПа.

30 МПа-(30 МПа·70%/100%)=30 МПа-21 МПа=9 МПа.

В течение 50 мин. производят технологическую выдержку до спада давления до 9,0 МПа, производят распакеровку и извлекают пакер с колонной труб из скважины.

Пример 2.

В скважину, в зону ГРП, спускают колонну насосно-компрессорных труб (НКТ) 73 мм с пакером, производят посадку пакера на 7 м выше кровли пласта.

Заполняют колонну НКТ сточной водой плотностью 1180 кг/м3 и определяют общий объем гелированной жидкости при высоте интервала перфорации пласта 4 м.

Подставляя в формулу Vг=k·Нп, получаем общий объем гелированной жидкости разрыва:

Vг=11(м3/м)·7(м)=77 м3.

Закачивают в скважину по колонне труб гелированную жидкость разрыва - линейный гель - до образования трещин разрыва в пласте.

Закачку линейного геля производят через перфорационные каналы 2 с расходом 4,5 м3/мин до достижения разрыва породы пласта и образования трещины разрыва, о чем будет свидетельствовать падение давления закачки и увеличение приемистости пласта. При закачке линейного геля достигли давления 35 МПа, вследствие образования трещины разрыва произошло падение давления закачки линейного геля на 35%, т.е. до 23 МПа, при этом приемистость пласта 1 увеличилась на 25%, например с 4,5 до 5,4 м3/мин.

В процессе образования трещины 3 по колонне труб в пласт 1 была закачана гелеобразная жидкость разрыва - линейный гель в объеме 25 м3.

В результате остается гелеобразная жидкость разрыва в объеме 50 м3(Vг2=Vг-Vг1=77-27=50 м3). Оставшийся объем гелированной жидкости разрыва (50 м3) разделяют на две равные части: сшитый гель и линейный гель.

Циклически (в 5 циклов) производят поочередную закачку порций линейного геля с добавлением проппанта и сшитого геля с добавлением проппанта фракции 20-40 меш. в пять циклов.

Готовят гелированную жидкость разрыва - сшитый гель в объеме 15 м3.

Весь объем линейного геля (25 м3) закачивают равными порциями, как указано выше, в пять циклов (25 м3/5=5 м3), т.е. по 5 м3 в порции с расходом 6 м3/мин и концентрацией проппанта 400 кг/м3.

Объем сшитого геля (25 м3) закачивают также в пять циклов со ступенчатым увеличением объема закачки с расходом 2,0 м3/мин и концентрацией проппанта 1200 кг/м3. Начинают закачку сшитого геля с объема 3,0 м3, увеличивая объем закачки в каждой порции на 1,0 м3, т.е. 3,0 м3, 4,0 м3, 5,0 м3, 6,0 м3, 7,0 м3, с концентрацией проппанта 1200 кг/м3.

Перед закачкой последних, пятых, порций линейного геля с проппантом в объеме 5 м3 и сшитого геля с проппантом в объеме 7,0 м3 в них добавляют стекловолокно в количестве 1,5% от веса проппанта в каждой из последних порций линейного и сшитого гелей.

Определяют количество стекловолокна, которое необходимо добавить в последнюю порцию линейного геля объемом 5 м3 с проппантом концентрации 400 кг/м3:

400 кг/м3·5 м3=2000 кг, 2000 кг·1,5%/100%=30 кг.

Таким образом, перед закачкой в последнюю порцию линейного геля с проппантом добавляют 30 кг стекловолокна.

Определяют количество стекловолокна, которое необходимо добавить в последнюю порцию сшитого геля объемом 6,5 м3 с проппантом концентрации 1200 кг/м3:

1200 кг/м3·7,0 м3=8400 кг, 8400 кг·1,5%/100%=126 кг.

Таким образом, перед закачкой в последнюю порцию линейного геля добавляют 126 кг стекловолокна.

После закачки последней порции сшитого геля с проппантом концентрации 1200 кг/м3 с добавлением стекловолокна производят его продавку в пласт технологической жидкостью плотностью 1180 кг/м3 в объеме 4,5 м3.

Производят выдержку в течение времени, необходимого для спада давления закачки на 70%. При продавке последней порции сшитого геля с проппантом и стекловолокном значение давления составляет 30 МПа.

30 МПа-(30 МПа·70%/100%)=30 МПа-21 МПа=9 МПа.

В течение 50 мин производят технологическую выдержку до спада давления до 9,0 МПа, производят распакеровку и извлекают пакер с колонной труб из скважины.

Пример 3.

В скважину, в зону ГРП, спускают колонну насосно-компрессорных труб (НКТ) 73 мм с пакером, производят посадку пакера на 7 м выше кровли пласта.

Заполняют колонну НКТ сточной водой плотностью 1180 кг/м3 и определяют общий объем гелированной жидкости при высоте интервала перфорации пласта 4 м.

Подставляя в формулу Vг=k·Нп, получаем общий объем гелированной жидкости разрыва:

Vг=11(м3/м)·4(м)=44 м3.

Закачивают в скважину по колонне труб гелированную жидкость разрыва - линейный гель - до образования трещин разрыва в пласте.

Закачку линейного геля производят через перфорационные каналы 2 с расходом 4,5 м3/мин до достижения разрыва породы пласта и образования трещины разрыва, о чем будет свидетельствовать падение давления закачки и увеличение приемистости пласта. При закачке линейного геля достигли давления 35 МПа, вследствие образования трещины разрыва произошло падение давления закачки линейного геля на 35%, т.е. до 23 МПа, при этом приемистость пласта 1 увеличилась на 25%, например с 4,5 до 5,4 м3/мин.

В процессе образования трещины 3 по колонне труб в пласт 1 была закачана гелеобразная жидкость разрыва - линейный гель в объеме 25 м3. В результате остается гелеобразная жидкость разрыва в объеме 32 м3(Vг2=Vг-Vг1=44 м3-12 м3=32 м3). Оставшийся объем гелированной жидкости разрыва (32 м3) разделяют на две равные части: сшитый гель и линейный гель.

Циклически, в 4 цикла, производят поочередную закачку порций линейного геля с добавлением проппанта и сшитого геля с добавлением проппанта фракции, 20-40 меш. в четыре цикла.

Готовят гелированную жидкость разрыва - сшитый гель в объеме 16 м3.

Весь объем линейного геля (16 м3) закачивают равными порциями, как указано выше, в четыре цикла (16 м3/4=4 м3), т.е. по 4 м3 в порции с расходом 4 м3/мин и концентрацией проппанта 400 кг/м3. Объем сшитого геля (16 м3) закачивают также в четыре цикла со ступенчатым увеличением объема закачки с расходом 1,5 м3/мин и концентрацией проппанта 1200 кг/м3. Начинают закачку сшитого геля с объема 3,0 м3, увеличивая объем закачки в каждой порции на 0,5 м3, т.е. 3,25 м3, 3,75 м3, 4,25 м3, 4,75 м3, с концентрацией проппанта 1200 кг/м3.

Перед закачкой последних, четвертых, порций линейного геля с проппантом в объеме 4 м3 и сшитого геля с проппантом в объеме 4,75 м3 в них добавляют стекловолокно в количестве 1,5% от веса проппанта в каждой из последних порций линейного и сшитого гелей.

Определяют количество стекловолокна, которое необходимо добавить в последнюю порцию линейного геля объемом 4 м3 с проппантом концентрации 400 кг/м3:

400 кг/м3·4 м3=1600 кг, 1600 кг·1,5%/100%=24 кг.

Таким образом, перед закачкой в последнюю порцию линейного геля с проппантом добавляют 24 кг стекловолокна. Определяют количество стекловолокна, которое необходимо добавить в последнюю порцию сшитого геля объемом 4,75 м3 с проппантом концентрации 1200 кг/м3:

1200 кг/м3·4,75 м3=5700 кг, 5700 кг·1,5%/100%=85,5 кг.

Таким образом, перед закачкой в последнюю порцию линейного геля добавляют 85,5 кг стекловолокна.

После закачки последней порции сшитого геля с проппантом концентрации 1200 кг/м3 с добавлением стекловолокна производят его продавку в пласт технологической жидкостью плотностью 1180 кг/м3 в объеме 4,5 м3.

Производят выдержку в течение времени, необходимого для спада давления закачки на 70%. При продавке последней порции сшитого геля с проппантом и стекловолокном значение давления составляет 30 МПа.

30 МПа-(30 МПа·70%/100%)=30 МПа-21 МПа=9 МПа.

В течение 50 мин производят технологическую выдержку до спада давления до 9,0 МПа, производят распакеровку и извлекают пакер с колонной труб из скважины.

Предлагаемый способ позволяет повысить эффективность гидравлического разрыва пласта, качество крепления проппанта за счет создания структуры, неподвижно удерживающей зерна проппанта в призабойной зоне пласта, и, как следствие, минимизации выхода проппанта в ствол скважины, а также исключить разрушение проппанта в прискважиной зоне пласта при реализации способа в высокопроницаемых пластах.

Способ гидравлического разрыва пласта в скважине, включающий перфорацию стенок скважины в интервале пласта каналами глубиной не менее протяженности зоны концентрации напряжений в породах от ствола скважины, спуск колонны труб с пакером, посадку пакера над кровлей перфорированного продуктивного пласта, закачку в подпакерную зону гелированной жидкости разрыва, заполнение колонны технологической жидкостью, определение общего объема гелированной жидкости разрыва, создание в подпакерной зоне давления гидроразрыва пласта и продавку в образовавшуюся трещину пласта гелированной жидкости разрыва с проппантом, выдержку в течение времени, необходимого для спада давления на 70%, распакеровку и извлечение пакера с колонной труб из скважины, отличающийся тем, что после определения общего объема гелированной жидкости разрыва закачивают в скважину по колонне труб гелированную жидкость разрыва - линейный гель - до образования трещин разрыва в пласте, оставшийся объем гелированной жидкости разрыва после образования трещин разрыва в пласте разделяют на две части: сшитый гель и линейный гель, затем циклически производят поочередную закачку сначала линейного, а затем сшитого геля с добавлением проппанта в 3-5 циклов, причем линейный гель закачивают равными порциями с расходом 4-6 м/мин и концентрацией проппанта 400 кг/м, а сшитый гель закачивают со ступенчатым увеличением объема закачки от 3 до 7 м с расходом 1-2 м/мин и концентрацией проппанта 1200 кг/м, при этом в последние порции линейного и сшитого гелей с проппантом добавляют стекловолокно в количестве 1,5% от веса проппанта в каждой из последних порций линейного и сшитого гелей и закачивают их в колонну труб, затем продавливают их в пласт технологической жидкостью и выдерживают в течение времени, необходимого для спада давления на 70%, производят распакеровку и извлекают пакер с колонной труб из скважины.