Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ВЕНОЗНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ОККЛЮЗИИ БРАХИОЦЕФАЛЬНОЙ ВЕНЫ, АССОЦИИРОВАННОЙ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ ФИСТУЛОЙ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относиться к медицине, а именно к хирургии, и может быть использовано при лечении синдрома венозной гипертензии верхней конечности и головного мозга при окклюзии брахиоцефальной вены, ассоциированной с артериовенозной фистулой.

Наиболее часто окклюзирующая патология брахиоцефальных вен встречается у пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности (ТХПН), что, вероятно, связано с более частым и длительным использованием катетеров в этой группе населения. Считается, что в конечном итоге стеноз магистральных вен развивается у 40% пациентов, которые подверглись катетеризации брахицефальных вен. Патофизиология не совсем ясна, но, вероятно, неоднократные и длительные травмы, в связи увеличением объема и скорости тока крови, вызывают гиперплазию неоинтимы. Как правило, заболевание протекает бессимптомно, однако, если в пораженном бассейне функционирует артериовенозная фистула (АВФ), венозная гипертензия может проявиться отеком руки и нефункциональностью сосудистого доступа.

Проведение хорошего гемодиализа, с адекватной очисткой крови, принципиально зависит от качества доступа к системе кровообращения пациента. С тех пор как Брешии и Чимино впервые описали новый и надежный метод формирования артериовенозной фистулы (АВФ) [1], были предложены, и опробованы, многочисленные варианты формирования сосудистого доступа. Количество пациентов, которым требуется проведение гемодиализа, с каждым годом растет, повышается продолжительность их жизни. Ограниченность ресурсов для создания сосудистого доступа вынуждает хирурга к развитию хирургической техники с целью сохранения имеющихся доступов как можно дольше. Венозная гипертензия после формирования артериовенозной фистулы, или артериовенозного шунта, происходит приблизительно в 10-15% случаев [2,3]. По этой причине поддержание, сохранение и восстановление сосудистых доступов для программного гемодиализа является актуальной проблемой сосудистой хирургии и нефрологии. Нерациональная тактика формирования, и использования, постоянных сосудистых доступов влечет за собой быстрое истощение сосудистого ресурса пациента. Это, в свою очередь, приводит к неадекватному гемодиализу и быстрой декомпенсации состояния пациента.

Первые попытки протезирования верхней полой вены в эксперименте были предприняты C.Gluck в 1898 г. Многие годы поисков решения задачи по восстановлению венозного оттока в системе верхней полой вены показали, что реконструктивные операции для поддержания, или восстановления, центрального венозного кровотока могут эффективно купировать отек и обеспечить сохранение АВФ [4].

В качестве прототипа выбран способ перекрестного шунтирования, предложенный в диссертации Омарова К.С. в 2010 г.[5], в котором из продольного разреза на шее выделяют наружную яремную вену со стороны, противоположной окклюзии, и пересекают ее краниальный конец у места формирования. Выделяют венозный угол со стороны окклюзии, краниальный конец наружной яремной вены подкожно подводят к венозному углу и формируют анастомоз по типу «конец в бок». С целью предотвращения перегиба шунта, и его экстравазального сдавления, использована спираль А.Н. Веденского. В способе использован травматичный доступ при выделении венозного угла. Выделение и пересечение наружной яремной вены, с резицированием и перевязкой ее притоков, у больных с венозной гипертензией головного мозга приводит к ухудшению венозного оттока от головы. При тромбозе шунта, ввиду впадения наружной яремной вены в магистральную вену (венозный угол или подключичную вену), высок риск развития тромбоэмболических осложнений. При поражении подключичной вены, и/или венозного угла, из-за ограниченной длины вены, проведение операции невозможно.

Целью предложенного изобретения является купирование синдрома венозной гипертензии верхней конечности и головного мозга, при окклюзии брахиоцефальной вены (БЦВ), ассоциированной с артериовенозной фистулой, создание обходного шунтирования из бассейна пораженной БЦВ в бассейн интактной БЦВ с помощью миниинвазивного способа.

Сущность способа лечения синдрома венозной гипертензии верхней конечности и головного мозга при окклюзии брахиоцефальной вены, ассоциированной артериовенозной фистулой, включает разрез на шее, выделение яремной вены, венотомию, формирование анастомоза. Выполняют два разреза: первый - на стороне окклюзированной брахиоцефальной вены, в подключичной ямке, на 1 см ниже ключицы, и параллельно ей, длиной 5 см. Выделяют головную вену на протяжении 4-5 см. Второй разрез выполняют на шее, на противоположной стороне от яремной вырезки, по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, длиной 4 см. Выделяют переднюю яремную вену от яремной вырезки в краниальном направлении, на протяжении 4 см. Затем пережимают переднюю яремную вену в области яремной вырезки, и на 4 см выше нее. Производят продольную венотомию длиной 3 см, после чего формируют анастомоз передней яремной вены с воронкообразной манжетой протеза из политетрафторэтилена, армированного спиралью. При этом протез располагают сверху вниз, в направлении нижнего края раны, проводят его коротким туннеллером подкожно, дугообразно в рану подключичной области, пережимают головную вену в области впадения в подключичную вену, и на 4 см дистальнее. Производят продольную венотомию головной вены длиной 2-3 см, формируют анастомоз протеза и головной вены.

Разрез в подключичной ямке на стороне окклюзированной брахиоцефальной вены, параллельно ключице, на 1 см ниже ее, длиной 5 см, выполненный так, чтобы медиальный край раны располагался на середине ключицы, с выделением головной вены на протяжении 4-5 см, и второй разрез - по противоположной стороне шеи, по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, от яремной вырезки, на протяжении 4 см, с выделением передней яремной вены, от яремной вырезки в краниальном направлении, на протяжении 4 см, обеспечивает миниинвазивность оперативного вмешательства, поскольку вены располагаются под поверхностной фасцией, на глубине 5-15 мм, чем обусловлена легкая мобилизация вены и возможность проведения операции под местной, или проводниковой, анестезией.

Пережатие передней яремной вены в области яремной вырезки, и на 4 см выше нее, продольная венотомия длиной 3 см, с формированием анастомоза передней яремной вены с воронкообразной манжетой протеза из политетрафторэтилена, армированного спиралью, расположенного сверху вниз, в направлении нижнего края раны, обеспечивает оптимизацию гемодинамики в зоне анастомоза, препятствует возникновению зон застоя, уменьшает гиперплазию интимы. Армированный протез исключает экстравазальную компрессию. При тромбозе описанного шунта, ввиду наличия множества коллатеральных ветвей венозной системы, риск тромбоэмболических осложнений минимален.

Применение короткого туннеллера для подкожного, дугообразного проведения протеза в рану подключичной области обеспечивает образование подкожного туннеля нужного диаметра в нужном направлении.

Пережатие головной вены в области впадения в подключичную вену, и дистальнее на 4 см, продольная венотомия длиной 2-3 см, с формированием анастомоза протеза и головной вены, позволяет произвести установку короткого шунта, расположить шунт таким образом, что движения пациента шеей и плечевым суставом не изменяют гемодинамику в нем.

Способ поясняется приведенными иллюстрациями, где:

На фиг.1 - показан вид руки пациентки И. до операции;

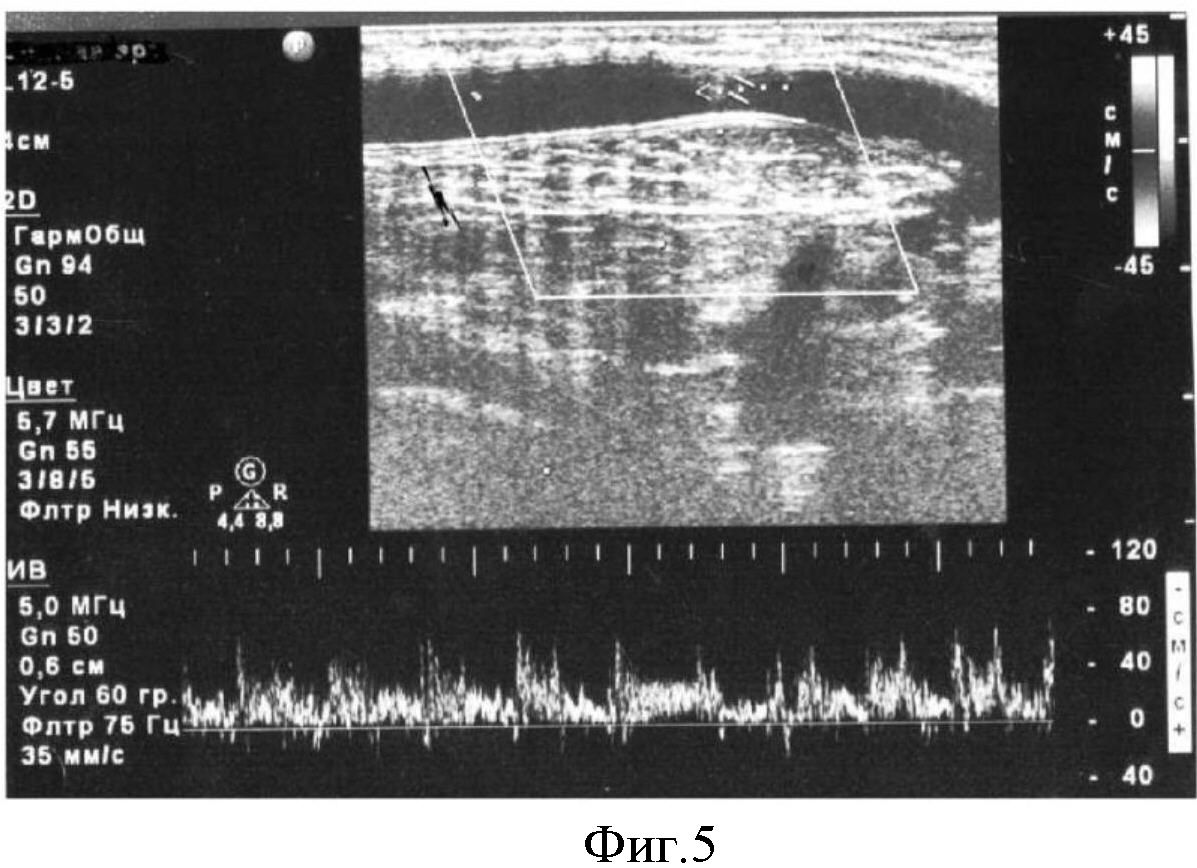

На фиг.2 - флебограмма пациентки И. до операции, где: 1 - головная вена (v.cephalica), 2 - подключичная вена (v.subclavia), 3 - окклюзия левой брахиоцефальной вены (v.brachiochalica);

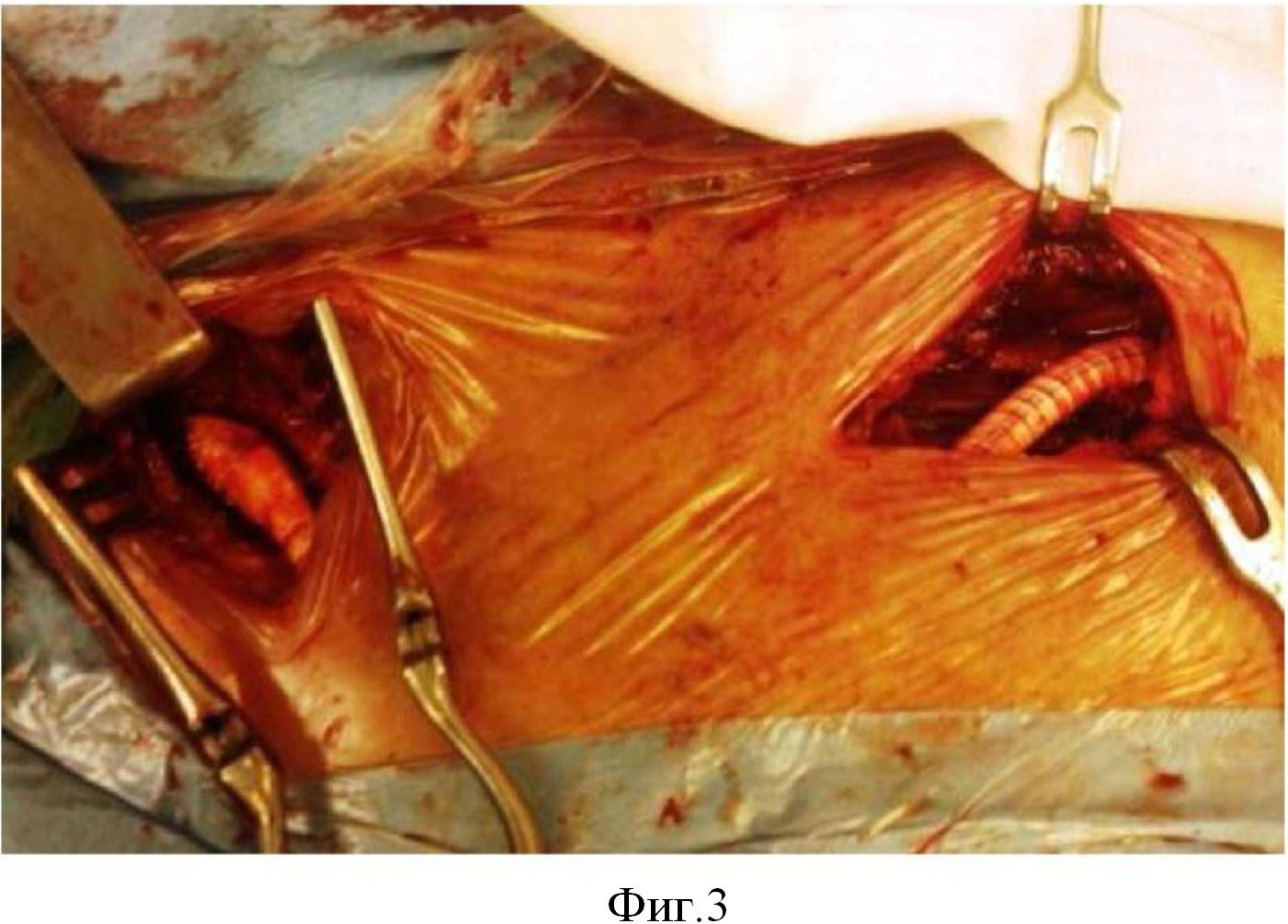

На фиг.3 - показан момент операции: перекрестное цефалико-передне-яремное аллошунтирование;

На фиг.4 - вид руки пациентки И. после операции;

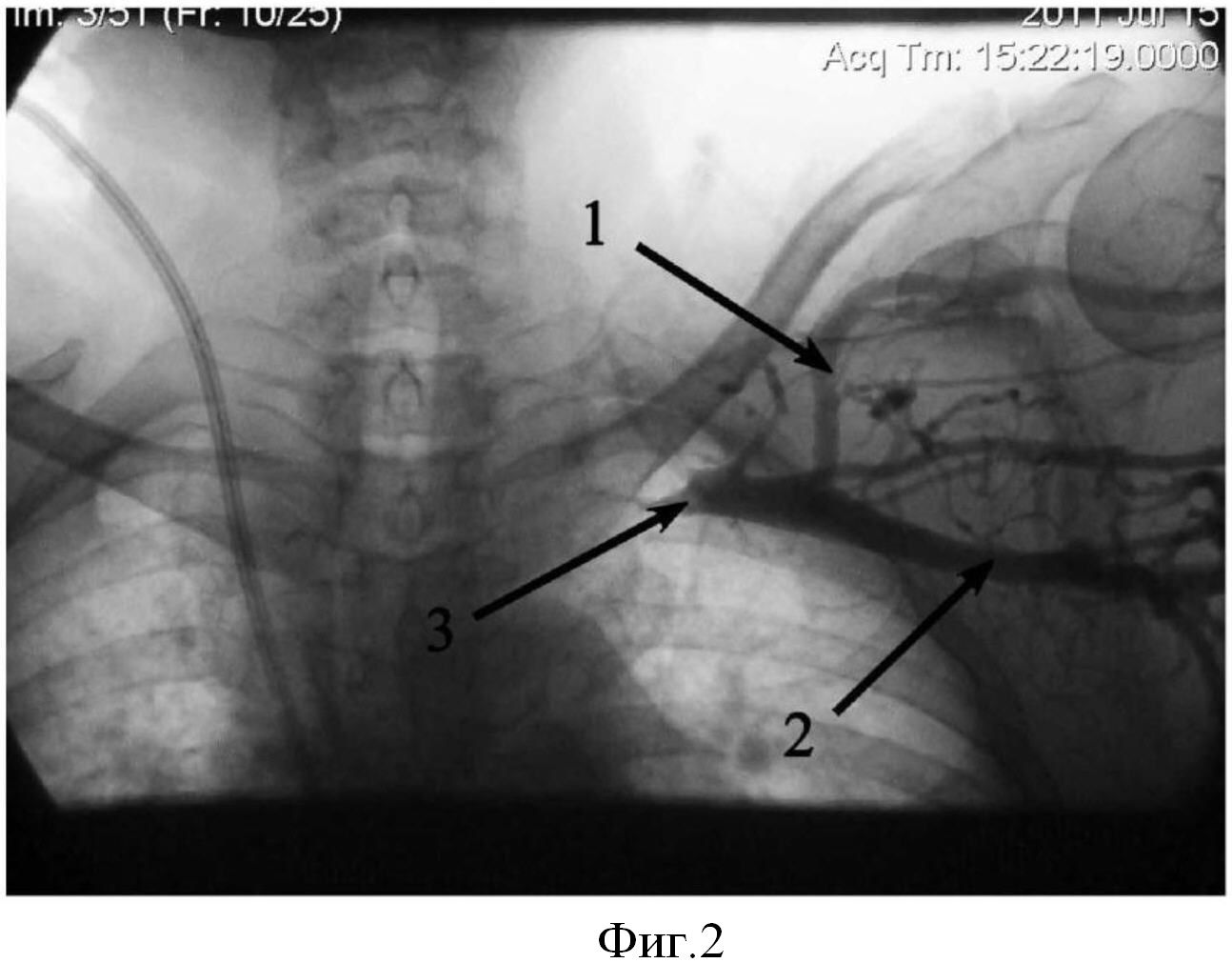

На фиг.5 - цветное дуплексное сканирование цефалико-яремного шунта пациентки И. через 10 месяцев после операции;

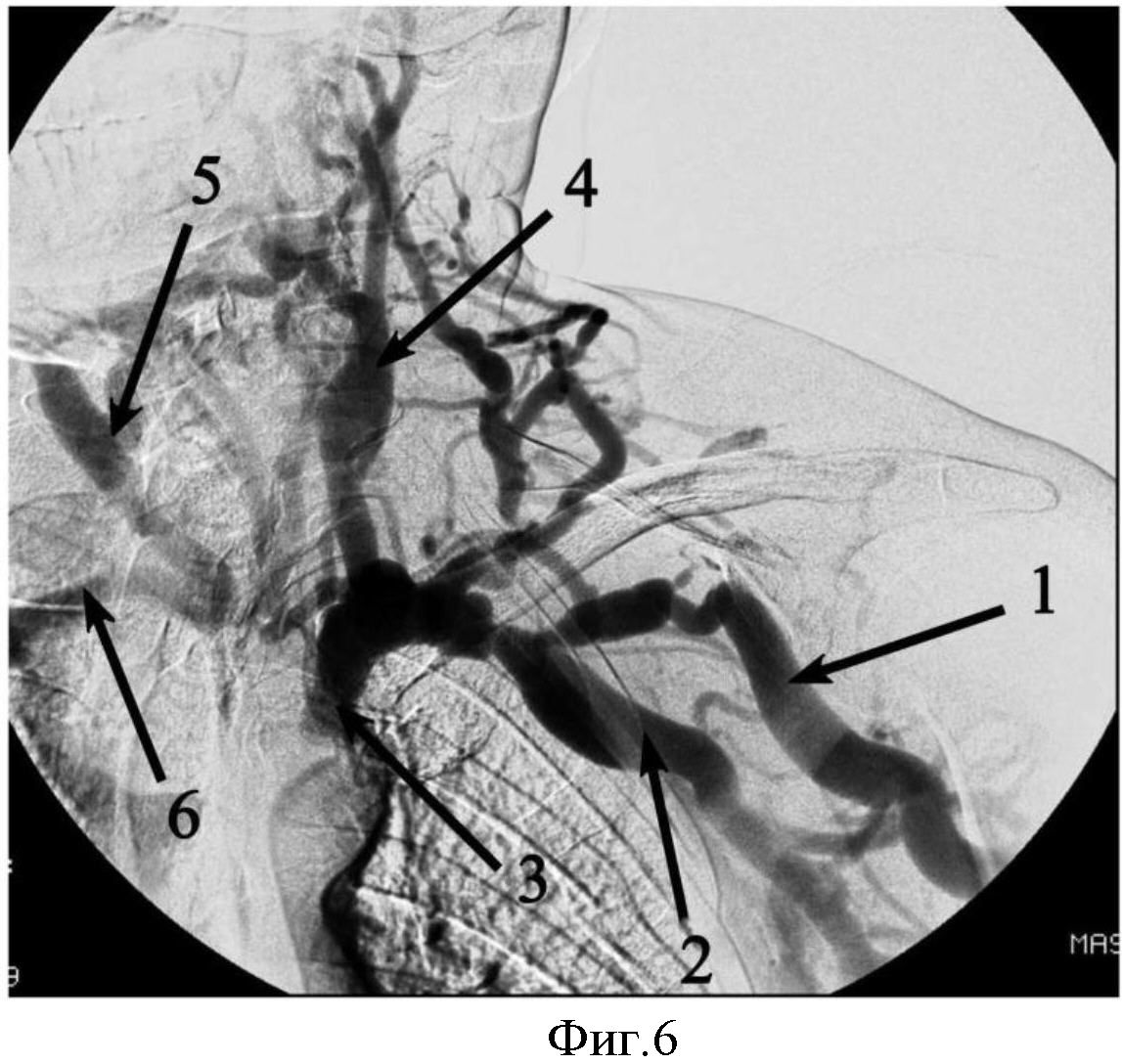

На фиг.6 - флебограмма пациента П. до операции, где: 1 - головная вена (v.cephalica), 2 - подключичная вена (v.subclavia), 3 - окклюзия левой брахиоцефальной вены (v.brachiochalica), 4 - внутренняя яремная вена (v. jugularis interna). 5 - передняя яремная вена (v. jugularis anterior); 6 - яремная венозная дуга (arcus venosus jugularis);

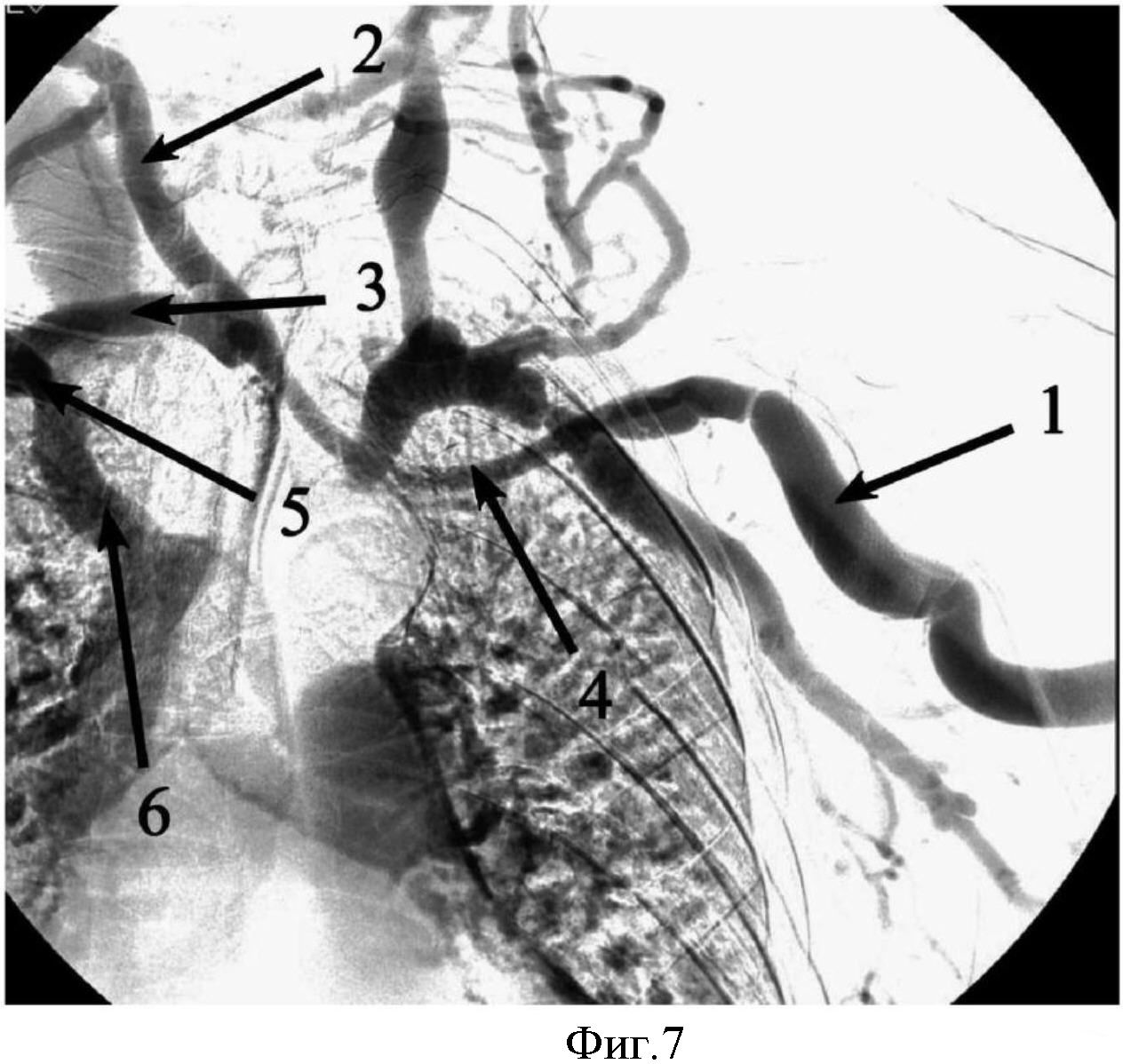

На фиг.7 - флебограмма пациента П. через месяц после операции, где: 1 - головная вена (v.cephalica), 2 - передняя яремная вена (v. jugularis anterior); 3 - яремная венозная дуга (arcus venosus jugularis), 4 - шунт, 5 - правая брахиоцефальная вена (v.brachiochalica dextra), 6 - верхняя полая вена (v.cava superior).

Способ осуществляют следующим образом.

В подключичной ямке, на стороне окклюзированной брахиоцефальной вены, осуществляют кожный разрез параллельно ключице, на 1 см ниже ее, длиною 5 см так, чтобы медиальный край раны располагался на середине ключицы. Рассекают кожу, подкожно-жировую клетчатку, m.Platysma и поверхностную фасцию, выделяют головную вену v.cephalica на протяжении 4-5 см. С противоположной стороны осуществляют разрез по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы m.sternocleidomastoideus от яремной вырезки, на протяжении 4 см. Рассекают кожу, подкожно-жировую клетчатку, m.Platysma и поверхностную фасцию, выделяют переднюю яремную вену v.Jugularis anterior от яремной вырезки в краниальном направлении, на протяжении 4 см. После системной гепаринезации не фракционированным гепарином 5 т.ед. внутривенно пережимают переднюю яремную вену в области яремной вырезки, и на 4 см выше. Производят продольную венотомию длиной 3 см. Атравматичным шовным материалом 6/0 формируют анастомоз передней яремной вены с воронкообразной манжетой протеза из политетрафторэтилена (ПТФЭ), армированного спиралью 7 мм в диаметре. При этом протез располагают сверху вниз в направлении нижнего края раны. Протез проводят в рану подключичной области с помощью полукруглого, короткого туннеллера подкожно, дугообразно. Пережимают головную вену в области впадения в подключичную вену, и дистальнее на 4 см. Производят продольную венотомию длиной 2-3 см. Формируют анастомоз ПТФЭ протеза и головной вены. Контроль на гемостаз и инородные тела. Узловые швы на подкожно-жировой слой, внутрикожный шов на кожу.

Клинический пример 1

Пациентка И., 1935 года рождения, находилась на лечении в отделениях пересадки почки и сосудистой хирургии №1 Республиканской клинической больницы г.Казань с 10.07.2011 г.по 05.08.2011 г.

Поступила в экстренном порядке с жалобами на выраженный отек левой руки, общую слабость, тошноту, рвоту.

История развития заболевания: у больной сахарный диабет II типа в течение 32 лет, последние 7 лет - инсулинопотребный. У больной развилась диабетическая нефропатия, хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии.

С 2005 г. больная на программном гемодиализе. Ввиду поздней диагностики первые сеансы гемодиализа проводились через двухпросветный катетер в левой подключичной вене. В 2005 г. сформирована дистальная артериовенозная фистула (АВФ) справа. В 2007 г., ввиду тромбоза АВФ, у больной сформирован сосудистый доступ протезом из политетрафторэтилена (ПТФЭ) на правом предплечье. В 2009 г. тромбоз АВ протеза. Проведена операция: формирование сосудистого доступа аутовеной (v.saphena magna) на правом плече. Тромбоз в раннем послеоперационном периоде. В 2009 г. попытка формирования дистальной АВФ на левом предплечье осложнилась тромбозом в раннем послеоперационном периоде. В 2009 г. больной был установлен перманентный катетер в левую подключичную вену. В июне 2011 г. произведено формирование проксимальной АВФ на левом плече. В послеоперационном периоде - выраженный отек левой руки.

Объективно, при поступлении: выраженный напряженный отек всей левой верхней конечности (объем плеча - 74 см, предплечья - 43 см), венозный рисунок на руке и левой половине грудной клетки в виде «головы медузы». Над АВФ систолический шум, из-за выраженного отека пропальпировать, или пунктировать, для гемодиализа невозможно. Для сравнения: плечо правой руки в окружности 30 см, предплечье - 21 см (см. фиг.1).

По данным УЗИ вен верхних конечностей

Слева: АВФ (анастомоз плечевой артерии и головной вены) на плече функционирует. Головная вена, плечевая, подмышечная, подключичная вены - проходимы, кровоток смешанный (артерио-венозный). Внутренняя яремная вена проходима, кровоток венозный.

Справа: подкожные вены окклюзированы. Плечевая, подмышечная, подключичная вены проходимы.

15.07.12 проведена флебография, по данным которой выявлена окклюзия левой безымянной вены и устья левой подключичной вены. Рентген-эндоваскулярная реканализация не возможна (см. фиг 2).

С целью сохранения нативной АВ фистулы левого плеча и разгрузки левой руки принято решение о проведение экстраторакального шунтирования из бассейна левой брахиоцефальной вены в бассейн правой вены.

По данным УЗИ: в области яремной вырезки ключицы лоцирована правая передняя яремная вена (v.jugularis anterior) диаметром 3 мм, шунтирующая через яремную венозную дугу и правую наружную яремную вену. Анастомоз с данной веной дает следующие преимущества: 1. Небольшая длина шунта, что немаловажно при реконструкциях на венах. 2. Движения в плечевом поясе и шее не создают экстравазальных гемодинамических нарушений. 3. В случае развития тромбоза шунта, риск развития тромбоза магистральных вен справа значительно ниже, чем в случае формирования анастомоза с подключичной или яремной веной.

27.07.11, под интубационным наркозом, проведена операция: Перекрестное цефалика-яремное аллошунтирование (ПТФЭ «Дистафло» 7 мм) слева направо (см. фиг.3).

В послеоперационном периоде наблюдалась положительная динамика: значительно уменьшился отек левой верхней конечности. На 7 сутки после операции окружность плеча составила 47 см, предплечья - 28 см.

4.08.2011 г. успешно проведен сеанс гемодиализа через АВФ левого плеча.

05.08.2012 г. больная выписана с улучшением состояния для дальнейшего амбулаторного программного гемодиализа через АВФ левого плеча.

Больная наблюдается в течение 10 месяцев после операции. Клинически: через 10 месяцев отек левой верхней конечности полностью купирован, окружность левого плеча 32 см, предплечья - 22 см (см. фиг.4).

По данным У3И: шунт функционирует со скоростью кровотока до 70 см/с (см. фиг.5).

Гемодиализ проводят через нативную АВФ левого плеча со скоростью 300 мл/мин, давление на венозном возврате 200 мм рт.ст.

Клинический пример 2

Пациент П., 1946 года рождения, находился на лечении в отделениях нефрологии и сосудистой хирургии №1 Республиканской клинической больницы г.Казани с 27.03.2012 г. по 07.04.2012 г. Поступил в плановом порядке. Жалобы на головную боль, напряжение в голове, отек левой половины лица и шеи, умеренный отек левой руки, аневризматическое расширение АВФ левого плеча.

Объективно: отек левой половины лица и шеи, пастозность левой руки, аневризматическое расширение и извитость АВФ левого плеча, над АВФ систолический шум, пульсация магистральных артерий сохранена, возможность пункции АВФ не нарушена.

28.03.12 проведена флебография: стеноз устья v.cephalica до 70%, окклюзия левой брахиоцефальной вены (см. фиг.6).

По данным УЗИ от 01.04.12 г.: стеноз устья v.cephalica, расширение левой подключичной вены до 2 см, со скоростью до 250 см/с, ретроградный кровоток по яремным и позвоночной венам.

По данным рейэнцефалографии (3.04.12): признаки венозной гипертензии слева, коэффициент асимметрии 122,7%.

04.04.2012 г., под проводниковой анестезией, проведена операция: перекрестное цефалико-яремное аллошунгирование (ПТФЭ «Дистафло» 7 мм.) слева направо.

В послеоперационном периоде наблюдалась положительная динамика: отек лица и шеи спал на 2-е сутки после операции, прошли головные боли и чувство напряжения в голове.

По данным реоэнцефалографии (09.04.12): венозный отток в пределах нормы, коэффициент асимметрии 33%

При повторной госпитализации через месяц жалоб на головные боли и отек головы и шеи пациент не отмечает.

По данным флебографии: шунт функционирует с контрастированием правой брахиоцефальной вены и верхней полой вены (см. фиг.7).

По данным УЗИ: диаметр левой подключичной вены уменьшился до 16 мм., кровоток по левой позвоночной артерии стал антеградным, по яремным венам сохраняется ретроградный кровоток, но со снижением скорости по 50 см/с.

Источники информации