Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКИЙ ПАССИВНЫЙ ЗАТВОР

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к оптической и оптоэлектронной технике, к устройствам предохранения фоточувствительных элементов оптических и оптоэлектронных систем от разрушающего воздействия мощного излучения.

Для защиты чувствительных приемников излучений от повреждения мощным излучением исследуется применение золей или тонких пленок, содержащих наночастицы углерода или металлов [Каманина Н.В. Фотофизика фуллереносодержащих сред: ограничители лазерного излучения, дифракционные элементы, диспергированные жидкокристаллические модуляторы света // Нанотехника. №1, 2006]. Излучение проходит через золь или пленку, обладающую прозрачностью (50-70)%, к защищаемому приемнику; при увеличении интенсивности излучения его поглощение в среде нелинейно увеличивается до практически полной непрозрачности среды, и приемник оказывается защищенным от повреждения мощным излучением. Недостатком такой защиты является инерционность наступления защитного эффекта, которая составляет (10-100) нс и более. Причина инерционности принципиально не устранима и обусловлена значительным объемом среды, в которой должна быть поглощена световая энергия падающего излучения для наступления нелинейного поглощения света.

Известно также другое устройство, которые мы считаем прототипом заявленного. Подвергаемую абляции лазерным излучением зеркальную металлическую пленку на пленочной полимерной подложке используют в качестве пассивного затвора для предохранения чувствительных элементов фотоприемников [Cohn at al.,US Patent 4,719,342 January 12, 1988]. Металлическая пленка на прозрачной полимерной пленочной подложке помещается на пути светового пучка в фокальной плоскости объектива фотоприемного устройства; отражаемый от зеркальной пленки свет с помощью дополнительной оптики формирует изображение на поверхности чувствительного фотоприемника; при увеличении интенсивности падающего излучения в пленке прожигается отверстие, излучение после этого проходит в отверстие, не отражаясь от зеркальной пленки и не попадает к фотоприемнику; фотоприемник оказывается не поврежденным излучением. В данном техническом решении излучение производит необходимый для защиты приемников эффект, поглощаясь в слое среды толщиной порядка толщины скин-слоя в металле, то есть, в слое приблизительно в 100 раз меньшем, чем в аналоге.

Недостатками прототипа являются значительная величина пороговой интенсивности излучения, при которой за счет абляции прожигается отверстие в зеркале - отражателе оптического затвора, а также сложность конструкции, затрудняющая использовать затвор в механически не управляемых оптических устройствах, например в оптических чипах микросистемной техники.

Задачей, решаемой данным предложением, является увеличение быстродействия затвора, уменьшение пороговой интенсивности излучения срабатывания затвора и создание простой конструкции затвора в виде чипа.

Решение задачи достигается тем, что в оптическом пассивном затворе, содержащем испаряющуюся сфокусированным излучением металлическую пленку на прозрачной подложке, механически закрепляемую в плоскости промежуточного действительного изображения оптической системы приемника излучения в соответствии с изобретением, упомянутая пленка хотя бы частично состоит из легкоплавкого металла.

Дополнительно предлагается, что металлическая пленка двухслойная, причем на облучаемой стороне пленки расположен слой легкоплавкого металла.

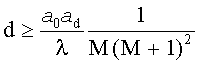

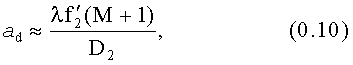

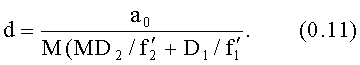

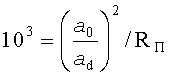

Дополнительно предлагается, что упомянутая пленка на подложке закреплена по своему периметру над плоской прозрачной пластиной с зазором от ее поверхности, причем величина зазора d рассчитывается по формуле:

,

,

где λ - длина волны излучения; М - линейное поперечное увеличение второго действительного изображения относительно промежуточного; a 0 и a d - диаметр необходимой области засветки чувствительной поверхности упомянутого приемника излучением, отраженным от наружной поверхности упомянутого окна, и диаметр кружка рассеяния, создаваемого упомянутой оптической системой, оба в плоскости чувствительной поверхности упомянутого приемника.

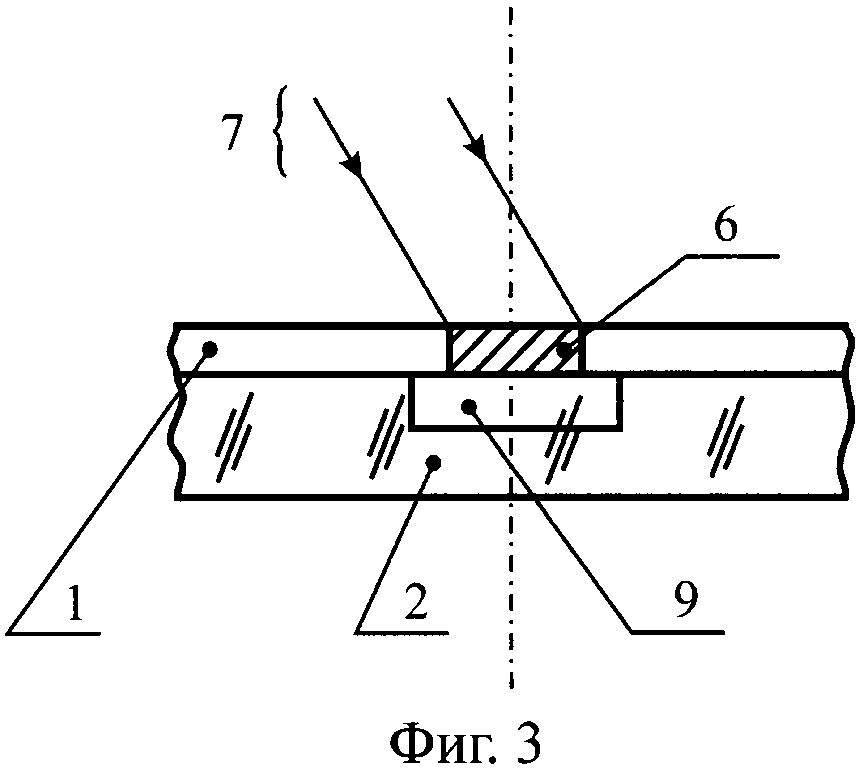

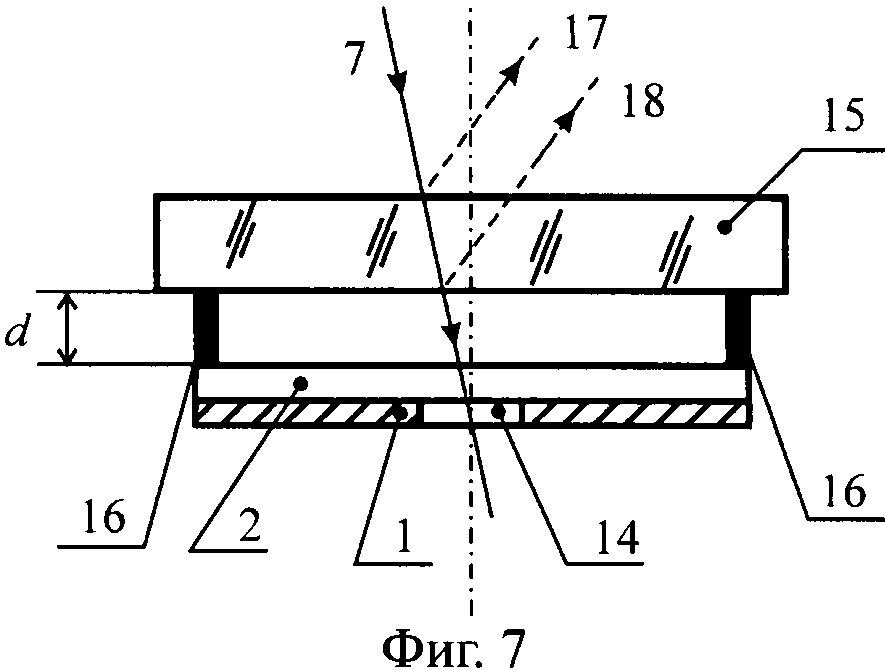

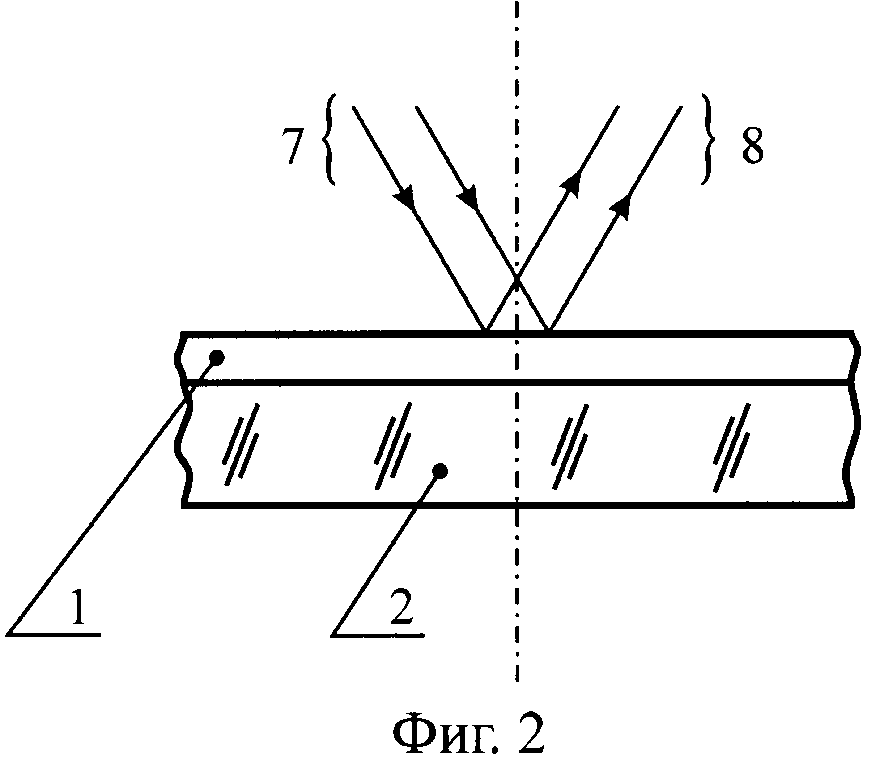

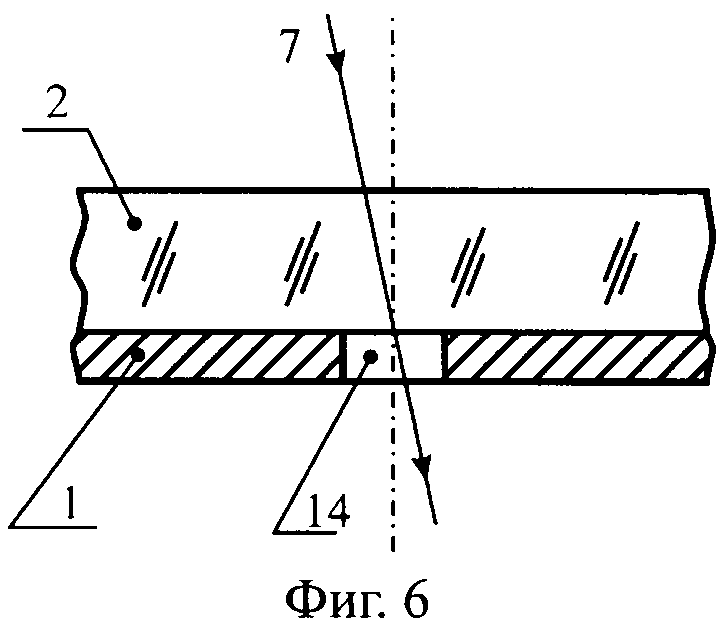

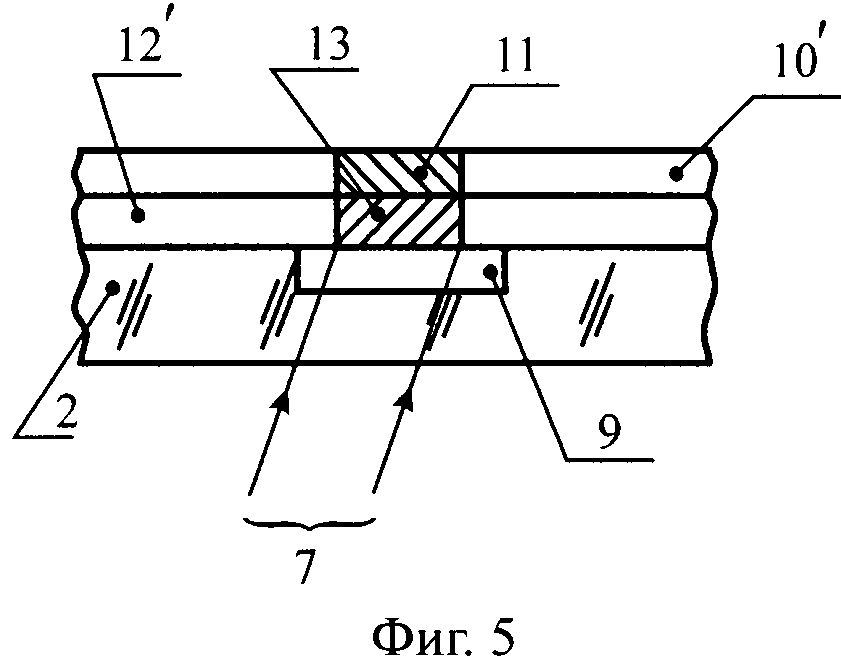

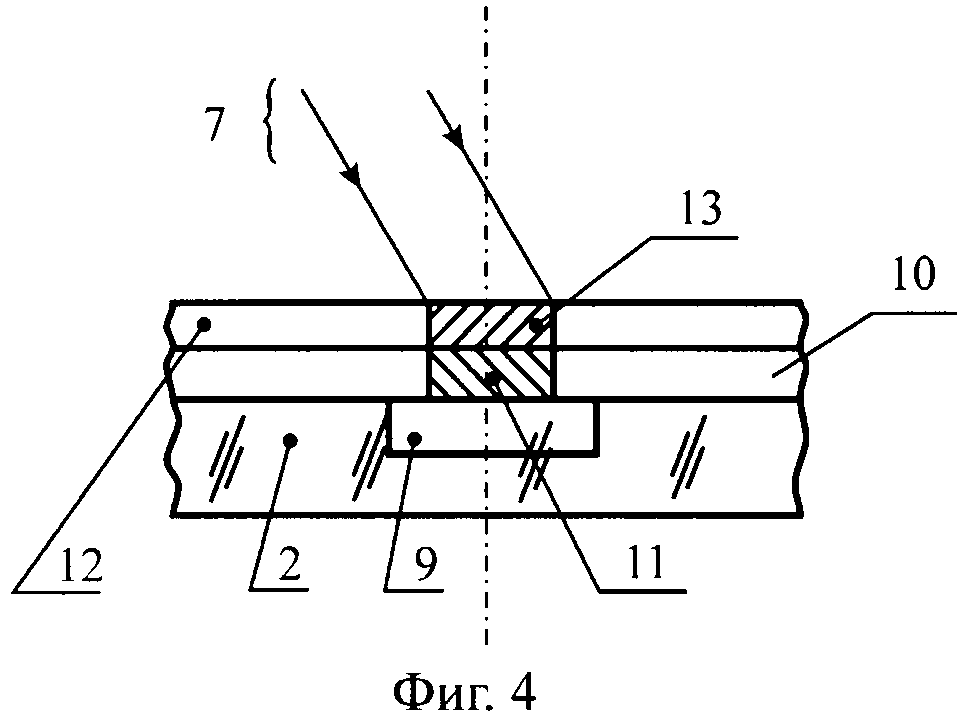

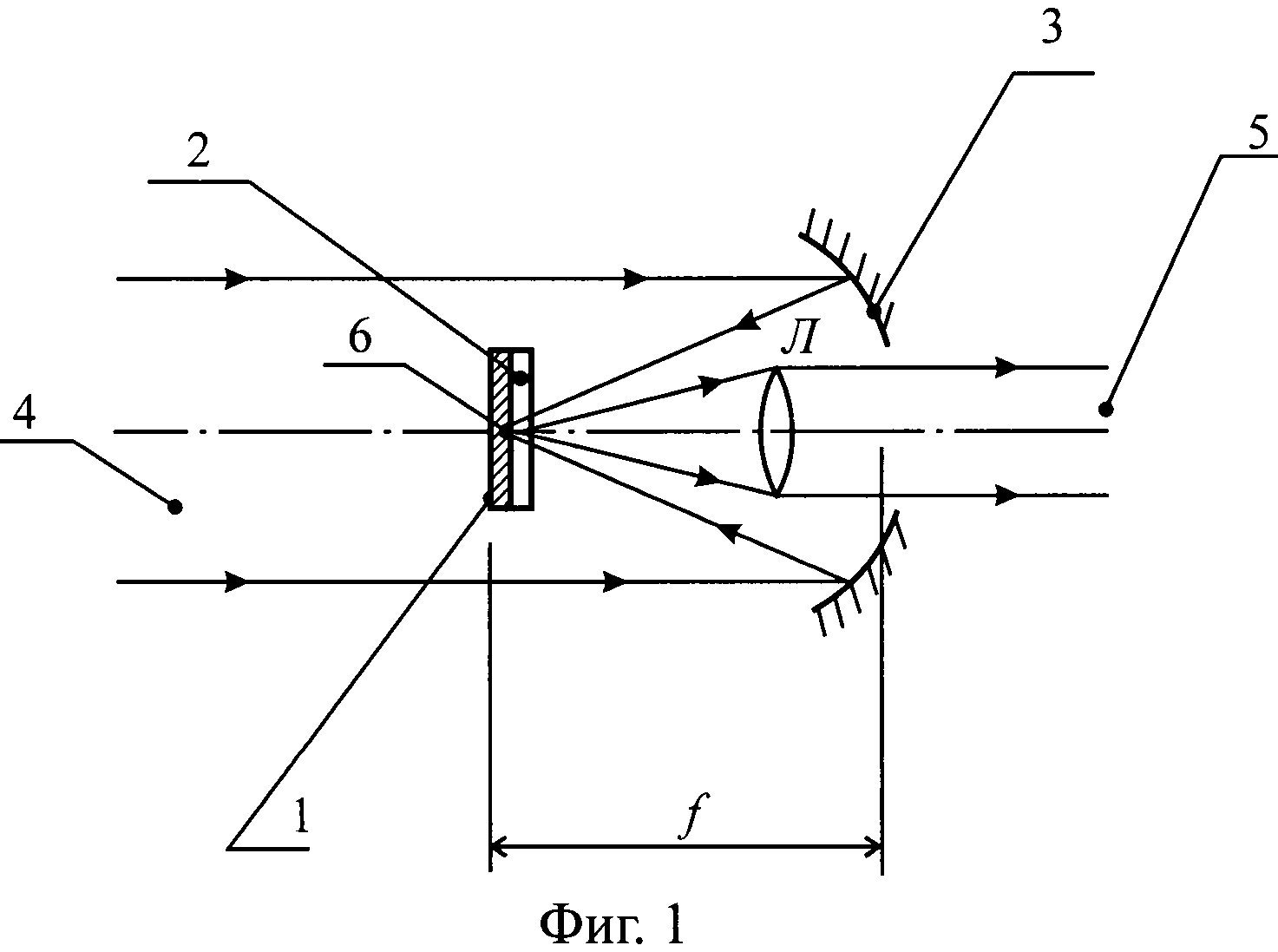

На фиг.1 приведен пример оптической схемы применения предлагаемого оптического пассивного затвора как ограничителя излучения, на фиг.2 представлена в качестве примера схема конструкции предлагаемого устройства оптического пассивного затвора в соответствии с н.п.1, на фиг.3 показано устройство во время первой фазы срабатывания, фиг.4 иллюстрирует конструкцию устройства со слоем из легкоплавкого металла, являющимся верхним слоем зеркальной пленки, фиг.5 иллюстрирует конструкцию устройства со слоем из легкоплавкого металла, являющимся нижним слоем зеркальной пленки, излучение при этом попадает на зеркальную пленку сквозь прозрачную подложку, фиг.6 иллюстрирует вторую фазу срабатывания затвора при облучении зеркальной пленки сквозь прозрачную подложку; фиг.7 показывает конструкцию затвора в виде чипа на подложке. Обозначения на рисунках:

- на фиг.1: 1 - металлическая плавящаяся и испаряющаяся под действием излучения зеркальная пленка; 2 - прозрачная подложка; 3 - параболическое зеркало; 4 и 5 - входная и выходная апертуры оптического устройства с затвором, 6 - область в пленке 1,подвергаемая воздействию лазерного нагревания, g - фокусное расстояние параболического зеркала, Л - объектив,

- на фиг.2, 3, 4, 5, 6, и 7: 1 - металлическая зеркальная пленка; 2 - прозрачная подложка; 7 - световой пучок, образуемый параболическим зеркалом 3; 6 - область, расплавляемая световым импульсом в металлической пленке; 8 - отраженный от зеркальной пленки световой пучок; 9 - нагретая за счет температуропроводности подложки область вблизи поверхности подложки; 10 - тугоплавкий слой металлической зеркальной пленки 1 является внутренним; 11 - нагретая за счет температуропроводности область в слое 10, 12 - слой из легкоплавкого металла является наружным; 13 - нагретая область в легкоплавком слое; 10' - тугоплавкий слой зеркальной пленки является наружным; 12' - слой из легкоплавкого металла является внутренним; 14 - прожженное в пленке 1 отверстие, 15 - плоская пластина, на которой с помощью держателей 16, расположенных на периметре устройства, закреплена металлическая зеркальная пленка 1 на своей прозрачной подложке 2, 17 и 18 - отраженная от поверхностей пластины 15 доля падающего на затвор излучения, d - зазор между поверхностью пластины 15 и двухслойной структурой, состоящей из пленки 1 и подложки 2.

Рассмотрим работу устройства. На фиг.1 зеркальную пленку 1 на прозрачной подложке 2 располагают в плоскости промежуточного действительного изображения сцены наблюдения, формируемого параболическим зеркалом 3. Сцена наблюдения содержит в том числе лазерный излучатель - источник повреждающего излучения и не показана на рисунке. При малой мощности лазерного излучения в плоскости промежуточного изображения формируется как изображение лазерного излучателя, так и изображение всей сцены, при помощи объектива Л это изображение воспроизводится в плоскости фотоприемной матрицы. При увеличенной мощности лазерного излучения последнее нагревает и доводит до расплавления область 6 на зеркальной пленке; отраженное от всей поверхности зеркальной пленки излучение с помощью объектива Л по прежнему формирует действительное изображение всей сцены в плоскости фотоприемника в области слева от рисунка, не показанное на рисунке, но лазерное излучение не отражается от расплавленной области и не проходит к фотоприемнику. Плавление легкоплавкого слоя зеркальной пленки и уменьшение практически до нуля в области изображения лазерного излучателя отражения от зеркальной пленки является первой фазой работы затвора. При продолжении импульса лазерного излучения материал обоих слоев пленки испаряется, как в прототипе, и в пленке образуется сквозное отверстие; возникновение прозрачного не отражающего излучения отверстия является второй фазой работы затвора. Для уменьшения инерционности затвора важно ускорить поступление тепла в пленку, что достигается использованием известного эффекта резкого - до 2-х раз - увеличения поглощения излучения при плавлении металла и использованием возможно более легкоплавкого металла, успевающего расплавиться на начальной стадии лазерного импульса, когда температура более тугоплавкого слоя металлической пленки еще недостаточно высока для прожигания в ней отверстия испарением.

Зеркальная пленка металла может быть целиком изготовлена из легкоплавкого металла, однако при этом существует ограничение на выбор металла с очень низкой температурой плавления - тонкие пленки металлов с температурой плавления менее 100°С нестабильны на стеклянных подложках. Выходом из положения является изготовление зеркального слоя из композита в виде смеси зерен легкоплавкого и тугоплавкого металлов или в виде двух слоев, как показано выше.

Как показано на фиг.2, зеркальный слой 1 расположен на подложке 2; излучение 7 падает на поверхность и отражается в виде пучка 8. Если интенсивность излучения 7 превысит некоторый порог, в области падения пучка образуется расплавленная область 6, отражение от которой при определенных условиях практически отсутствует (фиг.3). Часть тепловой энергии проникнет в подложку и прогреется слой 9, его толщина примерно равна длине тепловой волны в подложке, вызванной лазерным импульсом.

Нагревание зеркальной пленки до расплавления может привести к ее распаду на поверхности под действием поверхностного натяжения на отдельные капли, что нарушит зеркальность пленки. Изготовление этой пленки в виде многослойной структуры, содержащей слой легкоплавкого металла 12 и 12' и слой тугоплавкого металла 13 и 13', как показано на фиг.4 и фиг.5, причем легкоплавкий металл обладает способностью смачивать поверхность тугоплавкого, может предотвратить нарушение сплошности зеркального слоя. На фиг.4 легкоплавкий слой расположен поверх тугоплавкого, и излучение необходимо направлять на внешнюю поверхность структуры; на фиг.5 легкоплавкий слой расположен под тугоплавким, и излучение необходимо направлять на поверхность структуры сквозь подложку. В последнем случае расплав оказывается «запечатанным» внутри структуры, что способствует его выравниванию при остывании.

Так как слой тугоплавкого металла разрушается лазерным излучением при большей интенсивности излучения, использование только этого слоя увеличивает порог разрушения затвора; наличие легкоплавкого слоя со стороны облучения уменьшает порог срабатывания затвора и делает затвор менее инерционным. На фиг.6 показана металлическая зеркальная пленка в конце второй фазы срабатывания затвора, когда в пленке прожжено отверстие 14 и излучение свободно проходит сквозь отверстие, не отражаясь.

На фиг.7 показано, что падающее излучение 7 частично отражается от поверхностей прозрачной пластины (Френелевское отражение), образуя лучи 17 и 18. Зазор d отдаляет от плоскости промежуточного изображения поверхности пластины, при отражении от которых падающее излучение создает при любой фазе работы затвора паразитную засветку фотоприемника. Наличие зазора приводит к расфокусировке паразитной засветки на чувствительной поверхности фотоприемника и перераспределению энергии паразитной засветки на большую область указанной поверхности, уменьшает локальную интенсивность паразитного излучения. Рассматриваемый эффект паразитной засветки может иметь место и при падении излучения на затвор со стороны зеркальной пленки, отраженное паразитное излучение пройдет при этом сквозь отверстие 14.

Рассмотрим кинетику энергетических процессов в структурах затвора.

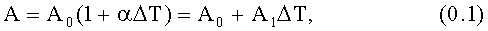

Падающее на поверхность структуры излучение нагревает, начиная с поверхности, область зеркальной пленки, ее поглощательная способность А увеличивается Изменение поглощательной способности металлов с температурой определяется известным приближенным выражением:

где А1=A0α, A0 - поглощательная способность металла до нагревания, ДГ - температура нагревания поверхности, α - термический коэффициент электросопротивления. Для большинства металлов α≈(3÷4)·10-3 град-1.

При плавлении металла значение коэффициента поглощения увеличивается скачком в 1,5÷2 раза и для металла в жидкой фазе может рассчитываться по (0.1), если считать A0 поглощательной способностью расплава.

Так как зеркальная пленка помещается в области действительного промежуточного изображения оптической системы, изображение лазерного излучателя также формируется на пленке. Во время первой фазы срабатывания затвора световой сфокусированный луч 7 в месте падения на пленку металла плавит ее полностью или на часть толщины за время, составляющее долю длительности импульса, образуя расплавленную область 6. Так как подложка прозрачная, излучение может быть направлено на зеркальную пленку и сквозь подложку. После окончания процесса плавления излучение не отражается от расплавленной области; если расплавление произойдет за часть длительности лазерного излучения, оставшаяся часть импульса не достигнет чувствительного приемника. За остальное время импульса свет падает на область 6, только частично отражаясь. Таким образом, энергия импульса отраженного к фоточувствительным элементам излучения оказывается меньше энергии падающего. Время расплавления пленки, как показали наши эксперименты, составляет доли и единицы наносекунд.

На нагревание пленки излучением расходуется энергия импульса Е, равная

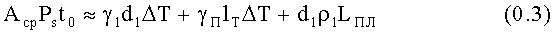

где Ps - поверхностная плотность мощности (интенсивность) падающего излучения, t - длительность импульса излучения. Как следует из (0.1), поглощательная способность пленки зависит от времени нагревания. Примем эту зависимость линейной; наибольшее значение эффект защиты имеет место в момент t0, когда А=1; среднее за время нагревания слоя значение его поглощательной способности примем равным Aср≈0,5-0,7.

Поглощенная энергия нагревает области 6 и 9 пленки и подложки; если температуры этих областей в первом приближении можно принять равными, то температура поверхности зеркальной пленки увеличивается на

где γ1 и γП - объемные теплоемкости зеркальной пленки и подложки, соответственно, d1 и lT - толщина зеркальной пленки и длина тепловой волны в подложке соответственно, ρ1 и LПЛ - плотность и теплота плавления зеркальной пленки соответственно; Аср≈0,5-0,7. Длина тепловой волны определяется выражением

где a П - температуропроводность подложки.

Полученное выражение качественно свидетельствует, что поглощенное излучение (левая часть уравнения) расходуется на нагревание зеркальной пленки до температуры плавления (первое слагаемое правой части), на нагревание подложки (второе слагаемое) и на плавление зеркальной пленки (третье слагаемое). Оценки показывают, что наибольшую величину имеет третий член.

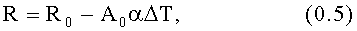

К приемнику излучения пройдет только доля R падающего излучения:

где R0 - коэффициент отражения пленки до начала облучения поверхности. В момент наибольшей защиты t=t0, R=0.

Во время второй фазы работы затвора, как и в случае прототипа, нулевое отражение от зеркальной пленки имеет место при удалении вещества из облучаемой области, в основном, за счет испарения при температурах, превышающих температуру кипения пленки при нормальных условиях. Если использовать только тугоплавкие металлы для зеркального слоя, удаляемые путем испарения, то оценить время и пороговую интенсивность срабатывания затвора можно, подставив в уравнение (0.3) Lисп вместо LПЛ. Для металлов теплота испарения Lисп много больше, чем теплота плавления, и оценка показывает, что время t0 достижения нулевого отражения при использовании плавления пленки (то есть длительность первой фазы работы затвора) много меньше, чем время прожигания отверстия за счет локального испарения пленки (длительность второй фазы); интенсивность излучения, необходимая для второй фазы работы затвора также много больше, то есть, выше порог срабатывания затвора, не использующего легкоплавкие элементы.

Диапазон интенсивностей повреждающего фотоприемники лазерного излучения, при которых затвор может функционировать многократно, расположен между интенсивностью порога срабатывания (нижняя граница диапазона) и той интенсивностью, при которой зеркальная пленка при нагревании излучением теряет сплошность и после остывания ее не восстанавливает (верхняя граница диапазона многократного действия). Если интенсивность излучения превысила порог наступления абляции, в зеркальной пленке и подложке образуется прозрачное для излучения отверстие, через которое все последующие импульсы повреждающего излучения проходят, не отражаясь к фотоприемнику, как на фиг.6, и фотоприемник все-таки не повреждается. Данная область интенсивности соответствует однократному функционированию оптического затвора, как в прототипе. Однако в сравнении с прототипом, который функционирует за счет абляции зеркальной пленки, порог срабатывания затвора по изобретению меньше, а быстродействие выше на порядок величины.

Рассмотрим роль зазора между металлической пленкой на прозрачной подложке и опорной пластиной (фиг.7).

При размещении затвора в небольшом объеме чипа отрицательную роль могут играть расположенные вблизи плоскости промежуточного изображения отражающие поверхности вспомогательных конструкционных деталей, отраженное от них паразитное излучение может быть сфокусировано объективом на поверхность приемника и приводить к его разрушению, так как не управляется затвором.

Из рассмотрения фиг.7 видно, что часть падающего излучения 7 может отразиться от поверхностей пластины 15, на которой закреплена тонкопленочная структура, образуя лучи 17 и 18. Из фиг.1 видно, что эти лучи могут объективом сфокусироваться на чувствительную поверхность фотоприемника. Рассматриваемая доля излучения попадает в фотоприемник всегда, независимо от фазы работы затвора. Повреждения, возникающие под действием этого отраженного излучения в фотоприемнике матричного типа, содержащем множество малых фоточувствительных пикселей, можно исключить, если добиться перераспределения энергии излучения между многими пикселями за счет дефокусирования падающего на матрицу потока излучения, отраженного от окна. Степень дефокусирования увеличивается с удалением отражающей поверхности пластины от плоскости промежуточного изображения (то есть, от поверхности зеркальной пленки 1), определяется величиной d зазора. На поверхностях пластины возникают фиктивные источники отраженного излучения в виде световых кружков, которые объективом изображаются в плоскость, отстоящую от плоскости второго действительного изображения на расстояние, которое определяется по формуле продольного увеличения

где М - линейное поперечное увеличение второго действительного изображения относительно первого изображения; диаметр кружка равен

где D1 - диаметр апертуры пучка излучения на первом по ходу луча объективе, f' - фокусное расстояние этого объектива. Для упрощения будем рассматривать эффекты, вызванные отражением от ближайшей к зеркальной пленке стороны пластины.

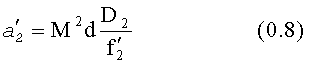

Каждой точке этого изображения кружка в плоскости второго действительного изображения соответствует кружок дефокусирования, диаметр которого, если пренебречь аберрациями объектива, равен

где D2 - диаметр апертуры объектива Об-2,  - его фокусное расстояние.

- его фокусное расстояние.

Диаметр кружка в плоскости второго действительного изображения (в плоскости пикселей фотоматрицы), обусловленный всеми точками освещенного кружка на поверхности пластины, равен

Каждая точка первого действительного изображения изображается в плоскости второго действительного изображения дифракционным кружком, имеющим диаметр

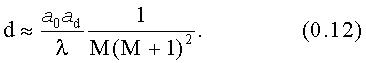

где λ - длина волны излучения. Выразим из (0.7), (0.8) и (0.9) значение d:

Упростим последнее выражение, считая оставшиеся в скобке дроби равными друг другу, получим

При конкретных расчетах необходимо задаваться величиной а

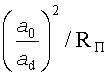

0 из условий лучевой прочности чувствительной поверхности приемника излучения. Интенсивность излучения в плоскости второго изображения (на поверхности матрицы чувствительных элементов приемника излучения) в кружке диаметром a0, вызванная отражением падающего излучения от поверхности пластины, меньше интенсивности в пятне рассеяния в число раз, равное  , где RП - энергетический коэффициент отражения от поверхности пластины. В качестве примера проведем расчет при условии, чтобы интенсивность в пределах кружка области засветки поверхности приемника излучением, отраженным от поверхности пластины, была бы в

, где RП - энергетический коэффициент отражения от поверхности пластины. В качестве примера проведем расчет при условии, чтобы интенсивность в пределах кружка области засветки поверхности приемника излучением, отраженным от поверхности пластины, была бы в  раз меньше, чем в кружке рассеяния второго объектива.

раз меньше, чем в кружке рассеяния второго объектива.

Коэффициент отражения непросветленной поверхности стекла RП=0,04; примем a d=15 мкм на длине волны λ=1,06 мкм. Считая М=1, в соответствии с (0.12) получим d=356 мкм.

Для реализации изобретения необходимо использовать для зеркальной пленки в качестве ее легкоплавкой составляющей металлы типа висмута, кадмия, калия, натрия, имеющие малую теплоту плавления и низкую температуру плавления, а в качестве тугоплавкой - магний, алюминий, вольфрам, рений. Использование самых тугоплавких металлов позволит расширить диапазон интенсивностей падающего излучения, при которых затвор функционирует многократно.

Расчеты показывают, что при использовании металлической зеркальной пленки из легкоплавкого металла висмута толщиной 0,1 мкм при интенсивности падающего излучения 1011 Вт/м2 время срабатывания затвора менее 1 нс, что существенно лучше, чем в случаях аналога и прототипа.

Принцип использования оптического затвора такой же, как в прототипе (фоточувствительные элементы оптоэлектронного устройства установлены в отраженном от зеркальной пленки световом потоке).

Для изготовления устройства могут быть, например, применены следующие материалы: подложка - стеклянная; металлическая пленка 1 на подложке может быть двухслойной и состоять из слоев висмута (или натрия) и вольфрама, вещество подложки 2 должны быть с малым значением температуропроводности, например, из пластика или двуокиси кремния. Изготовление устройства может быть произведено технологическими приемами вакуумного производства.

Таким образом, показано, что отличительные особенности изобретения позволяют решить поставленные задачи.

Оптический пассивный затвор может найти применение в оптоэлектронике в качестве оптического предохранителя, предохраняющего от возможных лучевых повреждений фотоприемные устройства.

Технический результат изобретения состоит в создании оптического затвора - ограничителя излучений с наносекундной инерционностью, работающего в широком спектральном диапазоне и имеющего пониженный порог срабатывания.

Оптический пассивный затвор, содержащий испаряющуюся сфокусированным излучением металлическую пленку на прозрачной подложке, механически закрепляемую в оптической системе приемника излучения в плоскости промежуточного действительного изображения, формируемого объективом, отличающийся тем, что упомянутая пленка закреплена по своему периметру над прозрачной подложкой с зазором, превышающим глубину резкости формирования объективом промежуточного изображения.