Результат интеллектуальной деятельности: УЗЕЛ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ АНТЕННЫ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к узлам облучателей антенн, в частности, но не в ограничительном смысле, к узлам облучателей антенн, используемым для спутниковой связи, а в частности - к погрешностям наведения луча антенны, обуславливаемым флуктуациями температуры в узле облучателей.

Что касается антенн связи на спутниках, то уже давно возникло затруднение при попытке избежать погрешностей наведения луча антенны, возникающих из-за флуктуаций температуры спутника. Эти флуктуации температуры обуславливаются главным образом входом спутника в солнечное излучение и выходом из него. Конкретным примером возникновения такой ситуации являются флуктуации температуры геостационарных спутников. Они движутся по орбитам вокруг Земли и входят в солнечное излучение и выходят из него по мере этого движения. Такие изменения температуры, как правило, составляют порядка сотни градусов по Цельсию и негативно влияют на весь спутник в целом, а в частности - на любые внешние навесные приборы спутников.

Антенна спутника связи возбуждается электромагнитным излучением, передаваемым на отражатель из фокальной плоскости облучателя, содержащегося в узле облучателей. Узел облучателей, как правило, содержит решетку удлиненных цепей облучателей, расположенных рядом друг с другом. Каждая из них будет направлять электромагнитное излучение, например - микроволны, в отличающейся от других части антенны, вследствие чего антенна будет направлять соответствующий луч излучения к заданной области поверхности Земли, например, создавая охват телевизионным вещанием или мобильной связью территории конкретной страны. Каждая фидерная цепь, которая передает и принимает сигнал двойной поляризации, обычно содержит конический рупорный облучатель на конце, ближайшем к отражателю, ведущему в поляризатор волн, а затем, на конце, наиболее удаленном от отражателя, ортомодовый преобразователь (ОМТ). Рупорные облучатели обычно расположены в виде решетки рупоров, сгруппированных близко друг к другу. Эта компоновка обеспечивает получение, по существу, непрерывного охвата лучами, передаваемыми на Землю со спутника, той части поверхности Земли, которая видна со спутника. В альтернативном варианте, можно сделать целями охвата выбранные дискретные области поверхности Земли, например, выбирая для электросвязи Португалию, а не Испанию.

В случае геостационарных спутников на расстоянии приблизительно 35000 км от поверхности Земли, даже незначительное изменение в относительном положении рупора относительно антенны может вызвать значительное перемещение диаграммы направленности луча, падающего на поверхность Земли из рупорного облучателя. Например, поперечное перемещение рупорного облучателя из-за изменения температуры в узле рупорных облучателей может вызвать уход луча на 0,01 градуса, что может дать перемещение положения луча на поверхности Земли 6 километров. Таким образом, следует признать, что такие узлы облучателей могут быть исключительно чувствительными к изменениям положения из-за теплового расширения или сжатия опор для цепей облучателей.

По причинам экономии веса, цепи облучателей часто устанавливают в конструкции из алюминиевого сплава. Однако этот материал имеет относительно большой коэффициент теплового расширения, и поперечное перемещение рупорных облучателей друг относительно друга, когда узел подвергается воздействию большого изменения температуры, может стать неприемлемым из-за изменений в охвате лучом. В частности, при антенне с одним облучателем на луч (SFB), перемещение луча на 6 километров по поверхности Земли может создать значительное различие либо в области охвата сигналом вообще, либо в области приема сигнала достаточной мощности. Например, это перемещение могло бы привести к тому, что часть большого города, заключившего контракт на охват электросвязью, оказалась бы вне охвата лучом.

Когда на спутник накладываются требования малых искажений, опоры для цепей облучателей могут быть выполнены из мало искажающих материалов, например, пластмасс, армированных углеродными волокнами (CFRP) или инвара. Однако эти материалы дороги в применении и - в случае инвара - тяжеловесны, так как инвар имеет удельный вес 8,0. CFRP можно изготавливать, создавая структуру с очень большим отношением прочности/жесткости к массе, но она имеет неудовлетворительную теплопроводность, что затрудняет охлаждение узла облучателей. Кроме того, изготовление из этого материала с созданием поверхностей раздела, предусматривающих болтовое или иное механическое соединение, может оказаться проблематичным.

Задача изобретения состоит в том, чтобы разработать узел облучателей для антенны, которые преодолевает некоторые из затруднений, связанных с известным уровнем техники.

В соответствии с первым аспектом данного изобретения, предложен узел облучателей антенны, включающий в себя, по меньшей мере, две цепи облучателей, каждая из которых имеет продольную ось облучателя, при этом цепи облучателей расположены рядом друг с другом в поперечном направлении, причем каждая цепь облучателя выполнена с возможностью передачи или приема электромагнитного излучения между собой и отражателем антенны вдоль своей продольной оси облучателя посредством передающего/принимающего элемента, при этом цепи облучателей поддерживаются в неизменном взаиморасположении друг относительно друга за счет разнесенных в осевом направлении первой и второй опор, причем цепи излучателей продолжаются в осевом направлении от второй опоры мимо первой опоры к отражателю, а передающие/принимающие элементы расположены между первой опорой и отражателем, при этом первая опора имеет меньший коэффициент теплового расширения в поперечном направлении, чем вторая опора, тем самым уменьшая поступательное перемещение каждого передающего/принимающего элемента в поперечном направлении, обуславливаемое изменением температуры узла.

Понятно, что если узел подвергается воздействию увеличения или уменьшения температуры, первая опора будет расширяться или сжиматься, соответственно, в направлении, в основном перпендикулярном оси облучателя цепи облучателя на величину, пропорциональную ее коэффициенту теплового расширения. Аналогичным образом, вторая опора будет расширяться или сжиматься на большую величину, так как она имеет больший коэффициент теплового расширения. Поскольку каждая цепь облучателя имеет жесткую конструкцию, любой элемент цепи облучателя, выступающий из первой опоры к рефлектору антенны, будет вынужден перемещаться в вышеупомянутом в основном перпендикулярном направлении на меньшую величину, чем любая точка на первой опоре и второй опоре или между ними, благодаря геометрии компоновки. Эта геометрия является такой, как показано на фиг.1 и 2.

Передающие/принимающие элементы, как правило, представляют собой рупорные облучатели, которые в общем случае являются коническими по форме, для микроволновых приложений. Рупоры могут быть внутренне ступенчатыми или иметь составную коническую форму и могут быть внутренне профилированными для оптимизации электрической рабочей характеристики. Часть элемента, поперечное расположение которого является критическим, обычно представляет собой апертуру, ограниченную ободом рупорного облучателя. В альтернативном варианте, фазовый центр для рупорного облучателя, обычно располагающийся на малом расстоянии внутрь в осевом направлении от обода рупорного облучателя, можно считать критической частью передающего/принимающего элемента. Таким образом, термин «передающий/принимающий элемент» следует интерпретировать как ту часть передающего/принимающего элемента, для которой поперечное расположение считается критическим.

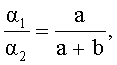

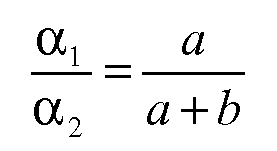

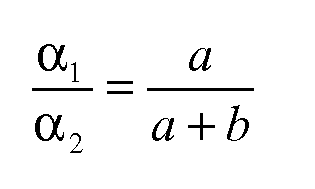

Наиболее желательной геометрией для узла облучателей является та, при которой критическая часть передающего/принимающего элемента вообще не отклоняется в поперечном направлении при изменении температуры узла. Чтобы это произошло, зависимость между коэффициентом (α1) теплового расширения первой опоры и коэффициентом (α2) теплового расширения второй опоры задается уравнением

где «а» - осевое расстояние от передающего/принимающего элемента до первой опоры, а «b» - осевой промежуток между первой и второй опорами.

Одна опора, а предпочтительно - обе опоры, может (могут) включать в себя панель, расположенную в основном перпендикулярно оси облучателя каждой цепи облучателя, причем эта панель ограничивает апертуры, через которые проходит каждая цепь облучателя.

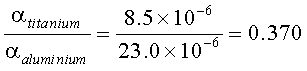

Понятно, что в соответствии с изобретением, панель, образующая первую опору, будет иметь коэффициент теплового расширения в плоскости панели, меньший, чем панель, представляющая собой вторую опору. Для удобства, первая опора может содержать титан, а вторая опора может содержать алюминий. Коэффициент теплового расширения титана составляет 8,5×10-6, а коэффициент теплового расширения алюминия составляет 23,0×10-6. Соотношение этих коэффициентов составляет 0,370. Таким образом, предпочтительный вариант осуществления изобретения, предусматривающий использование титановой панели для первой опоры и алюминиевой панели для второй опоры, чтобы получить преимущество такого соотношения, мог бы определять осевое расстояние от передающего/принимающего элемента до первой опоры как составляющее одну единицу, а осевой промежуток между первой и второй опорами - как составляющий две единицы.

Каждая цепь облучателя, как правило, будет содержать рупорный облучатель на одном ее конце, наиболее близком к отражателю антенны при использовании, и ОМТ на втором конце, причем рупорный облучатель и ОМТ разделены поляризующим волну элементом, простирающимся между ними.

В случае если первая опора содержит упомянутую панель, эта опора может включать в себя фланец, крепящийся к цепи облучателя, например, к рупору цепи облучателя, и выполненный с возможностью контакта со стенкой, ограничивающей упомянутую апертуру в панели.

Фланец предпочтительно определяет близкое соответствие с упомянутой стенкой апертуры, что приводит к точному размещению цепи облучателя в панели.

Если вторая опора содержит упомянутую панель, она может включать в себя кронштейн, соединяющий цепь облучателя с панелью, при этом кронштейн обеспечивает ограниченный допуск в относительном расположении панели и цепи облучателя.

Каждый кронштейн может включать в себя два ортогонально просверленных элемента для приема одной или более крепежных деталей, проходящих насквозь для крепления цепи облучателя к опоре.

Узел может содержать решетку цепей облучателей, имеющую рупорные облучатели, расположенные близко друг к другу. Предусматривается любое подходящее количество цепей облучателей, которые можно сгруппировать друг с другом тем образом, который обеспечит экономию пространства.

Оси облучателей соответствующих цепей облучателей могут простираться параллельно друг другу к антенне или могут пересекаться в области отражателя антенны.

В соответствии со вторым аспектом изобретения, предложен узел антенны связи, например, узел антенны микроволновой связи, включающий в себя узел облучателей антенны, соответствующий первому аспекту изобретения.

В соответствии с третьим аспектом изобретения, предложен узел антенны связи, соответствующий второму аспекту изобретения, который включает в себя, как правило, электронное оборудование для обработки сигналов восходящей линии связи/нисходящей линии связи, предназначенное для спутниковой связи, скажем, с Землей или другим спутником.

В соответствии с четвертым аспектом изобретения, предложен спутник связи, включающий в себя узел антенны связи, соответствующий третьему аспекту изобретения.

Теперь изобретение будет описано на примере со ссылками на прилагаемые чертежи, при этом:

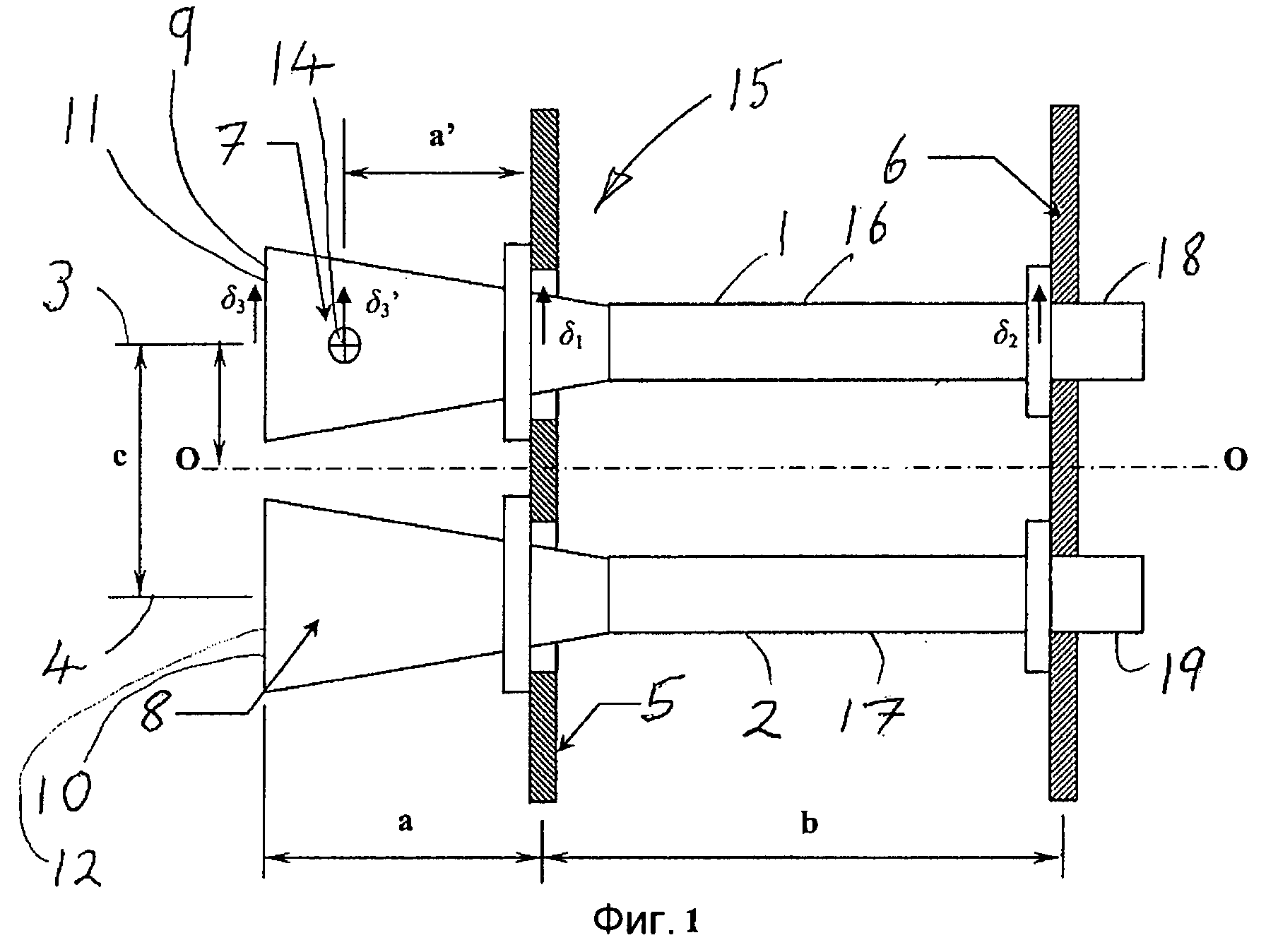

на фиг.1 представлен схематичный вид сбоку в частичном сечении узла облучателей, содержащего две цепи облучателей, а также первую и вторую опоры;

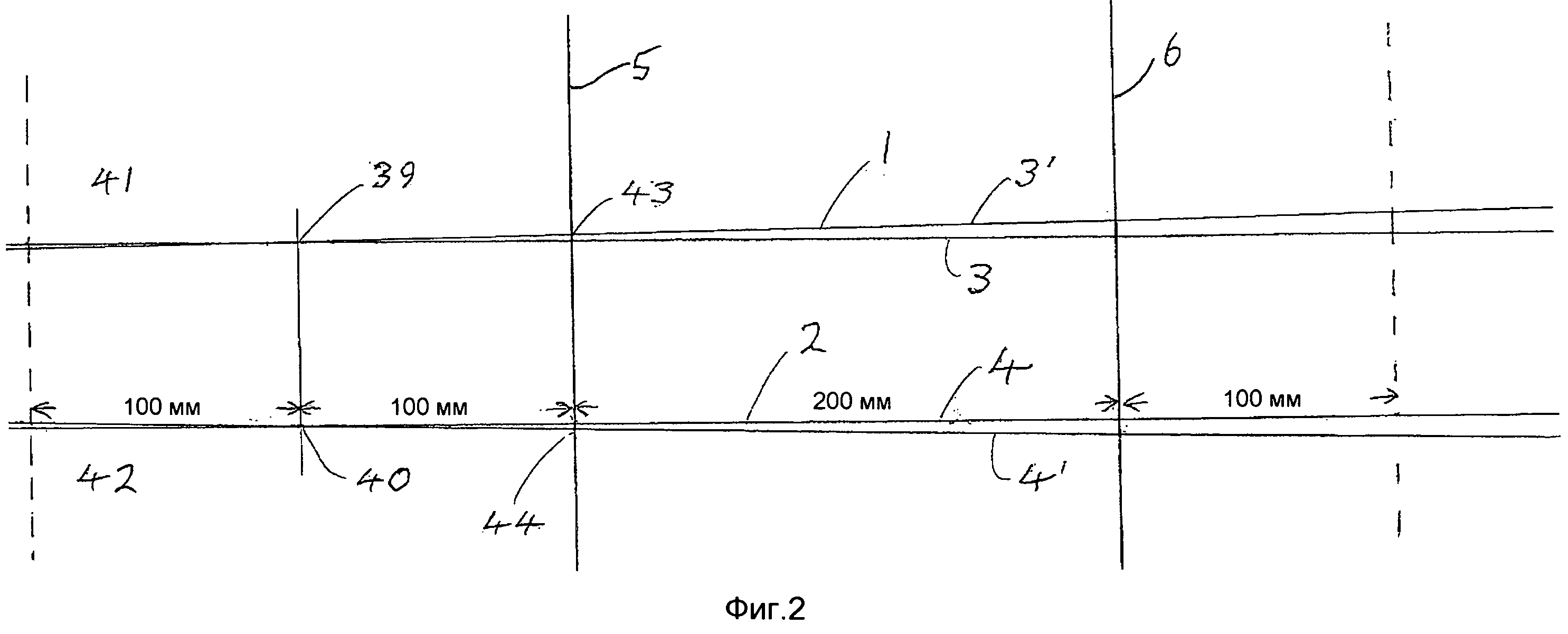

на фиг.2 представлена геометрическая компоновка в соответствии с изобретением;

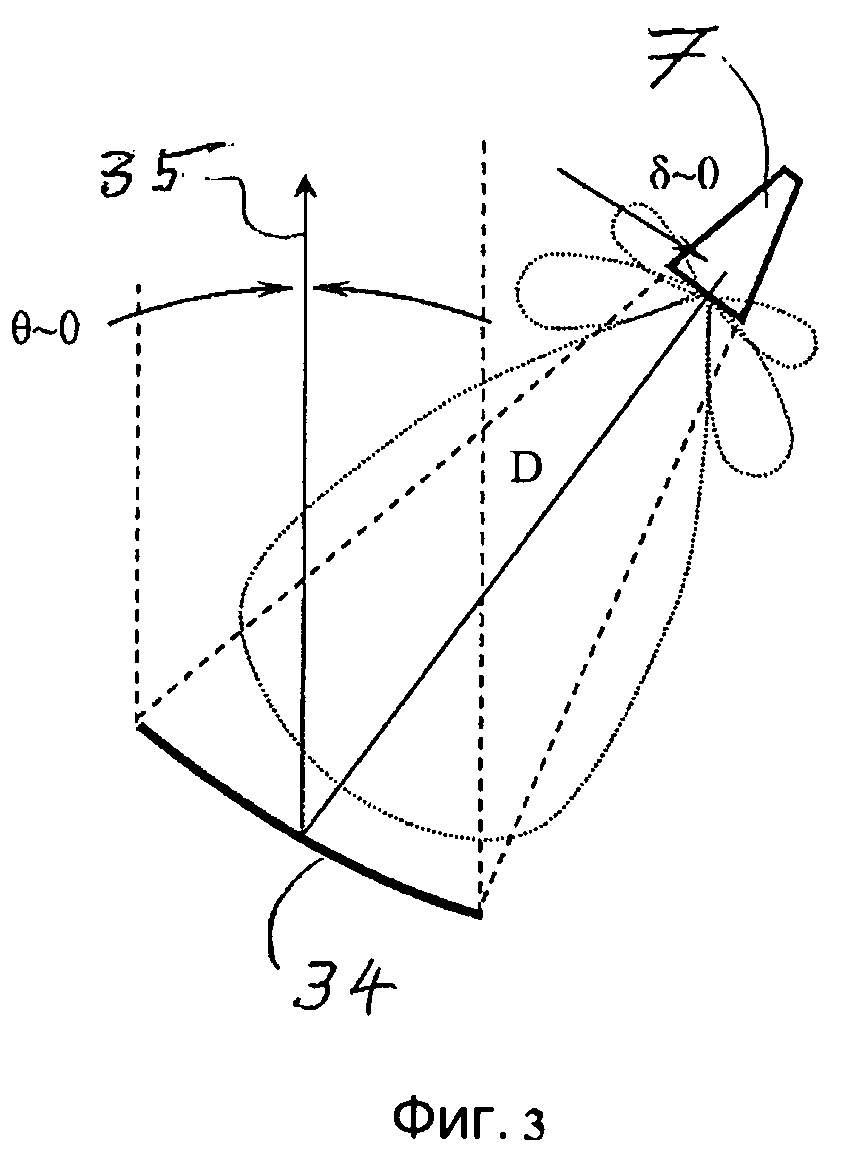

на фиг.3 схематично изображена диаграмма направленности излучения из цепи облучателя, при которой луч падает на отражатель антенны, имеющий идеально направленную электрическую ось;

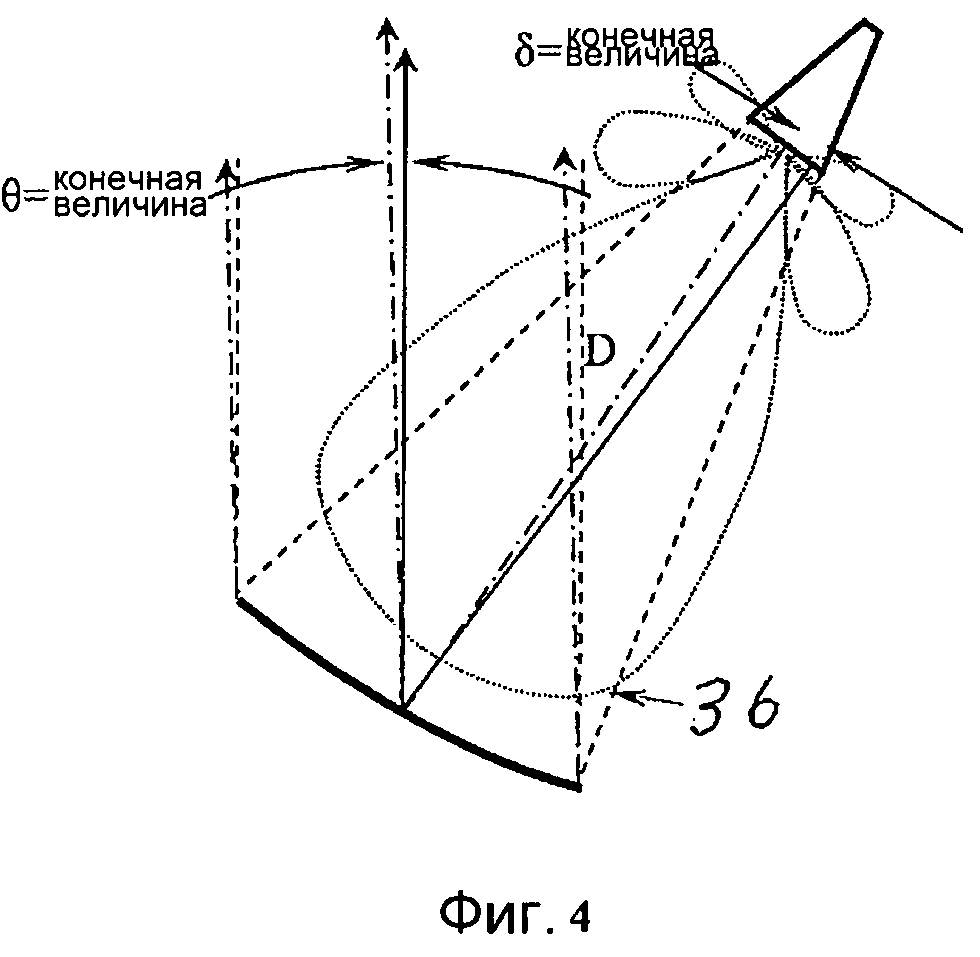

на фиг.4 показана компоновка, аналогичная фиг.3, но с цепью облучателя, смещенной в поперечном направлении и вызывающей погрешность направления электрической оси антенны;

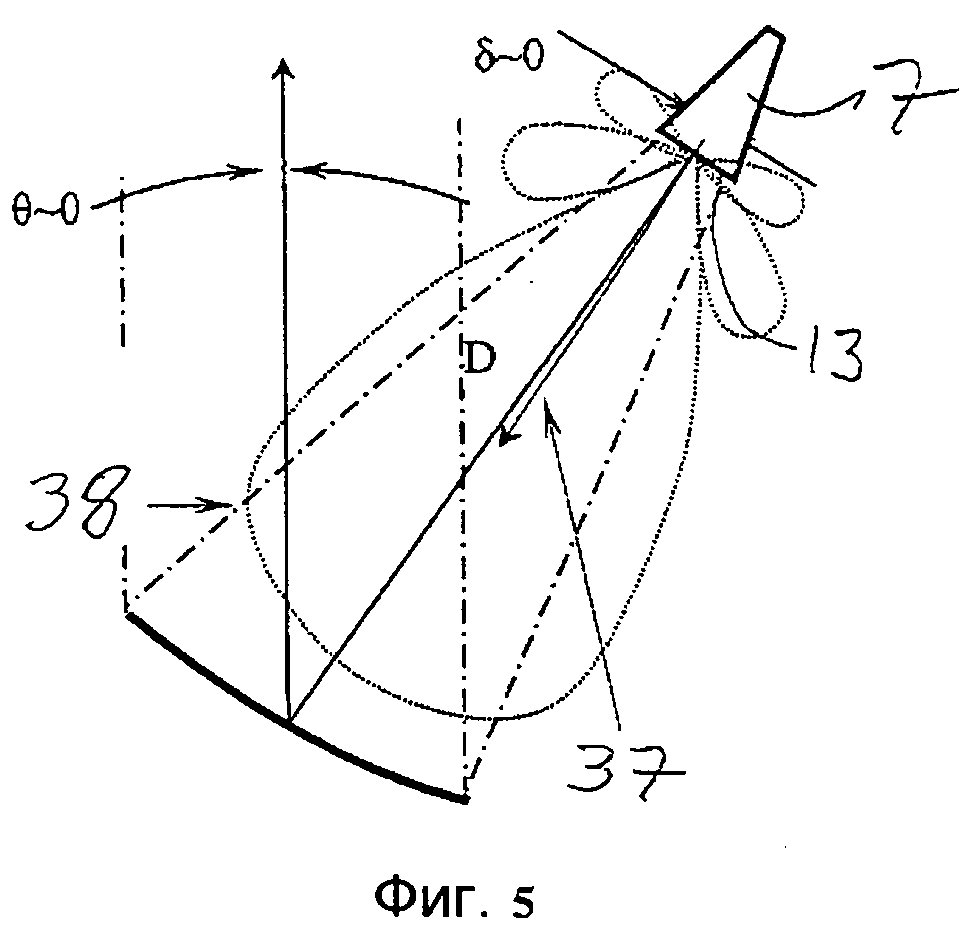

на фиг.5 показана компоновка, аналогичная фиг.4, в которой ось облучателя цепи облучателя наклонена, но не смещена в поперечном направлении;

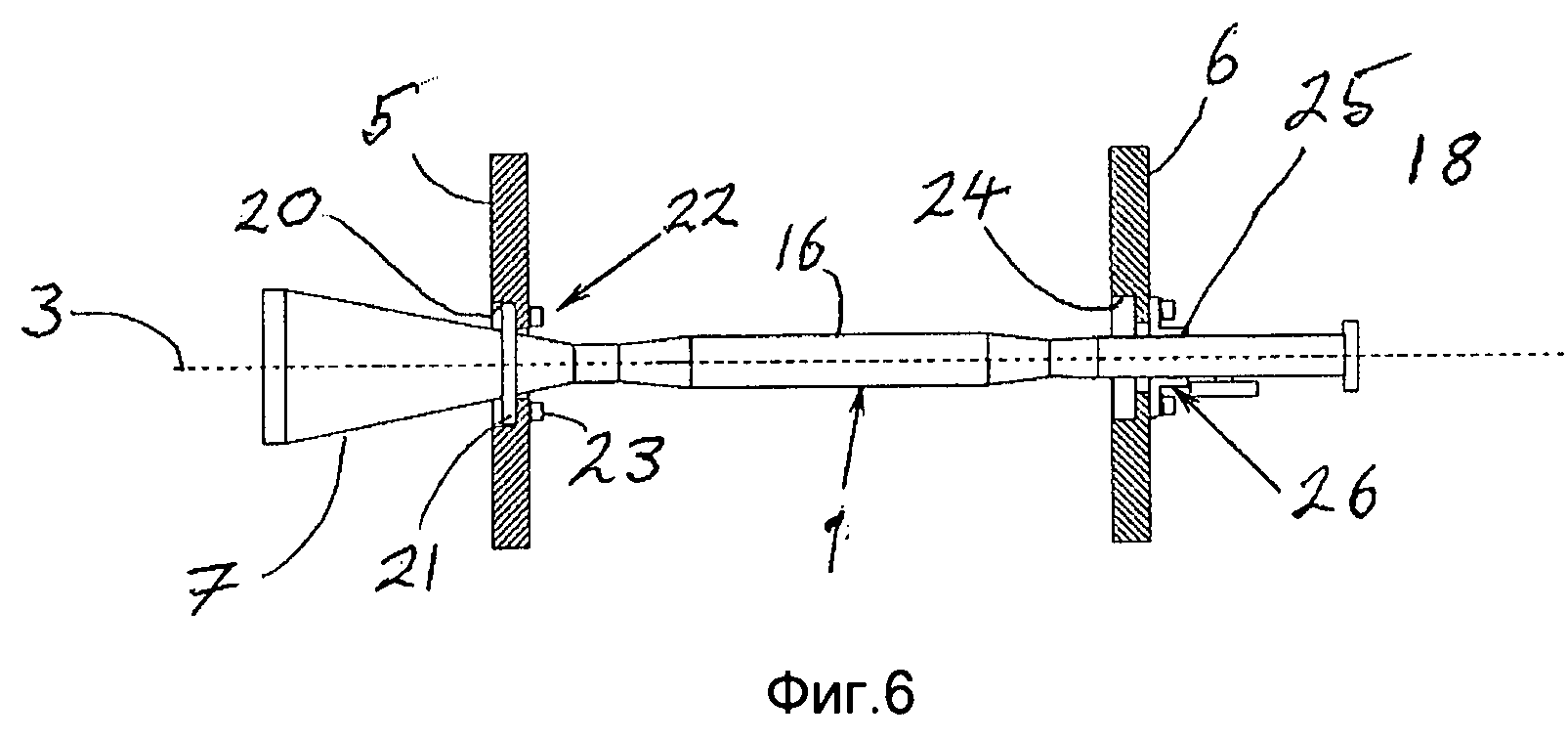

на фиг.6 представлен вид сбоку в частичном сечении цепи облучателя, установленной на первой и второй опоре;

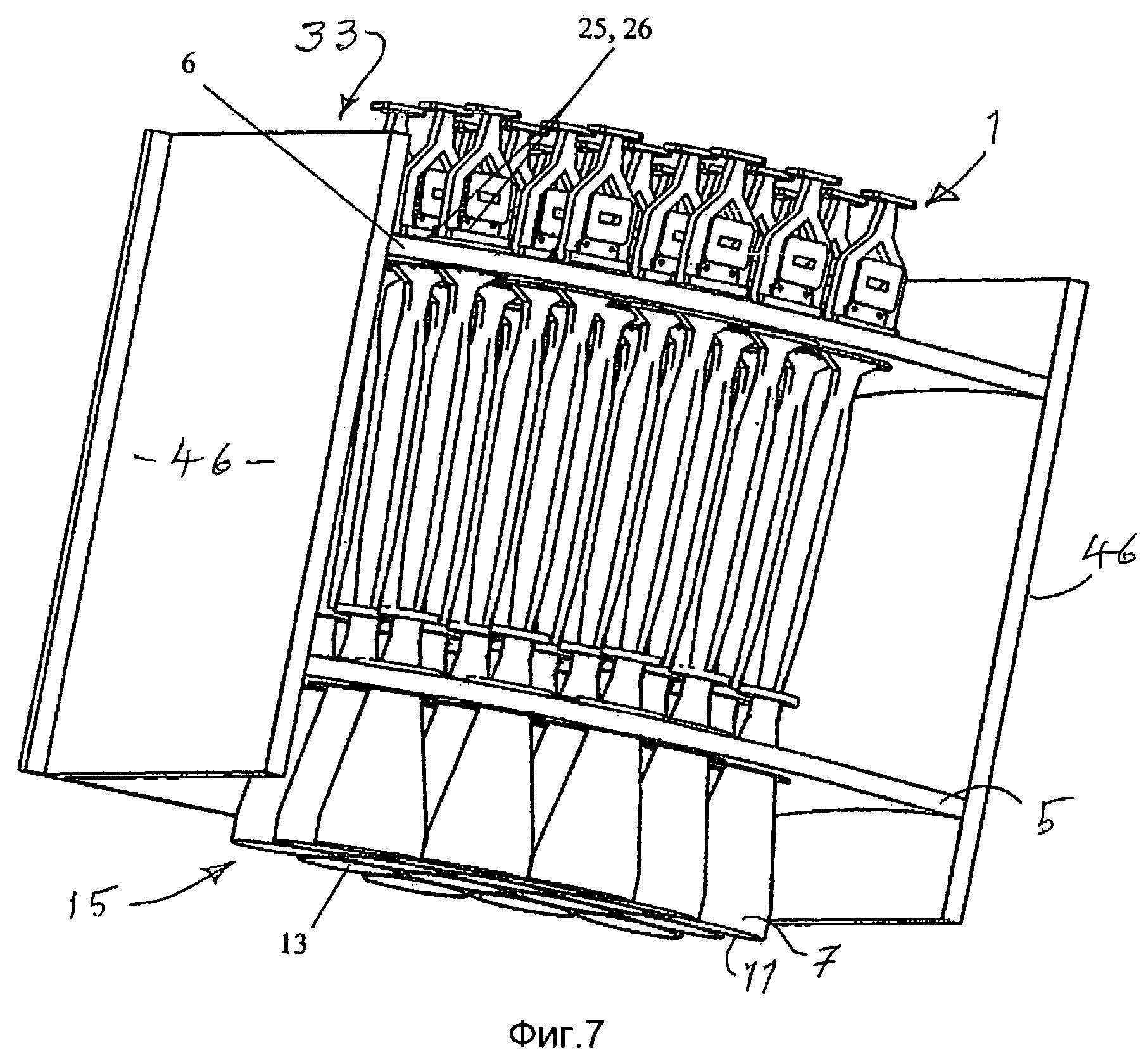

на фиг.7 представлено трехмерное изображение узла облучателей, где показаны рупорные облучатели впервой панели и ПОР, установленные во второй панели;

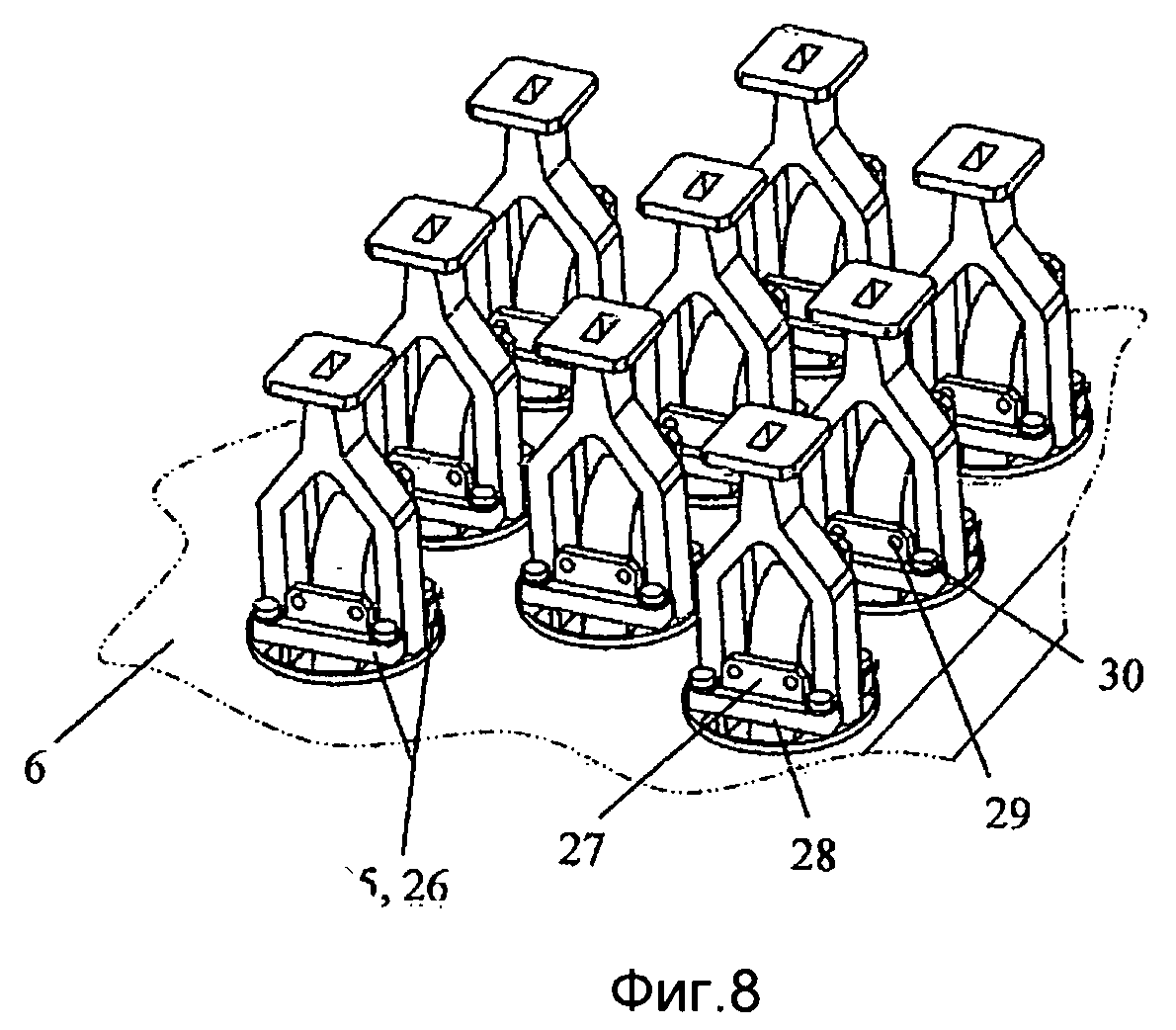

на фиг.8 представлено трехмерное изображение ПОР, установленных во второй панели;

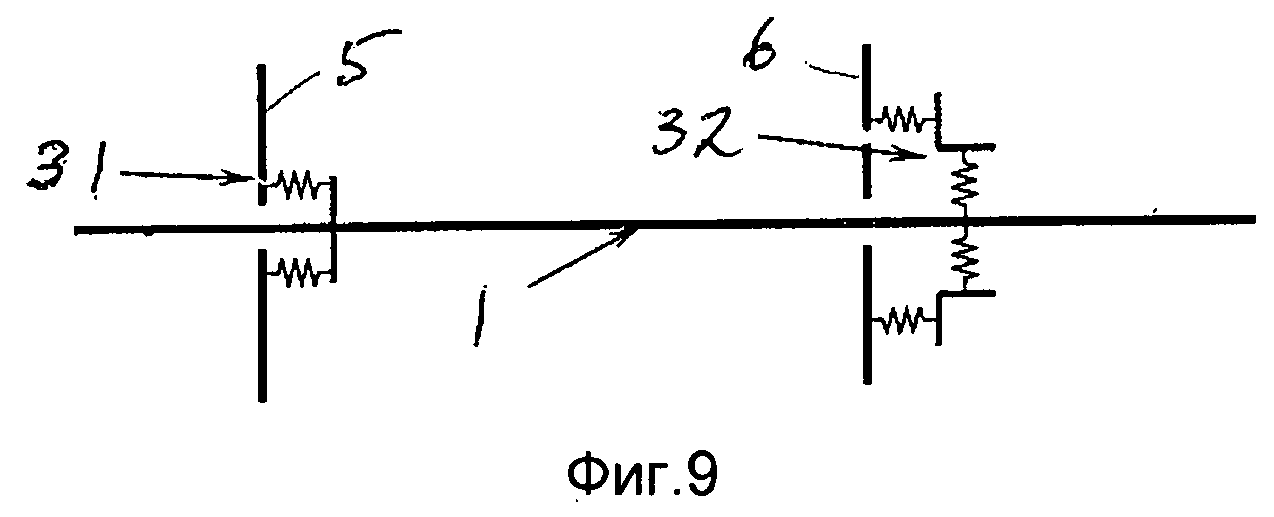

на фиг.9 схематично показана требуемая гибкость опоры цепи облучателя в первой и второй панелях, соответственно;

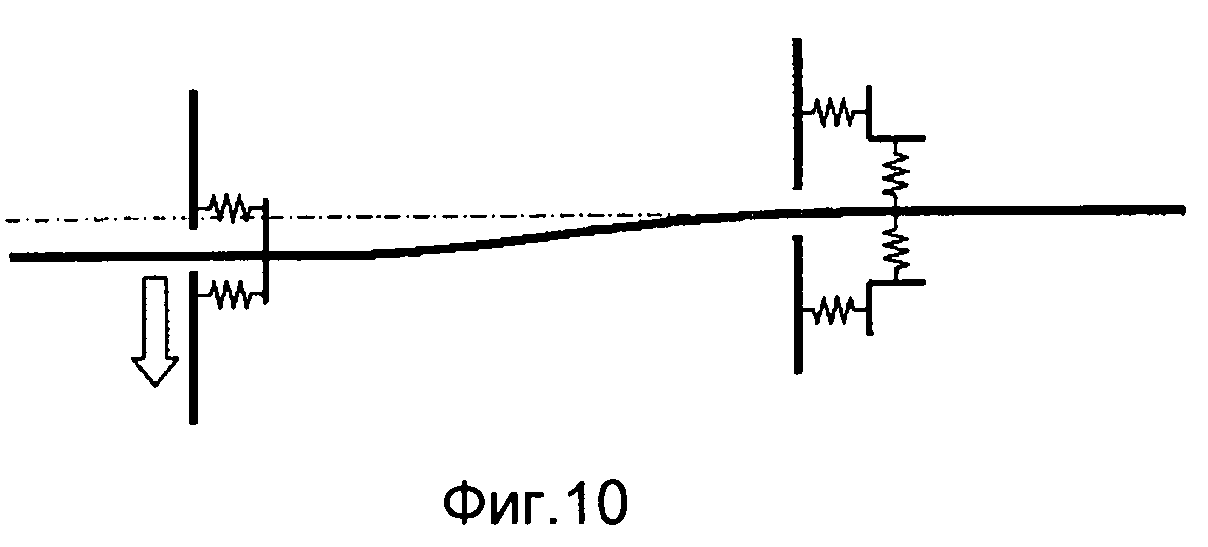

на фиг.10 схематично показана компоновка, аналогичная фиг.9, но с накладными жесткими панельными опорами;

на фиг.11 схематично показана компоновка, аналогичная фиг.10, но с более гибкими панельными опорами; и

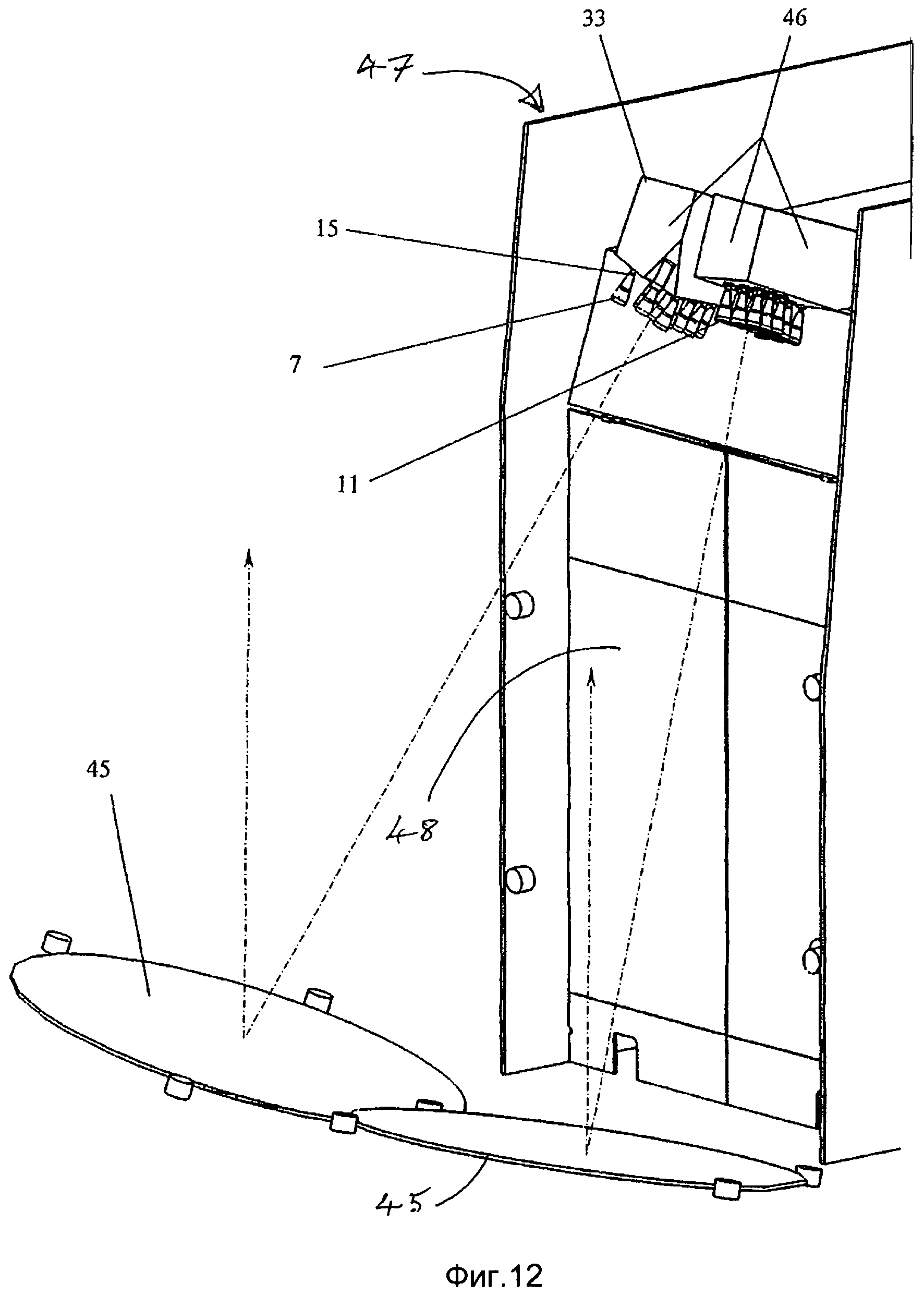

на фиг.12 представлено трехмерное изображение спутника связи, имеющего два узла антенны.

Компоновка, показанная на фиг.1, предусматривает наличие узла 15 облучателей. На фиг.1 показаны соседние цепи 1, 2 облучателей, каждая из которых определяет продольную ось 3, 4 облучателя, установленные в первой опорной панели 5 и второй опорной панели 6. Каждая из цепей облучателей имеет рупорный облучатель 7, 8 и конец 9, 10 цепи облучателя, ближайший к отражателю антенны (не показан). Каждый рупорный облучатель 7, 8 ограничивает обод 11, 12, обращенный к отражателю. Каждый обод 11, 12 ограничивает заключенную внутри него апертуру 13 облучателя (см. фиг.7). Каждый рупорный облучатель 7, 8 также определяет фазовый центр 14. Рупорные облучатели 7, 8 можно использовать как передающие или принимающие элементы для узла 15 в зависимости от того, для передачи или приема используется антенна в этот момент времени, а поперечное расположение либо апертуры 13 облучателя, либо фазового центра 14 можно считать критическим к конструкции узла. Из фиг.1 можно заметить, что осевое расстояние апертуры 13 облучателя от первой опорной панели 5 обозначено символом «а», а осевое расстояние для фазового центра обозначено символом «а'». Каждый рупорный облучатель 7, 8 соединен с поляризующим элементом 16, 17, который, в свою очередь, соединен с ПОМ 18, 19.

Детали опор, касающиеся первой и второй панелей 5, 6, схематически изображены на фиг.1 и подробнее показаны на фиг.6, 7 и 8. Из фиг.6 можно заметить, что первая опорная панель 5 определяет выполненную в ней коленчатую апертуру 20. Фланец 21 прикрепленный к рупорному облучателю 7, установлен по плотной скользящей посадке в коленчатую апертуру 20 и закреплен по месту болтами 22, 23, ввинченными во фланец 21 через панель 5. Таким образом, за счет этой компоновки достигается точное продольное и поперечное размещение рупорного облучателя относительно оси 3.

В частности, на фиг.6, 7 и 8 показано опирание на вторую опорную панель 6. Панель 6 аналогичным образом определяет коленчатую апертуру 24 (см. фиг.6). Однако для того, чтобы обеспечить относительное перемещение между цепью 1 облучателя и панелью 6, когда происходит объемное температурное изменение узла 15, опирание на панель 6 конструктивно делают более гибким, чем опирание на панель 5. Кронштейны 25, 26 поддерживают ОМТ цепи облучателя в нужном положении относительно панели 6. Эти опоры предназначены для придания требуемой ограниченной гибкости. Каждый кронштейн 25, 26 содержит взаимно перпендикулярные элементы 27, 28, каждый из которых ограничивает отверстия 29 под болты. Болты 30 крепят кронштейн 25, 26 к панели 6 и ОМТ цепи облучателя, соответственно. Понятно, что статические допуски можно соблюсти за счет формирования отверстий под болты несколько большими, чем болты, а динамические допуски, например, из-за изменений температуры, можно соблюсти за счет гибкости, конструктивно вносимой в каждый кронштейн 25, 26.

Также понятно, что в опирание для первой панели 5 можно внести более ограниченную гибкость за счет тщательного выбора материала и толщины фланца 21.

Фиг.9, 10 и 11 схематично иллюстрируют разные жесткости компоновки опор цепи облучателя. Фиг.9 схематично иллюстрирует жесткость 31 сочленения болт-фланец при опирании на панель 5 и жесткость 32 в сочленении болт-скоба при опирании на панель 6.

Фиг.10 иллюстрирует то, что происходит с цепью 1 облучателя, когда панель 5 перемещается в поперечном направлении книзу относительно панели 6, а жесткости 31, 32 при этом слишком велики. Будет видно, что изгибается сама цепь облучателя, а не происходит изгиб опор. На фиг.11 показана компоновка с опорами более подходящей жесткости, которые позволяют цепи облучателя оставаться прямой, когда панели 5, 6 перемещаются в поперечном направлении друг относительно друга.

На фиг.12 показан спутник 47 связи, имеющий два узла 15 облучателей того типа, которые предусматривают один облучатель на луч, каждый из которых направляет излучение к одному из двух отражателей 45 антенны. Опоры для отражателей 45 антенны не показаны, но, как обычно, они выполнены так, что позволяют отражателям перемещаться между походным положением (не показано) в кладовой 48 спутника и развернутым положением, показанным на фиг.12. На фиг.7 подробнее показан один узел облучателей, имеющий решетку из 19 цепей 1 облучателей, а также облучающие поверхности 46 монтажного бокса 33 узла облучателей. Решетка 19 цепей 1 облучателей показана имеющей рупорные облучатели 7, установленные рядом друг с другом так, что обода 11 почти касаются, для непрерывности охвата лучом, так что они совместно занимают минимальное пространство на спутнике. При рассмотрении будет видно, что оси облучателей цепей облучателей не параллельны друг другу, а совпадают на или вблизи поверхности отражателя антенны (см. фиг.12). Решетка цепей 1 облучателей установлена на первой и второй панелях 5, 6, содержащихся в монтажном боксе 33.

Должно быть ясно, что поскольку цепи облучателей излучают значительное количество тепла, когда передают излучение к отражателю или от него, панели 5, 6 должны работать как теплоотводы и отводить от узла 15 облучателей излучаемое тепло посредством излучающих поверхностей 46 монтажного бокса 33.

Влияние разных типов перемещения рупорных облучателей 7 относительно антенны 34 показано на фиг.3, 4 и 5. На фиг.3 показан идеальный электрический сценарий. Рупорный облучатель 7 направляет излучение вдоль оси D облучателя к антенне 34, где оно отражается вдоль направления электрической оси 35 антенны. Отсутствует поперечное перемещение рупорного облучателя относительно желаемой оси D облучателя. Таким образом, искажение является нулевым, а коэффициент усиления антенны поддерживается наряду с ориентацией антенны. Теоретически этого можно достичь с помощью установочных панелей узла множества облучателей, изготовленных из материала с нулевым коэффициентом теплового расширения, например, из инвара или пластмасс, армированных углеродными волокнами. Однако такие материалы могут оказаться дорогостоящими и проблематичными, как в отношении изготовления, так и в отношении теплового расчета (они имеют низкую теплопроводность и не всегда отводят тепло от цепей облучателей настолько эффективно, насколько это требуется). В случае инвара, также получается значительный проигрыш в массе из-за его большого удельного веса.

На фиг.4 показана компоновка, аналогичная представленной на фиг.3, но с цепями облучателей узла облучателей, установленными в одной опоре, представляющей собой конструкцию из легкого алюминиевого сплава, обычно используемую для таких узлов облучателей. Благодаря эффектам средней объемной температуры, в узле всегда будет присутствовать некоторое поперечное перемещение цепи облучателя относительно других цепей облучателей. Это поперечное перемещение изображено на фиг.4 и обозначено символом δ, имея конечный размер. Оно негативно влияет на наведение антенны, например, может возникнуть погрешность наведения 0,01°. Это может уменьшить взаимную изоляцию лучей и/или уменьшить охват по конкретной области поверхности Земли. На фиг.4 также показана конечная погрешность θ направления электрической оси антенны. Показанная компоновка даст несколько меньший коэффициент усиления антенны на краю 36 области охвата из-за поперечного поступательного перемещения направления электрической оси рупорного облучателя.

Фиг.5 иллюстрирует случай, когда поперечное отклонение рупорного отражателя 7 отсутствует, а есть лишь небольшой наклон 37 оси D облучателя. Эта компоновка в соответствии с изобретением поддерживает поперечное положение апертуры 13 рупорного облучателя 7 относительно электрической оси D рупорного облучателя. Вместе с тем, существует некоторая погрешность наведения рупорного облучателя из-за наклона электрической оси рупора от расчетной линии. Это приведет к немного меньшему коэффициенту усиления антенны на краю 38 области охвата из-за наклона направления электрической оси рупора. Вместе с тем, будет видно, что направление электрической оси антенны поддерживается неизменным, а угол θ при этом оказывается равным нулю градусов. Погрешность наведения относительно направления электрической оси рупора, которая может быть погрешностью 0,1 градуса, приводящей к несколько меньшему коэффициенту усиления, упомянутому выше, будет иметь фактически очень малое влияние.

Геометрия узла в соответствии с изобретением показана на фиг.2. Здесь цепи 1, 2 облучателей показаны установленными в титановой первой опорной панели 5 и второй опорной панели 6 из алюминиевого сплава. Оси 3, 4 облучателей показаны вместе с искаженными осями 3', 4' облучателей. Показаны центры 39, 40 апертур 13 рупорных облучателей. Они подвергаются нулевому искажению, когда изменение среднемассовой температуры узла вызывает расширение опорных панелей 5 и 6 в направлении поперек осей 3, 4 облучателей. Титановая панель 5 показана расширяющейся приблизительно на одну треть расширения панели 6 из алюминиевого сплава. Если расстояние «а» равно 100 мм, а промежуток «b» между панелями равен 200 мм, это приводит к нулевому или почти нулевому поперечному искажению в положениях 39 и 40. Понятно, что если цепи 1, 2 облучателей продолжаются за положения 39, 40, то поперечное искажение будет снова возрастать от нулевого или почти нулевого искажения, испытываемого в положениях 39 и 40. Таким образом, в положениях 41, 42 дополнительное расстояние 100 мм от панели 5 будет испытывать такое же поперечное искажение, которое испытывает ось облучения у панели 5, но это искажение будет иметь противоположный знак. Таким образом, критическая часть цепи облучателя, такая, как апертура рупора или фазовый центр рупора, располагающаяся где-либо между положениями 41, 42 и 43, 44 (где оси облучателей проходят через панель 5), будет испытывать меньшее поперечное искажение из-за изменения температуры, чем то искажение, которое испытывает панель 5 или панель 6. Поэтому - по сравнению с известными техническими решениями - узел согласно изобретению обеспечивает сниженное поперечное искажение критических точек на передающих/принимающих элементах цепи облучателя, при этом тщательный расчет обеспечивает снижение поперечного искажения до нуля. Теперь математическая зависимость, проиллюстрированная в общем виде на фиг.2, будет выведена ниже со ссылками на фиг.1.

Теперь, считая, что:

панель 1 подвергается изменению средней объемной температуры ΔТ1 (при коэффициенте теплового расширения КТР = α1),

панель 2 подвергается изменению средней объемной температуры (ΔТ2) (при КТР = α2),

обозначим перемещение переднего положения фиксации (в панели 1) от опорной линии O-O символом δ1

и обозначим перемещение заднего положения фиксации (в панели 1) от опорной линии O-O символом δ2.

Следовательно,

δ1=ΔТ1α1с

δ2=ΔТ2α2с.

Для перемещения апертуры рупора (для перемещения фазового центра нужно заменить «а, δ3» на «а', δ3'»):

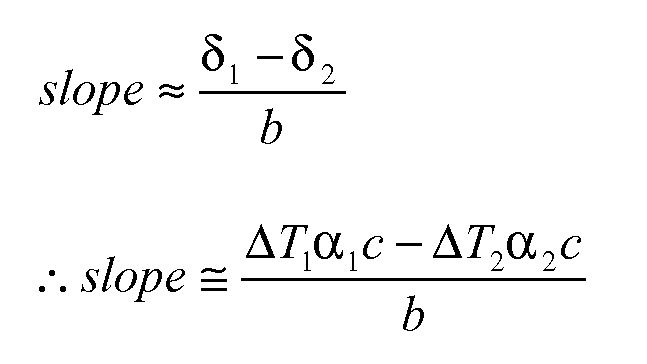

наклон цепи облучателя относительно опорной линии О-О начала отсчета

slope - наклон

Для перемещения у апертуры рупора:

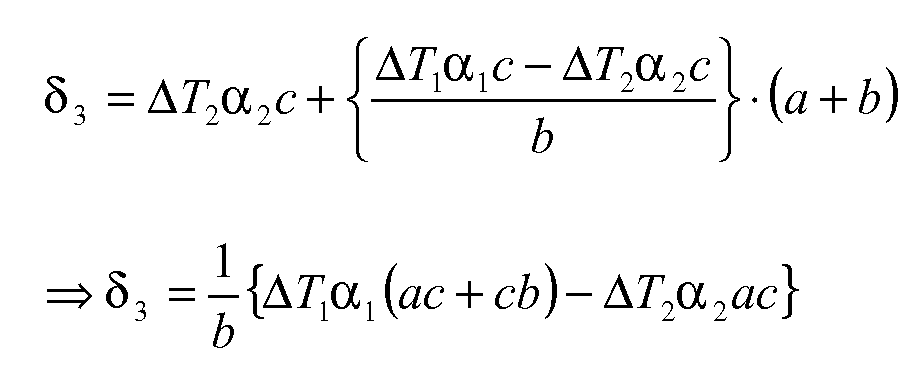

Для нулевого искажения, т.е. δ3=0:

ΔТ1α1(ac+cb)=ΔТ2α2ac.

Для равномерного увеличения температуры MFA (градиенты температуры на узле будут на порядок меньше, чем суточное изменение температуры) предположим, что ΔТ1 = ΔТ2.

Для нулевого δ3:

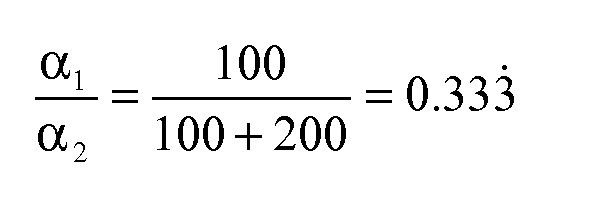

Рассмотрим узел, где:

b=200 мм,

a=100 мм.

Тогда для минимального искажения имеем:

Рассмотрим алюминиевую заднюю панель и титановую переднюю панель:

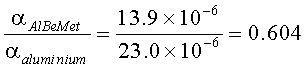

Это близко к оптимальному соотношению для этой геометрии. Геометрию можно оптимизировать, чтобы она лучше соответствовала имеющимся материалам. В альтернативном варианте, еще одним материалом, возможным для передней панели, является AlBeMet (зарегистрированная торговая марка). Этот материал мог бы дать следующий результат.

Это дает выгоду для термоупругого искажения, а в зависимости от применения будет давать значительную экономию массы и уменьшит тепловые градиенты в пределах несущей конструкции облучателя.