Результат интеллектуальной деятельности: БЛОКОВЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно к оперативной хирургии.

Каждая хирургическая операция, как правило, сопровождается и завершается послойным соединением тканей. Основными принципами последнего являются бережное отношение к сшиваемым тканям и надежность швов. Ошибка в наложении швов может быть причиной послеоперационных осложнений - от неэффективности операции (например, при различных видах лавсанопластики, пластике сухожилий, связок, шве надколенника и пр.) до угрозы жизни больного (при развязывании узла и соскальзывании лигатуры с магистрального кровеносного сосуда). Нередкими осложнениями после ушивания операционных ран также являются послеоперационные грыжи и миофасциодез (взаимная спаянность фасций и мышц, ограничивающая движения в смежных суставах конечности).

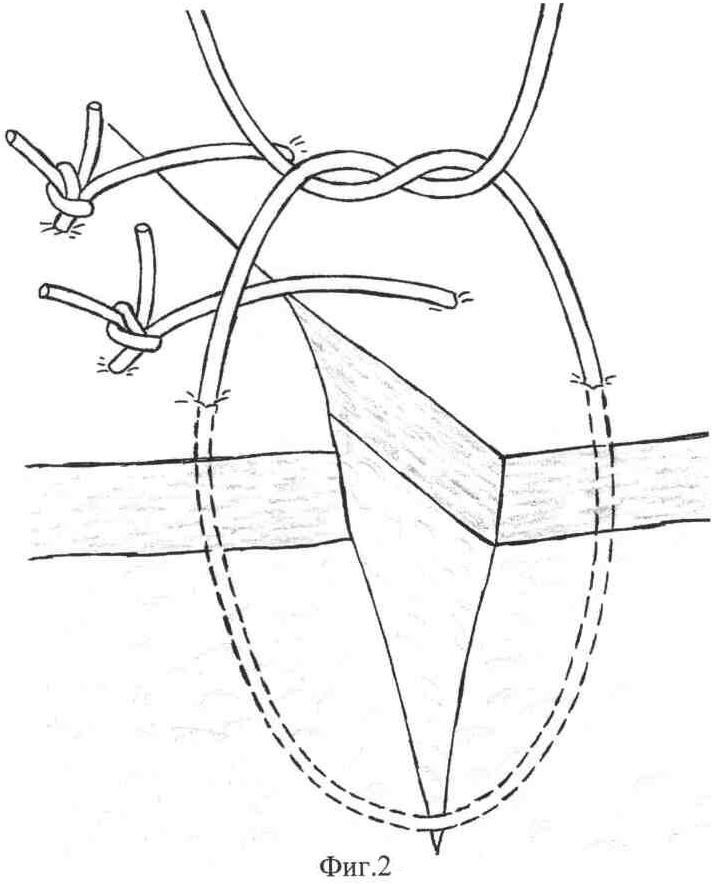

При соединении тканей, сближение которых затруднено, обычно используют особо прочные швы большого диаметра при обычном узловом шве или блоковый (полиспастный) шов, который дважды проводят через толщу обоих краев раны или других неподатливых тканей, например ребер (фиг.1). Недостатками блокового шва являются: необходимость накладывания дополнительных узлов - 4-5 и более, а также - оставление концов нитей длинными (1,5 см и более). Эти меры в свою очередь сопровождаются увеличением опасности образования лигатурных свищей, спаянности разных слоев мягких тканей с ограничением движений и другими функциональными расстройствами. Миофасциодез, кроме увеличения сроков реабилитационного лечения, нередко требует повторного и не всегда эффективного оперативного вмешательства: восстановления послойного положения тканей за счет их разъединения и выделения из рубцов. Взаимное рубцовое спаяние тканей происходит из-за того, что разные слои заживающией раны по линии разреза склеиваются между собой фибрином, и этому способствуют большие узелки и длинные концы оставляемых нитей.

Прототип:

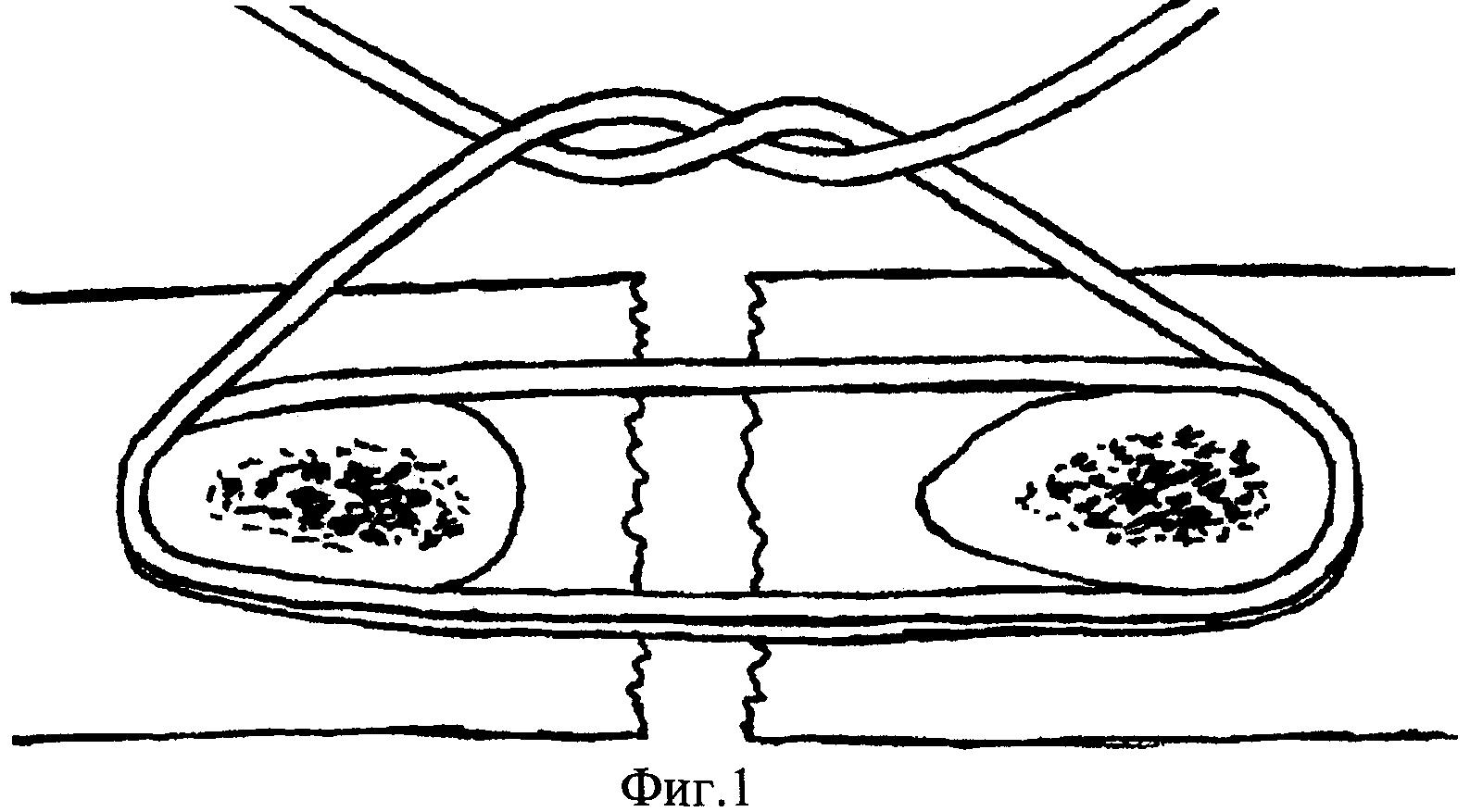

В качестве прототипа приводим простой узловой хирургический шов, описанный в руководстве М.П.Бурых «Общие основы технологии хирургических операций» (Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 1999. - 544 с., - С.408-410), заключающийся в следующем. Иглу с нитью проводят снаружи внутрь одного края раны и выкалываются снутри наружу другого края раны, а концы нитей связывают между собой (фиг.2). Использование обычного узлового шва при соединении тканей, сближение которых затруднено, имеет следующие недостатки:

1) опасность обрыва нити при стягивании раны;

2) проблематичность достижения адекватной взаимной адаптации краев раны или даже недостижение их соприкосновения (недотягивание);

3) необходимость удержания натянутой первой петли шва ассистентом («наступить на узел») во избежание ее расслабления и потери адаптации краев раны - когда он зажимом Кохера удерживает петлю до наложения хирургом второй, закрепляющей петли шва. Это, в свою очередь, часто приводит к обрыву натянутой нити, захваченной рифлеными губками зажима;

4) ненадежность шва с опасностью его несостоятельности из-за последующего обрыва или развязывания нити;

5) необходимость накладывания дополнительных узлов (4-5 и более) и оставления длинных концов нитей (1,5 см и более);

6) риск последующего образования лигатурных свищей и миофасциодеза.

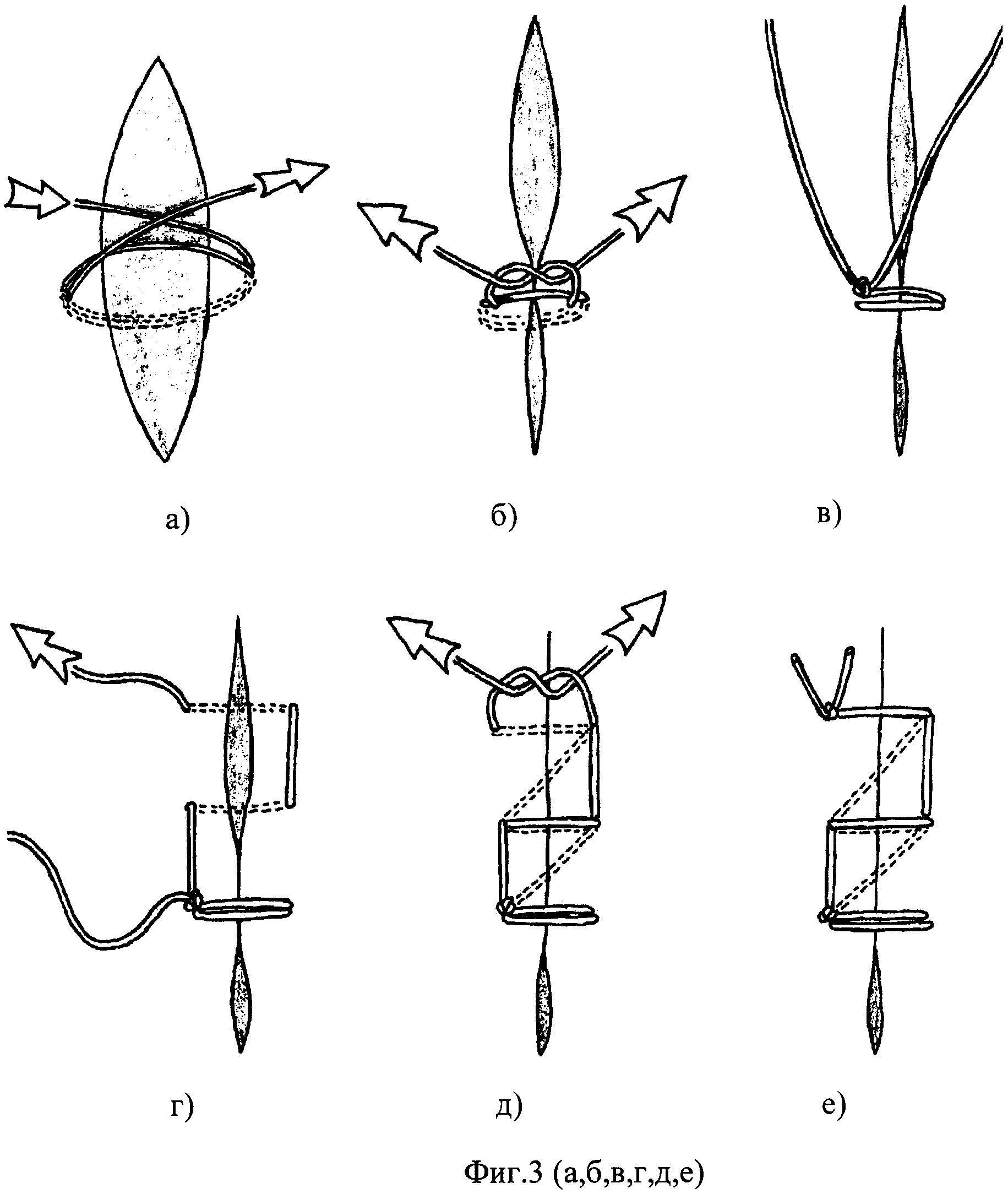

Для предупреждения этих недостатков предложено устройство, представленное блокирующим хирургическим швом (фиг.3, а, б, в, г, д, е), способ применения которого заключается в следующем. После двойного проведения иглы с нитью через оба края раны (фиг.3, а) натяжением за концы нити сводят края раны и завязывают первую петлю шва (фиг.3, б). При этом нагрузка натяжения нити равномерно распределяется на обе ее петли, предупреждая ее обрыв и развязывание. На месте выкола иглы накладывают двойной узел, фиксирующий достигнутую взаимную адаптацию краев раны (фиг.3, в), затем один из двух свободных концов нити на игле используют как матрацный шов (фиг.3, г), а другой - как скорняжный (фиг.3, д). При наложении матрацного шва иглу выводят из ткани на ту же сторону края раны, где ее ввели, а следующий стежок делают на другом крае, вследствие чего нить на поверхности кожи ложится параллельно краям раны, а внутри раны - перпендикулярно к ним. При наложении скорняжного шва иглу проводят через оба края раны таким образом, чтобы нить внутри раны ложилась под углом к краям, а на поверхности кожи - перпендикулярно к ним. Затем оба конца нити закрепляют окончательным (тройным или более) узлом с оставлением концов нитей длиной 0,5-1,5 см (фиг.3, е).

В качестве примера применения предлагаемого в качестве изобретения шва, представленного блоковым хирургическим швом, предлагается следующее наблюдение.

Больная И., 1958 г.р., находилась в ортопедическом отделении РОТЦ с 16.02.11 г. по 9.03.11 г. с диагнозом: Тугой ложный сустав верхней трети правой бедренной кости после патологического перелома (очаг остеобластокластомы (ОБК) верхней трети правой бедренной кости).

Из анамнеза: в 1981 г. произошел патологический перелом верхней трети правого бедра на месте ОБК, округлой формы и размерами около 6×3,5 см. В дальнейшем развился тугой ложный сустав. 10.11.10 г. при падении с лестницы произошла сочетанная травма, в составе которой ЧМТ и рефрактура бедренной кости. Находилась на стацлечении в Карабудахкенте, откуда выписана в тазобедренной гипсовой повязке.

1.03.11 г. выполнена операция: Открытая репозиция и накостный остеосинтез правой бедренной кости с костной аутопластикой.

Под эндотрахеальным наркозом в положении больной на левом боку с валиком под поясничной областью произведен наружный боковой разрез кожи от уровня верхушки большого вертела вниз на 16-17 см. На всем протяжении раны рассечена подкожная клетчатка и широкая фасция бедра с Z-образным послабляющим разрезом фасции в обоих углах раны. Острым и тупым путем по ходу мышечных волокон разрез углублен до наружной поверхности зоны консолидирующегося поперечного перелома со смещением по ширине, длине и оси. При этом отмечено утолщение поперечника бедренной кости по типу гипертрофического ложного сустава. При помощи костных долот, ложечек и шаровидной фрезы костные отломки разъединены, последовательно выведены в рану, зачищены от регенерата и хрящевой ткани грязновато-серого цвета в пределах здоровой кости с восстановлением проходимости костномозгового канала и моделированием концов отломков с уменьшением их диаметра до поперечника нормальной бедренной кости. Внутрикостный кистовидный очаг вычерпан до нормальной кости с образованием округлого дефекта, умеренно кровоточащего по типу «кровавой росы».

В целях замещения образовавшегося внутрикостного дефекта на концах костных отломков, размерами 5×3 см, был поднадкостнично взят и зачищен от хрящевой ткани кортикально-губчатый аутотрансплант с крыла правой подвздошной кости. Для этого выполнен разрез кожи по гребню крыла правой подвздошной кости длиной 7 см. Рана послойно ушита с оставлением дренажа из перчаточной резины.

Для активации остеогенеза поверхность излома костных фрагментов обработана по Жюде (сделаны неглубокие зарубки долотом для увеличения их поверхности и площади взаимного контакта). Костные отломки взаимно адаптированы с плотным внедрением в костномозговой канал кортикально-губчатого аутотранспланта и скреплены отмоделированной по наружному контуру проксимального отдела бедренной кости накостной 165-миллиметровой пластиной на 8-и винтах (1 из которых спонгиозный и 7 - кортикальных). Остеосинтез стабильный, состоятельный. Рана промыта растворами антисептиков. Послойно наложены швы на рану с оставлением трубчатого перфорированного дренажа. Наложена асептическая наклейка на рану и деротационный сапожок на стопу.

При ушивании трудно стягиваемой фасции бедра был применен блокирующий шов следующим образом. После двойного проведения иглы с нитью через оба края раны натяжением за концы нити свели края раны и завязали первую петлю шва. При этом нагрузка натяжения нити была равномерно распределена на обе ее петли, предупреждая ее обрыв и развязывание. Наложили двойной узел, фиксирующий достигнутую взаимную адаптацию краев раны, затем один из двух свободных концов нити на игле использовали как матрацный шов, а другой - как скорняжный. При наложении матрацного шва иглу вывели из ткани на ту же сторону края раны, где ее ввели, а следующий стежок сделали на другом крае, вследствие чего нить на поверхности кожи легла параллельно краям раны, а внутри раны - перпендикулярно к ним. При наложении скорняжного шва иглу провели через оба края раны таким образом, чтобы нить внутри раны ложилась под углом к краям, а на поверхности кожи - перпендикулярно к ним. Затем оба конца нити закрепили окончательным, тройным узлом с оставлением концов нитей длиной 0,7 см. На протяжении всей раны (17-18 см) было наложено 3 таких шва, между которым располагали обычные узловые швы. Края раны были адекватно и надежно адаптированы.

Послеоперационная рана зажила первично, швы сняты на 9-й день. Результат лечения расценен нами как хороший.

Следовательно, конструктивными отличиями от прототипа и преимуществами предлагаемого блокового шва являются следующие:

1) надежность и исключение опасности несостоятельности хирургического шва вследствие равномерного распределения нагрузки на обе начальные петли блокового шва с предупреждением их обрыва и развязывания;

2) отсутствие необходимости в удержании зажимом Кохера натянутой первой петли шва ассистентом («наступать на узел»);

3) использование одного из двух свободных концов нити после закрепления достигнутой взаимной адаптации краев раны двойным узлом - как матрацного шва, а другого - как скорняжного. Затем оба конца нити закрепляют окончательным (тройным или более) узлом;

4) сочетание положительных качеств блокового узлового и непрерывного (матрацного и скорняжного) швов;

5) наибольшее соответствие правилу строительной механики: «При наименьшей затрате материала наибольшая прочность»;

6) снижение вероятности лигатурных свищей и миофасциодеза, обусловленное гораздо меньшим количеством оставляемых концов нитей на узлах;

7) экономичность и отсутствие необходимости в поиске материала для изготовления.

Таким образом, предлагаемый блоковый хирургический шов позволяет повысить надежность, эффективность и качество хирургического лечения оперируемых больных.

Блоковый хирургический шов, представляющий собой узловой хирургический шов, отличающийся тем, что после двойного проведения иглы с нитью через оба края раны и взаимной адаптации краев раны натяжением концов нити на месте выкола иглы накладывают двойной узел, фиксирующий достигнутую взаимную адаптацию краев раны, затем один из двух свободных концов нити на игле используют как матрацный шов, при наложении которого иглу выводят из ткани на ту же сторону края раны, где ее ввели, а следующий стежок делают на другом крае, вследствие чего нить на поверхности кожи ложится параллельно краям раны, а внутри раны перпендикулярно к ним, а второй свободный конец нити на игле используют как скорняжный шов - непрерывный шов, при наложении которого иглу проводят через оба края раны таким образом, чтобы нить внутри раны ложилась под углом к краям, а на поверхности кожи перпендикулярно к ним; оба конца нити закрепляют окончательным (тройным или более) узлом с оставлением концов нитей, длинной 0,5-1,5 см.