Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОТБОРА ПРОБ РАДИОАКТИВНОГО ОСАДКА ИЗ ЕМКОСТЕЙ-ХРАНИЛИЩ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Изобретения относятся к атомной промышленности в части переработки радиоактивных отходов и предназначены для отбора проб осадка высокого уровня активности из емкостей-хранилищ радиоактивных отходов радиохимических производств. Кроме того, предлагаемый способ может быть использован при бурении геологоразведочных скважин.

На предприятиях атомной промышленности в России и за рубежом в настоящее время проводится вывод из эксплуатации емкостей - хранилищ, в которых в результате многолетней эксплуатации радиохимических производств накоплен большой объем радиоактивных осадков. При длительном хранении в емкостях-хранилищах накоплен осадок, высота которого в некоторых емкостях достигает 22 м. Осадок имеет сложный состав и содержит гидроксиды железа, хрома, никеля, алюмосиликаты и продукты деления. Осадок при длительном хранении под действием гидростатического давления и повышенной температуры за счет радиолиза имеет довольно высокую плотность, что затрудняет его размыв и извлечение.

Для определения стратегии обращения с осадками в емкостях-хранилищах, выбора технологии их растворения и оценки возможности отверждения остатков осадка непосредственно в емкостях-хранилищах актуальной задачей является отбор проб осадка с исследуемых интервалов по всей его высоте с анализом на содержание в осадке плутония, лимитирующего отверждение непосредственно в емкости-хранилище.

Известен способ взятия проб при бескерновом бурении. Этот способ заключается во взятии проб шлама при достижении породоразрушающим инструментом определенной глубины и путем взятия проб со стенок скважины с помощью боковых керноотборников. При бурении скважины в результате прямой промывки жидкость подается к забою по бурильной колонне, охлаждает породоразрушающий инструмент, омывает забой и поднимается по кольцевому пространству между стенками скважины и колонной бурильных труб, транспортируя на поверхность разбуренную породу (шлам). При данном способе пробы шлама отбираются при достижении породоразрушающим инструментом определенной глубины, а также путем отбора проб со стенок скважины (см. Б.И. Воздвиженский и др. «Современные способы бурения скважин», Москва, «Недра», 1978, стр.147).

Отбор образцов пород из стенок скважины осуществляют с помощью опускаемых на кабеле боковых сверлящих керноотборников (см. А.А.Молчанов и др. «Отбор керна из стенок скважины», «Москва, «Недра», 1984, стр.3; 67-72).

Для транспортирования разбуренной породы (шлама) от забоя на поверхность требуется определенный постоянный расход промывной жидкости, что в случае применения этого способа для отбора проб осадка приведет к образованию значительных объемов жидких радиоактивных отходов, а отобранные пробы шлама не обеспечат должной представительности.

Известен способ бурения скважин с транспортированием разбуренного осадка продувкой сжатым воздухом (см. Б.И.Воздвиженский и др. «Современные способы бурения скважин», Москва, «Недра», 1978, стр.91).

Однако бурение скважины в радиоактивном осадке с продувкой приведет к значительному поступлению воздуха с аэрозольным загрязнением в емкость-хранилище, удаление которого из емкости и последующая очистка потребует не только материальных затрат, но и приведет к образованию значительных объемов твердых или жидких радиоактивных отходов при последующей очистке воздуха на циклонах или фильтрах.

Пробы осадка из стенок скважины обеспечивают полную представительность. Однако отбор пробы с помощью бокового сверлящего керноотборника можно осуществить только при наличии уже пробуренной скважины, но вследствие того, что свойства осадка в емкостях-хранилищах не известны, ствол скважины, пробуренной в осадке, может быть неустойчив, и отбор пробы с помощью боковых сверлящих керноотборников затруднен. Кроме того, конструкции боковых сверлящих керноотборников технически сложны, и их применение требует взрывозащищенного электрооборудования, вследствие наличия водорода в емкостях-хранилищах в результате радиолиза.

Известен способ отбора проб радиоактивного осадка из емкостей-хранилищ (см. патент РФ №2387034), который авторами принят в качестве прототипа.

Этот способ заключается в том, что предварительно принимают порцию промывной жидкости в нижнюю бурильную трубу колонны, в которую затем при бурении подают разбуренный осадок. Далее, чередуя импульсные кратковременные подачи сжатого воздуха в колонну бурильных труб и его сброс, сначала суспензируют разбуренный осадок в промывной жидкости, а затем подачей дозированной порции сжатого воздуха вытесняют образовавшуюся суспензию через кольцевой зазор между стенками скважины и колонной бурильных труб на поверхность осадка в емкости-хранилище. При достижении исследуемого интервала разбуренный осадок подают в нижнюю бурильную трубу без приема порции промывной жидкости, а затем отбирают пробу разбуренного осадка опусканием пробоотборника в колонну бурильных труб.

При бурении объемы порций промывной жидкости и разбуриваемого осадка принимают в нижнюю бурильную трубу в соотношении, обеспечивающем содержание разбуренного осадка в суспензии от 20 до 50% объемных.

Кроме того, дополнительно в качестве промывной жидкости используют реагент, частично или полностью растворяющий разбуренный осадок при перемешивании.

Применение указанного способа минимизирует образующиеся при бурении жидкие радиоактивные отходы, позволяет достигать исследуемых интервалов в прочных осадках без подъемных операций с колонной бурильных труб и отбирать пробы осадка.

Недостатком известного способа является то, что при бурении осадка, состоящего преимущественно из алюмосиликатов, напоминающих по своим физическим свойствам глину, при вытеснении образовавшейся суспензии через кольцевой зазор между стенками скважины и колонной бурильных труб на поверхность осадка, кольцевой зазор в осадке постепенно расширяется вследствие его размыва и принимает форму конической воронки в районе устья скважины. Это приводит к тому, что вытеснения образовавшейся суспензии через расширенный кольцевой зазор в конической воронке при подаче дозированной порции сжатого воздуха не происходит, а воздух просто барботирует через суспензию в воронке.

В результате, при использовании известного способа суспензия накапливается в конической воронке, а твердая фаза из суспензии, выпадая в осадок, заполняет кольцевой зазор и нижнюю бурильную трубу, что приводит к их закупорке и невозможности суспензирования разбуренного осадка и дальнейшего бурения скважины. Кроме того, выпадающая в осадок из конической воронки твердая фаза из суспензии, образующейся при размыве вышерасположенного осадка в кольцевом зазоре, попадая в гильзу, снижает представительность отбираемой пробы разбуренного осадка.

Известно устройство для отбора проб пород и подпочвенного газа, состоящее из пробоотборника, бурильной колонны, шнековой штанги, режущего бурового инструмента, герметизирующего направляющего подвижного кондуктора с отводом, расположенным в боковой стенке (см. Авторское свидетельство СССР №1737307, Кл. G01N 1/02, 1992).

К недостаткам известного устройства относится то, что отбор проб пород из каждого исследуемого интервала производится подъемом шнековой штанги и присоединенной к ней колонны бурильных труб, на поверхность, в результате чего требуется проведение спуско-подъемных операций при каждом отборе проб с исследуемых интервалов. При применении известного устройства для отбора проб радиоактивного осадка спуско-подъемные операции с загрязненными бурильными трубами потребуют их дезактивации перед разборкой колонны бурильных труб, что, в свою очередь, приведет к дополнительному применению дезактивирующих растворов и увеличению объемов жидких радиоактивных отходов.

Наиболее близким устройством к заявляемому изобретению по совокупности признаков является устройство для отбора проб радиоактивного осадка из емкостей-хранилищ (см. патент РФ №2387034, Кл. G21F 9/34, 2010), содержащее бурильную колонну, гильзу с режущим буровым инструментом, присоединенную к нижней бурильной трубе, резцы которого выполнены со скосами, направленными к центру, установленный на верхней бурильной трубе соосно с боковыми отверстиями герметизирующий направляющий подвижный кондуктор с отводом, соединенным гибким рукавом с распределителем, состоящим из трех быстродействующих клапанов, присоединенных к трубопроводам подачи промывной жидкости, сжатого воздуха и сдувки. Нижняя бурильная труба колонны снабжена гильзой с внутренней расточкой, диаметр которой меньше внутреннего диаметра бурильных труб, к гильзе присоединена шнековая штанга, установленная в расположенной между торцом гильзы и режущим буровым инструментом втулке с ребрами, диаметр описанной окружности ребер превышает диаметр режущего бурового инструмента, резцы которого выполнены со скосами, направленными к центру.

Герметизирующий направляющий подвижный кондуктор с отводом зафиксирован на патрубке приемной камеры от перемещения в осевом направлении и в защитном монтажном боксе от поворота.

Известное устройство снабжено электронным блоком управления быстродействующими клапанами, содержащим программируемый микроконтроллер, панель оператора и программное обеспечение.

Приемная камера устройства соединена с приводом вращения посредством вала, установленного в подшипниковом узле, корпус которого смонтирован на резьбовом валу привода подачи.

Известное устройство снабжено неподвижным кондуктором, установленным на фланец проходки в емкость-хранилище, и снабженным подшипником скольжения, внутри которого в емкость-хранилище установлена колонна бурильных труб.

Известное устройство снабжено защитным перчаточным боксом, в котором размещена приемная камера, и монтажным защитным боксом, в котором размещены верхняя бурильная труба с упором, герметизирующий направляющий подвижный кондуктор с отводом и присоединенным к нему гибким рукавом и неподвижный кондуктор.

Отбор проб осадка в известном устройстве осуществляется пробоотборником с заборным цилиндром, к нижней кромке которого прикреплен эластичный элемент, а в верхней части к заборному цилиндру прикреплен поршень с подшипниками скольжения и манжетой, присоединенный к тросу, намотанному на барабан лебедки, установленный в приемной камере.

Известное устройство работает следующим образом. Из трубопровода подачи промывной жидкости дозированная порция ее поступает через клапан и гибкий рукав в нижнюю бурильную трубу и гильзу. Приводом вращения осуществляется вращение вала и соединенных с ним приемной камеры и колонны бурильных труб, шнековой штанги и режущего бурового инструмента. Приводом подачи осуществляется постепенное опускание установленного в подшипниковом узле вала и соединенных с ним приемной камеры, колонны бурильных труб, шнековой штанги и режущего бурового инструмента. При вращении режущего бурового инструмента срезаемый осадок по скосам резцов направляется к центру, где подхватывается вращающейся во втулке с подшипником скольжения шнековой штангой и подается в гильзу. При бурении между колонной бурильных труб и стенками скважины образуется кольцевой зазор. Величина подачи выбирается такой, чтобы подаваемый режущим буровым инструментом в гильзу разбуренный осадок имел мелкий фракционный состав, позволяющий перевести его в суспензию и осуществить выдачу суспензии через кольцевой зазор на поверхность осадка. Суспензирование разбуренного осадка осуществляется импульсной подачей сжатого воздуха и его сброса с помощью клапанов в колонну бурильных труб, в результате которой происходят колебания уровня промывной жидкости в нижней бурильной трубе. После завершения заданного количества циклов суспензирования, электронным блоком управления автоматически осуществляется открытие клапана подачи сжатого воздуха, при котором происходит вытеснение суспензии через кольцевой зазор на поверхность осадка. Вытесняемая на поверхность осадка суспензия стекает по уклону в емкость-хранилище.

При достижении исследуемого интервала отбирается проба разбуренного осадка опусканием пробоотборника в колонну бурильных труб из приемной камеры.

К недостаткам известного устройства относится то, что при бурении алюмосиликатных осадков, напоминающих глину по своим свойствам, разбуренный осадок поступает в гильзу и нижнюю бурильную трубу слипающейся массой, суспензирование которой затруднительно, в результате чего происходит уплотнение осадка в гильзе и ее закупорка. По этой же причине также вызывает затруднения и отбор пробы осадка. При опытно-промышленной эксплуатации известного устройства при достижении глубины скважины 2 м, закупорки гильзы и кольцевого зазора стали учащаться, а продолжительность их ликвидации - увеличиваться.

Предлагаемые изобретения направлены на достижение технического результата, заключающегося в повышении надежности в работе за счет предотвращения закупорок и более эффективного суспензирования разбуренного осадка за счет его дополнительного измельчения и рыхления, а также повышения представительности проб осадка, взятых с различных уровней.

Для получения указанного технического результата в предлагаемом способе, включающем бескерновое бурение скважины, предварительный прием в нижнюю бурильную трубу колонны порции промывной жидкости, подачу разбуренного осадка при бурении в нижнюю бурильную трубу, суспензирование разбуренного осадка в порции промывной жидкости чередованием импульсных кратковременных подач сжатого воздуха и его сброса, транспортирование образовавшейся суспензии из буровой колонны посредством ее вытеснения дозированной порцией сжатого воздуха на поверхность осадка, разбуренный осадок внутри бурильной колонны подвергают дополнительному измельчению и рыхлению при бурении и суспензировании, суспензию транспортируют в защитный перчаточный бокс по центральной трубе, расположенной внутри колонны бурильных труб, из защитного перчаточного бокса суспензию возвращают в емкость, а при достижении исследуемого интервала осуществляют отбор пробы суспензии в необходимом объеме.

Дополнительное измельчение и рыхление разбуренного осадка внутри бурильной колонны при бурении и суспензировании позволяет при чередованиии импульсных кратковременных подач сжатого воздуха и его сброса получить потоки промывной жидкости через разрыхляемый осадок в колонне бурильных труб и тем самым повысить эффективность суспензирования.

Транспортировка суспензии в защитный перчаточный бокс по центральной трубе, расположенной внутри колонны бурильных труб, позволяет выдать суспензию разбуренного осадка из колонны бурильных труб в защитный перчаточный бокс, минуя кольцевой зазор между колонной бурильных труб и осадком и тем самым избежать закупорок кольцевого зазора в осадке, гильзы и нижней бурильной трубы. Кроме того, повышается представительность отбираемой пробы суспензии разбуренного осадка вследствие отсутствия размыва вышерасположенного кольцевого зазора в осадке и попадания отстоявшейся твердой фазы из суспензии в гильзу, из которой осуществлялся отбор проб.

Транспортировка суспензии в защитный перчаточный бокс и возврат суспензии в емкость позволяет при достижении исследуемого интервала осуществить отбор пробы суспензии в необходимом объеме, а после ее отстаивания получить представительную пробу осадка.

Для достижения названного технического результата устройство для отбора проб радиоактивного осадка из емкостей-хранилищ, содержащее бурильную колонну, гильзу с режущим буровым инструментом, присоединенную к нижней бурильной трубе, резцы которого выполнены со скосами, направленными к центру, установленный на верхней бурильной трубе соосно с боковыми отверстиями герметизирующий направляющий подвижный кондуктор с отводом, соединенным гибким рукавом с распределителем, состоящим из трех быстродействующих клапанов, присоединенных к трубопроводам подачи промывной жидкости, сжатого воздуха и сдувки, приводы вращения и подачи, особенностью является то, что внутри колонны бурильных труб смонтирована центральная труба, установленная в верхнюю бурильную трубу через уплотнительный узел и скрепленная с ней разъемным соединением, верхняя часть центральной трубы выведена в защитный перчаточный бокс, снабжена запорным клапаном и присоединена посредством вала к приводу вращения, а нижняя часть центральной трубы снабжена рыхлителями, установленными на ее наружной поверхности. Кроме того, рыхлители выполнены в виде наклонных ножей и установлены на нижней части центральной трубы по винтовой линии с направлением, противоположным направлению вращения буровой колонны.

Кроме того, в защитном перчаточном боксе смонтированы трубопроводы пробоотбора и возврата суспензии в емкость, соединяемые посредством съемной вставки с запорным клапаном, установленным на верхней части центральной трубы, а привод вращения смонтирован на подвижной плите, установленной на направляющих стойках и соединенной канатом через отклоняющие блоки со штоком привода подачи,

Монтаж центральной трубы внутри колонны бурильных труб позволяет выдавать суспензию разбуренного осадка через центральную трубу, минуя кольцевой зазор между колонной бурильных труб и осадком, предотвратить размыв осадка в кольцевом зазоре и его закупорки и, тем самым, повысить надежность работы устройства.

Установка центральной трубы в верхнюю бурильную трубу на разъемном соединении и присоединенной посредством вала к приводу вращения, снабжение нижней части центральной трубы установленными на ее наружной поверхности рыхлителями позволяет вращать при бурении центральную трубу совместно с колонной бурильных труб при соединенном разъемном соединении, а при разъединенном разъемном соединении осуществлять суспензирование, вращая только центральную трубу. При соединении центральной трубы с верхней бурильной трубой они вращаются с одинаковой угловой скоростью. Поэтому пластичный осадок, поступивший в гильзу и нижнюю бурильную трубу, также может вращаться в полости, расположенной между гильзой и центральной трубой, не измельчаясь. При разъединении разъемного соединения центральной трубы и верхней бурильной трубы колонна бурильных труб остается неподвижной за счет трения колонны в скважине, а вращается только центральная труба. При вращении центральной трубы в неподвижной колонне бурильных труб установленные в нижней части центральной трубы рыхлители разрыхляют и измельчают осадок, поступивший в гильзу и нижнюю бурильную трубу при бурении.

Установка центральной трубы в верхнюю бурильную трубу через уплотнительный узел позволяет осуществлять импульсные подачи сжатого воздуха и его сброс непосредственно при вращении центральной трубы при суспезировании, обеспечивая вытеснение промывной жидкости из полости, расположенной между колонной бурильных труб и центральной трубой в центральную трубу, создавая потоки промывной жидкости через разрыхляемый осадок из колонны бурильных труб в центральную трубу и обратно, и тем самым повысить эффективность суспензирования. Выведение верхней части центральной трубы в защитный перчаточный бокс и снабжение ее запорным клапаном, монтаж в защитном перчаточном боксе трубопроводов пробоотбора и слива суспензии в емкость, соединяемых посредством съемной вставки с запорным клапаном, позволяют осуществлять выдачу суспензии разбуренного осадка обратно в емкость и отбор пробы суспензии в необходимом объеме.

Выполнение рыхлителей в виде наклонных ножей и их установка на нижней части центральной трубы по винтовой линии с направлением, противоположным направлению вращения буровой колонны, позволяет при вращении центральной трубы получить восходящую винтовую линию траектории движения рыхлителей, что позволяет не только разрыхлять и измельчать осадок, но и поднимать его вверх в гильзе и нижней бурильной трубе, место которого будет занимать промывная жидкость, и тем самым повысить эффективность суспензирования осадка и предотвратить закупорки гильзы разбуренным пластичным осадком и отстаивающейся твердой фазой из суспензии.

Монтаж привода вращения на подвижной плите, установленной на направляющих стойках и соединенной канатом через отклоняющие блоки со штоком привода подачи, позволяет обеспечить вертикальную установку колонны буровых труб и усилие подачи режущего инструмента за счет веса буровой колонны и тем самым повысить надежность работы устройства.

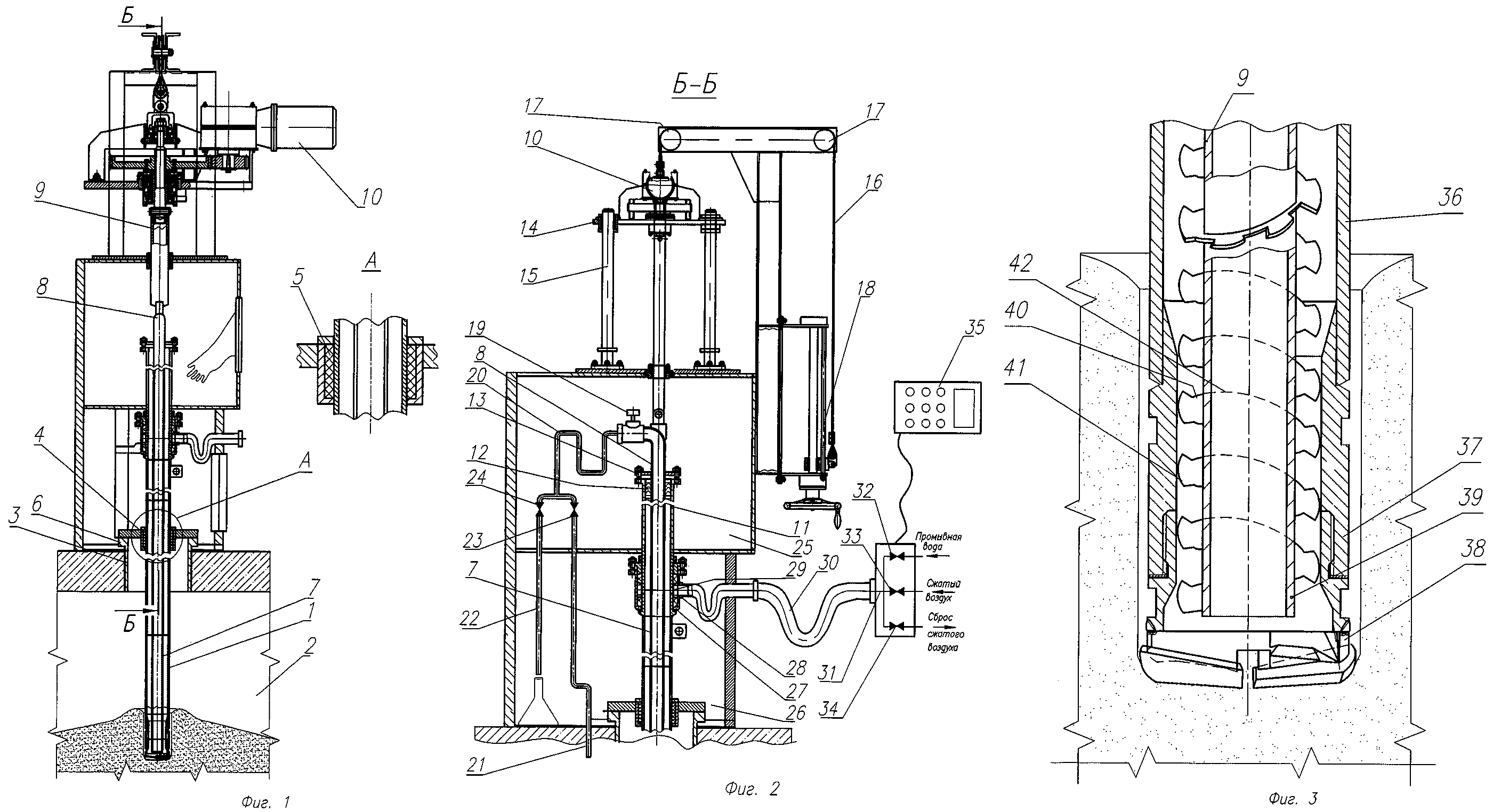

Предлагаемые изобретения иллюстрируются чертежами, на которых изображены:

на фиг.1 - устройство, размещенное в емкости-хранилище для осуществления предложенного способа в разрезе;

на фиг.2 - разрез Б-Б на фиг.1;

на фиг.3 - нижние части бурильной и центральной труб.

Предлагаемый способ осуществляют в следующей последовательности.

В колонну бурильных труб принимают дозированную порцию промывной жидкости в объеме, достаточном для заполнения полостей колонны бурильных труб и центральной трубы, находящихся в скважине до определенного уровня в зависимости от глубины скважины в осадке.

Далее осуществляют бурение осадка на глубину, обеспечивающую содержание разбуренного осадка в порции промывной жидкости от 20 до 50% объемных, в зависимости от свойств осадка.

Затем осуществляют измельчение и суспензирование осадка следующим образом. Отсоединив центральную трубу от верхней бурильной трубы, осуществляют ее вращение, одновременно чередуя импульсные кратковременные подачи сжатого воздуха в колонну бурильных труб и его сброс. При вращении центральной трубы рыхлители, установленные в нижней части центральной трубы по винтовой линии, не только измельчают, но разрыхляют и приподнимают осадок в гильзе и нижней бурильной трубе. Одновременно при подаче сжатого воздуха в колонну бурильных труб промывная жидкость вытесняется из полости, расположенной между колонной бурильных труб и центральной трубой, в центральную трубу, сжимая воздух в ней, а при сбросе сжатого воздуха возвращается в эту полость. Проводимые одновременно измельчение и рыхление осадка и возвратно-поступательное движение промывной жидкости через него способствуют более эффективному суспензированию.

После суспензирования подачей дозированной порции сжатого воздуха вытесняют образовавшуюся суспензию через центральную трубу в перчаточный бокс и далее по трубопроводу возвращают на поверхность осадка в емкость-хранилище. При достижении исследуемого интервала проводят отбор проб суспензии, а после ее отстаивания анализируют осадок.

Предлагаемое устройство для отбора проб радиоактивного осадка из емкостей-хранилищ содержит (фиг.1) колонну 1 бурильных труб, опущенную в емкость-хранилище 2 через проходку 3 и проходящую через неподвижный кондуктор 4 с узлом уплотнения 5, установленный на фланце 6 проходки 3 в емкость 2. Внутри колонны 1 бурильных труб установлена центральная труба 7, верхняя часть 8 которой кинематически связана валом 9 с приводом вращения 10.

Верхняя часть 8 (см. фиг.2) центральной трубы 7 установлена в верхней бурильной трубе 11 через узел уплотнения 12 и присоединена к ней на разъемном соединении 13. Привод вращения 10 смонтирован на подвижной плите 14, установленной на направляющих стойках 15. Подвижная плита 14 канатом 16 через отклоняющие блоки 17 соединяется с приводом подачи 18. На верхней части 8 центральной трубы 7 установлен запорный клапан 19, присоединяемый при выдаче суспензии съемной вставкой 20 к трубопроводу 21 возврата суспензии в емкость и к трубопроводу 22 отбора проб, на которых установлены запорные клапаны 23 и 24 соответственно. Верхняя бурильная труба 11 и верхняя часть 8 центральной трубы 7 выведены в защитный перчаточный бокс 25, под которым смонтирован защитный монтажный бокс 26, в котором на верхней бурильной трубе 11 установлен герметизирующий подвижный кондуктор 27 с отводом 28. В верхней бурильной трубе 11 соосно с отводом 28 выполнены боковые отверстия 29, а отвод 28 соединен гибким рукавом 30 с распределителем 31, состоящим из трех быстродействующих клапанов 32, 33 и 34, присоединенных соответственно к трубопроводам подачи промывной жидкости, сжатого воздуха и его сброса (на чертеже не показаны). Управление клапанами 32, 33 и 34 осуществляется по заданным алгоритмам электронным блоком управления 35.

Нижняя бурильная труба 36 (см. фиг.3) колонны 1 бурильных труб содержит гильзу 37, к которой присоединен режущий буровой инструмент 38. В нижней бурильной трубе 36 над режущим буровым инструментом 38 располагается нижняя часть 39 центральной трубы 7, на наружной поверхности которой установлены рыхлители 40. Рыхлители 40 выполнены в виде наклонных ножей 41 и установлены на нижней части 39 центральной трубы 7 по винтовой линии 42 с направлением, противоположным направлению вращения колонны 1 бурильных труб. Устройство работает следующим образом.

Предлагаемое устройство монтируется над проходкой 3 в емкость-хранилище 2 таким образом, чтобы при касании осадка режущим буровым инструментом 38 подвижный герметизирующий кондуктор 27 и привод вращения 10, установленный на подвижной плите 14, находились в крайнем верхнем положении, обеспечивая запас хода при последующем бурении.

На панели оператора электронного блока управления 35 устанавливаются режимы работы, порядок и продолжительности открытия быстродействующих клапанов 32, 33 и 34, определяемые при стендовых испытаниях предлагаемого устройства на имитаторе осадка. Запорный клапан 19 при бурении и суспензировании закрыт.

При открытом в течение заданной продолжительности клапане 32 из трубопровода подачи промывной жидкости дозированная порция ее поступает через гибкий рукав 30, отвод 28 и боковые отверстия 29 в колонну 1 бурильных труб и далее в нижнюю бурильную трубу 36, гильзу 37 и нижнюю часть 39 центральной трубы 7. Приводом вращения 10 посредством вала 9 осуществляется вращение центральной трубы 7, и через соединенную с ней разъемным соединением 13 верхнюю бурильную трубу 11 вращение передается колонне 1 бурильных труб и режущему буровому инструменту 38. Одновременно приводом подачи 18 через канат 16, установленный в отклоняющих блоках 17, осуществляется постепенное опускание под собственным весом по направляющим стойкам 15 подвижной плиты 14 с установленным на ней приводом вращения 10 и соединенных с ним кинематически вала 9, центральной трубы 7, колонны 1 бурильных труб и режущего бурового инструмента 38. При вращении режущего бурового инструмента 38 срезаемый осадок направляется в гильзу 37 и нижнюю бурильную трубу 36, где дополнительно измельчается рыхлителями 40, установленными на нижней части 39 центральной трубы 7. Величина подачи выбирается такой, чтобы подаваемый режущим буровым инструментом 38 в гильзу 37 и нижнюю бурильную трубу 36 разбуренный осадок имел мелкий фракционный состав, позволяющий перевести его в суспензию и осуществить выдачу суспензии через центральную трубу 7. Во время бурения осуществляется суспензирование разбуренного осадка импульсными подачами сжатого воздуха и его сброса поочередным открытием и закрытием клапанов 33 и 34.

При бурении пластичного, плохо суспензируемого осадка проводится операция измельчения, рыхления и суспензирования осадка следующим образом. Центральная труба 7 отсоединяется в разъемном соединении 13 от верхней бурильной трубы 11 и осуществляется вращение только центральной трубы 7 в неподвижной колонне 1 бурильных труб приводом вращения 10 с одновременным чередованием импульсных кратковременных подач сжатого воздуха клапаном 33 в колонну 1 бурильных труб и его сброс клапаном 34. При вращении центральной трубы 7 рыхлители 40, установленные по винтовой линии 42 в нижней части 39 центральной трубы 7, измельчают и приподнимают осадок вверх, взрыхляя его. Одновременно при подаче клапаном 33 сжатого воздуха в колонну 1 бурильных труб промывная жидкость вытесняется из полости, расположенной между колонной 1 бурильных труб и центральной трубой 7, в центральную трубу 7, сжимая воздух в ней, а при сбросе клапаном 34 сжатого воздуха возвращается в эту полость. Проводимые одновременно вращением центральной трубы 7 измельчение и рыхление осадка и возвратно-поступательное движение промывной жидкости через него способствуют более эффективному суспензированию.

Выдача суспензии из гильзы 37 и нижней бурильной трубы 36 осуществляется следующим образом. Приводы вращения 10 и подачи 18 отключаются, в защитном перчаточном боксе 25 трубопровод 21 возврата суспензии в емкость 2 соединяется съемной вставкой 20 с запорным клапаном 19, установленным на центральной трубе 7. Клапан 19 открывается, после чего клапаном 33 в колонну бурильных труб подается сжатый воздух, которым осуществляется вытеснение суспензии из гильзы 37 и нижней бурильной трубы 36 через центральную трубу 7, открытые клапаны 19 и 23 и по трубопроводу 21 суспензия возвращается в емкость-хранилище 2. При необходимости отбора пробы при вытеснении суспензии открывается клапан 24, установленный на трубопроводе 22, и суспензия отбирается в необходимом объеме.

Далее операции бурения продолжаются подобным образом до достижения подвижным герметизирующим кондуктором 27 и приводом вращения 10, установленным на подвижной плите 14 крайнего нижнего положения. При этом удлинение колонны 1 бурильных труб и центральной трубы 7 осуществляется в монтажном боксе 26 разъединением верхней бурильной трубы 11 и центральной трубы 7 от нижерасположенных частей колонны 1 бурильных труб и центральной трубы 7, поднятием верхней части 8 центральной трубы 7 и верхней бурильной трубы 11 и установкой в образовавшийся зазор новых трубных вставок колонны 1 бурильных труб и центральной трубы 7.

Далее процесс бурения, суспензирования и отбора проб суспензии повторяется.