Результат интеллектуальной деятельности: ШИРОКОПОЛОСНОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПРИЕМНОЕ АНТЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Вид РИД

Изобретение

Устройство относится к радиоприемной технике и может быть использовано в области радиопеленгации, радионавигации и радиомониторинга.

Выявление и анализ радиоизлучений для идентификации источников сигналов и помех, измерение параметров сигналов и помех, определение положения источников на местности являются важнейшими задачами современной радиотехники.

При решении этих задач особенно высокие требования к антенным устройствам - первичным преобразователям электромагнитного поля предъявляются в системах определения местоположения источников радиоизлучения, размещаемых в условиях ограниченного пространства. Радиопеленгаторы этого класса относятся к малобазовым или однопунктовым.

Антенное устройство такого радиопеленгатора представляет собой две неподвижные взаимно ортогональные рамки [1].

Недостатком аналога является то, что рамки в качестве приемных магнитных антенн, особенно при габаритных ограничениях, не обладают необходимой широкополосностью и характеризуются коэффициентом перекрытия рабочей полосы частот, определяемым как отношение верхней граничной частоты полосы пропускания к нижней, обычно не превышающим 10.

Существенно большей широкополосностью обладают приемные ферритовые антенны [2], содержащие обмотку на стержневом ферритовом сердечнике, коэффициент перекрытия которых достигает трех порядков. Благодаря наличию стержневых сердечников из феррита, эффективно концентрирующих магнитное поле, эти антенны имеют также небольшие габариты, что обуславливает их использование для целей пеленгации.

К недостаткам аналога относится то, что в условиях воздействия на магнитную антенну сопутствующей электрической составляющей электромагнитного поля в отсутствие специальных мер защиты на обмотку антенны может наводиться заметный помеховый сигнал, что приводит к повышению восприимчивости канала приема к фоновым помехам от близлежащих источников излучения, к искажению ее диаграммы направленности и, как следствие, к снижению реальной чувствительности и точности пеленгации [3].

Известна ферритовая антенна [4], в которой обмотка на стержневом ферритовом сердечнике помещена в резистивный электростатический экран. Для повышения широкополосности электрического экранирования экран изготавливают из хорошо проводящего материала (металла). В этом случае для сохранения магнитной чувствительности антенны экран вокруг стержневого ферритового сердечника имеет щель [5], расположенную вдоль его оси по всей длине экрана. Такой экран со щелью позволяет улучшить направленные свойства ферритовой антенны.

К недостаткам аналога относится то, что по мере повышения частоты воздействующего электромагнитного поля на выходе обмотки ферритовой антенны появляется заметный помеховый сигнал, обусловленный электрической составляющей поля. В широкополосной ферритовой антенне мегагерцевого диапазона частот этот помеховый сигнал уже может быть соизмерим с полезным сигналом от магнитной составляющей, что нарушает нормальную работу магнитной антенны.

Наиболее близким по своей технической сущности устройством (прототипом) является сопряженная пеленгационная антенна диапазона 0,5-30 МГц [6], содержащая две взаимно ортогональные приемные магнитные антенны на стержневых ферритовых сердечниках, которые имеют профиль с углами, уменьшающими отражение радиолокационного излучения, и расположенные крестообразно, с обмотками на каждом из них, расположенными симметрично относительно центральных сечений сердечников, дифференциальные выходы которых соединены с дифференциальными входами симметрирующих трансформаторов, выходы которых соединены с разъемами, все указанные элементы защищены кожухом и размещены на металлическом основании, и с выхода разъемов с помощью кабелей принимаемые радиосигналы передаются на вход приемного электронного устройства.

Симметрирование элементов устройства позволяет достаточно эффективно подавлять синфазную составляющую помехового сигнала от электрической составляющей электромагнитного поля.

Недостатком прототипа является слабая поляризационная развязка между взаимно ортогональными приемными антеннами и, как следствие, значительная ошибка определения пеленга. Реально достижимая поляризационная развязка в антенных устройствах с взаимно ортогональным крестообразным расположением приемных магнитных антенн, сочетающих в себе широкополосность и взаимную симметрию их элементов, не превышает 40 дБ на частотах около 100 кГц, 30 дБ - на частотах около 1 МГц и 20 дБ - на частотах 10 МГц и выше. При требовании к точности пеленга в 1÷2° необходимо иметь развязку не менее 40 дБ.

Техническим результатом изобретения является улучшение поляризационной развязки между взаимно ортогональными приемными антеннами и снижение ошибки определения пеленга.

Технический результат достигается тем, что широкополосное двухкомпонентное приемное антенное устройство, содержащее металлическое основание, на котором размещены две взаимно ортогональные приемные магнитные антенны на стержневых ферритовых сердечниках, расположенные крестообразно, с обмотками на каждом из сердечников, расположенными симметрично относительно центральных сечений сердечников, симметрирующие трансформаторы и разъемы, дифференциальные выходы обмоток соединены с дифференциальными входами симметрирующих трансформаторов, а выходы симметрирующих трансформаторов соединены с разъемами, также содержит электрические экраны приемных антенн с продольными щелями, экранированные линии связи, торцевые элементы антенного снижения, приемные магнитные антенны смещены друг относительно друга по вертикали, расположены над металлическим основанием, плоскость которого параллельна продольным осям приемных магнитных антенн, обмотки каждой из приемных магнитных антенн помещены в собственный электрический экран с продольной щелью, в месте пересечения антенн экраны верхней и нижней приемных магнитных антенн электрически соединяются между собой, при этом продольная щель экрана верхней приемной магнитной антенны обращена вверх, продольная щель экрана нижней приемной магнитной антенны обращена вниз, к торцевым краям экрана нижней приемной магнитной антенны симметрично подсоединены электропроводящие конструктивно идентичные торцевые элементы антенного снижения, замыкающие электрические экраны на металлическое основание, а экранированные линии связи между дифференциальными выходами приемных магнитных антенн и дифференциальными входами симметрирующих трансформаторов проложены вдоль поверхностей экрана нижней приемной магнитной антенны, торцевых элементов снижения и металлического основания симметрично относительно центрального сечения сердечника нижней приемной магнитной антенны, и экранирующие оболочки линий связи электрически соединены с экраном нижней приемной магнитной антенны, торцевыми элементами снижения и металлическим основанием.

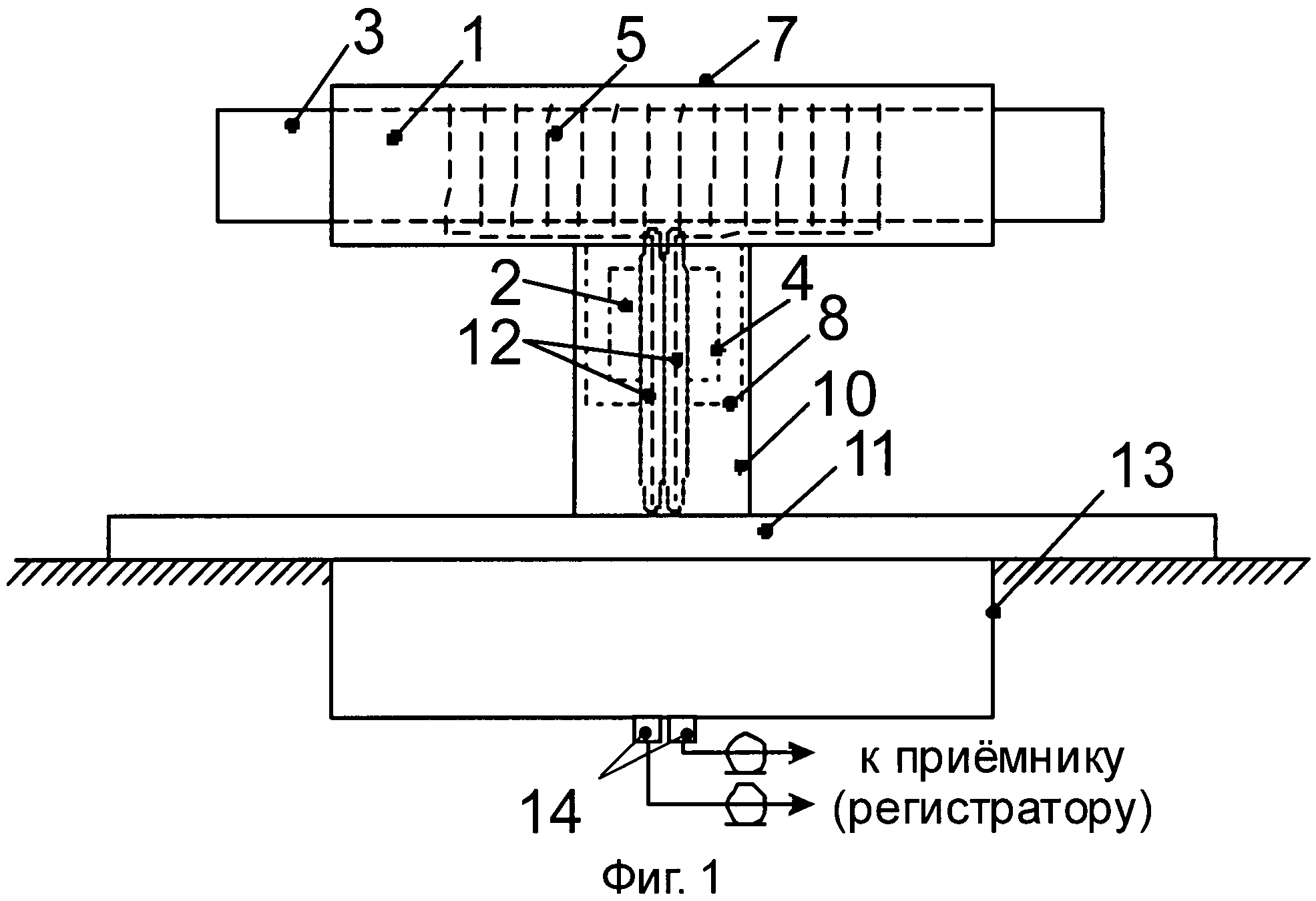

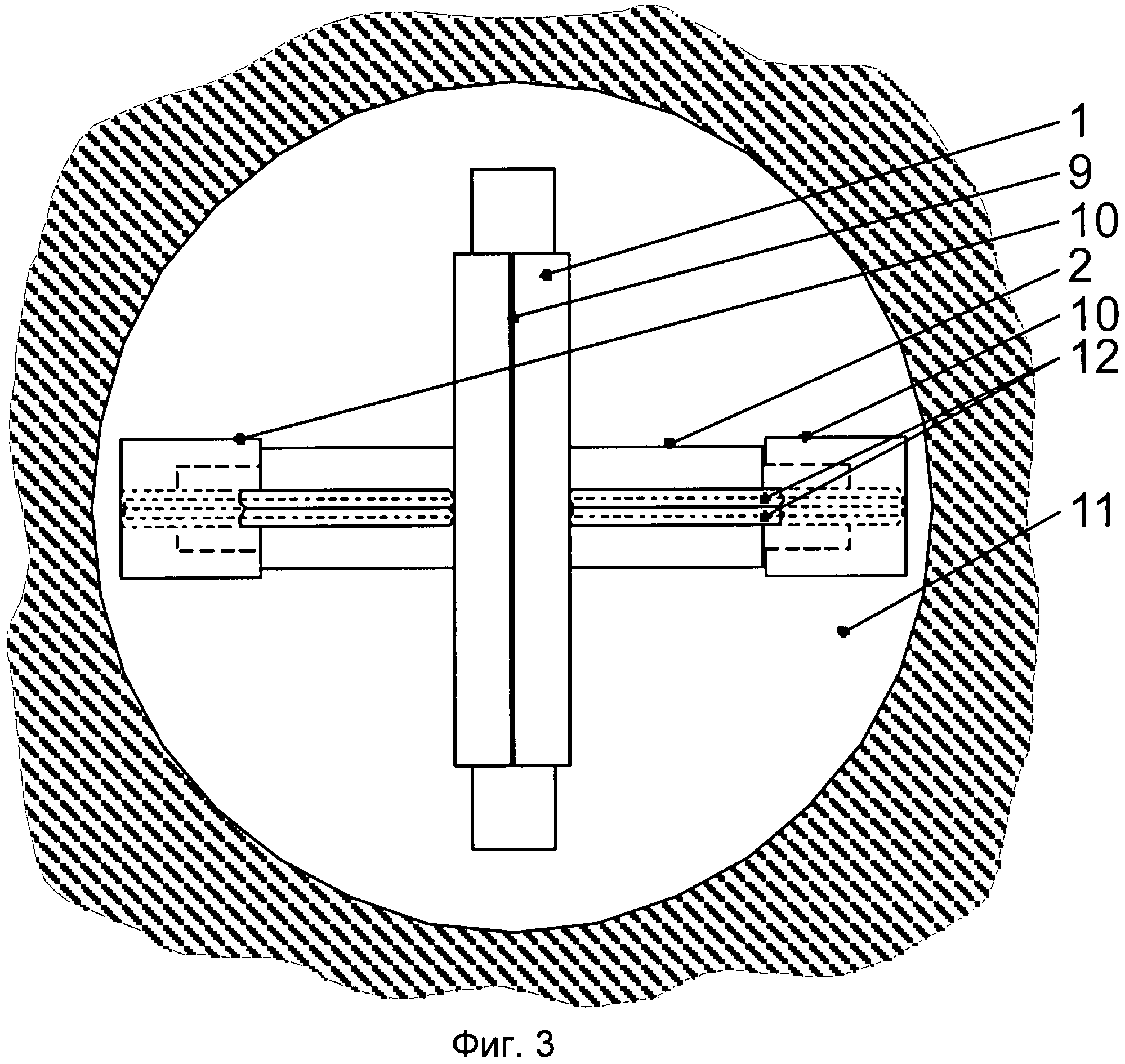

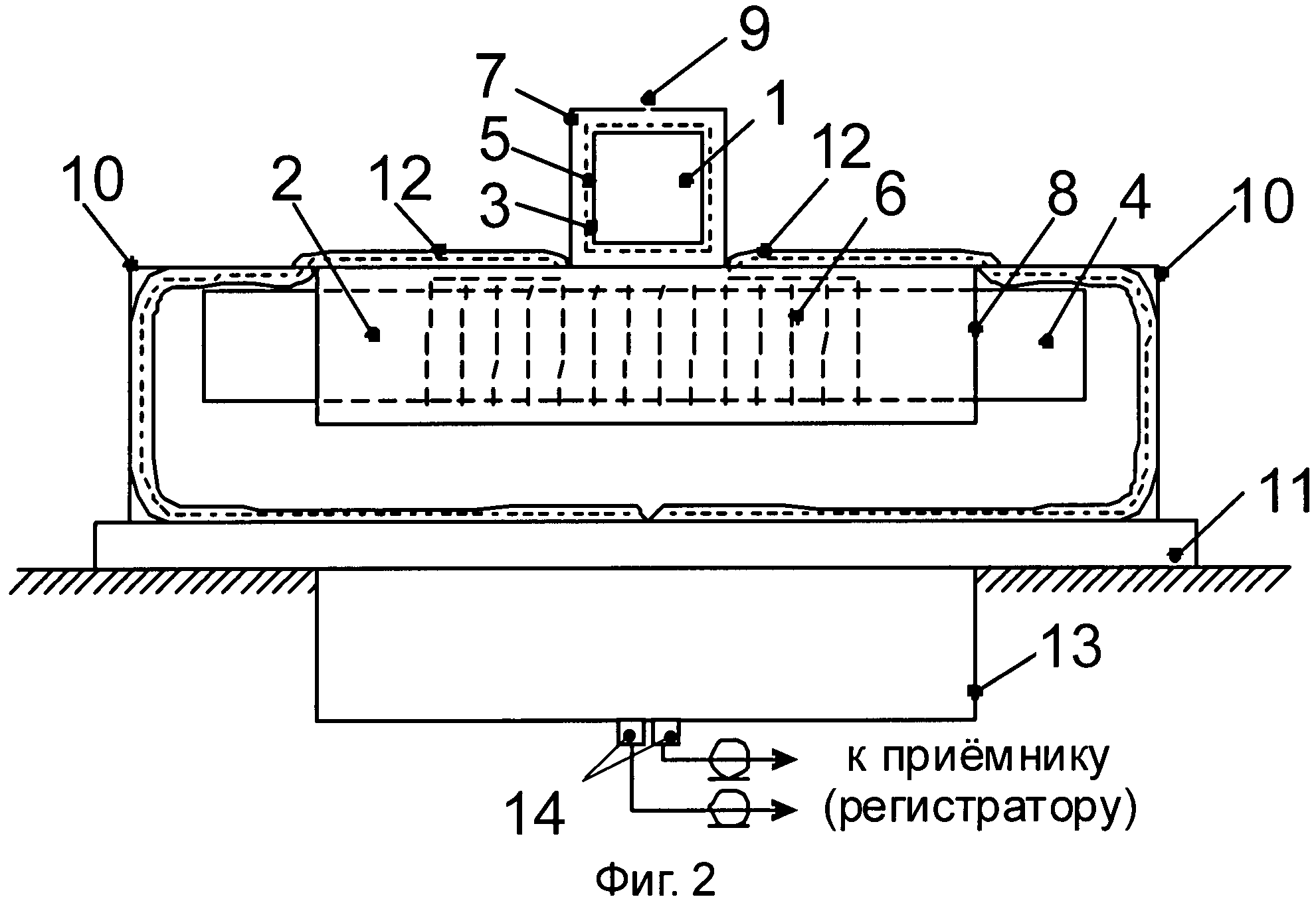

На фигурах 1-3 представлены три проекции общего вида на антенное устройство: вид спереди, вид сбоку и вид сверху соответственно. На чертежах приняты следующие обозначения:

1 - верхняя приемная магнитная антенна;

2 - нижняя приемная магнитная антенна;

3 - стержневой ферритовый сердечник верхней приемной антенны;

4 - стержневой ферритовый сердечник нижней приемной антенны;

5 - обмотка верхней приемной антенны;

6 - обмотка нижней приемной антенны;

7 - электрический экран верхней приемной антенны;

8 - электрический экран нижней приемной антенны;

9 - продольная щель в электрическом экране верхней приемной антенны;

10 - торцевые элементы антенного снижения;

11 - металлическое основание;

12 - экранированные линии связи;

13 - экранированный корпус симметрирующих трансформаторов;

14 - разъемы.

Широкополосное двухкомпонентное приемное антенное устройство содержит две крестообразно расположенные одна под другой приемные магнитные антенны 1 и 2, в состав которых входят стержневые ферритовые сердечники 3 и 4, антенные обмотки 5 и 6 и электрические экраны 7 и 8 соответственно. Электрические экраны 7 и 8 имеют продольные щели 9, причем щель 9 экрана 7 расположена над верхней гранью сердечника 3, т.е. обращена вверх, а щель 9 экрана 8 - под нижней гранью сердечника 4, т.е. обращена вниз. Экран 8 приемной антенны 2 имеет торцевые элементы антенного снижения 10 на металлическое основание 11. Экраны 7, 8 и металлическое основание 11 соединены электрически между собой. Экранированные линии связи 12 одним своим концом подключены к дифференциальным выходам обмоток 5 и 6, другим - к дифференциальным входам симметрирущих трансформаторов, размещенных в корпусе 13, выходы которых соединены с разъемами 14. Экранированные линии связи 12 разведены попарно, симметрично относительно места пересечения экранов 7 и 8 и проложены по верхней плоскости экрана 8, торцевым элементам антенного снижения 10 и поверхности металлического основания 11 вдоль осевой линии проекции нижней приемной антенны 2, до точки проекции центра пересечения приемных антенн 1 и 2 на металлическое основание, при этом экранирующие оболочки линий связи 12 вдоль линии их прокладки электрически соединены с экраном 8 и металлическим основанием 11.

Устройство работает следующим образом.

Магнитная составляющая, падающего на приемные магнитные антенны 1, 2 электромагнитного поля, концентрируется стержневыми ферритовыми сердечниками 3, 4 соответственно, и наводит в обмотках 5, 6 э.д.с., зависящие от угла прихода электромагнитной волны. Эти э.д.с. в виде соответствующих напряжений на симметричных выходах обмоток 5, 6 по экранированным линиям связи 12 передаются на входы симметрирующих трансформаторов, расположенных в экранированном корпусе 13, где освобождаются от синфазного помехового сигнала и далее с разъемов 14 пара полезных сигналов по кабелям транслируется ко входу приемного электронного устройства (регистратору). Для защиты обмоток 5, 6 от воздействия электрической составляющей электромагнитного поля, являющейся помеховым фактором для приемных магнитных антенн 1 и 2, они помещены в электрические экраны 7 и 8 соответственно. Электрическое поле, взаимодействуя с экранами 7 и 8, формирует натекающий на них из окружающего пространства ток смещения, который переходит в ток антенного снижения, стекающий с экранов 7, 8 от места их электрического соединения по двум симметричным ветвям снижения, сформированным с помощью двух электрически и конструктивно идентичных торцевых элементов антенного снижения 10, на металлическое основание 11. С металлического основания 11 ток снижения растекается по находящейся с ним в электрофизическом контакте подстилающей поверхности земли. При этом сформированные торцевыми элементами 10 симметричные ветви стекания на металлическое основание 11 тока снижения расположены в вертикальной плоскости пространственной фиксации приемной магнитной антенны 2 симметрично по отношению к ортогональной вертикальной плоскости, в которой фиксирована приемная антенна 1. Такая пространственная структура размещения элементов антенного устройства выводит приемную магнитную антенну 2 из области воздействия магнитного поля тока снижения, а для антенны 1 влияние противоположно направленных магнитных полей симметричных ветвей тока снижения компенсируется. Продольные щели 9 в экранах 7 и 8, располагаясь у антенны 1 сверху, а у антенны 2 снизу, находятся вне путей стекания тока снижения и, тем самым, не создают асимметрии в его распределении. Продольные оси приемных магнитных антенн 1 и 2 параллельны металлическому основанию 11. Их компланарность исключает возможность ассиметричного натекания на антенное устройство тока смещения из окружающего пространства. Пространственная симметрия натекания и стекания с антенного устройства тока снижения, обусловленного внешним электрическим полем, минимизирует его помеховое влияние на формирование на выходе антенного устройства неискаженного радиосигнала от магнитной составляющей электромагнитного поля.

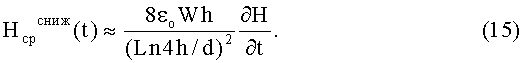

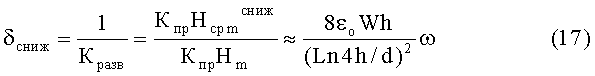

Количественная оценка достигнутого технического результата может быть проведена следующим образом.

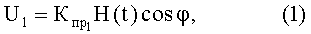

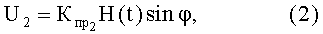

Внешнее изменяющееся во времени магнитное поле H=H(t) наводит в обмотках 5 и 6 взаимно ортогонально расположенных приемных антенн 1 и 2 в апериодическом режиме (широкополосный прием) токи, которые создают на дифференциальных входах усилителя 13 напряжения U1 и U2, соответственно

где

- коэффициенты преобразования напряженности магнитного поля в напряжение на нагрузках приемных антенн 1 и 2, соответственно;

- коэффициенты преобразования напряженности магнитного поля в напряжение на нагрузках приемных антенн 1 и 2, соответственно;

φ - азимутальный угол на источник электромагнитного излучения.

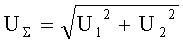

Из (1), (2) следует, что при векторном сложении суммарное напряжение, соотносимое с модулем вектора напряженности магнитного поля  , равное

, равное

,

,

не зависит от угла φ при равенстве  и

и  т.е. теоретически устройство обладает строго круговой диаграммой направленности и может независимо использоваться в малобазовых (однопунктовых) радиопеленгаторах.

т.е. теоретически устройство обладает строго круговой диаграммой направленности и может независимо использоваться в малобазовых (однопунктовых) радиопеленгаторах.

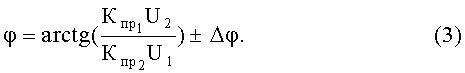

При этом направление на источник излучения (пеленг) определяется из соотношения

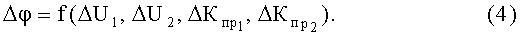

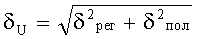

Как видно из (3), аппаратурная составляющая ошибки определения пеленга Δφ есть функция абсолютных погрешностей четырех параметров

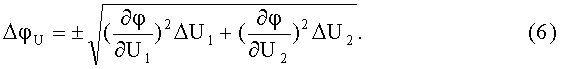

Найдем сначала ту часть этой ошибки, которая обусловлена регистрацией пары значений U1 и U2 при каждом измерении пеленга. Для этого на основании [7] в предположении, что

запишем

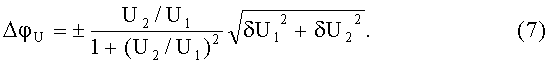

Принимая во внимание зависимость (3) и полагая  а также переходя в (6) к относительным погрешностям δU1=ΔU1/U1 и δU2=ΔU2/U2, для величины ΔφU получим

а также переходя в (6) к относительным погрешностям δU1=ΔU1/U1 и δU2=ΔU2/U2, для величины ΔφU получим

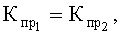

Поскольку приемные антенны в двухкомпонентном антенном устройстве выполняются конструктивно и технологически, как однотипные изделия, то можно считать, что

{δU1=f1(δ1,δ2…δn)}≡{δU2=f2(δ1,δ2…δn)}=δU.

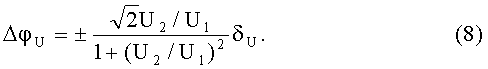

Тогда выражение (7) можно переписать в виде δU

Относительная погрешность δU, входящая в (8), складывается из двух основных составляющих

,

,

где δрег - погрешность регистратора;

δпол - погрешность поляризационной развязки.

Погрешность современных цифровых регистраторов δрег в широком диапазоне частот вплоть до 500 МГц обычно не превышает 1%.

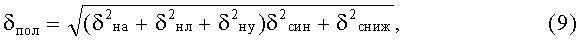

Погрешность поляризационной развязки, характеризующая антенное устройство, является величиной многофакторной и для прототипа может быть выражена в виде

где δна - погрешность неидентичности приемных антенн;

δнл - погрешность неидентичности соединительных линий;

δну - погрешность неидентичности дифференциальных каналов усилителя;

δсин - относительная величина синфазной помехи;

δсниж - относительная величина помехи снижения.

Погрешность неидентичности приемных антенн определяется неидентичностью их электрических характеристик, которая колеблется в пределах (1÷3)%. Поэтому для оценки Δφ можно принять среднее значение δна≈2%.

Погрешность неидентичности соединительных линий определяется неравенством их электрических длин и погонных потерь и для малых баз, исчисляемых единицами метров, не превышает 0,5%.

Погрешность неидентичности дифференциальных каналов усилителя с учетом возможности регулировки их усиления определяется неидентичностью входных импедансов каналов усилителя и не превышает 1%.

Относительная величина синфазной помехи определяется свойствами электрического экрана и зависит от частоты. Экспериментальные исследования показывают, что синфазная наводка становится соизмеримой с полезным сигналом на частотах 10 МГц и выше. Поэтому в качестве предельной величины следует принять δсин≈1.

В итоге составляющая погрешности поляризационной развязки, связанная с синфазной помехой, оценивается величиной≈2,3%.

Относительную величину помехи снижения можно оценить, воспользовавшись следующими соображениями.

Положим, что на двухкомпонентное антенное устройство падает ТЕМ-волна, в которой величина напряженности электрической составляющей электромагнитного поля связана с магнитной соотношением E(t)=W·H(t), где W=120π Ом - волновое сопротивление свободного пространства.

Будем также считать вектор  действующим нормально к металлическому основанию антенного устройства, что имеет место, например, для приповерхностной электромагнитной волны, когда устройство располагается на этой поверхности. В этом случае на взаимно ортогональные крестообразно расположенные приемные антенны, электрические экраны которых замкнуты накоротко через снижение на металлическое основание (антенный противовес), натекает электрический ток смещения плотностью

действующим нормально к металлическому основанию антенного устройства, что имеет место, например, для приповерхностной электромагнитной волны, когда устройство располагается на этой поверхности. В этом случае на взаимно ортогональные крестообразно расположенные приемные антенны, электрические экраны которых замкнуты накоротко через снижение на металлическое основание (антенный противовес), натекает электрический ток смещения плотностью

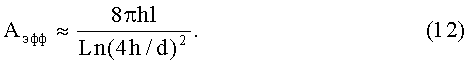

В приближении электрически малых антенн в соответствии с [8] соединенные между собой электрические экраны приемных антенн можно представить эквивалентной электрической антенной с эффективной площадью, равной

где hд - действующая высота эквивалентной антенны;

Сэа - электрическая емкость эквивалентной антенны по отношению к металлическому основанию (точнее к проводящей поверхности, на которой расположено металлическое основание).

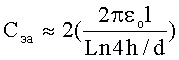

Емкость такой электрической антенны Сэа можно оценить в пренебрежении краевыми эффектами на торцах экранов приемных антенн по формуле [9]

при 4h/d>3,

при 4h/d>3,

где l - длина экрана приемной антенны;

d - диаметр экрана приемной антенны;

h - средняя высота эквивалентной крестообразной электрической антенны над металлическим основанием.

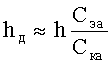

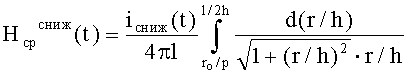

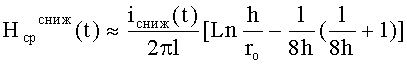

Действующую высоту эквивалентной электрической антенны можно приближенно найти из соотношения

,

,

где Ска - электрическая емкость электрической антенны конденсаторного типа с дисковым электродом диаметром D=l.

Электрическая емкость антенны конденсаторного типа с дисковым электродом над проводящей плоскостью определяется из [10] по соотношению Ска≈6,4εoD при (D/h)=3, характерном для эквивалентной антенны.

Подставляя выражения для hд и Сэа в (11), получаем выражение эффективной площади эквивалентной электрической антенны через геометрию экранов приемных антенн устройства и высоту их расположения над металлическим основанием

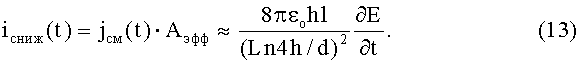

После чего соотношение для тока снижения устройства с учетом (10) и (12) запишется в виде

Снижение, являясь коллектором антенного тока, транслирует его к металлическому основанию, где он, растекаясь по его поверхности, стекает на подстилающую поверхность земли. Ток снижения, стекая на землю по цепи связи металлического основания с землей, выделяет на сопротивлении заземления Rз помеховое напряжение

Uпом=iснижRз.

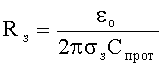

Сопротивление заземления, являющееся сопротивлением связи металлического основания с землей, может быть оценено по известной формуле

,

,

где σз - удельная электропроводность земли;

Спрот - собственная электроемкость уединенного металлического основания, рассчитанная (или измеренная) для воздушной среды.

Характерные значения Rз для металлического основания в форме металлического диска диаметром порядка 1 м при проводимостях земли в диапазоне от 10-3 до 10-2 Сим/м (сухие и сырые грунты) составляют от 30 до 300 Ом.

Наличие металлического основания благодаря фиксированной связи с землей уменьшает Rз до приемлемого уровня, позволяющего снизить влияние Uпом на приемные антенны, линии связи и вход приемника.

Максимальная величина плотности тока снижения достигается только на вертикальном отрезке от центра пересечения приемных антенн до металлического основания. Оценим среднюю величину напряженности магнитного поля, действующую на нижнюю приемную антенну со стороны тока снижения. Для этого предположим, что влияние самой приемной антенны на этот ток отсутствует, и он постоянен по величине на длине снижения h, т.е. соблюдается условие квазистационарности.

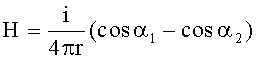

Тогда, используя известное соотношение [11]

,

,

где r - расстояние по нормали от точки, в которой определяется напряженность поля Н, до проводника с током i;

α1, α2 - углы между вектором тока i и радиус-векторами, проведенными из концов проводника с током i в точку искомого поля Н, находим

,

,

где rо - минимальное расстояние от снижения до сердечника приемной антенны.

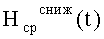

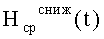

Приближенно, в указанных пределах интегрирования выражение для  принимает вид

принимает вид

.

.

Для характерных геометрических соотношений, присущих устройству, например, при rо=10 мм, h=100 мм и l=300 мм - h/ro=10 и l/h=3 связь между  и i(сниж)(t) упрощается

и i(сниж)(t) упрощается

Заменяя в (14) iсниж(t) его выражением (13) и принимая в расчет волновое соотношение между Е и Н, в результате получим

Теперь для простоты положим, что падающее на антенное устройство электромагнитное поле зависит от времени гармонически, т.е.

H(t)=Hm sin ωt,

где Hm, ω - амплитуда и круговая частота колебания, соответственно.

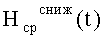

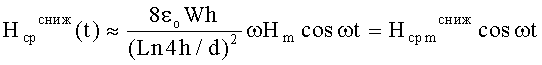

После подстановки H(t) в (15)  примет вид

примет вид

.

.

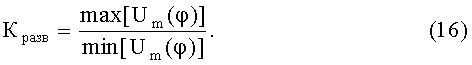

Величина поляризационной развязки Кразв определяется как отношение максимального значения сигнала, зарегистрированного в максимуме диаграммы направленности приемной антенны, к максимальному значению сигнала, зарегистрированного в ее минимуме, без учета возможного фазового сдвига между этими сигналами, т.е.

В соответствии с этим составляющая относительной погрешности определения пеленга, связанная с влиянием снижения, рассчитывается как величина, обратная коэффициенту поляризационной развязки

Подставляя в (17) численные значения параметров, с учетом того, что поперечный размер приемной антенны d=30 мм, например, на частоте 10 МГц имеем δсниж≈6,5%. Откуда видно, что в прототипе влияние на ошибку пеленга помехи в снижении уже на частоте~3 МГц сравнивается с влиянием синфазной помехи, а на более высоких частотах начинает доминировать над ней.

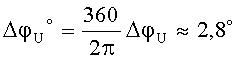

В соответствии с (8) оценка ΔφU° у прототипа на частоте 10 МГц дает величину

при U2/U1=1 для max[ΔφU(U2/U1)].

при U2/U1=1 для max[ΔφU(U2/U1)].

У хороших пеленгаторов ошибка пеленга с учетом девиации, вызванной местными условиями приема сигналов, не должна превышать ±1°, поэтому при наличии помехи в снижении и отсутствии специальных мер, компенсирующих ее влияние, трудно рассчитывать на высокое качество пеленгации на частотах ≥1 МГц.

Для решения задачи компенсации влияния помехи в снижении на поляризационную, развязку и результат пеленгации в предлагаемом антенном устройстве за счет взаимно противоположного расположения щелей 9 в электрических экранах 7 и 8 взаимно ортогональных крестообразно расположенных приемных антенн 1 и 2, а также электрического соединения экранов 7 и 8 между собой в месте их пересечения и торцевых элементов антенного снижения 10 с металлического основания 11, прокладки соединительных линий 12 по верхней плоскости экрана 8 симметрично относительно экрана 7, выполнения их снижения по торцевым элементам 10 и далее по поверхности металлического основания 11 до центрального отверстия в нем, электрического соединения экранирующих оболочек линий 12 с экраном 8 и металлическим основанием 11 вдоль линии их трассировки произведена симметризация разводки помехового тока снижения по двум идентичным ветвям таким образом, что взаимно ортогональные плоскости, в которых лежат приемные антенны 1 и 2, являются плоскостями нечувствительности к току снижения.

Торцевые элементы антенного снижения 10, являющиеся частью антенного устройства, не должны приводить к существенному увеличению эффективной площади эквивалентной электрической антенны, образованной экранами 7, 8 и формирующей ток снижения. В связи с этим их размер по вертикали не должен превышать продольного размера экранов, а их ширина должна составлять не менее суммарной ширины линий связи 12, прокладываемых по поверхности экрана 8, но не более их высоты.

Реально достижимые геометрическая и электрическая идентичность выполнения ветвей снижения и плоскостность контура снижения дают подавление влияния тока снижения не менее 40 дБ, так что в соотношении (9) для δпол у составляющей δ2 сниж появляется сомножитель δ2 нс≈(0,01)2, характеризующий неидентичность ветвей снижения. Из (9) следует, что после учета δ2 нс вклад в погрешность поляризационной развязки снижения фактически исключается из рассмотрения вплоть до самых высоких частот (□100 МГц). После чего оценка Δφu° у предлагаемого устройства на частотах до не менее 100 МГц на основании (8) дает значение не хуже ~0,9°, что вполне приемлемо для радиопеленгаторов.

В тех случаях, когда условие (5) не выполняется и ΔU может быть соизмеримо с U, соотношение (6) несправедливо. Это имеет место, например, при углах φ, соответствующих минимумам диаграмм направленности приемных антенн. Тогда о вкладе в ошибку пеленгации Δφ поляризационной развязки можно судить только по прямым измерениям коэффициента поляризационной развязки (16). Такие измерения, проведенные на различных модификациях предлагаемого устройства, показывают, что коэффициент поляризационной развязки составляет: на частотах около 100 кГц-55 дБ, на частотах около 1 МГц-50 дБ, на частотах около 10 МГц-40 дБ. В итоге в сравнении с прототипом результирующая поляризационная развязка улучшилась на 15-20 дБ в зависимости от частотного поддиапазона.

Таким образом, использование предлагаемых конструктивного и технического решений в широкополосном двухкомпонентном приемном антенном устройстве позволяет снизить влияние на полезный сигнал помехи, обусловленный электрической составляющей поля, улучшить поляризационную развязку между двумя взаимно ортогональными приемными магнитными антеннами и уменьшить ошибку определения пеленга.

Литература

1. Рембовский A.M., Ашихмин А.В., Козьмин В.А. Радиомониторинг. Задачи, методы, средства. - М.: Горячая линия - телеком, 2010, с.320.

2. Мельников Э.А., Мельникова Л.Н. Приемные индукционные ферритовые антенны и (обзор), Известия Вузов СССР - Радиоэлектроника, т.XVII, №10, 1974.

3. Кукес И.С., Старик М.Е. Основы радиопеленгации. - М.: Сов. радио, 1964, 640 с.

4. Патент США №2981950 НКИ 343-788, 1959.

5. Ротхаммель К., Кришке А. «Антенны», т.2, Минск, Наш город, 2001, с.194.

6. Патент США №6570543 В1, МКИ H01Q 7/04, 2003.

7. Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. - М.: Наука, 1970, с.55.

8. Baum C.E. Parameters for some electrically-small electromagnetic sensors, Sensor and Simulation Notes, note 38, March 1967.

9. Иоссель Ю.Я., Кочанов Э.С., Струнский М.Г. Расчет электрической емкости. - Л.: Энергоиздат, 1981, с.157.

10. Иоссель Ю.Я., Кочанов Э.С., Струнский М.Г. Расчет электрической емкости. - Л.: Энергоиздат, 1981, с.175.

11. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. - М.: Наука, 1985, с.207.

12. Гликман И.Я., Русин Ю.С. Расчет характеристик элементов цепей РЭА. - М.: Сов. радио, 1976, с.14, 107.

Широкополосное двухкомпонентное приемное антенное устройство, содержащее металлическое основание, на котором размещены две взаимно ортогональные приемные магнитные антенны на стержневых ферритовых сердечниках, расположенные крестообразно, с обмотками на каждом из сердечников, расположенными симметрично относительно центральных сечений сердечников, симметрирующие трансформаторы и разъемы, дифференциальные выходы обмоток соединены с дифференциальными входами симметрирующих трансформаторов, а выходы симметрирующих трансформаторов соединены с разъемами, отличающееся тем, что содержит электрические экраны приемных антенн с продольными щелями, экранированные линии связи, торцевые элементы антенного снижения, приемные магнитные антенны смещены относительно друг друга по вертикали, расположены над металлическим основанием, плоскость которого параллельна продольным осям приемных магнитных антенн, обмотки каждой из приемных магнитных антенн помещены в собственный электрический экран с продольной щелью, в месте пересечения антенн экраны верхней и нижней приемных магнитных антенн электрически соединяются между собой, при этом продольная щель экрана верхней приемной магнитной антенны обращена вверх, продольная щель экрана нижней приемной магнитной антенны обращена вниз, к торцевым краям экрана нижней приемной магнитной антенны симметрично подсоединены электропроводящие конструктивно идентичные торцевые элементы антенного снижения, замыкающие электрические экраны на металлическое основание, а экранированные линии связи между дифференциальными выходами приемных магнитных антенн и дифференциальными входами симметрирующих трансформаторов проложены вдоль поверхностей экрана нижней приемной магнитной антенны, торцевых элементов снижения и металлического основания симметрично относительно центрального сечения сердечника нижней приемной магнитной антенны, и экранирующие оболочки линий связи электрически соединены с экраном нижней приемной магнитной антенны, торцевыми элементами снижения и металлическим основанием.