Результат интеллектуальной деятельности: Способ оптимизации нефтепоисковых работ

Вид РИД

Изобретение

Область техники

Изобретение относится к области геологии и может быть использовано при поиске, разведке и разработке полезных ископаемых (газ, нефть) для определения местоположения заложения поисково-оценочных скважин и выбора объектов в разрезе осадочного чехла продуктивных на нефть и газ пластов.

Предпосылки создания изобретения

Активная углеводородная система определяется геометрией слоев, наличием пород-коллекторов, перекрывающих и подстилающих непроницаемых разновидностей пород (покрышки и водоупоры), наличием в горных породах качественного (сапропелевого или гумусового) органического вещества, которое, по мере погружения пород на глубину при воздействия температур (процесс катагенеза), превращается в углеводороды, заполняя ловушки.

Применяемые на практике стандартные способы интерпретации материалов сейсморазведки направлены на выявление наличия и особенностей строения структурных и неструктурных ловушек, способных удерживать углеводороды. Сейсмическими методами в процессе работ выявляются на территории исследования (например, лицензионном участке) несколько благоприятных структурных форм, которые рекомендуются к бурению.

Однако результаты такого подхода отличаются низкой продуктивностью. Коэффициент успешности не выше 0,4, т.е. из 10 пробуренных скважин, рекомендованных сейсморазведкой, только 4 являются продуктивными.

Таким образом, при проведении сейсмических работ на нефть и газ существует большая вероятность не обнаружения структур с залежами углеводородов.

Публикации, в которых описаны попытки решения аналогичных задач, включают в себя следующие.

Предшествующий уровень техники

Известен способ обнаружения нефтяных и газовых залежей в разрезе, вскрытом скважиной, включающий измерение температуры по стволу скважины, регистрацию термограммы и математическую обработку результатов измерений, при этом термограмму регистрируют, проводя замеры температур при различных скоростях записи, аппроксимируют полученную геотермическую кривую полиномом первой степени, по данным геотермии рассчитывают уравнение регрессии и строят регрессионную прямую, участок разреза с выпуклым характером геотермической кривой по отношению к рассчитанной линии регрессии идентифицируют как зону с экзотермическим характером, соответствующую области генерации углеводородов и формирования залежи, затем в пределах глубин зон генерации и формирования залежи проводят замеры температур с более дробным шагом квантования и при фиксации аномального понижения температуры идентифицируют границу понижения температуры как контакт залежи углеводородов с пластовой водой (см. патент на изобретение РФ № 2743114, МПК E21B 47/07, G01V 9/00, опубл. 15.02.2021 г.).

К недостаткам известного способа следует отнести тот факт, что предложенный прием обработки геотермических данных осуществляется в пробуренных скважинах, в которых либо планируется провести исследования температур по стволу скважины вскрытого геологического разреза, либо эти исследования проведены.

Известны способы обнаружения нефтяных и газовых залежей в разрезе на базе доказанной сопряженности зон генерации углеводородов с зонами формирования месторождений и комплексирования сейсморазведки и методов глубинной геохимии [1,2,3,4]. В работах обоснована теоретическая база по вопросам геохимии органического вещества осадочных пород, характера процессов нефтегазообразования и формирования залежей углеводородов. Теоретической базой для выбора рациональных решений нефтепоисковых работ, как и для других задач в области нефтяной геологии, является следующее.

Процессы нефтегазообразования в нефтяном чехле имеют сложный, импульсивный, квазипериодический характер, сопровождающийся явлениями структурной перестройки керогена, эмиграции углеводородов из матрицы керогена, что приводит к формированию залежей нефти и газа. Этот вывод основан на большом фактическом материале по химическим свойствам керогена, выделенного из пород палеозойского возраста Прикаспийской впадины, по характеру нефтегазопроявлений (в том числе и месторождений) и физико-химическим свойствам флюидов.

Как в терригенных, так и в карбонатных комплексах залежи углеводородов приурочены к зонам их интенсивной генерации, отражая очаговый характер формирования месторождений, и не совпадают по глубинам: если процессы генерации углеводородов и формирование залежей наблюдаются в карбонатных комплексах, то в терригенных эти процессы не наблюдаются. Поэтому результаты геологоразведочных работ тем лучше, чем точнее для исследуемой территории будет восстановлена катагенетическая зональность органического вещества и выявлены глубины для соответствующих комплексов, на которых органическое вещество генерировало углеводороды и шло формирование залежей.

В качестве аналога также используется работа [5], в которой намечены основные направления по комплексированию методов глубинной геохимии, отражающие процессы генерации и формирования залежей нефти и газа.

К недостаткам работ [1-5] относится недоизученность вопроса по конкретным глубинам для различных геологических объектов, на которых могут формироваться месторождения, что приводит к увеличению поисковых затрат на территориях, где проведена сейсморазведка.

В качестве прототипа выбрана работа [3], в которой определена одна из главных задач сейсмогеохимческих работ - определение, по возможности, наиболее четких критериев коррелируемости признаков сейсмических и геохимических аномалий, одновременное выявление которых в сейсмическом и геохимическом полях существенно повысило бы надежность комплексной интерпретации всех полученных данных и достоверность о характере насыщения выявленной ловушки углеводородами.

В известной работе [3] решение этих задач представляется в создании единого блока обработки геохимической информации и сейсмических работ (сейсмогеохимическое моделирование). При этом сейсмогеохимическое моделирование состоит из геофизического и геохимического блоков.

Геофизический блок включает: стандартную обработку и специализированную обработку качественного полевого материала с целью прослеживания границ разреза; построение глубинного разреза с четко выделенными сейсмологическими и литологическими границами (для толстослоистых сред).

Геохимический блок включает: восстановление типов органического вещества; восстановление температур, палеотемператур и катагенетической зональности; выявление зон интенсивной эмиграции углеводородов и формирования залежей.

Зоны интенсивной эмиграции углеводородов и формирование залежей углеводородов определяются в соответствии с типом и катагенетической превращенностью рассеянного органического вещества. Итоговый результат включает: временной сейсмический разрез с выделенными опорными сейсмогеологическими и температурными границами в выбранном масштабе; то же с палеотемпературными границами; то же с границами катагенеза.

Недостатком прототипа является «региональный» характер прогноза возможной нефтегазоносности без ответа на вопросы о конкретных глубинах, на которых идет формирование месторождений нефти и газа. Отсутствие алгоритма применения такого подхода к различным территориям с различным геологическим строением, приводит к увеличению поисковых затрат на территориях, где проведена сейсморазведка.

Существует потребность в создании способа оптимизация поиска зон формирования залежей углеводородов, на территориях с известной нефтегазоносностью, где продолжаются поиски залежей нефти и газа. При этом оптимизация заключается в определении конкретных глубин, на которых идет процесс генерации и формирования залежей углеводородов, которая осуществляет сканирование всего массива данных для поиска элементов углеводородной системы и выводит перечень перспективных объектов для их исследования интерпретатором. Предпочтительно этот перечень потенциальных объектов разведки упорядочить по ожидаемому объему, наличию и качеству элементов углеводородной системы, и достоверности их обнаружения и идентификации. Настоящее изобретение удовлетворяет, по меньшей мере, этим требованиям, причем эта задача решается для всех геологических объектов, характеризующихся спецификой геологического строения.

Раскрытие изобретения

Задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы до бурения на исследуемой территории определить оптимальные глубины, на которых сформированы залежи нефти и газа.

Техническим результатом, достигаемым при решении настоящей задачи, является сокращение поисковых затрат за счёт выявления на территориях, где проведена сейсморазведка, конкретных глубин, на которых возможно обнаружение залежи углеводородов при фиксации сейсморазведкой на этих глубинах благоприятных условий для сохранения залежей углеводоролов, т.е. наличие структурных и не структурных ловушек.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе оптимизации нефтепоисковых работ, включающим оценку перспектив нефтегазоносности региональных и локальных объектов на базе сейсморазведки, согласно изобретению, известные месторождения ранжируют по глубине, выявляют ступенчатый характер распределения месторождений, определяют глубины выявленных ступеней, интерпретируют сейсмические профили с учетом выявленных характерных для данной территории глубин и, при определении на сейсмопрофилях в пределах выявленных глубин благоприятных структурных и не структурных ловушек, рекомендуют объект к постановке поискового бурения.

Причинно-следственная связь между признаками изобретения и достигаемым техническим результатом заключается в том, что формирование залежей углеводородов тесно связаны с ходом преобразования органического вещества в углеводороды, процесс идет дискретно, импульсами и приурочен к определенным температурным изменениям в разрезе осадочного чехла, что связано с голубинами погружения осадочных пород в ходе геологического развития территории. Это позволяет использовать эту закономерность при решении задач нефтепоисковой геологии.

Ранжирование известных месторождений по глубине позволяет выявлять ступенчатый характер распределения месторождений.

Определение глубины выявленных ступеней позволяет рекомендовать эти глубины при расшифровке сейсмических данных с целью выявлений структурных и неструктурных форм для сохранения залежей.

Интерпретация сейсмических профилей позволяет определить в пределах выявленных глубин благоприятные структурные и не структурные ловушки для дальнейшей рекомендации объекта к постановке поискового бурения.

Краткое описание чертежей

Сущность изобретения поясняется чертежами, где:

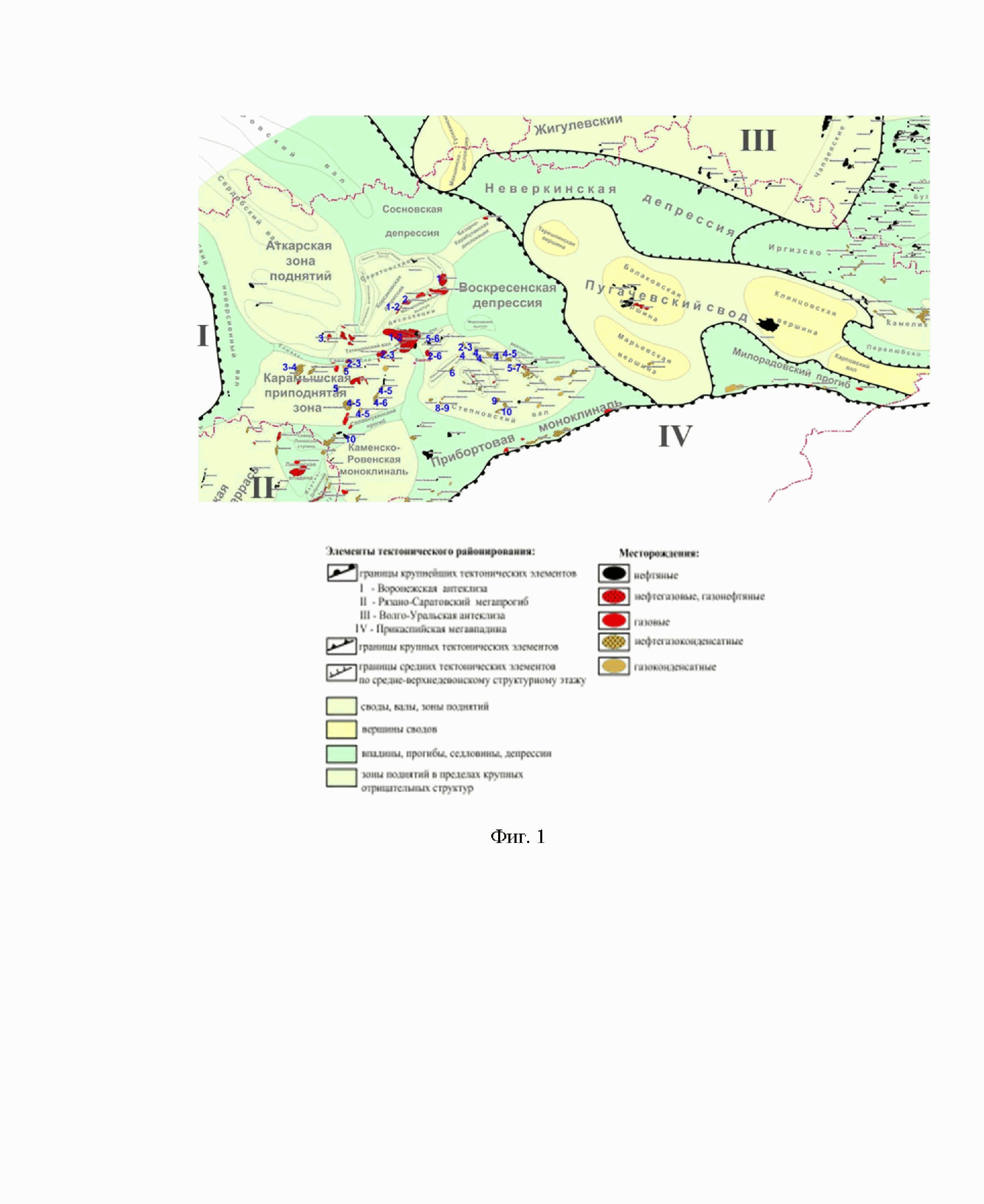

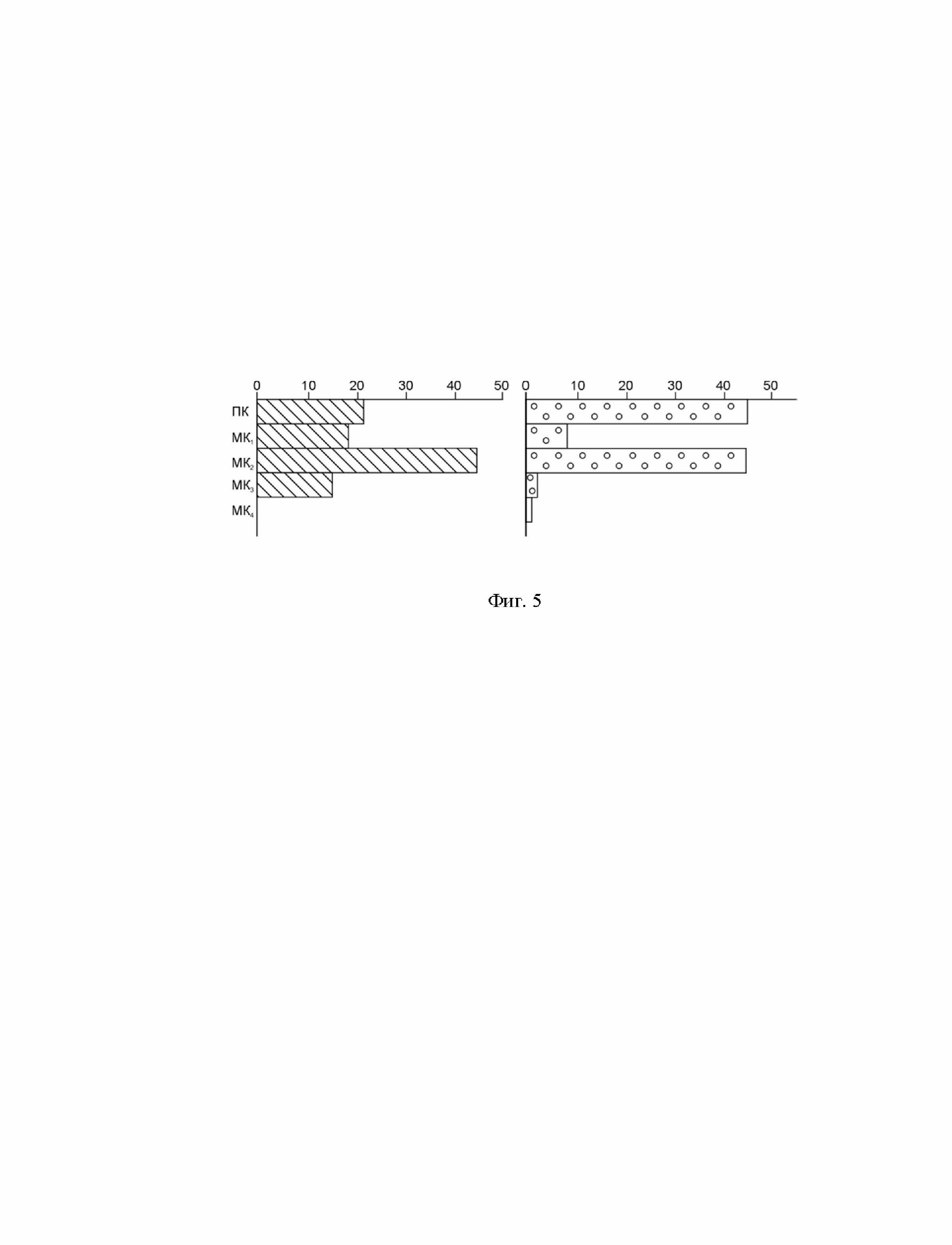

на фиг. 1 показан фрагмент карты месторождений территории исследования в пределах крупных тектонических элементов: Воронежской антеклизы, Рязано-Саратовского мегапрогиба, Волго-Уральской антеклизы и северо-западного обрамления Прикаспийской впадины;

на фиг. 2 - территория сейсмогеохимического профилирования;

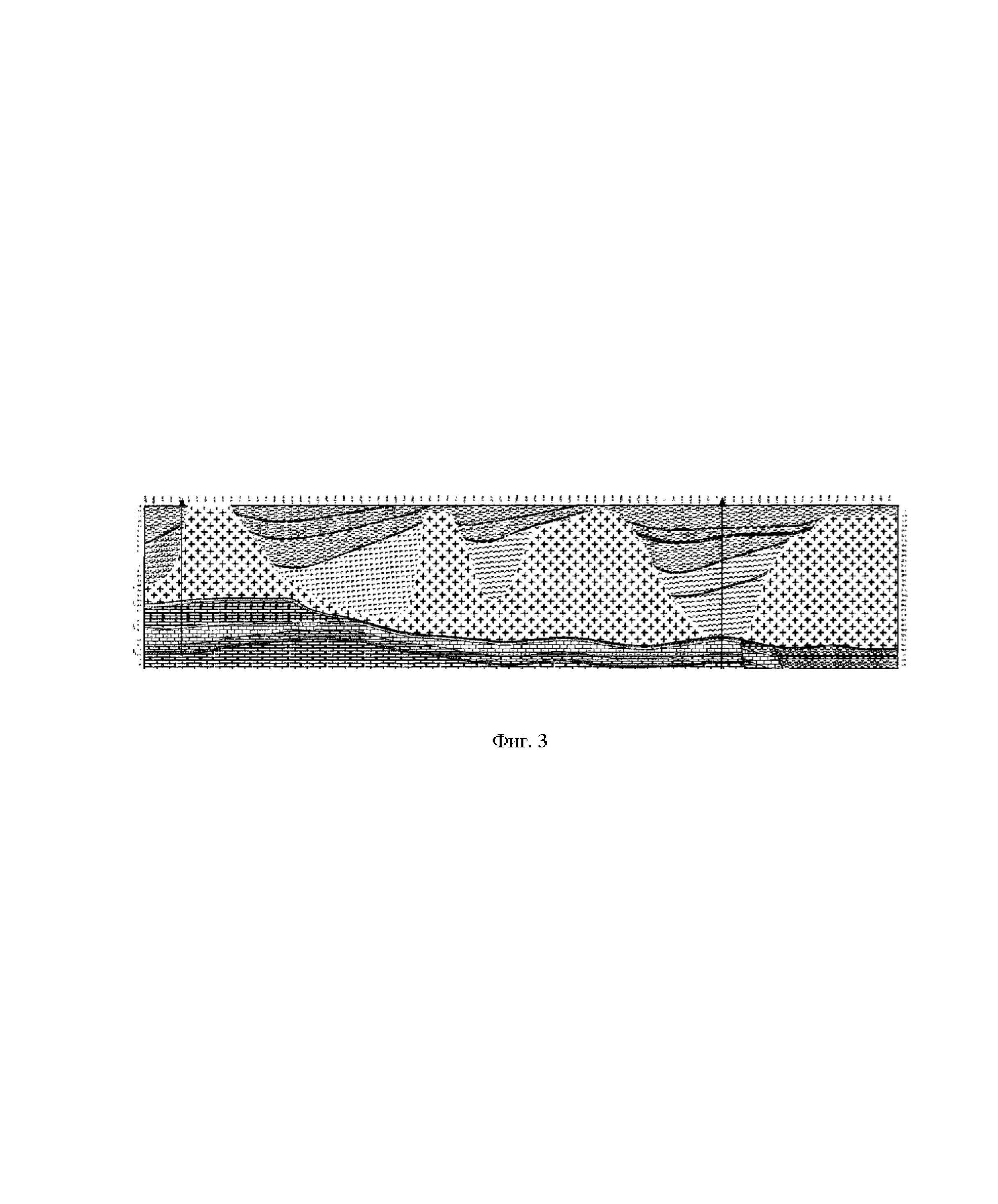

на фиг. 3 – пример геологического разреза по данным сейсморазведки, при этом показано по оси абсцисс - длина профиля в соответствии с фиг.2, по оси ординат – глубина геологического разреза, охарактеризованная сейсморазведкой;

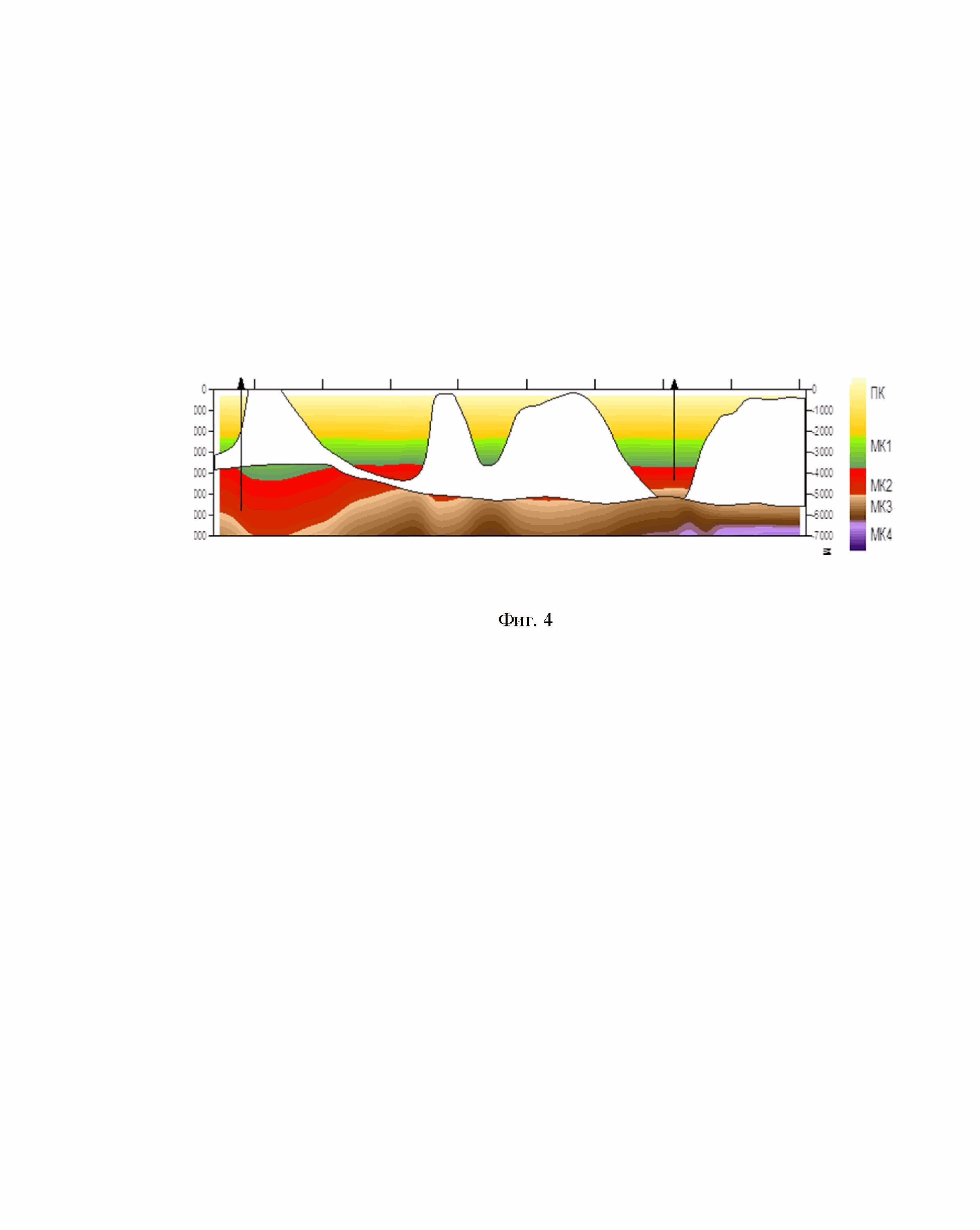

на фиг. 4 – разрез катагенетической зональности, при этом обозначено ПК - протокатагенез; МК - мезокатагенез (где 1-4 подстадии); А.Б, В, Г – соляные купола;

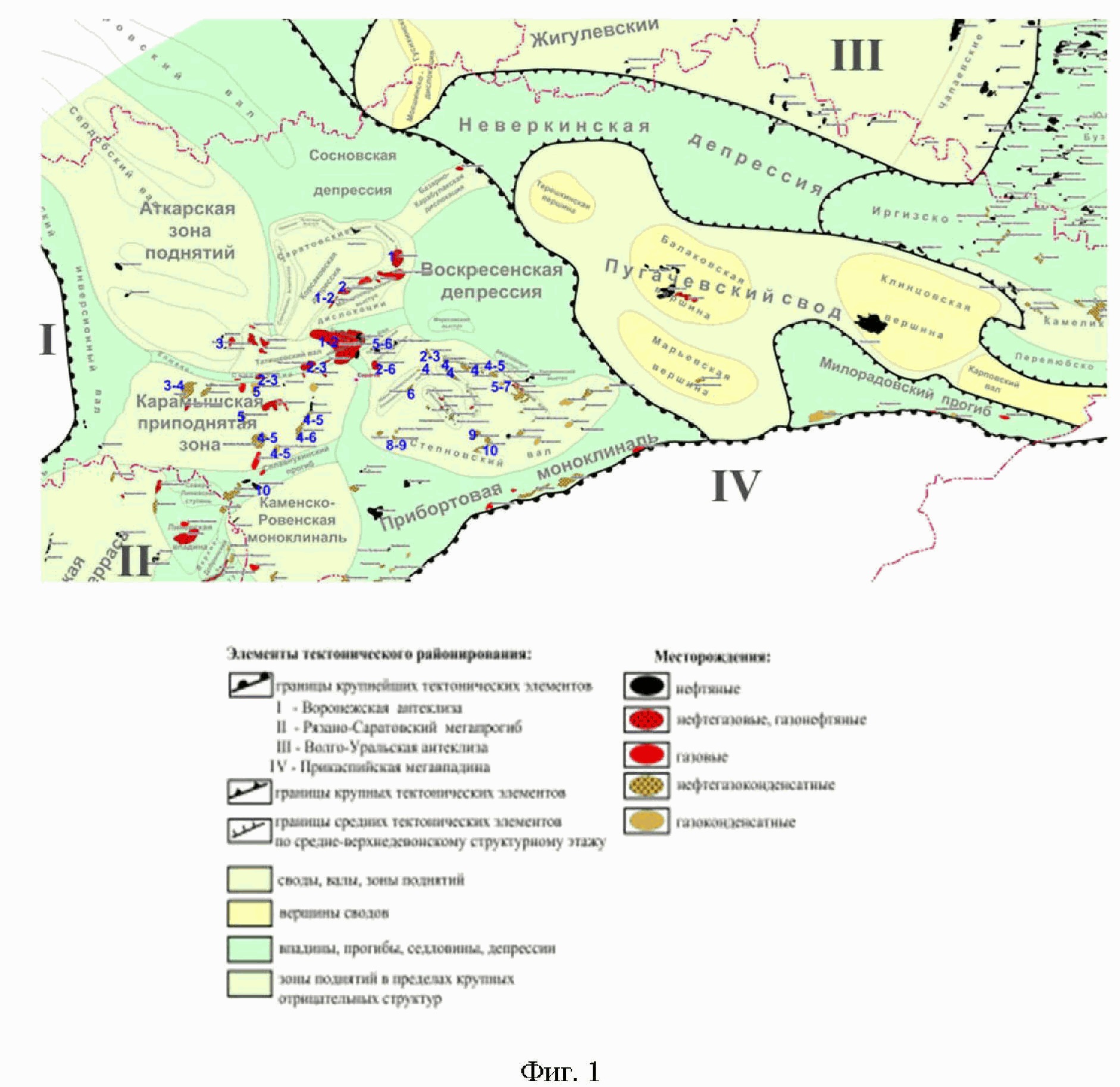

на фиг. 5 - по данным [6] показано, распределение запасов нефти, газа и конденсата в осадочном чехле, в частности древних платформ, в зависимости от степени катагенеза органического вещества, при этом показано по оси абсцисс - %, по оси ординат – стадии катагенеза;

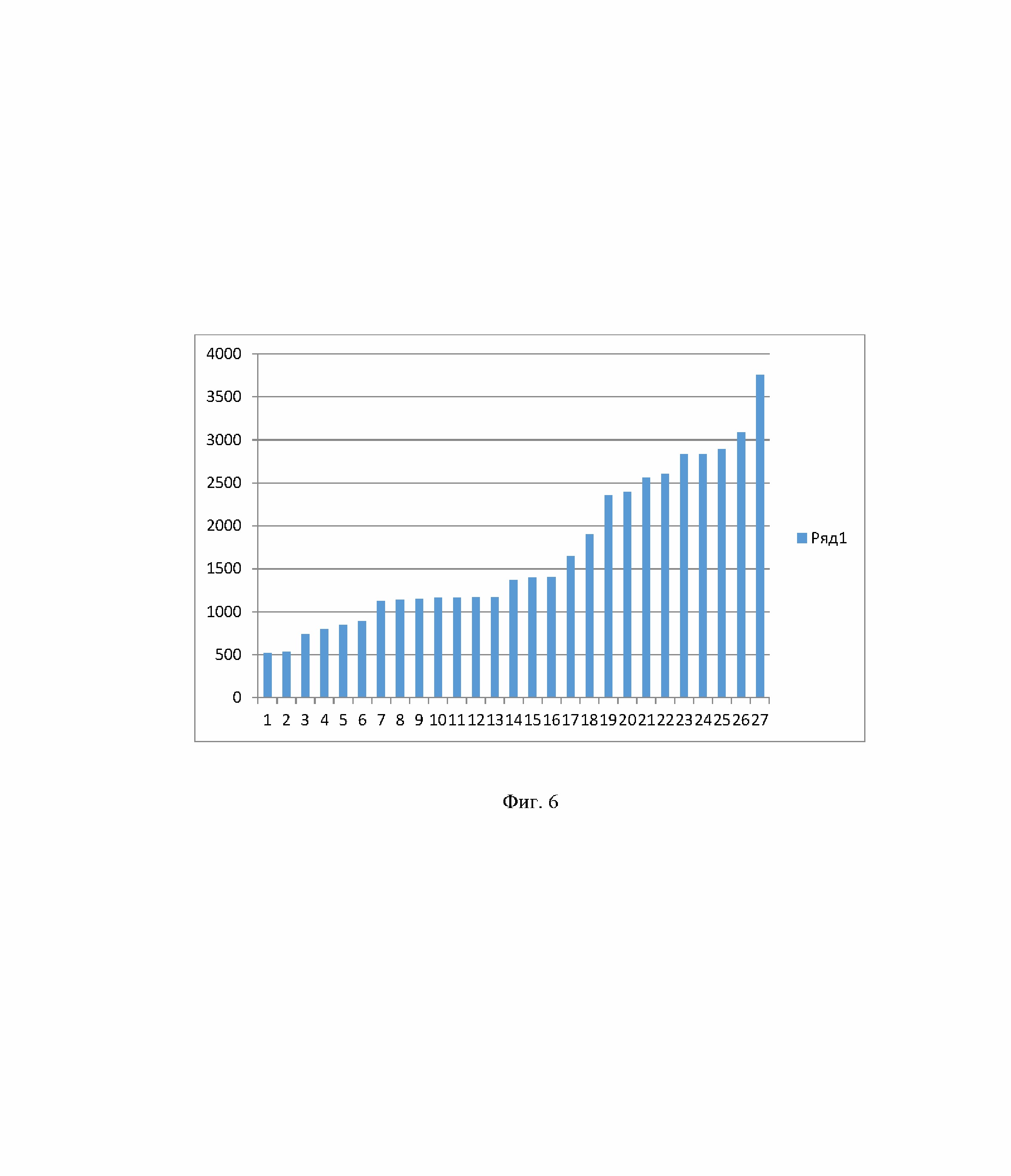

на фиг. 6 - пример ступенчатого распределения месторождений по глубинам (по данным табл. 2), при этом показано по оси абсцисс - номера залежей углеводородов в соответствии с табл. 2, по оси ординат – глубины месторождений, м;

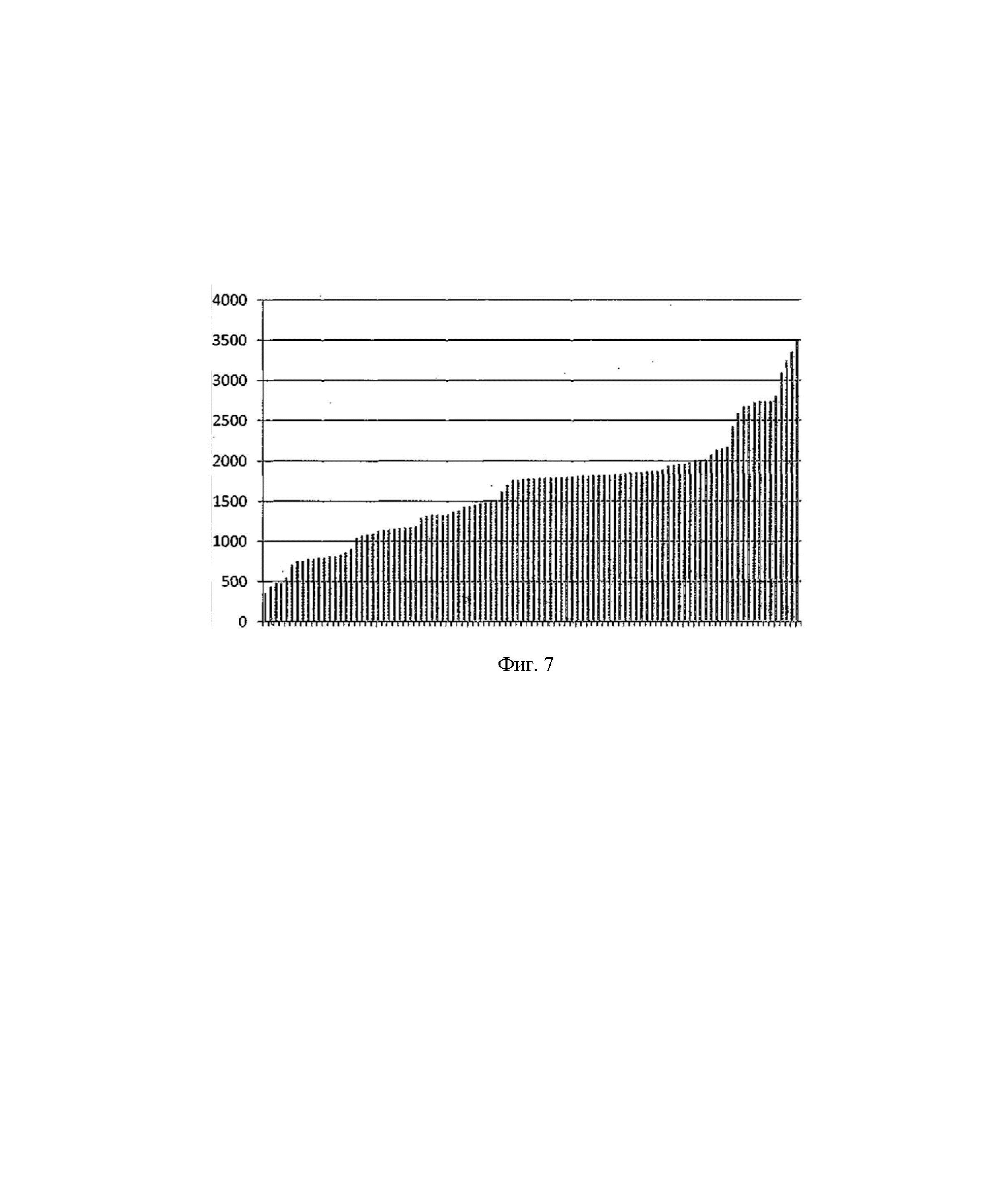

на фиг. 7 - распределение месторождений нефти и газа (более 100 объектов) по глубинам в пределах выделенных тектонических структур, при этом по оси абсцисс показаны месторождения (без названий), по оси ординат – глубины месторождений, м.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

При использовании способа оптимизации нефтепоисковых работ, включащим оценку перспектив нефтегазоносности региональных и локальных объектов на основе банка данных по месторождениям, известные месторождения ранжируют по глубине, выявляют ступенчатый характер распределения месторождений, определяют глубины выявленных ступеней.

Затем интерпретируют сейсмические профили с учетом выявленных характерных для данной территории глубин и, при определении на сейсмопрофилях в пределах выявленных глубин благоприятных структурных и не структурных форм слоев земной коры (ловушек для углеводородов), рекомендуют объект к постановке поискового бурения.

На карте (фиг. 1) показан сложный тектонический узел (по кристаллическому фундаменту), состоящий из нескольких крупных тектонических элементов (Воронежской антеклизы, Рязано-Саратовского мегапрогиба, Волго-Уральской антеклизы и северо-западного обрамления Прикаспийскоймегавпадины), которые осложнены структурами в верхних этажах осадочного чехла и отражены в названиях. По этим месторождениям составлен банк данных (более 100 объектов), который использован для выявления особенностей распределения продуктивных пластов по глубинам.

Изобретение иллюстрируется следующим примером.

Пример алгоритма решения задачи.

По исследуемому профилю проведена сейсморазведка, при этом сейсмогеохимическое профилирование приведено на фиг. 2.

По данным сейсморазведки получен геологический разрез, представленный на фиг. 3.

По данным геотемпературного градиента для этой территории и палеотемператур профиль представлен в виде катагенетической зональности органического вещества, которое содержится в осадочных породах рассматриваемого профиля (фиг. 4).

По данным [6] запасы углеводородов тесно связаны с зонами катагенеза органического вещества литолого-стратиграфических комплексов (фиг.5).

Задачи сейсмогеохимического профилирования в рассматриваемом примере решены с точки зрения оценки возможной генерации углеводородов в изучаемом литолого-стратиграфическом комплексе, нахождении в разрезе участков, наиболее благоприятных для формирования залежей.

Поскольку формирование залежей углеводородов происходит, хотя и в разных масштабах, практически на всех стадиях катагенеза, и особенно в зоне ГФН (главной фазе нефтегазообразования), важно более точно знать глубины, на которых идет формирование месторождений. Эта задача решается в данном изобретении.

Задача оптимизации нефтепоисковых работ решалась на основе банка данных по месторождениям Саратовской и Волгоградской областей (фиг. 1), который создавался не одно десятилетие. Банк данных включал большую информацию по геологии, фазовому составу флюидов и их свойствам, гидрохимическую характеристику пластовых вод этих месторождений. Анализ глубин формирования месторождений выявил особые условия, которые положены в основу изобретения.

На основе базы данных, показан фрагмент банка данных по месторождениям Саратовской и Волгоградской областей, приведенный в табл.1.

|

Условные обозначения:

1 - Аткарская зона поднятий;

2 - Базарно-Карабулакская дислокация;

3 - Елшано-Сергиевский инверсионный вал;

4 - Каменско-Ровенская моноклиналь;

5 - Прибортовая моноклиналь;

P1ar - артинские;

C2mlk - C2mlk мелекесские;

C2prk - C2cr - C2prk - C2crm (черемшано-прикамские);

C1tl - C1tl тульский;

C1bb - C1bb бобриковский;

C1ksl - C1ksl кизеловские;

C1crp - C1ksl - C1crp - C1ksl (кизеловско-черепетские);

C1crp - C1ksl - C1bb - C1crp - C1ksl - C1bb (бобрик-кизелов –черепет);

D3ev - D3lv - D3ev - D3lv евлано-ливенские;

D3sm - D3sm семилукские;

D3ps + D3tm - D3ps + D3tm (тиманские+пашийские);

D2vor - D2vor воробьевские;

D2ms - D2ms мосоловские.

Пример нормирования залежей месторождений по глубине по мере возрастания (из табл.1) показан в табл. 2.

|

Пример построения графика распределения залежей углеводородов по «нормированным» глубинам с использованием табл. 2 показан на фиг. 6, где отчетливо виден ступенчатый характер распределения залежей углеводородов по глубине.

Результаты обработки базы данных по всей исследуемой территории (более 100 месторождений) приведены на фиг.7, где по оси абсцисс показаны месторождения (без названий), по оси ординат – глубины месторождений, м.

Заявленное изобретение может быть реализовано промышленным способом с использованием известных технических средств и найти применение на территории с известной нефтегазоносностью, где продолжаются геолого-разведочные работы на нефть и газ, при этом определяется ступенчатый характер формирования нефтегазовых залежей. По данным сейсморазведки выявляют в разрезе осадочного чехла структурные и неструктурные объекты, которые способны удержать углеводороды. Сопоставляют глубины этих объектов со «ступенями» зон формирований залежей. При совпадении глубин залегания выявленных геологических объектов со «ступенями» зон формирований залежей рекомендуют этот объект к бурению.

Положительный эффект от использования предлагаемого способа обусловливается размещением поиска нефти и газа на конкретных перспективных направлениях для определения местоположения заложения поисково-оценочных скважин и выбора объектов в разрезе осадочного чехла продуктивных на нефть и газ пластов, что позволяет добиться успешности бурения и это в конечном счете приводит к снижению материальных затрат на проведение геолого-разведочных работ и повышению их эффективности.

Источники информации

1. Навроцкий, О.К. Эволюционно геохимические условия генерации углеводородов и формирование их залежей в подсолевых отложениях (на примере Прикаспийской нефтегазоносной провинции). Автореф. дис…. д-ра геол.-мин. наук (04.00.92 и 04.00.17). – Л.: ВНИГРИ. – 1990. - С. 48.

2. Навроцкий, О.К. Особенности преобразования нерастворимого органического вещества в процессе катагенеза. // Недра Поволжья и Прикаспия. - Вып. 29. - Саратов. - 2000. - С.48-51.

3. Навроцкий О.К., Тикшаев В.В., Семенов В.Н.,Михайлов В.А., Навроцкий А.О., Гонтарев В.В. Опыт использования сейсмогеохимического метода для прогнозирования нефтегазоносности. // Недра Поволжья и Прикаспия. - № 7. – Саратов. – 1994. - С. 44–50.

4. Навроцкий О.К., Тимофеев Г.И., Навроцкий А.О. Об импульсном характере процессов нефтегазообразования и формирование залежей углеводородов. // Недра Поволжья и Прикаспия. - № 55. – Саратов. – 2008. - С. 21-24.

5. Навроцкий О.К., Сидоров И. Н., Навроцкий А.О. Совершенствование методики оценки перспектив нефтегазоносности региональных и локальных объектов на базе сейсморазведки и глубинной геохимии (сейсмогеохимическое моделирование). В кн. Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа. К созданию общей теории нефтегазоносности недр. Кн. 2. / Под ред. Б.А.Соколова, к.г.-м.н. Э.А.Абля. - М.: ГЕОС. – 2002. - С. 36-39.

6. Катагенез и нефтегазоносность / Парапарова Г.М., Неручев С.Т. и др. - Л.: Недра. – 1981. – 240 с.

Способ оптимизации нефтепоисковых работ, включающий оценку перспектив нефтегазоносности региональных и локальных объектов на базе сейсморазведки, отличающийся тем, что известные месторождения ранжируют по глубине, выявляют ступенчатый характер распределения месторождений, определяют глубины выявленных ступеней, интерпретируют сейсмические профили с учетом выявленных характерных для данной территории глубин и, при определении на сейсмопрофилях в пределах выявленных глубин структурных и не структурных ловушек, рекомендуют объект к постановке поискового бурения.