Результат интеллектуальной деятельности: Способ бурения и освоения бокового ствола из горизонтальной скважины (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к строительству многозабойных скважин, а именно к технологии бурения и освоения боковых стволов из горизонтальной скважины.

Известен способ бурения бокового ствола нефтяной скважины (патент RU № 2626103, МПК Е21В 7/04, опубл. 21.07.2017 в бюл. № 21), включающий сплошное вырезание интервала эксплуатационной колонны и цементного камня цилиндрической формы сверху и усеченного конуса снизу, изоляцию интервала расширения путем установки легкоразбуриваемой вставки из мягкого металла цилиндрической формы длиной более длины интервала вырезания, в верхней части которой выполнен канал, закачивание в интервал расширения твердеющего герметизирующего состава, разбуривание после его полимеризации легкоразбуриваемой вставки, установку в основном стволе временного цементного моста ниже точки зарезки бокового ствола и клина-отклонителя, разбуривание бокового ствола через затвердевший герметичный состав, бурение бокового ствола из основного ствола, открывание основного ствола разбуриванием клина-отклонителя и временного цементного моста. При этом сплошное вырезание интервала эксплуатационной колонны и цементного камня производят в вертикальной части ствола скважины. Легкоразбуриваемая вставка имеет центральный канал, сверху закрытый легкоразрушаемой мембраной, разбуривание легкоразбуриваемой вставки проводят фрезой, нижний конец которой снабжен направляющей цилиндрической формы с диаметральным размером, позволяющим перемещаться внутри центрального канала по классу широкоходовой посадки. Верхняя часть фрезы снабжена центраторами.

Недостатками способа являются:

- во-первых, высокая вероятность вскрытия водоносного пласта и обводнения основного горизонтального ствола ввиду отсутствия геофизических исследований в процессе бурения бокового ствола и, как следствие, отклонение бокового ствола от заданной траектории;

- во-вторых, низкая нефтеотдача продукции из-за отсутствия кислотной обработки призабойной зоны бокового ствола;

- в-третьих, значительные материальные и финансовые затраты, связанные с тем, что после бурения основного горизонтального ствола необходимо его обсаживать. Кроме того, высокая трудоёмкость способа, обусловленная тем, что для зарезки бокового ствола необходимы сплошное вырезание интервала эксплуатационной колонны и цементного камня цилиндрической формы сверху и усеченного конуса снизу, изоляция интервала расширения путем установки легкоразбуриваемой вставки из мягкого металла цилиндрической формы длиной более длины интервала вырезания и т.д.

Известен способ бурения и освоения боковых стволов из горизонтальной скважины (патент RU № 2376438, МПК Е21В 7/04, опубл. 20.12.2009 в бюл. № 35), включающий бурение основного горизонтального ствола, бурение боковых стволов, кислотную обработку боковых стволов, заполнение входа в боковой ствол после бурения изолирующим материалом, вымывание изолирующего материала из стволов после бурения последнего ствола и освоение скважины. Боковые стволы бурят разной длины, а в качестве бурового раствора используют естественную водную суспензию. После бурения низ каждого ствола, кроме последнего, заполняют раствором эмульгатора Ринго-ЭМ. После бурения последнего ствола при освоении скважины все стволы заполняют нефтью. Спускают в скважину колонну насосно-компрессорных труб (НКТ) с пакером. Пакеруют пространство скважины в интервале вертикального ствола и свабируют подпакерное пространство. Дополнительно обрабатывают призабойную зону одного или нескольких стволов 10–15%-ным раствором соляной кислоты со свабированием.

Недостатками способа являются:

- во-первых, сложность точного ориентирования боковых стволов перед их зарезкой из основного горизонтального ствола ввиду отсутствия геофизической телесистемы, что приводит к бурению бокового ствола в произвольном направлении с бесконтрольной траекторией;

- во-вторых, высокая вероятность прихвата колонны НКТ в процессе бурения бокового ствола разбуренным шламом из-за отсутствия циркуляции жидкости на устье. Разбуренный шлам не выносится на дневную поверхность, а оседает в основном горизонтальном стволе либо в пробуриваемом боковом стволе;

- в-третьих, в случае прихвата компоновки в процессе бурения бокового ствола создаётся аварийная ситуация, связанная с разрывом по телу колонны НКТ, что чревато длительными восстановительными работами в скважине;

- в-четвёртых, низкое качество кислотной обработки призабойной зоны боковых стволов, так как все боковые стволы обрабатываются раствором соляной кислоты «общим фильтром» под одним давлением, т. е. невозможно по отдельности обработать призабойную зону каждого бокового ствола скважины;

- в-пятых, значительные материальные и финансовые затраты, связанные с тем, что после бурения основного горизонтального ствола необходимо его обсаживать.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ бурения и освоения бокового ствола из горизонтальной скважины (патент RU № 2684557, МПК Е21В 7/04, опубл. 09.04.2019 в бюл. № 10), включающий бурение основного горизонтального ствола, сборку компоновки на устье скважины, состоящую из телесистемы, одной утяжеленной бурильной трубы (УБТ), клина-отклонителя, спуск компоновки на колонне НКТ в горизонтальный открытый ствол, размещение клина-отклонителя в интервале зарезки бокового ствола, ориентирование клина-отклонителя, зарезку и бурение бокового ствола, остановку бурения после достижения забоя бокового ствола, подъём колонны НКТ с компоновкой, спуск в колонну НКТ колонны гибких труб (ГТ) с насадкой на конце до глубины пробуренного забоя бокового ствола и произведение кислотной обработки призабойной зоны бокового ствола закачкой раствора соляной кислоты в колонну ГТ с одновременным перемещением колонны ГТ вверх до интервала зарезки бокового ствола. Кислотную обработку производят сферической насадкой. В зависимости от количества боковых стволов повторяют вышеописанные технологические операции, причем давление обработки призабойной зоны боковых стволов скважины может быть различным для каждого бокового ствола.

Недостатками способа являются:

- во-первых, низкая надёжность реализации способа вследствие высокой вероятности прихвата компоновки в процессе бурения разбуренным шламом из-за отсутствия циркуляции жидкости на устье. Разбуренный шлам не выносится на дневную поверхность, а оседает в основном горизонтальном стволе либо в пробуриваемом боковом стволе;

- во-вторых, низкая эффективность кислотной обработки призабойной зоны бокового ствола с применением сферической насадки, которая позволяет снять кольматацию с поверхности пробуренного бокового ствола, но не позволяет углубить в породу пробуренный боковой ствол, т.е. расширить площадь охвата бокового ствола. Кроме того, закачка кислоты проводится без её последующей продавки в пробуренный боковой ствол;

- в-третьих, низкое качество кислотной обработки соляной кислотой пробуренного бокового ствола, вследствие отсутствия в ней добавок стабилизатора железа и деэмульгатора;

- в-четвёртых, высокая вероятность обводнения пробуренного бокового ствола, так как режим кислотной обработки не учитывает расстояние от пробуренного бокового ствола до водоносного пласта;

- в-пятых, в случае прихвата компоновки в процессе бурения бокового ствола создаётся аварийная ситуация, связанная с разрывом по телу колонны ГТ, что чревато длительными восстановительными работами в скважине.

Техническими задачами изобретения являются повышение надежности способа за счет исключения прихвата компоновки, повышения эффективности и качества кислотной обработки бокового ствола, а также исключение обводнения пробуренного бокового ствола в процессе кислотной обработки и создания аварийной ситуации в скважине.

По первому варианту технические задачи решаются способом бурения и освоения бокового ствола из горизонтальной скважины, включающим бурение основного горизонтального ствола, сборку компоновки на устье скважины, состоящую из телесистемы, одной утяжеленной бурильной трубы, клина-отклонителя, спуск компоновки на колонне насосно-компрессорных труб – НКТ в горизонтальный открытый ствол, размещение клина-отклонителя в интервале зарезки бокового ствола, ориентирование клина-отклонителя, зарезку и бурение бокового ствола, остановку бурения после достижения забоя бокового ствола, подъём колонны НКТ с компоновкой, спуск в колонну НКТ колонны гибких труб – ГТ с насадкой на конце до глубины пробуренного забоя бокового ствола и произведение кислотной обработки призабойной зоны бокового ствола закачкой раствора соляной кислоты в колонну ГТ с одновременным перемещением колонны ГТ вверх до интервала зарезки бокового ствола.

Новым является то, что перед бурением бокового ствола определяют расстояние до водоносного пласта, в процессе спуска компоновки колонну НКТ оснащают тремя пусковыми муфтами: на глубине 500 м муфтой диаметром 1,5 мм, на глубине 700 м муфтой диаметром 2,0 мм, на глубине 900 м муфтой диаметром 2,5 мм, после спуска компоновки на колонне НКТ в заданный интервал зарезки бокового ствола производят ориентирование клина-отклонителя относительно основного горизонтального открытого ствола скважины, на устье скважины снизу вверх собирают компоновку: фреза-долото, винтовой забойный двигатель – ВЗД, гидравлический аварийный разъединитель, спускают компоновку в колонну НКТ на колонне ГТ, за 10 м до достижения фрезой-долотом клина-отклонителя запускают ВЗД и с закачкой технологической жидкости по колонне ГТ входят компоновкой в клин-отклонитель в интервале зарезки бокового ствола, производят бурение бокового ствола до заданного забоя с нагрузкой на фрезу-долото до 1,5 т, причём в процессе бурения бокового ствола производят компрессирование по кругу подачей азота в затрубное пространство через пусковые муфты в межтрубное пространство с аэрированием отработанной технологической жидкости, после достижения забоя бокового ствола останавливают процесс бурения и поднимают компоновку на ГТ из колонны НКТ, далее спускают в колонну НКТ колонну ГТ с гидромониторной насадкой на конце, имеющей диаметр каждого отверстия 4 мм, до глубины пробуренного забоя бокового ствола и затем одновременным перемещением колонны ГТ вверх до интервала зарезки бокового ствола и закачкой в колонну ГТ раствора ингибированной соляной кислоты 22–24 %-ной концентрации кислотную обработку призабойной зоны бокового ствола производят при одновременной гидромониторной резке каналов в боковом стволе, причём, если минимальное расстояние h от бокового ствола до водоносного пласта составляет 4 м и более, то гидромониторную резку каналов в боковом стволе проводят с удельным расходом раствора ингибированной соляной кислоты на 1 м интервала обработки, равным 0,05 м3/м на каждое отверстие гидромониторной насадки, причём устьевое давление в режиме резки и продавки технологической жидкостью равно 21,0–25,0 МПа, если минимальное расстояние h от бокового ствола до водоносного пласта менее 4 м, то гидромониторную резку каналов в боковом стволе проводят с удельным расходом кислоты на 1 м интервала обработки, равным 0,025 м3/м на одно отверстие гидромониторной насадки, причём устьевое давление в режиме резки и продавки технологической жидкостью равно 15,0–20,0 МПа, после окончания кислотной обработки бокового ствола осуществляют продавку раствора ингибированной соляной кислоты технологической жидкостью по колонне ГТ с полным замещением объема ГТ.

По второму варианту технические задачи решаются способом бурения и освоения бокового ствола из горизонтальной скважины, включающим бурение основного горизонтального ствола, сборку компоновки на устье скважины, состоящую из телесистемы, одной утяжеленной бурильной трубы, клина-отклонителя, спуск компоновки на колонне насосно-компрессорных труб – НКТ в горизонтальный открытый ствол, размещение клина-отклонителя в интервале зарезки бокового ствола, ориентирование клина-отклонителя, зарезку и бурение бокового ствола, остановку бурения после достижения забоя бокового ствола, подъём колонны НКТ с компоновкой, спуск в колонну НКТ колонны гибких труб – ГТ с насадкой на конце до глубины пробуренного забоя бокового ствола и произведение кислотной обработки призабойной зоны бокового ствола закачкой раствора соляной кислоты в колонну ГТ с одновременным перемещением колонны ГТ вверх до интервала зарезки бокового ствола.

Новым является то, что перед бурением бокового ствола определяют расстояние до водоносного пласта, в процессе спуска компоновки колонну НКТ оснащают тремя пусковыми муфтами: на глубине 500 м муфтой диаметром 1,5 мм, на глубине 700 м муфтой диаметром 2,0 мм, на глубине 900 м муфтой диаметром 2,5 мм, после спуска компоновки на колонне НКТ в заданный интервал зарезки бокового ствола производят ориентирование клина-отклонителя относительно основного горизонтального открытого ствола скважины, на устье скважины снизу вверх собирают компоновку: фреза-долото, винтовой забойный двигатель – ВЗД, гидравлический аварийный разъединитель, спускают компоновку в колонну НКТ на колонне ГТ, за 10 м до достижения фрезой-долотом клина-отклонителя запускают ВЗД и с закачкой технологической жидкости по колонне ГТ входят компоновкой в клин-отклонитель в интервале зарезки бокового ствола, производят бурение бокового ствола до заданного забоя с нагрузкой на фрезу-долото до 1,5 т, причём в процессе бурения бокового ствола производят компрессирование по кругу подачей азота в затрубное пространство через пусковые муфты в межтрубное пространство с аэрированием отработанной технологической жидкости, после достижения забоя бокового ствола останавливают процесс бурения и поднимают компоновку на ГТ из колонны НКТ, далее спускают в колонну НКТ колонну ГТ с гидромониторной насадкой на конце, имеющей диаметр каждого отверстия 4 мм, до глубины пробуренного забоя бокового ствола и затем одновременным перемещением колонны ГТ вверх до интервала зарезки бокового ствола и закачкой в колонну ГТ кислотного состава, состоящего из ингибированной соляной кислоты 22–24%-ной концентрации с добавлением деэмульгатора 0,003 м3 на 1 м3 соляной кислоты и стабилизатора железа в объёме 0,03 м3 на 1 м3 соляной кислоты, производят кислотную обработку призабойной зоны бокового ствола при одновременной гидромониторной резке каналов в боковом стволе, причём, если минимальное расстояние h от бокового ствола до водоносного пласта составляет 4 м и более, то гидромониторную резку каналов в боковом стволе проводят с удельным расходом раствора кислотного состава на 1 м интервала обработки, равным 0,05 м3/м на каждое отверстие гидромониторной насадки, причём устьевое давление в режиме резки и продавки технологической жидкостью равно 21,0–25,0 МПа, если минимальное расстояние h от бокового ствола до водоносного пласта менее 4 м, то гидромониторную резку каналов в боковом стволе проводят с удельным расходом кислоты на 1 м интервала обработки, равным 0,025 м3/м на одно отверстие гидромониторной насадки, причём устьевое давление в режиме резки и продавки технологической жидкостью равно 15,0–20,0 МПа, после окончания кислотной обработки бокового ствола осуществляют продавку кислотного состава технологической жидкостью по колонне ГТ с полным замещением её объема.

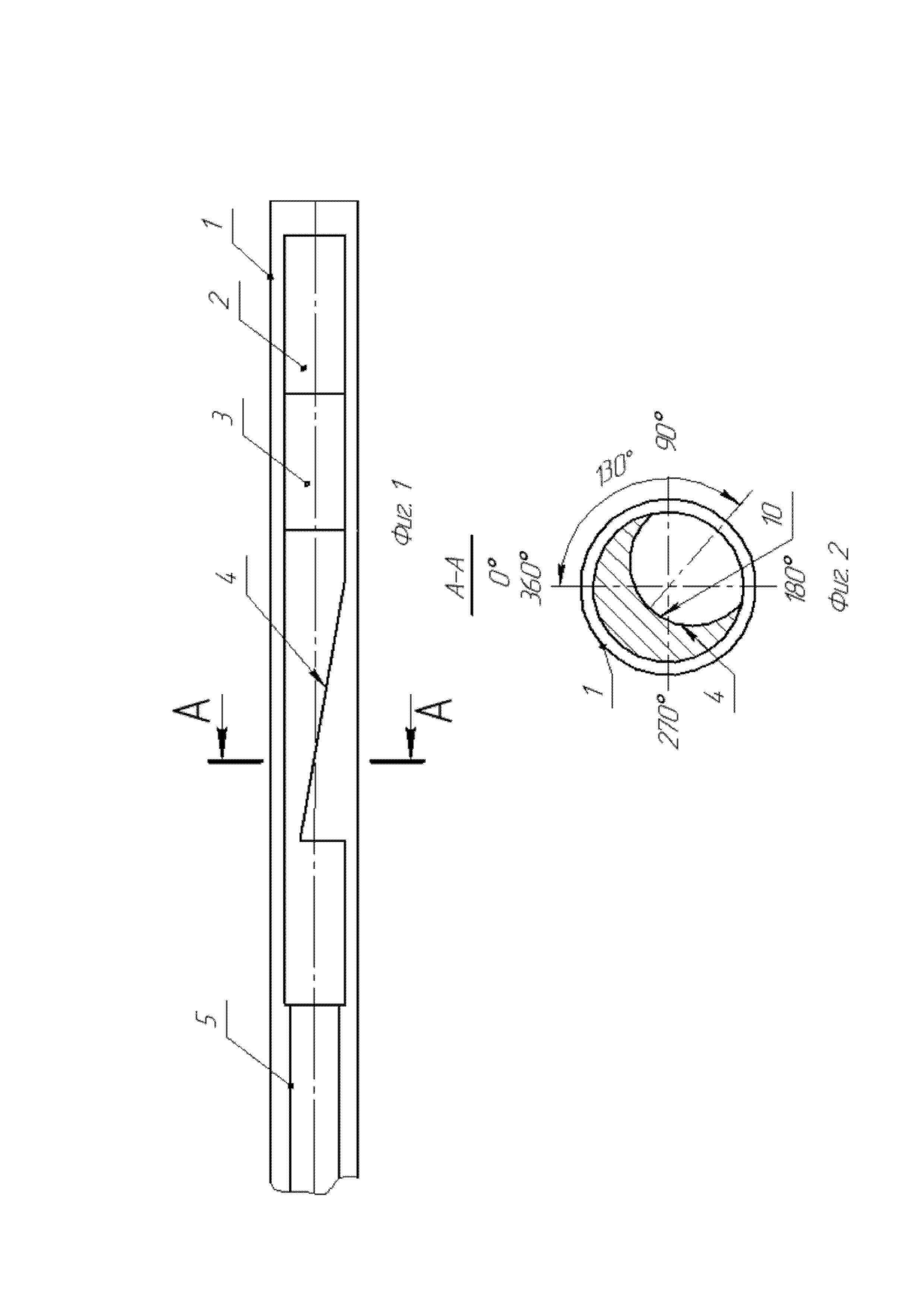

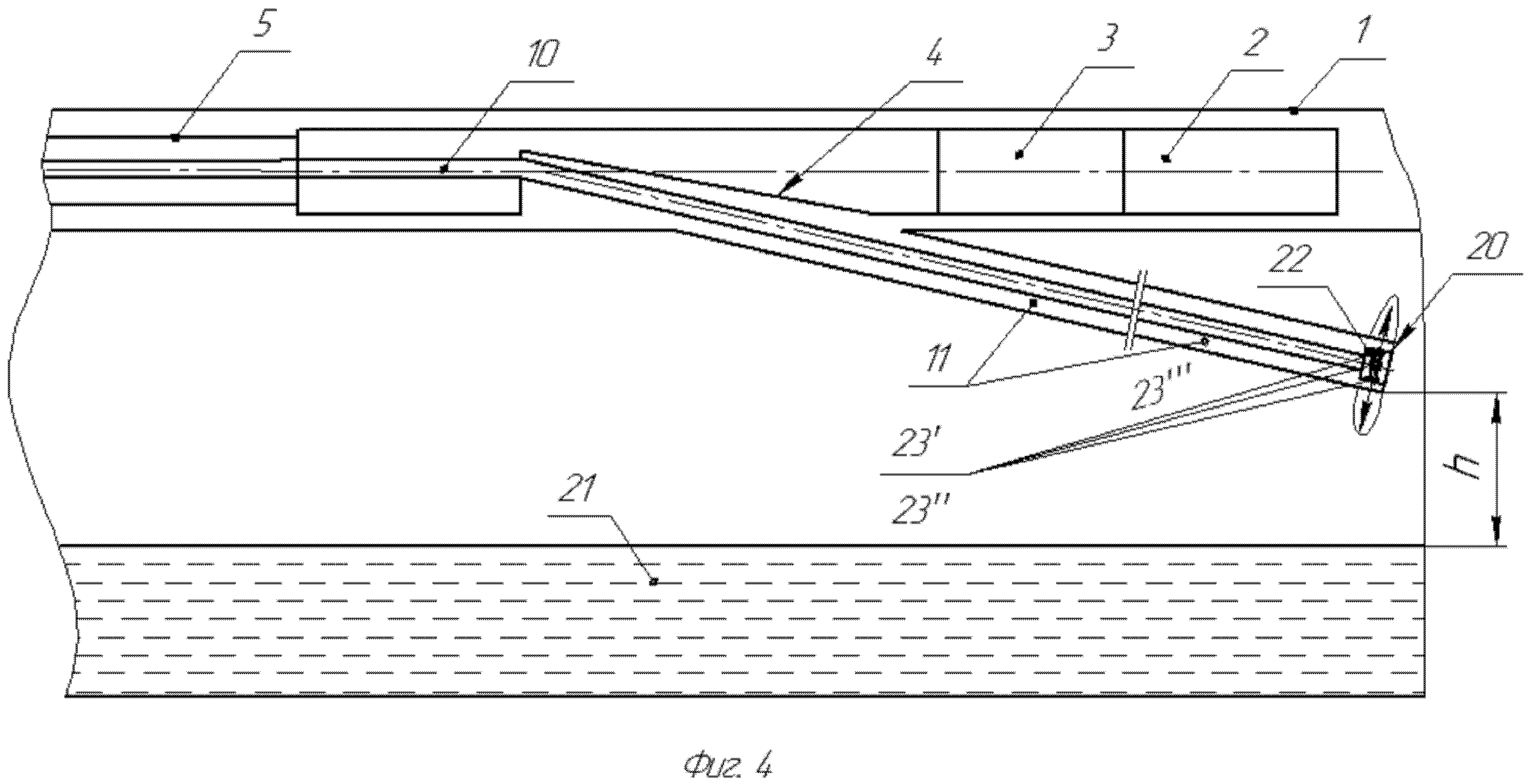

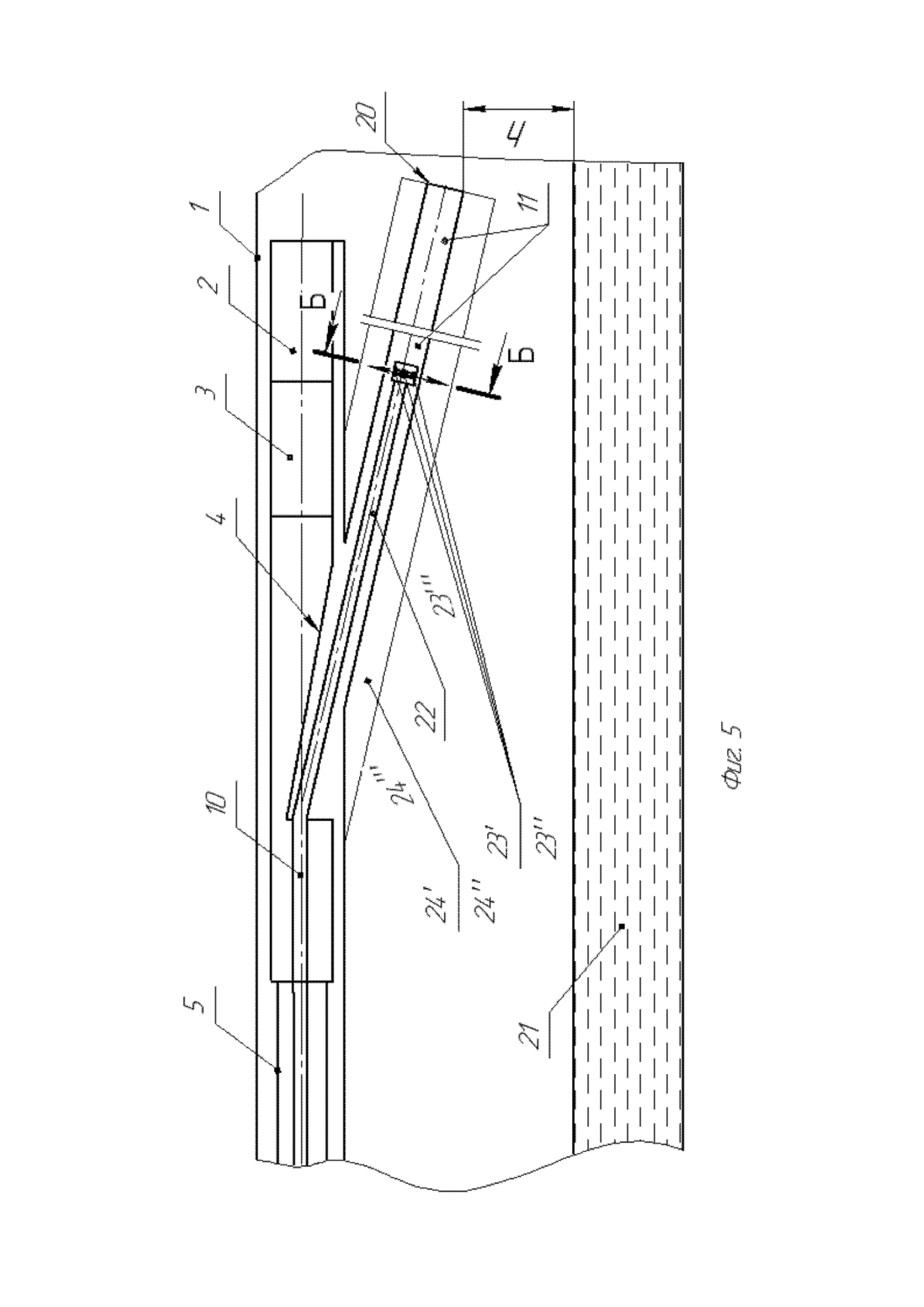

На фиг. 1−6 схематично и последовательно показана реализация предлагаемого способа.

Сущность способа бурения и освоения бокового ствола из горизонтальной скважины заключается в следующем.

Бурят основной горизонтальный открытый ствол 1 скважины. Перед бурением боковых стволов определяют расстояние до водоносного пласта. На устье скважины с основным горизонтальным открытым стволом 1 (фиг. 1) снизу вверх собирают компоновку: телесистема 2, одна утяжелённая бурильная труба − УБТ 3, например диаметром 127 мм, клин-отклонитель 4.

В качестве телесистемы применяют любую известную телесистему, предназначенную для ориентирования клина-отклонителя 4, например марки АБТС-ЭМ конструкции ООО «Битас» (Российская Федерация, г. Самара). В качестве клина-отклонителя 4 применяют любой известный клин-отклонитель, например марки КО-75(127) конструкции института «ТатНИПИнефть» (Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бугульма), позволяющий отклонять колонну НКТ 5 с компоновкой, например, под углом 4° по отношению к основному горизонтальному открытому стволу 1 скважины. Используют любую известную конструкцию клина-отклонителя,

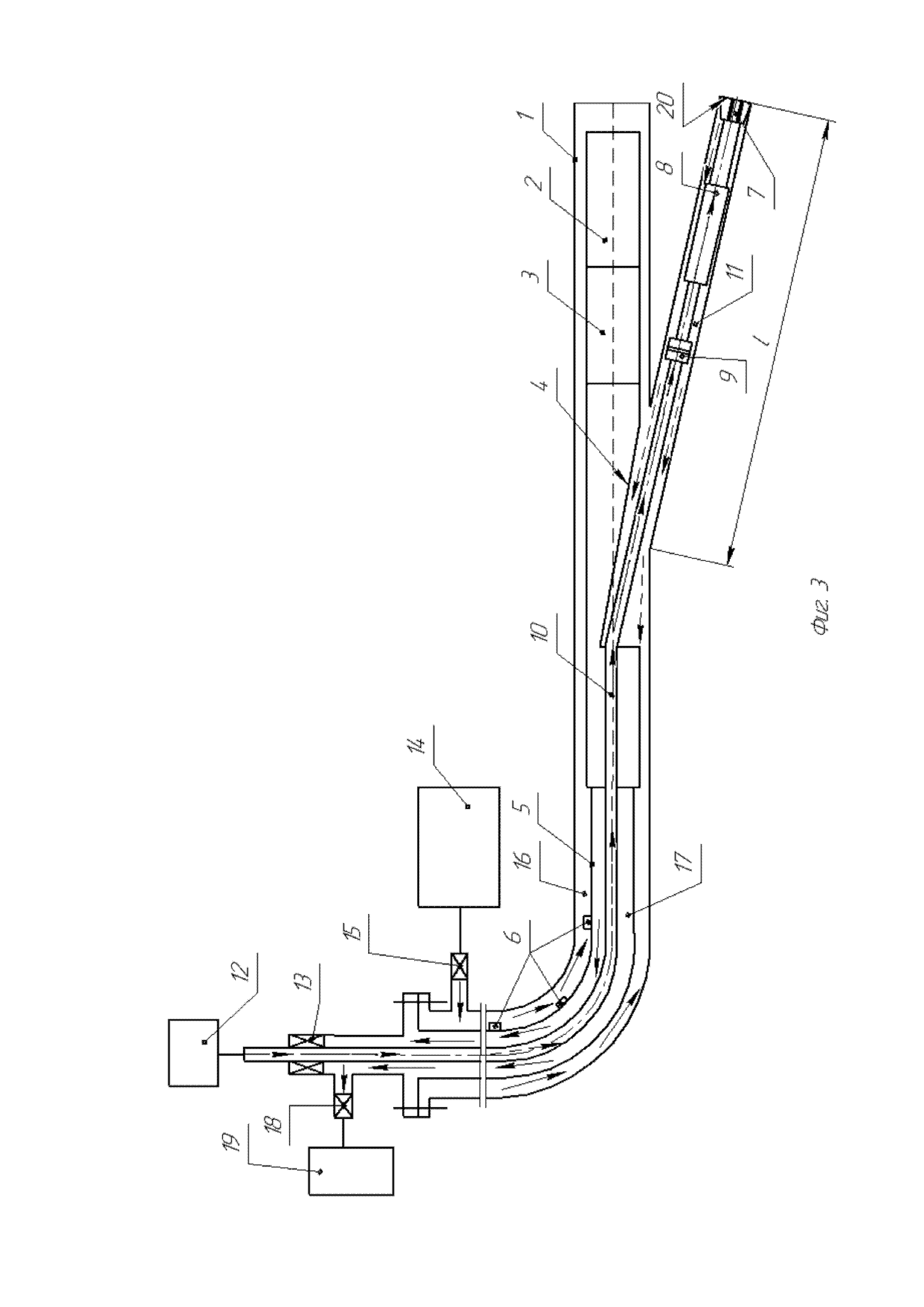

Спускают компоновку на колонне НКТ 5, например диаметром 89 мм в основной горизонтальный открытый ствол 1. При этом клин-отклонитель 4 располагают в интервале зарезки бокового ствола скважины, например, в интервале 950 м (интервалы установки клина-отклонителя 4 определяют по плану работ). Причем в процессе спуска колонну НКТ 5 оснащают тремя пусковыми муфтами 6 (фиг. 3): на глубинах 500 м муфтой диаметром 1,5 мм, на глубине 700 м муфтой диаметром 2,0 мм, на глубине 900 м муфтой диаметром 2,5 мм (на фиг. 1 не показано). Посредством телесистемы 2 (фиг. 1 и 2) и с помощью специалистов геофизической партии производят ориентирование клина-отклонителя 4 в требуемом направлении от 0° до 360° относительно основного горизонтального открытого ствола 1 скважины. При этом телесистема 2 отправляет сигнал на устье скважины (на фиг. 1−5 не показано), который принимает станция геофизической партии, одновременно поворачивают колонну НКТ 5 диаметром 89 мм с компоновкой с устья скважины вправо с расхаживанием и остановкой в течение 4−5 мин. С помощью сигнала, получаемого с телесистемы 2 на станции геофизической партии, достигают запланированного направления вправо, например на 130° (фиг. 2) относительно основного горизонтального открытого ствола 1 скважины. Затем на устье скважины снизу вверх собирают компоновку (фиг. 3): фреза-долото 7, ВЗД 8, гидравлический аварийный разъединитель (ГАР) 9. Например, используют фрезу-долото диаметром 68 мм, а ВЗД марки Д-55.

ГАР 9 (на фиг. 3 показан условно) выполнен в виде полого корпуса (на фиг. 1−6 не показано), оснащенного внутри посадочным седлом, зафиксированным с помощью срезного штифта к полому корпусу. Посадочное седло ГАР 9 выполнено под сбрасываемый с устья в колонну ГТ 10 (фиг. 3, 4, 5) шар и позволяет разъединить колонну ГТ 10 от ВЗД 8 в случае прихвата компоновки в пробуриваемом боковом стволе 11.

Снижается вероятность прихвата компоновки в пробуриваемом боковом стволе 11 за счёт применения ГАР 9, позволяющего отсоединить колонну ГТ 10 от компоновки и извлечь колонну ГТ 10 из скважины без обрыва, что исключает длительные восстановительные работы в скважине по извлечению оборванной колонны ГТ из скважины и сэкономить материальные и финансовые средства.

Спускают компоновку в колонну НКТ 5 диаметром 89 мм на колонне ГТ 10 со скоростью 15 м/мин без циркуляции технологичекой жидкости на устье скважины с расхаживанием через каждые 500 м спуска. За 10 м до достижения фрезой-долотом 7 клина-отклонителя 4 снижают скорость спуска до 5 м/мин и запускают ВЗД 8. С закачкой технологической жидкости насосным агрегатом 12 (фиг. 3) по колонне ГТ 10 входят компоновкой в клин-отклонитель 4 в интервал зарезки бокового ствола 11. В качестве технологической жидкости используют техническую воду плотностью 1100 кг/м3.

Герметизируют на устье скважины пространство между колонной НКТ 5 и ГТ 10 устьевым герметизатором 13, обеспечивающим герметичность на устье при осевом перемещении колонны ГТ в процессе бурения боковых стволов.

Далее запускают компрессор 14 и выводят его на режим с давлением 8,0 МПа, производят бурение (зарезку) бокового ствола 11 под углом 4° по отношению к основному горизонтальному открытому стволу 1 скважины с нагрузкой на фрезу-долото 7 до 1,5 т.

В процессе бурения бокового ствола 11 при открытой задвижке 15 производят компрессирование по кругу подачей азота компрессором 14 в затрубное пространство 16. Из затрубного пространства 16 азот через пусковые муфты 6 попадает в межтрубное пространство 17 между НКТ 5 и ГТ 10, где происходит аэрирование отработанной технологической жидкости. Аэрированием снижают давление в межтрубном пространстве 17 между НКТ 5 и ГТ 10, благодаря чему аэрированная отработанная технологическая жидкость вместе с разбуренным шламом поднимается вверх по межтрубному пространству 17 между НКТ 5 и ГТ 10 и через открытую задвижку 18 попадает в желобную ёмкость 19.

Продолжают бурение бокового ствола 11 под углом 4° по отношению к основному горизонтальному открытому стволу 1 скважины до достижения забоя 20 с нагрузкой на фрезу-долото 7 до 1,5 т, например длиной, равной l = 100 м в интервале 950–1050 м.

После достижения забоя 20 бокового ствола 11 останавливают процесс бурения. При этом прекращают закачку технологической жидкости насосным агрегатом 12 в колонну ГТ 10 и подачу азота компрессором 14 в затрубное пространство 16 скважины.

Поднимают компоновку на ГТ 10 из колонны НКТ 5 диаметром 89 мм. Демонтируют на устье скважины насосный агрегат 12 и компрессор 14.

Повышается надёжность реализации способа за счёт снижения вероятности прихвата компоновки в процессе бурения бокового ствола 11, разбуренным шламом, так как разбуренный шлам благодаря аэрированию отработанной технологической жидкости с помощью компрессора через пусковые муфты выносится на дневную поверхность, а не оседает в основном горизонтальном открытом стволе либо в пробуриваемом боковом стволе.

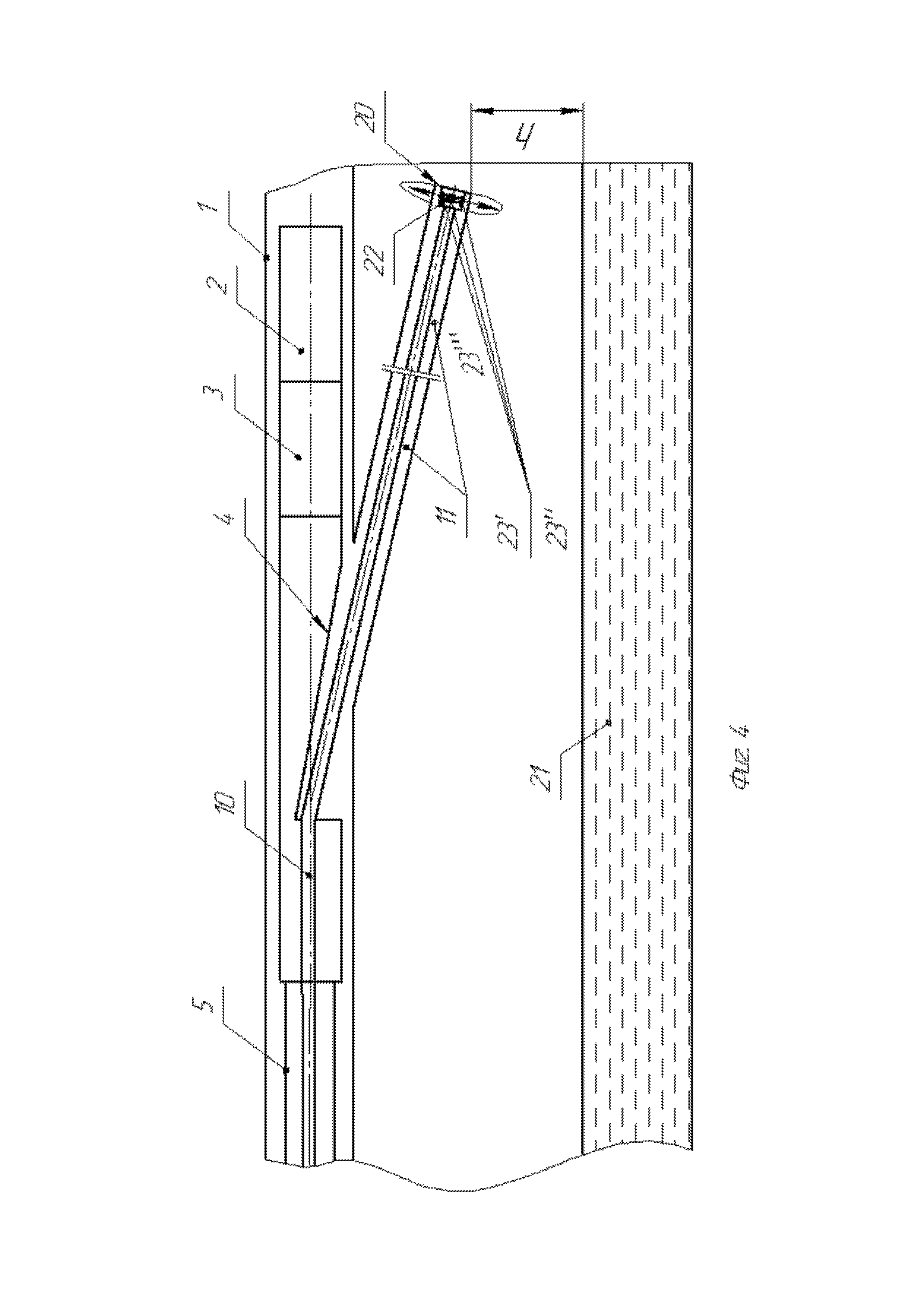

Затем с учетом расстояния от бокового ствола до водоносного пласта 21 спускают в колонну НКТ колонну ГТ с гидромониторной насадкой 22 на конце, имеющей диаметр каждого отверстия гидромониторной насадки, равный 4 мм, до глубины пробуренного забоя бокового ствола.

Далее по первому варианту на базе производственного обслуживания, например нефтехимсервиса готовят кислотный состав, состоящий из ингибированной соляной кислоты 22–24 %-ной концентрации.

Используют:

- 22–24 %-ную соляную кислоту ингибированную, например выпускаемую по ТУ 2458-017-12966038-2002 (с изменениями № 1-4), (https://www.napor.ru/production/ingibirovannaya-solkislota/napor-hcl.html), ТУ 2458-526-05763441-2010 и др. любого известного производителя. Например, применяют ингибированную соляную кислоту марки НАПОР-HCl, которая по составу представляет смесь соляной кислоты с массовой долей хлористого водорода 20–24% и выпускается ООО «Напор» (Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань).

22–24%-ную соляную кислоту ингибированную применяют для улучшения состояния пород, сложенных из известняка, пород-доломитов, а также, загрязненных карбонатными отложениями. Это эффективный метод очистки продуктивного пласта от продуктов загрязнения, попавших или образовавшихся в призабойной зоне в процессе вскрытия бурением.

В зависимости от минимального расстояния h от бокового ствола 11 до водоносного пласта, определяемого по геофизическим исследованиям, например, инклинометрии, выполняют следующее.

1. Если минимальное расстояние h от бокового ствола 11 (фиг. 4) до водоносного пласта 21 составляет 4 м и более, например 5 м.

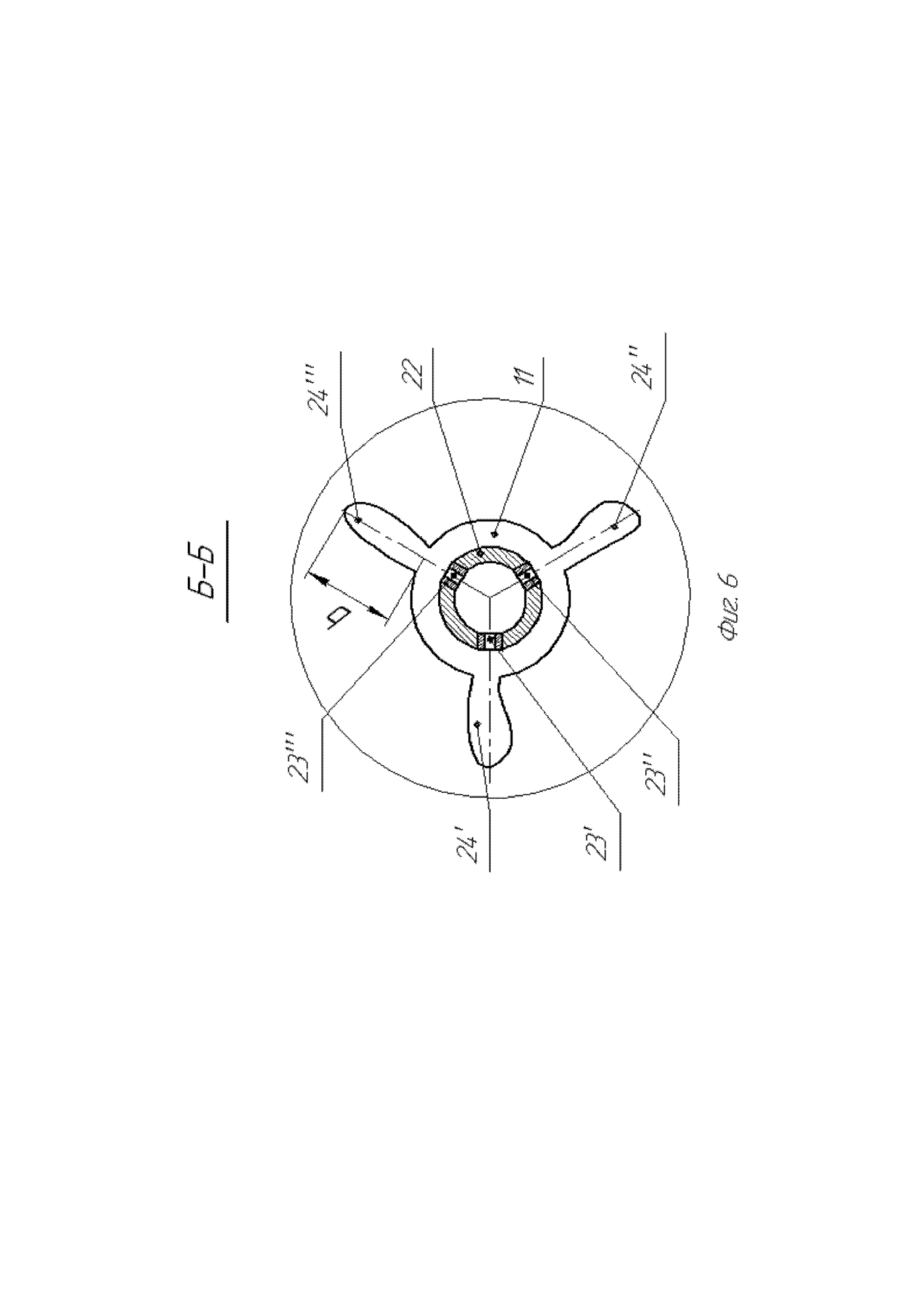

Рассчитывают необходимый объём (Vн) ингибированной соляной кислоты 22–24 %-ной концентрации для гидромониторной резки в зависимости от длины бокового ствола 11, как указано выше l = 100 м и количества отверстий гидромониторной насадки 22 с учетом удельного расхода кислоты на 1 м интервала обработки, равного 0,05 м3/м на одно отверстие гидромониторной насадки 22. Гидромониторная насадка 22 с диаметром отверстия 4 мм, например снабжена тремя отверстиями 23', 23", 23"'.

Используют любую известную конструкцию гидромониторной насадки, например конструкции института «ТатНИПИнефть» (Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бугульма).

Кроме того, при расчете общего объёма соляной кислоты (Vк) учитывают внутренний объём (Vгт) колонны ГТ 10 (например, Vгт = 0,8 м3) для дальнейшей продавки в призабойную зону бокового ствола 11.

Таким образом, общий объём ингибированной соляной кислоты 22–24 %-ной концентрации составляет:

Vк = Vн +Vгт,

где Vк – общий объём соляной кислоты, м3;

Vн – объём ингибированной соляной кислоты для гидромониторной резки, м3;

Vгт – внутренний объём колонны ГТ, м3.

Тогда, подставляя числовые значения, получим:

Vк = 0,05 м3/м · 3 · 100 м + 0,8 м3 = 15,8 м3.

Завозят готовый раствор ингибированной соляной кислоты в объёме 15,8 м3.

Далее спускают в колонну НКТ 5 диаметром 89 мм колонну ГТ 10, например диаметром, равным 38,1 мм с насадкой 22 (фиг. 4) на конце, до глубины 1050 м пробуренного забоя 20 бокового ствола 11. Затем на устье скважины закрывают задвижки 15 и 18 (фиг. 3) и обвязывают нагнетательную линию насосного агрегата 12 с колонной ГТ 10, а всасывающую линию с ёмкостью (на фиг. 1–6 не показано) с раствором ингибированной соляной кислоты.

Производят закачку в колонну ГТ 10 (фиг. 4, 5) раствор ингибированной соляной кислоты. После достижения устьевого давления начала гидромониторной резки 21,0 МПа (контролируют по показаниям манометра насосного агрегата) производят одновременное перемещение колонны ГТ 10 вверх до интервала зарезки бокового ствола 11, т. е. до глубины 950 м, со скоростью 0,1 м/с и производят кислотную обработку призабойной зоны бокового ствола 11 в режиме гидромониторной резки продольных каналов 24', 24", 24"' (фиг. 5 и 6) по всей его длине (l = 100 м), при этом поддерживают устьевое давление в интервале 21,0–25,0 МПа.

После окончания кислотной обработки бокового ствола с образованием продольных каналов 24', 24", 24"' в нём с помощью насосного агрегата производят продавку кислотного состава технологической жидкостью по колонне ГТ 10 с полным замещением её объема (Vгт = 0,8 м3), при этом поддерживают устьевое давление в интервале 21,0–25,0 МПа. В качестве технологической жидкости используют техническую воду плотностью 1100 кг/м3.

После окончания продавки извлекают колонну ГТ 10 с гидромонитрной насадкой 22 на конце из колонны НКТ 5 диаметром 89 мм.

Улучшается сообщаемость продуктивного пласта через гидромониторные каналы 24', 24'',24'" с боковым стволом 11 и основным горизонтальным стволом, а также, расширяются и очищаются трещины и поры в продуктивном пласте от отложений, микроорганизмов.

1. Если минимальное расстояние h от бокового ствола 11 до водоносного пласта

менее 4 м, например 3 м.

Сначала рассчитывают необходимый объём ингибированной соляной кислоты 22–24 %-ной концентрации для гидромониторной резки в зависимости от длины бокового ствола 11, как указано выше l = 100 м и количества отверстий гидромониторной насадки 22 с учетом удельного расхода кислоты на 1 м интервала обработки, равного 0,025 м3/м на одно отверстие гидромониторной насадки 22. Гидромониторная насадка 22 с диаметром отверстия 4 мм , например снабжена тремя отверстиями 23', 23", 23"'.

Используют любую известную конструкцию гидромониторной насадки, например конструкции института «ТатНИПИнефть» (Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бугульма).

Кроме того, при расчете общего объёма кислоты учитывают внутренний объём колонны ГТ 10 (например Vгт = 0,8 м3) для дальнейшей продавки в призабойную зону бокового ствола 11.

Таким образом общий объём ингибированной соляной кислоты 22–24 %-ной концентрации составляет:

Vк = Vн +Vгт ,

где Vк – общий объём соляной кислоты, м3;

Vн – объём ингибированной соляной кислоты для гидромониторной резки, м3;

Vгт – внутренний объём колонны ГТ, м3.

Тогда подставляя числовые значения получим:

Vк = 0,025 м3/м · 3 · 100 м + 0,8 м3 = 8,3 м3.

Завозят готовый раствор ингибированной соляной кислоты в объёме 8,3 м3.

Затем спускают в колонну НКТ 5 диаметром 89 мм колонну ГТ 10, например диаметром 38,1 мм с насадкой 22 (фиг. 4) на конце до глубины 1050 м пробуренного забоя 20 бокового ствола 11. Затем на устье скважины закрывают задвижки 15 и 18 (фиг. 3) и обвязывают нагнетательную линию насосного агрегата 12 с колонной ГТ 10, а всасывающую линию с ёмкостью (на фиг. 1–6 не показано) с раствором ингибированной соляной кислоты.

Производят закачку в колонну ГТ 10 (фиг. 4 и 5) раствор ингибированной соляной кислоты. После достижения устьевого давления начала гидромониторной резки 15,0 МПа (контролируют по показаниям манометра насосного агрегата) производят одновременное перемещение колонны ГТ 10 вверх до интервала зарезки бокового ствола 11, т. е. до глубины 950 м, со скоростью 0,1 м/с и производят кислотную обработку призабойной зоны бокового ствола 11 в режиме гидромониторной резки продольных каналов 24', 24", 24"' по всей его длине (l = 100 м), при этом поддерживают устьевое давление в интервале 15,0–20,0 МПа.

После окончания кислотной обработки бокового ствола с образованием продольных каналов 24', 24", 24"' продавливают с помощью насосного агрегата раствор ингибированной соляной кислоты технологической жидкостью по колонне ГТ 10 с полным замещением её объема (Vгт = 0,8 м3), при этом поддерживают устьевое давление в интервале 15,0–20,0 МПа. В качестве технологической жидкости используют техническую воду плотностью 1100 кг/м3.

После окончания продавки извлекают колонну ГТ 10 с гидромониторной насадкой 22 на конце из колонны НКТ 5 диаметром 89 мм.

В результате гидромониторной резки породы продуктивного пласта раствором ингибированной соляной кислоты образуются продольные каналы 24', 24", 24"' (фиг. 5 и 6) глубиной b = 20–30 см и длиной равной длине бокового ствола 11 (l = 100 м). Продольные каналы 24', 24", 24"' позволяют углубить в породу продуктивного пласта пробуренный боковой ствол 11 (фиг. 5, 6), т.е. расширить площадь охвата бокового ствола 11. Кроме того, закачку кислоты проводят с последующей продавкой в объёме, равном объему ГТ в пробуренный боковой ствол. Всё это позволяет повысить эффективность кислотной обработки призабойной зоны бокового ствола 11.

В результате применения способа бурения и освоения бокового ствола из горизонтальной скважины повышается область воздействия и качество кислотной обработки призабойной зоны бокового ствола 11, исключается вскрытие пробуриваемым боковым стволом водоносного пласта при кислотной обработке, так как режимы кислотной обработки призабойной зоны бокового ствола осуществляются индивидуально в зависимости от минимального расстояния h от бокового ствола до водоносного пласта. Снижается вероятность прихвата компоновки в пробуриваемом боковом стволе 11 за счёт применения ГАР 9, позволяющего отсоединить колонну ГТ 10 от компоновки и извлечь колонну ГТ 10 из скважины без обрыва, что исключает длительные восстановительные работы в скважине по извлечению оборванной колонны ГТ из скважины и сэкономить материальные и финансовые средства.

По второму варианту на базе производственного обслуживания, например нефтехимсервиса готовят кислотный состав, состоящий из ингибированной соляной кислоты 22–24 %-ной концентрации с добавлением деэмульгатора в объёме 0,003 м3 на 1 м3 соляной кислоты и стабилизатора железа в объёме 0,03 м3 на 1 м3 соляной кислоты путем смешения.

Для приготовления кислотного состава используют:

- 22–24%-ную соляную кислоту ингибированную, выпускающую по ТУ 2458-017-12966038-2002 (с изменениями № 1-4), (https://www.napor.ru/production/ingibirovannaya-solkislota/napor-hcl.html), любого известного производителя. Например, применяют ингибированную соляную кислоту марки НАПОР-HCl, которая по составу представляет смесь соляной кислоты с массовой долей хлористого водорода 20–24% и выпускается ООО «Напор» (Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань).

22–24 %-ную соляную кислоту ингибированную применяют для улучшения состояния пород, сложенных из известняка, пород-доломитов, а также, загрязненных карбонатными отложениями. Это эффективный метод очистки продуктивного пласта от продуктов загрязнения, попавших или образовавшихся в призабойной зоне в процессе вскрытия бурением.

- стабилизатор железа (реагент контроля железа) применяют по ГОСТ 4148-78 Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия (с Изменениями № 1, 2) любого известного производителя. Например применяют реагент контроля железа марки ТНХС-СЖ производителя ООО «ТаграС-ХимСервис» (Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск).

Реагент контроля железа в объёме, равном 0,03 м3 = 30 л добавляют в 1 м3 22–24 %-ной ингибированной соляной кислоты, что позволяет снизить степень окисления железа (стабилизировать) и исключить осадкообразование окисла железа в призабойной зоне скважины бокового ствола 11 в процессе выполнения в нём гидромониторных каналов 23', 23'', 23'".

- деэмульгатор предназначен для предотвращения образования нефтекислотных эмульсий при кислотной обработке призабойной зоны карбонатных и терригенных коллекторов и используется в качестве присадки к ингибированной 22–24 %-ной соляной кислоте.

Применяют любой известный деэмульгатор к ингибированной 22–24 %-ной соляной кислоте, например, марки «Интенс-3» производства ООО «СурфаХим (Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань) или «Atren» марки D-EM (ТУ 2458-053-63121839-2013) производства ООО «ОПУ-30» (Республика Татарстан, Альметьевский район, Нижне-Мактаминский сельсовет), или Группы компаний «Миррико» и др.

Реагент Интенс-3 представляет собой комплексную добавку к соляной кислоте, в состав которой входят: поверхностно-активное вещество, ингибитор кислотной коррозии, замедлитель реакции кислоты, ингибитор геле - и солеобразований, стабилизатор АСПО.

Входящие в состав реагента Интенс-3 поверхностно-активные вещества и модифицирующие добавки позволяют снизить межфазное натяжение на границе с углеводородами, что обеспечит большее (по сравнению с ингибированной соляной кислотой без добавок, описанной в прототипе) проникновение кислотного состава вглубь продуктивного пласта и увеличение эффективности соляно-кислотной обработки коллектора, а также замедлить скорость реакции кислотного раствора, с карбонатной породой, что также обеспечит более глубокое проникновение кислоты в пласт.

ATREN D-EM представляет собой композицию на основе полимерных и сополимерных соединений в смеси растворителей. Закачивается в скважину для кислотной обработки пласта (или жидкости ГРП), не требует дополнительной подготовки. «Atren D-EM» может применяться в широком диапазоне температур. Содержание деэмульгатора «Atren D-EM» в готовом составе может варьироваться от 0,2 до 0,5%. Особенности - «Atren D-EM» полностью совместим с кислотами, использующимися в процессах ОПЗ. «Atren D-EM» эффективно предотвращает образование водонефтяных эмульсий, а также разрушает уже образовавшиеся эмульсии, не оказывая отрицательного влияния на последующие процессы добычи нефти. «Atren D-EM» не оказывает отрицательного воздействия на другие технологические свойства кислотного состава. (https://e-ecolog.ru/reestr/evrazes/RU.16.11.13.008.%D0%95.000091.08.13;https://www.mirrico.ru/services-products/oil-and-gas/stimulation-of-production-and-limiting-water/intensification-of-oil-production/atren-d-em/#description).

Деэмульгатор в объёме, равном 0,003 м3 = 3,0 л добавляют в 1 м3 ингибированной 22–24 %-ной соляной кислоты.

В зависимости от минимального расстояния h от бокового ствола 11 до водоносного пласта, определяемого по геофизическим исследованиям, например, инклинометрии, выполняют следующее.

3. Если минимальное расстояние h от бокового ствола 11 (фиг. 4) до водоносного пласта 21 составляет 4 м и более, например 5 м.

Сначала рассчитывают необходимый объём (Vн) ингибированной соляной кислоты 22–24 %-ной концентрации для гидромониторной резки в зависимости от длины бокового ствола 11, как указано выше l = 100 м и количества отверстий гидромониторной насадки 22 с учетом удельного расхода кислоты на 1 м интервала обработки, равного 0,05 м3/м на одно отверстие гидромониторной насадки 22. Гидромониторная насадка 22 с диаметром отверстия 4 мм, например снабжена тремя отверстиями 23', 23", 23"'.

Используют любую известную конструкцию гидромониторной насадки, например конструкции института «ТатНИПИнефть» (Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бугульма).

Кроме того, при расчете общего объёма соляной кислоты (Vк) учитывают внутренний объём (Vгт) колонны ГТ 10 (например, Vгт = 0,8 м3) для дальнейшей продавки в призабойную зону бокового ствола 11.

Таким образом, общий объём ингибированной соляной кислоты 22–24 %-ной концентрации составляет:

Vк = Vн +Vгт,

где Vк – общий объём соляной кислоты, м3;

Vн – объём ингибированной соляной кислоты для гидромониторной резки, м3;

Vгт – внутренний объём колонны ГТ, м3.

Тогда, подставляя числовые значения, получим:

Vк = 0,05 м3/м · 3 · 100 м + 0,8 м3 = 15,8 м3.

Объем стабилизатора железа: Vс = 15,8 м3 ·0,03 м3 = 0,47 м3.

Объём деэмульгатора: Vд = 15,8 м3 ·0,003 м3 = 0, 05 м3.

Складывая суммарно объёмы компонентов кислотного состава получаем:

V = Vк +Vс +Vд = 15,8 м3+0,47 м3+0,05 м3 =16,32 м3.

Завозят готовый кислотный состав в объёме 16,32 м3.

Далее спускают в колонну НКТ 5 диаметром 89 мм колонну ГТ 10, например диаметром, равным 38,1 мм с насадкой 22 (фиг. 4) на конце, до глубины 1050 м пробуренного забоя 20 бокового ствола 11. Затем на устье скважины закрывают задвижки 15 и 18 (фиг. 3) и обвязывают нагнетательную линию насосного агрегата 12 с колонной ГТ 10, а всасывающую линию с ёмкостью (на фиг. 1–6 не показано) с кислотным составом.

Производят закачку в колонну ГТ 10 (фиг. 4, 5) кислотного состава. После достижения устьевого давления начала гидромониторной резки 21,0 МПа (контролируют по показаниям манометра насосного агрегата) производят одновременное перемещение колонны ГТ 10 вверх до интервала зарезки бокового ствола 11, т. е. до глубины 950 м, со скоростью 0,1 м/с и производят кислотную обработку призабойной зоны бокового ствола 11 в режиме гидромониторной резки продольных каналов 24', 24", 24"' (фиг. 5 и 6) по всей его длине (l = 100 м), при этом поддерживают устьевое давление в интервале 21,0–25,0 МПа.

После окончания кислотной обработки бокового ствола с образованием продольных каналов 24', 24", 24"' в нём с помощью насосного агрегата производят продавку кислотного состава технологической жидкостью по колонне ГТ 10 с полным замещением её объема (Vгт = 0,8 м3), при этом поддерживают устьевое давление в интервале 21,0–25,0 МПа. В качестве технологической жидкости используют техническую воду плотностью 1100 кг/м3.

После окончания продавки извлекают колонну ГТ 10 с гидромонитрной насадкой 22 на конце из колонны НКТ 5 диаметром 89 мм.

Улучшается сообщаемость продуктивного пласта через гидромониторные каналы 24', 24'',24'" с боковым стволом 11 и основным горизонтальным стволом, а также, расширяются и очищаются трещины и поры в продуктивном пласте от отложений, микроорганизмов.

2. Если минимальное расстояние h от бокового ствола 11 до водоносного пласта

менее 4 м, например 3 м.

Сначала рассчитывают необходимый объём ингибированной соляной кислоты 22–24%-ной концентрации для гидромониторной резки в зависимости от длины бокового ствола 11, как указано выше l = 100 м и количества отверстий гидромониторной насадки 22 с учетом удельного расхода кислоты на 1 м интервала обработки, равного 0,025 м3/м на одно отверстие гидромониторной насадки 22. Гидромониторная насадка 22 с диаметром отверстия 4 мм , например снабжена тремя отверстиями 23', 23", 23"'.

Используют любую известную конструкцию гидромониторной насадки, например конструкции института «ТатНИПИнефть» (Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бугульма).

Кроме того, при расчете общего объёма кислоты учитывают внутренний объём колонны ГТ 10 (например Vгт = 0,8 м3) для дальнейшей продавки в призабойную зону бокового ствола 11.

Таким образом общий объём ингибированной соляной кислоты 22–24 %-ной концентрации составляет:

Vк = Vн +Vгт ,

где Vк – общий объём соляной кислоты, м3;

Vн – объём ингибированной соляной кислоты для гидромониторной резки, м3;

Vгт – внутренний объём колонны ГТ, м3.

Тогда подставляя числовые значения получим:

Vк = 0,025 м3/м · 3 · 100 м + 0,8 м3 = 8,3 м3.

Объем стабилизатора железа: Vс = 8,3 м3 ·0,03 м3 = 0,25 м3.

Объём деэмульгатора: Vд = 8,3 м3 ·0,003 м3 = 0,025 м3.

Складывая суммарно объёмы компонентов кислотного состава получаем:

V = Vк + Vс +Vд = 8,3 + 0,25 + 0,025 = 8,575 м3.

Завозят готовый кислотный состав в объёме 8,575 м3.

Затем спускают в колонну НКТ 5 диаметром 89 мм колонну ГТ 10, например диаметром 38,1 мм с насадкой 22 (фиг. 4) на конце до глубины 1050 м пробуренного забоя 20 бокового ствола 11. Затем на устье скважины закрывают задвижки 15 и 18 (фиг. 3) и обвязывают нагнетательную линию насосного агрегата 12 с колонной ГТ 10, а всасывающую линию с ёмкостью (на фиг. 1–6 не показано) с кислотным составом.

Производят закачку в колонну ГТ 10 (фиг. 4 и 5) кислотного состава. После достижения устьевого давления начала гидромониторной резки 15,0 МПа (контролируют по показаниям манометра насосного агрегата) производят одновременное перемещение колонны ГТ 10 вверх до интервала зарезки бокового ствола 11, т. е. до глубины 950 м, со скоростью 0,1 м/с и производят кислотную обработку призабойной зоны бокового ствола 11 в режиме гидромониторной резки продольных каналов 24', 24", 24"' по всей его длине (l = 100 м), при этом поддерживают устьевое давление в интервале 15,0–20,0 МПа.

После окончания кислотной обработки бокового ствола с образованием продольных каналов 24', 24", 24"' продавливают с помощью насосного агрегата кислотный состав технологической жидкостью по колонне ГТ 10 с полным замещением её объема (Vгт = 0,8 м3), при этом поддерживают устьевое давление в интервале 15,0–20,0 МПа. В качестве технологической жидкости используют техническую воду плотностью 1100 кг/м3.

После окончания продавки извлекают колонну ГТ 10 с гидромониторной насадкой 22 на конце из колонны НКТ 5 диаметром 89 мм.

В результате гидромониторной резки породы продуктивного пласта кислотным составом образуются продольные каналы 24', 24", 24"' (фиг. 5 и 6) глубиной b = 20–30 см и длиной, равной длине бокового ствола 11 (l = 100 м). Продольные каналы 24', 24", 24"' позволяют углубить в породу продуктивного пласта пробуренный боковой ствол 11 (фиг. 5, 6), т.е. расширить площадь охвата бокового ствола 11. Кроме того, закачку кислоты проводят с последующей продавкой в объёме, равном объему ГТ в пробуренный боковой ствол. Всё это позволяет повысить эффективность кислотной обработки призабойной зоны бокового ствола 11.

В результате применения предложенного кислотного состава, состоящего из 22–24 %-ной ингибированной соляной кислоты, деэмульгатора и стабилизатора железа повышается качество кислотной обработки призабойной зоны бокового ствола 11.

Исключается вскрытие пробуриваемым боковым стволом водоносного пласта при кислотной обработке, так как режимы кислотной обработки призабойной зоны бокового ствола осуществляются индивидуально в зависимости от минимального расстояния h от бокового ствола до водоносного пласта.

Снижается вероятность прихвата компоновки в пробуриваемом боковом стволе 11 за счёт применения ГАР 9, позволяющего отсоединить колонну ГТ 10 от компоновки и извлечь колонну ГТ 10 из скважины без обрыва, что исключает длительные восстановительные работы в скважине по извлечению оборванной колонны ГТ из скважины и сэкономить материальные и финансовые средства.

Предлагаемый способ бурения и освоения бокового ствола из горизонтальной скважины позволяет:

- повысить надёжность бурения бокового ствола;

- исключить вскрытие пробуриваемым боковым стволом водоносного пласта;

- исключить обрыв колонны ГТ в скважине;

- повысить эффективность и качество кислотной обработки бокового ствола скважины.