Результат интеллектуальной деятельности: Способ прогнозирования течения саркоидоза органов дыхания по морфологическому строению гранулемы

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к области медицины, к разделу пульмонология, а именно- к способу прогнозирования течения саркоидоза органов дыхания по морфологическому строению гранулемы.

Саркоидоз - это гранулематозное заболевание с образованием характерных гранулем в легких, лимфатических узлах и других органах. Известно, что «золотым стандартом» постановки нозологического диагноза саркоидоза, является биопсия из пораженного очага [1, 2]. Гранулёма, главным образом, состоит из эпителиоидных, гигантских клеток и лимфоцитов. Также активными участниками при формировании выступают различные клетки: альвеолярные макрофаги, нейтрофилы, эозинофилы и другие. В цитоплазме гигантских клеток нередко обнаруживают кристаллоидные включения, состоящие из холестерина; астероидные тельца и кальцифицированные пластинчатые тельца Шауманна [3, 4]. Иммунопатологические процессы в организме определяют клиническое течение и прогноз заболевания. Считается, что формированию гранулем в легких предшествует фаза развития альвеолита низкой степени активности, на 90% состоящего из лимфоцитов [5, 6]. Исключительно важную роль в реализации иммунного ответа при саркоидозном процессе играют альвеолярные макрофаги. Они продуцируют провоспалительные цитокины - интерлейкины, фактор некроза опухолиα (TNFα) и хемокины, тем самым поддерживают активацию Т-клеток и способствуют образованию гранулем [7]. В своем финале гранулемы в ряде случаев рассасываются, либо подвергаются гиалинизации и фиброзированию. В стадии фиброзных изменений клетки гранулемы замещаются фибробластическими элементами, ретикулиновые волокна превращаются в коллагеновые, преимущественно 1 типа. В легочной ткани определяются и разновеликие очаги гиалиноза. Заболевание крайне неоднородное с непредсказуемым клиническим течением [8].

В литературе существует мало данных по оценке морфологических параметров для прогнозирования течения саркоидоза. До настоящего времени нет детального описания строения гранулемы при разных вариантах клинического течения заболевания. В основном поиск прогностических маркеров саркоидоза основан на лабораторных и инструментальных данных. Ряд ученых исследовали бронхоальвеолярный лаваж с изучением клеточного состава для определения активности саркоидоза органов дыхания [9, 10, 11]. Другие исследователи для определения активности и течения саркоидоза изучали различные показатели сыворотки крови. В способе прогнозирования течения саркоидоза органов дыхания на фоне глюкокортикоидной терапии изучалась динамика ряда показателей коагулограммы до и на фоне лечения глюкокортикоидами [12]. Было отмечено, что при снижении прокоагулянтного потенциала сыворотки крови болезнь разрешалась. При сохранении тенденции к гиперкоагуляции увеличивалась вероятность развития остаточных изменений в легких, что определяло в последующем прогноз заболевания. В способе оценки активности воспалительного процесса при саркоидозес целью определения активности воспалительного процесса в легких исследовался уровень глобулинов сыворотки крови [13]. Основу способа прогнозирования рецидивирующего течения саркоидоза органов дыхания составляет измерение денситометрии, низкие показатели которой тесно коррелировали с рецидивирующим течением саркоидоза органов дыхания [14]. Известен способ прогнозирования течения саркоидоза органов дыхания путем морфометрической оценки саркоидных гранулем в легочной ткани, где исследуется площадь легочного фиброза вокруг саркоидных гранулем и фиброза межальвеолярных перегородок методом точечного подсчета с использованием сетки Автандилова Г.Г. и проводится оценка динамики выявленных изменений на фоне терапии глюкокортикостероидами. Выделины два типа тканевых реакций при саркоидозе - минимальным фиброзом (высокая местная активность) и выраженным фиброзом (низкая местная активность). В данном способе оценивался фактически распространенный легочный фиброз на момент исследования биоптата и не учтен фиброзообразующий потенциал. Вследствие этого снижается надежность прогнозирования дальнейшего течения легочного фиброза [15]. Недостатком вышеуказанных методов является то, что не всегда активность заболевания определяет дальнейший прогноз на течение саркоидоза. Поскольку диагностика саркоидоза опирается на результаты морфологического исследования, то наиболее близким к предполагаемому способу является способ прогноза течения саркоидоза, основанный на морфологическом исследовании биоптатов легких, где путем иммуногистохимического (ИГХ) метода определяет среднее количество миофибробластов в межальвеолярном интерстиции и выявляет ранний прогноз степени фиброза, выделяя группы больных с неблагоприятным течением (> 50) и благоприятным течением (<15). Важной особенностью предложенного способа является возможность оценки фиброзообразующего потенциала, который связан с уровнем миофибробластов [16, 17, 18].

Однако, неблагоприятное и рецидивирующее течение саркоидоза не всегда связано с прогнозом по фиброзу легких. Новая техническая задача - это поиск морфологических маркеров, которые бы отражали связь с клиническими проявлениями болезни, давали возможность предопределять исход заболевания и прогнозировать дальнейшую врачебную тактику наблюдения и лечения в отношении каждого пациента с вновь выявленным саркоидозом. Таким образом, необходимо более детальное изучение морфометрических параметров гранулемы, на основании которых возможно бы было прогнозировать течение заболевания и выделять различные клинико-морфологические фенотипы.

Предложенный способ прогноза разработан на основании ретроспективного анализа биопсийного материала легких и внутригрудных лимфоузлов, пациентов страдающих саркоидозом. Проведено обследование 121 больного с саркоидозом органов дыхания с гистологической верификацией. Возраст больных составил от 21 года до 66 лет (Me=38 лет), 61 мужчина и 60 женщин. Критерии исключения из исследования: больные с тяжелой сопутствующей патологией (хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом тяжелого течения или в стадии декомпенсации, онкопатологией, туберкулезом, болезнями почек с почечной недостаточностью, иными болезнями легких с дыхательной недостаточностью). Диагноз подтвержден морфологически у всех больных: проводилась видеоторакоскопия с прицельной биопсией из пораженного очага в легких и внутригрудных лимфоузлов.

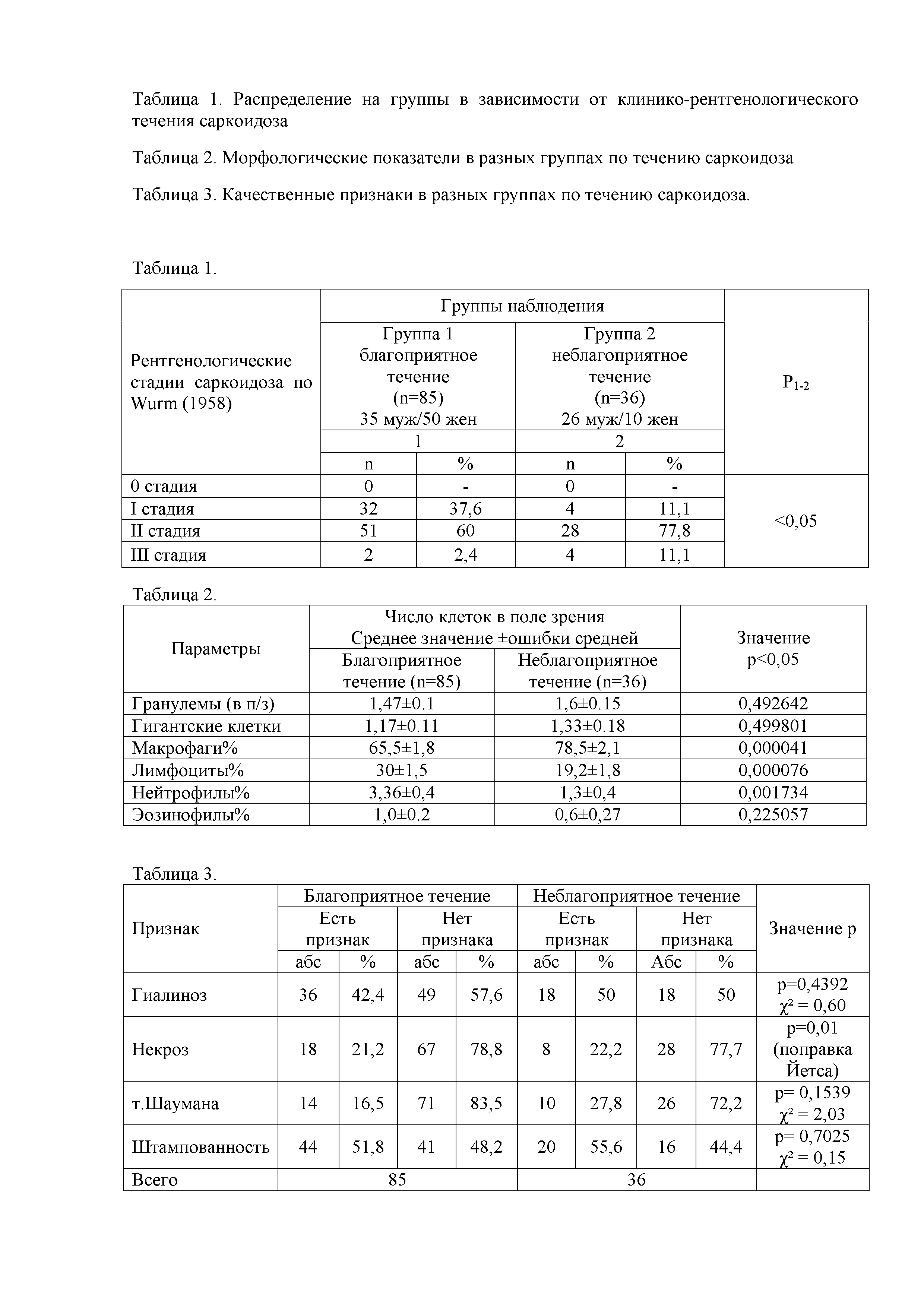

Все пациенты ретроспективно были разделены на 2 группы в зависимости от клинико-рентгенологического течения саркоидоза органов дыхания и от исходов в период наблюдения с 2007-2019 г (что составляет от 6,4 до 11,6 лет): 1 группа - благоприятное течение, без рецидивов и прогрессирования, без применения системных глюкокортикостероидов либо случайное их назначение в небольших дозах; 2 группа - неблагоприятное течение с рецидивами и прогрессированием, потребовавшее курсовое назначение СГКС. Группы больных были сопоставимы по возрасту, но статистически различались по полу (р 0,006751). Коэффициент стандартизации между группами составил 2,5:1 и указывает на то, что в группе благоприятного течения преобладали женщины, а в группе неблагоприятного течения преобладали мужчины, но на оцениваемые морфологические параметры это не повлияло (таб. 1).

Поставленная цель достигается тем, что биоптаты легких и лимфоузлов исследовались более детально и проводилась оценка по многим морфометрическим параметрам. Всем больным при гистологическом исследовании проводился количественный состав воспалительного инфильтрата. С помощью метода визуальной микроскопии (микроскоп Leiсa DM 3000) по общепринятой методике в 10 полях зрения при ×100 кратном увеличении подсчитывалось общее количество клеток. Исследовалось количество гранулем в полях зрения, а также содержание следующих показателей: гигантские клетки, макрофаги, лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы. Показатели определялись в процентном соотношении из 100 увиденных в полях зрения. Оценивались и качественные признаки на наличие в биоптатах гиалиноза, телец Шаумана, некроза, штампованности, кальциноза, фиброза и васкулита. Результаты исследования показали, что в группе благоприятного течения кальциноз встречался крайне редко всего 2 случая, васкулит отсутствовал. В группе неблагоприятного течения выявлено 2 случая васкулита, напротив кальциноз не встречался. Фиброз в исследуемых биоптатах не обнаружен ни в одной из групп, поэтому дальнейший статистический анализ по указанным морфологическим параметрам не проводился ввиду редкого выявления или отсутствия признака. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Statistica 10 (StatSoft, США). Проверка групп на нормальность распределения признаков проведена с помощью критерия Лиллиефорса. Сопоставимость групп проверялась при помощи непараметрического критерия Манна-Уитни, качественные признаки оценивались с помощью критерия хи-квадрата Пирсона. Статистически значимыми считались отличия при p<0,05. Группы сравнивались между собой по полученному процентному соотношению количества клеток в полях зрения и наличием либо отсутствием качественного признака (таб. 2, 3).

В результате получены статистически значимые отличия по следующим параметрам: процентному соотношению макрофагов, лимфоцитов, нейтрофилов, некрозу. В дальнейшем нейтрофилы не учитываются в качестве прогностического маркера течения, так как составляют небольшой процент от общего числа клеток. Наличие некроза и нейтрофилов указывает на активность саркоидоза на момент исследования. Остальные признаки, такие как гиалиноз, тельца Шаумана и штампованность не оказали влияния на характер течение заболевания и на исход. Распределение признаков в сравниваемых группах не подчинялось законам нормального распределения, поэтому, дальнейшее сравнение статистически значимых показателей между группами проводилось при помощи 95% доверительного интервала (ДИ) для медианы распределения и пороговыми значениями верхних и нижних квантилей. Статистически значимыми считались отличия (Р=95%), когда медианы признака сравниваемых групп не содержались в 95% ДИ противоположной группы. Проведен анализ доверительных интервалов сравниваемых показателей с определением медианы и значений верхних и нижних квантилей. Исключая области пересечения доверительных интервалов сравниваемых величин, получаются следующие пороговые прогностические значения:

А) по макрофагам: в группе благоприятного течения нижний квантиль ДИ = 51%, верхний = 81%, медиана = 65% клеток. В группе неблагоприятного течения нижний квантиль ДИ = 70%, верхний - 89%, медиана ДИ = 83% клеток. Таким образом, процентное количество макрофагов <70% в поле зрения достоверно указывает на благоприятное течение заболеванияе, в свою очередь >81% - на неблагоприятное течение. Интервал с 70-81% сомнительный и прогноз с использованием предложенного метода оказывается невозможным.

Б) по лимфоцитам: в группе благоприятного течения нижний квантиль ДИ = 15%, верхний - 40%, медиана = 30% клеток. В группе неблагоприятного течения нижний квантиль ДИ = 11%, верхний - 28%, медиана ДИ = 15,5 % клеток. Таким образом, процентное количество лимфоцитов > 28% в поле зрения указывает достоверно на благоприятное течение, в свою очередь <15% на неблагоприятное течение. Интервал с 15-28% сомнительный и прогноз с использованием предложенного метода оказывается невозможным.

В) На основании полученных данных по клеточному составу биоптатов статистически посчитан лимфоцитарно-макрофагальный индекс (Лф/Мкф) в разных группах:

- для группы больных с благоприятным течением заболевания составляет более >0,38 (нижний квантиль ДИ = 0,18 и верхний квантиль - 0,75) с максимальным значением до 2;

- для группы пациентов с неблагоприятным течением саркоидоза значение индекса составляет менее <0,18 (нижний квантиль = 0,12 и верхний квантиль - 0,38 ДИ) с минимальным значением до 0,09.

Для пациентов, имеющих значение индекса в пределах с 0,18-0,38 составить прогноз с использованием предложенного метода затруднительно, однако число таких больных оказывается небольшим (составляет менее 30% всех пациентов), следовательно, у значительного количества больных саркоидозом применение предложенного метода позволяет прогнозировать течение заболевания. Для тех больных, у которых возможно сделать прогноз по предложенным морфологическим критериям, появляется возможность предопределения как течения, так и исхода заболевания, а также назначения адекватного лечения на ранних этапах заболевания.

Клинический пример 1.

Пациент Б., 36 лет, изменения выявлены случайно при профосмотре. Обратился к саркоидологу областной консультативно - диагностической поликлиники в сентябре 2009 г. Жалоб на момент осмотра и в последующем не предъявлял, подробно изучен анамнез, осмотрен обективно: имелись изменения на коже в области спины плотный очаг. Выставлен диагноз: саркоидоз I стадии. Проведено дообследование: ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови, коагулограмма, иммунный статус, р.Манту, диаскин тест - отриц., лабораторные анализы соответствуют норме. По ЭКГ: редкие наджелудочковые экстрасистолы, ЭХО-КГ без изменений, спирография - норма, по рентгенографии - умеренное увеличение внутригрудных лимфоузлов, единичные очаги в легких, симметричные с наличием зон «матового стекла». Осмотрен офтальмологом - без патологии, проведено УЗИ ОБП, почек, щитовидной железы - без патологии. Выполнена видеоторакоскопия легких с прицельной биопсией. Диагноз подтвержден гистологически.

При подсчете количественного состава клеток в воспалительном инфильтрате результаты распределились следующим образом: макрофаги 30%, лимфоциты 60%, нейтрофилы 8%, эозинофилы 2%. Гранулем, штампованности, некроза, гиалиноза, фиброза, васкулита в полях зрения не обнаружено. Лимфоцитарно-макрофагальный индекс равен 2. Назначен трентал 300 мг/сут и динамическое наблюдение каждые 3 месяца. Динамика положительная, через 8 месяцев наступил спонтанный регресс. Продолжает систематическое наблюдение до настоящего времени, рецидивов заболевания не отмечено. Вывод: течение благоприятное.

Клинический пример 2.

Пациент Б., 43 лет, имеет профессиональные вредности (плутоний, уран), изменения выявлены случайно на профосмотре. Обратился к саркоидологу областной консультативно-диагностической поликлиники г. Томска в апреле 2011 г. Жалоб на момент осмотра не предъявлял. Изучен анамнез, из сопутствующих заболеваний - МКБ, ГБ. Объективно: без патологических изменений. Выставлен диагноз: саркоидоз II стадии, первично-активная фаза. Лабораторно: в ОАК: лейкоциты до 10,8, СОЭ - 18 мм/час, лимфоциты - 50; биохимический анализ, коагулограмма - в пределах нормы, ОАМ - оксалаты, реакция Манту, диаскин тест - отр., ЭКГ: нагрузка на ЛП, спирография- индекс Тиффно - 75, поражение на уровне мелких бронхов; ЭХО-КГ - норма; по данным рентгенографии - значительное увеличение внутригрудных лимфоузлов, немногочисленные очаги в легких, преимущественно верхние зоны поражения.

Выполнена видеоторакоскопия легких с прицельной биопсией. Диагноз подтвержден гистологически. Назначен трентал 300 мг/сут, динамическое наблюдение в течение 18 месяцев. На рентгенографии зафиксировано прогрессирование процесса в виде увеличения зон диссеминации. Назначен преднизолон в начальной дозе 30 мг/сут с последующим уменьшением дозы согласно рекомендованной руководствами тактики на период 1 года. Отмечена положительная динамика на фоне приема СГКС; на контрольных рентгенограммах определяется уменьшение выраженности диссеминированного процесса. По итогам 8 летнего наблюдения за пациентом установилось персистирующее течение заболевания без полного регресса изменений в легких. При подсчете количественного состава клеток в воспалительном инфильтрате биоптата: макрофаги 91%, лимфоциты 9%, нейтрофилы 0, эозинофилы 0, обнаружен гиалиноз. Гранулем, штампованности, некроза, фиброза, васкулита в полях зрения не обнаружено. Лимфоцитарно-макрофагальный индекс = 0,09. Вывод: течение неблагоприятное с прогрессированием процесса.

Результаты исследования позволили установить, что преобладание лимфоцитов или макрофагов в пределах воспалительного инфильтрата биопсийного материала позволяет прогнозировать характер течения саркоидоза: благоприятное или неблагоприятное. Для решения поставленной задачи необходимо определять эти основные параметры и вычислять лимфоцитарно-макрофагальный индекс. Пациенты, имеющие промежуточные значения - это интервалы с 70-81% для макрофагов и с 15-28% для лимфоцитов, а также индексом с 0,18-0,38 составить прогноз с использованием предложенного метода оказывается невозможным. Однако количество таких больных небольшое (менее 30% от всех пациентов). У части этих больных в дальнейшем регистрировались признаки прогрессирования болезни, а другая часть пациентов выздоравливала. Предлагаемый способ позволяет выявить группу больных с риском неблагоприятного и рецидивирующего течения, которым возможно провести адекватную терапию на ранних сроках. Также метод позволяет выработать индивидуальную тактику наблюдения для каждого пациента с неблагоприятным риском по течению саркоидоза легких.

Источники информации

1. Баранова О.П., Илькович М.М., Сперанская А.А. и др. Трудности диагностики саркоидоза органов дыхания // П ракт. медицина. - 2011. - № 3 (51). - С. 58-62.

2. Sarkaidoz: Uchebno-metodicheskoye posobie dlya slushateley poslevuzovskogo i dopolnitelnogo professionalnogo obrazovaniya. [Sarcoidosis: Manual for postgraduate and additional professional education]. Edited by A.G. Chuchalin, Kazan, 2010, 58 p.

3. Визель А.А., Гурылева М.Э., Визель Е.А. и др. Значение фактора некроза опухолей в патогенезе и лечении саркоидоза // Клин. медицина. - 2003. - № 9. - С. 4-7.

4. Визель А.А., Илькович М.М. и др. Диагностика и лечение саркоидоза: резюме федеральных согласительных клинических рекомендаций. Часть II. Диагностика, лечение, прогноз / / Вестник соврем . клин . медицины . - 2014. - Т. 7, № 5. - С. 73-78.

5. Саликова Н.А. Критерии п рогнозирования рецидивирующего течения саркоидоза органов дыхания: Автореф. дис. .канд. мед. наук. - М., 2011.

6. Heinle R., Chang C. Autoimmunity reviews diagnostic criteria for sarcoidosis Robert Heinle // J. Homepage. - 2014. - Vol. 13. - Р. 383-387.

7. R. Lepzein, G. Rankin, J. Pourazar / Mononuclear phagocytes in lungs, lymph nodes and blood of sarcoidosis patients // Europ. Resp. J.- 2018.- Vol. 52, suppl. 62. - PA2862.

8 Bargagli E., Mazzi A., Rottoli P. Markers of inflammation in sarcoidosis: blood, urine, BAL, sputum , an dexhaled gas // Clin. C hest M ed. - 2008. - Vol. 29. - P. 445-458.

9. Цебекова Л.А., Николаев А.В. «Способ определения активности саркоидоза органов дыхания» 20.03.2005 г. Патент RU 2001112493 А.

10. Араблинская Н.Е. «Критерии прогнозирования рецидивов саркоидоза, Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2006. - №9. - С. 16-21.

11. Barth J 1. «Functional and morphological characteristics of alveolar macrophages in patients with pulmonary sarcoidosis», Immun Infect. 1990 Feb; 18 (1): 20-2.

12. Оськин Д.Н., Добин В.Л. «Способ прогнозирования течения саркоидоза органов дыхания на фоне глюкокортикоидной терапии» 27.10.2007 г. Патенты RU 2 302 005 С1, RU 2006 111 680 А.

13. Верещагина В.М., Терпигорев С.А., Суколина О.Г. «Способ оценки активности воспалительного процесса при саркоидозе» 10.07.2011 г. Патент RU 2 423 701 C1.

14. Межебовский В.Р., Саликова Н.А. «Способ прогнозирования рецидивирующего течения саркоидоза органов дыхания» 20.07.2010 г. Патент RU 2 394 473 С1

15. Гончарова Е.В. «Клинико - морфологическое сопоставление при гранулематозных болезнях легких», 1998 г Москва, автореферат.

16. Терпигорев С.А., Корсакова Н.А., Гуревич Л.Е., Ильченко В.Л. « Способ прогноза течения саркоидоза» 27.04.2015 г. Патенты RU 2 549 454 С1, RU 2013 151 594 А.

17. Терпигорев С.А. «Новые подходы к оценке течения и прогноза саркоидоза легких и внутригрудных лимфоузлов», Москва 2014, Медицинские Диссертации.

18. Терпигорев С.А., Ильченко В.А. «Прогностический алгоритм течения саркоидоза легких и внутригрудных лимфоузлов», Альманах клинической медицины. 2014; 35: 42-48.

Таблица 1. Распределение на группы в зависимости от клинико-рентгенологического течения саркоидоза

Таблица 1.

|

Таблица 2. Морфологические показатели в разных группах по течению саркоидоза

Таблица 2.

|

Таблица 3. Качественные признаки в разных группах по течению саркоидоза.

Таблица 3.

|