Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения динамики отека диска зрительного нерва

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к области медицины, в частности к офтальмологии и неврологии и предназначено для определения динамики отека диска зрительного нерва (оптического нерва).

Отек диска зрительного нерва (или папиллэдема) представляет собой отек в том месте, где происходит соединение зрительного нерва с глазным яблоком. Анатомически это место называется сосок или головка зрительного нерва, которая при офтальмоскопии визуализируется как диск зрительного нерва (ДЗН). Отек ДЗН, в основном, необходимо рассматривать как симптом в результате воздействия другого патофизиологического процесса обычно в головном или спинном мозге, чаще сопровождающийся внутричерепной гипертензией (ВЧГ).

При ВЧГ папиллэдема обычно происходит на двух глазах, но, как правило, на одном глазу отек более выражен, чем на другом. Считается, что когда при исследовании глаз обнаружен отек ДЗН, следует как можно быстрее определить причину, так как это может привести к потере зрения, как в качественном, так и в количественном выражении. Как правило, выполняется компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) головного и спинного мозга. С помощью этих исследований можно определить опухоль головного мозга, аневризму церебральных сосудов, кровоизлияния, тромбоз синусов твердой мозговой оболочки, глиому, лимфому зрительного нерва. Кроме этих причин, отек ДЗН может быть следствием гипотонии, злокачественной гипертензии, дыхательной недостаточности, некоторых отравлений, гиперкапнемии, гипервитаминоза А, гипераммонийемии, синдрома Гийена-Барре, синдрома Фостер Кеннеди, мальформации Арнольда - Киари, острого лейкоза, острой горной болезни и высотного отека головного мозга, болезни Лайма. Причинами со стороны глаз и орбиты могут быть глаукома, окклюзия центральной вены сетчатки, тромбоз кавернозного синуса, ишемическая оптическая нейропатия, оптический неврит, идиопатическая внутричерепная гипертензия, и длительная невесомость (микрогравитация).

В аэрокосмической медицине проблема ВЧГ и отека ДЗН, в настоящее время занимает первостепенное значение. В последние годы в зарубежной литературе появились сообщения о неблагоприятном воздействии микрогравитации на орган зрения. В частности, у более чем 40-60% членов экипажа Международной космической станции (МКС) и 25% членов экипажей челноков Space Transportations Systems (STS) в полетах было отмечено ухудшение зрения.

Обследования астронавтов, проведенные как до полета, так и во время и после полета выявили ряд патологических изменений хориоидеи, сетчатки, зрительного нерва (ЗН), дефекты полей зрения. Офтальмоскопически при этом были отмечены утолщение хориоидеи, уплощение заднего полюса глаза, складки хориоидеи, ватообразные очаги сетчатки, отек соска ЗН. В связи с этими изменениями глаз у астронавтов в космическом полете, в американскую классификацию болезней введен термин Space-flight associated neuro-ocular syndrome (SANS).

Ранняя и точная диагностики отека ДЗН в космическом полете занимает особо важное место, поскольку такие исследования, как КТ и МРТ выполнить на борту Международной космической станции (МКС) не представляется возможным.

Считается, что при отеке ДЗН увеличивается слепое пятно, выявляемое при периметрии. До недавнего времени, основным методом диагностики отека ДЗН являлся осмотр глазного дна, который можно выполнить с помощью офтальмоскопии, на фундус-камере, биомикроофтальмоскопи.

В разные годы предложены диагностические классификации отека ДЗН при его развитии от начальных проявлений до далеко зашедших, с развитием осложнений в виде кровоизлияний и атрофии ЗН. В нашей стране большое распространение получила классификация отечественного нейроофтальмолога А.Ж. Трона, описанная в его монографии «Заболевания зрительного пути» (Ленинград, Медгиз, 1955). За рубежом, хорошо известна классификация Frisen (Frisen L. Swelling of the optic nerve head: a staging scheme. J Neurol Neurosurg Psych. 1982; 45:13-18. http://dx.doi.Org/10.1136/jnnp.45.1.13).

Диагностика по этим способам основана на субъективном визуальном осмотре глазного дна, зависит от квалификации и опыта конкретного врача-консультанта. Немаловажным недостатком в этих диагностических классификациях имеет то, что невозможно точно диагностировать начальные стадии (0 и I стадии в классификации Frisen) при которых изменения ДЗН можно трактовать как проявление отека, так и его отсутствие. Кроме того, одним из главных недостатков этого способа, является трудновыполнимая диагностика изменений в динамике.

Одним из современных объективных методов исследования зрительного нерва и сетчатки является спектральная оптическая когерентная томография (ОКТ).

ОКТ может визуализировать контур зрительного диска в двух- и трехмерном измерениях. Пигментный эпителий сетчатки и хориокапилляры визуализируются как оптически плотный слой, который прерывается у края диска. Это может служить ориентиром для определения края диска. Эллипсоидная зона фоторецепторов определяется, как тонкая, гиперрефлективная структура кпереди от пигментного эпителия и хороидеи. Наружный и внутренний плексиформные слои определяются, как умеренно рефлективны, в то время как наружный и внутренний ядерный слои - гипорефлективны.

Оценивая контур диска, очень важно отметить то, что изображения ОКТ зачастую проецируются в растянутом линейном масштабе, в связи с чем глубина экскавации диска увеличивается. При количественной же морфометрии изображений ОКТ должны учитываться корректные линейные и поперечные масштабы (Аветисов С.Э., Кац М.В. Использование оптической когерентной томографии в диагностике заболеваний сетчатки (обзор литературы) // Universum: Медицина и фармакология: электрон, научн. журн. 2017. №4(38). URL: http://7universum.com/ru/med/archive/item/4561 (дата обращения: 23.03.2018).

ОКТ позволяет в динамике определить, измерить и проследить ввыстояние ДЗН (Щуко А.Г., Малышева В.В. (ред.). Оптическая когерентная томография в диагностике глазных болезней. М., «ГЕОТАР-Медиа», 2010).

Способ больше пригоден для оценки выраженных и далеко зашедших стадий отека ЗН, когда поперечные и продольные величины головки ЗН значительно увеличены.

Имеется изобретение авторов Шпак А.А., Огородникова С.Н. «Способ диагностики отека головки зрительного нерва» (патент РФ №2348345, приоритет от 09.08.2007). Способ включает проведение ОКТ ГЗН с помощью программного обеспечения прибора для ОКТ по общепринятой методике - определение отношения площади экскавации к площади зрительного нерва и объем нейроретинального пояска, и если отношение площади экскавации к площади зрительного нерва не превышает 0,05, либо объем нейроретинального пояска составляет не менее 1,2 мм3, либо одновременно отношение площади экскавации к площади зрительного нерва находится в диапазоне более 0,05, но не более 0,1, и объем нейроретинального пояска находится в диапазоне менее 1,2 мм3, но не менее 0,9 мм3, то устанавливают диагноз отека головки зрительного нерва.

Этот способ был выбран в качестве прототипа заявленного изобретения.

Недостатком этого известного способа является невозможность у части пациентов диагностировать начальные стадии отека ДЗН (I и II стадии по Frisen), поскольку, как правило, отек затрагивает только перипапиллярную область, а проминенция ДЗН локализуется еще по краю диска. Проминенция локализуется вначале с назальной стороны, затем переходят на нижнюю и верхнюю стороны ДЗН, во II стадии - на височную сторону, и затем только в III стадии за счет отека всей головки зрительного нерва, изменяется картина самого диска ЗН. ДЗН приподнимается над поверхностью сетчатки в виде шляпки гриба, что сопровождается увеличением площади нейроретинального ободка, уменьшением площади и глубины экскавации. В IV стадии исчезает видимость сосудов в области отечного ДЗН, а в V стадии появляется атрофия зрительного нерва. Кроме этого, соотношение диаметра диска и диаметра экскавации часто генетически предопределено и варьирует в широких пределах в норме. Нейроретинальный поясок различается по размеру, он не одинаков в разных глазах. Большие диски имеют большую площадь экскавации и большее соотношение диска и экскавации. В норме в большинстве случаев вертикальное соотношение диаметра диска к экскавации составляет 0,3 и меньше, в 2% случаев это соотношение может составить 0,7 и больше, что вызывает подозрение, но не обязательно указывает на патологию. В этих случаях соотношения площади экскавации к площади ДЗН также подвержены существенным отклонениям при отеке ДЗН, что затрудняет диагностику этим способом.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является быстрая и надежная диагностика отека ДЗН, особенно при начальных стадиях отека, за счет использования более информативных показателей, путем проведения математического квантитативного анализа изображений сетчатки для определения ее толщины в области двух локализованных точек головки зрительного нерва (ЗН), полученных с помощью оптического когерентного томографа (ОКТ).

Технический результат достигается тем, что в способе определения динамики отека диска зрительного нерва (ДЗН), включающем получение изображений сетчатки в области головки зрительного нерва с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ), определение толщины сетчатки в области головки зрительного нерва в каждой стороне ДЗН определяют две локализованные точки, одной из которых является место прикрепления задней гиалоидной мембраны стекловидного тела к внутренней пограничной мембране сетчатки, а второй точкой является место проекции окончания мембраны Бруха непосредственно перед чашкой головки зрительного нерва; проводят вертикальную прямую, перпендикулярную мембране Бруха, через каждую точку; на каждой прямой измеряют толщину сетчатки от мембраны Бруха до внутренней пограничной мембраны сетчатки, в единицах измерения пикселях (пкс) или микрометрах (мкм); в динамике сравнивают результаты измерений, полученные в каждой точке, и при увеличении измеряемой толщины сетчатки определяют нарастание отека диска зрительного нерва, а при уменьшении толщины сетчатки - регресс отека в соответствующей стороне ДЗН.

Эмпирическим путем установлено, что в норме величины различаются в широких пределах, существенно различны в разных сторонах от ДЗН, меньше всего с височной стороны. Широкие различия в норме зависят, по-видимому, от индивидуальных особенностей организма. Поэтому оценка изменений в динамике, даже незначительные изменения в показателях, позволяют объективно и количественно точно судить об увеличении или уменьшении отека в том или ином месте измерений ДЗН.

Показатели измерений в норме представлены в таблице 1. Превышение полученных величин при измерениях по этим показателям является признаком наличия отека ДЗН.

На ОКТ-изображениях хорошо видно, что задняя гиалоидная мембрана с носовой стороны ЗН прикреплена гораздо дальше от ДЗН, чем в других сторонах. По этой причине, по-видимому, отек начинается с носовой стороны диска, где меньше компрессия стекловидного тела. Мы считаем, что морфометрические квантитативные измерения в этой стороне диска являются первостепенными для оценки изменений папиллэдемы в динамике. Наоборот, с височной стороны гиалоидная мембрана заканчивается почти в чашке головки ЗН, поэтому отек головки ЗН в этом месте возникает в последнюю очередь, после всех остальных сторон ДЗН.

В результате простых арифметических действий для характеристики величины отека ДЗН мы можем ввести количественную величину проминенции, как разницу между толщиной сетчатки при первом обследовании на ОКТ и последующих осмотрах. По этой величине мы можем объективно устанавливать течение отека ДЗН в динамике, объективно оценивать прогноз заболевания, оценивать влияние различных лечебно-реабилитационных мероприятий на состояние головки ЗН.

Таким образом, способ диагностики отека зрительного нерва заключается в математическом квантитативном анализе изображений сетчатки в области зрительного нерва (ЗН), полученных на оптическом когерентном томографе (ОКТ) в режиме сканирования головки ЗН по часовым меридианам. На вертикальном и горизонтальном В-сканнах ОКТ-изображений с носовой, височной, нижней и верхней сторон ДЗН производится определение толщины сетчатки в двух локализованных на изображениях точках. Первая соответствует месту прикрепления задней гиалоидной мембраны стекловидного тела к внутренней пограничной мембране сетчатки. Вторая - проекции места окончания мембраны Бруха перед чашкой в головке ЗН. Толщина сетчатки измеряется точно по вертикальной прямой, проложенной перпендикулярно мембране Бруха. Превышение показателей толщины сетчатки над показателями в норме в этих двух точках говорит о наличии отека ЗН в месте измерения. Способ информативен, позволяет уже на ранних стадиях диагностировать отек ЗН. В случаях, когда клинически при офтальмоскопии не визуализируются изменения ДЗН, способ позволяет количественно определить наличие отека ЗН, при так называемых субклинических изменениях. Способ позволяет объективно установить и количественно определить величину проминенции ДЗН, которая при отеке ЗН в результате внутричерепной гипертензии, больше всего выражена с носовой стороны. Квантитативной анализ ОКТ-изображений позволяет объективно, вне зависимости от мнения каждого конкретного врача-консультанта, диагностировать отек ЗН, точнее его классифицировать по общепринятой классификации Frisen, тем самым объективизировать диагностические возможности классификаций. Применение данного способа диагностики имеет большое значение в оценке влияния различных факторов и лечебно-профилактических мероприятий при отеке ЗН.

Для иллюстрации способа представляются клинические примеры.

Пример №1.

Российский космонавт, в возрасте 45 лет, совершал второй длительный космический полет (КП) в составе N-ой космической миссии в составе международного космического экипажа на МКС. Представляется клиническое наблюдение, основанное на анализе данных офтальмологического обследования и ОКТ-изображений, предоставленных NASA, а также при выполнении КФО в ЦПК им. Ю.А. Гагарина до КП и после него.

Для анализа состояния сетчатки и области ДЗН были предоставлены цветные цифровые фотографии глазного дна и ОКТ-изображения. На ОКТ-изображениях изображениях производили определение толщины сетчатки в области головки ЗН и окружающей его сетчатки согласно данному способу.

Во время КП космонавт не предъявлял каких-либо жалоб, острота зрения оставалась без изменений в течение всего КП.

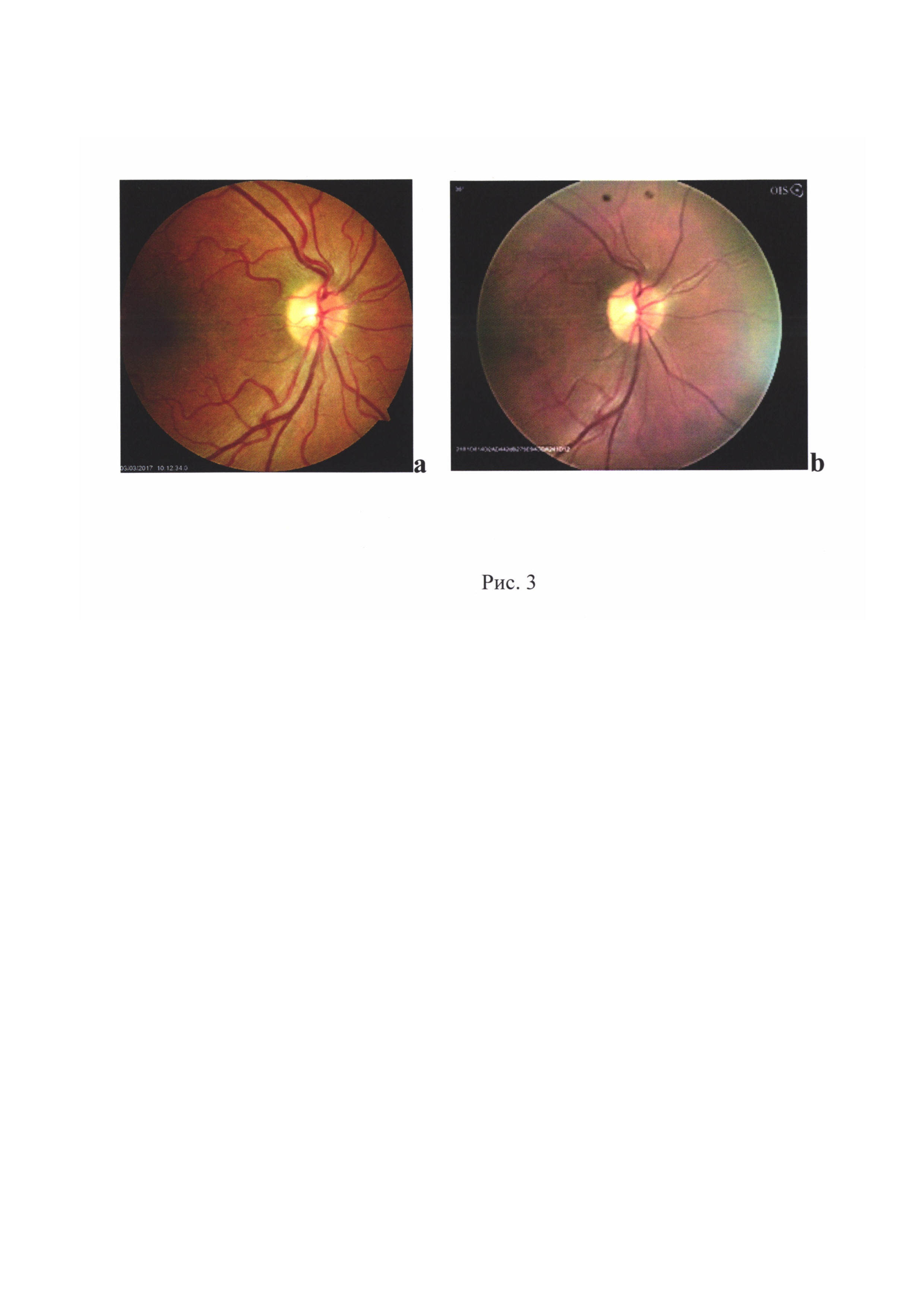

Фотографии глазного дна представлены на рисунке 1. На фотографии до КП (см. рис. 1а) видно, что на левом глазу с носовой стороны ДЗН его границы представляются менее четко, чем на правом. По этому признаку, а также по наличию расфокусировки изображения в этом месте мы можем предположить наличие выстояния (проминенции) ДЗН с носовой стороны. В других сторонах границы ДЗН представляются четкими.

На фотографии во время КП (см. рис. lb) нечеткость границ ДЗН более выражена и не только с носовой стороны, но и снизу и вверху. На протяжении 4,5 часовых меридианов с височной стороны границы ДЗН представляются четкими. Изменения одинаковые на обоих глазах. Таким образом, по этой фотографии мы можем классифицировать наличие отека ДЗН I стадии по Frisen на обоих глазах.

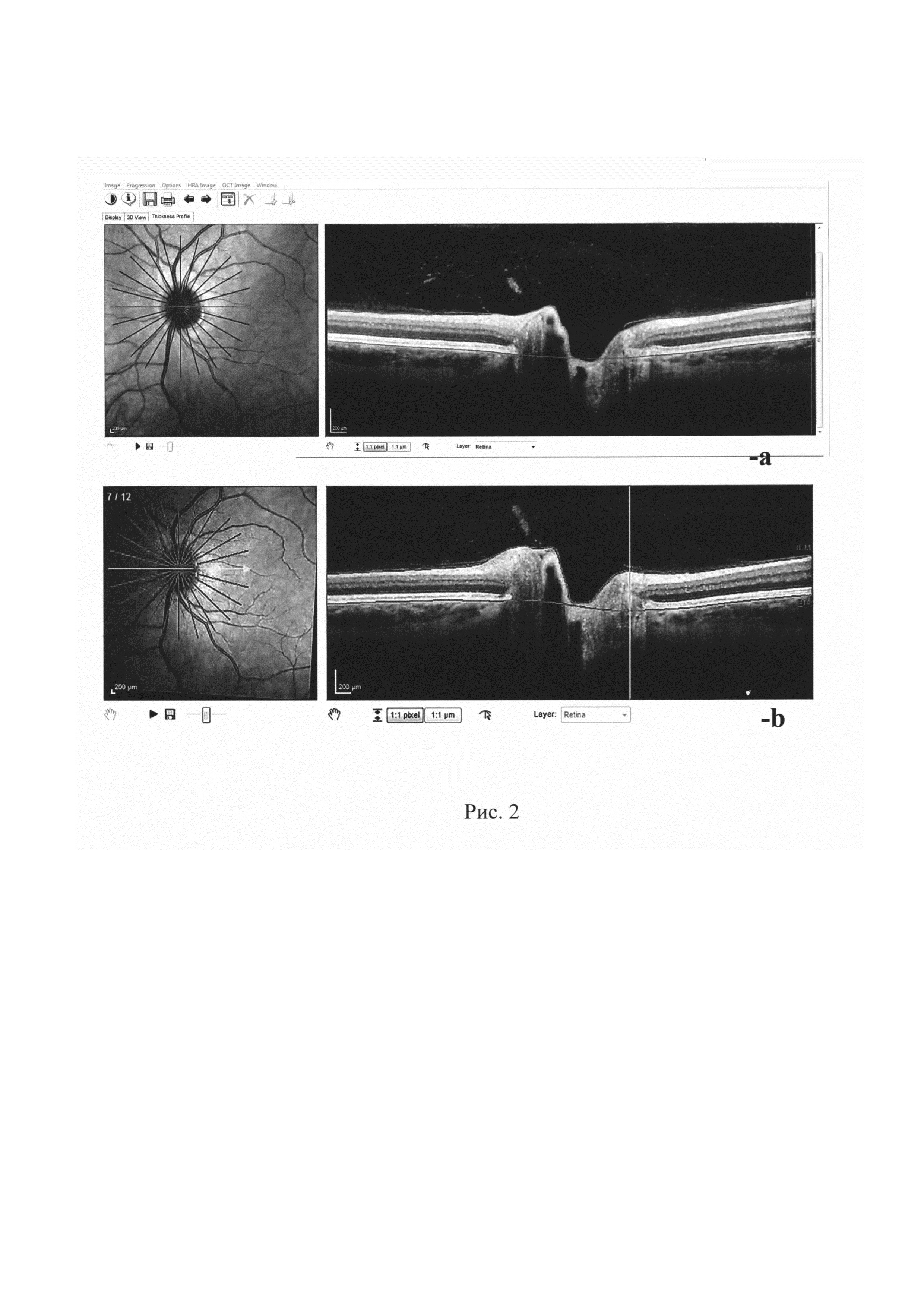

На ОКТ-изображениях во время КП, выполненных в режиме сканирования по часовым меридианам хорошо визуализируется утолщение головки ЗН с носовой, нижней и верхней сторон (рис. 2b). С носовой стороны видно увеличение размеров головки ЗН и в горизонтальной плоскости. Результаты измерений представлены в таблице 2.

На изображениях хорошо визуализируется отек головки ЗН во всех часовых меридианах и данные измерений, представленные в таблице, дают нам цифровые величины этого отека. В результате простых арифметических действий для характеристики величины отека ДЗН мы можем ввести количественную величину проминенции, как разницу между толщиной сетчатки в области ДЗН до КП, во время и после него. Так, наибольшая величина проминенции (+104 пкс) зарегистрирована во время КП в носовой стороне ДЗН в локализованной точке измерения на изображении, соответствующей проекции места окончания мембраны Бруха перед чашкой (экскавацией) в головке ЗН. С височной стороны в том же месте проекции окончания мембраны Бруха проминенция была значительно меньше, и ее величина составила всего +38 пкс. В нижней и верхней стороне величина проминенции во время КП была +82 и +95 пкс, соответственно. Таким образом, по наличию проминенции в височной стороне ДЗН (+38 пкс), выявляемое путем квантитативного анализа ОКТ-изображений, мы можем классифицировать наличие отека ДЗН II степени по Frisen, а не I степени, как было установлено нами на фундус-фотографиях.

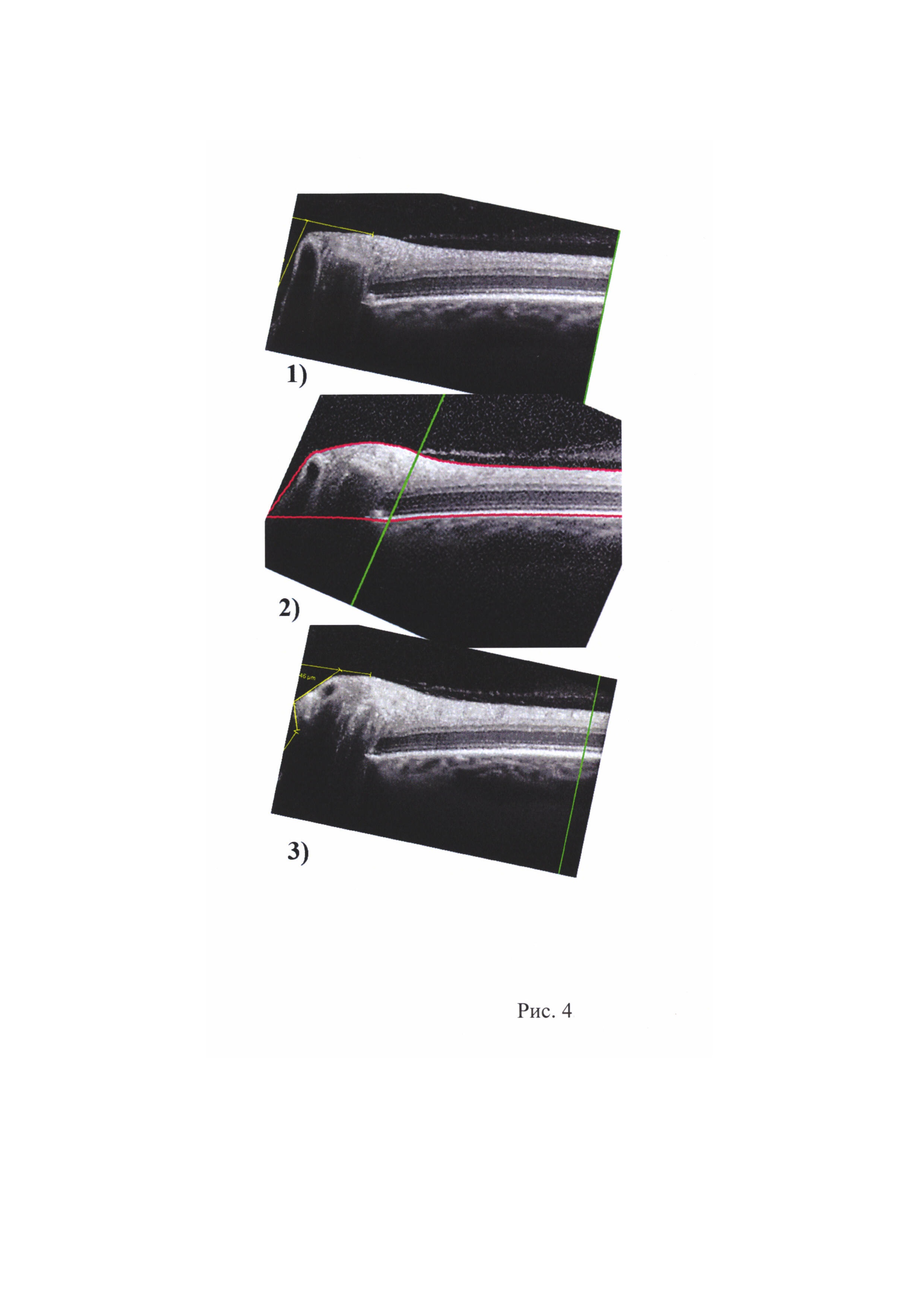

Сразу после окончания КП состояние ДЗН постепенно возвращается к до полетному. По данным офтальмоскопии время полного восстановления ДЗН составило 3 дня. ОКТ позволила наглядно увидеть, что проминенция на 4 день обследования остается еще с носовой стороны и во 2-ой локализованной точке измерения на изображении она составляла +36 пкс (см. рис. 4). В височной стороне, снизу и сверху ДЗН на 4 день после КП проминенция не регистрировалось. Следовательно, на 4 день после полета у космонавта все еще имелся остаточный субклинический отек ДЗН с носовой стороны. Однако по общепринятой классификации Frisen состояние ДЗН относится к 0 стадии, и принимается за здоровое состояние.

Пример №2.

Российский космонавт, в возрасте 40 лет, совершал второй длительный космический полет (КП) в составе N-ой космической миссии в составе международного космического экипажа на МКС. Как до КП, так и после него космонавт проходил клинико-физиологические обследования (КФО), включая офтальмологические обследования. При выполнении КП, на борту МКС в американском исследовательском блоке офтальмологическое обследование проводится специально предварительно обученными членами экипажа МКС.

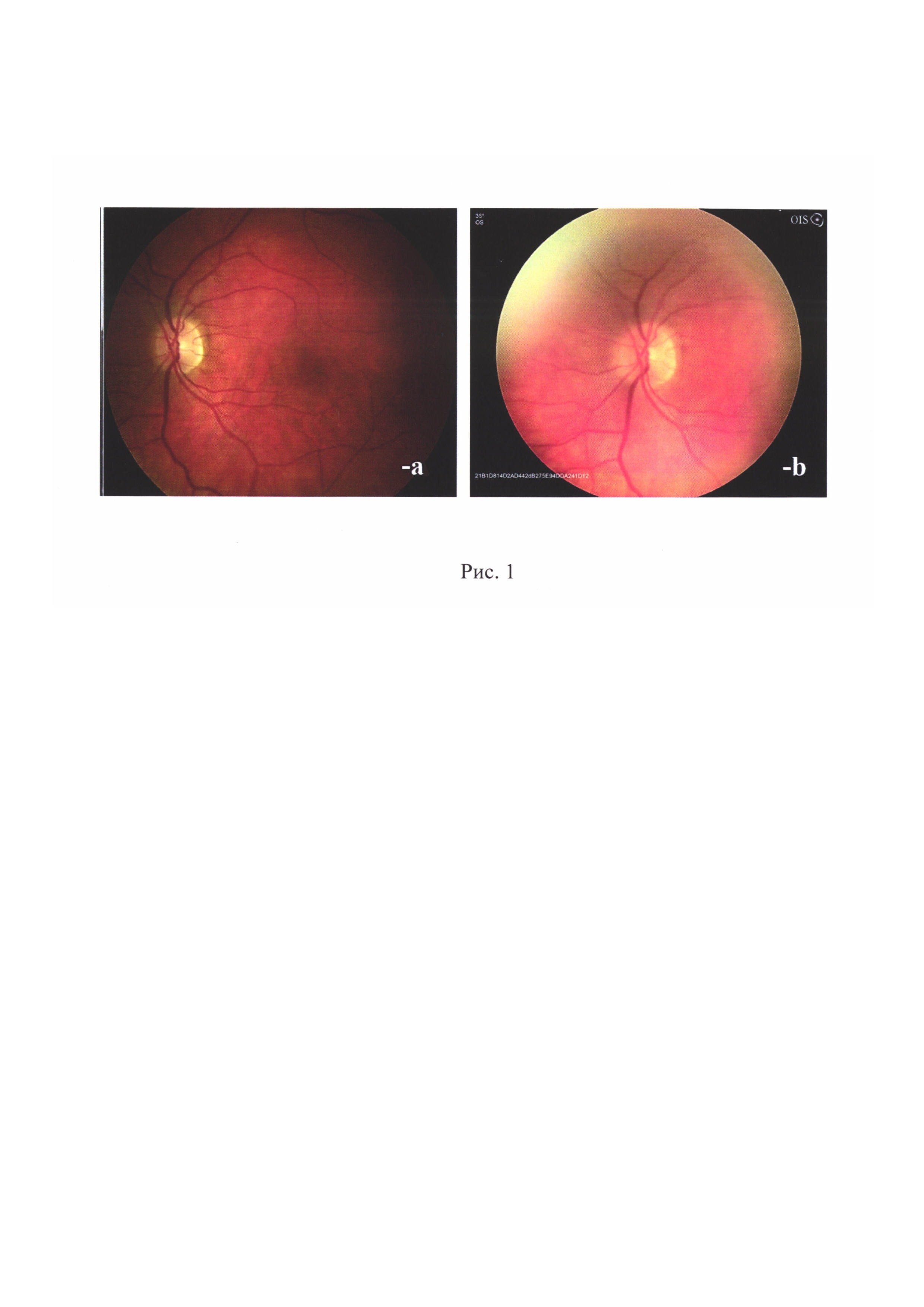

Во время полета на фундус-изображениях (см. рис. 3-b) диск зрительного нерва (ДЗН) визуализируется с четкими границами, бледно-розового цвета, сосуды не изменены, в макулярной области левого глаза - дистрофические очаги. Такая же картина и на дополетных фундус-изображениях (см. рис. 3-а). Таким образом, на основании осмотра фундус-изображений во время и после полета в сравнении с дополетными, можно заключить, что помимо макулодистрофии, других изменений со стороны сетчатки и ДЗН не обнаружено.

ОКТ-изображения. При осмотре обращает на себя внимание некоторое изменение формы и размеров перипапиллярной области и ДЗН с носовой стороны, как в полете, так и на послеполетных изображениях в сравнении с дополетными (см. рис. 4) на правом глазу. На левом глазу какие-либо изменения не визуализируются.

Математические измерения ДЗН показывают увеличение толщины сетчатки в перипапиллярной области на правом глазу во время и после полета. Так, во 2-ой локализованной точке измерения на изображении в носовой стороне ДЗН толщина сетчатки до полета, во время полета, после полета равна 406, 433 (+27), 446 (+40) пикселей, соответственно. Во 2-ой локализованной точке измерения на изображении в верхней стороне ДЗН толщина сетчатки до полета, во время полета, после полета равна 473, 524 (+51), 494 (+21) пикселей, соответственно. В скобках приведены значения прироста толщины сетчатки, по сравнению с дополетными, что, по-видимому, свидетельствует об отеке головки зрительного нерва в полете и остаточные изменения на 4-е сутки после полета. Учитывая отсутствие визуальных изменений сетчатки и ДЗН на фундус-изображениях, изменения, выявляемые на ОКТ-изображениях с помощью математического квантитативного анализа, можно классифицировать как субклинические. толщина сетчатки до полета, во время полета, после полета равна 473, 524 (+51), 494 (+21) пикселей, соответственно. В скобках приведены значения прироста толщины сетчатки, по сравнению с дополетными, что, по-видимому, свидетельствует об отеке головки зрительного нерва в полете и остаточные изменения на 4-е сутки после полета. Учитывая отсутствие визуальных изменений сетчатки и ДЗН на фундус-изображениях, изменения, выявляемые на ОКТ-изображениях с помощью математического квантитативного анализа, можно классифицировать как субклинические.

Заключение. Субклинический отек головки зрительного нерва (папиллэдема) правого глаза во время и после полета (на 4-е сутки). Макулодистрофия левого глаза.

Краткое описание таблиц и рисунков.

Таблица 1. Результаты измерений толщины сетчатки в области диска зрительного нерва на изображениях, полученных на оптическом когерентном томографе (единицы измерений - пикселы).

В таблице 1: * - точки измерений: 1 - место прикрепления задней гиалоидной мембраны стекловидного тела к внутренней пограничной мембране сетчатки. 2 - проекция места окончания мембраны Бруха перед чашкой в головке ЗН.

Таблица 2. Результаты измерений толщины сетчатки в области диска зрительного нерва на изображениях, полученных на оптическом когерентном томографе (единицы измерений - пикселы).

В таблице 2: * - точки измерений: 1 - место прикрепления задней гиалоидной мембраны стекловидного тела к внутренней пограничной мембране сетчатки. 2 - проекция места окончания мембраны Бруха перед чашкой в головке ЗН; ** - изображения для анализа не корректны.

Рисунок 1. Фотографии глазного дна левого глаза космонавта до космического полета (а) и во время полета (b).

Рисунок 2. ОКТ-изображения (горизонтальный В-сканн) сетчатки в области ДЗН левого глаза у космонавта до полета (-а) и во время полета (-b).

Рисунок 3. Фундус-изображения сетчатки правого глаза до полета (-а) и во время полета (-b).

Рисунок 4. Фрагмент ОКТ-изображения сетчатки с носовой стороны диска зрительного нерва правого глаза до полета (1), во время полета (2), после полета (3).