Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ФЛОТИРУЮЩЕГО ТРОМБОЗА ОБЩЕЙ БЕДРЕННОЙ ВЕНЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НА НАРУЖНУЮ ПОДВЗДОШНУЮ ВЕНУ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к области медицины, а именно к сердечно-сосудистой хирургии, и касается способа хирургического лечения острого флотирующего тромбоза подвздошно-бедренного сегмента глубоких вен нижних конечностей. Предотвращение тромбоза венозного русла и его осложнения – тромбоэмболии легочной артерии, на протяжении многих лет и в настоящее время являются заболеваниями, вызывающими опасения, связанные с угрозой жизни пациента, а проблема их возникновения, лечения и профилактики остается дискутабельной и нерешенной во многих аспектах. В последние годы увеличение выявленных тромбоэмболических осложнений связано с диагностируемыми врожденными и приобретенными дефектами гемостаза, ростом числа онкологических заболеваний и травматического повреждения венозных магистральных сосудов, широким применением гормональных препаратов, общим старением населения.

Эпидемиология тромбозов венозной системы достигает 180 случаев на 100 тыс. населения в год (Oger E. Thromb Haemost. 2000;83:657-60; Arcelus JI, et al. J Vasc Surg. 2003;38:916-22.) и увеличивается у возрастных пациентов до 200 случаев на 100 тыс. населения (Fowkes F.J. et al. Incidence of diagnosed deep vein thrombosis in the general population: Systematic review. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2003). К тому же частота рецидива венозных тромбозов в последующие 10 лет от первого эпизода достигает 40% (Heit JA et al. Arch Intern Med 2000;160:761–8.; Baglin T et al. J Thromb Haemost 2009;7(Suppl 1):287–90). В дальнейшем, на фоне прогрессирования хронической венозной недостаточности, у пациентов с флеботромбозом, формируется посттромбофлебитическая болезнь, которая трудно поддается лечению и сопряжена с большими материальными затратами, снижением качества жизни пациентов и ранней инвалидизации трудоспособного населения.

Непосредственная угроза жизни данной категории больных связана с миграцией тромботических масс в систему легочной артерии, обтурацией крупных сосудов и возникновением острой дыхательной недостаточности. Летальность от тромбоэмболии легочной артерии в течение первого месяца от первого эпизода венозного тромбоза составляет 6%, а хроническая постэмболическая легочная гипертензия в последующие 5 лет приводит к смерти у 10-15% больных (Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО). Флебология, 4, 2015, выпуск 2).

Причинами формирования венозного тромбоза принято считать триаду Вирхова – повреждение эндотелия сосудистой стенки, венозный застой, а также повышенную свертываемость крови (гиперкоагуляция). Основными провоцирующими факторами острого тромбоза венозной системы принято считать перенесенные операции, особенно травматологического профиля, травмы, длительная иммобилизация, злокачественные новообразования, гормональная, химиотерапия, сепсис, инсульт, выраженная сердечная недостаточность. Необходимо отметить, что врожденные или приобретенные тромбофилии также значительно повышают риск тромбоза, которые, зачастую провоцируют внезапные тромбоэмболические осложнения без каких-либо предрасполагающих факторов. К основным врожденным тромбофилиям относятся дефицит антитромбина, протеина С, протеина S, мутация V фактора, повышение уровня VIII фактора, гипергомоцистеинемия и антифосфолипидный синдром.

Тактика лечения пациентов с венозным тромбозом определяется размерами тромботических масс, их локализацией и наличием признаков флотации. Консервативные методы подразумевают соблюдение строгого постельного режима при наличии флотирующих тромбов, эластичную компрессию, фармакологическую терапию: использование антикоагулянтов, венотоников, препаратов улучшающих венозный отток от конечностей, противовоспалительные препараты.

Тромб представляет собой сгусток крови частично или полностью закупоривающий кровеносный сосуд. Он может быть прикреплен к стенке сосуда пристеночным, флотирующим или окклюзионным образом.

Самым опасным является флотирующий тромб, когда один конец его со всех сторон омывается кровью. Имеется реальная опасность его отрыва от стенки сосуда и попадания вместе с током крови в сердце, в легкие или в другой важный орган, что приведет к тяжелым осложнениям или к смерти.

При наличии флотирующего тромба применяются хирургические методы лечения, в первую очередь направленные на предотвращение тромбоэмболии легочной артерии, а также на восстановление проходимости венозной магистрали.

Основными методами лечения являются эндоваскулярная профилактика тромбоэмболии путем имплантация кава-фильтра, пликация нижней полой вены, эндоваскулярная катетерная тромбэктомия, региональный тромболизис, открытая тромбэктомия.

При этом лечение проводят с учетом структурных особенностей венозного русла, которые определяют его основную функцию – возврат крови к сердцу. Этой цели подчинены структурные особенности венозной стенки и клапанный аппарат вен.

Венозные клапаны имеются во всех венах. Они обеспечивают однонаправленный центростремительный ток крови.

Клапаны вен обычно двустворчатые и их распределение в том или ином сосудистом сегменте отражают степень функциональной нагрузки.

Створки венозных клапанов состоят из соединительнотканной основы, каркасом которой служит отрог внутренней эластической мембраны. Длина створки интактного клапана превышает диаметр вены, поэтому в закрытом состоянии они имеют продольные складки.

Венозный клапан является достаточно прочной структурой, выдерживающей давление до 300 мм рт. ст. (Амбулаторная хирургия.Учебно-методическоепособие / Под редакцией Чернядьева С.А., Коновалова П.П. – Екатеринбург, 2012. – 127с с104 – 105).

Имплантация кава-фильтра, рекомендованная при наличии эмболоопасного тромба инфраренального, подвздошно-бедренного сегмента вен нижних конечностей, сопряжена с необходимостью приема антикоагулянтов, так как сам кава-фильтр может провоцировать тромбообразование. Обязательным является удалением кава-фильтра после устранения факторов риска эмболии. При этом необходимо учесть, что при использовании этого способа лечения высока вероятность перфорации стенки нижней полой вены с последующим кровотечением.

Известен способ тромбоэктомии, при котором устанавливают кава-фильтр дистальнее устьев почечных вен под контролем рентгенотелевидения после окончания диагностического ангиографического исследования чрескожно доступом через подключичные, бедренные или правую внутреннюю яремную вены под местной анестезией (патент RU №2040278 МПК А61В 17/00), Однако использование этого способа требует значительных материальных затрат, наличия специально оборудованных рентгеноперационных, подготовленных специалистов рентгенохирургов, использования дорогостоящего инструментария и материалов, а также имеет неблагоприятные последствия в отдаленном периоде в виде тяжелой венозной недостаточности нижних конечностей ("Эндоваскулярная профилактика тромбоэмболии легочной артерии кава-фильтром "песочные часы", автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Ващенко А.В., Москва 1999, стр. 18-19).

Эндоваскулярные методы в виде катетерной тромбэктомии и регионального тромболизиса ограничены размерами тромботических масс, дорогостоящие и не всегда позволяют в полной мере устранить флотирующий компонент тромба. Попытки полного удаления тромботических масс из венозного русла, в том числе и с использованием баллонного катетера Фогарти, очень часто заканчиваются ретромбозом (особенно при большой длительности заболевания), который развивается на фоне флебита и попутного разрушения клапанов при проведении катетера. В настоящее время часто выполняют тромбэктомию лишь той части флотирующего тромба, которая препятствует перевязке магистральной вены проксимальнее тромба (из общей бедренной, общей подвздошной вены) либо выполнению пликации (см. Хирургические болезни [Электронный ресурс]: учебник. В 2 т. /ред. В.С. Савельев, А.И. Кириенко. – 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 720 с.)

Известен традиционный способ пликации нижней полой вены из обычного лапаротомного доступа (Флебология: Руководство для врачей. В.С. Савельев. - М.: Медицина, 2001., стр. 236-237). Традиционный способ заключается в том, что производят лапаротомию в правом подреберье по Федорову либо срединную лапаротомию; двенадцатиперстную кишку мобилизуют по Кохеру и смещают медиально. Выделяют инфраренальный отдел нижней полой вены, устья почечных вен, супраренальный отдел нижней полой вены. При локализации тромба в инфраренальном отделе нижней полой вены мобилизуют короткий (около 2 см) участок нижней полой вены, расположенный ниже устьев почечных вен. Позади вены проводят турникет, с помощью которого ее приподнимают. За вену заводят браншу аппарата УБ-40, заряженного через две скобки. Турникет удаляют и нижнюю полую вену сразу же под почечными венами прошивают механическим швом, линия которого должна быть строго перпендикулярна длиннику сосуда. Гемостаз. Рану послойно ушивают наглухо. Этот способ пликации нижней полой вены также имеет ряд недостатков – травматичный хирургический доступ, паллиативность вмешательства и вероятность полной обтурации дистального сегмента вен с развитием «синдрома нижней полой вены».

Известен способ регионального тромболизиса, заключающийся в том, что непосредственно к тромбу подводят катетер, через который подают препарат для тромболизиса (Е.П.Кохан, И.К.Заварзина «Избранные лекции по ангиологии». Издание второе, переработанное и дополненное. Москва, Наука, 2006, ISBN 5-02-033969-5, стр.273). Недостатком известного способа является низкая эффективность, т.к. препарат для тромболизиса попадает в основном не к тромбу, а в системный кровоток, что обуславливает значительное количество осложнений по ходу и после выполнения методики; обеспечивает эффективность тромболизиса только в течение 24 часов с момента тромбоэмболии; кроме того, невозможно воздействовать на тромб физическими методами.

Открытая тромбэктомия, несмотря на умеренную травматичность, позволяет полностью удалить все флотирующие тромботические массы и восстановить просвет вены, но ограничена анатомическими особенностями расположения вены, что крайне затрудняет вмешательство при распространении флотирующего тромба на наружную подвздошную вену, выше паховой связки. Эта зона труднодоступна.

Известен способ тромбэктомии из глубоких вен нижних конечностей (патент № 2423928 МПК A61B 17/00), в соответствии с которым выполняют тромбэктомию и накладывают временную проксимальную артериовенозную фистулу между бедренной артерией и крупным притоком или основным стволом большой подкожной вены. Анастомоз выполняют конец-в-бок. Осуществляют формирование манжеты из политетрафлуорэтилена и фиксируют к ней монофиламентную нить 2/0 Prolene. При этом фистулу периадвентициально охватывают монофиламентной нитью, концы которой выводят наружу и фиксируют на стерильный пластиковый фиксатор с длиной концов не менее 10-15 см. Через 2-4 недели, после верификации проходимости глубоких вен, затягивают концы монофиламентной нити под контролем ультразвукового дуплексного сканирования кровотока по общей бедренной вене проксимальнее уровня наложения фистулы до полного прекращения кровотока по фистуле. Концы нити завязывают на стерильном пластиковом фиксаторе и через 2 недели свободные концы нити на коже подтягивают и срезают. Способ позволяет дистанционно без выполнения повторной операции ликвидировать артериовенозную фистулу.

Однако, хирургическое вмешательство в данном случае, также ограничено только бедренным сегментом вены и трудно выполнимо при распространении тромба на наружную подвздошную вену.

Известен способ лечения острого восходящего поверхностного тромбофлебита (заявка 2008106692/14 г. Фокин А.А., БеленцовС.М.), где после кроссэктомии в дистальную культю большой подкожной вены вводят полихлорвиниловую перфорированную трубку и осуществляют вакуум-аспирацию тромботических масс из большой подкожной вены без проведения дополнительных разрезов.

В описании способа не представлены параметры аспирации. Так при высоком разряжении высока вероятность повреждения внутренней стенки вены с ее перфорированием и получением в результате массивного кровотечения. При недостаточной степени разрежения выполнение тробэктомии тромботических масс, распространяющихся из общей бедренной вены проксимальнее, выше паховой складки на наружную подвздошную вену будет не эффективна, и тромбы из наружной подвздошной вены не удалятся.

Прототипом заявляемого способа является способ тромбэктомии из глубоких вен нижних конечностей (патент №2353306 МПК A61B 17/00.). Выделяют переднюю стенку вены, доступ и гемостаз обеспечивают за счет двух П-образных швов-держалок, накладываемых поперечно в зоне планируемого разреза. При этом разрез на вене выполняют в поперечном направлении между швами-держалками, а флотирующую часть тромба удаляют за счет создания ретроградного потока в вене путем повышения внутрибрюшного давления и прижатия свободной вены выше места разреза мягким тупфером. При этом уменьшается опасность ретромбоза при тромбэктомии из глубоких вен нижних конечностей за счет уменьшения травматизации венозной стенки, уменьшения повреждения эндотелия, а также уменьшения нарушения трофики из-за повреждения vasa vasorum и нервных волокон

Однако вышеописанная методика не позволяет эффективно, без риска повреждения стенки вены, выполнить тромбэктомию при распространении тромботических масс из общей бедренной вены проксимальнее, выше паховой складки, на наружную подвздошную вену, расположение которой труднодоступно и требует более обширного хирургического вмешательства.

Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение эффективности хирургического лечения острого тромбоза наружной подвздошной вены подвздошно-бедренного сегмента вен нижних конечностей, путем полного восстановления проходимости венозных магистралей, а также исключение возможности тромбообразования в вене во время хирургического вмешательства и повреждения внутренней стенки вены.

Этот технический результат достигается тем, что при хирургическом лечении острого флотирующего тромбоза общей бедренной вены с распространением на наружную подвздошную вену, предусматривающем выполнение оперативного доступа в месте расположения бедренной вены, выделение передней стенки вены с обеспечением фиксации ее в области оперативного доступа с помощью двух нитей, выполнение поперечного разреза на вене, создание ретроградного потока в вене путем повышения внутрибрюшного давления, удаление тромботических масс и ушивание вены. В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВЛЯЕМЫМ ИЗОБРЕТЕНИЕМ, фиксацию вены осуществляют нитями-турникетами вокруг вены с размещением концов одной нити с одной стороны вены, а концов другой нити, с другой стороны, причем, перед выполнением разреза на вене между двумя нитями, осуществляют наложение зажимов на дистальный отдел общей бедренной вены и устье большой подкожной вены и повышают внутрибрюшное давление для удаления из разреза визуализируемых тромботических масс, после разреза вены вводят в нее трубчатый элемент в направлении наружной подвздошной вены и осуществляют удаление флотирующей части тромба из наружной подвздошной вены и прилегающих участков бедренной вены с помощью создания в трубчатом элементе разрежения величиной от 200 до 300 мм рт.ст.

При этом перед наложением зажимов внутривенно вводят 2500 Ед гепарина для создания гипокоагуляции и профилактики интраоперационного тромбообразования.

При этом после создания разрежения в трубчатом элементе продвигают его по вене на расстояние до 10 см

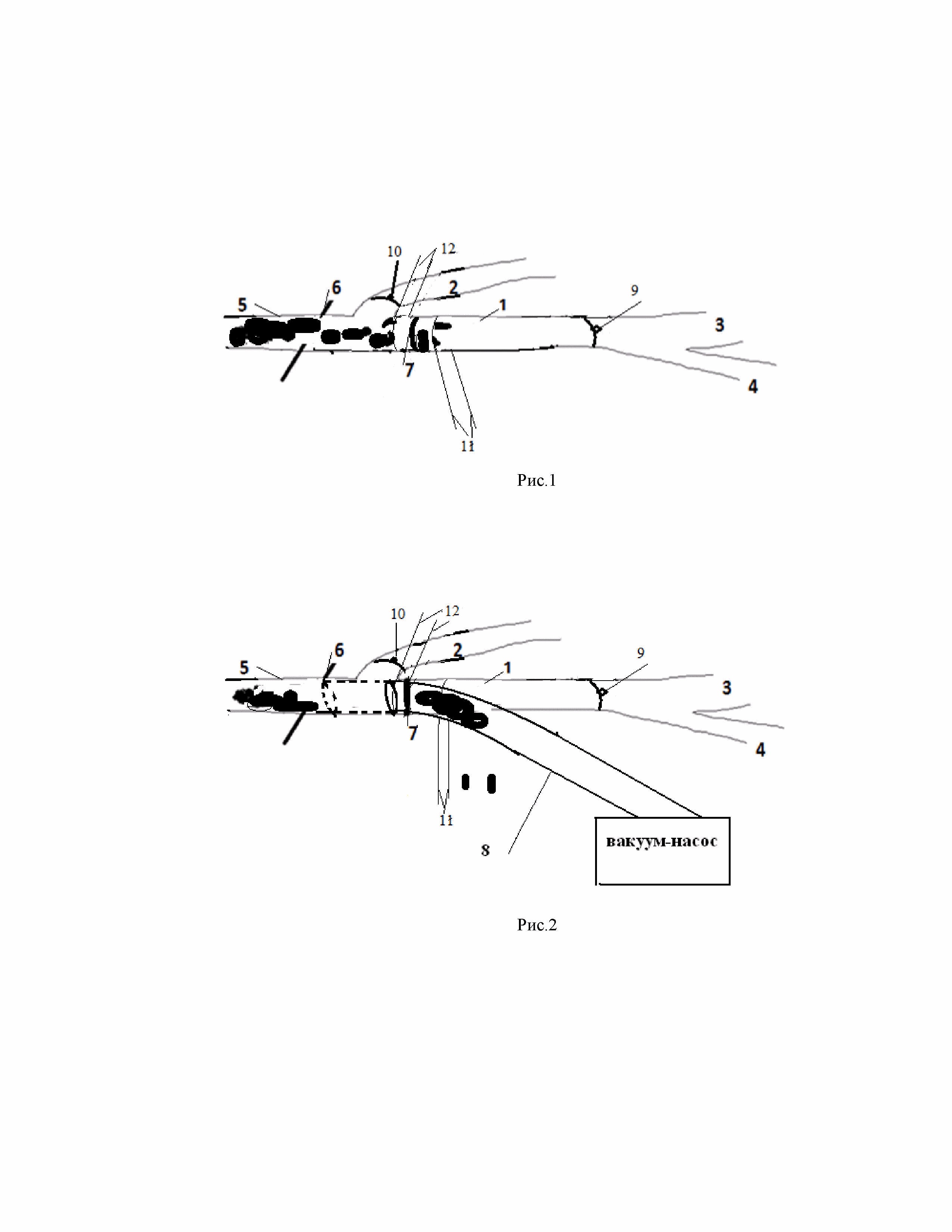

Способ поясняется рисунками. На фигуре 1 приведено изображение вены на этапе удаления тромба, а именно, удаления визуализируемых тромботических масс из просвета вены путем создания повышенного внутрибрюшного давления и ретроградного кровотока. На фигуре 2 приведено изображение вены на этапе вакуум-аспирации вены. На рисунках: 1 – общая бедренная вена, 2 – большая подкожная вена, 3 – поверхностная бедренная вена, 4 – глубокая бедренная вена, 5 наружная подвздошная вена, 6 – проекция паховой связки, 7 – место поперечного рассечения вены, 8 – трубка, соединенная с вакуум-насосом, 9,10 – зажимы, накладываемые на вены, 11, 12 – нити швов -держалок.

Способ осуществляют следующим образом. При диагностике острого флотирующего тромбоза наружной полой вены подвздошно-бедренного сегмента вен нижних конечностей пациенту под спинальной анестезией выполняется хирургическое вмешательство. Предпочтительно после выполнения оперативного доступа в месте расположения бедренной вены, при котором выделяют переднюю стенку бедренной вены 1, с фиксацией ее с помощью двух нитей-турникетов 11 и 12 – проведением каждой из двух нитей вокруг вены с размещением концов одной нити с одной стороны вены, а концов другой нити, с другой стороны. До пережатия магистральных сосудов осуществляют внутривенное введение 2500Ед гепарина, после чего накладывают сосудистые зажимы 9, 10 на дистальные отделы общей бедренной вены 1 и устье большой подкожной вены 2, затем в условиях повышенного внутрибрюшного давления, создаваемого пробой Вальсальвы, выполняют поперечное вскрытие – разрез 7 проксимального отдела общей бедренной вены и с током крови удаляют видимые тромботические массы. Затем вводят полихлорвиниловую трубку 8, подсоединенную к вакуумному насосу, например медицинскому отсосу FAZZINI F–90/F4, в просвет проксимального отдела общей бедренной вены и выполняют вакуум-аспирацию содержимого из просвета вены с тромботическими массами, одновременно продвигая трубку в направлении наружной подвздошной вены до 10см. Разрежение в трубке составляет от 200 до 300 мм рт.ст., что предотвращает от повреждения клапанного аппарата вены и перфорации стенки вены, так как известно, что именно давление до 300 мм рт.ст вены выдерживают (Амбулаторная хирургия.Учебно-методическоепособие / Под редакцией Чернядьева С.А., Коновалова П.П. – Екатеринбург, 2012. – 127с с104 – 105). Нижний предел выбран эмпирически путем подбора величины давления, при котором оно в ряде случаев достаточно, чтобы провести процедуру быстро, минимально подвергая вену влиянию отрицательного давления. При недостаточности такого разрежения его постепенно повышают, но не более, чем до 300 мм рт.ст. После удаления тромботических масс поперечно ушивается стенка вены, снимаются зажимы и выполняется ультразвуковое доплерографическое исследование с применением цветного доплера для оценки объемного кровотока в зоне воздействия. При отсутствии тромботических масс в просвете подвздошно-бедренного сегмента вен, оперативное вмешательство заканчивается. С целью предотвращения свертывания крови в емкость вакуумного отсоса, предварительно наливаем гепаринизированный раствор 0,9% натрия хлорида 100мл, где содержится 10000Ед гепарина. Это делается для того, чтобы проконтролировать, что удалены тромботические массы, которые попадают в полость насоса. В противном случае за тромботические массы могут быть приняты сгустки свернувшейся крови из вены. После операции содержимое емкости отсоса выливают на марлевую салфетку, дополнительно контролируется наличие тромботических масс.

В послеоперационном периоде пациенты получают антикоагулянтную терапию в виде гепарина до 5-7 дней под контролем АЧТВ (1,5-2 нормы), с последующим переводом на новые оральные антикоагулянты. На следующий день после операции выполняется ультразвуковой контроль, при наличии адекватного кровотока в системе вен нижних конечностей, пациента активизируем.

Пример 1. Пациентка К, 64 года, поступила в клинику на плановую операцию с диагнозом: Левосторонний коксартроз 3 степени. Ожирение 2 степени. Варикозная болезнь вен нижних конечностей. ХВН 1 степени. После предоперационной подготовки больной выполнено эндопротезирование левого тазобедренного сустава по стандартной методике.

Через сутки после операции по данным УЗДГ вен н/к выявлен флотирующий тромб глубокой бедренной вены с распространением на общую бедренную, наружную подвздошную вену более 7 см. В срочном порядке пациентке выполнено оперативное вмешательство. После выполнения доступа к общей бедренной вене, выше и ниже предполагаемого разреза подведены два турникета для лучшей мобилизации, после внутривенной инъекции 2500 Ед гепарина наложены сосудистые зажимы на дистальные отделы общей бедренной вени и устье большой подкожной вены, в условиях повышенного внутрибрюшного давления, созданного посредством пробы Вальсальвы, поперечно вскрыт проксимальный сегмента общей бедренной вены. При помощи пинцета эвакуированы видимые в просвете тромботические массы, затем в просвет вены вставлена полихлорвиниловая трубка с разрежением 200 мм.рт.ст., которая была продвинута в просвет наружной подвздошной вены на 10см. Имеющегося разрежения было достаточно для вакуумной тромбэкстракции (визуализировали продвижение тромботических масс по трубке). Затем поперечно ушивали разрез общей бедренной вены, после снятия зажимов и тчательного гемостаза проводили ультразвуковое доплерографическое исследования, по данным которого на видимых участках тромботических масс в венах не было обнаружено. В дальнейшем проводилось послойное ушивание раны с наложением асептической повязки. Послеоперационный период без осложнений, пациентка вертикализирована на следующий день после тромбэктомии, выписана в удовлетворительном состоянии через 7 дней после эндопротезирования тазобедренного сустава.

Пример 2. Пациент М, 76 лет. Доставлена в стационар с диагнозом: Перелом шейки бедренной кости справа. Сопутствующая патология: ИБС, стенокардия напряжения ФКII. Атеросклероз артерий нижних конечностей. После предоперационной подготовки выполнено эндопротезирование правого тазобедренного сустава. Через сутки после операции по данным УЗДГ вен н/к выявлен флотирующий тромб общей бедренной вены с распространением на наружную подвздошную вены до 6 см. В срочном порядке выполнена тромбэктомия из наружной подвздошной, общей бедренной вен согласно вышеописанному методу, но в данном случае для полной вакуум тромбэкстракции понадобилось повысить разрежение до 300мм.рт.ст., так как при меньшем разрежении мы не наблюдали перемещение тромботических масс в просвет трубки Послеоперационный период без осложнений, пациентка выписана на 8-е сутки после эндопротезирования тазобедренного сустава.

Заявляемый способ применен у 8-ми пациентов с острым флотирующим тромбозом подвздошно-бедренного сегмента вен нижних конечностей. Все пациенты прооперированы в день постановки диагноза, среднее время хирургического вмешательства составило 45,5±7,4 мин. Послеоперационное ведение пациентов не отличалось от стандартного ведения пациентов с проксимальным тромбозом. Ранняя хирургическая тактика позволила в кратчайшие сроки физически активировать пациентов, что благоприятно сказалось на реабилитации пациентов после ортопедического вмешательства. В последующем пациенты принимали новые оральные антикоагулянты до полной реканализации бедренно-подколенного сегмента глубоких вен н/конечностей с последующим переходом на дезагреганты (аспирин). Послеоперационных осложнений не наблюдалось.