Результат интеллектуальной деятельности: Способ оценки эффективности фотодинамической терапии методом оптической когерентной ангиографии в эксперименте

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к экспериментальной медицине, в частности, может быть использовано для мониторинга эффективности лечения поверхностных опухолей методом фотодинамической терапии (ФДТ) с помощью метода оптической когерентной ангиографии (ОКА), основанного на анализе вариации спекловой картины ОКТ сигнала.

В медицине известен способ лечения поверхностных опухолей методом фотодинамической терапии (ФДТ) (Cabete, J. et al. Long-term recurrence of nonmelanoma skin cancer after topical methylaminolevulinate photodynamic therapy in a dermato-oncology department. Brazilian Annals of Dermatology 90(6), 846-850, 2015; Gangloff, P. et al. Photodynamic therapy as salvage treatment for recurrent head and neck cancer. Médecine Buccale Chirurgie Buccale 18, 325-331, 2012).

ФДТ представляет собой метод локальной активации светом накопившегося в опухоли фотосенсибилизатора, в присутствии кислорода тканей приводящий к развитию фотохимической реакции и разрушению опухолевых клеток (Странадко Е. Ф. Исторический очерк развития фотодинамической терапии. Лазер. мед. 6(1), 4-8, 2002). Известно, что основную роль в ФДТ играет синглетный кислород, который образуется как при передаче энергии от возбуждённой молекулы фотосенсибилизатора молекуле кислорода, так и в молекулах липидов и белков мембран клеток и внутриклеточных органелл при взаимодействии с квантом света. Синглетный кислород разрывает цепочки молекул с образованием свободных радикалов, повреждением клеточных мембран и гибели клеток (Красновский А. А. Фотодинамическое действие и синглетный кислород. Биофизика. 49(2), 305–321, 2004).

Механизм ФДТ достаточно сложный и полностью не изучен. Сложность метода заключается в первую очередь в многокомпонентности. Так, для ФДТ требуется лекарственный препарат – фотосенсибилизатор, который должен накопиться в опухоли в достаточной концентрации. От места локализации фотосенсибилизатора в опухолевой ткани (в самих опухолевых клетках, в сосудах, строме) зависит степень повреждения ткани (Shirmanova M, et al. Towards PDT with Genetically Encoded Photosensitizer KillerRed: A Comparison of Continuous and Pulsed Laser Regimens in an Animal Tumor Model. PLoS ONE 10(12): e0144617, 2015; Serebrovskaya E.O. et al. Phototoxic effects of lysosome-associated genetically encoded photosensitizer KillerRed. J Biomed Opt. 19(7):071403, 2014).

Другой компонент ФДТ – свет. Доза облучения, плотность мощности, длительность воздействия, а также временной интервал между введением препарата и облучением, играют важную роль в эффективности ФДТ (Fignar V. et al. Drug and light dose dependence of photodynamic therapy: a study of tumor and normal tissue response. Photochemistry and Photobiology 46(5), 837-841, 1987; Mallidi S. et al. Prediction of Tumor Recurrence and Therapy Monitoring Using Ultrasound-Guided Photoacoustic Imaging. Theranostics 5(3), 289-301, 2015).

Важную роль в разрушении опухоли в результате ФДТ играет так называемый сосудистый компонент. Повреждение сосудов при ФДТ впервые обнаружила B.W. Henderson (1985), считавшая его основным в механизме деструкции опухолей. Результатом фотодинамической реакции является разрушение эндотелия кровеносных сосудов, активация тромбоцитов с высвобождением тромбоксана и агрегация тромбоцитов (Henderson B. W., Fingar V. H. Relationship of tumor hypoxia and response to photodynamic treatment in an experimental mouse tumor. Cancer Res. 47, 3110–3114, 1987), образование пристеночных и окклюзирующих тромбов, сдавление капилляров в результате интерстициального отека (Fingar V. H., et al. Role of thromboxane and prostacyclin release on photodynamic therapy induced tumor destruction. Cancer Res. 50, 2599–2603, 1990). Все вышеперечисленное приводит к нарушению кровотока в ткани опухоли вплоть до полного его прекращения, приводящего к развитию некроза.

Ввиду многокомпонентности и сложности метода ФДТ, желательно контролировать все этапы процедуры, начиная с накопления фотосенсибилизатора, лазерной дозиметрии, выхода синглетного кислорода и, заканчивая, первичным разрушением ткани.

Поиск объективного критерия эффективности ФДТ по-прежнему является актуальной задачей для обеспечения индивидуальной терапии, поскольку из-за гетерогенности опухоли, предсказать эффективность ФДТ затруднительно: один и тот же тип опухоли может реагировать по-разному на одно и тоже проводимое лечение. Сложность выявления критерия связана как с нехваткой неинвазивных методов прижизненной оценки состояния тканей и кровотока, которые могли бы быть применены в условиях клиники, так и недостаточным пониманием механизмов ФДТ. Глубокое изучение механизмов ФДТ целесообразно проводить на экспериментальных животных с применением современных неинвазивных методов исследования. Экспериментальная модель должна была адекватно подобрана как для ФДТ, так и для метода оценки эффективности. Это позволит получать корректные, воспроизводимые результаты и делать правильные выводы.

В стандартных клинических протоколах эффективность ФДТ контролируют визуально через 3, 6, 12 месяцев, осматривая очаг поражения. При подозрении на рецидив болезни берут биопсию для подтверждения диагноза. Визуальная оценка в отдаленный период (через несколько месяцев), не позволяет повлиять на количество рецидивов. В отчете «Evaluation of Recurrence After Photodynamic Therapy with Topical Methylaminolaevulinate for 157 Basal Cell Carcinomas in 90 Patients» показано, что через 6 месяцев после ФДТ базальноклеточного рака кожи количество рецидивов достигает 20%, через 1 год – почти 30%, а через 5 лет – около 45% (Lindberg-Larsen R., et al. Evaluation of Recurrence After Photodynamic Therapy with Topical Methylaminolaevulinate for 157 Basal Cell Carcinomas in 90 Patients, Acta Derm Venereol 92, 144–147, 2012).

Наиболее точным способом оценки ожидаемой эффективности фотодинамической реакции является измерение выхода синглетного кислорода. Современные методы оценки выхода синглетного кислорода включают как методы точечной спектроскопии, так и визуализации. Все методы оценки выхода синглетного кислорода можно поделить на прямые и косвенные. Косвенные методы основаны на использовании зондовой молекулы, которая при взаимодействии с синглетным кислородом меняет свои физические свойства. Для детекции этих изменений применяют как электронный парамагнитный резонанс, так и флуоресцентные или хемилюминесцентные методы. Для каждого из методов используются свои зонды (B. Li et al. Singlet Oxygen Detection During Photosensitization. J. Innovative Optical Health Sciences 6(1) 1330002, 2013). Преимуществом этих методов является высокая чувствительность. К существенным недостаткам методов следует отнести потенциальную токсичность зондов и невозможность применения их in vivo, особенно для количественных измерений. Применение зондов делает результат зависимым от фармакокинетики, биораспределения и микролокализация зонда в клетке, что трудно контролируется в сложных системах in vivo.

Прямое детектирование люминесценции от синглетного кислорода на длине волны 1270 нм принято считать «золотым стандартом» в ФДТ дозиметрии (Niedre M. et al. Direct Near‐infrared Luminescence Detection of Singlet Oxygen Generated by Photodynamic Therapy in Cells In Vitro and Tissues In Vivo. Photochemistry and Photobiology 75(4), 382-391, 2002). Отсутствие оптимальных технических решений ограничивает возможность использования этого метода в клинической практике. Слабый люминесцентный сигнал и короткое время жизни синглетного кислорода требуют использования высокочувствительных детекторов. Квантовая эффективность имеющихся на сегодняшний день инфракрасных детекторов очень мала, к примеру, самые совершенные фотоэлектронные умножители (PMT, R5509-43/H10330-45, Hamamatsu, Japan) имеют эффективность <2% (Li B. et al. Photosensitized singlet oxygen generation and detection: Recent advances and future perspectives in cancer photodynamic therapy. J. Biophotonics 9(11–12), 1314–1325, 2016).

Известен способ оценки ожидаемой эффективности ФДТ по степени выгорания фотосенсибилизатора на флуоресцентных изображениях опухоли, полученных после ФДТ (Гамаюнов С.В. и др. Флюоресцентный мониторинг фотодинамической терапии рака кожи в клинической практике. Современные технологии в медицине 7(2), 75-83, 2015). Главным недостатком большинства устройств, реализующих этот метод, является высокая погрешность измерения, обусловленная точечным съемом данных. Кроме того, существуют работы, ставящие под сомнение строгую взаимосвязь между процентом выгорания фотосенсибилизатора и степенью опухолевого патоморфоза (Baran, T.M., Foster, T.H. Fluence Rate-Dependent Photobleaching of Intratumorally-Administered Pc 4 Does Not Predict Tumor Growth Delay. Photochem Photobiol 88(5), 1273–1279, 2012).

Поскольку ФДТ повреждает сосудистое русло, то полезным способом оценки эффективности ФДТ на уровне ткани могут служить методы оценки расстройств кровообращения.

Популярный в клинической практике метод лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) используется для оценки параметров кровотока. Метод ЛДФ основан на оптическом зондировании тканей монохроматическим светом и спектральном анализе светового сигнала, отраженного от движущихся эритроцитов. Величина сигнала ЛДФ определяется концентрацией эритроцитов в зондирующем объеме и их скоростью (Козлов В.И. и др. Лазерная допплеровская флоуметрия в оценке состояния и расстройств микроциркуляции крови. Методическое пособие для врачей. Москва 2012, 32 стр.). Недостатками метода являются нестабильность и высокая погрешность измерений. (Eriksson S. et al. Non-invasive imaging of microcirculation: a technology review. Medical Devices: Evidence and Research 7, 445–452, 2014).

Известен метод фотоакустического имиджинга, позволяющий визуализировать микроциркуляцию, не требующий применения красителя, который в настоящее время используется в экспериментах, и пока не получил широкого применения в клинических исследованиях ввиду дороговизны установки. Метод фотоакустического имиджинга основан на детекции акустических волн, генерируемых гемоглобином при поглощении лазерного импульса. Метод позволяет визуализировать кровеносные сосуды в биологических тканях на глубине до нескольких миллиметров. Достоинствами метода являются высокая контрастность изображения и высокое пространственное разрешение (10-50 мкм). Существенным ограничением метода для его использования при оценке эффективности ФДТ, является невозможность дифференцировать сосуды с движущейся и стоящей кровью. В результате ФДТ происходит тромбоз сосудов, приводящий к «сосудистому блоку», т.е. полной остановке кровотока. Метод фотоакустического имиджинга сосуды с текущей кровью и блокированные сосуды визуализирует в равной мере (Kolkman R. G. M. et al. In vivo photoacoustic imaging of blood vessels with a pulsed laser diode. Lasers Med Sci. 21, 134-139, 2006; Valluru K.S. et al. Photoacoustic Imaging in Oncology: Translational Preclinical and Early Clinical Experience. Radiology 280(2), 332-349, 2016). В тоже время известна работа, в которой методом фотоакустического имиджинга изучали параметр насыщения ткани кислородом до ФДТ, через 6 часов и 24 часа после ФДТ. Установлено, что только через 24 часа после ФДТ по значению параметра насыщения опухоли кислородом можно предсказать вероятность хорошего ответа на ФДТ или рецидива (Mallidi S. et al. Prediction of Tumor Recurrence and Therapy Monitoring Using Ultrasound-Guided Photoacoustic Imaging. Theranostics 5(3), 289-301, 2015). Недостатком описанного метода является высокая стоимость перестраиваемого лазера, необходимого для этой установки, что ограничивает широкое клиническое применение метода.

Известен способ визуализации сосудов методом оптической когерентной томографии с эффектом Доплера (Доплер ОКТ). Эффект Доплера заключается в изменении частоты и длины волны излучения, воспринимаемых детектором, вследствие движения рассеивателей и/или движения детектора. Приближение рассеивателей к детектору увеличивает частоту излучения, отдаление – уменьшает её. По изменению частоты вычисляется скорость рассеивателей. Доплеровские ОКТ методы позволяют формировать трехмерные изображения кровотока в тканях с возможностью получения количественной информации. Основные трудности этого подхода связаны с неспособностью обнаруживать сосуды, ориентированные почти перпендикулярно направлению распространения зондирующего оптического пучка (Зайцев В.Ю. и др. Современные тенденции в многофункциональной оптической когерентной томографии. II. Метод корреляционной стабильности в ОКТ-эластографии и методы визуализации кровотока). Известна работа, в которой методом эндоскопической Доплер ОКТ показана сосудистая реакция слизистой пищевода Баррета на ФДТ, однако критерий эффективности терапии авторами не сформулирован (Standish B.A. et al. Doppler optical coherence tomography monitoring of microvascular tissue response during photodynamic therapy in an animal model of Barrett's esophagus. Gastrointest Endosc. 66(2), 326-33, 2007).

Известен метод оптической когерентной ангиографии (ОКА), основанный на анализе вариации спекловой картины ОКТ сигнала и позволяющий визуализировать сосуды с ненарушенным кровотоком; метод не чувствителен к углу между зондирующим излучением и направлением кровотока. Тромбоз и гемостаз, возникающие как следствие ФДТ, приводят к остановке кровотока, и в этом случае сосуды перестают визуализироваться на ОКА. Пространственное разрешение метода составляет 10-15 мкм. Прибор портативный, зонд стерилизуемый и может применяться как в экспериментальных, так и в клинических условиях (Maslennikova A.V., et al. In-vivo longitudinal imaging of microvascular changes in irradiated oral mucosa of radiotherapy cancer patients using optical coherence tomography. Scientific Reports 7: 16505, 2017; Sirotkina, M. A. et al. Photodynamic therapy monitoring with optical coherence angiography. Sci. Rep. 7, 41506, 2017).

Известен способ оценки эффективности ФДТ на мышиной модели аденокарциномы толстой кишки СТ-26 методом ОКА (Sirotkina, M. A. et al. Photodynamic therapy monitoring with optical coherence angiography. Sci. Rep. 7, 41506, 2017). Способ основан на проведении ОКА мониторинга состояния кровотока опухоли СТ-26, трансплантированной на наружной поверхности ушной раковины в центральной её части мышам линии Balb/c, после ФДТ. ОКА исследование поводили в опухоли до ФДТ и через 24 часа после ФДТ. Полученные ОКА изображения подвергали визуальной оценке. Отсутствие микрососудистой сетки на ОКА изображениях опухоли через 24 часа после ФДТ (из-за прекращения кровотока) считали признаком ответивших на лечение опухолей. Наличие микрососудистой сетки на ОКА изображениях опухоли через 24 часа после ФДТ (из-за сохранения кровотока) считали плохим ответом опухоли на ФДТ. Установленный критерий коррелировал с процентом некротизированных опухолевых клеток через 24 часа. В случае прекращения кровотока в опухоли через 24 часа после ФДТ, регистрируемого методом ОКА, через 7 дней после ФДТ возникал тотальный некроз опухолей (более 95% от площади опухоли занимали клетки опухоли в состоянии некроза); сохранение кровотока в опухоли, регистрируемого методом ОКА через 24 часа после ФДТ приводило к неполному некрозу опухолей (менее 95% от площади опухоли). Указанный способ выбран в качестве прототипа.

Недостатком способа является то, что с помощью выявленного критерия только 80% опухолей ответивших и не ответивших на ФДТ удается определить правильно.

Таким образом, задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является усовершенствование способа оценки эффективности фотодинамической терапии.

Техническим результатом предлагаемого способа является повышение точности оценки ответа опухоли на ФДТ в ранний период.

Технический результат достигается тем, что в способе оценки эффективности фотодинамической терапии методом оптической когерентной ангиографии (ОКА) в эксперименте, включающем проведение ОКА исследования с визуальной оценкой состояния кровотока в опухоли, трансплантированной мышам на наружной поверхности ушной раковины в центральной её части, до фотодинамической терапии (ФДТ) и через 24 часа после ФДТ, через 24 часа после ФДТ в не менее чем четырех точках, расположенных с разных сторон от центра опухоли на границе с опухолью в пределах нормальной ткани, методом ОКА получают изображения микрососудистой сетки, рассчитывают плотность сохранившей кровоток микрососудистой сетки (ПСКМС) по каждому ОКА изображению в процентах, полученному в граничных точках, рассчитывают среднее арифметическое значение ПСКМС по всем граничным точкам, при получении усредненного значения ПСКМС, рассчитанного по ОКА изображениям граничных точек после ФДТ, менее 1% ФДТ считают эффективной.

Целесообразно при исследовании состояния кровотока в нормальной ткани на границе с опухолью проводить ОКА исследование в четырех диаметрально противоположных точках, расположенных на взаимно-перпендикулярных диаметрах.

Способ осуществляют следующим образом:

В эксперименте на мышах с трансплантируемой опухолью на наружной части ушной раковины в центральной её части, при достижении опухоли наибольшего линейного размера 3,5 мм проводят ОКА-исследование, используя скоростной спектральный оптический когерентный томограф с функцией ангиографии, с длиной волны зондирующего излучения 1300 нм, пространственным разрешением 10-15 мкм, глубиной изображения до 1,2 мм, время получения 3D ОКА-изображения 26 секунд. Полученные в процессе исследования ОКА-изображения, выводятся в реальном времени на монитор компьютера, при этом визуализируются кровеносные сосуды с ненарушенным кровотоком, сосуды с нарушенным кровотоком не визуализируются. Исследование проводят в центре опухоли и в не менее чем четырех точках, расположенных с разных сторон от центра опухоли на границе с опухолью в пределах нормальной ткани. При наличии на ОКА изображениях плотной хаотично расположенной микрососудистой сетки в зоне опухоли проводят фотодинамическую терапию. В качестве фотосенсибилизатора используют Фотодитазин (Вета-гранд, Россия) в дозе 5 мг/кг массы животного. ФДТ проводят через 1 час после внутривенного введения фотосенсибилизатора диодным лазером с длиной волны 658 нм, соответствующей длине волны поглощения фотодитазина, в режиме 100 Дж/см2 с плотностью мощности 100 мВт/см2. Через 24 часа после ФДТ проводят ОКА-исследование в тех же областях, рассчитывают плотность сохранившей кровоток микрососудистой сетки (ПСКМС) по ОКА изображениям, рассчитывают среднее арифметическое значение ПСКМС по всем граничным точкам, при получении усредненного значения ПСКМС, рассчитанного по ОКА изображениям граничных точек после ФДТ, менее 1% ФДТ считают эффективной.

Предлагаемый способ использован в оценке эффективности ФДТ. Предлагаемым способом исследовано 30 животных – самки линии Balb/c с привитой на ухо опухолью колоректального рака мышей CT-26 в дозе 200 тыс. клеток в 20 мкл буферного раствора PBS (n=23) и привитым на ухо раком молочной железы мышей 4Т1 (n=7). Исследование проводилось в четырех диаметрально противоположных точках, расположенных на взаимно-перпендикулярных диаметрах (фиг. 1). На фигуре 1 представлена фотография уха с привитой опухолью и схемой проведения ОКА исследования, где позиция 1 – центр опухоли, позиции 2-5 – точки измерения на границе с опухолью. 13 животных с опухолью СТ-26 характеризовались отсутствием сохранившей кровоток микрососудистой сетки на ОКА изображениях в опухоли через 24 часа после ФДТ и снижением плотности, сохранившей кровоток микрососудистой сетки на границе опухоли в точках 2-5 в среднем до значений менее 1% от площади ОКА изображения, через 7 дней после ФДТ такие опухоли были в состоянии тотального некроза. У 10 животных с опухолью СТ-26 зафиксировано снижение плотности сохранившей кровоток микрососудистой сетки в точках на границе опухоли, усредненное значение по точкам 2-5 получено более 1% от площади ОКА изображения, через 7 дней опухоли погибли частично, при этом 5 животных характеризовались отсутствием сохранившей кровоток микрососудистой сетки в опухоли на ОКА изображениях и 5 животных характеризовались наличием сохранившей кровоток микрососудистой сетки в опухоли и неизменным значением плотности сохранившей кровоток микрососудистой сетки вокруг опухоли в точках 2-5. 5 животных с опухолью 4Т1 характеризовались отсутствием сохранившей кровоток микрососудистой сетки на ОКА изображениях в опухоли через 24 часа после ФДТ и снижением плотности сохранившей кровоток микрососудистой сетки на границе опухоли в точках 2-5 в среднем до значений менее 1% от площади ОКА изображения, через 7 дней после ФДТ такие опухоли были в состоянии тотального некроза. 2 животных с опухолью 4Т1 характеризовались отсутствием сохранившей кровоток микрососудистой сетки в опухоли на ОКА изображениях через 24 часа и снижением плотности, сохранившей кровоток микрососудистой сетки на границе опухоли в точках 2-5 в среднем до значений более 1% от площади ОКА изображения, через 7 дней опухоли погибли частично.

Таким образом, разработанный способ позволяет осуществить раннюю малоинвазивную оценку эффективности ФДТ и с вероятностью 100% определить опухоли ответившие и не ответившие на ФДТ, т.к. он характеризуется получением дополнительной информации о состоянии кровотока в нормальной ткани на границе с опухолью.

Примеры конкретного использования предлагаемого способа

Пример 1.

Выписка из протокола эксперимента № 27

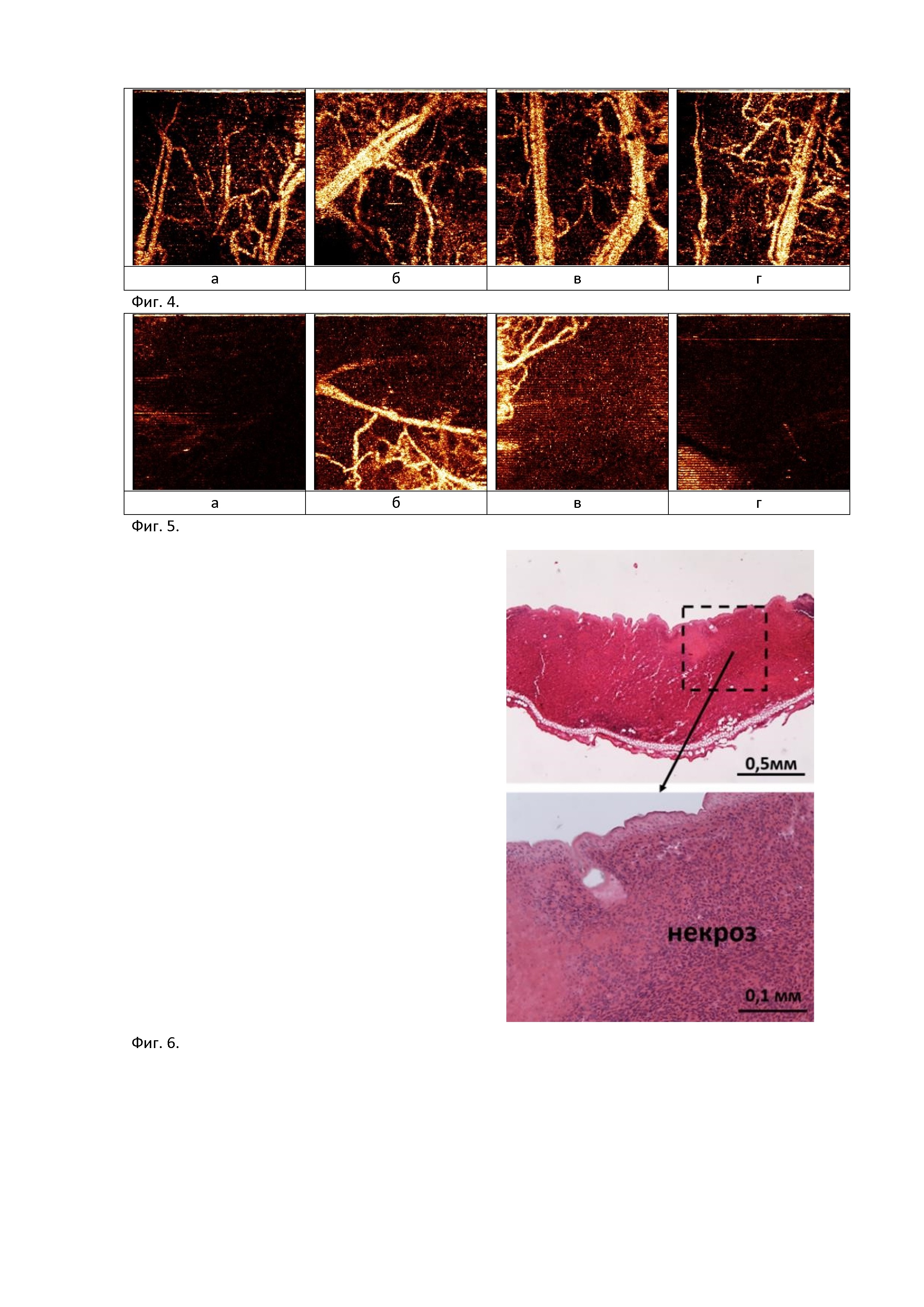

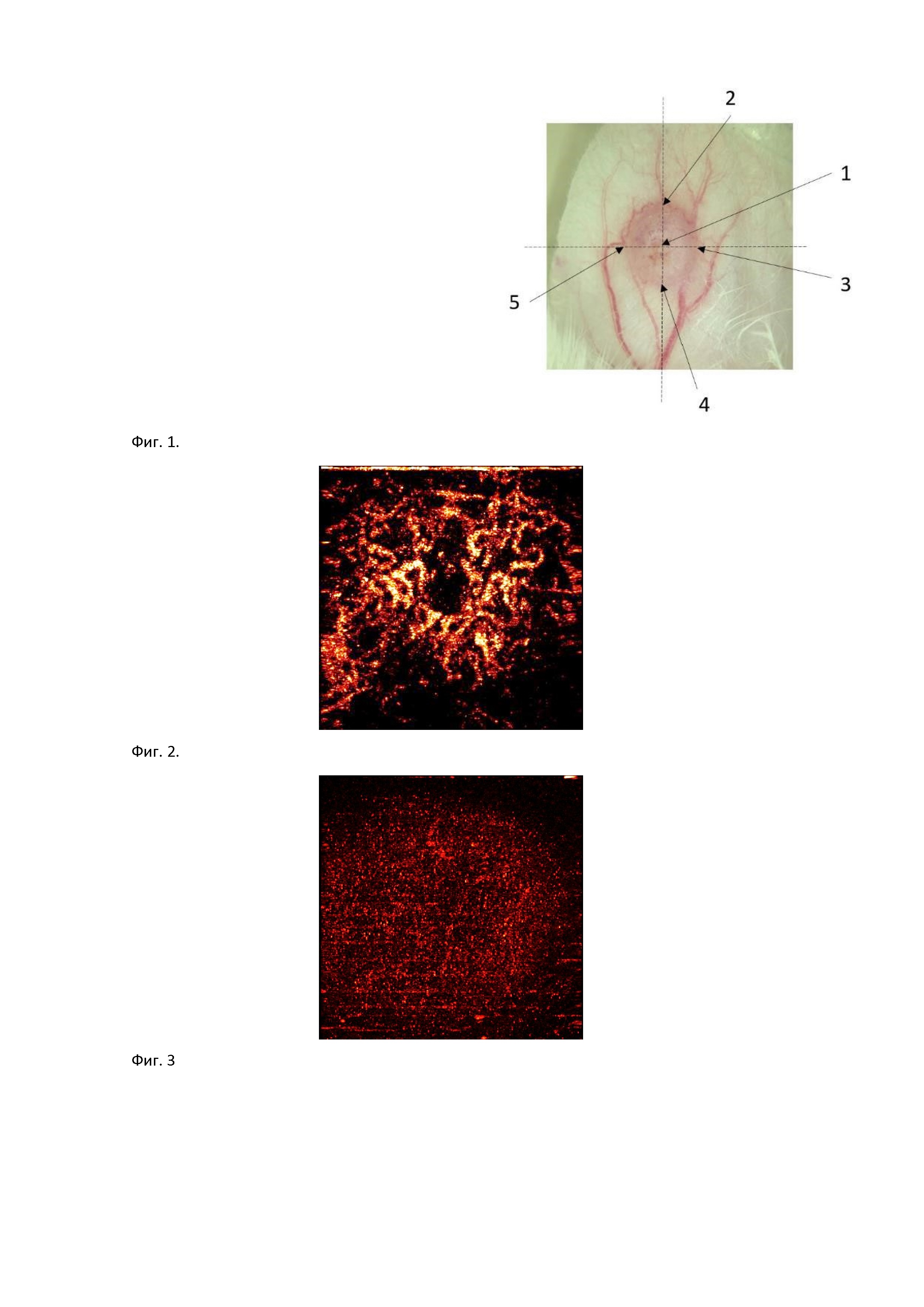

13 июля 2016 г. Самка мышей линии Balb/c № 14, масса 22,0 г с привитой внутрикожно опухолью аденокарцинома толстой кишки мыши (СТ-26). Прививку опухоли проводили тонкой иглой 32G (0,23х12мм) путем вкола суспензии культуры опухолевых клеток в дозе 200 тысяч клеток в 20 мкл среды PBS на наружной поверхности ушной раковины в центральной её части 29 июня 2016 г. ФДТ на 14 день роста опухоли, когда ее объем составлял 11,6 мм3. Внутривенно в хвостовую вену вводили фотодитазин (Вета-гранд, Россия) в дозе 5 мг/кг массы животного. Фотодинамическую терапию начинали через 1 час после введения фотодитазина. Облучали опухоль и по 2 мм окружающей нормальной ткани с каждой стороны диодным лазером с длиной волны 658 нм в дозе 100 Дж/см2 при плотности мощности 100 мВт/см2. До ФДТ получали ОКА изображения из центра опухоли и 4 изображения окружающей ткани на границе с опухолью в четырех диаметрально противоположных точках. Через 24 часа после ФДТ ОКА изображения получали в тех же точках. На полученных изображениях оценивали плотность сохранившей кровоток микрососудистой сетки (ПСКМС), по точкам 2-5 получали среднее значение ПСКМС. Через 7 дней после ФДТ проводили гистологическое исследование опухолевой ткани. ПСКМС в опухоли до ФДТ составила 8,5%, а через 24 часа после ФДТ – 0%. ОКА изображение, полученное из центра опухоли СТ-26 до проведения ФДТ приведено на фигуре 2, через 24 часа после проведения ФДТ - на фигуре 3. ОКА изображения полученные из четырех точек на границе опухоли СТ-26, соответствующие позициям 2-5 фиг. 1, до проведения ФДТ приведено на фигуре 4, где а – ОКА изображение, полученное из точки, соответствующей позиции 2 фиг.1, б - ОКА изображение, полученное из точки, соответствующей позиции 3 фиг.1, в - ОКА изображение, полученное из точки, соответствующей позиции 4 фиг.1, г - ОКА изображение, полученное из точки, соответствующей позиции 5 фиг.1, а через 24 часа после проведения ФДТ ОКА изображения, полученные в тех же точках, - на фигуре 5. ПСКМС в нормальной ткани на границе с опухолью до ФДТ составила: 2,4%, 3,3%, 3,5%, 3,7%, в среднем 3,225%, а через 24 часа после ФДТ – 0,0%, 1,6%, 0,7%, 0,0% соответственно, в среднем 0,575%, что менее 1%, поэтому ФДТ оценена как эффективная, т.е. опухоль ответила на ФДТ. На гистологических препаратах через 7 дней после ФДТ обнаружен тотальный, 100% некроз опухолевых клеток – опухоль погибла полностью, что не предполагает развитие рецидива. Фотография гистологического препарата опухоли СТ-26 через 7 дней после ФДТ (окраска гематоксилином и эозином) представлен на фигуре 6.

Пример 2.

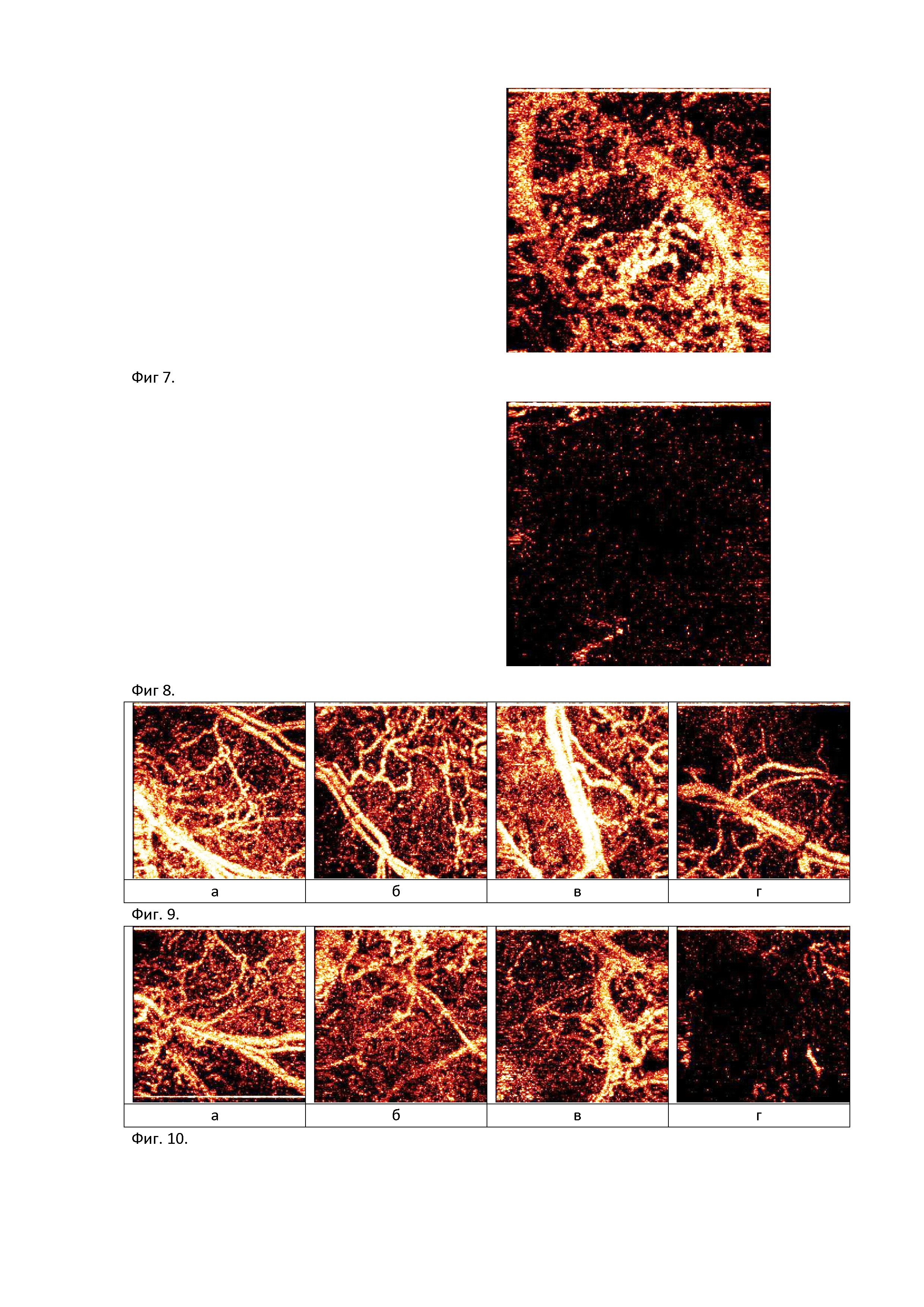

Выписка из протокола эксперимента № 27

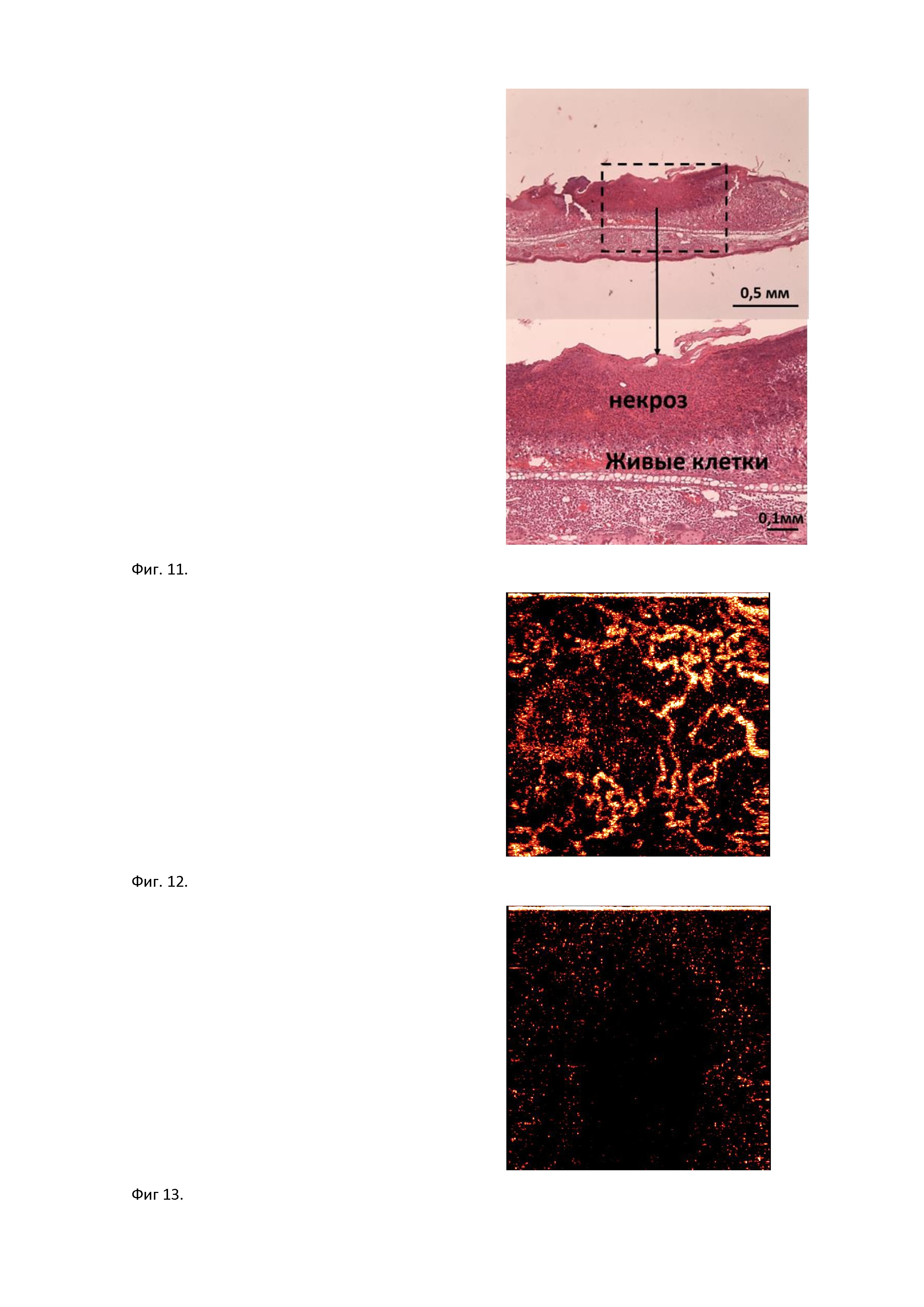

13 июля 2016 г. Самка мышей линии Balb/c № 20, масса 22,1 г с привитой внутрикожно опухолью аденокарцинома толстой кишки мыши (СТ-26). Прививку опухоли проводили 29 июня 2016 г. как описано в примере 1. ФДТ проводили на 14 день роста опухоли, когда ее объем составлял 10,0 мм3. ФДТ проводили по методике, приведенной в примере 1. ОКА исследование проводили по методике, описанной в примере 1. ОКА изображение, полученное из центра опухоли СТ-26 до проведения ФДТ приведено на фигуре 7, через 24 часа после проведения ФДТ - на фигуре 8. ПСКМС в опухоли до ФДТ составила 8,1%, а через 24 часа после ФДТ – 0%. Выбор граничных точек и измерения в них проводились аналогично примеру 1. ОКА изображения, полученные из четырех точек на границе опухоли СТ-26, до проведения ФДТ приведены на фигуре 9, через 24 часа после проведения ФДТ - на фигуре 10. ПСКМС в нормальной ткани вокруг опухоли, рассчитанная по ОКА-изображениям, до ФДТ составила: 3,7%, 1,4%, 2,2%, 2,2 %, в среднем 2,375%, а через 24 часа после ФДТ – 3,0%, 2,1%, 2,1%, 0,0%, в среднем 1,8%, что более 1%, поэтому ФДТ оценена как не эффективная, т.е. опухоль не ответила на ФДТ. На гистологических препаратах через 7 дней после ФДТ обнаружен частичный некроз опухолевых клеток, занимающий 60% площади опухоли – опухоль погибла частично, возможен рецидив, что требует изменения тактики лечения. Фотография гистологического препарата опухоли СТ-26 через 7 дней после ФДТ (окраска гематоксилином и эозином) представлен на фигуре 11.

Пример 3.

Выписка из протокола эксперимента № 36

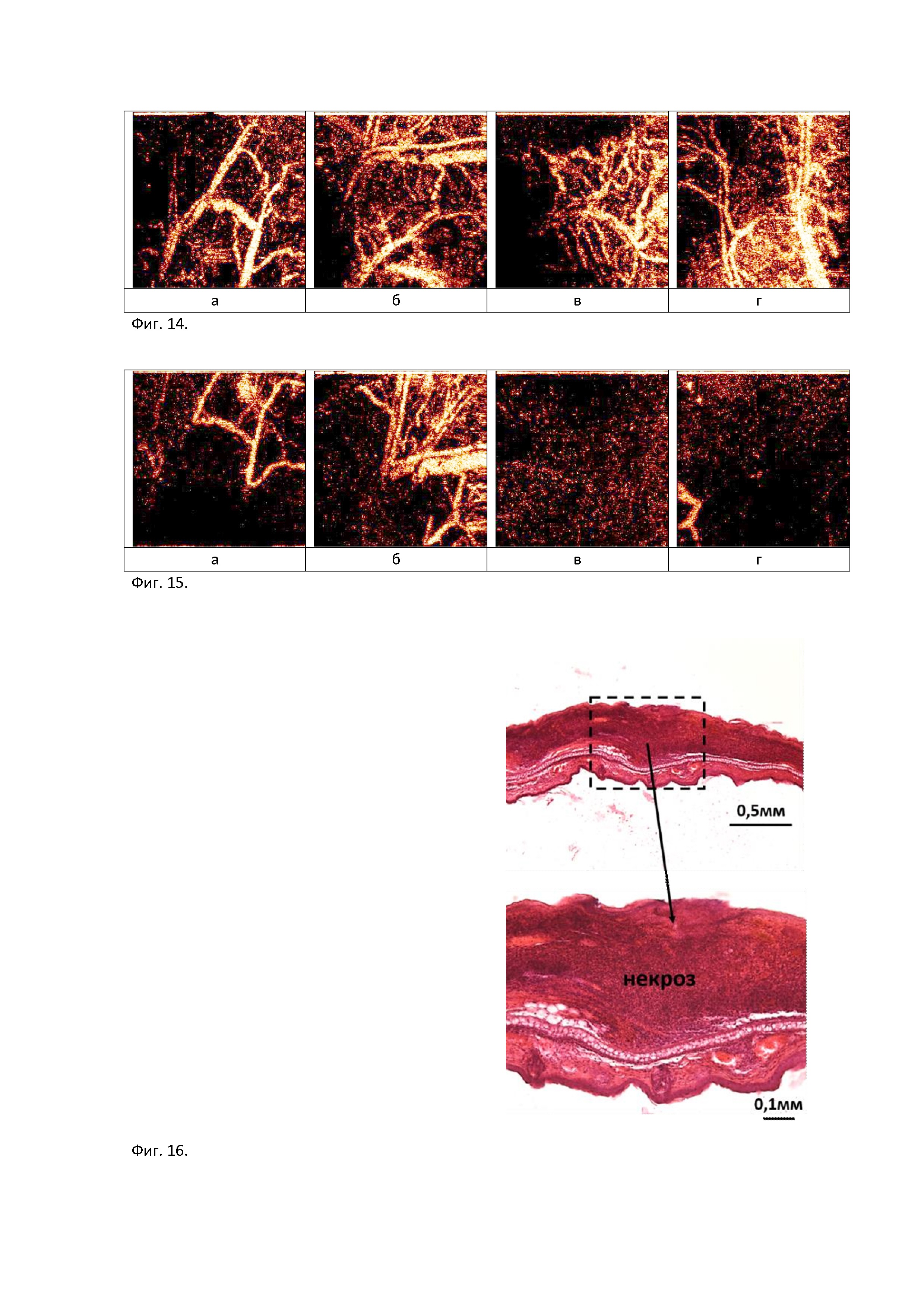

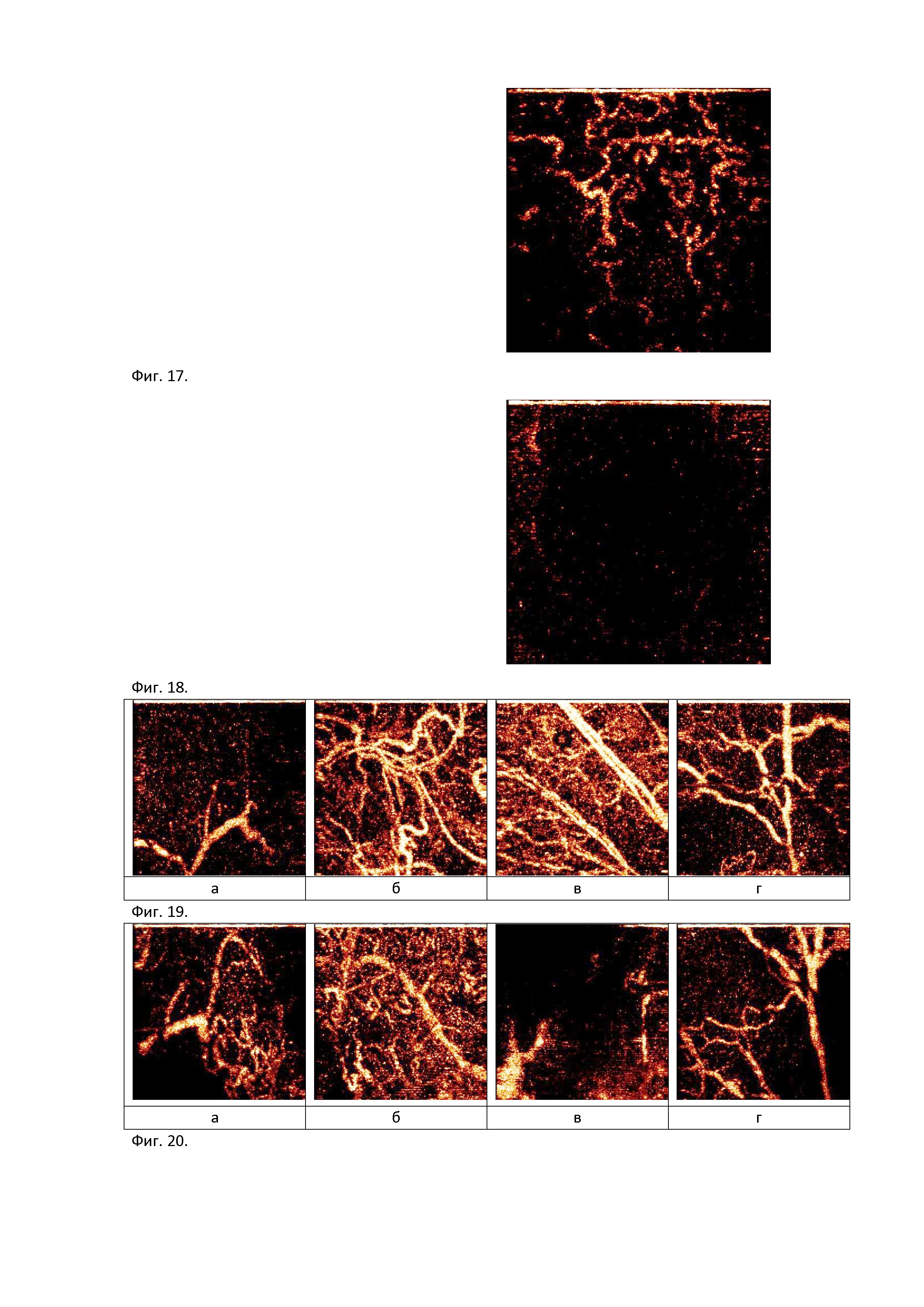

05 февраля 2018 г. Самка мышей линии Balb/c № 20, масса 20,4 г с привитой внутрикожно опухолью рак молочной железы мыши (4Т1). Прививку опухоли проводили 25 января 2018 г. как описано в примере 1. ФДТ проводили на 12 день роста опухоли, когда ее объем составлял 39,7 мм3. ФДТ проводили по методике, приведенной в примере 1. ОКА исследование проводили по методике, описанной в примере 1. ОКА изображение, полученное из центра опухоли 4Т1, до проведения ФДТ приведено на фигуре 12, через 24 часа после проведения ФДТ - на фигуре 13. ПСКМС в опухоли до ФДТ составила 0,65%, а через 24 часа после ФДТ - 0%. Выбор граничных точек и измерения в них проводились аналогично примеру 1. ОКА изображения, полученные из четырех точек на границе опухоли 4Т1, до проведения ФДТ приведены на фигуре 14, через 24 часа после проведения ФДТ - на фигуре 15. ПСКМС в нормальной ткани вокруг опухоли до ФДТ составила: 3,8%, 3,3%, 2,4%; 4,0 %, в среднем 3,375%, а через 24 часа после ФДТ –0,6%; 1,6%; 0,0%; 0,03%, в среднем 0,575% что менее 1%, поэтому ФДТ оценена как эффективная, т.е. опухоль ответила на ФДТ. На гистологических препаратах через 7 дней после ФДТ обнаружен тотальный, 100% некроз опухолевых клеток – опухоль погибла полностью, что не предполагает развитие рецидива. Фотография гистологического препарата опухоли 4Т1 через 7 дней после ФДТ (окраска гематоксилином и эозином) представлен на фигуре 16.

Пример 4.

Выписка из протокола эксперимента № 36

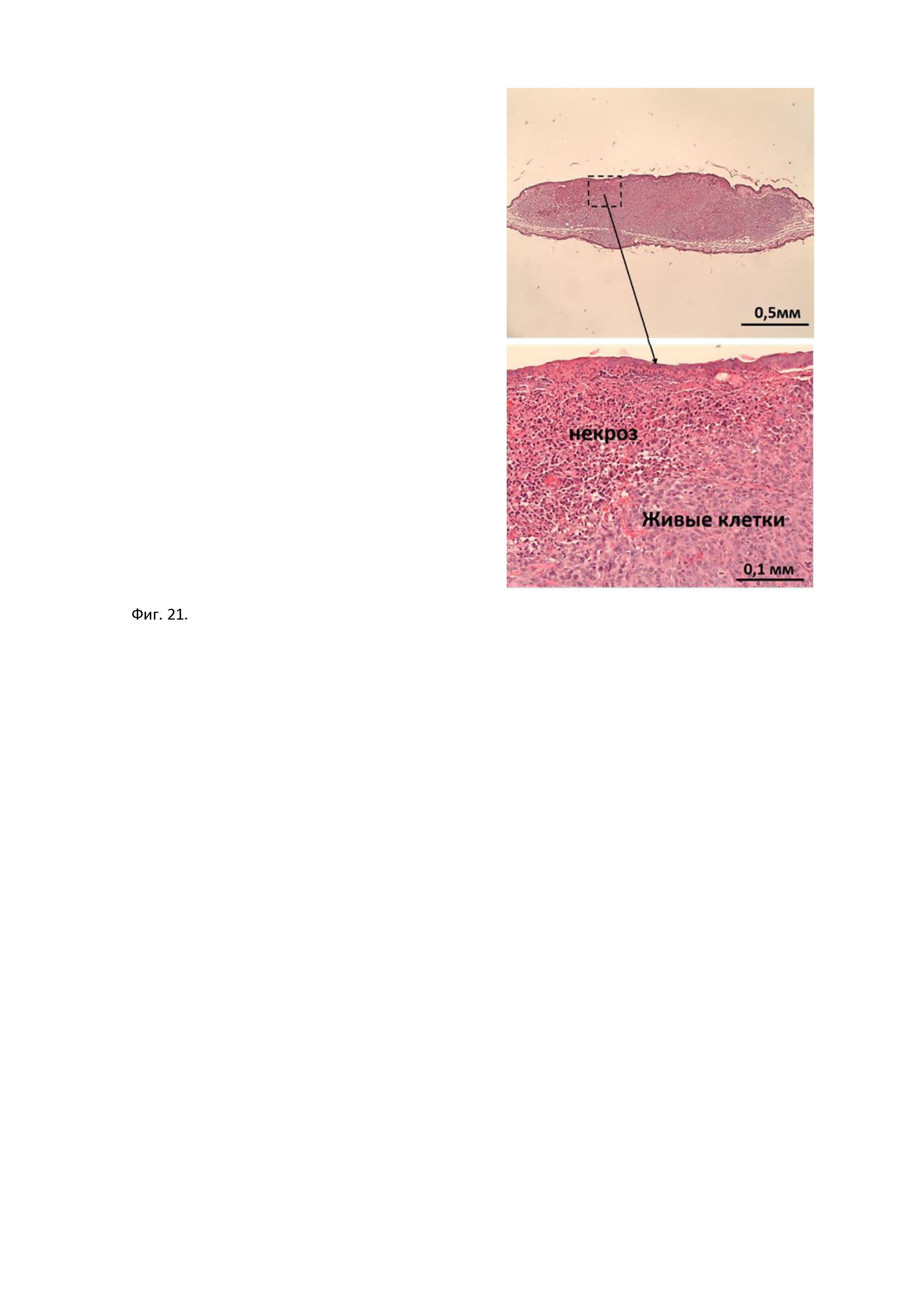

05 февраля 2018 г. Самка мышей линии Balb/c № 13, масса 21,6 г с привитой внутрикожно опухолью рак молочной железы мыши (4Т1). Прививку опухоли проводили 25 января 2018 г. как описано в примере 1. ФДТ проводили на 12 день роста опухоли, когда ее объем составлял 38,4 мм3. ФДТ проводили по методике, приведенной в примере 1. ОКА исследование проводили по методике, описанной в примере 1. ОКА изображение, полученное из центра опухоли 4Т1 до проведения ФДТ приведено на фигуре 17, через 24 часа после проведения ФДТ - на фигуре 18. Выбор граничных точек и измерения в них проводились аналогично примеру 1. ПСКМС в опухоли до ФДТ составила 0,8%, а через 24 часа после ФДТ - 0%. ОКА изображения, полученные из четырех точек на границе опухоли 4Т1, до проведения ФДТ приведены на фигуре 19, через 24 часа после проведения ФДТ - на фигуре 20. ПСКМС в нормальной ткани вокруг опухоли до ФДТ составила: 0,4%; 3,1%; 3,5%; 1,6%, в среднем 2,15%, а через 24 часа после ФДТ – 0,9%, 2,5%, 0,2%, 1,2% в среднем 1,2%, что более 1%, поэтому ФДТ оценена как не эффективная, т.е. опухоль не ответила на ФДТ. На гистологических препаратах через 7 дней после ФДТ обнаружен частичный некроз, занимающий 40% площади опухоли – опухоль погибла частично, возможен рецидив, что требует изменения тактики лечения. Фотография гистологического препарата опухоли 4Т1 через 7 дней после ФДТ (окраска гематоксилином и эозином) представлен на фигуре 21.

Предлагаемый способ оценки эффективности ФДТ является надежным, объективным и позволяет неинвазивно в режиме реального времени в ранний период после ФДТ (через 24 часа) по изменению плотности сохранившей кровоток микрососудистой сетки определить ответившие и не ответившие на ФДТ опухоли, что позволит избежать рецидивов в позднем периоде за счет своевременного изменения тактики лечения.

Предлагаемый способ может быть применен для подбора режима ФДТ для разных опухолевых моделей, для апробации новых видов фотосенсибилизаторов.