Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ЛИМФОГЕННЫМ ПРОГРЕССИРОВАНИЕМ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, в частности к раку предстательной железы (далее - РПЖ).

РПЖ занимает второе место в структуре онкологической заболеваемости среди мужчин в России после злокачественных новообразований легких, трахеи и бронхов. В 2015 году в РФ зарегистрировано 38812 новых случаев РПЖ. Средний возраст больных с впервые выявленным РПЖ в 2015 г. в России снизился по сравнению с 2005 г.: 69,6 и 70,6 лет соответственно. По темпу ежегодного прироста заболеваемости РПЖ занимает первое место среди других онкологических заболеваний у мужчин, что соответствует 7,76%. Прирост показателя заболеваемости в России за 10 лет (2005-2015 гг.) составил 135,5% (Злокачественные новообразования в России в 2015 г. (заболеваемость и смертность). Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. М. 2017 г.).

Несмотря на улучшение методов диагностики данной патологии и внедрение в ряде клиник обязательного определения уровня простатического специфического антигена (далее - ПСА) у мужчин пожилого возраста, частота выявления запущенных форм РПЖ в Российской Федерации остается высокой, хотя и наблюдается тенденция к увеличению диагностики локализованных форм РПЖ. Так, по данным 2015 года, локализованный РПЖ выявлен у 55,1% больных, местно-распространенный РПЖ - у 27,4% пациентов. Отдаленные метастазы и метастазы в лимфатических узлах на момент установления диагноза выявлены в 15,9% случаев. Таким образом, РПЖ является одной из наиболее актуальных проблем в онкологии на сегодняшний день.

Хирургическое или лучевое лечение являются основными методами терапии больных локализованным и местно-распространенным РПЖ. Тем не менее, рецидив или прогрессирование заболевания после проведенных радикальных методов терапии наблюдается достаточно часто. Так, биохимический рецидив после хирургического лечения развивается у 27-53% больных. Клиническая прогрессия заболевания в виде появления отдаленных метастазов имеет место только у трети больных с биохимическим рецидивом. Лечение данной категории пациентов требует индивидуализированного подхода в зависимости от распространенности метастатического процесса. Метастатический РПЖ - это гетерогенное заболевание, включающее подгруппу больных как с минимальным метастатическим поражением (так называемый олигометастатический процесс), так и подгруппу больных с обширным метастатическим поражением. Ряд исследований продемонстрировал, что объем метастатического поражения у больных РПЖ является важным прогностическим фактором, во многом определяющим прогноз заболевания. Висследовании Lussier (Lussier YA, Khodarev NN, Regan K, Corbin K, Li H, Ganai S, Khan SA, Gnerlich JL, Darga ТЕ, Fan H, Karpenko O, Paty PB, Posner MC, Chmura SJ, Hellman S, Ferguson MK, Weichselbaum RR: Oligo-and polymetastatic progression in lung metastasis patients is associated with specific micro-RNA. PlosOne 2012, 7(12): e50141) изучали различные образцы резецированных метастазов у больных с ограниченным метастатическим заболеванием, были определены различные паттерны экспрессии микро-РНК у пациентов с низкой и высокой метастатической активностью. Авторы определили возможность прогнозирования метастатического заболевания с помощью определения фенотипов метастатических очагов для каждой подгруппы. Результаты данного исследования отражают гипотезу, что наличие или развитие олигометастазов является отдельной нозологической единицей с различными биологическими механизмами, которые отличаются от диссеминированного процесса. Современные диагностические и терапевтические возможности помогут сформировать принципиально новые подходы к лечению метастатического РПЖ, что позволит оптимизировать тактику системной терапии и определить оптимальную стратегию комбинированного лечения.

Рутинные методы лучевой диагностики, применяемые в клинической практике, такие как остеосцинтиграфия, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная и компьютерная томография, обладают недостаточно высокой чувствительностью и специфичностью, особенно при обнаружении минимальных опухолевых изменений, проявляющихся незначительным повышением простатического специфического антигена (далее - ПСА). Так, при использовании остеосцинтиграфии число больных с ≤5 определяемыми очагами поражения составляет только 41%. При использовании компьютерной томографии (далее - КТ), у 73% больных выявляют >3 метастазов с медианой ПСА ≥25 нг/мл (Schweizer М, Zhou X, Wang Н, et al. Metastasis-free survival is associated with overall survival in men with PSA-recurrent prostate cancer treated with deferred androgen deprivation therapy. Annals of Oncol 2013, 24:2881-2886; Garcia J, Morenco C, Vails F, et al. Diagnostic performance of bone scintigraphy and 11C-Choline PET/CT in the detection of bone metastases in patients with biochemical recurrence of prostate cancer. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2015 May-Jun; 34(3): 155-161).

Позитронно-эмиссионная компьютерная томография (далее - ПЭТ-КТ) является относительно новым методом лучевой диагностики, который позволяет с высокой точностью верифицировать метастазы небольших размеров даже при низком уровне ПСА. Наибольшее распространение в диагностике рецидива РПЖ получили радиофармпрепараты на основе холина, меченные позитрон-излучающими радионуклидами углеродом-11 или фтором-18 (Von Eyben F, Kairemo K. Metaanalysis of 11C-holine and 18F-choline PET/CT for management of patients with prostate cancer. Nucl Med Commun 2014; 35(3): 221-30).

В последнее время в клиническую практику введены методы, основанные на использовании изотопа Галлия, а также ПЭТ-КТ с простатическим специфическим мембранным антигеном (далее - ПСМА), которые активно внедряются в ряде стран Европы и США, а также в России (Afshar-Oromieh AL, Zechmann С, Malcher A, et al. Comparison of PET imaging with a 68Ga-labelled PSMA ligand and 18F-choline-based PET/CT for the diagnosis of recurrent prostate cancer. Eur JNucl Med Mol Imaging. 2014 Jan; 41(1): 11-20. doi: 10.1007/s00259-013-2525-5. Epub 2013 Sep 27; Власова О.П., Герман К.Э., Крылов В.В. с соавт. Новые радиофармпрепараты для диагностики и лечения метастатического рака предстательной железы на основе ингибиторов простатспецифического мембранного антигена. Вестник Российской Академии Медицинских Наук 01/2015; 70(3): 360-366).

Тем не менее, данные методы доступны не во всех клиниках из-за высокой стоимости исследования.

В мире накоплен достаточный опыт хирургического лечения больных с олигометастатическим прогрессированием РПЖ после проведенных радикальных методов терапии. Основным показанием к применению данного метода терапии является наличие лимфогенного прогрессирования заболевания, т.е. наличие метастазов в лимфатических узлах (далее - ЛУ).

Несмотря на это, данная методика в настоящий момент не является стандартным лечебным подходом в данной когорте больных.

Tilki с соавторами ретроспективно проанализировали данные 58 больных РПЖ, которым выполняли спасительную лимфаденэктомию (далее - СЛАЭ) с 2005 по 2012 гг. (Tilki D, Mandel Р, Seeliger F, Kretschmer A, Karl A, Ergun S, Seitz M, Stief CG. Salvage lymph node dissection for nodal recurrence of prostate cancer after radical prostatectomy. J Urol. 2015 Feb; 193(2): 484-90). Всем больным после первичного лечения выполняли ПЭТ-КТ с 18F-холином в связи с повышением уровня ПСА, при этом патологическое накопление препарата наблюдалось по крайней мере в 1 ЛУ. У 4 больных накопление препарата выявлено также в ложе предстательной железы, у двух помимо изменений в ЛУ, диагностированы солитарные очаги в костях (признаны неспецифическими изменениями). Всем больным выполняли расширенную тазовую и/или забрюшинную лимфодиссекцию при наличии измененных ЛУ в данной зоне по результатам ПЭТ/КТ. 23(39,6%) больным выполнили только тазовую, 3 (5,2%) только забрюшинную и 32 (55,2%) подверглись расширенной тазовой и забрюшинной лимфодиссекции. Среднее число удаленных ЛУ составило 18,6 (1-88). У 45 (77,6%) пациентов выявлены метастазы в ЛУ при плановом гистологическом исследовании, у остальных 22,4% метастазов не выявлено.Среднее число удаленных метастазов - 6. Из 36 больных с предоперационным уровнем ПСА >4 нг/мл у 31 наличие метастазов подтверждено гистологически. У пациентов с уровнем ПСА до операции <4 нг/мл только в 14 случаях выявлены метастазы в ЛУ после операции (среднее число метастазов - 3). 39 больных получили адъювантную гормонотерапию (далее - ГТ) после СЛАЭ. Ответ на лечение трактовали как снижение уровня ПСА менее 0,2 нг/мл на 40 день после операции. Медиана наблюдения составила 39 месяцев. ПСА ответ отмечен у 13 (22,4%) пациентов. Только у одного больного за все время наблюдения не выявлено последующего повышения уровня маркера за весь период наблюдения. Клиническое прогрессирование опухолевого процесса диагностировано у 25 больных (48,1%). 6 (10,3%) больных умерло от прогрессирования РПЖ (все больные с наличием метастазов в других органах, кроме ЛУ по данным ПЭТ-КТ до операции). Показатель 5-летней опухолево-специфической выживаемости (далее - ОСВ) составил 71,1%. Факторами, достоверно увеличивающими ОСВ, явились уровень ПСА <4 нг/мл, отсутствие экстралимфатических очагов при ПЭТ-КТ и метастатическое поражение ≤2 ЛУ.

Недостатком данного исследования является включение в анализ больных не только лимфогенно-диссеминированным РПЖ, но также больных с наличием местного рецидива и очаговыми изменениями в костях скелета, что не позволяет точно оценить эффективность спасительной лимфаденэктомии.

Rigatti с соавторами проанализировали результаты лечения 72 больных РПЖ с биохимическим рецидивом после радикальной простатэктомии (далее - РПЭ) и метастатическим поражением ЛУ по данным ПЭТ-КТ с 11С-холином (Rigatti Р, Suardi N, Briganti A, et al. Pelvic/retroperitoneal salvage lymph node dissection for patients treated with radical prostatectomy with biochemical recurrence and nodal recurrence detected by 11C choline positron emission tomography/computed tomography. Eur Urol 2011; 60: 935-43). У всех больных исключили наличие местного рецидива и отдаленных метастазов. Средний уровень и медиана ПСА составили 3,7 и 1,5 нг/мл соответственно. Всем больным выполнили СЛАЭ, объем которой зависел от локализации очагов накопления при ПЭТ-КТ (тазовая СЛАЭ - 47(65,3%), забрюшинная лимфаденэктомия - 12(16,7%) либо их комбинация - 13(18%) больных). Среднее количество и медиана удаленных ЛУ составили соответственно 30,6(4-87) и 29. Медиана метастазов в ЛУ составила 2. У 60 (83,3%) из 72 больных гистологически подтверждено наличие метастазов в ЛУ. У 41 (56,9%) больного на 40 день после операции уровень ПСА составил <0,2 нг/мл. Немедленная адъювантная ГТ рекомендована 13 (31,7%) больным, 28 оставались под динамическим наблюдением. Биохимический рецидив развился у 24 больных из 28, что потребовало также проведения ГТ, т.е. только четверо больных за период наблюдения не получили гормонального лечения, показатель 5-летней биохимической безрецидивной выживаемости составил 19%. Показатели 5-летней выживаемости без клинического прогрессирования и ОСВ составили 34% и 75% соответственно. При анализе выявлены факторы, неблагоприятно влияющие на выживаемость: ПСА >4 нг/мл до СЛАЭ, отсутствие снижения ПСА <0,2 нг/мл после операции, наличие метастазов в забрюшинных ЛУ. Независимыми предикторами клинического прогрессирования явились ПСА >4 нг/мл, наличие накопления препарата в забрюшинных ЛУ по данным ПЭТ-КТ, а также метастатическое поражение забрюшинных ЛУ, по данным гистологического исследования.

Недостатком данной работы является включение в анализ больных с наличием лимфогенных метастазов не только в полости малого таза, но и выше бифуркации аорты -в забрюшинном пространстве.

Jilg с соавторами оценили данные 52 больных, которым провели первичное лечение по поводу РПЖ (Jilg С, Rischke Н, Reske S et al. Salvage lymph node dissection with adjuvant radiotherapy for nodal recurrence of prostate cancer. J Urol 2012; 188: 2190-7). У всех больных зарегистрирован биохимический рецидив и выявлены метастатические очаги в ЛУ по данным ПЭТ-КТ, а также подтверждено отсутствие отдаленных метастазов. Пациенты, получившие лучевую терапию после РПЭ либо до выполнения СЛАЭ, исключались из исследования. Средний уровень и медиана предоперационного ПСА составили соответственно 3,9 и 1,1 нг/мл. Среднее число и медианаудаленных ЛУ после СЛАЭ составили 23,3 и 17 соответственно. Среднее число и медиана метастазов в ЛУ: 9,7 и 4 соответственно. Критерием полного биохимического ответа после СЛАЭ считали снижение ПСА <0,2 нг/мл. Полный ПСА-ответ достигнут у 24 из 52 больных (46%). У 27 из 52 больных (52%) применяли лучевую терапию после СЛАЭ. В зону облучения включали анатомическую область, в которой были выявлены метастазы в ЛУ, подтвержденные гистологически. Медиана наблюдения за больными составила 35,5 месяцев. В группе 24 больных со снижением ПСА <0,2 нг/мл после СЛАЭ показатель безрецидивной биохимической выживаемости в течение 12 месяцев составил 71,8%. В общей группе (52 больных) пятилетняя выживаемость без прогрессирования составила 26%, опухолево-специфическая выживаемость за 5 лет наблюдения составила 78%.

Недостатком данной работы явилась разнородность групп пациентов после спасительной операции: более чем половине больных дополнительно проводили дистанционную лучевую терапию на зону удаленных лимфогенных метастазов, что затрудняет оценку влияния хирургического метода лечения на показатели выживаемости больных.

В исследовании Winter с соавторами оценили результаты СЛАЭ у 13 больных РПЖ с метастазами в ЛУ после первичного лечения (Winter A, Henke R, Wawroschek F. Targeted salvage lymphadenectomy in patients treated with radical prostatectomy with biochemical recurrence: complete biochemical response without adjuvant therapy in patients with low volume lymph node recurrence overal ong-term follow-up. BMC Urol. 2015 Feb 21; 15:10). 12 больным в качестве первичного лечения выполнили РПЭ с тазовой лимфодиссекцией, 1 больному РПЭ без лимфаденэктомии. Медиана ПСА до лечения составила 1,64 нг/мл. Всем пациентам выполнили ПЭТ-КТ, по данным которого определяли патологическое накопление препарата в ЛУ. СЛАЭ выполняли в области патологического накопления препарата по данным ПЭТ-КТ. У 11 из 13 больных метастазы в ЛУ подтверждены гистологически. 13 из 16 ЛУ, трактовавшихся при ПЭТ-КТ как метастазы, гистологически подтверждено наличие опухолевых клеток в ЛУ. У 10 пациентов из 11 зарегистрирован ПСА-ответ после операции, т.е. снижение ПСА <0,2 нг/мл без проведения ГТ. У троих больных достигнута полная ремиссия в течение всего периода наблюдения без адъювантной терапии после спасительной лимфаденэктомии (медиана наблюдения 72 месяца).

Существенным недостатком данного исследования явилось удаление только тех лимфатических узлов, которые накапливали радиофармпрепарат при ПЭТ-КТ, остальные анатомические области оставались не затронутыми в ходе операции, лимфоузлы не удаляли. С учетом того, что ПЭТ-КТ не обладает стопроцентной диагностической точностью, возможны как ложно-положительные, так и ложно-отрицательные результаты исследований, не исключено оставление не выявленных метастазов за границей спасительной лимфаденэктомии, что приведет к значительному ухудшению показателей выживаемости данной категории больных.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является работа зарубежных авторов (Suardi N, Karnes J, Joniau S, et al. Salvage lymph node dissection for patients treated with radical prostatectomy with biochemical recurrence and imaging-detected nodal metastases. J Urol 2013; 189: e317-8 doi: dx.doi.org/10.1016/j.juro.2013.02.336). Suardi с соавторами объединили опыт 5 медицинских центров, проанализировав результаты лечения 162 больных РПЖ после первичной радикальной терапии и наличием метастазов в ЛУ по данным ПЭТ-КТ с 11С холином (Suardi N, Karnes J, Joniau S, et al. Salvage lymph node dissection for patients treated with radical prostatectomy with biochemical recurrence and imaging-detected nodal metastases. JUrol 2013; 189: e317-8). Средний уровень и медиана предоперационного ПСА составили соответственно 3,6 и 1,9 нг/мл. Средняя продолжительность периода наблюдения до развития биохимического рецидива составила 29,2 месяца. Среднее число и медиана удаленных ЛУ составили 24,6 и 20 соответственно. По объему лимфодиссекции больные распределены следующим образом: тазовая у 76 больных(46,9%), забрюшинная выполнена 2 больным (1,2%) и 84 пациентам выполнили тазовую и забрюшинную СЛАЭ одновременно (51,9%). Метастатическое поражение ЛУ подтверждено гистологически у 132 больных (81,4%). Среднее число и медиана диагностированных метастазов в ЛУ составили 6,1 и 2 соответственно. У 66 (40,7%) больных после СЛАЭ отмечен полный биохимический ответ в течение 40 месяцев последующего наблюдения. В данной группе больных показатель 3-х и 5-летней безрецидивной биохимической выживаемости составили соответственно 59% и 40%. У 11 больных в течение 5 лет наблюдения не зарегистрировано биохимического рецидива без проведения ГТ. По данным мультивариантного регрессионного анализа по Коксу, только количество метастазов в ЛУ (<2 метастазов) и наличие полного биохимического ответа (снижение ПСА <0,2 нг/мл)после СЛАЭ явились независимыми факторами, влияющими на прогрессирование заболевания.

До последнего времени стандартным подходом к лечению данной категории больных является назначение паллиативной гормональной терапии, которая не может существенно улучшить показатели выживаемости пациентов. Данное изобретение, напротив, позволяет надеяться на увеличение продолжительности и качества жизни больных данной группы.

Техническая проблема направлена на диагностический поиск и удаление единичных лимфогенных метастазов рака предстательной железы у больных с прогрессированием после проведенного радикального лечения.

Использование в клинической практике заявляемого способа позволит достичь нескольких лечебных результатов:

- увеличение показателей безрецидивной выживаемости;

- отказа от проведения лекарственной гормональной терапии;

- увеличение времени до кастрационно-рефрактерной фазы РПЖ;

- увеличение показателей общей выживаемости больных.

Указанные лечебные результаты при осуществлении изобретения достигаются за счет того, что так же, как в известном способе в случае возникновения биохимического рецидива после радикального лечения (радикальная простатэктомия или лучевая терапия) больному выполняют ПЭТ-КТ всего тела с холином.

Особенность изобретения заключается в том, что при выявлении при ПЭТ-КТ единичных метастазов в тазовых лимфоузлах и отсутствия других отдаленных метастазов в костях скелета, внутренних органах и лимфоузлах других локализаций, а также местного рецидива опухоли, больному выполняют спасительную тазовую и забрюшинную лимфаденэктомию: доступ - нижнесрединная лапаротомия, поэтапно осуществляют рассечение париетальной брюшины, смещая петли кишки краниально, рассекают париетальную брюшину над подвздошными сосудами справа и слева, по переходной складке брюшины, осуществляя доступ к сосудам и клетчатке малого таза, затем рассекают брюшину по линии Тольда правого латерального канала, осуществляют доступ в забрюшинное пространство, к нижней полой вене и межаортокавальному промежутку, затем рассекают париетальную брюшину левого латерального канала, обеспечивая анатомически удобный доступ к аорте, выполняют удаление лимфогенных метастазов в соответствии с данными ПЭТ-КТ и клетчатки с лимфоузлами изрезидуальных зон, где не было выявлено лимфогенных метастазов (наружные, внутренние, обтураторные группы лимфоузлов, а также общие подвздошные, пресакральные и лимфоузлы на уровне бифуркации аорты).

Изобретение поясняется подробным описанием, сравнительным анализом исследований, клиническим примером и иллюстрациями, на которых изображено:

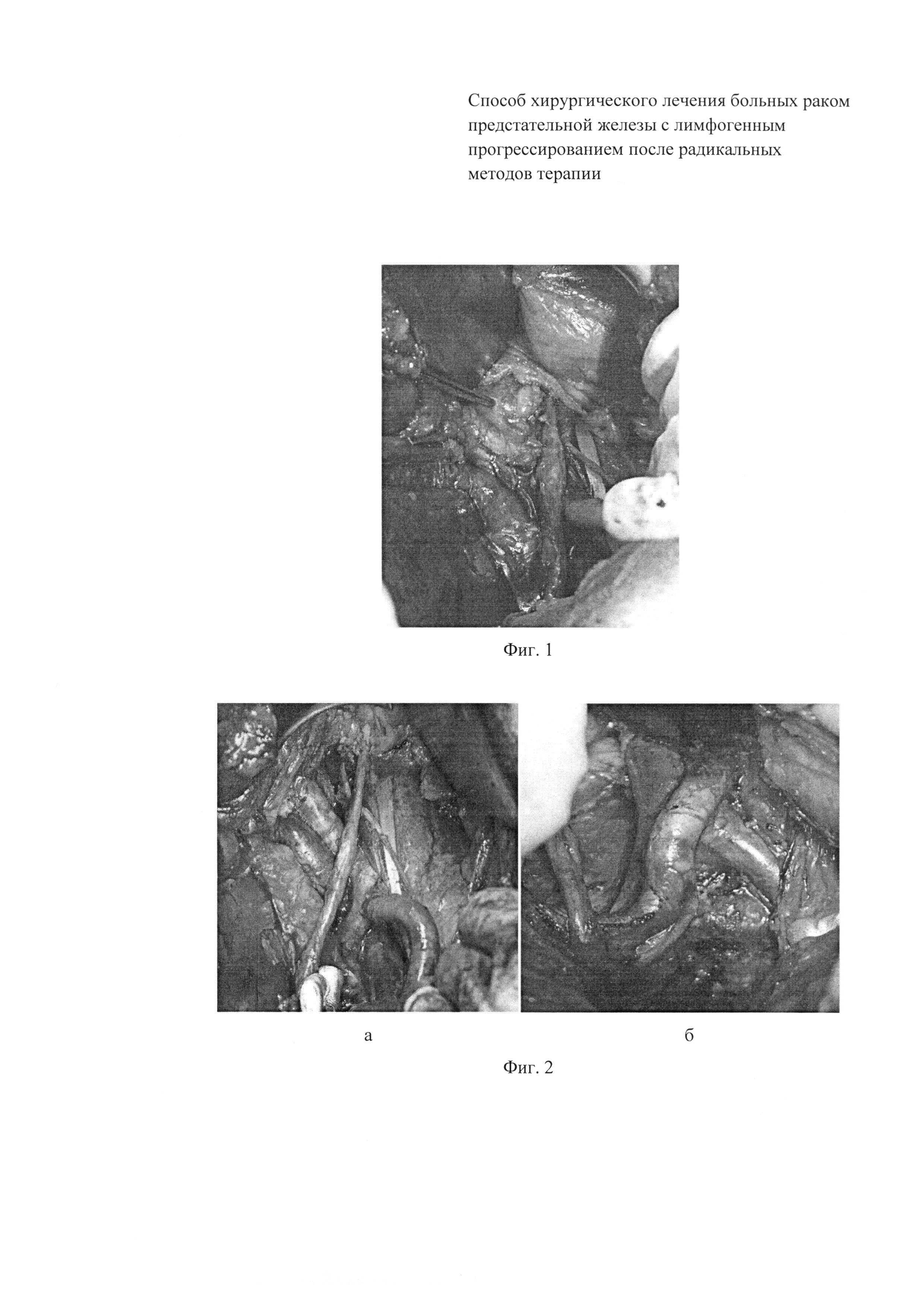

Фиг. 1 - метастаз, локализующийся в проекции общих подвздошных сосудов слева.

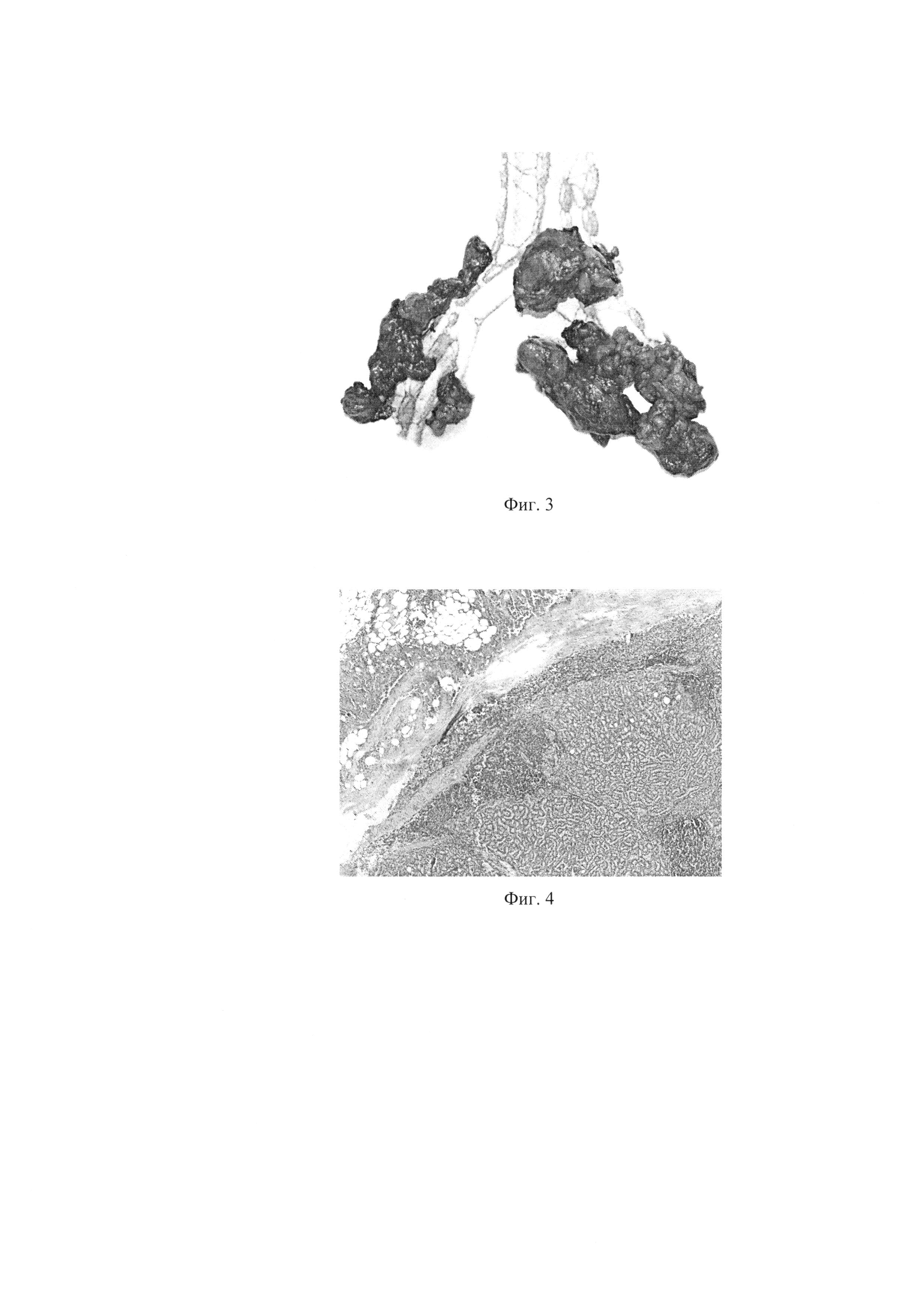

Фиг. 2(а, б) - вид операционного поля после выполненной расширенной СЛАЭ.

Фиг. 3 - макропрепарат и схема границ лимфодиссекции.

Фиг. 4 - микропрепарат; метастаз РПЖ в ЛУ.

Способ осуществляют следующим образом.

В случае возникновения биохимического рецидива после радикального лечения (радикальная простатэктомия или лучевая терапия) больному выполняют ПЭТ-КТ всего тела с холином. В случае выявления единичных метастазов в тазовых лимфоузлах (уровень поражения не выше бифуркации аорты) и отсутствия других отдаленных метастазов в костях скелета, внутренних органах и лимфоузлах других локализаций, а также местного рецидива опухоли, больному предлагается хирургический метод лечения - спасительная тазовая и забрюшинная лимфаденэктомия.

Техника операции: выполняют нижнесрединную лапаротомию с иссечением послеоперационного рубца (в случае выполненной в анамнезе радикальной простатэктоми). После этого поэтапно осуществляется рассечение париетальной брюшины. Сначала смещают петли кишки краниально, рассекают париетальную брюшину над подвздошными сосудами, по переходной складке, осуществляя доступ к сосудам и клетчатке малого таза. Затем рассекают брюшину по линии Тольда правого латерального канала с помощью монополярного коагулятора и ножниц, мобилизуют восходящую ободочную кишку и двенадцатиперстную кишку по Кохеру, обе смещают медиально. Таким образом осуществляют доступ в забрюшинное пространство, к нижней полой вене и межаортокавальному промежутку. Затем рассекают с помощью монополярного коагулятора и ножниц париетальную брюшину левого латерального канала, мобилизуют нисходящую ободочную кишки и достигают анатомически удобный доступ к аорте.

Примененный метод широкого рассечения брюшины, а также значительной мобилизации кишечника позволил получить адекватный и удобный доступ в забрюшинное пространство к аорте и нижней полой вене, в полость малого таза и к подвздошным сосудам для визуализации и удаления метастатически измененных лимфоузлов из полости малого таза и забрюшинного пространства. С учетом данных ПЭТ-КТ о локализации метастазов, выполняют лимфаденэктомию из этих зон. Из резидуальных зон, где не выявлено лимфогенных метастазов при ПЭТ-КТ, также удаляют клетчатку с лимфоузлами.

Таким образом, выполнили расширенную тазовую и забрюшинную лимфаденэктомию: удалили наружные, внутренние, обтураторные группы лимфоузлов, а также общие подвздошные, пресакральные и лимфоузлы на уровне бифуркации аорты.

Выполняют расширенную тазовую и забрюшинную лимфаденэктомию: удаление метастаз в области бифуркации аорты, а также лимфоузлов с клетчаткой по ходу аорты, межаортокавально и паракавально - уровень выше нижней брыжеечной артерии, удаление лимфоузлов по ходу общих подвздошных сосудов справа и слева, из обтураторных областей, а также пресакральные лимфоузлы (наружные подвздошные лимфоузлы с клетчаткой).

В случае интраоперационного выявления метастазов или суспициозных лимфоузлов выше уровня бифуркации аорты - выполняют забрюшинную лимфаденэктомию до почечных сосудов. В зону лимфаденэктомии устанавливают один дренаж. Рану ушивают послойно. Удаленный препарат направляют на плановое гистологическое исследование.

Проанализированы результаты спасительной лимфаденэктомии у 22 больных раком предстательной железы после радикальной простатэктомии или дистанционной лучевой терапии с биохимическим рецидивом и солитарными (≤3) лимфогенными метастазами, выявленными посредством ПЭТ-КТ с холином. Средний возраст составил 61±3,9 лет; средний уровень ПСА перед инициальной операцией 16,4±10,6 нг/мл; средний уровень ПСА перед СЛАЭ 6,6±5,8 нг/мл; медиана времени от инициальной терапии до СЛАЭ 31,7±26,9 мес.Всем пациентам выполнена расширенная СЛАЭ с удалением не только измененных ЛУ по данным ПЭТ-КТ(метастазов), но и ЛУ из резидуальных анатомических зон. После выполненной СЛАЭ все больные были оставлены под строгое динамическое наблюдение.

Через месяц после выполненной операции всем больным определяли уровень ПСА. При выявленном снижении уровня ПСА за больным продолжали активно наблюдать без назначения дополнительной лекарственной терапии. ГТ рекомендовали только при выявлении признаков прогрессирования заболевания или росте ПСА. Полную ремиссию заболевания трактовали как снижение уровня ПСА ≤0,2 нг/мл после операции.

Результаты исследования показали, что медиана удаленных ЛУ после расширенной СЛАЭ составила 21 (15-45). Медиана удаленных метастазов составила 3 (1-22). Метастазы в ЛУ выявлены у 21 (95,5%) больных. Снижение ПСА ≥50% отмечено у 16 из 22 (72,7%) больных. Полная ремиссия после СЛАЭ, т.е. снижение уровня ПСА ≤0,2 нг/мл, выявлена у 7 (31,8%) больных. У 8 (36,4%) больных после выполнения рутинной расширенной ТЛАЭ верифицированы дополнительные метастазы, не выявленные в процессе обследования до операции (ложно-отрицательные результаты ПЭТ-КТ). Медиана периода наблюдения у больных с полной ремиссией составила 23±19,4 (3-81) мес. Гормональная терапия назначена больным с массивным опухолевым поражением лимфоузлов, либо при выявлении признаков прогрессирования заболевания.

Клинический пример.

Больной Р. 57 лет. Клинический диагноз: рак предстательной железы III ст. pT3aNoMo, состояние после радикальной простатэктомии с тазовой лимфаденэктомией 11.2014 г. В 2014 г. по поводу повышения ПСА до 17,8 нг/мл, пациенту выполнили трансректальную биопсию предстательной железы под контролем ультразвука. Гистологически верифицирована ацинарная аденокарцинома 7(4+3) баллов по Глисону, занимающая до 80% площади биоптатов.

Пациенту выполнили хирургическое лечение по поводу РПЖ, при плановом гистологическом исследовании выявлена местнораспространенная опухоль предстательной железы без инвазии в семенные пузырьки, в 16 лимфоузлах метастазов рака не выявлено. Негативный хирургический край. Больной оставлен под динамическим наблюдением. В апреле 2016 г. выявлено повышение ПСА до 0,8 нг/мл, через месяц, в мае 2016 г. уровень ПСА составил 1,7 нг/мл. Больной обратился за консультацией в МНИОИ им. П.А. Герцена. Пациенту рекомендовали выполнить ПЭТ КТ с холином, по данным которого, в общем подвздошном лимфоузле слева определяется повышенное накопление радиофармпрепарата (SUV=3,7). Данных за местный рецидив или наличие других отдаленных метастазов не получено, больной обсужден на консилиуме с участием радиотерапевтов, химиотерапевтов и хирургов, предложен хирургический метод лечения - СЛАЭ. Больной госпитализирован в отделение онкоурологии для хирургического лечения.

Ход операции: нижне-срединная лапаротомия с иссечением старого послеоперационного рубца. При ревизии в брюшной полости свободной жидкости, диссеминации, метастазов не выявлено. Осуществлен доступ в забрюшинное пространство по левому латеральному каналу, мобилизована нисходящая ободочная кишка, сигмовидная кишка. Осуществлен доступ к бифуркации аорты, общим подвздошным сосудам. Непосредственно ниже бифуркации аорты, по ходу левой общей подвздошной артерии определялся метастатически измененный лимфоузел размерами до 2,5 см (Фиг. 1). В других анатомических областях малого таза и забрюшинного пространства измененных лимфоузлов не выявлено.

Выполнена расширенная тазовая и забрюшинная лимфаденэктомия: удален метастаз в области бифуркации аорты, а также удалены лимфоузлы с клетчаткой по ходу аорты, межаортокавально и паракавально - уровень выше нижней брыжеечной артерии, удалены лимфоузлы по ходу общих подвздошных сосудов справа и слева, из обтураторных областей, а также пресакральные лимфоузлы (наружные подвздошные лимфоузлы с клетчаткой удалены в 2014 г.) (Фиг. 2). Гемостаз. Сухо. В забрюшинное пространство и в полость малого таза установлен однопросветный дренаж. Рана послойно ушита, наложена асептическая повязка.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Проводилась антибактериальная, инфузионная, симптоматическая терапия, профилактика тромбоза и тромбоэмболических осложнений. Уретральный катетер удален на первые сутки, восстановлено самостоятельное мочеиспускание. Страховой дренаж из полости малого таза удален на 5 сутки. При контрольном УЗИ малого таза и забрюшинного пространства свободной жидкости и отграниченных жидкостных скоплений не выявлено. Пациент выписан на 6 сутки после операции.

По данным планового гистологического исследования в трех лимфоузлах выявлены метастазы ацинарной аденокарциномы без инвазии за капсулу лимфоузлов (Фиг. 3, 4). В остальных 27 лимфоузлах - без метастазов. Пациент оставлен под тщательным динамическим наблюдением без гормональной терапии. Через месяц после СЛАЭ уровень ПСА составил 0,18 нг/мл. С учетом данных планового гистологического исследования, объема и радикального характера проведенного хирургического лечения, больной оставлен под динамическое наблюдение без назначения гормональной терапии.

Предложенный способ может быть эффективно применен только у тщательно отобранных больных РПЖ с прогрессированием после радикального лечения. У значительного контингента больных СЛАЭ ассоциирована с хорошим ответом на терапию в виде снижения уровня ПСА и длительным безрецидивным периодом. У ряда пациентов удаление лимфогенных метастазов позволяет отсрочить или отказаться от проведения ГТ и предполагать увеличение показателей общей выживаемости больных.

Использование разработанного способа в клинике имеет медицинское и социальное значение, т.к. позволил применить принципиально новый лечебный подход: выполнение хирургического удаления метастазов опухоли у больных, которым раньше проводили только паллиативную гормональную терапию и добиться улучшения показателей безрецидивной выживаемости у данной категории пациентов, а также получить возможность наблюдать больных без проведения какой-либо адъювантной лекарственной терапии. Данный аспект имеет также положительный экономический эффект ввиду снижения стоимости лечения данных больных.