Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ I-III СТАДИЙ АКТИВНОЙ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ АНГИОГРАФИИ

Вид РИД

Изобретение

Изобретение относится к медицине, и может быть использовано в офтальмологии для прогнозирования течения I-III стадий активной ретинопатии недоношенных на основании данных флюоресцентной ангиографии.

Метод флюоресцентной ангиографии (ФАГ) глазного дна является одним из основных исследований при сосудистых заболеваниях глаза.

Ангиографические данные могут оказать неоценимую помощь в улучшении точности диагностики и прогнозе течения ретинопатии недоношенных (РН), учитывая ведущую роль сосудистых нарушений в возникновении и прогрессировании этого тяжелого инвалидизирующего заболевания.

Сведения о применении ФАГ в детской офтальмологии, в том числе при РН, ранее были весьма малочисленны [Зайцев Н.А. Флюоресцентная ангиография в детской офтальмологической практике // Невские горизонты: Материалы юбилейной научной конференции, посвященной 75-летию основания первой в России кафедры детской офтальмологии. Т. 1. - С-Петербург, 2010. - С. 90-99. Сайдашева Э.И. Ретинопатия недоношенных детей / Э.И. Сайдашева, М.Т. Азнабаев, Э.Н. Ахмадеева. - Уфа: Здравоохранение Башкортостана, 2000. - 180 с.]. Однако с появлением современных педиатрических ретинальных цифровых видеосистем, в частности, RetCam-3 со встроенным блоком для проведения ФАГ, открываются новые возможности использования этой методики у недоношенных детей [Володин П.Л., Яблокова И.А., Осокин И.Г. Диагностическая значимость флуоресцентной ангиографии при тяжелых постпороговых стадиях активной ретинопатии недоношенных // X Съезд офтальмологов: Сб. научных материалов. - М., 2015. - С. 253. Терещенко А.В., Белый Ю.А., Трифаненкова И.Г., Терещенкова М.С. Флюоресцентная ангиография в диагностике и определении тактики лечения активных стадий ретинопатии недоношенных // Невские горизонты-2014: Материалы научной конференции офтальмологов / СПбГПМУ. - СПб.: Политехника-сервис, 2014. - С. 191-194. Klufas М., Patel S., Ryan М. et al. Influence of Fluorescein Angiography on the Diagnosis and Management of Retinopathy of Prematurity // Ophthalmology. 2015 Aug; 122(8): 1601-1608. Zepeda-Romero L., Oregon-Miranda A., Lizarraga-Barron D. Early retinopathy of prematurity findings identified with fluorescein angiography // Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2013 Sep; 251(9): 2093-2097].

Выявление патологических феноменов флюоресценции, позволяющих прогнозировать характер течения активных стадий РН (благоприятный тип течения - высокая вероятность регресса заболевания, неблагоприятный тип течения - высокая вероятность дальнейшего прогрессирования заболевания в следующую стадию [Терещенко А.В., Белый Ю.А., Трифаненкова И.Г., Терещенкова М.С.Рабочая классификация ранних стадий ретинопатии недоношенных // Офтальмохирургия. - 2008. - №1. - С. 32-34]), будет способствовать своевременному проведению лечебных мероприятий и сохранению зрительных функций у пациентов с различными стадиями РН.

Авторам в общедоступных источниках не удалось обнаружить способа прогнозирования течения I-III стадий активной ретинопатии недоношенных на основании данных флюоресцентной ангиографии.

Задачей изобретения является разработка эффективного способа прогнозирования течения I-III стадий активной ретинопатии недоношенных на основании данных флюоресцентной ангиографии.

Техническим результатом заявляемого способа является достоверный прогноз течения активных стадий ретинопатии недоношенных, основанный на выявлении патологических феноменов флюоресценции при отсутствии офтальмоскопических признаков или неясной офтальмоскопической картине.

Технический результат достигается тем, что выполняют флюоресцентно-ангиографическое исследование и при выявлении на I стадии активной РН признаков задержки формирования сосудов, характеризующихся обрывом сосудов на границе васкуляризированной и аваскулярной сетчатки, а также множественных коллатеральных сосудов без признаков ликеджа в этой же зоне, прогнозируют благоприятный тип течения с регрессом I стадии РН, при выявлении на I стадии активной РН обширной неперфузируемой зоны аваскулярной сетчатки, по границе неперфузируемой сетчатки в васкуляризированной зоне - множественных мелких сосудов в виде пучков без признаков ликеджа, прогнозируют неблагоприятный тип течения I стадии РН с прогрессированием во II стадию; при выявлении на II стадии активной РН правильного хода сосудов в зоне васкуляризированной сетчатки, извитых коллатеральных сосудов перед демаркационным валом, визуализирующихся уже на ранней артериовенозной фазе, и выявлении микроциркуляторного русла прогнозируют благоприятный тип течения с регрессом II стадии РН, при выявлении на II стадии активной РН обширной неперфузируемой зоны сетчатки, различной степени выраженности и протяженности гиперфлюоресценции в области демаркационного вала, появляющейся в артериовенозную фазу, шунтирования как в пределах одной сосудистой аркады, так и между соседними аркадами, множественных мелких гиперфлюоресцентных очажков округлой формы с четкими границами, располагающихся вблизи границы с аваскулярной сетчаткой и в заднем полюсе, участков капиллярной неперфузии перед демаркационным валом и в заднем полюсе прогнозируют неблагоприятный тип течения II стадии РН с прогрессированием в III стадию; при выявлении на III стадии активной РН незначительной по площади периферической неперфузируемой зоны, локализующейся преимущественно в височном сегменте, в зонах экстраретинальной пролиферации - участков гиперфлюоресценции протяженностью 1-4 часовых меридианов с незначительным экстравазальным выходом - прогнозируют благоприятный тип течения с регрессом III стадии РН; при выявлении на III стадии активной РН протяженной неперфузионной зоны на границе с аваскулярной сетчаткой с явным отсутствием капилляров и шунтами, различной степени выраженности гиперфлюоресценции по границе васкуляризированной сетчатки в зонах экстраретинальной пролиферации, множественных мелких гиперфлюоресцентных очажков с четкими границами, располагающихся преимущественно вблизи аваскулярной сетчатки в зонах ретинальной неперфузии, прогнозируют неблагоприятный тип течения III стадии РН с прогрессированием в IV стадию.

Технический результат достигается за счет того, что флюоресцентно-ангиографическое исследование дает возможность выявить патологические изменения, которые позволяют достоверно прогнозировать течение I-III стадий активной ретинопатии недоношенных с регрессом или прогрессированием в следующую стадию заболевания, при отсутствии офтальмоскопических признаков или неясной офтальмоскопической картине.

Способ осуществляется следующим образом.

Проводят флюоресцентно-ангиографическое исследование пациентам с I-III стадиями активной РН. Обследование выполняют на ретинальной педиатрической цифровой видеосистеме RetCam-3 со встроенным блоком для ФАГ. Исследование осуществляют под аппаратно-масочным наркозом в присутствии анестезиолога-реаниматолога.

При выявлении на I стадии активной РН признаков задержки формирования сосудов, характеризующихся обрывом сосудов на границе васкуляризированной и аваскулярной сетчатки, а также множественных коллатеральных сосудов без признаков ликеджа в этой же зоне, прогнозируют благоприятный тип течения с регрессом I стадии РН. При выявлении на I стадии активной РН обширной неперфузируемой зоны аваскулярной сетчатки, по границе неперфузируемой сетчатки в васкуляризированной зоне - множественных мелких сосудов в виде пучков без признаков ликеджа, прогнозируют неблагоприятный тип течения I стадии РН с прогрессированием во II стадию.

При выявлении на II стадии активной РН правильного хода сосудов в зоне васкуляризированной сетчатки, извитых коллатеральных сосудов перед демаркационным валом, визуализирующихся уже на ранней артериовенозной фазе, и выявлении микроциркуляторного русла прогнозируют благоприятный тип течения с регрессом II стадии РН. При выявлении на II стадии активной РН обширной неперфузируемой зоны сетчатки, различной степени выраженности и протяженности гиперфлюоресценции в области демаркационного вала, появляющейся в артериовенозную фазу, шунтирования как в пределах одной сосудистой аркады, так и между соседними аркадами, множественных мелких гиперфлюоресцентных очажков округлой формы с четкими границами, располагающихся вблизи границы с аваскулярной сетчаткой и в заднем полюсе, участков капиллярной неперфузии перед демаркационным валом и в заднем полюсе прогнозируют неблагоприятный тип течения II стадии РН с прогрессированием в III стадию.

При выявлении на III стадии активной РН незначительной по площади периферической неперфузируемой зоны, локализующейся преимущественно в височном сегменте, в зонах экстраретинальной пролиферации - участков гиперфлюоресценции протяженностью 1-4 часовых меридианов с незначительным экстравазальным выходом - прогнозируют благоприятный тип течения с регрессом III стадии РН. При выявлении на III стадии активной РН протяженной неперфузионной зоны на границе с аваскулярной сетчаткой с явным отсутствием капилляров и шунтами, различной степени выраженности гиперфлюоресценции по границе васкуляризированной сетчатки в зонах экстраретинальной пролиферации, множественных мелких гиперфлюоресцентных очажков с четкими границами, располагающихся преимущественно вблизи аваскулярной сетчатки в зонах ретинальной неперфузии, прогнозируют неблагоприятный тип течения III стадии РН с прогрессированием в IV стадию.

Изобретение поясняется фигурами 1-6.

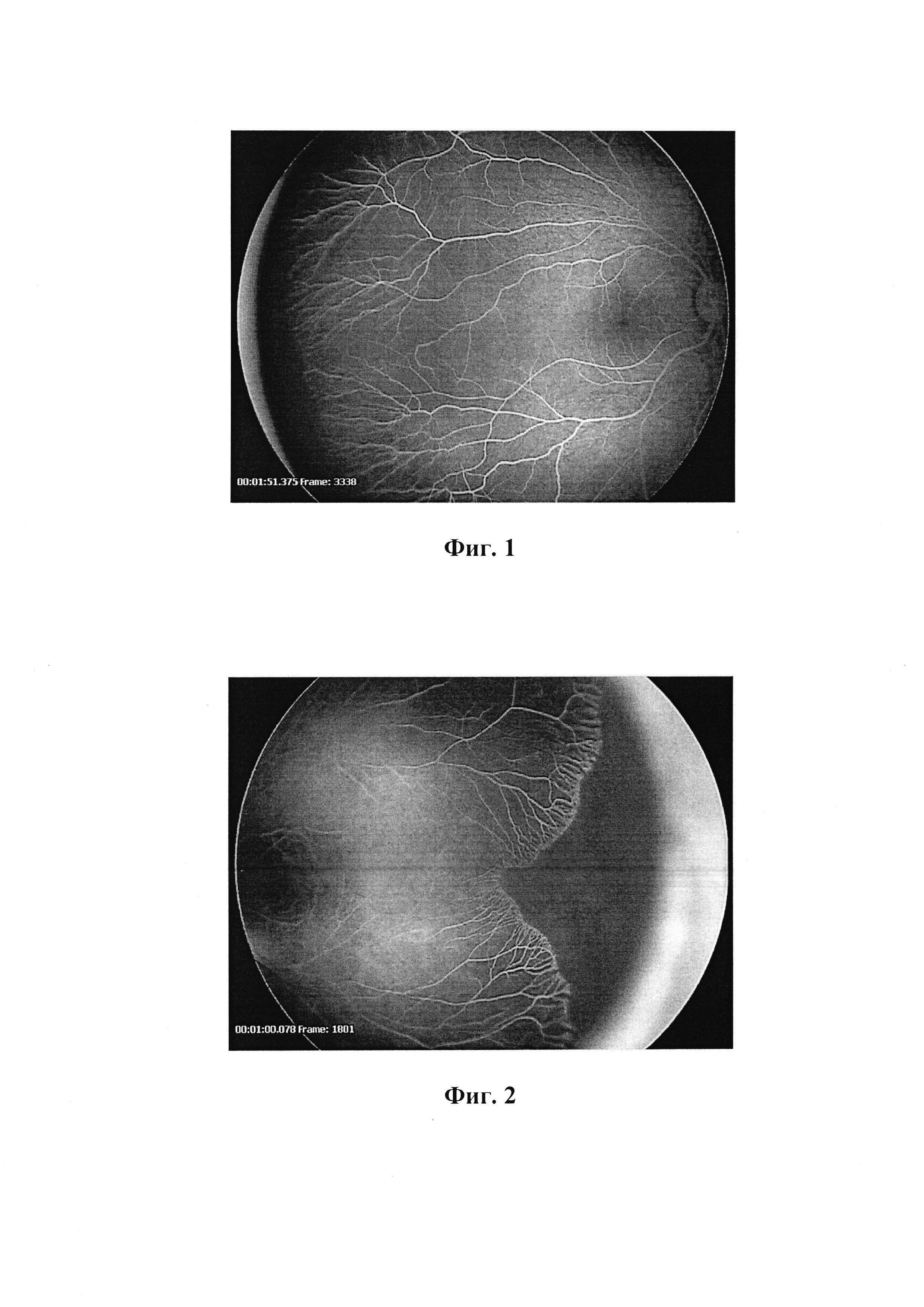

На фиг. 1 показана флюоресцентная ангиограмма глазного дна при I стадии РН (артериовенозная фаза): множественные коллатеральные сосуды без признаков ликеджа. Прогнозируют благоприятный тип течения с регрессом I стадии РН.

На фиг. 2 показана флюоресцентная ангиограмма глазного дна при I стадии РН (средняя артериовенозная фаза): обширная зона неперфузии, множественные пучки мелких сосудов без признаков ликеджа. Прогнозируют неблагоприятный тип течения I стадии РН с прогрессированием во II стадию.

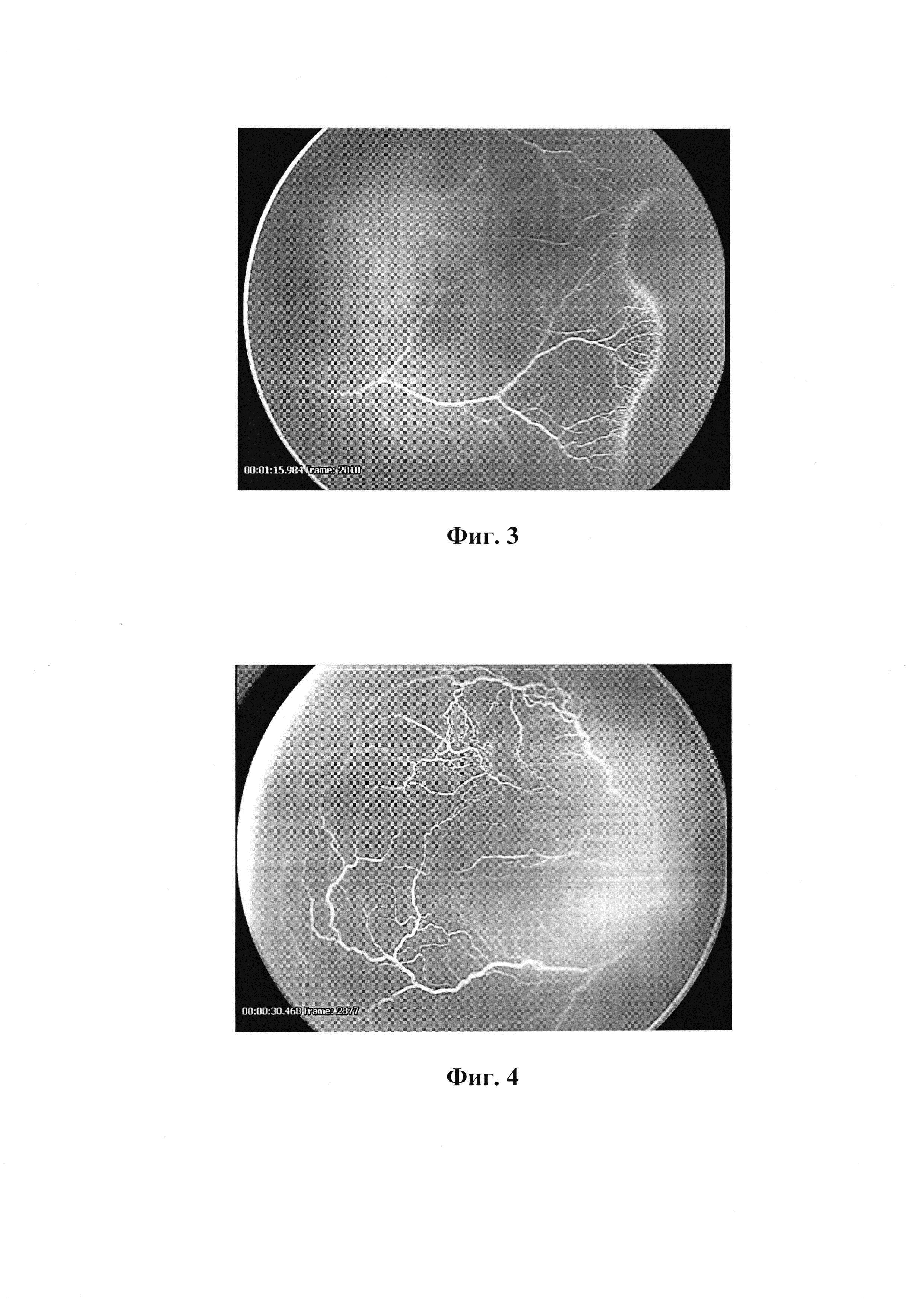

На фиг. 3 показана флюоресцентная ангиограмма глазного дна при II стадии РН (поздняя артериовенозная фаза): извитые коллатеральные сосуды перед демаркационным валом, умеренная гиперфлюоресценция в области вала. Прогнозируют благоприятный тип течения с регрессом II стадии РН.

На фиг. 4 показана флюоресцентная ангиограмма глазного дна при II стадии РН (артериовенозная фаза): шунтирование в пределах одной сосудистой аркады и между соседними аркадами, участки капиллярной неперфузии. Прогнозируют неблагоприятный тип течения II стадии РН с прогрессированием в III стадию.

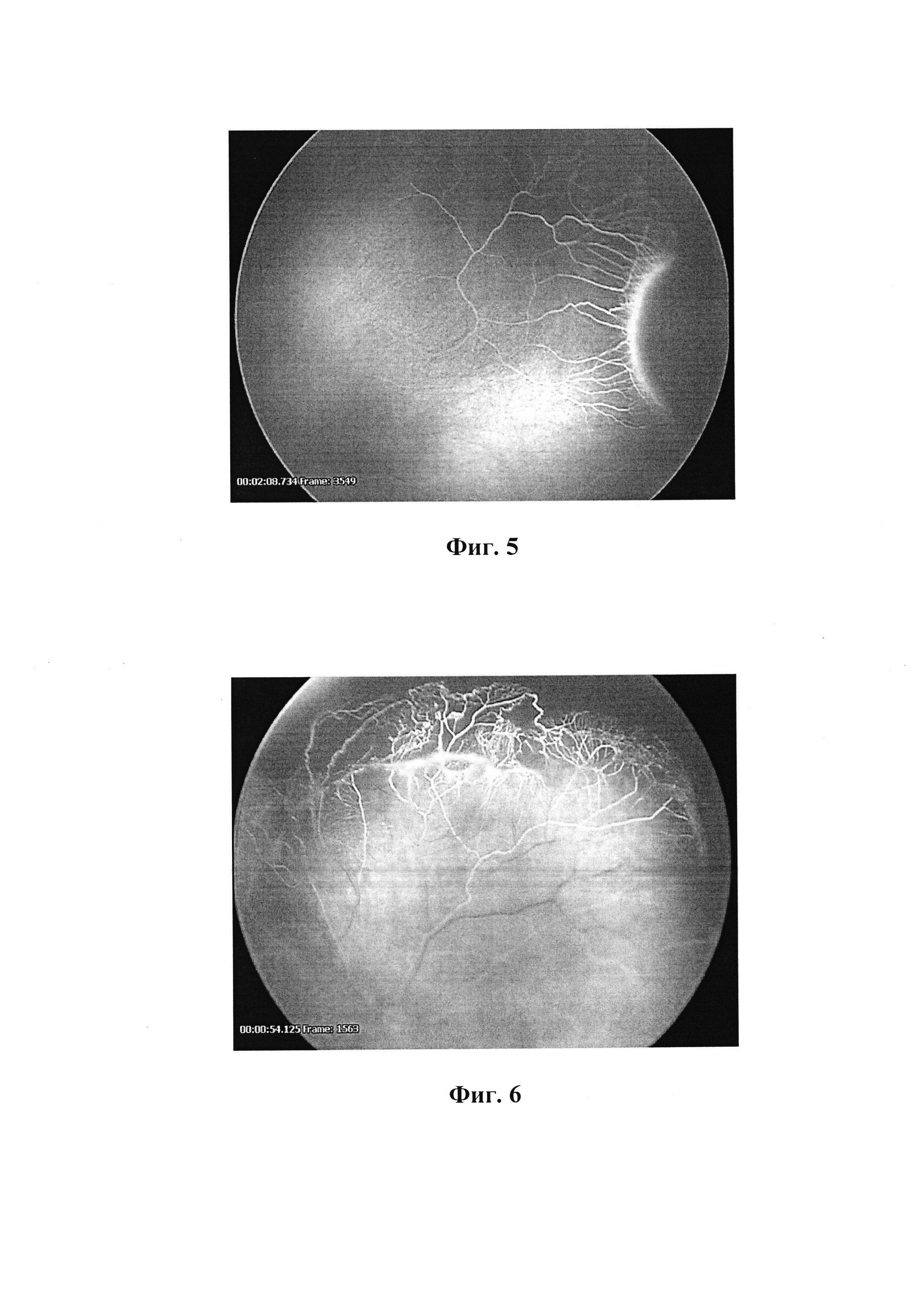

На фиг. 5 показана флюоресцентная ангиограмма глазного дна при III стадии РН (поздняя артериовенозная фаза): гиперфлюоресценция с незначительным экстравазальным выходом в зонах экстраретинальной пролиферации по границе васкуляризированной сетчатки. Прогнозируют благоприятный тип течения с регрессом III стадии РН.

На фиг. 6 показана флюоресцентная ангиограмма глазного дна при III стадии РН (ранняя артериовенозная фаза): Неперфузионная зона на границе с аваскулярной сетчаткой с отсутствием капилляров и шунтами. Прогнозируют неблагоприятный тип течения III стадии РН с прогрессированием в IV стадию.

Изобретение поясняется следующими клиническими данными.

В 2011-2016 гг.выполнено 271 ангиографическое исследование 207 недоношенным детям, родившимся на 25-33 неделях гестации с весом 710-1980 граммов, с I-III стадиями активной РН в возрасте 3-12 недель (30-39 недель постконцептуального возраста).

У законных представителей всех пациентов было получено добровольное информированное согласие на проведение обследования. Обследование выполнялось после оценки общего состояния ребенка педиатром и анестезиологом, с обязательным контролем биохимических показателей печеночного и почечного обмена. ФАГ выполнялась на ретинальной педиатрической цифровой видеосистеме «RetCam-3» со встроенным ангиографическим блоком, под масочным наркозом, в присутствии анестезиолога-реаниматолога, под мониторным контролем функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем ребенка.

Предварительно проводилась цифровая ретиноскопия с получением цветных цифровых изображений глазного дна по 7 полям глазного дна. Интерпретация полученных данных проводилась в соответствии с разработанной авторами клинико-морфометрической классификацией РН (А.В. Терещенко с соавт., 2007). Затем RetCam-3 переключали на режим ангиографии. 10% раствор флюоресцеина натрия вводился внутривенно болюсно в дозе 0,05 мл/кг массы тела, растворенный в 2,0-2,5 мл изотонического раствора NaCl. Обследование с получением цифрового видео длилось в среднем 2-3 минуты, в некоторых случаях требовалось получение поздних изображений (4-6-я минуты). В дальнейшем цифровое видео использовалось в режиме временного покадрового документирования для получения описательно-хронологических характеристик ретинальной и хориоидальной циркуляции и феноменов флюоресценции.

В ходе динамического мониторинга было отмечено, что у пациентов с I стадией активной РН при выявлении в ходе ФАГ признаков задержки формирования сосудов, характеризующихся обрывом сосудов на границе васкуляризированной и аваскулярной сетчатки, а также множественных коллатеральных капилляров без признаков ликеджа в этой же зоне, которые не визуализировались при непрямой офтальмоскопии и цифровой ретиноскопии, в дальнейшем наблюдался стойкий регресс заболевания.

Если же у пациентов с I стадией активной РН, по данным ФАГ, выявлялась обширная неперфузируемая зона аваскулярной сетчатки, по границе неперфузируемой сетчатки в васкуляризированной зоне контрастировались множественные мелкие сосуды в виде пучков без признаков ликеджа, в дальнейшем происходило прогрессирование патологического процесса с переходом во II стадию заболевания.

В ходе динамического мониторинга пациентов со II стадией активной РН было установлено, что, если ФАГ демонстрирует правильный ход сосудов в зоне васкуляризированной сетчатки, большое количество извитых коллатеральных сосудов перед демаркационным валом, четко визуализирующихся уже на ранней артериовенозной фазе, на поздней артериовенозной фазе плотность их расположения настолько велика, что они «теснятся» перед валом, кроме того, отчетливо выявляется микроциркуляторное русло, то в дальнейшем наблюдается стойкий регресс заболевания. Следует отметить, что у 39% младенцев в некоторых участках перед валом капиллярное русло отсутствовало, визуализировались только артериолы и венулы.

Выявление по данным ФАГ у пациентов со II стадией активной РН, помимо характерной обширной неперфузируемой зоны сетчатки, различной степени выраженности и протяженности гиперфлюоресценции в области демаркационного вала, появляющейся в артериовенозную фазу, свидетельствовало о начале процесса неоваскулярной пролиферации с формированием неполноценных сосудов. Кроме того, в 46% выявлялись явления шунтирования как в пределах одной сосудистой аркады, так и между соседними аркадами. В 62% обнаруживались множественные мелкие гиперфлюоресцентные очажки округлой формы с четкими границами, которые располагались не только вблизи границы с аваскулярной сетчаткой, но и в заднем полюсе, и никогда не обнаруживались при стандартных методах диагностики. Участки капиллярной неперфузии выявлялись в 65% случаев, занимали большую площадь и располагались хаотично (и перед демаркационным валом, и в заднем полюсе). При описанных флюоресцентно-ангиографических феноменах в дальнейшем происходило прогрессирование патологического процесса с переходом в III стадию заболевания.

В ходе динамического мониторинга было отмечено, что у пациентов с III стадией активной РН при выявлении по данным ФАГ незначительной по площади периферической неперфузируемой зоны, локализующейся преимущественно в височном сегменте, в зонах экстраретинальной пролиферации - гиперфлюоресценции с незначительным экстравазальным выходом, при этом протяженность участков гиперфлюоресценции не превышала 1-4 часовых меридианов, более отчетливая их визуализация наблюдалась в поздней фазе, в дальнейшем наблюдался стойкий регресс заболевания.

Выявление по данным ФАГ у пациентов с III стадией активной РН различной степени выраженности гиперфлюоресценции по границе васкуляризированной сетчатки в зонах экстраретинальной пролиферации, при этом нередко массивный ликедж маскировал состояние сосудов на поздних фазах, в 70% случаев - множественных мелких гиперфлюоресцентных очажков, чаще округлой, а иногда неправильной формы, с четкими границами, располагающихся преимущественно вблизи аваскулярной сетчатки в зонах ретинальной неперфузии, указывало на неблагоприятное течения патологического процесса. Кроме того, выявлялась протяженная неперфузируемая зона на границе с аваскулярной сетчаткой с явным отсутствием капилляров и шунтами. При описанной флюоресцентно-ангиографической картине в дальнейшем происходило прогрессирование патологического процесса с переходом в IV стадию заболевания.

Таким, представленные данные динамического мониторинга пациентов с I-III стадиями активной РН позволили выявить патологические феномены флюоресценции, которые определяют прогноз течения активных стадий ретинопатии недоношенных при отсутствии офтальмоскопических признаков или неясной офтальмоскопической картине.

Способ прогнозирования течения I-III стадий активной ретинопатии недоношенных на основании данных флюоресцентной ангиографии, заключающийся в том, что выполняют флюоресцентно-ангиографическое исследование и при выявлении на I стадии активной РН признаков задержки формирования сосудов, характеризующихся обрывом сосудов на границе васкуляризированной и аваскулярной сетчатки, а также множественных коллатеральных сосудов без признаков ликеджа в этой же зоне прогнозируют благоприятный тип течения с регрессом I стадии РН, при выявлении на I стадии активной РН обширной неперфузируемой зоны аваскулярной сетчатки, по границе неперфузируемой сетчатки в васкуляризированной зоне - множественных мелких сосудов в виде пучков без признаков ликеджа прогнозируют неблагоприятный тип течения I стадии РН с прогрессированием во II стадию; при выявлении на II стадии активной РН правильного хода сосудов в зоне васкуляризированной сетчатки, извитых коллатеральных сосудов перед демаркационным валом, визуализирующихся уже на ранней артериовенозной фазе, и выявлении микроциркуляторного русла прогнозируют благоприятный тип течения с регрессом II стадии РН, при выявлении на II стадии активной РН обширной неперфузируемой зоны сетчатки, различной степени выраженности и протяженности гиперфлюоресценции в области демаркационного вала, появляющейся в артериовенозную фазу, шунтирования как в пределах одной сосудистой аркады, так и между соседними аркадами, множественных мелких гиперфлюоресцентных очажков округлой формы с четкими границами, располагающихся вблизи границы с аваскулярной сетчаткой и в заднем полюсе, участков капиллярной неперфузии перед демаркационным валом и в заднем полюсе прогнозируют неблагоприятный тип течения II стадии РН с прогрессированием в III стадию; при выявлении на III стадии активной РН незначительной по площади периферической неперфузируемой зоны, локализующейся преимущественно в височном сегменте, в зонах экстраретинальной пролиферации - участков гиперфлюоресценции протяженностью 1-4 часовых меридианов с незначительным экстравазальным выходом - прогнозируют благоприятный тип течения с регрессом III стадии РН; при выявлении на III стадии активной РН протяженной неперфузионной зоны на границе с аваскулярной сетчаткой с явным отсутствием капилляров и шунтами, различной степени выраженности гиперфлюоресценции по границе васкуляризированной сетчатки в зонах экстраретинальной пролиферации, множественных мелких гиперфлюоресцентных очажков с четкими границами, располагающихся преимущественно вблизи аваскулярной сетчатки в зонах ретинальной неперфузии прогнозируют неблагоприятный тип течения III стадии РН с прогрессированием в IV стадию.